Résumés

Résumé

La langue des jugements est au coeur de réflexions sur le rôle de la Cour d’appel du Québec dans le façonnement d’une tradition juridique pour le Québec et pour le Canada. À travers l’histoire de l’évolution des pratiques linguistiques des juges de la Cour, cet article retrace la manière dont les juges de la Cour d’appel ont décidé de contribuer tantôt à une conversation québécoise en français, tantôt à une conversation canadienne pour la plupart en anglais, leur permettant ainsi de faire rayonner leur jurisprudence de même que les arguments des plaideur·euse·s du Québec. Cet article expose également certains des discours et des préjugés qui sous-tendent la diffusion et la réception de la jurisprudence québécoise à l’extérieur du Québec afin d’en préciser la place.

Abstract

The language of legal decisions is at the heart of reflections on the Quebec Court of Appeal’s role in shaping the legal traditions of both Quebec and Canada. This article traces how the judges of the Court have contributed to a Quebecois conversation in French and a Canadian conversation mostly in English through the evolution of linguistic practices, and in so doing, have promoted Quebec jurisprudence and the arguments of its litigators. This article also exposes some of the discourses and prejudices that underly the dissemination and reception of Quebec’s case law outside the province in order to clarify its place.

Corps de l’article

Introduction

« Ce pays est pareil à un volcan où bouillonnerait le langage. »

Gershom Sholem, Lettre à Franz Rosenzweig, 1926

À l’ouverture des tribunaux judiciaires, le 5 septembre 2019, l’honorable Nicole Duval Hesler, alors juge en chef du Québec, annonçait que la Cour d’appel serait dorénavant dotée d’un service de traduction du français vers l’anglais, dispensé par « une jurilinguiste anglophone d’un énorme talent »[1]. Selon son allocution, le but de cette nouvelle embauche était d’augmenter la visibilité des arrêts de la Cour d’appel du Québec, et donc des arguments façonnés par la profession juridique québécoise, dans le reste du pays ainsi qu’à l’international[2]. Si elle va peut-être de soi aujourd’hui, cette nouvelle pratique de traduction des arrêts est l’aboutissement d’une histoire sur la langue des jugements à la Cour d’appel qui n’a pas manqué de rebondissements. Cet article en retrace certains éléments pour mieux mettre en contexte cette nouveauté. On y constate à quel point la langue des jugements a été au coeur des réflexions des juristes, non seulement sur le bilinguisme institutionnel ou les droits linguistiques, mais aussi sur le rôle de la Cour d’appel dans le façonnement d’une tradition juridique pour le Québec et pour le Canada.

À notre connaissance, c’est une nouveauté au Canada qu’une juridiction d’appel entreprenne de traduire en son sein une portion substantielle de sa jurisprudence sans qu’une disposition législative ne l’y oblige[3]. Certains tribunaux d’appel canadiens telles la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ont en effet l’obligation légale de publier toutes ou certaines de leurs décisions à la fois en anglais et en français[4]. Mais cette initiative de la Cour d’appel du Québec est d’un tout autre genre. Ce n’est pas une politique de bilinguisme institutionnel visant à respecter les droits linguistiques enchâssés dans la Constitution canadienne et à accommoder une minorité linguistique[5], mais plutôt une volonté de s’exprimer et de faire connaître sa jurisprudence à d’autres communautés juridiques du Canada et du monde entier[6]. La Cour se prête en quelque sorte à un exercice de diplomatie linguistique.

Nous croyons que ce geste diplomatique nous renseigne sur les aspirations poursuivies par certains juges de la Cour et désirons contextualiser leur nouveauté. En effet, plutôt que de décrire le droit en matière de langue des décisions juridiques[7], cet article retrace le contexte historique de l’évolution des pratiques linguistiques à la Cour d’appel du Québec, un contexte marqué par les réactions à l’arrêt Québec (PG) c. Blaikie[8], la montée du nationalisme linguistique de la province et le travail et la vision de certains juges. L’article détaille également le contexte contemporain, en colligeant et en commentant certaines statistiques sur l’emploi des décisions de la Cour d’appel à l’extérieur du Québec. Cela vise à illustrer la pertinence actuelle de l’initiative prise par la Cour de traduire ses décisions.

1. La question juridique de la langue des jugements

La question de la langue des jugements a fait l’objet de longs débats et réflexions au Canada, un pays où nombre d’institutions aspirent au bilinguisme bien qu’il soit toujours imparfaitement mis en pratique[9]. Si la Constitution canadienne exprime l’ambition de permettre aux personnes de prendre part au processus judiciaire dans la langue de leur choix[10], elle ne leur garantit pas pour l’instant le droit d’être comprises[11], non plus que le droit d’obtenir un jugement dans cette langue[12]. La langue des jugements se tient aussi en périphérie d’épineux débats de politique judiciaire, comme celui qui entoure la nomination de juges à la Cour suprême du Canada qui ne comprennent pas le français, et qui se voient toujours obligé·e·s de faire traduire les jugements et les argumentaires rédigés en français[13]. Ces débats sur les langues et le droit au Canada, dans lesquels figurent également les langues autochtones[14], continuent à ce jour d’alimenter les passions des juristes et des chercheur·se·s.

Au milieu de conversations sur la langue des jugements, les pratiques des tribunaux évoluent et se transforment, reflétant à la fois les aspirations du législateur, celles des juges et celles des employé·e·s qui y oeuvrent. En plus de respecter les lois qui dictent certaines de leurs obligations, les tribunaux ont le pouvoir d’adopter leurs propres règles et sont libres d’entretenir des discussions internes sur leurs pratiques[15]. Les aspirations reflétées dans ces pratiques peuvent être de toutes sortes : mieux respecter les droits des justiciables (et plus particulièrement ceux issus d’une minorité linguistique protégée), rendre la justice ou le processus judiciaire plus accessible, améliorer l’efficiente gestion des dossiers, partager sa production jurisprudentielle avec d’autres et démontrer son ouverture envers certaines communautés en contribuant à leurs conversations sur le droit dans leur langue[16]. Quoiqu’elles ne constituent pas un droit formel, ces pratiques des tribunaux et d’autres acteur·rice·s du système judiciaire ont néanmoins été reconnues par plusieurs comme formant un droit « implicite » ou « inférentiel » qui persiste jusque dans les systèmes normatifs les plus hautement institutionnalisés[17]. Si, contrairement à la règle de droit, les pratiques sont changeantes, fluides et diversifiées, elles n’en sont pas moins au coeur de ce que l’on pourrait appeler une culture juridique[18], et les tentatives de retracer l’histoire de ces pratiques et normes informelles se multiplient[19].

Avant la naissance des obligations législatives en matière de traduction des décisions de certains tribunaux canadiens, la langue des décisions était pratiquement toujours la langue maternelle du juge rédacteur, à part à la Cour suprême du Canada où les francophones écrivaient généralement en anglais pour être compris de leurs collègues[20]. Depuis le XIXe siècle, les arrêts de la Cour suprême du Canada, pour la plupart rédigés en anglais, n’étaient pas traduits[21]. Ils demeuraient par conséquent inutiles à une certaine proportion de la profession juridique canadienne, soit les juristes francophones non bilingues[22]. La traduction des arrêts rapportés dans les Recueils des arrêts de la Cour suprême n’a commencé qu’en 1970. Avant 1970, comme on peut le constater en feuilletant les Recueils, seul le résumé de l’arrêtiste (headnote) était disponible en français et en anglais, et encore, pas dans tous les dossiers[23].

Ce changement a été provoqué par l’adoption par le Parlement du Canada de la première Loi sur les langues officielles, laquelle était l’aboutissement du travail de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme amorcé en 1963[24]. Le premier rapport de la Commission, publié en 1967[25], avait identifié la question linguistique comme l’un des principaux problèmes politiques nés de « la vague de décolonisation d’après-guerre »[26] et avait proposé le bilinguisme institutionnel pour y répondre. Si cette loi n’obligeait pas encore explicitement les tribunaux fédéraux à faire traduire leurs décisions d’importance dans l’autre langue officielle[27], elle réaffirmait l’aspiration du gouvernement fédéral de rendre possible l’usage des langues française et anglaise devant certains tribunaux et autres organismes fédéraux[28].

Face à cette nouvelle loi fédérale sur le bilinguisme, portant notamment sur le recours aux tribunaux, le gouvernement du Québec a décidé de légiférer lui aussi sur la langue. Dans une première version de la Charte de la langue française adoptée en 1977, expression du nationalisme linguistique de la province de Québec, il était prévu que « le français est la langue de la législation et de la justice au Québec »[29]. La loi prévoyait en outre que toute procédure intentée devant les tribunaux de la province soit rédigée en français[30]. Enfin, elle prévoyait ce qui suit en matière de jugements:

|

13. Les jugements rendus au Québec par les tribunaux et les organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires doivent être rédigés en français ou être accompagnés d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française du jugement est officielle. |

13. The judgments rendered in Québec by the courts and by bodies discharging judicial or quasi-judicial functions must be drawn up in French or be accompanied with a duly authenticated French version. Only the French version of the judgement is official.[31] |

N’ayant apparemment rien changé à la pratique de certains juges anglophones de la Cour d’appel d’écrire leurs jugements en anglais[32], ces dispositions ont été annulées en 1979 par la Cour suprême dans l’arrêt Blaikie, deux ans à peine après leur adoption[33]. La Cour suprême a expliqué qu’elles étaient contraires à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui affirme le droit d’intenter des procédures en anglais ou en français dans la province de Québec[34]. Or, s’il a confirmé le droit des juges d’écrire leurs décisions dans la langue de leur choix[35], l’arrêt Blaikie ne marquait aucunement la fin, mais plutôt le début d’une conversation sur la langue des jugements au Québec.

Comme nous l’avons suggéré, la règle de droit est toujours en dialogue avec les pratiques qui, elles, forment un droit implicite, beaucoup plus souple et nuancé[36]. Ce sont ces pratiques que cet essai propose d’interroger, une entreprise ardue étant donné leur caractère fluide. Puisque ce texte contextualise la décision relativement nouvelle de la Cour d’appel de traduire ses jugements, nous nous proposons de raconter l’évolution des pratiques dans ce tribunal, plutôt que dans tous les tribunaux de la province[37]. Nous verrons que cette histoire des pratiques est loin d’être univoque, et qu’elle représente plutôt le sinueux cheminement des juristes québécois·e·s anglophones et francophones dans leur poursuite d’une conversation québécoise sur le droit ainsi que de leur contribution à d’autres conversations canadiennes ou internationales.

II. Les pratiques linguistiques de la Cour et leur remise en question

Les pratiques linguistiques de la Cour d’appel en matière de rédaction des jugements sont tributaires de plusieurs facteurs, notamment : la tradition[38], les capacités personnelles des juges, les ressources disponibles (telles que les employé·e·s ou les ressources externes), la langue utilisée par les parties dans un dossier et, finalement, les idées qui circulent sur l’opportunité d’employer une langue ou l’autre. Mais l’histoire de la diversification des pratiques linguistiques de la Cour d’appel passe avant tout par l’expérience faite par certains juges d’écrire dans leur langue seconde, une pratique qui rompt avec une tradition antérieure de rédaction unilingue à la Cour d’appel. C’est donc l’une des pratiques sur laquelle nous nous attarderons dans cette section.

Au moment de l’adoption de la première version de la Charte de la langue française et de l’arrêt Blaikie, les juges de la Cour d’appel du Québec, s’appuyant sur un droit datant au moins de la fondation de la Cour en 1849, écrivaient chacun dans leur langue maternelle[39]. S’il y avait une longue tradition de bilinguisme dans la pratique du droit au Québec, autant dans la ville de Québec qu’à Montréal[40], cette tradition ne s’étendait pas à la rédaction des arrêts par les juges de la Cour d’appel[41]. Peut-être que les talents linguistiques des avocats à l’oral et à l’écrit ne se traduisaient pas forcément par des habiletés en matière de rédaction avancée, et donc que la maîtrise de la langue nécessaire à la rédaction d’un arrêt de la Cour d’appel leur échappait une fois devenus juges. Quelle qu’en soit la raison, les membres du Barreau nommés à la Cour d’appel à l’époque de l’arrêt Blaikie choisissaient d’écrire dans leur propre langue.

Cependant, un an après l’arrêt Blaikie, la nomination du juge Gerald McCarthy a amorcé une nouvelle pratique à la Cour. Fils de deux anglophones, le juge McCarthy avait fait ses études de droit à l’Université McGill mais également à Dijon en France[42], et avait pratiqué le droit de façon parfaitement bilingue au cours de sa carrière[43]. Nommé juge à la Cour supérieure, il a prononcé et rédigé des jugements autant en anglais qu’en français[44]. S’il n’était sans doute pas le seul à la Cour supérieure à disposer de telles habiletés linguistiques, il est devenu le premier à importer cette pratique à la Cour d’appel lorsqu’il y a été nommé en 1980. Si ses collègues anglophones ne lui ont pas emboîté le pas dans les années 1980, ses collègues francophones ne l’ont pas fait davantage. À l’exception du juge Charles Doherty Gonthier, qui a parfois écrit en anglais durant son bref passage à la Cour d’appel en 1988–1989[45], le juge McCarthy a fait pratiquement cavalier seul de l’exploration linguistique à la Cour d’appel, pendant la décennie 1980[46], remettant ainsi implicitement en question la tradition d’unilinguisme dans l’écriture des arrêts qui était jusque-là bien ancrée à la Cour d’appel.

Certaines remises en question de cette tradition n’ont cependant pas été aussi subtiles. Neuf ans après Blaikie, un litige a ramené devant la Cour d’appel la question de la langue des décisions judiciaires. Il s’agissait de l’affaire Pilote, laquelle demeure assez peu connue des juristes aujourd’hui, en raison du fait que la Cour d’appel n’a fait que réitérer la ratio de la Cour suprême dans l’arrêt Blaikie[47]. Dans cette affaire, Me Lomer Pilote avait poursuivi l’Hôpital Bellechasse et avait eu gain de cause en première instance, mais avait été débouté en appel par un jugement rendu en anglais par la Cour d’appel en 1981. En 1988, il a introduit une nouvelle procédure visant à faire annuler le jugement de la Cour d’appel au motif qu’il avait enfreint, selon lui, son « droit » de recevoir un jugement en français. Lomer Pilote a bien sûr été débouté par la Cour d’appel[48]. Or, son action pour faire annuler ce jugement a attiré l’attention de La Presse, qui a publié le 17 mai 1988 une série d’articles polémiques en première et en deuxième page du journal dénonçant directement les pratiques de la Cour d’appel[49].

Si l’action de Lomer Pilote était de peu d’importance pour le droit, elle est parvenue à attirer l’attention du public sur la pratique dite « injuste » des juges anglophones de la Cour d’appel de rendre la justice en anglais à des justiciables francophones. « C’est légal, mais ce n’en est pas moins anormal » s’intitulait l’un des articles, signé d’André Noël, dans La Presse[50]. Un autre, signé par Louis Falardeau, dénonçait la décision Blaikie de la Cour suprême comme ayant « nullifi[é] le droit » absolu à des jugements en français, accordé à la population québécoise par la loi 101 selon Falardeau, par l’effet de la Constitution canadienne[51]. Le premier de cette série d’articles allait jusqu’à interpeller, en les nommant personnellement, certains juges anglophones de la Cour d’appel et de la Cour supérieure[52]. Bien que l’un des journalistes ait semblé ne pas reconnaître le principe de hiérarchie des normes, il est certain qu’une telle remise en question de la légitimité de la Cour dans l’espace public n’est pas passée inaperçue des juges.

C’est ainsi qu’après avoir été silencieusement remise en question par la pratique du juge McCarthy d’écrire ses jugements autant en anglais qu’en français, la tradition d’unilinguisme des juges de la Cour d’appel dans l’écriture de leurs décisions s’est trouvée publiquement critiquée dans la mouvance du nationalisme linguistique qui embrasait le Québec dans les années 1970–1980. Si cette contestation publique n’a pas entraîné immédiatement le résultat escompté, c’est probablement en raison des limites personnelles de chacun. Prenons l’exemple du juge Fred Kaufman, juge en chef par intérim à l’époque, ciblé personnellement dans l’article d’André Noël. Né d’une famille juive à Vienne, il avait immigré au Royaume-Uni, puis il avait été déporté au Nouveau-Brunswick au moment où éclatait la Seconde Guerre mondiale[53]. Sa langue maternelle étant l’allemand, il écrivait déjà ses jugements dans sa langue seconde, soit l’anglais. Bref, s’il aurait été trop optimiste de s’attendre à une réaction immédiate de certains juges siégeant à la Cour d’appel en réponse aux contestations publiques, il est certain que ces dernières ont alimenté des discussions au sein de la Cour.

III. Ouvertures, nouvelles pratiques et début de la jurisprudence en langue seconde

La fin des années 1980 et le début de la décennie 1990 ont vu la nomination de nouveaux juges que l’usage d’une langue seconde effrayait moins. Est alors née une jurisprudence mixte et variée, rédigée dans la langue seconde de juges autant francophones qu’anglophones. À en juger par les traces retrouvées dans la jurisprudence, cet effort, bien que timide chez certains[54], a contribué à la diversification des pratiques linguistiques de la Cour.

D’abord, les juges anglophones nommés après le juge McCarthy lui ont majoritairement emboité le pas dans sa pratique d’écrire des jugements en français. À l’exception du juge Melvin Rothman, pour qui nous n’avons retrouvé aucune opinion écrite dans cette langue, les nouveaux juges anglophones ont fait des efforts soutenus pour rédiger en français. C’est le cas du juge Morris Fish, qui dès sa nomination en 1990 a rédigé certains jugements en français[55], ainsi que du juge Joseph Nuss, nommé en 1995[56]. À une époque où le nationalisme linguistique prenait toujours une importance considérable au Québec et aliénait une part de la population anglophone, il semble que des juges anglophones de la Cour d’appel aient décidé d’accomplir l’exigeant travail d’écrire certains de leurs motifs dans leur langue seconde. Ce travail remettait en question la tradition d’unilinguisme incarnée dans les pratiques de leurs prédécesseurs et de leurs collègues.

De leur côté, certains juges francophones ont suivi l’initiative de leurs collègues anglophones. Parmi les juges francophones à avoir très tôt adopté cette pratique peuvent être cité·e·s le juge Albert Malouf[57], la juge Louise Mailhot[58] ainsi que le juge criminaliste Michel Proulx, qui rédigeait déjà en anglais au début des années 1990[59]. Sans parler d’une remise en question complète des traditions de l’institution, on est en mesure d’apprécier, à la lecture de la jurisprudence des années 1990, qu’une mouvance minoritaire se dessinait déjà de part et d’autre de ce qui était autrefois une division linguistique à la Cour. Il ne faut pas s’étonner du fait que les francophones semblent moins nombreux proportionnellement à avoir adopté la pratique d’écrire dans leur deuxième langue. En effet, les dossiers où il est possible de rédiger les motifs de la décision en anglais, c’est-à-dire où une partie substantielle de la preuve ou des arguments est en anglais, représentent moins de 10 % des dossiers[60].

Cette mouvance est difficile à qualifier dans son ensemble, car chaque juge avait bien entendu ses raisons personnelles d’agir à sa manière. S’agissait-il d’une volonté d’accommoder au mieux les justiciables? S’agissait-il, pour les juges McCarthy, Fish et Nuss, d’un désir conscient ou non d’être inclus dans une conversation québécoise sur le droit en français et d’y contribuer? S’agissait-il, pour le juge Proulx, d’accommoder des accusés anglophones ou de faire connaitre sa jurisprudence en droit criminel aux juges hors Québec[61]? Ces raisons appartiennent aux juges et ne sont pas univoques. Toujours est-il qu’une pratique qui ne se voyait pas dix ans auparavant avait pris, en ce court laps de temps, une certaine importance dans les habitudes quotidiennes de la Cour.

Si cette mouvance dépendait principalement des capacités linguistiques de chaque juge, les ressources rendues disponibles à cette époque ont aussi pu avoir un impact sur la volonté des juges de s’engager dans l’aventure d’écrire dans leur langue seconde. Notamment, l’année 1995 a vu naître le service de recherche de la Cour d’appel, un programme qui permet à de récent·e·s diplômé·e·s des facultés de droit de travailler pendant deux ans auprès d’un·e juge de la Cour[62]. Issu·e·s de facultés différentes et amenant avec elles et eux leur bagage linguistique personnel, les auxiliaires ont possiblement joué un rôle dans la diversification des pratiques linguistiques à la Cour que l’on observe à la même époque[63]. Ce changement s’illustre en particulier par le fait que la majorité des nouveaux juges anglophones a choisi d’écrire des jugements en français. C’est ainsi que le travail des juges, leurs aspirations variées, et les ressources disponibles, notamment les auxiliaires juridiques, ont contribué à transformer petit à petit le paysage linguistique de la Cour dans la seconde moitié des années 1990.

IV. Accentuation d’une mouvance et revendications

Une fois lancée par quelques pionnier·ère·s, cette pratique d’écrire dans une seconde langue n’a pas été abandonnée, bien au contraire. Au début des années 2000, de nombreux·ses juges parfaitement bilingues ont été nommé·e·s à la Cour, parmi lesquels on peut compter notamment les juges Yves-Marie Morissette et Pierre Dalphond, tous deux oxoniens, la juge Nicole Duval Hesler (tel était son titre), ainsi que les juges Allan Hilton et Nicholas Kasirer. N’étant pourvue d’aucune jurilinguiste à l’époque, la Cour a dû s’appuyer principalement sur ses juges pour assurer la publication de certains arrêts en langue anglaise.

C’est notamment le cas de l’arrêt Dow c. R, un arrêt de principe sur l’accès à un procès criminel dans la langue de son choix[64]. S’éloignant d’une jurisprudence antérieure, les juges de la Cour d’appel ont décidé d’interpréter ce droit de façon stricte, décidant que même l’assentiment de l’avocat de l’accusé à tenir le procès dans l’autre langue ne déchargeait pas le tribunal de son fardeau de tenir un procès dans la langue véritablement choisie par l’accusé[65]. Cet arrêt a fait jurisprudence au-delà du Québec[66] et a été cité par la Cour suprême du Canada[67].

C’est aussi vers cette période que certain·e·s juges ont commencé à se préoccuper ouvertement du fait que les arrêts de la Cour d’appel du Québec n’étaient ni lus ni cités à l’extérieur du Québec, principalement en raison du fait qu’ils étaient rédigés en français. La jurisprudence de la Cour en droit criminel, mais aussi dans tous les domaines dans lesquels le droit est commun aux différentes provinces, n’exerçait que peu d’influence sur les décisions prises ailleurs, alors que les décisions des autres Cours d’appel du Canada étaient très fréquemment citées au Québec. Ces domaines comptent à la fois des domaines de droit de compétence fédérale, tels que le droit criminel, le divorce et les faillites[68], et des domaines de droit de compétence provinciale, tels que les assurances, où une jurisprudence de la Cour suprême appliquée au Québec a unifié avec succès une partie du droit[69]. C’est une préoccupation qu’ont exprimée le juge Allan Hilton[70] et l’ancien juge en chef Michel Robert[71] dans l’espace public. L’ancien juge en chef a alors parlé d’un « désastre » pour la Cour d’appel et aussi « pour le Québec » qui ne disposait pas des ressources nécessaires pour faire connaître sa production jurisprudentielle à l’extérieur[72].

Une autre préoccupation, implicite dans ces mentions du fait que les jugements de la Cour d’appel du Québec sont insuffisamment lus ou cités était que les juges de la Cour suprême du Canada et leurs auxiliaires juridiques n’avaient aucune obligation légale de connaître le français. Dans l’hypothèse où certain·e·s n’auraient pas compris le français ou l’auraient compris insuffisamment pour faire de la recherche juridique dans cette langue, ils et elles auraient été fort mal équipé·e·s pour citer, mais plus encore, pour réviser un jugement de leur collègue du Québec. Si des juges de la Cour d’appel se préoccupaient de ne pas être cité·e·s, ils et elles pouvaient se préoccuper encore davantage de ne pas être compris·e·s.

Ces préoccupations des juges, particulièrement celles du juge en chef de la Cour supérieure Jacques Fournier, ont été incluses dans un rapport soumis en 2017 au commissaire aux langues officielles à la Chambre des communes[73]. De ces préoccupations ont découlé les demandes répétées des juges en chef Michel Robert et Nicole Duval Hesler aux ministères de la Justice fédéral et provincial pour l’établissement d’un service de traduction permanent à la Cour d’appel. Une telle ressource s’avérait en effet nécessaire pour assister les juges qui ne maîtrisaient pas suffisamment l’anglais et qui souhaitaient écrire directement dans cette langue, ou encore pour celles et ceux désireux de faire traduire leurs jugements. La juge en chef a expliqué dans un discours prononcé en 2015 : « L’absence de ce service prive la Cour d’appel du Québec du rayonnement qu’elle devrait avoir dans le reste du Canada, et prive le reste du Canada d’un corpus juridique pertinent et important. Elle prive également le Barreau du Québec du rayonnement qui lui revient. »[74]

Nous notons que ce discours ne suggère pas qu’un tel service de traduction permettrait aux juges de mieux servir la population anglophone du Québec en lui rendant accessibles des jugements en anglais. En effet, le ministère de la Justice du Québec mettait et met toujours à la disposition des justiciables anglophones un service de traduction qui leur permet d’obtenir une version anglaise non officielle d’un jugement lorsqu’ils et elles en font la demande[75], service jusqu’à présent suffisant pour préserver les droits des citoyens anglophones du Québec. L’éditeur SOQUIJ mettait également depuis 2004 des traducteurs à la disposition de la Cour d’appel, pour la traduction d’un nombre fixe de pages par an (environ 400)[76]. Inutile de dire que si ce nombre, temporairement augmenté de 2010 à 2011 par une subvention fédérale[77], suffisait à traduire quelques dizaines d’arrêts de haute importance par année, il était nettement insuffisant pour faire connaitre les nombreux arrêts de principe de la Cour en droit criminel, en droit familial ou en droit commercial.

C’est donc pour partager leurs jugements (et à travers eux les arguments des juges et des membres du Barreau du Québec) avec les juristes d’autres juridictions et pour contribuer à une conversation canadienne ou internationale sur le droit que la Cour avait besoin d’une jurilinguiste. Les revendications publiques des juges, notamment du juge Hilton et des juges en chef Robert et Duval Hesler, adressées aux ministres de la Justice, se sont ainsi enchaînées d’au moins 2004 à 2016. Ce délai s’explique, du moins en partie, par la rapide succession des gouvernements[78], ce qui forçait les juges en chef à réitérer leurs revendications à l’entrée en poste de chaque nouveau ministre. Si rien dans les documents publics ne suggère que c’était une prise de position idéologique, on ne peut écarter comme cause possible l’application de la politique de désinvestissement dans les services publics en vigueur sous le gouvernement de Jean Charest (au pouvoir de 2003 à 2012)[79].

En 2016, un budget a finalement été approuvé par la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, pour l’embauche d’une jurilinguiste permanente à la Cour. Au terme d’un processus de recrutement assez long, notamment en raison de la technicité de la tâche de traduction demandée, la personne adéquate n’a été trouvée et ses services n’ont été retenus qu’en 2019. Ce poste cible spécifiquement les traductions du français vers l’anglais, la traduction de l’anglais au français continuant à ce jour d’être effectuée par les juges eux-mêmes ou par les auxiliaires de la Cour. On peut d’ailleurs se demander pourquoi le service n’est pas offert également de l’anglais vers le français, permettant ainsi aux juges anglophones d’écrire en anglais, en assurant la disponibilité de traductions en français pour le Québec. On se doute qu’un tel service, une fois demandé, mettrait plusieurs années à être mis en place.

V. La Cour réplique enfin?

Cette nouvelle pratique de traduction des jugements au sein de la Cour elle-même, et non par un éditeur externe, est une nouveauté qui porte à réfléchir de par le contexte des pratiques linguistiques antérieures. Non contents de pratiquer un droit « distinct »[80], dans la langue distincte d’une société décidément distincte, il semble que certains des juges de la Cour d’appel du Québec aspirent à contribuer à d’autres conversations sur le droit. C’est le cas, notamment, en droit criminel où les juges comparent leurs interprétations avec celles de leurs collègues hors province et font valoir leur vision parmi les autres[81]. Or, si les juges francophones du Québec ont toujours été « en dialogue » avec les juges des autres provinces canadiennes, particulièrement sur des enjeux de droit criminel, ce dialogue s’est avéré la plupart du temps déséquilibré, étant donné que leurs réponses ne pouvaient être ni lues, ni citées. La création d’un service de jurilinguiste est donc une occasion pour les juges francophones de la Cour d’appel du Québec de répondre à leurs homologues hors province. Une fois rédigées ou traduites en anglais et repérables sur les moteurs de recherche à l’aide de mots-clés dans cette langue, les répliques des juges québécois ne pourront plus être ignorées.

Mais l’expression « talking back », choisie pour le titre de cet essai, ne se réfère pas exclusivement à une simple réplique, elle évoque aussi une certaine irrévérence. Et ici, il y a lieu de se demander à qui ou à quoi cette réplique irrévérencieuse est destinée. Nos recherches s’intéressent aux pratiques citationnelles des juges des tribunaux d’appel canadiens et aux présupposés qu’elles reflètent. Nous verrons à ce stade que ces pratiques révèlent une certaine attitude désinvolte des tribunaux d’appel canadiens face à la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec, attitude à laquelle cette dernière ne peut pas manquer de vouloir rétorquer. Mais la réplique n’est pas si simple, et elle ne s’adresse pas seulement aux collègues de la magistrature et à la profession juridique hors Québec. Elle s’adresse aussi, dans une certaine mesure, aux juristes québécois·es qui peuvent eux-mêmes entretenir de nombreuses idées préconçues sur l’utilité et l’opportunité de traduire les opinions de leur Cour d’appel pour les juristes hors province. C’est cette double réplique aux idées préconçues que nous voulons ici articuler.

Pour comprendre la réplique adressée à la magistrature hors Québec, nous avons procédé à une analyse du nombre de jugements de la Cour suprême faisant référence à au moins un arrêt de la Cour d’appel du Québec, comparativement au nombre de ceux faisant référence à au moins un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Nous avons ensuite fait le même exercice avec les autres tribunaux d’appel canadiens. La raison est simple : en termes de production jurisprudentielle, les cours d’appel de l’Ontario et du Québec sont les plus aisément comparables. La Cour d’appel de l’Ontario entend en moyenne mille dossiers au fond par an[82], alors que la Cour d’appel du Québec en entend en moyenne neuf-cents[83]. Ces deux cours émettent donc un nombre comparable d’arrêts, parmi lesquels une proportion semblable fait l’objet d’une demande de permission d’appeler à la Cour suprême[84]. Pour cet exercice, nous proposons de remonter cinq ans en arrière, afin d’illustrer la tendance actuelle des pratiques citationnelles à la Cour suprême et dans les autres cours d’appel du pays. Cela permettra de démontrer la pertinence de la nouvelle pratique de la Cour d’appel du Québec.

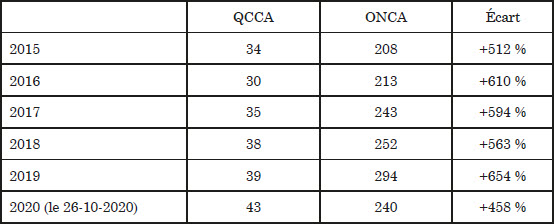

Tableau 1

Comparaison du nombre d’arrêts de la Cour suprême citant au moins un arrêt de la Cour d’appel du Québec/de la Cour d’appel de l’Ontario, de 2015 à 2020[85]

Il appert que les arrêts de la Cour Suprême citant au moins une fois la Cour d’appel de l’Ontario sont bien plus nombreux que ceux citant la Cour d’appel du Québec. En moyenne, la Cour d’appel de l’Ontario est citée 51 % plus fréquemment que la Cour d’appel du Québec.

Comparativement, pour illustrer la tendance des pratiques de citation dans les cours d’appel des autres provinces canadiennes, analysons maintenant le nombre de jugements de cours d’appel provinciales citant la Cour d’appel de l’Ontario et le nombre de jugements citant la Cour d’appel du Québec.

Tableau 2

Comparaison du nombre d’arrêts d’autres cours d’appel provinciales citant au moins un arrêt de la Cour d’appel du Québec/de la Cour d’appel de l’Ontario, de 2015 à 2020[86]

Chez les cours d’appel provinciales, l’écart entre le nombre de jugements citant la Cour d’appel de l’Ontario et le nombre de jugements citant la Cour d’appel du Québec est en moyenne de 673 % en faveur de la Cour d’appel de l’Ontario. Sans écarter la possibilité qu’il puisse y avoir un phénomène d’influence démesurée de la Cour d’appel de l’Ontario sur le droit des autres provinces, y compris le Québec, n’est-il pas raisonnable de penser que la division linguistique accentue ce phénomène?

Une précision s’impose d’emblée. S’il est vrai que beaucoup de dossiers dans les tribunaux d’appel portent sur des matières civiles, les affaires criminelles comptent pour au moins le quart et au plus la moitié des dossiers dans les tribunaux d’appel[87]. Or, comme nous l’avons expliqué, le droit criminel n’est pas le seul domaine où le droit est en théorie le même au Québec que dans le reste du Canada. C’est le cas pour d’autres domaines de compétence fédérale, tels le divorce et la faillite, mais également pour certains domaines de compétence provinciale, comme en droit des assurances[88], pour lesquels la jurisprudence de la Cour suprême, également appliquée au Québec, a partiellement unifié le droit à travers le pays. Cependant, même si l’on considère un échantillon plus petit composé des seuls dossiers de droit criminel, les proportions et les écarts demeurent sensiblement les mêmes.

Tableau 3

Comparaison du nombre d’arrêts d’autres cours d’appel provinciales citant au moins un arrêt de la Cour d’appel du Québec/de la Cour d’appel de l’Ontario, uniquement en matière criminelle, de 2015 à 2020[89]

Encore une fois, ces chiffres ne peuvent s’expliquer par le nombre d’arrêts rendus par an, puisqu’il est sensiblement le même pour la Cour d’appel de l’Ontario que pour celle du Québec. De plus, si l’on ne compte que les dossiers en droit criminel, les chiffres ne peuvent pas non plus s’expliquer par la différence de tradition juridique. À notre avis, le seul facteur qui explique un si grand écart entre « l’influence » tangible de la Cour d’appel du Québec et celle de l’Ontario, telle que perçue par l’analyse des pratiques citationnelles des tribunaux d’appel canadiens, est celui de la méconnaissance du français par les juristes canadiens.

Une autre manière simple de vérifier le fait que la différence de tradition juridique n’est pas en cause dans ces pratiques citationnelles est de comparer le nombre de dossiers dans lesquels la Cour d’appel du Québec cite celle de l’Ontario et vice versa.

Tableau 4

Comparaison du nombre d’arrêts de la Cour d’appel du Québec citant la Cour d’appel de l’Ontario et réciproquement, de 2015 à 2020[90]

Comme on peut le constater, la Cour d’appel du Québec cite la Cour d’appel de l’Ontario environ sept fois plus souvent que l’inverse. Une fois encore, nous estimons que cette différence est surtout due au fait que les juges de l’Ontario, sans pointer quiconque du doigt, ignorent en majorité le français.

Notre analyse des pratiques citationnelles des tribunaux d’appel canadiens démontre une inégalité d’influence entre la Cour d’appel de l’Ontario et celle du Québec. Mais est-il possible que cette disparité ne soit pas seulement une question linguistique, car après tout de nombreux·ses juges ou leurs auxiliaires en Ontario ont déjà étudié le français? Cette disparité peut-elle être le reflet d’une idée préconçue selon laquelle la jurisprudence du Québec sur une question donnée serait moins pertinente juridiquement que celle d’une autre province? Nous postulons que le nouveau service de traduction de la Cour vise à répondre à une telle idée préconçue, et il y a fort à parier que cette réplique (« talking back » dans tous les sens du terme) a été longuement attendue par certain·e·s juges de la Cour.

Cet écart marqué n’est pas la seule observation que l’on puisse faire en observant les chiffres ci-dessus. Dans les quatre tableaux, on constate en consultant le nombre d’arrêts citant la Cour d’appel du Québec que celui-ci a sensiblement augmenté en 2019, année où la Cour a embauché sa jurilinguiste officielle. Il est encore trop tôt pour dire si cette hausse sera observable à plus long terme, mais pour le moment il semble que la réplique ne soit pas tombée dans l’oreille d’un sourd. De plus, nous avons appris en consultant le personnel de la Cour que la jurilinguiste aurait reçu certaines demandes de traductions de la part de membres de barreaux ou de juges hors province. Cela veut dire que certain·e·s juristes reconnaissent qu’ils ou elles n’ont actuellement pas accès, en raison de la barrière linguistique, à des arrêts pertinents pour le droit hors Québec. Ces demandes, ainsi que l’augmentation modeste du nombre d’arrêts citant la Cour d’appel du Québec, nous semblent constituer des signes que la diplomatie linguistique de la Cour réussit, pour l’instant, à encourager un certain dialogue avec des juristes hors province. Il s’agit alors peut-être, qui sait, d’une réplique efficace à l’idée préconçue selon laquelle la jurisprudence québécoise n’est pas pertinente hors du Québec.

Cela dit, malgré tous les efforts nécessaires pour obtenir les ressources (matérielles et humaines) permettant à la Cour cette réplique attendue aux préjugés de leurs collègues hors province, une autre réplique a pu demander encore plus d’énergie. Il s’agit de celle qui s’adresse aux tenants de la tradition au sein même de l’institution. La Cour d’appel compte trente-deux juges, en comptant la juge en chef ainsi que les juges puiné·e·s et surnuméraires[91]. Parmi elles et eux, il est certain que tous·tes n’ont pas la même vision de l’importance du maintien des traditions, notamment la tradition d’unilinguisme dans l’écriture des jugements, ou du rôle de la Cour dans l’écriture d’une jurisprudence pour le Québec et pour le Canada, et donc de l’opportunité de traduire certains jugements pour les rendre lisibles à l’extérieur du Québec. La diversité d’opinion chez les juges à cet égard reflète celle de la profession juridique québécoise, et tous·tes au sein de la Cour ne sont pas forcément convaincu·es de l’utilité de cette nouvelle pratique de traduction.

Mentionnons donc quelques idées circulant actuellement dans la profession juridique québécoise qui peuvent nous informer sur les réponses des juristes québécois·es, notamment les juges, à ce projet de traduction des jugements[92]. Tel que nous l’avons déjà évoqué, le Québec a une longue tradition de bilinguisme dans la pratique du droit, mais celle-ci ne s’étendait pas avant les années 1980 à la rédaction des jugements à la Cour d’appel, demeurée unilingue tant du côté des juges anglophones que des juges francophones[93]. Cette tradition s’additionne de près de quarante années de nationalisme linguistique qui a encouragé l’unilinguisme francophone dans les institutions gouvernementales québécoises, particulièrement certains tribunaux[94]. Trois idées allant dans le sens du nationalisme linguistique exercent encore une forte influence au Québec : l’idée que les juristes québécois·es ne feront plus les compromis linguistiques qu’ils et elles étaient autrefois forcé·e·s de faire, celle selon laquelle chacun·e a le droit de ne travailler qu’en français au Québec[95], et enfin la perception que le français est une langue menacée nécessitant de plus en plus de mesures législatives, principalement en matière de langue du travail[96]. Inversement, on entend aussi un autre discours que l’on peut qualifier de « désenchanté », selon lequel la traduction ne changera rien au fait que les juristes hors Québec ne liront pas les juristes du Québec (voire qu’ils et elles ne se soucieront pas de leur travail)[97]. En choisissant de traduire ses jugements en anglais, la Cour d’appel réplique aussi à ces discours qui exercent toujours une influence non négligeable au Québec aujourd’hui. Et cette réplique, que l’on doit s’adresser à nous-mêmes, à nos propres doutes et à nos propres idées préconçues, est possiblement plus ardue que toute autre.

Enfin, les opinions sur la traduction varient aussi beaucoup chez les juristes. Certain·e·s considèrent celle-ci comme un problème, une activité pouvant produire des résultats douteux et dont on doit se méfier. L’honorable Yves-Marie Morissette — à l’époque où il était professeur de droit — écrivait dans un article sur la figure du juge : « Le document donne l’impression générale d’avoir été publié en anglais et en traduit. Je définirais le traduit comme cette langue que l’on utilise beaucoup au Canada et qui consiste en du français ou de l’anglais, dont on a systématiquement expurgé tout indice du génie de la langue. »[98] La traduction est ici présentée comme une activité louche dont on doit se méfier, comme le dit la maxime italienne, parce que son emploi généralisé nous prive de textes de qualité où l’on peut sentir la plume de l’auteur·rice. Citant la version anglaise du Code civil du Québec lorsqu’elle est entrée en vigueur en 1994 (elle a été corrigée depuis par des membres anglophones du Barreau), le juge Morissette note qu’il n’y a pas de distinction entre la piètre qualité du français et de l’anglais une fois travestis en « traduit »[99].

Mais ce n’est pas le seul discours possible. D’autres diront que cette vision des choses est réductrice, qu’elle ne rend pas justice au travail du traducteur. Parmi eux, on imagine retrouver l’honorable Nicholas Kasirer, ancien juge de la Cour d’appel, du moins à l’époque où il était toujours professeur de droit. Dans un texte où il explore la théorie de l’interprétation du théoricien français François Geny, le professeur Kasirer écrivait :

|

Geny’s view of the creative role of the interpreter is based on the idea that the meaning of legal text does not reflect a single, fixed authorial intention over which the interpreter has no control. The corollary for legal translation is that interpretation thrusts an active role on the translator in a process of creation of meaning that is necessarily inherent in linguistic transposition. The idea that interpretation and translation in law are two features of a common creative endeavour, stated on occasion, bears repeating. |

La vision de Geny du rôle créatif de l’interprète se fonde sur l’idée selon laquelle le sens des textes juridiques ne reflète pas l’intention unique et fixe d’un auteur sur laquelle l’interprète n’a aucun contrôle. Le corollaire pour la traduction est que le traducteur se voit projeté dans un processus de création de sens nécessairement inhérent à la transposition linguistique. L’idée, déjà énoncée, selon laquelle l’interprétation et la traduction en droit sont deux aspects d’une tâche créative commune mérite d’être répétée [notre traduction].[100] |

Nulle inquiétude n’est perceptible, dans ce texte, de perdre le génie d’une version originale[101]. Le texte assure, au contraire, que deux juristes de haut niveau atteindront dans leur recherche de sens, l’un·e dans l’interprétation des sources et l’autre dans l’interprétation de l’original, des niveaux de créativité qui garantiront la transmission d’un certain sens et d’un certain style, même si ceux-ci devaient différer (c’est toujours un risque) de ceux initialement souhaités par l’auteur·rice[102]. N’est-ce pas d’ailleurs ainsi que tout droit se fait[103]?

La Cour, en traduisant ses jugements, réplique donc à bien plus qu’aux décisions des juges hors province. Elle réplique aussi implicitement à l’idée préconçue selon laquelle la jurisprudence du Québec ne serait pas pertinente pour d’autres juridictions, ainsi qu’à tous les discours qui, au sein de la profession juridique québécoise ou même au sein de la Cour elle-même, peuvent s’opposer à son projet de produire une jurisprudence traduite en anglais. L’un des arguments pivots énoncés en faveur de ce projet, que l’on peut lire dans l’un des discours de l’honorable Nicole Duval Hesler[104], est que la Cour, bien pourvue à l’heure actuelle en penseurs du droit, est susceptible d’apporter une contribution au droit, non seulement pour le Québec ou le Canada[105], mais aussi pour le reste du monde. Ce raisonnement exprime bien sûr une foi en la valeur de la jurisprudence québécoise, mais aussi en la curiosité et le travail des juristes hors Québec qui pourraient partager ou adopter les arguments de notre Cour. N’est-ce pas alors un service public que de faciliter leur travail en rendant ces arguments disponibles? Mais plus encore, en l’absence d’un tel service, les juristes unilingues anglophones du Canada n’auraient-ils pas un problème d’accès au droit en raison d’un manque d’accès à une jurisprudence essentielle qui pourrait les aider à défendre les droits de leurs client·e·s? Cette contribution de la Cour d’appel du Québec au droit hors province ne peut être apportée qu’au travers de la traduction.

À titre d’exemple d’une telle contribution, nous pourrions citer, en particulier, l’arrêt Imperial Tobacco, rendu en 2019 et traduit de façon préliminaire par l’éditeur SOQUIJ[106]. Cet opus de 417 pages (excluant les annexes) retrace notamment une grande partie de l’histoire de la responsabilité du fabricant au Québec, révélant ses racines dans le droit civil français ainsi que dans la common law canadienne[107]. Il se prête également à un exercice de droit comparé, montrant de quelle façon des normes similaires régissent le droit français et le droit européen[108]. Enfin, il décrit en détail les mécanismes législatifs mis en oeuvre qui permettent de réattribuer les fardeaux de preuve entre des parties affectées d’une répartition de l’information vastement inégale[109]. C’est un véritable manuel, ou plutôt un traité, de l’action en responsabilité contre les fabricants de cigarettes. Cependant, celui-ci peut se révéler utile et applicable dans de nombreux autres cas où un produit serait vendu aux consommateur·rice·s sans égards aux risques connus qu’il pose pour leur santé ou leur sécurité (on peut penser par exemple aux produits alimentaires contenant de grandes quantités de sucre raffiné).

Cet arrêt, un arrêt de droit civil faut-il le préciser, constitue sans l’ombre d’un doute une contribution au travail des juristes du monde entier, toutes traditions juridiques confondues. C’est non seulement une référence en matière de droit de la responsabilité du fabricant, mais également un jugement modèle. Bien qu’un peu long[110], le jugement est un modèle d’érudition. Il remonte dans le temps jusqu’à une époque que tous·tes ont oubliée et construit au fil des pages une mythologie syncrétique d’arrêts et autres sources variées, d’origine domestique ou extérieure. Cet arrêt fait bien plus que créer du droit, il s’avance sur le terrain de ce que le droit pourrait être : une recherche intellectuelle véritable. Cette contribution mérite d’être partagée. Son partage relève même, en quelque sorte, du devoir.

En dernier lieu, la Cour d’appel du Québec est loin d’être la seule à proposer une telle contribution à une jurisprudence « internationale » en traduisant ses jugements. Deux exemples venant à l’esprit seraient la décision de la Cour suprême des Pays-Bas dans le dossier The State of The Netherlands v. Urgenda Foundation, où la Cour reconnaît que l’état néerlandais commet une faute civile à l’endroit de représentants de la plus jeune génération en ne s’attaquant pas plus sérieusement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre[111], ainsi que la décision de la Cour suprême des Philippines dans le dossier Oposa v. Factoran, qui consacre le droit des générations futures à un environnement sain[112]. Toutes deux sont disponibles à la communauté internationale des juristes grâce à leur traduction anglaise. Inutile de dire que de telles avancées dans le droit civil, telles « l’inaction climatique » comme faute civile ou la reconnaissance des « générations futures » comme sujets de droit, resteraient lettre morte sans l’aide de la traduction pour les partager.

C’est dans ce mouvement de partage que s’inscrit la décision de la Cour d’appel du Québec de traduire une part de sa jurisprudence vers l’anglais. Comme nous l’avons décrit plus tôt, c’est un exercice de diplomatie linguistique, par opposition à une politique visant à respecter les droits linguistiques enchâssés dans la Constitution. Néanmoins, une question ne manquera pas de se poser, si elle ne se pose pas déjà, à savoir si les « produits » de cette oeuvre diplomatique seront des « jugements officiels » au même titre que leurs originaux en français. Cette question a déjà fait couler l’encre de plusieurs juristes[113]. Nous répondrons ici en deux temps. Premièrement, il faut noter que contrairement aux traductions faites antérieurement par l’éditeur SOQUIJ, les traductions sont désormais exécutées au sein de la Cour elle-même, un facteur qui peut militer en faveur de la reconnaissance d’un caractère officiel, même si les juges ne les ont pas écrites ou signées en soi. Deuxièmement, malgré cet argument, cette question importe-t-elle réellement? Car dans la mesure où les traductions sont faites pour être employées dans d’autres juridictions que le Québec[114], elles demeureront des « autorités persuasives » plutôt que des « précédents » au sens strict du terme[115]. Tout comme les décisions Urgenda Foundation et Oposa, les décisions traduites constitueront simplement un droit duquel il sera loisible aux juristes oeuvrant à l’extérieur du Québec de s’inspirer.

Conclusion

Que peut-on retenir de cette histoire des pratiques linguistiques à la Cour d’appel du Québec? À première vue, on peut avoir l’impression que le chemin parcouru par les juges au cours des cinquante dernières années s’inscrit à contre-courant du mouvement de nationalisme linguistique qui a emporté la province dès les années 1970. À notre avis, il s’agit là d’une lecture trop simpliste. Dans les années 1980 et 1990, ce sont en majorité des juges anglophones qui ont décidé de remettre en question la tradition pour écrire leurs jugements en français, faisant ainsi le choix de contribuer à une conversation québécoise en français sur le droit. Aujourd’hui, il est extrêmement rare qu’un·e juge anglophone de la Cour d’appel rende jugement en anglais sans égard pour une partie perdante francophone[116], et ce, malgré l’absence de politique explicite sur le sujet de la langue des décisions. Quant aux juges francophones, ils et elles sont nombreux·ses à faire l’effort d’écrire occasionnellement en anglais. Une pratique répandue chez les juges aujourd’hui consiste à écrire dans la langue comprise par la partie perdante, même si l’adhésion à cette pratique n’est pas unanime. La culture de la Cour et ses pratiques concernant la langue ont ainsi beaucoup changé. Ainsi, il semble que ce sont les juges anglophones qui ont ouvert la voie d’une pratique bilingue dans l’écriture des jugements, notamment les juges McCarthy, Nuss, Fish, Hilton et ceux et celles qui les ont suivis, pratique ensuite adoptée par les juges francophones. L’ouverture démontrée et le risque couru par les premiers auront donc entraîné une plus grande ouverture des second·e·s.

Comme on peut le constater, l’initiative de la Cour d’appel de traduire certains éléments de sa jurisprudence en son sein est l’aboutissement d’un cheminement intellectuel auquel ont pris part les juges anglophones et francophones de la Cour, ainsi que d’une longue période de revendications menées par les juges en chef Robert et Duval Hesler auprès du ministère de la Justice du Québec. L’affaire Pilote et les commentaires injurieux et injustes des journalistes à l’endroit du juge Kaufman témoignent du fait que ce cheminement n’a pas été de tout repos. Alimentées par l’amélioration des connaissances linguistiques des juges nommé·e·s au fil des ans, l’arrivée de nouvelles ressources telles que les auxiliaires juridiques et une jurilinguiste officielle, mais surtout par une réflexion sur le rôle de la Cour d’appel, les pratiques se sont au fil des ans transformées pour refléter les nouvelles aspirations des juges. Ces aspirations incluent la contribution à une conversation québécoise en français sur le droit, ainsi qu’en anglais avec des juristes d’autres provinces et du monde entier. Si l’expression « talking back » ne décrit pas le ton de la contribution des juges québécois·es aux conversations juridiques hors province, elle exprime néanmoins l’attitude d’irrévérence qu’il leur aura été nécessaire d’adopter devant une tradition d’unilinguisme et devant toutes sortes d’idées préconçues entretenues au Québec et ailleurs, afin de défendre la place de la jurisprudence québécoise.

Parties annexes

Notes

-

[1]

L’honorable Nicole Duval Hesler, allocution, rentrée judiciaire 2019, présentée au Palais de justice de Montréal, 5 septembre 2019 [non-publiée] à la p 3, en ligne (pdf) : Barreau de Montréal <www.barreaudemontreal.qc.ca> [perma.cc/R8VH-M4RF] [Duval Hesler, « Allocution 2019 »].

-

[2]

Voir ibid.

-

[3]

Il y a cependant un tout nouveau projet de jurisprudence pancanadienne, lancé en 2020 par le Centre de traduction et de terminologie juridiques à l’Université de Moncton (voir « Jurisprudence pancanadienne » (dernière consultation le 15 février 2022), en ligne : Centre de traduction et de terminologie juridiques <www6.umoncton.ca/cttj/jurisprudence-pancanadienne> [perma.cc/LWU2-LD3V]). Certains tribunaux d’appel ont également l’habitude de faire traduire en anglais, pour le bénéfice de la majorité anglophone, certains jugements en français rédigés par les juges issu·e·s de la minorité francophone. C’est le cas notamment de la Cour d’appel de l’Ontario (voir par ex Perron c Perron, 2012 ONCA 811; R c Munkonda, 2015 ONCA 309), mais ces pratiques demeurent néanmoins à petite échelle.

-

[4]

Voir Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e supp), art 20 [Loi sur les langues officielles (1985)]; Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0.5, art 24.

-

[5]

Voir généralement Michel Doucet, « The Other Solitude » (2002) 51 UNBLJ 265 à la p 268 (les minorités linguistiques constituent une force politique qui influe sur la politique au Canada); Guy Jourdain et Rénald Rémillard, « Les juges francophones, défenseurs du fait français » (2009) 11 RCLF 249 (bien que la défense des droits des minorités linguistiques soit au coeur de certaines politiques de traduction, ce n’est pas le cas pour toutes lesdites politiques).

-

[6]

Cette aspiration a été exprimée publiquement par l’honorable Nicole Duval Hesler dans L’honorable Nicole Duval Hesler, allocution, rentrée judiciaire 2016, présentée au Palais de justice de Montréal, 8 septembre 2016 [non-publiée] aux pp 6–7, en ligne (pdf) : Cour d’appel du Québec <courdappelduquebec.ca> [perma.cc/3EJ6-JGNV] [Duval Hesler, « Allocution 2016 »].

-

[7]

Bien que la doctrine — le type de recherche en droit qui vise à exposer et à commenter les règles juridiques positives — occupe toujours une place dominante dans le monde de la recherche juridique au Québec et au Canada, cette place lui est désormais disputée par la recherche fondamentale, laquelle suppose une part de méthodologie empruntée aux sciences sociales et aux humanités (voir Kristin Bartenstein et Christelle Landheer-Cieslak, « Pour la recherche en droit : quel(s) cadre(s) théorique(s)? » dans Stéphane Bernatchez et Louise Lalonde, dir, Approches et fondements du droit, t 1 : Épistémologie et méthodologie juridiques, Montréal, Yvon Blais, 2019 1 aux pp 24–25).

-

[8]

[1979] 2 RCS 1016, 101 DLR (3e) 394 [Blaikie avec renvois aux RCS].

-

[9]

Voir notamment Karine McLaren, « La langue des décisions judiciaires au Canada » (2015) 2 R Dr Linguistique 22 aux pp 28–31 [McLaren, « La langue des décisions »]; Vanessa Gruben, « Le bilinguisme judiciaire » dans Michel Bastarache et Michel Doucet, dir, Les droits linguistiques au Canada, 3e éd, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2013 aux pp 301–49; Etienne Saint-Aubin, « L’Ontario et la justice en français » (1983) 14:1 RGD 249.

-

[10]

Voir Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 133, reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 5; Loi constitutionnelle de 1982, art 19, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.

-

[11]

Voir Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 aux pp 574–75, 27 DLR (4e) 406. Contra ibid à la p 566, juge Dickson, dissident; Mark Power et Marc-André Roy, « De la possibilité d’être compris directement par les tribunaux canadiens, à l’oral comme à l’écrit, sans l’entremise de services d’interprétation ou de traduction » (2015) 45:2 RGD 403.

-

[12]

Voir Blaikie, supra note 8 à la p 1030.

-

[13]

Voir Sajeda Hedaraly, « Toward a Bilingual Supreme Court of Canada », texte finaliste au concours « CSC 2067 : la cour suprême dans 50 ans », Symposium sur la Cour suprême du Canada, présenté à Ottawa, 26 octobre 2017 [non-publié]; Michel Doucet, « Le bilinguisme : une exigence raisonnable et essentielle pour la nomination des juges à la Cour suprême du Canada » (2017) 68 UNBLJ 30; Serge Rousselle, « Juges bilingues à la Cour suprême : une obligation constitutionnelle? », Le Devoir (14 mai 2008), en ligne : <www.ledevoir.com> [perma.cc/EE75-J2UM].

-

[14]

L’autrice reconnait que les langues autochtones font partie des nombreuses « langues du droit » au Canada, même si le français et l’anglais ont indûment dominé la conversation à ce jour. Au Québec, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, notamment, consacre l’usage de la langue Crie et de l’Inuktitut dans l’administration de la justice (voir Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conventions complémentaires, 11 novembre 1975 (édition 1998), arts 18.0.23, 20.0.11, 20.0.22, 20.0.28, en ligne (pdf) : Association des employés du nord québécois <www.aenq.org> [perma.cc/RV3G-SZ3W]).Voir aussi André Braën, « Le statut des langues autochtones au Canada : le cas de l’inuit au Nunavut » (2008) 87:3 R du B Can 741; Gruben, supra note 9 aux pp 349–50.

-

[15]

Voir Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 RCS 3 au para 260, 150 DLR (4e) 577. Ce pouvoir est reconnu aux tribunaux du Québec (voir notamment art 63 Cpc; Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c T-16, art 10 (pour la Cour d’appel spécifiquement)).

-

[16]

Ce sont certaines des aspirations que l’on retrouve dans l’allocution de l’honorable Nicole Duval Hesler (voir Duval Hesler, « Allocution 2019 », supra note 1 aux pp 3–4).

-

[17]

Roderick A Macdonald, « Pour la reconnaissance d’une normativité juridique implicite et “inférentielle” » (1986) 18:1 Sociologie & Soc 47 à la p 56 [Macdonald, « Reconnaissance »].

-

[18]

Voir par ex Sally Engle Merry, « What Is Legal Culture? An Anthropological Perspective » (2010) 5:2 J Comparative L 40 à la p 40; Adrian Popovici, « Libres propos sur la culture juridique québécoise dans un monde qui rétrécit » (2009) 54:2 RD McGill 223 à la p 225.

-

[19]

Voir G Blaine Baker, « Introduction » dans G Blaine Baker et Donald Fyson, dir, Essays in the History of Canadian Law, vol 6 : Quebec and the Canadas, Toronto, University of Toronto Press, 2013, 3 à la p 4; L’honorable Michel Bastarache, « La situation du français dans les tribunaux du Nouveau-Brunswick » (1997) 1:2 RCLF 263 (sur les pratiques judiciaires en matière de langue); Sylvio Normand, « La publication de procès et la constitution d’un espace public au Québec/Bas-Canada » (2010) 42:1 RD Ottawa 1 (sur la pratique de publication des procès).

-

[20]

Et ce, y compris dans les dossiers où les parties sont francophones (voir par ex Lefeunteum v Beaudoin, [1897] 28 RCS 89 aux pp 93–94, 1897 CanLII 51, juge Taschereau; The Manufacturers Life Insurance Company v Anctil, [1897] 28 RCS 103 aux pp 107–08, 1897 CarswellQue 31, juge Taschereau; Perrault v Gauthier, [1898] 28 RCS 241 aux pp 245–57, 1898 CarswellQue 13, juge Girouard.

-

[21]

Voir James G Snell et Frederick Vaughan, The Supreme Court of Canada: History of the Institution, Toronto, University of Toronto Press pour Osgoode Society, 1985 à la p 21.

-

[22]

Plusieurs facteurs historiques ont influé sur la proportion de bilinguisme dans la profession juridique, non le moindre étant le projet de créer une tradition proprement civiliste pour le Québec qui a remplacé dans les années 1930 l’éclectisme des sources qui avait jusqu’alors prévalu (voir David Howes « From Polyjurality to Monojurality: The Transformation of Quebec Law, 1875–1929 » (1987) 32:3 RD McGill 523). Cela dit, la littérature anglaise était toujours minimalement, en 1935, une matière obligatoire du cours classique, la complétion duquel était obligatoire pour s’inscrire à la faculté de droit et pour devenir membre du Barreau (voir Maréchal Nantel, « Admission à l’étude et à l’exercice du Droit » (1935) 13:8 R du D 466 à la p 471).

-

[23]

Voir par ex Lefolii et al v Gouzenko (1968), [1969] RCS 3 aux pp 3–4, 70 DLR (2e) 337; Conseil des ports nationaux v Langelier et al (1968), [1969] RCS 60 aux pp 61–62, 2 DLR (3e) 81.

-

[24]

LRC 1970, c O-2 [Loi sur les langues officielles (1970)].

-

[25]

Voir Luc Huppé, Histoire des institutions judiciaires du Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2007 aux pp 608–09.

-

[26]

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme : les langues officielles, livre 1, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1967 (André Laurendeau et A Davidson Dunton) à la p xix.

-

[27]

Cette obligation ne survient qu’en 1985 lors de la refonte de la loi (voir Loi sur les langues officielles (1985), supra note 4).

-

[28]

Voir Loi sur les langues officielles (1970), supra note 24, art 11.

-

[29]

LRQ 1977, c 5, art 7.

-

[30]

Voir ibid, art 12.

-

[31]

Ibid, art 13.

-

[32]

Voir par ex Québec (PG) v Tribunal du travail (1978), AZ-78011033 (SOQUIJ), 1978 CarswellQue 561 (CA Qc), juge Casey; R v Murray, 1977 CanLII 1981, 40 CCC (2e) 499 (CA Qc), juge Casey; R v Vaillancourt, 1978 CanLII 2260, 48 CCC (2e) 351 (CA Qc), juge Casey; Re D’Amour v R, 1978 CanLII 2317, 39 CCC (2e) 435 (CA Qc), juge Kaufman; R v Walker, 1978 CarswellQue 373, 46 CCC (2e) 124 (CA Qc), juge Kaufman; R v Lemieux, 1978 CanLII 23473, 41 CCC (2e) 33 (CA Qc), juge Kaufman; Commercial Photo Service Inc v Lafrance, 1978 CanLII 2226, AZ-78011217 (SOQUIJ) (CA Qc), juge Montgomery; R v Legare (No 2), 1978 CanLII 2261, 48 CCC (2e) 281 (CA Qc), juge Montgomery; R v Guay, 1978 CanLII 2549, 44 CCC (2e) 116 (CA Qc), juge Montgomery.

-

[33]

Supra note 8.

-

[34]

Supra note 10, art 133.

-

[35]

Supra note 8 à la p 1030.

-

[36]

Voir Macdonald, « Reconnaissance », supra note 17. Sur l’idée que des ensembles de pratiques sont à la source d’ordres juridiques, voir généralement Sally Engle Merry, « Legal Pluralism » (1988) 22:5 Law & Soc’y Rev 869; Martha-Marie Kleinhans et Roderick A Macdonald, « What is a Critical Legal Pluralism? » (1997) 12:2 RCDS 25; Andrée Lajoie et al, dir, Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal, Thémis, 1998 (ouvrage fondateur de ce qui sera appelé « l’école de Montréal »). Concernant l’importance de ce texte ainsi que l’appellation « école de Montréal », voir Vincent Gautrais, dir, École de Montréal, Montréal, Thémis, 2019; Jacques Vanderlinden, Les pluralismes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2013.

-

[37]

Et ce, même si d’autres tribunaux québécois ont également pour pratique de faire traduire certaines de leurs décisions, notamment le Tribunal des droits de la personne.

-

[38]

Mot ici employé dans le sens des « pratiques antérieures », et non de « tradition juridique ».

-

[39]

Voir An Act to establish a Court having jurisdiction in Appeals and Criminal Matters, for Lower Canada, S Prov C 1849 (12 Vict), c 37 (« every such Writ and Process [to be issued from and out of the Court] may be either in the English or in the French language; any law, usage or custom to the contrary notwithstanding », art 14). Pour la tradition antérieure à la fondation de la Cour, voir Alain Prujiner, « Le bilinguisme judiciaire au Québec » (1983) 24:1 C de D 41.

-

[40]

Au sujet des juristes bilingues qu’étaient les codificateurs du Code civil du Bas-Canada, voir John EC Brierley et Roderick A Macdonald, dir, Quebec Civil Law: An Introduction to Quebec Private Law, Toronto, Emond Montgomery, 1993 aux pp 26–27. Quant à l’établissement d’une élite juridique bilingue pour le Québec, voir Roderick A Macdonald, « The National Law Programme at McGill: Origins, Establishment, Prospects » (1990) 13:1 Dal LJ 211 à la p 224.

-

[41]

À l’examen des pratiques de la Cour avant 1970, deux choses nous frappent. D’abord, les opinions multiples, même concordantes quant au résultat, sont beaucoup plus nombreuses qu’aujourd’hui. Ensuite, chacun des juges écrivait son opinion dans sa langue maternelle, ce qui donne lieu à de nombreux jugements écrits dans les deux langues (voir notamment Ruberdy c St-Lawrence Investment & Trust Co (1922), AZ-50862441 (SOQUIJ); Montreal Street Railway Co c Feigleman (1912), AZ-50860474 (SOQUIJ); Blais c Pinks Ltd (1944), AZ-50862415 (SOQUIJ), [1944] RL 31; Banque Toronto-Dominion c Consolidated Paper Corp (1962), AZ-50304188 (SOQUIJ), [1962] BR 805; Di Paolo General Building Contractors Ltd c Boulanger (1962), AZ-50304186 (SOQUIJ), [1962] BR 783; Vaughan c Glass (1961), AZ-50304171 (SOQUIJ), [1962] BR 187). Il y a cependant des exceptions à cette pratique. Nous avons notamment retrouvé un jugement ancien écrit par un juge au nom à consonance anglophone étant écrit en français, ce qui nous laisse penser que l’habitude d’écrire dans sa deuxième langue faisait peut-être partie d’un ensemble de pratiques anciennes disparues qui a réapparu dans les années 1980 (voir Riberdy c Tremblay (1918), AZ-50862442 (SOQUIJ), 27 BR 385 (BR Qc)). Cela pourrait former le sujet d’un autre article.

-

[42]

Voir l’honorable Ignace Deslauriers, Les cours de justice et la magistrature du Québec, vol 1, Sainte-Foy (QC), Gouvernement du Québec, 1991 à la p 57.

-

[43]

Notamment alors qu’il siège sur le comité de discipline des comptables agréés, où les décisions l’identifient parfois même comme Me « Gérald » McCarthy (voir Comité de discipline de la corporation des comptables agréés, [1975] DDCP 19, AZ-75041014 (SOQUIJ); Comité de discipline de la corporation des comptables agréés, [1975] DDCP 143, AZ-75041051 (SOQUIJ); Comité de discipline de la corporation des comptables agréés, [1975] DDCP 146, AZ-75041052 (SOQUIJ).

-

[44]

Voir Coopérative fédérée de Québec c Centre agricole JLD Inc, [1980] CS 164, AZ-80021036 (SOQUIJ) (Qc); B c J, [1979] CS 387, AZ-79022297 (SOQUIJ) (Qc); Imperial Oil Enterprises Ltd c Ben-Vas Excavation Inc, [1977] CS 920, AZ-77022297 (SOQUIJ) (Qc); Donskill Construction (Québec) Ltd v Karoly, [1977] CS 1147, AZ-77021338 (SOQUIJ) (Qc); Marks Estate v Saxe (1979), AZ-79022078 (SOQUIJ), 1979 CarswellQue 742.

-

[45]

Voir par ex Cherry c R (1988), AZ-88011876 (SOQUIJ), 1988 CarswellQue 630 (CA Qc).

-

[46]

Le juge LeBel a, durant son passage à la cour d’appel, signé quelques décisions en anglais sans motifs attribués, mais aucune de celles que nous avons trouvées ne date des années 1980 (voir généralement AS v AL (1997), AZ-50073796 (SOQUIJ), 1997 CarswellQue 285 (CA Qc); Velev v Lefort (1999), AZ-50075164 (SOQUIJ), 1999 CarswellQue 34 (CA Qc); GS v RML (1995), AZ-50072098 (SOQUIJ) (CA Qc); Meyer v Meier (1992), AZ-50073960 (SOQUIJ) (CA Qc); Droit de la famille — 3193 (1999), AZ-99011351 (SOQUIJ), 1999 CarswellQue 1201 (CA Qc)). Également, bien que l’on nous ait signalé que le juge Malouf aurait occasionnellement écrit en anglais, nous n’avons retrouvé aucun arrêt pour la décennie 1980 et avons donc fait référence à ceux des années 1990 ci-après. Cela peut être dû au fait que les décisions de la Cour n’étaient pas toutes rapportées à l’époque, ainsi qu’au fait que les bases de données sont incomplètes.

-

[47]

Voir Pilote c Corporation de l’Hôpital Bellechasse de Montréal, [1994] RJQ 2431, 1994 CanLII 6005 (CA Qc).

-

[48]

Voir ibid.

-

[49]

Voir André Noël, « Pour le droit des justiciables francophones : un avocat de Verdun réclame l’aide financière de Québec », La Presse [de Montréal] (17 mai 1988) A1 [Noël, « Pour le droit des justiciables francophones »]; André Noël, « [Jugements en anglais à des francophones] : c’est légal, mais ce n’en est pas moins anormal », La Presse [de Montréal] (17 mai 1988) A2 [Noël, « C’est légal, mais »]; Louis Falardeau, « [Droit absolu à des jugements en français] : un droit absolu “nullifié” par la constitution canadienne », La Presse [de Montréal] (17 mai 1988) A2.

-

[50]

Supra note 49.

-

[51]

Falardeau, supra note 49.

-

[52]

Voir Noël, « Pour le droit des justiciables francophones », supra note 49.

-

[53]

Voir Fred Kaufman, Searching for Justice: An Autobiography, Toronto, University of Toronto Press, 2005 aux pp 33–43.

-

[54]

Nous n’avons retrouvé que deux courts arrêts écrits en français par le juge Tyndale (voir Laval (Ville) c Lanthier-Légaré (1993), AZ-94011030 (SOQUIJ), 1993 CarswellQue 342 (CA Qc); R c Hamel (1992), AZ-92011211 (SOQUIJ), 1992 CarswellQue 148 (CA Qc)).

-

[55]

Voir notamment Québec (Commission des droits de la personne) c Montréal Nord (Ville de), [1990] RJQ 2765, 1990 CanLII 2694 (CA Qc); Droit de la famille — 1496 (1991), AZ-91012118 (SOQUIJ), 1991 CanLII 3363 (CA Qc); Parent c Structures Lamerain Inc, 1993 CanLII 3636, 1993 CarswellQue 2039 (CA Qc); Construction Banville Inc c Vallée, 1996 CanLII 5735, 1996 CarswellQue 639 (CA Qc). Ses jugements en matière de droit criminel, en revanche, n’ont pas été rédigés en français.

-

[56]

Voir par ex R c Tanner, 1995 CanLII 4930, 104 CCC (3e) 77 (CA Qc); Société canadienne des Postes c Blouin, 1995 CanLII 5073, [1996] RDJ 88 (CA Qc); Paquette c Conseil de la Santé et des Services Sociaux de la Montérégie, 1996 CanLII 6130, [1996] RRA 275 (CA Qc); Pelletier c Hamel, 2000 CanLII 3244, [2000] JQ No 2932 (CA Qc).

-

[57]

En effet, plusieurs arrêts montrent que le juge Malouf a rédigé en anglais dans les années 1990–1991, les dernières années de son mandat à la Cour d’appel (voir par ex Kasowicz c Barzik (1990), AZ-90012153 (SOQUIJ), [1990] RJQ 2800 (CA Qc); Burnac Leaseholds Ltd c Greymac Properties Inc (1991), AZ-91011254 (SOQUIJ), 1991 CarswellQue 891 (CA Qc); Starr v Star (1991), AZ-91011730 (SOQUIJ), 1991 CarswellQue 964 (CA Qc)). Nous n’avons pas retrouvé de preuve qu’il le faisait durant la décennie 1980.

-

[58]

Voir notamment Montreal Lithographing Ltd v Delec Printing Equipment Ltd (Trustee of), 1995 CanLII 4860, 1995 CarswellQue 1260 (CA Qc); Droit de la famille – 2425, 1996 CanLII 6526, EYB 1996-30223 (CA Qc).

-

[59]

Voir notamment Alfaro v Warden of the Centre de prévention de Montréal, 1990 CanLII 3184, 61 CCC (3e) 474 (CA Qc); R v Khela, 1991 CanLII 3117, 68 CCC (3e) 81 (CA Qc).

-

[60]

Cette estimation a été obtenue auprès du personnel de la Cour, car il n’y a pas de statistiques formelles à ce sujet.

-

[61]

La jurisprudence de Michel Proulx a été particulièrement citée par les tribunaux des autres provinces. Au moins 285 mentions surgissent si l’on fait une simple recherche de mot-clé comme « Proulx J.A. » dans un moteur de recherche tel CanLII en sélectionnant les juridictions hors Québec. En comparaison, des recherches comme « Beauregard J.A. » ou « Brossard J.A. », qui écrivaient pratiquement exclusivement en français, n’obtiennent que quarante-deux et quarante-trois mentions chez les tribunaux d’autres provinces.

-

[62]

Voir Shaun Finn, « Lancer l’appel! Le programme de stage de la Cour d’appel célèbre son 10e anniversaire » (2006) 36:2 RDG 265 à la p 267.

-

[63]

L’auteur Lorne Sossin a expliqué son intérêt pour le travail des auxiliaires juridiques en ce qu’ils ont une influence sur le processus décisionnel des juges (voir Lorne Sossin, « The Sounds of Silence: Law Clerks, Policy Making and the Supreme Court of Canada » (1996) 30:2 UBC L Rev 279 à la p 281).

-

[64]

2009 QCCA 478.

-

[65]

Ibid au para 97.

-

[66]

Il a notamment été cité à Terre-Neuve (voir R v Foster, 2015 NLTD 26) et en Ontario (voir R v Munkonda, supra note 3 aux para 67, 96).

-

[67]

Voir Mazraani c Industrielle Alliance Assurance et services financiers Inc, 2018 CSC 50 au para 37.

-

[68]

La jurisprudence sur la Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e supp) ou sur la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3 est applicable dans toutes les provinces.

-

[69]

Notamment, en matière d’interprétation du contrat d’assurance, la jurisprudence de la Cour suprême dans les dossiers Progressive Homes Ltd c Cie canadienne d'assurances générales Lombard (2010 CSC 33) et Ledcor Construction Ltd c Société d’assurance d’indemnisation Northbridge (2016 CSC 37) s’applique, peu importe la tradition juridique concernée (voir par ex Développement les Terrasses de l’Île inc c Intact, compagnie d’assurances, 2019 QCCA 1440 aux para 32–36; Compagnie d’assurances générales Co-Operators c Coop fédérée, 2019 QCCA 1678 aux para 99, 122–23). Lluelles note que, les principes de l’assurance étant communs à plusieurs juridictions, le recours à la jurisprudence d’autres juridictions est fréquent en assurances (voir Didier Lluelles, Droit des assurances terrestres, 6e éd, Montréal, Thémis, 2017 à la p 21). Didier Lluelles et Sébastien Lanctôt recencent les décisions de la Cour Suprême du Canada en common law des assurances qui trouvent application au Québec, notamment Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Royal et Sun Alliance du Canada, Sociétés d’assurances, 2008 CSC 66 (Ontario), Co-operative Fire & Cas Co c Saindon, [1976] 1 RCS 735, 56 DLR (3e) 556 (Nouveau-Brunswick), Co-operators Compagnie d’assurance-vie c Gibbens, 2009 CSC 59 (Colombie-Britannique), Kosmopoulos c Constitution Insurance Co, [1987] 1 RCS 2, 34 DLR (4e) 208 (Ontario), et de nombreuses autres (voir Didier Lluelles et Sébastien Lanctôt, Droit des assurances : décisions commentées et textes normatifs, 6e éd, Montréal, Thémis, 2014 aux pp xvi–xxii).

-

[70]

Voir l’honorable Allan R Hilton, « The Practice of Law in Quebec: The Perspective of an Anglophone Quebecer », conférence, présentée à l’Université d’Ottawa pour le Barreau de l’Ontario, 25 octobre 2004 [non publiée], en ligne (pdf) : Silo Tips <silo.tips> [perma.cc/7B54-W7DZ].

-

[71]

Voir Edmund Coates, « La langue des lois et des jugements », Le Journal [du Barreau du Québec] 48:1 (février 2016) 22, en ligne (pdf) : BAnQ <numerique.banq.qc.ca> [perma.cc/BD66-3L95].

-

[72]

Ibid.

-

[73]

Voir Chambre des communes, Pour que justice soit rendue dans les deux langues officielles : rapport du Comité permanent des langues officielles, 42-1 (décembre 2017) aux pp 34–37 (président : Denis Paradis).

-

[74]

L’honorable Nicole Duval Hesler, allocution, rentrée judiciaire 2015, présentée au Palais de justice de Montréal, 10 septembre 2015 [non-publiée] à la p 3, en ligne (pdf) : Barreau de Montréal <www.barreaudemontreal.qc.ca> [perma.cc/2R5A-X7ZN].

-

[75]

Il faut pour cela remplir un formulaire sur le site web du ministère de la Justice (voir « Demander la traduction d’un jugement » (dernière consultation le 19 avril 2022), en ligne : Justice Québec <www.justice.gouv.qc.ca/> [https://perma.cc/DE6P-K6C6].

-

[76]

Le juge Hilton mentionnait la nouveauté de cet accord dans son discours en 2004 (voir Hilton, supra note 70 à la p 14). Ce service existe toujours et il est également disponible pour la Cour supérieure et la Cour du Québec (voir Vera Roy, « La traduction à SOQUIJ » (6 avril 2017), en ligne (blogue) : SOQUIJ Blogue <blogue.soquij.qc.ca/> [perma.cc/A29D-TCJ6]).

-

[77]

Voir Duval Hesler, « Allocution 2016 », supra note 6 à la p 7.

-

[78]

Le Québec a eu pas moins de cinq gouvernements différents de 2004 à 2016 : libéral de 2003 à 2007, libéral minoritaire de 2007 à 2008, libéral de 2008 à 2012, péquiste de 2012 à 2014 et libéral de 2014 à 2018.

-

[79]