Résumés

Résumé

Le débat historique et juridique sur le droit applicable au moment de la Conquête a fait couler beaucoup d’encre depuis les travaux des années 1970. L’objectif de cette publication est d’appréhender la part prise par les notaires et la pratique arbitrale dans la « confrontation » supposée entre le système juridique de common law et la tradition juridique civiliste en matière de droit privé. Alors que certains historiens évoquent une « résistance passive » durant les années 1760-1774 de la part des populations face au droit anglais qui leur serait imposé, il semble, au regard des résultats de cette recherche, qu’il existe plutôt une « collaboration active » entre les praticiens du droit de tradition juridique française d’une part, et les juridictions et administrateurs britanniques d’autre part. Si les tenants de la « résistance passive » sont d’avis que les notaires permirent en partie la « survivance » du droit français, il semble que cette préservation des normes françaises, constatée de manière marquante ici, exprime une relation confluente entre système juridictionnel et pratique conventionnelle du droit, entre tradition judiciaire britannique et normes de droit privé françaises. La pratique arbitrale, outil de cette conciliation, s’est imposée naturellement aux protagonistes de cette période, essentiellement en raison de la proximité des mécanismes et des modes d’exécution de cette pratique en common law et en droit français. Pont entre les deux systèmes, elle permet de trancher en amont et en aval de l’Acte de Québec le noeud gordien de la confrontation des traditions juridiques.

Abstract

Questions surrounding Quebec law at the time of the British Conquest resulted in lively historical and legal debates since the 1970s. The purpose of this study is to assess the role of notaries and arbitration in the supposed “clash” between a common law justice system and a civilian private law tradition. While some historians have put forward a “passive resistance” thesis on the part of populations affected by the imposition of British law between 1760 and 1774, the results of this study show that there is, in fact, evidence of “active collaboration” between French legal practitioners on the one hand and British officials on the other hand. If the proponents of the “passive resistance” theory posit that the notaries contributed in part to the “survival” of French law, it seems that the preservation of French legal norms, clearly visible here, is the expression of a convergent relationship between jurisdictional system and customary practice of law, between British judicial tradition and French private law norms. The protagonists of this period were naturally drawn to arbitral practice, a tool for this conciliation, essentially because of the similarities between the mechanisms and methods of execution in the common law and French law. As a bridge between these two systems, one could say that both before and after the Quebec Act, arbitration was the stroke that cut through the Gordian knot of clashing legal traditions.

Corps de l’article

Introduction

Après la fin des combats en Amérique du Nord et la capitulation de Montréal en 1760, le changement de puissance coloniale occasionne immédiatement des répercussions sociales, économiques et militaires dans la vie quotidienne de la majorité des Canadiens. Le régime militaire mis en place, qui prendra fin avec la Guerre de Sept ans en 1763, laisse toutefois les questions juridiques en suspens. Craignant pour leur avenir, les administrateurs français — conseillers au Conseil supérieur, juges, hauts fonctionnaires de l’administration coloniale — repartent pour une bonne part en France, où ils sont contraints de rendre des comptes sur leur gestion[1]. Le notariat constitue l’une des seules institutions qui traversent cette période transitoire sans quasiment aucune altération[2]. Il devient, dès lors, un point d’ancrage pour les populations, mais aussi pour les institutions nouvelles qui perçoivent, dès le régime militaire, l’avantage qu’elles peuvent retirer en s’appuyant sur ces hommes de loi. C’est d’ailleurs durant le régime militaire, soit de 1760 à 1764, que les notaires québécois sont reconnus pour la première fois comme un corps professionnel, uniquement dans le district de Trois-Rivières toutefois[3]. Ailleurs, dans la province en formation, ils obtiennent des commissions particulières ou continuent à exercer leurs fonctions sans commissions officielles. À partir de 1765, le cumul de charges le plus répandu est celui de notaire et d’avocat, cette dernière profession étant introduite par le régime civil britannique, après une quasi-interdiction sous le régime français[4]. Dans les deux centres urbains que sont Québec et Montréal[5], presque tous les notaires plaident. Ils reprennent en cela l’héritage du régime français, où les notaires faisaient figure de représentants des parties, comme praticiens, grâce aux procurations qu’ils recevaient[6].

Sur les questions d’héritage ou de conflits juridiques entre les deux grandes communautés, l’historiographie, divisée il y a cinquante ans alors que s’opposaient les écoles dites de Montréal et de Québec[7], tend désormais à rapprocher pour partie les points de vue et les sensibilités. Ainsi, Donald Fyson a démontré brillamment que les francophones ont eu recours aux institutions britanniques provinciales et locales (notamment les jurys d’accusation et de jugement) dans un esprit de concorde, plutôt que dans une perspective conflictuelle[8].

André Morel, l’un des pionniers de l’histoire du droit au Québec, a publié en 1960 un article qui fera date sur « [l]a réaction des Canadiens devant l’administration de la justice de 1764 à 1774 », l’interprétant comme « [u]ne forme de résistance passive »[9]. Prolongeant les travaux de Michel Brunet[10], il souligne le décalage inévitable entre norme et pratique[11]. Il remarque que si la Proclamation royale de 1763 semble imposer l’application du droit anglais, les témoignages des contemporains semblent attester d’une persistance du recours, par les praticiens et les nouveaux sujets, aux règles du droit privé français[12]. Toutefois, Morel constate qu’il existe des « témoignages à l’effet que les tribunaux étaient tenus, de façon presque systématique, à l’écart des contestations »[13], notamment par le recours à l’arbitrage, essentiellement sous l’égide des prêtres et des notaires[14]. Les témoignages des administrateurs et le très faible nombre d’affaires de famille soumises à l’attention des juges de la Cour des plaidoyers communs du district de Montréal lui permettent de conclure à un boycottage des institutions judiciaires britanniques[15]. Selon André Morel, il s’agit là d’une forme de résistance passive qui, sans être concertée, se traduit par un « recours régulier à l’arbitrage »[16]. Contredisant cette analyse, Jean-Philippe Garneau voit dans les travaux d’André Morel l’expression d’une vision trop positiviste des choses[17]. Il regrette que Morel ne se soit pas davantage attaché aux rapports entre praticiens et familles, estimant trop réductrice la dialectique norme et pratique[18] et déplorant l’absence d’étude des fonds notariés. Dans les travaux qui font suite à cet article, Jean-Philippe Garneau met en exergue l’arbitrage ou le règlement des différends devant notaires[19] soulignant, en nuançant sa critique, que :

le professeur Morel ne disposait pas alors de certaines facilités de recherche (comme les banques de données notariale ou judiciaire) ou d’un accès aisé et complet aux sources judiciaires de cette période. D’ailleurs, notre critique va bien plus à l’absence de travaux en histoire du droit qui fait que des hypothèses vieilles de plus de quarante ans prévalent encore en histoire du droit [...][20].

Ainsi, l’implication des notaires québécois dans les modes alternatifs de résolution des différends n’est pas ignorée[21], même si elle est discutée. Si plusieurs publications d’importance, notamment les travaux d’André Vachon ou ceux de Julien S. MacKay[22], ont permis de mieux connaître la profession des notaires québécois dans une perspective historique, leur rôle de médiateur ou d’arbitre est souvent oublié par les juristes[23], tant en France[24] qu’au Québec[25]. Ce fait nous incite à aborder l’arbitrage à travers les greffes des notaires, outil précieux permettant de connaître en détail l’activité des professionnels de l’époque[26].

La base de données Parchemin, qui recense l’ensemble des fonds notariés de l’époque de la Nouvelle-France jusqu’en 1784, recense 380 documents renvoyant à des actes d’arbitrages (procès-verbaux d’arbitrage, sentences arbitrales, acte arbitral)[27] sur la période de 1626 à 1784. Ce faible nombre s’explique en raison du fait que peu d’arbitrages revêtent un caractère officiel et juridiquement constaté. Ce n’est donc, bien évidemment, qu’une facette de ce phénomène qui peut être appréhendée par le biais des études de notaire[28], la part des arbitrages oraux ou faits par d’autres notables reste difficile à caractériser[29].

Le nombre de notaires en 1775 est en légère augmentation par rapport au régime français[30]. Au sein de ce groupe social, malgré un ensemble très divers, des caractéristiques communes s’affirment néanmoins : ils sont soit nés et formés en France, soit nés en France — plus rarement en Nouvelle-France — puis formés au sein de la pratique coloniale. Si un examen par les pairs semble avoir été exigé, aucun véritable diplôme n’est requis. C’est donc la pratique qui garantit la qualité du praticien[31], celle-ci complétant bien souvent quelques lettres classiques[32]. Il en découle une certaine disparité dans la connaissance des lois et coutumes, et la culture juridique d’un notaire peut aller du simple bon sens jusqu’à une véritable scientia juris pour de rares élus urbains[33]. La pratique en région fait alors figure de galop d’essai pour les notaires peu au fait des us et coutumes juridiques. Le notaire occupe une place centrale dans la vie juridique de la Nouvelle-France, puis de la province de Québec, comme praticien à la fois installé et reconnu par le pouvoir. Il est également l’un des rares notables capables de représenter les communautés d’habitants, au côté des capitaines de milice[34] et des prêtres, notamment dans le monde rural.

La connaissance du droit appliqué au moment de la Conquête, si elle a connu des avancées — notamment en droit criminel[35] — est encore marquée par une certaine controverse[36]. On a longtemps considéré — surtout parmi les juristes — que, suite à la Proclamation royale, l’ordonnance du 17 septembre 1764 avait introduit d’un seul mouvement le droit privé, public et criminel anglais[37]. Pour certains auteurs, cette période est marquée par une application forcée du droit privé britannique, comme semblent le montrer certaines pétitions et témoignages d’époque[38]. Un autre courant historique relevait au contraire le maintien des règles du droit civil français dans la pratique[39]. Récemment, les travaux de Donald Fyson et Jean-Philippe Garneau, notamment, ont conclu à la mise en place d’un système hybride[40], même si la perception positiviste, au regard des textes officiels essentiellement, supporte davantage l’hypothèse d’un passage au droit privé britannique durant la période 1764-1774[41].

Dans la perspective historico-juridique, l’arbitrage, dont André Morel avait relevé l’utilisation, permet de régler des différends hors du cadre judiciaire, sur une autre base juridique, en faisant notamment appel aux notaires. Le recours à l’arbitrage notarié constitue alors une pratique juridique permettant semble-t-il la mise en place du nouveau système juridique. Concrètement, l’administration anglaise garde sa confiance dans la profession notariale et comprendra rapidement que ces juristes peuvent servir de point d’ancrage à une nouvelle tradition juridique en formation, plus efficacement que des juristes formés exclusivement à la common law. Les juridictions britanniques et les administrateurs n’hésitent alors pas à faire participer ces derniers à des activités judiciaires ou parajudiciaires, telles que les convocations d’assemblées de parents ou l’établissement de terrier, afin d’affermir la propriété foncière. Ces notaires obtiennent généralement tous une nouvelle commission au moment de la Conquête[42]. Par le biais de la procédure arbitrale, héritage commun aux deux ensembles normatifs, les notaires vont assurer en pratique un maintien de la tradition juridique française, avant de participer à la formation d’un droit original, formé de l’amalgame des traditions civilistes et de common law. Il faut toutefois souligner que le recours au terme « arbitrage » pour cette période ne correspond pas aux canons de la terminologie moderne[43], les distinctions entre médiation, arbitrage, conciliation et expertise étant largement caduques pour ce contexte[44].

Si le passage au régime civil avait pu laisser supposer que les notaires allaient devoir s’adapter à la forme britannique du notaire public, il n’en est rien et la forme française fut conservée. Même nommés par le pouvoir britannique sous la forme anglaise, ils ont assuré leurs fonctions selon la Coutume de Paris et en respectant ses formes. La fin de la période militaire et les premières années de la période civile britannique montrent une très forte augmentation du nombre d’actes d’arbitrage[45]. La pratique arbitrale au moment de la Conquête constitue la résonance d’une adaptation au nouvel environnement juridique. L’arbitrage devient un outil idoine pour une population sous un nouveau régime et pour un pouvoir pragmatique, pouvant tous tirer parti de la plasticité de la technique arbitrale.

Deux niveaux de lecture peuvent expliquer le recours aux modes de prévention et règlement des différends par les notaires : à travers l’arbitrage, les notaires exploitent un outil existant dans des formes similaires dans les systèmes français (IA) et anglais (IB). Ceci permet un maintien de la tradition juridique française dans une période où une certaine ambiguïté existe au regard du droit applicable (II). De plus, l’intelligence des administrateurs et des juridictions britanniques permet une intégration forte de la pratique arbitrale au sein du processus judiciaire, menant ainsi à la conciliation des traditions et des systèmes juridiques différents (III).

I. Les différentes expressions de la lex arbitraria : Un pont entre les cultures juridiques

L’intérêt de la procédure arbitrale est d’autant plus fort qu’elle existe, dans des termes proches, au sein des deux traditions juridiques, civiliste et de common law. Dans cette perspective, l’arbitrage figure, à bien des égards, comme l’outil idéal permettant le passage d’un système juridique d’origine européenne relativement homogène à un véritable système juridique colonial mixte.

A. La tradition juridique arbitrale française

La pratique arbitrale est avérée depuis longtemps en France, où elle se répand surtout à partir du douzième siècle[46]. La réalité et le développement de la pratique sont largement étayés par des études portant aussi bien sur les pays du Sud, de droit écrit[47], que pour le Nord de la France, de tradition coutumière[48]. L’ordonnancement normatif législatif de l’ancien droit favorise le recours à cette pratique[49]. L’ordonnance d’avril 1667 fait ainsi référence brièvement à l’arbitrage[50]. Elle consacre en outre plusieurs articles aux experts[51]. En théorie, le rôle de l’expert est distingué de celui de l’arbitre, mais dans la pratique, les deux sont souvent confondus[52]. Dans le contexte de la Nouvelle-France, un règlement enregistré au Conseil souverain en 1667, mais peu appliqué, enjoint même le recours à l’arbitrage comme une condition préalable à certaines demandes en justice :

Qu’avant qu’aucune partie plaignante ou aucun demandeur habitant des côtes puisse se pourvoir en justice à Québec, par voie de procédure, il tentera la voie de la composition à l’amiable, en sommant sa partie par un voisin ou deux dignes de foi, de remettre ses intérêts à un ou plusieurs arbitres, ou à la décision du capitaine de quartier, en matière de peu au-dessous de quinze livres, de légère querelle, débats ou injures proférées[53].

Pour les auteurs de l’ancien droit français, l’arbitrage apparaît comme un mode particulièrement satisfaisant de résolution des conflits. Il prend place dans un cadre naturel et fait appel à la loi commune des hommes. Comme le souligne Gaspard de Réal :

Il est manifeste que, par le droit naturel, tous les différends entre des personnes indépendantes doivent être soumis à des arbitres. [...] Le jugement de l’arbitre, dans l’état de liberté naturelle, doit être une Loi souveraine pour les deux parties ; car cet état ne connoît ni les appels, ni les procédures, ni les autres formes que les Sociétés civiles ont introduites[54].

C’est notamment Jean Domat[55], un penseur fidèle à la tradition jusnaturaliste, qui développe ce thème d’un point de vue théorique avec le plus d’ampleur. Il se trouve alors cité dans les différents Dictionnaires et Recueils juridiques accessibles en Nouvelle-France[56]. L’arbitrage, garantissant un faible coût de résolution du différend et une certaine célérité, représente une voie procédurale avantageuse comparée à celle de la justice étatique.

Ainsi Bouchel[57], Jousse, Couchot ou Henrys se font les laudateurs de la pratique arbitrale. Le second soutient notamment qu’ « on peut compromettre en général de toutes choses qui peuvent être le sujet d’un procès »[58], alors que pour Couchot, « [t]ous ceux qui sont en état de procéder de leur chef pardevant les Juges ordinaires, ont la liberté de se soumettre à l’arbitrage, et on compromet sur toutes sortes d’affaires, pourvu que le Roi et le public n’y ayent aucun intérêt »[59]. Les possibilités de recourir à l’arbitrage paraissent donc très étendues et Claude Henrys n’hésite pas à proclamer que « les arbitrages sont une des plus belles parties de la fonction des avocats »[60]. La confidentialité, l’absence de publicité, la rapidité, la souplesse et l’économie sont des arguments de poids en faveur de cet outil transactionnel. Ce sont les mêmes atouts qui font de la pratique arbitrale une clé de la procédure en common law, tant au Royaume-Uni qu’en Amérique du Nord. Comme dans le droit français, ce sont les domaines du droit commercial[61] et des affaires de famille[62] qui font le plus l’objet d’arbitrages.

B. La tradition juridique arbitrale anglo-saxonne

La pratique arbitrale se développe très tôt dans les moeurs juridiques anglaises[63]. Durant le Haut Moyen-Âge anglais, le processus de conciliation s’est largement développé et avait pour but davantage de réconcilier que de juger. L’institution médiévale du « loveday » — opposée à celle des « lawdays »[64] — est ainsi apparue. Dès cette époque, comme le souligne Douglas Hurt Yarn, apparaissent des cas d’arbitrage prolongeant des causes pendantes, les solliciteurs ayant parfois introduit le litige afin d’obliger les autres parties à l’arbitrage, de renforcer leur position dans celui-ci ou simplement de mettre un terme au conflit[65]. Après cette période, c’est dans le monde des marchands que l’arbitrage se développe de la manière la plus flagrante[66]. Fondée sur la bonne foi contractuelle, la lex mercatoria se trouvait naturellement ouverte à la résolution amiable des différends. On en trouve trace dans la pratique britannique dès le treizième siècle[67] et elle se situe au coeur de la résolution des conflits commerciaux en common law[68]. Exercée en marge du système judiciaire institutionnel étatique, la résolution amiable des différends s’exprime en premier lieu dans les cours des foires — dites des « pieds poudrés » (piepowder)[69] — car les marchands avaient encore la poussière des champs sur leurs pieds lors du prononcé de la sentence. Au sein de ces juridictions, l’arbitrage s’impose comme un outil indispensable, car rapide et relativement souple formellement. En 1353, les lois concernant les produits de base (notamment le Statute of Staples) peuvent être considérées comme une reconnaissance législative de l’arbitrage dans ce contexte[70]. À cette époque, marchands et juridictions trouvèrent leur intérêt dans l’arbitrage. Pour les premiers, la souplesse et la rapidité de la procédure sont source d’économies. Pour les secondes, l’arbitrage évite un engorgement et complète judicieusement le processus judiciaire[71]. Dès le Moyen-Âge, on trouve, outre les arbitrages extrajudiciaires, des arbitrages « juridictionnels »[72], c’est-à-dire intervenant lors d’un litige pendant devant une cour de justice[73], comme c’est le cas dans le droit français et dans le contexte de la Conquête. Dans cette pratique, le compromis a d’abord pris la forme d’un acte authentique (deed), soit un document scellé. Celui-ci comporte l’obligation de se soumettre à l’arbitrage et d’exécuter la sentence, car une entente orale à ce sujet n’est pas reconnue par les cours royales. En cas d’inexécution du document, les recours sont limités. La contestation initiale peut toujours être tranchée par une cour de justice, ce qui rend difficile la preuve d’un préjudice tangible pour la partie qui souhaitait procéder devant des arbitres. Avec le temps, les juristes demandent plutôt à chaque partie de remettre à l’autre une obligation conditionnelle de payer une somme fixe, qui est constatée dans un acte authentique (conditioned bond)[74].

Au dix-septième siècle, les juridictions continuent de renvoyer à l’arbitrage les contestations portées devant elles, à la demande des parties. Comme le souligne Stewart Kyd, cette procédure se trouve essentiellement employée dans les litiges commerciaux, en raison de la complexité des questions traitées, particulièrement pour l’apurement des comptes :

[W]hen mercantile transactions came to be frequently the subject of discussion in the courts, it was soon found that a judge and a jury were very unfit to unravel a long and intricate account, and did therefore became a practice, in cases of that kind, and others which seemed to be proper for the same tribunal, to refer the matters, by consent of the parties, under a rule of nisi prius, which was afterwards made a rule of that court out of which the record proceeded, and performance of the award was enforced by process of contempt[75].

De manière générale, la pratique en matière d’arbitrage en common law est suffisante pour que plusieurs auteurs, dont Kyd, John March[76] et l’auteur de l’Arbitrium Redivivum, consacrent des traités à la matière. On trouve en effet de nombreuses causes, tant commerciales que civiles, soumises à l’arbitrage, tant devant les cours londoniennes que lors des assises régionales. Ainsi, comme le souligne l’auteur du Arbitrium Redivivium, « [a]rbitrament is much esteemed and greatly favoured in our common law ... »[77]. Dès les années 1650, la Cour des plaidoyers communs renvoie à l’occasion des parties vers l’arbitrage en rendant une ordonnance (rule of court), parfois en usant envers les plus récalcitrants de l’emprisonnement, lorsqu’ils refusent de se soumettre à celle-ci ou d’exécuter la sentence[78]. Hors des litiges soumis aux juridictions, il semble que les justiciables aient favorisé la pratique arbitrale en amont de tout contentieux, dans des out-of-court arbitration. De nombreux actes témoignent, au dix-septième siècle, de la volonté des parties de souscrire à des obligations (bonds) prévoyant une peine pour la partie qui refusera le recours à l’arbitrage et ses résultats[79], dans la même logique que l’ancien droit français. Henry Horwitz et James Oldham rapportent par exemple l’acte entre Thomas Tookie et Thomas Atwood en 1697, deux marchands londoniens qui acceptent de soumettre tout différend à l’arbitrage, posant comme peine la somme de cinq cents livres afin d’exécuter « the award, order, arbitrament, final end and determination » formés par deux autres citoyens londoniens[80].

Lord Mansfield et John Locke[81] vont contribuer à la consécration statutaire de la pratique arbitrale à travers l’Arbitration Act[82] de 1698. Selon les termes de ce texte, les parties peuvent stipuler dans leur compromis que celui-ci sera entériné par le tribunal, si l’une d’elles produit une déclaration sous serment souscrite par l’un des témoins à l’acte (affidavit). Le renvoi à l’arbitrage est alors ordonné par la Cour (rule of court). En cas de refus d’exécuter la sentence, la partie en défaut peut être condamnée pour outrage au tribunal et emprisonnée, sauf si la décision a été obtenue par corruption ou par des méthodes indues[83]. Si la loi anglaise sur l’arbitrage a pour but de promouvoir le commerce, son champ d’application apparaît beaucoup plus vaste. En effet, il englobe tous les « Merchants and Traders, or others, concerning Matters of Account or Trade, or other Matters »[84], à condition toutefois qu’il s’agisse d’un recours fondé sur un droit personnel, par opposition à la revendication d’un bien réel (real estate). À cette époque, on trouve la même plasticité terminologique en anglais, où nous trouvons les termes arbitrament ou award[85], qu’en français, avec les termes suivants : sentences arbitrales, arbitrage, conciliation, résolution, etc. La pratique ne distingue pas de manière très rigoureuse le recours à l’un ou l’autre terme[86]. Matthew Bacon, un juriste ayant largement contribué, par son Compleat Arbitrator, à l’affirmation de la pratique au dix-huitième siècle, semble noter un développement de l’arbitrage dans le cadre des litiges soumis aux tribunaux à partir de l’Arbitration Act[87]. Blackstone, quant à lui, rend compte de ce phénomène dans un contexte moins restreint :

Arbitration is where the parties, injuring and injured, submit all matters in dispute, concerning any personal chattels or personal wrong, to the judgment of two or more arbitrators; who are to decide the controversy: and if they do not agree, it is usual to add, that another person be called in as umpire, (imperator) to whose sole judgment it is then referred: or frequently there is only one arbitrator originally appointed. This decision, in any of these cases, is called an award[88].

Comme dans le contexte français[89], les juges ne font pas preuve d’hostilité à l’égard de cette procédure, à l’image de Lord Mansfield qui use largement de cette technique dans l’exercice quotidien de la justice[90]. La pratique se présente alors comme une solution souple nécessitant peu d’intervenants. C’est également une solution apte à terminer le différend, distinguant les references et les arbitrations. Les premières consistent en un renvoi, lorsqu’une juridiction est saisie, à un mode moins formaliste de règlement des différends, avant le procès. Les secondes consistent en la saisie, par les parties elles-mêmes, en dehors d’un contentieux, de tierces personnes aptes à trancher le différend naissant, la loi de 1698 autorisant l’homologation du compromis par la cour. En ce qui concerne les arbitres, comme en Nouvelle-France, ils se répartissent en trois catégories : les notables locaux, les voisins et les experts[91]. À cet égard, comme en France, un grand nombre d’arbitrages semble destiné à évaluer ou délimiter des biens, sans qu’une véritable question juridique soit tranchée. Dans les deux systèmes de droit, on trouve les mêmes caractéristiques de la pratique arbitrale : un volontarisme des parties, la confiance, l’existence de l’arbitrage volontaire, soit prévu par clause au contrat, soit décidé postérieurement à un différend, ainsi que l’arbitrage faisant suite à une procédure judiciaire. Deux arbitres — parfois un tiers arbitre — étant juristes, notables proches ou voisins ont le pouvoir de trancher le différend. Dans les deux systèmes, une sentence arbitrale met fin en principe à celui-ci, une clause prévoyant généralement que si l’une des parties conteste la décision devant la cour, elle perdra la somme d’argent généralement mis en gage au moment de la signature du compromis ou sera redevable de la peine pécuniaire prévue dans le contrat. La logique transsystémique de cette pratique est donc relativement forte et cohérente, notamment avec l’usage commercial qu’il en est fait en Europe. Ainsi, en citant James Oldham, si « [a]rbitration is, of course, as old as the hills »[92], on peut penser de même que cette tradition juridique se trouvait autant adaptée au contexte colonial qu’au contexte européen, les atouts de cette pratique se trouvant même amplifiés dans les colonies.

En Amérique du Nord, l’arbitrage figure en première ligne des modes non juridictionnels de résolution des différends, sans se cantonner aux questions commerciales. Tout comme en Europe, la sphère du droit privé s’ouvre en effet de plus en plus à cette pratique au dix-septième et surtout au dix-huitième siècle. Les études sur la pratique arbitrale avant et après la Révolution américaine sont nombreuses et fouillées. Elles apportent un éclairage important sur l’utilité de l’amiable composition dans le contexte colonial bien spécifique de cette période : la pratique arbitrale au Connecticut[93], au New Jersey[94], dans l’État de New York[95], en Pennsylvanie[96], au Massachusetts[97] ou dans le New Hampshire[98] a été analysée, laissant apparaitre les particularismes coloniaux de cet outil[99].

Dès les années 1640, des pratiques arbitrales sont couramment attestées dans le Rhode Island, le Connecticut, la Nouvelle-Angleterre, le New Hampshire et en Virginie[100]. Lorsque la Nouvelle-Amsterdam est devenue anglaise, la Cour de New York n’a fait que perpétuer une pratique antérieure, présentée comme la continuité d’une tradition hollandaise incitant les juges à renvoyer les causes complexes à l’arbitrage[101]. On retrouve, dans ce contexte, la pratique des references et des arbitrations sous l’administration hollandaise, puis sous l’administration britannique[102]. Ainsi, dans l’État de New York, un fort pragmatisme préside à l’incorporation des pratiques hollandaises dans les nouveaux standards britanniques, qui annoncent l’attitude des administrateurs britanniques dans la province de Québec[103]. Dans l’évolution de la pratique new-yorkaise, le recours à l’arbitrage est fréquent, tant à l’initiative des juridictions que par le biais de clauses arbitrales. Une certaine pression sociale semble même se faire jour à partir des années 1730, afin de régler au plus vite les litiges commerciaux. Les juristes jouent alors un rôle accru dans la résolution de ces litiges[104]. La pratique du renvoi (reference) est même actée dans l’ordonnancement juridique de la Supreme Court of Judicature par An Act for the better Determination of personal Actions depending upon Accounts[105]. On peut souligner que, selon Eben Moglen, les affaires soumises à l’arbitrage de 1758 à 1762 sont traitées en moins de quatre semaines, ce qui représente généralement un peu moins de la moitié du temps requis pour qu’un jury se prononce[106].

Lorsque la pratique arbitrale se trouve être totalement dans les mains des colons d’origine britannique, elle semble se développer en conservant un fort héritage anglo-saxon. Toutefois, la souplesse et l’adéquation sociale du phénomène arbitral semblent faire apparaître des caractéristiques qui transcendent tant l’espace que le temps. Comme le soulignait Zephania Swift, juriste du Connecticut, l’arbitrage consiste dans « an amicable and neighbourly mode of settling personal controversies »[107] et se trouve donc en phase avec toute société qui connaît ce type de différend, révélant les mêmes avantages :

[Arbitrators] are not tied down to the same strictness, formality and precision as courts of law. While they have greater latitude in the mode of proceeding than courts of law, they have ampler powers to do compleat and perfect justice between the parties in the decision of the matters of dispute[108].

La liberté semble là encore un point essentiel dans le recours à l’arbitrage. L’arbitrage apparaît plus régulièrement dans les dernières décennies du dix-septième siècle. Ainsi, au Connecticut, les actes d’arbitrage mentionnés dans les pétitions soumises à la General Assembly dans le cadre de procédures judiciaires concernent tous des résidents de la même ville ou des membres d’une même famille[109]. C’est alors un compromis arbitral, oral ou écrit, qui initie la procédure et qui détermine la nature du différend, ainsi que les limites du pouvoir des arbitres — amis, familles ou notables — chargés de trancher le différend. La difficulté de rendre les accords oraux effectifs engageait le plus souvent les parties à fonder l’arbitrage sur des actes authentiques (deeds). Comme dans le contexte anglais ou français, possédant certes tous ses aspects pratiques, la sentence arbitrale ne possède pas de force exécutoire. Les arbitres n’ont pas les pouvoirs des tribunaux et les parties ne peuvent faire exécuter la sentence directement, ce qui distingue la sentence d’un jugement. L’aspect consensuel prime donc. Pour pallier cette réalité, les parties, conformément à la pratique anglaise[110], prirent l’habitude de souscrire entre eux une obligation sous forme d’acte authentique, exigible uniquement en cas d’inexécution du compromis ou de la sentence, comme ce sera le cas dans la pratique française et canadienne. Cette obligation est juridiquement indépendante du compromis et demeure en vigueur même si l’arbitrage n’a pas lieu.

Les deeds deviennent la règle un siècle plus tard dans le Connecticut ainsi qu’en Angleterre[111], en réponse à une évolution de la société où la confiance est plus difficilement accordée à une population en constant mouvement et en évolution permanente. Cette pratique des obligations conditionnelles (conditioned bonds) se retrouve également dans la pratique coloniale au Maryland, comme le montre la sentence arbitrale Herman v. Overzee[112] en janvier 1660, ou celle de Herman v. Colclough[113].

Au Maryland, on trouve le même type d’évolution. Les volumes des archives retracent un usage assez large de l’arbitrage au sein des différentes institutions, Provincial Court ou General Assembly[114]. On trouve dans ces fonds par exemple une obligation datée de 1657 entre Samuel Tilghman of Racliffe, Edward Packer et Henry Parnel, qui stipule le renvoi à l’arbitrage en cas de différend concernant l’achat d’une plantation :

The Condiction of this Obligation is such, that if the above named Samuel Tilghman does stand to the Judgement & award of Mr Thomas Gerard & Mr Henry Meese mutually chosen by the abovesed parties, to end & conclude all differences happening or being, betweene the abovesed parties, as Concerning the Plantation lately bought of Walter Beane, & now in the possession of the parties abovesayd that then this Obligation to bee voyd, & of none effect, or ells to stand in full force & vertue[115].

On trouve dans ce compromis la technique classique des tiers arbitres[116], comme dans la pratique française et celle de la Nouvelle-France[117], ainsi que la clause pénale, obligation indépendante imposée à la partie qui n’accepterait pas le recours à l’arbitrage[118]. La sentence arbitrale (arbitraters award) qui en découle est largement similaire[119] à celle que nous retrouverons dans la pratique de la Nouvelle-France.

Dans son étude, Bruce H. Mann souligne plusieurs traits de la pratique arbitrale coloniale anglaise qui se retrouveront dans la pratique de la province de Québec. Il lie fortement la pratique coloniale anglaise au caractère communautaire de la colonie. Lorsque celle-ci est composée essentiellement de cultivateurs, provenant d’une même origine, d’un groupe social et religieux préconstitué, il relève une amiable composition peu contraignante et peu formaliste. La force exécutoire réside essentiellement dans la difficulté, pour un membre de la communauté, de poursuivre ses relations avec celle-ci s’il ne suit pas la sentence arbitrale[120].

Ainsi, les lignes fortes de la pratique arbitrale, tant en common law qu’en ancien droit français, tant en Europe qu’en Amérique, sont communes. La procédure pose en définitive peu de difficultés juridiques. Elle repose, comme de nos jours, sur les fondements de la confiance et de la bonne foi, instrument avant tout des parties, pour « le meilleur et pour le pire ». Comme le soulignait Stewart Kyd :

Every one whom the law supposes capable of judging, whatever may be his character for integrity or wisdom, may be an arbitrator or umpire; because he is appointed by the choice of the parties themselves, and it is their folly to choose an improper person; but a person cannot be an arbitrator, who, by nature or accident, has not discretion; as one of non-sane memory, or one who is deaf and dumb, because being deprived of the use of those senses, which are more peculiarly the medium through which knowledge is conveyed to the mind, he cannot be supposed capable of judging[121].

Cette souplesse et ce consensualisme expliquent en partie pourquoi l’arbitrage reste un outil crucial lors de la période de la Conquête, les acteurs et les normes subsistant malgré le changement de pouvoir politique et l’emprise militaire.

II. Permanence des sources de droit et des acteurs après la Conquête

Les notaires Panet, Fouchet ou Sanguinet[122] sont emblématiques de l’ascension sociale de certains notaires après la Conquête, notamment par le cumul des charges de notaire et d’avocat introduit par les Anglais en 1765. Une fois la puissance britannique installée, une évolution au sein de ce groupe en formation se fait jour. Logiquement, des notaires d’origine britannique font leur apparition — en faible nombre dans un premier temps — mais de manière suffisamment significative pour marquer une nouvelle pratique juridique et de nouvelles relations. John Burke fut le premier notaire commissionné à Montréal par Thomas Gage en 1762[123]. Edward William Gray et Richard McCarthy lui firent suite, mais ils ne prirent qu’une faible place au sein de la communauté notariale[124]. Après la Conquête, les proportions entre les notaires nés en France et les notaires issus de la colonie ne sont pas globalement modifiées par rapport au régime français. Ainsi, de nombreux notaires commissionnés après l’arrivée des Britanniques sont encore d’origine française, comme c’est le cas de Mathurin Bouvet, François le Guay ou Valentin Jautard[125]. Concernant la formation, les exigences sont faibles, elle se fait essentiellement au coeur de la pratique.

Si leurs formations ne constituent pas — a priori — leur force, leur connaissance du milieu et, in fine, du droit français va constituer leur sésame afin de rendre leur fonction indispensable. Ils parviennent ainsi assez rapidement à s’implanter comme relais entre la population et l’administration britannique. Outre les notaires Panet qui ont régné à Montréal, mais surtout à Québec, sur les postes officiels après ou concomitamment à l’exercice du notariat, on remarque la famille Delisle à Montréal qui, après la Conquête, a su s’installer solidement au sein des emplois publics[126]. On peut mettre en exergue le lien de confiance et d’amitié qui lient certains des praticiens de cette époque, comme Pierre Panet de Méru et Pierre Mézière : ils arbitrent ensemble, ils plaident l’un contre l’autre et font appel à l’autre lorsqu’ils ne peuvent instrumenter eux-mêmes.

La petite communauté notariale est resserrée après la Conquête et certains — Panet et Mézière à Montréal ou Saillant et Louet à Québec — instrumentent largement en commun, renvoyant à leur confrère un client lorsqu’ils ne peuvent le défendre comme avocat dans une cause. Ils font figure, sous l’impulsion des juridictions britanniques, d’arbitres joints dans des causes qui leur sont renvoyées par les juridictions britanniques[127].

En s’adaptant rapidement au régime anglais, ces individus — comme les notaires Panet[128] — poursuivent tous les objectifs d’une carrière personnelle, mais participent également, par leur pratique quotidienne, à la sauvegarde de la tradition juridique des populations francophones et à celle du patrimoine que représente la Coutume de Paris. Ils vont prendre, avec d’autres, une grande part dans le développement de l’arbitrage notarié sous le régime britannique. Les relations entre notaires jouent alors un rôle d’importance dans la défense des droits des Canadiens français. Panet, Sanguinet et Mézière furent parmi ceux qui se mirent en avant dans les agitations, pétitions et manifestes qui émaillèrent la période de l’adoption de l’Acte de Québec[129]. C’est un autre trait marquant des notaires-avocats de cette période. Ils n’hésitent pas, à l’instar de leurs collègues français des dix-huitième et dix-neuvième siècles, à s’engager dans le débat politique[130]. Malgré cela, les notaires urbains[131] semblent jouir globalement de la confiance des négociants anglais fraichement installés[132].

Analysant les sources du droit appliqué dans les actes notariés de cette période, il est manifeste que les notaires appliquent la Coutume de Paris sans tenir compte des évolutions juridiques et politiques. Si on trouve, à partir des années 1771-1772 environ, des actes rédigés en anglais par des notaires francophones[133], il n’y a pas ou très peu d’actes fondés sur le droit privé anglais. Les parties anglophones à l’acte sont rares, même s’il est possible de trouver des pièces où les deux parties le sont[134]. Leur nombre semble suivre l’installation des colons d’origine anglaise dans la colonie[135].

Ainsi, la Coutume de Paris continue de s’appliquer, en contravention avec l’esprit — si ce n’est la lettre — de la Proclamation royale, mais en parfaite conformité avec la pratique de la Cour des plaidoyers communs. Le 30 juillet 1768, Pierre Panet et Mézière, dans le cadre d’un arbitrage concernant le partage d’une succession, écrivent :

[À] l’égard des biens nobles dépendant de la succession de ladite feue Dame Louise Boucher, nous disons de notre opinion que conformément à la coutume suivie en ce païs et les sentences des meilleurs commentateurs, les enfants mâles de Mesdames Demuy, De Varennes, De Niverville et Sabrevois, venant de leurs chefs et non par représentation de leur mère à la succession de ladite feu Dame Boucher, envers leurs cousins germains, et quoiqu’issus de mâles, ils doivent partager avec eux dans lesdits biens meubles, dans lequel partage ne devant pas être compris les filles issues de Mme Boucher épouse de M le Gardeur parce qu’elles sont dans le cas de la prohibition portées par la coutume. Fait à Montréal le 30 juillet 1768[136].

Cet exemple ne serait pas suffisant pour conclure à une permanence du droit français, mais en suivant la pratique notariale, nous constatons — à la suite des travaux de certains historiens[137] — un recours permanent à l’ancien droit hexagonal. Durant toute cette période, figurent à l’envi des actes de mariage faisant explicitement référence à la Coutume de Paris et au douaire coutumier. Leur rôle est particulièrement marquant dans le cadre du maintien de la pratique arbitrale, mais également dans l’accomplissement d’actes juridiques de la vie quotidienne[138].

Les actes de droit privé instrumentés restent fondés sur le droit français. Lorsque Sanguinet instrumente une procuration qu’établit Jean-Claude Panet en octobre 1765, au profit de son épouse Marie-Louise Barolet, il rédige celle-ci conformément à la Coutume de Paris[139] et à la pratique de la Nouvelle-France. Il était alors permis au mari de confier, par procuration, la gestion de la communauté de biens à sa femme, qui recouvrait alors l’exercice de sa capacité juridique pour un temps déterminé[140]. Le contrat de mariage instrumenté par Pierre Panet de Méru le 8 avril 1769 s’avère encore plus significatif du maintien patent du droit français, en raison des parties et des représentants à l’acte. Sont alors présents à l’acte John Fraser, juge de la Cour des plaidoyers communs, et Daniel Robertson, juge de paix. La présence de ces notables britanniques s’explique par le fait que le père du futur marié, Charles-François Tarieu de Lanaudière, est à la tête d’une famille de notables du régime français qui entretenait de fort bonnes relations avec le nouveau pouvoir[141]. Présents au contrat de mariage du fils Charles-Louis, ces représentants de l’administration britannique ne s’offusquèrent pas de signer un acte instrumenté en 1769 par Pierre Panet dans les termes suivants :

Seront les futurs époux mis de commun en tous biens meubles et conquêts et immeubles suivant la coutume anciennement et jusqu’icy suivie en ce païs, sous laquelle leur future communauté sera régie et gouvernée, renonçant expressément à toutes autres loix et coutumes contraires[142].

Ainsi, sous le regard et la signature d’administrateurs britanniques, une clause prévoit en 1769 d’échapper expressément au droit britannique au profit de l’application de la Coutume de Paris. Cet acte est un argument de poids contre l’idée de résistance passive, et étaye au contraire la bienveillance des autorités locales anglaises au maintien des règles juridiques d’origine française dans les rapports entre les nouveaux sujets francophones de Sa Majesté[143]. Dans un contrat de mariage du 10 octobre 1772, le notaire Leguay indique que « lesdits futurs époux, unis et communs en tout bien meuble, conquêts et immeubles suivant [...] la Coutume de Paris anciennement suivie en ce païs »[144]. On retrouve encore, en novembre 1774, une formule similaire, dans un acte de mariage instrumenté par le notaire de Boucherville, François Racicot :

Pour cette coutume seront les dits futurs époux [mis] en commun en tous biens conquêts & immeubles qu’ils feront et acquéreront pendant et constant le dit futur mariage suivis précédemment dans la province de Québec au désir delaquelle leur communauté sera régie et gouvernée encore qu’il fasse leurs demeures ou des acquisitions en paÿs deloix et coutume à ce contraire aux quels ils ont tous présentement dérogé et renoncé sur ce regard[145].

Constituant un douaire coutumier au profit de l’épouse, le notaire Racicot et les parties se conforment en tout point à la tradition juridique française et à la Coutume de Paris[146]. Ces contrats sont dans la droite ligne de la pratique française et diffèrent peu des actes postérieurs à l’Acte de Québec[147]. Ainsi, seule l’absence de la clause excluant expressément le recours à d’autres coutumes ou lois témoigne du passage de l’Acte de Québec dans l’ordonnancement normatif et dans la pratique du notariat de la province. La formulation demeure quasiment la même par la suite[148] et est insérée dans les actes de mariage préremplis, utilisés par le notaire Foucher à la fin des années 1770. Enfin, les contrats de mariage ne sont pas les seuls à conserver l’ancien droit français durant la période de 1760 à 1774. Des contrats de concession de terres[149] ou des requêtes demandant la réunion d’assemblées de parents perpétuent la pratique juridique française[150].

III. La juridictionnalisation de l’arbitrage : La conciliation des systèmes et des droits dans la province de Québec

La pratique arbitrale est utilisée dès l’instauration du régime militaire, ayant l’avantage de la souplesse et existant dans la pratique tant de la common law que du droit français, connu des capitaines de milice[151]. On retrouve ainsi des actes d’arbitrage initiés par ces derniers[152], par les cours de justice[153] ou par les gouverneurs militaires[154]. Dès cette époque, la distinction entre règlement juridictionnel et arbitrage s’avère difficile[155]. La participation des juridictions mises en place par le pouvoir anglais se poursuit au moment de la mise en place du régime civil. Paradoxalement, l’entrée en vigueur de la Proclamation royale de 1763 et la mise en place d’un nouveau système judiciaire en 1764 introduisent une période d’incertitude sur la norme à appliquer qui n’a pratiquement, comme nous venons de le voir, aucune conséquence visible dans les actes notariés. La pratique de l’arbitrage notarié s’appuie alors largement sur le soutien et la permanence des notaires installés sous le régime français, comme Louet ou les notaires Panet, et le relais des juridictions. Cette permanence est somme toute logique. La plupart des juges durant cette période ne semblent pas bénéficier d’une formation en droit français, et il doit leur paraître assez naturel de renvoyer les débats sur le fondement de la Coutume de Paris aux notaires formés à son emploi.

A. Le notariat, « amicus curiae » des juridictions britanniques

L’enseignement essentiel au vu des prémices de cette recherche réside dans l’évolution des actes arbitrés par des notaires, une évolution qui suit assez fidèlement celle des actes trouvant leurs initiatives devant une juridiction britannique. Ainsi, en croisant les renvois à l’arbitrage des fonds de la Cour des plaidoyers communs aux actes faisant référence à cette procédure dans les fonds notariés, il est patent que ce sont les juridictions qui soutiennent en partie le recours à l’arbitrage, notamment jusqu’en 1770. On constate de même un recours à des notaires référents (Louet à Québec) ou à des binômes de notaires (Panet de Méru et Mézière ou parfois Foucher ainsi que Saillant et Jean-Claude Panet à Québec). Toutefois, le recours au notaire n’est pas lié de manière adamantine à l’impulsion des juridictions britanniques, ce qui laisse à penser que cette position clé des notaires est également reconnue par la population. Celle-ci ne rejette donc pas ces acteurs du fait de leur implication dans les procédures extrajudiciaires des juridictions de la nouvelle puissance coloniale, le pragmatisme semblant régner de part et d’autre. Sans perdre la reconnaissance de leurs concitoyens, les notaires agissent de moins en moins comme arbitres, alors qu’ils instrumentent toujours de nombreux arbitrages volontaires ou juridictionnels après 1777. La situation politique et juridique stabilisée, le coût d’un arbitre de profession notariale dépasse visiblement le gain juridique qu’il peut représenter, les parties se contentant de faire instrumenter l’acte tranchant le différend.

Contrairement à la résistance passive évoquée par l’école historique de Montréal, il faut constater un pragmatisme actif, de part et d’autre, les juridictions se déchargeant d’un contentieux difficile et source de conflits avec les populations au profit des notaires. Ceux-ci présentent le triple avantage de la connaissance juridique, d’une certaine fidélité au nouveau pouvoir à qui ils doivent leurs nouvelles commissions, ainsi que d’une proximité et d’une reconnaissance par la population. Ils participent donc à la préservation du droit français tout en consolidant leurs positions personnelles et collectives, jusqu’à ce que l’Acte de Québec vienne consacrer sa préservation. Le développement économique les oriente ensuite soit vers la fonction d’avocat à partir de 1785, soit vers les grands greffes liés aux activités économiques des grands marchands britanniques. Cette conjonction entre praticiens, populations et juridictions britanniques peut être confirmée par les écrits des administrateurs britanniques de la colonie, et par l’attitude de certains juristes londoniens qui vont favoriser la conciliation des systèmes, plutôt que l’affrontement.

Ainsi, si la Proclamation royale du 7 octobre 1763 permet aux gouverneurs d’établir des tribunaux afin d’« entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises »[156], l’idée de la survivance du droit français en matière de droit privé est immédiatement présente dans l’esprit des administrateurs. Le gouverneur Murray affirme ainsi que la saisie de la Cour des plaidoyers communs[157] doit être réservée aux seuls Canadiens, c’est-à-dire aux nouveaux sujets de Sa Majesté britannique[158]. Il précise que cette juridiction a été établie dans l’attente que ces derniers se familiarisent suffisamment « avec nos lois et nos méthodes concernant l’administration de la justice dans nos cours »[159]. Les juges de la Cour des plaidoyers communs doivent d’ailleurs, selon les termes de l’ordonnance, « décider suivant l’équité en tenant compte cependant des lois d’Angleterre en autant que les circonstances et l’état actuel des choses le permettront »[160]. L’équité est alors le paravent derrière lequel se cache le droit français. Selon William Hey, les juges de cette cour admettent ainsi « les lois du Canada dans les procès entre Canadiens, même si la cause de l’action a été mue depuis septembre 1764 »[161]. Francis Masères stigmatise quant à lui l’incertitude dangereuse qui règne dans le droit durant cette période : « L’incertitude qui règne au sujet des lois et les doutes que l’on entretient au sujet de la légalité du maintien des anciennes lois et coutumes en usage au temps du gouvernement français, constituent le premier et l’un des principaux embarras »[162]. Dans les fonds des notaires Panet, les matières soumises à l’arbitrage portent sur l’ensemble des activités juridiques de l’époque : successions, comptes de tutelle, servitudes, obligations personnelles et commerciales[163]. Certaines affaires mettent en jeu la confusion des fonctions de notaire et d’avocat, quelques troubles se faisant jour dans la pratique, comme dans l’affaire opposant Jean-Claude Panet et Guillaume Roy[164]. Dépassant les luttes picrocholines de ces deux protagonistes, on peut remarquer que les relations entre les notaires de Québec sont fortes, Guillemin, Saillant et Panet entretenant visiblement des relations étroites et de confiance. La permanence des cadres juridiques permet au nouveau régime de s’installer sans heurts majeurs. En effet, comme cela pouvait être le cas sous le régime français[165], ce sont souvent les juridictions civiles britanniques qui nomment les arbitres[166], et non pas les parties. De même, le type de questions abordées dans les compromis ou dans les sentences ne diffère pas sensiblement de celles qui étaient examinées auparavant dans ce cadre.

Après la Conquête, le nombre d’actes notariés faisant référence à l’arbitrage connaît d’importantes fluctuations, sans doute en raison des changements de régimes juridiques[167]. Dans ce contexte, les notaires jouent des rôles différents lorsqu’une procédure d’arbitrage est amorcée, mais continuent d’agir comme arbitres. On peut alors analyser à la fois quantitativement et qualitativement ces données.

La participation des notaires aux activités des juridictions mises en place par le pouvoir anglais continue sous le gouvernement civil, jusqu’à la fin de la période étudiée. Comme par le passé, ils rédigent des compromis et des sentences. De 1740 à 1784, le nombre d’actes se rapportant à l’arbitrage connaît toutefois une évolution en dents de scie, comme le montre le graphique ci-après. De 1760 à 1784, 244 actes notariés se rapportent à l’arbitrage. De ce nombre, trente-deux sont initiés ou prennent place dans le cadre d’une procédure devant l’une des Cours des plaidoyers communs. Vingt autres arbitrages sont consécutifs à un passage devant les juges de paix, quatre le sont après une décision de la Cour des prérogatives et une affaire est le fait d’un administrateur militaire (un gouverneur de province non identifié). Ces volumes représentent, en pourcentage, treize pour cent des arbitrages notariés pour la Cour des plaidoyers communs, huit pour cent pour les juges de paix et moins de deux pour cent pour les sentences consécutives à un contentieux devant la Cour des prérogatives. Durant cette période, presque vingt-trois pour cent des décisions arbitrales prennent place dans le cadre d’une procédure contentieuse devant les juridictions anglaises ou sont amorcées par elles. Ce chiffre, significatif, montre que l’hypothèse de la résistance passive doit être fortement nuancée.

Nombre d'actes d'arbitrage notariés, 1740-1784

Si les arbitrages sont en augmentation après la mise en place du régime civil, c’est autant le fait des populations que du pouvoir judiciaire. Si, en 1765 et 1766, le nombre de décisions reste assez proche du maximum d’actes atteint durant la période française[168], l’année 1767 marque un pic avec vingt-et-un actes, confirmé en 1768 (vingt-six actes) et en 1769 (dix-neuf actes). De plus, le nombre d’actes par année ne redescend plus en dessous de la barre des quatre actes (pour les années 1775 et 1776), le minimum de la période anglaise rejoignant quasiment le maximum de la période française.

En 1767 et durant les années consécutives, on assiste à une explosion du nombre d’arbitrages enregistrés par les notaires de la province, alors qu’une participation importante des juridictions anglaises à la pratique arbitrale, en matière de droit privé, se confirme. Sur les vingt-et-une décisions arbitrales inventoriées, six décisions sont initiées par les juges de paix et cinq par la Cour des plaidoyers communs, le reste des actes étant des arbitrages extrajudiciaires souhaités uniquement par les parties. Soixante-huit pour cent des arbitrages réalisés cette année-là sont donc pris à l’initiative des juridictions établies par le pouvoir anglais. Pour l’année 1768, un tiers (trente-cinq pour cent) des affaires arbitrées, enregistrées dans les fonds notariés, consistent en des renvois faits par les juridictions anglaises, presque vingt-et-un pour cent des affaires arbitrées étant le fait des juges de paix.

Les décisions arbitrales participant à un contentieux et provenant des juges de paix portent sur des questions diverses. En 1767, nous recensons une réquisition de grains[169], une implantation de fossés à la limite de deux seigneuries[170], une vente d’une terre sans réunion d’un conseil de famille[171], un contrat de vente de terrain[172], un litige touchant une pension alimentaire[173] et, enfin, un problème d’entretien d’un cours d’eau[174]. Pour les années 1768 et 1769 sont concernées une reddition de compte de fourniture, une servitude de passage, une gestion de tutelle, une reddition de compte de succession, une dissolution de communauté et une coupe illégale de bois. Pour les décisions arbitrales faisant suite à des contentieux engagés devant la Cour des plaidoyers communs, celles-ci portent sur le paiement de l’établissement d’un terrier par le notaire Saillant[175], une dissolution de deux communautés[176], un contrat de concession de terre[177], l’évaluation d’un pouvoir octroyé à une épouse[178] et, enfin, une affaire relative à une succession et à une gestion de compte de tutelle[179]. Pour les années 1768 et 1769 sont concernés la gestion d’une communauté, une dette relative à la liquidation d’une succession, deux redditions de compte de communauté et un partage entre créanciers des biens découlant de la liquidation d’une communauté.

Les décisions relevant d’un contentieux provenant de la Cour des plaidoyers communs[180] montrent un monopole absolu, dans un premier temps, du notaire Louet. Celui-ci semble devenir le relais privilégié de la Cour de Québec, même si d’autres notaires sont appelés à jouer ce rôle par la suite. Les arbitrages extrajudiciaires touchent, quant à eux, les mêmes matières et font intervenir comme arbitres des notaires, mais aussi des notables ou des experts. Ces données laissent entrevoir une implication inédite pour la doctrine juridique des juridictions d’origine anglaise dans la pratique juridique au sein des populations francophones, mais montrent également qu’elles n’interviennent pas afin d’appliquer le droit anglais. Elles laissent plutôt les notables francophones décider du droit applicable. Une étude systématique permet d’affiner cette perspective et d’analyser les rapports exacts entre populations, juridictions et application de la norme durant cette période cruciale pour l’histoire juridique du futur Canada.

On retrouve cette participation des notaires à l’arbitrage initié par les juridictions coloniales tout au long de la période, avec toutefois une diminution du nombre de cas soumis par les tribunaux à partir de 1770. Pour les années 1770, 1771 et 1772, aucun arbitrage notarié n’est initié devant une juridiction. En 1773, deux affaires sur neuf proviennent de juridictions : il s’agit d’une donation dans le cadre d’une succession confiée à Panet de Méru et de l’estimation du fonctionnement d’un moulin confiée au notaire Jehanne. Les pourcentages d’actes instrumentés provenant de contentieux pendants devant les tribunaux reprennent dans les années suivantes : vingt-deux pour cent en 1773 et 1774, cinquante pour cent en 1775 et vingt pour cent en 1776. Cette activité reste toutefois erratique[181], même si la tendance semble aller vers une diminution de l’utilisation des arbitrages notariés comme extension du processus judiciaire. Le graphique ci-dessous fait ressortir ce phénomène.

L’incitation des cours britanniques à l’arbitrage en amont des décisions judiciaires ne doit pas étonner au regard de la pratique de common law à Londres, sous l’influence de Lord Mansfield[182]. Par ailleurs, cela rejoint certaines constatations faites pour le contexte colonial d’Amérique du Nord. Dans ce cadre, les arbitres ne sont pas soumis à la rigueur de la loi et aux formalités légales, mais sont toutefois strictement assujettis aux bornes posées par les parties et aux pouvoirs qu’elles leur ont conférés.

Pourcentage du nombre d'actes d'arbitrage notariés suite à un contentieux devant une juridiction britannique

B. L’arbitrage, une pratique ancrée dans la société locale

La pratique arbitrale reflète alors une grande continuité des sources du droit avec la période française, assurant notamment la permanence du droit français en matière d’affaires de famille. L’analyse des actes arbitrés par des notaires durant le régime britannique montre aussi une forte prépondérance de trois d’entre eux : Pierre Panet de Méru, Mézière et Aumasson de Courville. Ce dernier et Foucher — et à un moindre titre Louet — agissent également, à plusieurs reprises, comme arbitre unique. Durant la période étudiée, plusieurs notaires sont intervenus en tant qu’arbitre une seule et unique fois[183]. Un seul arbitre notaire d’origine britannique apparaît dans ce groupe d’actes : il s’agit du notaire Richard McCarty, arbitrant une question de succession en compagnie de Pierre Panet de Méru[184].

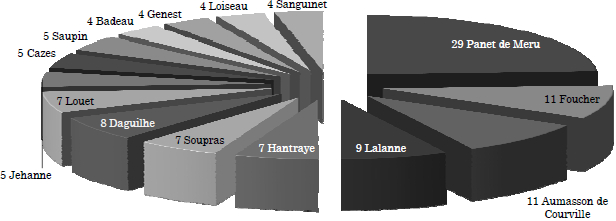

Le graphique ci-dessous représente, parmi toutes les affaires où un notaire a agi comme arbitre, la proportion attribuable à chacun d’entre eux.

Nombre d'actes arbitrés par chacun des notaires intervenant comme arbitres

On peut comparer cette répartition à la proportion d’actes instrumentés par des notaires, sans qu’ils soient forcément arbitres à l’acte. Logiquement, la répartition des actes instrumentés est plus vaste que celle des actes arbitrés par des notaires[185]. Les actes nés de la pratique locale, éloignée des grands centres, expliquent ce phénomène[186].

Nombre d'actes relatifs à l'arbitrage instrumentés par chacun des notaires

Les matières couvertes dans les actes notariés se rapportant à un arbitrage ne montrent pas une singularité forte lorsqu’on les compare avec celles du régime français[187]. In fine, la qualité des arbitres confirme l’institutionnalisation de la pratique arbitrale. Sur les 382 arbitres de ce corpus, ce sont les habitants et les notaires qui interviennent de manière prépondérante. Il faut souligner que ces rapports entre les habitants et les notaires doivent être envisagés en tenant compte du type d’arbitrage et de leurs mécanismes propres. Ainsi, les différends portant sur les affaires de famille, notamment les successions, font souvent intervenir les notaires comme arbitres, leur nombre étant alors généralement de deux. Par contre, les différends où interviennent les habitants, habituellement des causes de servitudes ou de délimitation de terres, font fréquemment intervenir de quatre à six arbitres, conformément à l’ordonnance de 1764, augmentant artificiellement les chiffres[188].

Répartition des arbitres en fonction de leurs différentes qualités

Les différends faisant intervenir des notaires comme arbitres sont les plus nombreux pour les années 1765 à 1770, tandis que les arbitrages d’habitants deviennent majoritaires par la suite, certaines années ne faisant intervenir aucun notaire. À partir de 1777, ces derniers interviennent à nouveau de manière plus significative, les arbitrages par notaires et par habitants se trouvant dans des proportions équivalentes, malgré des disparités importantes[189]. La comparaison entre cette évolution et celle relative aux arbitrages nés dans le cadre contentieux, sous l’égide des juridictions britanniques ou par la volonté des parties, permet d’établir certaines conclusions. Première indication, arbitrages conventionnels (ou volontaires) et arbitrages juridictionnels accompagnent dans leur évolution les arbitrages du fait des notaires et des habitants[190]. L’arbitrage par les notaires, une fois la stabilité juridique retrouvée et lorsque la guerre semble s’éloigner, trouve moins d’appuis parmi les institutions et les populations[191].

De plus, les évolutions entre arbitrages extrajudiciaires et différends tranchés par des habitants ou des membres de la famille sont similaires[192]. Enfin, et c’est peut-être l’enseignement essentiel, l’évolution des actes arbitrés par des notaires suit assez fidèlement l’évolution des actes initiés devant une juridiction britannique. Les notaires permettent ainsi bien, au regard de la confiance des juridictions britanniques et de l’implantation dans la sphère locale, la transmission d’un patrimoine juridique et le passage d’un système normatif homogène à un pluralisme juridique pacifié. Ainsi, si l’on a cru, à la suite des travaux d’André Morel, qu’en « matière familiale et successorale, les différends » n’étaient pas même « portés devant les tribunaux et se [réglaient] de façon clandestine sans que les tribunaux en [fuss]ent saisis »[193], il nous semble certain que cette affirmation doit être nuancée. Si de tels différends existent effectivement, l’action et l’implication des juridictions britanniques dans la pratique arbitrale notariée sont claires et d’importances, nous sommes loin ici de la clandestinité ou d’un règlement hors du droit et de la légalité.

Conclusion

En reprenant la formulation judicieuse de Louis Marquis[194], on peut relever au terme de cette recherche qu’il s’agit, dans ce contexte historique, d’une conciliation pragmatique des systèmes « au soleil » du pouvoir judiciaire et colonial. Si la période 1760-1774 a été analysée comme un temps de crise pour le notariat[195] de la province, il faut souligner une permanence et une adaptation forte : d’une part, les charges de notaire furent conservées par le pouvoir britannique dans leur très large majorité et, d’autre part, les normes françaises ont subsisté sans interruption au sein des greffes de ces derniers.

Toutefois, il est vrai que les tergiversations quant à la norme à appliquer et le peu de cas que faisait le droit anglais du notariat contribuaient à une fragilisation de leur situation[196]. C’est alors une situation très contrastée, à mi-chemin entre le maintien des pratiques françaises et la nécessaire adaptation au nouveau contexte[197]. L’arrivée du système judiciaire britannique, de manière surprenante, s’est présentée comme un tremplin pour ceux qui disposaient de la connaissance juridique et étaient capables d’obtenir une commission d’avocat, au premier rang desquels figuraient évidemment les notaires. Seuls notables ayant une compétence juridique au moment de la Conquête, ils sont naturellement les relais des populations, qui trouvent une certaine sécurité dans leur commerce. De plus, ils constituent les appuis essentiels des administrateurs coloniaux[198], qui leur font jouer le rôle d’interface entre les mesures du nouveau pouvoir et cette population qui ne partageait ni la même langue, ni la culture juridique des nouvelles élites au pouvoir[199]. Enfin, institution anecdotique dans le système britannique, le notariat, par le biais de la fonction d’avocat, va asseoir la situation de son corps tout en voyant disparaître une partie de ses membres au sein du barreau à partir de 1785.

C’est notamment grâce à la pratique arbitrale que s’est réalisée la conciliation des droits et des antagonismes supposés, affichés ou craints, entre la common law et le droit civil. La pratique étant aussi bien connue du monde anglo-saxon que de la tradition civiliste, reposant sur les mêmes mécanismes fondamentaux et la même logique qui transcendent les systèmes, l’arbitrage trouve naturellement à s’exprimer dans le contexte colonial. L’outil étant à disposition, il fallait encore en trouver les acteurs. Les notaires, mais aussi les juges et les populations, tant les Canadiens que les marchands britanniques, comprirent immédiatement l’intérêt de la technique durant la période d’ambiguïté normative et, in fine, de transition qui est close par l’Acte de Québec. En s’emparant de cet instrument, en accord avec les institutions et les pouvoirs locaux, les populations et la pratique montrent le chemin au gouvernement, les légistes londoniens ne faisant, par l’Acte de Québec, qu’entériner l’oeuvre pragmatique des populations, des administrateurs et des juristes.

L’arbitrage ne disparaît bien évidemment pas après cette période. Il subsiste devant les juridictions britanniques, mais aussi à travers l’institution des juges de paix[200], qui vont assurer la continuité de la pratique. La procédure arbitrale subsiste de même dans la société en général, où on perpétue ce mode alternatif de règlement des conflits comme en témoigne le fonds Baby[201]. Dépassant ces causes de peu d’importance, la pratique arbitrale et le recours aux juristes d’origine française s’avèrent essentiels du point de vue des juridictions britanniques, qui usent de cet outil — concomitamment à la procédure du jury en droit privé jusqu’en 1774 — pour assurer leurs assises dans la province. Les notaires et les avocats — par leur représentation des justiciables et le règlement en cour ou hors cour de conflits interpellant particulièrement le droit privé français — participèrent[202], en compagnie des juges, à un important processus de diffusion et de construction d’une culture juridique originale[203], faite d’emprunts et d’amalgames[204], qui est à la source de notre droit privé. La logique de l’Acte de Québec se trouve déjà dans la pratique des administrateurs, des notaires, des tribunaux et des populations à travers l’institution arbitrale. On peut alors conclure, à la manière de Pierre du Calvet dans son Appel à la justice de l’État :

Le Bill de Québec vous décerne la Jurisprudence Française, sous laquelle vous êtes né ; c’est en effet la Judicature qui [c]adre le mieux avec vos propriétés et vos goûts ; mais pour en couronner l’assortiment, il lui faut d’être administrée sous les auspices de l’illustre et bienfaisante Constitution d’Angleterre : Paris jugera vos héritages, mais Londres gouvernera vos personnes. Dans cette économie, votre bonheur sera de tout point accompli [italiques dans l’original][205].

Parties annexes

Notes

-

[1]

Quant à l’élite coloniale, elle a le choix entre rester ou partir, ce qui provoque interrogations et déchirements au sein des familles. Pour ceux qui reviennent en métropole, l’insertion sociale est difficile. Les nobles qui restent, en grande partie des officiers militaires, sont durement touchés par la disparition de l’armée coloniale et la perte de nombreux privilèges liés à leur statut. Les marchands, quant à eux, sont affectés par l’installation de négociants anglais venus de la métropole ou des colonies anglaises. Ils restent toutefois pour la plupart dans la colonie. Le clergé et les membres des ordres religieux doivent dorénavant trouver sur place leurs moyens de subsistance et définir leurs rapports avec l’État protestant. Voir José E Igartua, « The Merchants of Montreal at the Conquest: Socio-Economic Profile » (1975) 8 : 16 Histoire sociale 275 ; Donald Fyson, « Domination et adaptation : Les élites européennes au Québec, 1760-1841 » dans Claire Laux, François-Joseph Ruggiu et Pierre Singaravélou, dir, Au Sommet de l’Empire : Les élites européennes dans les colonies (XVIe-XXe siècle), Bruxelles, Peter Lang, 2009, 167.

-

[2]

Si André Vachon, dans son Histoire du notariat canadien, soulignait que l’Acte de Québec mettait fin à une crise de plus de dix ans pour le notariat, il convient de nuancer largement ce terme. D’une part, les charges de notaire furent conservées par le pouvoir britannique dans leur très large majorité et d’autre part, les normes françaises ont subsisté sans interruption au sein des greffes de notaires : André Vachon, Histoire du notariat canadien, 1621-1960, Québec, Presses de l’Université Laval, 1962 à la p 62 [Vachon, Histoire]. Voir aussi David Gilles, « Le notaire, arbitre naturel des différends ? Une longue tradition québécoise » (2011) 1 : 2 Revue d’arbitrage et de médiation 105 [Gilles, « Arbitre »].

-

[3]

Seaman Morley Scott, Chapters in the History of the Law of Quebec, 1764-1775, Ann Arbor, University of Michigan, 1933 à la p 283.

-

[4]

Christine Veilleux, Aux origines du barreau québécois, 1779-1849, Québec, Septentrion, 1997 aux pp 16-25.

-

[5]

Cette étude porte essentiellement sur les notaires urbains, ceux-ci étant les plus actifs du point de vue arbitral et ayant joué un rôle clé auprès des juridictions britanniques. À propos des notaires ruraux, voir Louis Lavallée, « La vie et la pratique d’un notaire rural sous le régime français : Le cas de Guillaume Barette, notaire à La Prairie entre 1709-1744 » (1994) 47 : 4 Revue d’histoire de l’Amérique française 499 ; Michel Guénette, Les notaires de Laprairie, 1760-1850 : Étude socio-économique, mémoire de maitrise en histoire, Université de Montréal, 1992 ; Michel Guénette, « Un portrait de l’activité notariale à Laprairie de 1760 à 1850 (Première partie) » (1993) 95 : 5-6 R du N 314 ; Michel Guénette, « Un portrait de l’activité notariale à Laprairie de 1760 à 1850 (Deuxième partie) » (1993) 95 : 7-8 R du N 434.

-

[6]

Voir Paul-Olivier Lalonde, « Les avocats, race interdite en Nouvelle-France », Magazine Justice [du Ministère de la Justice du Québec] 4 : 5 (septembre 1982) 5.

-

[7]

Charles-Philippe Courtois, dir, La Conquête : Une anthologie, Montréal, Typo, 2009.

-

[8]

Donald Fyson, « The Canadiens and British Institutions of Local Governance in Quebec from the Conquest to the Rebellions » dans Nancy Christie, dir, Transatlantic Subjects: Ideas, Institutions, and Identities in Post-Revolutionary British North America, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2008, 45 [Fyson, « Governance »].

-

[9]

André Morel, « La réaction des Canadiens devant l’administration de la justice : Une forme de résistance passive » (1960) 20 : 2 R du B 53 [Morel, « Réaction »].

-

[10]

Michel Brunet, « Les Canadiens après la conquête : les débuts de la résistance passive » (1958) 12 : 2 Revue d’histoire de l’Amérique française 170 [Brunet, « Résistance »].

-

[11]

Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 53.

-

[12]

L’Ordonnance établissant des cours civiles de 1764 prévoit que, lorsque le montant en litige excède dix livres, le demandeur peut s’adresser soit à la Cour du Banc du Roi, qui doit appliquer « les lois d’Angleterre », soit à la Cour des plaidoyers communs, qui doit se fonder sur « l’équité en tenant compte cependant des lois d’Angleterre » : JA Murray, Ordonnance établissant des cours civiles, 17 septembre 1764, reproduit dans Adam Shortt et Arthur G Doughty, dir, Archives Publiques du Canada, Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, 2e éd, Ottawa, Imprimeur de sa très excellente majesté le Roi, 1921, 180 aux pp 181-182 [Cours civiles].

-

[13]

Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 57. Il trouve des traces de la désaffection des tribunaux dans les archives de la Cour des plaidoyers communs du district de Montréal.

-

[14]

Le gouverneur Carleton et le procureur général Masères ont témoigné à l’époque de l’attachement des francophones à la partie du droit privé relative aux « affaires de famille ». Ainsi, s’adressant au Roi en 1764, les auteurs réclament à cinq reprises que les affaires de famille soient entendues selon le droit français (ibid aux pp 61-62). Pour une analyse détaillée de cette action et des débats historiographiques qui lui ont fait suite, voir l’analyse de Michel Morin, « Introduction » dans Arnaud Decroix, David Gilles et Michel Morin, Les tribunaux et l’arbitrage en Nouvelle-France et au Québec, Montréal, Thémis, 2011, 1.

-

[15]

« [Même s’il] ne fut peut-être pas aussi généralisé que certaines affirmations de Carleton et de Hey pourraient nous le laisser entendre » (Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 62, tel que cité par Decroix, Gilles et Morin, supra note 14 à la p 315).

-

[16]

Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 63.

-

[17]

Jean-Philippe Garneau, « Droit et “affaires de famille” sur la Côte-de-Beaupré : histoire d’une rencontre en amont et en aval de la Conquête britannique » (2000) 34 : 2 RJT 515 [Garneau, « Conquête »].

-

[18]

Ibid aux pp 524-525.

-

[19]

Jean-Philippe Garneau, Droit, famille et pratique successorale : Les usages du droit d’une communauté rurale au XVIIIe siècle canadien, thèse de doctorat en histoire, Université du Québec à Montréal, 2003 à la p 66 [Garneau, Usages].

-

[20]

Ibid à la p 66, n 142, tel que cité par Decroix, Gilles et Morin, supra note 14 à la p 7.

-

[21]

Pour une période postérieure, voir John EC Brierley, « Arbitrage et idée de droit dans la pensée juridique révolutionnaire et dans le système juridique du Québec » dans Sylvain Simard, dir, La Révolution française au Canada français, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1991, 365.

-

[22]

Julien S MacKay, « La profession de notaire au Québec » (2003) 8 : 3 Histoire Québec 11.

-

[23]