Résumés

Résumé

Si le concept de Business Model (BM) a encore quelques détracteurs, son mérite est de centrer la problématique de l’entreprise sur la création de valeur économique et a fortiori financière. Paradoxalement, les exigences de Responsabilité Sociétale (RSE) conduisent à étendre l’idée de création de valeur pour les actionnaires à l’ensemble des parties prenantes et à y inclure des éléments de performance environnementale et sociale. La contribution de l’entreprise au développement territorial et à la préservation de l’emploi s’inscrit, notamment, dans cette perspective. De nombreuses entreprises font désormais le choix de produire localement bien que cela ait une incidence négative sur leur compétitivité-coût. Ce choix, loin d’être anodin, remet en cause le BM basé sur la création de valeur économique et financière puisqu’il élargit le concept de valeur à sa dimension sociétale. En outre, il conduit à une redéfinition de l’organisation de la chaîne et du réseau de valeur ainsi qu’à une réflexion concernant le portefeuille de ressources et compétences de l’entreprise. C’est ce que s’attache à démontrer l’auteur dans cette recherche basée sur des entretiens auprès de dirigeants de cinq entreprises dont les produits ont obtenu le label « Origine France Garantie » (OFG).

Mots-clés :

- Business Model,

- modèle RCOV,

- création de valeur,

- RSE,

- chaîne de valeur,

- réseau de valeur,

- Label Origine France Garantie

Abstract

If Business Model (BM) concept has still lots of detractors, its merit is to place economic and financial value creation at the heart of the company performance issue. Nevertheless, Corporate Social Responsibility (CSR) requirement needs to extend the idea of value creation for shareholders to value creation for stakeholders as a whole and to include elements of social and environmental performance. The contribution of companies to territorial development and to preservation of employ is part of this trend. Lots of firms now make the choice to produce locally even though it has a negative impact on their cost competitiveness. Far from being minor, this choice is questioning the classical BM because it adds a social dimension to the value creation concept. Moreover, it implies a redefinition of value added chain and network organization of the company. That is what the author of this article wants to demonstrate in his research based on interviews of several managing directors of companies whose products are certified “Origine France Garantie” (OFG).

Keywords:

- Business Model,

- RCOV Model,

- value creation,

- CSR,

- value added chain,

- value creation network,

- Origine France Garantie Label

Resumen

Si sigue teniendo algunos detractores el concepto de Businness Model (BM), su mérito es que centra la problemática de la empresa sobre la creación de valor económico y con más razón financiera. Paradójicamente, las exigencias de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) conducen a extender la idea de creación de valor para los accionistas a todos los grupos de interés y a incluir elementos de realización ecológica y social. La contribución de la empresa al desarrollo territorial y a la preservación del empleo se inscribe en particular en esa perspectiva. Numerosas empresas eligen ahora producir localmente aunque eso tiene una consecuencia negativa en su competitividad-coste. Esta elección, lejos de ser anodina, pone en cuestión el BM basado en la creación de valor económico y financiero puesto que amplia el concepto de valor a su dimensión social. Además, conduce a una redefinición de la organización de la cadena y de la red de valor así como a una reflexión sobre la cartera de valores y competencias de la empresa. Es lo que se propone demostrar el autor en esta investigación basada en entrevistas con jefes de cinco empresas cuyos productos obtuvieron la etiqueta« Origen Francia Garantizada » (OFG).

Palabras clave:

- Business Model,

- RCOV Model,

- Creación de valor,

- Responsabilidad Social de la Empresa (RSE),

- Cadena de creación de valor,

- Red de creación de valor,

- Etiqueta “Origen Francia Garantizada”

Corps de l’article

Les partisans du modèle actionnarial restent campés sur l’idée que « le rôle de l’entreprise est de créer de la valeur pour l’actionnaire » (Friedman, 1970). Cependant, la plupart des chercheurs et praticiens pensent aujourd’hui que celle-ci ne peut faire abstraction de considérations environnementales ou sociales dans sa quête de performance. Dans un monde global, dans une économie ouverte et libéralisée, l’exigence de Responsabilité Sociétale (RSE) s’impose désormais à toutes les entreprises quel que soit leur lieu d’implantation ou leur niveau d’intervention dans la chaîne de création de valeur. À l’échelle de l’entreprise, la RSE peut être considérée comme un rempart contre les excès du capitalisme financier. Elle marque également la reconnaissance de sa responsabilité dans la quête d’un monde meilleur (l’entreprise comme acteur essentiel du progrès social et humain).

Parler de RSE n’est pas simple, tant ce concept recouvre des réalités ou des interprétations diverses selon les individus et a fortiori les organisations. Les efforts en vue d’obtenir un consensus sur la signification de ce terme, ce qu’il recouvre, les domaines d’actions de l’entreprise au regard de sa Responsabilité Sociétale, ont néanmoins porté leurs fruits. La norme ISO 26000 constitue, depuis novembre 2010, la référence internationale en matière de RSE. Le document intitulé « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale » définit ainsi « les termes, les principes, les pratiques et les questions centrales de la responsabilité sociétale ainsi que la façon d’intégrer la responsabilité sociétale dans l’organisation ». Parmi ces questions, celles qui concernent les communautés et le développement local prennent une tonalité particulière dans le contexte d’une économie mondialisée. L’ISO 26000 reconnaît explicitement que l’entreprise doit entretenir une relation harmonieuse avec les communautés au sein desquelles elle opère et qu’elle doit contribuer à leur développement. Nombre d’entreprises, en particulier de PME, ont fait le choix de rejeter toute démarche opportuniste de délocalisation d’activités productives pour apporter, justement, leur contribution à la recherche d’un monde plus équilibré.

Le terme de Business Model (BM) est désormais largement usité dans la presse économique. Bien qu’il ne fasse pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique (Warnier, Demil, Lecoq, 2004), ce concept est également au centre de nombreux travaux de recherche. Son apport réside dans le fait d’aborder l’entreprise sous l’angle de la valeur (au sens économique du terme). Le BM s’intéresse notamment à la façon dont celle-ci se créée, puis se répartit entre les différents participants à la chaîne de valeur, permettant ainsi une appropriation de la valeur résiduelle par les actionnaires/propriétaires (Zott, Amit, 2010).

Les exigences de RSE conduisent à reconsidérer cette notion de valeur et à élargir sa problématique à des aspects qui dépassent la sphère économique et financière. Par exemple, les dimensions environnementales ou sociales entrent désormais dans le champ de cette valeur à créer pour satisfaire des parties prenantes sensibles au respect de la biosphère, soucieuses de la contribution de l’entreprise au bien-être des salariés ou au développement des communautés environnantes. De façon corrélative, cette modification dans l’appréhension de la valeur (i.e. sa création/distribution/appropriation) n’est pas sans incidence sur l’organisation de la chaîne de valeur interne et externe de l’entreprise. Bien au contraire, la prise en compte d’aspects sociétaux conduit à des choix quant aux activités conservées/sous-traitées (intégration versus impartition) ou à la localisation de ces activités au sein d’un espace géographique déterminé (délocalisation versus (re)localisation-fabriqué local).

L’objectif de cette recherche sera donc de montrer que les exigences sociétales actuelles induisent une modification dans l’appréhension du concept de BM : d’une part, elles incitent les entreprises à étendre la problématique de la création de valeur à des aspects non-économiques; d’autre part, elles les amènent à revoir leurs choix d’activités internalisées et leur positionnement dans le réseau de valeur. Les entretiens ayant servi de base à cette recherche ont été réalisés au 2ème semestre 2013, auprès de dirigeants de cinq entreprises dont les produits ont récemment obtenu le label Origine France Garantie.

Aspects théoriques

Business Model et création de valeur

Le terme Business Model jouit d’une situation paradoxale : très usité dans la presse économique, il a longtemps fait figure d’épouvantail pour les chercheurs en Sciences de gestion (Chesbrough, Rosenblum, 2002; Warnier, Demil, Lecoq, 2004). Lecocq et al (2006) donnent trois raisons à ce relatif désintérêt de la communauté scientifique :

Tout d’abord, le BM est transversal puisqu’il aborde des questions stratégiques, autant que financières ou de comptabilité/gestion (ex. : structure de coûts). Par conséquent, il n’intéresse qu’à la marge les chercheurs ambitionnant de devenir des spécialistes dans leurs propres champs disciplinaires. Ensuite, l’émergence du concept coïncide avec l’avènement du e-business auquel il est généralement associé. Cette association abusive a répandu l’idée fausse évidemment, que le BM ne pouvait être évoqué que dans les secteurs liés à internet ou au commerce en ligne. L’éclatement de la bulle internet et la disparition d’entreprises-phares du secteur a d’ailleurs constitué, selon ses détracteurs, une preuve de l’inutilité voire de la dangerosité du concept. Enfin, l’absence de consensus sur une définition du BM et sur la délimitation du concept avec celui de stratégie, a longtemps joué en sa défaveur (Porter, 2001). Depuis, ces différents arguments ont été battus en brèche (Casadesus-Masanell, Ricart, 2010) et le concept de BM a désormais une place majeure dans les thèmes de recherche en Sciences de gestion (Baden-Fuller, Morgan, 2010; Lecocq et al., 2010; Maucuer R., 2013).

Si la stratégie se concentre sur la question du « Comment mieux faire que les autres ? », le BM cherche principalement à répondre à l’interrogation : « Quelles sont les sources de revenus générés par la firme ? ». En d’autres termes, à la question des objectifs et des moyens, le BM préfère, à quelques nuances près, celle des résultats. Pas étonnant donc que le concept bénéficie d’une certaine aura chez les financiers et les investisseurs.

De nombreuses définitions ont été proposées du BM (voir par exemple Baden-Fuller, Morgan, 2010, p. 158 ou encore Moingeon et Lehmann-Ortega, 2010, p. 294). Selon Moingeon et Lehman-Ortega (2010), trois conceptions prédominent dans la littérature :

La première tend à assimiler le BM au « revenue model ». Par exemple, pour Chesbrough et Rosenbloom (2002, p. 6-7.), « A Business Model is a model of doing business by which a company can sustain itself – that is, generate revenue. The essence of the idea is “how you get paid” or “how you make money” with a taxonomy of alternative mechanisms ». Cette conception est réductrice pour deux raisons : d’une part, elle s’intéresse à l’origine du revenu et non à celle, plus pertinente, du profit; d’autre part, elle aborde le BM sous l’angle de l’appropriation de la valeur et laisse de côté celle de sa création ou de sa répartition entre les différents acteurs.

La seconde traite du BM dans une perspective processuelle et aborde de façon plus ou moins explicite, les questions d’organisation de la chaîne de valeur. Par exemple, pour Amit et Zott (2001, p. 1), « The Business Model depicts the contents, structure and governance of transactions designed so as to create value through the exploitation of business opportunities ». Bien que les auteurs fassent référence aux échanges avec des partenaires externes, ils excluent implicitement les clients, considérant que ces derniers sont pris en compte au travers de la « market strategy ».

La troisième est la plus extensive puisque l’attention est portée sur l’ensemble des partenaires externes. Pour Patzelt et al. (2008, p. 206), « Business Models define how firms manage their transactions with other organizations such as customers, partners, investors and suppliers and therefore constitute the organizations’ architecture for the product, service and information flows ». Les auteurs font d’ailleurs clairement la différence entre BM et stratégie : « A business model differs from the overall notion of organizational strategy in that it emphasizes relationships to stakeholder rather than the organizations’ overall competitive situation as classical strategy frameworks such as the resource-based view do ».

Bien que différentes dans leur approche, ces trois perspectives restent centrées sur la création de valeur au sens économique du terme (Gordijn et al., 2000; Amit, Zott, 2001). Si la question divise encore les partisans de la vision actionnariale de la firme (Friedman, 1970) et ceux de la perspective partenariale (Freeman, 1984), la diffusion du concept de Développement Durable et la reconnaissance d’une Responsabilité Sociétale de l’Entreprise conduisent inévitablement à remettre en cause les modèles exclusivement basés sur la valeur économique et financière (Vial, 2008; Jenkins, 2009). Thompson et McMillan (2010, p. 292) affirment ainsi : « We could well be seeing [the growth of] an entire new global economic sector, predicated on poverty reduction via the creation of business models that pursue both profits and societal wealth simultaneously ». En d’autres termes, pour certains BM, la création de valeur est susceptible de concerner à la fois la sphère financière et non financière. Dans une démarche prescriptive, Dahan et al. (2010) proposent de renforcer les collaborations entre entreprises et ONG de façon à faire émerger de nouveaux BM basés sur la création de valeur au sens large : « Our conceptualization broadens the business model concept to incorporate cross-sector collaborations, arguing such partnership can create both social and economic value, which can be mutually reinforcing ». Pour Zott et Amit (2010), la création de valeur doit être entendue de façon extensive. D’ailleurs, elle ne concerne pas exclusivement l’entreprise et ses propriétaires : « A business model is geared toward total value creation for all parties… the greater the total, the greater the focal firm’s bargaining power, and the greater the amount of value it can appropriate ». En d’autres termes, si la finalité de l’entreprise est bien la rémunération des actionnaires, l’atteinte de cet objectif suppose que l’entreprise crée de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes, y compris dans des domaines qui dépassent la sphère économique et financière.

S’appuyant sur les travaux d’Osterwalder et al. (2005)[1], Vial (2008) évoque cet élargissement de la problématique de la création de valeur ainsi que celle des parties prenantes concernées par cette valeur créée : « Rather than a classical input-output approach to the enterprise, the author’s definition of a business model includes and explicitely mentions internal as well as external stakeholders. It emphasizes the central role of value proposition, which, of course, relates to monetary value but can also be understood to include non-monetary value stemming from values of the company quality, tradition and ethics… ».

Dans le même esprit, Sosna et al. (2010, p. 401) suggèrent une extension de la « problématique de la valeur » en dissociant toutefois la création de valeur et son appropriation par les propriétaires de l’entreprise : « The business model perspective is unique in one crucial respect : it embraces system wide changes that include both value creation and value exploitation, so requiring that the focal firm create value for all stakeholder groups – customers, suppliers, employees, and partners (such as franchisees in our case) – and capture value for itself ». Certes, une ambigüité persiste sur la signification du terme « valeur » (économique versus non-économique), il reste que les auteurs évoquent l’idée de « validation externe », ce qui laisse supposer que, dans leur esprit, le terme de valeur est pris au sens large (économique et non-économique) : « New business models must be externally validated, as well as being consistent with the internal facets of the organization ».

Dahan et al. (2010) soutiennent que la collaboration entre les entreprises multinationales et les ONG sont susceptibles de permettre l’émergence de nouveaux BM au sein des pays en développement : « In such cross-sector partnerships, parties contribute complementary capabilities along each stage of the value chain to develop products or services that neither could produce alone, creating and delivering value in novel ways while minimizing costs and risks ». Leur conceptualisation élargit la vision classique du BM en incorporant ces collaborations inter-sectorielles, considérant que de tels partenariats favorisent la création de valeur à la fois économique et sociale (« that can be mutually reinforcing »). Selon les auteurs, plusieurs conditions doivent être remplies pour assurer le succès de partenariats au sein des marchés en développement : « Innovative combinations of firm and NGO resources and skills, the importance of trust-building, and of fit between the two organizations’goals, and supporting and understanding the local business infrastructure and environment ».

S’intéressant au BM social, Yunus et al. (2010, p. 311) admettent la difficulté induite par le système actuel qui donne la prééminence aux aspects économiques et financiers : « Reconciling sharehoder maximization with social objectives is clearly problematic… despite CSR advocates proposing a triple bottom line, only one ultimately matters in the capitalism system… ». Les auteurs soulignent néanmoins que le BM social a les mêmes obligations qu’un BM classique : « [While] its primary purpose is to serve society, a social business has products, services, customers, markets, expenses and revenues like a “regular” enterprise… It is no-loss, no-dividend, self-sustaining company that repays its owners’ investments ». D’ailleurs, pour Yunus et ses co-auteurs, le BM social n’est autre qu’un BM innovant basé sur une forme d’équilibre et de reconnaissance par l’ensemble des protagonistes (actionnaires et parties prenantes) du rôle social de l’entreprise : « The value proposition and value constellation of the social business model must link all stakeholders, including shareholders who understand and accept its social mission ». Finalement, rien ne le distingue d’un BM classique si ce n’est sa finalité qui n’est pas la création de valeur économique mais bien l’utilité (i.e. la valeur) sociale.

Maucuer (2013) critique la vision supposée intégratrice du BM de Moyon (2011) : « Un business model est une configuration de choix qui déterminent la façon dont une entreprise crée de la valeur et réalise du profit ». L’auteur note que cette définition se focalise sur la notion de performance économique et élude la question sociale. Pour Maucuer, cette dernière doit être intégrée dans le BM afin que le concept couvre l’ensemble des enjeux auxquels les organisations doivent faire face. Selon lui, « le business model est une configuration de choix intermédiaires entre la stratégie et les pratiques qui influence la façon dont une organisation crée et redistribue de la valeur économique et sociale » (2013, p. 51).

Les développements précédents montrent que le concept de BM pénètre progressivement le champ de la RSE (Thompson, McMillan, 2010; Moingeon, Lehmann-Ortega, 2010). La problématique de la création de valeur, longtemps circonscrite au domaine économique et financier, s’élargit progressivement pour englober les aspects environnementaux et/ou sociaux du BM.

De la RSE à l’ancrage territorial

Le concept de RSE fait désormais partie du paysage académique des Sciences de gestion. Sa diffusion aux différentes disciplines du Management marque indirectement la reconnaissance du rôle sociétal de l’entreprise. De nombreuses définitions ont été données du concept et il ne nous semble pas utile d’en faire ici la liste. Nous nous contenterons donc des deux suivantes :

McWilliams et Siegel (2001, p. 117) qui définissent la RSE comme : « Actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law ».

Chin et al. (2013, p. 202) pour qui : « CSR is an umbrella rubric for a variety of organizational practices that are intended to serve stakeholders beyond the firm owners, including employees, customers, communities, and society at large ».

Nous retiendrons simplement que la RSE dépasse le cadre des obligations légales et fiduciaires de la firme et qu’elle se donne pour ambition d’amener l’entreprise à concilier les intérêts économiques et non-économiques en jeu.

Face aux excès de la mondialisation et aux déséquilibres qu’elle génère, la demande en matière de participation de l’entreprise au rayonnement du territoire au sein duquel elle s’enrichit, s’accroît de jour en jour. L’ISO 26000, norme relative à la RSE, reconnaît par exemple que « L’implication auprès des communautés et la contribution au développement local font partie intégrante du développement durable » (p. 73), en d’autres termes, qu’elles relèvent de la RSE. L’idée d’un ancrage territorial des activités fait progressivement son chemin dans l’esprit des dirigeants (on parle de « patriotisme économique »). Elle vient contrecarrer le nomadisme économique des années 2000, caractérisé par des délocalisations et une volatilité croissante des investissements au niveau international.

La notion de territoire n’est pas simple à définir. En géographie humaine, cette notion recouvre à la fois des aspects économiques (acquisition par les acteurs locaux d’une capacité de développement économique spécifique à partir d’avantages naturels ou humains), sociologiques (identité culturelle des habitants) ou politiques (portion de l’espace délimitée pour exercer un pouvoir). Au niveau de l’entreprise, cette notion est d’autant moins facile à appréhender que l’échelle de son action varie dans l’espace et dans le temps. En substance, et comme le rappelle fort justement Zimmermann (2005, p. 21), « le territoire est un construit et pas seulement un réceptacle de l’activité économique ». En d’autres termes, entreprises et territoires sont consubstantiels. Pour l’ORSE (2006, p. 7), le territoire est une « construction complexe faite de relations inter-entreprises, d’institutions, d’un environnement de services, d’un cadre de vie : l’action de l’entreprise ne s’opère pas dans un vide socio-économique, mais se trouve enchâssée dans des structures économiques, des institutions sociales et culturelles, historiquement construites ». Si l’entreprise participe à l’émergence d’un territoire, elle n’est pas la seule. D’autre part, l’entreprise naît et se développe grâce à l’existence de ressources (naturelles, humaines, financières…), de structures économiques ou administratives ou encore d’institutions sociales. En d’autres termes, entreprises et territoires se nourrissent l’un de l’autre et sont, dès lors, intimement liés.

La notion d’ancrage territorial naît des interactions et des interdépendances fortes entre les entreprises et leurs territoires d’implantation, notamment « parce que (celles-ci) sont naturellement au coeur de l’émergence économique des territoires où elles exercent leurs activités. Elles apportent des capitaux, des technologies, du savoir-faire, et de l’emploi, autant de conditions indispensables au territoire » (ORSE, 2006 p. 7). Pour Cariou et al. (2006, p. 3), « la problématique (…) de l’ancrage territorial ne relève pas d’un processus d’appariement entre les caractéristiques d’une firme et celles d’un territoire, mais plutôt d’une dialectique firme-territoire au sein de laquelle se construit une interaction potentiellement génératrice d’une dynamique commune de la firme et du territoire ». Pour Perrat et Zimmermann (2003, p. 20), « l’ancrage territorial de la firme résulte avant tout de la mise en oeuvre d’une construction commune territorialisée, dans laquelle la firme a intérêt à s’impliquer, d’un apprentissage collectif fondé sur la co-production de ressources ». Finalement, l’existence d’une relation symbiotique entre l’entreprise et son territoire apparaît de plus en plus comme une condition du succès de l’une comme de l’autre. L’entreprise ne peut croître durablement dans un territoire qui lui est hostile ou qui ne lui offre pas un environnement propice à son développement. De même, le territoire ne peut se développer que dans la mesure où les entreprises y trouvent des conditions favorables à leur croissance.

Dans les faits, l’ancrage territorial peut être mis en oeuvre de multiples façons : dialogues avec les communautés locales, participation au développement économique du territoire (sous-traitance et achats locaux, essaimage territorial), engagement dans les mutations économiques et dans les politiques sociales locales (développement de l’employabilité, insertion sociale…)… S’agissant de sa mise en oeuvre, plusieurs outils sont susceptibles d’aider l’entreprise dans cette volonté d’affirmer son ancrage local. L’engagement dans une démarche de « labellisation territoriale » s’inscrit, notamment, dans cette perspective. C’est sur ce point que nous avons choisi d’axer notre recherche.

Problématique et méthodologie de la recherche

Problématique et objectif de recherche

Dans le contexte de crise actuelle, le concept de création de valeur est largement décrié. On reproche notamment à l’entreprise et à ses dirigeants, le fait de vouloir privilégier l’intérêt des actionnaires (et donc la création de valeur économique et financière), au détriment de ceux des salariés ou d’autres parties prenantes. La pression s’accroît donc pour un rééquilibrage dans les objectifs de l’entreprise (économiques versus non-économiques). En accord avec le concept de Développement Durable, celle-ci s’efforce désormais de concilier les multiples intérêts en jeu (économiques, environnementaux et sociaux). En d’autres termes, l’entreprise se doit de défendre les intérêts (notamment financiers) des actionnaires tout en répondant aux demandes et attentes légitimes des multiples parties prenantes (économiques et non-économiques) (Porter, Kramer, 2011). Ceci n’est pas sans conséquence sur le BM.

Pour Lecocq et al. (2006, p. 5), un BM correspond aux « choix qu’une entreprise effectue pour générer des revenus. Ces choix portent sur trois dimensions principales que sont les ressources et compétences mobilisées (qui permettent de proposer une offre), l’offre faite aux clients (au sens large) et l’organisation interne de l’entreprise (chaîne de valeur) et de ses transactions avec ses partenaires externes (réseau de valeur). Les choix opérés sur ces dimensions déterminent la structure des revenus et la structure des charges de l’entreprise. Une telle démarche aboutit donc directement à la notion de marge indiquant si le BM retenu est profitable et donc soutenable ».

Bien qu’il ne soit pas, ici, question de remettre en cause la finalité économique et financière de l’entreprise dite « classique[2] » (et donc l’idée de rémunération des actionnaires/propriétaires), le BM ne peut être profitable et donc soutenable (traduction ici du terme sustainable[3]) que dans la mesure où l’entreprise parvient à équilibrer les multiples intérêts en jeu : économiques, environnementaux et sociaux. Selon nous, cette quête d’équilibre a nécessairement un impact sur les différentes dimensions du BM, notamment les ressources/compétences mobilisées, l’offre faite aux clients et la chaîne de valeur interne/externe de l’entreprise. C’est autour de cette problématique que nous avons décidé d’axer notre recherche en prenant pour exemple le thème de l’ancrage territorial.

Nous l’avons précédemment évoqué, la demande en matière d’implication auprès des communautés environnantes et de participation au développement local s’accroît. L’une des réponses envisageables concerne l’affirmation par l’entreprise de son ancrage et son inscription dans une démarche de labellisation territoriale. Les labels d’origine cherchent ainsi à valoriser les produits d’entreprises ayant fait le choix d’une fabrication nationale. Cependant, l’absence de consensus sur les critères utilisés pour vérifier la provenance des produits, fait qu’ils sont peu crédibles aux yeux de l’opinion publique et des consommateurs. C’est la raison pour laquelle est apparue en France, la nécessité de créer un label « officiel » et unifié, basé sur une logique territoriale. Comme le note le député Y. Jégo dans son rapport remis au Président de la République N. Sarkozy en mai 2010, « La traçabilité de l’origine est aujourd’hui au coeur des enjeux d’une transparence souhaitée par une part croissante des consommateurs et des entreprises. La labellisation de la qualité d’un produit, de sa conformité aux normes sanitaires ou de sa qualité environnementale nécessite une traçabilité de son origine. Toutefois, l’origine a perdu la guerre des marquages essentiellement en raison des effets induits d’une mondialisation anonyme qui a privilégié le secret de la provenance pour les consommateurs ». Désormais, les clients sont en demande d’une information fiable sur les produits et souhaitent utiliser leur pouvoir pour influencer le comportement des entreprises.

Créée en 2011 par l’association ProFrance, le label Origine France Garantie (OFG) a pour objectif de donner aux consommateurs une information claire et fiable sur l’origine du produit et de permettre aux entreprises qui font la démarche de certification territoriale, de valoriser leur production. Pour obtenir ce label, le produit doit respecter deux critères[4] :

le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles (notamment, sa forme distinctive) est situé en France,

50 % au moins du prix de revient unitaire du produit[5] est acquis en France.

Le référentiel de labellisation est constitué du socle de ces deux critères généraux et d’annexes sectorielles qui déclinent des critères spécifiques pour chaque secteur (voire dans certains cas, par catégorie de produits). Le label est obtenu après déclaration de l’entreprise et vérification/audit mené par un organisme de certification (Bureau Veritas).

Qu’il soit une réponse aux pressions du marché ou qu’il résulte de la seule volonté du dirigeant d’adopter les principes d’une économique durable[6], le choix d’une labellisation territoriale est susceptible d’avoir un impact les trois dimensions du BM :

Tout d’abord, les ressources et compétences mobilisées par l’entreprise : dans l’approche classique du BM, et en accord avec la RBV (Resource Based View), les ressources et compétences sont considérées du point de vue de leur capacité à générer des revenus (Amit, Zott, 2001). Deux visions prédominent, l’une mettant l’accent sur la combinaison de ressources et de capacités spécialisées et complémentaires (Lecocq et al., 2006), l’autre, mettant en exergue l’importance de capacités dynamiques et de l’apprentissage (Sosna et al., 2010; Itami, Nishino, 2010; Hienerth et al., 2011). Les contraintes imposées par l’obtention d’une labellisation territoriale (lieu où le produit prend ses caractéristiques principales, pourcentage du prix de revient acquis sur le territoire) amènent l’entreprise à réfléchir à ce qui constitue son coeur de compétences, non seulement dans une perspective statique (ressources possédées, savoir-faire développé), mais également dynamique (évolution du coeur de compétences).

Ensuite, l’offre (au sens large) faite au client : pour Lecocq et al., (2006, p. 11), « L’élaboration de l’offre doit être l’occasion de déterminer à qui l’entreprise s’adresse et quelles sont ses relations avec les différents agents de son système de valeur ». Bien évidemment, il est important de définir la/les cible(s) de l’entreprise (qui sont-ils, quelles sont leurs attentes…), mais également d’avoir une vision plus large de cette/ces cible(s) en considérant ici toutes les parties prenantes, notamment celles qui interviennent dans le processus de commercialisation (ex. : distributeurs). L’entreprise doit aussi envisager toutes les sources de revenus qu’elle peut générer par son BM. Au travers de son offre, c’est aussi la question du « quoi », en d’autres termes, celle de la proposition de valeur faite aux clients et à l’ensemble des parties prenantes. Il est évidemment question d’étendre la problématique de la valeur au-delà de la sphère économique. Le choix d’opter pour une gamme de produits estampillés d’un label territorial est une décision forte qui entraîne de nombreuses contraintes et n’est pas neutre sur le plan de la structure des coûts.

Enfin, les activités de la chaîne de valeur et le positionnement dans un réseau de valeur : l’aspect organisationnel du BM est également prépondérant. Comme le soulignent Lecocq et al. (2006, p. 12), « l’entreprise doit en effet se positionner dans la chaîne de valeur, c’est-à-dire définir les fonctions qu’elle va assurer et celles qui seront assurées par ses partenaires ». L’originalité d’un BM peut se situer à ce niveau, l’entreprise pouvant choisir d’externaliser certaines fonctions que ses concurrents souhaitent à tout prix conserver, ou au contraire opter pour une politique d’intégration totale. S’agissant de labellisation territoriale, les contraintes s’avèrent particulièrement fortes puisque, rappelons-le, 50 % (minimum) du prix de revient du produit doit être acquis en France. En d’autres termes, si l’entreprise choisit d’externaliser une partie du processus de production, elle devra impérativement respecter cette règle.

L’objectif de cette recherche sera donc d’évaluer l’incidence du choix d’une labellisation territoriale, en l’occurrence du label OFG, sur ces trois dimensions du BM :

FIGURE 1

Méthodologie de la recherche

Échantillon d’entreprises

L’utilisation du BM en lien avec la thématique de l’ancrage territorial est relativement nouvelle. Cette recherche exploratoire, à visée essentiellement compréhensive, s’inscrit dans le paradigme constructiviste (Thietart et coll., 2007, p. 25). Rappelons simplement que celui-ci est fondé sur les principes de représentabilité (ou de l’expérience du réel), de l’univers construit (ou le postulat de la téléologie des représentations du monde), de projectivité (ou d’interaction sujet/objet[7]), de l’argumentation générale (ou de la « nouvelle rhétorique ») et de l’action intel/ligente[8] (Le Moigne, 1990).

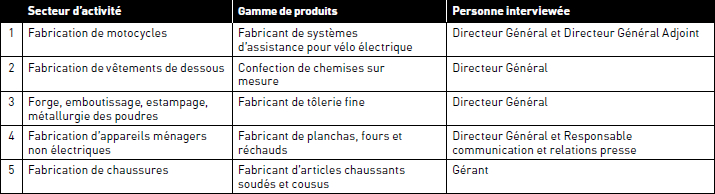

Notre objectif étant d’évaluer l’impact d’une labellisation territoriale sur le BM, nous avons naturellement choisi de nous adresser à des entreprises disposant du label OFG, seul label garantissant la réelle provenance des produits[9]. Le terrain est constitué de cinq entreprises ayant obtenu, par le biais de leurs marques et a fortiori de leur gamme de produits (rappelons ici que ce sont les produits qui sont certifiés, non les entreprises), le label OFG. Nous décrivons ci-après leurs caractéristiques :

S’agissant des entretiens, ils se sont déroulés en une fois et ont été réalisés dans deux cas, en présence de deux personnes. La durée de ces entretiens a oscillé entre 1h15 et 2h30.

Variables et mesures

Notre recherche a pour objectif de mesurer l’impact de la labellisation territoriale sur le BM. Rappelons que celui-ci est composé de trois groupes de variables. Le premier concerne les ressources et compétences de l’entreprise. Dans une vision statique, celles-ci sont considérées comme le moyen de générer des revenus. Pour Lecocq et al., (2006, p. 8), les RC sont de deux types, selon qu’elles sont liées au métier initial ou émergentes. Les premières relèvent d’un savoir-faire spécifique qui constitue le coeur de métier de l’entreprise, alors que les secondes ne relèvent pas du métier, du moins à l’origine : elles sont développées au cours du temps au travers de l’activité journalière et notamment grâce aux fonctions annexes (ex. : savoir-faire dans la gestion des sinistres pour une compagnie d’assurances). Considérées au départ comme « une valeur ajoutée à l’offre de base, une source de différenciation, elles apparaissent progressivement comme de véritables sources de profit ». La question est donc de savoir ce que la démarche de labellisation territoriale induit sur le choix des ressources à privilégier (financières, matérielles, humaines ou incorporelles), ce qu’elle entraîne en terme de construction de compétences, ce en quoi certaines d’entre elles participent à la création de valeur en faisant de l’offre de l’entreprise une offre originale.

Tableau 1

Caractéristiques des entreprises de l’échantillon

Tableau 2

Personnes interviewées au sein des entreprises de l’échantillon

La vision dynamique (Baden-Fuller, Morgan, 2010) s’intéresse, quant à elle, à l’évolution du BM (Demil, Lecocq, 2010). Longtemps passée sous silence (Osterwalder et al., 2005), cette question est devenue centrale, notamment parce que les BM évoluent au cours du temps (Chesbrough, Rosenbloom, 2002). Pour de nombreux auteurs, d’ailleurs (ex. : McGrath, 2010), le BM peut lui-même être considéré comme un système d’apprentissage à part entière. Itami et Nishino (2010) soulignent qu’un BM doit être en mesure de générer du profit aujourd’hui mais également sur le long terme, d’où l’importance de la capacité de l’entreprise à le régénérer (Sosna et al. 2010). Pour Demil et Lecocq (2010), le BM est en perpétuelle recomposition (Smith, Binns, Tushma, 2010; McGrath, 2010) : « The resources accumulated over an organization’s history continually react with each other in unique combinations to determine the firm’s idiosyncratic bundle of capabilities that differentiate it in its sector ». Selon les auteurs, l’évolution du BM implique des changements volontaires et émergents, c’est-à-dire une réponse aux événements externes positifs ou négatifs : « We view business model evolution as a fine tuning process involving voluntary and emergent changes in and between permanently linked core components, and find that firm sustainability depends on anticipating and reacting to sequences of voluntary and emerging change, giving the label dynamic consistency to this firm capability to build and sustain its performance while changing its business model ». Pour Demil et Lecocq (2010, p. 244), le rôle du manager est crucial puisqu’il lui revient de trouver cette cohérence entre composantes centrales de l’organisation et initiatives managériale. En matière d’ancrage territorial, la question est donc de savoir dans quelle mesure la gestion des RC s’inscrit dans une logique de l’innovation et dans une démarche d’apprentissage/d’évolution du BM (ce qui, soit dit en passant, peut poser problème s’agissant des savoir-faire dits « traditionnels »).

Le deuxième groupe de variables concerne l’organisation de la chaîne de valeur. L’entreprise se doit alors de déterminer trois éléments (Itami, Nishino, 2010, p. 365) : (1) la répartition du travail et des activités entre la firme et ses partenaires (typiquement une décision entre l’outsourcing et la fourniture interne), (2) en interne, la façon dont l’entreprise organise son système de travail et (3) en externe, la manière dont elle contrôle les activités de ses partenaires. Evidemment, dans le cadre d’une labellisation territoriale, cette question a une résonnance forte compte tenu des contraintes imposées par l’obtention du label OFG (le produit prend ses caractéristiques principales en France et au moins 50 % du prix de revient est d’origine française). Sur le premier point, la question du pourcentage de valeur ajoutée provenant du territoire français (entre 50 et 100 %) n’est pas neutre, loin s’en faut (combien). Par exemple, l’entreprise est-elle en mesure de réaliser l’ensemble de sa production sur son territoire ? Une autre question fondamentale concerne le choix entre activités intégrées et externalisées (quoi) et la mise en évidence des éléments qui président à cette répartition (pourquoi). Dans ce prolongement, celle relative au choix des fournisseurs (qui) et de leur localisation (où) est essentielle. En ce qui concerne le deuxième point, l’organisation interne de l’entreprise n’est pas seulement instrumentale, elle est aussi « culturelle ». Le défi est ici de faire vivre et évoluer la base de RC de façon à favoriser le renouvellement du BM (Doz, Kosonen, 2010). Cette question est essentielle notamment par rapport au (re)déploiement de l’entreprise et à la conquête de nouveaux marchés. Le troisième point, celui relatif au contrôle externe, doit être abordé de façon plus large (i.e. quelle démarche vis-à-vis des fournisseurs ?). Itami et Nishino (2010, p. 366) relatent le cas de Toyota, exemplaire à plusieurs titres : d’abord, l’entreprise qui a massivement recours à l’outsoucing, produit et sous-traite de façon simultanée les mêmes composants. Ensuite, Toyota évite les situations de dépendance en multipliant le nombre de sous-traitants. Enfin, l’entreprise entretient des relations continuelles et de long terme avec un nombre limité de fournisseurs : « (They) are often known as keiretsu relationships. These are not textbook, ‘arm’s lenght’ relationships, but semi-organizational relationships of mutual trust based on a long term perspective of common interest ». Finalement, le système de production de Toyota fonctionne à la fois comme un système interne d’organisation du travail et un mécanisme externe de contrôle de ses fournisseurs. Ce système n’est pas seulement un système de gestion des flux physiques, c’est aussi un système d’information entre partenaires. Dans le cas d’une labellisation territoriale, la question est celle des relations tissées avec les fournisseurs, la nature de ces relations (transactionnelles vs relationnelles), les mécanismes de contrôle mis en place…

Le dernier groupe s’intéresse à la proposition de valeur de l’entreprise. Evidemment, le client est au centre de cette problématique puisque ce sont eux qui sont, en dernier recours, « destinataires » des produits ou services offerts par l’entreprise (McGrath, 2010). Comme le rappellent Amit et Zott (2001), « Value propositions reflect the content of the transactions with customers, and the idiosyncratic deployment of resources that each organization manages so as to generate its offers ». Cependant, comme précisé plus haut, il est nécessaire d’élargir la problématique de la création de valeur dans deux directions. La première concerne la « cible » de l’entreprise, en d’autres termes ceux à qui s’adresse cette proposition de valeur. Demil et Lecocq (2010, p. 231) précisent que s’intéresser aux seuls clients n’est pas suffisant puisque l’entreprise a bien souvent plusieurs « types de clients » : « Firms may address value proposition to various kinds of ‘customers’ – end consumers, suppliers, complementors, competitors or sponsors ». Sosna et al. (2010, p. 401) vont plus loin en affirmant que l’ensemble des parties prenantes devront être prises en compte notamment parce que « The business model perspective requires the focal firm to create value for all stakeholder groups and capture value for itself ». Dans le cadre d’une labellisation territoriale, nous pensons qu’il est effectivement nécessaire de tenir compte des clients, des participants à la chaîne de création de valeur, mais également des autres parties prenantes puisque ces derniers sont susceptibles d’influencer le comportement de l’entreprise.

La seconde concerne l’idée même de valeur. Nous l’avons évoqué, la vision classique de la valeur est essentiellement centrée sur sa dimension économique et financière. Les exigences en matière de RSE amènent aujourd’hui à étendre cette problématique de la création de valeur aux aspects environnementaux et sociaux. Pour Thompson et McMillan (2010), la poursuite d’objectifs financiers et sociétaux n’est pas incompatible, bien au contraire. La performance à long terme (et a fortiori l’appropriation de la valeur par ses actionnaires/propriétaires) exige que ces deux types d’objectifs soient poursuivis simultanément. Pour Sosna et al. (2010, p. 401), il s’agit d’ailleurs d’une condition du succès de l’entreprise : « New business models must be externally validated, as well as being consistent with the internal facets of the organization ». Cette idée de validation externe peut d’ailleurs être rapprochée du concept de « licence to operate » : une entreprise ne peut fonctionner sereinement que si elle obtient le soutien de la communauté et des parties prenantes non-économiques. La labellisation territoriale s’inscrit finalement dans cette volonté de l’entreprise de montrer son attachement au territoire, de générer des revenus, de contribuer à la distribution de richesses et finalement de participer au développement des communautés environnantes. La question est alors de savoir dans quelle mesure ces différents groupes soutiennent l’action de l’entreprise vis-à-vis de son territoire d’implantation.

C’est autour de ces trois groupes de variables que nous avons construit la grille d’entretien nécessaire à la collecte des données (cf. p. 35). L’analyse a essentiellement consisté en une analyse thématique qui reprend la structure de cette grille. Nous présentons ci-après les résultats de nos investigations ainsi que les enseignements que nous en tirons.

Résultats et discussion

Nous reprenons ci-après les résultats de l’analyse thématique réalisée à partir des trois groupes de variables du modèle RCOV.

Commençons par le pôle « Ressources-Compétences ». A la question de savoir si la démarche d’obtention du label OFG a eu une incidence sur le choix et la façon de gérer les ressources (humaines, matérielles, incorporelles, financières), la réponse est partagée. Deux entreprises considèrent que l’OFG est un outil de certification a posteriori. En d’autres termes, celles-ci ont entendu parler de l’existence du label. Elles ont alors entamé une démarche pour l’obtenir, notamment parce qu’elles répondaient déjà aux critères de l’OFG (50 % VA en France, obtention des caractéristiques principales du produit en France). Partant, l’incidence de la démarche OFG sur la gestion des différentes ressources est (quasi-) nulle pour ce qui les concerne. A l’inverse, trois entreprises se sont engagées dans l’OFG et ont dû, soit rechercher des fournisseurs en France, soit rapatrier certaines étapes du processus de création de valeur. Cette démarche a donc eu un impact sur la gestion de leurs ressources humaines, matérielles et financières. Par exemple, deux d’entre elles liées au secteur de l’habillement, ont dû rapatrier des productions qu’elles avaient initialement délocalisées pour des questions de coût de production. Elles ont dû embaucher et investir dans la formation de salariés (notamment par le biais de contrats de génération impliquant une transmission des connaissances) de façon à faire renaître des savoir-faire techniques mis en sommeil et en partie disparus. Elles ont également dû investir dans des machines performantes de façon à compenser les surcoûts salariaux générés par cette démarche de relocalisation. L’effort financier a donc été significatif autant pour l’investissement matériel qu’humain. Ceci dit, l’impact sur l’actif immatériel a été particulièrement important pour ces entreprises (savoir-faire, label OFG) : comme le souligne l’un des dirigeants : « l’OFG a reboosté ces savoir-faire, c’est très clair ! ».

Quel que soit le secteur d’activité, les entreprises mettent en avant deux compétences distinctives : la capacité d’innovation et le savoir-faire technique (propre à chaque secteur d’activité). Trois dirigeants sur cinq pensent que la démarche OFG a eu un impact significatif sur l’apparition de ces compétences. Une entreprise note par exemple que la quête d’une diminution des coûts de production consécutive à la relocalisation de certaines activités (pour satisfaire au critère de VA), a stimulé l’innovation et l’a conduite à développer un véritable savoir-faire en matière de création de produit. Cette même entreprise indique que l’OFG constitue, en soi, un positionnement et qu’il l’oblige à travailler en permanence sur les facteurs de différenciation que sont la qualité, la flexibilité ou l’innovation (autant d’éléments de compétitivité hors-coût). De fait, la démarche OFG entraîne le développement des capacités d’innovation et consécutivement d’un savoir-faire technique/industriel, dès lors que l’entreprise choisit d’internaliser une partie du processus de création de valeur. Les deux autres entreprises considèrent que ces compétences distinctives (capacité d’innovation et savoir-faire technique) préexistaient, mais qu’elles ont été renforcées par la démarche OFG. De ce point de vue, la quête du label a servi de catalyseur (i.e. d’accélérateur dans le processus de développement de ces compétences), voire de révélateur pour ces organisations (prise de conscience des compétences-clés). On ne peut pas à proprement parler de compétences émergentes. Tout au plus peut-on dire qu’il s’agit d’une prise de conscience de compétences existantes qui se sont renforcées grâce au processus OFG.

Pour ces dirigeants, l’abandon de la démarche OFG conduirait inévitablement à la perte de ces savoir-faire. Comme le souligne l’un des dirigeants : « On ne tiendra pas et on fera comme tout le monde : on ira faire nos courses en Chine, en Inde… ». En d’autres termes, sans présager du sens de la relation démarche OFG/apparition de compétences distinctives, il existe un lien très direct entre ces deux processus, une concomitance.

A la question de savoir dans quelle mesure ces compétences distinctives participent à l’évolution de l’offre, la réponse n’est pas tranchée, mais certains éléments permettent de le penser. Pour l’ensemble des entreprises, la démarche OFG a ceci de positif qu’elle conduit à une réflexion sur le coeur de métier, qu’elle permet la mise en évidence des savoir-faire spécifiques (compétences distinctives, i.e. qui contribuent à la création de valeur). Dans la mesure où la labellisation est relativement récente, elle offre des perspectives de développements futurs. Ainsi, une entreprise souligne que la combinaison de ces deux savoir-faire (innovation + technique) et leur reconnaissance à l’extérieur (grâce à la médiatisation qui a résulté de l’OFG) lui a permis de capter de nouveaux clients. En d’autres termes, les compétences développées grâce ou en appui de la démarche OFG ont contribué à l’attractivité de l’offre de l’entreprise sur le marché.

Quant à savoir si ces compétences s’inscrivent dans la démarche d’évolution de leur BM, il semble ne pas y avoir d’ambiguïté. Quatre des cinq entreprises admettent ainsi que la démarche OFG a stimulé l’innovation. L’un des dirigeants note : il s’agit non seulement de « faire mieux à moins cher », mais aussi de « reprendre la main sur le produit » pour répondre de façon innovante aux besoins évolutifs des clients. On assiste donc à un renforcement de l’activité de soutien « Développement technologique, RD » (typologie de Porter). La dernière entreprise étant en situation de sous-traitance, sa position ne lui permet pas de maîtriser le processus d’innovation qui est un rôle dévolu au donneur d’ordre.

En résumé, la démarche pour l’obtention du label OFG a visiblement eu un impact sur la gestion des RC des entreprises ciblées. Elle les a amenées à réfléchir à leur coeur de métier et à identifier l’ensemble des ressources et compétences nécessaires à son exercice. Elle les a également conduites à (re)construire leur portefeuille de compétences autour de compétences-clés essentielles pour les marchés cibles. Ces compétences, principalement d’origine technologique sont celles qui permettent aux entreprises de se différencier de la concurrence (ex. : technique d’émaillage de la fonte pour une des entreprises de l’échantillon qui fabrique des planchas) et finalement de générer des revenus (Amit, Zott, 2001). Dans la mesure où l’OFG a également permis à ces entreprises de reprendre la main sur le produit et de développer une capacité d’innovation, son rôle dans l’évolution du BM s’avère déterminant. L’OFG contribue donc à ce que le BM devienne un système d’apprentissage à part entière (Smiths et al., 2010; McGrath, 2010; Sosna et al., 2010). Dès lors, l’implication du dirigeant à la fois dans la démarche OFG et dans le processus de recomposition du BM s’avère déterminante. L’OFG (initiée par le dirigeant) permet de révéler les compétences clés de l’organisation qui constitueront le socle stratégique pour de futures évolutions du BM (décidées ou entérinées par ce même dirigeant). Rappelons simplement que pour Demil et Lecocq (2010, p. 244), le rôle du manager est crucial puisqu’il lui revient de trouver cette cohérence entre composantes centrales de l’organisation et initiatives managériales : « The open-ended interactions between core components and managers’entrepreneurial initiatives mean business models are always changing… Managers must monitor consistency to ensure sustainable performance ». L’OFG devient donc un outil au service de l’évolution du BM, ceci dans une perspective de performance durable (économique, environnementale et sociale).

Abordons désormais le deuxième groupe de variables, celui qui concerne l’offre client et la création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

Le label OFG a-t-il modifié la proposition de valeur de l’entreprise ? A cette question, l’ensemble des participants répond par l’affirmative. Tous voient ici l’intérêt d’une certification, notamment sur le plan commercial. Ceci dit, la valeur est une chose, sa perception par les clients en est une autre. Bien que le Ministre du Redressement Productif de l’époque (A. Montebourg), ait fait beaucoup pour la notoriété du « Fabriqué en France », peu de consommateurs connaissent véritablement les tenants et aboutissants d’une labellisation territoriale[10]. Pour l’un des dirigeants, il convient donc d’expliquer ce sigle OFG et d’exposer ce qui le différencie d’autres appellations supposées proches. Rappelons que ce label est le seul qui garantisse l’origine du produit grâce à un processus de certification. L’enjeu de la communication autour de ce label est donc crucial, la difficulté étant que l’OMC et l’Union Européenne sont opposées à l’idée de labellisation territoriale et à l’apposition du pays de fabrication ou de production. La position des autorités françaises est pour le moins délicate : comment appuyer un label supposé combattre la désindustrialisation du pays sans se trouver en contradiction par rapport au droit international (ex. : principe de libre circulation) ?

Aux dires des cinq entreprises sollicitées dans cette étude, les clients sont généralement satisfaits d’acheter français. En d’autres termes, la proposition de valeur, notamment sa dimension non-économique, trouve un écho favorable dans le contexte de crise actuelle. Cela dit, il existe un fossé non négligeable entre la véritable proposition de valeur et sa perception par le client/consommateur. Pour l’un des dirigeants, les gens ne font pas la nuance entre un produit d’une marque française, un produit « Made inFrance » (MIF) et un produit labellisé OFG. De ce point de vue, le fait que Toyota ait été le premier fabricant à obtenir le label a permis de faire avancer les choses. Selon lui, « c’est un gros pied de nez à cette mécanique du faire croire ». En d’autres termes, on peut être une marque française sans pour autant fabriquer ses produits en France. S’agissant du MIF, les contraintes sont moins fortes que pour l’OFG (45 % versus 50 % du Prix de Revient Unitaire sur le sol français, pas d’obligation pour le produit de prendre ses caractéristiques principales en France). De surcroît, le MIF ne fait l’objet d’aucune certification, il relève d’une simple déclaration de la part de l’entreprise, même s’il peut faire l’objet d’une vérification par les autorités compétentes (services des douanes ou DGCCRF en France). Dès lors, les enjeux autour de la communication restent élevés, l’objectif étant pour les promoteurs de l’OFG, de faire connaître et reconnaître ces différences.

Si la participation du client à la préservation de savoir-faire ou à la création de valeur économique sur le sol français constitue l’un des ressorts de l’acte d’achat, ce n’est évidemment pas le seul. Le dirigeant d’une entreprise confrontée à la concurrence chinoise met en exergue d’autres éléments déterminants pour le consommateur : un niveau d’exigence beaucoup plus élevé dans la composition des produits (ex. : absence d’allergènes), la qualité des produits finis, la notoriété de la marque France et enfin l’assurance que l’entreprise productrice respecte, a minima, certaines exigences environnementales/sociales. En d’autres termes, l’argument prix (défavorable aux produits OFG) est contrebalancé dans l’esprit du consommateur par des considérations extra-économiques. Reste à savoir dans quelle mesure ces bénéfices justifient le surcoût d’un produit respectant les contraintes de l’OFG.

Abordons désormais les autres parties prenantes de l’entreprise. Bien qu’ils raisonnent en termes de « carnet de commandes », les fournisseurs qui s’inscrivent dans la démarche OFG, éprouvent, selon nos interlocuteurs, une certaine fierté à l’idée de participer à la création de valeur sur le sol français. Cela dit, pour certains fournisseurs « globaux » (ex. : secteur de la métallurgie), la contrainte d’une matière première produite en France est forte. L’OFG relève d’un cahier des charges purement technique élaboré dans le cadre d’une transaction entre partenaires. Il échappe donc à toute considération philosophique.

Selon les répondants, la position de la grande distribution est partagée. L’un des dirigeants rapporte la réticence d’un distributeur à l’égard de ses produits OFG : « Il n’est pas question que ce label apparaisse dans nos rayons pour la bonne et simple raison que ça mettrait le doute sur tout le reste ». Ce cas n’est pas isolé puisqu’une autre entreprise y fait mention. Cela dit, la demande d’une partie des acheteurs/consommateurs pour des produits d’origine française[11] a conduit les distributeurs des trois autres entreprises à se saisir cette opportunité. Comme le souligne l’un de nos interlocuteurs, on voit désormais apparaître de plus en plus de rayons dédiés aux produits dits « français » (comme il existe des rayons de produits bios ou équitables). C’est un moyen de combattre l’image de destructrices d’emplois généralement attachée aux entités de la grande distribution. C’est aussi une façon d’augmenter le chiffre d’affaires et de conforter les marges, les produits OFG étant par nature plus chers. Pour les fabricants travaillant à l’export (ex : Asie), l’apposition du label OFG constitue également un argument de vente pour une clientèle à la recherche de produits haut de gamme.

Pour les banques et organismes financiers, l’OFG ne constitue pas, malgré les messages généralement diffusés dans les médias, un argument fort pour l’obtention d’un crédit. Selon les dirigeants interviewés, seul compte le volet économique et financier.

Quant aux collectivités territoriales, selon les répondants, elles voient majoritairement d’un bon oeil l’obtention du label OFG (3 cas sur 5). En-dehors des retombées économiques (i.e. ressources fiscales), c’est généralement perçu comme un signe de soutien à l’emploi local et comme un facteur d’identification de l’entreprise à son territoire. Partant, on assiste à une mise en valeur des entreprises dans les supports de communication des collectivités.

Selon les personnes interviewées, les salariés sont également fiers de travailler dans une entreprise qui se soucie de la préservation et du développement de l’emploi sur son territoire. C’est le cas de trois entreprises sur cinq. A noter que l’une d’entre elles a été créée à la suite d’une procédure de reprise de l’entreprise par ses salariés. Les personnes embauchées y ont d’ailleurs investi leur prime à la création. Dès lors l’attachement est à la fois affectif et pécuniaire. L’OFG peut aussi être considéré comme un outil de communication interne, un argument fédérateur pour l’ensemble des salariés. Cela dit, il ne rassemble pas spontanément. Il faut parfois forcer les choses. Comme l’indique l’un des dirigeants, « on fait venir beaucoup de personnes, ici : des personnalités du monde du business, mais aussi du monde politique de tous bords… On fait venir des gens pour les sensibiliser. On a placardé OFG partout. C’est important d’en faire prendre conscience à nos salariés… Ce qu’ils voient, c’est qu’on se bat, qu’on essaie de continuer le pari de fabriquer en France… ». Quant à considérer qu’il efface toute autre problématique dans la relation entreprise/salarié (ex. : questions salariales ou relatives aux conditions de travail), ce serait, selon lui, exagéré. Il faut simplement voir ici la volonté du dirigeant de médiatiser l’effort de l’entreprise en faveur de son territoire.

Quant aux actionnaires, notons simplement que les personnes interviewées lors de ces entretiens sont les dirigeants des entreprises (PME de 7 à 200 salariés) et qu’ils possèdent une part du capital. Ce sont eux qui sont à l’origine de l’engagement dans la démarche OFG, notamment parce qu’ils croient à la nécessité de préserver une industrie sur le sol français (la plupart sont ingénieurs et attachés à la dimension technique de leur entreprise). Ils voient également l’intérêt d’apposer le label OFG sur leurs produits, la marque « France » constituant pour eux, un véritable argument de vente en France et à l’international. Quant aux autres actionnaires, ils soutiennent l’initiative tant que celle-ci sert leurs intérêts financiers ou non (cas des salariés-actionnaires naturellement sensibles aux questions sociales).

En résumé, la proposition de valeur sous-jacente à l’OFG trouve un écho favorable sur le marché (Mac Grath, 2010; Amit, Zott, 2001). En d’autres termes, l’argument « Fabriqué en France » séduit les clients français, notamment dans le contexte de crise et de désindustrialisation du pays. Cependant, l’argument éthique (i.e. soutien à l’économie française) est contrebalancé par des raisons plus rationnelles/utilitaristes : la qualité ou le service associé au produit (supposés être meilleurs que pour un produit fabriqué dans un pays à bas coût de MO) sont également des critères déterminants de l’achat. Pour une clientèle internationale, la « marque France » est aussi symbole de luxe et généralement associée à un certain style de vie. L’argument OFG échappe ici à toute considération éthique. Quoi qu’il en soit, ces différents bénéfices consommateur/utilisateur (éthique vs utilitarisme) sont évidemment à mettre en balance avec le surcoût induit par le fait de fabriquer en France. Cependant, les clients n’ont qu’une vague idée des différences entre les appellations reliées au « Fabriqué en France ». Il y a là un enjeu de communication pour les promoteurs de l’OFG.

Si le client constitue la principale cible de l’entreprise qui décide de s’inscrire dans une démarche OFG, ce n’est pas la seule. Rappelons simplement que, selon Demil et Lecoq (2010), l’entreprise a de multiples interlocuteurs. Les salariés, la société civile ou les populations environnantes sont également visées au travers de la démarche de labellisation territoriale. L’OFG relève d’une volonté d’affirmation par le dirigeant du rôle sociétal de l’entreprise. Finalement, au travers de la démarche de labellisation, l’entreprise tend à se rapprocher de la conception du BM développée par Sosna et al. (2010) ou Thompson et McMillan (2010) : pour permettre une appropriation de la valeur créée (financière) par les actionnaires/propriétaires, l’entreprise doit créer de la valeur (économique, sociale, environnementale) pour l’ensemble des parties prenantes. Dès lors, dans la perspective de l’OFG, la notion de valeur créée est entendue au sens large (i.e. économique, sociale et environnementale) et elle concerne autant les shareholders que les stakeholders (Vial, 2008). L’OFG conduit donc à éclairer les enjeux à la fois économiques et non-économiques autour du BM. Il permet d’élargir la vision d’un BM centré non plus sur la création de valeur économique, mais de valeur « durable » (i.e. économique, sociale et environnementale).

Concentrons-nous enfin sur le troisième groupe de variables, celui qui concerne la chaîne et le réseau de valeur de l’entreprise.

Le premier point traite de l’impact de l’OFG dans la répartition du travail firme/partenaires, en d’autres termes, du processus externalisation → internalisation. On ne note aucune influence significative sur cette répartition, soit parce que l’entreprise satisfaisait aux critères de l’OFG avant l’apparition du label, soit parce que celle-ci n’avait pas les compétences techniques pour réaliser autre chose que ce qu’elle réalisait précédemment, soit enfin parce qu’elle avait déjà choisi d’internaliser l’ensemble du processus de production. Deux entreprises signalent qu’elles auraient pu imaginer internaliser certaines étapes du processus productif (i.e. fabriquer des composants initialement achetés à l’extérieur) mais, qu’au-delà du savoir-faire technique, elles se sont heurtées à un problème de volume. L’échelle de production devait alors leur permettre d’amortir les coûts d’investissement, ce qui n’était pas le cas. Deux autres entreprises ont rapatrié une partie du processus productif précédemment délocalisé au Maroc. On ne peut donc parler d’internalisation mais plutôt de relocalisation d’une partie de la fabrication. Finalement, la démarche d’OFG n’aboutit pas à un processus d’intégration des activités productives.

Quant à la question du choix de fournisseurs (français versus étrangers), la plupart des dirigeants (4 sur 5) notent que l’absence de fabricants français ne leur laisse bien souvent pas le choix quant aux sources d’approvisionnement (ex. : cas du secteur textile). A ce sujet, une entreprise relève que la question du critère des 50 % (VA « française »), et donc du choix de fournisseurs préférentiellement français, est quelque peu trompeuse. A l’heure actuelle, l’exigence se limite aux fournisseurs de rang 1[12]. En conséquence, un donneur d’ordre peut faire appel à un fournisseur français qui n’aura lui-même apporté que 10 % de VA. Ses approvisionnements seront alors considérés comme provenant du territoire français. Selon l’un des dirigeants, il est possible qu’à l’avenir les fournisseurs de rang 2 et 3, soient intégrés dans le processus de certification. Un autre responsable souligne que moins les matières premières achetées à l’étranger sont chères, plus ceci est favorable à l’obtention du label : c’est finalement l’un des paradoxes de l’OFG que d’inciter les entreprises à opter pour un sourcing dans un pays à bas coût de MO ! A la question de savoir s’il est difficile de satisfaire aux critères de l’OFG, notamment celui relatif aux sources d’approvisionnement, les réponses sont mitigées : deux répondants soulignent les problèmes de sourcing en France, deux autres intègrent cette contrainte comme un paramètre supplémentaire dans leur cahier des charges. Le dernier dirigeant ne se prononce pas mais il souligne qu’en cas de problème, il n’hésiterait pas à utiliser un autre logo que l’OFG (ex : drapeau Bleu-Blanc-Rouge ou Made in France).

Le deuxième point traite de l’impact de la démarche OFG sur le contrôle de l’activité des sous-traitants. Dès lors que les bases de la relation client/fournisseur sont clairement posées et acceptées (ex. : signature d’une charte de qualité), les entreprises se situent toutes dans une logique de partenariat. Selon les dirigeants interviewés, la confiance régit alors la relation entre l’entreprise et ses fournisseurs. Cette logique est d’autant plus forte que les approvisionnements concernent des composants techniques nécessitant une mise au point longue et difficile. L’OFG tendrait à renforcer les liens clients/fournisseurs.

Peut-être faut-il voir dans ce mode de relation la conséquence d’un facteur de contexte : l’ensemble des entreprises met en exergue l’incapacité d’envisager un double sourcing compte tenu des faibles volumes à approvisionner. Rappelons que nous avons ciblé essentiellement des PME (ce qui expliquerait les faibles volumes) et que l’OFG relève non pas d’une stratégie de volume, mais de différenciation. Dès lors, il ne resterait plus aux donneurs d’ordres que la possibilité d’opter pour un mode de relation partenarial avec des fournisseurs disposant d’un savoir-faire éprouvé. Cette hypothèse reste néanmoins à vérifier.

Quant au rôle de l’OFG dans l’apparition de filières d’approvisionnements spécifiquement françaises, aucune entreprise ne l’a encore noté. Un répondant souligne que « la labellisation est trop récente, trop confidentielle pour avoir eu un effet significatif dans ce domaine ». Deux autres dirigeants évoquent néanmoins cette possibilité en soulignant un frein majeur à cette restructuration : les pertes de savoir-faire consécutives au phénomène de désindustrialisation français qui risquent de contrarier l’apparition de telles filières. C’est notamment le cas de l’industrie textile (absence de tisseurs en France).

Le troisième point s’intéresse à l’impact de la démarche OFG sur l’organisation. De ce point de vue, la labellisation n’a rien changé. Un répondant signale que la labellisation s’inscrit dans le respect de procédures habituelles dans une démarche de normalisation (type ISO 9001 ou 14001). Pour un autre, « il n’y a pas eu de révolution liée au label OFG… On rédige des procédures, des modes opératoires et, pour nous, le label OFG, c’est un cahier des charges comme un autre ». Une troisième personne souligne d’ailleurs que l’impact de l’OFG n’est pas véritablement ressenti dans les ateliers. En d’autres termes, une partie des salariés ne percevrait pas de changement lié à l’OFG. On en conclut que l’OFG, tel qu’il est appréhendé dans les entreprises concernées par l’enquête, n’impacte pas la structure (même s’il nécessite la mise en place et le respect de procédures particulières) et qu’il ne s’accompagne pas véritablement d’un changement culturel fort.

En résumé, si l’on s’en tient aux résultats de nos analyses, l’impact de la démarche de labellisation territoriale sur l’organisation est limité, mais ceci tient à la spécificité de notre échantillon composé d’entreprises de petite taille. Tout d’abord, l’OFG n’a contribué à aucun mouvement d’internalisation d’activités productives. La raison principale vient de ce que les entreprises se heurtent à la fois à des problèmes de savoir-faire (elles ne disposent des compétences nécessaires pour réaliser l’ensemble du processus de production) et de volume (difficulté d’amortir les investissements nécessaires à une internalisation d’activités).

Quant à la recherche de fournisseurs français (pour répondre au critère de VA), elle se heurte bien souvent à la réalité du terrain : pour certain(e)s matières ou composants, il n’existe pas de possibilité de sourcing hexagonal. C’est probablement une conséquence du phénomène de désindustrialisation français[13]. Cependant, quand l’option d’un fournisseur français existe, on assiste à la mise en place de relations partenariales entre l’entreprise et son sous-traitant. L’OFG ne contribue donc pas au renforcement des procédures de contrôle sur les fournisseurs. Bien au contraire, ces relations sont basées sur la confiance conformément à celles mises en place par Toyota à l’égard de ses propres fournisseurs (Itami, Nishino, 2010). L’OFG favoriserait donc la mise en place de relations partenariales avec des fournisseurs clés plus qu’il ne contribuerait à une internalisation des activités.

Enfin, l’OFG n’a pas véritablement modifié l’organisation interne de l’entreprise, la structure n’étant pas directement impactée. De surcroît, ce qui est plus étonnant, l’OFG ne s’accompagne pas vraiment (ou n’est pas précédé) d’un changement culturel. Dès lors, si le BM met en exergue le rôle central de la proposition de valeur de l’entreprise vis-à-vis des parties prenantes internes et externes (Vial, 2008), un chemin reste à parcourir pour que la labellisation soit le reflet d’un projet sociétal partagé et non un simple outil de différenciation.

Conclusion

A l’heure d’interrogations croissantes sur les déséquilibres générés par une économie mondialisée, le concept de BM s’est imposé comme un concept essentiel pour les Sciences de gestion. Son intérêt est de centrer la problématique des entreprises, principaux acteurs de cette économie sans frontière, sur la création de valeur au sens économique du terme. Les exigences croissantes en matière de RSE ont justement conduit les firmes à élargir cette notion de valeur créée et à y intégrer les aspects non-économiques (i.e. environnementaux, sociaux) longtemps laissés de côté par nombre d’entre elles. Pour pouvoir vivre et se développer, l’entreprise doit non seulement créer de la valeur économique, elle doit également assumer ses responsabilités vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes.

L’idée d’ancrage local et de participation de l’entreprise au développement du territoire où elle opère, est désormais un objectif clairement affiché par de nombreuses organisations. C’est un des principaux domaines d’action de l’entreprise, tel qu’il est préconisé dans le cadre de la norme ISO 26000 relative à la RSE. De plus en plus d’entreprises mettent en avant leur souci de contribuer au développement de l’économie nationale et apposent sur leurs produits des mentions indiquant le pays (ici, la France) dans lequel ceux-ci ont été fabriqués. La plupart de ces mentions relèvent d’une simple déclaration (ex. : Made inFrance) et ne font l’objet d’aucune procédure de certification. Afin d’éviter toute ambigüité, a été créée à l’initiative de l’association ProFrance, le label OFG (Origine France Garantie) permettant de certifier que les produits sur lesquels celui-ci est apposé, répondent bien à un certain nombre de critères relatifs à une production sur le sol français. Ce label permet à la fois aux consommateurs de disposer d’une information fiable sur l’origine des produits et aux entreprises de valoriser leur production.

L’objet de notre recherche était de montrer les incidences de cette quête d’équilibre entre les intérêts de l’entreprise et de ceux du territoire sur lequel elle opère. Nous soutenons ici que la volonté de conciliation d’un ensemble d’intérêts impacte nécessairement les différentes dimensions du BM, à savoir les ressources /compétences mobilisées, l’offre faite aux clients et à l’ensemble des parties prenantes et enfin la chaîne de valeur interne et externe de l’entreprise. Rappelons simplement que l’approche utilisée pour cette recherche était de nature qualitative et que l’objectif n’était pas la représentabilité des résultats, mais bien la compréhension d’un phénomène jusqu’ici peu exploré. Les données ayant servi à l’analyse ont été collectées par le biais d’entretiens réalisés auprès de dirigeants de cinq PME engagées dans une démarche de labellisation territoriale.

S’agissant des ressources et compétences, en dehors des entreprises qui se sont servies de l’OFG comme d’un outil de certification a posteriori (parce qu’elles répondaient déjà aux critères avant l’apparition du label), l’impact de la démarche de labellisation s’est fait clairement ressentir dans le choix et la façon de gérer les ressources (matérielles, financières, humaines ou incorporelles). L’exemple le plus significatif concerne la nécessité pour deux entreprises du secteur textile de rapatrier des productions initialement délocalisées pour des questions de coût. Outre les investissements nécessaires pour fabriquer de nouveau en France, il leur a fallu reconstruire un savoir-faire disparu localement depuis de nombreuses années : formations internes, apprentissage progressif des technologies ont permis à ces entreprises de satisfaire aux conditions imposées par le label OFG, en particulier celui relatif à la valeur ajoutée sur le sol français. Si l’OFG a permis l’apparition ou le renforcement de compétences, c’est surtout dans le domaine de l’innovation et des savoir-faire techniques que ces compétences s’avèrent stratégiques. L’OFG a d’ailleurs ceci de positif qu’il conduit à une véritable réflexion sur ce qui constitue le coeur de métier de l’entreprise, celui où s’expriment ses véritables compétences distinctives. Si la démarche de labellisation stimule l’innovation, elle permet également de reprendre la main sur son produit. La combinaison des deux critères de l’OFG (50 % de VA française et produit qui prend ses caractéristiques principales en France) conduit non seulement à une meilleure maîtrise des processus d’innovation, elle amène également à se rapprocher de ses fournisseurs hexagonaux (avec lesquels il convient de mettre au point les matières/composants/produits achetés). Finalement, l’OFG contribue à ce que le BM devienne à lui seul un système d’apprentissage dynamique au service d’une performance durable de l’entreprise (Smith, Binns, Tushma, 2010; McGrath, 2010).