Résumés

Résumé

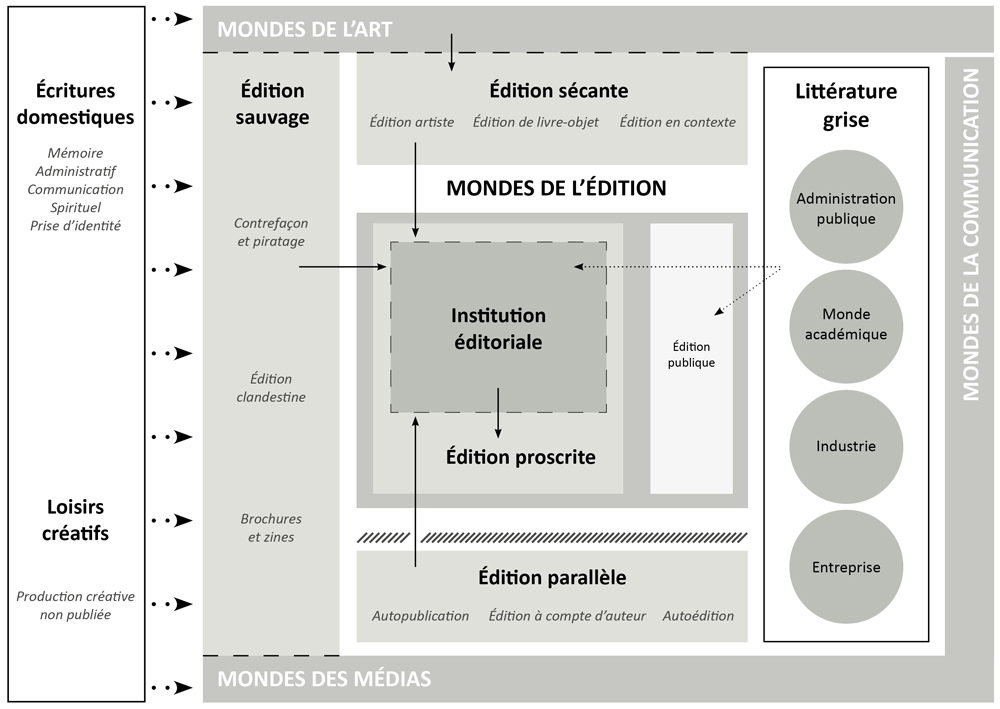

En prenant appui sur les travaux de Jacques Dubois (L’Institution de la littérature, 1978) et de Bernard Mouralis (Les Contre-littératures, 1975), l’article propose une typologie de la production située en dehors de l’institution éditoriale. Ce modèle dynamique porte sur la production éditoriale dans un double sens : il s’agit autant de prendre en considération des conditions de production que des classes de produits, aspects liés par un grand nombre de déterminations réciproques : on peut admettre en effet que le journal intime est plutôt du ressort d’un cadre domestique, alors que la thèse, le livre-accordéon et le tract anticapitaliste ont d’autres environnements de prédilection. Après avoir isolé la production relative à la « littérature grise » et à certaines « sphères professionnelles », de même que les « écritures domestiques » et les « loisirs créatifs », le modèle propose de circonscrire quatre espaces spécifiques : « édition sauvage » (piratage et contrefaçon, édition clandestine, brochures et zines), « édition parallèle » (autopublication, édition à compte d’auteur, autoédition), « édition sécante » (édition artiste, édition de livre-objet, édition en contexte) et « édition proscrite ». Chacun de ces mondes, « outsider » au sens d’Howard S. Becker, présente un type de transgression spécifique en regard des conventions de l’institution éditoriale. Afin de donner une assise objective à ce classement, la « norme institutionnelle » a été formalisée au départ des critères posés par les instances officielles de l’aide à l’édition (Centre national du livre en France, Promotion des Lettres en Belgique). Ainsi apparaît-il qu’édition sauvage, parallèle, sécante et proscrite, sont respectivement liées à des ruptures juridique, économique, commerciale et éditoriale.

Abstract

Building on the works of Jacques Dubois ((L’Institution de la littérature, 1978) and of Bernard Mouralis (Les Contre-littératures, 1975), this article presents a typology of production located outside the publishing institution. This dynamic model is concerned with publishing production in a dual sense: it is as much a matter of taking production conditions into consideration as it is of considering the type of product, aspects that are connected by a large number of reciprocal determining factors: one could admit, in effect, that the personal journal is somewhat more the product of a domestic framework, while the thesis, the accordion book and the anti-capitalist tract are partial to other environments. After having isolated production relative to “grey literature” and to certain “professional spheres,” as well as “domestic writing” and “creative pastimes,” the model outlines four specific spaces: “unbound publishing” (pirating and counterfeiting, clandestine publishing, pamphlets and zines), “parallel publishing” (self-publication, vanity publishing, self-publishing), cutting-edge publishing (artist publishing, book as object publishing, publishing in context), and “banned publishing.” Each of these “outsider” worlds, to borrow from Howard S. Becker, represents a specific type of transgression with regards to the conventions of the publishing institution. In order to provide an objective foundation for this categorization, the “institutional standard” has been formalized using criteria put in place by the official authorities who assist publishing (Centre national du livre en France, Promotion des Lettres en Belgique). In this way, it seems that unbound, parallel, cutting-edge and banned publishing, respectively, are closely connected to judicial, economic, commercial and publication breaches.

Corps de l’article

Le modèle qui va suivre porte sur la production éditoriale dans un double sens. Il s’agira autant de prendre en considération des conditions de production que des classes de produits, aspects liés par un grand nombre de déterminations réciproques : on peut admettre en effet que le journal intime est plutôt du ressort d’un cadre domestique, alors que la thèse, le livre-accordéon et le tract anticapitaliste ont d’autres environnements de prédilection. Les travaux consacrés aux conditions de production et aux pratiques éditoriales se bornant souvent à des approches techniques ou à des études de cas, nous n’y avons pas trouvé un terrain propice à une amorce de réflexion. C’est en sociologie de la littérature, sur le plan de l’analyse de contenus en situation, que l’on trouve la plus probante esquisse de typologie grâce aux travaux de Jacques Dubois et de Bernard Mouralis[1].

1. Au sujet des contre-littératures

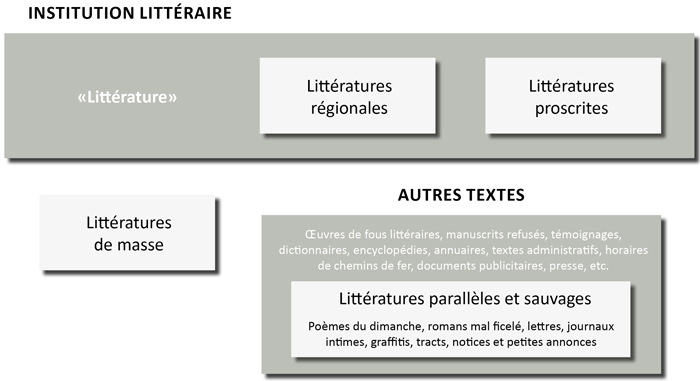

Après avoir consacré la majeure partie de L’Institution de la littérature (1978) au noyau dur de l’institution littéraire, Jacques Dubois avait réservé tout un chapitre aux littératures minoritaires, vaste territoire occupé, de part et d’autre de l’enceinte institutionnelle, par les oeuvres isolées « dans des positions marginales à l’intérieur » ou exclues « du champ de la légitimité[2] ». Les littératures minoritaires étaient segmentées de manière didactique en catégories, dont les premières – « littératures proscrites » et « littératures régionales » – faisaient partie intégrante de l’institution, tandis que les autres – les « littératures de masse », les « littératures parallèles et sauvages » – évoluaient dans un dehors incertain : « à la différence des oeuvres censurées et des oeuvres de la sphère régionale, les produits de masse se trouvent proprement au-dehors du système littéraire et de sa juridiction[3] », écrit Jacques Dubois en y associant les littératures parallèles et sauvages. Cet ensemble à l’odeur de soufre a fasciné plus d’un chercheur ou étudiant soucieux d’en découdre avec le ronronnement de la littérature instituée, mais passé le choc de la révélation, sa mise en pratique est moins aisée qu’il n’y paraît. En raison de la perméabilité des pôles minoritaires tout d’abord, qui sont plus des ensembles thématiques que des catégories étanches : les littératures proscrites, « formes de contestation, de novation et de déviance[4] » ayant fait l’objet d’un refus ou d’une exclusion de la part d’une instance de l’institution, pourraient bien, si l’on y songe, englober la littérature régionale – rejoignant les femmes écrivains et la littérature prolétarienne élevées, par Dubois, au rang de proscrits, avec Lautréamont et Jarry. En raison de la fuyante ligne de partage, ensuite, entre les littératures qui relèvent ou non de l’institution : le circuit symbolique et commercial des littératures de masse n’est-il pas tout aussi intégré que celui de la littérature régionale?

Situées « aux extrêmes confins du système général des lettres[5] », les littératures parallèles et sauvages se caractérisent à la fois par la simplicité de leur mode d’élaboration, leur caractère expressif (intimiste, oratoire) et « la force irruptive de leur manifestation[6] ». On y trouve des formes aussi variées que poèmes du dimanche, romans mal ficelés, lettres, journaux intimes, graffitis, tracts, notices et petites annonces. Leur hétérogénéité est due au traitement secondaire réservé par Dubois à ces « littératures » : il s’agit pour ainsi dire, au sens propre comme au figuré, d’un appendice à L’Institution de la littérature, et, qui plus est, fondé en partie sur les travaux de Bernard Mouralis. Dans ses Contre-littératures (1975), ce dernier s’était déjà inquiété du sort de la production hors-norme, sans toutefois lui assigner un concept spécifique. Les « autres textes » y désignaient ainsi un corpus « non littéraire », plus étendu encore que celui de Dubois puisque l’on y retrouvait pêle-mêle : les oeuvres de fous littéraires, les manuscrits refusés, les lettres et journaux intimes non destinés à la publication, les témoignages, les petites annonces, les dictionnaires, encyclopédies et annuaires, les graffitis et activités scripturaires underground, les textes administratifs et horaires de chemins de fer, les documents publicitaires (enseignes, affiches, catalogues) et la presse, le tout suivi d’un « et caetera » qui en disait long sur la diversité escomptée. Autant de productions qui, selon Mouralis, « par leur seule existence et par la possibilité qu’on a de les grouper, rappellent de façon manifeste l’arbitraire qui les exclut de la tradition lettrée[7] ».

De Mouralis à Dubois, on mesure le chemin parcouru : le second a conservé ce qui, dans l’immensité du non-littéraire, entretient généralement des rapports objectifs au littéraire dont il se trouve exclu, car c’était donner beaucoup d’importance à la littérature que d’étendre son hégémonie aux colonnes d’un horaire de chemins de fer. Mais de Mouralis à Dubois, se perd une conception large de la production écrite. Or, c’est à partir de cette ouverture que Mouralis allait formuler des remarques décisives au sujet de « l’image livresque de la littérature ». Le bientôt nommé caractère « parallèle et sauvage » n’était pas seulement le produit d’une exclusion de la part de l’institution littéraire, mais le fait d’un écart de support : « Aucun d’eux, expliquait Mouralis, n’est produit, consommé et perçu comme tel et ceux qui en ont la forme ne le sont pas dans la réalité : les dictionnaires, les encyclopédies, les catalogues, les guides, les annuaires […] ne se lisent pas de la première à la dernière page[8]. » Et d’ajouter plus loin : « Une partie, parfois essentielle, de leur signification dépend de la présentation matérielle du texte et souvent même du support sur lequel il est écrit[9]. » Par ces arguments, Mouralis faisait donc valoir que l’extra-littéraire investit des supports différents du livre dans sa forme la plus sacralisée – celle du livre qui se lit et non qui se regarde ou se consulte – et qu’il en tire une expressivité spécifique : l’espace typographique du journal fait sens, tout comme l’environnement et les techniques du graffiti; la mise en page du manuscrit renforce ou déforce les espoirs qui y sont placés, tout comme la lettre dactylographiée ou manuscrite dit quelque chose de son émetteur le plus direct. Et si la reproductibilité ne leur est nullement interdite, certaines productions se définissent au contraire par leur unicité ou par la rareté de leurs exemplaires : la valeur du journal intime ou de l’album photographique tient autant à un caractère mémoriel et documentaire qu’à la concentration d’une intensité créative en un point de l’univers[10].

Les « autres textes » de Bernard Mouralis et les « littératures parallèles et sauvages » de Jacques Dubois incarnent la frontière ultime du pouvoir coercitif de la littérature. Or, un tel angle d’attaque contribue à renforcer le prestige littéraire : s’il semblait nécessaire à ces auteurs de faire descendre le littéraire de son piédestal en considérant des formes réputées moins nobles, la littérature en tant que production écrite n’en reste pas moins une référence absolue. L’approche de Jacques Dubois était centrée sur le texte littéraire, conséquence logique du coup de force accompli dans son essai : « comprendre, comme le souligne Jean-Pierre Bertrand, cette littérature dans la matérialité de ses processus de production[11] ». Celle-ci ne serait plus seulement évaluée à l’aune des auteurs et des oeuvres, mais aussi de ses complications, de ses « rouages » pour reprendre le mot de Jean-Pierre Bertrand, parmi lesquels les salons, les prix, la presse, l’enseignement, la librairie et l’édition. Une telle révolution n’aurait pu s’encombrer de détails propres à chacune de ces pièces, qui ont fait ultérieurement l’objet de sociologies particulières. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’attention portée aux « pratiques éditoriales » y soit limitée, sauf à dire que les littératures parallèles et sauvages « ne participent d’aucun des réseaux [conventionnels] de production-diffusion, qui s’expriment de façon plus ou moins spontanée et se manifestent à travers des canaux de fortune[12] ».

Au départ du texte littéraire, Bernard Mouralis et Jacques Dubois ont étendu considérablement la compréhension du phénomène, mais n’ont fait qu’effleurer la question de l’acte éditorial. Il nous semble intéressant de prendre le problème dans l’autre sens, en partant des conditions de production pour en venir à caractériser ensuite la production. Nous privilégierons donc, dans les pages qui vont suivre, une approche fondée sur des pratiques (du bricolage au professionnalisme) et des supports matériels (de la brochure à l’édition de luxe) afin de mettre à distance les schèmes de pensée fondés sur le littéraire. À cet égard, nous devrons quitter le territoire de la littérature pour envisager les genres et catégories qui, de l’encyclopédie à la bande dessinée en passant par le livre pratique, constituent d’autres horizons de la production étrangère au coeur de l’institution.

2. Littérature grise et univers professionnels

La problématique des textes produits en dehors de l’institution éditoriale a fait l’objet de recherches soutenues en sciences de l’information et des bibliothèques où elle constitue pour ainsi dire un passage obligé. S’y pose la question du traitement pratique que l’on peut réserver à la littérature – au sens documentaire – « non-conventionnelle » ou « semi-publiée », souvent qualifiée de « littérature grise ». Sa grisaille enveloppe les documents qui n’ont pas été pris en charge par des éditeurs commerciaux et vise par exemple les rapports, thèses, exposés et brevets. La définition la plus communément admise de cette « littérature grise » est celle de la Conférence de New York (2004), rangeant sous l’appellation ce qui est « produced on all levels of government, academics, business and industry in print and electronic formats, but which is not controlled by commercial publishers i.e. where publishing is not the primary activity of the producing body[13] ». Ces documents ont une portée informative ou professionnelle qui en restreint généralement la diffusion : ils ne s’adressent pas à un public universel, mais à des publics particuliers[14]. Prise entre la clarté du document public/publié et l’obscurité du non-publié, la littérature grise n’épuise pas les dehors de la publication traditionnelle. Ainsi ne se confond-elle pas plus avec le coeur de l’institution qu’avec la production réalisée pour soi ou ses proches dans le cercle privé, à l’image du journal intime et de la lettre non destinée à la publication. Mais, comme le fait remarquer Jacques Keriguy, la dimension non-conventionnelle ou semi-publiée de la littérature grise se distingue de même de la « littérature souterraine » qui résulte, pour sa part, de la « volonté délibérée de se tenir en marge des dispositifs de contrôle des publications, pour des raisons politiques, morales ou artistiques[15] ». Ces espaces éditoriaux sont fondés sur des conventions distinctes de celles qui prévalent au sein de l’institution éditoriale. Leurs membres appartiennent à des communautés et sont jugés selon leurs critères : un « bilan moral » de fin d’année ne sera pas condamné pour sa faible diffusion dans le réseau de la librairie ou pour avoir ignoré la règle des trois unités du théâtre classique.

La littérature grise se rapporte à des sphères professionnelles, productrices en quantité de documents fonctionnels et limités à leur cercle restreint. Bien entendu, ces sphères ne sont pas totalement coupées du monde de l’édition – à l’instar, dans le domaine hybride de l’édition publique, de La Documentation française, marque d’édition de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en France. Les passerelles avec l’institution la plus officielle de l’édition sont nombreuses elles aussi : le roman d’entreprise, les mémoires de grand patron et les essais de prospective dus à des consultants sont emblématiques de la percée occasionnelle de ces acteurs dans l’édition pour des raisons symboliques ou financières. Il en va de même du manuel de cuisine ou d’art-thérapie consacrant les notes destinées jusqu’alors à une brigade ou à des étudiants en cours du soir. Dans cet environnement, le monde académique est celui qui entretient les rapports les plus étroits avec l’institution éditoriale, que la publication soit confidentielle ou grand public sur le mode de la vulgarisation, mais sans renoncer à la littérature grise pour autant : cette dernière reste, quoiqu’il arrive, l’outil de prédilection de ces sphères professionnelles afin de répondre à leurs besoins immédiats.

Ces mondes n’ont pas pour vocation première de transmettre leurs résultats au public, et c’est là ce qui les distingue de la presse et de la publicité évoquées par Bernard Mouralis. Celles-ci sont intrinsèquement liées à la diffusion et tissent, elles aussi, des liens avec l’institution éditoriale. On peut penser aussi bien aux figures de l’écrivain-journaliste et du journaliste-écrivain qu’à l’essor du mook qui, popularisé dans sa forme lors du lancement en 2008 de la revue XXI par Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, fait figure d’implant journalistique au sein du monde de l’édition. Ces pratiques mobilisent des compétences rédactionnelles dont la proximité avec le travail des écrivains est bien réelle, quoique fondée sur une plus grande transitivité : ainsi du copywriter dans le monde de la publicité, véritable concepteur de textes au sens large et doté parfois d’une plume à faire pâlir certains écrivains de profession[16]. Passé la ressemblance, les mondes assimilés ne pourraient être qualifiés pour autant, de même que la littérature grise, de parallèles et encore moins de sauvages : ils relèvent incontestablement d’autres univers dont la production – du fait divers au grand entretien d’un côté, de l’affiche à la lettre d’information de l’autre – ne répond guère au principe de sous-terranéité que l’on chercherait en vain de ce côté.

3. Écritures domestiques et loisirs créatifs

À l’ombre des grands ensembles se niche la production confinée au cercle de l’intime. La production qui en relève est difficile à saisir, car elle peut engager des visées concordantes ou contradictoires. On peut en effet faire acte de création sans visée de publication, alors que l’inverse n’est pas vrai : tout projet pensé comme publication, fût-il fondé sur le pastiche, le ready-made ou le plagiat, suppose une certaine idée de la création. Avant même d’envisager cette dernière, il convient d’isoler ce qui, production textuelle de l’esprit et du corps, est du registre de l’utilitaire. Le courrier administratif, le testament, le livre de comptes, les formes variées d’inventaire, le carnet d’adresses, la liste de courses, sont pour certains imposés du dehors, pour d’autres le fruit d’un acte volontaire, mais ne poursuivent pas un objectif public. Ces « écritures domestiques » ou « ordinaires[17] » se destinent à des publics qui en déterminent le découpage : documents pour soi, pour les proches ou pour des instances extérieures au cercle sont les trois modalités de cette production qui, tout en étant exposée à des « figures » accidentelles (le dessin machinal sur une liste de courses, l’humour de carte postale, l’emphase d’une lettre de réclamation), ne poursuit pas prioritairement une visée créative. Leur existence est motivée par des fonctions pratiques dont la première est mémorielle, que le sociologue Bernard Lahire qualifie de « moyen annexe “pour se rappeler”[18] ». Le journal personnel, l’album photographique et les recettes de famille ne sont ici que les formes les plus abouties du processus, auquel il convient d’ajouter toute forme d’inscription – du post-it au rappel enregistré dans un téléphone, en passant par l’adresse écrite au stylo à bille sur la main – tournée vers le passé ou l’avenir. D’autres fonctions ont trait à l’ordre administratif (déclaration d’impôt, sondage, dénonciation), à la communication (lettre, mais aussi mémoires à l’attention des enfants), au spirituel (écrits votifs[19]) ou encore à ce que Jean-Pierre Albert nomme la « prise d’identité », dans laquelle on serait tenté de ranger tout ce qui relève de l’usage personnel et standard des réseaux sociaux, à travers les manifestations d’un goût et les annonces de « rupture biographique[20] » d’un individu.

Aide-mémoires, documents administratifs, faits de transmission et fragments d’une image de soi existent en tant qu’« écritures », mais ils peuvent mobiliser des compétences éditoriales. Le choix d’un papier, de telle ou telle carte postale, d’une police de caractère porte déjà sur des éléments de paratexte, sans compter que l’individu peut mimer dans certains cas la fonction de sélection éditoriale : les articles découpés dans la presse et rangés dans des fardes, la curation de contenus sur le web, les poèmes recopiés à la main dans un cahier, les citations exhibées dans un hall d’entrée sont l’expression de coups de coeur dont la logique ne diffère guère de celle des éditeurs officiels. Ces derniers exemples attirent l’attention sur l’environnement direct des « écritures domestiques ». Du partage intempestif de documents humoristiques en réseaux à la conduite d’une veille informationnelle, la curation de contenus passe du registre domestique au monde professionnel et entre par là même dans l’orbite des littératures grises ou de la presse jusqu’à s’y confondre. De même, la collecte de documents dans la perspective cette fois d’une histoire locale, tout comme les velléités anthologiques d’un poète dans l’âme, laissent entrevoir un nouvel ensemble.

Une étape est franchie lorsque la dimension pratique du document cède le pas à une visée créative, qu’elle soit expressive, poétique ou théorique. On rangera sous l’étiquette des « loisirs créatifs », en étendant la portée généralement donnée à cette expression, la production créative « non publiée », celle qui n’a pas fait l’objet d’un acte de mise à disposition propre à assouvir un éventuel désir de publication. Désir « éventuel », qui ne saurait caractériser à lui seul ce nouvel ensemble : si la composition intellectuelle et matérielle est rarement désintéressée, comme le regrette tout en l’exprimant fort bien François Coupry (« dans le griffonnage d’un livre quel qu’il soit […], rentre, à forte dose, le désir d’être édité, s’insinue l’édition – institution et structure économique – comme attirance : comme moteur[21] »), on ne pourrait raisonnablement distinguer ce qui relève du loisir sans prétention de ce qui y est contraint. Ici naissent les manuscrits et reviendront les manuscrits refusés. C’est le domaine de « l’impubliable », issu de « scripteurs qui ne prennent en compte ni l’état de la littérature, ni les contraintes de la publication, de gens qui, à l’origine, sont hors champ littéraire et ne soupçonnent même pas les déterminations sociales qui enserrent leur travail[22] », mais aussi des rendez-vous manqués d’écrivains publiés par ailleurs.

Ce corpus méconnu à hauteur de son inaccessibilité passe pour avoir ses genres de prédilection fondés sur la dégradation de modèles publics : les romans du tiroir et les poèmes du dimanche, pris entre la spontanéité et l’imitation, en sont en effet les standards emblématiques, marqués par des traits thématiques et formels récurrents[23]. Néanmoins, la naïveté et le sur-jeu né du souci de faire littérature ne rendent compte que d’une partie d’entre eux : outre mille et une façons de mal écrire, les textes tombant sous le coup de la censure présentent des raisons évidentes d’être refusés par les éditeurs. Des projets issus en droite ligne des « écritures domestiques » se trouvent également confinés au secteur des loisirs créatifs parce qu’ils ne proviennent pas de personnalités dignes d’intérêt dans le monde éditorial : les journaux intimes et correspondances d’anonymes n’auront par exemple aucune chance de se tailler une place aux éditions Claire Paulhan, de même que l’institution préférera toujours les recettes de cuisine associées à des célébrités (de Gwyneth Paltrow à Coolio dit « le gourmet du ghetto ») à celles de la grand-mère anonyme et talentueuse : le seul reproche que l’on puisse adresser à ces textes, quelle que soit leur qualité, est l’absence de visite guidée dans l’intimité, réelle ou construite, d’une personnalité.

On retrouve aussi dans le domaine des loisirs créatifs des formes « impubliables » en ce qu’elles procèdent, indépendamment de tout critère de qualité, d’une intention créative qui ne se fixe aucune contrainte de forme ni de genre : c’est le cas, parmi bien d’autres, de ce « carnet de chasse » repéré par Florence Weber, que l’on doit à un agent de police municipale, et par ailleurs ouvrier en peinture. Réalisée dans un cahier d’écolier, cette oeuvre sans titre qui ne manifeste aucune ambition éditoriale fusionne des éléments disparates à l’image de la vie ou de la gestion d’un « profil » sur les réseaux sociaux : impressions de saison en saison de chasse, poèmes, portraits de chiens, coupures de presse, dates d’ouverture de la chasse, photocopies de permis, le tout réalisé avec un soin extrême. Comme le fait remarquer Weber, nous sommes ici confrontés à une « composition originale, ni album de photographies ni dossier de presse, ni journal intime ni manuscrit littéraire, bien qu’elle tienne de chacune de ces formes conventionnelles[24] ». Édition sauvage? Pas au sens où nous l’entendrons ici en tout cas, où le fait de rendre public est non négociable. En cela, nous rejoignons André Blavier dans sa définition des « fous littéraires » qu’il s’était attaché à distinguer des « artistes naïfs » par le recours à un dispositif public :

Ce que Dubuffet et Thévoz décrivent sous le terme d’écrits bruts ne peut sous aucun prétexte être confondu avec les oeuvres de « fous littéraires ». Alors que l’écrit du paranoïaque ou du paraphrène vise à convaincre, l’écrit brut est par définition étranger à toute préoccupation culturelle et, a priori, à l’institution littéraire. Mais ailleurs l’auteur note que les écrits bruts réintègrent en quelque sorte l’institution, puisqu’ils s’efforcent d’imiter la sacralité extérieure du livre, par cousages ou brochages vaille que vaille. Il note de même la « volonté éperdue de communiquer » d’Aloïse. Thévoz le souligne : « La simple prétention d’écrire exposerait (leurs auteurs) aux ricanements d’un entourage habitué à considérer la littérature comme une activité savante et initiatique. » Mais non, on ne ricane pas à telle lecture, on n’a même pas le coeur à sourire et la gent littéraire se réserve pour de plus dangereux concurrents. Car l’auteur d’écrits bruts n’envisage même pas de publier[25].

Bien entendu, l’individualisme n’est pas un critère définitoire de ces loisirs créatifs. À côté de pratiques solitaires, la création peut être frappée d’une même instabilité dans des ateliers et formations reposant sur le collectif. Ces espaces centrés sur l’écriture, la reliure ou encore le scrapbooking sont autant des lieux de sociabilité fermés sur eux-mêmes qu’un tremplin entre passe-temps et activité : ils n’ont en effet pour seul moteur la thérapie ou l’intégration sociale et peuvent alimenter un désir de reconnaissance excédant le groupe. Leur production n’atteint pas l’espace public, d’autant qu’elle existe généralement en exemplaire unique. Et si reproduction il y a, elle ne s’accompagne pas d’un souci de commercialisation ou de valorisation professionnelle. À la différence des résidences d’auteurs et séminaires d’artistes, des cursus en creative writing et des concours de nouvelles les plus officiels, les expositions et publications qui y sont organisées ont une valeur sociale et émulative. Les loisirs créatifs en groupe cherchent donc moins à valoriser les talents émergents que le potentiel créatif de tout un chacun. Cela passe notamment par des formes ludiques et des modes d’écritures à contrainte, autant d’exercices que l’on retrouvera peu dans la production officielle, à l’exception d’auteurs-modèles – un Raymond Queneau, un Georges Perec – qui ont hissé la pratique à un niveau élevé[26]. Cet assujettissement à d’autres finalités que la carrière artistique est particulièrement visible dans les « projets d’action culturelle » pouvant donner lieu à des oeuvres dont on pourrait dire qu’elles restent soumises à l’action. Il en va de toutes les pratiques qui nécessitent l’entremise d’un médiateur à l’instar du théâtre-action, d’un certain roman-photo ou d’un certain art naïf.

Ce n’est qu’à la faveur d’un détournement ou d’une réappropriation que les productions que nous venons d’envisager accèdent au statut d’oeuvre : le carnet d’adresses découvert puis exploité par Sophie Calle[27], le Testament de Villon, les inventaires de Perec prennent appui, avec plus ou moins de mise à distance, sur des écritures domestiques généralement réduites à leur fonction initiale et dont on mesure pourtant le potentiel. De même, il arrive que l’institution noue des liens avec certains pans des loisirs créatifs, qu’ils soient individuels ou collectifs. À titre d’exemple, Les Poèmes du Dimanche de Françoise [Mallet-Joris] Lilar publiés avec un portait de Labisse chez l’éditeur bruxellois Georges Houyoux (Les Éditions des Artistes, 1947) alors que son auteur n’avait que 16 ans, étaient bien plus qu’un simple coup de pouce donné à la fille d’un auteur-maison, Suzanne Lilar : l’éditeur y avait vu un moment de grâce dont seule une impression sous forme d’un cahier d’écolier pourrait restituer la pureté. Dans un registre plus militant, les collaborations nées entre le FRMK et La Hesse (la « S » Grand Atelier), association accompagnant en Ardenne belge les personnes mentalement déficientes, ou le travail des éditions du Cerisier qui se sont fait une spécialité du théâtre-action dans le Hainaut, témoignent d’une entreprise d’érosion des parois de l’institution dont on trouve un équivalent plus répandu dans la promotion de l’art naïf au sein des mondes de l’art. Mais l’institution ne peut totalement réduire au silence ce qui, dans l’immense reste de la « production littéraire brute d’une époque[28] », ne peut trouver grâce à ses yeux ou apparaît comme incompatible : les auteurs visant la sphère publique ont de nombreuses ressources à leur disposition qui sont autant de manières d’opposer à l’institution des actes de publication reposant sur des actes de transgression.

4. Typologie des acteurs en infraction

La production que nous avons analysée jusqu’à présent se situe en dehors du périmètre de l’édition : la presse, la publicité et les littératures grises sont le fait d’autres univers, tandis que les écritures domestiques et les loisirs créatifs n’accèdent pas à la sphère publique. Le fil qui rattache ces pratiques à l’institution éditoriale est ténu : il repose sur des gestes et techniques principalement, qu’ils soient de l’ordre de l’écriture, de la mise en forme ou de la mise en circulation. Mais la distance qui les sépare de l’institution éditoriale est telle qu’il ne saurait être question les concernant de transgression de normes. Au mieux peut-on y voir des jeux d’influence, au sens formel (imitation de codes) ou relationnel (entre acteurs des métiers de l’écrit). Même si la tentation est grande, ils ne pourraient donc être qualifiés de parallèles ou sauvages. Dit autrement, ces domaines ne sont en aucun cas des outsiders au sens d’Howard S. Becker, ce « type particulier d’individu, auquel on ne peut faire confiance pour vivre selon les normes sur lesquelles s’accorde le groupe[29] ». Pour qu’il y ait transgression, encore faut-il que les acteurs s’exposent et participent à des conflits définitionnels au sein d’un même univers, autour d’un noyau commun.

Espace officiel de la diffusion publique du livre, l’institution éditoriale est ce noyau autour duquel gravitent des mondes soumis à son attraction. Ces mondes ne sont pas nécessairement guidés par le souci de tendre vers le modèle dominant de leur univers dont ils peuvent non seulement méconnaître les codes, mais aussi contester le droit de légiférer au sein de leur univers. Ils n’en restent pas moins, du point de vue de l’institution éditoriale, des espaces contestés en ce qu’ils ne respectent pas les normes qu’elle édicte. Cette absence de loyauté est lourdement sanctionnée puisque les acteurs en situation de déviance ne peuvent jouir, pour autant qu’ils le veuillent et à moins que l’institution ne trouve un certain intérêt à les intégrer, des avantages de la profession : difficulté d’accès aux aides à l’édition, mais aussi à la critique, aux prix, soit à toutes les formes de légitimation par un tiers reconnu au sein de l’institution. Comme nous allons le voir dans la typologie qui suit, la population des outsiders est cependant loin d’être homogène. Au départ d’un modèle conventionnel à quatre branches se dessinent des figures d’exclus que l’institution perçoit mais ne reconnaît pas[30], coupables d’infractions spécifiques.

Qui dit transgression, dit déviance et, partant, non-respect d’un code. La tâche se serait trouvée grandement facilitée si ce code avait fait l’objet d’un consensus écrit au sein de la profession. En l’absence d’une telle charte, il nous a fallu faire des choix pour tenter d’identifier les principaux commandements ou « conventions » du monde éditorial dans sa veine la plus institutionnelle. La source que nous avons privilégiée pour extraire la teneur des normes et des principes formant l’ossature de l’institution éditoriale réside dans les critères d’éligibilité posés par les instances officielles de l’aide à l’édition[31] : il revient en effet à ces instances, en concertation avec les professionnels, d’ériger des barrières à l’entrée en vue d’écarter le tout-venant, autrement dit de filtrer en amont les candidats non désirés au nom d’une certaine idée de la profession. Les critères élaborés par les pouvoirs publics, lieux de conservation non dénués d’une certaine tolérance à l’égard des nouveaux entrants, brossent donc l’un des portraits les plus objectifs de la « profession d’éditeur » qui prévaut au sein du milieu. Si l’on synthétise et formalise les exigences posées en ne retenant que celles qui sont les plus significatives[32], le « professionnalisme éditorial » résulte d’un faisceau de principes que l’on peut classer en quatre domaines de conventions[33] :

D’un point de vue juridique : le « droit des sociétés », ou une activité d’édition définie dans l’objet social et les statuts de la structure; les « obligations bibliographiques », ou le respect du dépôt légal, de l’attribution d’un code ISBN et de l’exposition au contrôle que cela sous-tend; la « propriété intellectuelle », soit le droit moral et les droits patrimoniaux, ou établissement de contrats adaptés à la situation d’un auteur ou de ses ayants droit;

D’un point de vue économique : le « compte d’éditeur », ou prise en charge par l’éditeur, à ses risques et périls, des frais inhérents à la publication; le « versement de droits d’auteur », effectif plutôt que simplement inscrit dans un contrat;

D’un point de vue commercial : une économie de « biens de consommation », reproductibles mais pouvant se définir par leur rareté; le « référencement » de la production au sein des bases de données bibliographiques et commerciales; la « diffusion-distribution » en librairie, avec ou sans prestataire extérieur; la « promotion » auprès des médias et de réseaux ciblés, y compris la réalisation d’outils accessibles et régulièrement mis à jour;

D’un point de vue éditorial : une « ligne éditoriale », ou la définition précise d’un positionnement; l’« alimentation d’un catalogue », ou la publication régulière d’ouvrages dans les limites fixées par la ligne éditoriale; une « rigueur pratique », ou le soin apporté par l’éditeur aux aspects matériels, graphiques et orthographiques de ses ouvrages.

Les éléments de ce portrait renvoient à la part incompressible de la légitimité « professionnelle » de l’éditeur. Pour être reconnu comme tel, l’éditeur doit donc, avant même de répondre aux fonctions nodales du métier – la sélection, la fabrication, la distribution[34] –, respecter des conventions juridiques et économiques. Fondée sur des capitaux économiques et professionnels, cette légitimité que le sociologue Yves Winkin a qualifiée d’« éditoriale[35] » ne se limite évidemment pas à ces seuls attributs : sa largeur de spectre embrasse des variables telles que le chiffre d’affaires, le nombre de travailleurs, la production annuelle, mais aussi l’ancienneté et la qualité des outils mis en oeuvre dans le processus éditorial. Il apparaît ainsi qu’exception faite des aspects éditoriaux, le minimum professionnel requis est pensé sur un mode binaire (l’éditeur pratique le compte d’éditeur vs l’éditeur ne pratique pas le compte d’éditeur), tandis que les niveaux supérieurs se mesurent en intensité, de façon quantitative ou qualitative (un chiffre d’affaires plus ou moins élevé; des outils plus ou moins performants). Ajoutons à cela que la « légitimité professionnelle » ne suffit pas : comme l’a bien montré Yves Winkin, cette « légitimité culturelle en simili » pourra toujours faire illusion auprès d’une partie des auteurs, mais sans leur offrir une reconnaissance culturelle pour autant, car la légitimité professionnelle n’a « aucune force d’imposition de valeur symbolique[36] ». Il conviendra donc de réserver une place à cette forme plus courante de légitimité qu’est la légitimité « culturelle » : si la part incompressible de la légitimité professionnelle acte l’intériorité ou non d’un acteur à l’institution en premier lieu, ce même acteur pourra être reclassé vers le haut ou vers le bas en fonction de son niveau de légitimité culturelle.

4.1. L’édition sauvage

On qualifiera d’« édition sauvage » les pratiques d’édition qui enfreignent les normes juridiques de l’institution éditoriale. L’édition sauvage est le seul type d’édition à contourner des conventions correspondant bien souvent à des lois dans le monde social, au risque de s’exposer à des sanctions pénales. On la retrouve aussi bien du côté de l’édition de tiers que de l’autoédition, au travers de démarches qui ne semblent répondre à d’autres normes que celles de leur instigateur ou de pratiques communes, nichées dans des mondes dotés de leur propre mode de fonctionnement. On aurait donc tort de voir dans cette édition « sauvage » une zone de non-droit : son caractère plus ou moins sous-terrain implique souvent, au contraire, un sens appuyé de l’organisation.

a) La contrefaçon et le piratage

Bien que toutes les formes d’édition sauvage flirtent avec l’illicite, ce sont la contrefaçon et le piratage qui témoignent des entorses majeures aux conventions de l’institution éditoriale sur le plan de la « propriété intellectuelle ». La confrontation avec l’institution est d’autant plus violente que la production des éditeurs en fournit le matériau principal. Définis en premier lieu par une rupture d’ordre juridique, la contrefaçon et le piratage transforment du même coup les conventions économiques de l’institution éditoriale, à l’exception du principe relatif à un marché de biens de consommation : ces pratiques reposent sur l’idée que les produits éditoriaux peuvent atteindre un public bien plus large que celui auquel ils se destinent par voie légale. À côté du marché noir qui reste actif dans le domaine du livre imprimé[37] et dont le moteur est lucratif, il existe ainsi une philosophie du piratage à laquelle sont associées des valeurs telles que le partage du savoir ou la critique de l’ordre économique. Il n’est d’ailleurs pas rare que le choix des livres proposés se trouve lui aussi pris dans un système de justification civique, puisqu’en dehors des sélections non explicitées, les critères d’indisponibilité des oeuvres, de coût prohibitif ou d’imperfection éditoriale (coquilles, traductions hasardeuses) sont régulièrement mis en avant[38].

Ces derniers exemples laissent entrevoir le travail proprement éditorial que nécessitent les actions de piratage, de même qu’un certain nombre de compétences commerciales sur le plan de la diffusion. Présents dans toutes les catégories éditoriales, du livre pratique spécialisé à la fiction en passant par la bande dessinée, les contrefacteurs peuvent ainsi apparaître comme d’excellents techniciens en rejouant, seuls ou en teams organisés, les étapes de fabrication du livre : obtention de sources, scan, relecture, mise en page et conversion, chargement sur des plateformes, définition de métadonnées, à quoi peuvent s’ajouter dans certains cas des tâches de traduction[39]. Si ces opérations comportent surtout des procédures techniques, susceptibles d’inhiber les acteurs en les enfermant dans un habitus techniciste[40], certains, comme Joël Faucilhon, font preuve d’une forme de fascination en considérant plutôt les réflexes de bibliothécaires qui les sous-tendent, des groupes cherchant à sélectionner « les livres en fonction de leurs qualités intrinsèques, non pas en fonction de leur valeur commerciale[41] ». Cette activité n’en reste pas moins centrée pour l’essentiel sur des opérations de transfert, au mieux de réédition et de tri dans certains contextes, mais nullement de mise au jour d’une production inédite. En cela, la contrefaçon et le piratage n’entrent que très indirectement dans le jeu de l’espace public, la dimension éducative ou propagandiste restant peu exploitée.

b) L’édition clandestine

L’édition clandestine est une variante d’édition sauvage qui, contrairement à la précédente, concentre ses efforts sur la propagation de contenus incompatibles avec les idées tolérées par la loi. Bien qu’elle ne puisse pas toujours être assimilée à un vecteur progressiste ou émancipateur, elle se développe particulièrement en régime autoritaire. On songe particulièrement au samizdat (« autopublication », par opposition à gosizdat, « édition d’État »), mouvement de publication qui a connu son essor dès les années 1950 en Union soviétique et a permis la diffusion de romans, poèmes, textes documentaires et stratégiques[42], tandis que le modèle français demeure incontestablement, pour la période récente, les éditions de Minuit[43]. Outre le pouvoir en place, il s’agit plus largement de contourner la « censure des bien-pensants[44] » selon l’expression d’Emmanuelle Duverger et Robert Ménard, soit la montée, comme le remarque Emmanuel Pierrat, « d’entités juridiques dont le seul dessein est d’agir sur le terrain du droit et non plus sur celui de la réprobation morale[45] ».

Édition clandestine et édition censurée[46] recouvrent ainsi des réalités distinctes. Seule la première peut être qualifiée de sauvage au vu des techniques mises en oeuvre pour échapper aux condamnations : l’édition clandestine est une forme d’édition qui se sait menacée de censure ou qui entend exploiter en dehors des circuits officiels la production ayant déjà fait l’objet de censure. Elle fait écho, avec l’édition de brochures et de zines, aux « littératures souterraines » évoquées par Jacques Kériguy (cf. supra). Les risques encourus sont aussi réels que dans le cas de la contrefaçon et du piratage, en prenant toutefois un tour nettement plus politique : la faute porte ici sur les « obligations bibliographiques » avec toute la charge de contrôle que nous donnons à cette opération. L’infraction ne doit cependant pas être rapportée uniquement au monde social, puisqu’elle entre en contradiction directe avec l’institution la plus officielle : son hétéronomie nous est d’ailleurs rappelée ici avec force puisqu’il n’est pas dans la nature de l’institution éditoriale de se mettre en porte-à-faux avec la censure – bien qu’elle puisse jouer avec les limites ou les dépasser à l’occasion.

Mais on aurait tort d’opposer à une institution faussement subversive une marge du pur iconoclasme : insistons plutôt sur le fait que l’édition clandestine, tout comme la contrefaçon et le piratage, n’est pas forcément guidée, comme on pourrait être tenté de le croire, par des préoccupations idéologiques ou intellectuelles. Les travaux remarquables de Robert Darnton sur la littérature illégale au xviiie siècle tendent même à démontrer le contraire en ne décelant pas « le moindre signe d’un engagement de libraire dans le camp des Philosophes, par conviction intime plutôt que par intérêt commercial[47] », une observation qui reste valide pour les périodes ultérieures. Il ressort par ailleurs que l’édition clandestine peut être le fait d’éditeurs identifiés qui pratiqueront, à côté d’une production déjà sur le fil, une activité souterraine. La période comprise entre la Libération et les années 1970 s’est montrée très riche de ce point de vue dans le registre pornographique : les affaires de censure qui ont rythmé la vie des éditions de Jean-Jacques Pauvert, d’Éric Losfeld, de Claude Tchou ou de Régine Deforges ne sont que la face visible d’acteurs qui « auront publié de très belles choses, sous le manteau ou non, portés par la demande[48] ». Si l’on s’en tient toutefois au mot de Timon (« L’orateur parle aux députés, le publiciste aux hommes d’État, le journal à ses abonnés, le Pamphlet à tout le monde… Où le livre ne pénètre pas, le journal arrive. Où le journal n’arrive pas, le Pamphlet circule[49] »), ces modes de diffusion apparaissent bien désuets de nos jours. Aux livres sous le manteau succèdent ainsi des documents en réseau, soumis eux aussi à un contrôle : ce n’est ainsi pas tant du côté de l’autopublication (cf.infra), dont les plateformes sont censées filtrer les contenus, que l’on trouvera les textes les plus problématiques, mais dans des recoins sans cesse renouvelés de la toile.

c) Les brochures et zines

L’imaginaire de la clandestinité irrigue avec force une autre branche de l’édition : celle qui fait de certaines brochures et « zines » à caractère périodique ou non ses armes de prédilection. En quoi se distingue-t-elle des précédentes? Tout d’abord, la production de ces structures n’échappe pas forcément au dépôt légal pour des raisons liées à un risque de censure : le faible tirage, le recours à la photocopie, de même que la production sur des supports peu pérennes sont autant de motifs de dispense à la règle du dépôt légal. On observe d’ailleurs, dans le même ordre d’idée, un vif intérêt de la BnF pour ces productions puisque le département des Estampes et de la Photographie abrite depuis 1997 une collection de graphzines, ou livres graphiques sans texte. Il faut noter ensuite que, si ces structures peuvent s’adonner sporadiquement à la contrefaçon, ce n’est pas là leur vocation première. Dans une perspective anthologique, on trouvera certes, reproduits ici ou là sous forme de brochures, des textes brefs et extraits d’un Gilles Deleuze ou d’un Guy Debord, mais l’objectif poursuivi n’est pas de court-circuiter le système éditorial à la manière des contrefacteurs et des pirates : il s’agit avant tout de proposer des documents rares qui, tout en restant la propriété de tel éditeur ou ayant droit, sont généralement peu accessibles ou indisponibles. Ainsi, l’édition de brochures et zines se situe quelque part entre l’édition pirate et l’édition clandestine et rejoint parfois l’une d’entre elles. Elle n’en mérite pas moins le qualificatif « sauvage » en raison de son mode de fabrication ostensiblement artisanal – sur le mode du Do It Yourself – et de l’inspiration contre-culturelle de ses contenus.

À ce titre, les réalités que recouvre l’édition de brochures et « zines » (fanzines, graphzines, webzines) sont dominées par un mode d’action contre-institutionnel que l’on repère aisément dans la diffusion des brochures à caractère politique des « infokiosques ». Ce réseau alternatif de librairies prend ses quartiers dans des locaux autogérés, squats et lieux associatifs quand il n’investit pas des salons de façon provisoire[50]. Sous couvert d’anonymat et en l’absence de structure légale, les infokiosques sont des lieux de vente et de production sans visée commerciale, dans lesquels des brochures sont réalisées avec les moyens du bord au terme d’un travail de sélection pointu. Les réseaux d’entraide qu’ils supposent sont importants. Il convient de s’équiper en papier récupéré (ou de le fabriquer), en machines de reproduction (ou de recourir à des ressources extérieures[51]), puis d’en assurer la vente. Sont vendues des brochures originales réalisées sur place, mais aussi des brochures issues d’autres collectifs. Cette pratique ne consiste pas du tout à spolier les intérêts de la concurrence et applique au contraire à la lettre les principes de l’anti-copyright : à travers les mentions « no-copyright » ou « copyleft » reproduites au sein de chaque brochure ou PDF, les collectifs invitent précisément leurs lecteurs à diffuser le plus largement possible leur production. Voici comment le collectif des Renseignements généreux, association de loi 1901 basée à Grenoble, encourage la propagation des textes :

Vous êtes libres de lire, modifier, reproduire et diffuser tout ou partie de cette brochure à condition que les libertés énoncées dans ce paragraphe s’appliquent sans restriction à ce que vous en faites. Si vous la modifiez, indiquez-le clairement sur la couverture. Si possible, imprimez-la sur papier recyclé... Enfin, ne la stockez pas : faites-la circuler autour de vous, offrez-la, posez-la dans un endroit où elle sera lue. Face à l’industrialisation des médias, inventons des alternatives pour faire circuler nos idées[52]!

Une autre particularité du réseau des infokiosques tient à la fixation des prix. Qu’ils soient anonymes, signés de collectifs ou de personnalités sans leur consentement, les textes critiques et libertaires vendus sous forme de brochures le sont à prix coûtant ou libre. Étant donné que le but de l’opération n’est pas le profit mais la diffusion d’une pensée alternative à l’idéologie dominante, le fait d’impliquer le lecteur dans la fixation du prix apparaît autant comme une pratique égalitaire qu’une façon de le responsabiliser dans son acte d’achat. Cette licence économique qui est subordonnée, comme dans le cas du piratage, à une transgression d’ordre juridique, on la retrouve dans le fanzinat tel qu’il existe dans le domaine de la bande dessinée. Lorsque le fanzine n’est pas pensé comme la vitrine d’un travail émergent, comme un portfolio adressé à des éditeurs potentiels, mais conçu comme un support de création à part entière, il peut faire l’objet de transactions particulières – comme la série de comix Ça va? de David Libens, photocopiés à 50 exemplaires et distribués gratuitement par l’auteur en réponse à la question « Ça va? ». On observe en effet, à condition de ne pas se montrer trop rigide, des similarités et passerelles évidentes entre les brochures libertaires et les fanzines que l’on aurait néanmoins tort de rabattre l’une sur l’autre. La différence la plus nette tient à un plus grand contrôle, de la part des auteurs de fanzines, sur le plan de la propriété intellectuelle : les fanzines d’un Jean-Michel Bertoyas par exemple[53], quand ils sont disponibles gratuitement sur le site de l’auteur, n’en présentent pas moins tous les outils nécessaires à son identification et un renvoi vers le site de l’auteur afin d’acheter le fanzine en version imprimée le cas échéant.

Ces livres aussi simples dans leur forme que peuvent l’être les folhetos de la « littérature de cordel » au Brésil pourraient passer comme un lointain dérivé des petits livres populaires de la Bibliothèque bleue apparue en France en xviie siècle, mais le mode de diffusion n’est pas du même ordre et le public a changé. Ainsi, lorsque la forme de la brochure est investie en littérature, le propos ne s’adresse, pas plus qu’en bande dessinée, au tout-venant et peut mobiliser des enjeux littéraires importants. Tel est le cas des brochures autobiographiques de l’auteur bruxellois Antonio Moyano : celles-ci ont été si bien perçues par l’institution littéraire que la critique s’en est emparée dans la revue Le Carnet et les Instants et qu’un éditeur liégeois, Le Fram, a souhaité rééditer l’une d’entre elles. Cet exemple et la multiplicité des genres couverts par ce type d’édition – au sein duquel, par mesure d’économie, nous avons en réalité fait coexister plusieurs mondes – témoignent du caractère instable de l’ensemble. On observe ainsi une certaine perméabilité de la catégorie avec le monde des médias (brochures à caractère politique) et avec celui de l’art (graphzines). En raison de la seconde, certaines de ces productions tendront à glisser de l’édition sauvage à l’édition sécante (cf.infra) en renonçant de plus en plus à leur dimension souterraine au profit d’une approche esthétique, avec tout ce que cela suppose en termes de qualité de fabrication. Figure dans cet entre-deux une maison telle que United Dead Artist, de Stéphane Blanquet, dont les couvertures ne comportent ni titre ni mention d’auteur : il reviendra dès lors au lecteur de chercher, au creux d’une double page, la clé de ce qui est moins anonymat de contrebande qu’effacement au nom de l’art.

d) Bilan d’étape

L’édition pirate, l’édition clandestine et l’édition de brochures et zines relèvent de mondes distincts qui ont en commun de transgresser les fondements juridiques de l’institution. Cette déviance entraîne des rééquilibrages d’ordre économique et commercial. Pour autant, l’édition sauvage ne se confond pas avec l’édition parallèle dont l’écart repose en priorité sur des conventions économiques, tandis que les conventions juridiques seront scrupuleusement respectées. Ces mondes ne sont pas totalement fermés sur eux-mêmes : au sein de l’édition sauvage, l’édition de brochures critiques peut se prêter au jeu du piratage, tandis que la brochure peut être un support particulièrement adapté à l’édition clandestine. C’est le signe de ce qu’aucune forme éditoriale n’est définitivement liée à un mode de production, et inversement, en dépit d’une certaine tendance à la codétermination.

Il est également acquis que certains infokiosques proposent à la vente, quand cela leur est rendu possible, les livres de bien plus officiels éditeurs indépendants. On observe donc entre eux des convergences de vues qui l’emportent sur une exclusion – au nom d’un mode de fonctionnement, d’un degré d’intégration au sein du système – de la production admise dans les circuits officieux. Quittant le terrain de l’édition sauvage, on retrouve ce qui semble en constituer la teneur dans d’autres sphères éditoriales. Comme lorsqu’en 2012, l’éditeur indépendant La Cinquième Couche a été assigné en justice pour contrefaçon par Flammarion après avoir publié, sans mention d’auteur ni d’éditeur mais avec un ISBN lourd de conséquences, l’album Katz de l’artiste Illan Manouach : ce projet qui reposait intégralement sur les planches de Maus d’Art Spiegelman – en y remplaçant les figures animalières par des faces de félins –avait frappé l’institution éditoriale en plein coeur et l’avait forcée à se révéler. Mais l’on voit qu’un imaginaire formel, thématique et discursif de l’édition sauvage, plutôt que ses conduites, nourrit aussi avec force les pratiques d’éditeurs non dissimulés. C’est par exemple le cas de la collection « Booklegs » des éditions Maelström, double référence à la prohibition et aux enregistrements sonores sous le manteau (« Bootlegs »). Ces livrets de 24 à 48 pages, agrafés et vendus au prix de trois euros, conçus pour laisser une trace de performances poétiques, sont dotés d’un ISBN et disponibles en librairie. Ce même imaginaire traverse une maison d’édition telle que Libertalia – dans ses actes d’allégeance à la piraterie historique[54] – ou la librairie contre-culturelle en ligne La Pétroleuse, « électron libre et iconoclaste, sans dieu ni maître au pays du rock’n’roll », qui oscille entre fanzines, prozines et production d’indépendants. Parfois plus attirées par la mythologie que par une conscience nette du social, de telles structures restent généralement dans un rapport de continuité avec l’édition sauvage. Qu’un éditeur comme La Découverte, du deuxième plus grand groupe de l’édition française (Editis), décide quant à lui de publier Guérilla kit : ruses et techniques des nouvelles luttes anticapitalistes de Morjane Baba – trame militaire et porte-voix à découper en couverture –rend les choses moins évidentes.

4.2. L’édition parallèle

À la différence de l’édition sauvage, l’édition parallèle doit sa mise à l’écart de l’institution éditoriale à des actes de déviance envers le modèle économique dominant. Elle ne cultive pas l’art de la fraude et, s’il lui arrive de jouer avec les limites du droit, elle les franchit rarement. Par « parallèle », on entend des pratiques d’édition – autopublication, édition à compte d’auteur, autoédition[55] – associées à des mondes existant « à côté » de l’institution éditoriale sans possibilité d’y entrer : édition parallèle et institution éditoriale marchent dans une même direction, mais ne se rencontrent jamais. En raison de son économie particulière, l’édition parallèle se caractérise par un mode de sélection qui ne répond ni à la sensibilité, au « coup de coeur » né de la recherche au sein de la petite édition, ni à la rationalité, au « sens du coup » recherché par les grandes enseignes. Le raccourci que constitue l’édition parallèle apparaît aux yeux des éditeurs les plus intégrés à l’institution comme un passe-droit accordé à soi ou à autrui. Cet abus de pouvoir profane non seulement le mythe de la « sélection » à l’aveugle, mais s’accapare aussi une partie des recettes du monde de l’édition. Le fait que certains de ses protagonistes vivent dans l’ombre est donc moins le fruit d’un impératif de discrétion qu’une discrétion imposée par l’institution : la critique et les lieux de sociabilité établis ne s’y attardent pas, pour des raisons de suspicion ou de compatibilité quand les formes de l’édition parallèle ne leur inspirent rien de légitime. Ces jugements négatifs changent du tout au tout à partir du moment où la production parallèle, rééditée au sein de l’institution par exemple, se voit promue au rang de production acceptable.

a) L’autopublication

Par l’effet de masse qui a accompagné son surgissement tardif – son essor a été favorisé par le développement du web social –, l’autopublication est le seul mode d’édition parallèle que l’institution prenne un tant soit peu au sérieux. Le discours des plateformes d’autopublication tranche pourtant peu avec celui de leurs prédécesseurs : comparé à la formule « Tous écrivains avec France Loisirs[56] » repérée par Claude Poliak en guise d’accroche à un concours de nouvelles, il paraît seulement réincarner la démagogie appliquée au statut d’écrivain. Mais la gratuité quasi systématique de l’opération pour l’auteur, associée au nombre et à l’effet de réseau qui s’ensuit, brouille les frontières avec l’institution éditoriale.

La question de la plus-value institutionnelle se pose d’autant plus qu’en dehors des cas où la production est offerte aux lecteurs (Wattpad, Medium), le monde de l’autopublication reposant sur la vente d’ouvrages numériques ou imprimés (Lulu, Amazon, Smashwords) défie l’institution en concédant des droits bien plus attractifs aux auteurs. Mais son économie entraîne dans le même temps des ruptures conventionnelles sur le plan de la ligne éditoriale : de telles plateformes passent pour cultiver le bon grain et l’ivraie sans discernement. Malgré cela, malgré le peu d’élus, l’appât du gain reste une arme de choix de ses promoteurs en vue d’attiser le rejet de l’institution officielle. Celle-ci y est décrite comme un espace inique, et ce n’est pas un hasard si les auteurs publiant sur ces plateformes sont aujourd’hui qualifiés par elles et se qualifient eux-mêmes d’auteurs « indépendants » : libres de publier loin des compromissions éditoriales, libres de publier sans l’aval de professionnels sûrs de leur coup, libres de publier dans les genres (fan fiction, young adult, roman érotique, poésie, nouvelles et autres formes brèves) insuffisamment valorisés par l’institution au vu du nombre de leurs praticiens. Mais cette indépendance a un prix : quelle que soit la vivacité des discours de ce monde, ses auteurs se verront refuser l’accès aux instances de légitimation de l’institution, à commencer par la presse et les prix. L’ambition contre-institutionnelle (vitale) de ce monde tient incontestablement, en retour, en la création d’instances critiques alternatives, à l’image d’Indie Reader, de réseaux sociaux de lecteurs ou de blogs littéraires, portées par les auteurs et les animateurs de ces mondes.

b) L’édition à compte d’auteur

Si l’autopublication a posé un problème extérieur de contexte à l’institution éditoriale, elle a surtout menacé l’édition à compte d’auteur d’obsolescence. D’où la nécessité de se démarquer et d’expliciter sa raison d’être. On en trouve l’illustration dans les avertissements de la Fondation littéraire Fleur de Lys, structure québécoise ayant la particularité – sans réel effet pour l’auteur – d’être animée par des bénévoles : choisir la Fleur de Lys, ce serait favoriser le patrimoine québécois plutôt que les actionnaires américains de Lulu.com; ce serait aussi, calculs savants à l’appui comme souvent chez ce type d’éditeur, « une édition complète à un coût moindre […] compte tenu de […] services gratuits inclus[57] ».

La ligne de défense du compte d’auteur repose généralement sur une alternance d’arguments moraux et financiers, sur fond de comparaison avec la « grande » édition[58]. De même, en vertu de la plasticité des notions bien connue en théorie de l’argumentation[59], certaines structures s’évertuent à tenir l’appellation « compte d’auteur » à distance en arguant de différences pointues et rarement convaincantes. Cette distinction correspond dans le monde anglo-saxon au couple vanity et subsidy publisher (le premier publiant à peu près tout, d’où l’organisation régulière de concours visant à capter la clientèle; le second revendiquant une politique de sélection sur fond de rhétorique du partenariat). Dans un cas comme dans l’autre, les auteurs se trouvent sanctionnés par l’absence en librairie : faute de distribution réelle, les exemplaires disponibles à la vente, placés en dépôt, dépendront au mieux de la force de conviction de l’auteur auprès des libraires de sa région.

Si nous n’avons pas fait relever l’édition à compte d’auteur de l’édition sauvage, c’est qu’elle se garde bien d’enfreindre les conventions juridiques associées à l’institution. Ses structures, où l’on retrouve essentiellement des canons génériques (dans l’ordre : poésie, roman, essais, récit de non-fiction, contes et nouvelles, théâtre[60]), profitent des « lacunes de la loi[61] » comme le résume Jacques Breton, au grand dam des associations d’auteurs. Parmi celles-ci, le CALCRE (Comité des auteurs en lutte contre le racket de l’édition) qui, fondé en 1979, a lutté contre un secteur dominé après P. J. Oswald, à la fin du xxe siècle, par La Pensée universelle et les éditions Saint-Germain-des-Prés. L’édition à compte d’auteur contribue pourtant à alimenter la déception des auteurs vis-à-vis de l’institution éditoriale dans son ensemble : une contribution majeure du CALCRE, Le Racket de l’édition, portait ainsi ce seul titre en page de couverture avant de sous-titrer en page de titre « Le compte d’auteur en poésie[62] ». Le manque de précision involontaire dans le cas présent matérialise bien l’amalgame rampant dans le chef des auteurs qui ont tôt fait de condamner le système éditorial dans son ensemble. Il n’est pas étonnant de constater à cet égard que les auteurs déçus par l’édition à compte d’auteur – et souvent, par extension, par l’édition traditionnelle – verront dans l’autopublication ou dans l’autoédition au sens strict une planche de salut.

c) L’autoédition

Entre amertume et autodétermination, l’autoédition au sens strict engendre, quand elle est subie, des discours paradoxaux. Ainsi, la liberté proclamée de l’auteur ne s’émancipe jamais tout à fait des circonstances qui l’ont rendue possible : un rejet douloureux de la part de l’institution éditoriale. Le sentiment d’injustice et la possible aversion qui en découlent servent de moteur à un projet dont la mise en oeuvre, techniquement difficile, aura quelquefois valeur de revanche. Cette démonstration par la pratique explique la revendication d’une adhésion aux conventions du secteur, bien que le critère du « compte d’éditeur » ne soit pas rempli : « Un peu de sérieux, un peu de cohérence, peut-on lire sur le site de Stéphane Ternoise : l’auto-édition exige une démarche professionnelle, et le respect d’un minimum juridique... Auteur-éditeur depuis 1991, l’auteur de ces livres vous apporte son savoir et une réelle expérience... Il a choisi de consacrer sa vie à la littérature...[63] » En marge de ces justifications professionnelles, les auteurs n’hésitent pas à inscrire leur démarche dans un dispositif à caractère autobiographique. Le même auteur-éditeur, sous le nom de Jean-Luc Petit, la place ainsi sous le signe de la prédestination : « Naître Jean-Luc Petit… Devenir écrivain malgré les mauvaises cartes en main… Changer de nom, de région, et même obtenir une nationalité africaine. Savoir refuser le sous-destin assigné[64]. »

Afin de proposer des livres pouvant rivaliser avec la production courante, l’auteur-éditeur doit acquérir et mettre en pratique – en plus d’écrire, voire d’exercer une tout autre profession – un grand nombre de compétences éditoriales allant de la mise en page à la distribution. Son pendant dans le domaine numérique n’est pas en reste avec l’assimilation et le développement de compétences qui pourront rivaliser avec les éditeurs en place[65]. La pratique de l’autoédition ne se confond donc nullement avec le fanzinat qui ne recherche pas autant la concordance : comme l’explique l’auteur-éditeur Wandrille, « pour devenir éditeur, beaucoup choisissent aussi d’apprendre sur le tas, en passant par le fanzinat, puis, avec la montée en gamme de leur production, en se professionnalisant[66] ». Face à des exigences de cet ordre, l’autoédition reste une pratique solitaire, que compensent des interactions ponctuelles entre ses représentants sur le mode du conseil et de l’entraide, allant du forum et de l’autoédition de guides pour le novice – rédigés par les auteurs qui se posent en leaders du secteur – à des associations. Mais ces interactions reposent alors sur des principes distincts de ceux du CALCRE ou d’une structure plus récente comme CoCyclics : alors que la première visait à défendre les intérêts d’auteurs lésés par l’édition à compte d’auteur, et que la seconde, en tant que « tremplin de l’imaginaire », veut à la fois orienter les auteurs et optimiser leurs chances dans l’édition par un travail de finalisation de leur manuscrit[67], une structure telle que l’AAA (Association des Auteurs autoédités) fondée en 1975 par Abel Clarté entendait valoriser l’autoédition en luttant contre les représentations qui lui sont associées[68]. L’autoédition est dans ce cas une fin en soi.

d) Bilan d’étape

Les mondes de l’édition parallèle sont régis par des modes d’action spécifiques. L’édition à compte d’auteur conteste le système sans véritablement proposer de solution alternative et durable, ce qui tend à la rapprocher de l’édition pirate : son moteur premier étant la rentabilité immédiate, par la captation du plus grand nombre d’auteurs, il n’y a aucun projet social et professionnel à la clé, car ce serait une dépense inutile. L’autopublication, que nous distinguons de l’autoédition en la faisant porter sur des plateformes numériques d’aide à l’édition, repose sur un modèle un rien différent qui la fait verser – au même titre que l’édition clandestine organisée, le fanzinat et le réseau des infokiosques – dans la contre-institution[69]. Les entreprises concernées tirent en effet leurs revenus de la durée. Il leur faut donc inventer un monde pour établir des hiérarchies entre auteurs (organisation de prix, classement des meilleures ventes), pour aménager des lieux de critique spécifique ou pour « parfaire l’illusion ». Un dernier mode d’action bien plus individualiste est représenté quant à lui par l’autoédition, laquelle pose un problème de terminologie : nous avons déjà rencontré des pratiques fondées sur l’autoédition dans le registre sauvage et en rencontrerons dans l’édition sécante et proscrite – sans compter les cas d’autoédition au sein de l’institution éditoriale. Mais là où le fait de s’éditer est mis au service d’un projet original dans le cas du fanzine ou du livre d’artiste, l’autoédition vise à reproduire les formats de l’institution.

Contrairement à l’édition sauvage ou sécante, le « parallélisme » entre ces mondes et l’institution éditoriale tient avant tout à la volonté de « faire livre ». À ce titre, l’édition parallèle n’est pas un haut-lieu d’inventivité formelle de l’objet. L’une des causes de cette standardisation est la grande homogénéité des formats et finitions proposés par les sociétés d’édition à compte d’auteur et d’autopublication : l’objectif n’est pas de favoriser la rupture mais de travailler avec des produits optimisés en termes de coûts. Une autre cause est à chercher du côté des désirs à combler chez la plupart des auteurs attirés par ce type d’édition : autopublication, édition à compte d’auteur et autoédition nous ramènent effectivement aux « loisirs créatifs » où nous avions provisoirement laissé les auteurs refusés par l’édition traditionnelle. Ces trois mondes sont considérés par de nombreux observateurs comme une porte de sortie commode, mais trompeuse et vouée à l’échec. Il convient toutefois de nuancer ce point de vue sous peine de reproduire abruptement le discours dominant de l’institution éditoriale. Lorsque Claude Poliak parle « d’univers de consolation » ou de « simili-champ[70] », la démarche rend compte efficacement du monde clos et hiérarchisé dans lequel évoluent faute de mieux bien des auteurs concernés. Mais le fait de porter toute l’attention sur les faux-semblants ne doit pas faire oublier les auteurs qui choisissent plus ou moins volontairement cette voie en réaction à des failles de l’institution éditoriale[71]. Et l’on doit bien garder à l’esprit que publier de façon parallèle vaut parfois mieux qu’évoluer au sein de l’édition proscrite. Alors que les « écrivains d’intention[72] » (ou « scripteurs ordinaires[73] ») n’ont jamais franchi le cap de la publication, il y a donc au moins deux types d’acteurs – et toutes les nuances qui les séparent – au sein de l’édition parallèle : « purs amateurs » d’un côté et « auteurs d’aspiration » de l’autre, les seconds étant guidés par un modèle lettré et visant des structures prestigieuses[74]. Une telle opposition se retrouve en des termes quasi semblables du côté de l’autoédition, sans compter le fait que des auteurs publiés au sein de l’institution réserveront une part de leur production à ces modes d’édition.

À de rares occasions, l’institution éditoriale s’intéresse à la production parallèle. Le motif en est souvent commercial, à voir le succès d’E. L. James (Cinquante nuances de Grey), d’Anna Todd (After), d’Agnès Martin-Lugand (Les gens heureux lisent et boivent du café) ou encore d’Hugh Howey (Silo). Certains éditeurs tentent de profiter plus largement de l’effet-communauté de ces mondes en absorbant une partie de leurs auteurs. C’est le cas de Lecture Academy, portail du Groupe Hachette dont les membres sont régulièrement invités à participer à des concours de Fan Fiction. Il s’agit au fond d’une version actualisée des clubs de jeunes lecteurs (du Club des Amis de Spirou à celui des Chercheurs Marabout), nourrissant toutefois l’espoir d’une carrière littéraire. Une telle stratégie se retrouve aux éditions Léo Scheer à travers leur « plateforme des m@nuscrits », sorte d’antichambre de l’éditeur où s’accumulent les projets non retenus pour publication.

4.3. L’édition sécante

Alors que l’édition parallèle a les yeux rivés sur l’institution éditoriale, l’édition sécante[75] en est exclue pour véhiculer des conventions issues d’autres univers. Si la violation observée du côté de l’édition parallèle a trait à l’ordre économique, les écarts de l’édition sécante déplacent la rupture dans le registre commercial. Ses représentants appréhendent l’objet-livre selon des modalités qui trouveraient à grand-peine leur place dans le périmètre de l’institution, ce qui lui confère, à titre de modèle hybride, une meilleure réputation auprès des gardiens du temple éditorial : tant sur le plan matériel qu’intellectuel, l’altérité est singulièrement plus marquée que dans les mondes de l’édition parallèle – dont les formats imprimés comme numériques épousent les contours de la référence livresque. L’exclusion des membres de l’édition sécante passera donc plus volontiers pour une fatalité liée à un positionnement : une incompatibilité à mettre moins sur le compte d’un échec que d’une expérimentation positive interrogeant les limites du système éditorial.

a) L’édition artiste

La particularité du livre d’artiste est d’être pensé par des acteurs impliqués partiellement dans le monde du livre. Il demeure en équilibre instable, entre deux mondes, ce que résumait fort bien la question de Michel Butor : « Est-ce qu’on va donner ça au Musée ou à la Bibliothèque[76]? » Les deux, semble-t-il, mais la réponse aurait été moins prompte à devoir considérer le secteur de la librairie. Un bon indice de l’extériorité du livre d’artiste est en effet le peu de point de vente à proposer spontanément des livres d’artiste, alors que la diffusion constitue précisément l’un de ses socles théoriques : cette forme de livre finement analysée par Anne Moeglin-Delcroix et Leszek Brogowski[77] pour ce qui est du monde francophone, constituée en paradigme dans les années 1960 avec les travaux d’Edward Ruscha, de Daniel Spoerri, de Dieter Roth et de Ben (Benjamin Vautier), est née de la volonté d’en découdre avec l’unicité de l’oeuvre d’art, dans une perspective démocratique contraire au modèle commercial du livre de bibliophilie. Le livre d’artiste – de la feuille pliée au livre cartonné en passant par la carte postale – ne réclame pas l’usage de matériaux nobles et vise plus à mettre le support-livre au service d’un projet intellectuel que de sertir un projet dans un contenant luxueux.

L’édition artiste ne pourrait pas être suspectée de contourner les conventions juridiques, économiques ou éditoriales de l’édition par principe : le livre d’artiste n’est pas nativement souterrain, ne va s’écarter du compte d’éditeur que par la force des choses (le geste) et poursuit en principe une exigence de rigueur. Le fait que l’auteur s’investisse – avec ou sans éditeur –dans la conception matérielle est lié à une fusion du fond et de la forme, comme l’explique l’artiste et éditeur Ulises Carrión : « Dans le nouvel art, écrire un texte n’est que le premier maillon de la chaîne qui relie l’écrivain au lecteur. […] Dans l’art ancien, l’écrivain écrit des textes. Dans le nouvel art, l’écrivain fait des livres[78]. » Un tel discours semble plus positif que le discours de l’autoédition au sens strict, car le projet global du livre d’artiste porte moins sur le statut d’écrivain que sur une refondation des pratiques associées au médium. Le livre d’artiste ne pourrait d’ailleurs être confondu, selon Anne Moeglin-Delcroix, avec l’édition de poésie abstraite (qu’elle soit graphique, typographique, visuelle, concrète ou émarge au spatialisme) en ce sens que l’artiste n’investit pas seulement la « page » mais bien le « livre » dans son ensemble[79]. Et il est tout aussi vrai que le développement du livre d’artiste investit des formes de plus en plus situées au carrefour de l’édition traditionnelle et de l’édition numérique, au carrefour du livre et du jeu, comme a pu en témoigner le travail du studio Volumique basé à Malakoff.

b) L’édition de livre-objet

Ancrée elle aussi dans les mondes de l’art, la pratique du livre-objet est tenue à distance par les plus fervents défenseurs du type précédent. Sa pierre angulaire, il faut l’admettre, tranche radicalement avec la démocratisation de l’accès promue – fût-ce de manière illusoire – par le biais du livre d’artiste. La reproductibilité est assimilée dans le monde du livre-objet à une perte de valeur que suggère par exemple le titre paratactique de cet ouvrage d’Annie Schneider : Le Livre, objet d’art, objet rare (Paris, La Martinière, 2008). Il en ressort que le livre-objet, qui prend un relief singulier à l’heure de l’édition numérique, est inadapté aux règles commerciales de l’institution éditoriale, étant donné que sa mention dans des bases de données professionnelles serait contre-productive : un tel livre n’a pratiquement aucune chance d’être commandé en librairie et se trouve, pour ainsi dire, là où il se trouve, circulant plus naturellement chez les antiquaires et les sociétés de vente aux enchères pour les plus recherchés d’entre eux. Mais nous ne rangerons sous l’étiquette de livre-objet que des livres qui pourront effectivement être lus, même rapidement, à la différence d’une sculpture dont la principale qualité serait de représenter un livre.

Le livre-objet a connu un regain d’intérêt grâce aux efforts de définition et de production déployés en 2002 par Daniel Leuwers autour du « livre pauvre[80] », concept ambivalent s’il en est. Ce concept tire son ambiguïté de la spéculation qui entoure souvent les produits réalisés en un petit nombre d’exemplaires. Selon leur instigateur, la pauvreté tient ici, en premier lieu, à la simplicité de l’exécution et des matériaux utilisés. Il s’agit au fond d’une nouvelle incarnation du « livre de dialogue » dans sa veine « réelle[81] », mettant face à face un poète et un plasticien, mais en s’interdisant tout acte de reproduction secondaire. Ainsi, les projets réalisés sont toujours le produit de la main. Mais la pauvreté semble découler aussi du mode de conservation de ces oeuvres qui ont dépassé les deux mille projets : des quatre à six exemplaires réalisés à chaque fois, deux à quatre sont destinés aux artistes, un à Daniel Leuwers et un autre aux collections du Prieuré de Saint-Cosme (demeure de Ronsard, en Touraine) qui organise de façon régulière des expositions. Il semble toutefois qu’ici comme ailleurs, le livre-objet n’ait pu échapper totalement à l’appétit des collectionneurs.

c) L’édition en contexte

De toutes les catégories envisagées, l’édition en contexte est celle qui nous éloigne le plus du livre traditionnel. C’est en revanche un des champs d’action où la dimension créative est la plus forte, y compris dans des registres que l’on pourrait qualifier de poétiques ou littéraires. L’édition en contexte reste liée aux mondes de l’édition grâce à des relations d’inclusion ou d’analogie : il subsiste toujours en effet, dans les réalisations de ce genre, des liens ou des traits en prise directe avec la production éditoriale. Lorsque la poète Laura Vasquez, de Marseille, se filme prononçant un mot par jour, pour aboutir à un « poème du mois » après juxtaposition de tous les rushes, la vidéo n’est certes pas un livre, mais s’inscrit partiellement dans le monde du livre que l’auteur fréquente par ailleurs assidûment – à travers des lectures et des ateliers d’écriture par exemple[82]. Le fait de savoir si les poèmes du mois de Laura Vasquez, de même que les performances de Vincent Tholomé ou d’Antoine Boute, relèvent principalement de l’art vidéo, numérique ou contemporain, du spectacle vivant ou de l’édition, importe peu : l’objectif n’est pas de se prononcer en faveur de telle appartenance, mais de constater la multipositionnalité ou, comme le fait valoir Yan St-Onge, la « suture sémiotique[83] » de la poésie-performance.