Résumés

Résumé

Cet article a pour objet la bibliothèque personnelle d’Anne Hébert et le discours qu’elle tient sur « le lire » et ses lectures. Qu’en dit-elle? Quelle description et quelle analyse de sa bibliothèque, telle qu’elle l’a transmise, peuvent-elles être faites? Comment ces deux objets s’articulent-ils? Est-il possible d’établir des correspondances entre son discours et le contenu de sa collection? Collectant ses déclarations au sujet de la lecture, de ses lectures, de ses conditions d’apprentissage jusqu’à l’âge adulte, l’article ambitionne de reconstituer au moins en partie le discours de l’écrivaine. Puis, à partir d’une première analyse de sa bibliothèque, il examine les correspondances ou les dissonances qui existent entre les deux entités.

Abstract

This article focuses on Anne Hébert’s personal library and on the author’s discourse on the act of reading and on the books she read. What are her thoughts on the subject? What kind of description and analysis can be made of her personal library in its current form? What is the relationship between these two elements? Are there discrepancies between the author’s discourse on reading and the contents of her personal collection of books? By collecting Hébert’s own declarations on the subject of reading and on the books that influenced her and juxtaposing these to her learning conditions from childhood to adulthood, the author of this article seeks to reconstruct, at least in part, the author’s discourse on reading. Further, working from an initial analysis of Hébert’s library, it highlights correspondences and divergences between the two.

Corps de l’article

En introduction de son article consacré à l’analyse de la bibliothèque de l’écrivain Alfred DesRochers, Richard Giguère rappelle le proverbe « Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es » et conclut : « Je crois qu’il s’applique assez bien au cas de DesRochers, du moins si l’on se fie à ce que nous connaissons de sa bibliothèque dans l’état actuel de nos recherches[1] ». Sans remettre en doute cette conclusion, nous croyons pourtant qu’il est question de deux objets différents : d’une part, le discours de l’écrivain que recèle le « dis-moi ce que tu lis » et, d’autre part, la bibliothèque de l’écrivain, réalité matérielle indépendante. L’existence de relations entre ces entités est souvent envisagée comme allant de soi. Nous pensons au contraire qu’elle doit être traitée avec prudence. En effet, force est de constater que nous ne lisons pas tous les livres de nos bibliothèques et que nous pouvons en lire plusieurs qui ne figureront jamais sur nos étagères[2]. De plus, si nous citons volontiers certains auteurs et titres, nous en taisons d’autres. Ces derniers peuvent être victimes d’un oubli momentané ou d’une dissimulation volontaire, car nous les jugeons compromettants pour la figure de lecteur que nous voulons projeter. En serait-il autrement pour l’écrivain dont l’identité est intimement liée à la lecture et à l’écriture, et dont la bibliothèque est étroitement associée à l’acte de création, selon le principe qui voudrait que « les livres engendrent les livres[3] »?

Notre article s’intéressera à la bibliothèque de l’écrivaine Anne Hébert et au discours qu’elle tient sur ses lectures. Que nous en dit-elle? Quelle description et quelle analyse de sa bibliothèque, telle qu’elle nous a été transmise, pouvons-nous faire? Comment ces deux objets s’articulent-ils? Sommes-nous en mesure d’établir des correspondances entre son discours et le contenu de sa collection?

Sans doute devons-nous tout d’abord poser certaines limites à cette étude et définir ce que recouvrent les termes de discours et de bibliothèque. Par discours, nous entendons l’ensemble des propos tenus par Anne Hébert concernant la lecture, ses lectures et ses expériences de lectrice. Il a été reconstitué à partir d’articles et d’entrevues accordées à la presse entre 1963 et 1996, de reportages télévisuels réalisés entre 1982 et 2000 et, enfin, d’enregistrements sonores d’émissions radiophoniques et télévisées produites entre 1971 et 1995[4]. Il importe de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un échantillon d’articles et d’entrevues qui se limitent aux documents disponibles au Centre Anne-Hébert et aux Services des archives de l’Université de Sherbrooke. De ce fait, nous ne pouvons espérer l’exhaustivité des sources possibles. Nous ne pourrons donc rapporter l’intégralité des déclarations de l’auteure.

Nous souscrivons à la définition de la bibliothèque de Judith Robinson-Valéry et Brian Stimpson, qui déterminent celle-ci comme étant « l’ensemble des ouvrages, articles et mémoires se trouvant en […] possession de l’écrivain. La bibliothèque d’Anne Hébert, telle qu’elle a été reçue et conservée par l’institution universitaire, est constituée principalement de l’ensemble des livres que l’écrivaine a choisi de ramener de France à l’occasion de son retour au Québec, en 1997 »[5]. Cette bibliothèque ne comporte donc pas la totalité des livres qu’Anne Hébert a pu posséder au cours de sa vie. De plus, les données quantitatives et statistiques présentées ici reposent sur le traitement livres en main de 1522 volumes, soit 96 % de la bibliothèque telle qu’analysée en février 2008.

Enfin, nous nous concentrerons sur les rapports qui peuvent exister entre le discours et la bibliothèque de l’écrivaine. Par exemple, si Anne Hébert évoque William Faulkner en entrevue, retrouvons-nous pour autant cet auteur dans sa collection? Si oui, combien de titres sont présents et quels sont-ils? Quelles en sont les éditions? Les ouvrages sont-ils annotés? Autant de questions dont les réponses nous permettent d’établir des corrélations entre le discours de l’écrivaine et sa collection. Nous n’entendons pas ici analyser l’influence de cette lecture possible sur la production littéraire de l’écrivaine.

Dans un premier temps, nous reconstituerons certains éléments du discours de l’écrivaine. Dans un deuxième temps, nous ferons une description de sa collection, d’abord en considérant tous les ouvrages, quel que soit leur genre, puis ceux de nature littéraire, en observant si le discours et la bibliothèque d’Anne Hébert entrent en résonance.

Les discours d’Anne Hébert

Le discours relatif aux lectures d’enfance : « Quand je pense à tous ces éléments qui ont forgé mon imaginaire, je pense évidemment à mon milieu familial[6] ».

Le discours d’Anne Hébert s’organise selon un axe temporel : d’une part, les lectures qu’elle associe à son enfance, d’autre part, celles qu’elle rattache à sa jeunesse, et enfin celles de l’âge mur. Les propos relatifs aux deux premières périodes sont particulièrement développés tant quantitativement (fréquence, répétition) que qualitativement (précision, netteté), alors que ceux concernant les lectures ultérieures sont plus rares et plus approximatifs. Parallèlement à l’explication qui fait des lectures d’enfance le substrat de la création, ce poids inégal peut s’expliquer par le traitement journalistique de la figure de l’écrivaine. Plus fréquemment interrogée sur son enfance, son éducation, les rôles de son père et de son cousin et sur les lectures d’alors que sur des lectures contemporaines, Anne Hébert crée et rode un discours, décrivant avec force détails ses conditions d’apprentissage dans son milieu social et culturel d’origine (qui se définit alors par le niveau d’instruction, l’ensemble de pratiques culturelles, le système de références[7]), ses découvertes de jeune lectrice et ses pratiques de lecture, négligeant des lectures plus tardives. Anne Hébert adopte une des deux postures qu’identifie Jean-Claude Pompougnac lorsqu’il analyse les récits d’apprentissage de certains écrivains, celle du « rappel plus ou moins précis et fidèle de l’initiation[8] », l’autre étant une sorte d’oubli complet des conditions d’apprentissage suggérant un savoir-lire quasi ontologique.

Ainsi, Anne Hébert met de l’avant l’apport de son milieu familial dans la formation de son imaginaire et parle, en 1980, de « ces merveilleuses lectures d’enfance, celles qui nous marquent probablement le plus[9] […] », propos qu’elle réitère en entrevue en 1986[10]. Anne Hébert commente ainsi la portée de cette initiation.

L’imaginaire se nourrit de toute la littérature qui est donnée aux enfants, plus tôt elle leur est donnée, plus tôt ils peuvent s’ouvrir à ce monde de mythes, de mystères, de contes. Je crois que j’ai été plus marquée par mes lectures enfantines que par tout ce que j’ai lu plus tard avec plus de conscience. Ce que j’ai reçu dans la richesse de mon enfance était, je crois, très très précieux, les ogres, les sorcières, les fées, tout ça a contribué à former ma poésie, les enfants perdus en forêt, les princes, les princesses, toute cette mythologie. J’ai vécu à une époque où les enfants qui avaient la chance de pouvoir lire participaient à une grande vie poétique[11].

C’est d’abord à travers les chansons, semble-t-il, qu’Anne Hébert fait l’expérience de la fiction[12]. Puis, elle évoque la lecture à haute voix que son père et sa mère pratiquaient. Du premier, elle dit : « Il me lisait Maria Chapdelaine, Don Quichotte c’était un mélange assez extraordinaire[13] ». Notons que Maurice Hébert écrit, à propos du roman de Louis Hémon :

Maria Chapdelaine? Un roman du Canada français écrit par un Français de France. Ce livre est de chez nous, par plus d’un côté, s’il ne l’est pas tout à fait par d’autres. Et puis il nous offre un modèle de style. Il a sa place en notre recueil, où lui tiendront bientôt compagnie quelques romans qu’il a inspirés[14].

Quant au célèbre roman picaresque, il appartient à ce que Marc Soriano appelle « la littérature dérobée », c’est-à-dire des textes à l’origine destinés aux adultes, désormais tournés vers les enfants[15]. André Vanasse ne manque pas d’interroger Anne Hébert sur la fréquence des références qu’elle fait à son père dans différentes entrevues. Elle en explique les raisons : « Mon père était critique littéraire. Il avait publié des poèmes. Alors on me posait des questions sur lui[16] ». Elle précise ensuite le rôle de sa mère :

Ma mère a aussi eu une grande influence sur moi. Quand j’étais très petite, elle me racontait des histoires. Ainsi, Kamouraska, c’est maman qui me l’a fait connaître pour la première fois. Elle m’a raconté cette histoire à sa façon, c’est-à-dire de la seule façon dont on pouvait la présenter dans le monde dans lequel elle vivait. On blanchissait celle qui est devenue Elisabeth dans le roman en disant qu’elle n’avait jamais été la maîtresse du docteur. […] Elle m’a raconté bien d’autres histoires évidemment. Elle le faisait sur un ton très poétique, très simple, pas littéraire du tout. Elle me faisait la lecture. Mon père aussi me faisait la lecture avant que je sache lire[17].

Bien que la question concerne initialement sa mère, Anne Hébert revient spontanément sur le rôle de son père. La fréquence et la richesse des interventions au sujet de son père et de son influence montrent qu’il est celui auquel elle attribue le rôle majeur. La France est également particulièrement présente dans son discours.

C’était le pays de ma culture, de tous les livres que je lisais, c’étaient des livres qui venaient de France même quand j’étais enfant à l’époque où je lisais la Comtesse de Ségur ou La Semaine de Suzette[18].

Comme le rappelle Suzanne Pouliot : « Avant 1920, il y a peu d’oeuvres littéraires autochtones spécialement écrites pour les jeunes[19] ». La revue L’Oiseau bleu, créée en 1921 par la Société Saint-Jean-Baptiste et lancée dans toutes les écoles de la Commission scolaire catholique de Montréal (CÉCM), représente le début de cette nouvelle production[20]. Entre la naissance de la revue et le moment où Anne Hébert serait en âge de la lire, seulement deux ans se sont écoulés. En outre, elle vit à Québec et non à Montréal et ne fréquente pas encore l’école. Les occasions d’avoir connaissance de l’existence de ce périodique sont donc plutôt réduites. Dès lors, si la littérature de jeunesse facile d’accès est majoritairement importée, ceci explique qu’Anne Hébert lise davantage la Comtesse de Ségur et La Semaine de Suzette plutôt que la cinquantaine de titres locaux dénombrés par Claude Potvin[21].

Elle croit que Les malheurs de Sophie est le premier livre qu’elle a lu et elle précise « comme toutes les petites filles de cette époque-là, je crois[22] ». Dans la mesure où ce livre s’adresse à des enfants de sept à huit ans, elle l’aurait lu en 1924. Or, à ce moment-là, les oeuvres de la Comtesse de Ségur sont largement diffusées tant en France qu’au Canada puisqu’elles sont éditées par Hachette qui a fait de la Comtesse son auteur phare de la collection « La Bibliothèque rose ». Ses livres font assurément partie des catalogues des librairies de Québec qui sont largement pourvues de produits venus de France[23].

Les parents d’Anne Hébert se montrent disponibles, ouverts à la lecture et à plusieurs autres manifestations culturelles[24]. Ils valorisent la lecture et l’activité intellectuelle, notamment son père qui se souvient d’ « [avoir] connu l’ingratitude de vivre [sa] jeunesse au moment où les intellectuels n’avaient point de place chez nous[25] ».

Les conditions de l’éducation primaire d’Anne Hébert lui permettent de jouir d’une certaine liberté, loin de l’institution scolaire qu’elle associe à un « carcan[26] », car « à partir du moment où l’individu peut avoir accès au texte, sans passer par un médiateur, il acquiert une liberté que l’on va tenter de canaliser en orientant le choix de ses lectures[27] ». Dans cet environnement que René Lacôte[28] se représente heureux, propice aux partages qu’implique la lecture à haute voix, Anne Hébert est initiée à quelques-uns des plus importants auteurs de contes et de nouvelles de la littérature mondiale : Hans Christian Andersen, Julien Green, Charles Dickens, Edgar Poe[29].

L’éducation privée à la maison a des conséquences sur ses pratiques de lecture qui sont conservées même lorsque Anne Hébert fréquentera l’école. Après des débuts qu’elle dit difficiles[30], elle développe un goût marqué pour la lecture en lisant des livres en version intégrale :

Mes lectures se faisaient toujours en dehors de l’école parce que, à cette époque, on apprenait la littérature découpée en petits morceaux dans des anthologies, des morceaux choisis. On n’avait jamais un livre entier entre les mains. Et c’est ainsi que j’ai eu la chance de ne lire que des livres que j’aimais, pas que des livres que j’aimais, de lire parce que j’aimais ça, parce que ce n’était pas un travail, c’était une joie. Je dévorais vraiment tout ce qui me tombait sous la main[31].

Lorsque Jean-Claude Pompougnac s’intéresse à la représentation de l’acte de lire dans les autobiographies d’écrivains, il remarque qu’ « [o]n ne passe pas du statut d’apprenti à celui de lecteur sans rupture »[32]. Les nombreuses déclarations recensées d’Anne Hébert indiquent également l’existence d’une rupture qui se situerait à l’adolescence.

Le discours relatif aux lectures d’adolescence : « Le moment le plus difficile pour la lecture, ça a été le moment de l’adolescence […][33] ».

Anne Hébert fait état d’une transition entre ses lectures d’enfance et celles de l’adolescence, évoquant un « passage qui s’est mal fait[34] ». De la même manière qu’elle se présente enfant comme une boulimique de livres, elle réutilise cette image pour décrire son désir de lectures à l’adolescence : « Quand j’ai grandi, quand j’ai été adolescente, j’avais envie de tout lire évidemment[35] ». L’adverbe « évidemment » fait de l’assertion « j’avais envie de tout lire » une vérité que son interlocuteur devrait admettre sans discussion. Il vient renforcer le portait qu’Anne Hébert fait d’elle en lectrice insatiable.

Alors que les expériences de lectures liées à l’enfance semblent se dérouler hors de l’Histoire, celles de l’adolescence sont réintégrées dans le contexte du Québec des années 1930. Ainsi, s’exclame-t-elle : « C’était le Moyen Âge : dans les librairies, Proust et Balzac étaient à l’enfer ![36] » et signale-t-elle la difficulté de se procurer des livres français[37]. Elle rappelle également la surveillance exercée sur les lectures des jeunes gens[38]. Selon Anne Hébert, jusqu’à ses 17-18 ans, ses parents se montraient encore directifs envers ses lectures[39]. Elle se souvient néanmoins que sa mère lui proposait « de petits romans roses qui [l’]amusaient follement. [Elle] préfér[e] Delly à Eugénie Guérin, nettement[40] ». En revanche, Maurice Hébert promeut la littérature canadienne-française contemporaine et lui fait découvrir ses auteurs. Anne Hébert affirme les lire[41], mais sans grand enthousiasme[42]. Elle leur reproche leur aridité, en cite rarement les titres et les auteurs. Elle regrette les lectures associées à son enfance : « […] mon père me donnait à lire des choses, après les livres d’enfants que je trouvais merveilleux, il me donnait à lire des choses que je trouvais très savantes, très sèches […][43] ». Son point de vue sur la littérature canadienne-française n’est pas sans ambigüité. À l’émission radiophonique Pentimento diffusée sur France Inter en 1995, elle déclare :

Comme livres québécois, il y avait les poètes, des femmes poètes, il y avait Jovette Bernier, Simone Routier dont je me souviens, c’était très maladroit, c’était très [silence] mais, il y avait quelque chose. Il y avait des romanciers comme celui qui a écrit Un homme et son péché, Claude-Henri Grignon. Mais, c’était le début de tout. J’aimais mieux la littérature française nettement[44].

La même année, à l’émission Conversations parisiennes produite par Radio-Canada Rimouski et diffusée sur la chaine culturelle de Radio-Canada, elle évoque ces mêmes poètes en ces termes :

J’ai connu les écrivains de cette époque-là par mon père, les femmes poètes parce qu’il y a eu des femmes poètes assez étonnantes. Simone Routier, Jovette Bernier, Blanche Lamontagne[45].

Notons que de « maladroit », on passe à « étonnant ». Aux Français, l’assurance d’un goût « naturel » pour la littérature française qui ne souffre pas la contradiction. Aux Québécois, l’appel à l’autorité du père critique et la reconnaissance des premiers acteurs, ici actrices, de l’autonomisation et de la modernité de la littérature canadienne-française. Ajoutons que cette déclaration vient nuancer l’évocation de la sévérité des parents, Maurice Hébert ayant autorisé sa fille à lire des ouvrages pour adultes. Ainsi, dans Les Lettres au Canada français, termine-t-il un article qu’il consacre au roman de Claude-Henri Grignon :

Il reste qu’Un homme et son péché est notre meilleur roman canadien, non pas de l’année où il a été composée, 1933, ce serait trop peu, mais de bien des années. Écrit pour adultes, sain et vigoureux, très explicite sur les choses de la vie, sans cependant tomber dans le mauvais ton, il mérite qu’on le lise et surtout qu’on le relise dans sa réédition, soigneusement revue et retouchée[46].

De même, à une époque où Baudelaire n’a pas droit de cité, son père y fait référence[47]. Anne Hébert déclare : « je ne sais pas si on avait la permission de lire Baudelaire, moi je lisais Baudelaire mais je ne crois pas que c’était très orthodoxe[48] ». Interrogée quant à l’existence d’un enfer dans la bibliothèque du père, Anne Hébert assure ne pas s’en souvenir[49]. De cette période, elle retient les classiques qu’elle affirme « aimer beaucoup », citant Molière et Racine[50]. Les années 1934-1936 sont celles des grandes découvertes. En 1934, à 18 ans, elle découvre par hasard le Bateau ivre de Rimbaud, dont elle dit qu’il l’a « ouverte à la poésie[51] ». Elle le qualifie d’inouï[52], de révélation, d’absolument génial[53] et affirme qu’il l’a bouleversée et a modifié ses lectures futures et son jugement positif sur certaines de ses lectures antérieures :

Après, rien n’a plus été pareil. Quand je lisais, j’avais toujours devant moi ce texte si exigeant, et d’autres choses qui m’avaient paru intéressantes me paraissaient maintenant affadies, dévalorisées[54].

Elle connaitrait dès lors l’affranchissement évoqué par Pompougnac, et un éventail de lectures se déploie. Dans la foulée, elle lit Baudelaire[55], Verlaine envers qui elle se montre plus réservée par la suite[56], et également Tchekhov, Dickens, Emily Brontë[57].

Pour que la rupture soit complète, il faut un second initiateur. Depuis 1932, les relations avec son cousin, le poète Hector de Saint-Denys Garneau, se sont intensifiées[58]. Ce développement de leurs liens ajouté à la découverte de Rimbaud marque une nouvelle période dans les lectures d’Anne Hébert qui se reflète dans son discours. Hector de Saint-Denys Garneau l’initie à la littérature française moderne au sujet de laquelle Anne Hébert est la plus loquace. La difficulté d’accès à de nouveaux livres est aplanie grâce aux prêts de son cousin et de certains de ses amis de La Relève, notamment Jean Le Moyne. En effet, ces derniers commandent leurs livres directement en France. Anne Hébert aurait adopté les lectures de Saint-Denys Garneau avec un décalage d’une à deux années[59] : « J’ai découvert vers les années 36-37, Éluard, Supervielle, Reverdy, tout ça, Claudel, les grandes Odes[60] ». Elle se souvient avoir lu Ramuz[61], Jouhandeau[62] et « bien d’autres oubliés[63] ». Elle cite aussi Dostoïevski, Bernanos, Proust (qu’elle dit aimer beaucoup) et Jouve[64]. Découverts peut-être à la suite des conseils de Saint-Denys Garneau, Maeterlinck, Verhaeren et Sartre[65] sont évoqués, sans lien, toutefois, avec son cousin. Sans être précisée, la découverte de Faulkner, James, Kafka, Sarraute aurait été plus tardive[66].

Il n’y a pas de doute quant au rôle qu’Anne Hébert assigne à son cousin : « il [lui] a fait découvrir toute la littérature moderne française[67] ». Cette assimilation de plusieurs auteurs étrangers comme Dostoïevski à la littérature française, rehausse le caractère français qu’Anne Hébert donne à son parcours de lectrice.

D’à peine quatre ans son ainé, Saint-Denys Garneau est perçu comme un pair. « Le rôle du pair n’est pas seulement de faire découvrir, de donner à lire d’autres textes. Témoin des nouvelles lectures, il aide à les assurer et à certifier le nouveau lecteur[68] ». Parce qu’il est lui-même poète, parce qu’il collabore à l’une des premières entreprises qui se présente comme un « groupement national catholique indépendant » nécessaire « pour développer […] un art, une littérature, une pensée dont l’absence commence à [leur] peser[69] », il est possible qu’il apparaisse aux yeux d’Anne Hébert nimbé d’une autorité analogue à celle qu’a son père. Avec ses parents, son cousin et le cercle d’amis de ce dernier, elle partage d’autres pratiques culturelles comme la musique classique « dans une écoute absolument religieuse et absolument ravie de la part de tous[70] » ou le théâtre[71]. Il se peut que cette communauté de goûts contribue à asseoir la légitimité du jeune homme que la présence parentale adoube.

Si l’auteure Anne Hébert émaille son discours de grands noms de la littérature mondiale, néanmoins, elle n’en revendique pas l’influence. Au contraire, quand un journaliste suggère l’influence de Verlaine, elle déclare : « Je n’en suis pas consciente en tout cas, consciemment je ne vois pas l’influence de Verlaine[72] ». La seule influence qu’elle accepte de reconnaître est celle d’Hector de Saint-Denys Garneau, dont elle modifie sensiblement la nature et l’apport selon les entrevues. En 1971, elle parle « d’une influence de personne à personne[73] », mettant ainsi l’accent sur le lien personnel. En 1988, elle établit un lien de reconnaissance entre leurs oeuvres : « Certainement que sa poésie a profondément influencé la mienne. Pour moi, si l’on peut dire, il représente une sorte de maître à penser[74] ». En 1992, elle souligne, encore une fois, son rôle de passeur culturel, énumérant les auteurs qu’il lui a donné à lire[75]. Anne Hébert ne fait pas exception à l’attitude des écrivains envers leurs illustres pairs que Nathalie Heinich met en lumière dans Être écrivain :

[…] les morts aussi doivent être convoqués dès lors qu’il est question des liens qu’un créateur établit avec autrui. Or, l’espace des possibles ouvert à l’écriture est balisé non seulement par l’état de la langue, mais aussi par l’état de la littérature telle que l’a constituée la tradition, accrochée aux grands noms qui forment le système de repérage propre à chaque écrivain : « l’art n’est expression directe ni de l’inconscient ni de la réalité extérieure, mais relation médiatisée par une tradition qui s’incarne dans les maîtres »[76].

Anne Hébert se défend d’une influence directe mais elle s’identifie « aux personnes de [certains] auteurs […] comme […] si le lien avec la tradition, problématique au niveau d’une oeuvre qui se doit d’être originale, devenait dicible et même revendicable au niveau de la personne[77] », comme l’avance Nathalie Heinich. Cela semble être le cas notamment avec Hector de Saint-Denys Garneau et Colette. Elle exprime son adoration[78] envers cette dernière, son regret de n’avoir pu la rencontrer en raison du décès de l’auteure peu de temps avant son premier voyage à Paris[79] et la lecture continue de son oeuvre : « J’ai lu tout ce que Colette a écrit et je l’ai relu aussi, c’est un auteur auquel je demeure fidèle[80]». Dans le premier cas, l’influence admise est de l’ordre de la transmission d’une perception du monde et de la culture[81]. Dans le second cas, le rapprochement se fait sur le mode du rapport à l’écriture. Anne Hébert se dit séduite par la façon qu’a Colette de faire vivre les bêtes, la nature, les femmes, et par sa capacité à communiquer un « don de vie extraordinaire »[82]. En outre, elle établit une correspondance en rapport avec leur existence, faisant sienne la phrase de Colette : « j’appartiens à un pays que j’ai quitté[83] ».

Le discours sur ses lectures d’adulte : « il était trop tard pour que je puisse être influencée...[84] ».

Nous avons évoqué la relative disproportion des propos relatifs aux lectures de formation par rapport à celles de la maturité. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Une explication psychologique peut être avancée. Lucie Mercier et Denise Lemieux l’ont retenue lorsqu’elles ont exploré des souvenirs, des chroniques, des autobiographies pour retracer les étapes des vies de femmes québécoises entre 1880 et 1940. Selon elles, « l’enfance polarise[rait] largement les phénomènes de mémoire […][85] ». Elle est le point de départ du récit autobiographique qui se construit à partir de souvenirs qui peuvent être altérés par le temps ou qui peuvent être interprétés a posteriori pour justifier un parcours.

Une autre explication en lien avec les pratiques de lecture d’Anne Hébert apporte un éclairage différent. Comme son père[86], Anne Hébert relit « fondamentalement, elle croit qu’il faut donner aux oeuvres le temps de décanter pour bien les apprécier. Voilà pourquoi elle fréquente Proust, Bernanos ou Rimbaud[87] ». Ces relectures participeraient à une actualisation constante de textes découverts durant les années de formation. Toutefois, cette explication demande à être nuancée. D’une part, parce qu’elle est encore l’occasion de se réclamer du père, le critique littéraire, et de s’approprier une certaine légitimité héréditaire. D’autre part, parce qu’elle renforce la représentation selon laquelle « tout » se joue dans l’enfance.

Lorsqu’Anne Hébert évoque ses lectures modernes, elle les associe la plupart du temps à son activité d’écrivaine, une attitude commune à nombre d’écrivains pour lesquels la lecture participe à leur trajectoire et à leur écriture. Pour Anne Hébert, « l’écriture vient de l’amour de la lecture et de l’amour de raconter des histoires[88] ». Dès lors que les fondements de son imaginaire ont été bâtis tout au long de son initiation et de son apprentissage, elle a gagné en assurance, il n’est plus question d’influence. Ainsi, au sujet d’auteurs comme Réjean Ducharme[89], Marie-Claire Blais ou Victor-Levy Beaulieu[90], elle déclare qu’il était trop tard pour qu’elle puisse être influencée[91]. Elle renchérit, une année plus tard : « Je crois que j’ai été plus marquée par mes lectures enfantines que par tout ce que j’ai lu plus tard avec plus de conscience[92] ».

Il n’est plus nécessaire de représenter la production d’un auteur quand on est soi-même un auteur, quand l’autor prend le pas sur le lector. Ainsi, c’est la pratique de l’écriture qui vient expliquer la moins grande disponibilité pour les textes d’autrui :

Et maintenant que j’écris, je lis peut-être moins qu’autrefois, parce que je suis tellement prise par ce que j’écris, je décroche très facilement lorsque je lis, je pense à mes problèmes à moi, à mes personnages à moi. Au moment où je suis très très engagée dans un travail, je ne suis pas une lectrice attentive[93].

De plus, elle ne se définit « pas [comme] une grande liseuse »[94] alors qu’elle estime qu’enfant elle « [dévorait] vraiment tout ce qui lui tombait sous la main[95] ». Cependant, il nous faut garder en mémoire que toutes ces déclarations qui évoquent l’enfance, les conditions d’apprentissage, les pratiques de lecture, les écarts entre le désir de lire quasi boulimique de l’enfant et la sélection de l’adulte veulent rendre compte d’une trajectoire, et plus spécifiquement de celle qui a mené à l’écriture. La lecture y est donc en quelque sorte en représentation.

Les auteurs qu’elle cite ont en commun d’être apparus sur la scène littéraire à la fin des années 1960, tant au Québec qu’en France. Parmi eux, nous retrouvons Réjean Ducharme dont elle apprécie l’imagination et l’originalité[96], Victor-Lévy Beaulieu, Marie-Claire Blais[97] dont elle dit avoir été impressionnée par Une saison dans la vie d’Emmanuel, Hélène Cixous qui lui paraît être une très grande écrivaine méconnue[98]. Anne Hébert noue des relations personnelles avec certains de ces écrivains, notamment Hélène Cixous et Marie-Claire Blais. La fréquentation de ces individus qui relèvent de différents réseaux de sociabilités ne peut être analysée comme celle dont la nature est exclusivement intellectuelle. Citer un de ses contemporains peut relever de l’attention amicale et non être un signe de l’effet intellectuel laissé par une lecture, par exemple.

Enfin, notons qu’Anne Hébert n’associe la lecture de la Bible à aucune des périodes identifiées précédemment. Mais, sa lecture lui a fait forte impression : « C’est peut-être l’oeuvre qui m’a marquée le plus…[99] », allant jusqu’à évoquer une similarité de comportement avec les romancières anglaises, elles aussi marquées par ce texte fondateur[100].

L’accès au monde du livre procède de la filiation : l’enfant bourgeois hérite du livre dans la mesure où il vit dans un univers où se manifestent des habitudes de lecture. L’apprentissage (au sens que l’on donne à ce terme à l’école) est « naturel » parce que l’écrit est « familier »; la lecture est – comme la langue – maternelle, parfois « paternelle ». Mais l’apprentissage au sens fort (comme dans les romans d’apprentissage), la formation de soi comme lecteur authentique, autonome, singulier suppose une rupture d’avec cette filiation, une crise qui émancipe le savoir-lire du monde culturel dans lequel il a été reçu en héritage[101].

Parler des conditions d’initiation et d’apprentissage, de livres préférés ou abhorrés, des pratiques de lecture pour un individu etc., équivaut à donner « une représentation » d’une pratique culturelle. La connotation psychologique et théâtrale du terme nous « alert[e] sur la redoutable complexité des propos tenus sur la lecture[102] ». La représentation d’une pratique culturelle n’est pas une description neutre et objective, puisque une pratique culturelle s’inscrit dans un champ polémique :

celui des luttes (dont la force consiste précisément à ne pas se montrer comme telles) menées pour imposer une représentation de la (bonne) lecture pour suggérer des modèles de conduite, pour disqualifier certains gestes[103].

La représentation qu’offre un individu de ses lectures va traduire « les schèmes mentaux de perception de soi et du monde social qui [se sont construits et intériorisés] au long des années d’apprentissage, de ce double processus de socialisation et d’individualisation[104] ». Dans le cas d’un auteur, son statut d’expert le dote d’une autorité intrinsèque qui en fait un « représentant autorisé » en matière de lecture. Sans doute plus qu’un autre individu est-il tenu ou se croit-il tenu d’adopter tel ou tel discours correspondant à l’horizon d’attente de ses interlocuteurs. À cause de ce biais, vigilance et nuance sont de mises lorsqu’on s’intéresse au discours d’un écrivain sur ses lectures.

À ce stade de la recherche, nous pensons qu’Anne Hébert présente une figure de lectrice qui relirait un « petit » nombre de textes majeurs[105] et qui serait « une lectrice d’auteur », comme d’autres sont des lecteurs de genres, de collections ou de prix littéraires. L’examen de sa bibliothèque privée nous donnera des éléments qui permettront d’étayer ces deux hypothèses.

Figure

Analyse de la bibliothèque de l’écrivaine

Données générales

Discrète, Anne Hébert a laissé trop peu d’indices, comme des dates manuscrites, qui permettraient de dater sa collection. En utilisant les achevés d’imprimer qui rendent compte d’une date à partir de laquelle elle aura pu entrer en possession de l’ouvrage, nous pouvons cependant reconstituer une historicité. Cette méthode est approximative, car un certain nombre d’ouvrages ne comportent pas d’achevés d’imprimer. Compte tenu de ces mises en garde et d’un échantillon daté réduit à 1172 références, nous estimons que la bibliothèque d’Anne Hébert est constituée au plus tôt à partir des années 1960, les 20 dernières années de sa vie étant quantitativement les plus significatives.

Figure 1

Répartition des références selon les dates d’achevés d’imprimer

Malgré les limites de cette technique, il est fort probable que si nous retrouvons les ouvrages des auteurs associés à ses années d’apprentissage et de formation, il ne s’agira sans doute pas des éditions imprimées dans les années 1930-1940, mais d’achats ultérieurs, ce qui appuierait l’hypothèse d’une relecture. De plus, parmi les ouvrages des deux dernières décennies, nous retrouvons de nombreux exemplaires dédicacés par des auteurs rendant hommage à l’écrivaine consacrée par plusieurs prestigieux prix littéraires. Ces livres sont susceptibles d’avoir élargi son choix de livres possible.

Le corpus est majoritairement de langue française (95 %), les ouvrages appartenant à la littérature mondiale sont donc connus en traduction, pratique qu’Anne Hébert évoquait en 1983[106]. La bibliothèque compte 1524 volumes, soit un ratio de 38 livres par an (1524/40 [années de constitution]). Utiliser la catégorisation du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) permet de statuer sur la qualité de lectrice d’Anne Hébert : faible (un à neuf livres par an), moyenne (de 10 à 24 livres), forte lectrice (25 livres et plus). Mais ces statistiques reposent sur des lectures réelles. Dans le cas d’Anne Hébert, le ratio obtenu, qui la classe parmi les forts lecteurs, n’est qu’une moyenne qui s’appuie sur des lectures possibles, et non réelles. Bien que non certifiée, car nous ne pouvons affirmer qu’Anne Hébert lisait « effectivement » une moyenne de 38 livres par an, cette donnée permet de la situer par rapport à d’autres lecteurs. Rappelons qu’Anne Hébert réfute ce qualificatif. Ce jugement peut être celui de la femme de lettres qui minimise l’étendue de ses lectures, car elles sont de l’ordre du quotidien. Il peut aussi être une marque de sa qualité d’écrivaine. Philippe Arbaizar remarque :

La plupart des écrivains se révèlent plus lecteurs que liseurs car ils ont recours au livre dans le cadre d’une activité professionnelle; la bibliothèque est un instrument de travail pour satisfaire leur besoin de documentation[107].

L’utilisation du substantif « liseuse » plutôt que « lectrice » par Anne Hébert tend à accréditer l’hypothèse selon laquelle cette appréciation émane du discours de l’écrivaine construisant sa figure de lectrice. Il peut être aussi la conséquence de sa pratique de relectures d’auteurs côtoyés depuis l’enfance et l’adolescence qui sont inscrits depuis longtemps dans sa rhétorique de lectrice[108].

Sa collection est majoritairement constituée de livres, ce qui n’exclut pas la présence de revues, d’usuels servant à l’écriture, mais également de livres pratiques, donnant « un grain de réel » à la bibliothèque de l’écrivain, selon la formule de Philippe Arbaizar[109].

Figure 2

Répartition des références par nature de publication[110]

Littéraires, les principales revues prolongeraient les intérêts manifestés par ses déclarations, comme le numéro d’Arc sur Faulkner (n°84-85, 1983), ou seraient des manifestations de ses relations personnelles[111]. À titre d’exemple, mentionnons la forte présence de la revue Trois que dirige Anne-Marie Alonzo à laquelle est également consacré un numéro de Voix et Images (vol. XIX, n° 2, 1994), ainsi que les trois numéros des Écrits du Canada français[112] que Jean Le Moyne, alors collaborateur à la revue, dédicace à Anne Hébert. Au nombre de 22, les dictionnaires, caractéristiques des bibliothèques d’écrivains selon Arbaizar, remplissent une fonction professionnelle, mais sont aussi des vestiges d’un passé familial. Ainsi, Théorie et pratique de l’art d’écrire (1911) et le Larousse canadien complet (1954) portent la signature de leur précédent propriétaire, son père, le dictionnaire d’anglais Cassell’s (1936), celle de son frère.

Enfin, parmi les livres pratiques, deux thèmes se distinguent : le tourisme et la cuisine. Le premier se manifeste par des guides touristiques concernant Paris, les régions françaises (la Bretagne ou les Pyrénées) et certaines villes européennes (Londres, Venise). Le second a pour objet essentiellement la cuisine française traditionnelle. Si Anne Hébert annote très rarement les livres littéraires, ses notes marginales sur les recettes sont très fréquentes. Pas moins de 13 recettes dans Les secrets de la bonne cuisine française sont complétées : ainsi, par exemple, précise-t-elle la méthode pour incorporer des blancs d’oeufs montés en neige dans une bûche de Noël[113] .

Figure

Recette annotée par Anne Hébert dans Les secrets de la bonne cuisine française de Suzanne Bergeaud aux Éditions de la France Agricole, coll. « Un art de vivre », Paris, 1972, p. 233.

Ces livres sont augmentés de fiches cuisine extraites du magazine féminin Elle et de coupures de presse, ce qui corroborerait les déclarations d’Anne Hébert quant à son apprentissage de la cuisine lors de son installation en France[114]. Près de sept livres sur les chats font écho à son amour pour les félins évoqué dans Chat Plume[115]. Ces titres nous permettent de déceler différentes motivations et figures de la lectrice. Nous retrouvons l’écrivaine qui porte un intérêt littéraire, voire documentaire, en vue d’une écriture où la symbolique du chat est largement présente, ce que remarque Antoine Sirois[116]. Celle-ci côtoie la maîtresse soucieuse du bien-être de ses félins, Minou et Petit Chat. De plus, apparaît également l’amatrice de natation[117] qui marque les passages concernant le crawl et les virages dans un livre technique[118].

Enfin, les catalogues concernent essentiellement le Canada et le Québec ainsi que des peintres et artistes classiques (Goya, Bonnard, Chauvin). Aucune de ces lectures possibles (dont certaines sont réelles au vu des annotations ou soulignements) n’est évoquée par l’écrivaine. Il est vrai que c’est en tant qu’écrivaine qu’Anne Hébert donne ses entrevues. Il n’est alors pas surprenant qu’elle n’évoque pas des titres moins littéraires. En outre, nous pouvons également avancer que la littérature plus qu’aucune autre discipline est susceptible de marquer un imaginaire, ce qui peut expliquer sa surreprésentation dans le discours. Ces avertissements doivent être pris en compte lorsqu’on évalue le discours de l’écrivaine en regard du contenu de sa bibliothèque. Cependant, il n’en reste pas moins vrai qu’il existe un écart entre les deux entités qui rend manifeste une représentation de la lecture, et une figure de lectrice qui met de l’avant le corpus littéraire légitime et classique héritée des parents, celui de la filiation et celui tout aussi légitime mais plus contemporain qui nait sous la houlette de Saint-Denys Garneau, celui de l’émancipation.

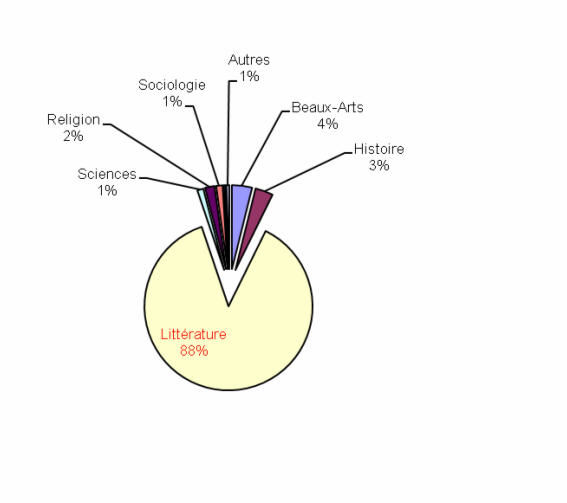

Bien qu’essentiellement littéraire, la bibliothèque d’Anne Hébert comporte d’autres disciplines telles que les beaux-arts, les sciences, la sociologie, l’histoire, la religion[119]. Si les livres artistiques recoupent les intérêts que manifestent les catalogues, une nouveauté se profile avec la présence d’une dizaine de volumes sur l’Algérie. L’histoire de la Nouvelle-France et du Québec domine la section historique. Un point commun entre l’histoire et la sociologie : la thématique de la sorcière à propos de laquelle Anne Hébert déclare : « J’ai lu beaucoup de livres sur la sorcellerie, j’étais fascinée et en même temps toujours terrorisée[120] ». L’ensemble des livres de la bibliographie des Enfants du Sabbat dans leurs éditions d’époque fait partie de sa collection[121]. Émerge ici la lecture documentaire de l’écrivaine qu’elle mentionne plus rarement.

Enfin, les livres religieux sont partagés entre ceux servant au culte et ceux relatant la vie de mystiques, notamment Thérèse de Lisieux[122] et Élisabeth de la Trinité[123]. Ces lectures peuvent être motivées par l’intérêt documentaire de l’écrivaine. Soeur Julie des Enfants du Sabbat pourrait tenir son nom de la carmélite Elisabeth Catez. Mais elles peuvent témoigner aussi d’un intérêt personnel, de la part de celle qui assure que, petite, elle était « très religieuse, très mystique mais qu’[elle] a rejeté ça une fois adulte[124] ».

Le corpus littéraire

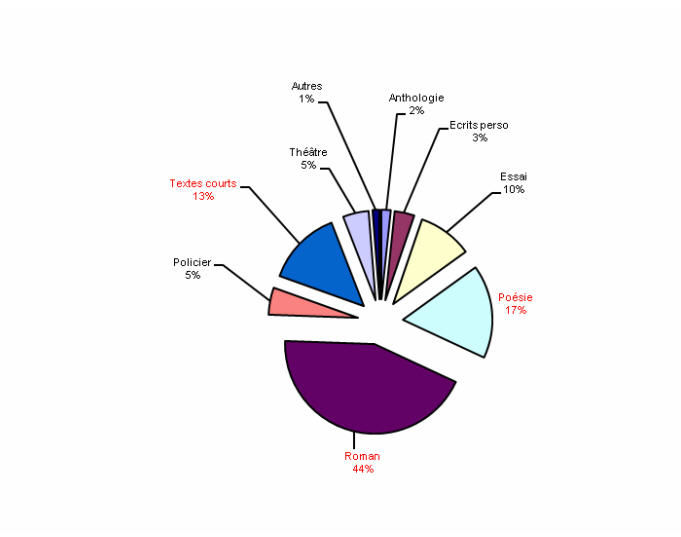

Toutes catégories confondues, la littérature du xxe siècle domine cette collection[125]. Le roman est le genre majeur, suivi de la poésie, des textes courts (nouvelles, contes, récits) et de l’essai. Mais Anne Hébert n’est pas « seulement » une lectrice de textes littéraires classiques et consacrés, comme son discours le laisse entendre. Remarquons que, quantitativement, le roman policier, genre considéré comme populaire, occupe la même proportion que le théâtre. C’est une section particulièrement homogène que se partagent deux auteurs, Patricia Highsmith et Georges Simenon, qui signent respectivement 14 et 41 titres. Les dates d’achevés d’imprimer suggèrent une découverte tardive que le discours d’Anne Hébert occulte complètement. En effet, les livres de la première ont été imprimés entre 1974 et 1986; ceux du second, entre 1964 et 1992.

Figure 3

Répartition des genres dans la section « Livre-littérature »

Discours et bibliothèque se répondent : ainsi, sur les 20 auteurs les plus fréquents de la bibliothèque d’Anne Hébert, douze sont des auteurs qu’elle cite dans les différentes déclarations consultées[126]. En outre, deux catégories apparaissent : ceux – comme Colette, Ramuz ou Mauriac – qui sont des auteurs dont la fréquentation est de nature intellectuelle et ceux avec lesquels Anne Hébert a pu entretenir des relations amicales et professionnelles. La première position qu’occupe Colette ne dément pas les propos de l’écrivaine. Mais ce sont des éditions comprises entre 1965 et 1992, postérieures à la période de découverte de l’auteure qu’Anne Hébert situe avant son premier séjour parisien, soit en 1954. L’hypothèse de rachat semble donc plausible. Il en est de même pour Dostoïevski ou Mauriac dont seulement deux volumes[127] ont des achevés d’imprimer correspondant aux années de découverte. Cependant, il faut être prudent car une date d’achevé d’imprimer n’est pas une date d’achat. Un de ses volumes, Commencements d’une vie, porte le tampon « Vendu par la librairie Roméo Blais, Rimouski » et comporte sur sa page de garde une signature illisible. Il est possible que ce soit un exemplaire de seconde main datant des années 1930, racheté par Anne Hébert plus tardivement. L’absence de Baudelaire ou de Rimbaud n’est liée qu’à notre choix de privilégier un critère quantitatif, mais ils sont bien présents dans sa collection, en oeuvres complètes également, dans des éditions des années 1960-1970.

Au sein de ces auteurs contemporains apparaissent deux auteurs cités dans le discours reconstitué : Hélène Cixous et Marie-Claire Blais. Si les citations et les jugements portés par Anne Hébert sur leurs oeuvres suggèrent une lecture réelle et non plus seulement probable, notons que celle-ci n’est pas nécessairement systématique ou totale. Par exemple, les pages de L’insoumise (1966) de Marie-Claire Blais n’ont pas été découpées; de même, seules les premières pages du Deuxième testament (1959) d’Alain Bosquet ont été rognées. Toutefois, ces indices ne peuvent nous amener à conclure à une non-lecture de ces titres. Judith Robinson-Valéry et Brian Stimpson rappellent au sujet de Valéry sa capacité à lire entre les feuillets non découpés[128] ou les sondages qu’il pratiquait cherchant à saisir l’essentiel d’un ouvrage[129]. Bien que cela serait étonnant de la part de celle qui se souvient avec horreur des morceaux choisis de son enfance, il n’est pas impossible qu’à l’instar de Valéry, Anne Hébert ait pratiqué cette lecture par fragments.

Cependant, il nous faut prendre acte d’une dissonance majeure entre discours et corpus : l’absence manifeste des Simenon, Highsmith ou Oates. La consommation de produits culturels illégitimes est souvent justifiée, comme le constatent les études bourdieusiennes, par le besoin de détente a contrario des lectures sérieuses qui nécessitent un effort, ou bien par le second degré investi dans ces pratiques. Anne Hébert n’avance aucune de ces hypothèses. À ce stade, nous ne pouvons aller au-delà du constat d’un certain élargissement de ses lectures qui relèverait d’un intérêt personnel dont le motif, mis à part sans doute celui du plaisir, ne peut être davantage explicité.

Revenons sur les deux hypothèses formulées en première partie. Il semble que la possibilité qu’Anne Hébert pratique une lecture intensive soit renforcée par le phénomène de rachat que supposent les éditions postérieures aux années de découverte des ouvrages. À cela s’ajoutent ses déclarations sur la nécessité de laisser une oeuvre cheminer à travers l’imaginaire. En outre, celle qui estimait arbitraire la frontière tracée entre poésie et prose[130] semble ne pas se limiter à un genre en particulier. Colette est présente par ses romans, ses nouvelles, sa correspondance tout comme Faulkner, Mauriac, Ramuz ou Woolf[131]. De plus, au-delà de l’oeuvre littéraire, l’individu qu’est l’auteur motive également les lectures d’Anne Hébert, comme le manifestent les différentes biographies les concernant[132]. Remarquons que ses auteurs préférés (notamment Proust, Dostoïevski, Baudelaire, Colette et Claudel) sont largement représentés. Des recherches sur les motivations de ces lectures permettraient d’éclairer un peu plus la figure de lectrice d’Anne Hébert.

Discours et bibliothèque se correspondent lorsqu’Anne Hébert se présente comme une lectrice de littérature française et mondiale classique contemporaine. Mais son discours ne rend pas compte de l’entièreté de ses lectures et les plus populaires ou les plus pratiques sont occultées. Pourtant, elles peuvent faire l’objet de pratiques similaires à celles des lectures littéraires ou bien, au contraire, tout à fait différentes comme les soulignements et les ajouts de documents tendent à le montrer. Pour parler de « la » lectrice Anne Hébert, il faudrait l’envisager dans la multitude des figures, des postures et des pratiques qui ont pu être les siennes avec toute la réserve qu’induit une pratique, celle de la lecture, dont l’une des qualités est d’être immatérielle et donc difficilement saisissable.

Parties annexes

Annexes

Annexe 1

Principales revues littéraires

Annexe 2

Répartition des références selon les disciplines

La section « Vie quotidienne » ayant un pourcentage inférieur à 1 %, elle n’apparaît pas dans ce graphique.

Annexe 3

Répartition chronologique des volumes et des titres littéraires

Annexe 4

Auteurs les plus présents selon le nombre de titres et de volumes littéraires

Genres littéraires : roman, poésie, textes courts. Sont indiqués en rouge les auteurs qu’Anne Hébert cite dans son discours tel que nous avons pu le reconstituer. Sont indiqués en gras les auteurs qu’elle cite et qui font partie de ses relations personnelles.

Annexe 5

Ouvrages relatifs à la vie littéraire et à des auteurs

Auteur

Laure Miranda est étudiante à la maîtrise en Études françaises à l’Université de Sherbrooke sous la direction de Josée Vincent. Elle rédige actuellement son mémoire qui analyse pour la première fois la bibliothèque personnelle de l’écrivaine Anne Hébert. Elle propose une description et une analyse de cet ensemble de livres et s’intéresse plus particulièrement à ce que les ouvrages en tant qu’objets physiques peuvent nous apprendre sur « le lire » chez Anne Hébert. Elle examine également le corpus des dédicaces d’exemplaires et les étudie en tant qu’indices de sociabilités.

Notes

-

[1]

Richard Giguère, « La bibliothèque d’Alfred DesRochers », dans Joseph Bonenfant (dir.), À l’ombre de DesRochers. Le mouvement littéraire dans les cantons de l’Est 1925-1950. L’effervescence culturelle d’une région, Sherbrooke, La Tribune/Université de Sherbrooke, 1985, p. 175-193.

-

[2]

Robert Darnton, « Pour une histoire de la lecture », Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob, 1992, p. 197.

-

[3]

D’après la formule de George Steiner citée dans Philippe Arbaizar, « La bibliothèque de l’écrivain », dans Martine Poulain (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, vol. 4, Paris, Promodis/Cercle de la Librairie, 1992, p. 13.

-

[4]

L’ensemble des documents consultés est répertorié dans la bibliographie. Nous n’avons retenu que les documents dans lesquels Anne Hébert rendait compte de l’acte de lire, de ses souvenirs d’enfance à son devenir de lectrice autonome. Cette sélection justifie les dates des documents conservés.

-

[5]

En 1996, à l’invitation de l’Université de Sherbrooke, Anne Hébert accepte de léguer ses archives (manuscrits et tapuscrits, volumes et textes publiés d’elle, coupures de presse, documents audiovisuels, médailles, prix décorations, photographie, etc.).

Trois donations contractualisées par des conventions sont faites du vivant d’Anne Hébert. L’une en 1996, l’autre en 1997, la troisième en 1999. Selon les normes archivistiques, peuvent faire partie du fonds d’archives d’un individu : les livres annotés significativement, les livres dédicacés ou accompagnés de correspondance, les propres oeuvres de la personne lorsqu’il s’agit d’un auteur – un exemplaire est alors conservé. 46 exemplaires de l’oeuvre d’Anne Hébert, en majorité des traductions, font partie du premier versement de novembre 1996. En 1997, l’exemplaire numéro 34 de l’édition originale complète du Siècle des femmes de Jacques-Bernard Roumanes dont Anne Hébert a signé la préface, rejoint le fonds. Aucun livre n’est versé en 1999.

À l’époque du déménagement d’Anne Hébert en 1997, huit boites contenant des livres de sa bibliothèque sont recueillies au Service des archives qui propose d’en faire une liste et de les joindre soit au fonds d’archives lorsqu’ils remplissent les conditions archivistiques évoquées précédemment, soit de les transférer au Centre Anne-Hébert qui peut les conserver et éviter la dispersion. En décembre 1998, Michel Gosselin transmet verbalement au Service des archives la volonté d’Anne Hébert de ne pas rendre accessible ses livres, ni même une liste. Ainsi, seuls les volumes transmis en 1996 et 1997 qui ont été l’objet d’une convention, font partie du fonds d’archives. Or, après le décès d’Anne Hébert en janvier 2000, environ 1500 volumes qui se trouvaient dans son appartement de Montréal sont transmis au Service des archives. En avril 2000, aucune entente de donation n’a encore été signée entre la succession et l’Université de Sherbrooke, comme l’atteste un courrier adressé à Michel Gosselin du Service des archives de l’Université de Sherbrooke en date du 25 avril 2000. Ces volumes rejoignent ceux reçus et conservés depuis 1997-1998. C’est en juillet 2000 que leur sort est décidé : l’exécuteur testamentaire en fait don à l’Université de Sherbrooke. Un autre versement de quelques livres oubliés sera fait en 2001 par Michel Gosselin. En 2008, ce dernier donne six volumes ayant appartenu à Anne Hébert qu’il avait encore en sa possession comme l’indique un extrait de la convention. De plus, en 1997, il a aidé Monique Bosco à vider la bibliothèque de son bureau de l’Université de Montréal. À cette occasion, elle lui a donné un certain nombre de livres de sa bibliothèque parmi lesquels des livres ayant appartenu à Anne Hébert. En effet, celle-ci et Monique Bosco s’échangeaient des livres. En 2007, Michel Gosselin désire également en faire don : vont rejoindre la bibliothèque Anne Hébert les livres portant sa signature et ceux dont Michel Gosselin assure qu’ils faisaient partie de la bibliothèque originelle, c’est-à-dire les livres que Monique Bosco lui avait donnés en 1997 et qui appartenaient à Anne Hébert, auxquels s’ajoutent des livres qu’il a offerts à Anne Hébert. Ces dernières informations sont tirées d’un document du Service des archives.

Notre étude se base sur les versements réalisés entre 1996 et 2001. Le dépouillement de sa bibliothèque personnelle est aujourd’hui terminé. Notre analyse permet de dire que la bibliothèque est constituée de deux ensembles de livres, ceux qui sont des exemplaires justificatifs des volumes d’Anne Hébert soit 521 volumes et ceux dont elle n’est pas l’auteur soit 1603 volumes (1524 titres en raison des doublons). Notre mémoire de maîtrise rendra compte de la totalité de cet ensemble.

-

[6]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, 2 vidéocassettes, (56 minutes), sonore, couleur, ¾ pouce.

-

[7]

Jean-Claude Pompougnac, « Récits d’apprentissage », dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Fayard, Paris, 2000, p. 497.

-

[8]

Jean-Claude Pompougnac. « Récits d’apprentissage » », dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Fayard, Paris, 2000, p. 496.

-

[9]

Jean Royer, « Anne Hébert : jouer avec le feu », Le Devoir, Montréal, 26 avril 1980, p. 21.

-

[10]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[11]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1. Nous soulignons.

-

[12]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[13]

Monique Durand, Conversation parisienne : Madeleine Gagnonrencontre Anne Hébert, 1995, Radio-Canada, (120 minutes).

-

[14]

Maurice Hébert, De livres en livres, Montréal, Carrier, 1929, p. 33.

-

[15]

Jean Glénisson et Ségolène Le Men (dir.), Lelivre d’enfance et de jeunesse en France, Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1994, p. 9.

-

[16]

André Vanasse, « L’écriture et l’ambivalence, entrevue avec Anne Hébert », Voix et Images, vol. 7, n°3, printemps 1982, Montréal, p. 442.

-

[17]

André Vanasse, « L’écriture et l’ambivalence, entrevue avec Anne Hébert » […], p. 442. Nous soulignons.

-

[18]

Geneviève Ladouès, Un jour au singulier, France-Culture, 29 septembre 1995. Émission radio (60 minutes).

-

[19]

Suzanne Pouliot, « Les éditeurs pour la jeunesse », dans Jacques Michon (dir.), Histoire de l’édition littéraire au Québec 1900-1939, Montréal, Fides, 1999, p. 364.

-

[20]

Suzanne Pouliot, « Les éditeurs pour la jeunesse », dans Jacques Michon (dir.), Histoire de l’édition littéraire au Québec 1900-1939, Montréal, Fides, 1999, p. 365-366.

-

[21]

Suzanne Pouliot, « Les éditeurs pour la jeunesse » dans Jacques Michon (dir.), Histoire de l’édition littéraire au Québec 1900-1939, Montréal, Fides, 1999, p. 364.

-

[22]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60 diffusée par Radio-Canada en 1971 (35 minutes).

-

[23]

Jacques Michon et Josée Vincent, « Le libraire-éditeur » dans Jacques Michon (dir.) Histoire de l’édition littéraire au Québec 1900-1939, Montréal, Fides, 1999, p. 96.

-

[24]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60 diffusée par Radio-Canada en 1971. En plus d’avoir beaucoup lu, Anne Hébert se rappelle avoir pris des cours d’anglais, être allée au concert.

-

[25]

Maurice Hébert, …Et d’un livre à l’autre, Montréal, Albert Lévesque, 1932, p. 195.

-

[26]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes). « Je ne suis pas allée à l’école d’une façon très régulière, je n’ai pas eu à subir le carcan que pouvait être l’école à l’époque ».

-

[27]

Chantal Horellou-Lafargue (dir.), Sociologie de la lecture, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2003, p. 36.

-

[28]

René Lacôte, Anne Hébert, Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1969, p.18.

-

[29]

Jean Royer, « Anne Hébert. Jouer avec le feu », Le Devoir, 26 avril 1980, p. 21.

-

[30]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60 diffusée par Radio-Canada en 1971 : « J’avais décidé que je ne lirais jamais, je ne voulais pas lire, je ne voulais absolument pas lire. J’ai commencé, je n’avais pas tout à fait 6 ans. C’était une institutrice privée qui venait à la maison. Elle était très timide, alors je lui disais : “ Non, je ne lirai jamais, je ne lirai que si vous me permettez de toucher à la plume de votre chapeau”. Alors là, la pauvre demoiselle Cholet était absolument épouvantée, mais elle m’a laissé toucher à la plume de son chapeau, et là, ça a très bien marché ».

-

[31]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[32]

Jean-Claude Pompougnac, « Récits d’apprentissage », dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Fayard, Paris, 2000, […], p. 513.

-

[33]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[34]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes). « Le passage qui est toujours assez difficile entre les lectures d’enfant et d’adolescent s’est mal fait ».

-

[35]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[36]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[37]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60 diffusée par Radio-Canada en 1971. « Quand j’avais 17-18 ans, c’était très difficile de trouver des livres français […] ».

-

[38]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, 1986, coll. « Propos et confidences », cassette 1 : « Le moment le plus difficile pour la lecture ça a été le moment de l’adolescence, parce que là les livres d’enfants si poétiques étaient terminés et les livres d’adulte étaient presque tous interdits aux adolescents ».

-

[39]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60 diffusée par Radio-Canada en 1971.

-

[40]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[41]

Jean Royer, « Anne Hébert : jouer avec le feu », Le Devoir, 26 avril 1980, p. 21.

-

[42]

Jean-Daniel Belfond, « Les enfances d’Anne Hébert » France-Québec, automne 1993, p. 13.

-

[43]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[44]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes). Nous soulignons.

-

[45]

Monique Durand, Conversation parisienne : Madeleine Gagnon rencontre Anne Hébert, 1995, Radio-Canada, (120 minutes). Nous soulignons.

-

[46]

Maurice Hébert, Les lettres au Canada français, Montréal, Albert Lévesque, 1936, p. 84.

-

[47]

Maurice Hébert, …Et d’un livre à l’autre, Montréal, Albert Lévesque, 1932, p. 187.

-

[48]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[49]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes). « Ça, je ne m’en souviens absolument pas. Mais je me souviens qu’il y avait des livres à l’Index, je ne sais pas s’il [son père] en avait ».

-

[50]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[51]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[52]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60, diffusée par Radio-Canada en 1971.

-

[53]

André Vanasse, « L’écriture et l’ambivalence : entrevue avec Anne Hébert », Voix et Images, vol. 7, n° 3, printemps 1982, p. 441-446.

-

[54]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[55]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[56]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60, diffusée par Radio-Canada en 1971. « J’aime bien Verlaine, j’ai bien aimé Verlaine à une certaine époque ».

-

[57]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[58]

Nathalie Watteyne (dir.), Anne Hébert : chronologie et bibliographie des livres, parties de livres, articles et autres travaux consacrés à son oeuvre, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008, p. 13.

-

[59]

Roland Bourneuf, Saint-Denys Garneau et ses lectures européennes, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Vie des lettres canadiennes », 1969, p. 34. En 1934, Saint-Denys Garneau lit Baudelaire, Bernanos, Chateaubriand, Supervielle, Mauriac. Tout en poursuivant ces lectures en 1935, il se penche sur Proust, Éluard, Claudel, Mansfield. 1936 est consacré au trio Baudelaire, Dostoïevski, Claudel.

-

[60]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60, diffusée par Radio-Canada en 1971.

-

[61]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[62]

Geneviève Ladouès, Un jour au singulier, France-Culture, 29 septembre 1995. Émission radio (60 minutes), Service des archives de l’Université de Sherbrooke, Fonds Anne-Hébert, P25/F1/29.

-

[63]

Geneviève Ladouès, Un jour au singulier, France-Culture, 29 septembre 1995. Émission radio (60 minutes), Service des archives de l’Université de Sherbrooke, Fonds Anne-Hébert, P25/F1/29.

-

[64]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[65]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[66]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[67]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[68]

Jean-Claude Pompougnac, « Récits d’apprentissage » dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, Fayard, 2000, p. 524.

-

[69]

Robert Charbonneau et Paul Beaulieu, « Positions », La Relève, vol. 1, nº1, 1934, p. 1.

-

[70]

Michèle Cédric, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Rencontre diffusée par la RTBF-1, le 15 mars 1983 à l’occasion de la 15e foire internationale du livre (60 minutes), Services des archives de l’Université de Sherbrooke, Fonds Anne-Hébert (P25/F1/13).

-

[71]

Nathalie Watteyne (dir.), Anne Hébert : chronologie et bibliographie des livres, parties de livres, articles et autres travaux consacrés à son oeuvre, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008, p 13. Six étés consécutifs, ils montent des pièces de Molière et de Labiche avec leurs proches (Robert Élie, Jean Le Moyne, Claude Hurtubise, Jeanne Taché) à la salle paroissiale de Sainte-Catherine.

-

[72]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60, diffusée par Radio-Canada en 1971.

-

[73]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60, diffusée par Radio-Canada en 1971.

-

[74]

Pierre Hétu, « Entre la mer et l’eau douce », Nuit Blanche, n° 34, décembre 1988-janvier/février 1989, p. 42.

-

[75]

Denise Robert, Littératures actuelles, Radio-Canada, 13 septembre 1992. Émission radio (60 minutes).

-

[76]

Nathalie Heinich, Être écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, coll. « Armillaire », 2000, p. 150.

-

[77]

Nathalie Heinich, Être écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, coll. « Armillaire », 2000, p.153.

-

[78]

Geneviève Ladouès, Un jour au singulier, France-Culture, 29 septembre 1995. Émission radio (60 minutes), Service des archives de l’Université de Sherbrooke, Fonds Anne-Hébert, P25/F1/29. « J’adorais Colette, et j’adore encore Colette, j’ai toujours aimé Colette. »

-

[79]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[80]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[81]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60, diffusée par Radio-Canada en 1971. « Il m’a aidée dans ce sens qu’il m’a prêté les livres, qu’il m’a fait écouter de la musique, m’a appris à voir un paysage, à le sentir, à l’exprimer, mais ce n’était pas une influence littéraire, je ne peux pas dire que c’était littéraire, plutôt de personne à personne. »

-

[82]

Paula Jacques et Richard Hulot, Pentimento, France Inter, 15 janvier 1995. Émission de radio (65 minutes).

-

[83]

Geneviève Ladouès, Un jour au singulier, France-Culture, 29 septembre 1995. Émission radio (60 minutes), Service des archives de l’Université de Sherbrooke, Fonds Anne-Hébert. « Je pense très souvent à cette phrase de Colette, “j’appartiens à un pays que j’ai quitté” ». Dans une lettre du 5 mars 1995 adressée à Michel Gosselin, elle reprend cette citation « L’hiver québécois me semble plus humain que celui de l’année dernière? Tant mieux pour mes amis de ce pays “auquel j’appartiens même si je l’ai quitté” comme disait Colette ». Anne Hébert, [Lettre à Michel Gosselin], Paris, 5 mars 1995, f. 1. Services des archives de l’Université de Sherbrooke, Fonds Anne-Hébert, (P25/C2).

-

[84]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[85]

Denise Lemieux et Lucie Mercier, Les femmes au tournant du siècle (1840-1940),Institut québécois de recherche sur la culture, Québec, 1991, p. 67.

-

[86]

Maurice Hébert, …Et d’un livre à l’autre, Montréal, Albert Lévesque, 1932, p. 190.

-

[87]

Pierre Hétu, « Entre la mer et l’eau douce », Nuit Blanche, n°34, décembre 1988-janvier/février 1989, p. 42.

-

[88]

Monique Durand, Conversation parisienne : Madeleine Gagnon rencontre Anne Hébert.

-

[89]

[s.n]. Les 1001 mots : portrait d’Anne Hébert, 199[?], Radio-France Internationale : « Pour moi c’est un auteur extrêmement original qui n’est à la suite de personne, qui a une très grande liberté d’expression, il joue avec la langue québécoise et d’une façon extrêmement libre. Il n’est pas dans le réalisme, il est dans l’imaginaire de plain-pied ».

-

[90]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[91]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[92]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[93]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[94]

Andréanne Lafond, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Format 60, diffusée par Radio-Canada en 1971. « Je ne suis pas ce qu’on appelle une grande liseuse, je rêve plus que je lis ».

-

[95]

Anne Hébert, réalisateur : Jean Faucher, Montréal, Société Radio-Canada, coll. « Propos et confidences », 1986, cassette 1.

-

[96]

[s.n]. Les 1001 mots : portrait d’Anne Hébert, 199[?], Radio-France Internationale : « Pour moi c’est un auteur extrêmement original qui n’est à la suite de personne, qui a une très grande liberté d’expression, il joue avec la langue québécoise et d’une façon extrêmement libre. Il n’est pas dans le réalisme, il est dans l’imaginaire de plain-pied ».

-

[97]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas., La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18.

-

[98]

[s.n]. Les 1001 mots : portrait d’Anne Hébert, 199[ ?], Radio-France Internationale : « Hélène Cixous me paraît vraiment un très grand écrivain qui n’est pas assez connu dans le public parce que dans le monde universitaire et dans le monde littéraire, on la connaît très bien. Je trouve qu’elle a le souffle d’un grand poète et des recours à la vie quotidienne, qui sont absolument saisissants […] ».

-

[99]

André Vanasse, « L’écriture et l’ambivalence : entrevue avec Anne Hébert », Voix et Images, vol. 7, n° 3, printemps 1982, p. 444.

-

[100]

Anne Hébert, « Il faut sortir du ghetto », propos recueillis par Jean-Pierre Salgas, La Quinzaine littéraire, 436, 16-31 mars 1985, p. 18. « Par dessus tout la Bible : je suis autodidacte un peu comme les romancières anglaises dont Albert Béguin me disait que justement elles avaient été marquées par la poésie sauvage de la Bible ».

-

[101]

Jean-Claude Pompougnac, « Récits d’apprentissage », dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, Fayard, 2000, p. 526.

-

[102]

Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, « La lecture entre discours et représentations », dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, Fayard, 2000, p. 491.

-

[103]

Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, « La lecture entre discours et représentations », dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, Fayard, 2000, p. 492.

Les auteurs s’appuient sur le chapitre « Les imaginaires de la lecture » de Roger Chartier et Jean Hébrard paru dans Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française (t.4), Paris, Fayard/Cercle du livre de France, 1991, p. 567-581.

-

[104]

Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, « La lecture entre discours et représentations », dans Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (dir.), Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, Fayard, 2000, p. 493.

-

[105]

Pierre Hétu, « Entre la mer et l’eau douce », Nuit Blanche, n° 34, décembre 1988-janvier/février 1989, p. 42. « Mais fondamentalement, elle croit qu’il faut donner aux oeuvres le temps de décanter pour bien les apprécier ».

-

[106]

Brigitte Morissette, « Lointaine et proche Anne Hébert », Châtelaine, vol. 24, n°2, février 1983, p. 53-54. « Ce roman, [Les Fous de Bassan] je ne pouvais l’écrire en anglais, mais je voulais donner l’impression que j’ai ressentie souvent en lisant des romans anglais traduits en français […] ».

-

[107]

Philippe Arbaizar, « La bibliothèque de l’écrivain », dans Martine Poulain (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, vol. 4, Paris, Promodis/Cercle de la Librairie, 1992, p. 20. Nous soulignons.

-

[108]

Alain Viala, « Rhétorique du lecteur et scholitudes », L’acte de lecture, dans Denis Saint-Jacques (dir.), Québec, Nuit blanche, 1994, p. 293.

-

[109]

Philippe Arbaizar, « La bibliothèque de l’écrivain », dans Martine Poulain (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, vol. 4, Paris, Promodis/Cercle de la Librairie, 1992, p. 15.

-

[110]

Les catégories « Manuel » et « Autres » dont les pourcentages étaient inférieurs à 1 % n’apparaissent pas dans le graphique de la figure 2.

-

[111]

Voir annexe 1 : Principales revues littéraires.

-

[112]

Il s’agit des numéros : n° 46-1982 « Pour Anne/cet enfant pudiquement/Jean/le 15 novembre 1982 »; n°49-1983 « pour Anne,/comme promis/exempt de machines/de toute mon antique/affection/Jean/avril 1984 »; n°53-1984 « Pour ma chère Anne/un humble ouvrage/de toute mon affection/Jean/Février 1983 ».

-

[113]

Suzanne Bergeaud, Les secrets de la bonne cuisine française, Paris, La France Agricole, coll. « Un art de vivre », 1972, p. 233. Le mot peu lisible en marge est « bulles ».

-

[114]

Évelyne Frémy, Un livre des voix, Radio-France, 22 octobre 1972. Émission de radio (60 minutes). « C’est vraiment en France que j’ai découvert la cuisine et que j’ai appris à faire la cuisine./Est-ce que vous la faites bien ?/Oui, oui, je ne suis pas une très bonne cuisinière mais enfin je me tire d’affaire (rires) ».

-

[115]

Marcel Bisiaux, Chat plume : 60 écrivains parlent de leurs chats, Paris, Pierre Horay, 1985, 319 p.

-

[116]

Antoine Sirois, Lecture mythocritique du roman québécois, Montréal, Tryptique, 1999, p. 37.

-

[117]

Anne Hébert 1916-2000 : un livre noir en plein soleil, Réalisateur Jacques Godbout, Ottawa, Office national du film du Canada; Paris : Télé images création France 3; Montréal : Studio Via le monde, 2000, 1 vidéocassette, (50 minutes, 24 secondes), sonore, couleur, ¾ pouce.

-

[118]

Colette Libourel, La natation, Paris, Librairie Générale Française, 1974, 200 p.

-

[119]

Annexe 2 : Répartition des références selon les disciplines.

-

[120]

Michèle Cédric, Enregistrement sonore de l’émission télévisuelle Rencontre diffusée par la RTBF – 1, le 15 mars 1983 à l’occasion de la 15e foire internationale du livre (60 minutes).

-

[121]

La bibliographie des Enfants du Sabbat indique les titres ainsi : Robert Mandrou. Magistrats et Sorciers en France au xviiie siècle, Paris, Plon, 1968; Robert-Lionel Séguin. La Sorcellerie au Québec du xviiie et xixe siècle, Montréal, Leméac, 1971; François Ribadeau-Dumas. Les dossiers secrets de la sorcellerie et de la magie noire, Paris, Belfond, 1971; Justine Glass. La Sorcellerie, Paris, Payot, 1971; Jules Michelet. La Sorcière, Paris, Garnier-Flammarion, 1966; Les Sorcières, Paris, Exposition à la bibliothèque nationale, 1973.

-

[122]

Catherine Rihoit, La petite princesse de Dieu, Paris, Plon, 1992, 343 p.; Denis Vasse, La souffrance sans jouissance ou le martyre de l’amour, Paris, Seuil, 1998, 93 p.; Jean-François Six, La véritable enfance de Thérèse de Lisieux, Paris, Seuil, 1972, 285 p.

-

[123]

Didier Decoin, Elisabeth Catez ou l’obsession de Dieu, Paris, Balland, 1991, 221 p.; Élisabeth de la Trinité, J’ai trouvé Dieu. Oeuvres complètes : journal et notes intimes, lettres de jeunesse, poésie. vol. 2, Paris, Cerf, 1985, 412 p.

-

[124]

Anne Hébert 1916-2000 : un livre noir en plein soleil, Réalisateur Jacques Godbout, Ottawa, Office national du film du Canada; Paris : Télé images création France 3; Montréal : Studio Via le monde, 2000, 1 vidéocassette, (50 minutes, 24 secondes), sonore, couleur, ¾ pouce.

-

[125]

Annexe 3 : Répartition chronologique des volumes et des titres.

-

[126]

Annexe 4 : Auteurs les plus présents selon le nombre de titres et de volumes littéraires.

-

[127]

Il s’agit de : Commencements d’une vie, Paris, Bernard Grasset, 1932, 129 p.; Asmodée, Paris, Bernard Grasset, 1938, 227 p.

-

[128]

Judith Robinson-Valéry et Brian Stimpson, « La bibliothèque de Valéry : traces de lectures, catalogue et corpus de notes marginales », dans Paolo D’Iorio et Daniel Ferrer (dir.), Bibliothèques d’écrivains, Paris, CNRS, coll. « Textes et Manuscrits », 2001, p. 201.

-

[129]

Judith Robinson-Valéry et Brian Stimpson, « La bibliothèque de Valéry : traces de lectures, catalogue et corpus de notes marginales » dans Paolo D’Iorio et Daniel Ferrer (dir.), Bibliothèques d’écrivains, Paris, CNRS, coll. « Textes et Manuscrits », 2001, p. 206.

-

[130]

Monique Durand, Conversation parisienne : Madeleine Gagnon rencontre Anne Hébert, P25/F1/35

-

[131]

Jean Royer, « Anne Hébert : jouer avec le feu » Le Devoir, 26 avril 1980, p. 21. « Et c’est Virginia Woolf, aussi, qui disait qu’écrire c’est retrouver des étincelles […] ».

-

[132]