Résumés

Résumé

Ce texte cherche à établir les raisons de la modeste participation des PME à l’innovation technologique malgré les politiques de soutien mises en place depuis plus de 20 ans. Nous abordons cette question à partir d’une analyse rétrospective des différents dispositifs institutionnels mobilisés et en montrant comment les actions mises en oeuvre ont oscillé entre aménagement du territoire et renforcement du système national de recherche et développement. Il apparaît alors que la relative faiblesse de leur participation et leur position adventice s’expliquent moins par les formes particulières des dispositifs en cause que par les politiques de soutien à ces entreprises mises en place.

La première partie montre que la modeste implication des PME aux programmes nationaux d’innovation résulte à la fois d’un manque de ciblage sur cette catégorie d’entreprises et de l’insuffisante mise en réseau de la plupart des entreprises constitutives de ce sous-ensemble. La deuxième partie indique comment les pôles de compétitivité ont cherché à contourner ces handicaps grâce à leurs modalités de définition et leur mode d’organisation interne. La troisième partie, plus prospective, dresse un premier bilan de la mise en place des pôles de compétitivité et de l’effet dynamisant sur l’innovation par et dans les PME.

Mots-clés:

- PME,

- Innovation,

- Politique,

- Pôle de compétitivité

Abstract

This text aims at enlightening the causes of the weakness of the SMEs in the system of technical innovation despite the public policies implemented for 20 years and even more. We will cope with this question from a backward analysis of the different measures adopted. This will make it possible to describe the twofold goal targeted by public authorities that try all together to make some country management and to strengthen the national system of innovation. The marginal role played by SMEs in this process results then mainly from the way the public policies have been put into effect.

The first section shows that if SMEs did not strongly take part to the national program of innovation it is because they were not of utmost importance but also because they did not succeeded in organizing networks as required by the granting system. The second section shows how competitiveness clusters circumvented these drawbacks thanks to the organizational process that sustain them. The third section takes stock of the clusters according to the place occupied by the SMEs in this new industrial policy.

Resumen

Este texto pretende identificar las razones de la modesta participación de las PyMEs en la innovación tecnológica, a pesar de las políticas de apoyo puestas en práctica desde hace más de veinte años. Abordamos esta cuestión a partir de un análisis retrospectivo de los diferentes dispositivos movilizados y mostrando cómo las acciones desplegadas oscilaron entre la reorganización territorial y el refuerzo del sistema nacional de investigación y desarrollo. Se observa entonces que la debilidad relativa de su participación y su posicionamiento marginal se explican menos por las formas específicas de los dispositivos vigentes que por las políticas instrumentadas de apoyo a estas empresas.

La primera parte muestras que la débil implicación de las PyMEs en los programas nacionales de innovación es el resultado, a la vez, de la falta de orientación explícita hacia esta categoría de empresas, y de la insuficiente organización en redes de la mayor parte de las empresas que constituyen este sub-conjunto. La segunda parte indica cómo los polos de competitividad intentaron superar estas dificultades, apelando a modalidades de definición y a formas de organización interna. La tercera parte, más prospectiva, traza un primer balance de la puesta en práctica de los polos de competitividad y del efecto dinamizador sobre la innovación para y en las PyMEs.

Zusammenfassung

Trotz politischen Unterstützungsmassnahmen seit mehr als 20 Jahren gehen von KMU nur in bescheidenem Masse technologische Innovationen aus. Der vorliegende Text erforscht die Gründe. Zu Beginn wird eine retrospektive Analyse der institutionellen Fördermassnahmen vorgenommen und aufgezeigt, wie diese sich zwischen Massnahmen zur Infrastruktur und der Stärkung des nationalen Netzwerkes von Forschung und Entwicklung bewegen. Die bescheidene Teilnahme an Programmen und die passive Stellung der KMU erklärt sich weniger durch die Eigenschaften der Unterstützungsprogramme, sondern vielmehr durch die eingesetzte Politik.

In einem ersten Teil wird aufgezeigt, dass diese bescheidene Beteiligung durch eine ungenügende Ausrichtung der Massnahmen auf die Bedürfnisse der KMU erklärt werden kann sowie durch eine ungenügende interbetriebliche Vernetzung.

Im zweiten Teil wird darauf hingewiesen, wie die Kompetenzzentren darauf reagieren und die Nachteile mit internen Organisationsformen und weiteren Modalitäten aufzuheben versuchen. Im abschliessenden Teil wird eine erste Bilanz zur Einrichtung der Kompetenzzentren und deren Einfluss auf die Dynamisierung der Innovationen in KMU gezogen.

Corps de l’article

Introduction

Depuis le milieu des années 1980, les théories de la croissance endogène se sont imposées comme le cadre général des politiques de croissance à l’échelon européen. La manifestation la plus récente en est la stratégie de Lisbonne dont une partie consacre le rôle moteur de l’innovation et l’importance des mesures en sa faveur. Les PME ne sont pas oubliées puisqu’elles doivent contribuer à l’entrée de l’Europe dans l’économie de la connaissance en prenant part aux programmes de R-D mis en place par la Commission (CRAFT, PCRD…). La déclinaison française des objectifs de Lisbonne reprend ces principes. Prenant appui sur les dispositifs publics en faveur de l’innovation et des politiques de soutien aux PME, elle insiste sur l’accompagnement de ces dernières pour mener à bien leur projet innovant, sur l’accès au financement et sur la coopération avec les grandes entreprises et les centres de recherche.

Malgré les efforts réalisés, des rapports ou des bilans annuels soulignent de manière régulière la relative faiblesse de la contribution des PME françaises à l’innovation, technologique notamment (SESSI, 2006 ; OSÉO, 2007, p. 79-87). Le constat ne date pas d’aujourd’hui. Dès les années 1980, la recherche académique et une partie de la sphère institutionnelle se sont alarmées de la place limitée occupée par les PME dans le processus d’innovation. Ces inquiétudes ont également touché les décideurs et ont motivé l’adoption de programmes de développement technologiques dans lesquels figurent des lignes visant spécifiquement les PME. Où en est-on 20 ans après ?

Il n’est pas du ressort de ce texte de proposer une nouvelle façon de voir la manière dont les entreprises de petite et moyenne dimensions s’intègrent dans les filières innovantes et comment elles innovent à travers des opérations de réseautage, par exemple (sur ce point, on se référera à Julien et Carrier, 2002). Le but de cet article est de repérer les grandes familles de causes des difficultés à innover des PME et d’utiliser le faisceau d’explications ainsi identifiées pour apporter un éclairage sur les effets à attendre des pôles de compétitivité mis en place en 2005. La démarche retenue insiste sur la manière dont les structures industrielles et institutionnelles pèsent sur les comportements et les performances des entreprises, ce qui nous permettra d’abord de montrer les limites du dispositif d’évaluation existant, puis de poser les bases d’une méthode d’analyse alternative. La première partie montre que si les PME ont peu profité des programmes nationaux d’innovation, c’est non seulement en raison d’un manque de ciblage sur cette catégorie d’entreprises mais aussi parce que leurs caractéristiques ne correspondent pas au profil des firmes innovantes. La deuxième partie indique comment les pôles de compétitivité inaugurés en 2005-2006 ont cherché à contourner ces handicaps grâce à leurs modalités de définition et leur mode d’organisation interne. La troisième partie, plus prospective, dresse un premier bilan de la mise en place des pôles de compétitivité et de l’effet dynamisant sur l’innovation par et dans les PME.

1. Les PME, parents pauvres des politiques d’innovation

Si la quatrième enquête communautaire sur l’innovation (CIS4), réalisée en France, révèle qu’au total un quart des entreprises de 10 salariés ou plus ont innové au moins une fois entre 2002 et 2004, une analyse plus approfondie des résultats met en relief d’importantes disparités. Celles-ci sont multiples : secteur, statut juridique, localisation et taille sont causes d’une importante dispersion. Reprenant les grands indicateurs relatifs à la recherche-développement (ci-après notée R-D) et à l’innovation, nous mettrons l’accent sur le critère de taille (voir annexe I) pour expliquer les écarts observés entre grandes entreprises et PME. Nous montrerons ainsi que la moindre participation des PME à l’innovation qu’à la valeur ajoutée ou à l’investissement s’explique par leurs caractéristiques propres (1.1) mais aussi par la conception et l’organisation des politiques de soutien à la R-D (1.2).

1.1. Des PME peu adaptées à la R-D

Le débat sur la place et le rôle des PME dans le processus d’innovation est ancien et productif. De manière générale, les grandes enquêtes et les travaux économétriques consacrent la faible contribution des PME à l’innovation technologique. Ces résultats ne sont contestés que par des études menées à des échelles moindres (secteur, forme d’innovation ou localisation) qui montrent que les PME innovent, mais autrement (St-Pierre et Mathieu, 2004) et dont l’influence sur les grands dispositifs nationaux reste limitée. Les grands programmes nationaux d’innovation qui incluent les PME auxquels nous nous intéressons ici reposent sur les hypothèses de l’économie industrielle et de l’économie de la technologie qui font apparaître les difficultés des entreprises de dimension petite et moyenne à innover en technologie et en processus. D’une certaine façon, les organisations professionnelles revendiquent ce handicap et contribuent à le faire connaître. Elles insistent ainsi sur les difficultés auxquelles se heurte chaque PME pour accéder à l’innovation et sur la faible proportion d’entreprises innovantes parmi l’ensemble des PME. Ainsi, le comité Richelieu, principale association française de PME innovantes, qui regroupe aujourd’hui 204 PME adhérentes et 2 400 PME associées sur les 2,4 millions de PME recensées en France par le ministère de l’Économie, demande la mise en place de soutiens particuliers à cette catégorie d’entreprises. En dépit de beaux succès, les PME ont donc toujours du mal à occuper l’espace de l’innovation en raison peut-être de l’influence que les grands comptes exercent sur l’organisation de ce dernier.

En économie industrielle, différents auteurs (voir Audretsch et Fritsch, 2002) ont tenté de faire le point sur la question en traitant aussi bien de la contribution de cette catégorie d’entreprises que des indicateurs qui permettent de la mesurer. La plupart des travaux conduits dans cette veine en France et à l’étranger concluent au caractère polarisé de la R-D. Celle-ci est concentrée dans quelques entreprises et dans un petit nombre de régions. À l’issue d’une analyse détaillée de la géographie du personnel de R-D en France, Lung (1997) découvre ainsi que, tous secteurs confondus, non seulement la R-D française est concentrée entre les mains d’un petit nombre d’entreprises, mais aussi que six régions françaises accueillent 75 % de la main-d’oeuvre de R-D totale, contre seulement 45 % de la main-d’oeuvre de production. Son étude apporte un éclairage nouveau quant à la concentration spatiale de l’innovation puisqu’elle se focalise non plus sur l’output d’innovation, mais sur l’un des inputs de l’activité innovante. Ces résultats semblent contraster avec les analyses factuelles produites notamment par des organismes internationaux qui se plaisent à souligner le rôle déterminant des PME dans le processus d’innovation. En prenant l’acception la plus large de l’innovation telle qu’elle est définie dans la 3e édition du Manuel d’Oslo (OCDE, 2005) qui inclut les innovations d’organisation et de commercialisation, près de la moitié des entreprises se déclarent innovantes en France.

Comment expliquer les écarts entre les rapports institutionnels et la littérature académique ? L’ambivalence des résultats des études sur la relation entre taille et innovation ne serait-elle pas la conséquence des difficultés qu’il y a à mesurer empiriquement l’innovation et de l’expansion continue de sa définition ?

Si l’on tient compte des différentes acceptions du terme, on observe que les PME ne contribuent pas de la même façon à l’ensemble des parties constitutives de l’innovation au sens large. L’innovation organisationnelle est la plus répandue, quels que soient le secteur d’activité ou la taille des entreprises. Les innovations de procédés sont en général plus fréquentes que celles de produits. Cependant, ces dernières dominent dans les secteurs les plus novateurs : certaines activités industrielles, les activités financières ou de recherche et développement. Quel que soit le segment considéré, les petites entreprises innovent toujours moins que les grandes. Ainsi, les profils de taille des secteurs expliquent en partie les différences de taux d’entreprises innovantes d’une activité à l’autre (figure 1).

La discrimination par taille est d’autant plus nette que l’on se concentre sur le coeur technologique de l’innovation, à savoir le brevet. La propension à breveter est étroitement liée à la taille des entreprises. S’agissant des entreprises innovantes de plus de 10 salariés qui constituent le champ de la quatrième enquête européenne sur l’innovation, il s’avère que plus leurs effectifs sont importants, plus leur propension à breveter est élevée : alors que 16 % seulement des entreprises françaises de 10 à 49 salariés, innovantes en produits ou procédés, ont déposé des brevets entre 2002 et 2004, ce taux passe à 30 % pour les entreprises de 50 à 249 salariés et atteint 48 % pour celles de 250 salariés ou plus. Les chiffres sont voisins en Allemagne. Or, cela a été maintes fois souligné, le tissu industriel français souffre d’un manque d’entreprises de taille moyenne. Cette différence de structure par taille des entreprises industrielles pourrait expliquer une part substantielle des écarts sectoriels de dépôts de brevets entre les deux pays. Les dépôts de brevets sont également très concentrés : en 2004, les 20 premiers déposants ont réalisé un tiers des dépôts français par des personnes morales auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et cette proportion est encore plus élevée (40 %) pour les dépôts auprès de l’Office européen des brevets. Dix-huit de ces déposants sont de grandes entreprises ou de grands groupes de dimension internationale, auxquels s’ajoutent deux organismes publics : le Commissariat à l’énergie atomique et le Centre national de la recherche scientifique.

Figure 1

Taux d’entreprises innovantes en produits, procédés et activités d’innovation (hors innovation organisationnelle et marketing) par secteur et tranche de taille

La taille de l’entreprise demeure bien un élément essentiel pour analyser la mise en place d’innovations dans les entreprises. Par exemple, selon les résultats de l’enquête « Moyens et modes de gestion de l’immatériel » du ministère de l’Industrie, la proportion d’entreprises de 1 000 salariés et plus ayant au moins une forme d’innovation (produits, procédés, marketing, organisation) est deux fois plus élevée que celle des entreprises innovantes de moins de 10 salariés. Il en va de même pour l’organisation en groupe qui détermine positivement l’innovation, de produit et de procédé surtout, dans une entreprise (Kremp et Tessier, 2006).

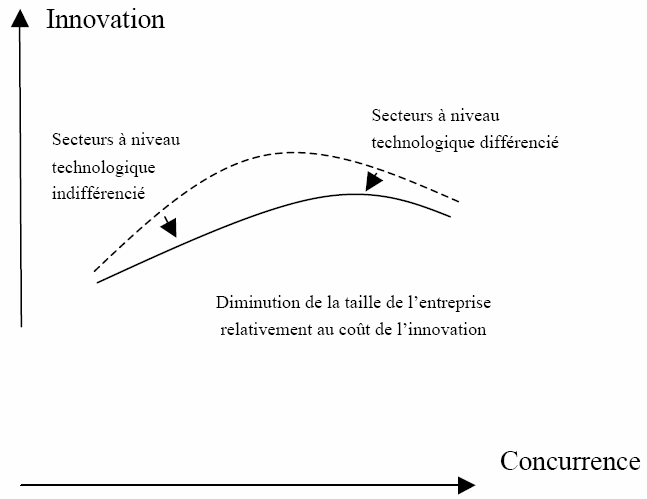

Plutôt petites et isolées, les PME françaises se voient ainsi handicapées pour mettre en place des programmes d’innovation dont le coût dépend de la taille de l’entreprise mais aussi de l’intensité de la concurrence (Askenazy, Cahn et Irac, 2007), comme le montre la figure 2 ci-dessous. Selon cette approche dite « de la courbe en U inversé » (Aghion et al., 2005), la relation entre l’intensité de l’innovation et celle de la concurrence ne varie pas en fonction directe de l’âpreté de la concurrence. Sur la première partie de la courbe, alors que la concurrence est faible et augmente, l’innovation s’intensifie (effet de fuite devant la concurrence). Au-delà de ce point, lorsque le marché devient trop disputé, la concurrence annule la rente de monopole et limite les innovations (effet schumpétérien). Au total, la courbe est globalement positive, mais montre une forme en cloche. Les recherches empiriques confirment les conclusions de ce modèle. Si les secteurs d’activité sont classés selon une mesure de l’intensité de la concurrence fondée sur les marges bénéficiaires, une augmentation de la concurrence semble favoriser l’innovation dans les secteurs les moins concurrentiels et la ralentir dans ceux qui sont déjà très concurrentiels.

Figure 2

Effets d’une diminution de la taille des entreprises relativement au coût de l’innovation dans un secteur

La taille ne serait donc pas la seule variable explicative des performances à l’innovation. Celle-ci dépend aussi du secteur, de la concurrence qui prévaut sur le marché ainsi que des rapports entre les unités qui le composent. L’importance des relations interfirmes et la remise en cause du clivage par taille qu’elle implique ont été mises en lumière dans le rapport Beffa de 2005 qui montre que l’efficacité d’un système d’innovation dépend en grande partie de la qualité et de la densité des relations qui s’instaurent entre entreprises de différentes tailles. Les liens interentreprises jouent de ce fait un rôle grandissant en matière d’innovation, car celle-ci est de plus en plus conçue sur un mode partenarial ou collectif, tout au moins dans sa phase précompétitive, et soit à travers des liaisons verticales entre fournisseurs et clients, soit à travers des alliances de type horizontal entre concurrents directs.

Mais l’insatisfaction qui découle de la modique contribution des PME à l’innovation ne résulte pas seulement de leurs caractéristiques internes. Elle prend naissance dans un contexte politico-administratif qui a imaginé des politiques publiques en faveur de la R-D mal adaptées à la situation de ces entreprises.

1.2. Des politiques d’innovation peu adaptée aux PME

Le rôle de l’innovation dans la dynamique de croissance des économies nationales est suffisamment mis en exergue depuis de nombreuses années pour que nul ne songe à le contester. Ce qui est en débat, ce sont les modalités de stimulation de l’innovation, les niveaux d’intervention adéquats, les acteurs à mobiliser et la définition de leurs rôles respectifs. Un bref retour sur 20 ans de politiques technologiques en France et l’éclairage par les théories de la relation science-industrie nous aideront à mieux comprendre l’évolution de la place des PME dans les grands dispositifs de R-D nationaux. Car, parmi les domaines influencés par l’analyse économique, les politiques en faveur de l’innovation mises en place en France et en Europe la libéralisation des marchés figurent en bonne place, à côté de la réglementation de la concurrence. Comment l’économie de la technologie a donc pu influencer les pouvoirs publics ?

Deux approches analytiques des relations entre sciences et industrie fournissent une grille de lecture des transformations des systèmes d’innovation. La première, et également la plus connue, est la théorie de la « nouvelle production du savoir » (the new production of knowledge, que nous noterons NPK), proposée par Gibbons et al. (1994) et prolongée en 2001 par Nowotny, Scott et Gibbons (2001). Leur intuition centrale peut être résumée par l’idée d’une transformation radicale de la science et de ses relations avec la société et l’économie : à la science traditionnelle, académique, découpée en disciplines, éloignée des préoccupations économiques et sociales, indifférente à l’idée de finalisation du savoir (mode 1), viendrait se substituer une science en symbiose avec l’industrie (mode 2). Leurs caractéristiques respectives sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1

Synthèse des deux principales conceptions de la relation science-industrie

Mode 1 |

Mode 2 |

|---|---|

Problèmes définis et résolus dans un contexte largement dominé par la communauté universitaire. |

Connaissance développée dans un contexte d’application. |

Collaboration plus grande avec des praticiens, autour de problèmes bien spécifiques et localisés. | |

Disciplinaire |

Transdisciplinaire |

Homogène |

Hétérogène |

Hiérarchique et conservateur |

Décentralisé et éphémère |

Contrôle de la qualité par les pairs. |

Contrôle de la qualité basé sur l’utilité sociale. |

La NPK a fortement influencé la mise en oeuvre des politiques technologiques en France. Les moyens retenus pour développer la recherche et l’innovation ont en effet reposé sur l’intensification des échanges entre la recherche publique et le monde des entreprises, la constitution de structures professionnelles de valorisation, la promotion de l’essaimage et l’amélioration des dispositifs fiscaux pour les entreprises innovantes. Trois familles de facteurs ont été privilégiées :

les acteurs (niveau micro) : supposés se comporter en se référant à des rôles et des modèles d’action qui font interagir et converger des cultures nombreuses et variées (académique, industrielle et gouvernementale).

les institutions (niveau méso) ont la tâche d’organiser la production et utilisent le savoir technologique. On y trouve des agents hybrides d’innovation, les interfaces d’innovation entre l’industrie et la recherche et les coordinateurs d’innovation responsables de la coordination et de la gestion des diverses phases de l’activité d’innovation.

la réglementation (niveau macro). Elle existe à travers le cadre réglementaire qui est supposé créer les conditions requises par l’instauration d’un mécanisme d’hybridation.

Reposant sur l’idée que les laboratoires de recherche des universités et les départements de R-D des grands groupes industriels tractent l’innovation, les programmes issus de cette approche ont à la fois consacré et renforcé le rôle mineur joué par les PME dans le système national d’innovation. La filière nucléaire, le TGV, Airbus-EADS et les autres grands succès technologiques et industriels se sont tous appuyés sur des grands programmes nationaux dans lesquels les PME jouaient un rôle secondaire. Les coûts élevés de ces programmes pluriannuels de grande envergure, couplés à la réduction des dépenses budgétaires réalisée dans un contexte théorique et institutionnel démontrant la supériorité du désengagement de l’État, ont favorisé le rapprochement entre l’économie de l’innovation et la nouvelle géographie économique dès la fin des années 1980 sans que le socle théorique s’en trouve radicalement rénové. Seul le niveau spatial a changé. D’où le passage à des formes territorialisées des politiques de l’innovation fondées sur les synergies et les complémentarités entre acteurs implantés sur un même territoire préconisé par les rapports Chabbal (1997) et Guillaume (1998). Leurs propositions ont triomphé avec les technopoles ou les parcs scientifiques qui visaient à regrouper sur un même site les différents acteurs du processus d’innovation et à les mettre en réseau sous la houlette d’organismes d’interface, Centre régional pour l’innovation et le transfert technologique (CRITT) et Réseau de diffusion technologique (RDT) en tête. Avec un succès d’autant plus inégal que les moyens mis à leur disposition étaient finalement assez limités et que les coopérations effectives restaient cantonnées à des cas bien particuliers et historiquement déterminés.

Ces demi-échecs ont amené à réviser les modalités de construction des systèmes d’innovation. D’autant plus que la NPK a été très vivement critiquée pour le simplisme historique de l’opposition entre une science passée indifférente à la société et une science actuelle totalement impliquée (Pestre, 1997), pour la pauvreté de son contenu empirique et pour le manque de précision des concepts proposés (Shinn, 2002). Malgré ses faiblesses, elle reste la référence des approches de la technoscience des années 1990. C’est à côté de ce courant et, pour une part, contre lui, que s’est développée une théorie « néodifférenciationniste » (Shinn et Ragouet, 2005), qui tente de réconcilier l’intuition philosophique d’une frontière marquant les territoires de la science et la reconnaissance de la complexité des relations et des intrications des sphères scientifiques, économiques, sociales et étatiques. Dans ce système, les entreprises trouvent une place active et interviennent d’égal à égal avec les autres grands acteurs de l’innovation. On trouve en particulier dans ce courant la théorie de la « triple hélice », concept notamment porté par Etzkowitz et Leydesdorff (1997), qui décrit une infrastructure de savoirs par le chevauchement des différentes sphères institutionnelles et l’émergence « […] d’organismes hybrides aux interfaces » (Leydesdorff et Etzkowitz, 2000).

Ce modèle repose et insiste sur l’importance des interactions entre les nombreux acteurs constitutifs du dispositif de recherche, d’innovation et de transfert de technologie. En effet, la triple hélice se traduit en principe par la multiplication des participants au dispositif d’innovation par un mécanisme d’hybridation supposé favoriser la diffusion des connaissances vers l’industrie. Le modèle de la triple hélice renvoie concrètement à tout un éventail d’institutions : parcs d’innovation technologique, incubateurs technologiques, corporate universities, etc., qui rassemblent autour de projets communs et parfois en un même lieu, des scientifiques, des industriels, des représentants des instances publiques nationales ou régionales et des financiers nouant un dialogue économiquement et scientifiquement productif. Dans ce schéma, les acteurs de l’innovation scientifique et technique sont de plus en plus impliqués au sein d’organisations nouvelles et se voient attribuer de nouvelles missions en réponse aux changements sociaux.

Les actions politiques s’inscrivent dans une logique de coordination des actions des différentes catégories d’acteurs au lieu de procéder d’une démarche de transmission de « l’information » de la recherche vers les entreprises. En tant que « facilitateur » ou « animateur » des coordinations locales, l’État va chercher à :

aider les PME au plan local à révéler leurs besoins technologiques ;

promouvoir la recherche coopérative interfirmes et entre firmes et organismes publics ;

faciliter la diffusion des connaissances par des collaborations en réseaux qui irrigueront le système économique ;

favoriser la création d’entreprises à partir des découvertes des chercheurs (spin off).

La « fertilisation croisée » ou hybridation entre ces trois sous-ensembles comme le voudraient les théories qui insistent sur la proximité comme facteur de coopération est loin d’être garantie ainsi que l’a montré une évaluation très locale d’un dispositif de triple hélice (Lamy et Levratto, 2005). La proximité des composantes d’un système ne garantit en rien l’existence de projets communs et de coopérations. Ce demi-échec des systèmes régionaux d’innovation illustré par les rapports d’évaluation qui mettent en cause leur rapport au territoire (voir Doloreux et Bitard, 2005) a sans doute motivé le changement de la relation entre aménagement du territoire et politiques d’innovation. Elle a également eu pour effet de transformer la déclinaison française du processus de Lisbonne en soulevant la question des modalités à mettre en oeuvre pour favoriser l’entrée de la France dans l’économie de la connaissance.

Les réponses à cette question semblent avoir changé depuis l’avènement des technopoles dans les années 1980. Comment est-on passé d’une politique d’aménagement du territoire dans laquelle l’innovation constitue un facteur adventice à des politiques technologiques inscrites dans une logique territoriale ? Plus que les composantes mises en oeuvre, c’est la façon dont elles sont combinées qui change. Ce changement ne s’est pas fait subitement, il a été progressif. L’année 2004 a toutefois marqué une rupture dans la conception d’une politique de croissance fondée sur l’innovation. Publié cette année-là, le rapport Pour un écosystème de la croissance déplore en effet que la puissance publique n’aide guère les entreprises à s’adapter à la mondialisation et au poids croissant de l’innovation « […] car elle n’a pas modifié son territoire et ses leviers d’action » (Blanc, 2004, p. 12). Renouant avec Porter et les clusters, le rapport en appelle alors à une polarisation généralisée du dispositif de recherche et d’innovation. À l’organisation verticale dominée par les ministères et les grands programmes nationaux doit alors se substituer une organisation territoriale dans laquelle les processus locaux sont pris en charge par les grandes entreprises chargées de coordonner les acteurs locaux autour de projets de recherche-développement. Ainsi, d’un système « mission-oriented » (Ergas, 1987) en vigueur jusque dans les années 1980, la France s’est déplacée vers un système d’organisation de la recherche et de la technologie modelé par la convention de l’État facilitateur ou situé. Ce faisant, le pays a d’une certaine façon adopté le modèle utilisé dans les systèmes sociaux d’innovation et de production de type « intégration européenne » ou « public » (Amable et Petit, 2002).

Ce changement est particulièrement perceptible dans les orientations du Comité interministériel pour l’aménagement et le développement des territoires (CIADT) du 14 septembre 2004, lequel a arrêté une nouvelle stratégie industrielle qui repose sur un partenariat actif entre les industriels, les centres de recherche et les organismes de formation initiale et continue directement inspirée du rapport « pour un écosystème de croissance » (Blanc, 2004). L’objectif est d’atteindre, sur un espace géographique déterminé et dans le cadre d’un marché défini (par exemple : agroalimentaire, biotechnologies, industries des transports…), une masse critique aux plans économique, scientifique et technique pour mieux faire face à la concurrence internationale et prévenir les risques de délocalisation.

Des moyens financiers publics provenant du budget de l’État et d’établissements publics, dont la Caisse des dépôts et consignations, sont mobilisés. Les projets financés à la suite d’appels à projets sont labellisés par le CIADT après examen par des experts indépendants en appui d’un groupe de travail interministériel.

Les dispositifs d’action publique ainsi mis en oeuvre s’inscrivent bien dans une double logique :

entrée dans l’économie de la connaissance (processus de Lisbonne) ;

développement des territoires.

En quoi ces orientations ont-elles inauguré la révolution de la politique des pôles de compétitivité ?

2. La politique des pôles de compétitivité : une « révolution » ?

La politique des pôles de compétitivité (ci-après PPC) a pour enjeu la production d’innovations et, au-delà, la dynamisation des entreprises et des territoires. Elle vise à mettre en relations les entreprises, grandes et petites, les centres de recherche publics et privés et des institutions de formations. Mise en place en 2005 (voir <www.diact.org>), cette politique concerne actuellement 71 pôles, répartis dans les différentes régions (voir annexe II) et relevant de différentes catégories (d’envergure mondiale, à vocation mondiale ou nationale). Ces pôles, retenus à travers un processus d’appel à projets qui a fait surgir une centaine de propositions, bénéficient d’avantages fiscaux et de subventions accordées aux démarches collectives de recherche. Compte tenu de ces différentes caractéristiques, cette politique, au regard des politiques antérieures, constitue une sorte de « révolution », même si elle s’inspire de pratiques venues d’ailleurs. En effet, il ne s’agit plus d’apporter un soutien à des projets ou des investissements émanant d’une seule entreprise mais de promouvoir des démarches collectives visant fondamentalement à faire travailler ensemble les différents acteurs de l’innovation. Il ne s’agit pas non plus d’aménager des espaces permettant de juxtaposer différentes entreprises et moyens de recherche et formation, comme le prévoyait la politique des technopôles.

Inspirée par diverses expériences étrangères, contrainte par les limites des pratiques de type technopolitain et aiguillonnée par le besoin de renouvellement de politiques en faveur des PME, cette politique des pôles se fonde sur un double principe, celui de la proximité géographique des acteurs et celui de la collaboration active à partir de projets collectifs. Selon la terminologie de « l’économie de la proximité » (Pecqueur et Zimmermann, 2004), l’objectif de la politique des pôles de compétitivité vise à transformer un potentiel d’interactions entre agents géographiquement proches en de réelles interactions ou « proximités organisées » afin de renforcer et accélérer les processus d’innovations. Cette démarche politique pose différentes questions, entre autres : quel rôle joue le développement d’interrelations dans les processus d’innovation ? À quelles conditions un tel développement opère-t-il ? En quoi la proximité géographique constitue-t-elle un facteur positif, sinon essentiel, dans la construction ou le renforcement de ces interrelations ? Pourquoi, néanmoins, la juxtaposition géographique d’entités de recherche-innovation n’induit-elle pas mécaniquement des interactions et ne produit-elle pas tout ce que l’on pourrait supposer en termes d’innovation ou, plus globalement, en termes d’économies d’agglomération ?

Les travaux autour de l’économie de l’innovation et certaines approches de l’analyse spatiale peuvent être conjointement mobilisés pour fournir des éléments de réponse aux questions précédentes. Cet exercice n’est pas que théorique, il vient également alimenter le débat sur la pertinence, au moins ex ante, de cette politique.

2.1. Interrelations et proximité dans le processus d’innovation

Le processus d’innovation, reconnu comme complexe et non linéaire, dans la mesure où il repose sur un ensemble d’interactions (Dosi, 1988), suppose la mobilisation de compétences de différentes natures, disponibles au sein de la firme mais aussi, de plus en plus, dans son environnement, chez ses fournisseurs ou les utilisateurs (Lundvall, 1997) ou encore dans des centres de recherche (CCIP, 2007). La transmission et la discussion des connaissances, associées à ces compétences, mettent en oeuvre des apprentissages reposant sur des interactions interpersonnelles au sein de boucles interactives (Kline et Rosenberg, 1986), et ce, dans le cadre de structures d’organisation et de routines.

La coopération, en reprenant la classification établie par Hagedoorn, Link et Vonortas (citée par Dhont-Peltrault, 2005), vise donc à obtenir des ressources particulières à travers des relations réduisant l’inefficacité transactionnelle par recours à différents types d’accords (réduction des coûts de transaction). Cela permet également à l’entreprise de concentrer ses ressources dans un ou quelques domaines particuliers et, par là, de bénéficier « d’économies d’échelle ». Les accords de coopération peuvent être également l’occasion pour l’entreprise d’améliorer sa position concurrentielle par l’élargissement de sa gamme d’activités. Selon Cohendet et al., « il s’agit d’améliorer la division dans les activités de recherche et d’innovation en cours, notamment par l’organisation d’actions concertées » (1999, p. 376).

Sur le plan factuel, l’une des particularités de la période contemporaine est en effet la dimension de plus en plus réticulaire ou collective de la recherche et de l’innovation. Il s’agit d’un important changement par rapport aux pratiques qui ont longtemps conduit les entreprises à préférer investir dans la R-D interne. Sans passer par l’intégration capitalistique, cette logique « collaborative » vise notamment à faire jouer certaines économies d’échelle, en mutualisant une partie des coûts et des risques.

En tout cas, ces nouvelles formes d’innovation en réseau montrent bien qu’il s’agit moins d’opposer les différents types d’acteurs (grands groupes vs PME, entreprises privées vs organismes publics de recherche, etc.) que de les faire travailler en bonne intelligence, notamment au sein des divers pôles de compétitivité, districts industriels ou autres grappes d’activités (clusters).

Toutefois, ces principes généraux se déclinent selon des configurations particulières en fonction de la nature des activités industrielles et des caractéristiques des entreprises, en particulier leur taille. Il faut en effet admettre que les processus de R-D et l’impact des contributions des différents acteurs environnant l’entreprise (laboratoires publics de R-D, centres techniques, institutions de formation, etc.) dépendent largement de la nature des secteurs, des « mondes de production », et en particulier du caractère de process ou d’assemblage de l’activité industrielle considérée (Storper, 2000 ; Lung, 1997).

Le développement et l’efficacité de ces interactions dépendent également de la capacité des acteurs concernés à coopérer les uns avec les autres. Généralement, on évoque les obstacles qui peuvent surgir à l’intérieur des entreprises et perturber ou bloquer la nécessaire coopération entre services (problèmes de communication interne, par exemple en raison de différences entre la culture technique des centres de R-D ou bureaux d’études et les préoccupations du marketing). D’autres obstacles au développement d’interactions peuvent apparaître à l’occasion des échanges entre l’industrie et la recherche, ou encore entre grandes et petites entreprises. C’est à ce propos que la notion de proximité ou de distance cognitive (Nooteboom, 2002) peut être utilisée pour délimiter « l’espace » d’échange d’information. De manière simple, une information n’a de sens que si, d’une part, elle peut être assimilée, absorbée et si, d’autre part nouvelle, elle présente une certaine pertinence. Ces conditions, évidentes, ont des implications à la fois analytiques et pratiques importantes. Nous y reviendrons ultérieurement.

D’autres mécanismes microéconomiques et sociaux participent à enclencher des rapprochements ou inversement à leur faire obstacle. C’est ainsi le cas en particulier des asymétries de pouvoir dans l’établissement de coopérations. Ces dernières remarques invitent à proposer un éclairage complémentaire sur les dimensions socioéconomiques régionales. Il est largement admis que les relations économiques, a fortiori technologiques, s’encastrent dans un ensemble de caractéristiques sociales, de relations et de conventions, différenciées selon les territoires et leur histoire. Il est ainsi fait référence à un individualisme plus marqué dans les grandes agglomérations urbaines et, à l’inverse, à des pratiques plus fréquentes de coopération dans des territoires moins densément peuplés. Peuvent alors se dessiner des trajectoires technologiques régionales différenciées, reposant en particulier sur la nature des interdépendances hors marché (Storper, 1995).

Cette dernière remarque sur l’impact possible du contexte territorial conduit à préciser les avantages que procurerait la proximité géographique du point de vue du développement de relations entre acteurs de l’innovation. En quoi la proximité géographique entre les acteurs serait-elle source d’efficacité du processus d’innovation ? Rappelons tout d’abord que les observations indiquent que les coopérations entre acteurs proches ne concentrent qu’environ un tiers de ces coopérations (Dhont-Peltrault, 2005). Toutefois, on considère qu’en général la proximité géographique facilite les échanges. La raison la plus fréquemment invoquée est que la production d’innovation suppose des échanges d’informations tacites et pas, ou à la rigueur peu codifiées ; or, seule la proximité géographique permettrait que cet échange s’opère sans déperdition ou déformation. Par ailleurs, le processus de recherche de l’information pertinente et au-delà de l’acteur, de l’entreprise, du centre de recherche serait facilité et donc moins coûteux (hypothèse de réduction des coûts de transaction).

Ce principe peut toutefois être discuté. Ainsi, la proximité organisationnelle – par exemple, entre filiales d’un même groupe – pourrait également jouer un rôle important pour faciliter cet échange d’informations. Et dans cette perspective, les TIC peuvent, pour partie (sur ce débat, par exemple, Galliano, Lethiais et Soulié, 2008), aider au transfert ou aux échanges d’informations. Néanmoins, il apparaît que la proximité géographique est particulièrement recherchée (Carré et al., 2004) par les entreprises.

Si la proximité géographique peut faciliter la circulation de l’information et, plus encore, la coproduction d’informations scientifiques et technologiques à travers des interrelations, alternativement, elle ne suffit pas pour induire nécessairement des échanges et de la coopération ; la coopération à proximité ne va pas de soi. Outre de l’existence même de la volonté de coopérer, elle est en grande partie influencée par l’ampleur du « marché de la coopération » lui-même lié à la concentration locale d’entreprises offrant des ressources en adéquation avec leurs besoins en ressources externes respectifs. Ce principe de concentration locale propice au partage de ressources et à la coopération constitue le second fondement ou la seconde approche fournissant des éléments justifiant cette politique des pôles.

2.2. Territoire et économies d’agglomération

De très nombreux travaux ont cherché à apprécier l’impact de la concentration d’activités et plus globalement de ressources sur la production d’innovation, en particulier en étudiant l’effet de la spécialisation des territoires (Massard et Riou, 2002) ou encore de la coprésence de structures de recherche publique et de recherche privée (Acs, 2002).

L’idée que la concentration géographique d’acteurs et d’activités contribuerait à rendre plus efficaces les entreprises en produisant des économies d’agglomération (Baumont et Huriot, 1997 ; Catin et Ghio, 2001) repose sur l’existence d’économies d’échelle et de coûts de transaction. Les premières poussent à la concentration tandis que les seconds incitent à la construction de « clusters ». Ces économies d’agglomérations dont le niveau est apprécié par leurs effets sur la productivité du travail résultent à la fois de la concentration et de la réalisation d’externalités actives (des coopérations). Il résulte également, selon les auteurs, du profil, spécialisé ou diversifié, du tissu économique. Les termes de l’analyse évoquent le débat sur la distance ou proximité cognitive qui considère que la pertinence de l’information est associée à une certaine diversité au regard de l’acquéreur mais également à une certaine proximité pour qu’il y ait compréhension et absorption (Van Hée, 2008). Parallèlement, les approches, en termes de districts industriels italiens (Becattini, 2004) et de clusters (Porter, 2003), confirment à la fois l’impact des modalités d’organisation de l’activité économique sur les territoires mais également les conditions (voir Fornalh et Brenner, 2003) attachées à leurs succès ou échecs.

Une étude récente doit retenir notre attention dans la mesure où elle s’inscrit assez largement à contre-courant des options des experts et des politiques en faveur des « grappes d’activités » en Europe dont la note de veille no 92 de mars 2008 du Centre d’analyse stratégique s’est fait l’écho. Pour Duranton et al. (2007), le différentiel de productivité entre les firmes concentrées et celles dispersées serait de l’ordre de 5 %. Et les auteurs de déduire que cet effet est limité et qu’il faudrait très fortement accroître la polarisation des activités pour obtenir un gain bien plus significatif.

Cette étude a porté également sur les entreprises localisées au sein des Systèmes Productifs Locaux (SPL). Par SPL, on entend ici une concentration locale de firmes spécialisées. La centaine de systèmes qui ont fait l’objet de soutiens de la part de l’État français (Datar, 2004) et des collectivités locales depuis la fin des années 1990 regroupent entre quelques dizaines à plusieurs centaines de PME. Cette politique, relativement limitée au regard des fonds engagés, visait à inciter les entreprises concernées à mutualiser certaines de leurs ressources et, à terme, à favoriser le développement de pratiques de coopérations.

Portant sur la période 1996-2004, l’exploitation de l’Enquête annuelle d’entreprise par Duranton et al. (2007) indique l’absence de relations statistiques significatives[1] entre le niveau des performances des entreprises et l’ampleur des phénomènes de concentration naturels ou « incités ». Plus précisément, il est difficile, selon les auteurs, de voir une différence significative de productivité (évacuée des dotations factorielles) entre les entreprises membres d’un SPL et les isoler. Par extension, l’étude s’interroge sur la pertinence d’une politique basée sur la valorisation des effets de proximité.

Ces résultats ne sont pas discutables sur le plan technique. Toutefois, outre le fait qu’ils se démarquent de certains travaux antérieurs (voir Oerlemans et Meeus, 2005), les commentaires qui en sont tirés nous paraissent excessifs et oublient jusqu’aux fondements de ces politiques. Trois points nous paraissent révélateurs de ce biais :

L’effet très limité constaté de la concentration sur la productivité, considéré comme élément de démonstration, peut être en fait réinterprété en s’inspirant de la critique des économistes de la proximité : la proximité géographique n’est pas suffisante pour « faire système ». Or, l’observation, au sein de nombre de SPL, indique des pratiques des firmes en matière de coopération assez limitées ; le partage de moyens collectifs est souvent la démarche dominante d’une partie des membres du SPL.

Les commentaires sur les entreprises membres des SPL faits à partir du traitement statistique comparé nous paraissent oublier que la durée nécessaire pour apprécier les effets se situe au-delà de la période traitée.

La démarche analogique tirant des conclusions potentielles sur la PPC à partir des constats opérés sur les SPL peut être contestée dans la mesure où tout d’abord les moyens sont bien plus grands et, par ailleurs, la démarche de projet basée sur la coopération est au coeur du dispositif et non secondaire.

Toutefois, cette position critique à l’égard de cette étude ne doit pas alternativement aboutir à la conclusion que les politiques fondées sur la proximité sont nécessairement pertinentes et efficaces. En particulier, l’observation de « terrain » souligne la très grande diversité de situations et de résultats des SPL. On peut de même douter de la volonté, si ce n’est de la capacité, de nombre d’entreprises à réaliser des actions visant à produire de l’efficacité à travers la mutualisation de coûts ou des démarches de coopération en matière de production de valeur ajoutée.

Dès lors que l’on considère que les politiques de SPL et de pôles de compétitivité visent à transformer des proximités « géographiques » en des proximités « organisées », la question centrale concerne la cohérence et l’efficacité de ces politiques. Il s’agit donc de savoir si les instruments et moyens engagés ont été, sont ou seront suffisants pour créer une telle dynamique de la coopération et en particulier du point de vue des PME.

3. La mise en oeuvre de la PPC : fonctionnement des pôles et place des PME

Sans revenir sur les motifs qui ont conduit à retenir un bien plus grand nombre de pôles de compétitivité que celui initialement prévu, nous rappellerons que le choix politique opéré a induit de grandes disparités sur le plan du fonctionnement, de la gouvernance, de l’ampleur des ressources technologiques en jeu, de la nature des innovations ou encore de la présence des PME. Avant de revenir sur cette très grande diversité des pôles et de l’illustrer à travers quelques exemples, nous évoquerons d’abord la logique de projets qui a inspiré cette politique. Ensuite, et même s’il est bien trop tôt pour fournir une évaluation pertinente des résultats en termes d’innovation ou de productivité et, a fortiori, de leurs retombées sur la dynamique de l’emploi et des territoires, nous soulignerons les différences du point de vue de l’efficacité des opérations mises en oeuvre, des modes de gouvernance et de la place faite aux PME.

3.1. Une double logique de projets

Les 71 pôles de compétitivité français ont été sélectionnés en réponse à des appels à projets reposant sur un cahier des charges extrêmement souple exigeant exclusivement une offre collective associant des entreprises, grandes et petites, des laboratoires publics et, à des degrés divers, des instances territoriales. Cette formulation est révélatrice d’une problématique de « développement par le bas qui contraste avec l’objet d’étude du rapport Duranton et al. (2007), intéressé à une démarche de type du « haut vers le bas ». Les critiques formulées par les auteurs qui se plaisent à souligner l’insuffisance d’information à disposition d’un État chargé de choisir de « bons » secteurs et de « bons » territoires ne tient donc pas dans le cas de la PPC.

Le fait est qu’une proportion significative des projets de pôles a été élaborée par de grandes entreprises à qui l’État a, d’une certaine manière, délégué son pouvoir en matière de politique d’innovation. Ce sont ces entreprises qui aujourd’hui animent ces pôles et coordonnent leurs activités à travers des organes de gouvernance relativement sophistiqués. La définition de Dupuy, Gilly et Perrat (2000, p. 8) décrivant la gouvernance comme « le processus institutionnel de mise en compatibilité de compromis entre acteurs (privés ou publics) géographiquement proches, en vue de résoudre un problème productif ou de réaliser un projet collectif », est donc tout à fait adaptée ici. Si les grandes entreprises ont souvent été à l’origine de ces projets collectifs, les organismes de recherches et de formation ont souvent largement contribué à leur mise en oeuvre. Enfin, dans la plupart des cas, les instances locales et régionales ont permis de rapprocher les différents partenaires. Elles continuent d’ailleurs à renforcer cette dynamique centripète à travers le financement des structures d’animation que constituent les organes de gouvernance.

Le second niveau des financements, celui des opérations de recherche-innovation et, très récemment, de plate-forme technologique, s’inscrit également dans une logique d’appels à projets émanant du Fonds uniquement d’innovation (FUI). Ces appels sont récurrents puisque la fin de l’année 2008 a vu paraître le septième appel à projets. Les projets d’innovation sont retenus à l’issue d’un double processus de sélection :

Les structures de gouvernance des pôles sélectionnent en interne les projets émanant des entreprises et des centres de recherche (au moins deux entreprises et un centre de recherche public) qu’elles souhaitent présenter aux différents dispositifs d’appui publics (y compris aux collectivités locales : régions, départements…). Les montants sont extrêmement dispersés entre quelques centaines de milliers et plusieurs millions d’euros.

Les instances publiques retiennent puis décident d’accorder des aides financières, des exonérations fiscales ou allègements de charges sociales au projet de R-D. À titre d’exemple, sur les 193 dossiers soumis au sixième appel à projet du FUI, 99 ont été acceptés pour un financement de 109 millions d’euros par l’État et de 75 millions d’euros de la part des collectivités locales.

Ce double niveau de sélection est considéré quelquefois comme une difficulté supplémentaire (voir par exemple, Charbit et Dubarle, 2006) qui se pose aux PME pour fonctionner au sein de ces pôles. Néanmoins d’autres dispositifs, pilotés par des agences telles que OSÉO ou l’Agence nationale pour la recherche (ANR), visent davantage cette population d’entreprises. Enfin, les financements obtenus auprès des collectivités locales sont eux aussi sensiblement plus importants pour les PME (près de 40 % des financements contre 25 % par le FUI, voir annexe III).

3.2. Des pôles de nature et de contenu variés

La diversité des pôles de compétitivité s’exprime tant à travers leur activité qu’à travers leur taille et les volumes de leurs ressources ou, encore, du point de vue du poids des PME (SESSI, 2007).

Elle résulte de la première distinction opérée par la Délégation interministérielle à l’aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT) entre les pôles mondiaux, ceux qui sont à vocation mondiale et les pôles nationaux, cette catégorisation reposant sur la nature des innovations programmées et l’ampleur des ressources affectées au projet. Ainsi, en 2006, les intentions de financements publics atteignaient 47,4 % pour les pôles mondiaux avec un maximum pour System@tic, pôle dédié aux systèmes complexes, qui intéressent à la fois l’aéronautique, l’automobile ou encore l’espace, qui a obtenu 118 millions d’euros. Par comparaison, les autres pôles mondiaux ont obtenu entre 30 et 80 millions d’euros tandis qu’une trentaine de pôles ont disposé de moins de 4 millions d’euros.

La seconde observation concerne la répartition géographique de ces pôles entre les différentes régions (voir annexe II). Cette répartition est à la fois inégale et peu proportionnelle à leur poids même si le nombre de pôles doit être pondéré par leur ampleur. Ainsi, la région Île-de-France compte sept pôles, autant que les Pays de Loire, alors qu’elle représente plus du quart du PIB ; mais la plupart sont mondiaux ou à vocation mondiale. Aux extrêmes figurent Rhône-Alpes qui abrite 11 pôles alors que la Picardie et la Champagne-Ardenne s’en partagent 2.

Un autre point d’entrée pour appréhender la diversité des pôles et, par là même, pour fournir des outils d’évaluation plus pertinents, concerne la nature et le volume des ressources engagées. Lefebvre (2008) a proposé une grille qui distingue les pôles en fonction du poids relatif de leur R-D publique et de leur R-D privée. Selon le degré de coïncidence (Acs, 2002), on distingue quatre catégories de pôles, ceux essentiellement dotés en R-D, soit publiques (catégorie 1), soit privées (catégorie 2) et ceux caractérisés par des dotations équilibrées ou importantes (catégorie 3) ou, au contraire, réduites (catégorie 4).

|

Catégorie 1 Forte R-D publique Faible R-D privée |

Catégorie 3 Forte R-D publique Forte R-D privée |

|

Catégorie 4 Faible R-D publique Faible R-D privée |

Catégorie 2 Faible R-D publique Forte R-D privée |

Les catégories 1 et 2 correspondent pour partie aux deux logiques fondant les relations entre la science et l’industrie évoquées dans la première partie du texte (voir aussi Madiès et Prager, 2008) : l’innovation y est soit « poussée » par la recherche (pôle technologique de la catégorie 1), soit plus orientée par le marché (pôle créatif de la catégorie 2). Toutefois, plusieurs de ces pôles contiennent simultanément cette double orientation et, dans les faits, les pôles des catégories 3 et 4 sont plus nombreux. Les pôles mondiaux appartiennent ainsi massivement à la catégorie 3 alors que les pôles nationaux sont très présents dans la catégorie 4. L’insuffisante « coïncidence » entre la recherche publique et privée (catégorie 1 et 2) a souvent conduit au développement de pôles interrégionaux susceptibles de présenter des volumes plus équilibrés en matière de ressources technologiques et scientifiques. L’inadéquation entre les ressources disponibles et les besoins nécessaires conduit également à des politiques publiques régionales visant à renforcer les potentiels de recherches. Opposant à grands traits les pôles en fonction de leurs dotations globales de ressources en matière de R-D, cette typologie en souligne donc la diversité sur le plan des volumes absolus, d’un côté, et des volumes relatifs, de l’autre, à travers le degré de « coïncidence ». Toutes sortes de préoccupations d’ordre analytique ou politique peuvent inspirer la position relative des pôles au sein de cette typologie, notamment la construction de trajectoires visant en fait à renforcer les pôles des catégories 1, 2 et 4. Pour les pôles relevant des catégories 1 et 2, il s’agit, entre autres, de renforcer les transferts ou coopérations interrégionales. Les évaluations des pôles de la catégorie 4 sont l’occasion de repérer ceux dont la primauté en matière d’innovation revient à la technologie de ceux dont l’innovation organisationnelle est essentielle.

Concernant enfin la place, le rôle et le profil des PME appartenant à ces pôles, les données disponibles permettent les commentaires suivants.

Le poids relatif des PME est fort varié selon les pôles. Les tableaux de bord figurant sur le site de la DIACT précisent le poids des PME, uniquement définies comme des entreprises comptant moins de 250 salariés. Il n’est donc fait référence ni à l’origine du capital ni à l’appartenance ou non à un groupe alors que ces critères pèsent fortement sur l’appréciation portée sur cette catégorie d’entreprises. Sans faire ici une analyse comparative exhaustive, le poids relatif des PME varie quasiment de 0 à 100 % du nombre d’entreprises du pôle, comme, en parallèle, la part des projets portés ou des financements obtenus (voir annexes IV et V). Néanmoins, en tendance, le poids des PME dans les pôles est très largement inférieur à celui qu’elles ont dans l’économie ; l’emploi atteint 19 % au regard des 58 % qu’elles représentent dans l’emploi total et des 50 % dans l’emploi industriel (SESSI, 2007). Et dans les pôles mondiaux et à vocation mondiale, il est inférieur à 12 %.

Le profil des PME engagées dans les pôles est sensiblement différent de celui des PME en général, même si de notables différences sont à noter selon la vocation des pôles. Ainsi, leur taux d’exportation est plus élevé et elles sont sans doute plus souvent membres d’un groupe d’entreprises.

-

Trois types de PME paraissent concernés par les pôles :

Le premier correspond à des entreprises, souvent très petites et issues plus ou moins directement de la recherche ou de grandes entreprises (par exemple, pour le pôle Médicen Paris Région). Ces entreprises peuvent occuper une position de leader dans la définition et l’animation d’un projet.

Le deuxième correspond à des PME disposant de savoir-faire ou de capacités très particuliers qui entrent dans les processus de coproduction de produits innovants (voir par exemple, CAP Digital Paris région).

Le troisième enfin comprend des PME membres de pôles à vocation « création » (voir par exemple, le « pôle enfant » autour de Cholais).

Sans bien sûr pouvoir porter des éléments de conclusions un peu systématiques sur l’impact de cette politique à l’égard des PME, on peut néanmoins admettre que, pour l’instant au moins, leur poids est relativement limité et sans doute surestimé si l’on tient compte de l’appartenance à un groupe.

Conclusion

L’apprentissage de la coopération, conditions d’efficacité des politiques et de pérennité des PME ?

Cet article cherchait à établir les raisons de la modeste participation des PME à l’innovation technologique malgré les politiques de soutien mises en place depuis plus de 20 ans. L’analyse rétrospective des différents dispositifs institutionnels mobilisés a montré comment les actions mises en oeuvre ont oscillé entre aménagement du territoire et renforcement du système national de recherche et développement. Elle a également révélé que cette modeste implication des PME résultait à la fois d’un manque de ciblage sur cette catégorie d’entreprises et de l’insuffisante mise en réseau de la plupart des entreprises constitutives de ce sous-ensemble.

Ce constat nous a conduits à revenir sur certaines des hypothèses sous-jacentes aux modèles de réseaux et aux technopôles. Il s’agit en particulier de l’hypothèse que la concentration d’activités conduit à une efficacité supérieure du fait des économies d’agglomération et de celle voulant que la concentration de ressources technologiques et scientifiques favorise l’apparition et le développement d’innovations. Si une partie de ces effets d’agglomération est induite par la seule proximité géographique entre les différents acteurs, une partie doit en revanche être activée car la proximité géographique n’implique pas mécaniquement de la coopération. Cette hypothèse d’agglomération active supposée par la théorie standard et explicite dans la politique d’aménagement des technopôles s’est trouvée quelque peu contestée au regard des résultats obtenus par les politiques qui l’ont mobilisée. Et même les technopôles actifs ont impliqué un long temps d’apprentissage pour produire la « fertilisation croisée » attendue.

La suite de l’article a indiqué comment les pôles de compétitivité ont cherché à contourner ces handicaps grâce à leurs modalités de définition et leur mode d’organisation interne (le financement de projets articulant des grandes et petites entreprises à des laboratoires publics). La troisième partie, plus prospective, a dressé un premier bilan de la mise en place des pôles de compétitivité et de l’effet dynamisant sur l’innovation par et dans les PME. Les constats opérés à travers les premières évaluations permettent à grands traits d’apporter les points de conclusions provisoires suivants.

Tout d’abord, la place des PME est fortement conditionnée par la nature des secteurs, des activités et des profils technologiques des pôles. Quelle distance sépare un certain nombre de pôles « nationaux », tel le « pôle enfant » choletais et les très grands pôles mondiaux du logiciel ou de la santé ? Les efforts typologiques réalisés permettent à la fois de souligner ces multiples disparités et les conséquences attendues tant du point de vue de l’évaluation de ces politiques que de celui des résultats technologiques et économiques d’ampleur nécessairement variée.

Ensuite, pour nombre de ces pôles, les grandes entreprises sont en charge de la politique d’innovation industrielle ; il s’agit pour elles de repérer, sélectionner, soutenir et accompagner les PME qu’elles considèrent comme pertinentes du point de vue de leur capacité à s’inscrire dans les projets. On parle ici d’ingénierie de système. Il est par ailleurs fait état de difficultés éprouvées par les PME pour entrer dans les pôles et, en parallèle, de problèmes de repérages des PME idoines par les grandes entreprises. Il n’est dès lors pas excessif de considérer que les PME retenues sont, pour nombre d’entre elles, déjà engagées dans des réseaux, des opérations collectives, etc. En d’autres termes, elles sont déjà visibles, repérées et elles disposent de capacités d’insertion et de fonctionnement en réseau. De fait, la présence de 5 000 PME au sein de ces pôles est significative mais proportionnellement inférieure à leur poids.

Un point encore de conclusion concerne le processus de développement de ces pôles. L’observation de terrain souligne la difficulté de mettre rapidement en oeuvre les processus de travail en commun, l’apprentissage collectif ou organisationnel (Huet et Lazaric, 2008). Les évaluations actuelles peuvent alors n’être que des constats sur le rythme et la qualité de la mise en mouvement de ces actions et projets et nullement sur les résultats, a fortiori, sur l’impact sur la dynamique des entreprises et des territoires. Cette observation avait déjà été faite à propos des systèmes productifs locaux (SPL) dont la création est antérieure à celle des pôles de compétitivité. Par ailleurs, si le critère de productivité est largement utilisé pour apprécier l’efficacité économique, les « effets d’agglomération », ne doit-on pas, au vu du cahier des charges de ces projets, retenir un critère « intermédiaire » autour des notions de performances technologiques ? Des critères tels que le degré de pérennité des entreprises ou encore le taux de création d’emploi (Porter, 2003) n’ont-ils pas vocation, au moins autant que la productivité ou le nombre de brevets, à qualifier le degré d’efficacité de telle politique ? La confrontation en outre de différents critères de performances dépasse de beaucoup l’intérêt intrinsèque de chacun d’eux. Sans aller toutefois vers des dispositifs comparatifs multicritères, on peut concevoir des démarches plus « complexes » d’évaluation de ces politiques (voir la recommandation no 6 du rapport d’évaluation du BCG et CM International, 2008) et cela, d’autant plus que ces pôles sont très divers.

Enfin, les politiques en faveur des PME ont insuffisamment reconnu la spécificité des territoires et, dans cette perspective, les politiques régionales et locales y contribuent. En effet, les PME semblent marquées par le territoire dans lequel elles s’inscrivent ; la densité des territoires, si ce n’est leur « sociologie », suggère des difficultés de différents degrés en matière d’intégration ou d’encastrement dans des réseaux socioéconomiques. La rareté relative des entreprises sur un espace induit des avantages relatifs en matière de lisibilité du tissu des PMI et, de fait, conduit à une participation plus ou moins facilitée à tel ou tel pôle. Alternativement, les observations de terrain dans les grands espaces métropolitains, l’Île-de-France en tout premier lieu, soulignent la difficulté que doivent surmonter les entreprises dans les processus d’identification. Et cette difficulté est particulièrement ressentie par les plus petites alors que le nombre d’entreprises moyennes est considéré comme insuffisant, ce qui constitue une difficulté supplémentaire d’articulation entre grandes et petites.

Parties annexes

Annexes

Annexe I

Répartition des dépenses de R-D selon la taille des entreprises effectuant de la R-D (en 2005)

|

DIRDE |

DERDE |

||

|---|---|---|---|---|

|

En M€ |

En % |

En M€ |

En % |

Moins de 250 salariés |

3 638 |

16 |

632 |

11 |

De 250 à 499 salariés |

2 256 |

10 |

384 |

7 |

De 500 à 999 salariés |

1 805 |

8 |

307 |

5 |

1000 salariés et plus |

15 235 |

66 |

4 445 |

77 |

Total |

22 935 |

100 |

5 768 |

100 |

Annexe II

La carte des 71 pôles de compétitivité

Annexe III

L’enveloppe totale consacrée par l’État au financement des pôles de compétitivité a été fixée à un minimum de 1,5 milliard d’euros sur trois ans (2006-2008).

En millions d’euros

Répartition des financements destinés aux pôles de compétitivité

Financeur |

Animation |

Intervention |

Total |

|---|---|---|---|

État (fonds unique interministériel) |

33 |

798 |

830 |

Agences (ANR, AII, OSEO) et CDC |

3 |

520 |

520 |

Exonérations fiscales |

|

|

160 |

Total |

36 |

1 318 |

1 500 |

Les financements principaux sont destinés à soutenir les projets de R-D. Les exonérations fiscales et une partie des crédits d’intervention sont réservées aux entreprises implantées dans la zone de recherche et développement d’un pôle et qui participent à un projet de R-D. De nombreuses collectivités territoriales apportent un soutien supplémentaire aux pôles implantés sur leur territoire.

Montants attribués aux PME ( % total des financements) | |

|---|---|

FUI |

25,5 % |

Collectivités territoriales |

39,3 % |

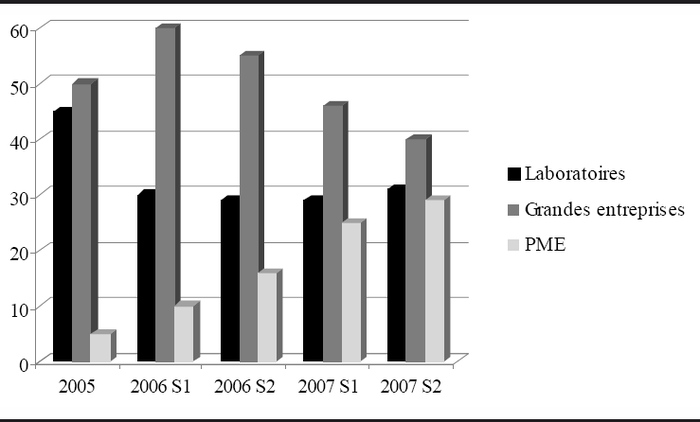

Annexe IV

Répartition des aides entre acteurs R-D en pourcentage (hors cinquième appel à projets du fonds unique interministériel)

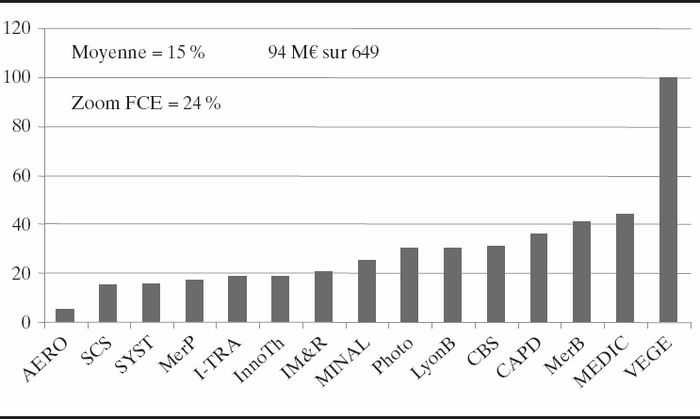

Annexe V

Poids des PME dans le financement ( %)

FCE = Fonds de compétitivité des entreprises.

Notes biographiques

Denis Carré

Denis Carré détient un doctorat en économie et il est chercheur au CNRS en poste à EconomiX, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense. Ses recherches portent sur les performances technologiques et économiques des territoires, les stratégies et les réseaux de firmes, les PMI en particulier. Il s’intéresse également aux politiques industrielles et technologiques, nationales et locales, Paris et sa région en particulier. Sur le plan analytique, ses travaux s’inscrivent dans les débats autour des questions de proximité, de coordination et d’institutions. Adresse : EconomiX, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.

Nadine Levratto

Nadine Levratto est chargée de recherche au CNRS affectée à EconomiX, FRE 3257 CNRS, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense et professeure affiliée à Euromed Management. Ses principaux domaines de recherche portent sur la définition, le financement et les performances des PME et sur les faillites d’entreprises. Elle aborde ces domaines en tenant compte des spécificités institutionnelles, juridiques et historiques. Adresse : EconomiX, Université de Paris Paris Ouest Nanterre La Défense.

Note

-

[1]

Nous laissons de côté les questions techniques relatives à la mesure économétrique des différences de productivité entre les entreprises localisées au sein de l’espace de référence (lieu de concentration d’activité, appartenance à un SPL) et les autres entreprises situées en dehors de cet espace ou en dehors du SPL.

Bibliographie

- Acs, Z. (2002), Innovation and the Growth of Cities, Northampton, Mass., Edward Elgar.

- Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith et P. Howitt (2005), « Competition and innovation : an inverted-U relationship », Quarterly Journal of Economics, vol. 120, no 2, p. 701-728.

- Amable, B. et P. Petit (2002), « La diversité des systèmes sociaux d’innovation et de production dans les années 90 », dans J.-P. Touffut (dir.), Innovation et Croissance, Paris, Albin Michel.

- Askenazy, P., C. Cahn et D. Irac (2007), Competition, R-D, and the Cost of Innovation, Mimeo, Banque de France.

- Audretsch, D.B. et M. Fritsch (2002), « Growth regimes over time and space », Regional Studies, vol. 36, no 2, avril, p. 113-124.

- Baumont, C. et J.-M. Huriot (1997), « Processus d’agglomération et définition de la ville », Revue d’économie régionale et urbaine, no 4, p. 516-523.

- BCG – CM International (2008), Évaluation des pôles de compétitivité, Synthèse du rapport DIACT, juin.

- Becattini, G. (2004), Industrial Districts : A New Approach to Industrial Change, Cheltenham Glos, Edward Elgar.

- Beffa, J.-L. (2005), Pour une nouvelle politique industrielle, Paris, La Documentation française.

- Blanc, C. (2004), Pour un écosystème de la croissance, Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française.

- Carré, D., G. Lefebvre, B. Madeuf et C. Milleli (2004), « Stratégies de localisation de la R-D : proximités et technologies de l’information », dans D. Uzunidis (dir.), L’innovation et l’économie contemporaine, Bruxelles, De Boeck, p. 243-262.

- Catin, M. et S. Ghio (2001), « Concentration parisienne et dynamique des régions françaises », dans A. Bailly et J.-M. Huriot (dir.), Villes et Croissance. Théories, modèles, perspectives, Paris, Anthropos.

- Chabbal, R. (1997), Un plan d’action pour les PME innovantes, Rapport présenté au secrétaire d’État à la recherche <www.cgm.org/chabbal>.

- Chambre de commerce et d’industrie de Paris – CCIP (2007), « Innover en Île-de-France : 32 priorités pour les PME », Rapport septembre.

- Charbit, C. et P. Dubarle (2006), Examens territoriaux de l’OCDE : La France, OCDE, avril.

- Cohendet, P., D. Foray, D. Guellec et J. Mairesse (1999), « La gestion publique des externalités positives de recherche », dans D. Foray et J. Mairesse (dir.), Innovations et performances, Paris, Éditions de l’EHESS.

- Conseil d’analyse économique (1998), Innovation et croissance, Rapport sous la direction de Robert Boyer et Michel Didier, Paris, La Documentation française.

- Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale – DATAR (2004), La France, puissance industrielle. Une nouvelle politique par les territoires, Paris, La Documentation française.

- Dhont-Peltrault, E. (2005), « Les relations interentreprises en R-D », Note de recherche 05-01, Paris, Ministère de l’Éducation nationale.

- Doloreux, D. et P. Bitard (2005), « Les systèmes régionaux d’innovation : discussion critique », Géographie Économie Société, vol. 7, no 1, p. 21-36.

- Dosi, G. (1988), « Procedures and microeconomics effects of innovation », Journal of Economic Literature, vol. 26, no 3, p. 1120-1171.

- Dupuy, Y., j.-P. Gilly et J. Perrat (2000), « Relation sociale d’emploi et gouvernance locale dans les dynamiques territoriales », Cahiers de recherche, Toulouse, LEREPS.

- Duranton, G., P. Martin, t. Mayer et F. Mayneris (2007), « Les pôles de compétitivité : que peut-on en attendre ? », Paris, Rapport du Cepremap.

- Ergas, H. (1987), « The importance of technology policy », dans P. Dasgupta et P. Stoneman (dir.), Economic Policy and Technological Performance, Cambridge, Cambridge University Press.

- Etzkowitz, H. et L. Leydesdorff (1997), Universities and the Global Knowledge Economy : A Triple Helix of University-Industry-Governement Relations, Londres, Cassel Academic.

- Fornalh, D. et T. Brenner (2003), Cooperation, Networks and Institutions in Regional Innovation System, Cheltenham, Edward Elgar.

- Galliano, D., V. Lethiais et N. Soulié (2008), « Faible densité des espaces et usages des TIC par les entreprises : besoin d’information ou de coordination », Revue d’Économie industrielle, no 121, 1er trimestre, p. 41-64.

- Gibbons, M. et al. (1994), The New Production of Knowledge : The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Londres, Sage.

- Guillaume, H. (1998), « La technologie et l’innovation », Rapport au Ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, au ministre des Finances et de l’Industrie et au secrétariat d’État à l’industrie, Paris, La Documentation française.

- Huet, F. et N. Lazaric (2008), « Capacités d’absorption et d’interaction : une étude de la coopération des PME françaises », Revue d’Économie industrielle, no 121, 1er trimestre, p. 65-84.

- Julien, P.-A. et C. Carrier (2002), « Innovation et PME », dans P.-A. Julien (dir.), Les PME : Bilan et perspectives, 3e éd., Cap-Rouge, Presses Inter Universitaires.

- Kline, J. et N. Rosenberg (1986), « An overview of innovation », dans R. Landau et N. Rosenbert (dir.), The Positive Sum Strategy : Harnessing Technology for Economic Growth, Washington, National Academy Press, p. 275-305.

- Kremp, E. et S. Rousseau (2006), « Un quart des entreprises innovent », INSEE Première, no 222, août.

- Kremp, E. et L. Tessier (2006), « La taille et l’organisation en groupe, catalyseurs de l’immatériel dans les entreprises », INSEE Première, no 221, juillet.

- Lamy, E. et N. Levratto (2005), « Mobilisation du dispositif de la loi sur l’innovation par les régions : le cas de l’Auvergne », dans T. Kirat, E. Chatel et R. Salais (dir.), Les dispositifs de l’action publique, Paris, L’Harmattan.

- Lefebvre, P. (2008), Pour une typologie des trajectoires de développement des pôles de compétitivité, Paris, DT École de Mines.

- Leydesdorff, L. et H. Etzkowitz (2000), « Le “ Mode 2 ” et la globalisation des systèmes d’innovation “ nationaux ” : le modèle à triple hélice des relations entre université, industrie et gouvernement », Sociologie et Société, vol. 32, no 1, p. 135-156.

- Lundvall, B.A. (1997), « The globalizing learning economy – implications for technology policy at the regional, national and European levels », TSER-Framework, non publié.

- Lung, Y. (1997), Organisation spatiale et coordination des activités d’innovation des entreprises, Rapport de l’IERSO pour le CGP, octobre.

- Madiès, T. et J.C. Prager (2008), Innovation et compétitivité des régions, Paris, La Documentation française.

- Massard, N. et S. Riou (2002), « L’impact des structures locales sur l’innovation en France : spécialisations ou diversité », Régions et Développement, vol. 16, p. 111-136.

- Nooteboom, B. (2002), « A cognitive theory of the firm », Paper for ESNIE workshop Alternative Theories of the Firm, Paris, novembre.

- Nowotny, H., P. Scott et M. Gibbons (2001), Re-thinking Science : Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty, Londres, Polity Press & Blackwell Pub.

- OCDE/Eurostat (2005), Manuel d’Oslo – Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, Paris, France.

- Oerlemans, L. et M. Meeus (2005), « Do organizational and spatial proximity impact on firm performance ? », Regional Studies, vol. 39, no 1, février, p. 89-104.

- OSÉO (2007), Rapport 2007 sur l’évolution des PME, Paris, La Documentation française.

- Pecqueur, B. et J.-B. Zimmermann (2004), Économie de proximités, Lavoisier, Hermès.

- Pestre, D. (1997), « La production des savoirs entre académies et marché. Une relecture historique du livre “ the new production of knowledge ” édité par M. Gibbons », Revue d’économie industrielle, no 79, p. 163-174.

- Porter, M. (2003), « The economic performance of regions », Regional Studies, vol. 37, nos 6-7, p. 549-578.

- Potier, D. (2008), « La dynamique d’innovation : Projets de R-D et plates-formes », Présentation à l’ARD, 27 mars.

- SESSI (2006), « L’innovation dans l’industrie : une contribution forte à la croissance de la productivité globale », Le 4 Pages, nº 224, décembre.

- SESSI (2007), « Plus d’un salarié de l’industrie sur dix travaille au sein d’un pôle de compétitivité », Le 4 Pages, no 238, décembre.

- Shinn, T. (2002), « Nouvelle production du savoir et triple-hélice : tendances du prêt-à-penser les sciences », Actes de la recherche en sciences sociales, nos 141-142, p. 21-30.

- Shinn, T. et P. Ragouet (2005), Controverses sur la Science, Paris, Raisons d’agir.

- St-Pierre, J. et C. Mathieu (2004), « Innovation de produits et performance : une étude exploratoire de la situation des PME canadiennes », Communication au viie Congrès international francophone en Entrepreneuriat et PME, du 27 au 29 octobre, Montpellier.

- Storper, M. (1995), « La géographie des conventions : proximité territoriale, interdépendances non marchandes et développement économique », dans A. Rallet et A. Torre (dir.), Économie industrielle et économie spatiale, Paris, Economica.