Corps de l’article

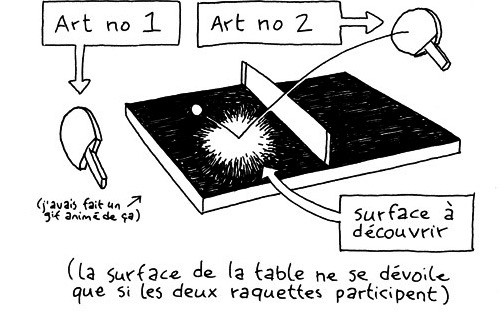

Fig. 0

Zviane, Ping-pong, Montréal, Pow-Pow, 2015. Merci à Zviane pour la version libre de droits de son œuvre Ping-pong, avec laquelle cette introduction joue et rebondit !

La traduction, quand on y pense, se laisse volontiers figurer sous la forme d’un pont, paisible, dans le genre arche de concorde[1]. Selon cette image courante, la traduction permettrait de passer d’une langue à une autre comme on franchit une rivière pour se rendre sur l’autre rive. Étonnamment, cette représentation semble avoir cours pour tout type de traduction, qu’il s’agisse de domaines techniques ou de littérature, voire de transfert culturel — la Recommandation sur la protection juridique des traducteurs [...] de l’UNESCO n’affirme-t-elle pas que la traduction « favorise la compréhension entre les peuples et la coopération entre les nations[2] » ? On retrouve l’image du passage jusque dans la mise en page des éditions dites bilingues, où la pliure du livre suggère une translation géométrique du texte de la page de gauche vers la page de droite, selon un vecteur allant de l’étranger, incompréhensible, au lisible, familier.

Face à cette idée reçue, la contrainte d’intituler chaque numéro d’Intermédialités par un verbe à l’infinitif s’avère particulièrement fructueuse. Car le geste de « traduire » interroge, déplace, décale la représentation de ce que l’on appelle « la traduction ». Comme l’explique Naoki Sakai — et l’essai liminaire de Jon Solomon présenté dans ce numéro en discute de manière approfondie —, l’acte de traduire est radicalement hétérogène à la représentation de la traduction[3]. En effet, la projection de l’acte énonciatif du traduire sur l’image spatialisée d’un pont produit l’existence de deux berges opposées qui ne préexistaient pas à cette représentation. L’idée selon laquelle on ne traduit pas seulement parce qu’il existe des langues différentes, mais aussi pour produire et maintenir la différence entre des langues, est aussi contre-intuitive qu’aisément démontrable. Prenons un exemple. Dans un ouvrage consacré aux imaginaires de « la langue », Irina Vilkou-Poustovaïa relate l’anecdote suivante : « On raconte qu’à cette même époque, dans les années 1970, lors d’une rencontre de I. I. Bodiul, premier secrétaire du [parti communiste] de Moldavie, avec son homologue roumain, Nicolae Ceauşescu, à Bucarest, le premier se serait fait accompagner d’un interprète, alors que tous les deux parlaient la même langue[4]. » L’humour ne masque pas la puissance du rapport de force à l’oeuvre dans cette pratique du traduire comme acte de tracer une ligne de partage, d’instaurer une frontière de démarcation entre les langues[5].

Si la séparation entre les langues s’avère construite et maintenue par des rapports de force, l’apparente homogénéité de chacune d’entre elles ne l’est pas moins. Aucune langue, en effet, n’est en parfaite coïncidence avec elle-même, et ce n’est qu’en exerçant des forces centripètes au moyen d’institutions de normalisation et de standardisation (écoles, académies, dictionnaires, etc.) que l’on produit, à partir d’actes de discours toujours divergents, quelque chose que l’on appelle « la langue ». Sortir de la représentation de la traduction comme pont implique de cesser de présupposer l’existence de rives assez stables pour lui servir de berges. L’acte de traduire peut alors se penser non comme un transport, mais comme un rapport — dans les termes d’Henri Meschonnic :

La traduction n’est plus définie comme transport du texte de départ dans la littérature d’arrivée ou inversement transport du lecteur d’arrivée dans le texte de départ [...], mais comme travail dans la langue, décentrement, rapport interpoétique entre valeur et signification, structuration d’un sujet et histoire (que des postulats formels avaient disjoints), et non plus sens. Cette proposition postule que le texte travaille la langue comme une épistémologie en acte d’un savoir indissociable de cette pratique et qui, hors de cette pratique, n’est plus ce savoir mais un signifié[6].

C’est le texte et la traduction littéraires qu’Henri Meschonnic a en vue ici, mais il me semble qu’en l’occurrence la littérature aide à penser aussi en dehors d’elle-même. Au texte littéraire, en effet, on reconnaît volontiers un « style » qui est une manière singulière de mettre en oeuvre « la langue » ou plutôt de contribuer à la créer en ne se conformant pas aux formats (lexicaux, syntaxiques, etc.) les plus usuels. En cela, « le texte travaille la langue » de manière plus visible qu’un énoncé quotidien qui duplique volontiers des actes de discours déjà en circulation. Mais ce n’est qu’une manière spectaculaire de montrer que toute énonciation constitue une re-potentialisation de ce qui peut se dire et des manières de le dire. Impossible, dans cette configuration, de continuer à croire au binarisme si souvent repris depuis Schleiermacher : « Ou bien le traducteur laisse l’écrivain le plus tranquille possible et fait que le lecteur aille à sa rencontre, ou bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa rencontre[7]. » Il n’y a plus, en effet, d’un côté un texte dont le style serait fixe et figé une fois pour toutes et de l’autre un destinataire à « la langue » inerte, mais des champs de forces qui redistribuent constamment les possibles dans les manières de dire. L’« épistémologie en acte » proposée par Meschonnic refuse les lignes de partage qui séparent « valeur et signification », « sujet et histoire », et aussi poétique, politique et scientifique[8] pour passer à ce que j’appellerais un « paradigme relationnel ».

Un pont présuppose nécessairement une séparation : pour chercher à rejoindre deux rives, il faut supposer qu’elles sont dissociées. Un paradigme relationnel, au contraire, envisage la relation comme première, constitutive. Pour le dire en des termes relatifs à la traduction, il s’agit de penser qu’on ne traduit pas parce qu’il y a des langues différentes — pour ensuite justifier cette idée des langues étrangères en invoquant la nécessité de traduire —, mais que traduire est l’un des actes qui révèlent et impliquent l’hétérogénéité de toute langue. Le paradigme relationnel ressemble donc à l’approche intermédiale telle que la théorise Éric Méchoulan :

[...] le préfixe « inter » vise à mettre en évidence un rapport inaperçu ou occulté, ou, plus encore, à soutenir l’idée que la relation est par principe première : là où la pensée classique voit généralement des objets isolés qu’elle met ensuite en relation, la pensée contemporaine insiste sur le fait que les objets sont avant tout des noeuds de relations, des mouvements de relation assez ralentis pour paraître immobiles[9].

Traduire, a fortiori dans une approche intermédiale, exige une recherche qui se tisse, comme ses objets d’étude, d’une multiplicité de liens. Dans cette démarche, le grain, la matière, le médium de la pensée elle-même devient signifiant. En effet, le maniement des langages ne se pense plus comme un simple milieu transparent pour la propagation des idées, mais comme une matière vive dans laquelle la réflexion se cisèle, se façonne, prend tout à la fois sens et forme. Dans un contexte où l’institution universitaire et en particulier les Humanités sont en « crise », au diapason d’un monde contemporain qui semble avoir atteint les limites de paradigmes obsolètes en matière d’économie, de relations sociales comme de politique, cette démarche relationnelle permet, peut-être, de réactiver la dimension créative de la recherche en prenant au sérieux sa matière première qu’est la pensée et le geste qui consiste à la travailler. Du moins, je l’espère.

Il n’est pourtant pas facile de se départir des anciens moules de pensée. Le nouveau format d’Intermédialités, désormais « en ligne » sur la toile cybernétique, devrait permettre non seulement d’exposer mais aussi de produire une pensée relationnelle. L’interface numérique a tout le potentiel pour n’être pas qu’une simple vitrine d’une réflexion déjà constituée, ni un pendant moins coûteux de l’objet livre, mais l’un des matériaux à façonner. La mise en série de documents PDF, cependant, tire fort mal parti de ce potentiel. Nous avons donc travaillé avec l’agence Résurgences, dirigée par Samuel Tronçon, pour développer une plateforme permettant une lecture arborescente. Cette plateforme, nommée Insight[10], permet de naviguer d’un article à l’autre en suivant des mots clefs — on peut ainsi, par exemple, cliquer sur le terme « relation » dans la citation d’Éric Méchoulan (voir la figure 1) :

Fig. 1

et nous voilà renvoyés, de manière aléatoire selon les tentatives, à ce passage de l’article de Geneviève Robichaud citant Erín Moure à propos de sa traduction de l’auteure galicienne Chus Pato en anglais (voir la figure 2) :

Fig. 2

à ce passage de Barbara Bourchenin qui me cite à son tour (voir la figure 3) :

Fig. 3

à l’article de Camille Bui où le terme « relation » est associé à celui de « communication » (voir la figure 4) :

Fig. 4

ou encore à cet endroit de l’article de Karina Chagnon qui associe la question relationnelle à celle du savoir (voir la figure 5):

Fig. 5

Cette navigation qui, j’insiste, est un régime de pensée, met ainsi en évidence un certain nombre de noeuds — matérialisés dans les articles par des balises. Cette lecture hypermédiatique permet de spiraler et de rebondir, de s’entrecroiser en différents endroits et de faire retour. Il est aussi possible d’obtenir des graphes pour synthétiser les faisceaux de relations et, ce qui est plus précieux encore, pour voir apparaître des connexions qui seraient sinon restées inaperçues. La visualisation graphique n’est donc pas une simple saisie de l’existant, elle produit des interactions qui ne se seraient pas faites sans elle (voir les figures 6 et 7).

Fig. 6

Fig. 7

Comprimée dans un format PDF à son tour, cette introduction s’efforce de donner un équivalent linéaire à cette expérimentation relationnelle hypermédiatique. Dans les deux cas, l’enjeu est de connecter les articles en tissant des chemins de traverse et en provoquant des courts-circuits de sorte à forger une pensée qui ne préexistait pas à leur réunion. Si nous prenons au sérieux l’idée que la recherche est une forme de création et aussi d’action, il faut se demander : en quoi la lecture des textes ici rassemblés produit-elle les conditions de possibilité d’une pensée nouvelle ? Quelles sont les nouvelles pistes tracées par cette réflexion, si nous la lisons comme un agencement collectif d’énonciation[11] ? En quoi ma réflexion se trouve-t-elle déstabilisée, enrichie, confirmée, bifurquée par la lecture de ces textes ? Dans la suite de cette introduction, je propose huit entrées qui sont autant d’embranchements pour relier les articles, des passages davantage que des ponts, ou encore des gares de triage — bref, des invitations à circuler que vous pouvez compléter en ajoutant de nouvelles entrées au fur et à mesure de vos lectures. L’organisation a d’ailleurs été difficile, tant chaque noeud est susceptible de renvoyer à plusieurs autres, déjà repérés ou encore à cartographier. J’aurai expérimenté différents agencements comme autant de tentatives pour bâtir des châteaux de cartes, que je vous invite à rejouer et rebrosser à votre tour (voir la figure 8).

Fig. 8

Médium, matière

Aux antipodes d’une certaine histoire de l’art contemporain qui croit vivre une époque de virtualisation des matériaux, une ère post-médium[12], ce volume attire l’attention sur les matériaux. Les supports ne sont pas considérés comme des surfaces d’inscription neutres, mais comme des milieux affectant les forces en circulation. Les articles réunis ici s’attachent, chacun, à une texture singulière : celle de la pensée philosophique (Jon Solomon), du texte littéraire (Geneviève Robichaud), de la photographie (Geneviève Robichaud et Camille Bui), de la création en langues des signes (Julie Chateauvert), de l’art vidéo exposé en contexte muséal et du sous-titre lui-même, travaillé comme « matériau artistique à part entière » (Maude Lefebvre), du film (Camille Bui et Karina Chagnon), du théâtre (Karina Chagnon), de la danse ou « théâtre d’images dansées »[13] (Camille Bui), et enfin d’une pratique plasticienne singulière : l'anagramme langagière post-sculpture technologique (Barbara Bourchenin). Les langues qui offrent leur texture discursive à l’analyse sont nombreuses elles aussi : atikamekw, anglais, français, galicien, allemand, langue des signes française (LSF), langue des signes québécoise (LSQ), innu, albanais, yiddish, American Sign Language (ASL), somali, italien, polonais et, aussi, les langues singulières de chaque artiste et de chaque penseur. Car Nathanaël écrit en français — et je vous invite à lire le s, ici, comme une marque de pluriel — différemment de Gilbert Simondon, qui n’a lui-même pas la même langue que Jean Dupuy… Un indice, ténu mais tenace, de l’attention portée au matériau linguistique est l’importance prise par les lettres au sens le plus matériel du terme, par exemple la lettre « m », manquante dans la « fa ille » de Nathanaël analysée par Geneviève Robichaud, ou le « i » à lire en français aussi bien qu’en anglais dans Quoi de Jean Dupuy, évoqué par Barbara Bourchenin.

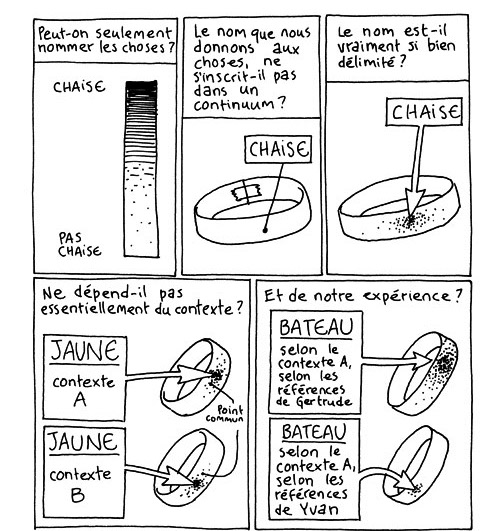

Regardée de près, toute langue s’avère traversée de différences et d’hétérogénéités qui ne sont pas des accidents, mais des parties constitutives, bien qu’escamotées par le travail de normalisation et de standardisation linguistiques. Comme le rappelle Rainier Grutman : « il n’y a pas de Langue saussurienne une et indivisible, il n’y a que des variétés diatopiques (les dialectes), diastratiques (les sociolectes), diaphasiques (les registres) et diachroniques (les états de langue)[14] ». Pour le dire en des termes plus imagés, tout se passe pour « la langue » — les guillemets révélant le caractère historique et contingent de cette idée régulatrice — comme pour la banane de cette planche de Zviane[15] (voir la figure 9).

Fig. 9

La différence n’est plus seulement celle qui sépare des langues étrangères : elle est constitutive de tout idiome. Le néologisme « hétérolinguisme », forgé par Rainier Grutman pour désigner « la présence dans un texte d’idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soit, aussi bien que de variétés (sociales, régionales ou chronologiques) de la langue principale[16] », et que je propose de redéfinir comme « la mise en scène d’une langue comme plus ou moins étrangère le long d’un continuum d’altérité construit dans et par un discours (ou un texte) donné[17] », est mobilisé dans quatre articles : ceux de Karina Chagnon, Barbara Bourchenin, Lucia Quaquarelli et, en acte, dans le texte de Geneviève Robichaud. Dans les quatre cas, l’hétérolinguisme me semble employé comme une lentille ou une focale permettant d’approcher au plus près du matériau employé, comme s’il était possible de zoomer (je pense à l’analyse des mouvements de caméra dans l’article de Camille Bui) sur le grain de « la langue ». Ce qui apparaît alors, dans ce plan le plus rapproché possible, c’est ce que Jean-Jacques Lecercle appelle le reste (the remainder), et qu’il définit ainsi, dans la traduction française de Michèle Garlati :

Le reste est le retour dans la langue des contradictions et affrontements qui tissent le social; c’est la persistance dans la langue de contradictions et d’affrontements révolus, et l’anticipation de ceux qui s’annoncent. […] Lorsque nous parlons de l’« anglais » ou du « français », nous parlons d’une multiplicité de dialectes, de registres, de styles, de la sédimentation de conjonctures passées, de l’inscription d’antagonismes sociaux comme antagonismes discursifs, de la coexistence et contradiction de divers agencements collectifs d’énonciation, de l’interpellation des sujets à l’intérieur d’appareils incarnés dans des pratiques linguistiques (écoles, médias)[18].

Plusieurs articles différencient ce reste qui granule « la langue » de l’idée de perte traditionnellement attachée à la traduction[19] : Geneviève Robichaud montre que, si le livre de Claude Cahun « remains unopen » dans l’oeuvre de Nathanaël, cela ne signifie pas que le livre resté inouvert est perdu ; Maude Lefebvre, étudiant l’installation … du transitbar de Vera Frenkel, évoque la langue yiddish comme une langue qui n’est pas tant perdue que rémanente, comme une trace qui insiste[20].

Il ne s’agit pas non plus de prendre l’attitude inverse pour revendiquer que quelque chose pourrait être gagné par l’acte de traduire[21] — mais plutôt de prendre acte de ce qui se produit, sous l’image oblitérante du pont, et qui concerne moins l’espace (territoires supposément respectifs des langues source et cible) que le temps.

Mémoire et contemporanéité

L’entrée par le grain des oeuvres explique peut-être l’importance que prend la temporalité dans l’ensemble du volume. Il est rare, en effet, que les analyses consacrées à la traduction mettent l’accent sur le temps, et pourtant c’est bien dans cette dimension que se trouve l’énonciation traductionnelle, d’après Naoki Sakai :

[…] the enunciation of translation is unrepresentable; the enunciation of translation (a practice that is essentially temporal) and the representation of translation (a representation that is essentially spatial) are in a disjunctive and mutually negative relation with one another; the practice of translation remains radically heterogeneous to the representation of translation that is facilitated through the schema of cofiguration[22].

La « co-figuration » génère l’existence de deux entités en les instituant comme les deux pôles d’une opposition, notamment les rives que présuppose le pont de la traduction. Suspicieux à l’égard du schéma de co-figuration dénoncé par Sakai, les articles réunis ici témoignent d’une forte préoccupation temporelle. Barbara Bourchenin interroge en ces termes la place de l’anagramme dans l’oeuvre visuelle de Jean Dupuy : « [...] est-ce [un] temps mort dans la pratique de l'artiste ? Un temps perdu, latent, retrouvé ? Un temps(tant) pour tout(tant) ? » Karina Chagnon s’intéresse au théâtre en tant que scène de « comparution immédiate » et souligne l’importance du temps partagé à l’issue de chaque représentation de la troupe Menuentakuan, dont le nom signifie « prendre le thé » en innu, et qui prend, justement, le temps d’un thé avec le public. Dans ce même article, Karina Chagnon présente les traductions et retraductions qui ont donné naissance au film Avant les rues réalisé par Chloé Leriche : les dialogues, initialement écrits en français, ont été traduits collectivement en atikamekw par les comédiens, puis retraduits en français à la fin du tournage, pour apparaître in fine comme sous-titres. Cet échange donne bien à voir l’éthique du traduire qui, selon Antoine Berman, consiste en une affectation réciproque entre contemporains :

La contemporanéité signifie que la langue traduite peut aussi traduire, que le traduisant peut aussi être traduit, que la langue, l’oeuvre et l’auteur traduits peuvent vivre l’être-traduit. Ou encore : si l’on considère le traduire comme une interaction entre deux langues, la contemporanéité produit un double effet : la langue traduisante s’y modifie (c’est là ce qu’on remarque toujours en premier lieu), mais également la langue traduite. […] La saisie de soi ne passe plus seulement par la saisie de l’étranger, mais par celle que l’étranger a de nous[23].

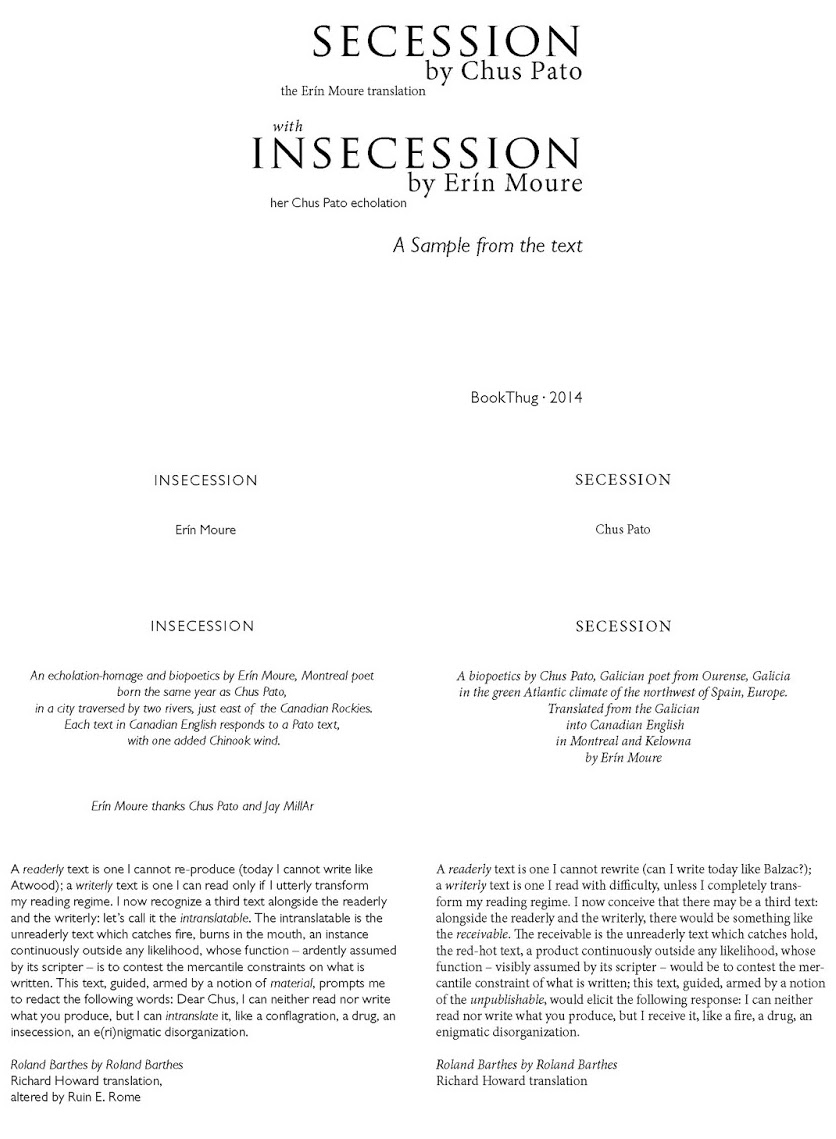

Geneviève Robichaud propose un autre dispositif de réciprocité, qui est aussi un étrangement du même, en interprétant comme un indice de « mutual reception » la barre oblique du titre Secession/Insecession. Elle étaye son hypothèse en expliquant que, dans le cas de l’oeuvre d’Erín Moure et Chus Pato, « though we are part of a register or thinking of translation, the simultaneous mise à distance and mise en relation implied by the slash as well as the word “with” demarcates a simultaneous distance and proximity (let’s call it correspondence) that, while signaling alterity and refuting equivalences, denies the giving-over of one text to the other ». Le déphasage des temporalités, qui peuvent entrer en collision par un procédé de montage ou une piste de sous-titrage, produit un tout autre effet. L’article consacré par Maude Lefebvre aux oeuvres vidéo d’Anri Sala et de Vera Frenkel est sans doute celui qui interroge le plus directement le rapport aux temps. L’oeuvre d’Anri Sala, Intervista (Finding the Words), met en scène l’enquête menée par l’artiste après avoir découvert un enregistrement en 16 mm d’une interview de sa mère, alors âgée de 32 ans, à l’occasion d’un congrès du Parti communiste albanais en 1977, soit 22 ans plus tôt. La bande son accompagnant la vidéo ayant été égarée, il fait appel aux élèves d’une école pour sourds de Tirana pour qu’ils lisent sur les lèvres de sa mère et l’aident à sous-titrer la vidéo. Confrontée à cette archive, la mère de l’artiste commence par refuser d’admettre avoir tenu ces propos, idéologiquement moulés dans la propagande de l’époque, sous le gouvernement dictatorial d’Enver Hoxha. Comme l’explique Maude Lefebvre, le sous-titrage qui s’ajoute en fonction des espaces d’exposition ajoute une strate temporelle qui perturbe l’oeuvre : « Le sous-titrage des propos prononcés par Valdet en 1999 vient s’apposer de manière fortuite sur des images de 1977, alors que le film n’est en aucun cas conçu ainsi ». La traduction, par interventions successives, opère ainsi comme une forme de montage des temporalités produisant différents effets (décalage, prise de conscience, continuité, filiation) qui modifient l’écoulement — sinon le déroulement — de l’histoire déjà connue et en partie refoulée. Pour Maude Lefebvre, il s’agit d’« un jeu de renvois entre mémoire personnelle et mémoire collective, de même qu’entre futur personnel et futur collectif » qui produit « un processus de transmission de mémoire ». L’autre oeuvre qu’elle analyse, … du transitbar de Vera Frenkel, a un tout autre fonctionnement, bien qu’elle interroge aussi la mémoire et le récit plus ou moins empêché — c’est-à-dire rendu inaudible[24]. Il s’agit d’une installation, présentée pour la première fois à la documenta IX de Cassel en 1992, qui a tout d’un véritable piano-bar (bar et piano fonctionnels, plantes vertes, journaux, chaises et tables) invitant les visiteurs à se détendre et à discuter autour d’un verre. Six écrans de télévision, cependant, tranchent avec le décor et sa fictionnalité : ils diffusent les témoignages de quatorze déportés et exilés, filmés de manière rapprochée dans une grande intimité d’écoute. La traduction intervient à deux niveaux dans ce dispositif, comme l’explique Maude Lefebvre : chaque « témoignage a été doublé dans une langue que Vera Frenkel qualifie de marginalisée ou dominée — soit le yiddish ou le polonais — et sous-titrée dans une langue impérialiste ou dominante — soit le français, l’anglais ou l’allemand, en alternance ». Cette « alternance » est aussi bien inter- qu’intra-phrastique puisque chaque sous-titre change de langue d’une phrase à l’autre et parfois même à l’intérieur d’un même énoncé, si bien que le message n’est jamais intégralement compréhensible dans une seule langue. Les visiteurs qui prêtent attention aux vidéos se retrouvent ainsi confrontés à une expérience d’étrangement : ils deviennent eux-mêmes déplacés, dans une (in)compréhension partielle de ce qui se dit autour d’eux. D’après Maude Lefebvre, « faire l’expérience de l’oeuvre de Frenkel, c’est également faire l’expérience d’une perte de sens et d’une défaillance linguistique ». Rien ne détermine, cependant, ce que chaque personne tirera de cette expérience. « L’expérience d’une perte de sens » peut susciter une impression d’aliénation difficilement soutenable, mais il est aussi possible de vivre une incertitude pacifiée, d’accepter une situation dans laquelle on ne comprend pas tout, comme l’explique l’artiste :

What I wanted was to make a place where uncertainty was a form of home, where people would feel that it’s ok to be between worlds, whether they’re between the fictional and documentary world or between their language of origin or the one that they are learning. That it’s ok. What the visitor takes away of the piece has a lot to do with what they bring to it […][25]

On peut en outre imaginer que l’expérience suscite des discussions entre les visiteurs, car si le dialogue n’est pas directement possible avec les témoins, la présence affectante de l’oeuvre suscite une contemporanéité partagée par celles et ceux qui la reçoivent et s’en retrouvent dépositaires.

Dans tous les cas de figure, l’attention portée à l’aspect temporel de la traduction ouvre une nouvelle question : quel est le rapport d’implication logique entre traduire et communiquer ? S’agit-il d’établir une communication ou de suggérer que celle-ci n’a jamais vraiment lieu, ou encore qu’elle opère autrement que par la transmission d’un message linguistique ?

(Non-)communication

Il est révélateur que la communication ne soit pas la première entrée des réflexions réunies dans ce numéro. La traduction n’y est, en effet, pas envisagée d’abord comme une manière de transmettre un message. Sans doute cela tient-il en partie au choix de s’intéresser à des oeuvres d’art. Car si Jean-René Ladmiral n’a pas tort d’affirmer que « la finalité d’une traduction consiste à nous dispenser de la lecture du texte original[26] », le cas de la traduction artistique est particulier. C’est alors avec la position provocatrice de Walter Benjamin que l’on peut tomber d’accord :

Une traduction s’adresse-t-elle aux lecteurs qui ne comprennent pas l’original ? Apparemment, cela suffirait à expliquer la différence de niveau, dans la sphère de l’art, entre les deux. En outre, il semble qu’on tienne là la seule raison pour justifier une redite du « même ». Que « dit », en effet, une oeuvre poétique ? Que communique-t-elle ? Très peu à qui la comprend. Son essentialité n’est ni communication ni déclaration. Par contre, telle traduction qui entendrait communiquer ne saurait communiquer rien d’autre que la communication — quelque chose d’inessentiel donc. C’est là aussi, du reste, l’un des signes distinctifs des traductions de mauvaise qualité[27].

Dans les oeuvres analysées, la traduction ne sert pas à transmettre un message — ce qui reviendrait à rabattre l’oeuvre sur cet « inessentiel » de la communication pointé par Benjamin. Reprenons pour exemple les sous-titres figurant dans … du transitbar de Vera Frenkel, parfaitement emblématiques d’une mise en scène non communicationnelle de la traduction. Loin de faciliter l’accès au contenu des vidéos, les pistes hétérolingues mettent en exergue la différence des langues et invitent à faire l’expérience d’une part d’incompréhension.

L’éviction de la communication ne conduit pourtant pas à la pure spéculation sur l’infini des interprétations possibles, ni à l’éloge du non-sens. Au contraire, la plupart des analyses insistent sur le cadre pragmatique de chaque situation d’énonciation. Dans l’installation de Vera Frenkel analysée par Maude Lefebvre, le cadre fictionnel du vrai–faux bar installe un espace de réception hors duquel les vidéos et leur dispositif de doublage ne fonctionneraient pas du tout de la même manière. Dans ce même article, Maude Lefebvre insiste aussi sur l’importance des aléas matériels de la préservation des bandes vidéo dans l’oeuvre de Sala : « [...] le film 16 mm retrouvé aurait sans doute eu besoin d’une restauration pour retrouver sa qualité d’image initiale, alors qu’un transfert sur cassette vidéo n’a sans doute fait qu’amplifier les défauts déjà présents sur le film défraîchi. » Analysant l’impact politique des écritures migrantes en Italie, Lucia Quaquarelli tient compte, pour sa part, de la réception effective des textes : « [...] les écrivains italiens de la migration sont depuis le début, aussi, des médiateurs culturels, et leurs textes, des laboratoires d’interculturalité, ce qui limite, de manière programmatique, la portée transgressive et conflictuelle de ces écritures. » Geneviève Robichaud explique, quant à elle, l’économie singulière de l’ouvrage d’Erín Moure par les contraintes des bourses canadiennes d’aide à l’édition : « To be eligible, a title must contain at least 50 % Canadian-authored creative content; have at least 48 printed pages between the covers [...] be published principally in English, French or one of Canada’s Aboriginal languages. »

La bascule pragmatique n’est pas simplement une manière différente d’envisager la traduction[28] : elle engage une conception préalable de la fonction communicationnelle de « la langue ». On peut, en effet, concevoir « la langue » non comme un stock de signes dont le sens serait donné une fois pour toutes, et déposé à l’abri dans les dictionnaires, mais comme une série de tentatives plus ou moins réussies pour agencer des significations en situation. Cette conception pragmatique du sens est illustrée dans le court métrage Possibilités du dialogue (1982) de Jan Švankmajer (voir la figure 10).

Fig. 10

La signification des mots résulterait ainsi d’une succession d’essais et erreurs pour s’accorder sur des usages comme autant de constructions bricolées — et toujours susceptibles d’échouer à nouveau. La réplique culte de Madame Arpel (« C’est pratique, tout communique ») dans Mon oncle (1958), l’un des films de Tati évoqués par Camille Bui, jette le doute sur la réussite de la communication : « Bien loin du paradigme contemporain de la communication immédiate et de la communauté dématérialisée, les trois oeuvres qui nous intéressent sont d’abord sensibles à la part d’impossible, de brouillage, de ratage existant dans toute tentative de rencontre ». C’est d’ailleurs cette « absence de communication verbale, ou du moins de sa fonction référentielle, [qui] participe à la chorégraphisation du social ». Les mêmes ratés produisent d’autres effets dans les autres oeuvres analysées, mais avec cette même constante : l’échec n’est pas un accident, un bruit néfaste mais évitable, c’est au contraire la communication elle-même qui bruisse. Pour Barbara Bourchenin, le travail anagrammatique de Jean Dupuy « évacue tout contenu informatif stable et fixé qui présuppose une attitude normée et homogène chez le spectateur », tandis que Karina Chagnon explique que, dans le cas de Muliats, première pièce de la compagnie Menuentakuan, « la non-communication peut être un choix volontaire pour échapper à la violence de la domination par la traduction ».

On retrouve ainsi la formule de Deleuze et Guattari qui, dans leur critique des postulats de la linguistique et notamment de la croyance en la fonction communicationnelle de la langue, affirment : « L’unité élémentaire du langage — l’énoncé —, c’est le mot d’ordre[29]. »

Rapports de force

Tous les textes réunis ici prennent acte des rapports de force constitutifs de l’acte de traduire, notamment en interrogeant le terme « biopolitique », dont la formulation conceptuelle est rappelée par Jon Solomon, qui en tire les conséquences pour notre objet : « biopolitics of translation focuses on the way in which translation is part of the “phase shift” in the metastable milieu in which translation occurs, and through which translational subjects are individuated ». L’enjeu de pouvoir constitutif de la traduction a été souligné par les approches postcoloniales qui ont, depuis des décennies, dés-innocenté la traduction en rappelant qu’elle a accompagné toutes les entreprises impériales, que ce soit pour s’approprier les lieux et leurs noms, convertir au christianisme dans les langues dites vernaculaires, ou encore générer une frontière permettant tout à la fois de séparer le « soi » de « l’autre » et d’unifier un « soi » qui serait sinon fort disparate. L’utilisation de la traduction comme une force homogénéisante des langues en présence est, en effet, caractéristique du colonialisme, comme le rappelle Cheyfitz : « The quintessential colonizer begins by repressing the political conflicts inherent within their own languages and projecting those conflicts outward onto the relation between languages — specifically, between the language of the colonizer and the languages of the colonized[30]. » Cette frontière permet tout à la fois de départager deux entités linguistiques (différenciation externe) et de résorber les hétérogénéités qui traversent chacune d’entre elles (homogénéisation interne). D’où cette remarque de la sociolinguiste Cécile Canut :

La notion de « langue » telle qu’elle est posée par les linguistes ne peut être traitée comme une donnée du réel : ainsi posée, elle est une construction idéologique issue en grande partie de l’Occident pour lequel la langue est un élément identitaire. Assimiler la langue à une substance, voire une « essence », empêche toute compréhension des pratiques fluctuantes des locuteurs, déterminées par un ensemble complexe de phénomènes à la fois discursifs et pratiques[31].

La même observation peut être faite avec les catégories « culture », « identité » ou « Nation », comme le souligne l’essai de Jon Solomon. L’imposition d’un nom, a fortiori au singulier et parfois même doté d’une majuscule, s’apparente à une traduction qui réduit les multiplicités hétérogènes sous l’apparence d’une entité d’autant plus circonscrite qu’elle est figée. Cette autre planche de Zviane questionne la manière dont la dénomination délimite une zone de compréhension (voir la figure 11).

Fig. 11

Lucia Quaquarelli, en s’intéressant à cette part des littératures italiennes que l’on dit « postcoloniale » ou « migrante », rappelle que l’idée même d’une « langue maternelle » constitue un trope mythique, voire un fétiche[32] résultant souvent d’une « expérience traumatique du refoulement et de l’abandon forcés ». Les écritures qui reconduisent ce trope sont, pour beaucoup, traversées d’une « forme d’agôn linguistique » à l’opposé de la poétique de la Relation élaborée et pratiquée par Édouard Glissant. Le rapport de force énonciatif traverse aussi l’article de Karina Chagnon, consacré à deux oeuvres réalisées par des troupes associant des acteurs de théâtre et de cinéma autochtones (innus et atikamekw). Karina Chagnon mobilise la notion d’« agencement collectif d’énonciation », proposée par Deleuze et Guattari pour caractériser ce qu’ils appellent une littérature ou une langue « mineure ». Rappelons qu’il ne s’agit pas d’isoler, d’un côté, des langues qui seraient mineures et de l’autre des langues qui seraient majeures : toute langue est traversée par les deux devenirs, comme deux lignes de fuites ou potentialités. Deleuze et Guattari insistent et précisent :

[...] plus une langue est ou acquiert les caractéristiques d’une langue majeure, plus elle est travaillée par des variations continues qui la transposent en « mineure ». Il est vain de critiquer l’impérialisme mondial d’une langue en dénonçant les corruptions qu’elle introduit dans d’autres langues (par exemple, la critique des puristes contre l’influence anglaise, la dénonciation poujadiste ou académique du « franglais »). Car une langue comme l’anglais, l’américain, n’est pas mondialement majeure sans être travaillée par toutes les minorités du monde, avec des procédés de variation très divers. […] Il n’y a donc pas deux sortes de langues, mais deux traitements possibles d’une même langue[33].

Il n’en demeure pas moins vrai que les langues ne bénéficient pas toutes du même statut, au sens le plus juridique du terme, c’est-à-dire de la reconnaissance même du fait de constituer une langue. Un exemple frappant est celui des langues des signes, qui apparaissent incidemment dans la contribution de Maude Lefebvre, frontalement dans le dossier d’artiste de Nurith Aviv, et qui font l’objet d’une réflexion approfondie dans l’article de Julie Chateauvert. En 1880, le « Congrès international sur l’amélioration du sort des sourds-muets » adopte des résolutions qui détermineront l’éviction des langues des signes de l’enseignement, au profit d’une méthode exclusivement orale. Dans les délégations, constituées essentiellement de Français et d’Italiens, on dénombre trois sourds pour deux cent cinquante-deux entendants, pas un(e) seul(e) interprète et un nombre impressionnant d’idées reçues en tous genres (médicales, religieuses, culturalistes, politiques) sur les langues signées[34]. J’insisterai en outre, encore une fois, sur le pluriel des langues des signes. Dans le dossier de presse de l’exposition Après Babel, traduire (14 décembre–20 mars 2017, MuCEM, Marseille, France) où était présenté le film de Nurith Aviv dont nous proposons des extraits ici, la philosophe et commissaire Barbara Cassin avoue : « Je croyais d’abord en toute naïveté qu’il n'y avait qu’une langue des signes, à peu près la même pour tous. Rien de plus faux. Il y a des langues des signes comme il y a des langues “naturelles” »[35]. En effet, la langue des signes québécoise (LSQ) n’est pas la même que la langue des signes française (LSF). De même, la langue des signes anglaise (BSL) n’est pas la langue des signes américaine (ASL) — ni la langue des signes russe, ou japonaise. Le film de Nurith Aviv met en scène Emmanuelle Laborit, comédienne dont la langue première est la LSF et directrice de l’International Visual Theatre à Paris, signant un même terme dans différentes langues des signes. Voici, par exemple, le mot « culture » en langues des signes française, indienne, américaine et japonaise. (Voir la figure 12)

Fig. 12

Le mot « culture » en quatre langues signées. Captures d’écran du film Signer en langues, Nurith Aviv en collaboration avec Emmanuelle Laborit, Production Mucem/24 images, 2016. Oeuvre présentée dans le cadre de l’exposition Après Babel, traduire, du 14 décembre au 20 mars 2017, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Marseille, France.

Les langues signées ne se contentent pas de différer les unes des autres : leur syntaxe ne correspond pas, comme le ferait un calque, à celles des langues parlées dont elles partagent le territoire géographique. Car si le film de Nurith Aviv se focalise sur le lexique, les langues des signes se caractérisent aussi par leur organisation syntaxique. En regardant de plus près le travail d’Emmanuelle Laborit, on s’aperçoit que les gestes des mains s’accompagnent d’expressions du visage et du torse : autant de mouvements qui sont codifiés et qui structurent (différemment) chaque langue des signes, dont l’iconicité n’est que l’un des aspects. Les rapports de force, en instituant et reconduisant certaines lignes de partage, oblitèrent des différences qui ne sont perceptibles que dans une attention portée au plus près à « la langue ».

Pour modifier l’équilibre des forces en présence, il ne suffit donc pas de choisir entre fidélité et trahison, sourciers et ciblistes, ou foreignizing et domesticating. Mais comment sortir de cette logique binaire ? Est-il possible de fonder une autre épistémologie à partir d’une pensée de la traduction ?

Une épistémologie

La perspective fondamentale de ce volume, à mes yeux, est épistémologique. Dans la lignée des citations d’Henri Meschonnic et d’Éric Méchoulan données plus haut, les articles réunis ici montrent combien l’attention portée à l’acte de traduire engage et transforme le rapport au savoir. Jon Solomon expose la nécessité d’une refonte épistémologique en rappelant la conjonction entre l’institutionnalisation de l’Université, la division du travail — et l’entreprise de traduction. Il démonte les rouages de la logique qui a cours dans l’identification et l’isolement d’une « culture », d’une « race », d’une « discipline », d’un « sujet », et qui est la même que celle gouvernant la représentation de la traduction comme une opération de communication permettant de passer d’une langue à une autre. Pour sortir du cercle vicieux qui consiste à postuler des différences (linguistiques, culturelles, identitaires, raciales, etc.) pour ensuite expliquer ces différences en raison des lignes de partage qui viennent en fait d’être établies comme des présupposés, il faudrait inverser la logique et emprunter d’autres chemins de réflexion dans toutes ces directions à la fois… L’entreprise est ardue, mais la traduction constitue précisément une porte d’entrée privilégiée — et plus spécifiquement, selon Jon Solomon, la problématique analogique qu’elle soulève et qu’il analyse en établissant un dialogue entre l’individuation chez Gilbert Simondon et la pensée de l’acte de traduire chez Naoki Sakai. Cette même optique de transformation d’un mode de penser se retrouve dans l’article que Julie Chateauvert consacre à la création en langues des signes[36]. Il s’agit de constituer les oeuvres signées en objets de recherche pour les tirer d’une « éclipse cognitive ». Elle propose de regarder ces oeuvres comme des objets artistiques intrinsèquement intermédiaux et explique que « la fabrication d’une critique pour les oeuvres en LS représente à la fois une fête et une responsabilité : la fête d’accueillir une forme d’art au sein de disciplines qui ignorent a priori tout d’elle, et la responsabilité d’esquiver la manière qui reproduit l’asymétrie du pouvoir ». Une formulation proche revient chez Barbara Bourchenin, qui s’interroge : « Les anagrammes, en tant que pratique heuristique du mot, n’ouvrent-elles pas une nouvelle épistémologie de l’art ? », et chez Lucia Quaquarelli, selon laquelle le « discours de la contemporanéité […] impose une révision des catégories et des méthodes d’analyse critique ». Si la traduction a contribué à forger la logique de la distinction disciplinaire, comme le rappelle Jon Solomon, on peut s’inspirer de l’acte de traduire pour élaborer une autre opération mentale, qui consiste à penser en dehors des compartimentations. L’enjeu n’est pas seulement de réconcilier ou de remembrer des disciplines existantes, convoquées pour être complémentaires autour d’un même objet — et qu’il faut ensuite traduire depuis leurs langages spécialisés respectifs, mais de se situer en amont de leur distinction pour se donner à voir d’autres objets d’étude et expérimenter d’autres approches, qui se tiendraient à la lisière et parleraient une langue commune à la recherche, à l’action et à la création. J’ai pour ma part proposé, à la suite notamment de Laurent Loty[37] et d’Yves Citton[38], et dans la lignée du travail de nombreux artistes notamment au Québec[39], de qualifier une telle recherche d’indisciplinaire[40]. À la lecture de ce volume, c’est sans doute ce qui m’apparaît avec le plus de force : traduire engage la mise en oeuvre d’un régime de connaissance qui se démarque de l’élaboration disciplinaire des savoirs, tout en maintenant l’exigence d’une pensée critique rigoureusement menée, contre les tentations de la facilité des idées reçues. Zviane, dans Ping-Pong, donne à voir de façon magistrale ce fonctionnement indisciplinaire (le « gif animé » offre sa couverture au numéro, voir les figures 13 et 14) :

Fig. 13

Fig. 14

Les deux premières raquettes représentent le rapport découvert par l’artiste entre graphisme et musique, rapport qui n’induit pas une illustration de l’une des disciplines par l’autre mais une augmentation, au sens où l’on peut parler de « réalité augmentée » : il s’agit bien de générer l’espace d’une nouvelle dimension, qui dépasse la somme des disciplines mises en relation. Si l’on regarde ces images en pensant à la traduction, on voit s’ouvrir un rapport source-cible et se tisser un ensemble autrement plus complexe de relations. Ce volume, qui réunit des contributions venues de domaines différents (cinéma, littérature, philosophie, arts visuels, théâtre, etc.), évite l’écueil qui aurait consisté à réaffirmer l’incommensurable spécificité de chacun de ces domaines et à reprendre la discussion opposant traduction inter-linguistique et inter-médiatique[41], ou traduction et adaptation : si la traduction concerne profondément chacun des matériaux envisagés ici, le verbe « traduire » a surtout été mis en jeu comme un mode de pensée relationnelle pour produire des articles qui excèdent les distinctions disciplinaires et les langages de spécialisation.

L’épistémologie relationnelle (ou indisciplinaire) repose sur un geste premier et fondamental : « défaire les identités fétiches[42] ».

Une anti-ontologie

Toutes les entrées envisagées jusqu’ici, depuis l’attention portée au grain des matériaux jusqu’à l’épistémologie relationnelle, en passant par l’articulation de la traduction à la temporalité, la (non-)communication et la prise en considération des rapports de force, convergent dans un même effort pour dé-naturaliser ou dés-essentialiser les identités. Rada Iveković, dont le texte mentionné plus haut traverse tous les articles, pose comme principe le lien entre traduction et désontologisation :

La traduction tisse l’imprescriptible du droit d’asile universel et le droit universel à la déterritorialisation, reterritorialisation, mais principalement à la déprise de l’ancrage fatal dans quelque identité que ce soit. Elle permet de construire le non-destin du vivant, elle permet de se déprendre de la théologie de l’Occident, ou de l’Un, ce qui historiquement revient au même tout en ne relevant d’aucune métaphysique[43].

Cette « déprise de l’ancrage fatal dans quelque identité que ce soit », permise par la traduction au sens où l’entend Rada Iveković, occasionne dans les oeuvres analysées d’étranges — et parfois inquiétants — effets de décalage, de non-coïncidence.

Maude Lefebvre montre bien le trouble produit par le doublage dans l’installation de Vera Frenkel : « [...] un important décalage est occasionné par le doublage en yiddish ou en polonais des quatorze récits, comme si la personne à l’écran du téléviseur était désincarnée ou jouait un rôle, qu’elle n’était pas le véritable témoin de sa propre histoire. Par exemple, l’histoire racontée par Julian, un Afro-Américain, nous parvient par l’intermédiaire d’une voix s’exprimant en polonais, alors que les sous-titres sont en français ». Loin de jeter un doute sur la véracité des témoignages, le dispositif interroge la construction monolithique des identités que l’on tient pour « naturelles » ou « authentiques » : il invite à trouver en nous le lieu où nous tenons nous aussi un rôle, celui de sujet de notre propre histoire. C’est ce que suggère Linda Alcoff dans ces termes :

[…] in speaking for myself, I am also representing myself in a certain way, as occupying a specific subject-position, having certain characteristics and not others, and so on. In speaking for myself, I (momentarily) create my self — just as much as when I speak for others I create their selves — in the sense that I create a public, discursive self, which will in most cases have an effect on the self experienced as interiority. [...] The point is that a kind of representation occurs in all cases of speaking for, whether I am speaking for myself or for others, that this representation is never a simple act of discovery, and that it will most likely have an impact on the individual so represented[44].

Cette représentation constitutive de tout acte de discours, qui fait que dire « je » instaure une mise en scène de soi en sujet, ne condamne pas à la tromperie ou à l’insincérité. Un tel jugement, en effet, reviendrait à tenir pour stable une « vérité » ou une « sincérité » qui existerait ailleurs et servirait d’antithèse. Son effet est bien plus radical : il s’agit de repenser la « vérité » comme une construction, et non comme une adéquation à un point d’origine incorruptible. De manière similaire, l’oeuvre d’Anri Sala déconstruit l’idée selon laquelle il y aurait une source originaire à laquelle on pourrait remonter : « Le discours retrouvé, c’est un discours faussé, manipulé par la dictature. C’est une construction ». Le caractère construit des identités est, précisément, ce que l’analyse de la traduction met en avant : au lieu de reconduire les dichotomies vrai/faux, original/copie, originaire/dérivé, il nous faut changer de logiciel ou de référentiel de pensée : aucun miroir, ici, ne renvoie au soi une image du même. Analysant les anagrammes de Jean Dupuy, Barbara Bourchenin remarque : « Très peu d'anagrammes sont partagées de manière physique : le trait horizontal présent quelquefois disparaît souvent au profit d'un espace blanc, qui mime cet effet de miroir déformant. C’est que dans la traduction anagrammatique, le pli ne se fait pas axe de symétrie ». C’est un pli similaire, « pas net », que l’on retrouve dans Secession/Insecession d’Erín Moure étudié par Geneviève Robichaud : loin de reproduire la symétrie attendue d’un ouvrage dit « bilingue », on trouve ici, face à la version traduite en anglais de Secesión de l’auteure galicienne Chus Pato (en page de droite), une oeuvre inédite de la traductrice : Insecession (en page de gauche). Tout se passe donc comme si le texte nouveau, généré par l’oeuvre traduite, recouvrait le texte de départ — la traduction restant, elle, visible en tant que telle (voir la figure 15).

Fig. 15

Erín Moure and Chus Pato, Secession/Insecession, [page d’exemple], Toronto, BookThug, 2014.

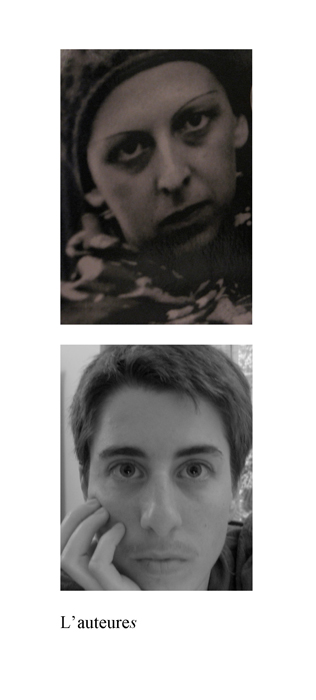

L’effet de miroir déformant, qui ne renvoie jamais au même sinon en tant qu’autre, se donne aussi à voir dans le montage de la page 33 de L’absence au lieu, signé Nathalie Stephens (Nathanaël) et analysé par Geneviève Robichaud. On y voit deux portraits, l’un de Claude Cahun et l’autre de Nathanaël, placés l’un au-dessus de l’autre avec en guise de légende : « L’auteures ». La ressemblance entre les deux portraits est soulignée à la page suivante : « En elle, je me ressemble. Non pas : je me reconnais. Mais je me ressemble. Il n’y a plus distinction, mais indistinction[45]. » Il faut mesurer la différence entre le fait de se reconnaître soi-même en regardant l’autre (« tu me ressembles, je me reconnais ») et l’affirmation d’une ressemblance à soi en (passant par) l’autre (« je me ressemble ») (voir la figure 16).

Fig. 16

Portraits de Claude Cahun et de Nathanaël (Nathalie Stephens). Nathanaël (Nathalie Stephens), L'Absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert), Québec, Nota Bene, coll. « Nouveaux essais Spirale », 2007, p. 33. Reproduit avec l’aimable autorisation de Nathanaël.

Le déphasage entre les images opère aussi dans la signature : le livre en français est attribué à « Nathalie Stephens (Nathanaël) », alors que la version anglaise du texte, parue chez Nightboat Books en 2009, indiquera « Nathanaël (Nathalie Stephens) », formant ainsi un chiasme. La fréquence des changements de noms, pseudonymies et autres cas d’hétéronymies[46] dans les oeuvres considérées ici suggère qu’il ne s’agit pas d’une simple coïncidence (justement) : Nathanaël (n’)est (pas) Nathalie Stephens, Erín Moure modifie et signe la citation de Barthes placée en exergue de Secession/Insecession d’un anagramme de son propre ( ?) nom : « Ruin E. Rome », tandis que Jean Dupuy se réinvente en Ypudu, anagrammiste et en Léon. Comme l’explique Barbara Bourchenin : « Jean Dupuy se traduit d’artiste en écrivain, mettant en scène Léon (devenu par le détour de la traduction “Léo”), qui lui-même invente un personnage bilingue qui de surcroît bégaie, dédoublant à l'infini sa propre parole. »

Dans la même logique qui fait du nom un masque derrière lequel nul(le) ne se tient, et qui tient lui-même lieu d’identité, le pronom devient la figure discursive d’un sujet qui est toujours autre. Dans l’article de Karina Chagnon, l’expression « je est un Autochtone » semble faire écho à la thèse de Jonathan Lamy Beaupré, Je est un Autochtone : l'ensauvagement dans les poèmes de Paul-Marie Lapointe, Patrick Straram et Denis Vanier (Université du Québec à Montréal, 2006). Et quand elle cite les propos de Natasha Kanapé Fontaine en entrevue : « Je n’ai jamais parlé pour moi, dit-elle. Dans mes deux derniers recueils, j’ai écrit au “je”, mais je dis “je” pour dire “les autres”, afin que nous soyons, que nous devenions, nous, les Autochtones, une collectivité plus forte », nous avons moins affaire à un cas particulier, caractéristique de la situation d’énonciation d’Autochtones dont les descendants seraient nécessairement des porte-parole[47], qu’à un rappel de toute énonciation au « je ». Le travail d’étrangement des identités n’est donc pas un monstrueux cas particulier, mais au contraire le révélateur de fonctionnements masqués par des siècles d’imposition ontologique. D’autres modèles philosophiques du sujet sont possibles, comme le montre la citation donnée plus haut de Linda Alcoff, ou encore la pensée de l’individuation chez Gilbert Simondon. D’après Jon Solomon, « the true secret of translation is that of its potentiality, not lack. Mutative and generative, as well as productive, it doesn’t operate like a grammar. It doesn’t have to adhere to the logic of species. Translation is a laboratory of individuation ».

La traduction invite, donc, à penser la constitution du sujet en dehors de la logique de la subjectivation. Ce n’est qu’en acceptant cette dés-essentialisation qu’il est possible de situer l’instance d’énonciation traductionnelle — car le schéma de la communication reste sourd et aveugle à la possibilité, pour tout sujet parlant, de parler en tant qu’autre.

La traductrice/le traducteur comme truchement

L’effet combiné du verbe « traduire » à l’infinitif et du travail sur les (pro)noms explique sans doute l’importance prise, d’article en article, par la figure du traducteur ou de la traductrice. Il ne s’agit pas tant, ici, d’insister pour que le texte traduit soit manifeste en tant que traduction en revendiquant une visibilité des traducteurs[48], mais d’interroger la place qu’occupe l’instance d’énonciation de la traduction. L’analyse de Camille Bui s’ouvre sur l’évocation d’un film de Mark Lewis, The Pitch, qui interroge l’invisibilisation des hommes et des femmes ordinaires, figurants de films ou danseurs mais sans être étoiles, voués à une présence intermittente, effacée. Lucia Quaquarelli, elle, porte attention à la manière dont les traducteurs peuvent se substituer aux écrivains, dans le cas de témoignages autobiographiques « qui ont marqué surtout les premières années de la production migrante, à savoir des textes qui présentent, côte à côte, un auteur “migrant” » et un auteur “sédentaire” » si bien que

l’« éditeur-traducteur » italien parle comme s’il était l’auteur étranger, comme s’il racontait sa propre histoire. L’auteur immigré n’est plus ainsi ni l’auteur ni le co-auteur, mais le personnage de l’histoire, le protagoniste du roman. Nous assistons alors à une forme spécifique et problématique d’appropriation, qui exclut non seulement la langue de l’immigré, comme n’étant pas « suffisamment italienne » ou « suffisamment littéraire », mais également sa voix, transformant l’immigré en personnage : l’immigré ne raconte pas, il est raconté; il ne prend pas la parole, on lui dérobe encore une fois sa voix.

Peut-on interpréter cette situation comme un cas de « vanishing mediator » révélé ? Une telle situation d’énonciation vient, quoi qu’il en soit, réveiller ce qu’on peut appeler le « paradoxe du traducteur » : ce dernier est et n’est pas, simultanément, l’énonciateur ou le locuteur du texte traduit. C’est ce qu’affirme Eberhard Pause en ces termes : « […] in uttering his translation, the translator is a speaker, but in this very same situation he is not the speaker. His utterance is not really his utterance. It will be understood as the utterance of someone else, it has no original status[49]. » Naoki Sakai constate lui aussi que l’instance d’énonciation d’une traduction ne peut être considérée comme une « personne » au sens où l’entend Benveniste parce qu’aucun pronom personnel ne peut la prendre en charge sans perturber le fonctionnement de la communication : « […] the translator cannot be designated either as “I” or “you” straightforwardly : she [sic] disrupts the attempt to appropriate the relation of the addresser and the addressee into the personal relation of first person vis-à-vis second person[50]. » C’est ce paradoxe qui invalide la représentation de l’acte de traduire comme discours rapporté, figurée par Brian Mossop au moyen du schéma suivant[51](voir la figure 17) :

Fig. 17

Reproduction du schéma de l’article de Brian Mossop, « The Translator as Rapporteur. A Concept for Training and Self-Improvement », Meta, vol. 28, no 3, 1983, p. 246.

La traduction, figurée par la grande bulle englobante, serait donc la transmission de l’ensemble de la situation d’énonciation de départ, figurée par la petite bulle enchâssée. Mais comment résoudre l’inconnue de ce X, censé rapporter à C ce que A a écrit à B ? Barbara Folkart, dans Le conflit des énonciations : traduction et discours rapporté, montre que le modèle du discours rapporté ne rend pas compte de la ré-énonciation traductionnelle[52]. Le travail dés-ontologisant permet peut-être d’offrir une résolution à ce paradoxe : dès lors que dire « je » consiste déjà à se mettre en scène en tant que « soi », ne peut-on pas supposer que traduire consiste à énoncer en tant qu’autre ? Là où le discours rapporté suppose l’addition de deux instances d’énonciation, l’énonciation traduisante joue de la diffraction du sujet parlant, qui est à l’oeuvre dans tout acte énonciatif mais masquée par les catégories et les dénominations, comme l’explique Erving Goffman :

When one uses the term « speaker », one often implies that the individual who animates is formulating his own text and staking out his own position through it: animator, author, and principal are one. What would be more natural ? So natural indeed that I cannot avoid continuing to use the term « speaker » in this sense, let alone the masculine pronoun as the unmarked singular form[53].

Pour se figurer la différence et aussi la collision entre animateur, auteur et principal selon Erwin Goffman, on peut penser à l’interprète, qui dit « je » pour désigner l’auteur du discours qu’il interprète et non sa propre personne. Une autre situation permettant de penser cette dissociation est le discours rapporté en langues des signes : pour citer des propos tenus par un ou une autre, la personne qui signe endosse son rôle. Ce transfert de personne met « en évidence la capacité du locuteur à entrer dans la peau des protagonistes de l’énoncé (personne, animal, objet). C’est ce qu’on appelle aussi souvent la prise de rôle, avec actant, procès, locatif. Le locuteur devient l’entité dont il parle. Tout le corps du locuteur est occupé par le rôle (pas de recul, contrairement au cas du transfert de situation) : il y a incorporation[54] ».

La figure du traducteur (ou de la traductrice) ne prend donc pas la forme d’une personne de l’interlocution en parfaite coïncidence avec elle-même. Elle ne constitue pourtant pas tant un cas monstrueux qu’un révélateur : elle dévoile la profonde polyphonie de tout sujet parlant, d’ordinaire masquée par un pronom de la première personne du singulier. En d’autres termes, si l’énonciation traductionnelle fait figure d’inconnue (ce « x » dans le schéma de Mossop), c’est parce qu’il s’agit d’un tiers.

La place du tiers

Prêtant attention à la place faite au somali (« la visibilité dont jouissent l’insertion, la variation ou la transgression somalienne ») dans les oeuvres italiennes d’Ubah Cristina Ali Farah, Lucia Quaquarelli constate :

[...] cette posture — linguistique, littéraire et politique à la fois — a des effets sur les rapports entre les langues non tant (non seulement) pour les renverser, mais pour les repenser et les reconfigurer. Autrement dit, on assiste à la configuration d’un espace, littéraire, dans lequel à la différence entre les langues — à leur essentialisation, à leur lutte pour le « pouvoir /maîtrise » — on substitue un espace au-delà de l’essentialisation, de la lutte et de la différence.

On retrouve chez Geneviève Robichaud aussi l’idée de « creating a space » en réponse à des oeuvres qui génèrent des espaces inédits. On se souvient de Samia Mehrez expliquant :

The postcolonial texts, frequently referred to as « hybrid » or « métissés » because of the culturo-linguistic layering which exists within them, have succeeded in forging a new language that defies the very notion of a « foreign » text that can be readily translatable into another language. With this literature we can no longer merely concern ourselves with conventional notions of linguistic equivalence, or ideas of loss and gain, which have long been a consideration in translation theory. For these texts written by postcolonial bilingual subjects create a language « in between » and therefore come to occupy a space « in between[55] ».

Il me semble, cependant, que cet espace n’est pas le même que le tiers-lieu métaphorique théorisé par Homi Bhabha lorsqu’il affirme :

[I use « translation »] not in a strict linguistic sense of translation as in a « book translated from French into English », but as a motif or trope as Benjamin suggests for the activity of displacement within the linguistic sign. […] For me the importance of hybridity is not to be able to trace two original moments from which the third emerges, rather hybridity to me is the “third space” which enables other positions to emerge. This third space displaces the histories that constitute it, and sets up new structures of authority, new political initiatives, which are inadequately understood through received wisdom[56].

Et si je qualifie cette différence — puisque la désontologisation suppose de qualifier les singularités et non de les poser en principes —, je dirais qu’elle est politique. Dans les articles rassemblés ici, le tiers n’est pas un espace métaphorique permettant une génération neutre et spontanée : il permet, au contraire, de « re-politiser l’enjeu[57] ». L’enjeu politique du tiers n’apparaît qu’à condition de ne pas en faire un espace neutre, situé entre les entités en présence, ni même simplement une zone d’indistinction interne mais aux bords bien délimités. Le tiers est une manière d’envisager le même qui le révèle indissociablement aussi, de part en part, autre. Il n’y a donc pas un troisième terme entre deux entités, mais une autre manière d’envisager chacune d’entre elles[58]. Pour le dire avec un exemple, il ne s’agit pas de faire l’éloge de la « rencontre des cultures » et de formes qui feraient émerger de nouvelles alliances entre elles, mais de dissiper de manière systématique l’illusion d’une « culture » (et donc d’une rencontre ou d’un choc des cultures) qui serait homogène et cohérente au point de constituer un facteur explicatif (« c’est dans ma culture », « c’est pas sa culture ») ou même un vecteur d’identification — parce qu’une telle identification enferme et que même un relativisme outrancier ne délivre pas de cet enfermement. Envisager une culture dans l’optique du tiers, ce n’est pas accepter de l’hybrider avec une autre, mais la voir comme un horizon pluriel, toujours repoussé et mouvant. La responsabilité n’en est que plus grande de choisir ce que nous en faisons, car il ne s’agit plus simplement de la défendre comme un bien dont nous serions dépositaire, mais comme un avenir qui dépend de nos faits et gestes. Il reste redoutablement difficile de penser en dehors de la logique du tiers exclu, tout en évitant l’écueil des incommensurables et autres intraduisibles essentialisés. Des pistes prometteuses sont offertes dans l’ouvrage de Liliane Louvel intitulé Le tiers pictural. Pour une critique intermédiale[59], mentionné dans les deux articles de Julie Chateauvert et de Barbara Bourchenin. Ces pistes sont à suivre…

Pour ne pas conclure, donc, mais proposer un dernier rebond, je dirai que cet ensemble d’analyses intermédiales de l’acte de traduire invite à déployer une épistémologie relationnelle, pour restituer à la traduction ses dimensions matérielles, temporelles, pragmatiques, conflictuelles et politiques, et sortir des binarismes comme des ontologismes. Traduire ressemble alors moins à un transport qu’à un rapport : son milieu de propagation est la relation, elle-même texturée : si traduire ne revient plus à opposer de manière dichotomique des options comme source/cible, fidélité/trahison, foreignizing/domesticating, c’est tout un éventail de qualificatifs qui devient nécessaire pour préciser le type de rapport qu’entretiennent les textes traduits et à traduire : une énonciation traduisante peut être condescendante, hospitalière, cavalière, respectueuse, exégétique, esthétisante, etc. Quant à la lecture qui ne fait que commencer, j’espère qu’elle vous sera aussi plaisante que m’aura été la tâche d’introduire ce numéro !

Parties annexes

Note biographique

Myriam Suchet est maître de conférence à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, où elle dirige le Centre d’études québécoises depuis sa création en 2012. Elle est titulaire d'un doctorat in Humanities mené entre les universités Lille 3 et Concordia (prix de la meilleure thèse en cotutelle France-Québec et Médaille d’or du Gouverneur général du Canada en 2011). Elle a publié trois ouvrages : Indiscipline ! Tentatives d’UniverCité à l’usage des littégraphistes, artistechniciens et autres philopraticiens (Montréal, Nota Bene, 2016), L’imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues (Paris, Classiques Garnier, 2014) et Outils pour une traduction postcoloniale (Paris, Archives contemporaines, 2009). D’autres articles sont disponibles en ligne, notamment dans les revues Cousins de personne, Quaderna et LHT, pour laquelle elle a coordonné avec Samia Kassab le dossier « La langue française n’existe pas ». Son travail consiste notamment à développer un imaginaire hétérolingue qui bouscule « la langue » et à penser-pratiquer la recherche comme une forme relationnelle d'action-création.

Notes

-

[1]

Pour une synthèse des métaphores pontières de la traduction, voir D. C. Strack, « When the Path of Life crosses the River of Time : Multivalent Bridge Metaphor in Literary Contexts », University of Kitakyushu Faculty of Humanities Journal, no 72, 2006, p. 1-18, ou Lieven D’Hulst, « Sur le rôle des métaphores en traductologie contemporaine », Target, vol. 4, no 1, 1992, p. 33-51.

-

[2]

« Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions et sur les moyens pratiques d'améliorer la condition des traducteurs », conférence générale de l’UNESCO, Nairobi, du 26 octobre au 30 novembre 1976, http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13089&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consultation le 29 janvier 2017).

-

[3]

Naoki Sakai, Translation and Subjectivity: On “Japan” and Cultural Nationalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, p. 54.

-

[4]

Irina Vilkou-Poustovaïa, « De l’autre côté du miroir », dans Sonia Branca-Rosoff, L’Institution des langues. Autour de Renée Balibar, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2001, p. 71.

-

[5]

Sur cette stratégie du tracer actif de frontière, voir Sandro Mezzadra et Brett Neilson, Border as Method or the Multiplication of Labor, Durham, Duke University Press, 2013.

-

[6]

Henri Meschonnic, Pour la poétique II. Épistémologie de l’écriture poétique et de la traduction, Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1973, p. 313-314.

-

[7]

Friedrich Schleiermacher, Ueber die Verschiedenen Methoden des Uebersezens/Des différentes méthodes du traduire, traduction de l’allemand par Antoine Berman et Christian Berner, Paris, Seuil, coll. « Points », 1999, p. 49.

-

[8]

Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999, p. 73 : « Il y a une politique du traduire. Et c’est la poétique. Comme il y a une éthique du traduire, et c’est la poétique. Ou plutôt c’est l’inverse qui est vraiment fort : c’est que l’éthique n’est vraiment l’éthique que quand elle fait la poétique. »

-

[9]

Éric Méchoulan, « Intermédialités : le temps des illusions perdues », Intermédialités, no 1, 2003, p. 11.

-

[10]

Vous trouverez les premiers brouillons des articles publiés dans le présent numéro d’Intermédialités, « Traduire », sur la plateforme Insight, développée par Résurgences : recherche et action en sciences sociales, à l’adresse http://insight.accatone.net/texte/.

-

[11]

En amont de l’écriture des articles et donc de cette expérience de tissage, nous avions, dans la foulée de l’appel à propositions, suggéré aux contributeurs et contributrices de prendre appui sur deux textes tutélaires qui formaient un noeud initial partagé : Jon Solomon, « Traduction, violence et intimité hétérolinguale »/« Translation, Violence, and the Heterolingual Intimacy », Transversal, no 11, Institut européen pour des politiques culturelles en devenir, automne 2007 http://eipcp.net/transversal/1107/solomon/fr (consultation le 25 janvier 2017), et Rada Iveković, « Que veut dire traduire ? Les enjeux sociaux et culturels de la traduction », Asylon(s), no 7, 2009-2010, http://www.reseau-terra.eu/article889.html (consultation le 25 janvier 2017).

-

[12]

Rosalind Krauss, A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition, Londres, Thames & Hudson, 2000.

-

[13]

Brigitte Gauthier, Le langage chorégraphique de Pina Bausch, Paris, L’Arche éditeur, 2008, p. 12.

-

[14]

Rainier Grutman, « Le bilinguisme littéraire comme relation intersystémique », Canadian Review of Comparative Literature/Revue canadienne de littérature comparée, vol. 17, nos 3-4, 1990, p. 199.

-

[15]

Zviane, « 2.2 Jaune n’est pas jaune », Ping-pong, http://www.zviane.com/prout/3421 (consultation le 16 février 2017). Grand merci à Zviane ! D’abord paru en ligne et sous licence libre, puis comme un fanzine autoédité, l’ouvrage a été aussi publié chez Pow-Pow dans une version augmentée et commentée. Zviane, Ping-pong, Montréal, Pow-Pow, 2015.

-

[16]

Rainier Grutman, Des langues qui résonnent. L’hétérolinguisme au xixe siècle québécois, Québec, Fides, 1997, p. 37. La même année, Naoki Sakai fait paraître Translation and Subjectivity, où il oppose le régime (ou mode) homolingue de traduction, qui oppose langues source et cible comme deux entités aussi discrètes qu’homogènes, et le mode hétérolingue, qui ne présuppose pas l’identité ni la transparence des langues. Naoki Sakai, Translation and Subjectivity: On “Japan” and Cultural Nationalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, p. 12-13.

-

[17]

Myriam Suchet, L’imaginaire hétérolingue, ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 19.

-

[18]

Jean-Jacques Lecercle, La violence du langage, traduction de l’anglais par Michèle Garlati, Paris, PUF, 1996, p. 189 et 237.

-

[19]

L’article de Maude Lefebvre s’articule, lui, de manière explicite autour de la question de la perte dans … du transitbar (1992) de Vera Frenkel et Intervista (Finding the Words) (1999) d’Anri Sala. Pourtant, la mise en évidence d’une « transformation de la fonction utilitaire du sous-titrage en un vecteur d’opérativité créatrice » suggère qu’il se produit autre chose qu’une perte — et aussi qu’un gain — : une transformation du regard et de l’écoute.

-

[20]

On peut lire, à ce sujet, Céline Masson, « Shmattès : la mémoire par le rebut, déchiré n'est pas perdu », Champ psychosomatique, vol. 4, no 32, 2003, p. 69-87, www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2003-4-page-69.htm (consultation le 25 janvier 2017). Voir aussi le non moins remarquable film de Claire Judrin et Fabrice Vacher avec DJ Socalled et Muriel Hi : Métamorphose d'une mélodie (2003), dont le titre dit bien que le reste n’est pas perdu.

-

[21]

Salman Rushdie, Imaginary Homelands, Londres, Granta Books, 1991, p. 16-17 : « The word translation comes, etymologically, from the Latin for « bearing across ». Having been born across the world, we are translated men. It is normally supposed that something always gets lost in translation; I cling, obstinately, to the notion that something can also be gained. »

-

[22]

Sakai, 2008, p. 54.

-

[23]

Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984, p. 104.

-

[24]

Jorge Semprun, L'écriture ou la vie, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1994, p. 24 : « On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d’y penser. Et de s’y mettre. D’avoir le temps, sans doute, et le courage, d’un récit illimité, probablement interminable, illuminé — clôturé aussi, bien entendu — par cette possibilité de se poursuivre à l’infini. Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement. Quitte à ne pas en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant, à la faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n’être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement. Mais peut-on tout entendre ? Le pourra-t-on ? »

-

[25]

Propos tenus à partir de 2’15, « Entrevue avec l'artiste Vera Frenkel », Magazine MBAC, Musée des beaux-arts du Canada, 22 juillet 2014, http://www.magazinembac.ca/artistes/entrevue-avec-l-artiste-vera-frenkel (consultation le 29 janvier 2017).

-

[26]

Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, 1979, p. 15.

-

[27]

Walter Benjamin, « L’abandon du traducteur. Prolégomènes à la traduction des Tableaux parisiens de Charles Baudelaire », traduction de l’allemand par Laurent Lamy et Alexis Nouss, TTR 10 (2), 1997, p. 13-14.

-

[28]

Qui s’inscrit dans la filiation de Gideon Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam, Benjamins, 1995.

-

[29]

Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Éditions de Minuit, 1980, p. 95.

-

[30]

Cité dans Douglas Robinson, Translation and Empire. Postcolonial Theories Explained, Manchester, St. Jerome, 1997, p. 64.

-

[31]

Cécile Canut (dir.), « Pour une nouvelle approche des pratiques langagières », Cahiers d'études africaines, nos 163-164 « Langues déliées », 2001, p. 391-398, http://etudesafricaines.revues.org/document101.html (consultation le 25 janvier 2017).

-

[32]

Rainier Grutman, à l’entrée « langue maternelle » du Vocabulaire des études francophones, rappelle que cette notion « a été constamment fétichisée » et relève aussi « du topos rhétorique », dans Michel Beniamino et Lise Gauvin (dir.), Vocabulaire des études francophones. Les concepts de base, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2005, p. 65. Voir aussi Daniel Heller-Roazen, Écholalies. Essai sur l’oubli des langues, traduction de l’anglais par Jean Landau, Paris, Seuil, 2007, p. 177.

-

[33]

Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Éditions de Minuit, 1980, p. 130.

-

[34]

Florence Encrevé, « Réflexions sur le congrès de Milan et ses conséquences sur la langue des signes française à la fin du XIXe siècle », Le Mouvement social, 2/2008 (n° 223), p. 83-98.

-

[35]

Barbara Cassin, Après Babel, traduire, Arles-Marseille, Actes Sud-Mucem, 2016, p. 217.

-

[36]

Pour un aperçu de quelques oeuvres en langues signées, vous pouvez visiter le blog Une école du regard, accompagnant le séminaire d’analyse d’oeuvres signées organisé dans le cadre de la Chaire de recherche internationale de Julie Chateauvert, Laboratoire d’excellence des arts et médiations humaines LABEX H2H de l’Université Paris 8 : https://ecoleduregard.wordpress.com/les-oeuvres-etudiees/ (consultation le 25 janvier 2017).

-

[37]

Laurent Loty, « Pour l’indisciplinarité », dans Julia Douthwaite et Mary Vidal (dir.), The Interdisciplinary Century, Oxford, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2005, p. 245-259.

-

[38]

Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ?, Paris, Éditions Amsterdam, 2007.

-

[39]

Voir notamment Doyon-Demers (www.doyondemers.org/), le Bureau de l’APA (www.bureaudelapa.com/), et bien d’autres.

-

[40]

Myriam Suchet, Indiscipline ! Tentatives d’UniverCité à l’usage des littégraphistes, artistechniciens et autres philopraticiens, Montréal, Nota Bene, coll. « Indiscipline », 2016.

-

[41]

Roman Jakobson, « Aspects linguistiques de la traduction » [1959], Essais de linguistique générale, traduit de l’anglais par Nicolas Ruwet, Paris, Éditions de Minuit, 1963, p. 79.

-

[42]

Régine Robin, « Défaire les identités fétiches », dans Jocelyn Létourneau (dir.), La question identitaire au Canada francophone. Récits, parcours, enjeux, hors-lieux, Québec, Presses de l’Université Laval, 1994, p. 215-240.

-

[43]

Rada Iveković, « Que veut dire traduire ? Les enjeux sociaux et culturels de la traduction », Asylon(s), n°7, 2009-2010, http://www.reseau-terra.eu/article889.html (consultation le 25 janvier 2017).

-

[44]

Linda Alcoff, « The Problem of Speaking for Others », Cultural Critique, nº 20, 1991-1992, p. 10.

-

[45]

Nathanaël (Nathalie Stephens), L'absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert), Québec, Nota Bene, coll. « Nouveaux essais Spirale », 2007, p. 35.

-

[46]

Charline Pluvinet, Fictions en quête d’auteur, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2012.

-

[47]

Michel Marcoccia, « Le paradoxe du porte-parole », dans Régine Delamotte-Legrand (dir.), Les médiations langagières, vol. 2, Rouen, Université de Rouen, 2004, p. 145-155.

-

[48]

Lawrence Venuti, The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, New York, Routledge, 1998.

-

[49]

Eberhard Pause, « Context and Translation », dans Rainer Bäuerle, Christoph Schwarze and Arnim von Stechow (dir.), Meaning, Use, and Interpretation of Language, Berlin, De Gruyter, 1983, p. 391.

-

[50]

Sakai, 1997, p. 12- 13.

-

[51]

Brian Mossop, « The Translator as Rapporteur. A Concept for Training and Self-Improvement », Meta, vol. 28, no 3, 1983, p. 246.

-

[52]

Barbara Folkart, Le conflit des énonciations. Traduction et discours rapporté, Québec, Éditions Balzac, coll. « Univers des discours »,1991.

-

[53]

Erving Goffman, Forms of Talk, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1981, p. 145.

-

[54]

Marie-Anne Sallandre, « Va-et-vient de l’iconicité en langue des signes française », Acquisition et interaction en langue étrangère, nº 15, 2001, http://aile.revues.org/1405 (consultation le 29 janvier 2017).

-

[55]

Samia Mehrez, « Translation and the Postcolonial Experience: The Francophone North African Text », dans Lawrence Venuti (dir.), Rethinking Translation, Discourse, Subjectivity, Ideology, New York, Routledge, 1992, p. 121.

-

[56]

Homi Bhabha, « The Third Space », dans Jonathan Rutherford (dir.), Identity: Community, Culture, Difference, Londres, Lawrence and Wishart, 1990, p. 210-211.

-

[57]