Résumés

Résumé

L’isiacologie est un exemple de discipline étudiant l’Histoire de l’Antiquité, dont la méthodologie a connu de grands changements dans les années 1960-1970 conjointement à son institutionnalisation. Ici, deux grandes influences seront décrites : la sociologie et ses grands noms, comme P. Bourdieu, qui réfléchissent au concept de « science des religions » ; la quantification qui s’interroge sur l’application de cette méthode pour étudier des réalités — hautement — passées et l’histoire culturelle. La démonstration quantitative se fera en deux temps, avec une partie théorique puis pratique, à partir du catalogue SNRIS et privilégiant une étude des monnaies romaines isiaques.

Abstract

Isiacology is an example of discipline studying Antiquity, whose methodology has experienced big changes in the years 60-70, in conjunction with its institutionalization. Here, two major influences will be described : the sociology with great names such as P. Bourdieu, who reflect the concept of « science of religions » ; quantification which questioned the application of this method to study the realities — highly — past and cultural history. Quantitative demonstration will be made in two steps, with a theoretical then practical part, from the SNRIS catalog and favoring a study of Roman isiac coins.

Corps de l’article

Qu’est-ce que la religion ? Depuis l’Antiquité, dès lors que les philosophes grecs ont pu débattre des mythes qui les entourent[1], cette interrogation a pu être abordée selon différentes approches (philosophiques, « ethnographiques »). Au xviiie siècle, les Lumières l’incluent dans leurs réflexions plus générales sur la nature de l’Homme, et multiplient les démarches — linguistique comparée, épistémologie —, car ces Lumières démontrent que la religion est une réalité protéiforme[2]... Leur pluridisciplinarité et leur universalisme créent cette science des religions. L’émergence de nouvelles disciplines — sociologie, anthropologie, psychologie — au début du xxe siècle puis après la Seconde Guerre mondiale complexifie et accélère ces perspectives de recherches religieuses. Les historiens de l’Antiquité, de leur côté, se sont spécialisés : égyptologues, hellénistes, romanistes, etc. C’est à l’issue de ce climat d’accélération de la spécialisation des sciences humaines que l’isiacologie cherche à s’institutionnaliser et puise sa méthodologie dans différentes disciplines.

Sociologie et isiacologie

Le champ religieux, selon Bourdieu, s’applique aux sociétés segmentées[3] où les transformations économiques, technologiques et sociales engendrent la rationalisation des rites, en plus de la constitution d’une institution religieuse autonome. Cette rationalisation entraîne une transformation du mythe en idéologie, du tabou en péché, du dieu punisseur en dieu juste et bon ayant de plus en plus de qualités sociales, et donc, se rapprochant des hommes sans adopter leur nature humaine. Ce modèle de société segmentée n’est pas seulement un exemple contemporain de ces sociologues bourdieusiens : il pourrait également s’appliquer à la société romaine de l’époque impériale où les institutions religieuses sont bien développées, où les rites organisent la vie communautaire et individuelle, où le culte impérial se développe pour appuyer l’idéologie du pouvoir impérial. Et ce serait notamment par ce processus de rationalisation que certains Romains ont pu être attirés par Isis et Sérapis, des dieux orientaux connus comme étant bénéfiques, guérisseurs et plus proches de leurs fidèles que certains dieux romains traditionnels. Néanmoins, Bourdieu spécifie le danger de la subjectivité religieuse, tout en précisant par la suite que ceux qui croient parviennent à des connaissances secondaires, auxquelles les non-croyants ne peuvent avoir accès[4]. Durkheim, quant à lui, affirme que la religion ne pouvait pas être étudiée uniquement de façon rationnelle, car elle n’est pas seulement système d’idées, mais aussi de forces — forces divines dominantes, et forces du fidèle qui le transcendent —, ces dernières seulement perceptibles par leur expérimentation[5]. Cerutti ajoute que les sociologues ont un autre avantage par rapport aux historiens[6] : leur proximité par rapport à la source, d’où un engagement facilité et plausible. Si ces grands noms de la sociologie encouragent une expérimentation de la religion, de l’objet étudié, peut-on appliquer ce conseil lorsqu’on étudie une religion présente à l’époque impériale romaine, et disparue aujourd’hui, comme les cultes isiaques ?

La réaction après-guerre des isiacologues

Nous voyons que cette conception de champ religieux peut s’appliquer avec équivoque aux époques passées ; la méthodologie sociologique peut donc influencer les historiens. Ainsi J. Scheid, spécialiste de la civilisation romaine, examine cet inconvénient de la distance temporelle entre l’examinateur et les faits, en d’autres mots entre l’historien et la Rome antique[7]. Il nous indique comment pallier cette difficulté grâce à la terminologie. Borgeaud et Prescendi[8] suggèrent que, puisque les historiens ne peuvent expérimenter les croyances pour les « connaître de l’intérieur » par leur distance temporelle, il faut se rapprocher des concepts passés en utilisant les mots des Anciens et effacer nos expériences anachroniques par la terminologie. Car définir les termes d’une étude religieuse antique permet de dépasser les contresens qui ont pu survenir depuis l’Antiquité, sur des notions comme la religion, la piété, un dieu, le sacré, etc. Quant à F. Dunand, elle est la première isiacologue (avant que l’isiacologie ait son nom) qui entre dans le débat et qui se penche sur ces interrogations sociologiques. Elle est surtout la première à rejeter l’autonomie du champ religieux, par conséquent celle de la science des religions, comme le préconisait le sociologue M. Meslin[9], tant pour elle la définition du sacré et celle de la religion doivent être reliées aux autres domaines sociaux. En mettant en lumière les problèmes de l’ouvrage de M. Meslin[10], elle préfère parler en conclusion d’histoire des religions, très proche de l’histoire des mentalités, plutôt que de science comme au temps des Lumières : histoire qui reste donc très liée à l’ethnologie, à la sociologie, à la psychologie sociale et à l’histoire quantitative.

C’est pourquoi, pour ces historiens de l’Antiquité en général, et les isiacologues en particulier, l’effacement des concepts contemporains est possible par l’archéologie qui révèle les pratiques passées et par les textes qui révèlent les discours : processus opéré dans un but d’objectivité, pour mieux percevoir les concepts religieux anciens, mais également dans un but subjectif, pour mieux expérimenter les conceptions « indigènes » de Bourdieu. La pluridisciplinarité semble la clé, désignée par les sociologues, pour le spécialiste se penchant sur l’Histoire des religions.

Il faut attendre l’après-guerre pour que la méthodologie sociologique du début du xxe siècle, avec l’Histoire des mentalités, vienne influencer en partie les isiacologues, et ouvrir leur point de vue jusque-là principalement historique. En 1959, J. Baechler[11] tente une étude sur les conditions du réel succès des cultes isiaques en Italie, tant d’un point de vue géographique, historique que politique et enfin social[12]. Ce succès serait selon lui plus politique que religieux, arguant que les cultes ne sont plus égyptiens, mais dénaturés, vidés de leur substance originelle. Si cette thèse est critiquée pour des erreurs d’interprétation, dues à une exploitation trop rapide de la documentation partielle à cette époque, nous y observons un changement de perspective des études, plus ouvertes aux autres sciences humaines et plus critiques envers les analyses littéraires. En 1972, M. Malaise est le premier à tenter une microanalyse s’appuyant sur son propre recensement des isiaca et aegyptiaca retrouvés en Italie[13]. Jusque-là, les études isiaques se concentraient principalement sur les aspects religieux de ces cultes, c’est-à-dire sur leur contenu doctrinal, mythologique, sur leurs formes institutionnelles et leur iconographie. Avec Malaise, s’introduisent les contextes historique, géographique et particulièrement le contexte social. L’auteur ne se focalise pas uniquement sur ces divinités, mais tente de mesurer le poids des fidèles dans cette propagation : comment, quand, où et pourquoi y ont-ils participé ? Il poursuit deux objectifs : comprendre quels sont les itinéraires et les agents italiens de propagation ; étudier les moyens de diffusion isiaque italienne d’un point de vue géographique et social, et mesurer ce succès relatif par rapport aux autres religions orientales. Le tout autant grâce à une relecture critique des textes anciens qu’une analyse des sources archéologiques, épigraphiques, iconographiques et numismatiques… Cette synthèse prouve le souci des recherches isiaques de cette époque, qui se basent de même sur les recensements épigraphiques, mais également sur les autres documents archéologiques : on pourrait citer Le culte d’Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée de F. Dunand[14], l’étude de J.-C. Grenier sur Anubis[15], etc.

Pluralité des influences sociologiques

Dans un autre article, lorsque Malaise commence son analyse du sacré dans les cultes isiaques[16], il démontre l’influence de Durkheim et de ses comparaisons scientifiques sur les isiacologues. Car pour l’objectivisation d’un sujet d’étude, les observations devaient être selon lui impersonnelles et éviter les déformations perceptives[17]. Ce processus n’étant jamais parfait, par doute, les comparaisons pouvaient apporter cette objectivité. Cette influence méthodologique comparatiste peut avoir été renforcée par Dumézil. Car l’un des points essentiels des études isiaques, dorénavant, est de ne pas isoler chacune des divinités, puisqu’elles appartiennent à un même cercle mythique restreint, ce que Dumézil préconisait[18]. Malaise rejoint Durkheim sur un autre point : le sacré se définit par la sacralité divine, les hiérophanies — les manifestations du sacré — et les moyens qui les conditionnent. Pour Durkheim, la source de la vie religieuse est la fondation de sa communauté de croyants, puis la création d’un bien commun : les rites et les croyances. Or, Malaise explique que dans les cultes isiaques, le sacré est l’intermédiaire entre l’homme et la transcendance[19]. Cette croyance religieuse s’exprime dans les réalités matérielles mises à la disposition des croyants, dans les supports requis pour les théophanies : les rites isiaques. L’initiation serait la réalité matérielle finale, signifiant le couronnement de la quête des candidats désireux de communier avec le sacré. Certaines caractéristiques des cultes isiaques relevées par Malaise dévient de l’influence durkheimienne. Car la communauté isiaque est importante pour chacun de ses fidèles qui s’y réconfortent. Mais le sacré isiaque est vécu par chacun, individuellement, ce qui heurte les Romains. Malaise se base sur une analyse du sacré-vécu, qui place les sentiments individuels avant le témoignage de la communauté[20]. Cette conception individualiste le rapprocherait d’Otto plutôt que de Durkheim et de sa conception holistique d’une dimension collective sacrée déterminée par une force sociale inconsciente, où les individus sont des vecteurs passifs. Selon Malaise, ce ne serait pas la communauté isiaque qui accèderait à un lien intime avec Isis ou Sérapis, mais bien chaque initié s’il respecte les rites isiaques, aidé par sa communauté : ce qui démontre sans aucun doute que chaque religion oscille entre groupe et individu.

Toutefois, les croyances et rituels isiaques sont bien, selon la définition durkheimienne de la religion, des instruments de communication permettant un accord entre le monde spirituel et la réalité sociale. Croire en Isis et Sérapis, c’est croire en une vie céleste après la vie terrestre, comme dans le mythe d’Osiris. Insistant sur les changements liturgiques majeurs depuis l’époque pharaonique jusqu’à l’époque impériale[21], F. Dunand a démontré qu’à l’époque pharaonique, c’est bien un mort qui est identifié à Osiris, alors qu’à l’époque impériale, en Italie comme en Grèce, c’est un vivant qui est volontaire à l’initiation, pour être « libéré de l’angoisse terrestre ». Ces changements concernent donc surtout l’initiation, ouverte non plus au mort, mais bien au vivant, par apparition de la notion de salut dans ces cultes, du moins selon leur image littéraire véhiculée par des oeuvres postérieures. L’égyptologue se rapprocherait selon nous du point de vue sociologique de Marx, d’une religion synonyme de matérialisme. Pour Dunand, la religion est une structure créée selon des besoins. Et les changements liturgiques, puis rituels, de la religion égyptienne jusqu’aux cultes isiaques, démontrent des besoins à la fois sociaux et cultuels de ces fidèles. Nous voyons ici les influences sociologiques sur les isiacologues : elles existent et sont multiples, différentes selon les spécialistes. Nous ne pouvons affirmer qu’il existe une unique méthodologie isiaque influencée par les sociologues des religions après l’après-guerre, mais plutôt une éclosion de méthodes autant que d’études qui se tournent de plus en plus vers la pluridisciplinarité depuis déjà la fin du xviiie siècle.

Ce changement est sans doute lié au souci majeur des spécialistes à partir des années 1950 : fournir un corpus documentaire fiable[22]. Ce souci révèle la difficulté des chercheurs qui se spécialisent peu à peu dans les recherches isiaques. En effet, ils se présentent en marge de plusieurs domaines plus « classiques » : l’égyptologie traditionnelle et l’histoire de l’Antiquité gréco-romaine, l’histoire des religions, l’archéologie, etc. Pour que l’isiacologie devienne une approche historique liée aux autres sciences humaines et sociales, ils doivent combiner la méthodologie de chacun de ces domaines parallèles pour une méthodologie pluridisciplinaire convergente. L. Vidman[23] produit par exemple un recensement épigraphique ; M. Malaise produit son Inventaire, qui sert de support à sa synthèse analytique italienne publiée la même année. La pluridisciplinarité se met bien en place, avec la prise en compte des points de vue historique, géographique et social, non plus seulement du contenu doctrinal, mythologique, etc. Parallèlement à ce recensement, le domaine de recherche isiaque s’institutionnalise. Leclant devient en 1964 le directeur des études sur l’« Égypte hors d’Égypte », programme nouvellement créé dans la ve section (Sciences religieuses) de l’EPHE (École pratique des hautes études). La fondation de la collection des Études préliminaires aux religions orientales, dite EPRO, par M. J. Vermaseren en 1961 sera le point de départ de l’explosion des études isiaques — et des analyses sur les autres religions gréco-orientales — car elle permet aux monographies qui se multiplient dans les années 1970-1980, de se confronter. Cette initiative aura un véritable impact, puisqu’elle concernera 110 volumes, jusqu’à la disparition de M. J. Vermaseren en 1985. L’impact ne s’arrête pas là puisque c’est sous un nouveau titre, Religions in the Graeco-Roman World, que la collection se poursuit, et au milieu de l’année 2011 est paru le 170e volume de la série, intitulé Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome.

La remise en contexte par la multiplication des types de sources est l’objectif des études isiaques à partir des années 1960. Malaise s’impose comme un chef de file, confirmant la tendance à parler de cultes gréco-orientaux et de cultes isiaques — malgré le titre de son ouvrage phare. C’est également lui qui engage l’utilisation d’une nouvelle méthodologie : la quantification, qui ne sera véritablement reconnue qu’à la toute fin du xxe siècle, grâce au nouveau « leader » du domaine.

L’apport de l’histoire quantitative et sérielle

L’histoire quantitative, ou histoire sérielle, a connu des heures de gloire en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, utilisée par des grands noms comme F. Furet, P. Chaunu[24] ou encore E. Le Roy Ladurie qui écrivait qu’« il n’est d’histoire scientifique que du quantifiable[25] ». P. Chaunu fut le fondateur en 1966 du CRHQ (Centre de recherches d’histoire quantitative), dont l’un des axes de recherche — « Villes, formes et pratiques des pouvoirs urbains. De l’Antiquité à nos jours » — démontre bien que cette méthode peut être utilisée autant par des spécialistes de l’histoire démographique occidentale — dont il était — que par des antiquisants.

Les premiers exemples d’utilisation isiacologique

À cette même époque, la méthodologie quantitative réunit ces deux domaines que sont l’Histoire et la sociologie. Car elle est utilisée particulièrement pour l’histoire économique et démographique[26]. Mais elle permet aussi une interprétation systématique et globale du monde et elle se veut objective envers les conditions de vie des grandes masses de populations étudiées par les historiens. Elle permet de disqualifier l’histoire événementielle grâce à l’utilisation des sciences exactes et de réunir hypothétiquement discours historique et réalité passée. Cette histoire quantitative semble prometteuse autant pour l’histoire économique que sociale, voire pour l’histoire culturelle[27] et, de là, celle des religions. Certains articles, comme « La rencontre, insolite, mais édifiante, du quantitatif et du culturel » par D. Milo[28], prouvent l’existence d’un lien entre chiffres et histoire culturelle, même s’il reste problématique.

Dans son ouvrage de 1972, M. Malaise brave la difficulté de la discontinuité temporelle des données qui, selon F. Furet, empêche les antiquisants de pratiquer cette méthode[29]. Grâce à une méthode-statistique développée qui couvre toutes les couches sociales italiennes, il dresse des tableaux de répartition géographique et sociale des inscriptions, décrivant la fréquence du nom de chaque divinité isiaque dans les noms des fidèles, pour démontrer l’accueil de telle ou telle divinité suivant les temps et les lieux… Sa grande documentation chiffrée permet de rectifier certaines idées erronées en circulation depuis la fin du xixe siècle.

Depuis les années 1990, L. Bricault a repris cette méthodologie, même si « l’histoire quantitative aujourd’hui n’est plus à la mode »[30]. Avec son intérêt particulier pour l’aspect visuel des études, il publie un article analysant l’évolution des dédicaces isiaques dans le monde méditerranéen, fort de nombreux diagrammes[31]. Ce genre d’études chiffrées ne peut être notable que par comparaison des chiffres entre les divinités, entre les régions, entre les groupes sociaux, etc. Les études statistiques de ce type peuvent mener à des réflexions d’ordre chronologique : à l’époque impériale, c’est ainsi l’Occident qui fournit le plus d’inscriptions. Elles peuvent mener à des réflexions sociales : pourquoi, à cette époque, en Occident, trouvons-nous surtout des inscriptions en grec ? Ensuite, elles nous mènent à des réflexions religieuses, sur l’importance de Sérapis par rapport à Isis selon les époques et les régions, sur l’absence de certaines divinités… Enfin, nous arrivons aux pistes géographiques, grâce à des graphiques mettant l’emphase sur l’importance de Délos, etc. Bricault utilise surtout l’histoire quantitative pour analyser de façon diachronique un phénomène isiaque palpable grâce à un type de source. Cette étude du temps par les chiffres caractérise l’histoire sérielle, qui peut toucher tous les domaines historiques (histoire économique, sociale, démographique, des religions, etc.). Là, encore, ce sont les inscriptions qui sont étudiées par des graphiques et des statistiques. Les monnaies, si elles sont plus facilement datables par leur légende, n’ont pas encore eu droit à ce genre d’analyse. Elles sont souvent citées par ces historiens, mais rares sont les articles qui s’y consacrent[32]. Pourtant, elles sont un outil essentiel, reflétant théoriquement des choix impériaux à travers leur iconographie, lorsqu’elles sont émises par un atelier officiel.

Difficultés de cette méthodologie

Malaise reconnait que des statistiques qui se basent sur des objets retrouvés par les moyens de l’archéologie, comme les inscriptions, ont une valeur biaisée, car ces objets sont découverts en fonction des lois du hasard et des régions les plus étudiées et ils sont difficilement datables[33]. Son exposé reste ainsi nuancé face aux difficultés des sources et de sa méthode-statistique — laquelle offre des données relatives, non absolues, qui ont une valeur indicative seulement si elles sont interprétées par utilisation de la comparaison. L’histoire sérielle, d’autre part, ne prétend pas à l’exhaustivité, ni à une interprétation globale. Ces chiffres n’ont qu’une valeur indicative, qui permet la description et non la conclusion[34] : le découpage de l’histoire en séries et en chiffres permet au spécialiste d’avoir un matériau découpé en systèmes. Il est alors libre d’en trouver les articulations internes grâce à une analyse qualitative. C’est là l’un des courants historiographiques utilisateurs de la quantification : cette dernière n’est possible et utile que grâce à son pendant, la qualification[35]. Ces articulations internes sont possiblement vérifiables par multiplication et comparaison des types de sources (comparaison externe, entre le corpus épigraphique et le numismatique par exemple) et des informations tirées d’un seul type (comparaison interne, entre les différents exemplaires du seul corpus numismatique). « Le maniement des sources sérielles oblige donc l’historien à réfléchir soigneusement à l’incidence que peuvent avoir les conditions d’organisation de ces sources sur leur utilisation quantitative »[36].

La méthode quantitative peut introduire l’analyse d’une microhistoire, et non uniquement stéréotyper les documents à notre disposition par les chiffres et tableaux, ce qui est l’une des critiques fréquemment invoquées[37]. Il suffit de ne pas s’engager dans une étude uniquement quantifiable, alors trop générale ou limitée dans ses problématiques[38]. Il s’agit au contraire d’effectuer des analyses quantitatives par petites touches — avant de se pencher sur le plus infiniment petit et détaillé — lorsqu’on veut se replacer dans un contexte plus générique (une époque et/ou une dimension géopolitique, comme l’Empire romain des iiie et ive siècles par exemple), qui permet les comparaisons ultérieures. Cette méthode est donc utile, voire nécessaire, face à l’accumulation d’objets exploitables pour un même type de sources. Prenons un exemple. Face à un catalogage totalisant plus de 250 monnaies impériales des iiie et ive siècles (en ne prenant en compte que les quelques villes d’importance que sont Rome, Alexandrie, Antioche, Nicée et Nicomédie), la quantification et les graphiques qui en résultent permettent d’avoir une première approche tant géographique que chronologique — voire méthodologique, sociale et iconographique — puisqu’il sera impossible ici de décrire chacune de ses émissions. La quantification, intimement liée au comparatisme[39], est donc une méthode qui peut aboutir sur d’autres décisions méthodologiques, ce que nous allons nous efforcer de démontrer par une étude pratique basée sur le recensement de la Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae (SNRIS).

La numismatique isiaque romaine en chiffres et en images

L’isiacologie « officielle » est une discipline récente née en 1999 lors du premier colloque international des études isiaques. Ces colloques ont permis un renouvellement des questionnements généraux et des méthodologies, axés sur le comparatisme des études régionalisées ou thématiques. Certaines sources longtemps inexploitées, comme les lampes, les terres cuites et les gemmes, ont été remises sur le devant de la scène, avec la publication de catalogues inédits ou révisés[40]. Pour les monnaies, nous devons beaucoup à l’implication de L. Bricault qui dirigea la publication du répertoire numismatique dit SNRIS[41] en 2008. Car malgré le fait que les monnaies sont plus facilement datables par leur légende et qu’elles peuvent refléter des choix impériaux, nous avons déjà évoqué la rareté des études qui leur sont consacrées. Surtout, les liens entre cultes isiaques et empereurs étaient encore peu étudiés jusque-là, les spécialistes se consacrant à des études sociales, iconographiques et liturgiques. Imaginons simplement l’étude des inclinations isiaques des impératrices. D’où l’importance de la SNRIS qui, par le seul fait d’exister, ouvre de nouvelles pistes de recherche, notamment sur cette histoire « officielle » des religions.

L’évolution quantitative des monnaies isiaques romaines[42]

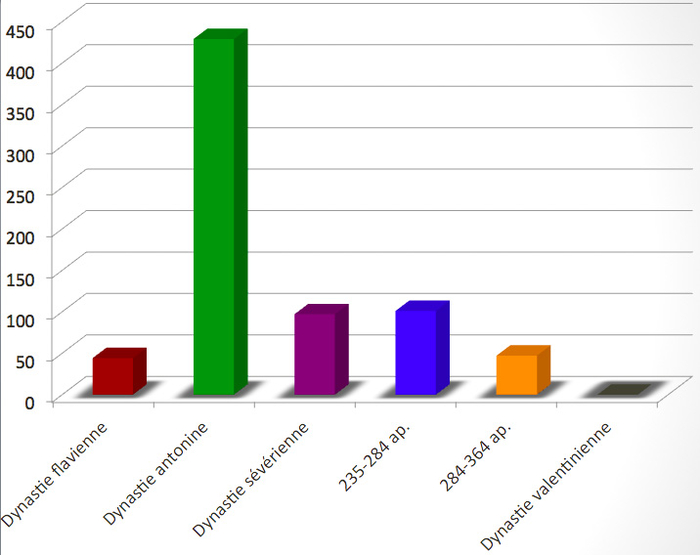

Émissions isiaques romaines par dynasties

Ce graphique démontre que durant le premier siècle de notre ère (dynastie julio-claudienne), il n’existe pas de monnaies romaines qu’on peut qualifier d’isiaques. Elles sont appelées égyptisantes, car elles représentent soit l’assujettissement de l’Égypte par Rome (avec, par exemple l’empereur Auguste posant le pied sur un crocodile), soit une esthétique à la mode, et non une iconographie véritablement cultuelle. Il faut attendre la dynastie flavienne (69-96 ap. J.-C.) pour parler de monnaies romaines isiaques, avec la représentation pour la première fois de temples. Les divinités elles-mêmes apparaissent durant la dynastie antonine. Et à partir de cette innovation iconographique, les dieux isiaques semblent s’installer fréquemment dans le paysage monétaire romain. Néanmoins, pour ces trois premières dynasties, lorsqu’on reprend les chiffres en fonction des règnes individuels, la situation visuelle évolue.

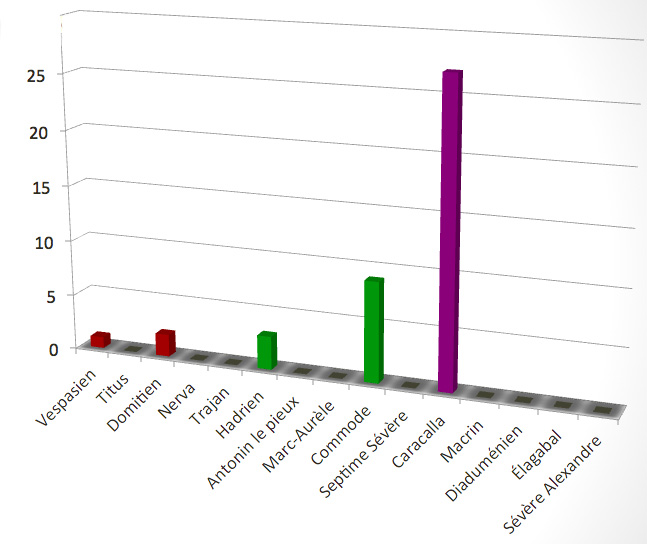

Émissions romaines par règnes (Ier-IIIe siècles)

On remarque que les fréquences dynastiques ne sont pas véritablement représentatives de la réalité : pour chacune d’entre elles, ce sont seulement quelques empereurs qui semblent réellement s’intéresser à ces divinités, au moins par ce que permettent d’en dire les monnaies. Par exemple, pour la dynastie antonine, seul Hadrien (117-138) fait représenter Isis et Sérapis, puis il faut attendre l’empereur Commode (180-192) qui se fait lui-même représenter à leurs côtés. Pour la dynastie sévérienne (en violet), seul Caracalla (211-217) s’investit. D’ailleurs, le monnayage isiaque semble intensif sous son règne, puisqu’il commande au moins 2 types de Sérapis (trônant et debout avec le sceptre) chaque année de son règne. Ces deux diagrammes démontrent l’évolution chronologique générale de ce monnayage romain isiaque. Si on revient au premier diagramme, on remarque une rupture de l’évolution croissante de 235 à 284 apr. J.-C., avec seulement 4 monnaies. M. Malaise résumait ainsi l’opinion générale sur la tendance post-sévérienne : « […] pendant un demi-siècle, jusqu’à Dioclétien, les dieux alexandrins n’ont plus guère séduit les empereurs […] »[43]. Avec ce diagramme, la situation semble se confirmer pour Rome. Penchons-nous sur cet autre graphique, qui représente la fréquence des émissions à Alexandrie.

Émissions isiaques alexandrines par dynasties

Il affiche des proportions bien différentes : celle de la dynastie antonine est la plus élevée, certainement liée au célèbre voyage d’Hadrien en Égypte. Et la proportion de 235 à 284 ap. J.-C. ne représente pas une interruption d’émissions. Au contraire, cette proportion est même supérieure à celle des Sévères, alors que plusieurs d’entre eux ont visité l’Égypte. Pareil graphique démontre l’utilité d’une méthodologie affinée pour une telle étude, ainsi que des informations géographiques différentes qu’il conviendrait alors d’analyser plus en profondeur lors de toute étude qualitative.

Comparaison entre les monnaies et les inscriptions isiaques à Rome

La quantification peut également amener à des réflexions sur la société. Au premier plan sont représentées les proportions des monnaies isiaques émises par les empereurs à Rome ; au deuxième plan les inscriptions romaines isiaques, majoritairement issues des milieux du peuple. On voit que les inscriptions sont plus nombreuses, excepté au Bas-Empire : les cultes isiaques jouissent surtout des faveurs populaires durant les premiers siècles de notre ère, et dès la dynastie julio-claudienne. Et « l’apogée épigraphique » est atteint durant la dynastie antonine, alors que celui des monnaies l’est sous les Sévères. Ainsi les faveurs populaires envers les divinités isiaques, durant le iie siècle, ont pu influencer les Sévères, au début du iiie siècle, à se tourner un peu plus vers ces divinités[44]…

Émissions isiaques des impératrices à Rome et Alexandrie

Nous n’avons que 11 émissions isiaques romaines présentant le portrait d’une impératrice[45], contre 104 avec le portrait d’un empereur. Les premières impératrices à se lier aux divinités isiaques sont Sabine, femme d’Hadrien, Faustine l’Ancienne, épouse d’Antonin le Pieux, puis Faustine la Jeune, sa fille, épouse de l’empereur Marc Aurèle et mère de Commode, avec 6 émissions pour cette dernière. Trois dernières émissions représentent sur le droit Julia Domna, la mère de Caracalla. Face à cette situation, on peut se demander si les inclinations religieuses de ces impératrices ont pu influencer celles de leur entourage, particulièrement celles de leur fils, Commode et Caracalla, qui sont les empereurs des iie et iiie siècles ayant émis le plus de monnaies isiaques. À Alexandrie, les monnaies isiaques des impératrices sont bien plus nombreuses. Ces monnaies représentent la majorité des impératrices jusqu’au règne de Dioclétien, même en petit nombre ; Faustine la Jeune et Julia Domna se démarquent encore. Or, Crispine (femme de Commode) et Plautille (femme de Caracalla) n’ont émis que peu de monnaies alexandrines : l’influence isiaque semble donc plutôt maternelle que maritale…

Les informations iconographiques confirment-elles une hypothèse quantitative ?

Sur les 11 émissions romaines isiaques présentant le portrait d’une impératrice, Isis est toujours représentée sur le revers, souvent en personnage principal. Nous l’avons mentionné, ces monnaies apparaissent avec la dynastie antonine. Or, cette dynastie a à coeur de faire évoluer le culte impérial, après le règne « de terreur » de Domitien. Les impératrices sont pour la première fois divinisées après leur mort, et sont de plus en plus liées ou assimilées à de multiples divinités féminines, dont Isis, autant dans leur vie mortelle qu’au-delà. Par exemple, sur la monnaie émise par Hadrien, il se fait représenter sur le droit face au couple Isis et Sérapis, qui les accueille lui et sa femme Sabine comme d’égal à égal[46].

L’aureus d’Hadrien et Sabine face au couple divin

La monnaie qui concerne Faustine l’Ancienne[47], émise par le Sénat — d’où la légende S(enatus) C(onsule) — et datant d’après sa mort, la présente en tant que diva favstina. Nous y trouvons sur le revers une représentation d’Isis-Sothis tenant sceptre et sistre, chevauchant le chien Sirius. C’est une image à connotation cosmologique qu’on retrouve sur un médaillon à l’effigie de sa fille[48]. Ce type était déjà présent dans le monnayage sénatorial avec le portrait d’Hadrien, puis il réapparait sous celui d’Antonin le Pieux à Alexandrie ; il ne semble donc pas exprimer un aspect féminin spécifiquement lié aux impératrices. Cet aspect cosmologique semble plutôt être un moyen de démontrer la félicité apportée par ce règne et cette dynastie, alors que l’étoile Sothis, qu’Isis incarne ici, était annonciatrice en Égypte de la crue du Nil, donc de la prospérité, et parce que ce motif est émis chez Antonin et sa femme en 158-159, soit pour les Vicennalia de l’empereur (les 20 ans de son règne). Là encore, il s’agit d’un instrument pour le culte impérial.

Isis-Sothis sur la monnaie de Faustine l’Ancienne

Les autres types d’Isis liés aux impératrices sont variés, comme leur signification : Isis Pharia se présente debout, tenant un voile au-dessus de sa tête, avec, derrière elle, un phare et, devant, un bateau à voile déployée. On la trouve par deux fois sur les émissions de Faustine la Jeune[49]. Elle impose la première dame comme protectrice de la flotte d’Alexandrie, qui amenait le blé d’Égypte jusqu’à la capitale impériale. À Rome, ce type est exclusif aux impératrices, puisque par la suite, lorsque l’approvisionnement de blé égyptien deviendra crucial et menacé, ce sera Sérapis qui apparaîtra sur un navire, dans le monnayage de Commode par exemple.

Isis Pharia sur un as de Faustine

Par deux fois encore, on trouve chez Faustine minor Isis lotophore (coiffée d’un lotus) debout, avec, à ses pieds, un paon et un lion[50]. Sur les monnaies romaines, le paon était considéré comme l’attribut de la consécration d’une impératrice après sa mort, mais l’absence ici du titre diva signifierait que ces émissions sont immédiatement posthumes, émises avant sa consécration officielle[51]. Quant au lion, il rapproche Isis d’une autre déesse d’origine orientale, Cybèle, officiellement admise à Rome depuis -204 et l’une des protectrices officielles de l’impératrice. Ce rapprochement serait confirmé par la dernière monnaie isiaque de Faustine, représentant Cybèle assise sur un lion (comme Isis sur Sirius), tenant le sceptre et le sistre qui sont des attributs typiques de la déesse égyptienne[52]. En outre, ce type est typiquement féminin : Isis lotophore n’est jamais associée aux empereurs et Cybèle est Magna Mater, la « Grande Mère » des dieux. Faustine est donc associée à un rapprochement divin à connotation maternelle.

Isis et Harpocrate sur un denier de Julia Domna

Le type isiaque le plus maternel fut surtout associé à Julia Domna, première impératrice de la nouvelle dynastie sévérienne : ses émissions isiaques romaines de 201 représentent Isis sur un navire, coiffée du calathos (symbole féminin d’abondance, matrimonial et religieux), le pied sur une proue et devant un gouvernail. Surtout, elle joue avec son fils Harpocrate (Horus enfant à Rome) assis sur son genou[53]. Ce type monétaire est une synthèse de deux autres images isiaques : tout d’abord, avec la présence du gouvernail et de la proue, il reprend l’attribut principal d’Isis pharia en haut à droite et rappelle les liens avec l’Égypte qui apporte la prospérité par son blé. Ensuite, il fait écho à Isis lactans (allaitant Harpocrate) très populaire dans les prières gravées des mères et dans la statuaire romaine : Julia Domna semble vouloir incarner cet aspect isiaque populaire, alors que son époux Septime Sévère n’émet aucun type isiaque.

La légende saecvli felicitas qui accompagne le type renforce l’idée d’une nouvelle ère de prospérité, grâce à cette nouvelle « mère dynastique » qui revient tout juste d’Égypte et dont le fils devra perpétuer la réussite.

Ainsi, à Rome, Isis se décline selon différentes facettes pour les impératrices : d’abord figure de pouvoir divin, équivalent à celui de Sérapis et donc de l’empereur, Sérapis qui d’ailleurs prendra le pas sur les monnaies romaines de l’empereur (dès le règne de Commode). En effet, dès le iie siècle, si Isis apparaît sporadiquement sur ses monnaies, elle sera souvent accompagnée d’une figure masculine comme Sérapis ou Neptune[54], et placée au second plan. Isis est donc avant tout une déesse incarnant la féminité, ce qui ressort avec des types spécifiquement choisis par les impératrices, comme Isis s’occupant d’Harpocrate. Ces informations sont propres à la situation romaine, capitale de l’Empire où est né le culte impérial et dynastique. Il serait intéressant de les comparer avec les monnaies alexandrines des impératrices, ou d’autres grandes villes — en confrontation avec celles de leur mari/enfant — pour voir si les choix sont différents et évoluent au ive siècle, avec l’utilité de graphes iconographiques :

Répartition iconographique des monnaies alexandrines des impératrices

Les comparaisons ne s’arrêtent pas là : nous pourrions comparer les choix isiaques avec d’autres déesses présentes monétairement, comme Cybèle. Les monnaies offrent bien des pistes, tout comme la quantification lorsqu’elle est couplée avec le comparatisme chiffré et qualitatif. Avec l’apport de la sociologie, le comparatisme représente alors la troisième grande influence méthodologique sur les études isiaques, en plein boom depuis les 15 dernières années. Souhaitons que la thématique impériale romaine en bénéficie…

Parties annexes

Notes

-

[1]

Giovanni Filoramo, Qu’est-ce que la religion ? : thèmes, méthodes, problèmes, Paris, Du Cerf, 2007, p. 35-42.

-

[2]

Ibid., p. 7-8.

-

[3]

Erwan Dianteill, « Pierre Bourdieu et la religion. Synthèse critique d’une synthèse critique », Archives de sciences sociales des religions, 118 (2002), p. 7-10.

-

[4]

Pierre Bourdieu, « Sociologues de la croyance et croyance de sociologues », Archives des sciences sociales des religions, 63, 1 (1987), p. 157-159.

-

[5]

Émile Durkheim, « Le sentiment religieux à l’heure actuelle », Archives des sciences sociales des religions, 27, 1 (1969), p. 73-74.

-

[6]

Simona Cerutti, « Pragmatique et histoire. Ce dont les sociologues sont capables (note critique) », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 46, 6 (1991), p. 1440-1444.

-

[7]

John Scheid, La religion des Romains, Paris, Armand Colin, 1998, p. 5-6.

-

[8]

Philippe Borgeaud, Francesca Prescendi, Religions antiques : une introduction comparée : Égypte, Grèce, Proche-Orient, Rome, Genève, Labor et fides, 2008, p. 7-10.

-

[9]

Michel Meslin, Pour une science des religions, Paris, Seuil, 1973.

-

[10]

Comme la focalisation de l’auteur sur le « triomphe » antique du christianisme, lorsqu’il situe de manière fâcheuse la « mutation de la religiosité antique » au iiie siècle de notre ère, point contestable puisque perceptible dès l’époque hellénistique.

-

[11]

Jean Baechler, Recherches sur la diffusion des cultes isiaques en Italie du iie s. av. au iie s. apr. J.-C., thèse dactylographié de doctorat (sociologie), Université de Strasbourg, 1959.

-

[12]

Démarche typique appliquée à l’Histoire en France, comme la géographie vidalienne de P. Vidal de la Blache, qui aura un gros impact sur les futures études urbaines et industrielles ainsi que sur le domaine des sciences sociales.

-

[13]

Michel Malaise, Inventaire préliminaire des documents égyptiens découverts en Italie et Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Italie, Leyde-Boston, E. J. Brill, 1972.

-

[14]

Françoise Dunand, Le culte d’Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée, Leyde-Boston, E. J. Brill, 1973.

-

[15]

Jean-Claude Grenier, Anubis alexandrin et romain, Leyde-Boston, E. J. Brill, 1977.

-

[16]

Michel Malaise, « L’expression du sacré dans les cultes isiaques », dans Julien Ries, dir., L’expression du sacré dans les grandes religions. Mazdéisme, Cultes isiaques, Religion grecque, Manichéisme, Nouveau Testament, Vie de l’Homo religiosus, Louvain-la-Neuve, Centre d’Histoire des Religions, 1986, p. 25-107.

-

[17]

Suite à la critique d’interprétation, voici la critique d’autorité.

-

[18]

Et à sa suite Vernant, avec ses études des années 1960-70 sur le panthéon, en relation avec la pensée levi-straussienne.

-

[19]

Malaise, « L’expression du sacré... », p. 26.

-

[20]

Julien Ries, « Homo religiosus, sacré, sainteté », dans Ries, L’expression du sacré…, p. 355.

-

[21]

Françoise Dunand, « Les mystères égyptiens aux époques hellénistique et romaine », dans Françoise Dunand, dir., Mystères et syncrétismes, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1975, p. 26.

-

[22]

Jean Leclant, « 40 ans d’études isiaques : un bilan », dans Laurent Bricault, dir., De Memphis à Rome, 40 ans d’études isiaques. Actes du ier colloque international sur les études isiaques, Poitiers-Futuroscope 8-10 avril 1999, Leyde-Boston, E. J. Brill, 2000, p. XIX-XXV.

-

[23]

Ladislaus Vidman, Sylloge Inscriptionum Religionis Isiacae et Sarapiacae, Berlin, De Gruyter, 1969.

-

[24]

Pierre Chaunu, Histoire quantitative, histoire sérielle, Paris, Colin, 1978.

-

[25]

Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Territoire de l’historien, Tome 1, Paris, Gallimard, 1973, p. 22.

-

[26]

François Furet, « L’histoire quantitative et la construction du fait historique », Annales ESC, 26 (1971), qui décrit surtout les analyses faites à partir de documents des xixe et xxe siècles.

-

[27]

Bernard Lepetit, « L’histoire quantitative : deux ou trois choses que je sais d’elle », Histoire & Mesure, 4, 3/4 (1989), p. 191-193.

-

[28]

Daniel Milo, « La rencontre, insolite mais édifiante, du quantitatif et du culturel », Histoire & Mesure, 2, 2 (1987).

-

[29]

Furet, « L’histoire quantitative… », p. 65.

-

[30]

Lepetit, « L’histoire quantitative… », p. 191.

-

[31]

Laurent Bricault, « Études isiaques : perspectives », dans Bricault, De Memphis à Rome…, p. 197-210.

-

[32]

Laurent Bricault, « Présence isiaque dans le monnayage impérial romain », dans Françoise Lecocq, dir., L’Égypte à Rome. Actes du colloque international de Caen 28-30.11.2002, Caen, Cahier de la MRSH, 41, 2005, p. 91-108.

-

[33]

Malaise, Les conditions…, p. 76 et s.

-

[34]

Lepetit, « L’histoire quantitative… », p. 193.

-

[35]

Idem.

-

[36]

Furet, « L’histoire quantitative… », p. 69.

-

[37]

Lepetit, « L’histoire quantitative… », p. 192.

-

[38]

Milo, « La rencontre, insolite mais édifiante… », p. 9-10.

-

[39]

Ibid., p. 23-26.

-

[40]

Richard Veymiers, Ἵλεως τῷ φοροῦντι. Sérapis sur les gemmes et les bijoux antiques, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2009.

-

[41]

Laurent Bricault, dir., Sylloge nummorum religionis isiacae et sarapiacae (SNRIS), Paris, De Boccard, 2008.

-

[42]

Notre démarche se concentre sur l’atelier monétaire romain, car Rome, capitale de l’Empire et lieu de siège du Sénat, est le modèle idéal de la religio que tout citoyen doit suivre, même si les cultes locaux restent tolérés. Ainsi, l’atelier romain est le plus propice à produire puis diffuser comme modèles les images choisies par ces deux instances politiques que sont le Sénat et l’empereur. Le Sénat se réserve les monnaies de bronze, l’empereur celles d’or et d’argent. Ils ont un contrôle bien plus direct de cette production romaine, alors reflet d’une certaine « propagande », par rapport à celle des ateliers provinciaux, miroir à la fois de la politique impériale par la direction d’un haut-fonctionnaire impérial, et des tendances religieuses nationales par la pression populaire. Dans le cas de l’isiasme, cette distinction de facteurs sur la production monétaire religieuse se voit logiquement surtout avec une comparaison entre l’atelier romain et celui d’Alexandrie. Ajoutons pour finir que la production d’un atelier provincial se voit encouragée, en termes de nombre et de choix d’images, lors d’un éventuel passage temporaire de l’empereur dans la cité concernée.

-

[43]

Malaise, Les conditions…, p. 444.

-

[44]

Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, ce qui n’est pas le propos ici, il serait alors intéressant de confronter l’origine des inscriptions, s’il est possible de la déterminer, avec l’importance quantitative de tel ou tel atelier monétaire.

-

[45]

Si les impératrices n’ont pas un pouvoir officiel décisionnaire quant à la production iconographique monétaire, face à celui, direct ou indirect, de leur mari ou fils (ou même celui du Sénat), nous pouvons imaginer que ce pouvoir est plus une question d’influence sur cet entourage décisionnaire.

-

[46]

SNRIS Roma 13a-b : RIC II, p. 378.318 et p. 452.877.

-

[47]

SNRIS Roma 15 : RIC III, p. 169.1197.

-

[48]

SNRIS Roma M01 : F. Gnecchi, I Medaglioni Romani, III, 1912, p. 34.44 et pl. 151.5-6.

-

[49]

SNRIS Roma 16 : RIC III, p. 351.1726, et M02 : F. Gnecchi, p. 34.43 et pl. 151.4

-

[50]

SNRIS Roma 17 : RIC III, p. 351.1725, et M04 : F. Gnecchi, p. 34.42 et pl. 151.3.

-

[51]

Laurent Bricault, « Présence isiaque… », p. 95-96.

-

[52]

SNRIS Roma M03 : F. Gnecchi, p. 40.20.

-

[53]

SNRIS Roma 23a-c : RIC IV, 1, p. 170.577 et p. 209.865.

-

[54]

Cette association apparaît tardivement, de façon inédite, avec les vota publica du ive siècle. Elle est peu répandue dans les autres sources iconographiques, littéraires etc., alors que Sérapis pouvait à l’occasion être assimilé à Neptune. Cette émission Isis-Neptune est alors conjointe à celle du type Isis et Sérapis sur un navire chez Dioclétien. Nous pouvons supposer que cette simultanéité de type a pour but de relier Neptune et Sérapis dans le même rôle, et surtout de lier Isis à une divinité protectrice de la navigation de façon claire avec Neptune, puisque la légende immuable vota pvblica ne renseigne pas sur les fonctions divines spécifiques mais indique une fonction générale salutaire et prospère.

Liste des figures

Émissions isiaques romaines par dynasties

Émissions romaines par règnes (Ier-IIIe siècles)

Émissions isiaques alexandrines par dynasties

Comparaison entre les monnaies et les inscriptions isiaques à Rome

Émissions isiaques des impératrices à Rome et Alexandrie

L’aureus d’Hadrien et Sabine face au couple divin

Isis-Sothis sur la monnaie de Faustine l’Ancienne

Isis Pharia sur un as de Faustine

Isis et Harpocrate sur un denier de Julia Domna

Répartition iconographique des monnaies alexandrines des impératrices