Résumés

Résumé

Cet article porte sur la location d’exploitations agricoles dans la région montréalaise au XVIIIe siècle, ce qu’on nomme le faire-valoir indirect. Il pose la question de la nature des biens loués, des groupes sociaux engagés dans le processus et décrit les modalités du phénomène telles que les baux les présentent. Il en ressort qu’au XVIIIe siècle, il existe une grande variété de biens fonciers faisant l’objet de location, en particulier d’imposantes exploitations agricoles. Ce constat amène alors à s’interroger sur les raisons de la persistance de la location à mi-fruits, souvent associée à une agriculture archaïque et pauvre.

Abstract

This article deals with leasehold farms, also known as indirect farming, in the Montréal area in the 18th century. It discusses the nature of the rented properties and of the social groups involved in the process while describing the terms of the phenomenon as shown in the leases. These indicate that, in the 18th century, there was a wide variety of land properties leased, especially large farms. This observation leads us to question the reasons for the persistence of mid-fruit rentals, often associated with archaic and poor agriculture.

Corps de l’article

Introduction

L’historiographie rurale de l’écoumène laurentien entre le XVIIe et le XIXe siècle s’est presque exclusivement intéressée aux paysans propriétaires de leur terre. Les raisons en sont simples. Compte tenu du fait que le sol pouvait être obtenu gratuitement des seigneurs, de l’égalité apparente dans la répartition du sol et de la prépondérance de la propriété paysanne, ce sont ces paysans propriétaires qui étaient les plus nombreux dans les campagnes. C’est donc l’étude du faire-valoir direct, soit l’exploitation directe par le propriétaire, qui a prédominé, car il était le mode de faire-valoir le plus courant[2].

Il existe pourtant dans le monde rural une autre façon d’exploiter une terre, soit la location ou faire-valoir indirect. En principe, on distingue deux types de faire-valoir indirect : le fermage et le métayage. Le premier correspond à la cession par le propriétaire de l’exploitation et de l’usage de la propriété pour un temps déterminé et moyennant un loyer fixe annuel en argent ou en nature. Dans la plupart des cas, le fermier fournit lui-même les animaux et instruments d’agriculture, soit le cheptel vif et mort. Le métayage réfère à la location à moitié-fruits. Le propriétaire apporte, le plus souvent, la terre, les bâtiments et le cheptel vif et mort. Le locataire fournit sa force de travail, parfois quelques outils. Le paiement correspond généralement à la moitié de la récolte, mais on a également vu des partages où le propriétaire reçoit le tiers ou le quart de la récolte si des améliorations au bien-fonds sont apportées par le métayer[3]. Tant les théoriciens de l’économie libérale classique que les marxistes ont présenté le métayage comme étant moins efficace que le fermage en termes de productivité[4]. Le premier a été associé à des régions pauvres où les preneurs de baux ne pouvaient fournir le cheptel vif et mort de la ferme. À l’opposé du fermage « censé conférer à l’agriculteur liberté, initiative et progrès technique, [le métayage] est associé aux notions d’archaïsme, de contrainte et de pauvreté structurelle[5] ». Sans permettre de se prononcer sur la question de la productivité supérieure du fermage, notre article, à l’instar de celui d’Annie Antoine pour la France de l’Ouest[6], interroge la pertinence de l’association métayage et pauvreté au Canada au XVIIIe siècle.

Historiographie et hypothèse

En histoire rurale du monde occidental, le faire-valoir indirect est surtout relié à l’Europe, car il est le plus souvent associé à la répartition inégale du sol[7]. C’est dire que, intuitivement, on ne s’attend pas à le retrouver en Amérique du Nord-Est.

Pourtant, les historiens américains, longtemps victimes, comme les historiens canadiens, du mythe du paysan propriétaire indépendant, ont depuis 40 ans mis au jour l’importance du faire-valoir indirect dans presque toutes les régions des 13 colonies américaines. Les causes, les caractéristiques et les conséquences de cette forme de mise en valeur varient évidemment beaucoup entre les colonies et principalement entre celles où l’agriculture est axée sur une monoproduction destinée au marché et celles où on pratique une agriculture mixte[8].

Plus près du Québec, en Ontario, le faire-valoir indirect occupe aussi une place importante au XIXe siècle, alors que l’avancée de la mise en valeur de terres est semblable à celle de la vallée laurentienne au XVIIIe siècle[9]. On le retrouve aussi sur l’île de Montréal à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle[10].

Qu’en est-il de la vallée laurentienne plus tôt, aux XVIIe et XVIIIe siècles ? Écrivant en 1968, avant la vague des monographies régionales d’histoire rurale, Richard Cole Harris note la prépondérance du paysan propriétaire, et voit le faire-valoir indirect comme une situation peu fréquente. Observant la situation à Sainte-Famille de l’île d’Orléans, près de Québec, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, il indique que le faire-valoir indirect serait le fait de paysans vieillissants ou de tuteurs administrant des terres appartenant à des orphelins. On peut donc en conclure que le recours au faire-valoir indirect est une solution temporaire et plutôt rare. D’ailleurs, ajoute Harris, qui auraient été les preneurs alors que des terres pouvaient être obtenues facilement, et ce, gratuitement dans le cadre du régime seigneurial[11] ?

La réponse à cette question est donnée par Louise Dechêne dans Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle : ce sont de jeunes hommes, en attente de cultiver leur propre exploitation[12]. L’historienne fait valoir que la terre à laquelle accèdent gratuitement les censitaires n’est cultivable qu’après des défrichements longs et pénibles. Dans ce milieu où la ville fournit un petit nombre de propriétaires non paysans et non occupants, elle calcule, à partir d’un dénombrement datant de 1697, qu’il y a 20 % des exploitations en faire-valoir indirect. Les bailleurs sont les seigneurs, les communautés religieuses, les officiers civils et militaires, les marchands, les artisans et les voyageurs fortunés engagés dans la traite des fourrures.

Au Canada du XVIIe siècle, un séjour sur une terre déjà quelque peu défrichée et pas trop isolée était une option attirante pour un jeune homme, démuni de capital, qui, parallèlement aux tâches effectuées sur l’exploitation louée, poursuivait des défrichements sur une autre terre en bois debout, reçue d’un quelconque seigneur. Louise Dechêne écrivait donc, qu’au XVIIe siècle, les locataires d’exploitations étaient des propriétaires en puissance[13]. D’où un système qui, compte tenu du manque de ressources des locataires, est plus assimilable au métayage qu’au fermage, d’où des locataires jeunes, instables et peu portés à soigner une terre qu’ils abandonneront tôt ou tard. Mais au XVIIe siècle, le bassin de locataires potentiels est large : l’immigration et la croissance naturelle amènent chaque année des bras disponibles pour les propriétaires désirant exploiter en faire-valoir indirect. Louise Dechêne, cependant, avait entrevu la naissance, plus tard, au milieu du XVIIIe siècle, d’un groupe de locataires plus stables, ayant définitivement choisi la voie du faire-valoir indirect, et se retrouvant ainsi à la tête d’exploitations leur fournissant une terre et un équipement comparables à ceux des paysans propriétaires. Elle pressentait donc la naissance d’un groupe social, reflété, disait-elle, par l’apparition, ici et là, de l’appellation « laboureur ».

C’est une piste de recherche qui me semblait mériter vérification. À partir de l’étude d’une centaine de baux, il m’est apparu qu’au XVIIIe siècle, il y a, en effet, une grande diversité dans la nature des biens ruraux faisant l’objet de location et que chaque type de biens peut attirer des locataires différents. À côté de terres peu défrichées susceptibles d’être louées par de jeunes individus dénués de capital, il y a de grosses exploitations dont la prise à ferme est le fait d’individus plus vieux dont la famille fournit la main-d’oeuvre nécessaire à la mise en valeur. Sans pouvoir le qualifier de dominant, ce phénomène m’apparaissait courant dans les zones de colonisation ancienne.

L’hypothèse de la location de vastes exploitations est renforcée par une monographie portant sur la région de Saint-Hyacinthe entre les années 1760 et 1815[14]. Dans son étude d’une région de colonisation relativement récente, Christian Dessureault note l’existence de faire-valoir indirect qu’il estime toucher de 10 à 15 % des exploitations. À l’instar de Harris, il mentionne la location temporaire faite par des paysans âgés, des veuves ou des tuteurs affermant les biens de leurs pupilles. Il s’agit alors de locations temporaires. Mais il observe aussi des situations de faire-valoir plus durables de la part de propriétaires horsains ou de la part de notables locaux. Certains baux sont tout à fait typiques de terroir de peuplement récent : le paiement s’y fait en travail de défrichement dont l’étendue est souvent précisée et le preneur garde l’entièreté de la récolte qui n’est jamais bien grosse.

Selon Dessureault, ces types de baux constituent le tiers des 56 baux qu’il a pu retrouver. La majorité est d’une autre nature : dans certains cas (29), le bailleur ne fournit pas grand-chose à part la terre et les bâtiments et le paiement est fixé en nature, mais il n’est pas toujours proportionnel à la récolte. Il peut s’agir d’un montant fixe, stipulé en grains. Un peu moins du tiers des baux (soit 18) sont de vrais contrats de métayage. Selon Dessureault, ces contrats à mi-fruits touchent les plus grandes exploitations. Le bailleur apporte alors le capital d’exploitation important dont au moins une charrue, le cheptel vif et le reste du cheptel mort. Dessureault souligne que, pour ces cas, l’importance des exploitations demande un haut degré de solvabilité de la part du fermier ou du métayer et la capacité de conduire une vaste propriété. À l’instar de Louise Dechêne, il évoque lui aussi l’existence de « petits entrepreneurs ruraux » qui recourent souvent à la location.

L’idée qui a guidé ma recherche est donc la possibilité que, progressivement, au XVIIIe siècle, la location touche de plus en plus de vastes exploitations. Dans cet article, j’esquisse une démarche pour vérifier cette hypothèse tout en décrivant les différents aspects du faire-valoir indirect. L’aspect social du phénomène, soit l’existence d’un groupe permanent de « laboureurs », fera l’objet d’une autre publication.

Méthodologie et sources

La recherche couvre la période 1720-1780 et est réalisée dans trois seigneuries de la plaine de Montréal : l’île Jésus, l’île de Montréal et Chambly. Les terrains d’enquête ont été sélectionnés de façon à couvrir des régions différentes de par leur ancienneté et leur localisation face aux marchés, ces deux réalités étant considérées comme des facteurs importants dans le développement d’exploitations de bonne taille. En effet, avant de pouvoir compter sur de grosses exploitations, il s’écoule une trentaine d’années depuis les premières concessions de terre dans une région et la proximité du marché urbain est susceptible d’amener un investissement dans ces exploitations anciennes, ce qui accélère la mise en valeur.

L’île de Montréal, où les concessions commencent vers le milieu du XVIIe siècle, est de ce point de vue un territoire mixte regroupant, au moment de l’enquête, des exploitations importantes et, dans les zones plus éloignées de la ville, des terres dont la mise en valeur est moins avancée. Il y a sur ce territoire bon nombre d’exploitations en faire-valoir indirect, et ce, en lien direct avec l’existence de bailleurs, résidant en ville. Les deux autres seigneuries sont plus éloignées de la ville et les concessions n’y ont commencé qu’au début du XVIIIe ; elles comptent donc encore des zones en plein défrichement ou non encore concédées. Ajoutons à cela la présence d’un petit village à Chambly. Ces deux régions correspondent à bon nombre de terroirs ruraux de la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe siècle.

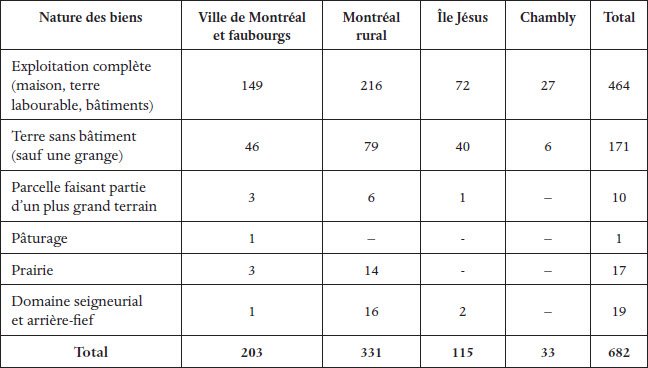

Tableau 1

Répartition décennale des baux analysés

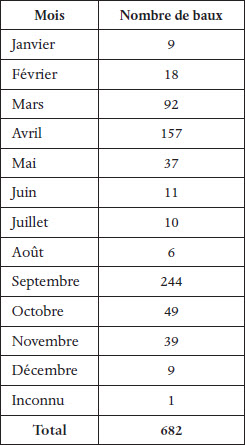

Cette recherche repose sur l’analyse sérielle de 682 baux à ferme pour l’ensemble de la période 1720-1780. Les baux retenus concernent des terrains agricoles, à l’exception de terrains exclusivement consacrés au jardinage et à la culture fruitière[15]. Ces 682 baux représentent tous les baux contractés pour des terres situées dans les trois régions étudiées, retrouvés dans les greffes des notaires du gouvernement de Montréal. Les baux portant sur des exploitations des trois régions mais signés en dehors du gouvernement de Montréal ne sont pas pris en compte, ce qui minimise sans doute la présence de grosses exploitations, celles-ci étant plus susceptibles d’être sur le marché à l’échelle coloniale. Il va sans dire que cette sélection a aussi pour conséquence une sous-estimation des propriétaires horsains.

La présente étude portera donc sur ces 682 baux contractés pour la location d’exploitations complètes avec ou sans cheptel, de terres labourables sans bâtiments ou ne portant qu’une grange, de prairies, etc. La répartition décennale en est présentée dans le tableau 1. Le plus faible nombre de baux répertoriés dans les dernières décennies peut étonner : en effet, la logique voudrait que le nombre de terres pouvant potentiellement être sur le marché locatif ait augmenté avec le temps, étant donné qu’il est assuré que le nombre d’exploitations en valeur a augmenté pendant la période. C’est d’ailleurs ainsi que Jennifer Waywell explique l’augmentation décennale des baux signés pour les terres de l’île de Montréal entre 1780 et 1820[16].

Cette baisse temporaire amène à poser la question de la représentativité des baux pour estimer le phénomène du faire-valoir indirect. Il est en effet certain que toutes les locations ne donnent pas lieu à des baux et qu’il y a beaucoup de continuation de gré à gré, ce qui pourrait expliquer la baisse des dernières décennies. Ainsi, entre 1726 et 1760, François Berrey des Essarts a passé cinq baux pour son exploitation de la Côte-Vertu dans la zone rurale de l’île de Montréal[17]. Berrey est un noble qui fait carrière comme officier dans les troupes de la Marine. Il serait fort étonnant qu’il ait opté pour des périodes de faire-valoir direct avec des employés pendant ces trente-quatre ans. Or, si on additionne la durée des cinq baux, on n’arrive qu’à treize ans. Berey fait-il des prolongations de bail ? En donne-t-il sous seing privé ? On remarque aussi dans un certain nombre de cas que le locataire est déjà sur la terre depuis quelques mois, voire quelques années, et que le bail ne fait qu’officialiser une situation déjà existante. C’est le cas de 77 baux[18]. Dans quelques autres cas, le bail spécifie que l’entente sera poursuivie tant que les deux parties « seront contentes l’un de l’autre ». Il est aussi possible que des locations faites entre voisins, amis ou membres d’une même famille ne soient pas notariées quoique, lorsque des enfants mineurs sont en cause comme bailleurs, il y a toujours un acte pour la protection de leurs droits. Compte tenu de cette situation, nous avons renoncé à tenter d’évaluer la fréquence du faire-valoir indirect. Retenons les chiffres de Dechêne et Dessureault à ce sujet : le faire-valoir indirect toucherait de 15 à 20 % des exploitations, avec des variantes dans l’espace, atteignant le haut de la fourchette sur l’île de Montréal, où la présence de la ville grossit la propriété non paysanne.

Tableau 2

Répartition des bailleurs et des preneurs selon la catégorie socio-professionnelle 1720-1779

Les acteurs du faire-valoir indirect

La première étape de l’analyse consiste à identifier les acteurs du faire-valoir indirect. Précisons que, pour cette analyse, nous nous en sommes tenus seulement aux renseignements fournis dans les baux[19]. Sans surprise, on voit que, pour les bailleurs, ce sont des non-paysans qui dominent, soit 296 sur 416 cas connus ou 71 %. Il est tout à fait normal que ces individus aient recours au faire-valoir indirect pour exploiter leur bien foncier. Précisons que nous arrivons à un total de 771 bailleurs, car certains baux mentionnent plusieurs bailleurs[20]. Sans surprise non plus, nous voyons que les preneurs sont dominés par les paysans et laboureurs à près de 50 %.

La déception vient plutôt du très grand nombre de cas inconnus (355, près de 50 % pour les bailleurs ; 257 pour les preneurs, soit 35 %). Si on admet que les notaires sont souvent négligents pour inscrire le mot « habitant » qui, au Canada d’alors, identifie un paysan propriétaire et oublieux, à plus forte raison, au sujet des jeunes gens issus de ce milieu mais non-propriétaires dans le cas des preneurs, il est plutôt intrigant de voir que, chez les bailleurs, il y a plus de cas inconnus que chez les preneurs. Or, si ces bailleurs étaient des non-paysans, artisans, marchands ou nobles, ils seraient probablement mieux identifiés. Est-ce à dire que les paysans non identifiés comme tels composent une grande partie de ces cas inconnus et donc des bailleurs ? Nous répondrons à cette question en examinant les biens loués.

La taille et la nature des biens loués

La voie royale pour vérifier l’hypothèse qu’il y a au XVIIIe siècle location de vastes exploitations serait évidemment l’analyse de la taille des exploitations louées. Mais la superficie des terres faisant l’objet d’une location n’est pas toujours mentionnée dans les baux, car l’habitude canadienne de concéder et d’occuper les terres sans arpentage conduit à des descriptions ne donnant bien souvent que la largeur de la terre. Difficile, dans ce contexte, de hiérarchiser l’importance de ces exploitations. Aurait-on toutes les superficies que nous ne serions pas tellement plus avancés. Car, il y a une constante pour l’histoire rurale canadienne de l’époque sur laquelle il faut insister : la superficie d’une terre ne veut presque rien dire, car une partie plus ou moins grande est toujours en bois debout. Seule compte l’étendue des terres labourables et des prairies et ces mesures ne sont quasiment jamais données par les notaires, que ce soit dans les baux, les ventes et les inventaires après décès[21].

Tableau 3

Répartition des entités louées selon leur nature et leur localisation

Pour contourner cette difficulté, nous avons privilégié deux approches : une description qualitative des biens loués et, lorsque les renseignements étaient disponibles, une distribution par classe de la superficie labourable. Cette répartition a été établie à partir de la quantité des semences[22]. En effet, certains actes mentionnent ce renseignement lorsque le bailleur les a avancées en totalité, la première année du bail. Ajoutons à cette série quelques exploitations mieux décrites par le très zélé notaire Charles Doulon Desmarest qui est le seul à mentionner la superficie mise en valeur et celle des exploitations[23]. À partir de cette double démarche, nous aurons une meilleure idée de la diversité des biens faisant l’objet d’une location.

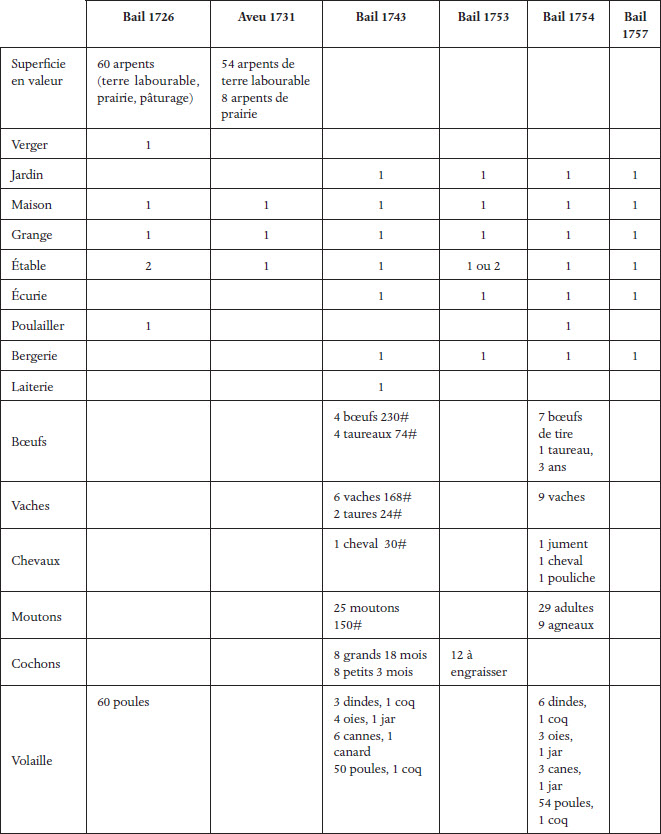

Tableau 4

Exemple de trois exploitations dont la superficie est connue

Le plus souvent, ce sont des exploitations que nous qualifions de « complètes » qui font l’objet d’une location (464 sur 682). Ce qui est alors loué, c’est une propriété foncière avec des terres labourables ou « désertes », une maison et des bâtiments, le plus souvent une grange et une étable. Le cheptel vif et mort est généralement compris dans les biens loués. Ces exploitations sont proportionnellement plus nombreuses dans les baux de Chambly, de l’île Jésus, alors que dans la ville de Montréal et ses faubourgs et dans une moindre mesure dans le Montréal rural, la présence de la ville provoque une plus grande variété de biens locatifs.

Il est certain que la taille de ces exploitations varie beaucoup. À titre d’exemple, comparons trois exploitations dont les baux ont été rédigés par Doulon Desmarest. Celui-ci donne toujours ou presque la superficie en terre labourable des exploitations louées et ses descriptions de cheptel sont très complètes. Le tableau 4 nous présente ces trois exemples et montre que la taille et la valeur du cheptel s’accordent en gros avec la taille de la superficie labourable.

Tableau 5

Répartition de 79 exploitations louées selon la superficie en terre labourable et selon la décennie (en arpents)

C’est évidemment pour les exploitations complètes que nous avons la plupart des mesures pour la superficie labourable. Le tableau 5 présente les 79 cas où nous avons pu l’établir. Nous constatons que les terres louées sont d’assez bonnes dimensions : pour l’ensemble de la période, près de 70 % des exploitations comptent plus de 40 arpents de terre labourable, superficie d’une exploitation paysanne enviable[24]. Comparons cette distribution à celle de l’ensemble des exploitations paysannes de la vallée laurentienne décrites dans la série des aveux et dénombrements rédigés de 1723 à 1733. Alain Laberge en a fait la compilation qu’il présente comme la situation en 1725 puisque la majorité des aveux ont été confectionnés entre 1723 et 1725. À cette date, seulement 17,2 % des censives paysannes ont plus de 40 arpents en valeur[25], alors que, déjà, la majorité des exploitations louées entre 1720 et 1730 dépasse cette limite. Poussons plus loin, en 1781, dans une des régions étudiées, soit l’île Jésus. Les superficies en valeur nous sont connues par l’aveu de 1781 : c’est encore plus de 50 % des censives qui sont au-dessous de cette limite des 40 arpents en valeur[26]. On constate que, dès les années 1720, la plupart des exploitations louées dont on peut mesurer la superficie dépassent la taille de la majorité des exploitations paysannes de 1725 et qu’il en va de même pour les exploitations louées dans les deux dernières décennies en regard de celles de l’île Jésus en 1781. Il y a ainsi progression dans la taille des exploitations louées.

Certaines exploitations étonnent par leur ampleur. Visitons celle de François Berrey des Essarts à la Côte-Vertu dont nous avons déjà parlé. En 1726, lors du premier bail, on y précise que la terre comprend 60 arpents de terre en valeur « tant en terre labourable que prairie et pâturage ». Dans l’aveu de 1731, la terre est décrite comme suit : 309 arpents de superficie, 54 arpents de terre labourable et 8 de prairie et un verger. Les baux postérieurs à cette date ne donnent aucun renseignement au sujet de la superficie mise en valeur, mais certains contiennent un inventaire du cheptel vif (tableau 6). On y voit un cheptel qui dépasse de loin celui de la plupart des exploitations paysannes à la même période[27].

À côté de cela, il y a des terres classées parmi les exploitations complètes parce qu’elles comportent une maison, un bâtiment, le plus souvent une grange mais pour lesquelles, contrairement aux exemples déjà donnés, le bail ne mentionne pas de cheptel et où la superficie en culture semble minime. Les baux les concernant sont majoritairement datés des années 1720 et 1730.

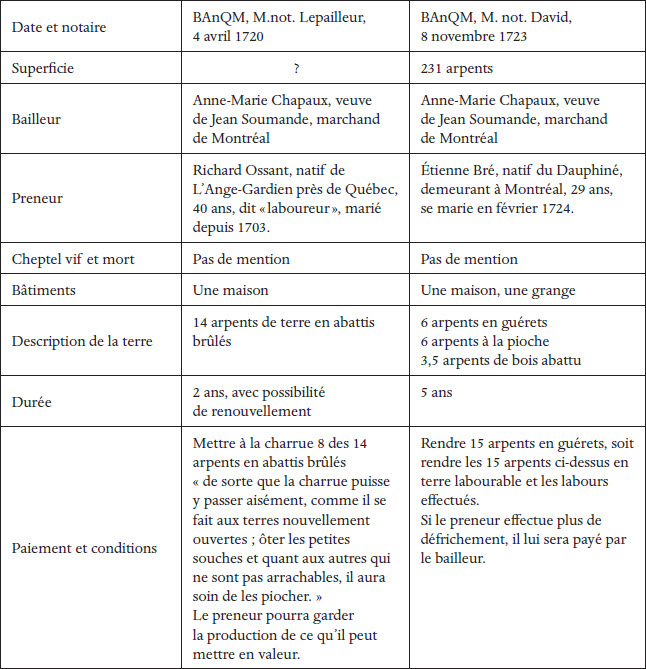

Un exemple permet de comprendre la situation. Il s’agit d’une terre de 231 arpents en superficie située dans la côte Saint-Léonard, en zone rurale de l’île de Montréal. Elle appartient à Anne-Marie Chapoux, la veuve de Jean Soumande, un marchand montréalais. En novembre 1723, la terre est louée à Étienne Bré, de Montréal. Celui-ci a alors 29 ans et il se marie en février suivant. La location comprend une maison et une grange. La terre est décrite comme comptant 6 arpents de guérets. Il peut s’agir de labour déjà faits à l’été ou à l’automne sur la jachère, mais la suite de la description laisse plutôt penser qu’il s’agit de toute la superficie labourable ce qui n’est pas incompatible, puisque dans les premières années du défrichement, les terres sont cultivées sans assolement, la fertilité naturelle de la terre le permettant. Sont mentionnés aussi 6 arpents à la pioche, un stade intermédiaire de défrichement, où on cultive avec cet instrument parce que les souches sont encore présentes. Il y a, enfin, 3 arpents et demi de bois abattu. Le loyer de ce bail de 5 ans est stipulé en travail : il s’agit de transformer ces arpents en 15 arpents de terre labourable et probablement de les avoir labourés, à la date de la cession[28].Voilà qui rappelle ce qui se passait au XVIIe siècle, tel que le décrit Louise Dechêne. Au siècle suivant cela fait figure d’exception.

Tableau 6

L’exploitation de François Berrey des Essarts à la Côte-Vertu

N.B. L’absence de mention ne doit pas être interprétée comme une absence de l’élément en question, cela indique simplement que le renseignement n’était pas disponible.

Tableau 7

Location d’une petite exploitation

Au XVIIIe, il y a donc un marché locatif très diversifié. Des terres à peine défrichées font de moins en moins l’objet d’une location, tandis que les exploitations de très bonne taille font de plus en plus l’objet de contrats. Ces dernières appartiennent surtout à des marchands ou des officiers civils et militaires. Ces urbains auxquels on peut ajouter les artisans et les petits commerçants ont deux objectifs en gardant ces terres : diversifier leur fortune et se mettre à l’abri de la fluctuation des prix agricoles car, on le verra, le paiement est majoritairement fait en nature. Notons ici un apport précieux des baux : ils attirent notre attention sur l’existence de ces grandes exploitations dont ont peu parlé les monographies portant sur la paysannerie.

Au second rang en termes de fréquence, on retrouve des terres, sans bâtiments ou ne portant qu’une grange et sans cheptel. Dans cette catégorie, on compte des parts successorales, mais aussi des terres possédées par des marchands ou des paysans aisés qui les ont obtenues par concession et qui sont des propriétés additionnelles qui s’ajoutent à leur exploitation principale. C’est pourquoi elles sont proportionnellement plus fréquentes dans l’île de de Montréal.

Mentionnons la location d’une terre entièrement en pâturage et de 17 prairies. Elles sont logiquement situées près de la ville de Montréal et leur existence s’explique par le bétail urbain qu’il faut nourrir particulièrement pendant la longue stabulation de 6 mois en hiver. Comme en plusieurs endroits de France, les prairies sont toujours louées à prix d’argent, leur produit étant destiné à la vente[29]. Nous imaginons facilement que la location de ces prairies était très recherchée, comme dans les banlieues des villes du Poitou au XVIe siècle étudiées naguère par Paul Ravaux. Mais nous ne sommes pas en mesure de dire si leur prix de location était plus élevé que celui des terres labourables, comme le soutient cet auteur[30]. Quant au pâturage, son existence s’explique aussi par le bétail urbain, chevaux mais surtout vaches. Une pratique dont témoignent les baux se développe au XVIIIe siècle : celle pour les propriétaires de terres situées tout près de la ville de consacrer une partie ou la totalité de la terre au pâturage des animaux urbains. L’été, les vaches sont réunies le matin pour aller pâturer à l’extérieur des murs et rendues le soir à leur propriétaire qui paie cette « garderie » de vaches à prix d’argent. Les revenus sont divisés en deux entre le bailleur et le preneur.

La location de biens seigneuriaux touche les biens des seigneurs des lieux, surtout les Sulpiciens qui sont seigneurs de Montréal et qui possèdent trois grands domaines qu’ils exploitent en faire-valoir indirect : le domaine Saint-Gabriel, au sud-ouest de la ville, le domaine de la Montagne, au nord-ouest, et le domaine du Sault-au-Récollet situé au nord de l’île. Ces trois exploitations sont visiblement importantes, mais leur taille est difficile à déterminer, car les baux ne décrivent pas le cheptel qui fait l’objet d’un inventaire à part. Dans l’aveu et dénombrement de 1731, le Séminaire déclare que celui de Saint-Gabriel mesure 400 arpents, mais ne mentionne pas le nombre d’arpents en labour ni celui en prairies. Il serait bien étonnant que ceux-ci soient insignifiants puisque, outre une maison de pierre, déjà exceptionnelle, les bâtiments sont composés d’une grange, une étable, une écurie, deux bergeries[31]. Ce domaine fait l’objet d’un bail à deux reprises entre 1720 et 1780.

Le domaine de la Montagne mesure 600 arpents. S’il faut en croire les seigneurs, il n’y aurait en 1731 que 12 arpents en valeur, en terre labourable, vigne et verger. Ce domaine est l’objet de cinq baux entre 1720 et 1780. Sa location se fait toujours à l’exclusion des bâtiments - dont le « fort » - et du verger par les Sulpiciens. Situé au nord de l’île, le domaine du Sault-au-Récollet s’étend sur plus de 3600 arpents de superficie, selon la déclaration de l’aveu de 1731. On y mentionne 230 arpents de terre labourable, ce qui est énorme ; les bâtiments sont aussi imposants. Sa location se fait toujours en y comprenant quelques îles de la rivière des Prairies pour le foin. Le moulin et l’île sur laquelle il est situé sont loués à part[32].

Le domaine de l’île Jésus est loué en 1748 pour 5 ans. L’exploitation est considérable selon les standards canadiens. Selon l’aveu de 1731, il mesure 586 arpents en superficie et compte 120 arpents en terre labourable et 15 en prairie. Enfin, Jacques Leber de Senneville loue, en tant que seigneur, son domaine de l’île Saint-Paul[33]. Lors de sa location en 1727, les bâtiments sûrement présents ne sont pas décrits mais on y déclare 36 arpents « de terre labourable en bon état » plus « prairie, pâturage, jardin et verger »[34]. Le bailleur fournit aussi le cheptel vif et mort.

Quant aux arrière-fiefs loués, ils sont concentrés soit près de la ville, soit à la pointe ouest de l’île de Montréal. Ils appartiennent à des communautés religieuses, à des marchands ou à des officiers. Certains ne sont pas cultivés, d’autres très peu. Ainsi le fief Closse, situé à la limite nord des murs de la ville de Montréal, est loué à deux reprises en 1761 (mars et novembre). Dans le premier bail, on exige pour tout paiement que le preneur fasse les chemins et ponts publics et entretienne les clôtures. Dans le second, la clause sur les chemins disparaît, mais le terrain est loué pour 40# et la moitié des foins fauchés sur la terre[35]. Donc pas de gros investissements en production pour Marie-Anne de St-Simon, propriétaire de ce fief, qui profite de la proximité avec le marché urbain pour le foin et la garde des animaux.

Dans cet effort de caractérisation des biens en faire-valoir indirect, la variable de leur statut juridique peut être utile. Il ne s’agit pas de la distinction entre domaine seigneurial et censives, mais plutôt de la différence entre les biens possédés en « pleine propriété » par un individu ou une communauté conjugale et les biens qu’on peut qualifier de « biens successoraux » parce qu’ils sont possédés en indivis après la rupture de la communauté de biens en raison du décès d’un ou des deux conjoints ou parce que ce sont des parts successorales d’enfants. Ainsi, 208 baux sur les 682 portent sur ce type de biens. Ils sont le fait de 285 bailleurs.

La colonie est sous le régime de la Coutume de Paris : au moment du décès du premier conjoint décédé, la terre peut rester en indivis pendant quelques années. Si les enfants sont assez vieux, la terre est partagée en deux, une moitié restant au survivant, l’autre étant divisée en parts égales entre tous les enfants[36]. Ce qui est loué, dans le premier cas, c’est toute l’exploitation (ce qui arrive aussi si les deux conjoints sont décédés, le tuteur loue alors toute la terre) donc ici 131 exploitations. Dans le deuxième cas, soit s’il y a eu partage, ce qui est loué peut être la part du conjoint survivant ou les parts des enfants ou certaines parts des enfants. Cela explique que, dans cette catégorie, les terres sans bâtiments et sans cheptel sont proportionnellement plus fréquentes que dans celle des biens possédés en pleine propriété (33,6 % contre 21,6 %). La location de ces terres n’est que temporaire. Mais ce temporaire peut s’allonger, par exemple, si les enfants sont très jeunes lors du décès des parents. Elles peuvent aussi durer longtemps si les héritiers ne s’entendent pas sur celui ou ceux qui vont effectuer le processus de remembrement.

Tableau 8

Répartition des baux selon la nature des biens loués et selon leur statut juridique

Nous avons effectué un croisement entre le statut juridique des biens loués et la mention socioprofessionnelle du bailleur. Comme les inconnus dominent les locations des biens successoraux, nous pouvons deviner que, dans les cas des bailleurs dont la profession est inconnue se cachent bien souvent des paysans. Cela résout cette question laissée en suspens au début de cet article. La location des biens successoraux a un tout autre objectif que ceux poursuivis par les bailleurs non paysans. Ici il s’agit de faire vivre une veuve et ses enfants ou des orphelins. Si on ajoute à cette liste les paysans âgés sans enfant pour qui la location ressemble souvent à une donation, les paysans conscrits pour la guerre ou prisonniers de guerre, les départs pour les Pays d’en Haut, on a une bonne idée des motivations de la paysannerie lorsqu’elle a recours au faire-valoir indirect.

Les conditions du bail

Il sera question ici principalement des baux pour exploitations complètes, quitte à mentionner au passage les conditions qui prévalent pour les autres biens fonciers loués sans cheptel et sans bâtiment. Dans cette colonie, où le dénuement était à l’origine généralisé, c’est un système de métayage qui a été adopté et cette tradition s’est maintenue après que l’on eut dépassé le seuil de la subsistance. Bien que les contrats soient nommés « baux à ferme », ce qui suppose que le bailleur ne fournit que la terre et les bâtiments, c’est celui-ci qui fournit la terre, l’habitation, les bâtiments, le cheptel vif et mort.

Le cheptel vif et mort est fourni dans 371 des 412 cas connus soit 90 %[37]. Il peut s’agir d’un outillage et d’un cheptel très complet, comme nous l’avons vu dans le cas des baux rédigés par Doulon Desmarets, avec charrette, charrue complète et de nombreux outils. Dans les cas où le cheptel n’est pas fourni, il s’agit de terres louées indépendamment d’une exploitation ou de terres dont la mise en valeur commence à peine. Ajoutons que les autres cas correspondent à la situation où le preneur amène quelques animaux, généralement un cheval, une vache, mais ce n’est jamais l’ensemble du cheptel. L’étude de la description du cheptel fait dans les baux serait riche d’enseignements pour l’histoire de l’élevage. Par exemple, on y constate que les chevaux sont couramment utilisés comme train de labour, alors que les études basées sur les inventaires après décès soulignaient plutôt l’usage des boeufs à cette fin[38].

Lorsque le bail mentionne qui va fournir la semence, c’est pour préciser que les semences seront fournies à moitié (141 cas). Ajoutons à cela les 102 cas où le bailleur fournit toute la semence en entier la première année, à la charge pour le preneur de le rembourser de sa moitié l’année suivante. Donc la fourniture de semence à moitié est la situation la plus fréquente lorsque le bail est explicite à ce sujet. On peut par ailleurs penser que, dans les cas inconnus, il y a des locations qui suivent cette pratique, sans la mentionner puisqu’elle est majoritaire et qu’elle est cohérente avec ce qu’on sait des autres conditions de location. Encore ici, dans les cas inconnus, il y a les terres louées indépendamment d’une exploitation ou les terres dont la mise en valeur est quasi nulle. Dans ce dernier cas, le bailleur ne veut faire aucun investissement. Ces terres louées le sont souvent contre du travail de défrichement tel qu’expliqué plus haut : elles ne rapportent rien avant qu’on en reprenne possession à la fin du bail, on ne veut donc rien y investir.

Tableau 9

Répartition des baux selon la fourniture du cheptel vif et mort

Tableau 10

Répartition des baux selon le fournisseur de semence

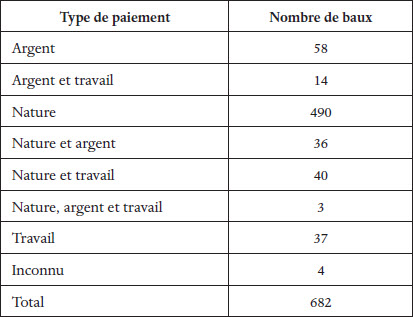

C’est sans surprise que nous constatons que le paiement en nature domine. Le mode ici est le partage à moitié des grains (et autres produits) et des « écroits[39] » des chevaux, des vaches et des moutons, s’il y a lieu, et le paiement d’une ferme pour les animaux : en général 10 livres de beurre par vache par an et 1 douzaine d’oeufs et 1 poulet pour chaque poule. Si l’exploitation compte des moutons, la laine est partagée en deux. Le cas des cochons est un peu à part. Lorsqu’il y en a, le bailleur réclame généralement « un cochon par année prêt à mettre à l’engrais » (ou un cochon de l’année, un cochon de 18 mois). Ce montant peut augmenter à deux ou trois unités si l’exploitation en abrite plusieurs. Lorsqu’on ne mentionne pas d’écroits, c’est que le bailleur n’a pas fourni d’animaux. Quant au fourrage, il est aussi divisé en deux mais seulement lorsqu’il y a surplus au bout d’une année. À l’inverse, s’il en manque, la fourniture sera aussi assurée à moitié. Quelques baux exigent aussi un montant fixe en fourrage, en sus de ce partage. Les baux dans lesquels la totalité du paiement est en nature et fixe sont exclusivement dressés pour des terres appartenant à des mineurs qui sont louées par enchère. Enfin, le règlement en travail est surtout le fait de terres dont la mise en valeur est quasi nulle et dont la location est payée en défrichement, en fossés ou en clôtures.

Tableau 11

Répartition des baux par type de paiement

Les paiements exclusivement en argent correspondent, le plus souvent, à des biens qui produisent des denrées commercialisables. Nous avons déjà mentionné les prairies. Parmi les biens loués « à prix d’argent », nous observons aussi des terres dont l’usage sert à générer des revenus en argent. Parmi celles-ci, il y a des terres qui ne sont pas cultivées mais qui, avantageusement situées près de la ville, reçoivent, contre paiement, des animaux urbains en pâturage pendant l’été. C’est le cas de la « Terre La Providence » (qui contient aussi une carrière), de la « Terre Nazareth » et d’une partie de la « Terre Saint-Joseph » louées à de nombreuses reprises par les Hospitalières de Saint-Joseph. Ces religieuses choisissent un revenu en argent, car elles ont déjà d’autres terres en exploitation directe pour les approvisionner en denrées[40]. Ce qui indique que le recours à la rente en argent s’explique quelquefois par la situation du propriétaire : une veuve endettée envers un marchand loue sa moitié de terre et une part successorale avec maison, grange et étable contre un loyer en argent, payable au marchand créancier[41] ; Jean d’Ailleboust d’Argenteuil loue, contre 190# par année, son exploitation de l’île Jésus, alors qu’il est en garnison à Louisbourg[42] ; Dominique Lacroix, marchand voyageur, veuf, sans enfant, loue sa terre, avec verger, en juillet 1777, alors qu’il est sur le point de partir pour les Pays d’en Haut et qu’il pense y hiverner[43].

Confier une exploitation dont la mise en valeur est avancée et qui est bien pourvue en cheptel peut constituer un pari pour le propriétaire. Nous ne traiterons pas ici des moyens extérieurs au bail s’offrant à celui-ci pour minimiser le risque[44], mais plutôt des clauses dans les baux ayant trait à l’entretien et à la protection des biens loués et garantissant le paiement de la rente. Disons d’entrée de jeu que le métayage est généralement considéré comme le mode de location qui permet le mieux de contrôler l’exploitation des biens loués, car il exige des contacts fréquents entre le propriétaire et l’exploitant : mesurage des grains, paiement de la ferme des animaux, examen des écroits, etc.[45]. C’est d’ailleurs pour cela que l’agronome Olivier de Serres le préférait au fermage[46]. Mais rien n’empêche les propriétaires d’utiliser les baux pour donner des directives concernant l’entretien, la culture et le soin des animaux et des équipements.

Trois cent cinquante-neuf baux portent des précisions quant à l’entretien des bâtiments. Généralement, il est assuré par les deux parties. L’entretien courant (désigné sous le nom de « réparations locatives ») est fait par le preneur et les grosses réparations sont la responsabilité du bailleur (347 cas). Le même principe domine pour les fossés (287 cas) et les clôtures (429 cas), mais ici les spécifications sont plus variées et reflètent le fait que le défrichement de certaines terres ou des terres voisines se poursuit pendant le bail : ainsi, on demande parfois de faire les clôtures et les fossés nécessaires ou demandés par les voisins. La plupart du temps, ces travaux sont aux frais du preneur, mais ils sont parfois assurés à moitié par le bailleur. La variété des spécifications à ce sujet nous convainc que nous sommes à cet égard loin de clauses ritualisées, mais bien dans des situations où les parties négocient selon la situation sur le terrain.

Les spécifications sur les soins à apporter à la terre varient évidemment en fonction de la nature des biens loués. Sauf s’il s’agit de terrain exclusivement en prairie, la majorité des baux font référence à l’assolement. La plupart du temps, il s’agit de la formule « bien et duement entretenir labourer, cultiver ensemencer par soles et saisons convenables » (402 cas). Dans 42 cas, la question fait l’objet de spécifications détaillées, ce qui amène à penser que le sujet de l’assolement est une préoccupation pour les bailleurs. Dans 30 de ces baux, les directives montrent clairement que c’est l’assolement biennal qui est pratiqué. Quant aux prairies, la formule consacrée de « tenir les prairies en bonne nature de fauche » fait moins souvent l’objet de mention (132 cas). Cent quatre-vingt-dix baux font référence à l’utilisation du fumier, généralement en employant une formule du genre : « convertir les feures et fourrages en fumier et les transportera sur les terres » (90 cas). Certains propriétaires précisent que le fumier doit être épandu « là où c’est le plus nécessaire », d’autres insistent pour que le fumier serve d’abord au potager, voire au carré d’asperges.

Certains baux portent des précisions sur le travail de la terre qui reflètent des spécificités environnementales ou de mise en valeur. Ainsi, les baux accordés par Pierre Boileau, négociant à Chambly, précisent que les parties détruiront le « réveil-matin » (Euphorbia helioscopia L.) à communs frais[47]. Certains propriétaires demandent de transformer une partie de leur terre en prairie comme le fait Jean-Baptiste Tessier lorsqu’il loue sa terre de la côte à Baron : « faire labourer et mettre en prairie une pièce de terre qui se trouve entre la maison et la coulée[48] ». Un autre louant sa terre du faubourg Sainte-Marie précise que le preneur « devra prendre des animaux à garde du printemps à l’automne autant qu’il pourra en trouver et que la terre pourra nourrir[49] ». La proximité de la ville motive ces usages de la terre.

Le battage constitue une lourde tâche dans l’agriculture ancienne. La récolte étant partagée en deux, il est logique que, dans la plupart des cas, il soit précisé que le battage sera fait à frais commun. Il est vraisemblable que le notaire Grisé veuille dire la même chose en employant l’expression « le battage sera fait selon l’usage des fermes ». Dans certains cas (93), il est plutôt précisé que le bailleur fournira un homme à cette fin. D’autres baux (29) prévoient que le bailleur fournira un homme pour la récolte et cinq baux mentionnent qu’un homme sera fourni pour les deux opérations. Cette façon de procéder peut être lue comme une volonté du bailleur d’avoir une paire d’yeux sur place pour éviter les fraudes[50].

Le cheptel fourni par le preneur est un capital qu’il importe de sauvegarder. Plusieurs clauses dans les baux contribuent à cet objectif. Deux cent quarante-cinq baux mentionnent soit que le preneur remplacera les animaux perdus par sa négligence, soit que les animaux perdus par accident seront remplacés à moitié frais, soit les deux. Toutes ces formulations reviennent au même : en cas de négligence du preneur, ce sera à lui de remplacer l’animal perdu. Ailleurs (41 cas), on voit l’obligation faite au preneur de rendre les animaux à la fin du bail « de même valeur et de même nombre ». Ou alors, on interdit au fermier de se servir des animaux en dehors de l’usage de la ferme (46 cas). Peu de propriétaires sont plus précis quant aux soins à donner aux animaux. À part le notaire Simonet, très pointilleux lorsqu’il loue son exploitation de la Côte Saint-Luc en 1768, personne ne s’occupe de préciser que « les cochons pour eslever seront du mois de mars ou d’avril chaque année autant que faire se pourra » et que « pour que les brebis n’alaigne que dans le mois d’avril ou mai chaque année ils auront soin de mettre un tablier au bellier depuis le mois de juin jusqu’au premier décembre »[51]. Cette absence de précisions peut à la fois témoigner d’un élevage assez routinier ou d’une confiance faite au preneur qui n’a d’ailleurs pas intérêt à négliger les soins apportés aux animaux pour lesquels il paie une ferme particulière et, à plus forte raison, quand le bail prévoit que « l’augmentation du cheptel » sera partagée à moitié à la fin du bail (34 cas) ou appartiendra exclusivement au preneur (9 cas).

L’interprétation de ces clauses visant à sauvegarder la valeur des exploitations est délicate. Leur absence dans certains baux ne peut se lire comme un signe que le contrat liant les parties ne les sous-entend pas. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un propriétaire ne fait pas préciser que les animaux doivent être rendus en même nombre et en même valeur à la fin du bail que le preneur n’y est pas tenu. Ces clauses découlent de la logique de la location à moitié et peuvent être implicites. Leur présence par contre reflète certainement les inquiétudes de certains propriétaires, les conseils de quelques notaires et des sujets de discorde potentiels liés à la location. Il faudrait consulter les archives judiciaires pour savoir si les baux réussissent toujours à éviter les conflits.

Dernière remarque à ce sujet. La meilleure garantie pour un bailleur réside dans l’expérience et la réputation du fermier potentiel qu’il est bien difficile d’appréhender à trois siècles de distance. On pense aussi à sa solvabilité. Or, il est étonnant de constater que peu de baux, 42 en fait, mentionnent que le preneur consent une hypothèque sur ses biens au bailleur. Dans 26 cas, c’est une hypothèque sur les biens meubles et immeubles ; dans 16 cas, l’hypothèque porte sur des biens spécifiques. Mais au sujet des biens meubles, la précision est inutile, car la Coutume de Paris prévoit que le propriétaire de biens loués a le privilège sur les biens meubles mis par le locataire dans l’exploitation et bien sûr ce privilège porte aussi sur les fruits de la terre[52]. C’est ce qui explique sans doute que, dans le bail déjà mentionné du notaire Simonet, celui-ci se réserve non seulement sa propre part de grains mais aussi celle de son ex-fermier. Et en ce qui concerne les immeubles, préciser qu’il y a hypothèque pourrait être inutile si le fermier n’en possède pas. L’étude prévue des preneurs de baux permettra sans doute d’en savoir plus sur le choix des propriétaires lorsqu’il s’agit de confier leur exploitation à un fermier.

Jusqu’ici l’analyse des clauses des baux n’a pas réservé beaucoup de surprises. Mais ce que révèlent les deux derniers points abordés peut étonner. Commençons par la durée des baux et le moment de l’entrée en ferme.

Tableau 12

Répartition des baux selon leur durée

La durée des baux présente une surprise. Dans ce pays d’assolement biennal, la majorité des baux dure 36 mois et les baux de deux ans ou de multiple de deux sont peu fréquents. Comment expliquer ce fait alors que la durée des baux a tendance à refléter l’assolement, c’est-à-dire une rotation complète ? Aucune explication ne s’impose, si ce n’est une pesanteur culturelle qui fixe à trois ans la durée des baux, comme c’est le cas de plusieurs régions de France, en raison de l’assolement triennal, et qui appelle fermage ce qui est du métayage.

Qu’en est-il du temps d’entrée en ferme ? Ici l’adaptation au pays n’a pas pu être contournée. La prédominance de septembre est manifeste. Cela s’explique par le fait que le blé de printemps domine dans les champs. La Saint-Michel, le 29 septembre, a donc été adoptée par la plupart parce que le transfert entre les anciens et les nouveaux preneurs est simplifié : les récoltes sont terminées et engrangées, le labourage d’automne en vue des semailles du printemps se fait en octobre et il est normal que ce soit le nouveau preneur qui les réalise. Quelques problèmes se posent, en cas de changement de locataires. Le premier est la propriété du fourrage qui a été récolté l’été précédent et qui doit servir à l’hivernage des animaux qui se fait toujours à l’intérieur. Cette difficulté est aisément contournée : on mentionne le nombre de bottes de paille trouvées à l’entrée et on oblige le preneur à en laisser autant à sa sortie. Théoriquement, des guérets d’été peuvent être en jeu mais c’est rarissime : ces labourages d’été sont rares et on peut se demander pourquoi un preneur, sachant qu’il quitte la ferme en septembre, en ferait. Reste le battage. Celui-ci se fait entre novembre et avril. Où l’ex-locataire sortant bat-il son grain ? Retourne-t-il sur l’exploitation qu’il vient de quitter ou le transporte-t-il ailleurs ? La première hypothèse nous apparaît la plus plausible. D’une part, le battage se fait le plus souvent à moitié, d’autre part, le transport des grains est une porte ouverte à la fraude que les bailleurs ne devaient pas tolérer[53].

Tableau 13

Répartition des baux selon le mois de la prise de possession

La situation est différente lorsque, comme c’est le cas presque aussi fréquent, où le bail commence en mars ou avril. Des guérets d’automne sont mentionnés dans une minorité de cas et le preneur à sa sortie doit en rendre la même quantité. Dans ces cas, on peut penser que la rupture de la location précédente est intervenue pendant l’hiver. Faut-il alors penser que le début de ces baux faits au printemps s’explique par des différends entre ancien fermier et propriétaire au moment de la livraison des grains qui est toujours faite en hiver ? C’est une explication difficile à vérifier.

Parlant des réserves, l’historien Jean-Pierre Rocher écrit : « La liste ne saurait être limitative, tant l’imagination humaine a été fertile en ce domaine[54]. » Effectivement, ici, il faut souligner la créativité des bailleurs, mais elle tient moins à leur esprit fertile qu’à leurs besoins, à la distance entre l’exploitation louée et leur résidence, à la localisation de la terre et au rapport de force entre bailleur et preneur[55]. Cela explique que les réserves et les clauses supplémentaires sont aussi diverses que nombreuses.

Des bailleurs se réservent l’usage de tout ou d’une partie de certains bâtiments (125 baux). Il peut s’agir des bâtiments agricoles (grange, étable), particulièrement d’une partie de la grange pour y mettre la moitié de la récolte du propriétaire. D’autres réserves touchent la maison soit en tout ou en partie (réserve complète dans 35 cas, réserve partielle dans 125 cas). Ainsi, le négociant montréalais Étienne Nivard de Saint-Disier, qui loue deux terres (une à la côte Saint-Paul, l’autre à Verdun) à plusieurs reprises dans les années 1770, se réserve le droit de séjourner à la ferme quand bon lui semblera ; d’abord « pour lui et ses amis », et, après son mariage, « pour lui et sa famille », ce qui indique que la réserve n’est pas futile. Cette réserve au sujet de la maison est une clause fréquente pour les bailleurs urbains, désirant un séjour campagnard. Elle est aussi fréquente pour les veuves qui louent le bien familial en attendant que l’âge des enfants n’en justifie le partage.

D’autres réserves touchent une partie de la terre. Il peut s’agir d’un terrain pour cultiver, d’une prairie spécifique, du verger, d’une partie du potager, etc. La proximité de la ville amène certains propriétaires à se réserver le droit de lotir comme le fait Louis Duval lorsqu’il loue sa terre de la côte Sainte-Marie en 1751[56]. Les bailleurs se réservent aussi certains produits : une quantité précise de fourrage est la clause qui revient le plus souvent, ce qui est logique puisque le fourrage demeure généralement dans l’exploitation. On rencontre aussi des réserves pour des fruits ou des légumes. En tout, 47 baux mentionnent divers produits réservés.

Plusieurs réserves touchent le cheptel. Outre celle déjà mentionnée qui restreint au travail de l’exploitation l’utilisation du cheptel par le preneur, beaucoup de bailleurs se réservent le droit de pouvoir modifier le cheptel fourni lors de l’entrée en ferme. Ainsi, Étienne Nivard de Saint-Disier se réserve le droit de changer la vache qu’il a en ville contre une des vaches de son exploitation de Verdun s’il s’y trouve une meilleure laitière[57]. D’autres précisent qu’ils pourront utiliser le cheptel vif ou mort pour leur propre usage. Enfin, une clause permettant au bailleur de mettre ses propres animaux sur la terre soit pour les faire pacager pendant l’été, soit pour les hiverner revient aussi fréquemment. Le désormais familier Nivard de Saint-Disier se réserve la plupart du temps le droit de faire pacager son cheval et un poulain et le droit d’hiverner sa « vache citadine »[58] (c’est-à-dire celle qui lui fournit son lait ; les vaches tarissent l’hiver et il n’est pas utile de les garder à la ville). Ces trois têtes de bétail ne sont pas comprises dans le cheptel fourni.

Une clause de réserve fréquente étonne dans ce pays de grand espace. Les bailleurs se montrent très tatillons sur l’exploitation de la partie boisée de leur terre. Trois cent quarante-quatre baux mentionnent des réserves à ce sujet et les restrictions qu’ils comportent sont souvent multiples. On interdit la vente du bois (81 mentions), on circonscrit son usage au chauffage (231 mentions), aux clôtures (89 mentions) ou, plus largement, à l’utilité de la ferme (110 mentions). On restreint aussi l’espace où le bois sera prélevé (109 mentions). Par exemple, le bois doit être pris « tout à la main, attenant le désert ». D’autres baux précisent que le preneur ne pourra utiliser que le bois déjà à terre (26 mentions) ou fixent un montant de cordes auxquelles celui-ci a droit (26 mentions). Enfin, une minorité de baux (31) stipule une réserve totale du bois. Ces réserves sur le bois témoignent d’une tension entre le désir d’avancer les défrichements et celui de conserver cette ressource dont le marché existe, même si nous le connaissons mal, et dont la proximité par rapport à la ville constitue un avantage marqué. On voit que c’est cette dernière rationalité qui domine au XVIIIe siècle[59]. D’ailleurs, même sur des terres peu défrichées, le souci de conserver le bois existe. Ainsi, lorsque Joseph Quévillon prend à ferme la terre de la côte de la Visitation appartenant à Jacques Brugnon dit Lapierre, qui est alors dans les Pays d’en Haut , il a pour tâche de « garder et de surveiller les bois qui sont sur ladite terre ; il pourra poursuivre quiconque en prendra ou volera et pourra exiger l’amende nécessaire ». À part l’entretien des bâtiments, c’est la seule obligation du preneur qui, par ailleurs pourra ensemencer à son profit les terres labourables, mais ne pourra vendre, ni donner du bois à autrui, ni prendre du bois dans la cédrière[60].

Enfin, certaines clauses imposent un service personnel de la part du preneur[61]. Nous ne parlons donc pas ici de l’obligation pour le preneur d’apporter à la résidence du bailleur sa part de récolte (145 mentions), mais plutôt au transport d’autres biens dont du bois (84 cas). Ainsi le Séminaire de Saint-Sulpice exige de son fermier de la Montagne qu’il transporte de 10 à 15 cordes de bois « pris dans le lieu qui lui sera indiqué[62] ». Pour sa part, Pierre Boileau, négociant de Chambly, spécifie toujours lorsqu’il loue son exploitation, nommée Terre St-Croix, que le preneur est tenu de fournir le harnais et de le mener à chaque fois que le bailleur en aura besoin. Le preneur est payé 40 sols par jour, ce qui n’est pas rien, mais reste à savoir si le moment où Boileau requiert le harnais gène le travail du preneur[63]. Les Jésuites, quant à eux, exigent du fermier de leur terre située hors les murs, le long des fortifications de Montréal, qu’il transporte tous les printemps la glace nécessaire pour la glacière de leur maison située en ville. Le fermier doit aussi fournir 18 voyages de harnais, sans rétribution, « soit aux barques, soit au moulin, soit aux environs de cette ville ». Le même fermier doit apporter « tous les ans au-devant de leur terrain [en ville] les rames nécessaires pour garnir ledit terrain au Jour de la fête de Dieu et les dresser et les planter bien »[64]. De même, c’est le fermier qui fournira les rameaux pour l’église des Jésuites le jour de la fête des Rameaux. Ces derniers exigent aussi que l’épouse du fermier trait leurs vaches. Le sommet de ces charges semble atteint lors de la location d’une exploitation à Longue-Pointe, en 1745, par Nicolas Nafréchou. Celui-ci, négociant à la retraite, prévoit habiter sur l’exploitation et, à cette fin, il se réserve la moitié de la maison ainsi que l’usage de la cuisine et du four. Le bail prévoit aussi que le fermier devra « tirer la vache du bailleur et lui porter son let [lait] dans sa chambre[65] ». La charge a dû être jugée exagérée par le preneur, car cette clause est finalement rayée et seule demeure l’obligation de traire la vache. Mais quoiqu’il en soit, ces obligations traduisent un rapport de force inégal entre les preneurs et les bailleurs qui en profitent pour intégrer au bail des obligations qui n’ont pas de lien avec la nature intrinsèque d’un bail à métayage.

On peut en dire autant de l’obligation faite au fermier de loger des tiers. Il peut s’agir des donataires de la terre que le propriétaire s’est engagé à entretenir ou d’un « donné » comme le nommé St-Gilles pour qui le fermier du couple Denis Destienne de Clérin et Jeanne Leselle doit « réserver une place dans la cuisine pour mettre [son] lit et la faculté de faire à manger[66] ». Dans un autre acte, le bailleur précise que son fermier devra loger les soldats qui pourraient lui être envoyés[67]. Enfin, mentionnons que certains baux spécifient que le preneur devra faire les corvées royales exigées pour la terre soit les travaux de voirie (102 cas). Cette précision apparaît plus souvent après la Conquête, ce qui peut signifier que les bailleurs sont moins assurés du respect des pratiques antérieures[68].

Conclusion

Le contenu de ces 682 baux est révélateur sous plusieurs aspects. Il permet de confirmer certaines connaissances sur l’agriculture et l’aménagement des fermes : prédominance de l’assolement biennal, système de clôtures complexe incluant des parcs spéciaux pour les animaux. Il nous révèle l’émergence de nouvelles utilisations du sol à proximité de la ville de Montréal : verger, potager, prairie artificielle, pâturages importants ainsi que le souci précoce de la protection des boisés. Il est par ailleurs fascinant de voir comment, malgré les différences de climat et des situations socioéconomiques, à quel point les pratiques révélées pas les contrats ressemblent à celle de certaines régions de France. Dans le débat opposant les tenants de la « canadianité précoce » à ceux du maintien tardif de traits français, la prépondérance des baux de trois ans ou de multiple de trois, illogique au beau milieu d’un pays où l’assolement biennal est presque universel, est une petite pièce à verser au dossier.

Cette étude met aussi en lumière un phénomène peu traité en histoire rurale de la vallée laurentienne au XVIIIe siècle : l’existence pérenne du faire-valoir indirect, même après que la mise en valeur des exploitations eut dépassé le stade initial. Elle montre une réalité nouvelle du faire-valoir indirect : la location de grosses exploitations au XVIIIe siècle contrairement à la situation du XVIIe siècle. Le métayage a sans doute d’abord été préféré au fermage, en raison du dénuement des fermiers potentiels mais aussi de la pénurie de numéraire et de la faiblesse des surplus de production, ce qui entraînait une commercialisation mal organisée.

L’historiographie a montré que ces caractéristiques s’estompent à partir de la deuxième décennie du XVIIIe siècle : un nombre de plus en plus important de producteurs sont au-dessus du seuil de la subsistance et disposent de surplus commercialisables[69]. C’est alors que s’organise un réseau de commercialisation. Alors pourquoi ne pas avoir adopté le fermage, du moins en certains cas ? C’est sans doute parce que, comme Louise Dechêne l’a bien montré, dans la même période, le poids de le consommation rurale est encore considérable (près de la moitié de la récolte) et qu’une partie des ruraux continue de se l’approprier de façon, pourrait-on dire, préférentielle en vendant leur travail et en se faisant payer en blé. On sait aussi que la commercialisation de l’autre moitié est aléatoire en raison de l’intervention étatique, surtout en période de guerre[70]. Ajoutons à cela un facteur permanent, soit l’isolement de la colonie. Dans ces conditions, les bailleurs prudents ont visiblement préféré ne pas changer leurs habitudes. Ajoutons à cette raison un autre fait entrevu plus haut : le métayage permet une meilleure surveillance des locataires que le fermage[71].

Enfin, notre étude attire aussi l’attention sur le groupe des fermiers ou « laboureurs ». Qui sont ces individus qui, au XVIIIe siècle, sont susceptibles de prendre à ferme ces grosses exploitations ? Et à qui les propriétaires font-ils confiance ? Notre étude en cours sur les fermiers permettra sans doute de répondre en partie à ces questions. Les baux nous amènent aussi au coeur d’une négociation entre bailleur et preneur et laissent envisager un rapport parfois inégal entre eux. L’addition de clauses, imposant au preneur des charges qui n’ont rien à voir avec la nature intrinsèque du bail, en est la preuve. Cette étude nous permet donc de souligner que la société rurale du XVIIIe siècle est plus complexe et plus diversifiée que ce que l’historiographie portant sur les paysans propriétaires avait permis de constater. S’il est maintenant bien établi qu’il existe une hiérarchie autant économique que sociale dans ce groupe[72], il est sans doute temps d’envisager la possibilité qu’il ait pu exister des paysans sans terre ou des paysans qui ont renoncé à la propriété de façon définitive afin de cultiver la terre d’autrui.

Parties annexes

Note biographique

Sylvie Dépatie s’intéresse à l’histoire des campagnes canadiennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est professeure au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal.

Notes

-

[1]

Je remercie mes assistants de recherche : Claude Berrardelli, le compagnon de la première heure, Philippe Plourde et Guillaume Fortin. Comme toujours, Thomas Wien et Mario Lalancette ont été des lecteurs attentifs.

-

[2]

Parmi les principales monographies à caractère socioéconomique portant sur les paysans propriétaires aux XVIIe et XVIIIe siècles, mentionnons : Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle (Paris et Montréal, Plon, 1974) ; Allan Greer, Peasant, Lord, and Merchant. Rural Society in Three Quebec Parishes : 1740-1840 (Toronto, University of Toronto Press, 1985) ; Christian Dessureault, « Les fondements de la hiérarchie sociale au sein de la paysannerie : Saint-Hyacinthe, 1760-1815 », thèse de doctorat (histoire), Université de Montréal, 1985 ; Thomas Wien, « Peasant Accumulation in a Context of Colonization, Rivière du Sud, Canada, 1720-1775 », thèse de doctorat (histoire), Université McGill, 1987 ; Sylvie Dépatie, « L’évolution d’une société rurale : l’île Jésus au XVIIIe siècle », thèse de doctorat (histoire), Université McGill, 1988.

-

[3]

Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé (Paris, Fayard, 1997). Pour une description des deux modes de location dans le cadre français, Jean-Marc Moriceau, « Le changement agricole. Transformations culturales et innovation (XIIe-XIXe siècle) », Histoire & Sociétés Rurales, 1,1 (1994), p. 37-66.Pour une présentation plus théorique, voir Gérard Béaur et Mathieu Arnoux, « Introduction », dans Gérard Béaur, Mathieu Arnoux, Anne Varet-Vitu, dir., Exploiter la terre. Les contrats agraires de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Caen, 10-13 septembre 1997 (Rennes, Association d’Histoire des Sociétés rurales, 1997), vol. 7, p. 6-12.

-

[4]

Adam Smith, John Stuart Mills, Karl Marx et Lénine s’entendent sur ce sujet selon Rebecca Jean Emigh, « The Spread of Sharecropping in Tuscany : The Political Economy of Transaction Costs », American Sociological Review, 62, 3 (1997), p. 423-424. L’article d’Emigh conteste cette supériorité.

-

[5]

Annie Antoine, « La légende noire du métayage dans l’Ouest de la France (XVIIIe-XIXe siècle) », dans G. Béaur, M. Arnoux, A. Varet-Vitu, dir., Exploiter la terre…, p. 457.

-

[6]

A. Antoine, « La légende noire du métayage… ».

-

[7]

Plusieurs études attestent de l’importance du faire-valoir indirect et de sa grande diversité en France, en Angleterre, en Italie. Voir G. Béaur, M. Arnoux et A. Varet-Vitu, dir., Exploiter la terre…

-

[8]

Willard F. Bliss, « The Rise of Tenancy in Virginia », The Virginia Magazine of History and Biography, 58, 4, (1950), p. 427-441 ; Stephen Innes, « Land Tenancy and Social Order in Sprinfield, Massachusetts, 1652 to 1702 », William & Mary Quarterly, 35, 1 (1978), p. 33-56 ; Lorena S. Walsh, « Land, Landlord and Leaseholder : Estate Management and Tenant Fortunes in Southern Maryland, 1642-1820 », Agricultural History, 59, 3 (1985), p. 373-396 ; Lucy Simler, « Tenancy in Colonial Pennsylvania : The Case of Chester County », William and Mary Quarterly, 43, 4 (1986), p. 542-569 ; Steven Sarson, « Landlessness and Tenancy in Early National Prince George’s County, Maryland », William & Mary Quarterly, 57, 3 (2000), p. 569-598. Nous renvoyons à ce dernier qui cite plusieurs autres études couvrant la plupart des 13 colonies américaines.

-

[9]

Catherine Anne Wilson, Tenants in Time. Family Strategies, Land and Liberalism in Upper Canada (Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2009).

-

[10]

Jennifer L. Waywell, « Farm Leases and Agriculture on the Island of Montreal, 1780-1820 », mémoire de maîtrise (histoire), Université McGill, 1989.

-

[11]

R. Cole Harris, The Seigneurial System in Early Canada a Geographical Study (Madison, University of Wisconsin Press, 1968), p. 145-146.

-

[12]

L. Dechêne, Habitants et marchands..., p. 280-282.

-

[13]

L. Dechêne, Habitants et marchands..., p. 280-282.

-

[14]

C. Dessureault, « Les fondements… », p. 235-247.

-

[15]

La location de potagers et vergers, fréquente aux environs de la ville de Montréal, a déjà fait l’objet d’une analyse. Voir Sylvie Dépatie, « Jardins et vergers à Montréal au XVIIIe siècle », dans Sylvie Dépatie, Catherine Desbarats, Danielle Gauvreau, Mario Lalancette et Thomas Wien, dir., Vingt ans après Habitants et marchands. Lectures des XVIIe et XVIIIe siècles canadiens (Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1998), p. 226-253.

-

[16]

Jennifer L. Waywell, « Farm Leases… », p. 7.

-

[17]

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Montréal (BAnQ-M), Minutier du notaire (M. not.) Pierre Raimbault, 13 avril 1726 ; M. not. Danré de Blanzy, 4 novembre 1743 ; M. not. Hodiesne, 30 janvier 1753 ; M. not. Hodiesne, 12 mars 1754 ; M. not. Hodiesne, 9 mars 1757. Berey meurt en 1762.

-

[18]

Claude Chéreau, qui a étudié les baux angevins et manceaux aux XVIIe et XVIIIe siècles, observe aussi que les séries de baux sont lacunaires. La pratique consistait à passer un bail notarié qu’une fois sur deux, trois ou quatre. Le reste se faisait par prolongation verbale. Il note aussi les locations à l’essai qui n’étaient officialisées par un bail qu’au bout d’un an ou deux. Voir Claude Chéreau, « Pour une approche méthodique des baux angevins et manceaux aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Joseph Goy et Emmanuel Le Roy Ladurie, dir., Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l’époque préindustrielle, actes du colloque préparatoire (30 juin-ler et 2 juillet 1977) au VIIe Congrès international d’histoire économique, section A 3. Edimbourg, 13-19 août 1978 (Paris, École des Hautes Études en Sciences sociales, 1982), p. 531-535.

-

[19]

Ces renseignements bruts ont fait l’objet de regroupements selon la grille socioprofessionnelle développée par Danielle Gauvreau pour son étude de la population de Québec, Québec, une ville et sa population au temps de la Nouvelle-France (Sillery, Presses de l’Université du Québec, 1991). Deux catégories ne respectent pas cette grille. Nous avons en effet décidé de retenir l’appellation « seigneur » qui apparaît dans les baux, même si cette catégorie n’est pas mutuellement exclusive par rapport aux autres. Il s’agit ici de seigneurs qui louent le domaine ou un arrière-fief. De plus, nous n’avons pas inclus les preneurs nommés « laboureurs » dans la catégorie des paysans, afin de demeurer sensible à cette catégorisation professionnelle qui annonce peut-être la constitution d’un groupe social distinct, comme le suggérait Louise Dechêne. Précisons que la catégorie « paysan » regroupe les paysans propriétaires appelés « habitants » dans les actes.

-

[20]

Surtout dans le cas d’exploitations encore dans l’indivision qui appartiennent à des enfants majeurs.

-

[21]

Cela a été exposé abondamment dans les études sur la paysannerie publiées entre les années 1970 et 1990. Pensons aux études basées sur les inventaires après décès faites par Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot et aux monographies régionales évoquées au début de cet article. La raison en est assez simple : la superficie exploitable d’une terre est facilement observable par une visite sur les lieux et son étendue ne peut faire l’objet d’une dissimulation. Dans un article portant sur le faire-valoir indirect dans une zone du Massif central, Charles Perronin note aussi l’absence de mesure de surface et précise que cela suppose une connaissance du domaine par le métayer, « À partir des baux de métairies dans la région de Montaigut, en Combraille », dans L’élevage et la vie pastorale dans les montagnes de l’Europe au Moyen Âge et à l’époque moderne. Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Institut d’étude du Massif central, 1984), p. 367-376.

-

[22]

Sur la base de 1,5 minot par arpent en assolement biennal, ce qui est très généreux. Thomas Wien mentionne plutôt un minot par arpent, « “Les travaux pressants”. Calendrier agricole, assolement et productivité au Canada au XVIIIe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, 43, 4 (1990), p. 535-558. Les superficies calculées pourraient donc être sous-estimées du tiers.

-

[23]

Quelques cas supplémentaires ont pu être intégrés, soit ceux des terres louées aux alentours de l’aveu de 1731, identifiées dans ce document. Voir Jacques Mathieu et Alain Laberge, dir., L’Occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent. Les aveux et dénombrements : 1723-1745 (Sillery/Outremont, Septentrion/Centre de recherche Lionel-Groulx, 1991).

-

[24]

L’arpent de superficie alors utilisé correspond à 0,84 acre et à 0,34 hectare.

-

[25]

Alain Laberge, Portraits de campagne. La formation du monde rural laurentien au XVIIIe siècle (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010), p. 125.

-

[26]

S. Dépatie, « L’évolution d’une société rurale : l’île Jésus… », p. 208-211.

-

[27]

À titre comparatif, le cheptel moyen des exploitations paysannes inventoriées dans 169 inventaires après décès rédigés à l’île Jésus entre 1720 et 1775 est le suivant : 2,70 boeufs, 2,63 vaches, 0,87 taureau, 0,85 taure, 2,95 porcs, 6,09 moutons, 1,52 cheval, 0,33 poulain, 10,66 têtes de volaille. (S. Dépatie, « L’évolution d’une société rurale : l’île Jésus… », p. 235). Dans la seigneurie de la Rivière-du-Sud pour la même période, les chiffres tirés de 224 inventaires sont 5,73 pour les boeufs et vaches, taureaux et génisses, 1,56 pour les chevaux, 3,19 pour les porcs et 4,95 pour les moutons. (T. Wien, « Peasant Accumulation… », p. 263).

-

[28]

BAnQ-M, M. not. David, 8 novembre 1723.

-

[29]

Francis Brumont, « Le métayage en Gascogne à l’époque moderne », dans G. Béaur, M. Arnoux et A. Varet-Vitu, dir., Exploiter la terre…, p. 134.

-

[30]

Paul Ravaux, « Le fermage et le métayage en Poitou au XVIe siècle », dans L’agriculture et les classes paysannes. La transformation dans le Haut-Poitou au XVIe siècle (Paris, Rivière, 1926), p. 190-191.

-

[31]

J. Mathieu et A. Laberge, dir., L’Occupation des terres…, p. 273. La description des autres domaines des Sulpiciens apparaît à la même page.

-

[32]

Catherine Objois, « Les meuniers dans la seigneurie de l’île de Montréal au XVIIIe siècle », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 1981.

-

[33]

Plus connue comme l’île des Soeurs, parce qu’elle deviendra la propriété de la Congrégation de Notre-Dame, cette île est située dans le fleuve Saint-Laurent au sud-ouest de l’île de Montréal.

-

[34]

M. not. Lepailleur, 15 mai 1727. À remarquer que dans l’aveu de 1731, ce domaine est inscrit comme ayant 250 arpents en tout, avec 100 arpents de terre labourable et 20 de prairie (J. Mathieu et A. Laberge, dir., L’Occupation des terres…, p. 231). Étant donné l’importance du cheptel révélé par le bail, cette dernière mention semble très réaliste.

-

[35]

BAnQ-M, M. not. Panet, 12 mars 1763 ; M. not. Panet 1er octobre 1761.

-

[36]

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, plusieurs publications ont porté sur la transmission des patrimoines paysans. Plusieurs références à ces travaux apparaissent dans Sylvie Dépatie, « La transmission du patrimoine dans les terroirs en expansion : un exemple canadien au XVIIIe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, 44, 2 (1990), p. 171-198 ; Louis Lavallée, La Prairie en Nouvelle-France. Étude d’histoire sociale, (Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1993), p. 182-214.

-

[37]

Les cas inconnus s’expliquent par le fait que la description du cheptel fait l’objet d’un écrit à part qui devait être annexé au bail mais qu’on ne retrouve pas. C’est d’autant plus dommage que cela arrive le plus souvent dans les grosses exploitations.

-

[38]

Voir à cet égard les principales études sur le sujet : L. Dechêne, Habitants et marchands… ; A. Greer, Peasant, Lord, and Merchant… ; C. Dessureault, « Les fondements… » ; T. Wien, « Peasant Accumulation… » ; S. Dépatie, « L’évolution d’une société rurale : l’île Jésus… ».

-

[39]

Le mot « écroit » est un canadianisme qui désigne « les petits des animaux en particulier des bêtes à corne ». Suzelle Blais, dir., Néologie canadienne de Jacques Viger (manuscrits de 1810) (Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1998), p. 87.

-

[40]

Maria Mondoux, L’Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal d’après les annales manuscrites, les documents originaux de l’Institut des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph et autres sources, 1642-1763 (Montréal, Thérien Frères,1942) ; Robert Lahaise, dir, L’Hôtel-Dieu de Montréal (1642-1973) (Montréal, Hurtubise HMH, 1973).

-

[41]

BAnQ-M, M. not. Comparet, 18 septembre 1748. La terre est située dans la côte Saint-Léonard. Le marchand est Guillaume Bomer de Pointe-aux-Trembles.

-

[42]

Deux baux sont signés, chacun pour une durée de trois ans. BAnQ-M, M. not. Danré de Blanzy, 6 octobre 1750 ; M. not. Danré de Blanzy, 6 octobre 1756. Le loyer passe alors à 200# par an.

-

[43]

BAnQ-M, M. not. Soupras, 15 juillet 1777. Le bail prévoit que, si Lacroix hiverne dans les Pays d’en Haut, le preneur se servira du poêle de la maison.

-

[44]

Par exemple, à l’article « Fermages », l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert indique que, pour le paiement de son fermage, le propriétaire est un créancier privilégié à tous autres créanciers même si la saisie de ces derniers est antérieure à la sienne et même avant la taille pour le loyer de l’année courante.

-

[45]

Annie Antoine, « La légende noire du métayage… », p. 469.

-

[46]

Francis Brumont, « Le métayage en Gascogne à l’époque moderne », dans G. Béaur, M. Arnoux et A. Varet-Vitu, dir., Exploiter la terre…, p. 147.

-

[47]

BAnQ-M, M. not. Grisé, 15 juin 1771 ; M. not. Grisé 30 novembre 1775 ; M. not. Grisé 1er juin 1778. L’euphorbe réveil-matin est une mauvaise herbe annuelle qui pousse sur les terrains cultivés.

-

[48]

BAnQ-M, M. not. Foucher, 9 septembre 1778.

-

[49]

BAnQ-M, M. not. Simonnet, 13 octobre 1751.

-

[50]

C’est ce que fait remarquer Jean-Philippe Colin, « Le métayage au Mexique (XVIe-XXe siècles) », Histoire & Sociétés Rurales, 14, 1 (2000), p. 75.

-

[51]

BAnQ-M, M. not. Simonet, entre le 28 octobre 1768 et le 2 novembre 1768, Bail par François Simonet à Joseph Prévost et Marie Mayot.

-

[52]

Claude Duplessis, Traitez de Mr Duplessis ancien avocat au parlement sur la Coutume de Paris, 4ème édition avec des notes de MM Berroyer et De Laurière, tome premier (Paris, 1726), p. 621.

-

[53]

À l’appui de notre hypothèse, signalons ce bail rédigé à la suite d’une annulation d’un autre bail précisant que le fermier sortant se réserve la grange pour loger les grains de la récolte de l’année en cours jusqu’à ce qu’ils soient battus, BAnQ-M, M. not. Comparet, 5 juin 1754.

-

[54]

Jean-Pierre Rocher, « Une spécificité agraire de la Puisaye. Les manoeuvreries, petites exploitations complémentaires des métairies (XVIIIe-XIXe siècle) », Histoire & Sociétés Rurales, 5 (1996), p. 97-110.

-

[55]

Albéric de Calonne, La vie agricole sous l’ancien régime en Picardie et en Artois (Paris, Guillaumin et cie, 1883), p. 71.

-

[56]

BAnQ-M, M. not. Simonnet, 17 novembre 1751, Bail de Louis Duval à Étienne Bleau.

-

[57]

BAnQ-M, M. not. Simonnet, 30 août 1771, Bail de Étienne Nivard de Saint-Disier à Sylvain Dupuis.

-

[58]

BAnQ-M, M. not. Simonnet, 9 mai 1774, Bail de Étienne Nivard de Saint-Disier à Pierre Delage dit Jolicoeur.

-

[59]