Résumés

Résumé

Auparavant pris en charge par des réseaux privés d’assistance, les chômeurs se retrouvent en nombre sans précédent durant la crise des années 1930, forçant ainsi l’État à légiférer dans un nouveau domaine d’intervention. Au Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux conçoivent de vastes programmes d’aide (secours directs et travaux publics), dont ils laissent cependant la gestion et l’application aux municipalités. À Drummondville, les élus sollicitent pour cette tâche la collaboration de certaines associations, particulièrement la Chambre de commerce, la Ligue des propriétaires et l’Association des manufacturiers canadiens. Le présent article s’intéresse au rôle de chacune de ces organisations et, plus largement, aux réseaux locaux formés par les élites dans le cadre de la mise en oeuvre des premières politiques à l’égard du chômage.

Abstract

The unemployed, who were previously the responsibility of private assistance networks, reached unprecedented numbers during the Great Depression, thus forcing the government to create legislation in a new area of intervention. In Canada, the federal and provincial governments designed extensive assistance programs (direct relief and public works), which were nonetheless the responsibility of the municipalities to manage and implement. In Drummondville, elected municipal officers sought the collaboration of specific associations to perform this task, in particular the Chamber of Commerce, the Property Owner’s League, and the Canadian Manufacturers’ Association. This article focuses on the role of each of these organizations, and more broadly, on the local networks developed by the elite for the implementation of the first unemployment policies.

Corps de l’article

À une époque où le discours néolibéral affirme à grands cris les vertus du laissez-faire économique et dénonce l’intervention des gouvernements, notamment dans les domaines sociaux, les études se multiplient sur la crise de l’État providence. Dans un tel contexte, il apparaît pertinent de poser à nouveau un regard sur la Grande Dépression des années 1930, comme une charnière dans le développement des politiques sociales au Québec et au Canada. Lors de cette crise qui génère un nombre de chômeurs sans précédent, les trois niveaux de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) sont amenés à élaborer et à gérer des programmes sociaux pour venir en aide aux populations touchées par la situation économique.

À ce jour, l’élaboration et la mise en oeuvre des premières mesures d’assistance publique ont surtout été appréhendées selon des perspectives d’analyse privilégiant le point de vue de l’État central. En revanche, les réalités locales sont moins connues. Sachant que le Québec est de toutes les provinces celle qui demande aux municipalités l’effort le plus important sur le plan financier[2], il s’avérait d’autant plus intéressant d’étudier les rouages de l’aide aux chômeurs dans un territoire administratif particulier.

Dans le cadre de notre mémoire de maîtrise[3], en prenant Drummondville pour terrain d’enquête, nous avons montré les responsabilités nombreuses du gouvernement municipal en matière d’assistance aux personnes sans travail. En effet, ce dernier détermine les critères d’admissibilité aux mesures sociales, décide des montants accordés aux familles, gère la distribution de l’aide, organise des travaux compensatoires pour les bénéficiaires de secours directs et supervise le bureau de placement chargé de ramener les chômeurs sur le marché du travail.

Or, le conseil municipal n’est pas l’unique lieu d’intervention des élites locales. Différents groupes d’intérêts, particulièrement la Chambre de commerce, la Ligue des propriétaires et l’Association des manufacturiers canadiens, participent aussi à la mise en place des nouveaux mécanismes de l’assistance publique en collaborant de diverses façons avec le conseil de ville. Voyons d’abord comment les municipalités héritent de pouvoirs aussi importants en matière d’assistance durant les années 1930. Nous soulignerons ensuite l’intérêt particulier que revêt Drummondville comme terrain d’enquête. Puis, pour mieux comprendre les liens que tissent le conseil municipal et le monde associatif dans le dossier de l’aide aux chômeurs, nous mettrons en relief les responsabilités qu’assume la municipalité de Drummondville dans ce domaine, ainsi que la composition des organisations impliquées dans la mise en oeuvre des mesures d’assistance et ce qui favorise ou entrave leur collaboration.

La mise en place des politiques sociales durant l’entre-deux-guerres

Avant l’adoption de la Loi de l’assistance publique (1921), il n’existait prati-quement pas de mesures destinées aux pauvres gérées par l’État central. Les mesures étaient déployées localement et relevaient du domaine de la charité privée. En 1910, à Montréal, un projet de municipalisation de l’assis--tance aux indigents est étudié par une Commission spéciale. L’un des membres, Albert Chevalier, propose alors de créer un bureau de placement municipal pour les chômeurs désirant travailler et un refuge municipal pour protéger les individus préférant « vivre d’expédients ». Cette initiative reste cependant sans suite, la Commission jugeant que l’assistance perdrait de son efficacité une fois gérée par des fonctionnaires salariés[4].

Jusqu’aux années 1920, les mesures existantes se résument donc essentiellement à de la charité privée, qui se concrétise dans la famille, la paroisse (notamment par la Société Saint-Vincent-de-Paul) et les institutions privées d’assistance (orphelinats, asiles, secours mutuels). Or, la dépression de 1920-1924 révèle les insuffisances de ce réseau d’aide et le gouvernement provincial se décide à intervenir auprès des personnes inaptes au travail, en prenant soin de préciser que cette ingérence n’est justifiée que par « les conditions économiques et industrielles anormales[5] ».

Il faudra attendre que la crise des années 1930 généralise et accentue des problèmes déjà présents pour que l’État étende la portée des politiques sociales en y incluant la vaste catégorie des chômeurs - personnes aptes au travail mais sans emploi. Le gouvernement fédéral élabore pour ces derniers deux programmes d’aide qui reposent sur un système de financement tripartite[6] des différents niveaux de gouvernement : les travaux publics, qui prennent la forme de projets de construction et d’aménagements visant l’embauche de chômeurs, et les secours directs, qui procurent un revenu minimum aux personnes n’ayant pu être employées pour ces grands travaux et qui sont jugées dans le besoin. Outre les responsabilités financières importantes qui incombent aux municipalités, une large part de la gestion de ces politiques leur revient également. À partir de la décennie 1930, les administrations municipales possèdent une marge de manoeuvre grandissante dans la gestion des services locaux, notamment dans les domaines sociaux. C’est ce que montre l’évolution des budgets municipaux, entre autres à Montréal[7].

En fait, la marge d’autonomie des gouvernements municipaux ne sera réduite qu’avec la distribution des premières prestations d’assurance-chômage, en 1942. Par cette législation, les conseils municipaux voient « leur rôle se confiner à l’application locale des mesures décidées […] par les pou-voirs supérieurs[8] ». D’ailleurs, une telle uniformisation faisait partie des recommandations du rapport Marsh (1943) et des intellectuels mandatés par la Commission Rowell-Sirois (1937-1940) pour étudier les nouveaux champs d’intervention de l’État[9]. Ces rapports d’enquêtes constataient, entre autres, la latitude considérable des gouvernements locaux dans la mise en oeuvre des politiques destinées aux chômeurs, donnant lieu à une application souvent discriminatoire de ces mesures.

Pourquoi l’État central fait-il appel aux municipalités pour mettre en place les premières mesures destinées aux personnes sans travail ? Devant une crise soudaine et d’une ampleur sans précédent, le gouvernement fédéral ne dispose pas des infrastructures et des ressources humaines pour intervenir localement. C’est pourquoi les municipalités et les notables locaux vont devenir les véritables maîtres d’oeuvre, les seuls à pouvoir appliquer efficacement les nouvelles mesures. Les années 1930 constituent donc une période de transition, puisque les politiques d’assistance expérimentées durant cette dépression préparent la mise en place d’un programme d’assurance-chômage plus centralisé.

La crise, comme laboratoire des premières mesures d’aide aux chômeurs, a retenu l’attention de plusieurs historiens. Nombreuses sont les synthèses couvrant une large période et portant sur l’émergence des politiques sociales dans l’ensemble du Canada[10] ou dans certaines provinces, comme l’Ontario[11] et le Québec[12]. Toutefois, peu de travaux abor-dent les politiques d’assistance dans le cadre spatial restreint d’une localité. Certaines études, prenant pour terrains d’enquête Québec[13], Montréal[14], Sherbrooke[15] et Verdun[16], s’attardent à l’évolution des mesures d’aide aux chômeurs durant la décennie 1930 et aux discours des élites locales sur ces pratiques d’assistance. Le mémoire de Suzanne Clavette sur Verdun s’intéresse également aux forces sociales qui émergent avec la Dépression, tels le regroupement de chômeurs et l’association des propriétaires. Toutefois, l’historienne s’en tient aux interventions de ces organismes, sans véri-tablement chercher à déceler la composition de ces groupes, leurs intérêts et leurs interrelations.

À cet égard, l’étude de Terry Copp[17] est plus instructive. L’auteur, qui s’intéresse au gouvernement municipal de Montréal durant la crise, met l’accent sur les rivalités entre le maire Camilien Houde et les associations d’hommes d’affaires, notamment au sujet des mesures d’aide aux chômeurs. L’historien note que les groupes d’intérêts, formés notamment par les élites d’affaires anglophones, s’opposent à une hausse des dépenses d’assistance. Pour sa part, Michèle Dagenais[18] souligne le problème du favoritisme dans la distribution des secours directs et le choix des chômeurs pour les travaux publics. S’appuyant sur la correspondance des conseillers municipaux, elle montre que ces derniers tentent d’influencer le Comité exécutif en recommandant certains individus de leur secteur administratif ou de leur entourage. Elle aborde les réformes capitales qui ont dû être mises en place pour que cessent ces pratiques, liées notamment à la grande marge de manoeuvre des instances locales dans l’application des mesures d’aide.

D’autres recherches portant sur les dynamiques de pouvoir dans des centres urbains en développement se sont révélées importantes pour l’élaboration de notre problématique. Ces études abordent les rapports de force entre le conseil de ville et des promoteurs industriels autour des enjeux de l’urbanisation et de l’industrialisation. L’ouvrage de Pierre Gremion[19], par exemple, éclaire les stratégies des acteurs locaux, leurs circuits d’influence et la mobilisation des groupes d’intérêts en France. L’auteur montre que l’intervention de l’État central passe par le travail des notables locaux, qui adaptent l’appareil administratif aux exigences du niveau supérieur de gouvernement et permettent ainsi une application efficace des politiques.

Au Québec, le thème du pouvoir politique local est celui qui, durant les années 1990, a été le plus prisé par les chercheurs en histoire urbaine[20]. De telles études s’intéressent aux relations entre différents acteurs locaux (élus, agents de l’administration municipale, mouvements urbains, etc.) dans des contextes particuliers. Par exemple, Paul-André Linteau[21], qui s’est intéressé aux principaux acteurs de l’urbanisation de Maisonneuve, traite du rôle clé des autorités politiques locales, auprès desquelles les pro--moteurs tentent de se faire entendre pour insuffler aux politiques municipales une vocation industrielle. Dans une étude sur les enjeux de la croissance urbaine, Mireille Lehoux[22] constate par ailleurs que les intérêts des élus municipaux et des associations formées d’hommes d’affaires sont le plus souvent convergents. La présence de réseaux de sociabilité favorise des liens étroits entre ces organisations, de telle sorte que le conseil de ville en arrive à promouvoir le développement industriel tant sollicité par les groupes d’intérêts qui gravitent autour de lui. Alain Ruest[23] en arrive à une conclusion semblable dans le cas de Grand-Mère, dont la croissance, au début du XXe siècle, est liée à la présence de la Laurentide Pulp Company. Cette dernière aurait en effet influencé la gestion des services municipaux pour accroître le confort de ses employés, particulièrement les cadres.

La présente étude s’inscrit dans cette voie de recherche, mais interroge d’autres enjeux que la croissance urbaine et industrielle (particulièrement les mesures d’aide aux chômeurs) et s’attarde à une période transitoire dans la mise en place des politiques d’assistance. La crise des années 1930 a donné lieu à de multiples tâtonnements. Elle a exigé des autorités municipales une intervention rapide et efficace, obligeant les élites locales à chercher des compromis et à collaborer avec le monde associatif, collaboration parfois tendue mais jugée essentielle. Seule une étude localisée permet de saisir les relations entre les acteurs qui participent à la mise en oeuvre des mesures visant à soutenir les chômeurs. Drummondville, par ses caractéristiques démographiques, sociales et économiques, constitue un lieu d’enquête particulièrement riche.

Drummondville comme terrain d’enquête

L’intérêt de la ville de Drummondville pour cette recherche est multiple. À la différence de Montréal, Québec, Sherbrooke et Verdun, sur lesquelles ont porté les études de cas sur la Dépression et les politiques sociales, Drummondville ne dépasse le cap des 10 000 habitants qu’au début des années 1940[24]. Le choix d’une petite localité permet d’avoir une meilleure prise sur les réalités locales et de cerner les caractéristiques d’une plus forte proportion des acteurs municipaux et des bénéficiaires des mesures d’assistance.

De plus, Drummondville est marquée par un essor industriel considérable, dans le domaine du textile surtout, à partir de la Première Guerre mondiale. Les entreprises de ce secteur ayant besoin d’une main-d’oeuvre abondante, la localité connaît une expansion urbaine rapide et une croissance démographique importante[25]. Ces tendances se maintiennent durant la crise, les chômeurs des campagnes environnantes et d’autres centres urbains moins prospères croyant y trouver de l’emploi. L’arrivée de nouveaux pauvres complique l’organisation de l’assistance, car il faudra trouver des moyens pour ralentir cette migration ; tout en portant secours à ces gens dans le besoin qui, remplis d’espoir, affluent vers Drummondville.

L’ampleur du phénomène se mesure difficilement, mais ces migrants sont en nombre suffisamment important pour que des mesures soient prises. Les repas servis à partir de 1931 à l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville en sont un exemple. Même s’ils sont offerts à tous, les autorités locales constatent qu’ils sont surtout servis à des « indigents dont la plupart [sont] des étrangers venus [à Drummondville] dans le but de trouver de l’ouvrage[26] ». De janvier 1931 à décembre 1933, période où le service est offert, l’hôpital sert entre 84 et 247 repas par mois[27]. Croyant que la réputation de la ville est à l’origine de cette migration, le maire demande aux visiteurs, tels que les voyageurs de commerce, « de ne pas parler en termes trop élogieux de l’abondance du travail à Drummondville[28] ».

Le discours optimiste sur la situation économique de Drummondville n’est pas totalement dépourvu de fondement. En effet, de 1929 à 1934, le nombre d’établissements industriels va presque doubler, passant de 16 à 28[29] (voir tableau 1). Ce sont des entreprises liées au domaine du textile, dont quatre sur cinq exploitent la soie, qui embauchent le plus d’ouvriers[30]. La présence de telles industries, moins touchées par les effets de la crise - la soie artificielle étant un nouveau produit très en demande[31] -, expliquerait que cette ville moyenne soit demeurée un centre industriel relativement prospère, du moins jusqu’au milieu des années 1930.

Tableau 1

L’industrie manufacturière à Drummondville (1929-1942)

Après 1935, la situation change. En effet, de 1935 à 1942, le nombre d’établissements oscille entre 24 et 28 - ce dernier nombre correspondant au plateau atteint en 1934 - et le nombre d’employés dans le secteur manufacturier ne connaît une véritable croissance qu’en 1940 et 1941 (tableau 1). Un tel ralentissement, dans une ville où un habitant sur trois travaille dans une des usines locales[32], aura des effets importants sur le domaine de l’emploi. Il devient de plus en plus difficile de fournir du travail aux chômeurs qui font la queue à la porte des usines.

Nous possédons peu de données à ce sujet, mais celles fournies par le journal local semblent indiquer un nombre croissant de chômeurs. Dès décembre 1929, les autorités municipales jugent que le chômage est l’un des problèmes les plus importants[33]. Toutefois, aucune recension n’a encore été effectuée. En décembre 1932, l’hebdomadaire affirme que, pour ce mois, 120 familles (425 personnes) ont bénéficié des secours directs[34]. Les personnes sans travail sont certainement plus nombreuses, puisque les bénéficiaires de secours directs ne représentent pas l’ensemble des chômeurs, certains étant embauchés pour des travaux publics. Quatre ans plus tard, en avril, mai et juin 1936, 804 résidants de Drummondville ont logé une requête au bureau de placement pour obtenir un emploi. Puisque tous les chômeurs doivent passer par ce service pour obtenir un emploi dans une manufacture ou sur différents chantiers de travaux publics[35], ces chiffres constituent un bon indicateur.

Drummondville abrite donc de plus en plus de personnes sans emploi, mais aussi une population ouvrière qui souffre des petits salaires versés par les industries textiles. Dans les secteurs du coton et de la soie artificielle, dans lesquels travaille la majorité de la population active, les salaires « semblent tout juste suffire pour subvenir aux besoins essentiels fixés pour une famille de cinq personnes[36] ». Cette faible rémunération va d’ailleurs donner lieu à trois grèves, dont deux à l’usine Celanese, en 1933 et en 1940, et une à la manufacture Dominion Textile en 1937.

Maigres revenus, manque de travail, nouveaux résidants à la recherche d’emploi : la crise suscite des récriminations. Les chômeurs ne se regroupent pas au sein d’une association, comme c’est le cas à Verdun[37], mais ils s’unissent à quelques reprises pour formuler des requêtes collectives. Par exemple, au cours de l’été 1930, « plusieurs » sans-emploi demandent au conseil municipal de diviser la journée de travail pour permettre que plus de personnes soient embauchées pour les travaux publics[38]. Malheureusement, les sources consultées donnent peu de prise sur la réalité et les lieux de mécontentement des sans-travail. Les procès-verbaux du conseil de ville rendent compte seulement des revendications formulées lors des assemblées municipales, ce qui exclut les rencontres plus informelles du maire ou de ses conseillers avec des chômeurs. Ces derniers, et plus largement les ouvriers, ont également peu de visibilité dans le journal La Parole, celui-ci étant le lieu d’expression privilégié des notables locaux.

À plusieurs égards, Drummondville permet d’étudier l’organisation des mesures d’assistance par les élites locales. En raison d’une croissance démographique qui se poursuit malgré le ralentissement industriel, ces dernières sont confrontées au surplus de main-d’oeuvre et à la nécessité criante de fournir des secours à la population, etc. Dans ce contexte, les autorités municipales doivent calmer la colère des chômeurs en privilégiant les anciens résidants, par exemple en favorisant l’embauche de ces derniers pour les travaux publics. Pour les élites locales, il importe de maintenir la paix sociale, mais aussi de ne pas essuyer de trop lourdes pertes financières. Les propriétaires-locateurs, qui louent des appartements à des chômeurs, veulent que les bénéficiaires de secours directs reçoivent une aide pour le paiement du loyer. Professionnels et commerçants, qui fournissent des biens et services à la masse grandissante des personnes sans emploi, tiennent à se faire rembourser les bons utilisés par une part importante de leur clientèle. Les dirigeants des organisations étudiées étant principalement des propriétaires, ils sont aussi les contribuables[39] les plus taxés et doivent de ce fait assumer la majeure partie des coûts reliés à la mise en place des infrastructures (égout, aqueduc, etc.) pour les quartiers en développement, à la construction des logements ouvriers, etc.

Les raisons de prendre part à l’organisation de l’assistance ne manquent pas et certains groupes d’intérêts tenteront d’être aux premières loges. Or, sans la latitude des municipalités dans la mise en oeuvre de ces mesures d’assistance, la participation des associations aurait été inutile. Nous présenterons donc ces mesures en insistant sur les responsabilités importantes des autorités municipales dans l’élaboration et la gestion de chacune d’elles. Ces précisions apparaissent fondamentales pour bien voir les différents espaces d’intervention que pourront investir des organisations telles que la Chambre de commerce et la Ligue des propriétaires.

Le gouvernement local et les mesures d’aide aux chômeurs

Face au chômage de masse que produit la crise des années 1930, des sociétés charitables comme la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), conçues essentiellement pour venir en aide aux personnes inaptes au travail ou pour le chômage de courte durée, sont insuffisantes. Au début de la crise, cet organisme de bienfaisance est néanmoins perçu par les autorités municipales comme le mieux à même de distribuer les secours aux personnes sans emploi. Dans plusieurs villes, dont Trois-Rivières, Québec et Montréal, les membres de la SSVP sont tout désignés pour effectuer ce travail, puisqu’ils sont habitués aux visites à domicile et ont déjà recours à un système de bons échangeables, comparable à la politique des secours directs. Ces bons permettent aux bénéficiaires de se procurer des denrées et des biens comme du pain, du lait, du bois, etc.

À Drummondville, la SSVP[40] accepte de distribuer les bons de secours de décembre 1930 à novembre 1932, puis momentanément en 1939. Lorsqu’elle abandonne la distribution des secours directs à la fin de 1932 – une décision qui s’inscrit dans un mouvement général de désengagement de cette organisation[41] –, elle allègue qu’elle manque de financement et que ses membres sont dépassés par l’ampleur de la tâche. En effet, les bénévoles ne parviennent pas à assumer leur rôle traditionnel (secours moral, visites à domicile hebdomadaires, etc.) et cette nouvelle mission, tout en exerçant leur propre métier.

La municipalité remet alors cette tâche entre les mains d’un notable local qui s’occupe à temps plein des précieux bons[42]. Dès avril 1933, cependant, le conseil de ville en reprend l’entière responsabilité. Les personnes désirant obtenir des secours directs et une aide pour le paiement du loyer doivent dorénavant s’adresser directement au conseil municipal, dont l’un des comités décide d’accorder ou non une aide financière, selon des critères qui varient au cours de la période. Par exemple, en 1933, un individu doit habiter à Drummondville depuis au moins six mois. Le même comité municipal rembourse également les commerçants, médecins, etc., qui ont été payés avec des bons. Les procès-verbaux rendent compte des montants que demandent chaque mois les épiciers, marchands de bois et autres entrepreneurs.

En plus de répondre aux demandes des chômeurs et des commerçants, le conseil de ville doit réclamer aux gouvernements fédéral et provincial des fonds pour cette coûteuse mesure d’assistance que sont les secours directs. Ces démarches sont plus ou moins complexes selon les années, mais une constante demeure : les sommes obtenues s’avèrent presque systé-matiquement inférieures aux montants demandés. L’écart se creuse encore davantage à partir de 1934, alors que le gouvernement fédéral veut privilégier les travaux publics et n’offre plus son soutien aux municipalités pour les secours directs. De mars 1934 à octobre 1939 (inclusivement), Drummondville rembourse 25 889 $ aux différents commerçants et professionnels de la santé pour les bons de secours. En retour, elle reçoit du gouvernement provincial environ le tiers de cette somme, soit 7779,66 $[43], et ce montant est réparti sur deux ans, en 1934 et 1935. En 1939, le Bureau de reconstruction économique juge que « les conditions du chômage […] ne sont pas suffisamment sérieuses [à Drummondville] pour justifier l’intervention du gouvernement[44] ». L’aide financière la plus importante survient néanmoins après cette date, le gouvernement provincial accordant un dernier montant de 13 604,33 $ en 1941[45]. Des allocations de secours sont distribuées dans la municipalité jusqu’en 1942.

En principe, les secours directs sont moins onéreux pour les municipalités, les coûts devant être partagés à parts égales avec les gouvernements provincial et fédéral. Néanmoins, cette mesure d’assistance gruge le budget de la ville. Il est donc proposé d’obliger ou d’inciter fortement les bénéficiaires de secours directs à participer à certains travaux en échange des allocations reçues. Ces travaux compensatoires permettent à la municipalité d’entreprendre certaines constructions à moindre prix, puisque les hommes reçoivent un salaire inférieur à ceux versés dans le cadre des travaux publics et que ces montants sont déduits de leurs allocations.

La mesure sociale privilégiée demeure cependant les travaux publics, qui consistent à rémunérer les chômeurs pour leur participation à de grands projets de construction et d’aménagement. Ici encore, le rôle du conseil de ville est important. Il évalue les besoins (nombre de chômeurs et travaux les plus urgents), élabore un programme précis de construction, estime les coûts et demande des subsides aux niveaux supérieurs de gouvernement[46]. La situation financière demeure généralement difficile. La municipalité fait face, dès le début des années 1930 et jusqu’à l’essor tardif de l’industrie de guerre, à des déficits répétés. Néanmoins, la cote de crédit de Drummondville demeure relativement bonne[47] et ce sont les prêts bancaires qui vont permettre de poursuivre des travaux de chômage dans la localité.

Outre les demandes répétées de financement et l’élaboration des projets de travaux publics, le conseil de ville définit les critères d’embauche des ouvriers. Afin qu’ils soient bien appliqués, tant pour les travaux publics que par les différentes industries de la ville, le gouvernement local met sur pied dès janvier 1930 un bureau de placement chargé d’émettre des cartes d’identité. Celles-ci indiquent le nom, l’âge, le temps de résidence à Drummondville et le statut de l’individu. De cette façon, si la municipalité décrète que les célibataires ne peuvent participer à la construction de telle bâtisse, le bureau de placement pourra aisément faire un premier tri pour les employeurs. Or, ce bureau n’est pas autonome vis-à-vis du conseil municipal. Même s’il n’est pas tenu directement par l’ingénieur de la ville, comme ce sera le cas la première année, son responsable doit tout de même faire approuver la liste de travailleurs potentiels par la municipalité.

Le conseil municipal est donc au coeur de la mise en oeuvre des mesures d’aide aux chômeurs durant la crise. Or, les procès-verbaux de la municipalité indiquent les influences multiples de certaines associations qui gravitent autour du conseil et partagent avec lui des préoccupations, parfois même des dirigeants. Traçons d’abord les contours de ces réseaux, avant de voir comment agissent les groupes d’intérêts principaux.

Acteurs et réseaux de relations

Même si l’on définit les élites locales comme les individus et les groupes qui, « par suite du pouvoir qu’ils détiennent ou de l’influence qu’ils exercent, contribuent à l’action historique d’une collectivité […] par les décisions qu’ils prennent[48] », précisons que cette étude examine l’activité d’une frange bien particulière de l’élite drummondvilloise : les dirigeants des organisations engagées de près ou de loin dans la mise en oeuvre des mesures de crise dans la localité. Nous porterons notre attention sur les dirigeants du conseil de ville et des groupes d’intérêts suivants : l’Association des manufacturiers canadiens, la Chambre de commerce et la Ligue des propriétaires. Ces organisations se sont révélées les plus influentes auprès du conseil municipal[49]. Avant de s’intéresser à la composition de chacune d’elles et surtout aux liens qui les unissent, voyons de quelles catégories socioprofessionnelles sont issus les dirigeants.

Grâce à des annuaires d’adresses détaillés (L’indicateur de Drummondville), parus en 1935, 1937 et 1939, nous avons pu identifier la profession des chefs de famille ayant donné leur nom, notamment les dirigeants des organisations ciblées. L’étude des catégories socioprofessionnelles révèle d’abord l’importance relative du personnel cadre et administratif, particulièrement les cadres d’entreprises supralocales (17,5 % des mandats[50]) et des propriétaires d’entreprises, parmi lesquels se démarquent les commerçants (16,1 % des mandats). Au total, ces cadres et propriétaires réalisent plus de la moitié des mandats de direction (voir tableau 2).

Deux autres catégories socioprofessionnelles sont généralement bien représentées, dans la mesure où elles participent à divers degrés à chacune des organisations : les membres des professions libérales et les cols blancs semi et non spécialisés[51], qui occupent une place plus significative au conseil de ville (voir figure 1). Ces derniers réalisent entre 7 % et 12 % des mandats selon les organismes, sauf à l’Association des manufacturiers canadiens. Quant aux rentiers et aux ouvriers, particulièrement les ouvriers spécialisés que sont les contremaîtres, ils jouent un rôle relativement important à la Ligue des propriétaires, où ils accaparent plus de mandats que les propriétaires d’entreprises.

Tableau 2

Dirigeants des organisations* participant à la mise en oeuvre des politiques sociales selon la catégorie socioprofesionnelle, à Drummondville (1930-1942)

Sont comptabilisés dans ce tableau les dirigeants du conseil de ville, de la Chambre de commerce, de la Ligue des propriétaires et de l’Association des manufacturiers canadiens.

Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que les totaux des pourcentages exprimés ne correspondent pas exactement aux nombres qui sont inscrits.

Notons que le profil des dirigeants de la Ligue présente plusieurs similitudes avec celui du conseil de ville. Les deux offrent un éventail semblable de catégories socioprofessionnelles, avec une prédominance de la petite bourgeoisie marchande (petits propriétaires et membres des professions libérales). De plus, il s’agit de propriétaires[52] et presque exclusivement de francophones. Ces affinités s’expliquent dans une large mesure par le nombre important d’individus qui ont occupé des postes, simultanément ou successivement, dans l’une et l’autre des organisations. En effet, vingt des directeurs de la Ligue deviennent échevins ou l’ont été avant d’intégrer cette association (voir figure 2[53]). Selon les sociologues du mouvement associatif, les organisations volontaires constituent « un cadre de sélection et de formation du personnel politique[54] », puisque leurs dirigeants y apprennent le fonctionnement des rouages administratifs locaux. À cet égard, la Ligue des propriétaires de Drummondville est l’un de ces lieux d’apprentissage privilégiés par les élites locales.

Figure 1

Dirigeants à la mise en oeuvre des politiques d’assistance selon l’organisation et la catégorie socioprofessionnelle à Drummondville (1930-1942)

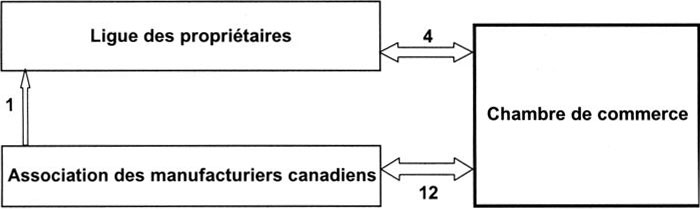

Figure 2

Liens entre le conseil de ville et les associations étudiées, à Drummondville (1930-1942)

De son côté, l’Association des manufacturiers canadiens présente un profil complètement différent. Elle est formée surtout de gérants et de cadres d’établissements ayant des assises locales ou supralocales. Près de quatre mandats sur cinq (78 %) y sont réalisés par des non francophones. Il s’agit de cadres envoyés par les sièges sociaux, situés à Montréal, aux États-Unis ou en Angleterre, pour démarrer et exploiter les manufactures nouvellement construites à Drummondville[55]. Puisque ces hommes quitteront éventuellement la localité, 60,9 % d’entre eux préfèrent louer plutôt qu’acheter une résidence. N’étant pas propriétaires, ils ne répondent pas au premier critère qui permet de prendre part aux activités de la Ligue ou de devenir conseiller municipal. Et même s’ils en avaient eu la possibilité, peu s’en seraient prévalus. Everett C. Hugues explique de cette manière l’incompatibilité de la Ligue et des individus qui forment l’Association des manufacturiers canadiens :

Les petits propriétaires de Cantonville [Drummondville] ont la conviction que ce sont eux qui paient de leurs poches ce que les industries « millionnaires » épargnent grâce à des sous-évaluations de leurs propriétés et des exemptions injustes de taxes municipales. Les quelques Anglais qui possèdent leurs maisons n’ont pas le goût de faire partie d’un groupement qui, en définissant ses intérêts, s’installe en conflit avec l’industrie. De très rares Anglais en dehors de l’industrie en font partie[56].

C’est la Chambre de commerce qui fait office de lieu de réconciliation. D’abord, il s’agit de l’unique association réellement mixte de Drummondville sur le plan linguistique, 36,8 % des mandats étant exercés par des hommes non francophones. De plus, elle entretient une proximité certaine avec l’Association des manufacturiers canadiens, dont douze des dirigeants intègrent la direction de la Chambre de commerce (voir figure 3), y occupant le quart des mandats (25,6 %). Partageant grâce à cette organisation une même tribune publique, les éléments de la petite bourgeoisie locale - notamment des dirigeants de la Ligue des propriétaires - et le personnel cadre des grandes entreprises peuvent en arriver à des compromis. Les propos de Roger Levasseur et Normand Séguin sur les dirigeants de la Chambre de commerce de Trois-Rivières vont d’ailleurs en ce sens :

Ils y défendent leurs projets, leurs intérêts, sans nier pour autant la vocation des autres organisations auxquelles ils appartiennent. La Chambre ressort ainsi comme le lieu où se construisent les consensus les plus larges et où, partant, sont maintenues à leur plus faible niveau d’expression les spécificités potentiellement conflictuelles[57].

Figure 3

Liens entre la Ligue des propriétaires, l’Association des manufacturiés canadiens et la Chambre de commerce, à Drummondville (1930-1942)

Certes, le fait de partager les mêmes tribunes a pu favoriser la collaboration du conseil de ville et des trois associations dans le dossier de l’aide aux chômeurs. Rappelons également que ce groupe de dirigeants est directement affecté ou concerné par les mesures qui seront mises en application. Le système des bons échangeables, par exemple, permet aux bénéficiaires de secours directs de payer les médecins, de même que les vêtements et aliments achetés à des marchands ou industriels locaux. L’absence de mécanismes de remboursement ou une application trop restreinte auraient pu faire perdre des sommes d’argent importantes aux membres de la petite bourgeoisie, par ailleurs les plus présents au conseil de ville et dans les associations qui l’épaulent. Sans parler des rentiers ou des propriétaires-locateurs qui, parce qu’ils louent des logements à des personnes sans travail, gagnent à surveiller de près le fonctionnement du système d’aide pour le paiement des loyers. Pour les gérants des grandes industries, les chômeurs sont leurs futurs employés ou ceux qu’ils ont congédiés, et ils veulent conserver toute la latitude possible dans l’embauche comme dans les mises à pied. Or, cette liberté n’est pas acquise, puisque le conseil de ville cherche à imposer ses critères. Les élites locales veulent donc participer, par l’entremise des groupes d’intérêts, à la mise en oeuvre des mesures d’aide aux chômeurs.

La collaboration entre le conseil de ville et le monde associatif

Pour mettre en pratique les premières mesures d’assistance aux chômeurs et déterminer les critères d’admissibilité, les municipalités ont recours au soutien de certaines associations locales. Le chômage est alors un problème d’une ampleur nouvelle et les gouvernements municipaux sentent le besoin d’être appuyés par les principaux groupes d’intérêts en présence. À Drummondville, la Ligue des propriétaires, la Chambre de commerce et l’Association des manufacturiers canadiens se font à la fois conseillères et critiques. Les autorités municipales choisissent en effet de solliciter leur aide et de permettre à leurs dirigeants de participer aux prises de décisions.

Les élites locales recherchent les terrains d’entente. Il en va de l’image de Drummondville et des intérêts de chacun. La collaboration entre les corps publics, aux yeux des élites locales, est nécessaire pour conserver une bonne réputation et encourager les propriétaires d’industries à venir s’établir à Drummondville. Les mots « harmonie » et « bonne entente » reviennent constamment dans les discours des membres du conseil de ville et les éditoriaux du journal La Parole, qui est d’ailleurs dirigé par le maire Walter A. Moisan de 1929 à 1936. On attribue à ces rapports harmonieux les progrès de Drummondville[58] et la position financière de la ville[59], et on les pose comme une condition clé pour la venue de nouvelles usines[60].

Bien que les élus municipaux ne partagent pas toujours les mêmes vues que leurs collaborateurs, ils parviennent néanmoins à susciter le concours des associations. Cette collaboration, qui prend différentes formes, se développe essentiellement avec la Chambre de commerce, la Ligue des propriétaires et l’Association des manufacturiers canadiens.

L’Association des manufacturiers canadiens

Durant la Dépression, les cadres supérieurs de l’industrie, comme embaucheurs, devront faire de nombreux compromis pour ne pas subir les réprimandes du conseil de ville, voire certaines sanctions. Le rôle de l’Association des manufacturiers est de servir d’intermédiaire entre la municipalité, qui intervient pour donner la priorité aux plus nécessiteux, et les industriels, qui voudraient choisir parmi cette masse de chômeurs les meilleurs employés, indépendamment de leur statut de père de famille ou de nouveau résidant. La municipalité croit que l’Association des manufacturiers peut faire pression efficacement sur les dirigeants d’industries, puisqu’elle regroupe plusieurs des gérants d’usines, et convaincre les manufacturiers de se conformer aux directives municipales.

Dans un premier temps, les autorités municipales s’adressent directement aux manufacturiers, sans succès, puisqu’elles doivent leur rappeler plusieurs fois[61] l’entente concernant la sélection des futurs ouvriers, certains résidants de longue date dénonçant les procédures d’embauche. Le conseil de ville demande alors à l’Association des manufacturiers d’intervenir auprès des industriels. L’Association est souvent d’une aide précieuse. Par exemple, en juillet 1939, la Ligue des propriétaires se joint aux conseils municipaux de Drummondville, Saint-Joseph et Saint-Simon pour lui demander de promouvoir l’embauche de la main-d’oeuvre locale et celle des municipalités environnantes[62].

L’inverse est aussi vrai. Les manufacturiers passent également par leur association pour faire leurs doléances au gouvernement municipal. Par exemple, c’est elle qui, en 1932, demande la création du système de cartes d’identité pour faciliter la sélection des employés[63]. Deux ans plus tard, le bureau de placement, qui avait fermé ses portes en 1931 en raison de ses coûts trop élevés et des cas d’abus découverts[64], est également réorganisé à la suite d’une requête de l’Association des manufacturiers[65]. Enfin, en 1940, lorsque le conseil de ville voudra réformer la distribution des pièces d’identité par le centre de placement, il ne manquera pas de consulter l’Association des manufacturiers[66].

Les gestes que pose cette dernière dans le domaine de l’aide aux chômeurs se concentrent donc au niveau de l’embauche dans les industries de Drummondville. La Chambre de commerce et la Ligue des propriétaires ont, quant à elles, un champ d’intervention beaucoup plus étendu dans la mise en oeuvre des mesures d’assistance.

La Chambre de commerce

Lorsque la Chambre de commerce se réorganise en 1931[67], les autorités municipales lui demandent de suggérer des façons d’aider les sans-travail. En septembre, le maire lui propose même de former un comité spécial dans ce but précis[68]. La Chambre de commerce propose une série de tra-vaux publics - allant du broyage de pierres à la construction d’égouts -, la demande de subventions aux niveaux supérieurs de gouvernement pour payer ces travaux et pour des secours directs. L’association considère également que les soutiens de famille devraient être embauchés avant tout autre citoyen. Ainsi, la Chambre de commerce est partie prenante du premier projet détaillé de mesures sociales conçu par le gouvernement local. Toutefois, ce type de collaboration ne s’observe qu’en 1931, puisque les activités de l’organisme tendent à s’amenuiser dès l’année suivante. Malgré une tentative de réorganisation en 1935, il faudra encore quatre ans pour que l’association renaisse et participe à nouveau à la mise en place des politiques sociales.

Entre-temps, les dirigeants de la Chambre de commerce sont membres des comités du conseil de ville liés au chômage. En effet, J.-H. Tétreau participe, en 1932 et 1933, aux comités municipaux affectés au problème du chômage[69] et à la vérification des comptes produits pour les secours directs[70]. De plus, en 1938, l’échevin Adélard Girard, membre du comité chargé de l’enregistrement des hommes qui travaillent pour la cité[71], fait aussi partie de la direction de la Chambre de commerce.

Enfin, cette association est appelée à servir d’allié au conseil de ville, face aux entreprises. En effet, pour persuader la compagnie d’électricité régionale (Southern Canada Power) de devancer la construction d’un nouveau barrage, qui allait embaucher des centaines d’ouvriers[72], le gouvernement local réclame la collaboration de la Chambre de commerce.

De différentes façons, le conseil de ville cherche donc l’appui de la Chambre dans le dossier de l’aide aux chômeurs, en invitant ses dirigeants à émettre leurs idées, en leur permettant de participer à d’importants comités et en s’en faisant des partenaires dans la mise en oeuvre de moyens de pression.

La Ligue des propriétaires jouera un rôle similaire dès sa création, mais du fait qu’elle conserve une grande vitalité durant toute la décennie, elle deviendra rapidement la principale collaboratrice du conseil de ville.

La Ligue des propriétaires

De sa fondation en 1932 et jusqu’à la fin de la crise, la Ligue des propriétaires joue un rôle clé de conseillère. Certes, toutes les requêtes de la Ligue ne sont pas approuvées par le conseil de ville. Par exemple, ce dernier refuse qu’un individu qui a de l’« argent de prêté[73] », ne puisse pas obtenir un emploi permanent. Il refuse également de payer les journaliers 0,25 $ plutôt que 0,35 $ de l’heure[74], d’imposer une taxe de 5 $ aux nouveaux résidants[75] ou une taxe quelconque à toutes les personnes qui travaillent dans les limites de la ville et ne rapportent aucun revenu à la caisse municipale[76]. Néanmoins, plusieurs propositions font l’objet de règlements, puis sont adoptées telles quelles ou partiellement par la municipalité.

L’influence de la Ligue s’explique de plusieurs façons. Les propriétaires sont les seuls à voter les règlements d’emprunt[77], particulièrement importants en cette période où les mesures d’assistance sont coûteuses et les besoins de financement accrus. Les dirigeants du conseil de ville ont donc tout intérêt à obtenir l’appui d’une association qui représente ce groupe particulier de résidants. Enfin, rappelons que la Ligue des propriétaires entretient d’étroits réseaux de relations avec le conseil de ville. D’ailleurs, parmi les fondateurs de l’association se trouvent deux échevins insatisfaits qui avaient voté pour une hausse des loyers des logements ouvriers. Le dénouement de ce controversé débat permet de mieux comprendre les liens entre les deux organisations.

En 1932, après que le maire eut utilisé son droit de veto pour maintenir le prix des loyers, François Cordeau et Adélard Bernard se retirent du conseil de ville et mettent sur pied la Ligue des propriétaires qui luttera pour l’augmentation souhaitée. La bataille est finalement remportée par la Ligue en 1936, lorsque le conseil adopte cette hausse par cinq votes contre trois[78]. Le conseiller qui propose l’augmentation, L. A. Ferland, est au même moment directeur de la Ligue des propriétaires et un des échevins qui appuie la motion, J. Amédée Savard, est un ancien dirigeant de cette association. Voilà un exemple concret du rôle que peuvent jouer les réseaux établis entre la Ligue et le conseil de ville dans la résolution d’une question municipale d’importance. Dans le dossier de l’aide aux chômeurs, les occasions de collaboration entre les deux organisations se multiplient.

D’abord, la Ligue exige que le principe des travaux compensatoires, appliqué avec trop de souplesse, soit respecté. Selon elle, il faut absolument « exiger » une somme de travail des personnes vivant du secours direct[79], ce que s’efforcera de faire le conseil de ville. D’autres idées de l’association de propriétaires sont également mises à l’essai. Par exemple, en décembre 1939, une délégation propose lors d’une séance du conseil que les cartes d’identité soient réservées aux gens qui résident à Drummondville depuis plus d’un an[80]. La municipalité prend alors en compte cette suggestion[81]. À trois autres reprises[82] par la suite, entre 1940 et 1942, le conseil de ville se dit favorable aux amendements proposés par la Ligue, concernant le bureau de placement et la carte d’identité.

De plus, le conseil de ville invite les dirigeants de cette association à participer à des assemblées politiques importantes. À diverses occasions, les Ligues de propriétaires de Drummondville et du village voisin de Saint-Joseph sont invitées aux assemblées qui discutent de l’organisation des mesures de secours. Ces réunions intermunicipales regroupant les conseillers municipaux de Drummondville et des localités environnantes sont importantes, puisqu’on tente d’y uniformiser les pratiques d’assistance, plus particulièrement le système des cartes d’identité. En effet, une première rencontre, en novembre 1939, vise à réorganiser le bureau de placement et à centraliser l’émission des cartes[83]. Quelques mois plus tard, les dirigeants sont appelés à discuter de cas particuliers rencontrés par les conseils municipaux, comme celui des gens qui quittent une ville pour y revenir plus tard[84]. Enfin, lors de rassemblements subséquents, il est question du droit à la carte d’identité pour les résidants du village Saint-Charles[85] et des abus dans la distribution des cartes[86].

La coopération s’organise plus durablement lorsque le conseil municipal de Drummondville permet à des dirigeants de la Ligue une participation directe à l’application des mesures d’assistance, en les nommant à des comités ou en leur déléguant les pleines responsabilités de la distribution des secours et des cartes d’identité. La collaboration dont il est question ici concerne non plus la discussion mais la mise en pratique de ces principes.

Pour assurer une application des politiques d’aide aux chômeurs conforme aux critères élaborés par ses élus, le gouvernement local met sur pied des comités[87], commissions[88] et bureaux[89]. Les responsables, nommés par lui, se recrutent majoritairement parmi les échevins, mais peuvent intégrer d’autres individus. En analysant la composition de ces divers comités, il apparaît que les dirigeants de la Ligue des propriétaires constituent une fois de plus les principaux alliés des membres du conseil, bien que certains directeurs de la Chambre de commerce soient interpellés.

En fait, la contribution de la Ligue des propriétaires à ce type de commissions présente un caractère plus systématique. En effet, le conseil municipal nomme un dirigeant de la Ligue à la presque totalité de ses comités et bureaux appelés à résoudre des questions relatives aux chômeurs, qu’il s’agisse du comité pour la surveillance de l’embauche des sans-travail en 1932[90], du bureau de placement en 1935[91] et de tous les comités s’occupant du chômage, de 1936 à 1941 inclusivement. De plus, Wilfrid Poulin, échevin nommé président de la Commission du chômage, en 1940, est également directeur de la Ligue[92]. À l’intérieur de ces différentes commissions, comptant de trois à cinq personnes, les dirigeants d’associations ont donc une influence certaine.

Intéressons-nous maintenant aux situations où le conseil de ville délègue à la Ligue le rôle de gestion des mesures d’assistance. D’abord, de décembre 1932[93] à avril 1933[94], C. Arthur Sicotte, rentier et président de la Ligue des propriétaires, est affecté à la distribution des secours directs, appuyé par le constable Boucher. Bien qu’il fasse rapport au conseil de ville de chaque demande de secours acceptée et refusée, il demeure néanmoins la personne-ressource à qui les chômeurs doivent se référer. Le rôle qu’est appelé à jouer ce représentant des propriétaires, même si la période d’intervention est très courte, démontre l’association étroite entre le conseil de ville et la Ligue dans la mise en oeuvre de cette politique d’assistance.

Après cette expérience de délégation complète des pouvoirs, qui se ter-mine à la suite d’un rapport d’enquête défavorable au président de la Ligue, il faut attendre le début des années 1940 pour voir à nouveau l’organisme gérer seul un programme d’aide. En 1941, le conseil de ville accorde à un comité de la Ligue, à la demande de celle-ci, la tâche de trancher les cas spéciaux dans la distribution des cartes d’identité[95]. Cette fois, aucune plainte n’est adressée à la municipalité. Si bien que l’année suivante, les autorités locales donnent à l’organisme - plus précisément au comité déjà formé pour la gestion des cas spéciaux - l’entière responsabilité de l’administration des cartes d’identité[96].

Ainsi, les dirigeants municipaux sollicitent de diverses façons la coopération du monde associatif. Si de tels rapports sont favorisés par les réseaux de relations qui se tissent entre eux, il faut également voir dans cette entraide mutuelle le résultat d’enjeux stratégiques. Chacun en tire avantage. Les conseillers municipaux, par exemple, profitent de l’appui des groupes d’intérêts pour convaincre les manufacturiers d’appliquer leurs critères d’embauche. De leur côté, les organisations qui acceptent de collaborer avec le conseil municipal en retirent des bénéfices considérables, puisqu’elles prennent part à la conception et à l’application de politiques sociales fort coûteuses et desquelles dépend non seulement leur confort économique mais aussi le maintien de la paix sociale.

Conclusion

La crise des années 1930 a vu s’accroître la présence de l’État dans le domaine de l’aide aux chômeurs. Les principales mesures ont été élaborées dans leurs grandes lignes par le gouvernement fédéral, mais les municipalités ont hérité de lourdes responsabilités. Si bien que l’application des politiques d’assistance a pu varier d’une localité à l’autre, selon les problèmes et les besoins propres à chacune.

À Drummondville, que ce soit pour le travail en usine ou pour les différents projets de construction qui font office de travaux de chômage, les critères d’embauche sont donc élaborés et imposés par la municipalité. Ce sont également les autorités politiques locales qui gèrent les multiples demandes d’aide aux chômeurs, qu’il s’agisse des requêtes pour cartes d’identité, paiement de loyer ou secours directs. Ce niveau local de gouvernement doit également financer, à partir des taxes municipales et d’emprunts bancaires, une large part de ces programmes sociaux.

Notre étude montre que le pouvoir des autorités politiques municipales dans la gestion et l’application des mesures sociales est toutefois partagé avec certaines associations clés. En effet, la marge d’autonomie des gouvernements municipaux permet à des organismes locaux de prendre la parole et d’espérer orienter les politiques de secours aux chômeurs. Ce ne sera plus possible au début des années 1940 avec l’instauration du régime fédéral d’assurance-chômage.

À Drummondville, la Chambre de commerce, l’Association des manufacturiers canadiens et la Ligue des propriétaires se sont révélées les plus actives dans le domaine des politiques d’aide aux chômeurs. Leur coopération avec le conseil de ville, qui prend diverses formes, a pu être favorisée par les multiples réseaux de relations entre le pouvoir politique local et le monde associatif. L’existence même de ces réseaux démontre que le groupe de dirigeants, en combinant des postes dans les mêmes organisations, partage un certain nombre de visées. C’est le cas, par exemple, de la Ligue et du conseil municipal, espaces politiques privilégiés des propriétaires, qui regroupent plusieurs dirigeants communs.

Le présent article, en prenant pour terrain d’enquête Drummondville, voulait comprendre les relations entre les élites locales, alors qu’elles faisaient face à une situation socio-économique sans précédent. Devant un nombre de chômeurs aussi important, la nécessité d’agir était indéniable, mais les modalités d’intervention ne faisaient pas consensus et ont donné lieu dans chaque localité à des solutions diverses. Cette dépression majeure, qui jette les bases des premières mesures d’aide aux chômeurs, formule en de nouveaux termes la question des responsabilités des divers niveaux de gouvernement dans les domaines sociaux. À une époque où les municipalités sont de plus en plus sollicitées pour offrir des services aux personnes démunies, ces questionnements demeurent d’une actualité frappante.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Je voudrais remercier Yvan Rousseau et Fernande Roy pour leurs précieux conseils. Cette recherche a été réalisée avec l’aide financière du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture.

-

[2]

Rapport Rowell-Sirois, cité dans Gonzalve Poulin, L’assistance sociale dans la province de Québec, 1608-1951 (Québec, Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, 1955), 76.

-

[3]

Maude Roux-Pratte, Les élites locales et les mesures d’aide aux chômeurs durant la crise des années 1930 à Drummondville, mémoire de maîtrise (études québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières, 2002.

-

[4]

Marcela Aranguiz, « A social refuse ! » : L’assistance et la perception des vagabonds à Montréal à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 1999, 69-82.

-

[5]

Dennis Guest, Histoire de la sécurité sociale au Canada (Montréal, Les Éditions du Boréal, (1980), 1993), 107.

-

[6]

Pour les travaux publics, les municipalités devaient assumer 50 % des coûts - sauf si elles n’étaient pas en mesure de le faire -, les gouvernements provincial et fédéral, 25 % chacun. Le financement des secours directs était réparti également entre les trois gouvernements.

-

[7]

Jean-Pierre Collin, « City Management and the Emerging Welfare State : Evolution of City Budgets and Civic Responsabilities in Montreal, 1931-1951 », Journal of Policy History, 9,3 (1997) : 338-357.

-

[8]

Yves Légaré, Crise et chômage dans la ville de Québec (1929-1939) : analyse de l’évolution des pratiques d’assistance et du discours idéologique de la petite-bourgeoisie au niveau municipal, mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval, 1980, 21.

-

[9]

C’est le cas des études suivantes : Esdras Minville, La législation ouvrière et le régime social dans la province de Québec. Étude préparée pour la Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces (Ottawa, Imprimeur du roi, 1939) ; A. E. Grauer, Assistance publique et assurance sociale. Étude préparée pour la Commission Royale des Relations entre le Dominion et les Provinces (Ottawa, Imprimeur du roi, 1939) ; Carl Goldenburg, Finances municipales au Canada. Étude préparée pour la Commission Royale des Relations entre le Dominion et les Provinces (Ottawa, Imprimeur du roi, 1939).

-

[10]

Douglas Owram, Construire pour les Canadiens : histoire du Ministère des travaux publics, 1840-1960 (Ottawa, Travaux publics Canada, 1979) ; Dennis Guest, op. cit. ; James Struthers, No Fault of Their Own : Unemployment and the Canadian Welfare State, 1914-1941 (Toronto, University of Toronto Press, 1983) ; Georges Campeau, De l’assurance-chômage à l’assurance-emploi. L’histoire du régime canadien et de son détournement (Montréal, Boréal, 2001).

-

[11]

James Struthers, The Limits of Affluence. Welfare in Ontario, 1920-1970 (Toronto, University of Toronto Press, 1994).

-

[12]

Pauline Godbout, Étude de la législation sociale de la province de Québec, 1921-1939, mémoire de maîtrise (sciences sociales), Université Laval, 1954 ; Serge Mongeau, Évolution de l’assistance au Québec. Une étude historique des diverses modalités d’assistance au Québec, des origines de la colonie à nos jours (Montréal, Éditions du Jour, 1967) ; Gilles Thibault, Évolution de la pensée face aux secours directs pour la période de crise 1929 à 1938, mémoire de maîtrise (service social), Université de Montréal, 1969 ; Michel Pelletier et Yves Vaillancourt, Les politiques sociales et les travailleurs, 2 : Les années 1930 (Montréal, s.é., 1975) ; Belhassen Redjeb, Évolution des formes de l’assistance au Québec (Laval, Beauchemin, 1990) ; Dominique Marshall, Aux origines de l’État providence : familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales, 1940-1955 (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998).

-

[13]

Yves Légaré, op. cit.

-

[14]

Claude Larivière, Crise économique et contrôle social : le cas de Montréal (1929-1937) (Montréal, Éditions coopératives Albert St-Martin, 1977) ; Terry Copp, « Montreal’s Municipal Government and the Crisis of the 1930’s » dans Michiel Horn, dir., The Depression in Canada. Responses to Economic Crisis Depression (Toronto, Copp Clark Pitman, 1988) ; Lucie Bonnier, L’entraide au quotidien : l’exemple de la paroisse Sainte-Brigide, Montréal 1930-1945, mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 1996.

-

[15]

Rachelle Pelletier, Le genre de la pauvreté. L’assistance aux indigents à Sherbrooke de 1922 à 1940, mémoire de maîtrise (histoire), Université de Sherbrooke, 1994.

-

[16]

Suzanne Clavette, Des bons aux chèques : aide aux chômeurs et crise des années 1930 à Verdun, mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 1986.

-

[17]

Terry Copp, loc. cit.

-

[18]

Michèle Dagenais, Des pouvoirs et des hommes. L’administration municipale de Montréal, 1900-1950 (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2000), 72.

-

[19]

Pierre Gremion, Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français (Paris, Seuil, 1976).

-

[20]

Claire Poitras, « L’histoire urbaine au Québec durant les années 1990 : de nouvelles tendances ? », Revue d’histoire de l’Amérique française, 54,2 (automne 2000) : 225.

-

[21]

Paul-André Linteau, Maisonneuve. Comment des promoteurs fabriquent une ville (Montréal, Boréal Express, 1981).

-

[22]

Mireille Lehoux, Élus municipaux et promotion industrielle à Trois-Rivières, 1870-1920, mémoire de maÎtrise (études québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières, 1994.

-

[23]

Alain Ruest, Le développement des institutions municipales à Grand-Mère de 1898 à 1925, mémoire de maîtrise (études québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières, 1993.

-

[24]

À noter qu’en 1931, il y a à Verdun 67 000 habitants. Suzanne Clavette, op. cit., 39.

-

[25]

Au cours des années 1930 seulement, la population de Drummondville passe de 6609 en 1931 à 10 555 en 1941. (Recensement du Canada, 1931 et 1941).

-

[26]

« Notre ville recevra de la Commission du chômage un montant de 1500 $ en secours », La Parole, 5,50 (12 mars 1931) : 1.

-

[27]

Ces informations sont dispersées dans différents numéros du journal La Parole.

-

[28]

« Le travail à Drummondville », La Parole, 9,27 (18 octobre 1934) : 1.

-

[29]

Annuaires statistiques de la Province de Québec, de 1929 à 1934.

-

[30]

Mentionnons les industries Canadian Celanese (soieries), Dominion Silk Dyeing (finissage de la soie), Butterfly Hosiery (soieries), Louis Roessel Company (soieries) et Drummondville Cotton (cotonnades).

-

[31]

Marc Vallières, Les industries manufacturières du Québec, 1900-1959, mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval, 1973, 90, cité dans Micheline Martin, op. cit., 33.

-

[32]

Selon la Revue du Québec industriel, c’est à Drummondville qu’il y a la plus grande proportion d’habitants qui travaillent dans les manufactures. « La ville la plus industrialisée au Québec », La Parole, 12,8 (23 juin 1937) : 1.

-

[33]

« La question du chômage est mise à l’étude par nos autorités municipales et les manufacturiers », La Parole, 4,7 (12 décembre 1929) : 17.

-

[34]

« Secours donnés à nos indigents », La Parole, 7,42 (12 janvier 1933) : 1.

-

[35]

« Le travail du bureau de placement », La Parole, 11,12 (16 juillet 1936) : 1.

-

[36]

Micheline Martin, op. cit., 98-100.

-

[37]

Dans cette ville ouvrière en bordure de Montréal, les sans-travail forment à partir de 1932 un mouvement organisé, qui revendique entre autres une augmentation des allocations de secours. Suzanne Clavette, op. cit., 57-61.

-

[38]

« Le Conseil fera tout son possible pour aider les ouvriers », La Parole, 5,22 (28 août 1930) : 1.

-

[39]

Les locataires paient « une taxe n’excédant pas cinq centins par piastre sur le montant de leur loyer », P.-A. Juneau, Le code du maire et des conseillers municipaux (Québec, Les Éditions municipales enrg., 1937), 248.

-

[40]

À Drummondville, cet organisme, fondé en 1882 et agréé en 1884, est parfois aidé dans sa tâche par les femmes du Cercle de couture de l’Amicale de la Présentation.

-

[41]

Yves Légaré, op. cit., 38.

-

[42]

« La distribution des secours en notre ville est un problème fort épineux », La Parole, 7,37 (7 décembre 1932) : 1.

-

[43]

État des comptes publics de la province de Québec (Québec, Imprimeur de Son Excellente Majesté le Roi, 1932-1939).

-

[44]

« Refusera-t-on l’aide au chômage à notre ville ? », La Parole, 14,28 (30 novembre 1939) : 1.

-

[45]

État des comptes publics de la province de Québec (1941), 422.

-

[46]

Entre 1932 et 1939, Drummondville reçoit un montant total de 48 067,89 $ du gouvernement provincial, alors que Shawinigan, par exemple, reçoit 89 450,39 $ seulement en 1932. Rappelons que le gouvernement fédéral devait fournir, comme les provinces, 25 % des coûts des travaux publics. État des comptes publics de la province de Québec (1932-1939).

-

[47]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 27 juin 1933.

-

[48]

Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, 3 : Regards sur la réalité sociale (Montréal, Éditions HMH, 1969), 412.

-

[49]

Dans le cadre de notre mémoire, nous avons aussi analysé le rôle et la composition des sociétés de bienfaisance (Société Saint-Vincent-de-Paul et Amicale de la Présentation) qui ont distribué des vivres et des bons échangeables.

-

[50]

Un mandat, pour toutes les associations dont il sera question ici, correspond à une année comme dirigeant. C’est donc dire qu’une même personne peut réaliser plusieurs mandats durant la crise des années 1930. À noter que les dirigeants incluent les directeurs, présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers, et non les simples membres.

-

[51]

Cette catégorie, formée de salariés et de travailleurs autonomes, comprend notamment l’assistant du responsable du bureau de placement, l’assistant de l’ingénieur, le constable, l’agent d’assurance, le commis voyageur, etc.

-

[52]

Les données contenues dans les annuaires d’adresses ne permettent malheureusement pas de départager les propriétaires-occupants des propriétaires-locateurs. Il est donc impossible de savoir laquelle de ces deux franges de propriétaires est la mieux représentée à la Ligue des propriétaires. De plus, Drummondville étant une ville de moins de 30 000 habitants, les recensements de 1931 et 1941 n’indiquent pas la proportion de propriétaires et de locataires pour cette ville, alors que ce type d’information est donné pour Montréal, Québec, Trois-Rivières et Verdun.

-

[53]

C’est ce qui explique les flèches bidirectionnelles.

-

[54]

Jacques Palard, « Rapports sociaux, stratégie politique et vie associative », Sociologie du travail, 3 (1981) : 316.

-

[55]

Everett C. Hugues, Rencontre de deux mondes. La crise d’industrialisation du Canada français (Trois-Rivières, Les éditions du Boréal Express, (1945), 1972), 92.

-

[56]

Ibid., 239.

-

[57]

Roger Levasseur et Normand Séguin, « Mouvement associatif et réseaux informels à Trois-Rivières », dans Roger Levasseur, dir., De la sociabilité. Spécificité et mutations. Actes du colloque du Centre de recherche en études québécoises de l’UQTR (Montréal, Boréal, 1990), 293.

-

[58]

« Drummondville », La Parole, 9,27 (18 octobre 1934) : 2.

-

[59]

« Une autre année s’achève », La Parole, 8,38 (28 décembre 1933) : 3 ; « Une autre année s’achève », La Parole, 9,36 (27 décembre 1934) : 2.

-

[60]

« M. Tétreau ouvre sa campagne électorale », La Parole, 12,39 (27 janvier 1938) : 8.

-

[61]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séances du 16 août 1932, 27 décembre 1932, 10 avril 1935 et 21 mai 1935.

-

[62]

« Embauchage de gens de notre ville dans les manufactures », La Parole, 14,9 (20 juillet 1939) : 1.

-

[63]

« Les chômeurs devront être munis d’une carte d’identification pour avoir du travail à Drummondville », La Parole, 6,52 (24 mars 1932) : 1.

-

[64]

« Embauchage de gens de notre ville dans les manufactures », La Parole, 14,9 (20 juillet 1939) : 8.

-

[65]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 27 février 1934.

-

[66]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 5 mars 1940.

-

[67]

Fondée en 1901, elle était presque inactive depuis 1924.

-

[68]

« La Chambre de commerce et le conseil de ville s’unissent pour étudier les meilleurs moyens d’aider les chômeurs », La Parole, 6,28 (8 octobre 1931) : 1.

-

[69]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 9 février 1932.

-

[70]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 13 décembre 1932.

-

[71]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 28 avril 1941.

-

[72]

« Drummondville va presser la Southern Power de commencer son barrage de 5 000 000 $ », L’Union des Cantons de l’Est, 65,13 (6 mars 1931) : 3.

-

[73]

Procès-verbaux de la Ligue des propriétaires, séance du 9 décembre 1932.

-

[74]

Procès-verbaux de la Ligue des propriétaires, 16 mai 1933.

-

[75]

« Des constructions d’égouts seront entreprises bientôt », loc. cit.

-

[76]

« Les membres de la Ligue des propriétaires ont élu leurs officiers hier soir », La Parole, 9,41 (31 janvier 1935) : 1.

-

[77]

Si certains règlements doivent être approuvés par la majorité des électeurs, qui comprennent aussi les locataires, les règlements d’emprunts ne sont approuvés que par les électeurs propriétaires. P. A. Juneau, op. cit., 355.

-

[78]

« Augmentation des logements ouvriers », La Parole, 10,48 (26 mars 1936) : 1.

-

[79]

Procès-verbaux de la Ligue des propriétaires, 23 novembre 1933.

-

[80]

« On voudrait que la carte d’identification soit rendue obligatoire pour tous les citoyens », La Parole, 14,29 (7 décembre 1939) : 1.

-

[81]

« Des cartes émises par le bureau de placement », La Parole, 14,32 (28 décembre 1939) : 1.

-

[82]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séances du 7 mars 1940, 19 décembre 1940 et 16 mars 1942.

-

[83]

« Réorganisation du bureau de placement municipal et remise en vigueur de la carte d’identification », La Parole, 14,27 (23 novembre 1939) : 1.

-

[84]

« Le problème de la carte d’identité de nouveau à l’étude », La Parole, 14,48 (18 avril 1940) : 1.

-

[85]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 14 novembre 1940.

-

[86]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 9 décembre 1941.

-

[87]

Il s’agit du Comité Chômage et bureau de placement, du Comité de surveillance de l’embauche pour les travaux de chômage et du Comité spécial chargé de l’enregistrement des hommes qui travaillent pour la cité.

-

[88]

Il s’agit de la Commission spéciale chargée de la distribution des secours directs et de la Commission du chômage.

-

[89]

Il s’agit du bureau de placement et du bureau de la carte d’identité.

-

[90]

« 25 000 $ ont déjà été dépensés en travaux, ici, cet hiver », La Parole, 6,46 (11 février 1932) : 1.

-

[91]

L’indicateur de Drummondville 1935, 15.

-

[92]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 17 octobre 1940.

-

[93]

« Distribution des secours directs », La Parole, 7,39 (22 décembre 1932) : 1.

-

[94]

En avril 1933, après deux plaintes de Napoléon Garceau, ancien maire de Drummondville, qui se dit insatisfait de la distribution des secours, le conseil de ville enquête sur le travail de C.-A. Sicotte. Quelques jours plus tard, cette responsabilité lui est retirée. Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séances du 7 février, 4 avril et 25 avril 1933.

-

[95]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 22 décembre 1941.

-

[96]

Procès-verbaux du conseil municipal de Drummondville, séance du 2 mars 1942.

Liste des figures

Figure 1

Dirigeants à la mise en oeuvre des politiques d’assistance selon l’organisation et la catégorie socioprofessionnelle à Drummondville (1930-1942)

Figure 2

Liens entre le conseil de ville et les associations étudiées, à Drummondville (1930-1942)

Figure 3

Liens entre la Ligue des propriétaires, l’Association des manufacturiés canadiens et la Chambre de commerce, à Drummondville (1930-1942)

Liste des tableaux

Tableau 1

L’industrie manufacturière à Drummondville (1929-1942)

Tableau 2

Dirigeants des organisations* participant à la mise en oeuvre des politiques sociales selon la catégorie socioprofesionnelle, à Drummondville (1930-1942)

Sont comptabilisés dans ce tableau les dirigeants du conseil de ville, de la Chambre de commerce, de la Ligue des propriétaires et de l’Association des manufacturiers canadiens.

Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que les totaux des pourcentages exprimés ne correspondent pas exactement aux nombres qui sont inscrits.