Résumés

Résumé

Cet article se penche sur En regardant le sang des bêtes de Muriel Pic, court essai paru en 2017 qui, comme son titre l’indique ouvertement, est composé à partir du visionnage du court-métrage Le Sang des bêtes de Georges Franju. Totalement imprégné par la question du mourir, il déploie une forme d’écriture lyrique qui repose en grande partie sur le dispositif de montage qui lui est central. On voit ainsi comment il est construit selon une logique du soubresaut. De plus, y est mis en avant la manière dont l’écrivaine-chercheuse active un fil de mémoire sémantique à partir d’une production culturelle antérieure, en ne cessant de jouer de divers décalages et déplacements. On souligne et analyse en outre comment cette œuvre hybride et délinéaire, tout entière articulée autour de la question de l’irregardable, permet non seulement de prendre de revers l’insupportable mais aussi de mettre en mouvement le cadre qu’elle investit à travers une investigation multidimensionnelle qui vient stimuler un singulier sentir-penser.

Mots-clés :

- Montage,

- Relation texte-image,

- Écriture transmédiatique,

- Réappropriation poétique,

- Muriel Pic,

- Littérature contemporaine de langue française

Abstract

This article focuses on En regardant le sang des bêtes, a short essay published by Muriel Pic in 2017 drawn, as the title overtly signals, from the viewing of Georges Franju’s short film Le Sang des bêtes. Deeply immersed in the question of dying, this essay displays a form of lyrical writing that relies in large part on the montage device that is central to it. We can see how it is constructed according to a logic of disruption. Moreover, the way in which the writer-researcher activates a thread of semantic memory from a previous cultural production is highlighted, by constantly playing with various shifts and displacements. It is also underlined and analyzed how this hybrid and delinear work, entirely articulated around the question of the unregardable, allows not only to take back the unbearable but also to put in motion the framework that it invests through a multidimensional investigation that comes to stimulate a peculiar feel-thought.

Keywords:

- Montage,

- Text-image relationship,

- Transmedia writing,

- Poetic reappropriation,

- Muriel Pic,

- French contemporary literature

Corps de l’article

Couleurs, formes, images, collages, accidents dans une dynamique du décloisonnement. Si on peut décrire les causes de ce détachement. Il détruit et fait renaître entre les mots les choses usées par l’habitude.

Sandor Krasna[2], 26 août 2021

L’écriture littéraire et le travail critique de Muriel Pic interagissent autour d’un dénominateur commun : l’archive, le document, le factuel. À cela s’ajoute également, depuis quelques années, des départs vers la vidéo[3], le collage et d’autres plasticités. Elle est ainsi l’autrice d’un court essai d’à peine septante pages paru aux éditions Trente-trois morceaux en 2017, En regardant le sang des bêtes[4]. Ce livre, hybride dans sa facture, a été composé, comme son titre l’indique sans trop d’équivoque, à partir du visionnage du court-métrage Le Sang des bêtes (1949) de Georges Franju, film qui exhibe la manière dont étaient mis à mort des animaux aux abattoirs parisiens de la Villette et de Vaugirard, ces lieux « des abats en gros et [du] travail à la chaîne » qui forment « le pays des morts » (ER, p. 16). Mu par une dynamique transmédiatique, il déploie une forme d’écriture lyrique qui repose en grande partie sur le dispositif de montage qui lui est central. Dans la seconde annexe du livre, sous-titrée « Il y a quelqu’un qui saigne ici », qui consiste en cinq pages de notes sur le montage documentaire et sur la singulière pratique de l’autrice, celle-ci présente et décrit en effet son livre de la sorte :

En regardant le sang des bêtes est un récit-spectateur avec ce que cela signifie d’activité et de passivité simultanées, une manière d’auto-observation au miroir des bêtes, une enquête historique sur les abattoirs, un témoignage, une méditation morale avec des maximes sur notre rapport à la mort animale, à la mort tout court. C’est sans doute aussi un discours sur le film, un manifeste écologique et politique, un engagement sans fard dans la cause animale si on peut encore parler de cause à propos d’un règne intégralement exploité par l’homme.

ER, p. 81

Scandé de bout en bout par les évocations de plans du film (dix au total[5]) qui ponctuent et structurent l’écriture du texte, le livre, en tant que « montage documentaire […] fond[é] sur des archives abondantes » (ER, p. 81), est construit selon une logique du soubresaut (au nombre de cent dans le volume). Autrement dit, il offre une superposition – si ce n’est un emmêlement – de différents plans imaginaires charpentés à partir d’une série de références et de citations (Adorno, Montaigne, Michaux, Brecht, Canetti, Leiris, Eisenstein, Ginzburg entre autres), d’archives photographiques (douze[6], essentiellement des photographies liées au tournage du film ou à ses repérages, réalisées par Patrice Molinard, mais aussi un photogramme issu du Sang des bêtes et une photographie sur verre, de l’ordre du matériel pédagogique, reproduisant Le Boeuf écorché de Rembrandt), de réminiscences autobiographiques, de réflexions de divers types (philosophiques, anthropologiques, politiques) sur le lien entre l’être humain et l’animal, d’extraits poétiques ou encore d’évocations de l’environnement de création du court-métrage de Franju. Répertoriées dans une annexe intitulée « Table de montage » (ER, p. 73-76), ces éléments apparaissent comme autant de plans de réverbérations à la leste pensée déployée par Muriel Pic, au texte délinéaire qu’elle élabore, à l’enquête non seulement lyrique mais aussi intime mise sur pied : « Devant la caméra de Franju, les animaux me regardent. Ils me regardent avec cette insistance muette, sans concept, qui me fait penser, parler, réfléchir à mon humanité » (ER, p. 9). On retrouve dans cet essai insolite la perspective évoquée par Léa Bismuth en regard du travail de composition de son livre (collectif) La Besogne des images, qui se fonde lui aussi sur la logique du montage :

Penser un livre comme un acte, le tisser, sur le métier, sur la machine servant à confectionner, à filer, à tricoter. […] Nous nous y sommes repris à plusieurs fois, maille après maille. […] Nous avons fédéré des gestes et des oeuvres, sans chercher à être définitifs. Simplement, en restant à l’écoute des bruissements, de ce qui frémit, de ce qui chuchote, de ce qui s’emploie sans cause. […] Les compressions de sens, menus cristaux, accompagnent alors le travail de la plume ou de la main[7].

Entrelacer ce qui est épars

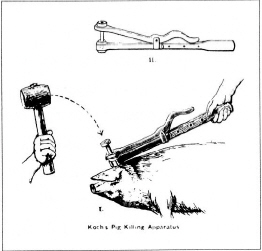

L’écrivaine-chercheuse, avec son opus unanimement imprégné par la question du mourir (provoqué ou éprouvé, infligé ou subi), active ainsi un fil de mémoire sémantique (son propre film, d’une certaine manière, intrinsèquement hétérogène) à partir du film de Franju qui, en étant appréhendé comme un artefact ouvert, agit comme stimulus mémoriel et réflexif[8]. Celui-ci forme ainsi un espace transitionnel, un levier pour la pensée et l’investigation de Muriel Pic qui ne sont donc pas bâtis à coups de burin – ou plutôt de merlin, objet figuré par l’exergue visuel du texte (ER, p. 7) –, à partir d’assénements sentencieux, unilatéraux ou virulents, mais qui se voient rhapsodiquement façonnés dans l’entrelacement d’une série d’éléments épars[9] dont certains, sibyllins, laissent par moments le·la lecteur·rice interdit·e.

Par sa prose dont le ton oscille entre gravité et légèreté[10], elle vient ainsi habiter les images du court-métrage maintes fois visionné ; dans son essai constellatoire, elle les dénoue et les renoue en les faisant interagir avec une diversité de matériaux personnels ou culturels afin d’en révéler certains « reflets involontaires » (ER, p. 12), qui vont de la Bible de 1585 (ER, p. 55) ou d’un aphorisme de Carlo Ginzburg (ER, p. 59) – matériaux sérieux si ce n’est austères –, à des bribes de comptines d’humeur badine, malgré ce à quoi elles peuvent renvoyer : « Un petit cochon Pendu au plafond On lui tire la queue Il lui tombe des oeufs On la tire plus fort Il lui tombe de l’or » (ER, p. 21). C’est, pour reprendre les mots de Daniel Canty, à un « sautillement des apparences, de béance en béance, de perforation en perforation (ou de ligne de scan en ligne de scan), [qui] pulse entre les échelons de l’être », qu’ouvre l’oeuvre de Pic, où « une absence en appelle une autre[,] [d]es images fleurissent à partir de petits riens[, qui] communiquent entre elles pour nous redonner, transformée, la sensation d’un enchainement[11].

Illustration 1

Exergue visuel d’En regardant le sang des bêtes, tiré de l’essai La Mécanisation au pouvoir de S. Giedion

Depuis les déplacements qu’elle opère, et qui produisent, selon ses termes, des « étincelles » (ER, p. 83), Pic offre un nouveau régime de visibilité au court-métrage de Franju qui quitte son média originel – la pellicule argentique – pour investir les pages d’un livre dont il constitue l’objet princeps, autant liminaire que terminal. En effet, le dernier et centième segment de l’oeuvre est formé des dires de Franju au cours d’un entretien. Ces paroles, qu’on croirait formulées par Muriel Pic elle-même dès lors qu’elles sont en parfaite adéquation avec son propos, reconduisent une ultime fois, en guise d’envoi, un des gestes phares de la démarche de l’autrice : l’entremêlement des discours et des plans d’énonciation qui, par ce procédé, se voient (plus ou moins fortement) transmués.

Il y a ce qui est projeté : l’image. Il y a ce qu’on est. Entre les deux, il y a ce qu’on voit, c’est-à-dire une incertitude. C’est l’interprétation de l’image. On voit une image de l’autre, de l’auteur, avec ses émotions, son thème, son style, ses personnages, mais on voit aussi sa propre image, une image de soi, avec ce que chacun de nous a de plus secret.

ER, p. 70

Comme pour ses Élégies documentaires[12] – formule qui rejoue au demeurant la dyade sémantique à l’oeuvre dans le syntagme lyrisme critique – composées en 2016, c’est « l’oeil vivant du passé » que Pic choisit de stimuler, qu’elle fait palpiter à partir de dix arrêts sur image tirés du film de Franju, explicitement intégrés à la trame de son essai[13], et d’une pluralité de sources dont elle s’empare, qu’elle intériorise et prolonge, comme c’est par exemple le cas avec des vers de Michaux :

Des morts

ER, p. 27

jamais tout à fait morts

errent en silence

ou reposent.

Sans bataille sans combat

des morts

sans sans

ils sont rien d’autre que des pas

des cent pas d’attentes fantômes.

***

Abattre – frappe ! Frappe !

ER, p. 57

Plus rien pour résister

lame pousse os craque

âme affolée.

La bobine casse qui a si longtemps tourné.

Abattre – tape ! Tape !

Marmite éventrée

grands coups grands trous

une larme a coulé.

La toupie tombe qui a si longtemps tourné.

L’oeuvre, marquée par ce que Jean-Christophe Bailly nomme une imagination structive, c’est-à-dire une imagination créatrice de liens, qui fonctionne par ricochets et contrepoints et se lance « sans filet au-dessus d’un vide qu’[elle] ne remplit pas mais parcourt, à la façon d’un escalier avançant marche après marche, créant chacune d’entre elles selon l’élan et la mémoire de la précédente[14] », se veut mise en récit de documents visuels (des arrêts sur image auxquels le texte se confronte), mise en action d’images spécifiques (ce que le titre du texte souligne par l’emploi d’un gérondif), où celles-ci ne sont à l’avenant pas investies comme simples illustrations mais participent pleinement de la poétique implémentée[15]. Le livre est par ailleurs tout entier articulé autour de la question de l’irregardable – des marges du visible, de ce qui peut être vu –, ainsi qu’en rendent notamment compte les quatre extraits suivants non contigus :

Ne pleure pas, mon enfant, il faut bien apprendre ce qu’abattre un être veut dire. Il faut bien regarder le sang des bêtes couler, on ne peut pas toujours l’oublier, ce sang, qui fuit chaque jour par flots démesurés.

ER, p. 19

Entre le jardin et les abattoirs, sur la route qui permet d’entrer et de sortir de la ville sans nom, on a compris soudain le mourir, il s’est installé en nous, il a grandi avec nous. Et comme le soleil, il ne pouvait se regarder en face.

ER, p. 31 ; nous soulignons

Pour filmer l’extérieur des abattoirs de Vaugirard et de la Villette, Franju doit demander l’autorisation de la Ville de Paris ; pour filmer l’intérieur, il doit demander l’autorisation de la Préfecture de la Seine. Partout les prises de vue sont interdites.

ER, p. 44 ; nous soulignons

C’était l’ancien temps, quand on tuait les animaux devant les enfants. De nos jours, pas de risque. Les enfants connaissent les tranches de jambon blanc, les barquettes plastiques avec étiquettes fluorescentes et dates de péremption. Ils ne voient plus le sang des bêtes.

ER, p. 59

La troisième phrase du premier paragraphe du livre prévient en effet, au sujet du film qui en constitue la pièce-pivot, qu’il s’agit de « [v]ingt-deux minutes et sept secondes aux limites » (ER, p. 9 ; nous soulignons) qui furent censurées à l’époque[16], tandis que le deuxième paragraphe évoque d’emblée la cruauté de toute main humaine qui peut autant faire preuve de douceur que de brutalité : « Car la main qui flatte peut aussi détruire » (ER, p. 9), allègue Pic. Quelques paragraphes plus loin, c’est l’invraisemblable qui s’impose en dépit du caractère vériste et foncièrement concret du court-métrage de Franju :

Aux premières images à l’intérieur des abattoirs hippophagiques de Vaugirard, la mise à mort du cheval blanc saute au visage. Une explosion lyrique (c’est le mot de Franju). À tel point que, pour moi, la première image du film est une image qui n’existe pas : une licorne arrive au galop dans la cour des abattoirs.

ER, p. 14-15

Se confronter à l’irregardable

Le recours au fantasmagorique et au régime lyrique permet en réalité de prendre de revers l’insurmontable, de faire en sorte que l’oeil ne se dérobe pas : « L’abattage du cheval blanc, c’est le moment où les regards se détournent, le moment où l’on éteint l’appareil, où l’on coupe le court-métrage. Je reste là, devant l’écran, à regarder malgré tout, malgré moi. Combien de fois ai-je vu le cheval blanc mourir ? » (ER, p. 15). Et plus encore, le fantasmagorique, se donnant comme un impératif – « [a]lors il faut imaginer » (ER, p. 19) –, permet de battre en brèche le sinistre et l’insupportable auxquels le photogramme reproduit à la dix-septième page du livre (mais aussi ceux des trente-septième et cinquante-deuxième pages) confronte(nt) crument : « [J]amais le cheval n’est filmé en course, libre et galopant vers sa fin. Dans ma tête pourtant, il galopait, merveilleux, le lyrisme assassiné du monde animal » (ER, p. 15).

Illustration 2

Scans des pages 16-17, 37 et 52 d’En regardant le sang des bêtes

Il s’agit dès lors de déjouer la « parfaite neutralité » de « la mise à mort en série » propre aux abattoirs où l’on « n’éprouve rien, on ne ressent rien », qui est dénoncée par Sigfried Giedion dans La Mécanisation au pouvoir, un livre qui a « vivement impressionné » Muriel Pic lorsqu’elle l’a découvert, et qu’elle convoque dans son opus[17] (ER, p. 21). Le soixante-neuvième fragment / soubresaut du livre s’ouvre et se ferme sur une même phrase, déterminante quant à cette perspective : « Rien n’est rouge dans Le Sang des bêtes et, pourtant, tout est plein d’émotion » (ER, p. 51). Et il est tout autant question de « désinvisibiliser » ce que l’on ne montre jamais et que l’on n’évoque guère davantage.

Dans le garage avec une seule fenêtre, où plus tard on installa des lapinières, le cochon avait grossi. L’heure était venue de le tuer. C’est mon grand-père qui devait s’en charger. […] Le cochon poussa au maximum les décibels. […] En sortant du garage, mon grand-père avait un pantalon propre et une chemise sans tache en polyester bleu ciel.

ER, p. 22-23

Là transparait le versant politique de l’entreprise de Pic qui, en s’appuyant sur le film de Franju qui est du même acabit[18], confronte le·la lecteur·rice à un tabou sociétal lié au « désir maladif de propreté des hommes, [à] leur souhait d’écarter la mort de leur environnement » (ER, p. 46) – dont Georges Bataille avait fait le coeur d’un de ses articles les plus fameux de sa revue Documents, justement illustré par des images d’Eli Lotar prises aux abattoirs de la Villette[19]. Elle vient ainsi déranger l’ordre commun, le fameux « partage du sensible » ranciérien, autrement dit la « distribution et [la] redistribution des espaces et des temps, des places et des identités, de la parole et du bruit, du visible et de l’invisible [, du tolérable et de l’intolérable] »[20] qui constitue l’espace du politique.

Les fantômes sont avec nous qui ont des expériences antérieures à faire valoir, des points de vue inactuels à porter sur l’actualité. […] Le document permet de faire de la politique sur un mode critique et non idéologique.

ER, p. 82 ; nous soulignons

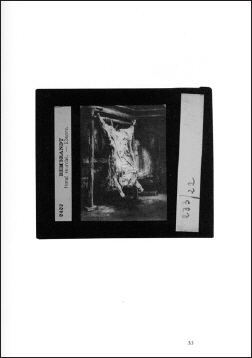

Formé de « [c]ent fragments qui explorent la périphérie de la ville et du visible et impriment, comme en négatif, la cruauté envers les animaux comme prisme de lecture de notre société capitaliste[21] », l’opus relève de la protestation publique, dans la lignée, entre autres, du théâtre documentaire de Peter Weiss mentionné dans le livre (voir ER, p. 81). L’évocation du Boeuf écorché de Rembrandt, sur trois pages – au sein d’un des plus longs fragments de l’essai –, à la suite desquelles figure une reproduction du tableau imprimée sur une « photographie sur verre […] réalisée au gélatino-bromure d’argent » (ER, p. 33), participe de cette dynamique explicitement soulignée par l’autrice : « [I]l est parfaitement évident que le peintre exhibe l’obscénité sans peau et sans nudité de la chair pour mieux dénoncer la bêtise sans esprit et sans dieu des conventions religieuses et sociales » (ER, p. 33).

Illustration 3

Trente-cinquième page du livre où figure la reproduction du Boeuf écorché de Rembrandt évoquée dans le texte

L’oeuvre de Rembrandt, au-delà de produire « un double aveuglement […] dans l’échange de l’ébloui et de la nuit » (ER, p. 34), augure, trois siècles auparavant, Le Sang des bêtes de Franju, d’ailleurs qualifié par Muriel Pic de « temps mort cinématographique » (ER, p. 51) : « En regardant Le Boeuf écorché de Rembrandt, au Louvre, Franju tourne son court-métrage sur les abattoirs » (ER, p. 34), abattoirs dont l’intérieur sera pour la première fois porté à la caméra grâce à lui (voir ER, p. 44).

Le geste du montage (de matériaux hétérogènes et disparates) qui est à l’origine du livre et qui en constitue le principe organisateur, par l’entrechoquement qu’il engendre, de même que par les continuités et discontinuités qu’il fait saillir, est ce qui permet de prendre à revers les limites et du regard et de la parole. Beaucoup plus qu’esthétique, il est aussi intimement politique. Il s’agit, par son entremise et pour reprendre les mots de Jean-Christophe Bailly, d’« [a]pprendre à laisser revenir les mots conformément au sens de la secousse qui les a un instant interdits[22] » ; secousse qui est inscrite au coeur de cette pratique spécifique appréhendée par Pic comme subversive (voir ER, p. 83). Ce dispositif, qui induit le recours à une certaine forme de fantasmagorie et participe du caractère lyrique de l’oeuvre en ce qu’il construit un état de suspens, génère la possibilité d’un discours face à l’insoutenable et à ce qui fait obstruction : « Je retourne les images comme des cartes à jouer pour y découvrir des destins de noms et de dates, toute une matière de légendes, pas plus épaisse qu’une page, qui se glisse entre le film de Franju et moi » (ER, p. 69). Dans sa critique du livre, Marina Skalova note en ce sens – en mobilisant un champ sémantique lié à l’imaginaire de l’incision – que « Pic s’approprie à son tour cette écriture du couteau [propre à Franju]. Avec une précision chirurgicale, elle tranche dans la chair à vif de l’image, entaille ses propres souvenirs, cisèle pensées et tronçons de vécu, les juxtapose, les mixe et malaxe sur sa table de montage, qui pourrait tout aussi bien être la planche à découper du cuisinier[23] ».

En introduisant du décalage, la pratique du montage, qui « ménag[e] des chocs, des surprises, des étonnements » (ER, p. 82), s’affirme comme une stratégie face à l’irregardable, face aux images du film de Franju qui sont similaires à des « nuages épais qui font cliquer les yeux et prennent à la gorge » (ER, p. 20). Le montage, investi d’une agentivité lyrique par Pic dès lors qu’il représente un jeu d’interférences et s’inscrit dans une dynamique de correspondances, dialogues et collisions, est une manière d’exercer la pensée, de la mettre en mouvement, de lui octroyer de nouvelles zones de déploiement. Georges Didi-Huberman a souvent commenté ce processus, qualifié d’« heuristique du montage85 » ; il l’envisage comme une « activité où l’imagination devient une technique – un artisanat, une activité de mains et d’appareils – à produire de la pensée dans le rythme incessant des différences et des relations[24] ». Le dispositif permet en effet d’accorder de la consistance aux matériaux rassemblés en ce qu’il ouvre à une « capacité de feuilletage et de dilatation infinie[25] », puisqu’il dispose des nouages inédits de sens, de perspectives, voire de plans imaginaires, si ce n’est de hantises existentielles. En tant que recomposition affectivement investie régie par les aléas d’une sensibilité singulière (celle de l’autrice), ce procédé permet la mise en branle d’une investigation multidimensionnelle innovante nourrie par une veine que Pic nomme précisément infralyrique :

L’infralyrique, terme que j’ai bricolé entre Marcel Duchamp et Georges Perec, [...c]’est un facteur d’estrangement et d’étrangeté, un trouble dans la ressemblance, une expérience sensible accrue par le sentiment du beau surgissant par hasard [...], c’est ce qui dans les images concrètes réveille des traces d’émotions, des images intérieures, fantômes, fantasmes[26].

Par ailleurs, ce tissage du sens, en ce qu’il est construit de manière fragmentaire, pénétré de silences, mu par certains hasards ou coïncidences[27], et qu’il présente de nombreux interstices manifestés sans détours, fait droit à une certaine précarité et au « surgissement d’autres ressemblances, non pas exactes, mais décalées, décalantes[28] ». Le poétique comme force agissante et critique, telle est l’axiologie qui ressort de l’écriture de l’autrice d’Affranchissements[29].

D’un singulier sentir-penser

Avant de conclure, il nous faut revenir sur la seconde annexe du livre (ER, p. 79-83). Muriel Pic y revendique sa « méthode expérimentale où […] l’émoi profond est travaillé par la réflexion et le savoir[30] » ; elle souhaite faire vibrer un « état d’expérimentation des images » qui permet de les déployer, et cela en faisant jaillir « leurs effets sur des zones intérieures qui [lui] restent encore aujourd’hui indéfinissables » (ER, p. 80). Elle révèle ainsi une facette supplémentaire de l’opus qui tient également en une investigation intime en cherchant à toucher au plus secret de/en soi, comme le mentionne l’extrait[31] d’un poème composé dans le dernier tiers du texte (voir ER, p. 63-64), ainsi que deux bouts de phrase issus de la seconde annexe du livre : « [S]’est imposée à mon esprit cette certitude étrange qu’une partie de moi était là, dans ces images des abattoirs de la Villette et de Vaugirard […] qui laissaient émerger de la brume des choses familières comme des souvenirs d’enfance » (ER, p. 79). Le vingt-et-unième fragment est le premier à exposer la dimension personnelle relative au travail mené par l’autrice :

En regardant le film de Franju, j’ai commencé à revoir le décor de mon enfance, la maison de mes grands-parents, l’étage où ma mère et moi avons vécu pendant quelques années […] en face des abattoirs municipaux, […] là [où] les premières images de la mort se sont formées en moi, dans l’absence même de réalité concrète.

ER, p. 19-20 ; nous soulignons

Celle-ci, « contre-rythme dans l’archive qui [la] retient[32] », était déjà amorcée dans le douzième fragment qui fait signe vers l’enfance, un des motifs récurrents de l’oeuvre :

Comment me suis-je souvenue des abattoirs ? Pourquoi sont-ils revenus ? Est-ce parce que je voulais toutes les nuits les empêcher de mourir, avec la terreur que c’était peut-être moi, cette bête qui allait à l’équarrissage ? Qui sait à quoi pensent les enfants le soir ?

ER, p. 14

En effet, plus en amont encore, dès la troisième page du livre apparait une mention sans équivoque : « C’est le même détour par l’enfance pour aller vers la mort ou l’inverse : un détour par la mort pour aller vers l’enfance » (ER, p. 11). Et l’autrice d’affirmer, un peu plus loin, dans la seconde annexe du texte : « Grâce aux images documentaires, je tenais un souvenir d’enfance que je n’aurais même pas pu imaginer : j’avais appris la mort, découvert sa réalité, en devenant animal » (ER, p. 80). Le travail d’enquête et de montage lui a ainsi permis une réappropriation de sa propre histoire, le recouvrement de moments marquants – bien que parfois sombres[33] – de sa vie, restés en latence dans sa conscience (eux aussi censurés d’une certaine manière). Depuis des images et matériaux exogènes assemblés qui donnent forme à son livre reflétant « ce sentiment d’appartenance au non-sens de notre monde » (ER, p. 56) et qui stimulent un singulier sentir-penser, Muriel Pic accède peu à peu au plus profond d’elle-même et touche à sa condition élémentaire : l’être humain est un être-pour-la-mort, selon le mot d’Heidegger, qui n’a en réalité « rien plus que la beste » (ER, p. 55).

Mais de ce constat irrémédiable, l’ouvrage semble subrepticement suggérer qu’il convient de ne pas finir accablé mais seulement lucide, et de cultiver dès lors « des fleurs qui s’ouvr[iront] sur la tombe » (ER, p. 43), ou encore de fredonner, dans un geste lyrique de désobstruction plein et entier : « Vivons joyeux l’amour est à nous […] Vivons joyeux le reste on s’en fout » (ER, p. 53).

Parties annexes

Note biographique

Corentin Lahouste, récipiendaire d’une bourse postdoctorale Banting (2022-2024), est chercheur à l’Université Laval au sein de l’équipe du professeur René Audet (Laboratoire Ex situ). Sa thèse, soutenue en mars 2019 à l’UCLouvain (Belgique), a donné lieu à l’ouvrage Écritures du déchainement. Esthétique anarchique chez Marcel Moreau, Yannick Haenel et Philippe De Jonckheere (Classiques Garnier, 2021). Ses travaux, qui portent sur la littérature contemporaine de langue française, ont tout particulièrement trait aux liens entre littérature et politique de même qu’à la diversification médiatique de l’acte de création littéraire. D’octobre 2020 à septembre 2022, il a été associé au programme de recherches HANDLING (ERC), porté par la professeure Anne Reverseau, et est aussi un membre actif de l’équipe du projet Littératures modes d’emploi, réseau international de recherches appliquées, pionnier en matière d’étude des expositions de la littérature et du livre.

Notes

-

[1]

Article publié dans le cadre du projet HANDLING basé à l’UCLouvain, dirigé par la professeure Anne Reverseau et financé par l’ERC (European Research Council) dans le cadre de son programme « Horizon 2020 » ; bourse no 804259.

-

[2]

Bot poétique mis sur pied par Pierre Ménard sur Twitter (voir https://twitter.com/krasnasandor).

-

[3]

Voir notamment le documentaire Bêtes en miettes (Muriel Pic, Bêtes en miettes, France / Pays-Bas, GREC / CNAP, 2019, 11 min. [https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56732_1]) ou Ruines-Ballade (Muriel Pic, « Projet AAL Lycée Pothier », Ruines-Ballade, atelier d’écriture documentaire, Lycée Pothier, Orléans, 2019, 9 min. 2 sec. [https://vimeo.com/348337955]).

-

[4]

Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, Lyon, Trente-trois morceaux, 2017 ; désormais les références à cette oeuvre seront indiquées dans le corps du texte par l’abréviation ER, suivie du numéro de page entre parenthèses.

-

[5]

Voir ibid., p. 11, 14, 19, 26, 31, 39, 49, 59, 69, 70.

-

[6]

Voir ibid., p. 10, 17-18, 25, 35, 37-38, 45, 52, 62, 67.

-

[7]

Léa Bismuth (dir.), La Besogne des images, Trézélan / Béthune, Filigranes éditions / Labanque, 2019, p. 3.

-

[8]

« [L]es images surgissent du court-métrage de Franju » (Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 11).

-

[9]

« L’alternance de fragments longs et brefs s’impose pour le rythme, dont la scansion participe du propos. On évite les fragments successivement identiques dans leur formulation ou leur thème » (Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 82).

-

[10]

Un extrait tiré de la fin du trente-sixième fragment illustre parfaitement cette vacillation : « Le porc est dans les airs, avec le tutu de ses soies. Il fait une grande ronde sur une patte pour s’empaler sur le couteau du tueur. Zip ! Fermeture éclair, ouverture définitive, déshabillé. La carcasse est plongée dans de la cire fondue, épilation durable garantie, jambe, aisselle, bikini. Lisses, petits cochons, lisses et sexy pour la kermesse sous film plastique et l’étiquette premier prix ! » (ibid., p. 29)

-

[11]

Daniel Canty, Sept Proses sur la poésie, Montréal, Estuaire, 2021, p. 11.

-

[12]

Muriel Pic, Élégies documentaires, Paris, Macula, 2016. À noter que l’autrice parle du film de Franju comme d’une « élégie documentaire » à part entière (voir Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 51).

-

[13]

Ils font partie de la liste des cent fragments / soubresauts qui composent le livre et se présentent avec leur minutage précis et une phrase décrivant le plan auquel ils renvoient (par exemple : « 10’ :26’’ / 22’ :07’’. Coups de hache sur une tête de boeuf » (Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 31).

-

[14]

Jean-Christophe Bailly, L’Imagement, Paris, Les Éditions du Seuil (Fiction & Cie), 2020, p. 71.

-

[15]

Dans l’entretien d’Anne Reverseau et de Corentin Lahouste, Anne Reverseau soutient en effet que « la manière dont [elle] regroupe et collecte les images évolue : en réalité, chaque livre, chaque travail d’écriture, génère une autre manière de rassembler les images et de les monter. [...L]’image n’est pas une illustration dans [s]on travail d’écriture [..., il est] un autre rythme traversant le texte » (Corentin Lahouste et Anne Reverseau, « L’impropre des images. Entretien avec Muriel Pic » [en ligne], PLACE, vol. 4 [2022] [https://place4.place-plateforme.com/lahouste-reverseau/]).

-

[16]

« Visa de censure numéro 9126 », précise Pic lorsqu’elle évoque pour la première fois le film (Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 9).

-

[17]

Sigfried Giedion, La Mécanisation au pouvoir, cité par Muriel Pic, dans En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 21.

-

[18]

« En 1958, une projection du Sang des bêtes à Zurich, dans un cinéma de la Spiegelgasse, tourne mal : les gens voient rouge, crient, sifflent, invectivent. Certains s’évanouissent ou se lèvent de leur siège. Ils veulent appeler la police » (ibid., p. 39).

-

[19]

Pic rappelle la chose dans son essai, en affirmant que l’auteur de l’Érotisme insiste, en regard des photographies de Lotar, « sur la petitesse des hommes qui ne supportent pas de voir le sang d’un animal sacrifié couler » ; « [l]e titre du court-métrage de Franju vient probablement de là, de cet article de Bataille », dit-elle (ibid., p. 46).

-

[20]

Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée (La Philosophie en effet), 2007, p. 12.

-

[21]

Marina Skalova, « Critique » [en ligne], viceversalittérature, 26 juin 2017 [https://www.viceversalitterature.ch/book/16567].

-

[22]

Jean-Christophe Bailly, op. cit., p. 63.

-

[23]

Marina Skalova, art. cit.

-

[24]

Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position. L’oeil de l’histoire I, Paris, Les Éditions de Minuit, 2009, p. 60.

-

[25]

Formule reprise à Jean-Christophe Bailly (op. cit., p. 41).

-

[26]

Corentin Lahouste et Anne Reverseau, art. cit.

-

[27]

« Je tiens beaucoup à cette donnée [le hasard] […]. J’aime la coïncidence parce qu’elle n’existe que si on la voit […]. J’aime aussi l’idée que chaque jour je passe à côté de coïncidences, mais qu’elles sont là, possibles, c’est une forme de bonheur qui s’incarne parfois dans une image trouvée » (id.).

-

[28]

Id.

-

[29]

Muriel Pic, Affranchissements, Paris, Éditions du Seuil, 2020.

-

[30]

Mathias Lavin, « Muriel Pic : En regardant le sang des bêtes » [en ligne], Cahier critique de poésie, 9 février 2018, [https://cahiercritiquedepoesie.fr/ccp-34-5/muriel-pic-en-regardant-le-sang-des-betes].

-

[31]

« Tu te demandes parfois/ dans le secret de toi-même/ d’où tu viens/ et qui tu es » (Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 64).

-

[32]

Corentin Lahouste et Anne Reverseau, art. cit.

-

[33]

Lorsqu’elle revient sur sa propre violence envers des animaux ; voir Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, op. cit., p. 11 ou p. 30-31.

Références

- Bailly, Jean-Christophe, L’Imagement, Paris, Les Éditions du Seuil (Fiction & Cie), 2020.

- Bismuth, Léa (dir.), La Besogne des images, Trézélan / Béthune, Filigranes éditions / Labanque, 2019.

- Canty, Daniel, Sept Proses sur la poésie, Montréal, Estuaire, 2021.

- Didi-Huberman, Georges, Quand les images prennent position. L’oeil de l’histoire I, Paris, Les Éditions de Minuit, 2009.

- Lahouste, Corentin et Anne Reverseau, « L’impropre des images. Entretien avec Muriel Pic » [en ligne], PLACE, vol. 4 [2022] [https://place4.place-plateforme.com/lahouste-reverseau/].

- Lavin, Mathias, « Muriel Pic : En regardant le sang des bêtes » [en ligne], Cahier critique de poésie, 9 février 2018, [https://cahiercritiquedepoesie.fr/ccp-34-5/muriel-pic-en-regardant-le-sang-des-betes].

- Pic, Muriel, Affranchissements, Paris, Éditions du Seuil, 2020.

- Pic, Muriel, Bêtes en miettes, France / Pays-Bas, GREC / CNAP, 2019, 11 min. [https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56732_1])

- Pic, Muriel, « Projet AAL Lycée Pothier », Ruines-Ballade, atelier d’écriture documentaire, Lycée Pothier, Orléans, 2019, 9 min. 2 sec. [https://vimeo.com/348337955].

- Pic, Muriel, En regardant le sang des bêtes, Lyon, Trente-trois morceaux, 2017.

- Pic, Muriel, Élégies documentaires, Paris, Macula, 2016.

- Rancière, Jacques, Politique de la littérature, Paris, Galilée (La Philosophie en effet), 2007.

- Skalova, Marina, « Critique » [en ligne], viceversalittérature, 26 juin 2017 [https://www.viceversalitterature.ch/book/16567].

Liste des figures

Illustration 1

Exergue visuel d’En regardant le sang des bêtes, tiré de l’essai La Mécanisation au pouvoir de S. Giedion

Illustration 2

Scans des pages 16-17, 37 et 52 d’En regardant le sang des bêtes

Illustration 3

Trente-cinquième page du livre où figure la reproduction du Boeuf écorché de Rembrandt évoquée dans le texte