Résumés

Résumé

Depuis sa fondation, en 1680, la Maison de Molière vit au rythme de pratiques spécifiques qui se transmettent de génération d’acteurs en génération d’acteurs, et qui pour la plupart tissent un rapport singulier et souvent privilégié entre les Comédiens-Français et leurs publics, si divers soient-ils. Cet article s’attache à étudier les usages en vigueur à la Comédie-Française au XIXe siècle en mettant en lumière des logiques souvent contraires, celle des administrations et celle des comédiens qui privilégient de plus en plus leurs intérêts particuliers à ceux de l’institution, soumise à des impératifs politiques et économiques pressants. Il s’efforce donc d’interroger la participation du public à travers ces usages qui engagent, de quelque manière que ce soit, des interactions entre la scène et la salle, le « quatrième mur » apparaissant à la fois comme un espace transitionnel de rencontre et d’échange et un lieu symbolique où se cristallisent les tensions les plus vives.

Mots-clés :

- histoire du théâtre,

- Comédie-Française,

- vie théâtrale au XIXe siècle,

- quatrième mur,

- claque,

- vedettariat,

- Mlle Rachel

Abstract

Since its foundation in 1680, the House of Molière has lived to the rhythm of specific practices that have been passed down from one generation of actors to the next, and which, for the most part, have created a unique and often privileged relationship between the company’s troupe of actors and their audience, however diverse. This paper examines the customary practices of the Comédie-Française in the 19th century, highlighting the often contradictory logic of administrators and actors, the latter group increasingly favoring their particular interests over those of the institution, which was subject to pressing political and economic imperatives. This article thus scrutinizes the participation of spectators through these practices which engage, in whatever manner, interactions between the stage and the audience, the “fourth wall” appearing at the same time as a transitional space of encounter and exchange, and a symbolic place where the most acute tensions crystallize.

Keywords:

- history of theater,

- Comédie-Française,

- theatrical life in the 19th century,

- fourth wall,

- claque,

- stardom,

- Mlle Rachel

Corps de l’article

Depuis sa fondation, en 1680, la Maison de Molière vit au rythme de pratiques spécifiques qui se transmettent de génération d’acteurs en génération d’acteurs, et dont l’évolution demeure lente. Qu’elles soient seulement fixées par l’usage ou qu’elles soient déterminées par les statuts de la société et complétées par les décrets émanant du pouvoir, à l’exemple du décret dit « de Moscou » qui, en 1812, modifie l’essentiel du fonctionnement interne de l’institution, ces pratiques tissent pour la plupart un rapport singulier et souvent privilégié entre les Comédiens-Français et leurs publics, si divers soient-ils. L’exemple le plus saillant est sans doute l’hommage rendu à Molière tous les 15 janvier, qui perdure de nos jours avec un succès qui ne se dément pas. De telles pratiques apparaissent comme le fruit d’une tradition à laquelle les Comédiens-Français s’efforcent de demeurer fidèles. Leur justification est avant tout symbolique, même si elles tirent souvent leur origine de raisons pratiques, utilitaires ou commerciales. Les usages en vigueur dans la Maison de Molière ont en effet pour but d’encadrer les rapports entre les différents sociétaires, tout en renforçant la cohésion de la troupe. Mais ils approfondissent aussi les interactions entre la scène et la salle et contribuent, en quelque manière, à « fidéliser » des spectateurs qui, à Paris, au XIXe siècle, se partagent entre une pluralité de salles de spectacle.

À partir de la loi de janvier 1791 sur la liberté des théâtres, qui inaugure l’ère nouvelle de la « dramatocratie[1] », selon l’expression de Jean-Claude Yon, puis tout au long du siècle, hormis quelques périodes éphémères où ils jouissent de nouveau de leur privilège, les Comédiens-Français sont en effet contraints de disputer à d’autres scènes parisiennes les faveurs des spectateurs. La concurrence s’accroît dans la seconde moitié du siècle, avec l’avènement d’une industrie moderne des spectacles et la diversification des publics. C’est la raison pour laquelle les acteurs du Français cherchent à se démarquer par l’affirmation d’une identité qui leur est propre et qu’ils font reposer sur un fragile équilibre entre tradition et modernité : la moyenne des pièces qui entrent au répertoire[2] reste constante tout au long du siècle, une dizaine par an environ, même si les administrations des dernières décennies ont tendance à mettre l’accent sur la fonction patrimoniale de la Maison de Molière, en instituant par exemple le rituel des matinées « classiques » à partir de 1875[3].

Il arrive fréquemment que ces usages, qui devraient consolider l’identité du premier théâtre de la nation, soient ignorés ou simplement détournés au profit de tel ou tel comédien : le salut, le rappel ou la claque peuvent ainsi devenir pour un acteur l’occasion de se faire remarquer au détriment de ses camarades. La logique individuelle de la distinction l’emporte souvent sur l’esprit collectif de l’institution, d’autant qu’avec la concurrence des théâtres parisiens, les Comédiens-Français doivent s’accommoder d’un autre phénomène susceptible de mettre en péril l’entente de la troupe : le vedettariat[4]. Certains acteurs, recherchés par le public ou seulement désireux d’accaparer l’attention du plus grand nombre, ont tôt fait d’oublier la première partie de leur célèbre devise, « Simul et singulis », au risque d’être rappelés à l’ordre par le préfet de police ou par l’administrateur général, dont la fonction est créée par les décrets du 15 novembre 1849 et du 27 avril 1850[5]. En 1898, Jules Claretie, successeur d’Émile Perrin et administrateur général depuis 1885, adresse aux Comédiens-Français les reproches suivants :

Je voudrais et je veux que, si vous attendez de votre administrateur, votre chef et votre associé, une collaboration active et qu’il vous donnera, ayant la prétention d’être avant tout un homme du devoir, il attende et réclame de vous une subordination de vos intérêts particuliers à l’intérêt général. […] Il s’est établi parmi nous, dans cette maison, qui doit vivre surtout de cordialité et d’union, des pratiques singulières, où le personnalisme de quelques-uns semble prendre des allures qui sont dangereuses pour tous. On a maintenant sa presse particulière, et je m’étonne que, dans un sentiment de dignité artistique, d’ailleurs très compréhensible, quelques artistes parmi vous réclament la suppression de la claque vivante[6].

Les « pratiques singulières » qui sont décrites et dénoncées par Jules Claretie parce qu’elles menacent l’esprit corporatif de la troupe touchent aux relations, directes ou indirectes, avec le public. Les applaudissements mécaniques de la claque, jugés aussi incongrus qu’humiliants, de même que le recours à des journalistes acquis d’avance à l’un des comédiens, font craindre que cet « enthousiasme de commande[7] » ne favorise des rivalités toujours promptes à éclater au sein de la troupe. Au reste, comme l’atteste cette lettre de Claretie, la participation du public est rigoureusement encadrée dans le but de prévenir les velléités individuelles ou les manifestations trop bruyantes de spectateurs. Les acteurs ne peuvent franchir à leur guise ce que, depuis Diderot, l’on désigne d’ordinaire par l’expression de « quatrième mur », même lors des saluts ou des représentations « extraordinaires » (représentations à bénéfice, célébrations ou commémorations, de plus en plus nombreuses au cours du siècle). Lorsqu’ils se tournent vers les spectateurs, au début ou à la fin d’une représentation, ils le font dans un cadre déterminé et ritualisé, qui n’inclut pas ces moments où « le public applique certains passages de telle ou telle pièce qui paraissent […] convenir[8] » à quelques comédiens, « à quelques événements politiques, ou à quelques personnages célèbres[9] ». Les « applications », ainsi qu’on les appelait au siècle précédent, résultent d’un mouvement libre et spontané du public, alors que les usages au moyen desquels les comédiens s’adressent aux spectateurs en venant rompre l’illusion théâtrale ont une valeur contraignante.

Étudier ces usages en vigueur à la Comédie-Française au XIXe siècle revient à mettre en lumière des logiques souvent contraires, celle des administrations et celle des comédiens qui privilégient de plus en plus leurs intérêts particuliers à ceux de l’institution, soumise à des impératifs politiques et économiques pressants. Il importe, par conséquent, d’interroger la participation du public à travers ces usages qui engagent, de quelque manière que ce soit, des interactions entre la scène et la salle, le « quatrième mur » apparaissant à la fois comme un espace transitionnel de rencontre et d’échange et un lieu symbolique où se cristallisent les tensions les plus vives.

Le salut, les rappels et la claque à la Comédie-Française

En dépit des protestations du semainier et des tentatives, déjà anciennes, visant à empêcher les désordres qui peuvent survenir dans la salle Richelieu[10], les chahuts sont fréquents au Français, en particulier lors du salut. Les comédiens-vedettes, à l’exemple de Talma, sont presque toujours rappelés par le public. Le compte rendu du Comité du 18 novembre 1824 mentionne en ces termes le problème des « Acteurs demandés après les représentations » :

On lit une lettre de M. le préfet de police datée du 17 et relative à ce qui s’est passé à la représentation du 14 où M. Talma, ayant été demandé après la 1ère pièce, le premier semainier s’est refusé à faire une annonce conforme à l’ordonnance de police qui défend aux auteurs de se rendre aux demandes de cette nature. M. le préfet invite l’administration à faire en sorte que le semainier, ou, à son défaut, tout autre sociétaire, soit constamment prêt à paraître pour faire au public l’annonce convenable selon les cas qui peuvent se présenter et, en lui accusant réception de sa lettre, à lui donner connaissance des dispositions qu’il aura prises pour que l’objet soit rempli[11].

Des « désordres graves » réapparaissent néanmoins quelques jours plus tard, lors d’une représentation d’Hamlet, les spectateurs réclamant de nouveau Talma, ainsi que Mlle Duchesnois. Dans la confusion, un officier de sapeurs-pompiers s’en prend au premier semainier qui s’est montré trop complaisant :

Après avoir rendu compte de ce qui s’est passé samedi 20 à la suite de la représentation d’Hamlet où des désordres graves ont été occasionnés par les personnes qui demandaient que M. Talma et Mlle Duchesnois reparurent et de la conduite qu’il a tenue comme premier semainier, M. Monrose donne communication d’une lettre pour la date du 21 qu’il a reçue de M. le préfet de police en réponse à celle qu’il avait écrite à ce magistrat pour se plaindre des insultes d’un officier de sapeurs-pompiers nommé M. Linard[12].

Le préfet de police est alors contraint de prendre un arrêté au sujet des « défenses itératives faites aux acteurs de reparaître […] sur la scène lorsque leur rôle est terminé[13] », dont il envoie « 5 copies pour être affichées dans le foyer des acteurs[14] » afin de « leur donner une nouvelle publicité et de fournir à la Comédie le moyen de les faire exécuter plus exactement[15] ». Les rappels ne disparaissent cependant pas, tant l’engouement suscité par les vedettes est grand. La ferveur du public aime à s’exprimer dans ces rares moments où l’acteur – et non le personnage – vient à lui. La presse n’hésite pas à présenter sous un jour humoristique ce rituel qui révèle les liens puissants qui unissent un artiste à son public, attaché à ses moindres faits et gestes et à l’affût de toute information le concernant. Une gravure comique, intitulée « Tentative d’assassinat sur la personne de Mlle Rachel, commise à Marseille au mois de Juillet 1843 sous prétexte d’enthousiasme[16] » et publiée dans La Caricature du 16 juillet de la même année, représente ainsi l’illustre tragédienne dans un costume à l’antique, ployant sous les bouquets, les pots et les couronnes de fleurs (illustration 1). Les manifestations du public ne sont pas toujours aussi chaleureuses et il arrive que le semainier sollicite de lui-même l’intervention de la police des spectacles pour prévenir les cabales qui s’annoncent houleuses : Philoclès Régnier, alors semainier de service, adresse une telle demande au préfet de police Delessert le 16 décembre 1846, « réclam[ant] cent cinquante personnes afin de maintenir le calme dans la salle exposée à être envahie “par une opposition souvent systématique[17]” ».

Illustration 1

Estampe représentant Rachel, parue dans le journal La Caricature morale, politique et littéraire du 16 juillet 1843

À l’opposé de ces manifestations imprévues et spontanées, difficilement contrôlables, qui témoignent d’un lien vivant entre le public et les acteurs, les « Romains du parterre[18] », ou claqueurs, se livrent à des réactions mécaniques et artificielles. Sans doute le phénomène des « battoirs » n’est-il pas inconnu sous l’Ancien Régime (les auteurs dramatiques avaient l’habitude de distribuer des billets à des nécessiteux en leur demandant de crier ou de siffler la pièce qui se jouait), mais la claque n’apparaît sous sa forme organisée qu’à partir de 1782, lorsque les Comédiens-Français déménagent dans leur nouvelle salle, à l’emplacement de l’actuel Odéon. Le prix des places du parterre, désormais assis, ayant grimpé, les spectateurs des premiers rangs se montrent dans l’ensemble moins agités. La claque devient alors nécessaire pour soutenir les spectacles et se professionnalise au cours du premier tiers du XIXe siècle[19]. Il faut toute l’énergie d’un chef de claque pour entraîner les « bataillons » de claqueurs à souligner les allusions piquantes d’une pièce. Pourtant, les comédiens reprochent fréquemment à la claque ses maladresses, dont plusieurs exemples figurent dans une note manuscrite conservée à la Bibliothèque-musée de la Comédie-Française. Le scripteur note qu’à l’occasion d’une représentation de Tartuffe, le dimanche 25 août 1825 :

Il n’y a point eu d’application. Les seuls applaudissements sont venus des claqueurs. Ce sont des maladroits pour ne pas dire plus.

Comment, ils applaudissent des passages où il est question de politique et de religion, et lorsqu’on cite un trait où l’on peint la justice et la bonté du roi, ils sont muets. Ce n’est assurément pas l’intention de MM. les comédiens ; puisqu’il en faut, on doit faire par avance la leçon aux chefs ; on ferait bien mieux de les supprimer[20].

De même, il salue les « progrès sensibles » d’une jeune débutante, Mlle Bourbier, dans une représentation du Cid donnée le mardi 6 septembre 1825, en ajoutant cependant qu’« [o]n devrait inviter les claqueurs à mettre plus de mesure dans leurs applaudissements : ils ont failli lui nuire en voulant la servir[21] ». Le constat est tout aussi sévère à propos de la représentation du dimanche 25 septembre : « Mlle Bourgoin a joué Iphigénie avec chaleur et l’a bien dit […]. Ses amis du parterre (les claqueurs) ont failli par leur applaudissement lui faire ce qu’ils font tous les jours, beaucoup de tort en applaudissant maladroitement les acteurs[22] ».

Ainsi la claque est-elle souvent décriée au XIXe siècle et accusée de fausser les rapports entre la salle et la scène. C’est l’un des arguments avancés par Émile Segaud, dans un pamphlet au titre éloquent, À bas la claque !, qu’il fait paraître en 1849. Le dramaturge regrette « la tradition, aujourd’hui perdue à Paris, si ce n’est dans quelques petits théâtres populaires, des manifestations éclatantes auxquelles prend part le public tout entier[23] ». Mais il reproche surtout aux claqueurs d’avoir rendu le public passif :

[A]vec l’institution de la claque, affreuse lèpre qui s’étend sur les théâtres de la capitale, on n’y obtient plus de ces succès nets, francs, de bon aloi, comme aussi (et c’est peut-être une compensation pour l’amour-propre des auteurs) on n’y siffle plus avec cette vigueur dont la province a gardé seule le secret. Le public sincère, désaffectionné, désillusionné, annihilé en quelque sorte, a perdu l’habitude de faire ses affaires : il s’abstient pour laisser la besogne aux claqueurs[24].

Vacher, chef de claque à la Comédie-Française, qui acheta sa charge à Lebrun et Mouchette vers 1829, défend néanmoins sa fonction devant le nouvel administrateur, Arsène Houssaye, qui lui prête ces propos plaisants dans ses mémoires :

Je vis arriver le chef de claque, un philosophe souriant d’un air malin : front développé, oeil scrutateur, figure lumineuse : « Monsieur le directeur, je fais depuis longtemps mon service de chef de la critique. – Surtout de chef de l’enthousiasme, lui dis-je. – Pardonnez-moi, je suis juste ; quand j’applaudis avec nos vaches – je veux dire avec mes hommes – c’est que tout le monde doit applaudir. – Pourquoi dites-vous vos vaches ? Est-ce à cause de votre nom ? – Oui, c’est à cause de mon nom, mais c’est aussi parce que tout ce monde-là applaudirait à rebrousse-poil, si je ne les arrachais de l’abreuvoir du coin et si je ne les menais par le licol ; mais une fois en ordre de bataille, ils obéissent comme un seul homme au moindre clignement d’oeil ; et Dieu sait si nous gagnons des batailles quand elles sont à moitié perdues, MM. les sociétaires le savent bien. »

M. Vacher parlait comme un petit Napoléon. Je lui dis qu’il venait tout juste au moment où je songeais à supprimer la claque. « Oh ! Monsieur le directeur, ne faites pas cela. Si vous saviez comme nous relevons le moral des auteurs et des comédiens surtout ; M. Samson lui-même ne pourrait pas jouer dans le silence glacial. – M. de Molière jouait bien sans cela. – Je sais mon histoire presque aussi bien que vous, Monsieur le directeur. En ce temps-là il y avait un parterre qui savait saisir l’occasion. Aujourd’hui il n’y a plus de parterre. Qu’est-ce que tous ces curieux qui viennent-là ? Des provinciaux égarés qui seraient capables de siffler les belles situations ou d’applaudir à tort et à travers. »[25]

Vacher s’en prend à l’indifférence d’un public peu éduqué au théâtre et incapable de rendre justice aux pièces. Chef d’orchestre, directeur de théâtre et critique dramatique, Albert Vizentini voit, non sans ironie dans la claque du Français une arme redoutable pour défendre le répertoire ancien dans un contexte d’affrontement entre classiques et romantiques. Il livre dans Le Charivari une description satirique de la claque comme un ensemble de bataillons dressés en ordre de bataille, en habit, qui soutient avant tout les classiques et « professe […] pour Racine de la vénération ; pour Corneille de la revénération ; pour Molière de la rerevénération surchargée de fanatisme[26] ».

Ce sont néanmoins les récits savoureux de Jules Lan et Maxime Roll qui fixeront cette représentation caricaturale de la claque[27], au moment où l’administrateur de la Comédie-Française souhaite la supprimer. C’est chose faite en 1902, à l’initiative de Jules Claretie, qui protestait pourtant, quelques années plus tôt, contre ceux des acteurs qui souhaitaient une telle réforme. Si l’on en croit Édouard Noël, critique dramatique et examinateur à la Comédie-Française, c’est le succès des Fouchambault d’Émile Augier, en 1878, qui a précipité cette décision et « serv[i] de prétexte à une innovation dans les usages du théâtre[28] ». L’administrateur Perrin, prédécesseur de Claretie, aurait décidé de céder aux élèves de l’école Polytechnique le parterre tout entier, y compris les meilleurs rangs, réservés habituellement à la claque. D’abord « transitoire[29] », cette suppression est finalement entérinée, mettant un terme à deux siècles de cabales durant lesquels les battoirs, puis la claque sont au service des dramaturges et des comédiens pour garantir un triomphe ou faire tomber un rival.

Les débuts et les départs des Comédiens-Français

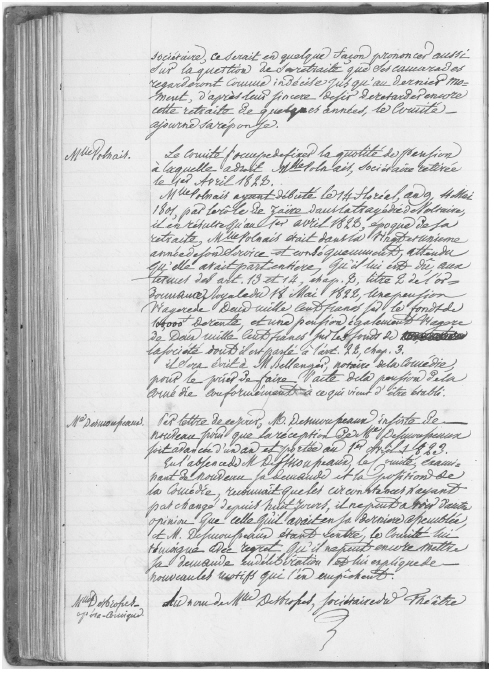

Ces désordres étaient particulièrement fréquents lors des premières et des débuts d’acteur – expressions qui désignent la période d’essai à laquelle tout nouveau venu doit se soumettre avant sa réception éventuelle par le Comité. L’un des privilèges de la Comédie-Française est de pouvoir appeler pour débuter sur ses planches les plus brillants des comédiens de province, lesquels rompent ou suspendent leurs engagements précédents. Au XVIIIe siècle, la durée de ces débuts varie de quelques semaines à quelques mois[30]. Sous l’Empire cependant, la règlementation interne change et impose une période d’essai d’au moins un an au comédien débutant qui ne pourra pas se produire durant la pleine saison, du 1er novembre au 15 avril[31]. Les débuts qui, par conséquent, ont lieu durant la saison estivale, « au milieu de la solitude habituelle[32] », ne réunissent guère que des familiers du théâtre, ces « habitants perpétuels du foyer et des coulisses[33] ». Ils sont pourtant largement commentés dans la presse spécialisée et s’avèrent décisifs pour le comédien qu’ils attachent à un emploi précis. Aussi sont-ils scrupuleusement notés dans la marge des registres de recettes (illustration 2). Si le comédien ne donne pas satisfaction, il peut néanmoins obtenir une nouvelle opportunité. Au lendemain de l’Empire, Mlle Saint Ange demande ainsi à s’essayer à nouveau dans les rôles de soubrette après s’être exercée en province :

Mlle Saint Ange, qui a fait un premier début dans les soubrettes en 1816, demande à s’y essayer une deuxième fois, annonçant qu’elle a tenu l’emploi à Lyon – pendant une année. Le Comité arrête qu’une permission de début dans cet emploi sera demandée à M. le duc de Duras pour Mlle Saint Ange et que, si elle est accordée, Mlle Saint Ange en jouira cette année[34].

L’usage, qui est de débuter dans trois rôles différents du répertoire, s’assouplit au fil du siècle, comme en témoigne un autre compte rendu d’un Comité de 1886 :

À propos des débuts et des engagements nouveaux, M. l’administrateur serait assez disposé à remettre en vigueur un ancien usage tombé en désuétude, celui des trois débuts dans le répertoire, avant engagement, du 18 juin au 18 octobre.

Le Comité, consulté, est d’avis que cette mesure serait, sous certains rapports, bonne à rétablir ; il assisterait à ces débuts, qui seraient une sorte d’audition devant le public ; mais il ne voudrait pas établir la chose en principe, et se réserverait seulement la faculté de soumettre les postulants aux 3 débuts d’autrefois après une première audition à huis clos ou un vote du Comité[35].

Illustration 2

Page du registre de recettes R257 mentionnant le premier début de Mlle Rachel, le 12 juin 1838

Rémunérés à partir de parts, auxquelles s’ajoutent les feux, les Comédiens-Français reçoivent, à leur départ, une pension, dont le montant dépend du nombre d’années de service passées au sein de la troupe. Les modalités de versement de cette pension sont fixées par le décret de Moscou de 1812, et confirmées par celui du 27 avril 1850[36]. Les articles 13 et 14 du décret de Moscou prévoient qu’un sociétaire ayant servi pendant vingt ans, reçoit une pension de 4000 francs et qu’au-delà de ces vingt ans, le montant de la pension est augmenté de 100 ou 200 francs. En revanche, si le comédien décide de partir au bout de dix ans seulement, sa pension ne pourra dépasser 1300 francs. D’autres mesures sont là, qui dissuadent de quitter la troupe trop tôt, telle l’interdiction qui est faite aux comédiens retirés de revenir jouer sur les planches du théâtre. Les décisions concernant les retraites sont prises lors des séances du Comité (illustration 3). Très souvent, les sociétaires tentent de retenir les artistes les plus appréciés du public, à l’exemple d’Alexandre Damas, qui avait reçu l’honneur de jouer aux côtés de Talma à Erfurt :

Le comité s’occupe de nouveau de la retraite projetée de M. Damas qui persiste toujours à la prendre au 1er avril prochain, et considérant combien elle serait fâcheuse pour la Comédie-Française, arrête qu’une seconde lettre conçue dans des termes aussi honorables, affectueux et pressants qu’il soit possible d’en employer, sera écrite à M. Damas[37].

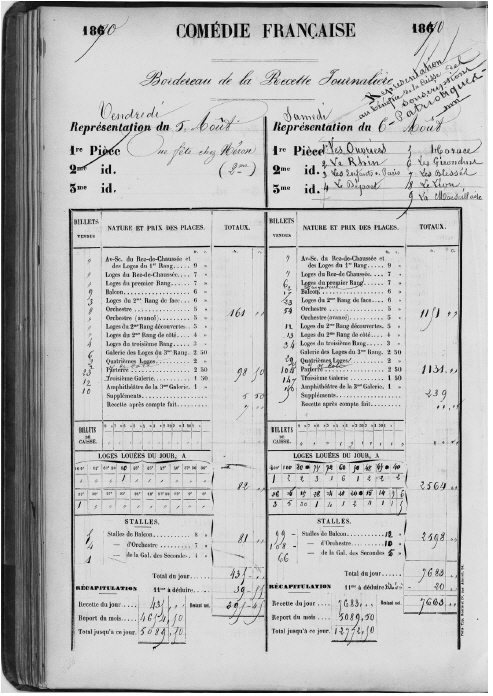

Illustration 3

Page du registre de Comité R418 du 6 février 1823 concernant le calcul de la pension de retraite de Mlle Volnais*

Une fois accepté par le Comité, le départ d’un comédien donne lieu à une « représentation à bénéfice », à la mesure de sa célébrité. Annoncée dans les journaux, cette représentation dont le produit est entièrement reversé au comédien qui se retire, réunit généralement un public très nombreux. Toutefois, au cours du XIXe siècle, les conditions se durcissent au point qu’il faut avoir servi au moins trente ans pour obtenir cette faveur. Le départ le plus marquant est sans doute celui de Philoclès Régnier, qui a servi l’institution pendant près de quarante ans. En 1871, Régnier est âgé de soixante ans et souhaite se retirer du théâtre, mais ses camarades le supplient de demeurer auprès d’eux pour assurer les fonctions de régisseur général et de directeur de la scène (qui correspond peu ou prou aux fonctions actuelles de metteur en scène), ce qu’il accepte. Durant la représentation exceptionnelle qui est donnée en son honneur et qui atteint une « recette fabuleuse » de près de 20 000 francs, il se produit une dernière fois dans le rôle qui l’avait fait connaître à ses débuts, celui de Figaro, et reçoit des mains d’Émile Perrin, à l’issue du spectacle et sous les applaudissements du public, « une médaille d’or, frappée exprès pour lui. D’un côté, on lit : Comédie-Française, et de l’autre : Regnier, avec la date de son entrée et celle de sa retraite[38] ». Il s’en émeut dans l’une de ses lettres à son ami de jeunesse, le militaire Maingaud :

Je suis encore sous le coup de l’émotion profonde que m’a causée ma représentation ; je serais trop orgueilleux si je convenais que je mérite l’accueil et les adieux qui m’ont été faits. Les journaux vous diront mieux que moi ce qui s’est passé, je vous les enverrai, ils vous raconteront mieux que je ne le pourrais faire cette soirée, où j’ai craint un moment de rester sans voix, et dans l’impossibilité absolue de remplir ma tâche. Grâce au ciel ! tout est terminé, et je ne vous cacherai pas que je me sens le coeur et l’esprit soulagés d’une anxiété qui troublait ma vie. Ma recette a été fabuleuse. On se demande où on a pu trouver le nombre de places qui la justifient. Elle s’est élevée à 19, 182 F. J’avais donné à mes parents et amis pour 2, 011 F de places dites de faveur. Si donc j’avais suivi l’usage ordinaire, et que tout eût été porté en recette, le chiffre total serait de 21, 193 F. J’aurai à défalquer sur ce qui me reviendra, les droits des pauvres, certains frais extraordinaires, une gratification de 500 F que je donne à mes employés, des cadeaux à ceux à qui je ne puis offrir de l’argent, 300 F[39]…

Les représentations « extraordinaires »

À l’exemple de ces « représentations à bénéfice », très appréciées du public et des acteurs qui y voient l’occasion de se faire valoir, les représentations exceptionnelles sont de plus en plus fréquentes à la Comédie-Française dans la seconde moitié du siècle, et en particulier sous la Troisième République, à une époque où l’Université s’attache à refonder le canon littéraire et dramatique. Elles sont de deux sortes : les premières célèbrent un événement particulier, politique ou militaire, tandis que les secondes sont données en l’honneur d’une pièce ou d’une personnalité artistique de premier plan, dramaturge ou comédien, qu’il importe de commémorer (outre l’anniversaire de Molière, déjà mentionné, celui de Corneille est célébré tous les 6 juin par les Comédiens-Français). Des soirées de gala sont ainsi fréquemment organisées pour fêter les victoires militaires sous le Second Empire[40], à l’exemple du spectacle gratis qui est donné le jeudi 13 septembre 1855, à l’occasion de la prise de Sébastopol : Les Demoiselles de Saint-Cyr, Le Médecin malgré lui et des strophes sur le siège victorieux y sont lues devant un public enthousiaste[41].

Illustration 4

Page du registre de recettes R276 mentionnant la première représentation au bénéfice des souscriptions patriotiques, le 6 août 1870

Durant la guerre franco-prussienne, les événements du siège de Paris qui sont bien connus par le journal de l’administrateur général Édouard Thierry[42], lequel s’efforce de maintenir ouvert le théâtre en dépit des circonstances, aboutissent à la mise en place de nouveaux rituels associant plus étroitement encore le public aux acteurs : dès la déclaration de guerre, le 18 juillet 1870, « le public demande la Marseillaise, que joue l’orchestre et que toute la salle répète en choeur[43] ». À partir du 20 juillet, c’est Mlle Agar qui chante l’hymne patriotique, qui avait été interdit sous le Second Empire et dont les paroles sont mal connues par les comédiens, et qui le chantera jusqu’au 4 septembre. De nombreuses représentations extraordinaires « au bénéfice de la Caisse des secours et dons patriotiques pour les blessés » ont lieu (illustration 4), tandis qu’en l’absence de décors neufs et de costumes disponibles, les concerts, matinées littéraires, discours ou commémorations se multiplient[44]. L’habitude restera sous la Troisième République.

Dans le cadre de ces manifestations qui se codifient peu à peu jusqu’à devenir d’authentiques rituels au tournant des XIXe et XXe siècles, les acteurs s’adressent directement au public et échangent avec lui ; les matinées dramatiques et littéraires en particulier se situent à mi-chemin entre la conférence universitaire et la représentation théâtrale. Un autre type de lien avec le public se crée alors qui, d’une certaine manière, peut être appréhendé comme la compensation symbolique de la normalisation des rapports entre la scène et les premiers rangs de la salle, jadis occupés par un parterre bruyant et agité. Si, à l’aube du XXe siècle, la participation du public a assurément perdu de sa vivacité, les échanges avec les Comédiens-Français n’en sont pas moins substantiels et le « quatrième mur » apparaît moins comme une frontière périlleuse qu’il est téméraire de franchir que comme un pont jeté entre des acteurs et des spectateurs qui partagent la même passion dramatique.

Parties annexes

Note biographique

Maîtresse de conférences en littérature française à Sorbonne Université, Virginie Yvernault a consacré un ouvrage à Beaumarchais, paru chez Hermann en 2020 : Figaromania. Beaumarchais tricolore, de monarchies en républiques (xviiie-xixe siècle). Elle a également travaillé comme post-doctorante sur le projet des Registres de la Comédie-Française (RCF19), dirigé par Florence Naugrette.

Notes

-

[1]

Jean-Claude Yon, Une Histoire du théâtre à Paris, de la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Aubier, 2012, p. 8.

-

[2]

La part des créations demeure très élevée : seulement 15 % des pièces environ qui, chaque année, entrent au répertoire, ont été créées sur la scène d’autres théâtres (pour la période 1800-1899).

-

[3]

Ces matinées « classiques » donnent lieu à des conférences de critiques ou d’universitaires renommés, qui attirent un public mêlé.

-

[4]

Voir Florence Filippi, Sara Harvey et Sophie Marchand, Le Sacre de l’acteur : émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah Bernhardt, Malakoff, Armand Colin, 2017.

-

[5]

Dès 1847, François Buloz avait été nommé « administrateur », mais il faut attendre 1850 pour que soit instituée la fonction d’« administrateur général » qu’occupe pour la première fois Arsène Houssaye, selon le souhait de la comédienne Rachel. À ce propos, voir notamment Agathe Sanjuan et Martial Poirson, Comédie-Française : une histoire du théâtre, Paris, Éditions du Seuil (Comédie-Française), 2018, p. 158 sqq.

-

[6]

Frédéric Loliée, La Comédie-Française : histoire de la Maison de Molière de 1658 à 1907, préface de Paul Hervieu, Paris, L. Laveur, 1907, p. 376.

-

[7]

Édouard Noël, La Comédie-Française en 1878, extrait du quatrième volume des Annales du Théâtre & de la Musique, Paris, Georges Charpentier, 1879, p. 33-34.

-

[8]

En 1798, le rédacteur du Censeur dramatique distingue en effet des applications de deux sortes : « [C]elles qui font allusion à quelques événements politiques, ou à quelques personnages célèbres, auxquels le public applique certains passages de telle ou telle pièce qui paraissent lui convenir. Ces sortes d’applications sont presque toujours satiriques, et deviennent par conséquent ou d’odieuses personnalités, ou une critique du gouvernement, et souvent l’une et l’autre. Les secondes ont pour objet les acteurs même. On saisit un vers, un mot qui a trait, soit à leur talent, soit à leur figure, soit même à leurs qualités personnelles, et on leur en fait un sujet de louange ou de reproche, mais beaucoup plus souvent le premier que le second » (Le Censeur dramatique, ou Journal des principaux théâtres de Paris, Paris, au bureau du Censeur dramatique et chez Desenne, Petit, Bailly, 1798, t. III, p. 306-307 ; je modernise l’orthographe, comme je le fais pour les autres citations).

-

[9]

Id.

-

[10]

Édifiée par l’architecte du Grand-Théâtre de Bordeaux, Victor Louis, la salle est complètement reconstruite au début du XXe siècle.

-

[11]

Archives de la Comédie-Française, Registre R419, Comité du 18 novembre 1824. Voir le mémoire de master 2 d’Anne-Estelle Baco (« Raconter la Comédie-Française. Années 1824-1828 », mémoire de master 2 en littérature française, Paris, Sorbonne Université, 2019-2020, 628 f.), qui a transcrit ce registre de Comité dans le cadre du projet RCF19, dirigé par Florence Naugrette : https://obtic.sorbonne-universite.fr/projet/rcf-19/; https://www.cfregisters.org/#!/.

-

[12]

Archives de la Comédie-Française, Registre R419, Comité du 22 novembre 1824. Transcription par Anne-Estelle Baco.

-

[13]

Archives de la Comédie-Française, Registre R419, Comité du 9 décembre 1824. Transcription par Anne-Estelle Baco.

-

[14]

Id.

-

[15]

Id.

-

[16]

L’estampe est également conservée dans les collections de la Bibliothèque-musée de la Comédie-Française ; voir le lien suivant : https://www.comedie-francaise.fr/fr/expositions_virtuelles/elle-tourne-hellip.

-

[17]

La Comédie-Française : 1680-1980 [exposition, Paris, 23 avril-27 juillet 1980, Bibliothèque nationale de France], préface de Georges Le Rider et Jacques Toja, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1980, p. 122.

-

[18]

L’expression est notamment employée dans le premier numéro du journal La Claque, le 14 novembre 1875.

-

[19]

Voir les analyses de Robert Yann, « La claque et la représentation politique au XIXe siècle » [en ligne], Romantisme, n° 136 (2007), p. 121-133 [https://www.cairn.info/revue-romantisme-2007-2-page-121.htm]. Voir aussi Agathe Sanjuan et Martial Poirson, op. cit., p. 148-149.

-

[20]

Archives de la Comédie-Française, ms 25085 (1-21), notes sur les représentations du Théâtre-Français, 23 juillet 1825-7 janvier 1826. Mes plus vifs remerciements à Émilie Gauthier qui a découvert cette série de onze manuscrits, dont les auteurs doivent encore être identifiés, et m’a aimablement communiqué la transcription qu’elle a faite.

-

[21]

Id.

-

[22]

Id.

-

[23]

Émile Segaud, Question d’honneur littéraire et artistique. À bas la claque !, Paris, imprimerie de Napoléon Chaix, 1849, p. 9.

-

[24]

Ibid., p. 8.

-

[25]

Arsène Houssaye, Les Confessions : souvenirs d’un demi-siècle (1830-1850), Paris, E. Dentu, 1888, t. III, p. 147-148. À propos d’Arsène Houssaye, voir Jacqueline Razgonnikoff, « Arsène Houssaye, administrateur général de la Comédie-Française (1849-1856), action artistique » [en ligne], dans Françoise Court Perez (dir.), Arsène Houssaye et son temps, Publication numérique du CÉRÉdI, Actes de colloque, no 20, 2017 [http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?arsene-houssaye-administrateur.html].

-

[26]

Le Charivari, 7 juillet 1868.

-

[27]

Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, Paris, Librairie Nouvelle, 1883 ; Maxime Roll, Souvenirs d’un claqueur et d’un figurant, Paris, Aux bureaux du Magasin pittoresque, 1904.

-

[28]

Édouard Noël, op. cit., p. 33-34.

-

[29]

Id.

-

[30]

Les débuts de Mlle Clairon sont ainsi fulgurants. Celle-ci reçoit un « ordre de début à la Comédie-Française » le 10 septembre 1743 pour être « reçue à part entière » le 26 octobre de la même année. Voir Émile Campardon, Les Comédiens du roi de la troupe française pendant les deux derniers siècles, Paris, Honoré Champion, 1879, p. xi.

-

[31]

Voir le « Décret impérial sur la surveillance, l’organisation, l’administration, la comptabilité, la police et la discipline du Théâtre-Français » du 15 octobre 1812, dit décret de Moscou, dans Eugène Laugier, Documents historiques sur la Comédie-Française pendant le règne de S.M. l’Empereur Napoléon Ier, Paris, Firmin Didot, 1853, p. 55.

-

[32]

À propos des débuts de Rachel dans le rôle de Camille d’Horace, en juin 1838, voir Joseph-Isidore Samson, Mémoires de Samson, préface d’Adèle Toussaint-Samson, Paris, Ollendorff, 1882, p. 307.

-

[33]

Id.

-

[34]

Archives de la Comédie-Française, Registre R417, Comité d’administration du 7 mai 1818. Ces registres sont en cours de transcription dans le cadre du projet RCF19. Les images numérisées sont consultables sur le portail documentaire La Grande de la Comédie-Française (https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=159).

-

[35]

Archives de la Comédie-Française, Registre R424, Comité d’administration du mercredi 30 mars 1887.

-

[36]

Cette pension prend en compte les accidents « ayant pour cause immédiate le service de notre Théâtre-Français » (Charles Constant, Codes des théâtres à l’usage des directeurs, des artistes, des auteurs et des gens du monde, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1876, p. 19).

-

[37]

Archives de la Comédie-Française, Registre R418, Comité du 23 janvier 1823 ; je modernise ici l’orthographe. Alexandre Damas ne prendra sa retraite qu’en 1825.

-

[38]

Francisque Sarcey, Comédiens et comédiennes : la comédie française, Paris, Jouaust, 1876, p. 27. Voir aussi Émile Perrin, Toast porté par M. Émile Perrin dans le banquet d’adieux offert à Régnier par les Sociétaires de la Comédie-Française, le 14 oct. 1875, Paris, J. Claye, 1875.

-

[39]

Archives de la Comédie-Française, dossier Philoclès Régnier, lettre du 13 avril 1872, rédigée après la représentation du 10 avril 1872 donnée pour son départ. Je retranscris ici la partie centrale de la page du registre présentée par l’illustration 3, qui concerne la retraite de Mlle Volnais : « Le Comité s’occupe de fixer la quotité de pension à laquelle a droit Mlle Volnais, sociétaire retirée le 1er avril 1822. Mlle Volnais ayant débuté le 14 floréal, an 9, 4 Mai 1801, par le rôle de Zaïre dans la tragédie de Voltaire, il en résulte qu’au 1er avril 1823, époque de sa retraite, Mlle Volnais était dans la vingt et unième année de son service et conséquemment, attendu qu’elle avait part entière, qu’il lui est dû aux termes des art. 13 et 14, chap. 2, titre 1 de l’ordonnance royale du 18 Mai 1822, une pension majorée de deux mille cent francs sur le fonds de 100, 000 francs de rente, et une pension également majorée de deux mille cent francs sur les fonds de la société dont il est parlé à l’art. 22, chap. 3. Il sera écrit à M. Bellanger, notaire de la Comédie, pour le prier de faire l’acte de la pension de la comédie conformément à ce qui vient d’être établi. »

-

[40]

Les gratis réunissaient déjà sous l’Ancien Régime un public mêlé. À propos de ces représentations particulières au XIXe siècle, voir aussi Thibaut Julian, « Les “gratis” de Napoléon : gloire et spectacles à Paris en temps de fête », Studi Francesi, no 189 (2020), p. 278-293.

-

[41]

La Comédie-Française : 1680-1980, op. cit., p. 151.

-

[42]

Édouard Thierry, La Comédie française pendant les deux sièges (1870-1871) : journal de l’administrateur général, Paris, Tresse et Stock, 1887.

-

[43]

Georges d’Heylli, Journal du siège de Paris : décrets, proclamations, circulaires, rapports, notes, renseignements, documents divers, officiels et autres, Paris, Librairie, 1871-1873, p. 605.

-

[44]

Voir par exemple le discours prononcé par l’administrateur général lors d’une matinée dramatique et littéraire en octobre 1870 : [Discours signé Édouard Thierry], Comédie Française. Matinée dramatique et littéraire du mardi 25 octobre 1870, au bénéfice des victimes de la guerre, Paris, imprimerie de Renou et Maulde, 1870.

Références

- Archives de la Comédie-Française, dossier Philoclès Régnier, lettre du 13 avril 1872, rédigée après la représentation du 10 avril 1872 donnée pour son départ.

- Archives de la Comédie-Française, ms 25085 (1-21), notes sur les représentations du Théâtre-Français, 23 juillet 1825-7 janvier 1826 (23 juillet 1825-7 janvier 1826), transcription d’Émilie Gauthier.

- Archives de la Comédie-Française, Registres R417, R418, R424, Comité d’administration du 7 mai 1818 ; 23 janvier 1823 ; 30 mars 1887. Registres en cours de transcription dans le cadre du projet RCF19. Les images numérisées seront consultables sur le portail documentaire La Grange de la Comédie-Française [https://comedie-francaise.bibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=159].

- Baco, Anne-Estelle, « Raconter la Comédie-Française. Années 1824-1828 », mémoire de master 2 en littérature française, Paris, Sorbonne Université, 2019-2020, 628 f.

- Campardon, Émile, Les Comédiens du roi de la troupe française pendant les deux derniers siècles, Paris, Honoré Champion, 1879.

- Constant, Charles, Codes des théâtres à l’usage des directeurs, des artistes, des auteurs et des gens du monde, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1876.

- « Décret impérial sur la surveillance, l’organisation, l’administration, la comptabilité, la police et la discipline du Théâtre-Français », dans Eugène Laugier, Documents historiques sur la Comédie-Française pendant le règne de S.M. l’Empereur Napoléon Ier, Paris, Firmin Didot, 1853, p. 45-59.

- d’Heylli, Georges, Journal du siège de Paris : décrets, proclamations, circulaires, rapports, notes, renseignements, documents divers, officiels et autres, Paris, Librairie, 1871-1873.

- Filippi, Florence, Sara Harvey et Sophie Marchand, Le Sacre de l’acteur : émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah Bernhardt, Malakoff, Armand Colin, 2017.

- Houssaye, Arsène, Les Confessions : souvenirs d’un demi-siècle (1830-1850), Paris, E. Dentu, 1888, t. III, p. 147-148.

- Julian, Thibaut, « Les “gratis” de Napoléon : gloire et spectacles à Paris en temps de fête », Studi Francesi, no 189 (2020), p. 278-293.

- La Claque, n° 1, 14 novembre 1875.

- La Comédie-Française : 1680-1980 [exposition, Paris, 23 avril-27 juillet 1980, Bibliothèque nationale de France], préface de Georges Le Rider et Jacques Toja, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1980.

- Lan, Jules, Mémoires d’un chef de claque, Paris, Librairie Nouvelle, 1883

- Le Censeur dramatique, ou Journal des principaux théâtres de Paris, Paris, au bureau du Censeur dramatique et chez Desenne, Petit, Bailly, 1798, t. III.

- Le Charivari, 7 juillet 1868.

- Loliée, Frédéric, La Comédie-Française : histoire de la Maison de Molière de 1658 à 1907, préface de Paul Hervieu, Paris, L. Laveur, 1907.

- Noël, Édouard, La Comédie-Française en 1878, extrait du quatrième volume des Annales du Théâtre & de la Musique, Paris, Georges Charpentier, 1879.

- Perrin, Émile, Toast porté par M. Émile Perrin dans le banquet d’adieux offert à Régnier par les Sociétaires de la Comédie-Française, le 14 oct. 1875, Paris, J. Claye, 1875.

- Razgonnikoff, Jacqueline, « Arsène Houssaye, administrateur général de la Comédie-Française (1849-1856), action artistique » [en ligne], dans Françoise Court Perez (dir.), Arsène Houssaye et son temps, Publication numérique du CÉRÉdI, Actes de colloque, no 20, 2017 [http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?arsene-houssaye-administrateur.html].

- Roll, Maxime, Souvenirs d’un claqueur et d’un figurant, Paris, Aux bureaux du Magasin pittoresque, 1904.

- Samson, Joseph-Isidore, Mémoires de Samson, préface d’Adèle Toussaint-Samson, Paris, Ollendorff, 1882.

- Sanjuan, Agathe et Martial Poirson, Comédie-Française : une histoire du théâtre, Paris, Éditions du Seuil (Comédie-Française), 2018.

- Sarcey, Francisque, Comédiens et comédiennes : la comédie française, Paris, Jouaust, 1876.

- Segaud, Émile, Question d’honneur littéraire et artistique. À bas la claque !, Paris, imprimerie de Napoléon Chaix, 1849.

- Thierry, Édouard, La Comédie française pendant les deux sièges (1870-1871) : journal de l’administrateur général, Paris, Tresse et Stock, 1887.

- [Thierry, Édouard], Comédie Française. Matinée dramatique et littéraire du mardi 25 octobre 1870, au bénéfice des victimes de la guerre, Paris, imprimerie de Renou et Maulde, 1870.

- Yann, Robert, « La claque et la représentation politique au XIXe siècle » [en ligne], Romantisme, n° 136 (2007), p. 121-133 [https://www.cairn.info/revue-romantisme-2007-2-page-121.htm].

- Yon, Jean-Claude, Une Histoire du théâtre à Paris, de la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Aubier, 2012.

Liste des figures

Illustration 1

Estampe représentant Rachel, parue dans le journal La Caricature morale, politique et littéraire du 16 juillet 1843

Illustration 2

Page du registre de recettes R257 mentionnant le premier début de Mlle Rachel, le 12 juin 1838

Illustration 3

Page du registre de Comité R418 du 6 février 1823 concernant le calcul de la pension de retraite de Mlle Volnais*

Illustration 4

Page du registre de recettes R276 mentionnant la première représentation au bénéfice des souscriptions patriotiques, le 6 août 1870