Résumés

Résumé

L’image d’un Québec historiquement monolithique, catholique et français, est désormais nuancée par la connaissance de groupes et de sous-groupes sociaux, et par la reconnaissance de leur patrimoine. C’est le cas des minorités religieuses, dont la présence, depuis la Nouvelle-France, fut longtemps occultée par le discours clérico-nationaliste prédominant. Les protestants francophones en constituent un exemple intéressant, présentant le problème particulier d’être doublement minoritaires : francophones dans une société dominée par le pouvoir anglais, protestants dans une société dominée par le pouvoir catholique. Le travail de terrain préliminaire portant sur ce groupe social révèle l’existence, particulièrement dans la vallée du Haut-Richelieu, de communautés franco-protestantes qui semblent avoir été prospères et bien intégrées, voire puissantes économiquement et politiquement, entre 1850 et 1950. Les recherches sont entreprises dans le but de déterminer si ces communautés sont des cas d’exception, ou s’il a existé, à cette époque, une bourgeoisie franco-protestante au Québec.

Abstract

The image of a historically monolithic, catholic and French Québec is nowadays challenged by the knowledge that we have of social groups and subgroups and by the aknowledgement of their heritage. This is true for religious minorities whose presence in New France had long been denied by mainstream clerical and nationalistic discourse. Francophone protestants are an interesting example, as they present the specific problem of being doubly a minority : Francophones in an Anglophone ruled society, and Protestants in a society dominated by Catholic power. The preliminary fieldwork concerning this social group has uncovered, in the Haut-Richelieu valley in particular, the existence of Franco-protestant communities which seem to have been prosperous and well integrated, and even economically and politically powerful, between 1850 et 1950. Research has begun to determine if these communitites are exceptional cases or if there was at that time a Franco-protestant bourgeoisie in Québec.

Corps de l’article

La société franco-canadienne des XVIIIe et XIXe siècles est souvent présentée comme un bloc monolithique. On en garde l’image d’une communauté homogène et autarcique, entièrement dévouée à sa subsistance par son natalisme intense et son attachement à sa terre, à sa langue française et à sa religion catholique romaine. Langue, religion, culture et espace, entremêlés et entrecroisés, tissaient une identité que l’on voulait uniforme et oublieuse de toute divergence. Le discours officiel et, avec lui, la mémoire populaire, l’affirmaient : « Le petit peuple Canadien français possédait tous les éléments d’une nationalité : il avait une patrie à lui, il avait l’unité ethnique, l’unité linguistique, il avait une histoire et des traditions. Mais surtout, il avait l’unité religieuse, l’unité de la vraie foi et, avec elle, l’équilibre social et la promesse de l’avenir » (Groulx 1926 : 105).

En dépit de ces affirmations, toutefois, on constate la présence historique de minorités religieuses dans l’espace francophone du Québec, telles que les communautés juives[1], orthodoxes[2], ou protestantes[3]. Or, dans le contexte du discours hégémonique clérico-nationaliste, les protestants francophones présentent un problème particulier. Présents depuis la Nouvelle-France, tour à tour tolérés, interdits, marginalisés ou acceptés, ils étaient doublement minoritaires : francophones dans une société dominée par le pouvoir anglais, protestants dans une société dominée par le pouvoir catholique. Ils étaient également doublement « traîtres », perçus comme tels par les catholiques en raison de leur religion et par les protestants en raison de leur langue. Cette double traîtrise — ou double appartenance, selon la perspective — plaçait la communauté dans une tension constante entre l’attrait de l’anglicisation, si le choix était de demeurer protestant, ou la conversion au catholicisme, si le choix était de demeurer francophone. L’évolution de la communauté franco-protestante est fortement marquée par la tension constante entre les « deux majorités ». Au XIXe siècle et jusqu’au milieu du siècle suivant, divers groupes régionaux se sont constitués, établis, multipliés ou dissous en fonction des rapports à l’une ou l’autre des majorités dominantes.

L’histoire de cette minorité demeure peu connue. En effet, en dépit de l’avancement de la recherche et de l’historiographie[4], il est rare que les manuels scolaires ou les séries télévisuelles « historiques » renvoient l’image d’une société québécoise plurielle. Les médias, à la fois producteurs de savoir, diffuseurs d’information et créateurs d’images, véhiculent le plus souvent l’image d’une appartenance sans nuance au modèle traditionnel. L’exemple des fêtes soulignant le 200e anniversaire des Institutions parlementaires du Québec (1992) est probant. Dans un spectacle multimédia à grand déploiement, le personnage principal expliquait à un enfant ce qu’étaient les « Canadiens » d’autrefois : « c’étaient les habitants du Canada qui parlaient français et qui étaient catholiques ». Dans ce contexte d’une certaine survivance du discours hégémonique, quelle place tiennent les minorités religieuses et, plus spécifiquement, la communauté franco-protestante, dans le parcours mémoriel du Québec ? La mémoire contemporaine garde-t-elle l’empreinte du discours hégémonique ?

Le présent article propose un regard sur l’ensemble des traces de cette présence, sur le patrimoine qu’elles constituent et sur leur importance et leur pertinence contemporaines. Il fait état des premiers travaux effectuées dans le cadre d’un projet de recherche sur la conservation du patrimoine des minorités religieuses[5]. Les objectifs de ce projet sont de poser une réflexion sur la situation patrimoniale de minorités religieuses dans le contexte social, économique et politique du Québec actuel, puis de transposer cette réflexion sur le terrain, par l’étude du patrimoine franco-protestant au Québec, afin de favoriser la conservation réelle ou virtuelle de ce patrimoine. L’article présente donc, dans un premier temps, le cadre de travail du projet (terrain, typologie, orientations conceptuelles et méthodologie interdisciplinaire) ; dans un deuxième temps, il dresse un portrait sommaire de la situation patrimoniale des franco-protestants telle qu’observée sur le terrain dans le cadre de l’étape préparatoire ; en conclusion, il soulève un certain nombre de questions, qui constituent les perspectives de recherche du projet.

Cadre de travail

Terrain

Durant les XIXe et XXe siècles, les communautés franco-protestantes se sont développées dans de nombreuses régions du territoire québécois, de Hull à Rivière-Ouelle, de Mistassini à Saint-Damase. Deux cas-témoins ont été retenus pour cette recherche : la communauté issue du noyau de la Grande Ligne (actuellement Saint-Blaise), dans la vallée du Haut-Richelieu, et celle de Belle-Rivière-Lac-des-deux-montagnes (actuellement Saint-Eustache), dans la région des Laurentides. La première connut au XIXe siècle un essor important autour de l’Institut Feller, pensionnat et collège fondé en 1840 qui, à son apogée, regroupait une vingtaine de bâtiments (école, église, magasin, ferme, résidences, y compris le château d’eau) pouvant accueillir 200 élèves[6] et le personnel afférent ; la deuxième, dont l’église en pierre, le cimetière et la première école sont encore visibles, fut à l’origine de l’Institut de Pointe-aux-Trembles, qui comptait 150 élèves dans les années 1860.

Parfois en réaction à des persécutions locales, parfois par besoin d’expansion, ces deux noyaux, formés par l’action de missionnaires suisses, ont essaimé et formé des communautés, notamment à Marieville, à Saint-Pie, à Saint-Hilaire, à L’Acadie, à Napierville, à Sabrevoie, à Sainte-Thérèse et à Saint-Eustache. Il est intéressant de noter que ces localités furent également les principaux foyers d’agitation lors de la rébellion de 1837-1838. Doit-on y voir un lien ?

Ces deux communautés constituent les pôles référentiels du développement franco-protestant au XIXe siècle : elles ont entretenu des liens historiques avec les principaux groupes de dénominations (presbytériens, église unie, baptistes, congrégationalistes, etc.) et, à ce titre, sont représentatives de la configuration interne du protestantisme québécois. En outre, elles ont généré les deux plus grandes institutions du réseau d’écoles franco-protestantes, dont la présence s’est fait sentir jusqu’à la toute récente « déconfessionnalisation » du système scolaire.

Figure 1

Vue aérienne de l'Institut Feller, c. 1960

Orientations conceptuelles

De « traces » à « patrimoine » : le processus de patrimonialisation

La distinction entre les concepts de « traces » et de « patrimoine » est particulièrement importante dans la problématique des franco-protestants, considérant que « le patrimoine n’existe pas à l’état naturel », qu’il est le « fruit d’un processus de sélection [et] découle d’une décision, d’une volonté de sensibilité, d’un souhait de préservation, d’une analyse qui a pour effet d’accoler des valeurs » (Mathieu 1992 : 6-7). Expression culturelle et identitaire majeure, le patrimoine religieux se présente comme un élément mémoriel fondamental, essentiel à la compréhension du développement d’une société, compréhension enrichie et nuancée par la prise en compte de ses minorités. Or, la majorité des traces de la présence des franco-protestants ont disparu, les unes par usure ou accident, par oubli ou par élimination délibérée. Si le premier niveau de sélection mémorielle est un tri spontané, le deuxième niveau est une gestion délibérée, une intervention rationnelle, souvent économique et politique, voire idéologique. Ce qui en résulte, le patrimoine, sera transmis aux générations suivantes, comme expression de leur mémoire, et sera à son tour soumis à leur gestion, dans un processus répétitif à l’infini.

Figure 2

Schéma du processus de patrimonialisation de la trace

Ce sont donc des « traces » qui font l’objet de cette étude, dont la plupart n’ont pas encore été envisagées dans la perspective de leur valeur mémorielle et n’ont donc pas entamé le processus de patrimonialisation.

L’écologie du patrimoine

Ce projet fait usage d’un cadre conceptuel multidisciplinaire, construit à la fois sous l’angle de la conservation et sous celui du patrimoine religieux et articulé autour de la notion de « l’écosystème du patrimoine ». Celle-ci emprunte aux sciences de la vie un modèle d’interprétation pour l’appliquer à la synergie entre la communauté et le patrimoine. En effet, qu’il s’agisse du développement économique, de l’état des relations sociales, de la transmission de la mémoire ou du sentiment d’appartenance, une collectivité ne saurait faire abstraction des traces de son passé. La communauté et le patrimoine généré par ses activités forment donc un ensemble systémique, fort rapproché des « écosystèmes » de l’environnement physique. La conservation du patrimoine doit donc se faire dans une perspective qui tient compte des divers éléments de cet écosystème.

La notion de l’écosystème patrimonial fait état d’un « espace culturel » identifié par des « marqueurs culturels» : la relation au temps et à l’espace (représentation du passé, ancrage au lieu) qu’entretient une communauté par son identité, ses valeurs, ses gestes collectifs, ses « pratiques culturelles » (Du Berger 1997). Cet espace est constamment modifié par des interventions diverses, telles la préservation, la destruction ou la réaffectation, interventions dont les motivations varient selon l’intervenant. En outre, l’espace culturel est enrichi par le patrimoine et ses fonctions symboliques, mémorielles, économiques, sociales ou politiques. Or, c’est justement cette fonctionnalité du patrimoine qui lui permet de s’inscrire dans la modernité, et ainsi de survivre, car dans les contextes économiques contemporains, on ne conserve que ce qui peut être utile, voire rentable. On peut donc se demander quelle est « l’utilité » du patrimoine religieux ? Dans quelles conditions cela devient-il « rentable », pour une communauté, de préserver les traces de son passé ? Ainsi envisagée, la problématique de la conservation du patrimoine franco-protestant — ou, le cas échéant, de sa destruction — se situe dans un vaste panorama qu’on ne peut appréhender que de façon systémique.

Typologie

Le traitement de ce corpus particulièrement varié exige une méthode dont la typologie permette de positionner les éléments de complexité grâce à une grille référentielle claire. Ainsi, la typologie du patrimoine se conçoit généralement soit par relation au territoire (rural/ urbain, local/ mondial, mobilier/ immobilier), soit par une relation au présent (formes « vivantes »/ formes « mortes », historique/ contemporain), soit par fonction ou discipline (religieux, architectural, industriel, naturel, résidentiel…), soit encore par des variations du binôme concret/ abstrait ( tangible/ intangible, mentefacts/ artefacts, matériel/ immatériel). Toutefois, la perspective globale du patrimoine religieux développée ici requiert une typologie plus souple, transdisciplinaire et transversale. La typologie retenue différencie donc les patrimoines immobilier, mobilier et vivant et regroupe :

Le patrimoine immobilier, comprenant les manifestations dans un but :

Religieux (chapelles, églises)

Communautaire (écoles, structures de services, etc.)

Commercial (magasins, usines)

Résidentiel maisons privées, résidences de fonction)

Mémoriel (cimetière, parc, monument, musées, toponymie)

Le patrimoine mobilier

Documentaire (archives privées ou publiques)

Cultuel (mobilier d’église, objets de liturgie)

Traditionnel (artisanat et produits de la communauté)

Usuel (objets d’utilité courante ou traditionnelle)

Artistique (objets d’art religieux ou de dévotion personnelle)

Le patrimoine vivant

Récits de vie, témoignages et mémoires biographiques

Rituels et coutumes

Musique (hymnes, chants)

Expressions artistiques

Langage et expressions particulières

Méthodologie multidisciplinaire

La diversité évidente des composantes de ce patrimoine demande également le développement d’une méthodologie résolument interdisciplinaire, dans laquelle convergent l’ethnologie et les sciences religieuses qui, ensemble, posent les paramètres de la communauté ciblée, de l’histoire, qui en établit la diachronie, ainsi que de l’archivistique, la muséologie, l’architecture, l’histoire de l’art et la musicologie. L’étude doit considérer la diversité des éléments dans la perspective d’un appareil où les composantes ont leur propre cohérence tout en s’inscrivant dans une plus large cohérence d’ensemble.

Ainsi, les relevés architecturaux sont effectués selon les paradigmes de la conservation intégrée[8] et prennent en compte le bâtiment non seulement dans sa volumétrie, son style et sa fonction, mais aussi dans sa dimension « humaine », c’est-à-dire sociale, communautaire, symbolique et mémorielle (Barthélémy 1990) ; le patrimoine mobilier est traité, selon les cas, par les concepts de « mémoire consignée » de l’archivistique (Cardin 1999) s’il s’agit d’un document en dépôt dans une institution, par l’ethnologie sous l’angle de la « culture matérielle » s’il s’agit d’objets usuels, d’artisanat, de documents non archivés, ou par la muséologie si l’objet a intégré le processus de « muséalisation » ; le patrimoine intangible fait l’objet d’un travail de terrain ethnologique, composé surtout d’entretiens et d’entrevues de témoins âgés, de visites de sites, d’accès direct à des documents d’archives privées.

Portrait de la situation patrimoniale

Difficultés de repérage et d’identification

Des obstacles particuliers jalonnent le processus de patrimonialisation pour la minorité franco-protestante. Sont-ils un héritage du contexte historique de marginalisation ? Aucun inventaire ne reconnaît le patrimoine des protestants francophones du Québec. Il s’agit le plus souvent de traces éparses, difficiles à identifier et à documenter et, a fortiori, à conserver. Les édifices sont graduellement démolis ou réaffectés sans avoir été identifiés, les objets et documents sont détruits ou dispersés, les récits et traditions s’oublient alors que les témoins et porteurs de mémoire vieillissent. L’ensemble des éléments patrimoniaux est donc difficile d’accès et, malgré son importance pour la recherche comme pour la mémoire, il est engagé dans un processus de désintégration. Plusieurs facteurs expliquent cette situation.

Clandestinité et marginalisation

À certains moments de l’histoire québécoise, les franco-protestants ont vécu en quasi-clandestinité. Les traces les plus sûres de leur présence durant ces périodes se trouvent donc non pas dans les mains de cette communauté mais plutôt dans les archives des « deux majorités ». Les évêchés, par exemple, émettaient régulièrement des mises en garde et les anciennes bibliothèques des séminaires détiennent toutes des bibles « mises à l’index » et des publications confisquées, dont certaines arborent sur la première page un commentaire rajouté à la main : « à brûler plutôt qu’à lire », ou bien « ce livre présente un danger pour vos âmes »… Certains de ces objets font maintenant partie des collections de musées, telles celles du Musée de la civilisation et du Musée des religions. Par ailleurs, on retrouve dans les bureaux nationaux de grandes associations protestantes internationales comme la Canadian Bible Society [Société biblique canadienne] et la Salvation Army [l’Armée du Salut], tous deux à Toronto, des documents essentiels tels que la correspondance entretenue avec les coreligionnaires francophones ou les rapports annuels des « colporteurs de Bible », personnages centraux dans l’essor de la communauté franco-protestante du XIXe siècle.

Simplicité du culte protestant

L’austérité du culte protestant laisse peu de place à l’art religieux et produit généralement une architecture de style dépouillé, aisément recyclable. Pour identifier le patrimoine architectural franco-protestant, à l’exception de certaines églises, il faut donc compléter l’observation visuelle par l’examen des registres municipaux et des archives d’actes notariés, des matrices graphiques et cadastrales ainsi que des registres des services d’évaluation municipale, disponibles au Bureau de la publicité de chaque ville ou MRC. Certaines de ces sources sont cependant lacunaires. Dans la MRC du Haut-Richelieu, par exemple, on ne retrouve aucun enregistrement notarié de transaction immobilière (achat, vente, legs, donation, construction, etc.) avant 1914 pour la paroisse de Saint-Valentin, où fut construit le premier bâtiment de l’école protestante qui deviendra l’Institut Feller.

Dispersion des documents

Contrairement aux communautés catholiques, les groupes protestants ne s’organisent pas en paroisses. Relativement peu nombreuses et clairsemées, les églises protestantes desservent de larges territoires, englobant souvent quelques villages ou, en ville, plusieurs quartiers. La cohésion de la communauté dépend alors de la participation de chacun et des liens sont tissés par les activités réalisées en commun. Il n’y a donc pas de centralisation systématique des objets communs appartenant à une assemblée, ce qui entraîne la dispersion des objets et des documents.

L’éparpillement ou la disparition des traces s’explique également par les « migrations intercommunautaires » à l’intérieur même de la société. En effet, dans le contexte des pressions sociales, la réinsertion d’individus dans l’une ou l’autre des communautés dominantes (voir Hudon 1996), soit par l’abjuration, soit par l’anglicisation, provoquait souvent la destruction des documents liés à l’appartenance antérieure.

En outre, lorsque ces réinsertions étaient importantes, elles pouvaient entraîner la fermeture de l’église ou de l’école franco-protestante à proximité. Une grande partie des documents institutionnels ont ainsi été détruits. Si les registres d’état civil tenus par ces églises étaient généralement déposés chez le protonotaire du district judiciaire[9], d’autres documents, tels que les registres des membres ou les listes d’inscription des étudiants, etc., restaient en dépôt dans l’église ou dans l’école. À la fermeture de l’institution, ils ont été le plus souvent récupérés par des particuliers, ou détruits. L’incendie du bâtiment principal de l’Institut Feller, en 1967, a provoqué la perte d’une quantité importante d’archives.

Enfin, dans certains cas, les responsables communautaires ont choisi de confier les documents et les objets restants à des institutions hors Québec afin de leur assurer un entreposage adéquat, par exemple dans les dépôts d’archives des universités McMaster et Bishop’s et dans les United Church Archives, où ils demeurent encore aujourd’hui.

Vieillissement des témoins et disparition de leurs archives personnelles

Ceux qui ont vécu les épisodes de tensions intercommunautaires entre catholiques et protestants ont connu les « charivaris », l’ostracisme, parfois la propagande haineuse et les dénonciations en chaire, l’application étendue de la « loi du cadenas »[10], et les superstitions liant le diable au culte protestant[11]. Seuls témoins encore capables d’en faire le récit direct, ils sont âgés et leur mémoire est fragile.

La dispersion et la rareté relative des archives institutionnelles rendent d’autant plus importantes les sources produites par les individus : la mémoire orale des témoins âgés et leurs documents personnels tels que le journal intime, la correspondance, le carnet de voyage, etc. Ces documents sont parfois regroupés sous le vocable d’« égodocuments », terme introduit par le néerlandais Jacob Presser à la fin des années soixante[12]. Ils se caractérisent par leurs qualités d’authenticité, d’individualité, d’introspection, voire d’intimité, de même que par l’intention déclarée de l’auteur de « faire récit » et de transmettre un vécu. En outre, les chercheurs dans ce domaine ont noté que les trois facteurs les plus courants qui motivent un individu à « tenir un journal » sont les expériences d’ordre religieux, les moments de crise personnelle ou sociale, et le désir de consigner les souvenirs pour les générations suivantes (Dekker 1995 : 317-332). Leur analyse est donc révélatrice des relations entre les communautés, les personnes, les idées et les objets, dans un cadre spatio-temporel donné et, à ce titre, convient particulièrement bien à l’étude des minorités religieuses.

En l’occurrence, dans le cas des franco-protestants, ce type de sources est relativement abondant pour le XIXe siècle, puisque les pasteurs, instituteurs et colporteurs de bibles tenaient une correspondance nourrie avec leurs coreligionnaires d’Europe et des États-Unis. Dans certains cas, cette correspondance faisait office de « rapport » sur les progrès des missionnaires et, à ce titre, se retrouve parfois dans les archives des organismes concernés. Souvent, cependant, il s’agit d’une correspondance privée et le repérage en est d’autant plus difficile qu’il s’agit de personnes âgées. La conservation de ces documents est aléatoire si leur valeur patrimoniale ou mémorielle n’est pas reconnue.

Traces de la présence franco-protestante

Dès le début du projet, les chercheurs se sont intéressés simultanément aux deux principales zones d’influence du protestantisme francophone dans l’histoire du Québec : l’église et l’éducation. Le repérage sur le terrain[13] effectué à l’étape préliminaire avait donc pour points de départ l’ancien Institut Feller et les églises fondées au XIXe siècle.

L’Institut Feller

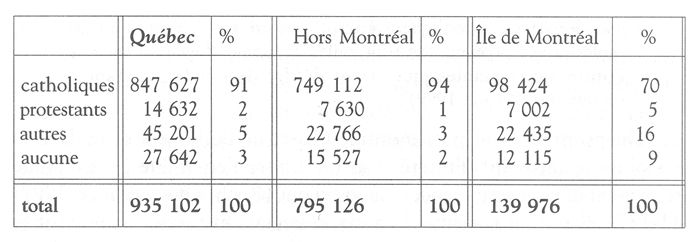

Le 11 août 2001, suite à la déconfessionnalisation du système scolaire québécois, la Cour suprême du Canada refusait à L’Association des franco-protestants du Québec le droit de maintenir des écoles françaises de religion protestante. Le jugement mettait un terme à la spécificité des franco-protestants dans le domaine de l’éducation. Ces derniers ont influencé le système éducatif du Québec par l’établissement, dès 1840, d’un réseau français d’écoles protestantes, qui a continué à se développer jusqu’en 2001-2002. Les statistiques du Ministère de l’éducation révèlent qu’en 1994-95, dans les écoles publiques d’expression française exclusivement, « on dénombrait 14 632 écoliers protestants qui formaient bien une minorité puisqu'ils comptaient pour 1,6% de la clientèle. De ce nombre, 5 691 ou 39 % fréquentaient néanmoins l'école catholique […] Des 14 632 élèves protestants du Québec, 8 941 élèves, ou 61%, avaient donc choisi l'école protestante » (Ministère de l’éducation 27/02/1995 cité dans Proulx 2002).

Figure 3

Répartition des élèves dans les écoles publiques françaises selon leur religion et par région (1994-95).

L’importance traditionnellement accordée à l’éducation par les missionnaires s’explique par le fait que la foi protestante est basée sur la lecture de la Bible ; il importe, dès lors, que tous y aient accès et donc, que le plus grand nombre sache lire. Un historien du début du XXe siècle évaluait à plus de 15 000 le nombre de jeunes qui avaient été formés dans ces écoles (Duclos dans Vogt-Raguy 1996 : 929)[14]. La plupart des écoles rurales accueillaient, le soir, les adultes dans un effort d’alphabétisation. Le clergé catholique, d’ailleurs, reconnaissait l’efficacité de la méthode et émettait de nombreuses mises en garde, dont celle-ci, de Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, en 1914 : « Il y a deux dangers contre lesquels vous devez prémunir vos gens : les mariages mixtes et les écoles protestantes »[15].

Jusque dans les années 1960, les lois ou les pratiques interdisaient aux enfants franco-protestants l’accès aux écoles de rang et de fabrique, soit en imposant une surtaxe prohibitive, soit en exigeant des documents produits par l’Église seule. Ces familles vivaient alors le dilemme de l’intégration aux franco-catholiques ou l’intégration aux anglo-protestants, comme en témoigne cette lettre ouverte parue dans Le Devoir :

La réalité — pour tous ceux qui la vécurent comme moi, franco-protestant […] — fut tout autre. Dans les années 60, nous n’avons jamais eu le choix d’une instruction publique française parce que nous étions sommés de produire un «baptistère» pour être acceptés dans le système catholique. Certes, il nous restait la possibilité des écoles privées, comme l’Institut Feller de Grande-Ligne ou celui de Pointe-aux-Trembles, qui virent défiler de nombreux franco-protestants (Racine 1999)[16].

Du point de vue patrimonial, l’Institut Feller reste, malgré sa dissolution, un point d’intérêt central. Outre l’ensemble architectural remarquable qu’il forme encore aujourd’hui (Rocher dans Remon 1997 : 11-137), il reste à l’origine d’un rayonnement historique important et présente une focalisation mémorielle qui comprend plusieurs manifestations : l’église, encore active, se nomme Roussy Mémorial, du nom de l’un des deux fondateurs ; le cimetière regroupe la sépulture de familles franco-protestantes parmi les plus anciennes du Québec ; la maison de Jean-Baptiste Lévesque, dans laquelle Henriette Feller avait débuté son oeuvre, a été réinstallée sur le terrain adjacent au presbytère pour devenir le Musée Feller ; enfin, les autorités municipales ont rendu un hommage toponymique à Henriette Feller, lors des fêtes du centenaire de Saint-Blaise.

Figure 4

Hommage toponymique à la fondatrice de l'Institut Feller

L'église

Le rayonnement de l’Institut Feller est à l’origine de la fondation de plusieurs églises au XIXe siècle, dont celle de Marieville (alors le village de Sainte-Marie-de-Monnoir), en 1851. Lors des troubles sociaux de 1837, les franco-protestants étaient parfois assimilés aux protestants anglophones et accusés de traîtrise, malgré leur opposition au clergé catholique, opposition qu’ils partageaient avec leurs accusateurs. Ayant donc été l’objet d’agressions, certaines familles migrèrent à Sainte-Marie-de-Monnoir et dans les environs (Saint-Hilaire, Saint-Pie, Saint-Jean) et s’y installèrent à partir de 1840. L’une d’elles, la famille Tétreault, acheta une terre d’une superficie considérable, qu’elle morcela en faveur de ses coreligionnaires. Aujourd’hui, l’église et son cimetière jouxtent la dizaine de maisons érigées sur le « rang des protestants », selon l’expression des gens âgés de la paroisse. Entre ces édifices et les premières résidences de Feller, la parenté des styles architecturaux ne fait aucun doute, et les recherches confirmeront probablement que les architectes, ingénieurs et constructeurs appartenaient tous à la communauté franco-protestante, voire à la même famille.

Lors des entrevues avec des témoins âgés, la question des conflits intercommunautaires était de première importance, puisque ceux-ci sont à l’origine de l’installation des franco-protestants à Marieville. Il ressort que, après les heurts des premières années[17], peu de dissensions sont rapportées par les informateurs et aucune agression significative de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1940. Comment expliquer ce changement dans les relations ? « C’est parce que les protestants donnaient de l’ouvrage à tout le monde », selon un témoin[18].

De fait, deux manufactures importantes furent fondées par Edmond Guillet[19], membre de l’Église baptiste de Marieville, et maire de Marieville pendant 7 ans.

Aujourd’hui, les maisons cossues des frères Guillet, construites par les frères Goyette, membres de la même église, appartiennent à des notables locaux.

La communauté franco-protestante de Marieville comptait parmi ses membres des médecins, plusieurs architectes et ingénieurs, des professeurs, des industriels, des hommes d’affaires[20], dont certains détinrent des postes politiques importants[21]. Les photos de familles repérées lors des premières consultations d’archives privées montrent des personnages bien vêtus, posant dans des décors recherchés.

Figure 5

Edna Guillet (épouse d'Edmond)

Figure 6

Les soeurs Bullock

Figure 7

Les frères Goyette

La communauté — ou du moins une partie — semble donc avoir été prospère et bien intégrée. Est-ce un cas exceptionnel ou cela se reproduit-il dans d’autres contextes ? Les recherches préliminaires font état d’un autre cas, au moins : celui de Roxton Pond, municipalité de quelque 3 000 habitants, dans la Haute Yamaska, où se trouvent la Roxton Pond Mills, fondée par l’ancien pasteur William Bullock[22] et la Roxton Pond Tool Company, en activité à partir de 1873, dirigée par Nectaire Gravel, Sam Dalpé et Philippe Nicol. Ce dernier, père de Jacob Nicol et beau-frère de Sam Dalpé[23], est inscrit dans les registres de l’église protestante.

Les recherches continueront dans ce sens et une question se profile déjà : aurait-il existé une bourgeoisie franco-protestante, au Québec, entre 1850 et 1950 ? Certaines caractéristiques collectives propres à ce groupe social permettent d’envisager l’hypothèse. Les premières enquêtes semblent indiquer que le niveau d’instruction est généralement plus élevé que celui des familles moyennes paysannes ou ouvrières du Québec et que la formation des jeunes dirigeait ceux-ci autant vers le commerce et l’industrie que vers l’agriculture ou les professions libérales. En outre, les valeurs de retour à la terre préconisées par le clergé catholique n’avaient pas la même importance chez les protestants et il semble, à ce stade préliminaire de la recherche, que les communautés franco-protestantes se soient mieux développées dans les villes de taille petite et moyenne que dans les campagnes. De plus, le discours anti-clérical de certains milieux intellectuels de l’époque ne trouvait-il pas un écho spontanément favorable chez les franco-protestants, continuellement confrontés au clergé catholique ? Il se serait donc développé une certaine affinité entre l’intelligentsia francophone et l’élite franco-protestante, comme en témoignent les rapprochements entre l’Institut Canadien de Montréal et les pasteurs francophones relevés par l’historien Richard Lougheed : « Narcisse Cyr et Théodore Lafleur se joignirent à l’Institut canadien et y enseignèrent. En retour, la majorité des membres de l’Institut refusèrent d’interdire l’accès au Semeur canadien, journal protestant» (1999 : 129).

On semble donc se trouver en présence d’un groupe social différencié, dont une certaine proportion était instruite, libérale, urbaine ou péri-urbaine et engagée dans la production industrielle moderne, ce qui, pour l’essentiel, correspond à la définition de la bourgeoisie aux XIXe et XXe siècle. Si tel est effectivement le cas, cette communauté participait à la fois à la société traditionnelle québécoise, par son attachement à la langue et à l’identité françaises, et à la société moderne anglophone, par son positionnement et ses orientations socio-économiques. Peut-être, dès lors, s’agit-il moins d’une double traîtrise que d’une double appartenance.

Parties annexes

Note biographique

Marie-Claude Rocher

Marie-Claude Rocher est détentrice d’un doctorat en ethnologie, d’une maîtrise en histoire et d’un diplôme de deuxième cycle en muséologie. Elle mène actuellement une recherche subventionnée sur le patrimoine des minorités religieuses du Québec, particulièrement les protestants francophones au Québec et, plus largement, en Amérique. Ses recherches, pluridisciplinaires, portent sur les composantes architecturales, archivistiques et immatérielles du patrimoine et s’effectuent dans le cadre d’un projet inter-universitaire réunissant les universités Laval, McGill, Acadia et McMaster. Elle a également travaillé dans le domaine de la pédagogie du patrimoine, collaborant à des projets sous l’égide, entre autres, du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO.

Marie-Claude Rocher has a Ph.D. in Ethnology, an M.A. in History and a graduate degree in Museology. She is currently leading a funded research project on the heritage of religious minorities in Québec, more specifically on Francophone Protestants in Québec, and in America at large. Her multidisciplinary research focuses on architectural, archival and immaterial components of heritage within an inter-university project involving Laval, McGill, Acadia and McMaster universities. She also worked in the field of teaching heritage and has taken part in different projects under the supervision of the European Council and UNESCO among others.

Notes

-

[1]

Au sujet de la présence juive dans l’histoire du Québec, voir, entre autres, Anctil et al. (2000) et Corcos (1997).

-

[2]

Par exemple, l’Église orthodoxe russe de Rouyn-Noranda (Monument historique cité 1992), porteuse de l’histoire des familles de mineurs et témoin de l’apport des émigrés de l’Europe de l’Est au développement de la région.

-

[3]

Noter que le sujet traité se limite aux protestants d’expression française, minoritaires parmi les francophones catholiques. Voir, entre autres, Smith (1999).

-

[4]

Voir les articles sur les protestants francophones dans Études d’histoire religieuse vol. 66 (2000).

-

[5]

« Les enjeux de la conservation du patrimoine des minorités religieuses au Québec : le cas des protestants francophones », projet multidisciplinaire et interinstitutionnel, sous la direction de l’auteure, subventionné par le CRSH et la Fondation du patrimoine religieux du Québec et inscrit au Chantier sur le patrimoine religieux de l’Institut sur le patrimoine culturel, Université Laval.

-

[6]

L’Institut Feller accueille 213 élèves en 1908 (Lalonde 2002 : 212).

-

[7]

Toutes les photos qui apparaissent dans l’article ont été numérisées par l’auteur à partir d’archives privées, avec permission des propriétaires, sauf la figure 4, prise sur le terrain.

-

[8]

Conventions et recommandations de l’UNESCO relatives à la protection du patrimoine culturel. Paris, UNESCO, 1990.

-

[9]

L’examen des 2366 microfilms du Fonds Drouin pour les Registres d’État civil du Québec (no 1183d), photographiés au Greffe en 1942, révèle le caractère lacunaire des archives des paroisses non catholiques. Par exemple, dans la série « Montréal, Presbyterian, Saint Jean (Français), 1841-09-19/1925-12-19 », manquent les microfilms pour les années 1846 à 1848, 1850 à 1862, ainsi que pour 1868 et 1873.

-

[10]

Un informateur de 84 ans raconte qu’il est revenu de l’école pour trouver la porte de la maison interdite par le gouvernement, parce que : « Batisse pis communisse, c’est la même chose. Pis êt’ communisse, du temps de Monsieur Duplessis, c’tait pas correct » (Informateur 4, Québec 2001).

-

[11]

« Faites-leur déchausser le pied gauche : il sera tout fourchu comme celui d’une vache ou d’un mouton » (extrait du journal de Joseph Vessot, colporteur de bibles, 1840) ; « Il fallait qu’on traverse la rue en allant à l’école le matin, parce qu’il fallait pas qu’on marche dans l’ombre de la chapelle baptiste. Ça portait malheur » (Informateur 7, Québec 2001).

-

[12]

L’un des principaux chercheurs de ce domaine est Rudolf Dekker (2002). En outre, il faut connaître le site Autopacte (http://worldserver.oleane.com/autopact/index.htm) et la publication bisannuelle Bibliographie des études en langue française sur la littérature personnelle et les récits de vie, tous deux de Philippe Lejeune, conçus dans le but de « rassembler l’essentiel de ce qui s’écrit en langue française sur la littérature personnelle et les récits de vie : autobiographie, journal, autoportrait, mémoires, témoignages, biographie, récits de vie oraux, entretiens — quel que soit le média, écrit (manuscrit, imprimé, électronique), plastique, audiovisuel, oral... — et quelle que soit la discipline concernée (anthropologie, ethnologie, histoire, sociologie, psychologie, études littéraires).

-

[13]

Au moment d’écrire ce texte, le travail sur la communauté de Belle-Rivière-Lac-des-deux-montagnes n’est pas complété. Les références qui suivent ne porteront donc que sur la communauté du Haut-Richelieu.

-

[14]

Ce chiffre paraît un peu élevé.

-

[15]

Mandements, lettres postales et circulaires des évêques de Québec (Québec, 1910-1927).

-

[16]

Daniel Racine est un ancien membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.

-

[17]

Notamment, la confrontation par débat public, en 1851, entre Charles Chiniquy, prêtre à cette époque, et Louis Roussy, pasteur (Chiniquy 1851 ; Cyr 1851). Merci à M. Pierre Ranou pour sa contribution sur le sujet.

-

[18]

Informateur no 8a (102 ans, Marieville 2001). L’information est corroborée par les informateurs no 8 (76 ans, Marieville 2001) et 9 (67 ans, Marieville 2001).

-

[19]

La manufacture de chapeaux de paille, fondée en 1876 et la manufacture de chapeaux de feutre, fondée en 1880. En 1930, «300 personnes y gagnaient bien leur vie. […] Tous les membres de la famille Guillet étaient fort appréciés des Marievillois, particulièrement par leurs employés, surtout durant la grande crise économique qui commença en 1929 » (Fournier 1969 : 28-29).

-

[20]

Par exemple, l’oncle de l’un des témoins, le sénateur Jacob Nicol, fut propriétaire, à la fin des années 1930, des cinq journaux suivants : La Tribune de Sherbrooke, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Soleil, L’Événement, et le Journal, tous trois de Québec, ainsi que des stations radiophoniques CHLT à Sherbrooke et CHLN à Trois-Rivières. Il resta à la tête du Soleil pendant 21 ans. Voir sa notice biographique sur le site de l’assemblée nationale : http://www.assnat.qc.ca/fra/patrimoine/notices/m-n/nicoj.htm

-

[21]

Parmi les autres franco-protestants ayant détenu des postes politiques, outre Jacob Nicol : Cyrille Côté (1809-1850), médecin, patriote, député de 1834 à 1837, pasteur de 1844 à 1850 (http://www.assnat.qc.ca/fra/patrimoine/notices/c/COTECHO.htm) et Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829-1908), quatrième premier ministre du Québec (http://www.assnat.qc.ca/fra/patrimoine/notices/j-l/jolyhg.htm).

-

[22]

William Bullock (1865-1936) fit ses études à l’Institut Feller, épousa Évangéline Therrien, fille d'Alphonse de Liguori Therrien, pasteur de Marieville et fut député à l’Assemblée nationale de 1912 à 1931 (http://www.assnat.qc.ca/fra/patrimoine/notices/b/bullws.htm).

-

[23]

Sam Dalpé et son père se sont exilés dans l’État de New-York (probablement avec Cyrille-Hector Côté) après avoir pris part à la rébellion des Patriotes en 1837.

Références

- Anctil, Pierre, Gérard Bouchard et Ira Robinson, 2000, Juifs et Canadiens français dans la société québécoise. Québec : Septentrion.

- Barthélémy, Jean, 1990, « Mise en oeuvre des plans et projets de réhabilitation des sites historiques. Méthodologie de la réhabilitation architecturale ». Priority Actions Programme : UNESCO.

- Cardin, Martine, 1999, « Le patrimoine archivistique religieux : enjeux et perspectives », Études d’histoire religieuse, 65, Société canadienne d’histoire de l’Église catholique : 53-66.

- Chiniquy, Charles, 1851, Le suisse méthodiste confondu et convaincu d’ignorance et de mensonge. Collection de l’Union d’églises baptistes françaises au Canada, brochure.

- Conventions et recommandations de l’UNESCO relatives à la protection du patrimoine culturel, 1990, Paris, UNESCO.

- Corcos, Arlette, 1997, Montréal, les Juifs et l'école. Québec : Septentrion.

- Cyr, Narcisse, 1951, « Polémique. Récit de la discussion entre M. Chiniquy et M. Roussy, au village de Sainte-Marie-de-Monnoir », Le semeur canadien, 13 mars 1851.

- Dekker, Rudolf (dir.), 2002, Egodocuments in history. Autobiographical Writing in its Social Context since the Middel Ages. Hilversum : Verloren Publishers.

- Dossier no 103 de la collection Patrimoine, 1991, Publications du Québec.

- Du Berger, Jean, 1997, Grille des pratiques culturelles. Sillery : Septentrion.

- Études d’histoire religieuse, 2000, Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, vol. 66.

- Fournier, Rodolphe, 1969, L’évolution du Québec, 1921-1935. Tome 2. Montréal : Éditions Mille roches.

- Groulx, Lionel, 1926, Dix ans d'Action française (recueil de textes divers). Montréal : Bibliothèque de l'Action française.

- Hudon, Christine, 1996, Prêtres et fidèles dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, 1820-1875. Sillery : Septentrion.

- Lalonde, Jean-Louis, 2002, Des loups dans la bergerie. Les protestants de langue française au Québec, 1534-2000. Montréal : Fides.

- Lejeune, Philippe (dir.), 1982-1999, Bibliographie des études en langue française sur la littérature personnelle et les récits de vie. Cahiers de sémiotique textuelle (vol. 3, 4, 7, 8, 13, 19, 16, 22), Publidix : Université Paris-X.

- Lougheed, Richard, 1999, La conversion controversée de Charles Chiniquy. Québec : Éditions La clairière.

- Mandements, lettres postales et circulaires des évêques de Québec (Québec, 1910-1927).

- Mathieu, Jacques, 1992, « Le vernis du patrimoine », conférence d’ouverture des deuxièmes assises annuelles du Forum québécois du patrimoine.

- Proulx, Jean-Pierre et José Woehrling, 2002, « La restructuration du système scolaire québécois et la modification de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ». Édition électronique de la revue Themis (2002-07-08). http://www.lexum.umontreal.ca/themis/97vol31n2/proulx_woehrling.html

- Racine, Daniel, 1999, « Quand on refait l’histoire à la manière de Proust », Le Devoir, 13 mai.

- Rocher, Marie-Claude, 1997, « L’ensemble Feller : traces d’un monde, un monde de traces », dans Remon, Denis (dir.), L’identité des protestants francophones au Québec 1834-1997. Cahiers scientifiques, 94 : 111-137.

- Smith, Glenn (dir.), 1999, Histoire du protestantisme au Québec depuis 1096. Une analyse anthropologique, culturelle et historique. Québec : Éditions La Clairière.

- Vogt-Raguy, Dominique, 1996, Les communautés protestantes francophones au Québec, 1834-1925. Thèse de doctorat, Université de Bordeaux III.

Liste des figures

Figure 1

Vue aérienne de l'Institut Feller, c. 1960

Figure 2

Schéma du processus de patrimonialisation de la trace

Figure 3

Répartition des élèves dans les écoles publiques françaises selon leur religion et par région (1994-95).

Figure 4

Hommage toponymique à la fondatrice de l'Institut Feller

Figure 5

Edna Guillet (épouse d'Edmond)

Figure 6

Les soeurs Bullock

Figure 7

Les frères Goyette