Résumés

Résumé

Comment les changements dans les conditions de la gouvernance des mémoires collectives nationales influencent-ils la politique étrangère ? Le recours à des représentations du passé partagées à un niveau intersubjectif constitue une ressource pour la prise de décision et pour la justification de la politique étrangère. Dans cette optique, cet article identifie cinq facteurs qui amenuisent la capacité des gouvernements de régir les mémoires nationales et en explore deux conséquences principales. Tout d’abord, l’utilité justificatrice du recours à l’histoire est de plus en plus limitée. Ensuite, la disparition d’une mémoire collective consensuelle peut conduire à l’émergence du « présentisme » comme mode de temporalité dominant dans les processus de décision. Cette réflexion est illustrée par une analyse empirique du cas de la France, pays dont la politique étrangère se distingue par une forte tradition du recours à l’histoire nationale.

Mots-clés:

- mémoires collectives,

- histoire nationale,

- récits stratégiques,

- politique étrangère,

- France

Abstract

How do changes in the way national collective memories are shaped influence foreign policy? Appeals to shared representations of the past at an intersubjective level are an aid to decision-making and the justification of foreign policy. Given this, five factors are identified that undermine a government’s ability to shape national memory and explores the two main consequences. First, the justificatory utility of appeals to history is increasingly limited. Second, the disappearance of a consensual collective memory can lead to the emergence of “presentism” as the dominant mode of temporality in decision-making processes. This line of thinking is illustrated by an empirical analysis of the case of France, a country whose foreign policy is noted for its strong tradition of appeals to national history.

Keywords:

- collective memories,

- national history,

- strategic narratives,

- foreign policy,

- France

Resumen

¿ Cómo influyen los cambios en las condiciones de gobernanza de las memorias colectivas nacionales en la política exterior ? El uso de representaciones compartidas del pasado a nivel intersubjetivo es un recurso para la toma de decisiones y para la justificación de la política exterior. En este contexto, este artículo identifica cinco factores que reducen la capacidad de los gobiernos para regir las memorias nacionales y explora dos consecuencias principales. En primer lugar, la utilidad justificativa del uso de la historia es cada vez más limitada. En segundo lugar, la desaparición de una memoria colectiva consensual puede llevar al surgimiento del « presentismo » como modo dominante de temporalidad en los procesos de toma de decisiones. Se ilustra esta reflexión mediante un análisis empírico del caso de Francia, un país cuya política exterior se distingue por una fuerte tradición de uso de la historia nacional.

Palabras clave:

- memorias colectivas,

- historia nacional,

- narrativas estratégicas,

- política exterior,

- Francia

Corps de l’article

Introduction

Depuis l’évocation de la bataille de Teutobourg pour légitimer la politique anti-française de l’Empire allemand[1] jusqu’à la mobilisation du mythe de Charlemagne pour justifier la réconciliation franco-allemande, la mobilisation des « mémoires collectives » (à savoir les ensembles de représentations intersubjectives de l’histoire au sein des sociétés) semble étroitement liée aux discours sur la politique étrangère. Depuis le 19e siècle, acteurs politiques, militaires et diplomatiques ont tenté d’ancrer leurs propositions d’action dans les récits constitutifs de l’histoire nationale ; l’invention de traditions nationales et la construction de mythes fondateurs n’en sont que deux exemples récents.

Cependant, à une époque où au moins certains États semblent de plus en plus confrontés à des conflits mémoriels au sein de leurs sociétés, on peut se demander quelles sont les répercussions de telles fragmentations sur la politique étrangère. Cet article propose une réflexion initiale sur cette problématique, située entre la sociologie de la mémoire d’une part, et les études des Relations internationales (ri), d’autre part. L’objectif principal de cet article est d’ouvrir un débat en articulant des arguments exploratoires, conceptualisés selon deux dimensions établies dans l’analyse des usages politiques de l’histoire, à savoir les dimensions rhétorique et cognitive. Empiriquement, cette argumentation se sert d’illustrations issues du cas de la France, pays où le recours à l’histoire a été un élément central de la formulation et de la justification de sa politique étrangère depuis le début du 19e siècle.

En termes ontologiques, cet article conceptualise la politique étrangère comme étant le produit de besoins, de croyances et de perceptions des décideurs politiques et des membres des organisations gouvernementales (diplomates, hauts gradés militaires). Alors que ce sont ces acteurs qui participent à la construction discursive des objectifs couramment appelés les « intérêts nationaux » (Battistella 2002), les moyens et actions consacrés à ces derniers doivent être légitimés devant le parlement, mais aussi, à travers les médias, devant le public. Sans nier l’influence des contraintes matérielles et idéelles du système international, cette perspective combine donc des éléments des approches cognitive, bureaucratique et libérale de l’analyse des politiques étrangères (Battistella 2009 : 369-396 ; Brecher 1972 ; Hudson 2014 : 185-210). Il ne s’agira pas ici de proposer une explication causale de telle ou telle décision consécutive à des changements dans la transmission des mémoires collectives nationales ; en revanche, ce texte tente de démontrer et d’illustrer comment ces changements ont modifié le processus de production et de justification publique de la politique étrangère.

Cette argumentation s’applique surtout aux États démocratiques dans lesquels les gouvernements sont soumis à un contrôle parlementaire et public dans l’attribution et l’emploi de moyens politiques et militaires. Même en France, pays considéré par certains comme une « monarchie nucléaire » (Cohen 1986), la tradition gaullienne de la politique étrangère « de rang » ne résulte pas uniquement d’une préférence personnelle du président ou n’est pas forcément une réponse objective aux évolutions du système international d’après 1945 ; plutôt, elle « fournit un discours et une posture qui flattent un certain nationalisme, répondent donc à une demande sociale de rang international ou de grandeur, contribuant ainsi largement au consensus politique interne » (Charillon 2011 : 27). L’intervention militaire récente au Mali a par ailleurs montré comment une telle décision peut même renforcer la popularité d’un chef d’État affaibli sur la scène intérieure (Revault d’Allonnes 2015).

L’article procèdera en trois étapes. Tout d’abord, le phénomène de la « fragmentation des mémoires » sera conceptualisé et détaillé dans ses implications empiriques. Ensuite seront présentés les liens conceptuels entre les mémoires collectives et les discours et la prise de décision dans la politique étrangère. Enfin, la validité empirique de ces arguments théoriques sera illustrée en présentant des observations empiriques issues du contexte de la France.

I – Conceptualiser la « fragmentation de la mémoire ». Faire le lien entre la sociologie de la mémoire et les études des ri

Il semble se dégager une importante observation commune des nombreuses études en sociologie de la mémoire : la capacité des gouvernements nationaux de nourrir et stabiliser « une » mémoire collective nationale hégémonique est de plus en plus remise en question. Il semble de plus en plus difficile d’imposer d’en haut un cadre national de la mémoire, devant l’instrumentalisation électorale des enjeux de mémoire, l’autonomisation de la communauté épistémologique de l’historiographie, ou encore devant l’émergence de nouveaux médias qui permettent à des mémoires « opprimées » de s’exprimer plus facilement.

Jusqu’à présent, la recherche en Relations internationales, y compris dans sa branche sociologique, ne s’est guère intéressée aux effets d’une telle fragmentation sur la formation et la légitimation des politiques extérieures. Plusieurs travaux anglophones problématisent les rapports entre mémoires collectives et politiques étrangères, mais ils se focalisent le plus souvent sur des catégories théoriques spécifiques – comme par exemple l’impact de traumatismes collectifs – et négligent la question des controverses mémorielles au sein des sociétés (Bell 2006 ; Langenbacher et Shain 2010 ; Resende et Budryte 2014 ; Wang 2012). Dans la littérature francophone, l’étude de Valérie Rosoux reste une référence incontournable ; cependant, son argumentation repose sur l’hypothèse fondamentale d’une certaine primauté des discours et intérêts gouvernementaux contemporains afin d’expliquer dans quelles circonstances le « poids du passé » peut être surmonté (Rosoux 2001). D’autres travaux portent sur la capacité des gouvernements de mobiliser et modifier les représentations sociales de l’histoire – sans pour autant spécifier dans quelles conditions ces capacités se trouvent réduites ou renforcées (Grosser 2002).

Le concept de la « fragmentation des mémoires » contient deux éléments qui méritent explication, à savoir la notion de mémoires partagées ou « collectives », ainsi que la notion d’une perte de cohésion progressive. S’agissant du terme de la « mémoire collective », il convient de préciser qu’il sera conceptualisé ici non pas avec une tonalité anthropomorphique mais en tant que résultat d’échanges au sujet des représentations intersubjectives du passé, échanges régis par les normes d’un groupe social. Ainsi, « la » mémoire collective n’est un phénomène ni figé, ni nécessairement cohérent et unifié. En suivant l’argumentation de Johann Michel, bien que les individus restent les porteurs physiques des représentations du passé, la mémoire collective reste un concept analytique indispensable à la compréhension de la formation des mémoires individuelles et de la constitution idéelle des groupes sociaux.

Ce sont […] les mécanismes de l’intersubjectivité et les échanges d’interaction qui tiennent lieu […] de médiation entre mémoires individuelles et mémoires collectives. D’un côté, toute mémoire individuelle se construit au contact de cadres sociaux qui s’imposent à elle, sous la forme de significations communes, de positions types dans les ensembles collectifs, tels la famille. D’un autre côté, toute mémoire collective, loin d’être un esprit immuable qui plane au-dessus des individus, résulte d’une sédimentation historique d’interactions typifiées de mémorisations et de remémorations.

Michel 2005 : 90

On peut comprendre ainsi que le fait même d’évoquer l’idée d’une mémoire nationale (au singulier) ne va pas de soi. En effet, dans son analyse des discours mémoriels au sein du Parti communiste français, Marie-Claire Lavabre a déjà souligné que toute mémoire collective doit être examinée comme l’interaction d’une pluralité – parfois conflictuelle – de souvenirs portés par des sous-groupes et des individus (Lavabre 1994). Toute mémoire collective comporte nécessairement une multitude de discours individuels qui évoluent selon leurs interactions, ce que Halbwachs reconnaît en constatant que

ce sont cependant des individus qui se souviennent, en tant que membres du groupe. De cette masse de souvenirs communs, et qui s’appuient l’un sur l’autre, ce ne sont pas les mêmes qui apparaîtront avec le plus d’intensité à chacun d’eux. Nous dirions volontiers que chaque mémoire individuelle est un point de vue sur la mémoire collective, que ce point de vue change suivant la place que j’entretiens avec d’autres milieux.

Halbwachs 1997 : 94-95

Un « cadre » social de la mémoire peut légitimer l’expression et la reconnaissance publique de certains souvenirs, et délégitimer et minimiser l’expression de certains autres. En conséquence, les cadres sociaux répondent bien sûr aux besoins actuels des communautés, mais souvent la définition de ces « besoins » est faite par les gouvernements et les partis politiques au pouvoir. C’est en ce sens qu’il peut être épistémologiquement utile d’avoir recours au terme de « la » mémoire nationale afin de désigner le champ d’interactions entre intérêts politiques, pouvoirs institutionnels, et socialisations et résistances aux niveaux individuel et social. En d’autres termes, il s’agit « d’ouvrir la boîte noire, c’est-à-dire de penser les interactions entre mises en récit publiques […] et souvenirs […], de vérifier empiriquement ce que sont les représentations socialement partagées du passé, les rapports ordinaires au passé, en deçà et au-delà des seules “politiques de la mémoire” » (Lavabre 2014 : 36).

Qu’en est-il du terme de la fragmentation ? Évidemment, il n’est pas question ici de supposer une multiplication des représentations du passé au niveau individuel. La « fragmentation des mémoires » peut être définie, en revanche, comme le processus d’une multiplication d’expressions de mémoires mettant en cause un cadre social donné (ici au niveau national), et fragilisant en conséquence le consensus sur les « besoins du présent », auparavant surtout définis par les gouvernements. Empiriquement, l’une des premières observations de la « fragmentation des mémoires » est peut-être celle faite par l’historien Pierre Nora (1992). Mais la même observation se retrouve également chez des sociologues de la mémoire, comme par exemple dans les ouvrages récents de Johann Michel (2010) ou de Benjamin Stora (Stora et Jenni 2016). Selon ces auteurs, l’histoire « officielle » (dans le sens d’une historiographie institutionnellement appuyée et diffusée par les gouvernements), aurait perdu son rôle de cadre référentiel de l’intégration de la mémoire collective nationale. À sa place, une pluralité de mémoires aurait émergé, ancrée dans la diversité des groupes sociaux qui composent les sociétés actuelles. Depuis les années 1970, les gouvernements auraient progressivement perdu leur monopole « d’arbitre » face aux discours mémoriels des groupes sociaux. Au mieux, les gouvernants devraient se contenter de coordonner désormais une « gouvernance » des mémoires (Michel 2010 : 169-188).

Ce phénomène de la fragmentation de « la » mémoire nationale est-il véritablement nouveau ? Après tout, certains pourraient arguer que les controverses autour du passé caractérisent toute société pluraliste, et que même à l’époque de l’invention de l’État nation moderne, les gouvernements n’ont jamais réussi à imposer un cadre social sans contestation. Il est difficile de nier que la construction des cadres sociaux de la mémoire, même au niveau national, a toujours résulté d’une négociation entre les acteurs sociaux et les gouvernements.

Cependant, la sociologie de la mémoire a pu identifier certains facteurs mutuellement liés qui semblent avoir profondément modifié le rapport de forces depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Sans prétendre proposer un résumé exhaustif, cinq de ces facteurs seront détaillés ici.

La capacité de socialisation des citoyens par les institutions étatiques s’est progressivement réduite. La transformation pédagogique de l’enseignement de l’histoire nationale à l’école a favorisé la remise en question d’une transmission acritique du « roman national ». Dans le même temps, d’autres institutions qui assuraient auparavant le lien entre le cadre social officiel et la socialisation des citoyens ont été affaiblies. La fin de la conscription et la diminution du nombre de citoyens engagés dans les partis politiques traditionnels n’en constituent que deux exemples (Levy 1999 : 62-65). En France, l’universalisation progressive du service militaire, depuis la défaite de 1870, servait également à enseigner le « roman national » aux citoyens. Cela se faisait notamment par l’enseignement des traditions militaires qui consistait « à exalter le passé glorieux des régiments français et à inciter les nouvelles unités en formation à élaborer leur propre histoire afin de se forger une identité sur laquelle puisse s’enraciner l’esprit de corps » (Roynette 2017 : 116). De plus, la commémoration locale des conscrits morts dans les guerres de 1870 et de 14-18 a permis aussi d’enraciner la perception d’un destin historique, certes douloureux, mais aussi commun (Sherman 1994 ; Varley 2008). Après 1945, la socialisation par les partis gaulliste et communiste dans les années 1950 et 1960 fut un facteur décisif de la construction d’un récit national autour de la Résistance, qui occupait une place centrale, car ces « partis politiques, à l’époque, représentaient aussi des lieux de sociabilité qu’animaient de nombreux militants : le pcf comptait sans doute 760 000 adhérents en 1947, le rpf, selon les estimations, de 500 000 à 1 500 000 à la même date. Cette force imposante constitua le premier vecteur portant cette mémoire, sous des modalités plurielles il est vrai » (Wieviorka 2008 : 95).

La capacité de légitimation des cadres sociaux nationaux s’est progressivement réduite. À l’heure de « l’invention » des histoires nationales au 19e siècle, cette légitimation est largement passée par la communauté épistémologique des historiens. En échange du soutien financier et administratif gouvernemental leur permettant d’achever la professionnalisation et l’institutionnalisation de leur discipline au sein des universités, les historiens ont contribué à la construction savante des histoires « nationales » et à l’écriture de manuels scolaires justifiant de puissants mythes fondateurs (Anderson 2006 ; Berger 2007). Puis, du fait de l’autonomisation grandissante de la discipline, surtout depuis 1945, une grande partie des historiens ont adopté l’épistémologie du révisionnisme historique ; ce faisant, ils ont remis en question les récits des histoires nationales « officielles » et privilégié des perspectives jadis marginalisées et contradictoires (Assmann 2008).

La capacité d’expression des mémoires marginalisées dans l’espace public a progressivement augmenté. La pluralisation des anciens médias de masse (radio, télévision) ainsi que l’apparition de nouveaux médias de communication directe, comme les réseaux sociaux, ont créé des espaces discursifs moins contrôlables par les gouvernements (Biesecker 2002 ; Neiger, Meyers et Zandberg 2011). La mémoire de la Shoah illustre bien le cas d’un « passage d’une mémoire faible à une mémoire forte » (Traverso 2005 : 55) qui aurait été impensable sans l’influence conjointe des médias de masse – depuis la retransmission du procès Eichmann à la diffusion internationale de la série américaine Holocauste.

La capacité de mobilisation de mouvements sociaux autour de mémoires marginalisées à des fins de reconnaissance politique a augmenté. Au niveau des législations nationales et internationales, on voit apparaître une tendance à reconnaître et parfois à réparer des souffrances politiques du passé, ce qui a ouvert l’accès à des ressources symboliques et matérielles autrefois refusées par les gouvernements (Brants et Klep 2013 ; Cunningham 1999 ; Lefranc 2002 ; Mink 2011). Ces ressources ont facilité la création de groupes sociaux s’identifiant comme « victimes » qui réclament – pas forcément avec succès – la reconnaissance de leur récit historique particulier, souvent en contradiction avec le récit national promu par les pouvoirs publics (Lefranc, Mathieu et Siméant 2008). La naissance de groupes sociaux s’identifiant à des victimes historiques a incité certains entrepreneurs politiques à mobiliser des discours mémoriels particuliers, souvent liés à des notions d’essentialisme religieux, racial ou culturel (Blanchard et Veyrat-Masson 2008).

La transformation du rôle mémoriel des gouvernements résulte des facteurs précédents et les renforce en même temps. De plus en plus impuissants à formuler des cadres sociaux nationaux, les gouvernements semblent confrontés à deux choix : ils peuvent se contenter d’une « gouvernance » des mémoires, en s’efforçant de faire dialoguer les discours mémoriels de plus en plus conflictuels issus de la société civile et de les apaiser ; ou bien ils prennent parti dans les controverses mémorielles au sein de la société, sans pour autant pouvoir imposer ce discours comme « consensuel » ; cela leur permet uniquement de réaliser des gains électoraux à court terme (Michel 2010).

A – Fragmentation des mémoires collectives et politique étrangère : deux dimensions

Quel est l’impact de la fragmentation des mémoires collectives et du changement de rapport de forces entre les gouvernements et les acteurs de la société civile sur la politique étrangère ? Dans cette section, nous avançons que l’on peut conceptualiser l’impact selon deux dimensions, l’une « rhétorique » et l’autre « cognitive ».

Plusieurs auteurs anglophones ont ainsi identifié l’importance centrale de « récits stratégiques » dans la justification rhétorique, auprès de la population, de décisions en matière de politique étrangère, notamment quand celles-ci impliquent l’usage de la force militaire. Lawrence Freedman définit les « récits stratégiques » comme « des récits captivants qui peuvent expliquer des évènements et permettent de tirer des conclusions. […] Ils aident un groupe diversifié à devenir cohérent et à guider sa stratégie d’action » (Freedman 2006 : 22). Ces récits produisent un effet double : ils justifient à la fois le rôle d’un acteur sur la scène internationale – sa « mission » – et ils permettent d’interpréter des situations nouvelles et d’en déduire des orientations d’action (Miskimmon, O’Loughlin et Roselle 2013 : 16).

Cependant, l’efficacité rhétorique des récits stratégiques dépend largement de leurs capacités de mobiliser les idées, croyances et savoirs dominants au sein de la société : « pour convaincre, le récit doit […] résonner avec les représentations historiques et culturelles de l’audience ciblée » (Freedman 2015 : 24). Dans la mesure où la légitimité perçue des récits stratégiques dépend donc de leur capacité de lier un choix politique du présent à une représentation partagée du passé, le recours à un cadre officiel de la mémoire (Rosoux 2001 : 7-14) joue un rôle central dans la justification de la politique étrangère (Buffet et Heuser 1998 ; He 2007). Ainsi, durant la Guerre froide, les gouvernements se sont servi, chacun à leur manière, des mémoires officielles pour légitimer les grandes orientations de leur politique étrangère : il suffit de penser au « tabou » de l’Holocauste qui a permis aux gouvernements successifs de justifier le positionnement de l’Allemagne fédérale en « puissance civile » (Olick et Levy 1997). Même dans le contexte de la politique étrangère française, souvent considérée comme étant relativement indépendante des débats sociétaux, des liens étroits entre les récits stratégiques construits par les acteurs politiques et les mythes politiques partagés au sein de la société sont démontrés (Schmitt 2018).

Les liens entre l’évolution des mémoires collectives et la politique étrangère sont visibles aussi selon une deuxième dimension, celle de la fonction cognitive dans la prise de décision interne. Bien qu’il soit connu depuis longtemps que les enseignements et analogies historiques modifient les prises de décision individuelle et cognitive en temps de crise internationale (Hemmer 1999 ; Jervis 1976 : 217-282 ; Khong 1992), il n’y a pas encore suffisamment d’études empiriques pour établir des liens directs entre la socialisation dans une mémoire collective « nationale » et le recours à l’histoire dans un contexte de décision interne. Toutefois, plusieurs arguments suggèrent un lien étroit entre les mémoires collectives au sein de la société et l’usage cognitif de l’histoire dans les processus de prise de décision diplomatique.

D’une part, ces derniers doivent être pensés comme une activité sociale qui implique une multitude d’acteurs publics (politiques, fonctionnaires, militaires) et privés (experts, lobbyistes, représentants d’ong, etc.). Il est plausible que « l’imaginaire historique de ces acteurs prétendument rationnels [soit] peuplé de souvenirs individuels, de mémoires sociales et de mythes historiques » (Delori 2011 : 235) Au-delà des imaginaires individuels, afin de pouvoir participer au processus décisionnel en politique étrangère, tous ces acteurs ont besoin de mobiliser des ressources discursives symboliques qui légitiment leurs positions, même si celles-ci sont a priori liées à des intérêts individuels ou organisationnels. Ce cadrage peut s’opérer en faisant appel à des mémoires censées être connues et acceptées par tous les acteurs impliqués. Ainsi, l’on peut comprendre que, selon un ancien ambassadeur américain, un nombre très limité d’analogies historiques (notamment les accords de Munich et la guerre du Viêt Nam) circule à travers des contextes de décision très divers[2].

D’autre part, même au niveau individuel, on peut supposer une influence forte des représentations historiques partagées au niveau national par les décideurs et les diplomates. Ceux-ci sont issus eux-mêmes de la société civile et ont été, par conséquent, socialisés dans « une » mémoire collective nationale. Cette socialisation est cruciale pour pouvoir passer les concours d’entrée aux ministères des Affaires étrangères. Le rythme de travail soutenu, le format synthétisé des notes d’aide à la décision ou bien la succession rapide des dossiers à traiter, tous ces facteurs contribuent à ce que les diplomates conservent un rapport « intuitif-pragmatique » à l’histoire et ne cherchent pas forcément à intégrer les approches de l’historiographie réflexive et critique dans l’évaluation de situations nouvelles (Vertzberger 1986).

B – Quels sont les impacts potentiels de la fragmentation du discours mémoriel national sur la politique étrangère ?

Comment la fragmentation des mémoires collectives nationales pourrait-elle influencer la politique étrangère ? En se limitant aux effets potentiels sur les deux dimensions évoquées précédemment, il est possible de formuler un certain nombre d’arguments exploratoires.

En ce qui concerne la dimension rhétorique, on peut d’abord s’attendre à une moindre efficacité des références historiques mobilisées dans les récits stratégiques pour légitimer la politique étrangère. Dans la mesure où cette efficacité repose, comme défini ci-dessus, sur une mise en récit cohérente, adaptée aux représentations historiques partagées, une fragmentation des représentations de l’histoire au niveau sociétal devrait affaiblir la résonance des récits stratégiques et rendrait en conséquence la construction d’un consensus entre gouvernement et société plus difficile. Par exemple, toute tentative de présenter une intervention militaire comme étant avant tout une poursuite de la mission civilisatrice française provoquerait sans doute une multitude de controverses qui contredirait l’objectif de légitimation consensuelle.

En réaction à cette difficulté, les gouvernements devront changer leurs stratégies discursives de légitimation. Cela aurait potentiellement pour conséquence d’affaiblir la mise en récit historique de la politique étrangère en faveur d’argumentations « présentistes », caractérisées par une absence de recours à des enseignements historiques et des anticipations téléologiques[3]. Un discours présentiste se référerait plutôt à une formulation des « intérêts nationaux » en termes relativement anhistoriques et abstraits (par exemple, la « sécurité territoriale »), à des enjeux présentés comme universels (par exemple, les « responsabilités de la communauté internationale »), ou bien aux attentes et obligations extérieures, y compris dans le cadre des alliances (par exemple, la « solidarité avec les États-Unis »). La disparition d’arguments historiques devrait aussi s’accompagner d’un certain affaiblissement des conceptions d’une « mission historique » nationale dans le discours public des gouvernements. À la place, les gouvernements adopteront des discours justifiant leurs choix en matière de politique étrangère par la nécessité d’agir en tant que membre « normal » d’une communauté d’États idéelle et plus large (« l’Occident », « l’Europe », « les États démocratiques »).

En ce qui concerne la dimension cognitive, les conséquences conceptuelles seront plus subtiles mais potentiellement plus décisives. Ici, la question n’est pas de savoir si les individus participant aux processus de décision possèdent des connaissances historiques moindres. Dans la mesure où des références et interprétations historiques partagées fournissent une ressource discursive facilitant le développement de cadres d’interprétation communs d’une situation actuelle, l’affaiblissement de ces représentations intersubjectives peut avoir au moins deux conséquences.

D’une part, on peut s’attendre à une individualisation des usages de l’histoire par les décideurs qui pourront, une fois libérés du poids d’une quelconque mémoire nationale partagée, mobiliser l’histoire pour comprendre le présent en fonction de leurs propres connaissances et intérêts. Cette individualisation pourrait renforcer les incohérences dans les politiques étrangères et stratégiques dans la mesure où des décideurs successifs pourraient s’orienter à l’aune d’enseignements historiques peu harmonieux, voire contradictoires. De plus, le déclin des représentations partagées de l’histoire pourrait donc mener à une fragmentation ou bien à une dissolution des « cultures nationales » de la politique étrangère (Katzenstein 1996).

D’autre part, on devrait également observer un impact sur le rapport à la temporalité elle-même. Grâce aux écrits de Reinhart Koselleck, nous savons que ce rapport est déterminé par des liens entre le couple conceptuel « champ d’expérience » et « horizon d’attente » (Koselleck 2013). Puisque ces deux notions relèvent de « régimes d’historicité » socialement construits, donc intersubjectifs, la disparition d’un consensus sur la signification du passé pour le présent (l’histoire est-elle un modèle à suivre ? un magister vitae ? un précédent invariable du présent ?) peut avoir des conséquences sur le regard intersubjectif sur le futur. Les expériences mobilisables dans les débats internes étant de plus en plus restreintes, une focalisation intersubjective sur les expériences immédiates (les cycles de lessons learnt) et une interprétation du présent comme période de rupture (technologique, culturelle, politique, etc.) pourrait devenir dominante. Le « présentisme » pourrait donc devenir aussi le mode de temporalité par défaut dans les cercles décisionnels de la politique étrangère.

II – Illustrations empiriques issues du cas de la France

A – Le cadre traditionnel de la mémoire nationale

La France se distingue par des traditions fortes de récits stratégiques puisant dans l’histoire nationale (Hazareesingh 2011 ; Vaïsse 1998). Il s’agit donc d’un cas « crucial » (Gerring 2008 : 659-663) qui devrait nous permettre de valider et/ou de spécifier la réflexion théorique autour des liens entre la fragmentation de la mémoire collective nationale et la formulation et la justification de la politique étrangère.

De nombreuses études ont montré qu’en France, le mythe du « résistancialisme », intégrant autant le mouvement communiste que les classes bourgeoises (Rousso 1990), a permis à Charles de Gaulle et à ses successeurs de bâtir un consensus politique autour d’une politique étrangère basée sur la notion de « grandeur », un discours exceptionnaliste fondé sur l’idée de la continuité historique de la nation française porteuse du progrès et de principes universels (Garcia 2009 ; Vaïsse 1998 : 22-52). Ce récit stratégique a pu légitimer des choix politiques coûteux au niveau matériel comme symbolique : l’affirmation de l’indépendance internationale de la France face aux deux superpuissances, la construction d’une force de dissuasion nucléaire sous commandement national, mais aussi une politique d’influence postcoloniale en Afrique (Gèze 2005 ; Heuser 1998a, 1998b).

La mise en récit de ces orientations reposait sur l’idée de la continuité historique du leadership de la France sur la scène internationale : puisque la France avait toujours été une grande puissance sur le plan politique, mais aussi moral, elle aurait la même mission durant la Guerre froide, quelle que soit la transformation profonde du contexte international. Ainsi, Béatrice Heuser observe que

pour de Gaulle, c’était son histoire qui avait donné à la France le droit d’acquérir le statut d’une grande puissance dans le présent. […] C’était peut-être justement son manque d’originalité, son incarnation de tant de clichés familiers, qui lui ont permis de jouer un rôle si formateur car il a su puiser dans des images déjà existantes dans les esprits français.

Heuser 1998b : 205-206

B – La fragmentation de la mémoire nationale depuis les années 1970

Les années 1970 et 1980 ont marqué un tournant concernant le poids du gouvernement dans la définition des cadres sociaux de la mémoire collective nationale. En France, les nombreuses études analysant les changements dans les discours mémoriels depuis cette période se trouvent souvent en désaccord quant aux causes et conséquences d’une évolution que certains appellent les « guerres des mémoires » (Blanchard et Veyrat-Masson 2008). Pourtant, en faisant abstraction des thèmes de controverse concrets, on observe que le cadre mémoriel dominant, imposé par Charles de Gaulle et ses successeurs, se fragmente en revendications et discours mémoriels parfois conflictuels, souvent liés aux intérêts de groupes sociaux particuliers et toujours plus puissants. Trois éléments de la mémoire nationale soutenue par les gouvernements sont alors visés, en particulier le régime de Vichy et la persécution des Français juifs, la guerre d’Algérie et la mémoire de la colonisation et de l’esclavage.

Pourquoi les gouvernements français ont-ils progressivement perdu leur capacité d’imposer le cadre social de « la » mémoire nationale ? D’une part, on peut constater une remise en question de la capacité de socialisation mémorielle de l’État du fait de l’affaiblissement des institutions clés de la socialisation citoyenne. Cet affaiblissement concerne en particulier le rôle de l’École républicaine, conçue à l’origine pour briser le monopole de socialisation culturelle jadis occupé par l’Église. Encore au début du 20e siècle, l’enseignement du « roman national » avait fait partie intégrante de ce projet, y compris pour préparer la société à une nouvelle guerre contre l’Allemagne (Turetti 2008 : 151-190). Depuis les années 1970, le pouvoir de socialisation de l’École républicaine a diminué pour diverses raisons, dont la croissance des inégalités sociales entre les différents milieux de la société, la surcharge et la pluralisation méthodologique des programmes pédagogiques, et, pour la mémoire de la guerre d’Algérie, l’absence de récit officiel capable de réconcilier les mémoires particulières transmises au sein des familles et des groupes sociaux (De Cock et Picard 2009 ; McCormack 2007 : 57-97). À cela s’ajoutent les demandes politiques de transmission de savoirs « utiles » (à savoir techniques) au détriment de l’enseignement de l’histoire et des sciences sociales, et les offres pédagogiques alternatives, comme les écoles privées en pleine croissance mais aussi les nouveaux médias de communication de masse (Dubet 2000).

La diminution de la capacité étatique de socialisation des citoyens s’est accompagnée de l’autonomisation de la communauté épistémologique des historiens. Dans le contexte français, cette autonomisation ne se traduit pas forcément par un refus de prise de position politique. Cependant, profitant d’une autonomie institutionnelle largement établie depuis la fin du 19e siècle, les historiens affirment de plus en plus leur indépendance vis-à-vis des autorités politiques et prennent des positions de plus en plus exposées dans le discours mémoriel public (Traverso 2008). Pierre Nora en est un exemple emblématique : s’il est certes l’un des historiens les plus attachés à l’idée de l’historiographie comme garante d’un récit intégrant la nation (Nora 1962, 1989), à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, il s’est pourtant ouvertement distancié de la politique de commémoration du président Mitterrand. À l’époque directeur du projet « Les lieux de mémoire », il dénonçait la politique gouvernementale pour être « la subversion et le délitement du modèle classique de la commémoration nationale, tel que la Révolution l’avait inventé et tel qu’en lui-même l’avait fixé la République conquérante, et son remplacement par un système éclaté, fait de langages commémoratifs disparates » (Nora 1992 : 983-984). Quinze ans plus tard, en 2005, Pierre Nora est devenu l’un des co-fondateurs de l’initiative « Liberté pour l’histoire » dont le but était de dénoncer l’adoption des lois dites « mémorielles », considérées comme portant atteinte à la liberté scientifique de l’historiographie et faisant la promotion d’une « mauvaise conscience universelle ». La même année, la fondation du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (cvuh), association à la fois opposée à l’initiative de Pierre Nora de conserver le récit national de la France et à une loi prescrivant la promotion du rôle positif de la colonisation à l’école, illustre la résistance des historiens à l’intervention active des gouvernements dans les représentations sociales du passé, mais aussi leurs divisions internes croissantes concernant l’interprétation des périodes controversées de l’histoire nationale (Bancel et Blanchard 2008). À propos de cette dernière tendance, certains observateurs voient même « le danger d’éclatement de la communauté scientifique des historiens entre des camps politiques hostiles » (Pervillé 2006 : 268).

La disparition de l’historiographie comme instrument de légitimation des récits officiels de la mémoire nationale s’est accompagnée d’une pluralisation de la production médiatique qui a favorisé l’expression de mémoires individuelles, jusqu’alors peu audibles, au détriment d’une communication audiovisuelle directement contrôlée par l’État (jusqu’en 1970). Ainsi, en 1971, le film Le Chagrin et la Pitié a pu déclencher une controverse publique au sujet de « l’amnésie » du soutien populaire au régime de Vichy et de la collaboration quotidienne avec les forces allemandes, malgré les tentatives de censure de la part de membres du gouvernement (Rousso 1991 : 104-114). D’autres productions, notamment la série télévisée américaine Holocauste, ont renforcé un débat public autour d’une réévaluation du rôle de « la France » pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré la résistance des gouvernements de l’époque. Le fait que de telles séries aient pu avoir des effets similaires dans d’autres pays européens pourrait suggérer que cette évolution ne représente pas une spécificité française mais bien le résultat d’une transformation du rôle des médias, moins soumis au contrôle des gouvernements et plus ouverts à la diffusion de contenus mettant en cause les discours mémoriels officiels (Berger 2010).

Dans le même temps, des « entrepreneurs de la mémoire » (Droit 2007), notamment des groupes issus de la société civile dont les mémoires particulières ne pouvaient pas être reconnues par le cadre social du « résistancialisme » gaullien, élaboraient des stratégies pour se faire entendre et revendiquer la reconnaissance publique de leurs souffrances. À partir des années 1960, des intellectuels soutenaient publiquement l’État d’Israël en raison de leurs propres biographies de victimes de la persécution antisémite. Dix ans plus tard, « on assiste à la création d’associations militant pour la mémoire […] soutenant les actions de Beate et Serge Klarsfeld, qui souhaitent mettre fin à l’impunité des responsables français et allemands des déportations » (Benbassa 2008 : 256). Durant la même période, d’autres groupes sociaux qui fondaient leurs revendications mémorielles sur la guerre d’Algérie, à savoir les pieds-noirs, les vétérans, et plus tard les harkis, s’organisaient également en associations dans le but d’obtenir la reconnaissance de leurs souffrances passées malgré l’amnistie (souvent associée à une « amnésie ») imposée après les accords d’Évian de 1962 (Jansen 2010 : 277-279 ; Rosoux 2016). La dernière formation de revendications mémorielles s’est concrétisée à propos de la mémoire de la colonisation autour de l’identité des « descendants d’esclaves » ou des « indigènes de la République ». Au-delà du succès souvent incomplet de ces demandes de reconnaissance de souffrances, ces démarches ont légitimé la création d’identités collectives fondées non plus sur l’intégration à « une » mémoire nationale mais sur l’affirmation de mémoires particulières, donc détachées de la mémoire « nationale » (Benbassa 2008 : 257-260).

Puisqu’il est de plus en plus difficile de définir le cadre social d’une mémoire collective unifiée, les acteurs politiques français ont de plus en plus recours à la mise en valeur de mémoires particulières. À partir des années 2000, à travers une série de lois mémorielles, d’instaurations de journées de commémoration et d’annonces publiques, les gouvernements successifs tentent de répondre aux demandes de reconnaissance particulières, sans pour autant développer un nouveau discours mémoriel unifié suffisamment cohérent pour remplacer le cadre social du « résistancialisme » établi sous la présidence de Charles de Gaulle (Brodiez et Pattieu 2006 : 286). Durant la campagne présidentielle de 2007, la candidate Ségolène Royal s’est prononcée en faveur du récit national d’une « France respectueuse de toutes les mémoires […] qui refuse de reconnaître des “aspects positifs” dans la colonisation », tandis que le candidat victorieux Nicolas Sarkozy prônait quant à lui une lecture mettant l’accent sur la continuité historique de la singularité religieuse et philosophique de la France : « c’est la pensée claire, c’est la raison, c’est l’esprit des Lumières. C’est aussi deux mille ans de christianisme, deux mille ans de civilisation chrétienne » (cités dans Martigny 2009 : 32-33). Plus généralement, les partis politiques ont essayé de tirer profit des mémoires conflictuelles portées par certains groupes sociaux (notamment celles issues de la guerre d’Algérie) en se positionnant comme les défenseurs des milieux redoutant respectivement le « déclin français » ou la remise en cause de la laïcité (Bancel, Blanchard et Boubeker 2015 : 153-164 ; Benzine 2016 ; Dély 2016). Cependant, ces tentatives reflètent surtout des difficultés croissantes lorsqu’il s’agit de nouer des alliances électorales à court terme autour de représentations historiques communes. Dans le souci de satisfaire les demandes du plus grand nombre de groupes sociaux possibles, et de maximiser ainsi les scores électoraux, certains acteurs ont même défendu des positions contradictoires à différentes occasions, comme par exemple Nicolas Sarkozy à propos de l’interprétation du colonialisme et de l’esclavage (De Cock et Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire 2008 ; Michel 2010 : 162-167). Dans tous les cas, ces efforts de récupération électoraliste confortent « un décentrement de l’État, le rôle croissant d’acteurs non étatiques dans la fabrique des politiques mémorielles, et le recours à des instruments d’action publique moins dirigistes » (Michel 2010 : 194).

En somme, nous pouvons observer un changement fondamental dans le rapport de forces déterminant la formation du cadre social de la mémoire collective française durant la deuxième moitié du 20e siècle. Bien qu’il ait toujours existé des résistances, de la part des groupes de la société civile, contre l’hégémonie d’un cadre social défini par les gouvernements, l’État semble avoir été affaibli dans sa capacité de formuler un discours mémoriel unificateur et il doit se contenter d’accommoder les demandes de reconnaissance particulières, souvent conflictuelles. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait plus aucun point de consensus sur l’histoire nationale (peu de personnes nieraient aujourd’hui l’implication de l’État français dans la Shoah, ou les violences commises dans le cadre de la colonisation), mais que d’autres groupes sociaux ont gagné un poids important dans la construction et la pluralisation des représentations sociales du passé. Comment cette évolution, qui concerne d’abord les relations entre société et acteurs politiques, influence-t-elle les discours et pratiques de la politique étrangère ?

C – L’impact sur la politique étrangère de la France : la dimension rhétorique

Au niveau de la dimension rhétorique, on peut constater que, depuis la présidence de Jacques Chirac, les gouvernements ont été confrontés aux contestations de l’interprétation gaulliste de l’histoire française à tel point que celle-ci semble plutôt une source de controverse sociétale que de consensus légitimateur. Dans son analyse des usages de l’histoire dans les discours présidentiels depuis Charles de Gaulle, Patrick Garcia observe ainsi que le « passé est devenu incertain. […] Loin de l’assurance des premiers temps de la Ve République il apparaît, à la fin du mandat de Jacques Chirac, en tension, il est désormais un passé de plus en plus difficilement négocié » (Garcia 2009 : 201).

Comment évaluer l’impact de ces tensions sur la résonance de références historiques mobilisées dans les récits stratégiques des décideurs contemporains ? En l’absence de sondages décryptant la réception des arguments historiques légitimant tel ou tel choix dans la politique étrangère par la société civile, une première option est l’analyse de situations spécifiques dans lesquelles des discours publics sur la politique étrangère ont provoqué des controverses. En effet, les occasions au cours desquelles un discours sur la politique étrangère a vraiment divisé le public ont souvent été celles qui établissaient un lien direct avec un enjeu historique investi par des entrepreneurs de mémoire issus de la société civile.

Le « discours de Dakar », prononcé en juillet 2007 par Nicolas Sarkozy, peu après son accession au pouvoir, en est un exemple. En l’occurrence, ce discours s’adressait surtout à une audience internationale, dans le but immédiat de légitimer le projet d’un partenariat « Eurafrique ». Cependant, il comportait également un message à son électorat, composé en partie par des électeurs séduits par sa volonté de lancer un débat sur l’identité nationale française. Plus précisément, le texte s’inscrivait dans les efforts visant à « l’édification d’une “nouvelle” mémoire officielle de la colonisation » (Bancel et Blanchard 2008 : 145), et à (re)constituer un consensus national sur le rôle positif de la colonisation française. S’ils avaient abouti, ces efforts auraient permis de légitimer un pilier très médiatisé de la politique étrangère du Président, à savoir le renouvellement de la politique de « grandeur » à travers la construction de « l’Union méditerranéenne », nouvelle incarnation de la mission civilisatrice de la France (Bancel et Blanchard 2008 : 147-152).

Si ce type de discours avait aussi pour objectif de légitimer un projet majeur de la politique étrangère à travers une revalorisation d’un discours sur l’histoire nationale développé par les gouvernements de la IIIe République, il est d’autant plus intéressant de noter que cette tentative a produit l’effet opposé. Les critiques publiques les plus vives de ce discours ne vinrent pas des pays auxquels il s’adressait, mais surtout de l’intérieur de la société française. En particulier, la phrase selon laquelle « le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » (Le Monde, 9 novembre 2007) provoqua un tollé parmi une partie des historiens (voir, par exemple, De Cock-Pierrepont et Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire 2007) et des associations issues de la société civile française (par exemple, Manceron 2009). Même un haut diplomate français, dans un article rédigé sous pseudonyme, déplorait l’absence de ligne claire de la politique africaine de Nicolas Sarkozy : « [f]aut-il la lire dans le discours de Cotonou qui refusait la posture d’une France donneuse de leçons, ou dans celui de Dakar où le président reproche aux Africains de n’être pas assez entrés dans l’histoire ? » (Thiam 2008 : 884). En revanche, la revalorisation de la colonisation française « a été saluée par les partisans de la “légende dorée” coloniale dans un contexte de surenchère électoraliste » (Chebel d’Appollonia 2016 : 64). En somme, les réactions publiques aux usages rhétoriques de l’histoire dans le discours de Dakar ont illustré la fragmentation des discours mémoriels car « en France comme en Afrique, il s’est trouvé une majorité pour condamner les propos du président français, et une minorité pour s’en féliciter » (Barthélémy 2011 : 42).

Justin Vaïsse, le directeur du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (caps) au Quai d’Orsay, confirme que, de façon plus générale, les décideurs doivent anticiper les répercussions des conflits relatifs à l’histoire nationale dans leur prises de positions internationales : « toutes les polémiques autour de Vichy, […] toutes les polémiques autour du passé qui ne passe pas, et ensuite il y a eu dans les années 1990 […] toutes les polémiques autour de la guerre d’Algérie, ensuite il y a les polémiques autour de la colonisation et de la décolonisation, […] tous ces débats ont un impact sur les discours de politique étrangère, sur les postures, quand le Président va à Madagascar et évoque les massacres de 48, […] c’est présent et je pense que les discours et la pratique diplomatique se font l’écho de tout cela »[4].

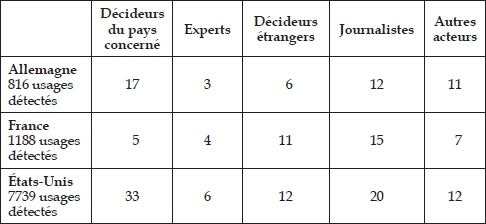

Un autre indice du déclin de l’utilité de l’histoire pour former un consensus légitimant la politique étrangère provient d’une analyse qualitative de contenu, réalisée à partir de trois corpus d’articles de presse au sujet de la crise au Kosovo publiés par les deux quotidiens majeurs en France, en Allemagne et aux États-Unis[5]. Comparés à leurs homologues allemands et surtout américains, les décideurs français ont utilisé très peu de « chrononymes »[6] dans un but normatif pour justifier un choix politique (voir le tableau 1).

Tableau 1

Usages de références historiques à des fins normatives (enseignements, analogies) dans les discours de presse autour de la crise au Kosovo (codage manuel d’un échantillon de 10 % de tous les usages détectés entre début janvier et fin juin 1999 dans deux quotidiens majeurs en France, en Allemagne, et aux États-Unis)

Ce résultat a d’ailleurs été confirmé par d’autres auteurs pour la crise du Kosovo et la guerre en Irak (Stahl 2012), mais aussi pour la justification de l’intervention en Libye. En 2011, le gouvernement français avait pris l’initiative de former une coalition internationale pour effectuer une intervention aérienne en soutien à l’insurrection contre Kadhafi. Alors que dans des situations comparables, le gouvernement américain n’hésitait pas à mobiliser publiquement des analogies entre la lutte américaine historique contre le nazisme et les interventions internationales au Kosovo, en Irak et en Afghanistan (Angstrom 2011 ; Desch 2006 ; Noon 2004 ; Steinweis 2005), le président Sarkozy n’a pas explicitement évoqué l’histoire de la France pour justifier le leadership de son pays devant le public français. En revanche, il mobilisait bien des arguments « présentistes », fondés sur la nécessité de l’action militaire pour protéger une population menacée, arrêter la répression par le régime libyen et soutenir l’aspiration démocratique du peuple libyen (Pomarède 2014).

D – L’impact sur la politique étrangère de la France : la dimension cognitive

La force socialisatrice du récit gaulliste a aussi perdu de son influence parmi les diplomates du Quai d’Orsay. À la différence d’autres pays comme l’Allemagne, le Quai d’Orsay n’offre pas de formation historique au moment de l’entrée en fonction des nouveaux diplomates, même s’il existe, depuis quelques années, une formation basique à vocation technique. Les connaissances et orientations historiques des diplomates dépendent donc entièrement de leur formation universitaire – concrètement, pour la grande majorité des diplomates des catégories A, des enseignements suivis à l’Institut national des langues et civilisations orientales (inalco), à Sciences Po Paris et à l’ena (Piotet, Loriol et Delfolie 2013 : 125-128). Selon un haut fonctionnaire du Quai d’Orsay, alors que « l’histoire est [une] partie intégrante du métier du diplomate et de la connaissance que nous devons avoir dans les pays où nous travaillons […] on a tendance à la considérer comme une matière annexe faisant partie de la culture générale et on attend que nous soyons formés à l’école [avant le bac] »[7].

Or, depuis les années 2000, plusieurs chercheurs ont observé une pluralisation des orientations historiques au sein de la communauté de la politique étrangère française. Selon Christian Lequesne – lui-même professeur enseignant la politique étrangère à Sciences Po Paris – cette évolution est en partie une conséquence de la diversification et de l’internationalisation de l’enseignement à Sciences Po : « l’enseignement des relations internationales dans une université comme Sciences Po – dans laquelle la plupart des futurs diplomates français continuent à être formés – confronte donc les étudiants à d’autres représentations de la politique étrangère de la France que celles de l’indépendance et du rang » (Lequesne 2017 : 166-167). De plus, selon Okan Germiyanoglu, les diplomates formés à l’inalco (et qui sont recrutés sur leur pratique d’une langue « rare » pour constituer les « cadres d’Orient ») se distinguent de ceux formés à Sciences Po par un rapport mental à l’histoire nettement différent. À l’inverse d’une vision d’historicité institutionnelle partagée au sein du Quai d’Orsay, on peut observer la coexistence de « deux types de temporalité, l’une “hubristique” et propre aux énarques, l’autre “civilisatrice” et conforme aux croyances des cadres d’Orient. […] La temporalité “civilisatrice” des cadres d’Orient active la vision d’une violence politique qui doit être contrôlée à partir de solutions autres que militaires. Mais, à l’inverse, la temporalité “hubristique” implique une stratégie de maîtrise du temps par la rationalité des énarques du Quai d’Orsay, notamment à travers leur volonté d’évacuer et de délégitimer cette même violence » (Germiyanoglu 2015 : § 31).

À ces fragmentations internes – qui ne sont pas nécessairement une conséquence directe de la fragmentation des discours mémoriels au sein de la société – s’ajoute l’influence grandissante d’experts et de diplomates ayant effectué une partie de leur carrière en dehors de la France, notamment aux États-Unis (Lequesne 2017 : 163-169). Ceux-ci contribuent à fragiliser l’interprétation consensuelle des enseignements historiques pour la politique étrangère actuelle et à nourrir un conflit interne et même parfois public entre les représentants de deux « cartes mentales » distinctes : l’une, « occidentaliste », qui correspond à un courant représentant le refus de la continuité de l’exceptionnalité historique de la France pour privilégier la conception d’une puissance occidentale « normale » ; et l’autre, « de l’indépendance », affirmant la validité continue des interprétations gaullistes d’une mission internationale spécifique de la France (Lequesne 2017 : 171-174).

Alors que les diplomates français ne se conçoivent pas uniquement comme les défenseurs d’une histoire « officielle » mais tentent une synthèse entre les débats sociétaux autour de l’histoire nationale et les enseignements « hérités » pour l’action internationale contemporaine, ils ressentent les effets des controverses sociétales autour de la mémoire nationale. La remise en cause grandissante des récits officiels, renforcée par l’arrivée des réseaux sociaux permettant aux citoyens et groupes d’intérêt de participer plus facilement aux débats sur l’interprétation de l’histoire, se traduit par des demandes de transparence et de vérification des récits établis, mais aussi par un potentiel de mobilisation sociétale à l’encontre de la prise de décision diplomatique. Les diplomates doivent donc anticiper aujourd’hui le fait que leur action sera scrutée par la société civile. Cette tendance se traduit, par exemple, par une sollicitation plus fréquente des archives diplomatiques.

Aujourd’hui, un vrai enjeu pour les archives [diplomatiques], c’est aussi de donner l’occasion aux gens de regarder leur histoire dans le livre même, et pas seulement au travers de quelqu’un qui va leur apprendre. C’est aussi cette responsabilité de transparence pour montrer qu’on ne raconte pas n’importe quoi – alors le risque c’est de leur montrer qu’on leur racontait n’importe quoi pendant des années, parce qu’on va s’apercevoir qu’entre l’histoire officielle et la réalité il y a parfois un écart[8].

Plus concrètement, certains groupes sociaux se mobilisent activement contre des actions diplomatiques qu’ils interprètent comme étant contraires à leurs revendications mémorielles. Ainsi, lors des commémorations du 60e anniversaire du débarquement de Provence, certains groupes ont réussi à ce qu’une « soixantaine de députés de l’ump [opposés] à la présence d’Abdelaziz Bouteflika […] reprochent à M. Bouteflika d’avoir jadis traité les harkis de “collabos” et s’insurgent contre ce qu’ils perçoivent comme une “insulte à la mémoire des harkis et des rapatriés” » (Rosoux 2016 : 224).

Conclusion

L’hypothèse centrale de cet article est que les changements du rapport de forces entre gouvernements et acteurs issus de la société ont non seulement fragilisé la capacité de l’État de forger le cadre social de la mémoire nationale, mais aussi modifié les usages de l’histoire dans la politique étrangère. Cette influence est notable dans deux dimensions : d’abord, une dimension « rhétorique » dans laquelle les références à l’histoire nationale sont de moins en moins efficaces pour construire des récits stratégiques consensuels permettant de légitimer des choix dans la politique étrangère actuelle ; ensuite, une dimension « cognitive », dans laquelle les diplomates et décideurs eux-mêmes sont soumis aux effets de la pluralisation des discours mémoriels et à l’absence grandissante d’enseignements historiques consensuels permettant de guider leurs recommandations et actions.

Bien qu’une démonstration empirique plus systématique soit nécessaire, plusieurs indices identifiés nous permettent de conclure que cette hypothèse est pertinente. D’une part, les décideurs et diplomates français sont confrontés à des controverses sociétales de plus en plus importantes lorsqu’ils font usage de références à l’histoire nationale sur le plan international. En conséquence, le recours à la mémoire collective nationale comme ressource légitimatrice paraît plus de plus difficile. Cette difficulté semble se traduire par une diminution des références à l’histoire dans les discours de justification des interventions et par des controverses publiques à propos de ces usages.

D’autre part, il semble que la disparition du rôle de l’État comme « arbitre » de l’interprétation de l’histoire nationale se traduise aussi par une multiplication d’enseignements historiques mobilisés par les diplomates (surtout en fonction de leurs formations et expériences individuelles). Au moins deux visions se confrontent, l’une attachée aux enseignements historiques de la « grandeur » établis par de Gaulle, l’autre considérant la France comme un pays occidental « normal » et de ce fait pensant qu’il n’est plus pertinent de recourir à l’histoire nationale comme mythe fondateur de la politique étrangère. Ainsi, dans la pratique quotidienne, faute de vision consensuelle et institutionnalisée de l’histoire nationale, les processus de consultation et de décision semblent être marqués par un degré important de « présentisme ».

Parties annexes

Remerciements

Pour leurs précieux commentaires et suggestions, je remercie Thierry Balzacq, Mathias Delori, Milena Dieckhoff, Beatrice Heuser, Thomas Lindemann, Andreas Ludwig, Johann Michel et Valérie Rosoux. L’auteur remercie également les deux évaluateurs anonymes pour leur lecture attentive et leurs suggestions constructives qui ont permis d’améliorer le manuscrit final.

Note biographique

Maître de conférences en science politique à Sciences Po Lille, chercheur au CERAPS, Université de Lille, et chercheur associé au Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux.

Notes

-

[1]

La bataille de Teutobourg, ou « désastre de Varus », est la bataille durant laquelle trois légions romaines ont été battues par une alliance de tribus germaniques en l’an 9, empêchant l’empire romain de s’étendre au-delà du Rhin. Au 19e siècle, elle faisait partie des mythes du nationalisme du nouvel empire allemand (Nicholls 2018). En revanche, le mythe de Charlemagne a été mobilisé par Charles de Gaulle pour légitimer une nouvelle alliance entre les forces « germaniques » et « gauloises ».

-

[2]

Entretien avec un ancien ambassadeur des États-Unis au Moyen-Orient, 7 avril 2017.

-

[3]

Terme forgé par François Hartog (2003) pour caractériser le régime d’historicité au cours du 20e siècle.

-

[4]

Entretien personnel avec Justin Vaïsse, 17 mars 2017.

-

[5]

Tous les détails méthodologiques concernant cette analyse sont disponibles dans : Sangar (2015).

-

[6]

Le chrononyme est une « expression, simple ou complexe, servant à désigner en propre une portion de temps que la communauté sociale appréhende, singularise, associe à des actes censés lui donner une cohérence, ce qui s’accompagne du besoin de la nommer » (Bacot, Douzou et Honoré 2008 : 5).

-

[7]

Entretien personnel avec un haut fonctionnaire du Quai d’Orsay, 19 avril 2017.

-

[8]

Entretien personnel avec un haut fonctionnaire du Quai d’Orsay, 19 avril 2017.

Bibliographie

- Anderson Benedict R., 2006, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso.

- Angstrom Jan, 2011, « Mapping the Competing Historical Analogies of the War on Terrorism : The Bush Presidency », International Relations, vol. 25, no 2 : 224-242.

- Assmann Aleida, 2008, « Transformations between History and Memory », Social Research : An International Quarterly, vol. 75, no 1 : 49-72.

- Bacot Paul, Laurent Douzou et Jean-Paul Honoré, 2008, « Chrononymes. La politisation du temps », Mots. Les langages du politique, no 87 : 5-12.

- Bancel Nicolas et Pascal Blanchard, 2008, « La colonisation. Du débat sur la guerre d’Algérie au discours de Dakar », dans Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson (dir.), Les guerres de mémoires, Paris, La Découverte : 137-154.

- Bancel, Nicolas, Pascal Blanchard et Ahmed Boubeker, 2015, Le grand repli, Paris, La Découverte.

- Barthélémy, Pascale, 2011, « “Nul ne peut faire comme si rien n’était arrivé”. Retour sur la réception du “discours de Dakar” », Écrire l’histoire, no 7 : 33-42.

- Battistella Dario, 2002, « L’intérêt national. Une notion, trois discours », dans Frédéric Charillon (dir.), La politique étrangère. Nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po : 139-167.

- Battistella Dario, 2009, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po.

- Bell Duncan (dir.), 2006, Memory, Trauma and World Politics : Reflections on the Relationship Between Past and Present, Houndmills, Palgrave Macmillan.

- Benbassa Esther, 2008, « À qui sert la guerre de mémoires ? » dans Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson (dir.), Les guerres de mémoires, Paris, La Découverte : 252-261.

- Benzine Rachid, 2016, « La peur de l’islam, ferment d’un nouveau lien identitaire en France ? » dans Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Dominic Thomas (dir.), Vers la guerre des identités ? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale, Paris, La Découverte : 101-109.

- Berger Stefan, 2007, « Writing National Histories in Europe : Reflections on the Pasts, Presents, and Futures of a Tradition », dans Konrad H. Jarausch, Thomas Lindenberger et Annelie Ramsbrock (dir.), Conflicted Memories : Europeanizing Contemporary Histories, New York, Berghahn Books : 55-68.

- Berger Stefan, 2010, « Remembering the Second World War in Western Europe, 1945-2005 », dans Malgorzata Pakier et Bo Stråth (dir.), A European Memory ? Contested Histories and Politics of Remembrance, New York, Berghahn Books : 119-136.

- Biesecker Barbara A., 2002, « Remembering World War II : The Rhetoric and Politics of National Commemoration at the Turn of the 21st Century », Quarterly Journal of Speech, vol. 88, no 4 : 393-409.

- Blanchard Pascal et Isabelle Veyrat-Masson (dir.), 2008, Les guerres de mémoires, Paris, La Découverte.

- Brants Chrisje et Katrien Klep, 2013, « Transitional Justice : History-telling, Collective Memory and the Victim-witness », International Journal of Conflict and Violence, vol. 7, no 1 : 36-49.

- Brecher Michael, 1972, The Foreign Policy System of Israel : Setting, Images, Process, New Haven, Yale University Press.

- Brodiez Axelle et Sylvain Pattieu, 2006, « Échos d’un colloque. Présentation analytique des débats », dans Maryline Crivello, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt (dir.), Concurrence des passés. Usages politiques du passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence : 283-295.

- Buffet Cyrill et Beatrice Heuser (dir.), 1998, Haunted by History : Myths in International Relations, Providence et Oxford, Berghahn Books.

- Charillon Frédéric, 2011, La politique étrangère de la France. De la fin de la guerre froide au printemps arabe, Paris, La documentation française.

- Chebel d’Appollonia Ariane, 2016, « Du discours de Dakar à l’affaire Taubira », dans Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Dominic Thomas (dir.), Vers la guerre des identités ? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale, Paris, La Découverte : 59-66.

- Cohen Samy, 1986, La monarchie nucléaire. Les coulisses de la politique étrangère sous la Ve République, Paris, Hachette.

- Cunningham Michael, 1999, « Saying Sorry : The Politics of Apology », The Political Quarterly, vol. 70, no 3 : 285-293.

- De Cock Laurence, 2007, « À propos du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy », Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, 7 septembre. Consulté sur Internet (http://cvuh.blogspot.fr/2007/09/propos-du-discours-de-dakar-de-nicolas.html) le 24 avril 2018.

- De Cock Laurence et Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, 2008, Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France. Dictionnaire critique, Marseille, Agone.

- De Cock Laurence et Emmanuelle Picard, 2009, La fabrique scolaire de l’histoire. Illusions et désillusions du roman national, Marseille, Agone.

- Delori Mathias, 2011, « Le poids de la mémoire sur la politique étrangère », Politique européenne, vol. 34, no 2 : 231-241.

- Dély Renaud, 2016, « “C’était mieux avant !” La grande complainte des déclinistes », dans Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Dominic Thomas (dir.), Vers la guerre des identités ? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale, Paris, La Découverte : 198-208.

- Desch Michael C., 2006, « The Myth of Abandonment : The Use and Abuse of the Holocaust Analogy », Security Studies, vol. 15, no 1 : 106-145.

- Droit Emmanuel, 2007, « Le Goulag contre la Shoah », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 2, no 94 : 101-120.

- Dubet François, 2000, « Les enjeux scolaires en France », Revue internationale d’éducation de Sèvres, no 28 : 53-62.

- Freedman Lawrence, 2006, « Networks, culture and narratives », The Adelphi Papers, vol. 45, no 379 : 11-26.

- Freedman Lawrence, 2015, « The Possibilities and Limits of Strategic Narratives », dans Beatrice de Graaf, George Dimitriu et Jens Ringsmose (dir.), Strategic Narratives, Public Opinion and War : Winning Domestic Support for the Afghan War, New York, Routledge : 17-36.

- Garcia Patrick, 2009, « “Il y avait une fois la France”. Le Président et l’histoire en France (1958-2007) », dans Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia (dir.), Historicités, Paris, La Découverte : 183-202.

- Germiyanoglu Okan, 2015, « Temporalité de l’État, temporalité de l’ennemi. Structuration et influence des systèmes de croyances chez les hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay dans la lutte contre le terrorisme », Temporalités, no 21. Consulté sur Internet (https://temporalites.revues.org/3104) le 17 juillet 2015.

- Gerring John, 2008, « Case Selection for Case-Study Analysis : Qualitative and Quantitative Techniques », dans Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady et David Collier (dir.), The Oxford Handbook of Political Methodology, Oxford, Oxford University Press : 645-684.

- Gèze François, 2005, « L’héritage colonial au coeur de la politique étrangère française », dans Patrick Blanchard, Nicolas Bancel et S. Lemaire (dir.), La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial, Paris, La Découverte : 159-167.

- Grosser Pierre, 2002, « De l’usage de l’histoire dans les politiques étrangères », dans Frédéric Charillon (dir.), Politique étrangère. Nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po : 361-389.

- Halbwachs Maurice, 1997 [1950], La mémoire collective, Paris, Albin Michel.

- Hartog François, 2003, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil.

- Hazareesingh Sudhir, 2011, « L’imaginaire républicain en France, de la Révolution française à Charles de Gaulle », Revue historique, vol. 3, no 659 : 637-654.

- He Yinan, 2007, « Remembering and Forgetting the War : Elite Mythmaking, Mass Reaction, and Sino-Japanese Relations », 1950-2006, History and Memory, vol. 19, no 2 : 43-74.

- Hemmer Christopher, 1999, « Historical Analogies and the Definitions of Interests : The Iranian Hostage Crisis and Ronald Reagan’s Policy Towards the Hostages in Lebanon », Political Psychology, vol. 20, no 2 : 267-289.

- Heuser Beatrice, 1998a, « Dunkirk, Diên Biên Phu, Suez or Why France Does Not Trust Allies and Has Learnt to Love the Bomb », dans Cyrill Buffet et Beatrice Heuser (dir.), Haunted by History : Myths in International Relations, Providence et Oxford, Berghahn Books : 157-174.

- Heuser Beatrice, 1998b, « Historical Lessons and Discourse on Defence in France and Germany, 1945-90 », Rethinking History, vol. 2, no 2 : 199-237.

- Hudson Valerie M., 2014, Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory, Lanham, Rowman & Littlefield.

- Jansen Jan C., 2010, « Politics of Remembrance, Colonialism and the Algerian War of Independence in France », dans Malgorzata Pakier et Bo Stråth (dir.), A European Memory ? Contested Histories and Politics of Remembrance, New York, Berghahn Books : 275-293.

- Jervis Robert, 1976, Perception and Misperception in International Politics, Princeton, Princeton University Press.

- Katzenstein Peter J. (dir.), 1996, The Culture of National Security : Norms and Identity in World Politics, New York, Columbia University Press.

- Khong Yuen Foong, 1992, Analogies at War, Princeton, Princeton University Press.

- Koselleck Reinhart, 2013 [1979], Vergangene Zukunft : Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Francfort, Suhrkamp.

- Langenbacher Eric et Yossi Shain (dir.), 2010, Power and the Past : Collective Memory and International Relations, Washington (DC), Georgetown University Press.

- Lavabre Marie-Claire, 1994, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.

- Lavabre Marie-Claire, 2014, « La commémoration : mémoire de la mémoire ? » Bulletins des Bibliothèques de France, no 3 : 26-37.

- Lefranc Sandrine, 2002, Politiques du pardon, Paris, Presses universitaires de France.

- Lefranc Sandrine, Lilian Mathieu et Johanna Siméant, 2008, « Les victimes écrivent leur Histoire. Introduction », Raisons politiques, vol. 30, no 2 : 5-19.

- Le Monde, 9 novembre 2007, « Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. L’intégralité du discours prononcé le 26 juillet 2007 ». Consulté sur Internet [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html] le 18 février 2017.

- Lequesne Christian, 2017, Ethnographie du Quai d’Orsay. Les pratiques des diplomates français, Paris, CNRS éditions.

- Levy Daniel, 1999, « The Future of the Past : Historiographical Disputes and Competing Memories in Germany and Israel », History and Theory, vol. 38, no 1 : 51-66.

- Manceron Gilles, 2009, « Le discours de Dakar mis à nu », Comité central de la Ligue des droits de l’Homme. Consulté sur Internet (http://ldh-toulon.net/le-discours-de-Dakar-mis-a-nu.html) le 24 avril 2018.

- Martigny Vincent, 2009, « Le débat autour de l’identité nationale dans la campagne présidentielle 2007. Quelle rupture ? » French Politics, Culture & Society, vol. 27, no 1 : 23-42.

- McCormack Jo, 2007, Collective Memory : France and the Algerian War (1954-1962), Lanham (MD), Lexington Books.

- Michel Johann, 2005, « Esquisse d’une socio-phénoménologie historique de la mémoire collective », dans Johann Michel (dir.), Mémoires et histoires. Des identités personnelles aux politiques de reconnaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes : 85-104.

- Michel Johann, 2010, Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles en France, Paris, Presses universitaires de France.

- Mink Georges, 2011, « Geopolitics, Reconciliation and Memory Games : For a New Social Memory Explanatory Paradigm », dans Muriel Blaive (dir.), Clashes in European Memory : the Case of Communist Repression and the Holocaust, Innsbruck, Studien-Verlag : 255-269.

- Miskimmon Alister, Ben O’Loughlin et Laura Roselle, 2013, Strategic Narratives : Communication Power and the New World Order, New York et Londres, Routledge.

- Neiger Motti, Oren Meyers et Eyal Zandberg (dir.), 2011, On Media Memory. Collective Memory in a New Media Age, Houndmills, Basingstoke, Palgrave MacMillan.

- Nicholls Matthew, 2018, « The Battle of the Teutoburg Forest Commemorated : from the Arch of Germanicus to the Arminius Monument », dans Beatrice Heuser et Athena S. Leoussi (dir.), Famous Battles and How They Shaped the Modern World : From Troy to Courtrai, Barnsley (R.-U.), Pen & Sword : 81-92.

- Noon David Hoogland, 2004, « Operation Enduring Analogy : World War II, the War on Terror, and the Uses of Historical Memory », Rhetoric & Public Affairs, vol. 7, no 3 : 339-365.

- Nora Pierre, 1962, « Ernest Lavisse. Son rôle dans la formation du sentiment national », Revue Historique, tome 228, no 1 : 73-106.

- Nora Pierre, 1989, « Between Memory and History : Les Lieux de Mémoire », Representations, no 26 : 7-24.

- Nora Pierre, 1992, « L’ère de la commémoration », dans Philippe Boutry, Maurice Agulhon et Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire. Les France, Paris, Gallimard : 977-1012.

- Olick Jeffrey K. et Daniel Levy, 1997, « Collective Memory and Cultural Constraint : Holocaust Myth and Rationality in German Politics », American Sociological Review, vol. 62, no 6 : 921-936.

- Pervillé Guy, 2006, « Les historiens de la guerre d’Algérie et ses enjeux politiques en France », dans Maryline Crivello, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt (dir.), Concurrence des passés. Usages politiques du passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence : 257-269.

- Piotet Françoise, Marc Loriol et David Delfolie, 2013, Splendeurs et misères du travail des diplomates, Paris, Hermann.

- Pomarède Julien, 2014, « Des maux guerriers aux mots interventionnistes », Études internationales, vol. 45, no 2 : 229-260.

- Resende Erica et Dovile Budryte (dir.), 2014, Memory and Trauma in International Relations : Theories, Cases, and Debates, Londres, Routledge.

- Revault d’Allonnes David, 2015, Les guerres du Président, Paris, Le Seuil.

- Rosoux Valérie, 2001, Les usages de la mémoire dans les relations internationales. Le recours au passé dans la politique étrangère de la France à l’égard de l’Allemagne et de l’Algérie, de 1962 à nos jours, Bruxelles, Bruylant.

- Rosoux Valérie, 2016, « Le travail de mémoire dans les relations franco-algériennes », dans Olha Ostriitchouk (dir.), Mémoires de conflits, mémoires en conflits, Berne, Peter Lang : 209-226.

- Rousso Henry, 1990, Le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Le Seuil.

- Rousso Henry, 1991, The Vichy Syndrome : History and Memory in France since 1944, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

- Roynette Odyle, 2017, Bons pour le service. La caserne à la fin du XIXe siècle, Paris, Belin.

- Sangar Éric, 2015, « Défendre Duffer’s Drift : l’influence de la mémoire collective et du régime d’historicité sur le choix des enseignements historiques en temps de crise », Temporalités, n° 21. Consulté sur Internet (http://temporalites.revues.org/3085?lang=en) le 16 juillet 2015.

- Schmitt Olivier, 2018, « When Are Strategic Narratives Effective ? The Shaping of Political Discourse through the Interaction between Political Myths and Strategic Narratives », Contemporary Security Policy, vol. 39, no 4 : 487-511.

- Sherman Daniel J., 1994, « Art, Commerce, and the Production of Memory in France after World War I », dans John R. Gillis (dir.), Commemorations : The Politics of National Identity, Princeton, Princeton University Press : 186-211.

- Stahl Bernhard, 2012, « National (Hi)Stories of war : German and French Discourses in the Kosovo War and the Iraq Crisis », Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, vol. 6, no 4 : 47-76.

- Steinweis Alan E., 2005, « The Auschwitz Analogy : Holocaust Memory and American Debates over Intervention in Bosnia and Kosovo in the 1990s », Holocaust and Genocide Studies, vol. 19, no 2 : 276-289.

- Stora Benjamin et Alexis Jenni, 2016, Les mémoires dangereuses, Paris, Albin Michel.

- Thiam Assane, 2008, « La politique africaine de Nicolas Sarkozy : rupture ou continuité ? » Politique étrangère, no 4 : 873-884.

- Traverso Enzo, 2005, Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique.

- Traverso Enzo, 2008, « L’écrit-événement. L’historiographie comme champ de bataille politique », dans Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson (dir.), Les guerres de mémoires, Paris, La Découverte : 220-229.

- Turetti Laurence, 2008, Quand la France pleurait l’Alsace-Lorraine. Les « provinces perdues » aux sources du patriotisme républicain (1870-1914), Strasbourg, La Nuée bleue.

- Vaïsse Maurice, 1998, La grandeur. Politique étrangère du général de Gaulle, 1958-1969, Paris, Fayard.