Résumés

Résumé

Les politiques environnementales au Sahel se singularisent, entre autres, par la permanence historique des opérations de reboisement. Par-delà la diversité des pratiques, modèles et acteurs qui en sont à l’origine, on observe, de l’époque coloniale à l’ère du changement global, un certain nombre d’invariants discursifs et politiques associés à la lutte contre la désertification. Cet article offre un regard géographique et critique sur les politiques de l’arbre et les pratiques et représentations ritualisées qu’elles sous-tendent. Il montre la difficulté à concilier les usages divergents de la forêt salvatrice au Sahel, notamment la concurrence croissante entre les pratiques d’exploitation physique de l’arbre par les populations locales et la valorisation symbolique de l’arbre planté par de nombreux acteurs extérieurs.

Mots-clés :

- Reboisement,

- forêts,

- zones semi-arides,

- ressource naturelle,

- Sahel,

- Grande muraille verte

Abstract

Environmental policies in the Sahel are characterized, among other things, by the historical permanence of reforestation operations. Beyond the diversity of practices, models, and actors behind them, a certain number of discursive and political constants associated with the fight against desertification can be observed from the colonial period to the current era of global change. This article takes a geographical and critical look at the politics of trees and at the ritualized practices and representations underlying these politics. It shows the difficulty of reconciling the divergent uses of semi-arid forests in the Sahel and, in particular, the growing competition between the physical exploitation of trees by local populations and the symbolic valorisation of planted trees by numerous external actors.

Keywords:

- Reforestation,

- forests,

- semi-arid areas,

- natural resource,

- Sahel,

- Great Green Wall

Resumen

Las políticas ambientales del Sahel se destacan por la permanencia histórica de las operaciones de reforestación. Allende la diversidad de prácticas, modelos y actores que lo originan, se observa, desde la época colonial hasta la del cambio global, algunos invariantes discursivos y políticos asociados a la lucha contra la desertificación. En este artículo, se presenta una observación geográfica y crítica de las políticas del árbol y de las prácticas supuestas de representación ritualizada. Se muestra la dificultad de conciliar los usos divergentes del bosque redentor en el Sahel y la competencia creciente entre las prácticas de explotación física del árbol por los pobladores locales y la valorización simbólica del árbol plantado por numerosos actores foráneos.

Palabras clave:

- Reforestación,

- bosques,

- zonas semiáridas,

- recurso natural,

- el Sahel,

- Gran muralla verde

Corps de l’article

Introduction : le Sahel, observatoire privilégié des opérations de reboisement des zones semi-arides

Le reboisement[1] est familier aux habitants de l’espace soudano-sahélien tout entier. Du Sénégal au Tchad, du Mali au Burkina Faso, les parcelles néo-arborées font, de longue date, partie intégrante des paysages ruraux. La variabilité de leur superficie, de leur ancienneté et de leur fonction reflète la diversité des acteurs, des approches et des techniques qui en sont à l’origine. Le Sahel constitue probablement l’espace dans lequel l’effort de reboisement a été le plus intense à l’échelle de la zone tropicale depuis environ un siècle. Cette permanence des politiques de l’arbre, notamment depuis les années 1970 et la politisation de la lutte contre la désertification (Jaubert, 2000), est au fondement de la vision sahélienne de la « forêt salvatrice » (Decocq et al., 2016) qui, résiduelle ou en devenir, est donc fortement ancrée dans les représentations de cet espace (Leach et Mearns, 1996).

Des steppes arbustives péri-sahariennes, au nord, aux savanes arborées situées plus au sud à la charnière soudanienne, les forêts sahéliennes ont pour dénominateur commun d’être soumises à la fois à la contrainte de la semi-aridité et à des pressions anthropiques croissantes. Les processus de dégradation qu’elles subissent justifient, pour de nombreux acteurs locaux ou de l’extérieur, la nécessité de les protéger par diverses opérations de reforestation, quand bien même les populations locales continuent d’exploiter les multiples ressources qu’elles recèlent. D’intenses débats se cristallisent donc autour du devenir des forêts semi-arides et des enjeux de société majeurs qui en découlent. Les débats concernent aussi bien les modèles de gestion des ressources naturelles à promouvoir (Sultan et al., 2015) que les stratégies d’atténuation ou d’adaptation aux effets du changement global à mettre en oeuvre (Karsenty et al., 2010), tandis que les discussions concernant la transition forestière (Rudel, 2002 ; Kull, 2017) dans les pays du Sud amènent à repenser la définition même de ce qu’est une forêt dans le contexte sahélien.

Notre objectif, dans cet article, est de penser ensemble et dans leur diversité les pratiques et espaces du reboisement au Sahel afin d’en révéler les spécificités et les évolutions. Cette vision d’ensemble apparaît féconde à l’heure où tant d’initiatives éparses en brouillent la compréhension. Comment comprendre la spectaculaire permanence des politiques de l’arbre dans les pays sahéliens ? En quoi peut-on parler d’une spécificité sahélienne dans le reboisement et la gestion des forêts ? En quoi l’étude du reboisement dans le contexte sahélien contribue-t-elle plus largement à repenser ce qu’est une ressource naturelle ?

L’hypothèse défendue ici est qu’il existe un reboisement spécifiquement sahélien qui nous renseigne sur la dimension éminemment politique de cette activité. Ces spécificités sont nombreuses : ancienneté des interventions forestières, absence de véritables politiques forestières nationales, faiblesse des États, émiettement d’initiatives exogènes mal coordonnées, asymétries et rapports de domination, mobilisation d’un discours de crise environnementale, difficultés techniques récurrentes liées à la contrainte de la semi-aridité, ou encore, dépendance des populations locales aux ressources forestières.

Face à la permanence des opérations de reboisement et aux risques d’une exploitation uniquement symbolique de l’arbre planté, nous voulons apporter notre contribution à une géographie du reboisement qui reste à parachever au Sahel, tant l’ubiquité des opérations de reboisement contraste avec la modestie de leurs résultats tangibles et leur faible visibilité dans la littérature scientifique produite sur le sujet. Inspirée des apports de la political ecology, cette réflexion propose, sous forme de synthèse, un certain nombre d’enseignements tirés de l’étude des opérations de reboisement au Sahel depuis 2013, lors de plusieurs missions de terrain[2] et grâce à la lecture critique tant de la littérature scientifique que de la littérature grise.

Notre article s’organise en trois parties : la première s’ouvre sur une synthèse historique des opérations de reboisement depuis l’époque coloniale à nos jours, au Sahel ; la deuxième revient, sous forme de bilan, sur quelques enseignements de terrain, au plus près des pratiques et représentations locales, en considérant le reboisement comme une idéologie ; la troisième, en s’appuyant sur le projet de Grande muraille verte (GMV), montre comment s’imbriquent anciennes et nouvelles pratiques en matière de reboisement dans le Sahel contemporain.

Historique des politiques de l’arbre au Sahel (1920-2020)

De l’époque coloniale à nos jours, on assiste à une multiplication et à une diffusion des opérations de reboisement à l’échelle régionale. Si les objectifs, les approches et les acteurs diffèrent fortement d’une période à l’autre, on note certaines permanences à l’origine des spécificités du reboisement sahélien.

Les trois âges du reboisement

Le reboisement au sens moderne du terme, entendu comme le produit de l’intervention d’un pouvoir politique ou technique en vue de restaurer ou protéger tout ou une partie du milieu forestier, naît avec l’époque coloniale. En effet, dès l’entre-deux-guerres, l’administration coloniale fait du reboisement un outil d’encadrement des populations indigènes en mobilisant la force de travail pour la mettre au service de l’entreprise de matérialisation d’un nouvel ordre politique et territorial (Ribot, 2001). La fonction politique et symbolique du reboisement colonial se traduit notamment dans les principaux centres urbains et le long des routes. Cette fonction ornementale et ombragère s’accompagne d’une fonction environnementale justifiée par le discours en vigueur sur la disparition de l’arbre et la tendance à la dégradation des milieux sous l’effet de pratiques paysannes jugées destructrices[3] (Bergeret, 1993 ; Davis, 2012). Cette première génération de projets de reboisement, très concentrés spatialement et reposant sur la coercition, jette les bases des interventions futures réalisées au nom de la sauvegarde des milieux semi-arides.

Les années 1970 et 1980 voient ensuite les opérations de reboisement se généraliser dans le cadre des politiques de lutte contre la désertification qui sont lancées en réponse aux épisodes de sécheresse extrême. Sur le terrain, cela se traduit par une multitude de projets ou de programmes mis en oeuvre, principalement dans les territoires ruraux, par les États, appuyés par les bailleurs de fonds et un réseau d’organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées en environnement ou en développement (Raynaut, 1997). L’arbre planté apparaît comme un instrument stratégique de la lutte contre l’avancée du désert : il renforce le couvert végétal en voie de régression et protège les sols fragiles (fixation mécanique et enrichissement organique). Dans une perspective régionale, le Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS, créé en 1973) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) développent, outre le modèle des ceintures vertes (Mugelé, 2020), une première initiative régionale baptisée Opération Sahel Vert, qui préfigure une politique commune de reboisement à l’échelle des États, mais qui est très vite abandonnée en cette décennie d’ajustement structurel.

C’est enfin avec le sommet de Rio, en 1992, et la progressive construction d’une gouvernance globale de l’environnement (Hufty et Aubertin, 2007) que les forêts tropicales et, singulièrement, les forêts des milieux semi-arides fragiles font l’objet d’un regain d’intérêt. Qu’il s’agisse de lutter contre la désertification, de préserver la biodiversité ou de lutter contre les effets du changement global, les forêts sahéliennes – et, par ricochet, les opérations de reboisement – sont investies de nouvelles fonctions articulées aux enjeux environnementaux globaux, dans un contexte où s’affirme le paradigme du développement durable. Ces initiatives visent à concilier des objectifs de développement rural (favoriser une exploitation et une gestion raisonnées des ressources forestières par les populations locales) tout en étant présentées comme des outils stratégiques dans les politiques d’atténuation des effets du changement global ou d’adaptation aux changements (Stripple et Bulkeley, 2014).

Différents modèles légitimés par un même discours de crise

L’histoire du reboisement sahélien montre certes une diversification de ses techniques et approches, mais révèle également la perpétuation d’un même discours de crise écologique mobilisé avant tout par des acteurs exogènes et dominants pour légitimer leur intervention.

Tout au long de ce siècle de reboisement, différentes approches vont se succéder, parfois se combiner. Elles diffèrent selon le statut qu’elles octroient à l’arbre planté (fin en soi ou levier d’action) et l’objectif qu’elles poursuivent (fonction environnementale, socioéconomique ou les deux). L’approche conservationniste fait du reboisement l’action prioritaire de la restauration de la végétation ligneuse. Elle se traduit par la création de parcelles boisées qui excluent les activités humaines et s’accompagnent fréquemment de zones de mise en défens, mais elle peut également englober des plantations de regarnis dans les forêts protégées ou classées. Quant à l’approche productiviste, elle fait du reboisement un outil de production et un stock de ressources renouvelables à destination des populations locales. Elle concerne tout particulièrement le bois-énergie et valorise par conséquent les essences à croissance rapide[4]. L’approche intégrée enfin, promue depuis les années 1990, fait du reboisement un instrument de gestion des ressources naturelles et d’amélioration des conditions de vie des populations locales ; valorisant les pratiques locales d’agroforesterie, elle se traduit, par exemple, par des actions de régénération naturelle assistée[5].

On voit donc que le reboisement sahélien se caractérise historiquement par la prédominance d’interventions exogènes, le plus souvent décidées ou soutenues par des acteurs dominants dans un contexte où les États sahéliens demeurent confrontés à la pauvreté rurale et au régime d’aide auquel ils sont soumis (Naudet, 1999 ; Bayart, 2006). C’est aussi bien dire que les politiques de l’arbre, au Sahel, sont depuis longtemps structurées par des asymétries et des rapports de domination (autorité coloniale/indigènes, ONG/communautés villageoises, bailleurs de fonds/États). On note surtout la persistance d’un discours de crise environnementale qui, certes, se recompose d’une période à l’autre, mais demeure omniprésent pour justifier l’urgence de la nécessité du reboisement. Au-delà des termes utilisés (« dessèchement », « avancée du désert », « dégradation des écosystèmes »), on retrouve une crainte identique débouchant sur la condamnation des pratiques paysannes et, surtout, pastorales locales. Non seulement ces pratiques sont-elles perçues comme entraînant une réduction et un appauvrissement de la végétation, mais de surcroît comme pouvant entraver les efforts de reforestation entrepris. Il est d’ailleurs frappant de constater que ce discours de crise écologique s’amplifie alors même que de nombreuses controverses se maintiennent au sujet de l’existence même des forêts sahéliennes et de leur définition (Gautier et al., 2015). Du modèle forestier mécaniciste d’André Aubréville (Ballouche, 2016) jusqu’aux perfectionnements récents des outils d’analyse permettant, par exemple, de reconceptualiser la signification de la forêt par la prise en compte des arbres hors champs (Bastin et al., 2017), les forêts sahéliennes n’ont jamais paru aussi floues au plan géographique et écologique.

Routines et opportunités forestières

Si l’histoire du reboisement sahélien est caractérisée par la multiplicité des projets, elle l’est aussi à bien des égards par leurs résultats souvent mitigés, comme en témoigne la très fréquente forte mortalité des plants (Yengué, 2002). À l’échelle locale, ces projets ont des effets au mieux limités, au pire quasi inexistants (ENDA, 1993).

Des associations ou ONG spécialisées aux experts, en passant par les dirigeants politiques et, de plus en plus, les entrepreneurs du secteur privé, beaucoup d’acteurs vivent du reboisement, et ce, indépendamment de la réussite ou de l’échec technique des plantations. En effet, planter des arbres est profitable pour les professionnels du reboisement, qui s’adonnent à une importante mise en scène autour de la visibilité de leur action. En témoigne la place prépondérante de leurs dispositifs d’affichage (panneaux et encadrés). Par cet aspect classique de la logique projets, ils cherchent à marquer le paysage de leur empreinte (Rottenburg, 2009), singulièrement dans les projets forestiers où cette inflation de l’affichage contraste fortement avec la modestie des retours d’expérience[6].

Cette permanence des opérations de reboisement est également le produit de routines et de réflexes, quand certains acteurs en font de longue date une chasse gardée. Outre celui des ONG, c’est le cas du corps paramilitaire des eaux et forêts, legs colonial de l’administration forestière conduisant des campagnes nationales annuelles de reboisement et effectuant un maillage des territoires ruraux à l’échelle nationale tandis que les « journées de l’arbre » créées dans les années 1980 mobilisent l’opinion autour du thème de la préservation de l’environnement. C’est aussi bien dire que, derrière le reboisement, se cache l’État, avec ses fonctionnaires et ses ambitions en matière de politique environnementale et de contrôle territorial (Boutinot et Diouf, 2007).

Mais de plus en plus, le reboisement s’apparente également à un marché porteur. Le recours croissant aux partenariats public-privé en fait ainsi une opportunité économique pour le secteur privé, dont l’expertise et la capacité à diffuser des innovations techniques sont reconnues par les États et leurs partenaires (bailleurs de fonds, institutions onusiennes). Grâce à sa dimension non seulement visible, mais aussi apolitique et relativement consensuelle, le reboisement peut aussi être envisagé comme un levier efficace de communication (dispositifs RSE – responsabilité sociale des entreprises) et de mobilisation des opinions des pays du Nord, mais aussi de certaines catégories des populations urbaines dans les États sahéliens.

De l’échelle locale à l’échelle globale, le reboisement sahélien a ainsi été mis au service d’objectifs changeants mais définis le plus souvent par des acteurs dominants, voire extérieurs. Qu’en est-il des pratiques locales dans les territoires ruraux ?

Une greffe territoriale difficile

Expliquer l’habituel insuccès des opérations de reboisement et les difficultés récurrentes qu’elles rencontrent au Sahel implique de se questionner sur leur conception, mais aussi et surtout sur les perceptions et pratiques relatives à l’arbre émanant de populations locales qui dépendent fortement des ressources forestières.

Pratiques et perceptions locales relatives à l’arbre nourricier

Le cas de l’arbre est emblématique de l’exploitation d’une ressource multiusage stratégique (Bergeret et Ribot, 1990) dans un contexte de fort accroissement de populations rurales demeurant majoritairement pauvres et fortement dépendantes de la disponibilité des ressources naturelles.

L’accroissement démographique très fort observé dans les États sahéliens concerne en premier lieu les populations rurales, qui devraient rester durablement majoritaires si l’on se fie aux projections démographiques nationales. Malgré une diversification croissante des activités en lien notamment avec l’urbanisation (Pesche et al., 2016), l’agriculture et l’élevage pastoral extensif constituent deux piliers des économies rurales, si bien qu’une partie essentielle de la population continue de tirer ses moyens de subsistance de l’exploitation des ressources naturelles. Dans de nombreux territoires, cette situation favorise l’émergence de concurrences, voire de conflits plus intenses pour l’accès aux ressources foncières, fourragères et hydriques (Turner, 2004). C’est aussi le cas des ressources forestières (ligneuses et non ligneuses) même si les conflits qu’elles génèrent sont moindres, du fait de leur polyvalence.

Cette polyvalence découle des usages pluriels des forêts sahéliennes. L’arbre fournit à la fois de l’engrais (logique des parcs arborés sur les marges soudano-sahéliennes), du fourrage (réserve de pâturages aériens – dans les arbres) ainsi que des produits agroforestiers économiquement valorisables (gomme arabique, par exemple). De manière secondaire, mais localement importante, l’arbre représente une ressource médicinale et une ressource alimentaire d’appoint. Surtout, il constitue la principale source d’énergie des populations dans un contexte de pauvreté monétaire persistante et d’échec de la transition énergétique, si bien que l’exploitation du bois-énergie représente un enjeu environnemental et économique majeur depuis plusieurs décennies, au Sahel (Gazull et Gautier, 2015), et révèle les difficultés structurelles de l’intervention de l’État dans la gestion forestière.

C’est dans ce contexte particulier que se matérialisent les opérations de reboisement. Celles-ci rappellent la signification même de l’acte de planter un arbre : l’appropriation physique et symbolique d’une portion d’espace. La dimension territoriale de l’arbre planté est en effet attestée historiquement par la diversité des pratiques de gestion foncière dans de nombreuses sociétés paysannes ouest-africaines (Pélissier, 1980) : au-delà des mythes et croyances associés à cet acte fondateur, planter un arbre traduit avant tout la démarche d’un ayant-droit sur la terre (Bassett, 2002). Cet enjeu foncier, souvent sous-estimé lors des opérations de reboisement, constitue un élément fondamental pour expliquer le degré variable d’implication des populations locales dans l’entretien des parcelles.

Les opérations de reboisement s’insèrent ainsi dans des territoires aux ressources soumises à des pressions multiples et dans un faisceau multidimensionnel de relations forêts/sociétés reposant sur un ensemble de pratiques, de représentations et de rapports de pouvoir, que peinent souvent à intégrer les promoteurs du reboisement.

Des projets mal conçus et peu adaptés

Au-delà de l’implication inégale des populations locales, les fréquents échecs des opérations de reboisement découlent surtout de leur conception dirigiste, techniciste et, à bien des égards, a-territoriale.

Tout d’abord, les difficultés rencontrées sont d’ordre technique. Le choix des essences nécessite de tenir compte de leurs caractéristiques (résistance au stress hydrique, vulnérabilité aux insectes, vitesse de croissance) pour limiter la mortalité des plants. Les opérations de reboisement sont de plus tributaires de la disponibilité de l’eau, fortement réduite par l’aridité du climat. La faiblesse et l’irrégularité des précipitations requièrent notamment des apports importants en eau pour la production des plants. De même, la rareté relative de la main-d’oeuvre dans des espaces ruraux peu peuplés ou temporairement occupés par des groupes mobiles est souvent rédhibitoire pour la mise en terre et l’entretien durable des plants. Pari sur l’avenir dont les retombées tangibles ne s’attestent qu’avec une ou deux décennies de recul, les plantations supposent donc une continuité politique et technique sans faille que peinent à épouser la logique des projets ou les pratiques des dirigeants politiques aux priorités le plus souvent à court terme.

Surtout, les échecs des plantations procèdent souvent d’une insuffisante prise en compte des caractéristiques et des dynamiques des territoires où elles sont effectuées (N’Diaye, 1988). Enclaves forestières très influencées par l’extérieur ou parcelles excluant les communautés locales, les espaces du reboisement apparaissent bien souvent comme des espaces hors-sol, déconnectés socialement, voire physiquement[7], des territoires dans lesquels ils s’ancrent. L’inscription territoriale des aménagements forestiers est, de ce point de vue, révélatrice de l’impasse d’une stratégie omniprésente qui réduit le territoire à un support : l’espace perçu comme homogène par les gestionnaires du reboisement est valorisé pour sa fonction de réceptacle, ce qui a pour double conséquence un surinvestissement de l’importance accordée aux aménagements et une négation des activités qui façonnent le territoire (Langewiesche, 2004). L’espace à reboiser est-il perçu comme un simple support d’aménagements exogènes[8] ou, au contraire, comme une composante à part entière du territoire et des spécificités socioéconomiques et écologiques ?

Le reboisement, technique ou idéologie ?[9]

Ces difficultés n’empêchent pas la perpétuation des opérations de reboisement ; bien au contraire, elles semblent même la conforter. Cela tient aux pratiques routinières de nombreux acteurs souvent physiquement ou socialement très éloignés des territoires sahéliens, mais spécialisés dans cette activité, aussi bien qu’à l’idéologie de l’arbre qui innerve leur intervention.

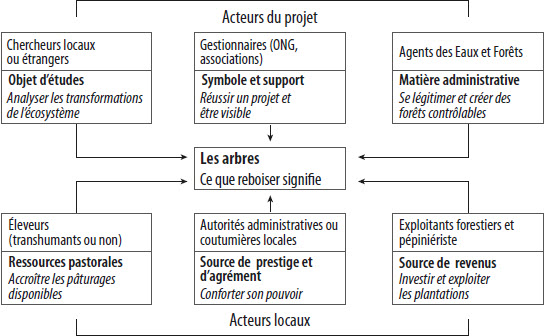

Tout projet de reboisement s’insère dans une arène locale et se trouve par conséquent placé à l’intersection de représentations divergentes de l’arbre (notamment de l’arbre planté) selon les catégories d’acteurs en présence (ENDA, 1993 ; Ayerbe, 2014). Les écarts de perception sont grands en ce qui concerne le sens à donner au reboisement (figure 1) : entre le périmètre de reforestation, le site de démonstration, l’instrument de production et la parcelle d’expérimentation, les opérations de reboisement semblent écartelées entre les différents usages qu’elles autorisent et les différentes fonctions qu’elles remplissent. « Un arbre n’est-il qu’un arbre ? Ce n’est pas certain » formulait l’organisme ENDA il y a plus de 30 ans (Sylva, 1992).

FIGURE 1

Essai de modélisation graphique des différences de perception de l’arbre et du reboisement entre acteurs locaux et extérieurs dans le cadre d’un projet de reboisement en milieu rural, au Sahel

Ainsi, il n’est pas exagéré d’évoquer l’existence d’une idéologie de l’arbre et du reboisement[10]. Cette idéologie, revendiquée ou inconsciente, transparaît dans un ensemble d’images et de discours véhiculés par les nombreux acteurs qui font de l’arbre planté une ressource. Mais l’idéologie de l’arbre n’est pas réductible à l’action des professionnels du reboisement. Elle établit également, dans le cadre de la lutte contre la désertification en particulier, un rapport entre l’arbre « source de vie » et ce qui lui est le plus étranger, jusqu’à devenir son grand contraire : le désert[11]. Cette idéologie apparaît, avec l’iconographie qu’elle véhicule, comme la meilleure garantie de la perpétuation des actions de reboisement en Afrique sèche. Semblant puiser dans le vieux fonds d’un imaginaire européen enrichi des croyances africaines, elle consacre l’acte de planter dans un geste quasi religieux et glorifie ceux qui en sont les héros. Notons de surcroît que le terme « reboisement » lui-même dénote le retour à une situation antérieure d’un boisement préexistant jugé optimal[12] (Davis et Robbins, 2018). La puissance du préfixe interdirait-elle de reconnaître que, dans la majorité des cas, les sites « re-boisés » sont en réalité des sites simplement « boisés » et que les arbres plantés ne font que s’immiscer dans des formations végétales préexistantes ?

Cette réflexion amène en fin de compte à reconceptualiser la notion même de ressource naturelle (Redon et al., 2015). En reprenant les catégories de Claude Raffestin (1980), on peut voir que la valeur attribuée à l’arbre témoigne d’un décalage grandissant entre les acteurs qui exploitent la matière de l’arbre et ceux qui en exploitent la forme : l’élément biophysique qu’est l’arbre est informé par un système de valeurs et d’intentions qui substituent l’exploitation symbolique à l’exploitation physique de cette matière[13]. Entre reboisement et image du reboisement, « nature et images de la nature » (Raffestin, 1995), ce sont bien deux conceptions radicalement différentes de l’environnement qui s’opposent.

La Grande muraille verte ou les défis du reboisement global

Le cas de la GMV permet d’analyser le hiatus existant entre la définition d’un projet de restauration écologique et la promotion d’un outil de mobilisation internationale par le reboisement, mais aussi de souligner la difficulté à articuler les échelles locale et globale d’intervention et, finalement, de repenser le modèle sahélien du reboisement à l’âge global.

Un projet entre innovations et continuités

Lancée en 2007 sous l’égide d’organisations régionales (Union africaine) et sous-régionales (CILSS), la GMV vise initialement à édifier une aire de reboisement sur une bande de 7 000 km sur 15 le long d’un axe Dakar-Djibouti traversant 11 États pour y restaurer le couvert végétal et protéger les sols par des actions de reforestation à grande échelle (Duponnois et Dia, 2010). Présentée comme le « projet phare de l’Union africaine pour le Sahel et le Sahara », elle suscite toutefois d’importantes controverses (Magrin et Mugelé, 2020) quant à son bien-fondé (la lutte contre l’avancée du désert), à la forme qu’elle revêt (la dimension prométhéenne des grands projets) et à son faible dynamisme à l’échelle régionale, exception sénégalaise mise à part.

Plusieurs éléments dessinent une triple rupture avec les générations précédentes de grands projets de reboisement des zones semi-arides comme le Barrage vert algérien (Mugelé, 2020). Cette rupture concerne d’abord la gouvernance : émanation directe de la volonté des chefs d’État africains, le projet repose sur la mobilisation de nombreux partenaires du Nord comme du Sud – dont de nombreux centres de recherche[14] – coordonnés par l’Agence panafricaine de la GMV rattachée au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). La rupture se prolonge ensuite dans les ambitions politiques et techniques du projet, à savoir harmoniser les politiques nationales de reboisement et de lutte contre la désertification à l’échelle des 11 pays membres de l’initiative, en faisant de la reforestation un catalyseur des politiques publiques en faveur du développement rural. Elle est complétée par l’ambition globale très tôt imaginée par les promoteurs de la GMV, appelée à devenir l’outil central des politiques environnementales mises en oeuvre dans les zones semi-arides (enjeux supranationaux de protection de la biodiversité et de lutte au changement climatique par le stockage du carbone). La GMV se présente dans ces conditions comme une audacieuse tentative de dépassement des modèles anciens pour mettre le reboisement au Sahel au service d’un projet de construction régionale par l’environnement.

L’exemple du Ferlo, au nord du Sénégal, révèle toutefois que la GMV recycle les pratiques héritées bien plus qu’elle ne les redéfinit. Le projet est de faible intensité et de faible impact à l’échelle locale, tandis que sa mise en oeuvre perpétue les impasses techniques et conceptuelles de ses devanciers.

Le projet consiste avant tout à transposer dans les steppes sahéliennes les techniques de reforestation historiquement mises en oeuvre à l’échelle des terroirs dans les zones agricoles situées plus au sud. Il remet ainsi au goût du jour un ensemble de pratiques anciennes de lutte contre la désertification (parcelles reboisées monospécifiques, mises en défens et périmètres maraîchers) et rencontre d’ailleurs les mêmes difficultés techniques que de nombreuses opérations ayant échoué dans le passé[15].

Le chiffre régulièrement communiqué par l’Agence nationale en charge du projet (50 000 ha reboisés) apparaît largement surestimé, le taux de survie des plants affiché de 70 % semblant davantage correspondre au taux de mortalité[16]. Surtout, la priorité accordée aux activités de reboisement semble éloignée des préoccupations des éleveurs concernant l’accès aux ressources fourragères et aux points d’eau. À l’échelle locale, les parcours des transhumances sont entravés par la création de parcelles boisées qui réduisent la mobilité (enclos partiels ou temporaires) et la disponibilité de pâturages herbacés, tandis que des conflits d’usage apparaissent autour de la gestion des forages, les prélèvements d’eau pour les pépinières pouvant concurrencer les besoins pour la production animale. Malgré les ajustements réalisés à partir de 2017 en faveur d’une plus grande représentation des éleveurs dans les instances décisionnelles du projet, la GMV semble donc prisonnière du biais anti-pastoral qui innerve souvent la mise en oeuvre des opérations de reboisement au Sahel. Les éleveurs sont vus à la fois comme des bénéficiaires du reverdissement espéré, des victimes de la désertification et des coupables de pratiques jugées dégradantes pour l’environnement, plutôt que comme des acteurs à part entière du territoire. Innovations et inertie : le renouvellement des acteurs du reboisement n’empêche pas ses continuités techniques et idéologiques (Davis et Robbins, 2018).

« Glocaliser » le reboisement

Si la GMV se veut un ensemble d’aménagements physiques déployés à l’échelle locale, elle est aussi une coconstruction revendiquée mettant en rapport de nombreux acteurs intervenant à différentes échelles (Richebourg, 2012). Cette muraille politico-institutionnelle met aux prises, outre les gouvernements des pays africains concernés, les États du Nord et, notamment, les principaux donateurs de l’aide au développement, les organisations interétatiques et transnationales en charge des questions d’environnement à l’échelle mondiale, les agences onusiennes issues du sommet de la Terre de Rio, de très nombreuses ONG aux compétences variées, mais aussi des firmes transnationales actives dans les domaines de la conservation ou de l’agro-industrie, ainsi que des centres de recherche internationaux. Elle est donc investie selon des logiques spécifiques par des catégories d’acteurs différentes et issues de tous horizons, ce qui lui confère une grande visibilité et attractivité, mais qui en retour rend particulièrement ardus les efforts de coopération et de coordination.

L’hybridation de ces deux dimensions amène le projet dans les ambiguïtés de la « glocalisation » (Swyngedouw, 2004) : la Muraille locale est présentée comme une déclinaison de la Muraille régionale et globale qui est la condition de sa réussite mais, en retour, la Muraille globale requiert de s’appuyer sur la Muraille physique pour attester son existence. Pour le projet régional inachevé, tout comme pour son avatar global fortement remanié au contact des acteurs institutionnels qui en redéfinissent les contours, la GMV a en effet besoin d’un lieu physique, aussi modeste soit-il, pour convaincre de son dynamisme et de son bien-fondé. Ainsi, le Ferlo est-il le support « glocal » de la mise en scène d’un projet qui est appelé à être reproduit dans d’autres territoires sahéliens.

Dans ces conditions, il apparaît que le vecteur principal de la glocalisation de la GMV au Ferlo réside dans les efforts déployés de mise en scène du projet et du reboisement (Mugelé, 2018). Les circulations induites par ce processus font de ce territoire le lieu où sont produites et exportées, sous de multiples formes, les images de la GMV. Journalistes, vidéastes, photographes et artistes apparaissent alors comme autant d’acteurs-clés pour mener à bien la stratégie d’extraversion du projet[17]. Si la dimension « plastique » du projet renvoie avant tout à ses objectifs flous et changeants qui facilitent son appropriation par des acteurs aux intérêts parfois divergents, elle désigne aussi la propension de ces acteurs à valoriser sous des formes esthétisées sa puissance d’évocation.

Son cosmopolitisme et son extraversion contribuent donc certainement à glocaliser la GMV, mais comme dans tant d’autres projets environnementaux, le « cosmopolitisme local » ne pèse que très peu face au « cosmopolitisme global » (Rodary, 2007). Surtout, le risque est grand de voir sa mise en image durablement supplanter sa mise en territoire. Et si c’était là le principal signe d’un tournant « postmoderniste » du reboisement à l’ère contemporaine ?

Une trajectoire originale, un avenir incertain

Plus encore que sa construction locale inachevée, ce sont les réorientations stratégiques successives du projet qui lui confèrent une identité floue, à l’heure où sa faisabilité elle-même paraît grevée par l’insécurité qui prévaut aujourd’hui dans de nombreux territoires sahéliens.

Depuis son lancement il y a plus de 15 ans, la GMV a connu de très nombreuses inflexions qui en ont redéfini les objectifs et le contenu technique. Ces inflexions, qui sont tout à la fois un aveu d’échec et une volonté d’adaptation, ont pour principal effet de conférer au projet une grande résilience institutionnelle (Magrin et Mugelé, 2020). L’idée d’un bandeau arboré a ainsi laissé place, à partir de 2010, à une stratégie plus large en faveur du développement rural intégré, la GMV étant alors conçue non plus comme une implantation linéaire de plantations à grande échelle, mais comme une mosaïque d’aménagements diversifiés et adaptés aux configurations locales. Dans le même temps, les bailleurs de fonds, eux, cherchent à en faire une plateforme institutionnelle destinée à polariser les flux de l’aide en faveur du Sahel.

Ces redéfinitions successives découlent de plusieurs facteurs : inertie et faible volontarisme des États[18], prise en main par les acteurs globaux (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification [CNULCD]), controverses scientifiques, abandon de certains objectifs environnementaux jugés peu pertinents[19]. Elles procèdent surtout de la difficulté à faire converger autour d’un projet commun les attentes des très nombreux acteurs qui l’investissent (Mugelé, 2018). Ainsi, à bien des égards, la GMV apparaît en définitive comme une construction improvisée : ce n’est que rétrospectivement que le projet semble se dérouler selon une logique ou une cohérence interne.

Cette indétermination existentielle – une identité floue et un contenu fluctuant – n’est toutefois pas le seul facteur à limiter fortement la mise en oeuvre du projet. Il faut y ajouter la dégradation sécuritaire et politico-militaire qui frappe une grande partie de l’espace sahélien, ces dernières années.

La multiplication des foyers insurrectionnels et la fragilisation des États rendent pour l’heure illusoire une intervention publique durable comme celle que nécessite la GMV. Cette insécurité se traduit, outre la criminalisation des économies, par la multiplication des conflits communautaires et des attaques contre les armées nationales (Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria). Les agents des eaux et forêts, en particulier, sont pris pour cibles en tant que représentants de l’autorité étatique en milieu rural. L’impuissance des États à édifier la GMV sonne donc comme un rappel tragique de la vocation première de ce qu’est une muraille, soit un ouvrage défensif dressé contre un facteur agressif externe.

Mais le devenir de la GMV se décide aussi très loin du Sahel, dans les conférences internationales qui lui sont consacrées. Le One Planet Summit tenu à Paris, en janvier 2021, a ainsi jeté les bases d’une énième redynamisation du projet, quelques mois après la parution d’un rapport d’évaluation particulièrement critique quant au bilan jusque-là très modeste des réalisations (CNULCD, 2020). Outre des promesses de financements considérables (14 milliards de dollars avant 2030), cette conférence a surtout débouché sur la production d’un diagnostic commun sur le devenir de l’espace sahélien établissant des relations de causalité entre insécurité et dégradation environnementale, d’où la nécessité réaffirmée de redynamiser la GMV. Fuite en avant ou volonté de faire du projet le pendant développementiste et environnemental d’une aide extérieure aujourd’hui essentiellement consacrée à la défense (G5 Sahel) ? Du tracé initial figurant sur les cartes au bloc (géo)politique en voie de construction dans l’optique des politiques climatiques et sécuritaires, cette GMV ultrapolitisée n’a assurément pas complété sa mue.

Conclusion : une forêt salvatrice en dispute

Ces réflexions mettent en évidence la diversité des facteurs qui concourent à expliquer le succès politique du reboisement et, plus généralement, la longévité des politiques de l’arbre au Sahel. Elles montrent aussi l’intérêt de faire un objet d’étude à part entière des opérations de reboisement, et la nécessité de réaffirmer l’importance des enquêtes de terrain pour éviter tout discours généralisateur, à l’heure où de nombreux terrains sahéliens deviennent inaccessibles pour les acteurs extérieurs, sous l’effet de l’insécurité.

Pourvoyeuses de ressources locales ou mises sous cloche dans les stratégies globales, les forêts sahéliennes sont aussi bien chasse gardée des États, levier d’intervention « bancable » pour les acteurs de l’aide, objet d’étude incertain pour les écologues et pilier de la culture matérielle des sociétés rurales. La poursuite de l’étude des mécanismes et logiques à l’oeuvre dans la « biopolitique arborée » (Davis et Robbins, 2018) sahélienne s’avère sans doute nécessaire pour prévenir les effets néfastes des conceptions et pratiques hors-sol de gestion forestière et, plus spécifiquement, de reboisement. Ce reboisement se singularise par une très grande résilience, si l’on se fie à la modestie de ses résultats tangibles dans les territoires sahéliens et à l’enthousiasme collectif qui l’accompagne sans cesse.

C’est un faisceau de facteurs historiques, politiques, techniques et symboliques à l’interface entre le local et le global qui explique la place centrale occupée par les opérations de reboisement et l’authentique culte qui leur est voué au Sahel depuis la politisation de la lutte contre la désertification, au cours des années 1980. Si les conditions socioécologiques originales dans lesquelles il s’effectue confèrent au reboisement sahélien une grande spécificité, il importe toutefois de souligner les recompositions à l’oeuvre en ce qui concerne les pratiques et représentations de ce qui fait ressource forestière dans les milieux semi-arides : la valorisation croissante de l’image du reboisement par des acteurs socialement et physiquement déconnectés des territoires où ils oeuvrent tend à fragiliser encore davantage son impact à la fois écologique et socioéconomique à l’échelle locale. Plus que jamais renforcée sous l’effet de la globalisation environnementale, la vision de la « forêt salvatrice » dont la GMV est l’édifiante émanation n’en demeure pas moins source d’oppositions, de malentendus, voire de conflits croissants entre les différentes visions et les divers usages de la nature qui se nouent autour de l’arbre planté.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Le terme « reboisement » désigne ici des actions de reforestation dont la vocation première est environnementale. Il se démarque en cela de la notion de plantation, plus neutre, qui vise avant tout l’exploitation économique de parcelles boisées par des acteurs le plus souvent privés (sylviculture).

-

[2]

L’espace étudié est centré sur les espaces ruraux du Sahel occidental (Sénégal, Burkina Faso, Tchad), des marges sahélo-sahariennes jusqu’à l’interface sahélo-soudanienne, le reboisement en milieu urbain n’étant abordé ici que de manière secondaire.

-

[3]

C’est le cas, par exemple, du reboisement monospécifique de la bande de filaos des Niayes, au Sénégal, lancé dès les années 1940 et sans cesse consolidé depuis lors.

-

[4]

Voir pour cette période, par exemple, le modèle des bois de villages et des projets « Énergie domestique » financés par la FAO dans plusieurs pays de la sous-région.

-

[5]

Sont emblématiques de cette approche les programmes mis en oeuvre au Niger dans les régions de Maradi et de Zinder, notamment grâce à l’appui des coopérations allemande (GIZ) et américaine (US Aid) (CILSS, 2009).

-

[6]

La littérature grise issue des projets de reboisement est souvent peu diserte sur les causes des insuccès dans leur mise en oeuvre : la transparence revendiquée n’empêche pas la rétention d’information.

-

[7]

Bien souvent, les parcelles à reboiser sont délimitées matériellement par des clôtures visant à assurer que ni les populations locales ni leurs troupeaux ne puissent pénétrer à l’intérieur des périmètres délimités, sous peine de sanctions.

-

[8]

La pertinence de l’adhésion toujours renouvelée au principe de compensation écologique (off-setting) peut ainsi être mise en doute : si les opérations de reboisement sont justifiées comme une réponse mécanique aux taux de déforestation mesurés à l’échelle nationale, la stratégie consistant à « planter ici les arbres coupés ailleurs » revient à ne pas tenir compte des dynamiques socioécologiques propres à chaque territoire.

-

[9]

Titre d’un article fondateur du géographe sénégalais Louis-Albert Lake, paru en 1987 et dans lequel l’auteur développe une analyse critique quant à l’impact réel des campagnes annuelles de reboisement au Sénégal.

-

[10]

Le néologisme « dendrolâtrie » a été forgé par Mircea Eliade pour caractériser les cultes païens rendus à l’arbre dans les sociétés traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ou d’Europe orientale (Eliade, 1976).

-

[11]

« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent », comme l’a prétendument écrit Chateaubriand, régulièrement cité lorsqu’il s’agit de justifier les actions de reforestation dans les zones semi-arides.

-

[12]

L’ambiguïté sémantique du « reboisement » autorise les acteurs privés de la sylviculture à valoriser leurs activités de plantation dans le cadre des programmes de protection de l’environnement.

-

[13]

Les acteurs détenteurs de la ressource matérielle et les acteurs qui ont les capacités techniques, économiques et discursives de mobiliser cette ressource dans des arènes internationales correspondent respectivement à ce que Raffestin (1980) appelle « acteurs AM » et « acteurs Ar ».

-

[14]

Des partenariats formels ont été noués avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) mais aussi, de manière inédite, avec l’Institut d’écologie et de géographie du Xinjiang.

-

[15]

C’est notamment le cas du projet sénégalo-allemand (PSA) et des différents programmes nationaux de conservation des forêts dans la zone sylvopastorale (Santoir, 1983).

-

[16]

Ce bilan renvoie à l’habituelle bataille des chiffres qui se joue dans les projets de reboisement en fonction du choix des indicateurs retenus (Sylva, 1992) : la minimisation des échecs procède à la fois d’une rétention de l’information au sujet des dysfonctionnements techniques et d’un gonflement statistique des superficies plantées.

-

[17]

La GMV bénéficie d’un engouement médiatique et artistique inégalé à l’échelle globale pour un programme de reboisement au Sahel : l’inflation des articles de presse sur papier ou en ligne consacrés au projet s’accompagne de nombreuses vidéos ou films promotionnels (voir notamment The Great Green Wall de Jared P. Scott).

-

[18]

L’état d’avancement très réduit des réalisations dans plusieurs pays membres atteste le faible dynamisme voire, dans certains cas, l’abandon total du projet. Ainsi, au Burkina Faso, au Mali, ou encore en Mauritanie, la GMV se limite pour l’heure à la création de modestes parcelles expérimentales dans certains espaces ruraux pilotes.

-

[19]

Force est de constater, toutefois, que non seulement les mécanismes financiers imaginés sont loin d’être fonctionnels (Death et al., 2014) mais également que le potentiel des forêts sahéliennes demeure bien peu élevé en matière de stockage du CO2, compte tenu de leur faible biomasse.

Bibliographie

- AYERBE, Delphine (2014) Encadrement des plantations d’eucalyptus à Addis Abeba : vers une confrontation des discours environnementaux et des pratiques populaires. EchoGéo, vol. 29 [En ligne]. http://journals.openedition.org/echogeo/13936

- BALLOUCHE, Aziz (2016) Forêts versus savanes. L’héritage d’un forestier colonial en écologie et géographie tropicale de l’Afrique de l’Ouest. Dans Denis Chartier et Estienne Rodary (dir.) Manifeste pour une géographie environnementale. Paris, Presses de Sciences Po, p. 185-204.

- BASSETT, J. Thomas (2002) Le coton des paysans. Une révolution agricole (Côte d’Ivoire 1880-1999). Paris, Institut de recherche pour le développement.

- BASTIN, Jean-François, BERRAHMOUNI, Nora, GRAINGER, Alan, MANIATIS, Danae, MOLLICONE, Danilo et al. (2017) The extent of forest in dryland biomes. Science, vol. 356, no 6338, p. 635-638.

- BAYART, Jean-François (2006) L’État en Afrique. La politique du ventre. Paris, Fayard.

- BERGERET, Anne (1993) Discours et politiques forestières coloniales en Afrique et à Madagascar. Revue française d’histoire d’outre-mer, vol. 80, no 298, p. 23-47.

- BERGERET, Anne et RIBOT, Jesse (1990) L’arbre nourricier en pays sahélien. Paris, Maison des sciences de l’homme.

- COMITÉ PERMANENT INTER-ÉTATS DE LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE DANS LE SAHEL (CILSS) (2009) La transformation silencieuse de l’environnement et des systèmes de production au Sahel : impacts des investissements publics et privés dans la gestion des ressources naturelles. Amsterdam, Centre for International Cooperation-CILSS.

- CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION (CNULCD) (2020) La Grande muraille verte : état de mise en oeuvre et perspectives à l’orée 2030. Paris, CNULCD.

- BOUTINOT, Laurence et DIOUF, Coumba Nolwenn (2007) Les linéaments de la politique forestière dans les normes de régulation institutionnelle de la filière du bois énergie au Sénégal. Afrique contemporaine, vol. 2, no 222, p. 57-82.

- DAVIS, Diana K. (2012) Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb. Seyssel, Champ Vallon.

- DAVIS, Diana K. et ROBBINS, Paul (2018) Ecologies of the colonial present: Pathological forestry from the taux de boisement to civilized plantations, Environment and Planning E: Nature and Space, vol. 1, no 4, p. 447-469

- DEATH, Carl (2014) The limits of climate governmentality. Dans Johannes Stripple et Harriet Bulkeley (dir.) Governing the climate: New approaches to rationality, power and politics. Cambridge, Cambridge University Press, p. 77-91.

- DECOCQ, Guillaume, KALAORA, Bernard et VLASSOPOULOS, Chloé (2016) La forêt salvatrice : reboisement, société et catastrophe au prisme de l’histoire. Paris, Champs Vallon.

- DUPONNOIS, Robin et DIA, Abdoulaye (dir.) (2010) Le projet majeur africain de la Grande muraille verte : concepts et mise en oeuvre. Marseille, Institut de recherche pour le développement.

- ELIADE, Mircea (1976) Histoire des croyances et des idées religieuses. Tome 2 : De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme. Paris, Payot.

- ENDA GRAF SAHEL (ENDA) (1993) La ressource humaine, avenir des terroirs : recherches paysannes au Sénégal. Dakar, Enda Graf Sahel et Paris, Karthala.

- GAUTIER, Denis, GARCIA, Claude, NEGI, Swati et WARDELL, David Andrew (2015) The limits and failures of existing forest governance standards in semi-arid contexts. International Forestry Review, vol. 17 no 2, p. 114-126.

- GAZULL, Laurent et GAUTIER Denis (2015) Woodfuel in a global change context. Energy and Environment, vol. 4, no 2, p. 156-170.

- HUFTY, Marc et AUBERTIN, Catherine (2007) La gouvernance environnementale globale. Dans Marc Hufty, Alexandre Dormeier Freire, Pauline Plagnat et Vanessa Neumann (dir.) Jeux de gouvernance. Regards et réflexions sur un concept. Paris, Karthala et Genève, Institut universitaire d’étude du développement, p. 141-157.

- JAUBERT, Ronald (2000) La désertification : slogan et impasse. Dans Jean-Pierre Jacob (dir.) Sciences sociales et coopération en Afrique. Les rendez-vous manqués. Genève, Institut universitaire d’études du développement et Paris, Presses universitaires de France, p. 175-190.

- KARSENTY, Alain, SEMBRES, Thomas et RANDRIANARISON, Mino (2010) Paiements pour services environnementaux et biodiversité dans les pays du sud. Le salut par la « déforestation évitée ». Revue Tiers Monde, vol. 2, no 202, p. 57-74.

- KULL, Christian A. (2017) Forest transitions: A new conceptual scheme. Geographica Helvetica, vol. 72, no 4, p. 465-474.

- LAKE, Louis-Albert (1987) Le reboisement : technique ou idéologie ? Dakar, IFAN/CAD.

- LANGEWIESCHE, Katrin (2004) Les limites du reboisement au Burkina Faso et au Bénin : du travail forcé à l’approche participative. Politique africaine, vol. 96, no 4, p. 196-211.

- LEACH, Melissa et MEARNS, Robin (dir.) (1996) The lie of the land: Challenging received wisdom in African environmental change. Londres, James Currey International African Institute.

- MAGRIN, Géraud et MUGELÉ, Ronan (2020) La boucle de l’Anthropocène au Sahel : nature et sociétés face aux grands projets environnementaux (Grande muraille verte, Sauvegarde du lac Tchad). Belgeo, no 3 [En ligne]. https://journals.openedition.org/belgeo/42872

- MUGELÉ, Ronan (2018) La Grande muraille verte : géographie d’une utopie environnementale au Sahel. Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département de géographie, thèse de doctorat non publiée.

- MUGELÉ, Ronan (2020) Barrages verts. Dans Groupe Cynorhodon (dir.) Dictionnaire critique de l’anthropocène. Regards de géographes. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, p. 91-94.

- NAUDET, Jean-David (1999) Vingt ans d’aide au Sahel. Trouver des problèmes aux solutions. Paris, Éditions de l’Organisation de coopération de développement économiques.

- N’DIAYE, Paul (1988) La politique de reboisement au Sénégal : quelques résultat et perspectives. Notes de biogéographie, no 3, p. 129-139.

- PÉLISSIER, Paul (1980) L’arbre en Afrique tropicale : la fonction et le signe. Cahiers de l’ORSTOM, vol. 17, nos 3-4, p. 127-130.

- PESCHE, Denis, LOSCH, Bruno et IMBERNON, Jacques (dir.) (2016) Une nouvelle ruralité émergente. Regards croisés sur les transformations rurales africaines. Montpellier, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique.

- RAFFESTIN, Claude (1980) Pour une géographie du pouvoir. Paris, Litec.

- RAFFESTIN, Claude (1995) De la nature aux images de la nature. Espaces et sociétés, nos 82-83, p. 37-52.

- RAYNAUT, Claude (dir.) (1997) Sahels, diversité et dynamiques des relations sociétés-nature. Paris, Karthala.

- REDON, Marie, MAGRIN, Géraud, CHAUVIN, Emmanuel, LAVIE, Émilie et PERRIER-BRUSLE, Laetitia (dir.) (2015) Ressources mondialisées. Essais de géographie politique. Paris, Publications de la Sorbonne.

- RIBOT, Jesse Craig (2001) Historique de la gestion forestière en Afrique de l’Ouest ou : comment la « science » exclut les paysans. Londres, International Institute for Environment and Development.

- RICHEBOURG, Camille (2012) Analyse d’un cas de gouvernance écologique aux confins du Sahel ouest africain. Enjeux et impacts de l’édification de la Grande muraille verte en territoire sénégalais. Les Cahiers de l’Observatoire International « Homme-milieux »Téssékéré, no 1, p. 17-28.

- RODARY, Estienne (2007) Mobiliser pour la nature, ou la construction et la disparition du local. L’Espace géographique, no 36, p. 65-78.

- ROTTENBURG, Richard (2009) Far-fetched facts: A parable of development aid-inside technology. Cambridge, MA, Massachusetts Institute Press.

- RUDEL, Thomas K. (2002) Paths of destruction and regeneration: Globalization and forests in the tropics. Rural Sociology, vol. 67, no 4, p. 622-636.

- SANTOIR, Christian (1983) Raison pastorale et politique de développement : les Peuls sénégalais face aux aménagements. Paris, Orstom.

- SCOTT, Jared P. (2019) The Great Green Wall. Royaume-Uni, MAKE Waves, film, 90 min.

- STRIPPLE, Johannes et BULKELEY, Harriet (dir.) (2014) Governing the climate: New approaches to rationality, power and politics. Cambridge, Cambridge University Press.

- SULTAN, Benjamin, LALOU, Richard, SANNI, Mouftaou Amadou, OUMAROU, Amadou et SOUMARE, Mame Arame (dir.) (2015) Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l’Ouest. Marseille, Institut de recherche pour le développement.

- SWYNGEDOUW, Erik (2004) Globalisation or “glocalisation”? Networks, territories and rescaling. Cambridge Review of International Affairs, vol. 17, no 1, p. 25-48.

- SYLVA, Evelyne (1992) Reboisement : leurres et lueurs de la participation populaire. Environnement africain, vol. 8, nos 31-32, p. 171-184.

- TURNER, Matthew D. (2004) Political ecology and the moral dimensions of resource conflicts: The case of farmer-herder conflicts in the Sahel. Political Geography, vol. 23, no 7, p. 863-889.

- YENGUÉ, Jean-Louis (2002) Les mécanismes du déboisement et du reboisement dans le nord du Cameroun. Annales de géographie, no 624, p. 138-156.

Liste des figures

FIGURE 1

Essai de modélisation graphique des différences de perception de l’arbre et du reboisement entre acteurs locaux et extérieurs dans le cadre d’un projet de reboisement en milieu rural, au Sahel