Résumés

Résumé

Cet article s’attache à interroger une hypothèse « quasi anthropologique » lancée par André Belleau : la littérature québécoise serait traversée par un conflit latent entre nature et culture. Le critique a observé le fonctionnement d’un tel conflit dans le corpus du « romancier fictif » de 1940 à 1960 et dans quelques autres oeuvres, sans néanmoins plonger dans un corpus à valeur véritablement anthropologique. En s’intéressant à la production des premiers temps de la Nouvelle-France, cette contribution tente d’observer comment le conflit entre nature et culture peut s’avérer révélateur.

Abstract

This article attempts to interrogate a “quasi-anthropological” hypothesis put forward by the critic André Belleau: Quebec literature would be marked by a latent conflict between nature and culture. The critic has well observed the functioning of such a conflict in the corpus of the “fictional novelist” from 1940 to 1960 and in some other works, without however delving into a corpus with a truly anthropological value. By focusing on the production of early New France, this contribution attempts to observe how the conflict between nature and culture can be revealing.

Corps de l’article

[L]e modèle duel dont je viens de faire état appelle des considérations de nature quasi anthropologique sur le statut de la culture, sur le conflit latent nature-culture au Québec et en Amérique du Nord.

André Belleau[1]

Lorsqu’André Belleau évoque ces considérations « quasi anthropologiques », il tente de trouver des assises solides à une hypothèse plus aisément démontrable (et démontrée) : le conflit de codes. Ce conflit, entre « le code socioculturel québécois » et le « code littéraire français » s’appuie de façon convaincante sur les textes, à commencer par ceux analysés dans Le Romancier fictif (1980), tels Au pied de la pente douce (Roger Lemelin, 1942), La Bagarre (Gérard Bessette, 1958), D’Amour, P.Q. (Jacques Godbout, 1972), etc., mais aussi sur cet exemple pédagogique que constitue Poussière sur la ville (1953) d’André Langevin.

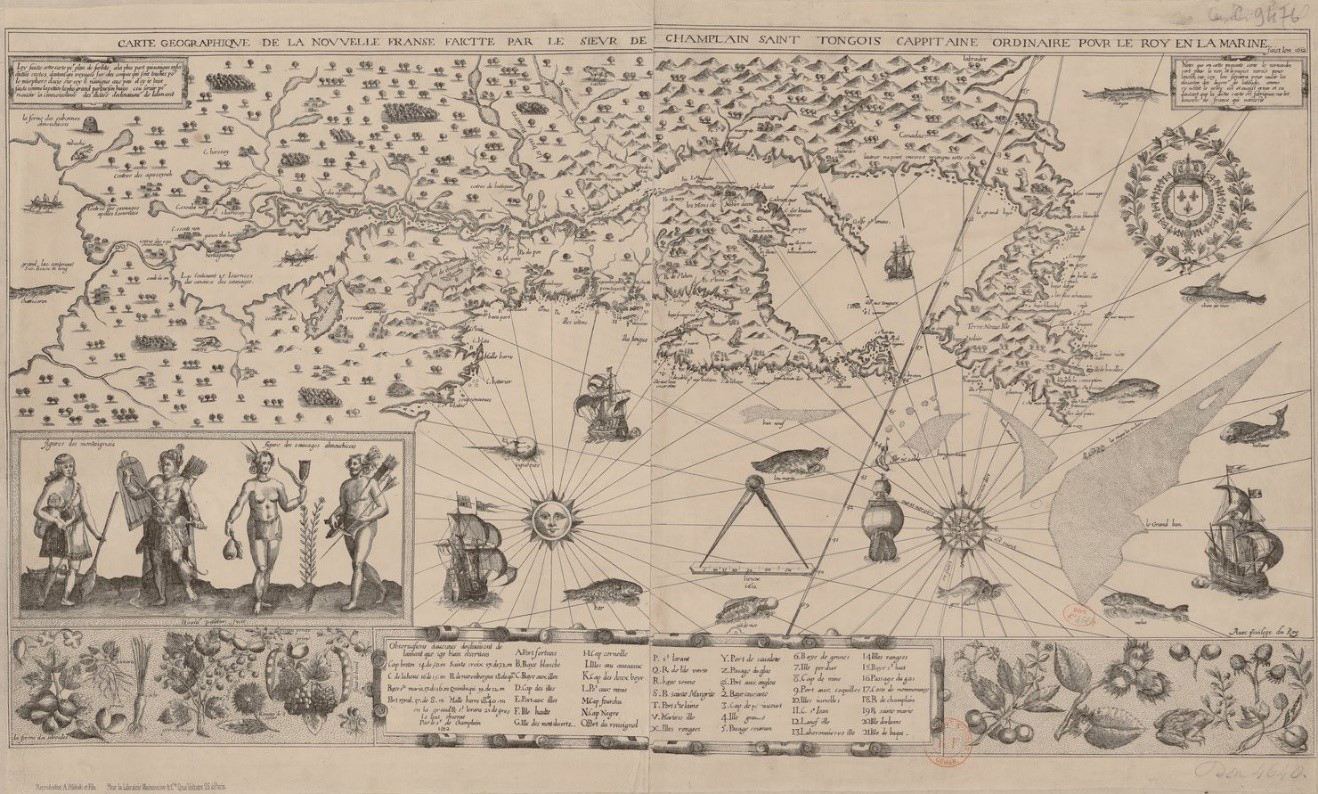

Samuel de Champlain, Carte géographique de la Nouvelle Franse faicte par le Sieur de Champlain Saint Tongeois Cappitaine ordinaire pour le Roy en la Marine (1612), Échelle 50 lieux (1:5 550 000 environ), Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-9476

La norme littéraire, sous forme de code, induit une profondeur et une méthode, une manière et un discours : c’est la voix du docteur Dubois dans Poussière sur la ville, empruntée au roman existentialiste français, trempée dans l’alcool et le vertige de vivre. Cette norme néanmoins est confrontée à une forme de vie québécoise, des us et coutumes, une organisation culturelle et sociale, voilà le code socioculturel : la ville de Macklin où oeuvre le docteur Dubois ressemble à un Far West, dénudée, comme tenant sur une seule rue, laquelle ne suffit pas à donner la complexité sociale et urbaine induite par le ton existentialiste du narrateur. Belleau assure évidemment que cette inadéquation des codes, qui entrent en conflit dans le grain du texte, « ne désigne pas des carences ou des sortes de maladies, mais nous rappelle plutôt que le travail d’un écrivain devrait être envisagé comme une réponse de quelque façon négociée, accommodée, empêchée aussi par rapport aux contraintes qu’exerce sur lui sa société » (1986: 177). Mais quelle est donc cette contrainte de la société, de quoi est-elle faite et sur quoi repose-t-elle? Sur un conflit quasi anthropologique entre la nature et la culture, répond le critique :

Ce qui serait en cause ici, ce n’est pas tellement la littérature française (et européenne) dans son rapport intertextuel avec la nôtre, mais bien plutôt les conditions formelles d’intégration de toute littérature et même de toute culture au texte romanesque québécois. L’impossibilité de faire d’un écrivain, d’un livre, d’une expérience de lecture de véritables performants diégétiques alors que nos romans sont saturés de références littéraires — pensons à Ducharme — nous renvoie, à mon avis, au statut concret de la littérature dans notre société.

187

On comprend que ce constat anthropologique peut avoir deux connotations opposées, l’une sous le modèle de l’assimilation, l’autre sous celui de la révolte[2]. La première connotation part du principe que la littérature comme plénitude serait inatteignable par l’écriture québécoise, mise à distance par honte atavique — ou anthropologique —, ce qui fait en sorte que les écrivains et lettrés seraient conspués par leur société ou honteux de leur situation de discours : « Chez nous, c’est la culture qui est obscène[3] » (1984: 141), écrit Belleau, ne manquant pas de gloser ici et là sur « l’anti-intellectualisme » de la culture québécoise. La deuxième connotation part du principe inverse : la culture métropolitaine, la Culture du dominant, qu’il soit Français ou Anglais, est un outil de domination et il va de soi que pour exister comme culture distincte, il faut rejeter les signes de vassalisation, il faut résister, problématiser au mieux l’évidence culturelle des puissants. Belleau souligne un peu partout dans son oeuvre cet « entêtement » de la culture populaire à mettre à distance, au Québec, la « culture sérieuse », sur le modèle de la carnavalisation :

Je suis convaincu que la société québécoise, pour des raisons historiques, est demeurée jusqu’à nos jours profondément imprégnée par la culture populaire. La vision du monde qu’a le peuple s’oppose à celle qu’exprime la culture dite « officielle ». Et elle se veut aussi totale, englobante que l’autre. D’une part, le langage unilatéral du pouvoir, de l’ordre, des salons, du snobisme, de l’autre, le langage comique, ambivalent du juron, du sacre, de la facétie, de la parodie, de la « grossièreté ».

1984: 142

Le snobisme contre le grossier mène directement à une éthique langagière au coeur de la structure socioculturelle québécoise : « [L]a libre circulation des langages requiert que celui qui a raison ne soit pas en même temps celui qui parle le mieux, car alors les autres n’auront plus qu’à se taire. » (142-143) Comme pour nouer le syllogisme, Belleau montre enfin comment la « culture occidentale » se fonde encore « sur le code syntaxique et lexical du bien-dire littéraire de la bourgeoisie, détentrice de la culture “sérieuse” », alors que l’écrivain québécois « intériorise la culture populaire comme nature et recherche ou récuse la culture “sérieuse” dans la distance, comme phénomène d’une autre classe, d’un autre pays » (143).

Guillaume de L’Isle, Carte du Canada ou de la Nouvelle France et des découvertes qui y ont été faites (ca 1730), Carte en couleur (détail) | 49 x 57 cm

Ce conflit « quasi anthropologique » part donc d’une observation textuelle — le conflit de codes —, mais sert d’hypothèse heuristique, manière d’inscrire dans le temps long ce qui paraît « latent », probable mais invérifiable — en tout cas, invérifié. Le terme « anthropologique » semble pointer vers une structure sociale explicable scientifiquement, mais débouche sur une forme de mythologie, laquelle s’appuie moins sur une structure sociale que sur des récits, des croyances alimentées par des conteurs anciens, par des textes qui, sans le revendiquer, auraient fondé un certain « code ». Ce code serait une manière de raconter et d’imaginer la vie au Canada français et même au-delà, jusqu’à la Nouvelle-France.

Toute une cohorte de critiques et théoriciens québécois ont repris, discuté, déplacé cette hypothèse du conflit culturel, redisant une perte ou un manque, une absence ou une inadéquation constitutive des lettres au Québec : c’est le romanà l’imparfait de Gilles Marcotte (1976), constatant l’impossible maturité de notre art romanesque; c’est l’absence du maître de Michel Biron (2000), repérant un champ littéraire fuyant et par là, « un monde carnavalesque par défaut, un monde qui ne s’élabore pas contre la structure, mais dans l’absence de structure » (13); c’est le roman sans aventure d’Isabelle Daunais (2015), pointant un roman incapable d’atteindre le « grand contexte » des affaires mondiales; c’est la vie ordinaire de Mathieu Bélisle (2017), s’appuyant sciemment sur cette négativité des Marcotte, Biron et Daunais pour dire cette voie féconde d’une négativité tranquille. Il faut pourtant en convenir, la bonne fréquentation de cette hypothèse ne suffit pas à la démontrer : il est même envisageable que cette « culture » rejetée dans la négociation, au profit d’une nature québécoise, ordinaire, de petit contexte, imparfaite, sans maître, carnavalesque, soit le point de départ des diverses démonstrations critiques bien davantage que le point d’arrivée. Ainsi, cet article entend regarder derrière l’une des hypothèses les plus opératoires de la littérature québécoise; il ne s’agira pas de démontrer le caractère quasi anthropologique de ce conflit — je n’en aurais pas les moyens, encore moins l’espace —, mais de tenter d’en comprendre la valeur fantasmatique. Voilà pourquoi j’entends remonter aux premiers rapports, au Québec, entre l’écrit (et son code) et le territoire. Nous irons en Nouvelle-France, des Jésuites au Baron de Lahontan.

L’hypothèse serait la suivante : le conflit impose une négativité, mais force est de constater que cette négativité est productive, puisque nombre d’oeuvres en sont traversées. Ce conflit peut aller jusqu’à générer une oeuvre impossible — c’est-à-dire une oeuvre qui récuse les conditions de production d’une oeuvre. Cet article avancera lentement vers ce paradoxe.

Définir les termes

Dire, avec Belleau, que le conflit entre la nature et la culture observé dans le roman québécois est « quasi anthropologique », c’est d’abord le proposer comme fait social total, selon l’expression de Marcel Mauss. Tout le système social québécois serait décomposable et recomposable à partir de ce conflit définitionnel, de la même manière que Mauss décompose une société à partir de sa pratique du potlatch dans son Essai sur le don (2007 [1923]). On comprend que le critique québécois ait ajourné la démonstration de cette totalité sociale; il reste néanmoins que cette ambition signifie un désir, ou encore un besoin. À propos du Cru et du Cuit (1964) de Claude Lévi-Strauss, le philosophe Cornelius Castoriadis demande :

Lorsqu’[u]ne analyse structurale réduit tout un ensemble de mythes archaïques à l’intention de signifier, par le moyen de l’opposition entre le cru et le cuit, le passage de la nature à la culture, n’est-il pas clair que le contenu ainsi signifié possède un sens fondamental : la question et l’obsession des origines, forme et partie de l’obsession de l’identité, de l’être du groupe qui se la pose?

1975: 207

Belleau, ni anthropologue ni même structuraliste, reste néanmoins fasciné par la question de l’origine identitaire. Le passage du cuit au cru analysé par Lévi-Strauss, s’il n’est jamais discuté par le critique québécois, reste porteur d’une forme de hiérarchie implicite quand on évoque le conflit entre la nature et la culture : la culture civilise par le cuit ce qui ne l’était pas. Or Belleau semble, au sein de ses constats, remettre en question cette hiérarchie même : écrire qu’« ici, c’est la culture qui est obscène », cela signifie que l’apport du cuit, cette métaphore civilisationnelle, serait contestable. Voilà un non-sens. Pour le comprendre, il faut distribuer les termes au sein de hiérarchies.

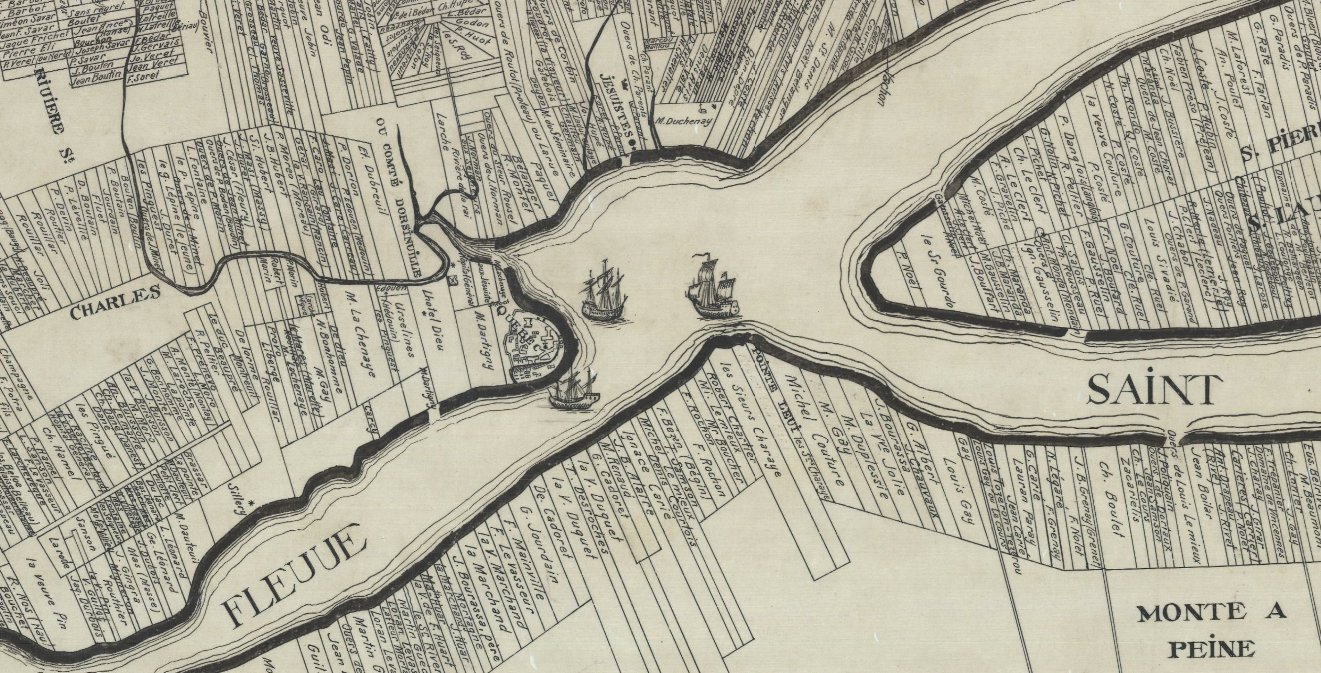

Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste Decouagne, Carte du Gouvernement de Québec levée en lannée 1709 (1709), Carte de la ville de Québec (détail) | 82 x 114 cm, Échelle : 24,24 arpents : 1 po

Il y aurait effectivement un deuxième sens à donner à ce conflit entre la nature et la culture, lequel ne reviendrait pas à interroger l’apport de la civilisation. On le retrouve notamment dans la critique marxiste avec qui Belleau dialogue :

C’est par le jeune Lukács […], et aussi par Auerbach et Bakhtine, que m’est parvenue principalement la conception marxiste de la littérature. Elle transporte certaines notions très larges, très fécondes et très « opératoires », comme par exemple celles de totalité, multiplicité, devenir etc. qui se sont trouvées à répondre à un certain moment à ma propre expérience de la lecture et de l’écriture. Ce sont des concepts critiques. Ils privilégient le multivoque par rapport à l’univoque et tendent à récuser toute vision fragmentée, mutilée, donc aliénante de l’homme.

1984: 98

Sur ce modèle d’oppositions, on peut, en s’appuyant sur les autres textes du critique, facilement distribuer la culture du côté de l’« unité » mutilante (la culture serait conçue comme normativité du dominant, comme tentative d’uniformisation aliénante de la vie); la nature, quant à elle, se retrouve du côté de la multiplicité des voix populaires, de la totalité du monde social, etc. Cette opposition large comprend ce qu’en écrivait Roland Barthes dans Le degré zéro de l’écriture, à savoir : longtemps, une « écriture unique » sévissait dans la littérature française, écriture de classe, car « l’idéologie bourgeoise donnait seule […] la mesure de l’universel » (1972 [1953]: 44). Il a fallu la faille moderne pour que les écritures se multiplient : « Ainsi, la Littérature commence à connaître la société comme une Nature dont elle pourrait peut-être reproduire les phénomènes. » (59)

D’un premier sens mythique — sens qu’induisait le « quasi anthropologique » précédant sa remarque —, nous en venons à un sens matérialiste : d’une interrogation originelle à une observation de classe sociale. Il va de soi qu’à suivre les essais de Belleau depuis Le romancier fictif jusqu’à son tardif Notre Rabelais[4] (1990), l’acception marxiste paraît s’imposer; le conflit nature-culture devrait alors être entendu en termes de domination politique, la culture « universelle » étant rejetée comme fait « d’une autre classe, d’un autre pays » (1984: 143). L’unité bourgeoise ne doit pas domestiquer la totalité populaire — la culture ne doit garroter la nature.

Il reste pourtant une sorte d’indécision normative. Quand bien même, conviennent Belleau et les critiques qui vinrent à sa suite, la culture sérieuse est problématisée dans les oeuvres, cette problématisation ne pose-t-elle pas problème? Pour le dire de façon moins labyrinthique : mettre à distance la culture vient avec un risque et un coût, celui du déclassement, de l’inaptitude à dire, de l’échec de l’oeuvre. Dans Le romancier fictif, Belleau écrit :

Ce qui fait problème dans tant de nos romans à personnage-écrivain, ce n’est pas l’anti-intellectualisme, un parti pris contre la culture […], c’est la répartition même des signes, le fait que la culture, peu importe sa position […], se trouve constamment opposée à quelque chose. […] [P]resque toujours, l’auteur-narrateur ne réussit à se projeter comme auteur-personnage que dans la dualité, par le dédoublement de ce dernier en deux instances contrastantes.

1999 [1980]: 205

Ce constat revient souvent chez Belleau, il surgit aussi chez Gilles Marcotte — peut-on arriver à autre chose qu’à un constat d’échec en analysant l’oeuvre de Gérard Bessette, en commençant par La Bagarre? —, il propulse la pensée d’Isabelle Daunais. Il signifie, en creux, l’absolue normativité de la littérature et plus généralement de la culture : on ne peut nier le code littéraire français et sa culture puis espérer répondre à ses attentes. Les personnages d’écrivains s’avèrent en cela révélateurs. Pour se représenter, écrit Belleau, ils doivent se distribuer en deux personnages, l’être de culture, faible physiquement, pourvu seulement de son langage et de son savoir — Auguste Fleury dans La Bagarre (Bessette, 1958), Thomas d’Amour dans D’Amour, P.Q. (Godbout, 1972), Jean Colin dans Au pied de la pente douce (Lemelin, 1942) —, puis l’être de nature, dont la puissance (ou le charme) physique se marie à une inscription active dans le monde et une conception pragmatique de ses attentes : respectivement, il s’agit de Jules Lebeuf, de Mireille la dactylo et de Denis Boucher. D’un côté, un « savoir-dire » et de l’autre, un « pouvoir-dire ». Cette distribution évoque à la fois ce que la norme française, dans la littérature québécoise, ne peut produire — Auguste Fleury et Jean Colin n’écrivent pas; Thomas d’Amour voit son écriture trop intellectuelle transformée par Mireille —, et que la forme de vie québécoise, cette « culture populaire », se tient loin du savoir littéraire. Cette représentation « tardive » du conflit s’ancre toutefois dans les premiers temps de la « culture canadienne »; le conflit, si l’on remonte ainsi le fil, peut revêtir un caractère « fondateur ».

Aux origines du conflit?

Giacomo Gastaldi, La terra de Hochelaga nella Nova Francia (1606), Troisième édition de la carte publiée initialement dans Giovanni Battista Ramusio, Navigationi et Viaggi, vol. 3, 1606, Archives numériques de la McMaster University Library, Collection des cartes rares

On a souvent relevé le refus de littérature des premiers textes des lettres québécoises, ceux autour de l’École patriotique de Québec : Antoine Gérin-Lajoie ouvre son Jean Rivard le défricheur en prévenant de l’ennui qui nous guette, « mais, que voulez-vous? Ce n’est pas un roman que j’écris » (1993 [1862]: 15), assure-t-il, avant de décrire toutes les aventures qu’on ne trouvera pas dans ses pages; Patrice Lacombe termine sa Terre paternelle en se défendant contre les « romans ensanglantés » des « vieux pays, que la civilisation a gâtés » (1993 [1846]: 80). Ces oeuvres, pourrait-on dire, s’érigent sur une forme d’esthétique impossible, refusant au roman le romanesque. J’ai, ailleurs, tenté de montrer à l’oeuvre ce conflit entre le savoir littéraire et le pouvoir social dans L’anglomanie ou un dîner à l’angloise (1810) de Joseph Quesnel et dans l’opposition des figures de M. José et de Mon oncle Raoul dans Les Anciens Canadiens (1863) de Philippe Aubert de Gaspé[5]. Entre le latin et la déférence vieille France de Mon Oncle Raoul (De Gaspé) ou de M. François (Quesnel) et le ton populaire de M. José (De Gaspé) et bourgeois ignare de Primenbourg (Quesnel), y a-t-il vraiment un conflit anthropologique, demandais-je? N’y aurait-il pas, plus simplement, une opposition politique mettant dos à dos deux appartenances identitaires au monde? « Rien ne ressemble plus à la pensée mythique que l’idéologie politique », relève Claude Lévi-Strauss (2004 [1958]: 239). Car, ajoute l’anthropologue, certains faits historiques, une fois trempés dans l’idéologie politique, gagneront une « efficacité permanente ». Ainsi de la Révolution de 1789 « permettant d’interpréter la structure sociale de la France actuelle, les antagonismes qui s’y manifestent et d’entrevoir les linéaments de l’évolution future » (239). Nous pourrions assez aisément imaginer que la Conquête, comme coupure historique racontant avec force un avant et un après, constituerait le terreau de ce conflit quasi anthropologique : les élites françaises abandonnent les Canadiens à leur sort, semant pour toujours un sentiment de défiance envers leurs normes structurellement « détachées » du réel du Canada. Quelque chose accroche, pourtant. Le Canadien comme identité est apparu plus tôt, s’est forgé autour de textes et de défis qui précèdent la Conquête; à moins de démontrer que les premiers Canadiens exprimèrent une sensibilité différente en regard de la culture, il faut reculer encore un peu.

L’ethnonyme « canadien », souligne Bernard Andrès dans son « archéologie littéraire », apparaît dans le Grand Siècle, et désigne un collectif, ces « habitans » d’ascendance française nés sur le territoire de la Nouvelle-France : « Ces habitants ne tardent pas à s’approprier l’espace et la durée propres à la colonie. Nomination des lieux, transformation du territoire par l’habitat rural et urbain, travaux agricoles : autant d’activités scandées par un nouveau cycle des saisons. » (2012: 68) Or le mode d’appartenance à ce territoire et à son temps se fait selon des pratiques — parlons de « formes de vie » — moins proches de la civilisation française qu’on pourrait le penser. Pehr Kalm, botaniste suédois en séjour en Nouvelle-France, remarque en 1749, comme le rapporte Andrès : « Chose curieuse! tandis que beaucoup de nations imitent les coutumes françaises, je remarque, qu’ici, ce sont les Français [Canadiens] qui, à maints égards, suivent les coutumes des Indiens, avec lesquels ils ont des rapports journaliers. » (70) De là, Andrès montre comment un « portrait du jeune canadien illettré » (75) a constitué la trame sur laquelle s’est structurée l’identité territoriale, passant du « génotype français au phénotype canadien (mâtiné de “sauvagerie”) » (227). Il y a dans ces structures quelque chose qui joue déjà le conflit exposé par Belleau; Andrès l’évoquait d’ailleurs dans Écrire le Québec (2001), lisant dans le rôle du relator (le relationnaire) exprimant le « Nouveau Monde » à la Métropole un véritable conflit de codes : « [D]ire la colonisation, c’est se soumettre aux codes d’autrui (ceux des autorités métropolitaines à qui l’on s’adresse, ceux du “Sauvage” qui s’adresse à nous dans ses propres mots). » (2001: 42)

En « s’imaginant », le Canadien doit négocier son identité entre l’élite métropolitaine et, d’une certaine façon, les peuples des Premières Nations[6]. Étant donné l’importance du conflit de classes entre l’aristocratie française et les habitants canadiens, il est on ne peut plus envisageable que l’identité projetée se retrouve en solidarité avec cette « sauvagerie » huronne, algonquine et autre. Cet imaginaire identitaire, aussi problématique soit-il, aussi politique paraisse-t-il, ne manquerait pas de produire du conflit dès lors qu’on tente de se structurer comme « culture »; qu’est-ce qu’une culture « illettrée », après tout? L’oeuvre impossible que Belleau pointait dans son Romancier fictif et qui émaille également les descriptions de Roseline Tremblay sur l’écrivain imaginaire de 1960 à 1995 au Québec (2004), constitue une trace évidente de ce conflit. Le romancier fictif veut écrire, il désire ce statut, lequel en retour balise son existence. Pourtant, la force de la société et son inadéquation avec la littérature lue, perçue, envisagée, empêchent le livre d’advenir : le roman raconte le roman qui ne s’écrit pas. Trois « textes » de la Nouvelle-France me paraissent d’ailleurs déjà en invoquer l’esprit, en présentant des oeuvres ou des pensées dans leurs conditions d’impossibilité.

Jean de Brébeuf souligne, dans ses diverses relations avec ses supérieurs jésuites, à quel point ses connaissances lui sont de peu de ressources :

Il faut faire état, pour grand maître et grand théologien que vous ayez été en France, d’être ici petit écolier et encore, ô bon Dieu, de quels maîtres! : des femmes, des petits enfants, de tous les sauvages et d’être exposé à leur risée. La langue huronne sera votre saint Thomas et votre Aristote et, tout habile homme que vous êtes et bien disant parmi des personnes doctes et capables, il vous faut résoudre d’être assez longtemps muet parmi des barbares[.]

1996 [1636]: 91

Carte de la Nouvelle-France dédiée au Ministre Colbert par l’intendant du Canada M. Duchesneau (1678) (image)

Évidemment, rien de plus commun que ce passage : le « savoir-dire » et le « pouvoir-dire » se trouvent, de façon radicale, en conflit dans ce voyage en Huronie. Car si Brébeuf sait dire, ce dont ses relations font étalage, ce savoir paraît constamment inefficace pour convaincre jusqu’aux enfants du peuple huron. Des conseils à ses confrères traversent ses lettres, qui sont, il faut en convenir, autant de fourberies pour tromper ceux qu’il entend convertir. Tout l’intérêt de ses relations tient pourtant à ce découragement qui les traverse, comme si la logique dogmatique dont est affublé le jésuite ne pouvait rien contre le rire des Hurons. Un passage me semble particulièrement révélateur. Alors que Brébeuf décrit dans le fin détail la cosmologie à laquelle les Hurons prêtent foi, il ne peut que relever ses travers et imprécisions; les divinités tombent du ciel, racontent les Anciens, mais le récit s’avère incomplet, relève le jésuite : « Si vous leur demandez qui a fait le ciel et ses habitants, ils n’ont autre répartie sinon qu’ils n’en savent rien. » (30) L’impatience de Brébeuf ne trouve, pour réaction, que le relativisme :

Et quand nous leur prêchons un Dieu créateur du ciel et de la terre et de toutes choses, de même quand nous leur parlons d’un enfer et d’un paradis et du reste de nos mystères, les opiniâtres répondent que cela est bon pour notre pays, non pour le leur; et que chaque pays a ses façons de faire. Mais leur ayant montré, par le moyen d’un petit globe que nous avons apporté, qu’il n’y a qu’un seul monde, ils demeurent sans réplique.

30-31

On peut tirer de ce passage un certain nombre de remarques; l’une semble pourtant s’imposer davantage : les « opiniâtres » opposent le multiple à l’unité du dogme, la pluralité des mondes étant garante d’une coexistence pacifique entre les peuples. On peut trouver ici une valeur métaphorique importante, dans la mesure où la Culture agit de la même manière en regard des « cultures populaires », en s’imposant comme unique norme — celle de l’universel. Mais au-delà de ce rapprochement, il me semble que se jouent ici les conditions de l’oeuvre impossible canadienne. Pour reprendre les termes de Belleau déjà cités, « la libre circulation des langages requiert que celui qui a raison ne soit pas en même temps celui qui parle le mieux, car alors les autres n’auront plus qu’à se taire ». La logique de Brébeuf, s’autorisant d’une norme à valeur universelle, ne sait entendre ni écouter : l’unicité du monde nie jusqu’à la parole de l’autre, condamnant le territoire à ne pouvoir se dire. Ce phénomène, qu’on retrouve ici sous une forme — je le répète — on ne peut plus métaphorique, s’accusera avec La complainte de Cadieux.

Complainte issue du folklore canadien, le chant de Cadieux s’inscrit par diverses traces dans la littérature québécoise : Louis Fréchette en reprend le récit dans La Légende d’un peuple (1887), tout comme Joseph-Charles Taché dans Forestiers et voyageurs (1884). La complainte s’appuie sur une légende, qui, comme le rapporte l’ethnologue Marius Barbeau, trouve sans doute son ancrage au début du XVIIIe siècle. Cadieux et les siens, parmi lesquels sa femme algonquine et quelques autres des deux peuples, voient arriver les Iroquois. Ils doivent fuir, Cadieux se porte volontaire pour retenir les assaillants et détourner leur attention pendant que les autres descendent les rapides en canot. Un premier miracle survient quand, promis à une mort certaine dans les rochers acérés de la rivière, les fugitifs voient apparaître la bonne Sainte-Anne qui leur permet de traverser les eaux. L’autre miracle m’intéresse davantage : ayant réussi à détourner l’attention des Iroquois et à les semer ensuite, Cadieux, blessé, trouve une cabane où se cacher en attendant qu’on vienne le chercher. Il aperçoit des Français venir à son secours, des semaines plus tard, mais

cité dans Barbeau, 1954: 163J’ai aperçu trois visages français,

M’ont mis le coeur d’une trop grande joi’.

Mes genoux pli’nt, ma faible voix s’arrête.

J’ai tombé là. À partir ils s’apprêtent.

Je restai seul. Pas un qui me consol’.

Quand la mort vient, [pas] un [ne s’y] désol’.

Carte de la Nouvelle France, où se voit le cours des grandes rivières de S. Laurens de Mississipi (ca 1720), Carte en couleur (détail) | 49 x 54 cm

Abandonné à une mort certaine, Cadieux chante avoir repoussé le loup et le corbeau, avant de creuser lui-même sa sépulture et d’écrire sa complainte de son sang sur l’écorce d’un bouleau. Voilà le miracle, tout contenu dans ce que Cécile Cavillac nomme la « vraisemblance pragmatique » (1995: 24). Cette vraisemblance, que la critique analyse surtout dans les romans de chevalerie, tient « au mode d’information du narrateur, [et aux] circonstances d’énonciation » (24). C’est dire que, pour accéder à ce que vécut Cadieux durant ses semaines de solitude, on ne pouvait s’appuyer sur un autre témoignage que le sien; mais pour accéder à son témoignage, on devait lui trouver un cadre scripturaire. Marius Barbeau résume la légende, « toujours nébuleuse et crédule », à cette invraisemblance : « Bien qu’illettré, ce Cadieux légendaire compose son propre chant de mort, l’écrit de son sang sur une écorce de bouleau, et l’appose à un tronc d’arbre. » (1954: 181) Barbeau relève même le travail à l’oeuvre dans ce poème, « fait de décasyllabes avec césures masculines au quatrième pied — ce qui n’est pas d’usage dans les vers vraiment populaires des jongleurs d’autrefois. De plus, les deux premiers vers de chaque strophe sont féminins ou à désinence muette rimant ensemble » (182). Le texte accueille ainsi un code littéraire au sein d’un langage, lui, populaire. Ce mélange s’enracine dans une complainte dont la transmission est avant tout orale, distribuée dans des légendes très diverses dans la région de l’Outaouais, comme le rapporte Barbeau. Tout cela n’est pas sans rappeler le statut particulier de M. José, « grand écrivain » du Canada dans le roman d’Aubert de Gaspé, mais ne sachant ni lire, ni écrire.

L’oeuvre de Cadieux, d’un coureur de bois canadien intégré dans un groupe algonquin, ne peut accéder à la culture, celle universelle prêchée par l’élite, que par une sorte de stratégie improbable. Ainsi des premiers « romanciers » représentés dans les lettres québécoises qui ne peuvent faire roman que par leur vie d’échec à écrire un roman; nous avons ici, à l’oeuvre, le paradoxe du conflit consistant à dire la nature contre la culture — avec le langage de cette dernière.

Le dernier exemple s’avère plus idéologique que les précédents, voilà pourquoi il vient en dernier — de la métaphore à l’incarnation au discours idéologique, cela permet un crescendo utile. Les Dialogues du Baron de Lahontan avec un Sauvage paraissent en 1703, alors que Lahontan est depuis un certain temps revenu de Nouvelle-France, forcé à l’exil en raison de ses quolibets adressés aux autorités. Comme Galilée[7] en son temps et comme Montesquieu le fera dans ses Lettres persanes (1721) quelques années plus tard, Lahontan utilise la voix d’un « sauvage », Adario, pour critiquer la civilisation occidentale. Le chef huron, en effet, attaque la religion dogmatique véhiculée par les jésuites, les exigences de confort et la nourriture raffinée des Français, leur rapport à l’argent et à la hiérarchie… Le baron de Lahontan ne sait riposter, dans ces dialogues, qu’avec de faibles arguments qui, comme autant de faire-valoir, permettent de souligner la lucidité d’Adario. On peut lire cet opuscule comme une longue dénonciation de la civilisation qui corrompt l’humain, et une homologue valorisation de « l’état de nature » que reprendra Rousseau plus de cinquante ans plus tard. Or dans cet échange, un moment paraît tout particulièrement nouer l’énoncé ironique — car bien sûr Lahontan fait parler un « sauvage », se donne tort par ce jeu textuel — autour d’un paradoxe : Adario dénonce l’écriture elle-même, celle qui nous permet d’accéder à sa parole.

Je croi qu’il vaudroit bien mieux pour les François qu’ils ne sçeussent ni lire ni écrire; je voy tous les jours mille disputes ici entre les Coureurs de Bois pour les Écrits, lesquels n’aportent que des chicanes & des procez. […] On écrit tous les jours dans des livres des menteries & des impertinences horribles; & puis tu voudrois que je sçeusse lire & écrire, comme les François? Non, mon Frére, j’aime mieux vivre sans le sçavoir, que de lire & d’écrire des choses que les Hurons ont en horreur.

2010 [1702]: 139-140

La « Raison naturelle » que défend Lahontan à travers la parole d’Adario, tout érigée sur ce dialogue aux accents socratiques, trouve ici son autocontestation, la nature ne pouvant jamais récuser la culture avec les outils de la culture[8]. Mais comme le relèvent Rémi Ferland et Réal Ouellet, ce n’est pas seulement le « paradoxe » que ces dialogues cultivent, c’est le parodoxisme, cette structure oxymorique du langage visant à faire s’entrechoquer deux discours conformes (1988). Adario trahit souvent ses principes dans les échanges, et s’il triomphe, cela n’est dû qu’à la complaisance de son interlocuteur qui ne sait pointer les contradictions avec lesquelles le « noble » sauvage avance.

En inscrivant la parole du Sauvage dans un discours ironique, Lahontan la déracine certes de toute réalité concrète, historique, l’arrache au vécu amérindien. Mais c’était le prix à payer pour faire de ses enfants de la nature des porte-parole des « lumières ».

Ferland et Ouellet, 1988: 267

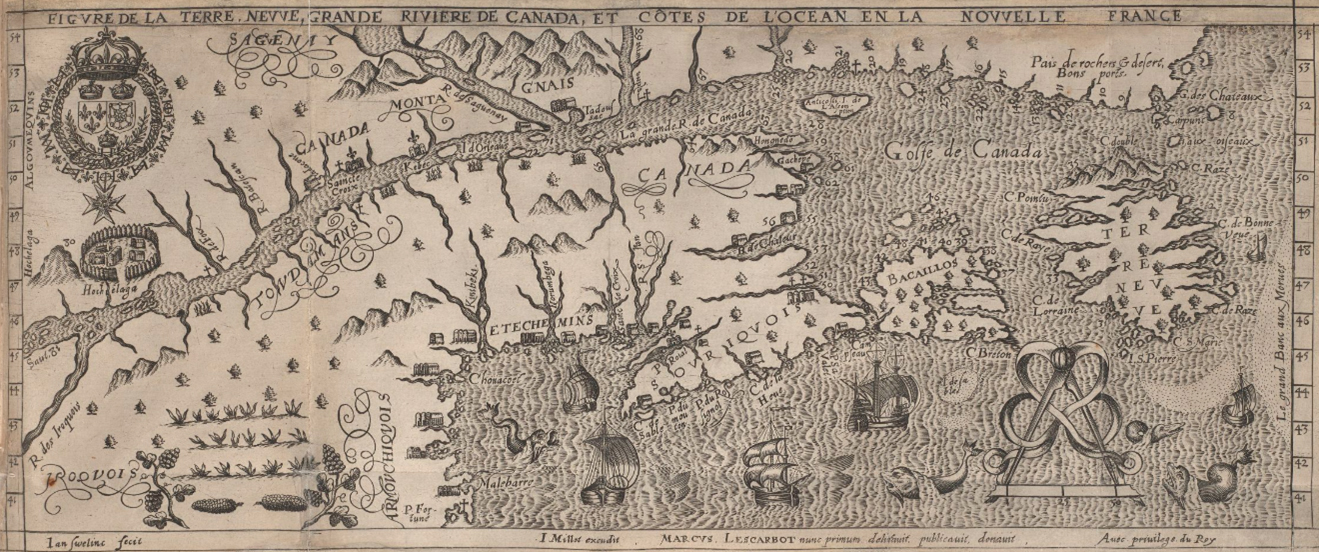

Marc Lescarbot, Figure de la Terre Neuve, Grande Rivière de Canada, et côtes de l’Océan en la Nouvelle France (1609), Publiée dans Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle France, Paris : chez Jean Milot, 1609, p. 480, Carte | 18 x 44 cm

Ce déracinement est la condition même du paradoxe à l’oeuvre dans ces Dialogues. Adario peut relever comment les conventions, la morale, la théologie catholique, les lois sont des contes à dormir debout, se plaçant ainsi du côté de la pure raison; mais pour arriver à celle-ci, il lui faut entrer dans le discours des Français, abandonner certains de ses principes de liberté pour mieux adapter ses arguments et adopter « le ton doctoral du maître européen » (Ferland et Ouellet, 1988: 266). Dénoncer l’écriture elle-même, garante de son discours dans sa forme rhétorique comme dans son rendu matériel, cela ne fait qu’accuser la contradiction en place : l’être de nature ne sait exister dans le texte de culture.

Du mythe au matérialisme

Il y aurait donc un mythe, fortement idéologisé, consistant à retrouver dans le mode de vie du Nouveau Monde une vérité élémentaire : le « bon sauvage » nous apprend à nous débarrasser des ornements, des conventions, de ce code syntaxique du bien-dire littéraire. Ce changement, suivant les critiques, dépasse le seul langage en atteignant jusqu’à la conception du monde, du récit, des hiérarchies, etc. Ce mythe néanmoins ne peut s’exprimer que dans le langage qu’il récuse — nous n’écrivons pas en « huron », comme le remarquait Octave Crémazie (1882: 41) avec lucidité. Pour reprendre les formules de Belleau : il se pourrait que le « conflit de codes » ne soit pas le symptôme d’un « conflit quasi anthropologique », mais en soit au contraire la cause. Le code français contraint les écrivains à une négociation telle que le « récit » devient impossible ou structurellement déficient; il lui manquera son ancrage dans le réel, l’ornementation idoine, la juste composition. L’échec du romancier représenté dans tant d’oeuvres québécoises ne serait alors que la traduction de ce malaise. Jules Lebeuf, Jean Le Maigre, Antoine Plamondon, François Galarneau, le narrateur aquinien : ce n’est pas une filiation dans l’échec, mais une poétique nécessaire dès lors que la nature québécoise doit se mesurer à la culture dominante et à la culture dominée. Et dès lors que cette littérature tend à accepter — comme identité — son appartenance à la littérature (comme culture), phénomène à l’oeuvre après 1965, elle peut faire l’économie du récit de son échec — sinon à vouloir renouer avec la culture dominée, moralement plus défendable.

Il m’apparaît plus que probant d’ainsi reculer vers les premières oeuvres québécoises pour réussir à sinon confirmer, du moins interroger le conflit « quasi anthropologique » entre la nature et la culture en littérature québécoise. Plusieurs critiques, nous l’avons vu, partent de ce postulat, en font leur point de départ, comme s’il était déjà démontré — et je crois bien avoir participé à confirmer ce lieu commun, sans l’interroger, en l’étendant au corpus contemporain[9]. Redécouvrir ce lieu commun, par la Nouvelle-France et par la formation de la littérature québécoise au XIXe siècle, par les conflits de peuples et les conflits de classes engagés dans la représentation du « premier » Canada, semble être la piste à suivre pour passer du mythe à l’anthropologique.

Parties annexes

Notes

-

[1]

BELLEAU, André. 1986. Surprendre les voix. Montréal : Boréal, « Papiers collés », p. 185.

-

[2]

C’est un modèle duel développé par Pascale Casanova à propos des « petites littératures ». Voir La République mondiale des lettres (2008 [1999]).

-

[3]

Cette phrase donne son titre à un article de Michel Biron consacré à cet aspect de la pensée d’André Belleau (2016).

-

[4]

Dans les entretiens reproduits dans Notre Rabelais, Belleau énonce, notamment : « La tâche de l’intellectuel devrait être, plutôt que de renier faussement la culture, de l’ouvrir à la totalité du réel et par conséquent de la rendre accessible à l’ensemble de la société. Je suis tout à fait partisan de la vulgarisation entendue comme la création des médiations entre l’oeuvre et tel ou tel public, et je souhaite l’avènement d’un temps où l’art ne puisse plus faire l’économie de la “culture” ou des “cultures” ouvrières. » (1990: 74) On voit ici comment les « cultures ouvrières » se retrouvent entre guillemets, conformément à une acception française du terme culture ne pouvant structurellement accueillir la « culture populaire ».

-

[5]

On peut notamment écouter ma conférence prononcée en janvier 2019 dans le cadre des Séminaires du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST), intitulée « “L’ingrat Canadien aux talens de l’esprit n’accorde jamais rien”. Joseph Quesnel et l’impuissance littéraire », sur le site de l’Observatoire de l’imaginaire contemporain [http://oic.uqam.ca/fr/communications/lingrat-canadien-aux-talens-de-lesprit-naccorde-jamais-rien-joseph-quesnel-et].

-

[6]

Du moins, avant le retour « romantique » de l’identité canadienne dans les écritures de Garneau et de l’abbé Ferland, comme le montre Donald B. Smith (1974). Si le XVIIIe siècle, notamment grâce aux textes de Lafitau et de Charlevoix, raconte le « sauvage » dans sa pureté, lisant dans ses moeurs le « berceau de l’humanité », le XIXe siècle canadien-français est moins généreux envers les premiers peuples. L’enjeu est le suivant : colonisés, les Canadiens français doivent se distinguer des autres colonisés, se parer d’un vernis de culture et ainsi, à l’heure de théories génétiques, ne pas se voir rangés dans la même « réserve » par les dominants. Présenter la sauvagerie des Premières nations permet d’atteindre cet objectif.

-

[7]

Je pense ici aux Dialogues sur les deux grands systèmes du monde (1632) que l’astronome composa pour détourner la censure.

-

[8]

Cela rappelle le délicieux passage de La septième fonction du langage (2015) de Laurent Binet, alors que deux candidats s’affrontent lors d’une joute oratoire. Le thème du débat est « la parole » contre « l’écrit ». Le premier candidat défend durant de longues minutes la « naturelle raison » de la parole, trouvant en Socrate son modèle irréfutable. L’autre candidat n’a qu’un mot à dire pour détruire tout son argumentaire : « Platon ». Car sans Platon, évidemment, nous n’aurions rien su de Socrate…

-

[9]

Voir David Bélanger, Appelée à comparaître. La littérature dans les fictions québécoises du XXIe siècle (2021).

Bibliographie

- Andrès, Bernard. 2001. Écrire le Québec. De la contrainte à la contrariété. Montréal : XYZ, « Documents », 317 p.

- Andrès, Bernard. 2012. Histoires littéraires des Canadiens au XVIIIe siècle. Québec : Presses de l'Université Laval, « L’archive littéraire au Québec. Approches », 327 p.

- Barbeau, Marius. 1954. « La complainte de Cadieux, coureur des bois [ca 1709] ». The Journal of American Folklore, vol. 67, no 264, avril-juin, p. 163-183.

- Barthes, Roland. 1972 [1953]. Le degré zéro de l’écriture, suivi de Nouveaux essais critiques. Paris : Seuil, « Points », 187 p.

- Bélanger, David. 2021. Appelée à comparaître. La littérature dans les fictions québécoises du XXIe siècle. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, « Nouvelles études québécoises », 300 p.

- Belleau, André. 1984. Y a-t-il un intellectuel dans la salle?. Montréal : Primeur, « L’échiquier », 206 p.

- Belleau, André. 1986. Surprendre les voix. Montréal : Boréal, « Papiers collés », 237 p.

- Belleau, André. 1990. Notre Rabelais. Montréal : Boréal, 177 p.

- Belleau, André. 1999 [1980]. Le Romancier fictif. Essai sur la représentation de l’écrivain dans le roman québécois. Québec : Nota Bene, « Visées critiques », 229 p.

- Binet, Laurent. 2015. La septième fonction du langage. Paris : Grasset, 494 p.

- Biron, Michel. 2000. L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme. Montreal : Presses de l’Université de Montréal, « Socius », 322 p.

- Biron, Michel. 2016. « Chez nous, c’est la culture qui est obscène ». Voix et images, vol. 42, no 1, automne, p. 67-75.

- Brébeuf (de), Jean. 1996 [1636]. Écrits en Huronie, Texte établi et annoté par Gilles Thérien. Montréal : Bibliothèque québécoise, 357 p.

- Casanova, Pascale. 2008 [1999]. La République mondiale des lettres. Paris : Seuil, « Points », 492 p.

- Castoriadis, Cornélius. 1975. L’institution imaginaire de la société. Paris : Seuil, 538 p.

- Cavillac, Cécile. 1995. « Vraisemblance pragmatique et autorité fictionnelle ». Poétique, no 101, p. 23-46.

- Crémazie, Octave. 1882. Oeuvres complètes. Québec : Beauchemin et Valois, 539 p.

- Ferland, Rémi et Réal Ouellet. 1988. « Les sauvages de Lahontan. Enfants de la nature ou porte-parole des Lumières », dans Gilles Thérien (dir.), Les Figures de l'Indien. Montréal : Université du Québec à Montréal, « Les Cahiers du département d’études littéraires », p. 257-269.

- Gérin-Lajoie, Antoine. 1993 [1862,1864]. Jean Rivard, le défricheur suivi de Jean Rivard, économiste. Québec : Bibliothèque québécoise, 464 p.

- Lacombe, Patrice. 1993 [1846]. La terre paternelle. Montréal : Bibliothèque québécoise, 96 p.

- Lahontan (de), Baron. 2010 [1702]. Dialogues avec un sauvage, Édition préparée par Réal Ouellet. Montréal : Lux, 369 p.

- Lévi-Strauss, Claude. 2004 [1958]. Anthropologie structurale. Paris : Pocket, 479 p.

- Mauss, Marcel. 2007 [1923]. Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, préface de Florence Weber. Paris : Presses universitaires de France, « Quadrige », 248 p.

10.7202/1038588ar

10.7202/1038588ar