Résumés

Résumé

Cet article étudie les modalités de la relation critique tissée par les interactions contemporaines entre art et littérature en régime expositionnel. Comment, en s’inspirant des formes et des dispositifs de l’art, les poètes reformulent-ils leur méthode d’écriture? Quelles sont les conséquences de ce changement de régime médiatique? Les scénographies d’Anne-James Chaton et de Jérôme Game apportent quelques éléments de réponse à propos de l’exposition considérée comme une forme d’art et d’écriture littéraires.

Abstract

This paper examines the various forms taken by the critical relationship established by contemporary interactions between art and literature in the exhibitional context. How do poets, inspired by art forms and devices, reformulate their writing methods? What are the consequences of this change of mediatic regime? Anne-James Chaton’s and Jérôme Game’s scenography provides some answers about exhibition considered as a form of literary art and writing.

Corps de l’article

Littérature, publication, exposition

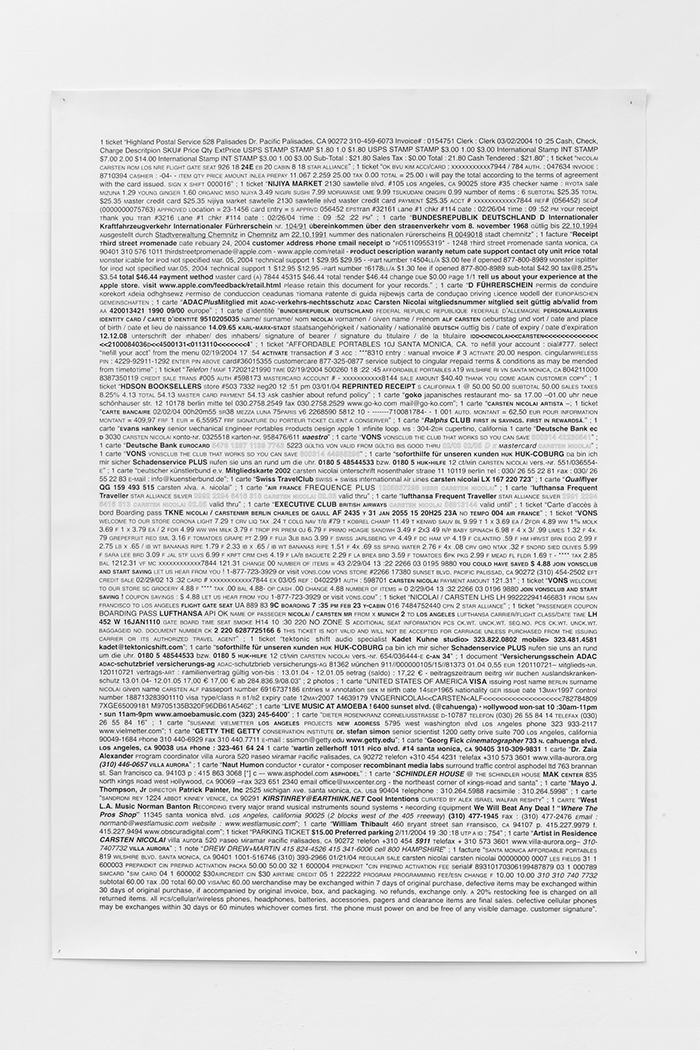

Anne-James Chaton, Muséographie n°11. La Diseuse de bonne aventure (2017), Impression sur papier Museum Hahnemühle 350 g contrecollé sur dibon | 102 x 123 cm

En 2010, avec le numéro de la revue Littérature intitulé « La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre », Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel ouvraient doublement l’horizon des études et des pratiques littéraires, d’une part vers une réévaluation des relations entre art contemporain et littérature, d’autre part vers la prise en considération de la littérature hors du livre, dans la mesure où, expliquaient-ils, la notion d’« exposition joue et déjoue le mode de reconnaissance de la littérature par l’imprimé et par le livre » (4). Sur le premier versant, les recherches se sont multipliées, qu’elles interrogent « ce que l’art contemporain fait à la littérature », pour reprendre la formule de Jérôme Game (2012), ou qu’elles questionnent « la tentation littéraire de l’art contemporain », selon l’expression de Pascal Mougin (2017). Sur le second, se rapportant aux pratiques littéraires hors du livre, c’est le « tournant plasticien de la littérature » (Mougin, 2017: 4) ou la « littérature plasticienne » (Colard, 2020) qu’il s’est agi de qualifier et d’analyser, les travaux concernant alors des oeuvres à l’intersection de la littérature et des arts plastiques[1] ou des pratiques performancielles[2], qu’elles soient plurimédiales, misant sur la cohabitation des médias, transmédiales, jouant sur leur substituabilité, ou intermédiales, procédant à leur fusion[3].

Par la suite, deux jalons théoriques sont venus enrichir la notion de « littérature exposée » : en 2016, l’essai de Lionel Ruffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, et, en 2018, « Littérature exposée 2 », nouvelle livraison de la revue Littérature. Une de leurs thèses est que la notion de « littérature exposée » ne désigne pas uniquement un bouleversement esthético-technologique, qui constituerait la composante médiatique des pratiques d’écriture contemporaines, mais qu’elle implique également une reconfiguration « structurelle et symbolique » (Rosenthal et Ruffel, 2018: 6) du champ littéraire, opérant une translation du concept de littérature, associé au support livre et, de fait, au monde éditorial, vers des pratiques littéraires diversifiées, pour lesquelles le livre n’est qu’un support parmi d’autres. La « littérature exposée » développerait alors, plus largement, un « imaginaire de la publication » (12-13), que nous qualifierions plus volontiers de pratiques de publication, car la publication, en tant qu’« action de rendre public », constitue une composante essentielle, inhérente de la création contemporaine : la publication appartient à l’oeuvre, est pensée avec elle.

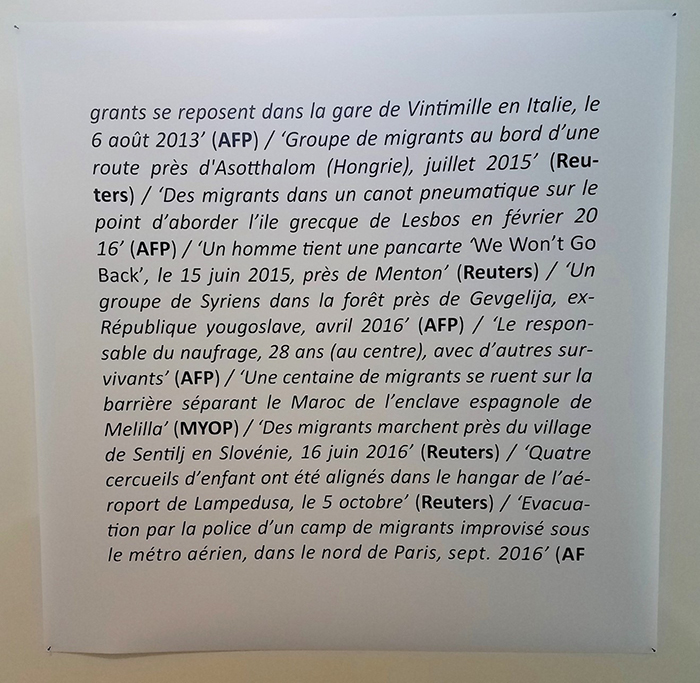

Jérôme Game, P1040873, P1040321 et P8170096 (2015), Série Développements, Impressions numériques sur papier photo | 60 x 60 cm, Photographie prise lors de l’exposition Frontières / Borders, Anima Ludens (Bruxelles, juin à septembre 2017)

Dans ce nouvel écosystème, la notion d’exposition occupe une place ambiguë. Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel précisent en effet que l’adjectif « exposé » n’entend pas « faire de l’espace d’exposition, et donc du monde de l’art contemporain, la scène principale d’un renouvellement littéraire », l’adjectif ne renvoyant « pas seulement à l’espace d’exposition, mais à la condition exposée » (2018: 5-6)[4]. Dès lors, on peut se demander de quelle manière se noue la relation de qualification entre les termes « littérature » et « exposée », et quels sont les enjeux de cette articulation. Cette corrélation, nous semble-t-il, est double : la littérature est en rapport avec l’exposition en tant que pratique de l’institution muséale et avec l’exposition en tant que fonction, une distinction que nous reprenons aux travaux de Leszek Brogowski (2012) et de Jérôme Dupeyrat (2012a) concernant les livres et imprimés d’artistes. Dans le premier cas de figure, les objets de la littérature et de l’art deviennent des signes soustraits à leurs usages pour être présentés dans l’espace sanctuarisé du musée, relevant ainsi de la « muséalie » (Mairesse, 2011). L’exposition leur offre alors un dispositif de médiation organisant leur réception[5]. C’est dans ce cadre qu’il faut placer les travaux s’intéressant, par exemple, aux « enjeux soulevés par la muséalisation de la littérature[6] » (Marie-Clémence Régnier, 2015). Dans le second cas, la « fonction d’exposition » des livres et imprimés d’artistes est une « façon alternative de rendre public le travail de l’art » (Brogowski, 2012: 112). Autrement dit, la fonction d’exposition constitue une autre modalité de publication de l’art, dans le sens ci-dessus évoqué, une de ses pratiques possibles. Parallèlement, la « littérature exposée » serait celle qui met en jeu cette fonction d’exposition en choisissant d’autres modes de publication que son médium conventionnel qu’est le livre[7]. Pour les publications et imprimés d’artistes comme pour la littérature l’enjeu ou, pour le moins, l’un des effets de ce déplacement, serait alors celui d’une autonomisation par rapport à leurs institutions respectives. Il s’agirait de faire de l’art ou de la littérature en changeant « le procès de production des oeuvres et les modalités de leur réception » (Dupeyrat, 2012b : 31) afin d’élargir l’expérience perceptive qu’elles proposent. En ce sens, le rapport entre l’exposition comme institution et la fonction d’exposition pourrait être rapproché de celui posé par Walter Benjamin dans L’oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique entre « valeur cultuelle », fondée sur la perception de l’aura, et « valeur d’exposition », fondée sur la « perception tactile », liée aux émancipations que l’on qualifierait aujourd’hui de technologiques, et qui mobilise une « perception incidente », « à la fois distraite et collective » (2000 [1939]: 312 et 311).

Si Walter Benjamin inscrit ces modalités perceptives dans une perspective historique, nous ne le ferons pas ici. Ce qui retient notre attention, c’est le fait que l’exposition comme pratique institutionnelle et la fonction d’exposition ne mobilisent ni les mêmes gestes ni la même réception : gestes de patrimonialisation et de médiation pour l’une, gestes de publication en tant que pratique artistique pour l’autre. C’est à ces derniers que nous allons nous intéresser à partir de l’exemple de la « littérature exposée », à la fois pour répondre à Alain Fleischer affirmant qu’« il n’est pas apparu un genre littéraire qui serait une littérature d’exposition, c’est-à-dire un type de texte émancipé du livre […] conçu pour une lecture déployée, fragmentée, distribuée dans des espaces où il serait perçu, parcouru ou lu autrement, dans une autre relation aux lecteurs-visiteurs » (2015: 82) et pour prolonger les réflexions de Jean-Max Colard dans son article consacré au « “format” de l’exposition littéraire » (2015). Si l’on peut regretter que celui-ci amalgame sous le vocable « exposition littéraire » un corpus qui relève des deux modalités de relations entre littérature et exposition, il conclut néanmoins son propos sur une question stimulante : « L’exposition : un art littéraire? » (100)

Il nous semble intéressant de poser à nouveau cette question, moins du point de vue de la poétique des expositions consacrées à la littérature, comme le fait principalement Colard[8], que pour évaluer les gestes d’une littérature qui choisit l’exposition comme mode de publication. Plus précisément, il s’agit d’étudier quelques modalités de la relation critique que tissent les interactions et hybridations contemporaines entre art et littérature en régime expositionnel. En effet, si « s’inspirer des dispositifs de l’art » conduit le poète à « une reformulation de sa méthode » d’écriture (Game, 2012: 7 et 6), qui change ainsi de régime médiatique, cette « situation de création spéculative » (Carobolante, 2018: 45) contribue également à une réévaluation critique des dispositifs qu’il s’approprie. Quelles relations la « littérature exposée » entretient-elle avec les formats, les gestes et les dispositifs qu’elle emprunte au monde de l’art? Que nous enseignent ces déplacements? Pour amorcer quelques éléments de réponse, nous analyserons deux exemples.

Anne-James Chaton et l’« effet musée »

Anne-James Chaton, Muséographie n°14. La source (2020) et Histoire n°32. Camelot (2021), Impression sur papier Museum Hahnemühle 350 g contrecollé sur dibon | 80 x 103 cm, Photogramme | 30,5 x 24 cm, Photographie prise lors de l’exposition Ecco à la Villa Médicis (16 juin – 8 août 2021)

Vue de l’exposition Dessins et peintures (2017), Galerie Porte-Avion, Marseille, 25 mai – 8 juillet 2017, Anne-James Chaton, Muséographie n°8. Madonna con Bambino (2016), Muséographie n°5. Portrait présumé de Mustapha (2016) et Muséographie n° 11. La Diseuse de bonne aventure (2017), Impression sur papier Museum Hahnemühle 350 g contrecollé sur dibon, 113 x 91 cm | 35,5 x 59,4 cm | 102 x 123 cm

Chez Anne-James Chaton, l’art littéraire de l’exposition consisterait à s’approprier et à déconstruire les gestes et codes génériques que partagent la littérature et l’art, comme l’exemplifient deux séries d’oeuvres relatives au genre du portrait : Portraits (2003-) et Muséographies (2013-). Dans son oeuvre, entamée dans les années 1990, Anne-James Chaton pratique la récupération de ce qu’il nomme des « écritures pauvres » : tickets de caisse ou de spectacle, paquets de cigarettes, billets de train, factures diverses, passeports, cartes de sécurité sociale, bilans sanguins, etc. Ces matériaux d’écriture bruts, imprimés sur différents types de supports et qui constituent des traces de nos actes enregistrés par la technologie, font l’objet de transmédiations[9] (prélèvement, transcription et agencement), puis d’implémentations dans divers écosystèmes littéraires (éditoriaux), artistiques (lieux d’exposition), voire prosaïques (espaces publics) où ils se mettent, dès lors, à signifier relativement à ces derniers. Selon Nelson Goodman, en effet, l’implémentation « inclut la possibilité de faire fonctionner quelque chose comme art », y compris « un objet inerte ou purement utilitaire » (1992: 94). C’est ce qu’Anne-James Chaton explique :

Je prends la décision au départ d’utiliser ce type de matériaux et d’outils, de dire qu’un ticket de caisse peut entrer dans le champ de la littérature, par cadrage, et ensuite c’est la chaîne des éditeurs et des institutions qui fait que ça devient ou pas de la littérature. Je ne fais que cadrer : je déplace un objet de son endroit d’inscription d’origine pour l’amener dans un autre endroit d’inscription.

2013: 140

Ces opérations d’écriture, proches des pratiques des objectivistes américains, sont aussi des gestes empruntés au monde de l’art. Celui du collage, d’une part, qui, en procédant à un travail de recyclage et d’agencement du prosaïque, indexe l’ordinaire, met en lumière ce qui est généralement occulté, et, d’autre part, celui du ready-made entendu comme oeuvre résultant du simple déplacement, avec ou sans modifications, d’un objet manufacturé. À cette appropriation, Chaton insiste, s’ajoute le rôle déterminant « des éditeurs et des institutions » qui contribueraient, selon lui, à désigner la nature – artistique ou littéraire – de ses oeuvres. Il nous semble au contraire que l’implémentation n’est pas là pour désigner l’art ou la littérature, mais pour les mettre en action, pour rendre effective leur performativité[10]. Il en résulte que la « fonction d’exposition » de cette « littérature exposée » se rapporte à la fois au geste de déplacement et recadrage et à celui d’implémentation et publication, lequel, pour une même oeuvre, peut concerner tout autant la mise en livre ou en CD, la mise en performance, la mise en ligne sur Internet que la mise en exposition, sur laquelle nous allons nous concentrer.

Muséographies est une série commencée en 2013. Chaque oeuvre qui la compose est la reproduction d’un ticket d’entrée de musée sur lequel se trouve un portrait pictural individuel ou de groupe issu des collections du musée visité. Dans cette transmédiation, le titre et le format du tableau originel sont conservés, mais le recadrage effectué par le ticket est respecté. Par exemple, la figure de La Source (1856) d’Ingres n’est pas représentée en pied mais cadrée juste au-dessus des genoux. L’agrandissement et la précision technique de l’impression numérique sur papier Arches contrecollée sur Dibond permettent d’exposer les médiocres qualités matérielles du ticket d’entrée en révélant nettement les pixels de l’image ainsi que, par transparence, les informations figurant au dos du ticket (détails sur l’oeuvre, nom du musée, lieu, date de la visite, prix d’entrée, code-barres…). Se trouvent alors réunies sur un même support la dimension symbolique de l’oeuvre – la reproduction jouant comme fétiche et comme relique – et les conditions ordinaires de son accessibilité – les informations du ticket faisant office de trace de la visite singulière. L’oeuvre est alors ramenée aux conditions d’exposition qui furent les siennes, et notre rapport à l’art, inscrit dans le circuit des consommations quotidiennes. Mais il y a plus. Ces opérations de transmédiation sont des opérations muséographiques, comme le suggère le titre de la série. En tant que telles, elles consistent à concevoir et mettre en pratique la disposition des collections dans l’espace muséal en favorisant à la fois la saisie singulière des oeuvres et leurs correspondances. En ce sens, elles organisent la réception des oeuvres à travers la durée et l’espace d’un parcours. Le titre même de la série, Muséographies, invite donc à considérer chacune de ses oeuvres en contexte expositionnel, qui est leur unique mode de publication.

Anne-James Chaton, L’artiste (2016), Oeuvre issue de la série Portraits, Sérigraphie sur papier 250 g | 176 x 120 cm, Tirée à 5 exemplaires

La scénographie de ces oeuvres rejoue systématiquement le principe décontextualisant du white cube, « cet espace sans ombre, blanc propre, artificiel, […] dédié à la technologie de l’esthétique » (O’Doherty, 2008 [1976]: 37) et suscitant une rencontre avec l’oeuvre dégagée de tout élément extérieur ou contingent. On perçoit immédiatement les potentiels effets d’ironie : les conditions de monstration incitent à reconnaître les oeuvres reproduites, mais les effets de recadrage en perturbent la réception mémorielle, et lorsque le visiteur s’approche pour observer les détails, le geste de déplacement iconoclaste du poète apparaît clairement, le simulacre appelant alors à une reconfiguration de l’appréhension de l’oeuvre exposée. Anne-James Chaton, qui assume l’auctorialité de l’exposition comme celle des oeuvres présentées, dans un geste qui n’est pas sans rappeler celui de Duchamp dans L.H.O.O.Q. (1919), joue ici avec les pratiques institutionnelles du musée en matière d’exposition, avec ce que James Putnam nomme « l’effet musée », soit son « influence esthétique et conceptuelle » sur les pratiques artistiques contemporaines (2002: 34). Ainsi, à l’instar des ready-mades, l’accrochage des oeuvres de la série Muséographies, par les ajustements interprétatifs qu’il suggère, joue de l’opposition entre artéfact générique et objet unique, entre contingence et essentialité de l’objet vu, entre « perception incidente », pour reprendre l’expression de Walter Benjamin (2000 [1939]: 312), et contemplation de l’oeuvre. La mise en visibilité du ticket d’entrée de musée n’a d’autre but que de neutraliser la visualité de l’oeuvre. Ce qui est à voir, c’est le geste de décontextualisation-recontextualisation, qui est moins un geste d’exposition qu’un geste d’installation. En effet, les scénographies mettent clairement en évidence des jeux de regards entre les éléments de la série. Par exemple, Muséographie n°11. La Diseuse de bonne aventure se trouve régulièrement associée à Muséographie n°8. Madonna con Bambino dans une sorte de réinterprétation humoristique d’une scène d’Annonciation. De même, l’accrochage de l’exposition à la Halle des Bouchers en 2020 à Vienne associe à ces deux reproductions un slogan de la série Réclames (2020-), « I have the solution for the planet », faisant jouer encore autrement leur mise en relation. Ainsi la dimension matérielle passe-t-elle au second plan : il s’agit de raconter une histoire avec des images, une histoire qui revisite l’histoire de l’art par des jeux de regards.

Anne-James Chaton, Muséographie n°10. Ritratto di signora (2016) et L'artiste, Le publicitaire et La productrice (2014-2016), Impression sur papier Museum Hahnemühle 350 g contrecollé sur dibon | 46 x 42,6 cm, Sérigraphies sur papier 260 g | 176 x 120 cm, Photographie prise lors de l’exposition Portraits à la Galerie Cripta747 de Turin (1er juin – 9 juillet 2016)

Au sein des expositions, la série Muséographies est régulièrement associée à d’autres séries, entrant ainsi en résonnance avec elles. C’est le cas notamment de la série Portraits, commencée en 2003, avec laquelle elle partage l’ancrage générique et le recours aux écritures pauvres. Les oeuvres de Portraits procèdent d’un travail d’inventaire, de transcription et d’agencement des documents que la personne portraiturée porte sur elle au moment de la rencontre avec le poète. En contexte expositionnel[11], la documentation se plie à un format affiche (176 x 120 cm), quelle que soit la quantité d’informations récoltée, ce qui a pour conséquence d’augmenter ou de diminuer la lisibilité du portrait. Afin d’unifier visuellement un ensemble textuel hétérogène, les écrits prélevés font l’objet d’une neutralisation typographique (une seule police de caractères, interlettrage invariable, alignement au carré) ne respectant qu’en partie la typographie originelle des documents (graisse, capitales). Les Portraitsforment ainsi des blocs compacts juxtaposant en listes continues l’énumération des objets possédés à celle des différents types d’écrits, dont la nature (« 1 ticket », « 1 enveloppe », « 1 carte », etc.) précède la transcription systématique de l’intégralité des inscriptions qu’ils contiennent. Ils invitent à une lecture tabulaire, créant, selon la formule de Chaton, un « rapport photographique » (2013: 137), autrement dit un rapport indiciel entre ces écritures pauvres et la personne portraiturée.

Ainsi le rapprochement des oeuvres des séries Muséographies et Portraits dans l’espace d’exposition concourt-il à interroger ce qu’est la représentation du sujet. Si la visualité est neutralisée au profit de la narration dans l’accrochage de Muséographies (les images fonctionnent comme du texte), la narration est neutralisée par la visualité dans Portraits (le texte fonctionne comme un indice). Tout est finalement une question d’accommodation du regard pour discerner l’inaperçu. La confrontation des séries en contexte expositionnel renvoie également dos à dos les institutions de l’art et de la littérature, créant un art interstitiel à décrypter. Comme le souligne Charles Pennequin à propos de Chaton : « L’entreprise du poète n’est pas de construire des monuments, de collectionner, d’entrer dans ces manies humaines, ces maladies de la conservation. » (2003) Autrement dit, le poète ne vise pas l’exposition en tant que pratique institutionnelle mais bien la mise en place d’un dispositif spéculatif par des modes spécifiques de transmédiation et de publication.

Ce que voir veut dire. Jérôme Game, exposer les « photopoèmes »

Jérôme Game, Développements (2015), Impressions numériques sur papier photo 280 g | 60 x 60 cm, Photographie prise lors de l’exposition collective Ce qui est là à La source du lion (Casablanca, avril 2015)

Si le travail de Jérôme Game touche également à la fonction d’exposition de la littérature, c’est par l’exploration rigoureuse de la notion de format. En effet, le format, en raison de son caractère normatif, permet de mettre au jour un certain nombre de déplacements et de recontextualisations entre art et littérature en régime expositionnel. C’est tout particulièrement le cas des « photopoèmes », qui sont des « photographies exclusivement composées de blocs-textes » (Game, 2015a: 4ede couverture). La fonction d’exposition de leur écriture se caractérise, comme chez Anne-James Chaton, par un travail de transmédiation, consistant en un « geste de traduction du regard en texte, de l’image en phrase » (Game, 2021), autrement dit de la photographie observée (personnelle, de presse) en texte. Par ailleurs, il s’agit d’un travail intermédial dans la mesure où l’écriture est placée « sous condition du regard et de la grammaire photographique » (Game, 2021). Cette dernière implique tout d’abord l’adoption par l’écriture de formats, de genres ou de systèmes de médiatisation des images. Par exemple, l’ouvrage Album photo (Game, 2020) explore tour à tour, dans ses différentes sections, la taille d’écran du téléphone en mode portrait ou paysage (« Image file »), le négatif argentique (« Négatifs »), le fil d’images d’Instagram (« InstaSnap ») et la médiatisation de l’image en contexte muséal (« Catalogue ») ou médiatique (« Press-book » et « Légendes »). Cette « grammaire photographique » induit également des modalités d’écriture qui visent à restituer les mouvements et les points de focalisation de l’oeil dans l’image, ainsi que les sensations générées par cette dernière. Elle emprunte ses procédures à la technique cinématographique, notamment concernant les effets de coupe et de raccord des plans[12]. Elle cherche ainsi à « composer le sensible en percepts via toutes sortes d’opérations cinématographiques », le « poème » croyant « à un premier degré sensible, rétinien, rythmique, qui une fois fait syntaxe, pense » (Game, 2020b : 8). La double appropriation des « systèmes formels et esthétiques d’autres médias » (Game, 2010: 51) fait que l’écriture empirique est toujours cadrée, voire contrainte – par le format, par la syntaxe –, si bien que l’expérience des choses et celle des signes se combinent sur une même « surface sémiotique (textuello-visuelle) immédiatement plastique et critique » (Game, 2020b : 8), créant par là même les conditions d’une appréhension distanciée du monde.

Comme chez Anne-James Chaton, le geste de publication de Jérôme Game repose sur des recontextualisations techniques et institutionnelles diversifiées : tirages photographiques, scénographie d’exposition, édition de livres. Le photopoème peut « être tiré et édité dans toutes sortes de formats » (Game, 2021). Le travail sur les photopoèmes a ainsi donné lieu à deux publications, Développements (2015a) et Album photo (2020), et à quatre expositions personnelles ou collectives. En 2015, les deux premières[13], sous le titre Développements, se présentent comme des expositions photographiques de Benjamin C.[14] dont le livre éponyme constitue le catalogue. La première exposition, à Casablanca, adopte un accrochage non linéaire, qui peut faire penser à l’ouvrage Développements, dont certaines pages organisent les photopoèmes suivant une grille orthogonale, en référence au format du catalogue d’exposition ou du livre d’art. C’est une façon d’exposer la valeur plastique des textes, mais aussi, selon Jérôme Game, d’« éviter le centrage comme système » (2021) étant donné que la poétique des photopoèmes repose sur des jeux de décadrages, de décontextualisations, de déplacements. Par ailleurs, les photopoèmes, au format carré, sont tirés sur papier photo satiné. Ce choix est déterminant car il désigne nettement un support dont le rôle est de faire écran entre la lettre et l’image d’une part, entre le texte et les yeux du visiteur d’autre part. Ce support spécifique, par ses jeux de reflets, inquiète la perception. Les tirages sont tenus par des pinces à photos fixées au mur par de minces clous. Cet accrochage évoque des photographies mises à sécher après tirage, comme s’il s’agissait de saisir la poétique du développement à l’oeuvre dans l’écriture à partir d’un rapport d’homologie avec l’opération technique du tirage, qui conduit des images latentes aux images révélées. L’accrochage met également en avant la matérialité du support photographique, volontairement bombé : l’exhibition de son statut d’objet incite à s’en saisir par un geste de décrochage. Cette scénographie, et plus largement l’exposition de 2015, amplifie la visualité et l’objectalité des oeuvres, là où le livre, en raison des habitudes de lecture, a tendance à minorer les aspects plastiques au profit du décodage linéaire. La technique de tirage des photopoèmes et la confrontation entre les modalités de lecture créent un effet de distanciation, ouvrant un espace de spéculation sur ce que voir veut dire, espace que les expositions suivantes ne vont cesser d’explorer.

Jérôme Game, Légendes (2017), Impression numérique sur papier photo | 90 x 90 cm, Photographie prise lors de l’exposition Frontières / Borders, Anima Ludens (Bruxelles, juin à septembre 2017)

En 2017, les quatre photopoèmes exposés à la librairie A Balzac A Rodin[15] le sont suivant une présentation strictement linéaire. Tirés sur papier photo satiné, ils sont fixés au mur par quatre pointes fines et alternent les « Négatifs » (texte en blanc sur fond noir) et les « Développements » (texte en noir sur fond blanc)[16], en référence aux deux moments du processus technique de la photographie argentique. Le dispositif invite ainsi à penser la récursivité du processus, réinscrivant l’instantané dans une temporalité technique. Le texte des photopoèmes est lui aussi signifiant. Dans les « Négatifs », c’est la prise de vue elle-même qui est l’objet de l’image : ce qui est décrit, ce sont les postures des personnes en train de prendre des selfies, lesquels, en tant que tels, sont absents. Au contraire, dans les « Développements », l’objet du photopoème est l’image effectivement prise. Cette rupture sémiotique fait de la scénographie linéaire une métalepse, une « phrase-image » mettant en tension « montage dialectique » et « montage symbolique », oscillant entre « choc » et « familiarité » des hétérogènes (Rancière, 2003: 66-68), dans la mesure où le dispositif pousse le visiteur à appréhender, en plus de la concurrence entre les effets de tabularité et de linéarité, l’image du monde et l’image d’une image absente, le selfie. Cette dimension spéculative de la scénographie, parce qu’elle permet au visiteur de prendre conscience des postures liées à la prise photographique, permet de décadrer notre vision ordinaire.

Jérôme Game, Proposition de plan pour l’exposition Frontières / Borders (2017), Frontières / Borders, Anima Ludens (Bruxelles), juin à septembre 2017

Enfin, la particularité de Frontières / Borders[17] (2017) est de penser plus avant l’intégration du corps physique du visiteur à la scénographie de l’exposition et d’ouvrir cet espace spéculatif à une dimension plus largement politique. Selon Jean-Baptiste Carobolante, la scénographie s’attache à révéler « 3 instants de la prise de vue : le moment de la captation, l’image elle-même, et l’amas de légendes prises dans la presse et orphelines de leurs photographies » (2018: 44). À la temporalité propre à la technique photographique, la captation représentée par les « Négatifs » et l’image elle-même par les « Développements », s’ajoutent ici les « Légendes », c’est-à-dire « les corps distribuant/nommant/discourant » la prise de vue « et ses économies politiques » (Game, 2021). Celles-ci sont des oeuvres ready-mades qui résultent du prélèvement, de l’assemblage et du tirage photographique de légendes de photographies de presse accompagnées de leur provenance (Reuters, AFP, AP, etc.). Leur ordonnancement thématique (le yoga, la guerre en Syrie, l’effondrement d’un immeuble-atelier au Bangladesh, Jeff Bezos et Amazon) crée des effets de fiction, alors que leur juxtaposition, qui joue souvent de la confrontation antithétique, invite plus largement le visiteur à réfléchir sur l’état du monde. L’ajout de ce tiers photographique fait de l’exposition la mise en espace d’un écosystème à la fois sensoriel, social et politique au centre duquel est placé le corps du visiteur. Comme l’indique la proposition du plan de salle, la scénographie est conçue comme un montage champ / contrechamp installant le visiteur au coeur d’une zone de déchiffrement. Le parcours, réduit à un quadrilatère, explore différentes relations de symétrie. Le geste photographique quotidien (« Négatifs ») est placé face aux prises de vue (« Développements »), mettant l’accent sur les processus techniques des images. Sur l’autre axe, les « Légendes » fonctionnent comme une séquence alternée à vocation critique dans la mesure où ce montage lie une « Légende » évoquant les conditions de voyage des migrants clandestins à une autre touchant à l’augmentation des passagers internationaux et leurs luxueuses conditions de déplacement (Game, 2020: 126-127)[18]. La scénographie engage ainsi largement une vision critique, que vient renforcer le format des « Légendes ». En effet, leurs troncatures initiales et finales, les faisant commencer et terminer par des mots incomplets, soulignent clairement l’idée que le photopoème arrête, par ses effets de cadrage, ces flux nominalistes incessants des légendes. Il s’agit en quelque sorte de mettre en pause le mode rafale pour interroger ces textes ainsi que notre rapport aux images, situé souvent à mi-chemin entre le consumérisme et l’indifférence. Dans une telle scénographie, les déplacements du visiteur semblent rejouer les opérations perceptives et critiques à l’oeuvre dans l’écriture de Jérôme Game.

***

Jérôme Game, Négatifs (2017), Impressions numériques sur papier photo | 60 x 60 cm, Photographie prise lors de l’exposition Frontières / Borders, Anima Ludens (Bruxelles), juin à septembre 2017

Que serait finalement, non pas le « “format” de l’exposition littéraire », pour reprendre la formule de Jean-Max Colard (2015), mais le « format » littéraire de l’exposition? Si l’exposition peut adopter un format littéraire, c’est parce qu’elle est un des gestes de publication inhérents à une littérature qui mobilise sa fonction d’exposition, à savoir sa capacité à s’emparer des gestes de création propres à l’art, à tenter une « méta-syntaxe entre médias » (Game, 2010: 48). En ce sens, l’exposition doit bien être comprise comme un médium, c’est-à-dire non seulement comme un support dans l’espace duquel les composants sémiotiques hétérogènes sont agencés selon une volonté auctoriale en vue d’une interprétation par un visiteur, mais aussi comme un milieu, en d’autres termes comme un « dispositif social » (Davallon, 1992: 103) qui induit ses propres modalités de réception. Dès lors, la mise en exposition peut être envisagée comme une écriture qui « fait système […] en tant qu’énonciation » (Davallon, 2013: § 29).

Ces déplacements de la littérature sur d’autres terrains que le sien visent moins une synthèse des arts que l’ouverture d’un espace critique et spéculatif. Et c’est précisément dans ce cadre que la notion de format est particulièrement efficiente. En effet, selon David Zerbib, le format est « un opérateur clé des pratiques matérielles et symboliques » (2015: 16), ses manipulations ou ses détournements, « en rendant explicites [ses] règles jusqu’alors naturalisées ou invisibles » (50), sont à même d’engendrer des expériences perceptives nouvelles tant sur le plan esthétique que conceptuel. En la matière, Anne-James Chaton semble explorer l’« effet musée » alors que Jérôme Game joue à « passer à la limite des formats-types » (2015b: 167). Mais il existe d’autres formats littéraires de l’exposition, par exemple celui qui consiste à défaire les pratiques institutionnelles en reléguant au second plan le caractère objectal de l’art pour s’intéresser à ses modes d’existence collective et de circulation sociale. C’est ce que font Franck Leibovici, Yaël Kreplak et Grégory Castéra dans l’exposition des récits ordinaires (2014) qu’ils ont commissariée : une « exposition d’oeuvres “conversées”[19] » résultant d’un travail d’enquête sur la vie des oeuvres en régime conversationnel ordinaire. Par leur travail d’élaboration du protocole, de collecte, de transcription et de visualisation des données, ils agissent à l’intersection du commissariat d’exposition et de l’organisation de données (Pringuet, 2018). C’est donc ici sur le versant cognitif que la fonction d’exposition de la littérature interroge les modes d’existence, d’institutionnalisation et de médiation des oeuvres d’art.

Parties annexes

Notes

-

[1]

On pense ici au concept de « néo-littérature », concept de large empan forgé par Magali Nachtergael. Voir, par exemple : « Écritures plastiques et performances du texte. Une néolittérature? » (2015), « Le devenir-image de la littérature. Peut-on parler de “néo-littérature” » (2017) et Poet against the machine. Une histoire technopolitique de la littérature (2020b).

-

[2]

Voir Jérôme Cabot (2017) ainsi qu’Olivier Penot-Lacassagne et Gaëlle Théval (2018).

-

[3]

Nous renvoyons ici, à titre d’exemples, aux travaux de Céline Pardo (2015), de Gilles Bonnet (2017) et de Gilles Bonnet et Florence Thérond (2018). Pour ce qui est de la notion d’intermédialité, nous faisons référence à la notion d’« intermedia » théorisée par Dick Higgins en 1966 (Higgins, 1984 [1966]).

-

[4]

La première partie de leur introduction s’intitule significativement « Les ambiguïtés d’un titre ».

-

[5]

Nous renvoyons ici aux travaux de Jean Davallon (2000).

-

[6]

On songe aussi à Jérôme Bessière et Emmanuelle Payen (2015).

-

[7]

Nous nous permettons de renvoyer également à Anne-Christine Royère (2015).

-

[8]

Jean-Max Colard n’envisage en effet l’exposition comme art et écriture littéraires qu’à partir de l’exemple des expositions surréalistes (2015: 95-97).

-

[9]

Nous entendons par « transmédiation » le transfert des composants d’une oeuvre d’un médium dans un autre. Nous préférons ce terme à celui de « remédiation », parfois employé pour définir « le passage d’un support à un autre, un médium à un autre », comme le fait par exemple Magali Nachtergael (2020a) en s’appuyant sur les travaux de Jay David Bolter et Richard Grusin. La remédiation semble supposer une oeuvre source qu’il s’agirait de décliner, tandis que le terme de « transmédiation » implique, selon nous, davantage une « oeuvre ouverte » (Umberto Eco 2015 [1965]), c’est-à-dire une oeuvre sans direction matérielle, formelle ou structurelle donnée, dont le sens dépend de ses implémentations.

-

[10]

Nous renvoyons ici aux propos de Barbara Formis (2010: 71 et suiv.).

-

[11]

Portraits a aussi donné lieu à un livre d’artiste au format monumental (28,5 x 38 cm) publié par les éditions Al Dante en 2013 et à une exposition sur les panneaux municipaux de Saint-Nazaire en 2015, exposition produite par Le Grand Café, centre d’art contemporain de Saint-Nazaire.

-

[12]

Voir la chronique de Fabrice Thumerel (2020).

-

[13]

« Développements » a été présentée dans le cadre du projet collectif Ce qui est là, dont le commissariat était assuré par David Ruffel et Hassan Darsi (La Source du Lion, Casablanca, Festival Masnaâ, avril 2015). La seconde, que nous n’analyserons pas ici, s’est tenue lors du festival actOral 2015 à la Friche la Belle de Mai (Marseille), dans le cadre de l’exposition collective Prétexte #2 (commissariat : Hubert Colas).

-

[14]

Il s’agit du personnage du roman Salle d’embarquement (2017).

-

[15]

Qu’est-ce que je veux dire? Euh. Qu’est-ce que je peux dire? J’sais pas quoi dire est une exposition collective présentée à la librairie A Balzac A Rodin (Paris) et commissariée par Aziyadé Baudouin-Talec (9 novembre – 8 décembre 2017).

-

[16]

On retrouve l’ensemble de ces photopoèmes dans Album photo (2020: 53, 59, 84, 105).

-

[17]

Jérôme Game, Frontières / Borders, carte Blanche à l’invitation d’Alessandro De Francesco, Anima Ludens, Bruxelles, juin – septembre 2017. Commissaires : François de Coninck, Alessandro De Francesco, Gregory Lang.

-

[18]

Dans l’exposition, quelques lignes ont été ajoutées à la seconde « Légende » pour calibrer les formats et renforcer la symétrie des photopoèmes, soulignant, à l’instar d’une séquence alternée, la simultanéité des actions.

-

[19]

Grégory Castéra, Yaël Kreplak, Franck Leibovici, des récits ordinaires, Villa Arson, Nice, 13 avril – 9 juin 2014. Des vues de l’exposition et la préface du catalogue se trouvent en ligne. Pour une étude détaillée voir Olivier Quintyn (2017).

Bibliographie

- Benjamin, Walter. 2000 [1939]. « L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », dans Oeuvres III. Paris : Gallimard, « Folio Essais », p. 269-316.

- Bessière, Jérôme et Emmanuelle Payen (dir.). 2015. Exposer la littérature. Paris : Cercle de la librairie, « Bibliothèques », 250 p.

- Bonnet, Gilles et Florence Thérond (dir.). 2018. La littératube. Une nouvelle écriture?, actes de la journée d’études tenue à la Maison des sciences de l’Homme de Lyon le 13 novembre 2018. https://www.fabula.org/colloques/sommaire6252.php. Consultée le 27 septembre 2021.

- Bonnet, Gilles. 2017. Pour une poétique numérique. Littérature et internet. Paris : Hermann, 368 p.

- Brogowski, Leszek. 2012. « Le livre d’artiste et le discours de l’exposition », dans Clémentine Mélois (dir.), Publier]…[Exposer. Les pratiques éditoriales et la question de l’exposition. Nîmes : École supérieure des beaux-arts, p. 107-131.

- Cabot, Jérôme (dir.). 2017. Performances poétiques. Nantes : Éditions Nouvelles Cécile Defaut, 258 p.

- Carobolante, Jean-Baptiste. 2018. « Poetry as Artistic Practice ». L'Art même, no 74 « Alessandro De Francesco. Intramuros », Novembre 2017 - Février 2018, p. 44-45.

- Chaton, Anne-James. 2013. « Archéologie du ticket de caisse », entretien réalisé par Sylvain Dambrine et Floriane Laurichesse. Vacarme, no 65, p. 121-144. https://z.umn.edu/3lg7. Consultée le 21 mars 2021.

- Colard, Jean-Marx. 2020. « Pour une littérature plasticienne ». Critique d'art, no 54, printemps/été, p. 9-20. https://journals.openedition.org/critiquedart/61956. Consultée le 27 septembre 2021.

- Colard, Jean-Marx. 2015. « Le “format” de l’exposition littéraire », dans Jérôme Bessière et Emmanuelle Payen (dir.), Exposer la littérature. Paris : Cercle de la librairie, p. 93-102.

- Davallon, Jean. 2000. L’Exposition à l’oeuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique. Paris : L'Harmattan, « Communication et civilisation », 378 p.

- Davallon, Jean. 1992. « Le musée est-il vraiment un média? ». Publics et Musées, no 2 « Regards sur l'évolution des musées », p. 99-123. https://doi.org/10.3406/pumus.1992.1017. Consultée le 6 septembre 2021.

- Dupeyrat, Jérôme. 2012a. « Publier «et» exposer. Exposer «et» publier », dans Clémentine Mélois (dir.), Publier]…[Exposer. Les pratiques éditoriales et la question de l’exposition. Nîmes : École supérieure des beaux-arts, p. 31-46.

- Dupeyrat, Jérôme. 2012b. Les Livres d’artistes entre pratiques alternatives à l’exposition et pratiques d’exposition alternatives, thèse de Doctorat mention Esthétique. Université Rennes 2, 579 p.

- Eco, Umberto. 2015 [1965]. L’Oeuvre ouverte. Paris : Points, « Points Essais », 313 p.

- Fleischer, Alain. 2015. « Du lisible au visible », dans Jérôme Bessière et Emmanuelle Payen (dir.), Exposer la littérature. Paris : Cercle de la librairie, p. 81-91.

- Formis, Barbara. 2010. L’esthétique de la vie ordinaire. Paris : Presses Universitaires de France, « Lignes d'art », 265 p.

- Game, Jérôme. 2021. « Entretien non publié », propos recueillis par Anne-Christine Royère, 15 mars.

- Game, Jérôme. 2020a. Album photo. Bordeaux : Éditions de l'Attente, 134 p.

- Game, Jérôme. 2020b. « Les images ne sont pas des apparences sur le monde. Elles sont des bouts de monde. », entretien avec Johan Faerber. Diacritik, 16 décembre. https://diacritik.com/2020/12/16/jerome-game-les-images-ne-sont-pas-des-apparences-sur-le-monde-elles-sont-des-bouts-de-monde/. Consultée le 3 mars 2021.

- Game, Jérôme. 2017. Salle d'embarquement. Bordeaux : Éditions de l'Attente, 144 p.

- Game, Jérôme. 2015a. Développements. Paris : Éditions Manucius, « Les Contemporains », 49 p.

- Game, Jérôme. 2015b. « Perf’ à venir », dans David Zerbib (dir.), In octavo. Des formats de l’art. Dijon : Les presses du réel / ESAAA, p. 167-170.

- Game, Jérôme. 2012. Sous influence, ce que l’art contemporain fait à la littérature. Vitry-sur-Seine : MAC/VAL, « Chroniques muséales », 42 p.

- Game, Jérôme. 2010. « In & out, ou comment sortir du livre pour mieux y retourner – et réciproquement ». Littérature, no 160, p. 44-53.

- Goodman, Nelson. 1992. Manières de faire des mondes, traduit par Marie-Dominique Popelard. Nîmes : Jacqueline Chambon, « Rayon art », 193 p.

- Higgings, Dick. 1984 [1966]. « Some Thoughts on Intermedia Poetry », dans Françoise Janicot(dir.), Poésie en action. Issy-les-Moulineaux : Loques / NèPE, p. 63-66.

- Mairesse, François. 2011. « Muséalisation », dans André Desvallées et François Mairesse (dir.), Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Dijon : Les presses du réel, p. 251-269.

- Mougin, Pascal (dir.). 2017. La tentation littéraire de l’art contemporain. Dijon : Les presses du réel, 324 p.

- Nachtergael, Magali. 2020a. « Déplacement de la littérature. Images, corps et remédiations biotechnologiques ». Place, no 2. https://www.place-plateforme.com/place2/magali-nachtergael.html. Consultée le 3 mars 2020.

- Nachtergael, Magali. 2020b. Poet Against the Machine. Une histoire technopolitique de la littérature. Marseille : Le mot et le reste, 193 p.

- Nachtergael, Magali. 2017. « Le devenir-image de la littérature. Peut-on parler de “néo-littérature”? », dans Pascal Mougin (dir.), La tentation littéraire de l’art contemporain. Dijon : Les presses du réel, p. 285-297.

- Nachtergael, Magali. 2015. « Écritures plastiques et performances du texte. Une néolittérature? », dans Élisa Bricco (dir.), Le bal des arts. Le sujet et l’image : écrire avec l’art. Macerata : Quodlibet, p. 307-325. http://books.openedition.org/quodlibet/506.

- O’Doherty, Brian. 2008 [1976]. « Notes sur l’espace de la galerie », dans White cube. L’espace de la galerie et son idéologie. Zurich / Paris : JRP Ringier / La Maison rouge.

- Pardo, Céline. 2015. La poésie hors du livre, 1945-1965. Le poème à l’ère de la radio et du disque. Paris : Presses de l'université Paris-Sorbonne, 421 p.

- Pennequin, Charles. 2003. « Anne-James Chaton a disparu dans le langage de tous ». Sitaudis. https://www.sitaudis.fr/Incitations/anne-james-chaton-a-disparu-dans-le-langage-de-tous.php. Consultée le 3 mars 2021.

- Penot-Lacassagne, Olivier et Gaëlle Théval (dir.). 2018. Poésie & performance. Nantes : Éditions Cécile Defaut, 306 p.

- Pringuet, Virginie. 2018. « L’oeuvre d’art à l’époque de la curation de ses données. Du curating artistique à la data curation ». L'Art même, no 74, p. 7-9.

- Putnam, James. 2002. « L’effet musée », dans Le Musée à l’oeuvre. Le Musée comme médium dans l’art contemporain, trad. Christian-Martin Diebold. Paris : SARL, p. 34-64.

- Quintyn, Olivier. 2017. « Comment se rendre sensible au continuum d’actions qu’est l’oeuvre d’art? À propos de l’“l’écologie des pratiques artistiques” de Franck Leibovici », dans Implémentations/Implantations, pragmatisme et théorie critique. Essais sur l’art et la philosophie de l’art. Paris : Questions théoriques, « Ruby Theory », p. 160-177.

- Rancière, Jacques. 2003. « Montage dialectique, montage symbolique », dans Le Destin des images. Paris : La Fabrique, p. 66-78.

- Régnier, Marie-Clémence. 2015. « Ce que le musée fait à la littérature ». Interférences littéraires / Literaire interferenties, no 16. http://www.interferenceslitteraires.be/index.php/illi/issue/view/51. Consultée le 27 septembre 2021.

- Rosenthal, Olivia et Lionel Ruffel (dir.). 2018. Dossier « La littérature exposée 2 ». Littérature, no 192, décembre.

- Rosenthal, Olivia et Lionel Ruffel (dir.). 2010. Dossier « La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre ». Littérature, vol. 160, décembre.

- Royère, Anne-Christine. 2015. « Les expositions rétrospectives de poésie au musée (XXe-XXIe siècles). De la “muséalie” à l’“expoésie” ». Ce que le musée fait à la littérature , no 16, « Interférences littéraires / Literaire interferenties », p. 141-156. http://www.interferenceslitteraires.be/index.php/illi/article/view/933. Consultée le 27 septembre 2021.

- Ruffel, Lionel. 2016. Brouhaha. Les mondes du contemporain. Lagrasse : Verdier, 216 p.

- Thumerel, Fabrice. 2020. « Jérôme Game, “Album photo” ». Libr-critique, 1er octobre. http://www.t-pas-net.com/libr-critique/chronique-jerome-game-album-photo-par-fabrice-thumerel/. Consultée le 27 septembre 2021.

- Zerbib, David (dir.). 2015. In octavo. Des formats de l’art. Dijon : Les presses du réel / ESAAA, 378 p.

Liste des figures

Anne-James Chaton, Muséographie n°14. La source (2020) et Histoire n°32. Camelot (2021), Impression sur papier Museum Hahnemühle 350 g contrecollé sur dibon | 80 x 103 cm, Photogramme | 30,5 x 24 cm, Photographie prise lors de l’exposition Ecco à la Villa Médicis (16 juin – 8 août 2021)

Vue de l’exposition Dessins et peintures (2017), Galerie Porte-Avion, Marseille, 25 mai – 8 juillet 2017, Anne-James Chaton, Muséographie n°8. Madonna con Bambino (2016), Muséographie n°5. Portrait présumé de Mustapha (2016) et Muséographie n° 11. La Diseuse de bonne aventure (2017), Impression sur papier Museum Hahnemühle 350 g contrecollé sur dibon, 113 x 91 cm | 35,5 x 59,4 cm | 102 x 123 cm

Anne-James Chaton, Muséographie n°10. Ritratto di signora (2016) et L'artiste, Le publicitaire et La productrice (2014-2016), Impression sur papier Museum Hahnemühle 350 g contrecollé sur dibon | 46 x 42,6 cm, Sérigraphies sur papier 260 g | 176 x 120 cm, Photographie prise lors de l’exposition Portraits à la Galerie Cripta747 de Turin (1er juin – 9 juillet 2016)