Résumés

Résumé

Dans cet article, l’auteur étudie les initiatives de renversement de la cartographie de l’Arctique. Il évalue l’effet sur la conception du territoire des conventions, de l’insuffisance des connaissances polaires, ainsi que de la puissance de « l’imaginaire du Nord ». Enfin, il analyse la contre-cartographie chez les Sâmes, au Québec, au Groenland et au Nunavik. Il conclut qu’un mouvement décolonial permet de « recomplexifier » l’Arctique en révélant des conceptions diverses de l’espace.

Abstract

In this article, the author studies the reversal initiatives of Arctic cartography. He evaluates the effect on the conception of the territory caused by conventions, the insufficiency of the polar knowledge, as well as the power of the “imagined North”. Finally, he analyzes the counter-mapping among the Sami, in Québec, in Greenland and in Nunavik. He concludes that a decolonial movement is helping to “recomplexify” the Arctic by revealing different conceptions of space.

Corps de l’article

L’Arctique a longtemps été imaginé par l’Occident. Pendant des siècles, écrivains et artistes y ont projeté un monde imaginaire, situé aux limites de l’écoumène européen, un monde de vacuité, de blancheur et de pureté, un espace inhabité et inhabitable, en équilibre entre utopie et dystopie, que les explorateurs, les missionnaires, les scientifiques, les colonisateurs, et finalement les écrivains et artistes allaient tardivement — et souvent, brièvement — visiter. Leur expérience du terrain, loin de le changer, renforçait ce système de représentation, les rencontres avec ceux qui y habitaient étant limitées et, souvent, marquées par un ethnocentrisme qui laissait peu de place au dialogue. Le pôle Nord a été atteint il n’y a qu’une centaine d’années et depuis cette période, l’Occident a eu le temps de coloniser tout l’espace arctique, y trouvant des ressources nécessaires au Sud. La Russie, le Danemark, le Canada, la Norvège, la Suède, la Finlande, les États-Unis et le Québec ont tous étendu leur espace « national » vers le Nord, y apportant des modes de pensée et de gouvernance, des langues ainsi qu’une conception de l’espace tous inconnus des populations de l’Arctique, au premier chef les Inuits, répartis de la Sibérie au Groenland. L’espace autrefois blanc et vierge des cartes du monde s’est meublé de noms anglais, français, russes et danois, au profit de « découvreurs » et de « fondateurs » qui ont repoussé l’espace européen et américain « au-delà[1] » de la frontière de la colonisation historique.

Dans cet article, j’aimerais d’abord réfléchir à la cartographie comme instrument de pouvoir, notamment dans un contexte colonial et autochtone, puis examiner les principes de conception de l’espace et de la cartographie chez les Inuits, et finalement analyser quelques exemples de renversements décoloniaux de cartes, tant par le simple jeu du décentrement que par la stratégie, plus systémique, de mise au jour de la toponymie autochtone et de la reprise en main de la création des cartes. Il s’agit dans tous les cas d’approches contemporaines qui accordent à l’esthétique un pouvoir de redéfinition des perceptions spatiales et par conséquent, des enjeux de pouvoir.

La cartographie comme instrument de pouvoir[2]

Le Nord dans son entièreté est un territoire colonial, dans lequel on découvre aujourd’hui ici et là quelques initiatives décoloniales. Parmi celles-ci, plusieurs concernent d’abord la cartographie. Les processus par lesquels cette dernière s’est imposée sur le territoire ont été si violents que seul son renversement peut permettre d’aller de l’avant. Le colonialisme n’est pas qu’une affaire politique : c’est aussi l’imposition d’un mode de pensée (posé comme supérieur[3]) qui dévalorise les cultures ainsi dominées et les remplace. La carte détermine le centre, la périphérie, le mode d’occupation : instrument historiquement stratégique, elle permet de s’approprier un territoire entier avant même de le fréquenter. Ainsi, les traités de la Terre de Rupert ou les monopoles accordés aux grandes compagnies coloniales, comme celui de la Compagnie de la Baie-d’Hudson pour le Nord, donnaient au pouvoir de la parole — par mon autorité, je déclare le territoire allant d’ici à là propriété exclusive de tel — une préséance sur l’occupation physique. Comme l’écrit Bernard Nietschmann : « [M]ore indigenous territory has been claimed by maps than by guns. » (1994) Les Européens ont de cette façon pris possession de territoires avant même de les explorer. La carte accompagne ce pouvoir et, ainsi, supplée à l’expérience des parcours sur le terrain par une abstraction cartographique qui pourra par la suite servir de preuve de possession, par exemple lors de négociations territoriales subséquentes.

Par ailleurs, et nous y reviendrons, la carte écrase la toponymie, parfois en la remplaçant par celle du colonisateur, parfois cyniquement en y posant « un grand espace blanc », signe de l’inconnu (plutôt que de l’ignorance) et de la vacuité (plutôt que de la reconnaissance). Dans les Amériques, cette violence cartographique impériale interdit par principe toute reconnaissance de l’antériorité autochtone, puisqu’une telle reconnaissance contredirait les termes du vocabulaire qui accompagne les prises de possession européennes, comme « Nouveau Monde », « Nouvelle-Angleterre », « Nouvelle-France », « découverte de l’Amérique », « fondation du Canada ». Il est nécessaire de taire la toponymie autochtone pour permettre le geste conquérant.

Cet écrasement cartographique conduit à la mise sous silence des noms de lieux, certes, mais aussi des pratiques et cultures antérieures. La carte transforme le « territoire », un élément essentiel et concret pour toutes les cultures autochtones, en abstraction; elle dématérialise le terrain, dévalorise la connaissance empirique et favorise la sédentarisation au profit du nomadisme. Louis-Edmond Hamelin, qui militait pour une « géographie par les pieds », exigeant des parcours, des expériences et des observations sur le terrain, écrit qu’« un tel comportement méprisant ne peut que brouiller la lecture des faits sur le terrain » (2013: 41).

En 1989, dans son article « Deconstructing the Map », John Brian Harley insiste sur le pouvoir politique de la carte, qu’il assimile à la fois à un réseau de signes et à un texte, l’un comme l’autre obéissant à des règles d’organisation précises, porteuses de valeurs : « They are related to values, such as those of ethnicity, politics, religion, or social classes. » (1989: 5) Harley soutient que la carte n’a rien de neutre : au contraire, elle sert à légitimer des objectifs de pouvoir, notamment par l’ethnocentrisme, qui impose une cosmographie. À la suite de cet article fondateur, le courant de la cartographie critique s’est développé, et il a permis un examen des pratiques de la cartographie. On considère depuis que la carte manifeste une intentionnalité, guidée par des choix, des points de vue, des objectifs, mais aussi qu’elle contribue à la construction de normes, de catégories d’analyse, de perception et de classification du monde, et donc qu’elle est également performative. Pour certains peuples en situation de dépendance coloniale, qui ne peuvent pas participer à la détermination des paramètres de cette intentionnalité, mais qui doivent vivre avec les effets performatifs des cartes dans leur gouvernance, un renversement des perspectives cartographiques pave la voie à une modification de l’ordre politique; c’est notamment le cas pour les Inuits, comme nous le verrons ci-dessous.

Dans le contexte arctique, il n’est pas sans conséquence que la plupart des cartes placent le Nord tout en haut, aux marges de la surface : situé ainsi aux confins du monde, l’Arctique voit son étrangeté accentuée[4]. Yves Chevrel écrit que toute étude du Nord doit commencer par une déconstruction de ce positionnement :

Nord et Sud sont d’ailleurs, de ce point de vue, permutables, et rien ne permet de décréter que l’un des deux est la direction fondamentale : dans l’univers, il n’y a ni haut ni bas, même si nous avons l’habitude de voir, sur nos cartes, le Nord placé en haut — et ce fait est déjà un des éléments de notre imaginaire du Nord. Il existe d’ailleurs des cartes dont le haut est orienté au sud, d’autres à l’est : les représentations sont de convention.

2000: 14

Analyser la cartographie nécessite d’abord un examen des conventions qui permettent de transformer le territoire en abstraction, puis celui des valeurs qui sous-tendent sa transformation en représentation culturelle. En ce sens, il n’est guère surprenant que les jeux d’inversion — comme nous en verrons ci-dessous quelques exemples — forment une résistance au colonialisme. Celle-ci peut être — ou pas — autochtone. L’oeuvre América invertida (1943) de l’artiste avant-gardiste uruguayen Joaquín Torres García, devenue iconique dans les cultures d’Amérique du Sud, en est un efficace exemple, avec sa légende « Notre Nord est le Sud ». La spécialiste Robin McGrath note que dans plusieurs écoles de l’Arctique canadien, la carte du Canada est épinglée à l’envers (1991: 3). Ces renversements sont un début de processus décolonial. Ils n’inversent toutefois pas le processus colonial qui impose le savoir par l’abstraction[5], plutôt que par l’expérience, un processus encore plus insidieux puisqu’il dévalorise le mode premier de transmission du savoir des cultures autochtones : le récit.

Au cours d’un colloque québéco-suédois tenu en 2012[6], nous posions la question à savoir si le Nord pouvait être conçu comme un « lieu » plutôt que comme un « espace », condition première à son repositionnement et à sa reconnaissance comme territoire empreint de connaissance, de culture, d’expériences et de représentations. Comme espace, l’Arctique est une matrice vierge où l’on peut greffer des discours sans expérience du terrain et sans reconnaissance des savoirs de ceux et celles qui y ont vécu; comme lieu, l’Arctique se révèle au contraire dans toute l’épaisseur des couches discursives qui s’y sont déposées au cours des siècles. Ces travaux ont mené à un résultat incertain, d’où le titre programmatique de l’ouvrage qui s’en est suivi : Vers une cartographie des lieux du Nord (2015). Quoi qu’il en soit, cette question n’a pas que des implications théoriques : poser ainsi le Nord comme espace vierge légitime, par exemple, l’exploitation des ressources énergétiques et minérales sans considérations patrimoniales[7]. Selon cette idée, comme le Nord serait vide, qu’il serait inhabité, on peut aisément — et sans considération de préservation culturelle — en exploiter les ressources. Poser le Nord comme un espace vierge a des conséquences sociales, politiques et environnementales; ce n’est pas un geste neutre. La carte guide, et cautionne en quelque sorte, cet état de fait.

Le colonialisme et les cartes

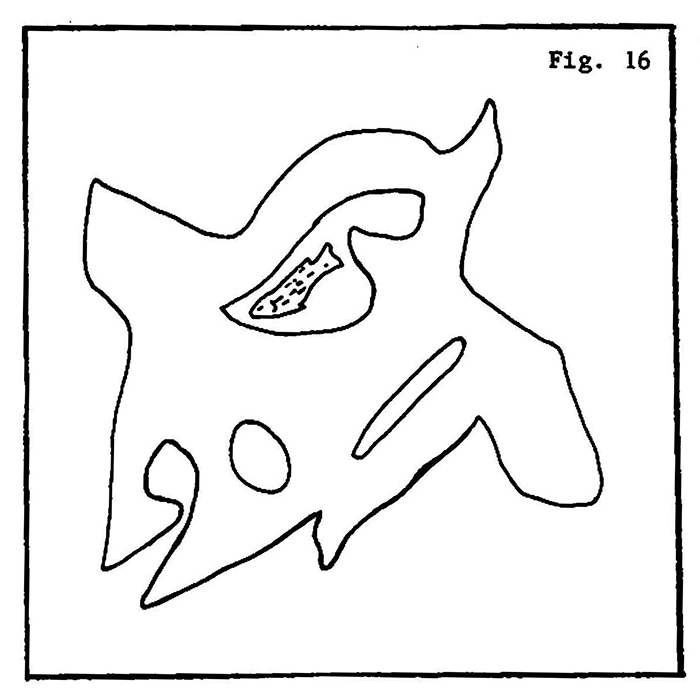

Tautungi Kabluitok, Brouillon d’une carte de l’île Marble, dans la baie d’Hudson au Nunavut, Reproduite dans Robin McGrath, « Inuit Maps and Inuit Art », The Inuit Art Enthusiast Newsletter, no 45, 1991, p. 1-20, Image numérique | 1170 x 1164 px

Le pouvoir de la carte est universel, mais plus marquant en contexte colonial, puisqu’il signale une prise de possession et de domination d’une culture sur une autre. La carte précède, accompagne et cautionne le colonialisme; inversement, la prise en main de la cartographie peut contribuer au processus décolonial.

L’établissement de territoires coloniaux ne tient pas compte des formes d’organisations politiques et territoriales déjà en place : des lignes, souvent abstraites, sont tracées pour délimiter des territoires. Un examen de la carte de l’ouest de l’Amérique du Nord permet encore aujourd’hui de s’en rendre compte : les frontières entre le Colorado, le Nouveau-Mexique, l’Utah et l’Arizona, ou encore celles entre l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba suivent des parcours en ligne directe, qui font fi de la topographie, des territoires précédemment occupés, des lignes de démarcation millénaires. Louis-Edmond Hamelin, Stéfano Biondo et Joë Bouchard écrivent que l’apposition de marques abstraites sur les cartes ne signifie aucunement un acte de connaissance. Au contraire, selon eux, « cet acte d’appropriation autodéclaré légal ne diminue en rien l’ignorance presque complète que le colonisateur a des lieux et des habitants » (Hamelin, 2013: 43).

Outre l’apposition de ces lignes abstraites, deux autres stratégies contribuent à écraser la conception autochtone du territoire au profit du pouvoir colonial : les omissions et le remplacement des toponymes. Tous deux nient l’antériorité et favorisent l’implantation du pouvoir « nouveau ». Bien sûr, ce sont des prises de position, comme le remarque Claude Boudreau :

Ces silences sont, comme les sous-entendus dans le discours écrit et oral, souvent très révélateurs. Omettre de représenter tel élément peut constituer une prise de position sociale ou économique qui relève du champ des idéologies.

1994: 216

Boudreau souligne dans son essai La cartographie au Québec. 1760-1840 que ce processus s’inscrit dans le temps : il remarque que les cartes du XVIe siècle, notamment celles de Samuel de Champlain, conservent des référents topographiques autochtones. Du XVIIe au XXe siècle, toutefois, les cartes subséquentes les réduisent presque à néant, sauf pour quelques noms déjà fixés et passés dans le langage courant : Québec, Rimouski, Madawaska, Massachusetts[8]. L’analyse des effets géopolitiques de la toponymie s’est développée comme un champ critique, à la fois en tant qu’approches critiques du sens des toponymes et de leur processus de fabrication, tel que le présentent Frédéric Giraut et Myriam Houssay-Holzschuch (2016).

L’établissement de nouvelles frontières et l’écrasement de la toponymie s’accompagnent d’une dévalorisation des systèmes d’orientation, de la cartographie et des usages du territoire tels qu’ils existent dans les cultures autochtones. Peu de choses restent aujourd’hui des formes cartographiques autochtones. Celles-ci servaient pourtant aux premiers Européens, qui souhaitaient profiter du savoir topographique des Premières Nations et des Inuits pour explorer le continent. Le colonialisme européen impose toutefois une hiérarchie des savoirs, comme le dénonce Georges Emery Sioui, qui place le système de pensée, la technologie et l’organisation spatiale de l’Occident comme supérieurs à ceux des autres continents (1989). Les cartes autochtones, utiles dans un premier temps, ont ainsi été vite dévalorisées, selon John Brian Harley : « [T]he maps of other non-Western or early cultures (where the rules of mapmaking were different) [were regarded] as inferior to European maps. » (1989: 4) Aussi, comme l’écrit Irène Hirt, la matérialité ainsi que le lien entre les pratiques et le territoire, propres aux cultures autochtones, n’avantageaient pas la conservation des cartes autochtones :

[L]’histoire n’a gardé que peu de traces des cartes autochtones du passé : soit parce qu’elles ont été détruites, soit parce qu’elles étaient éphémères, dessinées sur le sable ou dans les cendres d’un feu de camp, au mieux sur des écorces ou des peaux d’animal. Par ailleurs, une partie de ces cartographies n’était pas inscrite sur un support matériel, mais fondée sur des processus cognitifs (images, représentations mentales) ou des performances (le rituel, le récit poétique, le chant, la danse).

2009: 173 [je souligne]

Enfin, mentionnons deux autres effets de pouvoir du colonialisme sur la conception et l’organisation du territoire. D’une part, les cartes ont permis aux États de réduire les domaines propres des peuples autochtones à de minuscules « réserves », délimitées au plus restreint et dont les frontières devaient être respectées. D’autre part, le processus même de nomination des lieux, de délimitation de zones « inconnues » ou « inhabitées », ainsi que les initiatives d’exploration puis de prise de possession des territoires s’inscrivent dans une démarche plus générale, celle de la volonté cartésienne, qui permet de contrôler, par la pensée, l’espace naturel. Ce geste, qu’accompagne la carte, est plus fondamental encore que les stratégies ci-haut mentionnées, puisqu’il fonde le système de pensée à la base de ce pouvoir, exercé ensuite par la carte : l’État, la loi, la frontière. Dans sa récente histoire critique de la cartographie (2019), Matthew H. Edney suggère de considérer chaque carte dans les circonstances particulières de sa production, de sa circulation et de sa réception. L’étude du développement d’un modèle « idéal » de la carte, basé sur la rationalité, a conduit à une manière de concevoir abstraitement le monde, qui n’est pas sans effet sur les rapports de pouvoir. Selon Edward W. Said, le geste de prise de possession d’un territoire par la carte manifeste une grande violence : « [L]’impérialisme est un acte de violence géographique par lequel la quasi-totalité de l’espace mondial est explorée, cartographiée et finalement annexée. » (2000 [1993]: 41)

La restauration d’une identité, géographique et culturelle, ainsi que la réappropriation historique exigent donc un examen qui dépasse le strict cadre politique : elles nécessitent une réflexion sur les modes de connaissance, sur la hiérarchie des savoirs, et une appropriation de l’instrument de pouvoir qu’est la carte géographique. Cette appropriation s’amorce par le jeu du renversement, qui souligne la force exercée par la carte, puis par une mise en valeur de la toponymie préexistante à la colonisation. Avant cela, toutefois, les principes mêmes de la conception du territoire et de l’orientation géographique doivent être restaurés — dans notre cas, donc, ceux de l’idée du « Nord », de la territorialité inuite et d’une cartographie autochtone.

Le Nord et la carte chez les Inuits

Les points cardinaux sont le fondement de l’orientation sur les cartes, et comme nous l’avons vu, la convention place le Nord en haut, ce qui donne à l’Arctique un caractère à la fois « extrême » (au bout de la carte) et « au-dessus » du reste du monde. Chez les Inuits, la notion de « Nord » ne va pas de soi, et elle ouvre un conflit de définition qui n’est pas sans conséquence sur la cartographie. L’examen de ce conflit soulève la question du rapport au territoire des Inuits, et explique certaines initiatives décoloniales liées aux cartes.

L’invention du Sud[9]

La création d’un « Nord » est récente pour les Inuits : elle découle d’une relation nouvelle avec le « Sud » colonial, qui s’est faite à des moments variables selon les territoires. Dans son introduction à la remarquable autobiographie de Taamusi Qumaq, Je veux que les Inuit soient libres de nouveau (2009), Louis-Jacques Dorais rappelle qu’aussi tardivement qu’au milieu du XXe siècle, le monde des Inuits du Nunavik n’était pas encore intégré aux ensembles occidentaux ni soumis à leurs modes de pensée et d’orientation :

Pendant sa jeunesse, l’auteur ne s’est jamais préoccupé de son appartenance ethnique ou nationale […] C’est un être humain (un inuk), parlant inuktitut et parcourant le pays des humains (inuit) pour s’y procurer ce qui était nécessaire à la survie des siens.

2009: 11

Du point de vue de ceux que l’on considère comme les sentinelles du Nord et de l’Arctique, l’idée de vivre « au nord du Nord », ou même dans le « Nord », ne fait donc pas sens. La poussée colonisatrice tardive[10] vers le Nord des États « du Sud » forcera les Inuits à cesser d’envisager leur propre monde comme un centre. Rapidement, devant la présence grandissante des qallunaat[11] et la pression qu’ils exercent pour que les Inuits abandonnent leur mode de vie traditionnel et adoptent celui des colonisateurs, le terme Inuit cesse de signifier « les humains » et devient un gentilé. La pression occidentale « invente » notamment le territoire du « Nunavik[12] » (encore une abstraction pour Qumaq[13]) et oblige à une nouvelle désignation pour ses habitants, d’abord comme des « Inuits », puis plus précisément comme des « Nunavimmiut ». En parallèle, l’adoption des concepts occidentaux permute le territoire des Inuits du centre vers le Nord, puis vers le nord du Nord. On peut donc avancer que du point de vue des Inuits de l’Amérique du Nord, c’est la colonisation de l’Arctique par le Sud au XXe siècle qui invente pour la cartographie les notions de « Nord », d’« Extrême Nord », de « nord du Nord » et de « Grand Nocurd », et qui en introduit, de force, l’usage au sein des populations arctiques.

Ainsi, de leur point de vue, les Inuits (« les humains ») vivent dans nuna (« le monde »). Est-ce à dire que le « Nord » n’existe pas pour eux? Est-ce que cela signifie que l’abstraction que représente le territoire sur une carte ne fait pas sens? Louis-Jacques Dorais, en se référant aux travaux du linguiste Michael Fortescue[14], est d’avis que le système d’orientation des Inuits s’appuyait sur les autres signes du territoire plutôt que sur des directions abstraites. Les Inuits n’utilisaient alors le nord et le sud que dans leurs rapports coloniaux :

Les Inuit ne s’orientent pas selon les points cardinaux qui nous sont familiers : nord, sud, est et ouest. Ils divisent plutôt l’espace de chacune des régions qu’ils habitent en deux à huit segments correspondant aux vents dominants localement. Les noms de ces vents sont souvent semblables d’une région à l’autre, mais leur direction n’est pas toujours exactement la même.

2008: 15-16

Ainsi, pour les Inuits, le Nord serait relatif quand il s’agit de s’orienter sur le territoire, mais absolu lorsqu’il est question de rapports coloniaux.

Par la suite, les exils forcés de populations inuites vers le Haut-Arctique ont introduit l’idée d’un douloureux nord du Nord (Grise Fiord pour les gens d’Inukjuak[15]) et celle d’un Sud injuste (Moose Factory, où sont déplacés de force les malades inuits, adultes et enfants, vers l’hôpital). Une fois encore, la violence coloniale impose une relation au territoire qui en altère le sens.

La conception de l’espace des Inuits

La question se pose : d’un point de vue interne, sans l’influence récente des cultures européennes, le Nord — et avec lui le Sud — et, avec cette paire, la conception abstraite de la carte, ces trois éléments, donc, existent-ils pour les Inuits? On peut minimalement relever quatre obstacles à cette conception, et une réserve. Ils sont liés au concept de territorialité inuit (nuna), à l’instrumentation, à la relation terre-mer, à l’usage du territoire et, enfin, à la connaissance de la langue inuktitut.

Le concept de nuna — à la base de la relation au territoire des Inuits, comme en témoignent les noms que ces derniers ont choisis pour nommer leurs entités politiques (Nunavik, Nunavut, Nunatsiavut, Kalaallit Nunaat) — se traduit difficilement dans les langues occidentales, car il désigne à la fois un tout territorial, culturel, linguistique, un ensemble d’expériences, de savoirs, de nourriture, de guérison, de vie. Il veut littéralement dire « ceci qui correspond au centre[16] », ce qui s’oppose à la représentation générale, qui place plutôt les territoires inuits à l’extrême Nord du monde.

Avant que les Inuits n’utilisent la technologie des cartes et du GPS pour se guider lors de leurs expéditions de chasse, ils ne se servaient pas de la boussole, qui leur était inconnue et qui, de toute manière, ne serait pas efficace (parce que trop près du Nord magnétique). Rien d’étonnant à ce que, dans ce contexte, les points cardinaux ne divisent pas l’espace. En hiver, la direction habituelle du vent, visible par l’orientation des congères, permet de se déplacer et de s’orienter avec plus de précision. Aussi, lorsque l’Inuit est en territoire familier, « la connaissance intime du terrain [lui] permet […] de se repérer sans mobiliser des savoirs techniques sophistiqués. Pour cela, il apprend au cours de son enfance à lire le paysage selon une grille de lecture particulière[17] » (Collignon, 1996: 74-75). Le principal système d’orientation ne recourt pas à une division de l’espace en est, ouest, nord et sud.

Aussi, pour les Occidentaux, le territoire se termine à la berge. Le droit prévoit d’ailleurs un statut particulier pour les plans d’eau, et notamment pour le bord de mer, frontière précise des États (compensée par un droit maritime de statut différencié). L’Occident parle donc de « territoire » pour le territoire terrestre. Les cartes dessinent ainsi nettement ces contours par des couleurs distinctes. Chez les Inuits, en revanche, cette conception ne fait pas sens, et le territoire ne s’arrête pas aux berges, puisqu’elles sont difficilement discernables par temps froid, car prolongées par la banquise. C’est pourquoi les pratiques de chasse et d’habitat ne se fondent pas sur une distinction nette entre les actions terrestres et maritimes (Collignon, 1996: 100). Une fois de plus, cette continuité du territoire vers la mer gelée impose un ordre du monde basé sur les surfaces, qui prévalent sur les concepts abstraits des directions, comme le nord.

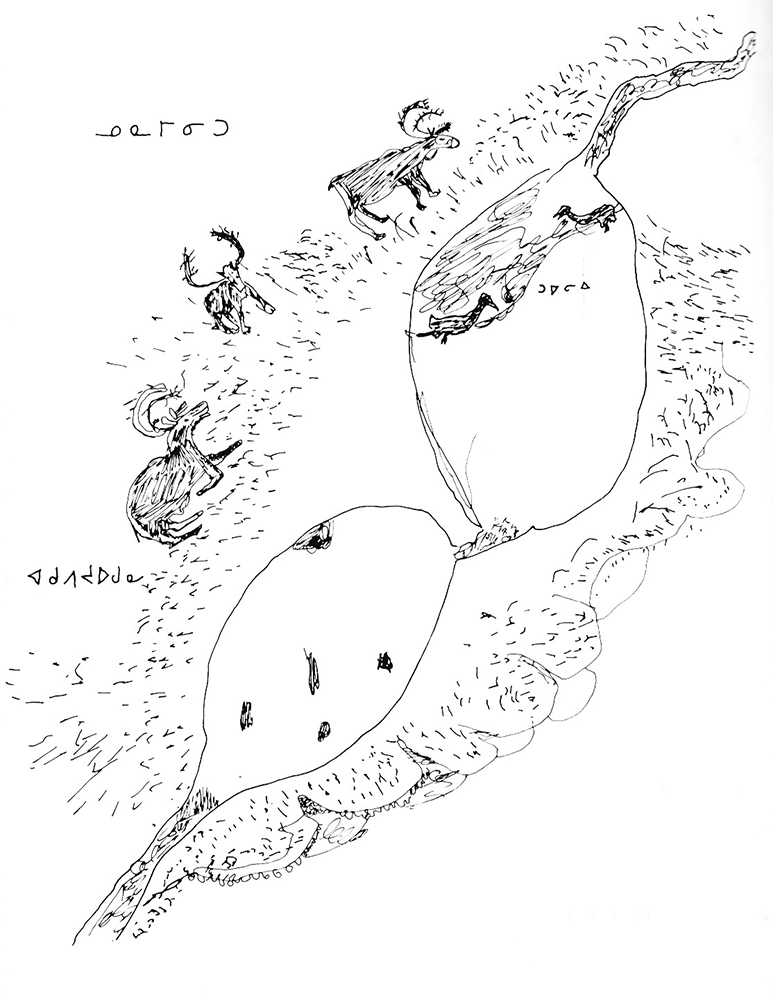

Surtout, la connaissance intime du terrain n’est pas abstraite : elle est le fruit d’une accumulation d’expériences antérieures, de chasses, de parcours, de rencontres et de déplacements qui forment un réseau de lignes alliant temporalité et territorialité. Collignon parle d’une « perception axiale » s’appuyant sur une composante empirique : « Le territoire est ainsi perçu comme organisé par un réseau de lignes […]. Cette perception axiale s’exprime nettement dans les cartes dessinées par les Inuits à la demande des explorateurs. » (1996: 98)

Toutefois, et cette réserve est importante, ces conceptions de l’espace, qui semblent laisser peu de place à une comparaison avec le régime occidental de la cartographie et ses conventions, sont basées sur un système de signes où la langue joue un rôle déterminant. Or tout contexte autochtone contemporain en est un de bilinguisme, où une langue (autochtone) entre en concurrence avec une (ou des) langue(s) dominante(s) (français, anglais, danois, par exemple). Pour faire une carte reprenant les connaissances inuites du territoire, remplacer une langue par une autre ne suffit pas : les conceptions du monde doivent être traduites, parfois maladroitement, par des mots qui en déplacent le sens. Nos systèmes temporel, légal, d’orientation, de rapport au territoire, d’organisation civile et de pensée s’imposent au système inuit ou entrent en relation avec lui, ce qui conduit à l’introduction de concepts nouveaux, traduits ou non, qui déstabilisent la pensée. Ainsi, le Nord prend place comme concept, et nuna, qui représentait le « centre du monde », devient un concept inuit pour le Nord. Le savoir sur l’espace est dépendant de la connaissance de la langue inuktitut, mais aussi de ses relations avec les autres langues, qui en modifient la signification : « [C]e nouveau savoir se pense en anglais et non pas en inuinnaqtun, ce qui l’éloigne du précédent. » (Collignon, 1996: 197)

Les Inuits et la cartographie

Markusi Ijaittuq, Carte du poste d’Ivujivik à la pointe nord-ouest du Nunavik au Québec en 1967, recueillie par Bernard Saladin, Reproduite dans Monique Vézinet, « Analyse sémantique des catégories de l’espace », Recherches amérindiennes du Québec, vol. 5, no 3, p. 48-61, Image numérique | 1114 x 1441 px

L’environnement extrême de l’Arctique impose une connaissance fine du terrain pour pouvoir s’y diriger. Pour les Inuits, cette question en est une de vie ou de mort, notamment pour trouver de quoi se nourrir et se protéger du froid et du vent. La cartographie inuite donne donc préséance, sans surprise, aux ressources, aux parcours, aux expériences antérieures et aux obstacles qui pourraient empêcher les individus de survivre, plutôt qu’aux vues abstraites. Les Inuits partagent ce savoir entre eux depuis des millénaires, comme l’écrit Robin McGrath :

Inuit have a long history of map-making. For thousands of years they shared their knowledge of the country with one another by creating representations of areas, either visited or known indirectly, by drawing and building outlines on sand or snow, using rocks, bones and sticks to give a three-dimensional quality to their images. These ephemeral maps, some of them quite extensive and elaborate, are known only from secondary sources. For centuries, however, explorers, whalers and traders also relied upon the cartographic skills of Inuit they encountered, and examples of these maps on paper by Inuit can still be found in museums and archives.

1988: 6

McGrath remarque que tous les toponymes inuits sont accompagnés d’un récit oral, sans lequel ils ne font pas sens, constatation que fait aussi Collignon : « Pour un(e) Inuk, c’est tout un univers mental, une représentation de l’espace et du territoire qui s’ouvre à lui (à elle) à travers le toponyme. » (2004: 100) Ainsi la carte telle que pensée par les Inuits est-elle difficilement transmissible et utilisable dans un autre contexte culturel : ne conserver que les noms des lieux signifierait la priver de sa fonction première, soit celle d’indiquer des bribes d’expériences et des conseils pour bien se diriger sur le territoire. En contrepartie, le respect de l’échelle, essentiel dans la cartographie occidentale, n’est pas une préoccupation chez les Inuits, qui préfèrent une gradation selon les ressources et les difficultés.

Cela dit, les explorateurs et missionnaires ont profité du savoir cartographique des Inuits pour se déplacer, puis pour prendre possession du territoire. Quelques exemples le démontrent. Ainsi, l’archipel des îles Belcher dans la baie d’Hudson est demeuré inconnu des cartographes occidentaux jusqu’à ce qu’un pilote inuit, nommé George Weetaltuk, en dessine une carte précise en 1913, à la demande du géologue Robert Flaherty, aussi réalisateur du documentaire Nanook of the North (1922). Selon Hélène Blais,

[c]ette étape est capitale dans l’histoire de la cartographie de la baie [d’Hudson] : après que Flaherty a fait connaître ce document, coproduit avec George Weetaltuk, les îles Belcher, qui n’avaient jamais pu être cartographiées correctement jusqu’alors, commencent à figurer précisément sur les cartes canadiennes.

2017: 214

Pour les Inuits, l’oubli d’éléments marquants de la topographie sur une carte, qui peut faire dérouter un parcours, est en revanche inadmissible. Le savoir, les connaissances, les récits qui meublent le territoire ont une valeur primordiale. Béatrice Collignon témoigne de la réaction d’Inuits à l’omission de représenter, sur une carte, deux hautes collines, connues de tous :

La carte, objet savant par excellence, représentation abstraite du territoire fondée sur des observations et mesures scientifiques, était prise à défaut par le savoir vernaculaire des habitants du territoire. Ses erreurs inversaient le rapport de force établi de longue date entre les Inuit et les savants qablunaat. […] Cet épisode illustre on ne peut mieux la portée politique, mais aussi psychologique des officialisations de séries entières de toponymes pour les Inuit. À travers leurs noms de lieux, c’est bien leur savoir qu’ils se sentent aujourd’hui en droit d’imposer, non comme légitime, mais, tout simplement, comme vrai.

2004: 95

Les rares cartes et les quelques récits qui témoignent d’épisodes où des représentations cartographiques sont transmises confirment d’une part l’utilisation d’outils pour se repérer et, d’autre part, la préséance des savoirs liés à l’expérience sur l’abstraction géographique que représente la cartographie occidentale. Ces divergences ont leur source dans un rapport différencié au territoire et, simplement, à des besoins différents entre Européens et Inuits. Toutefois, cela signifie aussi que l’emploi de cartes occidentales par les Inuits ne peut satisfaire leurs besoins, sauf lorsqu’ils doivent, comme les contraignent les États, négocier l’usage et la gestion de leur territoire. C’est à ce moment que s’amorcent des processus décoloniaux, qui renversent les cartographies imposées de l’extérieur et qui conduisent à un usage politique de la carte, cette fois à leur profit.

Les effets décoloniaux de la contre-cartographie de l’Arctique

L’exemple des Inuits illustre un rapport conflictuel entre l’usage du territoire et ses représentations cartographiques. Comme tout l’Arctique peut être considéré comme un espace colonial, on retrouve à la fois chez les Premières Nations, les Inuits, les Sâmes, les Yacoutes, mais aussi chez les peuples non autochtones des exemples de renversements, que Nancy Lee Peluso a proposé de nommer « counter-mapping » — ou « contre-cartographie » —, dans son analyse de la cartographie forestière et de ses effets sur les Autochtones dans le Kalimantan en Indonésie (1995). Selon elle, cette stratégie permet de s’approprier les techniques et les modes de représentation pour en renverser les effets politiques (Peluso, 1995: 384). Comme l’écrit Irène Hirt, ces initiatives de renversement permettent notamment aux peuples autochtones de se jouer des représentations cartographiques contraignantes, liées au pouvoir colonial[18].

Renversement du point de vue cartographique : vue inuite du sud du Canada, Carte reproduite dans Rudy Wiebe, Playing Dead. A Contemplation Concerning the Arctic, Edmonton, NeWest, 1989, Image numérique | 503 x 812 px

De multiples exemples dans le Nord et l’Arctique permettent de constater un processus de renversement décolonial, qu’il s’agisse de refaire émerger l’entièreté du territoire sâme dans le Nord de l’Europe, de renverser la toponymie du Danemark, de proposer une vision culturelle du monde circumpolaire ou, encore, comme dans le cas structuré des Inuits du Nunavik, de reprendre en main le pouvoir cartographique pour justifier l’utilisation des territoires. Dans tous les cas, ces processus se servent de la cartographie comme d’un outil à la fois culturel et politique.

La carte du Sápmi de Keviselie

Les Sâmes, peuple autochtone du Nord de l’Europe, vivent sur un territoire — le Sápmi — qui s’étend de la Norvège à la Russie. Ils ont connu un colonialisme semblable à celui des Inuits et des Premières Nations des Amériques. Dès les années 1970, ils entrent dans un mouvement décolonial, en réaction — comme c’était le cas pour les Cris au Québec — à la construction d’un barrage hydroélectrique sur leur territoire, dans leur cas par les Norvégiens. Un mouvement contre-cartographique se met en branle avec les oeuvres de l’artiste Hans Ragnar Mathisen — Elle-Hánsa en sâme, Keviselie de son nom d’artiste. Keviselie fait partie d’un regroupement militant qui cherche à mettre en valeur la culture sâme et à la revitaliser. Il s’inspire alors d’une carte de 1872 qui — chose rare — posait côte à côte la toponymie en norvégien, en danois et en sâme, pour dessiner une nouvelle carte, devenue célèbre, qui ignore les frontières politiques entre les États et présente le Sápmi dans son entièreté, avec sa toponymie propre. De plus, Keviselie ajoute un encart qui situe le centre du monde au pôle Nord, ce qui recentre le monde des Sâmes dans un ensemble circumpolaire, peuplé par d’autres peuples autochtones, et non plus aux marges du continent européen. Le mouvement décolonial proposé par la carte est multiple, tant par l’affirmation de l’existence d’un territoire hors des frontières coloniales que par la reprise d’une toponymie sâme et par le décentrement, qui ramène le Sápmi au coeur de l’Arctique.

Keviselie (Hans Ragnar Mathisen), Carte du Sápmi unifié (1975), Image numérique | 1280 x 1057 px

Maria Therese Stephansen écrit que cette carte permet de faire émerger la culture et le territoire sâmes, alors qu’ils avaient été effacés par la cartographie scandinave, par la prise de possession territoriale et par la suppression de l’enseignement des langues sâmes. La simple présentation des noms sâmes des lieux du Sápmi constitue, selon elle, un processus politique de décolonisation :

The landscape is filled with invisible content: narratives, imagery and handed-down knowledge of survival. The Sami people in the north of Scandinavia have experienced colonization and assimilation to the point where, as a people, they have become invisible. In the Artic, as elsewhere, industrial development has brought colonial violence — the displacement and dispossession of indigenous people. This has been visible, primarily, in two ways: the taking of the land and the banning of the language. The connection of a language to its landscape of origin can be powerful: the linguistic landscape can function as a bearer of history and culture. Remembering the old names can therefore become a strategy for decolonization.

2017: 113

La carte, comme le suggérait John Brian Harley, est un véritable récit. Celle de Keviselie a servi de répertoire des noms de lieux sâmes, qui avaient été oubliés ou jamais compilés dans une forme contemporaine. Elle a aussi permis une prise de conscience, à savoir que la reconstruction, de manière abstraite, d’un territoire soumis par la colonisation peut en démontrer l’existence. Le renversement est fascinant : la carte, outil abstrait, rétablit d’un seul coup de dessin un territoire sans que cela nécessite de rapport de force sur le terrain. Comme les colonisateurs d’autrefois, qui prenaient possession d’un pays par une simple déclaration cartographique, Keviselie fait de même, mais dans un processus décolonial. Le pays n’est pas regagné politiquement, mais il l’est symboliquement.

Créer de nouveaux liens circumpolaires

Dans la lignée de la carte de Keviselie, une carte illustrant les rapports entre le Québec et le Sápmi a été réalisée en 2018 lors du « Printemps nordique », une grande manifestation culturelle tenue à Montréal par la Société de la Place des Arts, laquelle s’est associée à des chercheurs universitaires, dont je faisais partie, pour proposer une vision renouvelée des cultures nordiques. Elle nous a mandatés pour réfléchir, sous la forme d’une carte géographique, aux rapports entre les espaces circumpolaires et, plus précisément dans le cas de cette manifestation, aux moyens de faire prendre conscience aux Québécois de leur proximité avec les autres cultures du Nord, notamment du « Sápmi », territoire invité de l’événement. Avec une équipe de Harstad, en Norvège, nous avons travaillé à l’inversion des perspectives du Nord et du Sud, ce qui a donné un résultat que nous voulions d’une grande simplicité, mais qui causait un certain désarroi : sur un mur haut de deux étages, une carte vue du Nord (le Sud était tout en haut) où étaient mis de l’avant de manière simplifiée non plus les frontières politiques, mais les territoires culturels, et rapprochait en exagérant leur étendue les territoires du Québec et du pays sâme. Le public cherchait d’abord à reconnaître quelques éléments familiers — le fleuve Saint-Laurent, l’Islande —, mais prenait un certain temps pour se retrouver dans cette carte pourtant assez fidèle de la réalité des territoires. Ceux qui tenaient aussi un format réduit de la carte entre leurs mains la retournaient, replaçant le Sud en bas et le Nord en haut, puis revenaient à la représentation proposée.

Le Québec et le Sápmi vus du Nord (2018), Carte de l’Atlantique Nord avec le Nord et le Sud inversés produite à l’occasion du « Printemps nordique », Image numérique | 11 266 x 5819 px

Ce simple renversement des perspectives imposait une adaptation décoloniale : ce qui paraissait être le bout du monde en devenait le centre, des territoires « lointains » semblaient désormais « voisins », enfin, l’improbable relation est-ouest proposée par la perspective circumpolaire rapprochait en un tout jusque-là impensé les pays nordiques, le pays sâme, l’Islande, le monde inuit, le Labrador, le Nunavut et le Québec. Tout au loin apparaissait faiblement « le sud du Sud » : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis.

Renverser la toponymie coloniale

L’artiste danois Asmund Havsteen-Mikkelsen a produit en 2003 une carte qui inverse le processus colonial entre son pays et le Groenland — que les Inuits appellent Kalaallit Nunaat, soit « le pays des Groenlandais ». La carte, qu’il a intitulée « Qallunaat Nunaat — Danmark », reprend le nom du Groenland et le terme employé par les Inuits pour désigner les Occidentaux, les Qallunaat. Ainsi, le Danemark, pays colonisateur de l’Arctique, devient pour les besoins de l’oeuvre un territoire occupé linguistiquement par le groenlandais. L’oeuvre a été réalisée pour une exposition et un ouvrage collectif intitulés Intimate Absence, des projets initiés par l’artiste norvégien Patrick Huse et portant sur la réévaluation artistique des concepts du Nord. Sur la carte de Havsteen-Mikkelsen, tous les noms de ville du Danemark ont été remplacés par des toponymes inuits avec, entre parenthèses, le nom local danois. Par exemple, Copenhague est devenue : « Nunap Utsussua (København) ».

Asmund Havsteen-Mikkelsen et Inuk Silis Hoegh, Qallunaat Nunaat — Danmark (2004), Carte réalisée dans le cadre du projet Melting Barricades, North Atlantic House (Copenhague) et Katuaq (Nuuk, Groenland), Une première version en noir et blanc a été reproduite dans Patrick Huse, Intimate Absence, Oslo, Delta Press et Henie Onstad Art Center, 2003, p. 83, Image numérique | 1446 x 1778 px

De plus, l’artiste a ajouté une légende à l’échelle non pas du Danemark, mais du Groenland : des carrés désignent les plus grandes villes, celles « de plus de 5 000 habitants » (à l’image de la capitale du Groenland, qui compte 5 000 habitants); les lieux de chasse, les aéroports, les postes isolés sont également indiqués, mais pas les routes, les chemins de fer ou les villes intérieures (ensevelies sous la glace).

L’artiste justifie ainsi son oeuvre :

If Greenland had occupied Denmark and had power over the country, it would be possible to move the population by force, cover the country with an icecap and give the places new Greenland names. Power is, as known, also manifested in language, and it is only people from Greenland who are culturally qualified to read the rude names the Danish places have been given on the map. The natural laughter, which often accompanies the reaction to the map, is then part of the play of cultural counter power.

Havsteen-Mikkelsen, 2003: 83

Ce pouvoir contre-culturel de la carte rend ainsi secondaire, au Danemark, la langue danoise. Il illustre les effets coloniaux de l’apposition d’une épistémologie cartographique groenlandaise sur le Danemark. Pour reprendre le titre général de l’exposition dont elle faisait partie, cette carte montre « l’absence intime » plus qu’elle ne l’énonce. Elle amuse, mais fait prendre conscience en creux de la violence du geste colonial, et de l’effacement culturel et linguistique causé par le colonialisme danois envers les Inuits du Groenland.

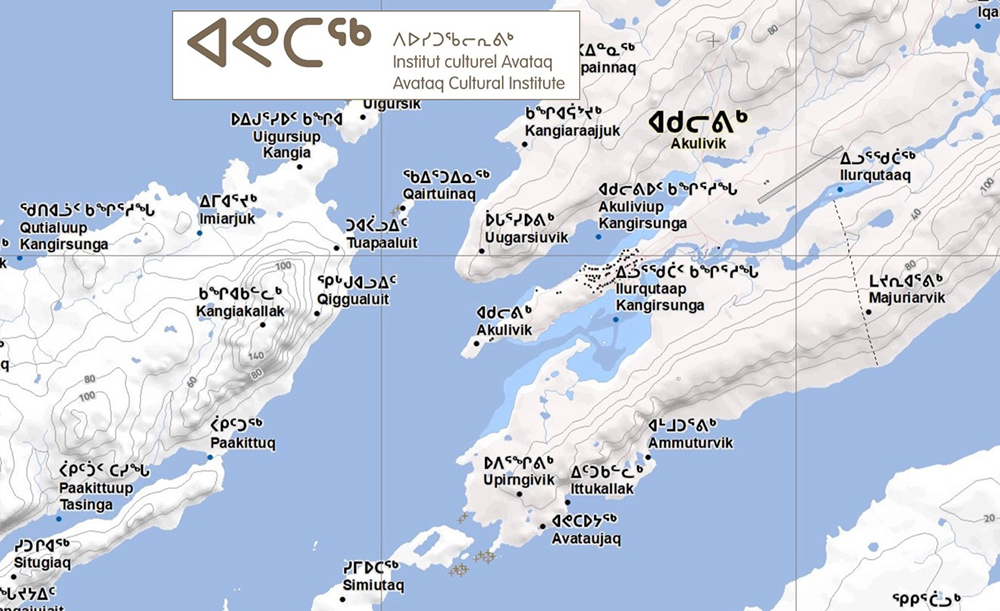

Prendre le pouvoir cartographique : Nunatop

L’écrasement de la toponymie autochtone par la cartographie coloniale n’a pas pour autant effacé l’usage des noms de lieux par les populations inuites et des Premières Nations. Aussi, dès la signature de traités, comme celui de la Convention de la Baie-James et du Nord-Est québécois , en 1975, les Inuits du Nunavik ont voulu reprendre le contrôle du processus cartographique et se réapproprier la toponymie inuite pour leur territoire. Cette initiative avait certes un objectif culturel et linguistique, mais également stratégique : la convention imposait aux Inuits de justifier leur utilisation du territoire[19]. Le fait de nommer finement le Nunavik démontrait leur connaissance du terrain, ainsi que l’usage qu’ils en faisaient. De cette façon est né, dans les années suivant la signature de la Convention, par l’entremise de l’Institut culturel Avataq (seule organisation culturelle contrôlée par les Inuits du Nunavik), le grand projet cartographique « Nunatop ». Cette initiative stratégique, organisée et à long terme, vise à produire une cartographie inuite, en inuktitut et selon le savoir traditionnel inuit, du territoire du Nunavik.

La volonté de reprendre le contrôle de la toponymie est un enjeu décolonial majeur, comme l’écrit Hélène Blais :

Il faut pouvoir nommer des lieux, qui ont la plupart du temps déjà un nom, mais qui sont parfois rebaptisés par le colonisateur, et il faut représenter des paysages pour lesquels la sémiologie mise au point par les services topographiques européens n’est pas toujours adaptée.

2017: 214

Béatrice Collignon, qui a accompagné les Inuits du Nunavut dans ce travail de renversement, explique que ces réappropriations « relèvent d’une part d’un souci de transmission d’informations sur le territoire, d’autre part d’une volonté de faire reconnaître le caractère inuit du territoire, dans une perspective politique » (2004: 90). Elle met toutefois en garde contre un risque culturel à procéder ainsi, celui de figer la manière de nommer les lieux, alors que la culture inuite valorise un rapport dynamique avec les personnes, les souvenirs, les lieux et les pratiques. Cela « rompt, écrit-elle, le processus d’ajustements permanents de la tradition héritée aux usages du moment » (99).

L’Institut culturel Avataq publie en 1987 un premier Répertoire toponymique du Nunavik, qui se veut un inventaire de l’ensemble des noms donnés par les Inuits aux lieux qu’ils fréquentent : îles, grèves, rivières, ruisseaux, rapides, lacs, montagnes, pointes, îlots, anses, villages, etc. Ce travail patient pour recueillir les toponymes s’accompagne d’un travail cartographique pour les situer sur le territoire, aujourd’hui à l’aide de la géolocalisation. Ce n’est qu’en 2019 qu’Avataq lance une série de cartes qui reprennent ces noms de lieux, achevant ainsi un processus étalé sur plus de trente années[20].

Extrait de la carte VS05 Akulivik (2019), Carte produite dans le cadre du projet Nunatop de l'Institut culturel Avataq, Échelle 1:50.000, Image numérique | 2284 x 1396 px

Dès le départ, les aînés attribuaient la plus haute importance à ce projet, tant pour la défense de leurs droits que pour la survie de leur langue et de leur culture. Ils déclaraient ainsi que les traditions orales qui accompagnent la connaissance du territoire constituent des

ressources [qui] d[evaient] [désormais] faire l’objet d’une documentation et être placées sur le même pied que la culture écrite, y compris la transmission visuelle, de la société dominante, faute de quoi elles perdront graduellement du terrain.

Müller-Wille, 1987: 2

L’objectif était aussi pratique : si l’on connaît les noms des lieux au Nunavik, on peut se retrouver sur le territoire et trouver les ressources nécessaires à sa survie :

Les Inuits se déplaçaient autrefois sur de longues distances en se servant non pas de cartes géographiques, mais bien de toponymes et de récits traditionnels. Voilà un procédé à transmettre aux jeunes qui, parce qu’ils ignorent la toponymie ancienne, perdent leur motoneige, traîneau et autre équipement de chasse. S’ils connaissaient le nom des lieux, ils pourraient retourner chercher ce qu’ils laissent derrière.

Epoo, 1987: ix

La publication de cartes, la création de bases de données toponymiques, ainsi que leur utilisation permettent d’adapter l’usage cartographique au monde culturel du Nunavik. L’objectif s’appuyait aussi sur une assise décoloniale importante, puisque ces initiatives démontrent hors de tout doute que cet espace, d’abord défini abstraitement par les colonisateurs comme une terra incognita, est manifestement un lieu culturel, habité, pensé, nommé, parcouru et vécu. La valeur stratégique de ces cartes n’échappe pas aux Inuits : aujourd’hui encore, quiconque veut se procurer l’une des 650 cartes produites par Nunatop doit préalablement expliquer dans quel but il souhaite les acquérir[21].

Recomplexifier l’Arctique en décentrant le Nord

Les jeux de renversement cartographique permettent de révéler les effets du pouvoir sur les représentations du territoire, l’effacement colonial de cultures et de liens, ainsi que le caractère conventionnel des « extrêmes » du monde, selon où l’on place le « centre ». Ils peuvent aussi servir d’outils de négociation dans les cas autochtones pour revendiquer l’utilisation de territoires, notamment lorsque la toponymie démontre une fréquentation intime du terrain et un conflit des codes entre différentes langues, comme c’est le cas pour les Inuits du Nunavik. Toutefois, utiliser l’instrument de l’autre pour se défendre ne permet pas la réinstauration d’une conception autochtone de l’espace et du territoire. C’est lutter sur le terrain de l’autre, avec ses propres conceptions. Aussi, les renversements décoloniaux des cartes ont leurs limites, comme le précise Irène Hirt :

Over the last decades, counter-mapping has become a decisive strategy for Indigenous communities and organizations around the world in their struggles for acknowledgment of their cultural, political and territorial rights. It has been an efficient tool to appropriate the state’s techniques and modes of representation and reinforce the legitimacy of Indigenous claims. However, this resistance and the struggle for emancipation have been primarily developed within the epistemological frameworks of Western mapping science and have lacked critical reflection about what Linda Tuhiwai Smith has described as the decolonization of Indigenous methodologies.

2012: 107

La réappropriation des outils cartographiques coloniaux par les peuples autochtones présente ainsi le risque d’un oubli épistémologique des modes de relation au territoire tels qu’ils étaient avant la colonisation. Les traditions cartographiques inuites sont liées aux pratiques orales et performatives, et ne font pas sens sans ces dernières. Elles témoignent non d’une possession du territoire, mais de modes de vie, de récits, de légendes, de ressources, de souvenirs et de rêves, qui forment un tout holiste avec la territorialité. La mise de l’avant des toponymes inuits permet un renversement politique et linguistique, mais elle transforme du même souffle la conception inuite de la carte, en figeant les termes selon une pratique occidentale qui ne nécessite, par la suite, que peu de rapports dynamiques avec le terrain. Le renversement décolonial de la carte est certes un gain politique, mais il soulève aussi un risque : celui de perdre une conception propre du territoire.

Cette réserve ne devrait toutefois pas effacer l’extraordinaire transformation en cours dans l’Arctique, qui révèle une prise de conscience des effets de l’état de « marge » par rapport au « centre », et ce, dans toutes les cultures circumpolaires, qu’elles soient autochtones ou allochtones. Le « Nord » a été pensé par le « Sud », tout comme l’Arctique est contrôlé en grande partie par le reste du monde, tant d’un point de vue politique, culturel, conceptuel, environnemental que linguistique. Louis-Edmond Hamelin appelait à un geste plus large de renversement, dont les initiatives cartographiques présentées ici se veulent l’un des aspects : « [L]e Nord […] ne semble qu’une “périphérie”, répondant ainsi à une idéologie sudiste d’“englobance”. En fait, le Nord constitue une sphère tout autant ontologique que le Sud et il est également définitoire […]. » (1999: 19)

Définir le Nord par lui-même. Tenter de faire émerger sa complexité pour lutter contre la simplification historique dont il a été l’objet. « Recomplexifier[22] » le Nord et l’Arctique. C’est là le chantier, ouvert et en cours, qui sous-tend les renversements cartographiques.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Cette expression, « au-delà », est un marqueur important et souvent retrouvé dans les récits du Nord. Elle désigne une frontière moins physique qu’intellectuelle et conceptuelle, « au-delà » de laquelle s’ouvre un monde inconnu, « au-delà » du continuum de l’espace cartésien, « au-delà » de l’application de la loi, « au-delà » de la cartographie, ouvrant un espace de la « nature » où finit la « culture ». Voir à ce sujet l’ouvrage collectif dirigé par Stéphanie Bellemare-Page, Le lieu du Nord. Vers une cartographie des lieux du Nord (2015).

-

[2]

Je remercie Yannick Legault et Nay Theam pour leur travail de recherche et de synthèse, nécessaire à la rédaction de cet article.

-

[3]

Pour le Québec, voir l’ouvrage pionnier et marquant de Georges Emery Sioui, Pour une autohistoire amérindienne. Essai sur les fondements d’une morale sociale (1989), qui tente de révéler les processus de masquage culturel du colonialisme, pour faire émerger ce qui reste des fondements autochtones.

-

[4]

Sur cette question, voir les travaux de l’historien islandais Sumarlidi R. Isleifsson sur le caractère monstrueux des cartes de l’Islande (Ísland. Framandi land, 1996) et, en traduction en français, sur l’impression d’éloignement qui s’en dégage (Deux îles aux confins du monde. Islande et Groenland. Les représentations de l’Islande et du Groenland du Moyen Âge au milieu du XIXe siècle, 2018 [2015]).

-

[5]

L’utilité des cartes fait oublier qu’elles sont des abstractions, associées par convention à un territoire donné. Geoff King rappelle qu’il est nécessaire de prendre conscience de ce jeu d’abstraction : « The mapped reality appears to be inviolate, existing on the territory itself rather than being the outcome of particular institutional and representative practices. Maps are granted the status only of passive representation. To blur the distinction between map and territory is to destabilize this relationship, to acknowledge the socially constructed character of the mappings within which our lives are oriented. » (1996: 16-17)

-

[6]

Colloque « Vers une cartographie des lieux du Nord — Mémoire, abandon, oubli » organisé par l’Université du Québec à Montréal et l’Université de Stockholm à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal, du 28 au 30 mars 2012.

-

[7]

Pour le cas de la construction des barrages hydro-électriques de la Baie-James sur le territoire cri, voir l’article de Caroline Desbiens, « Le Jardin au Bout du Monde. Terre, texte et production du paysage à la Baie James » (2008).

-

[8]

Une chanson de la poète innue Joséphine Bacon et de la chansonnière Chloé Sainte-Marie, intitulée « Mishapan Nitassinan » (2002), reprend des noms de lieux communs de l’Amérique issus de langues autochtones en une incantation à saveur politique qui révèle cette présence topographique dans la vie d’aujourd’hui.

-

[9]

Cette partie sur « L’invention du Sud » et la suivante sur « La conception de l’espace chez les Inuits » sont issues d’un colloque franco-allemand sur « Le Nord du Nord » tenu à Nancy en 2018.

-

[10]

Avant la guerre froide, l’État fédéral canadien n’était peu ou pas du tout présent dans l’Arctique, laissant les seules relations avec les Inuits aux soins des compagnies et des missionnaires. Il n’a commencé à s’y intéresser que dans les années 1950, à la faveur d’une affirmation de sa souveraineté, alors remise en question par les pays arctiques limitrophes.

-

[11]

Dans la langue inuktitut, ce terme désigne l’allochtone : celui qui n’est pas inuit.

-

[12]

Voir à ce sujet l’excellente analyse d’Éric Canobbio, Géopolitique d’une ambition inuite. Le Québec face à son destin nordique (2009).

-

[13]

Taamusi Qumaq relate dans son autobiographie qu’il faut attendre aussi tardivement que 1964 pour que les Inuits prennent conscience qu’ils forment ensemble une entité territoriale — le Nunavik — et que cette dernière est déterminée par rapport à une « autre », le « Sud » : « En 1964, les leaders inuit du Nord québécois se rencontraient pour la première fois » (2009: 94), « mais il a fallu attendre une autre année avant que les représentants des collectivités du Nord québécois puissent se rassembler pour discuter de l’autonomie politique » (104).

-

[14]

Voir notamment Michael Fortescue, « Eskimo Orientation Systems » (1988).

-

[15]

Sur ce déplacement forcé, voir notamment le film documentaire de Patricia V. Tassinari, Broken Promises (1995).

-

[16]

« En inuktitut moderne, le lexème nuna est indécomposable, mais il pourrait provenir d’une racine nu(k)- qui signifierait “correspondant au centre” et d’un suffixe -na jouant un rôle démonstratif (comme dans una, “ceci” ou suna, “quoi?” — littéralement : “quelle chose ça?”). La terre habitée serait donc définie comme “ceci qui correspond au centre”. » (Dorais, 2008: 11)

-

[17]

Béatrice Collignon écrit toutefois que des mots permettent de les opposer : nuna (« la terre »), hiku (« le couvert glacé », la banquise) et tariup (« le sel », « la mer ») (1996: 74-75).

-

[18]

« Pendant des siècles, les peuples autochtones ont été les victimes de la conquête et de la colonisation. Or depuis quelques décennies, ils ont engagé “une sorte de conquête à l’envers” afin de récupérer leurs terres et revendiquer des formes d’autonomie politique et territoriale. Aussi se sont-ils appropriés les outils du colonisateur pour les mettre au service de leur programme politique : dans ce contexte, la cartographie est devenue un langage de contestation politique et un moyen de résister à l’ordre territorial imposé par les États-nations et aux forces déstructurantes de la mondialisation économique et culturelle. » (Hirt, 2009: 171)

-

[19]

Robin McGrath écrit à ce propos : « Land claims negotiations, which are tied to issues of Canadian Arctic sovereignty, have required the knowledge and expertise of Inuit elders in documenting land use and occupancy by producing maps to show traditional hunting areas, animal migration routes, sea-ice trails and seasonal habitations. These maps provide information to help political and environmental officials in determining who shall use the land and for what purposes. » (1988: 6)

-

[20]

Voir le site www.nunatop.com.

-

[21]

On peut lire sur le site Internet Nunatop :« It will be possible to submit a form explaining who and how the information is meant to be used in order to obtain authorization for purchasing one or several maps. » (Benito, s.d.)

-

[22]

Cette notion a été développée, en partenariat avec les Sâmes et le Arctic Arts Summit, alors dirigé par Maria Utsi, et a fait l’objet d’une publication plurilingue (jusqu’à maintenant, en 14 langues du Nord et de l’Arctique), intitulée en français Qu’est-ce que l’imaginaire du Nord? Principes éthiques (Chartier, 2018).

Bibliographie

- Bacon, Joséphine et Chloé Sainte-Marie. 2002. « Mishapan Nitassinan », Je marche à toi, Montréal : Octant Musique, CD, piste 1.

- Bellemare-Page, Stéphanie, Daniel Chartier, Alice Duhan et Maria Walecka-Garbalinska. 2015. Le lieu du Nord. Vers une cartographie des lieux du Nord. Québec et Stockholm : Presses de l'Université du Québec et Université de Stockholm, « Droit au pôle », 242 p.

- Benito, Marta (dir.). [s. d.]. The Nunatop Project. Infoterria. https://www.infotierra.com/nunatop. Consultée le 4 août 2019.

- Blais, Hélène. 2017. « Cartographie coloniale et savoirs vernaculaires », dans Jean-Marc Besse et Gilles A Tigerghien (dir.), Opérations cartographiques. Arles et Versailles : Actes Sud et ENSP, p. 207-217.

- Boudreau, Claude. 1994. La cartographie au Québec. 1760-1840. Québec : Presses de l'Université Laval, 270 p.

- Canobbio, Éric. 2009. Géopolitique d'une ambition inuite. Le Québec face à son destin nordique. Québec : Septentrion, « Territoires », 372 p.

- Chartier, Daniel. 2018. Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques. Montréal et Harstad : Imaginaire | Nord et Arctic Arts Summit, « Isberg », 162 p.

- Chevrel, Yves. 2000. « Ne pas perdre le Nord! », dans Monique Dubar et Jean-Marc Moura (dir.), Le Nord, latitudes imaginaires. Villeneuve-d'Ascq : Presses de l'Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, « UL3 Travaux et recherches », p. 13-22.

- Collignon, Béatrice. 1996. Les Inuit. Ce qu'ils savent du territoire. Paris et Montréal : L'Harmattan, « Géographie et cultures », 254 p.

- Collignon, Béatrice. 2004. « Recueillir les toponymes inuit. Pour quoi faire? ». Études/Inuit/Studies, vol. 28, no 2 « Espaces-Lieux-Noms », p. 89-106.

- Desbiens, Caroline. 2008. « Le Jardin au Bout du Monde. Terre, texte et production du paysage à la Baie James ». Recherches amérindiennes au Québec, vol. 38, no 1, p. 7-15.

- Dorais, Louis-Jacques. 2008. « Terre de l'ombre ou terre d'abondance? Le Nord des Inuit », dans Daniel Chartier (dir.), Le(s) Nord(s) imaginaire(s). Montréal : Imaginaire | Nord, « Droit au pôle », p. 9-22.

- Dorais, Louis-Jacques. 2009. « Un personnage exceptionnel », dans Taamusi Qumaq (dir.), Je veux que les Inuit soient libres de nouveau. Québec : Presses de l'Université du Québec, « Jardin de givre », p. 7-29.

- Edney, Matthew H. 2019. Cartography. The Ideal and its History. Chicago : University of Chicago Press, 296 p.

- Epoo, Johnny. 1987. « Préface », dans Ludger Müller-Wille (dir.), Répertoire toponymique du Nunavik (Québec, Canada). Inukjuak : Institut culturel Avataq, p. ix-x.

- Fortescue, Michael. 1988. « Eskimo Orientation Systems ». Meddelelser om Grønland, no 11 « Man and Society », p. 3-30.

- Giraut, Frédéric et Myriam Houssay-Holzschuch. 2016. « Place Naming as Dispositif. Towards a Theorical Framework ». Geopolitics, vol. 21, no 1, p. 1-21.

- Hamelin, Louis-Edmond. 1999. « À la rencontre du Nord et du Sud ». Cap-aux-Diamants. La revue d'histoire du Québec, no 56 « Au nord du Nord », hiver, p. 19-22.

- Hamelin, Louis-Edmond, Stéfano Biondo et Joë Bouchard. 2013. L'apparition du Nord selon Gérard Mercator. Québec : Septentrion, 190 p.

- Harley, John Brian. 1989. « Deconstructing the Map ». Cartographica, vol. 26, no 2, printemps, p. 1-20.

- Havsteen-Mikkelsen, Asmund. 2003. « The Occupied Denmark », dans Patrick Huse (dir.), Intimate Absence. Oslo : Delta Press et Henie Onstad Art Center, p. 83-85.

- Hirt, Irène. 2009. « Cartographies autochtones. Éléments pour une analyse critique ». L'Espace géographique, vol. 38, no 2, p. 171-186.

- Hirt, Irène. 2012. « Mapping Dreams/Dreaming Maps. Bridging Indigenous and Western Geographical Knowledge ». Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, no 16, p. 105-120.

- Isleifsson, Sumarlidi R. 1996. Ísland. Framandi land. Reykjavík : Mál og Menning, 241 p.

- Isleifsson, Sumarlidi R. 2018 [2015]. Deux îles aux confins du monde. Islande et Groenland. Les représentations de l’Islande et du Groenland du Moyen Âge au milieu du XIXe siècle, traduit de l'islandais par François Émion avec la collaboration de Virginie Adam. Québec : Presses de l'Université du Québec, « Droit au pôle », 244 p.

- King, Geoff. 1996. Mapping Reality. An Exploration of Cultural Cartographies. New York : St. Martin's Press, 216 p.

- McGrath, Robin. 1988. « Maps as Metaphor. One Hundred Years of Inuit Cartography ». Inuit Art Quarterly, vol. 3, no 2, printemps, p. 6-10.

- McGrath, Robin. 1991. « Inuit Maps and Inuit Art ». The Inuit Art Enthusiast Newsletter, no 45, p. 1-20.

- Müller-Wille, Ludger. 1987. « La toponymie inuite du Nunavik. L’établissement du répertoire », dans Ludger Müller-Wille (dir.), Répertoire toponymique du Nunavik (Québec, Canada). Inukjuak : Institut culturel Avataq, p. 1-23.

- Nietschmann, Bernard. 1994. « Defending the Miskito Reefs with Maps and GPS. Mapping with Sail, Scuba, and Satellite ». Cultural Survival Quarterly, vol. 18, no 4, décembre. https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/defending-miskito-reefs-maps-and-gps-mapping-sail-scuba. Consultée le 30 juillet 2019.

- Peluso, Nancy Lee. 1995. « Whose Woods are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia ». Antipode. A Radical Journal of Geography, vol. 27, no 4, p. 383-406.

- Qumaq, Taamusi. 2009. Je veux que les Inuit soient libres de nouveau. Québec : Presses de l'Université du Québec, « Jardin de givre », 153 p.

- Saïd, Edward. 2000 [1993]. Culture et impérialisme, traduit par Paul Chemla. Paris : Fayard, 558 p.

- Sioui, Georges E. 1989. Pour une autohistoire amérindienne. Essai sur les fondements d’une morale sociale. Québec : Presses de l'Université Laval, 157 p.

- Stephansen, Maria Therese. 2017. « A Hand-drawn Map as a Decolonising Document. Keviselie (Hans Ragnar Mathisen) and the Artistic Empowerment of the Sami Movement ». Afterall. A Journal of Art, Context and Enquiry, no 44, automne-hiver, p. 112-121.

- Tassinari, Patricia V. (réal.). 1995. Broken Promises. Canada : Office national du film du Canada, DVD, 52 min.

- Vézinet, Monique. 1975. « Analyse sémantique des catégories de l’espace ». Recherches amérindiennes du Québec, vol. 5, no 3, p. 48-61.

- Wiebe, Rudy. 1989. Playing Dead. A Contemplation Concerning the Arctic. Edmonton : NeWest, 160 p.

Liste des figures

Markusi Ijaittuq, Carte du poste d’Ivujivik à la pointe nord-ouest du Nunavik au Québec en 1967, recueillie par Bernard Saladin, Reproduite dans Monique Vézinet, « Analyse sémantique des catégories de l’espace », Recherches amérindiennes du Québec, vol. 5, no 3, p. 48-61, Image numérique | 1114 x 1441 px

Asmund Havsteen-Mikkelsen et Inuk Silis Hoegh, Qallunaat Nunaat — Danmark (2004), Carte réalisée dans le cadre du projet Melting Barricades, North Atlantic House (Copenhague) et Katuaq (Nuuk, Groenland), Une première version en noir et blanc a été reproduite dans Patrick Huse, Intimate Absence, Oslo, Delta Press et Henie Onstad Art Center, 2003, p. 83, Image numérique | 1446 x 1778 px

10.7202/013198ar

10.7202/013198ar