Résumés

Résumé

À partir d’une expérience de muséologie participative menée avec des représentants autochtones pour la réalisation de la nouvelle exposition de référence des Musées de la civilisation de Québec, cet article propose une réflexion sur les enjeux, les défis et les limites des stratégies de représentations de Soi et des processus de décolonisation en muséologie. L’étape du développement des contenus – plus précisément celle du choix des objets à exposer –, de l’élaboration du discours les accompagnant et de la création des dispositifs de présentation servira de point d’ancrage à cette réflexion. Si les objets sont des éléments fondateurs du discours en muséologie, qui doit parler à travers eux dans le cadre d’une démarche visant la décolonisation des pratiques muséales et favorisant la représentation de Soi par les Autochtones ? En quoi l’objet et les réflexions liées à sa mise en scène dans une exposition peuvent-ils devenir les vecteurs d’un processus de décolonisation de la muséologie ?

Mots-clés :

- Jérôme,

- Kaine,

- muséologie participative,

- Autochtone,

- décolonisation,

- représentation de soi,

- objets,

- patrimoine immatériel,

- C’est notre histoire

Abstract

This article concerns a participative museological project conducted with Indigenous representatives for the conception of the new exhibition of reference at the Museums of Civilization (Québec). It addresses some issues, challenges and limits in the strategies elaborated for developing the representations of Self and reinforcing the current decolonization process in museology. This reflection is based on the content development steps, and specifically documents the way the objects to be exposed have been chosen, the development of the speech accompanying them and the creation of the presentations devices. If the objects organize the speech in museology, who are the ones to speak through the objects in the decolonization process of the Museum practices and the valorization of the representation of Self by Indigenous Peoples ? How can the objects and reflections related to their staging in an exhibition become vectors of the museology decolonization process ?

Keywords:

- Jérôme,

- Kaine,

- Participative Museology,

- Aboriginal People,

- Decolonization,

- Representation of Self,

- Objects,

- Immaterial Heritage,

- This is our Story

Resumen

A partir de una experiencia de museología participativa con representantes autóctonos en la realización de la nueva exposición de referencia de los Museos de la civilización de Quebec, este artículo propone una reflexión sobre las contingencias, los desafíos y los límites de las estrategias de representación de Sí mismo y del proceso de descolonización en museología. La etapa del desarrollo de los contenidos y de la creación de los dispositivos de presentación, servirá como punto de arraigamiento de esta reflexión. Si los objetos constituyen los elementos en donde se funda el discurso de la museología, ¿ quién debe hablar a través de ellos en el marco de un proceso cuya finalidad es la descolonización de las prácticas museísticas y que busca favorecer la representación del Sí mismo de los autóctonos ? ¿ Cómo los objetos y las reflexiones ligadas con el montaje de una exposición pueden convertirse en vectores de un proceso de descolonización de la museología ?

Palabras clave:

- Jérôme,

- museología participativa,

- autóctono,

- descolonización,

- representatcion de si mismo,

- objetos,

- patrimonio inmaterial,

- exposición C’est notre histoire

Corps de l’article

Introduction[1]

Quand vous mettez un masque plus un masque, plus un masque, plus un masque et que vous écrivez dessous masque, cela me fatigue. Vous mettez un panier, plus un panier, plus un panier, plus un panier et puis vous écrivez panier, plus quelques explications, cela me fatigue aussi.

Hainard 2007a : 5

Le 24 novembre 2013, après quatre années de rencontres, d’ateliers et de consultations, le Musée de la civilisation de Québec (MCQ) inaugurait sa nouvelle exposition de référence C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe siècle, réalisée en collaboration avec La Boîte Rouge vif (LBRv)[2] et son volet de recherche (DCM). Les équipes MCQ/LBRv furent appuyées et orientées par une assemblée consultative (Mamo/ensemble) composée d’au moins un représentant par nation et groupes d’intérêts autochtones (Terres en Vues, Conseil en éducation des Premières Nations, etc.), d’un comité scientifique composé de chercheurs autochtones et non-autochtones, ainsi que de groupes de recherche universitaires. Des historiens et des anthropologues ont produit des rapports exploratoires pour les Inuit et pour chacune des dix Premières Nations du Québec. Des intellectuels et des praticiens de l’art autochtone ont été sollicités dès le début ou au cours du processus (Guy Sioui Durand, France Trépanier, Sylvie Paré), l’un d’entre eux ayant été engagé pour développer un scénario de l’exposition (Yves Sioui Durand). Des artistes reconnus ou émergents (Lydia Paradis Mestokosho, Jacques Newasish, Nadia Myre, Naomi Fontaine, Michel Savard, entre autres) ont créé ou prêté des oeuvres percutantes illustrant diverses facettes des réalités autochtones actuelles. Pendant près de quatre ans, les équipes MCQ/LBRv ont donc mobilisé un grand nombre de partenaires, que ce soit sur le terrain ou dans les institutions, autour d’un processus complexe, animés par cette question : comment voulez-vous vous (re)présenter dans la nouvelle exposition (quoi dire, et comment le dire) ?

Différents aspects du processus et certains résultats de ces concertations ont été traduits dans l’exposition finale, le plus souvent avec finesse et créativité, au point de participer à la reconnaissance de cette exposition (Prix 2014 d’histoire du Gouverneur général pour l’excellence des programmes en musée : Histoire vivante !). Mais au moment de son inauguration, la nouvelle exposition présentait peu de dispositifs de mise en scène des objets proposés par les Inuit et les membres des Premières Nations ayant participé à la démarche de concertation-création. Seulement seize des 400 objets en exposition présentaient les textes issus des concertations, et seulement trente pour cent des choix réalisés par les partenaires autochtones lors des ateliers-objets avaient été intégrés à l’exposition. Alors qu’une partie de ces ateliers visaient à documenter le nom de certains objets en langue vernaculaire, aucun objet n’était présenté par son nom d’origine.

Il n’y a pas lieu ici de revenir sur les raisons de ce décalage. Notre propos ne porte pas non plus sur l’ensemble d’un processus qui avait pour objectif de favoriser l’appropriation par les Premières Nations et les Inuit d’un discours sur Soi, produit par Soi, dans un espace de l’Autre qui demeure encore, pour plusieurs Autochtones, un symbole fort des lourdes pertes culturelles subies depuis le milieu du XIXe siècle. Cet article s’intéresse plutôt à une partie seulement du programme : les réflexions qui ont été menées avec les représentants autochtones sur la place des objets, sur les discours à communiquer à travers eux ainsi que sur les dispositifs muséographiques devant les mettre en valeur. Notre réflexion s’inscrit en ce sens dans les débats actuels portant sur la décolonisation des savoirs et des méthodologies en contexte autochtone, plus particulièrement dans les domaines de l’anthropologie et de la muséologie. Suivant l’examen critique opéré depuis le début des années 1990, de nombreuses institutions ont développé des approches collaboratives afin d’intégrer, à des degrés divers, la voix des autochtones dans les démarches reliées au développement du contenu des expositions et, plus globalement, de leur projet culturel (Ames 1999 ; Simpson 2001 ; Cobb 2005 ; Smith 2005 ; Philips 2006, 2011). Si les démarches participatives ont fait l’objet de nombreuses analyses (Kahn 2000 ; Phillips 2003 ; Clifford 2004 ; Dubuc et Turgeon 2004 ; Fienup-Riordan 2005 ; McMullen 2008 ; Devine 2010), peu d’entre elles ont insisté sur la place et le rôle de l’objet dans ces processus : si les objets sont des éléments centraux du discours en muséologie, qui doit parler à travers eux dans le cadre d’une démarche visant la décolonisation et favorisant la représentation de Soi par les Autochtones ? En quoi l’objet et les réflexions liées à sa mise en scène dans une exposition peuvent-ils devenir les vecteurs d’un processus de décolonisation de la muséologie ?

Nous présentons dans un premier temps le contexte général de réalisation de cette nouvelle exposition afin de mettre en valeur non seulement les différents acteurs et institutions engagés dans le processus, mais également les différentes expertises qui ont contribué à son développement. Dans les sections suivantes, nous aborderons les voix autochtones qui se sont exprimées sur les objets avant de revenir plus en détail sur certains dispositifs proposés par les représentants autochtones. Nous traiterons en conclusion quelques questions et pistes de réflexions dans le but de participer au renouvellement du traitement des objets dans le contexte de la muséologie autochtone.

Contexte : vues de l’objet

Dès 2009, au moment de la demande de subvention visant à renouveler l’exposition alors en place depuis 1998, les MCQ se sont engagés à explorer les possibilités d’une exposition basée sur les concepts d’autoreprésentation et de décolonisation, s’inscrivant dans la continuité des politiques et des pratiques développées depuis leur ouverture. Les orientations préliminaires présentées dans cette demande de subvention avaient d’ailleurs pour titre « Reprendre le contact » et préconisaient, « cette fois, de mener une démarche plus globale [avec les Nations autochtones] en enclenchant un processus qui mène de la genèse de l’exposition à sa concrétisation en salle » (MCQ 2009 : 6). Même si, en 25 ans d’existence, la relation des MCQ avec les Premières Nations et les Inuit du Québec s’est exprimée à travers de nombreuses actions dites « collaboratives » (protocoles d’entente, prêts d’objets, expositions temporaires, activités culturelles et éducatives, exposition permanente : Nous, les Premières Nations, 1998-2013) portées, entre autres, par la conservatrice Marie-Paule Robitaille, l’objectif était cette fois de réaliser une exposition participative. Laurent Jérôme a été engagé en janvier 2010 dans le but de développer et de promouvoir les conditions d’une telle démarche. L’institution voulait franchir une nouvelle étape : favoriser le développement des contenus et la représentation de Soi par les Inuit et les membres des Premières Nations du Québec en allant à leur rencontre, sur le terrain. Des discussions ont rapidement été engagées avec LBRv et la collaboration fut validée par l’institution et par le comité scientifique nouvellement constitué. Si le processus de concertation prenait forme (Jérôme 2010), il fallait également penser au programme qui serait développé pour mettre en valeur les objets.

Les MCQ ont construit leur réputation autour d’une approche singulière de la muséologie. Au moment de son ouverture en 1988, cette approche relevait autant de la nécessité que d’un pari audacieux. Au regard de l’absence de collection, le Musée a adopté une approche thématique au sein de laquelle l’objet est posé, non pas au coeur des expositions, mais comme une illustration de l’activité humaine. Aux MCQ, la conception d’une exposition est basée sur l’identification de grandes thématiques avant d’être pensée autour des objets. Roland Arpin, porteur du projet du nouveau Musée de la civilisation, puis premier directeur de la nouvelle institution, écrit :

Alors que beaucoup de musées placent les objets au centre de leurs préoccupations, le Musée de la civilisation, lui, y place la personne humaine. Les objets, tout importants qu’ils soient, n’y prennent place qu’en raison de leur signification et de leur utilisation. Ils sont mis avant tout comme des témoins de l’activité humaine. Ils sont donc replacés dans leur contexte et présentés de façon aussi vivante que possible.

Arpin 1997 : 297

De cette approche, qui représente une rupture en muséologie à la fin des années 1980 et participe au succès du nouveau Musée de la civilisation (Bergeron 2007), nous retenons deux éléments :

L’exposition n’est pas pensée autour de l’objet. Celui-ci sert de justification au discours. Il appuie le propos pour venir exprimer ou illustrer une idée, un thème ;

Même s’ils ne sont pas au centre des préoccupations, les objets doivent bénéficier d’une mise en scène aussi vivante que possible.

Dans un ouvrage consacré aux pratiques du MCQ, Arpin confirme sa posture initiale :

Au-delà de son enveloppe matérielle, l’objet est porteur de sens multiples et l’approche muséologique permet l’exploitation de toutes ses dimensions fonctionnelles, esthétiques, symboliques ou évocatrices. On parle ici d’objet-témoin, d’objet-reflet, d’objet-message.

Arpin 1992 : 51

Pour Arpin, ces trois dimensions de l’objet (témoin, reflet, message) participent à la mise en place du discours muséal et à la délimitation du sujet dans l’espace, concrétisant les thèmes envisagés lors des étapes de réalisation de l’exposition. Cette référence à Roland Arpin est présentée ici afin de situer les politiques, les pratiques et l’approche générale des MCQ au regard des objets. Cette conception de l’objet-témoin a néanmoins été largement discutée et critiquée en muséologie, notamment par Hainard (2007b). Pour Hainard, l’objet ne peut être considéré comme un simple témoin. En entrant au musée, l’objet vit un véritable rite de passage : détaché de son milieu (séparation), il est examiné, analysé et évalué (phase liminale). Il est ensuite conservé ou exposé selon des règles, des codes et des protocoles stricts (réintégration). En pénétrant l’espace muséal, l’objet change de statut et ne pourra jamais vraiment retrouver son statut initial (Laugrand dans ce numéro).

L’objectif du processus n’était pas de redonner à l’objet le statut qui était le sien hors-les-murs, ni d’en faire un témoin passif de l’histoire d’une famille ou de toute une Nation. L’intention était plutôt de répondre à l’invitation d’Arpin et des représentants autochtones, selon laquelle devait être favorisée une mise en scène de l’objet « aussi vivante que possible ». Il convenait dès lors à la fois de mettre en place une démarche participative qui puisse appuyer la sélection et la documentation de l’objet (nom, histoire, etc.), et de récolter des propositions de mise en scène qui puissent valoriser, et non pas reproduire, la vie désormais passée de ces agents sociaux (Gell 1998 ; Bondaz 2014). Les équipes LBRv-MCQ ont ainsi travaillé avec les représentants autochtones afin d’identifier des objets à exposer, d’élaborer le discours sur ces objets et d’inscrire ces objets documentés dans le scénario d’exposition (propositions de dispositifs) comme éléments de discours. Ces représentants ont été, dans la majorité des cas, choisis par les autorités politiques ou les organisations culturelles de leur communauté ou de leur Nation. Dans d’autres cas, ils ont répondu à des concours (comme les artistes) ou ont été sollicités par l’intermédiaire de réseaux individuels. Directrices de Musée, coordonnateurs culturels, enseignantes, étudiants, artistes, artisans, chercheurs autodidactes, chefs, conseillers politiques, mais aussi enfants, adolescents et femmes « ordinaires » ont partagé leur temps, leurs savoirs, leurs expériences et leurs réflexions tout au long du processus. Les personnes ayant participé aux ateliers-objets et aux réflexions entourant la mise en valeur des objets dans l’exposition travaillent de longue date à protéger et valoriser les patrimoines matériels et immatériels de leur Nation. Elles avaient donc un regard doublement avisé : celui du citoyen, détenteur d’un savoir spécifique pratiqué dans l’expérience quotidienne, mais aussi celui de l’expert, artiste, historien, étudiant, muséologue, dépositaire de savoirs collectifs, médiateur de patrimoine et passeur de mémoire (Ciarcia 2011 ; Kaine et al. 2013). Ce travail a commencé dès les premières rencontres de l’assemblée consultative Mamo, durant lesquelles les représentants autochtones furent invités à visiter et à commenter l’exposition Nous, les Premières Nations (1998-2013). Dès les premiers échanges, le ton était donné. De manière relativement consensuelle, les représentants autochtones ont insisté pour que les objets soient présentés avec plus d’informations, plus de mise en contexte, bref, plus de vie. Pour certains interlocuteurs, les objets font partie d’un ensemble de savoirs et de pratiques, un système qu’il est difficile de fragmenter sans opérer une perte de sens :

[I]l faudrait les inscrire dans un cycle pour que ces choses représentent nos Nations, nos territoires, nos vies. Nos outils sont aussi importants que les objets qu’ils ont servi à fabriquer et servent encore aujourd’hui. Il serait bien qu’ils soient exposés avec les artefacts. On dirait que les choses sont jetées n’importe où, cela ne nous ressemble pas, ne parle pas de nous.

Évelyne St-Onge, janvier 2011[3]

Pour d’autres, le présent est conçu comme une continuité avec le passé et les objets doivent rendre compte des histoires de vie auxquelles ils sont liés, comme l’exprime Tim Whiskeychan de la Nation Eeyou Itschee (crie) :

Il est important de savoir comment fabriquer des bottes de neige. Mais chacune de ces bottes a sa propre histoire. Une botte de neige est un poème. Quand je porte les miennes, c’est comme si je portais mes plumes : je les entends chanter.

Tim Wiskeshan, octobre 2011

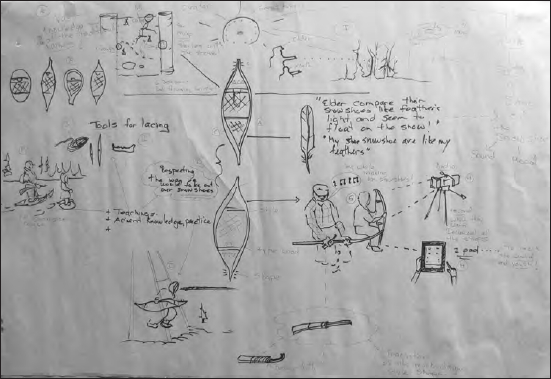

Figure 1

Atelier de conception portant sur les objets, Lac à l’Épaule, Parc de la Jacques-Cartier, septembre 2011

Présentation d’un concept de mise en valeur d’une paire de raquettes par Jimmy Tim Whiskeychan. Les matériaux, techniques et outils nécessaires à la fabrication, les différents types de raquettes, les références symboliques (légères et me permettant de flotter sur la neige, comme une plume) sont exprimés sur une tablette numérique.

La plupart des représentants de l’assemblée consultative Mamo/ensemble ont insisté pour que la mise en scène finale puisse permettre aux visiteurs de dépasser l’objet matériel en valorisant d’autres dimensions, telles que le nom vernaculaire, le rôle, la fonction et l’histoire de l’objet présenté, mais aussi les récits personnels ou familiaux associés à ces objets. De plus, le premier groupe de concepteurs qui s’est penché sur les grandes approches à privilégier dans l’exposition a demandé que l’art soit utilisé pour mettre en scène et valoriser la vie des objets.

Figure 2

Les concepteurs discutent du choix des thèmes à prioriser et de leur mise en salle. Premier atelier créatif de cinq, Camp Matakan, Manawan, mai 2011. (À partir de la gauche) Élisabeth Kaine, Bibiane Courtois, Eruoma Awashish, Jacques Newashish, Simon M. Benedict, Christine Sioui-Wawanoloath, Guilio Vinnacia (animateur), France Gagnon (MCQ), Sylvie Paré, Jeanne-d’Arc Vollant et Daniel Brière.

Le sensoriel devait être au coeur de l’expérience du visiteur (Howes 2014 ; Blanchard et Howes ce numéro). Les objets pourraient ainsi non seulement raconter des parcours, mais également exprimer des modes de vie et des conceptions du monde. Une certaine proximité pouvait déjà se dégager entre les propos de ces représentants autochtones et l’approche générale de R. Arpin au regard des objets : vivants, riches sur le plan des techniques et des savoirs, porteurs de messages et d’histoires particulières, témoins d’événements et reflets de cultures en constante adaptation, les objets doivent parler au sein d’une exposition, et ce, même s’ils ne représentent pas le coeur de celle-ci. De plus, pour les Inuit et les membres des Premières Nations rencontrés, une autre dimension devait être considérée et intégrée par l’institution : la dimension ontologique et relationnelle des objets qui nécessitent une attention et un traitement particulier.

Ces objets provenant de nos Nations sont dans des Musées, enfermés loin de chez eux ; nous devons les ramener là où ils doivent être, ou au moins réaliser une cérémonie pour leur esprit. On ne déplace pas un objet d’un endroit à un autre comme cela. On doit guider cet esprit et lui expliquer dans une cérémonie que l’on va l’emmener ailleurs. On aimerait faire cela pour les objets micmacs présents aux Musées de la civilisation.

Lita Isaac, décembre 2011

À notre connaissance, aucune action n’a été entreprise pour répondre à cette demande. Aucune cérémonie particulière n’a été réalisée pour les objets micmacs, ni pour les objets d’autres Nations. Les soins rituels apportés aux objets relèvent d’initiatives personnelles, comme celles de la conservatrice Marie-Paule Robitaille à l’égard, notamment, des masques mohawk des Faux-Visages. La cérémonie d’ouverture de l’exposition peut, en revanche, être considérée comme une action allant dans ce sens. Une forme de cérémonie rassemblant quatre joueurs de tambour originaires d’autant de Nations (innue, inuit, atikamekw et huron-wendat) a pris place le soir de l’inauguration. Quatre générations (cinq, si l’on compte le jeune inuk porté par sa mère dans son amauti !) et quatre tambours différents étaient représentés sur scène.

Les ateliers objets : choisir et dire

La place que devaient prendre les objets dans la constitution du discours, de ce que dira l’exposition, était donc de tout premier ordre. Mais comment choisir les objets et les faire parler dans le sens des conceptions exprimées dans les premiers échanges ? Pour que les objets participent à l’élaboration du récit de l’exposition, des ateliers-objets ont été élaborés par LBRv-MCQ sur la base de ces commentaires préliminaires. Les ateliers-objets avaient comme objectifs : 1) de permettre aux Premières Nations et aux Inuit de choisir les objets qui représentaient au mieux leurs systèmes de valeurs et leurs visions du monde ; 2) d’élaborer eux-mêmes le discours sur ces objets ; et enfin, 3) de concevoir les mises en scène les mettant en valeur[4].

Figure 3

Maison Chevalier, Québec, juillet 2012

Samuel St-Onge (caméra), Jean St-Onge, Shana Guanish St-Onge et Alexandre Pinette de la Nation innue (Uashat mak Mani Utenam) choisissent et commentent les objets de la collection du MCQ. Samuel documente la rencontre par la prise vidéo.

Le programme de base[5] était constitué des étapes suivantes :

À partir du catalogue des objets de la collection des MCQ, les représentants de la Nation ont identifié les objets qui leur paraissaient incontournables à exposer. Leurs choix étaient commentés.

La mission d’une institution nationale comme les MCQ étant de mettre en valeur ses propres collections, les objets qu’elle considère à son tour comme étant incontournables devaient également être présentés dans l’exposition. Les représentants autochtones de différentes Nations ont ainsi validé la liste des objets choisis par la conservatrice Marie-Paule Robitaille.

Les représentants ont ensuite associé certains des objets choisis aux quatre grands axes de contenu de l’exposition (déterminés à partir des concertations) : territoire, transmission de la culture, spiritualités et cosmologies, autodétermination et gouvernance. En raison de contraintes de temps, cette étape n’a pas pu être réalisée dans tous les cas.

Figure 4

Atelier de sélection d’objets avec un groupe de représentants, Institut culturel cree d’Oujé-Bougoumou, novembre 2012

Sonia Bearskin, Kevin Brousseau, Ella Gull et Louise B. Saganash de la Nation crie Eeyou consultent les catalogues de la collection du MCQ. Ils refusèrent de classer les objets choisis selon les axes thématiques définis car selon eux chaque objet réfère à l’ensemble des axes.

L’étape suivante consistait à identifier les objets pour une zone « rassemblement », demande formulée par un premier groupe de concepteurs autochtones qui désiraient que cette zone soit placée au coeur de l’exposition, et ce par le biais de trois questions : quel élément (objet, nourriture, etc.) voudriez-vous offrir lors d’un grand rassemblement des Premières Nations et des Inuit du Québec ? Quel(s) objet(s) symbolise(nt) pour vous l’idée d’un rassemblement festif ? Y a-t-il un objet qui vous apparaît plus important pour représenter votre Nation ?[6]

Les représentants ont ensuite identifié, dans la collection des MCQ, les objets manquants qui leur paraissaient incontournables afin d’illustrer ou exprimer certains thèmes.

Quatre ateliers de création ont permis de développer l’expression des différentes dimensions de l’objet dans l’espace d’exposition[7]. Certains furent réalisés dans le cadre de la tournée de concertation, et un atelier de cinq jours fut exclusivement consacré à la création de dispositifs d’exposition (Lac à l’Épaule, 2011). Il s’agissait pour les participants à ces ateliers d’identifier les différentes émotions, les concepts, les images, les anecdotes qu’ils rattachaient aux objets choisis[8] et de développer un concept de mise en exposition qui puisse transmettre cette expérience au public. Deux ateliers demandant une réflexion particulière ont permis de réfléchir à la présentation des objets archéologiques et d’une redingote du patrimoine familial d’une famille huronne-wendat.

Figure 5

Centre de conservation de Québec, décembre 2012

Danielle, Amélie et Christine Lainé, de la Nation Huronne-Wendat, assistent à une rencontre avec la conservatrice du MCQ Marie-Paule Robitaille et la restauratrice Louise Lalonger. Cette rencontre autour d’une redingote de leur patrimoine familial, qu’elles ont offerte au MCQ, fait l’objet d’un tableau thématique interactif présenté dans l’exposition.

Chacune de ces étapes pourrait faire l’objet d’une analyse en soi, notamment en ce qui a trait aux défis, aux enjeux et aux échanges qu’elles ont suscités. Pour les besoins de cet article, nous nous attarderons brièvement sur cette question centrale des objets manquants. Tous les participants autochtones ont relevé l’absence des vêtements traditionnels dans les collections. Alors que de nombreux objets se retrouvent dans différents groupes, certains d’entre eux se démarquent par leur caractère spécifique, comme les mocassins fabriqués avec la peau des pattes arrières de l’orignal (Atikamekw Nehirowisiwok), les objets en lanières de peaux de lièvre (Cris) ou les contenants en peaux de saumon (Mi’kmag). Les outils et les matières premières nécessaires à leur fabrication sont également apparus comme des objets manquants. Les Atikamekw Nehirowisiwok ont évoqué les outils nécessaires à la collecte de l’eau d’érable et à la fabrication des contenants en écorce. Les Innus ont évoqué tous les outils nécessaires à la vie nomade sur le territoire, pour la pêche au filet sur la glace par exemple (anapi, le filet de pêche ; nitshitunatshi, fourche en Y pour diriger le filet sous la glace), et les Abénaquis les outils pour le travail de la vannerie. Les Innus et les Inuit ont souligné l’absence des jeux qui permettaient de développer des habiletés particulières et de socialiser traditionnellement. Les participants ont également relevé la faible représentation des objets rappelant les dynamiques politiques/diplomatiques (wampum), cosmologiques (tambour à main, hochet de cérémonie, vêtements rituels, livre de prière en cri, etc.) ou évoquant des talents particuliers (objets familiaux, paniers en coeur, talent artistique de certaines vannières). Les représentants ont proposé des solutions pour pallier ce manque (identifier les artisans pouvant les fabriquer, les endroits où les acheter ou encore les emprunter[9]).

Des objets vivants : documenter l’objet et le mettre en scène

Ces ateliers ont permis de répondre à ce qu’avaient exprimé les représentants rencontrés consécutivement à leur visite de l’exposition Nous, les Premières Nations (1998-2013). Ils ont permis que les objets s’insèrent dans un système de savoir, soient des témoins de l’histoire mais aussi des éléments du récit, des porteurs de discours et de conceptions particulières du monde. L’objet ne peut se réduire ni aux techniques qui l’ont façonné, ni à son aspect esthétique. Il convient de respecter sa dimension plurisémantique et d’insister sur la complexité de sa définition. En créant des mises en scènes « parlantes », les participants ont contribué à la réflexion sur les possibilités de valoriser adéquatement les objets et les groupes qui les ont produits, par l’exposition. Nous présentons ici quelques exemples de ce dialogue entre le discours sur l’objet et la proposition de dispositif muséal.

Candidat à la maîtrise au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal, Anicinabe originaire de Pikogan, Claude Kistabish a participé à la réflexion concernant la présentation des objets archéologiques :

Jusqu’où la science peut-elle rendre nos spiritualités, nos moeurs, nos lieux sacrés ? Dans la nouvelle exposition, il serait intéressant de montrer que nous avons encore des connaissances en relation à ces objets archéologiques, de valoriser les appellations en langues autochtones, car notre façon de nommer les choses en décrit souvent l’usage. […] Il faudrait faire une installation ou une représentation des objets en contexte d’utilisation, pour les rendre intelligibles, pas seulement beaux. Par exemple, la présence d’ossements autour d’un foyer sur les sites pourrait être un prétexte pour parler du respect de l’animal : tout est utilisé, dont les ossements pour différents usages. La pire chose serait de les présenter comme on le fait toujours, désincarnés, dans une vitrine. Il faut voir à quel système d’objets ils se rattachent, à quels contextes, à quels rituels.

Claude Kistabish, octobre 2011

Claude Kistabish rejoint ici les considérations évoquées plus haut et l’importance de présenter les objets dans leur contexte. L’objet peut être un moyen de raconter l’histoire de certains individus (propriétaires de l’objet, artisan ou archéologue ayant participé à la découverte de l’objet) mais aussi des familles et des communautés toute entières. Jacques Newashish, artiste atikamekw de la communauté de Wemotaci, suggère d’utiliser des dispositifs photographiques pour mettre en scène et faire comprendre l’importance de ces processus de transmission. Pour cet artiste, il serait intéressant de présenter :

[U]ne famille autour d’un objet de leurs ancêtres ; des individus autour d’un objet rare et ancien appartenant à leur Nation ; une famille autour d’un ou d’une aînée pratiquant encore un savoir-faire traditionnel.

Jacques Newashish, mars 2012

L’objet comme lieu expérientiel prend alors tout son sens, comme dans ces récits à propos des paniers de frêne pour le commerce de la vannerie chez les Abénaquis, récits qui nous rendent l’expérience du commerce itinérant, l’attachement à ce métier culturellement significatif et l’expérience vécue par les enfants vanniers :

Nous avons commencé vers l’âge de dix ans à travailler avec nos mères, après l’école et le soir. Les paniers étaient vendus le vendredi après-midi puis on faisait l’épicerie. Le samedi c’était le ménage, ma mère teignait le frêne. Le dimanche était jour de repos. Toute la maison était occupée par la vannerie, les perches, les paniers, le frêne qui séchait. Dans la cuisine d’été nous travaillions sur la table, j’aimais ces moments car nous discutions avec maman en travaillant. Il y a aussi de la douleur dans ce travail, nous n’aimions pas tresser les longues tresses car nous avions mal aux mains.

Annette Nolett et Monique Ille-Nolett, Atelier objet, Odanak, 2011

Ce témoignage met en valeur la manière dont les objets agissent sur les humains, à travers les sens mobilisés et les émotions que suscite le travail de mémoire. Les dispositifs proposés permettent de rendre compte de ces dimensions :

[A]vec des photos : des mains de vannière qui travaillent, les photos anciennes du commerce de la vannerie et du village à cette époque et des textes explicatifs sur le contexte, nos expériences et nos souvenirs. Nous ressentons de la fierté pour tout ce qu’ils ont fait avec le souci du travail bien fait, la dextérité, l’ingéniosité, la créativité qu’ils ont démontrée. Le travail de vannerie demande une grande patience, plusieurs devaient travailler presque jour et nuit.

Annette Nolett et Monique Ille-Nolett, Atelier objet, Odanak, 2011

Certains objets, comme les grands bols utilisés pour le partage des repas, rappellent le rôle de la nourriture lorsqu’il est question de patrimoines spécifiques :

On mange tous dans le même bol. Il est important dans les rassemblements d’apporter son plat et de partager. C’est aussi un objet politique, la chaudière de festin, c’est territorial.

Jonathan Lainey, Wendat, Atelier MCQ, 2012

La nourriture avait une place très importante dans la vie de tous les jours. Par exemple, si une personne mourrait, la famille cessait de manger certains mets pour une certaine période de temps. […] Après ils pouvaient se rendre à la tombe de cette personne aimée et manger le repas avec elle, près de sa tombe.

Lisa Koperqualuk, Atelier MCQ, novembre 2011

Ces réflexions autour du rôle de la nourriture et de la commensalité dans les relations sociales, familiales ou politiques, ont participé à alimenter l’idée d’une zone de rassemblement où les visiteurs pourraient retrouver un objet choisi par chaque représentant des différentes Nations, objets qui exprimeraient ces différents sens reliés à la nourriture :

Il y a un feu au centre représenté par une projection en mouvement, le feu vivant. Les onze Nations sont autour du feu, représentées par des vêtements, des objets, de la nourriture les représentant. Un plat typique de chaque Nation est posé près du sol car la nourriture est un lien direct au territoire. Chaque Nation est représentée par des fruits, des plantes, de la nourriture. Chaque Nation choisit les objets qui la représentent le mieux.

Atelier de création, Manawan, 2011

Des thèmes comme l’humour, la commensalité, la pratique et les savoirs liés au tambour font partie des dimensions immatérielles communes aux différentes Nations du Québec évoquées dans le cadre de ces ateliers. Chez les Inuit, c’est la qulliq, la lampe à huile, qui semble exprimer le mieux cette idée de continuité :

C’était notre cuisinière, notre lumière, notre chauffage. Mes ancêtres ont survécu avec cette lampe. On s’en servait pour dégeler et faire cuire les bêtes et les aliments, faire fondre la neige pour boire, faire sécher les vêtements, éclairer et chauffer l’igloo… La lumière de cette petite flamme était très importante, quand on pense que de novembre à mars nous n’avions que trois heures d’ensoleillement.

Qumaq Mangiuk, Atelier inuit, MCQ, novembre 2011

Le dispositif proposé pour cet objet met l’accent sur une présentation en système et en action. La vue de la flamme, tout autant que les odeurs dégagées par la graisse qui se consume, participe à la définition de cet objet :

Pour la présentation de l’objet, j’aimerais bien qu’on puisse le voir allumé et sentir l’odeur de la graisse qui brûle. C’est une senteur assez forte mais ce serait bien. Il serait aussi intéressant de comparer les modèles anciens avec les modèles plus modernes qu’on utilise maintenant pour certaines cérémonies. C’est un bon exemple d’un objet qu’on voit toujours dans un musée sur une tablette : mais comment ça marche ?

Qumaq Mangiuk, Atelier inuit, MCQ, novembre 2011

C’est un symbole important aujourd’hui. J’imagine la qulliq placée assez haut pour que les gens voient bien sa forme. Un dispositif de lumière en fait sortir des aurores boréales. À travers ces aurores, des extraits de légende apparaissent. On peut aussi montrer la transition vers la modernité en plaçant des grandes photographies de l’intérieur des maisons d’aujourd’hui autour de la lampe.

Lisa Qiluqqi Koperqualuk, Atelier espace, 2012

Si la qulliq joue aujourd’hui le rôle de symbole politique, identitaire et culturel chez les Inuit, il en est de même dans de nombreuses communautés amérindiennes. Les transformations et les continuités des cosmologies autochtones (Laugrand et Oosten 2007 ; Jérôme 2013 ; Laugrand 2013) et leurs liens avec les grandes religions monothéistes ont été abordées à travers la pratique du tambour :

Les pratiques spirituelles, ça va au-delà du tambour, c’est beaucoup plus que ça. C’est toutes les actions que tu fais en territoire, en lien avec le respect, les animaux. C’est très personnel aussi, comme par exemple avec les tentes de sudation, certains vont aller chercher les roches dans des rivières, d’autres dans la terre. C’est délicat la spiritualité. Certains aînés n’acceptent pas de jouer du tambour dans certains contextes ; c’est juste en territoire. Mon grand-père, quand il est décédé, ils ont fait le rituel du chasseur. Il était né en territoire avec ses frères, ils dépendaient de la forêt. Ce rituel était un mélange de spiritualité autochtone et de catholicisme.

Richard Mollen, Unaman Shipu, octobre 2011

Pratiques intimes devant être préservées des regards extérieurs ou expressions contemporaines de l’affirmation des peuples autochtones devant être partagées, les savoirs liés aux cosmologies autochtones oscillent entre le sacré-secret et la valorisation sur la place publique (Goulet 2000). Pour Alexandre Pinette, Innu de Uashat Mak Mani Utenam, le caractère sensible de ce thème devrait être respecté dans les musées en évitant les descriptions trop détaillées de certaines pratiques rituelles, en valorisant plutôt le récit des expériences personnelles. Jean St-Onge, Innu également, proposa de ne pas aborder ce thème à un endroit précis, mais d’en faire un axe transversal en le faisant émerger dans l’ensemble de l’espace muséal car, selon lui, « la spiritualité est partout ».

Les thèmes de la spiritualité, de la religion et des cosmologies autochtones avaient suscité de longs échanges lors de la préparation de l’exposition Nous, les Premières Nations, au point d’avoir été partiellement évacués de la mise en scène finale du fait qu’ils étaient considérés comme trop délicats à aborder. Dans le cas de l’exposition C’est notre histoire, afin de rendre compte des dynamiques complexes entre les systèmes religieux amérindiens et inuit et le christianisme, différents concepts ont été proposés, dont un dispositif qui mettrait côte-à-côte un ostensoir et un hochet de tortue. Ce concept avait pour intention d’exprimer l’idée qu’aucun des systèmes religieux matérialisés par ces deux objets n’avait primauté sur l’autre à la période du contact. À l’encontre de cette proposition, au moment de l’ouverture de l’exposition, l’ostensoir était positionné en avant plan dans la vitrine. Les hochets sacrés autochtones étaient quant à eux présentés au fond de celle-ci, en arrière-plan et plus bas.

Certains objets, comme le tambour, ont bien été présentés dans la complexité de leur histoire, de leur fonction et de leur pouvoir, grâce notamment à l’utilisation des nouvelles technologies. Les traitements muséographiques de l’art contemporain et des cosmologies amérindiennes et inuit représentent sans doute les plus grandes réussites de la nouvelle exposition et de ce jeu entre représentations de Soi et vues de l’Autre. Ces traitements ont au moins deux points communs : 1) ils sont ancrés dans les discours et les expériences des personnes qui les « racontent », que ce soit à travers les outils multimédias interactifs ou les oeuvres réalisées pour l’exposition ; et 2) ils traversent l’ensemble de la salle dans des espaces accessibles, ouverts et sensibles. Avec « Ka Uapatak », Lydia Mestokosho Paradis réalise par exemple « une synthèse de [sa] vision et de [ses] préoccupations concernant la relation intergénérationnelle avec le territoire et la spiritualité » (vignette d’exposition, consultée en août 2014) à travers trois éléments essentiels de la cosmologie innue : la tente tremblante, la loge à sudation et le tambour. À l’autre bout de la salle, Jacques Newashish raconte, avec « Mikwetc Manto » (Merci esprits), un mythe atikamekw de création du monde. Cette création est pensée comme « un lieu de méditation, de réflexions, de remerciements » mais aussi de rassemblement, soulignant l’importance de se retrouver et d’être ensemble (Mamo), abrité, protégé, autour d’un feu. Nadia Myre, quant à elle, utilise les pixels, le rouge et le blanc pour proposer un regard sur le jeu dangereux des identités, des représentations et des préjugés. L’art contemporain, dans l’exposition C’est notre histoire…, participe à la construction d’une expérience immersive et sensible, contribuant à faire d’une partie de l’espace d’exposition un lieu muséal dans lequel peuvent s’engager tous les visiteurs, qu’ils soient québécois, touristes ou autochtones.

Conclusion

Ce processus a participé au développement d’une documentation à l’origine lacunaire sur les objets (noms vernaculaires, savoirs, récits, techniques de fabrication, etc.). Il a favorisé une réflexion sur la mise en scène de patrimoines immatériels par la proposition de dispositifs intégrés au discours de l’exposition. Les ateliers-objets ont permis de documenter le caractère vivant des objets et de répondre à une attente exprimée dès les premiers échanges, soit de rompre avec une présentation anhistorique, figée et statique des objets de musée que Guy Sioui Durand (ce numéro) n’hésite pas à qualifier de mouroir. Que ce soit dans les informations récoltées à propos des objets ou dans les dispositifs proposés pour les valoriser, tout rappelle le caractère dynamique, multivocal, polysémique de l’objet. Si le processus de concertation mis en place pour le traitement des objets a effectivement permis aux partenaires autochtones de prendre part au choix des objets mais aussi à l’élaboration du discours les concernant, de nombreuses limites sont apparues au moment de la mise en scène des objets dans l’exposition. Tel que nous l’avons mentionné en introduction, peu de dispositifs proposés ont été retenus et aucun objet n’a été présenté par son nom.

C’est notre histoire… marque une rupture avec l’exposition précédente, tant dans le processus de réalisation que dans le traitement muséologique des réalités autochtones, abordées cette fois clairement dans une perspective dynamique et contemporaine. Les Musées de la civilisation ont franchi une autre étape importante dans les relations qu’ils entretiennent avec les sociétés autochtones du Québec et d’ailleurs. Présentant aux côtés de C’est notre histoire… une exposition de référence intitulée Le temps des Québécois, le Musée de la civilisation ne peut être considéré ni comme un « Musée de Soi », ni comme un « Musée de l’Autre » (De L’Estoile 2007), mais bien comme un « Musée du Nous ». Un volet de C’est notre histoire… a d’ailleurs été intégré dans Le temps des Québécois, participant à cette rencontre Autochtones-Québécois dans l’espace muséal. Ce « nous » a cependant atteint certaines limites dans C’est notre histoire…, du fait que l’institution n’a jamais vraiment réussi à prendre position sur cette question centrale : « Qui parle dans l’exposition ? » (Hoerig 2010). Clairement valorisé dans le titre et dans le design de l’exposition, dans les créations artistiques ou dans les productions audiovisuelles, ce « nous » inclusif des voix de l’Autre est très discret dans les dispositifs de mise en valeur des objets. Malgré l’indigénisation de certaines institutions (Phillips 2011), le processus de concertation a montré comment le Musée agit comme une « zone de contact » au sens de Pratt (1991) et de Clifford (1997), mais aussi comme un espace où s’expriment, se négocient et s’opposent des conceptions différentes liées à des relations déséquilibrées de pouvoir (Macdonald 2002 ; McCarthy 2007 ; Jolly 2011). Ces incompréhensions mutuelles peuvent porter tant sur la forme que sur le contenu (Boast 2011), tant sur le processus que sur le produit (Lynch et Alberti 2010). Dans cet article, notre objectif n’a pas été de documenter les raisons qui ont pu conduire à ce décalage entre les voix des objets et les vues du Musée, notamment parce qu’une démarche d’analyse post projet est présentement en cours. Cette démarche implique les principales parties prenantes de la concertation, soit les Musées de la civilisation, la Boîte Rouge vif, les représentants de l’assemblée consultative, les chercheurs du groupe Design et culture matérielle et certains participants aux ateliers. Laurence Desmarais (étudiante en histoire de l’art), Lucie Daignault (MCQ) et Laurent Jérôme ont favorisé l’organisation d’un groupe de discussion avec certains représentants autochtones en juin 2014 sur leurs perceptions de la nouvelle exposition. Tous ces acteurs s’entendent sur deux points : 1) l’exposition C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe siècle a été réalisée dans le cadre d’un processus complexe de concertations avec les Nations autochtones du Québec ; et 2) des corrections et des ajustements devraient être apportés. Face à une telle complexité, il est en effet réaliste de penser que la continuelle négociation qu’impliquent les démarches de concertation doive se poursuivre au-delà de l’ouverture de l’exposition (Lonetree 2006), lors de la phase de rodage et de correction. Si plusieurs consultations prennent souvent place à l’occasion de tels projets, la concertation constitue un niveau plus élevé de participation exigeant plus de rigueur ainsi qu’une réelle volonté d’entendre, de respecter et de transmettre la parole qui est livrée. Il n’est pas suffisant d’écouter, il faut prendre note, mémoriser et incarner la parole dans le médium exposition (Kreps 2003 ; Kaine et al. 2015, en préparation). Or, dans l’urgence de l’ouverture, il semble qu’en ce qui concerne les objets, cette parole se soit perdue.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires rencontrés tout au long de ce processus. Nous voulons également souligner le travail engagé des équipes des MCQ, de LBRv, du comité scientifique, de l’Assemblée consultative ainsi que de nombreuses personnes qu’il est impossible de toutes citer. Nos remerciements vont enfin à Dany Brown et aux évaluateurs anonymes de ce texte. Leurs commentaires riches, éclairés et éclairants ont permis, nous le croyons, d’améliorer sensiblement notre propos, dont nous restons cependant les seuls responsables. Cet article n’aurait par ailleurs pas pu être écrit sans les appuis financiers du CRSH et du FRQSC, tant pour les projets d’Élisabeth Kaine (voir ci-dessous) que de Laurent Jérôme (ARUC Tetauan, ARUC Inuit Leadership, FRQSC nouveaux professeurs-chercheurs).

-

[2]

L’organisme à but non lucratif La Boîte Rouge vif (LBRv) est un centre de formation et de recherche-action en concertation et création ayant pour mission la valorisation des cultures autochtones. Affilié à l’Université du Québec à Chicoutimi, son conseil d’administration est à majorité autochtone. Le volet recherche de l’organisme se nomme Design et culture matérielle : la création et la concertation comme leviers de développement des individus et des communautés autochtones (DCM) et implique six chercheurs financés par les programme ARUC et Savoir du CRSH. Les ateliers-objets furent plus spécifiquement financés par le MDEIE.

-

[3]

Alors qu’elle commentait l’exposition Nous, les Premières Nations.

-

[4]

La collection amérindienne et inuit du MCQ est riche (voir Robitaille 2014, recensé dans les comptes rendus thématiques de ce numéro) mais inégale. Au total, elle est constituée d’objets provenant de 55 Nations en Amérique du Nord et du Sud. En 2011, la collection amérindienne et inuit était composée d’environ 5 500 objets. Les objets malécites étaient évalués à 7, alors que la collection inuit contenait 2 228 objets.

-

[5]

Le programme de base de ces ateliers fut esquissé conjointement par les équipes de LBRv et des MCQ. Plus particulièrement : Laurent Jérôme, Diane Bélanger (conservatrice spécifiquement engagée pour ce projet d’exposition) et Caroline Lantagne du MCQ, Élisabeth Kaine et Claudia Néron de LBRv à partir de plusieurs expériences menées depuis 1991 par LBRv. Plusieurs variantes furent développées pour répondre aux contextes propres à chaque Nation. Ainsi, si certains ateliers ont eu lieu dans les communautés autochtones (la moitié), d’autres ont eu lieu au Musée de la civilisation (dans la salle de l’exposition actuelle, dans la réserve ou dans une résidence louée à proximité du musée) ; certains ont regroupé plusieurs Nations, d’autres une seule.

-

[6]

Cette question en regard d’un objet représentatif de la Nation a été éliminée après deux rencontres car les représentants ont exprimé des réticences à l’idée de prendre position au nom de leur Nation.

-

[7]

Soixante-dix-huit personnes ont participé à l’un ou l’autre des ateliers, 50 femmes et 28 hommes (18 aînés, 25 jeunes et 35 adultes). Tous les ateliers furent enregistrés, certains furent filmés et un rapport complet fut remis à chaque participant et au MCQ. Le matériel amassé (photographies, enregistrements audio et vidéo, notes) fut expédié à chaque participant qui pouvait ainsi demander d’éventuelles modifications.

-

[8]

Soit à partir de très grandes photographies d’artefacts de la collection des MCQ appartenant à la Nation visitée, soit en choisissant des artefacts dans la collection du musée de la Nation, comme chez les Abénaquis, soit à partir d’un objet réel de la collection du MCQ comme à Wendake où Marie-Paule Robitaille, conservatrice au MCQ, a présenté aux participants deux figurines wendat du XVIIIe siècle.

-

[9]

LBRv a supervisé la production d’une vingtaine d’objets fabriqués par des artisans autochtones de manière à pallier ces manques.

-

[10]

Voir la recension de cet ouvrage dans la section des comptes rendus thématiques.

Références

- Ames M.M., 1999, « How to Decorate a House : The Re-Negociation of Cultural Representations at the University of British Columbia Museum of Anthropology », Museum Anthropology, 22, 3 : 41-51.

- Arpin R., 1992, Le Musée de la civilisation. Concept et pratiques. Québec, Musée de la civilisation.

- Arpin R., 1997, « Au Musée de la civilisation : une pratique ethnologique sans filet de sécurité » : 295-306, in A.-M. Desduits et L. Turgeon (dir.), Ethnologies francophones de l’Amérique et d’ailleurs. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Bergeron Y., 2007, « Du Musée de l’Homme du Québec au Musée de la civilisation. Transformations des musées d’ethnographie au Québec », Els museus d’etnologia a debat, Institut d’anthropologie de la Catalogne, consulté sur Internet (http://www.antropologia.cat/antiga/quaderns-e/09/Bergeron.htm), le 20 septembre 2014.

- Boast R., 2011, « Neocolonial Collaboration : Museum as Contact Zone Revisited », Museum Anthropology, 34, 1 : 56-70.

- Bondaz J., 2014, L’exposition postcoloniale. Musées et zoos en Afrique de l’Ouest (Niger, Mali, Burkina Faso). Paris, L’Harmattan.

- Ciarcia G. (dir.), 2011, Ethnologues et passeurs de mémoires. Paris, Montpellier, Karthala, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

- Clifford J., 1997, Routes : Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Londres, Harvard University Press.

- Clifford J., 2004, « Looking Several Ways : Anthropology and Native Heritage in Alaska », Current Anthropology, 45, 1 : 5-30.

- Cobb A.J., 2005, « The National Museum of the American Indian : Sharing the Gift », The American Indian Quarterly, 29, 3-4 : 361-383.

- De L’Estoile B., 2007, Le goût des Autres. De l’exposition coloniale aux arts premiers. Paris, Éditions Flammarion.

- Devine H., 2010, « After the Spirit Sang : Aboriginal Canadians and Museum Policy in the New Millenium » : 217-239, in B. Beaty, D. Briton, G. Filax et R. Sullivan (dir.), How Canadians Communicate III : Contexts of Canadian Popular Culture. Athabasca, Athabasca University Press.

- Dubuc É. et L. Turgeon, 2004, « Musées et Premières Nations : la trace du passé, l’empreinte du futur », Anthropologie et Sociétés, 28, 2 : 7-18.

- Fienup-Riordan A., 2005, Yup’ik Elders at the Ethnologisches Museum Berlin : Fieldwork Turned on Its Head. Seattle, University of Washington Press.

- Gell A., 1998, Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford, Oxford University Press.

- Goulet J.-G., 2000, « Cérémonies, prières et médias : perspectives autochtones », Recherches amérindiennes au Québec, 30, 1 : 59-70.

- Hainard J., 2007a, « L’expologie bien tempérée », Quaderns-e, 9a : 1-21, consulté sur Internet (http://www.raco.cat/index.php/QuadernseICA/article/viewFile/73512/131223), le 26 août 2014.

- Hainard J., 2007b, « Le trou : un concept utile pour penser les rapports entre objet et mémoire » : 127-138, in L. Turgeon et O. Debary, Objets et mémoires. Paris, Québec, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Les Presses de l’Université Laval.

- Hoerig K.A., 2010, « From Third Person to First : A Call for Reciprocity among Non-Native and Native Museums », Museum Anthropology, 33, 1 : 62-74.

- Howes D., 2014, Ways of Sensing : Understanding the Senses in Society. New York, Routledge.

- Jérôme L., 2010, « Vers une nouvelle exposition au Musée de la civilisation », Recherches amérindiennes au Québec, 40, 1-2 : 161-163.

- Jérôme L., 2013, « Cosmologies autochtones et musée : diversité des expériences et des points de vue dans un processus de consultation », Histoire, monde et cultures religieuses, 27 : 19-42.

- Jolly M., 2011, « Becoming a New Museum ? Contesting Oceanic Visions at Musée du Quai Branly », The Contemporary Pacific, 23, 1 : 108-139.

- Kahn M., 2000, « Not Really Pacific Voices : Politics of Representation in Collaborative Museum Exhibits », Museum Anthropology, 24, 1 : 57-74.

- Kaine É., P. de Coninck, O. Bergeron-Martel et D. Bellemare, 2015 (en préparation), Le petit guide de la grande concertation. Un outil de développement culturel par et pour les communautés. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Kaine É., J.-F. Vachon et J. St-Onge, 2013, « Reconnaître, valoriser et transmettre. Les ateliers Design et culture matérielle en territoire guarani (Brésil) : une pédagogie hybride entre art, artisanat et design pour le développement de vecteurs de transmission culturellement signifiants », Diversitates, 5, 1 : 13-28.

- Kreps C.K., 2003, Liberating Culture : Cross-Cultural Perspectives on Museums, Curations and Heritage Preservation. Londres, New York, Routledge.

- Laugrand F., 2013, « Pour en finir avec la spiritualité : l’esprit du corps dans les cosmologies autochtones du Québec » : 213-232, in A. Beaulieu, S. Gervais et M. Papillon (dir.), Les Autochtones au Québec : des premiers contacts au Plan Nord. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

- Laugrand F. et J. Oosten (dir.), 2007, Nature des esprits et esprits de la nature dans les cosmologies autochtones/Nature of Spirits and Spirits of Nature in Aboriginal Cosmologies. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Lonetree A., 2006, « Continuing Dialogues : Evolving Views of the National Museum of the American Indian », The Public Historian, 28, 2 : 57-62.

- Lynch B.T. et S.J.M.M. Alberti, 2010, « Legacies of Prejudice : Racism, Co-Production and Radical Trust in the Museum », Museum Management and Curatorship, 25 : 13-35.

- Macdonald S., 2002, Behind the Scenes at the Science Museum. Oxford, Berg.

- McCarthy C., 2007, Exhibiting Māori : A History of the Colonial Cultures of Display. Wellington, Te Papa Press.

- McMullen A., 2008, « The Currency of Consultation and Collaboration », Museum Anthropology Review, 2, 2 : 54-87.

- MCQ, 2009, « Reprendre le contact (titre provisoire). Document d’orientations », Québec, Musée de la civilisation.

- Phillips R., 2003, « Community Collaboration in Exhibitions : Toward a Dialogic Paradigm. Introduction » : 153-170, in L. Peers et A. Brown (dir.), Museums and Source Communities. New York, Routledge.

- Phillips R., 2006, « Disrupting Past Paradigms : The National Museum of the American Indian and the First Peoples Hall at the Canadian Museum of Civilization », The Public Historian, 28, 2 : 75-80.

- Phillips R., 2011, Museum Pieces : Toward the Indigenization of Canadian Museums. Montréal, Kingston, McGill-Queen’s University Press.

- Pratt M.L., 1991, « Arts of the Contact Zone », Profession, 91 : 33-40.

- Robitaille M.-P., 2014, Voyage au coeur des collections des Premiers Peuples. Québec, Les Éditions du Septentrion[10].

- Simpson M.G., 2001, Making Representations. Museums in the Post-Colonial Era. Londres, New York, Routledge.

- Smith C., 2005, « Decolonising the Museum : The National Museum of the American Indian in Washington D.C. », Antiquity, 79 : 424-439.

Liste des figures

Figure 1

Atelier de conception portant sur les objets, Lac à l’Épaule, Parc de la Jacques-Cartier, septembre 2011

Présentation d’un concept de mise en valeur d’une paire de raquettes par Jimmy Tim Whiskeychan. Les matériaux, techniques et outils nécessaires à la fabrication, les différents types de raquettes, les références symboliques (légères et me permettant de flotter sur la neige, comme une plume) sont exprimés sur une tablette numérique.

Figure 2

Les concepteurs discutent du choix des thèmes à prioriser et de leur mise en salle. Premier atelier créatif de cinq, Camp Matakan, Manawan, mai 2011. (À partir de la gauche) Élisabeth Kaine, Bibiane Courtois, Eruoma Awashish, Jacques Newashish, Simon M. Benedict, Christine Sioui-Wawanoloath, Guilio Vinnacia (animateur), France Gagnon (MCQ), Sylvie Paré, Jeanne-d’Arc Vollant et Daniel Brière.

Figure 3

Maison Chevalier, Québec, juillet 2012

Figure 4

Atelier de sélection d’objets avec un groupe de représentants, Institut culturel cree d’Oujé-Bougoumou, novembre 2012

Figure 5

Centre de conservation de Québec, décembre 2012

Danielle, Amélie et Christine Lainé, de la Nation Huronne-Wendat, assistent à une rencontre avec la conservatrice du MCQ Marie-Paule Robitaille et la restauratrice Louise Lalonger. Cette rencontre autour d’une redingote de leur patrimoine familial, qu’elles ont offerte au MCQ, fait l’objet d’un tableau thématique interactif présenté dans l’exposition.

10.7202/010605ar

10.7202/010605ar