Résumés

Résumé

La mise en mouvement du corps à travers la danse, la présence d’une pulsation régulière qui rythme ces mouvements et le fait de contrecarrer cette pulsation par des événements musicaux placés à côté, ce qu’on appelle la « contramétricité », sont des points communs à la plupart des musiques africaines traditionnelles. Ils témoignent à la fois d’une disposition universelle du système cognitif (capacité du corps humain de se synchroniser avec des signaux sonores périodiques) et d’une dimension profondément culturelle dans la mesure où la contramétricité s’est développée dans ces musiques beaucoup plus qu’ailleurs. On montrera comment cet aspect contramétrique contredit les théories de la perception du rythme inspirées des hypothèses de Lerdahl et Jackendoff. On comparera également ces musiques avec le jazz, car celui-ci a une particularité qui le distingue des musiques africaines, à savoir l’existence de niveaux hiérarchiques dans l’organisation métrique, dont on montrera qu’elle n’est pas aussi discriminante que ce qui est généralement admis.

Mots-clés :

- Chemillier,

- Pouchelon,

- André,

- Nika,

- rythme,

- détection de la pulsation,

- contramétricité,

- jazz,

- musique africaine,

- perception de la musique,

- universaux,

- cognition,

- Madagascar,

- Mali,

- Gnawa

Abstract

There are many aspects shared by traditional African music : movement of the body through dance when listening to music, existence of a regular beat underlying these movements and a tendency for musical events to be placed against this regular beat, a feature called « contrametricity ». The perception of the beat both has a physiological dimension (since movement of the body when listening to music seems to be universal) and a cultural one since contrametricity is developped to a high degree in African music. We will show how « contrametricity » contredicts theories of the perception of beats derived from Lerdahl and Jackendoff hypothesis. We will furthermore investigate the comparison between African music and jazz, and discuss aspects of jazz that are considered as different from African music, namely the existence of a hierachical meter, and will show that it is less distinctive that one usually admits.

Keywords:

- Chemillier,

- Pouchelon,

- André,

- Nika,

- Rhythm,

- Beat Tracking,

- Jazz,

- African Music,

- Music Perception,

- Universals,

- Cognition,

- Madagascar,

- Mali,

- Gnawa

Resumen

El movimiento del cuerpo que danza, la presencia de una pulsación regular que ritma esos movimientos y el hecho de contraponerse a dicha pulsación siguiendo eventos musicales paralelos que denominamos « contrametricidad », son dos puntos comunes a la mayor parte de las músicas africanas tradicionales. Testimonian una disposición universal del sistema cognitivo (capacidad del cuerpo humano de sincronizarse con las señales sonoras periódicas) y de una dimensión profundamente cultural en la medida en que la contrametricidad se ha desarrollado en esas músicas más que en otras. Se mostrará cómo este aspecto contramétrico contradice las teorías de la percepción del ritmo inspiradas por la hipótesis de Lerdhal y Jackendoff. Se comparará asimismo esas músicas con el jazz, pues éste posee una particularidad que lo distingue de las músicas africanas, a saber, la existencia de niveles jerárquicos en la organización métrica, que como demostraremos, no es tan discriminante como generalmente se admite.

Palabras clave:

- Chemillier,

- Pouchelon,

- André,

- Nika,

- ritmo,

- detección de la pulsación,

- contrametricidad,

- jazz,

- música africana,

- percepción de la música,

- universales,

- cognición,

- Madagascar,

- Mali,

- Gnawa

Corps de l’article

Les musiques africaines traditionnelles partagent entre elles de nombreux traits communs : présence dans la plupart des cas d’une pulsation[1] régulière, tendance de la musique à contrecarrer cette pulsation, et lien du rythme avec le mouvement corporel qui s’exprime notamment dans la danse. La notion de pulsation renvoie à un phénomène facilement observable, qui est la capacité du corps humain de se synchroniser avec des sons régulièrement espacés. Cette disposition est profondément ancrée dans le système cognitif car on en trouve les prémisses chez un enfant âgé de quelques mois lorsqu’il réagit en se dandinant au rythme de la musique qu’il entend. Mais elle se développe selon les cultures dans des systèmes musicaux très divers et les musiques africaines sont réputées pour avoir poussé à un niveau inégalé l’art de jouer avec la pulsation. Cette particularité commune désignée par le terme de « contramétricité » se retrouve également sur le continent américain au sein des diasporas africaines et notamment dans le jazz. Elle se situe au coeur d’une question anthropologique fondamentale qui est celle des universaux, c’est-à-dire de la distinction entre le biologique et le culturel[2].

Les réactions d’auditeurs qui frappent dans les mains à l’écoute de la musique révèlent sur le plan culturel leur appartenance à différentes communautés[3]. Un exemple bien connu est le backbeat caractéristique du jazz de la période classique (entre 1920 et 1940 environ). Lorsque des musiciens frappaient dans les mains, ils marquaient les deuxième et quatrième temps de la mesure[4]. Dans les concerts de jazz en Europe, le public frappait souvent dans les mains « à l’envers » sur les premier et troisième temps. Le critique de jazz Hugues Panassié décrivait cette situation sous la forme d’un dialogue entre un connaisseur et un profane :

Dans la musique à laquelle vous êtes habitué, ce sont les temps forts qui sont accentués, c’est-à-dire le premier et le troisième temps de la mesure. Ainsi nous, Français, lorsque nous écoutons de la musique de chez nous, nous accentuons instinctivement le premier et le troisième temps par un mouvement soit de la tête, soit du pied, soit de la main […] Eh bien ! Dans la musique de jazz, c’est tout le contraire : ce sont les temps faibles qui sont accentués, le deuxième et le quatrième temps de la mesure.

Panassié 1945 : 24

D’un point de vue anthropologique, le terme « instinctivement » utilisé par Panassié demanderait des éclaircissements mais ceux-ci ne peuvent provenir que d’une analyse globale de l’interaction complexe entre les dimensions culturelle, cognitive et même physiologique de la question (à travers la danse).

La question de l’universalité des mécanismes cognitifs de perception du rythme a été posée en 1983 par la publication d’un ouvrage de Lerdahl et Jackendoff dans lequel ceux-ci affirment que sur le plan cognitif certaines règles conditionnent cette perception et que ces règles sont universelles. Or, les travaux des ethnomusicologues africanistes, en particulier ceux de Simha Arom, sont loin de confirmer ces hypothèses. L’un des points d’achoppement de la théorie universaliste de Lerdahl et Jackendoff est l’idée que les pulsations tendent à coïncider avec les événements musicaux. Cette idée se heurte dans les musiques africaines à de nombreuses difficultés dues au caractère fortement contramétrique de ces musiques. En effet, les ethnomusicologues spécialistes de l’Afrique sont souvent confrontés à des situations dans lesquelles l’audition d’événements musicaux provoque chez les musiciens des frappements de mains non pas « en même temps » que ces événements, mais « à côté », dans les silences où il n’y a aucun événement musical.

Il est intéressant, de ce point de vue, de comparer les musiques africaines avec le jazz car celui-ci est à cheval entre les conceptions africaines et occidentales de la musique. Comme la musique africaine, le jazz est une musique contramétrique dans laquelle les événements sont souvent placés ailleurs que sur les pulsations, mais le jazz est aussi une musique fondée sur la mesure de la musique européenne qui alterne temps forts (premier et troisième dans les mesures à quatre temps) et faibles (deuxième et quatrième). Or, en Afrique, l’existence de temps forts est un sujet fortement discuté, les connaissances actuelles sur les musiques traditionnelles du continent ne fournissant aucun indice permettant de penser que certaines pulsations pourraient être considérées comme plus fortes que les autres. Pour compliquer la question, le jazz comporte certes une opposition entre temps forts et temps faibles, mais elle est traduite de manière atypique, comme on l’a vu plus haut avec le backbeat, car ce sont les temps faibles qui sont accentués en frappant dans les mains.

Existe-t-il une manière universelle d’organiser la pulsation quand on écoute de la musique ? Quel est le processus culturel expliquant le caractère contramétrique des musiques africaines, caractère qu’elles partagent avec le jazz et qui se manifeste dans le fait qu’un auditeur non acculturé ne parvient pas à frapper dans les mains correctement ? Le jazz et les musiques africaines relèvent-ils de deux modes d’organisation du rythme distincts ou peut-on les ramener à une conception originelle commune ? Telles sont les questions que nous allons discuter dans cet article. Le plan logique consistera à rappeler dans un premier temps les principes d’organisation rythmique des musiques africaines mis en évidence par Simha Arom (1985, entre autres). À cette occasion nous donnerons des définitions précises des notions suivantes : pulsation, période, subdivision, mètre, mesure, temps forts et faibles, contramétricité. Le lecteur non musicologue voudra bien nous pardonner ces définitions arides. C’est le seul bagage nécessaire pour la suite de l’article et nous espérons que ces définitions permettront de rendre le propos moins hermétique. Puis nous dresserons un rapide tableau des travaux récents de psychologie cognitive de la musique qui s’attachent à la notion de pulsation et d’opposition entre temps forts et temps faibles. Nous conclurons cette première partie en reprenant certaines idées avancées dans les études comparatives qui ont été faites sur le jazz et la musique africaine.

Dans un deuxième temps, nous présenterons trois études de cas réalisées à Madagascar, au Mali et au Maroc. Le choix de ces terrains pourra paraître arbitraire. En réalité, chacun d’eux correspond à une enquête approfondie menée par un auteur de l’article. Non seulement ces terrains apportent des éléments inédits à la question du rythme en Afrique, mais leur association au sein d’une même publication est en soi une nouveauté car les travaux dans ce domaine sont plutôt des monographies sur un terrain unique ou bien des comparaisons menées sur plusieurs régions à partir de données livresques sans étude de terrain. La place nous manque ici pour multiplier les données ethnographiques. Le lecteur voudra bien se reporter aux nombreux ouvrages qui présentent les sociétés étudiées. Nous nous sommes limités aux seuls aspects ethnographiques qui ont un rapport direct avec notre problématique. C’est pourquoi les données ethnographiques concernent essentiellement l’interaction avec les musiciens experts. Qui sont-ils ? Dans quel contexte jouent-ils ? D’où vient leur expertise ? Comment parlent-ils de la musique ? Comment leur savoir musical se manifeste-t-il ? Ajoutons que pour deux terrains (Mali-Guinée et Maroc), les enquêteurs eux-mêmes sont des experts reconnus localement (Julien André et Jean Pouchelon), instrumentistes confirmés et participants aux rituels.

En dernier lieu, nous reprendrons ces exemples complétés par d’autres pour proposer quelques hypothèses sur la contramétricité africaine et sur ce qui la rapproche et la distingue du jazz.

Aspects du rythme en Afrique, aspects perceptifs, comparaison avec le jazz

Principes de la métrique africaine (d’après Simha Arom)

Simha Arom a accompli un travail considérable de clarification de certains concepts traitant du rythme en Afrique. À ce titre, c’est à lui que nous nous référons pour définir les notions suivantes.

La pulsation

La pulsation (ou temps, ou battue) est « une série de repères régulièrement espacés, c’est-à-dire équidistants dans le temps » (Arom 1985 : 329). Cette pulsation n’est pas toujours exprimée dans la musique, c’est-à-dire traduite par des sons. Tout le problème vient de ce qu’elle est parfois sous-entendue et qu’on doit admettre dans ce cas qu’elle n’existe que dans la tête des gens. Le BPM (battements par minute), qui mesure le « tempo » de la pièce, est le nombre de pulsations se produisant en une minute.

La période

La pulsation s’organise en plusieurs niveaux superposés. En Afrique, la musique est articulée la plupart du temps de façon périodique, c’est-à-dire que les événements musicaux réapparaissent après un nombre fixe de pulsations en étant plus ou moins variés. On appelle période (ou cycle) ce groupement de pulsations successives correspondant au retour d’un même matériau. La période définit donc un niveau d’organisation supérieur à celui de la pulsation.

La subdivision

De la même façon, il existe un niveau inférieur déterminé par la manière dont les pulsations se subdivisent en un nombre fixe d’unités que Simha Arom (1985 : 410) appelle « valeurs opérationnelles minimales ». Les mots « binaire » et « ternaire » caractérisent le nombre de subdivisions de la pulsation (deux ou trois).

La structure métrique

L’organisation résultant de ces différents niveaux définit ce qu’on appelle la structure métrique (ou mètre) : « La période s’articule donc, sur le plan métrique, en deux niveaux inférieurs, la pulsation et les valeurs opérationnelles que cette dernière regroupe. Rappelons qu’une telle organisation se singularise par l’absence, entre la période elle-même et la pulsation, d’un niveau intermédiaire, consistant en un schéma accentuel régulier, la “mesure” de la musique occidentale et le temps fort qui la caractérise » (Arom 1985 : 409).

La mesure

La mesure est une unité de la structure métrique propre à la musique occidentale (groupements des pulsations par deux, trois, ou quatre) qu’on retrouve aussi dans le jazz.

Les temps forts et faibles

Dans la musique occidentale, on appelle temps forts certaines pulsations affectées d’un poids particulier à l’intérieur de la mesure. Ainsi la première est toujours un temps fort, et dans la mesure à quatre temps, la troisième est également un temps fort. Les temps forts définissent donc un niveau intermédiaire entre pulsation et mesure. Le poids donné aux temps forts dépend des événements musicaux qui sont joués (intensités plus fortes, durées plus longues, changements harmoniques, débuts de phrases). Ces événements ne convergent pas tous vers le renforcement des temps forts, mais ils manifestent cependant une tendance générale à les marquer par une accentuation.

Le point fondamental souligné par Arom est qu’en Afrique, la métrique résultant de la pulsation et de ses niveaux supérieur et inférieur ne comporte aucune alternance de temps forts et faibles. Il n’y a aucune trace d’un poids particulier donné à des pulsations qui constitueraient des temps forts ou des débuts de cycle. Notons que le jazz, qui fonctionne sur des mesures et des grilles[5] harmoniques est plus proche sur ce plan de la musique européenne que de l’Afrique.

La contramétricité

Simha Arom (1985 : 339) appelle contramétrique une musique dans laquelle les figures et les accents sont en conflit avec la pulsation. La contramétricité est définie ici au niveau de la pulsation, mais dans un contexte comme celui de la musique occidentale où il existe certaines marques de temps forts et de débuts de mesure constituant des niveaux supplémentaires, on peut parler de contramétricité à un autre niveau. Ainsi en jazz, on peut dire que les battements de mains sur les temps faibles sont contramétriques par rapport au niveau des temps forts de la mesure.

Études cognitives actuelles sur la pulsation

La capacité de la musique à mettre en mouvement le corps par l’effet d’une pulsation régulière explique que la psychologie cognitive de la musique s’y soit intéressée de ce point de vue rythmique, notamment pour démêler les aspects purement culturels des aspects physiologiques et universels. On observe chez l’enfant une capacité précoce à « partager le temps de manière interpersonnelle » qui apparaît dès les premiers mois dans sa manière de réagir de façon synchronisée à la voix parlée de l’adulte (Gratier et Magnier 2012). Par ailleurs, les travaux de Patel et al. (2008) ont montré que la capacité de synchronisation met en oeuvre une interaction étroite entre le système auditif et le système moteur qui se manifeste non seulement chez l’homme, mais aussi chez certaines espèces d’animaux capables d’apprentissage vocal comme les perroquets. On voit sur Youtube une vidéo célèbre d’un cacatoès qui danse en écoutant une chanson[6].

La plupart des travaux de psychologie cognitive de la musique se réfèrent à la théorie de Lerdhal et Jackendoff (1983). Cette théorie affirme que dans un contexte de tempo régulier, la musique sous-entend toujours une métrique alternant temps forts et temps faibles. Plus précisément, les unités métriques sont organisées selon une structure hiérarchique dans laquelle l’auditeur sélectionne à chaque niveau certaines unités considérées comme « fortes » pour les regrouper à un niveau supérieur. Ainsi au niveau de la battue dans une mesure à quatre temps, on sélectionne les premier et troisième temps pour former le niveau des temps forts, puis on sélectionne certains temps forts qui correspondent aux débuts des mesures, et ainsi de suite. La perception de la métrique ainsi définie repose sur ce que les auteurs appellent des « règles de préférence », c’est-à-dire des règles qui permettent à l’auditeur de déterminer la structure métrique en faisant une sorte de pondération entre différents aspects éventuellement contradictoires. Par exemple, chaque auditeur tend à faire coïncider les points forts de la métrique avec les attaques sur les notes (Lerdhal et Jackendoff 1983 : 76, règle « Meter Preference Rules » numérotée MPR 3).

Figure 1

schéma 4.14 de Lerdhal et Jackendoff (1983 : 76)

De plus, ils supposent que cette tendance est universelle (Lerdhal et Jackendoff 1983 : 96, 278). Dès lors, comment expliquer que dans le jazz, on frappe des mains sur les temps faibles ? Ils mentionnent cette difficulté spécifique du jazz en proposant l’argument suivant : dans le jazz,

[L]a norme stylistique n’est pas simplement de marquer les temps faibles ; elle consiste plutôt en un nombre de stratégies destinées à accroître localement la tension métrique. Les règles de préférences normales n’échouent pas, en fait elles sont exploitées comme un moyen de créer la tension métrique désirée qui résulte d’un conflit entre règles.

Lerdhal et Jackendoff 1983 : 279[7]

On peut interpréter le « conflit entre règles » invoqué dans l’explication de Lerdhal et Jackendoff en disant que l’inadéquation de la règle de préférence fixant les temps forts sur des attaques (frappements de main sur les temps faibles) n’est pas un échec mais un conflit avec la règle qui détermine les débuts de mesure (changements harmoniques). Plus récemment, David Temperley a développé la théorie de Lerdhal et Jackendoff en l’appliquant, entre autres, à la musique africaine. S’appuyant sur des travaux d’ethnomusicologues, il s’est heurté à de nombreux contrexemples qui infirment l’hypothèse de l’universalité de la métrique fondée sur des temps forts et faibles, mais il conclut cependant que les musiques africaine et européenne sont semblables eu égard à la métrique (Temperley 2001 : 289). De son côté, Martin Scherzinger (2010 : [14]) a constaté l’ambiguïté créée par l’application des règles de Lerdhal et Jackendoff à un répertoire de mbira du Zimbabwe dans lequel toutes les subdivisions de la pulsation apparaissent comme des temps forts potentiels.

Vijay Iyer prend le contrepied de la théorie de Lerdhal et Jackendoff. Il s’appuie sur des travaux récents en cognition (Iyer 1998, chapitre 4 : « Music Cognition and Embodiment »)[8]. Dans le cerveau, les différentes échelles de durées correspondent à des traitements cognitifs de natures différentes. Pour les durées inférieures à la demi-seconde, les mécanismes de perception temporelle ne sont pas les mêmes que pour les durées supérieures. Cette dichotomie correspond à la distinction entre mémoire échoïque et mémoire à court terme (Brower 1993). Ces différences d’échelle tendent à invalider l’hypothèse d’un traitement uniforme des durées au niveau de la pulsation et au niveau supérieur de ses groupements métriques. En particulier Iyer rejette l’hypothèse d’une universalité de l’alternance au niveau métrique de temps forts et faibles (Iyer 1998, chapitre 5 : « On the Perception of Meter »).

De nombreuses expérimentations sont menées aujourd’hui sur la perception de la pulsation. Certaines mettent en jeu des tâches de battue exécutées en synchronisation avec la musique, d’autres utilisent des protocoles plus sophistiqués. La portée de ces études est limitée par différents facteurs. D’une part, ces expérimentations ne sont jamais réalisées avec des sujets appartenant à la culture dont proviennent les rythmes utilisés pour les tests (les participants sont le plus souvent des étudiants des universités où elles sont menées). D’autre part, elles utilisent des stimuli musicaux artificiels (des sons générés par ordinateur). Enfin, elles s’appuient souvent sur les présupposés de la théorie de Lerdhal et Jackendoff, par exemple sur un modèle de contramétricité dû à Longuet-Higgins et Lee (1984), qui n’a de sens que dans un cadre métrique hiérarchisé en temps forts et faibles où un poids différent est attribué à ces deux types de « temps ».

Comparaison avec le jazz

Les points communs mentionnés en introduction (pulsation régulière, lien avec la danse, conflit avec la pulsation) s’appliquent grosso modo aux musiques africaines qu’on appelle « traditionnelles » (celles qu’étudient les ethnomusicologues) et on les retrouve dans le jazz de la période dite classique. Mais cela n’est vrai que partiellement car en Afrique par exemple, Nathalie Fernando (2011 : 162) a étudié chez les Mofou du Cameroun une musique dont la battue est irrégulière. Dans le jazz, les liens avec l’Afrique renvoient évidemment à l’histoire partagée des communautés africaine et afro-américaine, mais cela n’exclut pas des divergences sur le plan musical. Même dans un contexte de « retour à l’Afrique » tel que celui qui a inspiré les jazzmen à l’époque de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis (années 1960-1970), on a vu apparaître de profonds malentendus. Ainsi la flûte pygmée reprise dans la célèbre introduction de « Watermelon Man » de Herbie Hancock a été interprétée avec une subdivision binaire de la pulsation alors que l’original pygmée est ternaire (Arom 1998 ; Chemillier 2008).

La comparaison du jazz et des musiques africaines a donné lieu à une littérature abondante dans laquelle subsistent certaines zones d’ombre sur les questions qui nous occupent ici. Par exemple dans l’un des articles de référence sur le sujet publié en 2003 par Gerhard Kubik dans l’Encyclopédie de la musique de Jean-Jacques Nattiez, Kubik écrit : « La battue de référence intérieure n’inclut pas le concept de levée chez les Africains et les Afro-américains. Il y a uniquement un schéma d’unités métriques, 1-2-3-4, mais sans temps forts ou faibles » (Kubik 2003 : 1231). La notion de temps forts et faibles est présentée ici comme étrangère aux Afro-américains. Or, on a vu que le jazz est basé sur le concept occidental de mesure dont c’est l’une des caractéristiques principales. Il y a donc une confusion terminologique qu’il faudrait éclaircir si l’on veut répondre à la question posée en introduction sur la présence de temps forts et faibles comme un critère de discrimination entre les conceptions africaine et afro-américaine de la pulsation.

En tant que point commun au jazz et aux musiques traditionnelles africaines, la danse dévoile une attitude plus générale des communautés concernées vis-à-vis du corps (Iyer 1998 : chap. 4). Contrairement à la musique de concert européenne, les musiques africaine et afro-américaine témoignent d’une approche dans laquelle le corps n’est pas l’auxiliaire d’une activité musicale idéalisée, extracorporelle pourrait-on dire. Au contraire, les concepts musicaux se développent directement à partir du corps, comme des extensions d’activités physiques telles que la marche ou les tâches répétitives (même s’il faut par la suite envisager la pulsation indépendamment de la danse). Comme le rappelle Arom : « Il est en effet frappant de constater jusqu’à quel point, chez un Africain en milieu traditionnel, la seule audition d’une musique provoque presque instantanément une mise en mouvement corporelle » (Arom 1985 : 48). Cette caractéristique est aussi présente dans le jazz, comme le souligne Hugues Panassié dans son article sur la danse[9] :

Le jazz est une musique de danse ; non pas une musique sur laquelle on peut danser mais une musique inséparable de la danse née en même temps qu’elle. Musique et danse […] sont si étroitement liées dans le jazz qu’on ne sait parfois où finit l’une et où commence l’autre. En effet, un « tap dancer[10] » s’adresse aussi bien à l’oreille qu’à l’oeil. On a vu d’autre part des musiciens de jazz s’arrêter de jouer pendant 2 ou 4 mesures et danser la suite de la phrase qu’ils venaient d’improviser sur leur instrument.

Panassié et Gautier 1971 : 93

Un aspect qui mérite une attention spéciale, et sur lequel on reviendra en conclusion, est le backbeat du jazz mentionné en introduction. Vijay Iyer le relie à la musique africaine à travers la pratique du patting juba, une technique qui consistait au XIXe siècle à jouer des percussions en frappant ses mains sur son corps et en tapant des pieds sur le sol. Elle était utilisée par les esclaves noirs américains lors des rituels de danse en cercle (ring shout) :

Le backbeat, qui est si présent dans la musique populaire afro-américaine de l’après-guerre, semble se référer au rôle du corps dans le ring shout – la grosse caisse (frappée avec une pédale dans la batterie moderne) et la caisse claire (frappée manuellement avec une baguette) remplaçant les frappements de pieds et de mains, respectivement.

Iyer 1998 : chap. 6

Samuel Floyd donne un exemple de figure exécutée dans le patting juba : « frappement des mains sur les genoux, puis frappement des mains ensemble, puis frappement de l’épaule droite avec une main, puis de la gauche avec une autre – tout en gardant le tempo avec le pied et en chantant » (Floyd 1995 : 53).

Exemples malgaches, maliens, et marocains

Exemples à Madagascar

L’un des instruments omniprésents dans la musique des Antandroy au sud de Madagascar est le hochet kantsa constitué d’un manche en bois sur lequel est clouée une boîte de conserve remplie de graines. Son mouvement est articulé en trois parties, d’abord la frappe de la main sur le manche, puis le choc des graines contre la boîte vers le haut, puis vers le bas (Chemillier 2008). Il définit ainsi une figure rythmique rapide dont la durée correspond à une pulsation ternaire (tempo entre 175 et 215 battements par minute (BPM).

Dans la représentation graphique du signal audio du hochet, la position la plus forte en intensité est la première (celle où le hochet est frappé avec le poing). Certains logiciels comme Audacity disposent d’une fonction de détection automatique de la pulsation (Beat Finder). Si l’on applique cette fonction au signal du hochet, la pulsation sera placée sur les accents, c’est-à-dire sur la première position (et indiquée dans la figure 2 par des petits drapeaux étiquetés par la lettre « B »). Pourtant, quand le hochet est associé à des frappements de mains, ceux-ci se placent systématiquement sur la troisième qui est moins accentuée (graines percutant la boîte vers le bas). Comment déterminer la pulsation dans ce contexte ? Entre les deux séries de marques régulièrement espacées que constituent les accents du hochet et les frappements de mains, comment distinguer celle qui correspond à la pulsation de celle qui est à « contre-temps[11] » ?

Il est très difficile de démêler ce genre de questions sur le terrain. Il n’y a pas de théorie musicale explicite chez les Antandroy, et les termes comme « pulsation » ou « contre-temps » sont intraduisibles. En revanche, il existe des musiciens malgaches qui sont acculturés aux conceptions occidentales comme Rajery, spécialiste de la cithare valiha en bambou. Rajery voyage beaucoup en Europe, parle plusieurs langues, participe à des festivals de world music et collabore avec des musiciens partout dans le monde. Marc Chemillier l’a interrogé sur le positionnement de la pulsation par rapport au hochet. Pour lui, c’est bien l’accent du hochet qui est à contre-temps. Il le montre en frappant son pied sur le sol pour indiquer l’appui, c’est-à-dire la pulsation correspondant aux battements de mains, et il frappe son poignet sur la subdivision qui suit immédiatement cet appui (deuxième croche[12]) pour montrer que l’accent du hochet est à contre-temps. Il ajoute que les choses sont identiques dans le salegy, une musique moderne malgache jouée avec guitare et batterie. La partie de batterie marque les pulsations avec la grosse caisse et joue sur la cymbale charleston des subdivisions ternaires en croches égales avec un accent sur la croche qui suit immédiatement la pulsation, exactement comme le fait le hochet par rapport aux battements de mains (CD Aza Arianao de Jaojoby, pièce « Somaiko Somainao », on entend clairement la position à contre-temps du charleston).

Un autre élément confirme cette hypothèse de contramétricité de la partie de hochet. Dans une séance de danse filmée par Marc Chemillier et Victor Randrianary en août 2001 à Tuléar, on pouvait voir et entendre, en plus du hochet kantsa, un luth kabôsy, deux tambours joués par des femmes et des battements de mains. La partie de tambour exécute un motif rythmique asymétrique bien connu sur le continent africain formé des durées 2+2+3+2+3. Si l’on analyse la vidéo, il est assez difficile de déterminer comment se place ce motif par rapport au hochet et aux frappements de mains car les parties ne sont pas enregistrées sur des pistes séparées. De même, il n’est pas aisé de comprendre le mouvement des danseurs car il est complexe et la résolution à 25 images par seconde est insuffisante pour en capter tous les détails. Marc Chemillier a fait des expériences consistant à demander à des musiciens de danser en écoutant la pièce pendant qu’il enregistrait le bruit de leurs pas sur le sol. Les résultats s’avèrent peu fiables car au tempo approximatif de 200 BPM, la subdivision ternaire de la pulsation, c’est-à-dire l’intervalle de temps qui sépare les frappements de main de l’accent du hochet, ne dure qu’un dixième de seconde. Il suffit qu’il y ait un léger décalage dans le déroulement de l’expérience pour que les données soient faussées et conduisent à des résultats erronés.

La solution pour comprendre le positionnement métrique du motif antandroy 2+2+3+2+3 a été donnée par Rajery. Celui-ci connaît bien ce motif qui est joué non seulement chez les Antandroy, mais aussi sur les hautes terres chez les Merina. On peut le jouer avec un woodblock[13] appelé ambio. Par exemple, dans la pièce « Maria » du groupe merina Feo Gasy, on n’entend pas ce motif, mais Rajery l’a battu en écoutant la pièce. Lorsqu’on analyse l’enregistrement de la battue de Rajery (en la rejouant au ralenti), on comprend comment se place le motif par rapport au hochet et l’on peut en déduire sa position par rapport aux battements de mains (absents dans la pièce) et à la pulsation. On constate alors que ce motif 2+2+3+2+3 correspond exactement à la même pulsation que dans tous les exemples centrafricains connus tels que ceux publiés par Arom (1985) et Chemillier (1995 : 155). Cela confirme que, dans l’exemple malgache, ce sont bien les battements de mains qui indiquent la pulsation et que, par conséquent, les accents du hochet se trouvent à contre-temps. Il faut souligner que Rajery n’est pas antandroy mais betsileo, une autre ethnie des hautes terres. Certes, il a une profonde connaissance des musiques traditionnelles malgaches, mais comment peut-on affirmer que sa référence mentale concernant la pulsation est bien la même que celle d’un musicien antandroy non acculturé aux conceptions occidentales ? D’un point de vue strictement épistémologique, il manque un maillon logique pour affirmer que ces deux références mentales sont identiques.

Figure 2

analyse du hochet malgache

Revenons à la détection de la pulsation effectuée informatiquement comme on l’a vu plus haut avec le logiciel Audacity. La détection automatique de tempo est un domaine actif de la recherche en informatique musicale. En général, le signal audio est traité en ne gardant que les événements saillants pour reconnaître parmi eux une périodicité locale, puis en déduire un tempo et identifier les dates correspondant aux pulsations. Il est important ici de distinguer deux notions empruntées aux sciences physiques : la période et la phase. Soulignons que le terme « période » n’a plus le sens de « groupement de pulsations » utilisé plus haut, mais celui de « durée de la pulsation » correspondant au temps écoulé entre deux pulsations successives. La « phase » désigne le décalage temporel des pulsations par rapport à une origine. Ainsi sur un même extrait musical, une battue sur le temps et une autre à contre-temps auront la même période mais une phase différente.

Le cas d’un motif contramétrique illustre une des difficultés auxquelles ces systèmes ont à faire face dans la mesure où aucun des événements saillants ne doit être considéré comme une date candidate qui matérialiserait la pulsation. Cependant, leur détection est primordiale car, comme le système cognitif humain, les dispositifs automatiques tirent profit des intervalles récurrents détectés à toutes les échelles. On peut considérer que toute l’information concernant la période et ses multiples se trouve naturellement dans la musique elle-même, ou techniquement dans le signal. La question de la phase, en revanche, est confrontée aux mêmes considérations culturelles que les mises en situations d’auditeurs humains non acculturés, et peut conduire dans notre cadre d’étude à une ambiguïté entre temps et contre-temps. Dans de nombreux articles, il est explicitement mentionné que les systèmes se destinent à une musique populaire occidentale. En se référant parfois à Lerdhal et Jackendoff, il est communément supposé que les accents ou les événements les plus saillants auront tendance à coïncider avec la pulsation. D’autre part, les événements présentant les énergies les plus faibles sont souvent négligés face aux éléments de plus grande amplitude. Appliquer ces deux principes aux musiques contramétriques conduit donc à un positionnement des pulsations en décalage avec les temps, c’est-à-dire une phase erronée.

Pour parvenir à un alignement correct des pulsations, on peut recourir à des modèles probabilistes (Peeters et Papadopoulos 2011) ou à un apprentissage préalable sur un corpus annoté. Il s’agit ainsi de comparer les motifs rythmiques du signal d’entrée à des motifs déjà entendus dans ce corpus et sur lesquels la position des pulsations est connue (Klapuri et al. 2006). L’apport d’informations peut également provenir d’une initialisation extérieure, comme dans le cas du module de suivi de pulsation du système d’improvisation ImproteK (Bonnasse-Gahot 2010 ; Nika et Chemillier 2012 ; d’après Large 1995) où un utilisateur indique les dates des premières pulsations par une battue manuelle.

Exemples maliens et guinéens

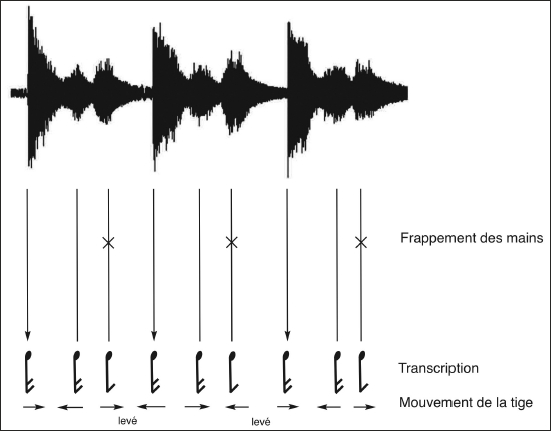

Le racleur (karinya), utilisé dans les fêtes des chasseurs traditionnels du Wassolon (Mali, Guinée) est un tube métallique strié, fendu sur toute sa longueur. Il est frotté à l’aide d’une tige, elle aussi métallique. Quel que soit le mode de subdivision de la pulsation – binaire ou ternaire –, la figure jouée comporte trois sons pour chaque temps. Le premier des trois sons est plus fort que les autres. Il correspond à l’impact de la tige sur le tube enchaîné à trois mouvements de va-et-vient. La figure ainsi jouée est un ostinato[14] strict. En voici deux représentations graphiques, dont l’une correspond à une subdivision binaire de la pulsation, l’autre ternaire. Dans les deux cas, les battements de mains et les points d’impact des pieds des danseurs coïncident avec le son le plus faible. Le son le plus fort du signal se situerait donc à contre-temps. Si l’on note l’exemple ternaire au moyen de croches, l’accent se situe toujours – indépendamment de la pièce jouée – sur la deuxième croche (CD Les Peuls du Wassolon. La danse des chasseurs, plage 1 : « Soumangourou Kante »). Notons que, durant la performance, les chasseurs ne frappent pas des mains ; en revanche les femmes qui assistent à la cérémonie le font parfois. Les frappements de mains peuvent aussi être obtenus de façon expérimentale, à la demande du chercheur, pour matérialiser une pulsation culturellement pertinente.

Par ailleurs, les polyrythmies mandingues, jouées au Mali et en Guinée, sont l’occasion d’aborder la question de l’existence d’un début de cycle, qui soitreconnu culturellement, et d’apporter à ce sujet des éléments nouveaux. Chez les Malinkés de Guinée, les polyrythmies sont généralement interprétées sur cinq tambours, deux djembés et trois dunun (kenkeni ou kessereni, sangba, dununba) – au Mali, le nom des dunun composant la batterie diffère. Le djembé est joué à mains nues avec trois timbres obtenus par différents modes d’attaque de la main sur la peau. Le dunun est un tambour cylindrique à deux membranes, dont l’une est frappée par le percussionniste au moyen d’une baguette. L’autre main du musicien fait sonner une cloche grâce à une bague passée au pouce ou une tige métallique, la cloche étant fixée sur le tambour ou bien posée sur son épaule.

Figure 3

signal audio du racleur malien : racleur binaire

Figure 3b

signal audio du racleur malien : racleur ternaire

Lors d’une performance, l’entrée des tambours peut se faire de deux manières, soit par interventions successives, soit en réponse à un signal joué par le soliste. Dans le premier cas, le chant commence puis les tambourinaires entrent à tour de rôle. Chaque musicien est libre de débuter sa figure rythmique à n’importe quel point de la période, à condition de respecter la combinatoire inhérente à la formule polyrythmique. Dans le second cas, la polyrythmie démarre avec la combinatoire des parties instrumentales parfaitement en place sur le temps qui suit un signal joué par le soliste. Ce cas est plus fréquent dans les villes, qui ont subi l’influence des « ballets nationaux ». On peut observer que dans les ballets, le soliste utilise systématiquement un signal musical (tigeli, littéralement « la coupure » en langue bambara) pour débuter une pièce (Charry 2000 : 223) mais également pour permettre à tous les danseurs de changer de pas simultanément au cours d’une chorégraphie. Trois signaux standards d’une durée de quatre pulsations sont ainsi largement connus partout où l’on joue le djembé et utilisés pour un grand nombre de polyrythmies. L’un correspond à l’ensemble des polyrythmies binaires tandis que les deux autres sont joués sur les polyrythmies ternaires. Pour Julien André, la question était de savoir s’il existe un temps de début de cycle.

L’expérimentation décrite ci-après a été réalisée à plusieurs années d’intervalle (de 1994 à 2000) au Mali et en Guinée. Elle a été renouvelée à Paris, avec des musiciens n’ayant jamais joué ensemble, même originaires de pays différents d’Afrique de l’Ouest, mais qui partageaient néanmoins un patrimoine commun constitué de plusieurs polyrythmies. On a demandé à un groupe de percussionnistes de jouer l’une d’entre elles en démarrant après un signal standard tel que ceux définis ci-dessus. Dans les langues malinké et bambara, chacune des polyrythmies porte un nom spécifique qui désigne également la danse qu’elle accompagne ; il suffit donc d’en citer un pour que chaque musicien soit renseigné sur la figure rythmique qu’il devra réaliser au sein de l’ensemble. On invite alors le soliste à jouer l’un des signaux standards annonçant la polyrythmie choisie. À chaque fois et sans concertation préalable, la polyrythmie démarre, instantanément synchronisée. À partir de ce constat, on est conduit à penser qu’il existe au sein de la période de chaque polyrythmie malinké une pulsation ayant un statut particulier, un temps de début de cycle qui rend possible le démarrage instantané de chaque formule polyrythmique.

Exemples marocains (Gnawa)[15]

Chez les Gnawa du Maroc, le luth guimbri est accompagné par des crotales (idiophones entrechoqués appelés qrâqeb). Pour jouer des crotales, on fait systématiquement alterner l’une et l’autre main. Chaque crotale comporte deux coupoles entrechoquées et les crotales sont jouées par paires (une crotale dans chaque main). Deux figures rythmiques sont possibles (toutes deux dans un tempo de 80 à 200 BPM). Le premier rythme comporte trois impulsions par temps qui seront notées comme une succession de trois croches égales (mais elles entretiennent un rapport ambivalent du fait que celle du milieu est légèrement décalée, un peu comme les croches écrites de façon binaire en jazz qui sont en réalité jouées de façon inégale et ternaire). Elles sont réitérées en alternance d’une main à l’autre. Le deuxième rythme compte quatre impulsions par temps. L’une des mains bat des croches égales et l’autre bat les deux dernières croches de la division ternaire de la pulsation. L’alternance des mains explique que le premier rythme à trois impulsions s’écrive pour des raisons motrices sur deux temps (droite gauche droite/gauche droite gauche) alors que le deuxième rythme à quatre impulsions ne nécessite qu’une pulsation (droite gauche droite gauche).

Soulignons également que ces deux rythmes de crotales sont parfois interprétés par deux joueurs différents qui frappent dans les mains de façon polyrythmique. Ils sont alors baptisés zouaq b-er-rash (« l’ornementation aux mains frappées ») ou tkhlef (contrepoint, monnayage rythmiques). Pour le rythme à trois impulsions, un premier musicien bat des croches ternaires et un deuxième joue la croche centrale et la dernière croche (qu’il fait en commun avec son comparse). Même en situation polyrythmique, il y a toujours un des deux intervenants qui pose une frappe sur la pulsation. Lorsque les frappements de mains ne réalisent pas l’une de ces deux combinaisons polyrythmiques, ils sont à l’unisson et battent toujours le tempo. Ainsi les battements de mains ne sont employés que dans deux circonstances : a) par les musiciens, en substitution des crotales dans la partie du rituel où ceux-ci dansent (unisson ou polyrythmie) ; b) par des gens de l’audience quand les musiciens jouent leurs crotales (unisson, voire polyrythmie, plus rare, dans les cas de liesse).

Figure 4

transcription du rythme 1 (version un joueur, version deux joueurs)

Figure 5

transcription du rythme 2 (un ou deux joueurs)

Figure 6

transcription du luth

La transcription ci-dessus est celle des parties de luth, crotales et battements de mains dans la pièce Moulay Boubker jouée par Abdelaziz Ould Bôblâne et son groupe (11 août 2004, Fès, enregistrée par Jean Pouchelon). Les crotales jouent le rythme 1 que l’on note par des croches ternaires. Contrairement au hochet malgache et au racleur malien, ce rythme ne comporte pas d’accent. En revanche, la partie de luth a des accents qui correspondent à une noire décalée d’une croche par rapport aux frappements de mains, exactement comme les accents malgache et malien. C’est la danse qui indique la position de la pulsation, d’après le constat fait par Jean Pouchelon, qui connaît la danse et l’a pratiquée sur scène avec des Gnawa, car les pieds des danseurs manifestent toujours la pulsation.

Un autre exemple apporte un éclairage intéressant sur la question des différents niveaux métriques. Il s’agit de la pièce Chalaba (jouée par Aziz Arradi, Mustapha Ould Guennaouiyya et leur groupe, enregistrée par Jean Pouchelon, 10 décembre 2011, Marrakech). Cet enregistrement compte six musiciens, un luthiste et cinq percussionnistes qui, lorsqu’ils ne jouent pas des crotales, battent dans les mains. La pièce comporte plusieurs sections et les crotales n’interviennent qu’à la fin. Dans la première section, les mains ne frappent pas toutes les pulsations, mais seulement une pulsation par cycle de l’ostinato de luth, c’est-à-dire une sur quatre. Lorsque les crotales font leur entrée, on constate que ce frappement de main correspond bien à une pulsation. Le principe qui veut que les mains ne battent qu’une pulsation par période revient à sélectionner une pulsation parmi les autres, et de ce fait, il induit une idée de hiérarchie entre les pulsations. On peut alors se demander si les pulsations qui coïncident avec les frappements de mains ont un statut spécial, par exemple celui d’un début de cycle ce que semble confirmer la partie vocale (coïncidence des frappements de mains avec l’incipit des phrases du chant).

De la contramétricité en Afrique et dans le jazz

Le terme « contramétrique » tel qu’on l’a employé dans les paragraphes précédents s’applique donc à des séquences musicales dans lesquelles les événements sont placés, de préférence, ailleurs que sur les pulsations. De façon plus large, le terme s’emploie lorsque des événements sont placés ailleurs que sur les positions appartenant à un certain niveau de la structure métrique. L’une des difficultés soulignées par Kolinski (1973) dans l’usage de ce terme est le fait qu’il se réfère à une certaine organisation métrique sans en expliciter les caractéristiques. Le risque est d’admettre implicitement que la structure métrique est hiérarchisée et comporte au-dessus du niveau de la pulsation un niveau de temps forts et faibles. Or on a vu que ce point est fortement contesté pour les musiques africaines et qu’il apparaît comme un critère les distinguant du jazz. Il faudrait donc admettre, pour ces deux genres musicaux, l’existence de deux types de contramétricités irréductibles l’une à l’autre. C’est la situation décrite par Denis-Constant Martin qui constate que dans le jazz,

[L]a contramétricité a été adaptée, probablement sous l’influence de la musique européenne, à quelque chose qui est presque inconnu dans la musique africaine : la présence d’une matrice récurrente d’accentuations – une alternance régulière de temps forts et faibles.

Martin 1991 : 24

La question que nous allons traiter dans la suite de cet article, en reprenant les exemples précédents et en les complétant par d’autres, est celle de la dichotomie entre les conceptions africaine et jazzistique de la contramétricité. Y a-t-il rupture ou continuité entre les deux ?

Aspects indéterminés de la pulsation

La pulsation n’apparaît pas en tant que telle dans le flux musical : c’est une construction mentale produite par la conscience de celui qui écoute la musique ou qui la joue. Edmund Husserl a consacré plusieurs pages à l’analyse de la perception d’une mélodie. Les sons entendus isolément ne créent pas une mélodie : « L’excitation produit le contenu présent de la sensation. Quand l’excitation s’évanouit, la sensation s’évanouit aussi » (Husserl 1991 : 22). La continuité mélodique est le résultat d’une appréhension de la part de celui qui écoute : « C’est ainsi par exemple qu’une succession discontinue, malgré la non-simultanéité de ses termes, peut être rassemblée par un lien de conscience, par un acte d’appréhension ayant une unité » (Husserl 1991 : 34). Ce qui vaut pour la perception de la continuité mélodique vaut a fortiori pour la perception de la pulsation, car les sons entendus isolément dans le flux musical ne créent pas de pulsation. Percevoir la pulsation, c’est percevoir une régularité dans la musique, c’est-à-dire une continuité qui nécessite une appréhension interne à la conscience de celui qui écoute.

L’hypothèse de Simha Arom est que la pulsation existe comme référence mentale partagée par les membres d’une communauté donnée et que lorsqu’elle est implicite, il est possible pour les tenants de la tradition de la matérialiser. Mais les tenants de la tradition ne parlent pas de « pulsation » (sauf quand ce sont des musiciens acculturés aux conceptions occidentales comme Rajery), ils se contentent de matérialiser des marques pendant le déroulement de la musique : pas de danse, frappements de mains, percussion régulière. On observe en général un consensus sur la manière de placer ces marques au sein d’une société donnée (tout le monde bat des mains au même moment, les danseurs sont synchronisés, etc.). Mais il peut y avoir coexistence dans une même musique de marques divergentes. Par exemple dans le cas malgache, frappements de mains et accents du hochet sont décalés l’un par rapport à l’autre. Dans ces cas, Simha Arom donne un certain nombre d’heuristiques (par exemple privilégier les frappements de mains, lorsqu’ils sont réguliers, ou les pas de danse lorsqu’il s’agit des pas de base) pour choisir parmi ces marques celle qui correspond à la pulsation. À notre connaissance, aucuns travaux ne sont venus invalider la pulsation obtenue par Simha Arom dans les répertoires qu’il a étudiés. Mais si ces heuristiques fonctionnent d’un point de vue pratique pour déterminer une référence qu’on appelle « pulsation », elles laissent indéterminé l’aspect « mental » de cette référence, c’est-à-dire le rôle qu’elle joue du point de vue cognitif et les caractéristiques qu’on lui attribue d’être unique et invariable au cours d’un morceau pour chaque membre de la communauté et d’être la même pour tous.

Il existe un autre aspect indéterminé de la pulsation, intrinsèque à la notion même, qui apparaît dans certains changements de niveau de la pulsation. En jazz, on assiste parfois à un dédoublement du tempo (deux fois plus rapide) ou au contraire à une battue deux fois plus lente (à la blanche). Prenons l’exemple de « I Ain’t Got Nobody » enregistré en trio par Count Basie (3 juin 1938). On observe à partir de 2’20 que le tempo devient deux fois plus rapide (BPM = 200 environ). Le bassiste et le batteur jouent deux fois plus vite et la grille défile deux fois plus rapidement. En revanche, dans « My Mommie Sent Me to the Store » de Fats Waller (18 juillet 1940), le bassiste se met à jouer deux fois plus vite à 1’30 après l’exposé du thème. Mais le batteur jouait déjà dans ce tempo depuis le début de la pièce et le défilement de la grille reste inchangé. Que se passe-t-il dans la tête des musiciens du point de vue de la pulsation ? Considèrent-ils qu’elle a changé de vitesse, ou pensent-ils qu’elle est demeurée intacte, les changements n’affectant que les rythmes joués sur cette pulsation ? Il est probable que dans le cas de Basie, il y a eu changement de pulsation alors que dans celui de Waller, la pulsation n’a pas changé de vitesse mais le bassiste jouait seulement « à la blanche » au début en marquant une pulsation sur deux pour ménager un effet de tension à partir du solo. Ces situations montrent qu’il peut exister une part d’indétermination de la pulsation selon que le changement est ponctuel ou qu’il affecte plus durablement le déroulement de la musique, et selon qu’il est limité à un seul musicien ou qu’il concerne tout le groupe. On notera qu’un changement de niveau de la pulsation implique un changement de la contramétricité elle-même. Dans le cas d’une battue à la blanche en jazz, les mains peuvent continuer de battre le deuxième et quatrième temps à la noire. Aussi deviennent-elles contramétriques par rapport à la nouvelle pulsation à la blanche.

Or, ce cas n’est pas propre au jazz car on le rencontre également en Afrique. À Madagascar, la danse des fesses qui accompagne la musique tsapiky au sud du pays se traduit par différents mouvements comme le kininike, « un tremblement rapide et maîtrisé des fesses alors que le reste du corps est fixe ou bouge lentement » (Mallet 2009 : 94). Dans ce mouvement, tel que nous avons pu l’observer dans la ville de Tulear (BPM = 180 à la noire binaire), les danseuses se plaisent à changer subitement la vitesse d’oscillation en passant de la noire à la croche et vice-versa. Un autre exemple malgache concerne les frappements de mains qui indiquent la pulsation sur le rythme du hochet décrit plus haut. Il arrive que les mains se contentent de frapper une pulsation sur deux, donc à un tempo deux fois plus lent.

Mise en mouvement du corps et notion d’appui

L’un des critères utilisés par plusieurs auteurs pour surmonter l’indétermination méthodologique liée à l’existence de plusieurs séries de marques régulières décalées l’une par rapport à l’autre consiste à relier la pulsation à l’appui des danseurs sur le sol. On a vu en effet que dans les musiques qui nous occupent, la danse tient une place primordiale. Or, la danse est soumise à des contraintes physiologiques d’équilibre qui assurent la stabilité du corps des danseurs. On peut ainsi admettre que les marques correspondant à leurs appuis sur le sol priment, en quelque sorte, sur les autres et constituent la référence mentale commune à tous.

Ce critère est l’une des heuristiques proposées par Arom pour déterminer la pulsation : « Quand une musique est dansée, elle [la pulsation] est incarnée dans le pas de base des danseurs » (Arom 1998 : 182). Pourtant, on constate dans les transcriptions d’Arom certaines divergences entre pulsation et pas de danse. La danse est parfois notée à travers le rythme des sonnailles entourant les chevilles des danseurs, mais il arrive que les appuis ainsi notés correspondent non à la pulsation, mais à sa subdivision en croches : danse bada des Sabanga (Arom 1985 : 454), exemples des Banda-Linda (Arom 1985 : 457-458) et des Banda-Dakpa (Arom 1985 : 468). Cette divergence s’explique sans doute par le fait que les pas transcrits ne sont pas les « pas de base », ceux que Simha Arom définit comme les pas par lesquels débute la danse dans sa phase collective (communication personnelle 2012). Mais cette notion de « pas de base » n’est pas thématisée dans son livre de sorte qu’il subsiste une ambiguïté dans la manière de mettre en pratique l’heuristique évoquée ci-dessus concernant l’incarnation de la pulsation dans la danse. Marc Chemillier a observé un cas inverse où les pas de danses sélectionnent une pulsation sur deux. Il s’agit des pièces gitangi chez les Nzakara de République centrafricaine accompagnées par la formule asymétrique 2+2+3+2+3. La pulsation est transcrite par des noires pointées, mais les appuis de la danse tombent sur des blanches pointées (Chemillier 1995 : 155).

Ajoutons que les mouvements de la danse sont complexes et difficiles à observer comme on l’a vu à propos des vidéos de danse malgache. Même quand ils laissent une trace sonore, comme c’est le cas des sonnailles, il peut subsister une imprécision due à l’inertie de ces bruiteurs dont l’accent peut être décalé par rapport à l’appui des jambes sur le sol. De plus, les danseurs font des figures variées de sorte que l’identification de la pulsation avec les pas de danse suppose qu’on soit en présence d’une version minimale de ces pas. Enfin, la danse peut être volontairement contramétrique. Par exemple en Haute-Guinée, la polyrythmie bada est ternaire et sa période vaut quatre pulsations. Les pas de danse sont isochrones mais non synchronisés avec les mains, ils sont dans un rapport de trois appuis pour quatre pulsations.

Statut des battements de mains et acculturation active

En l’absence de danseurs, on peut demander à quelqu’un de frapper dans les mains pour indiquer les pas de la danse. Mais il semble utile ici de distinguer deux cas : les frappements de mains exécutés spontanément et ceux effectués à la demande. Dans les transcriptions de Simha Arom, les battements de mains ne sont jamais spontanés sauf dans un seul cas (rituel zoboko des Pygmées Aka, voir Arom 1985 : 488). Partout ailleurs, ils sont effectués postérieurement à l’enregistrement de la pièce à la demande de l’ethnomusicologue. Il existe également des cas où les frappements de mains sont réservés à une catégorie spécifique du répertoire comme chez les Nzakara la catégorie limanza des airs liés au rituel de la pipe à la cour du roi où l’assistance rendait hommage au souverain en frappant dans ses mains. Compte tenu de la signification symbolique des battements de mains, il ne viendrait à l’idée de personne de frapper dans ses mains sur les airs des autres catégories du répertoire. Aussi, pour matérialiser la pulsation, Marc Chemillier avait-il dû faire appel à des instruments à percussion, grelots winga ou coques gbogo (Chemillier 1995 : 151).

Des battements de mains effectués à la demande de l’ethnomusicologue reproduisent sans doute la pulsation, mais qu’en est-il lorsqu’ils sont frappés spontanément ? Il est possible qu’ils se placent délibérément à un autre niveau métrique que celui de la pulsation (pièce Chalaba des Gwana du Maroc, battements de mains du jazz sur les deuxième et quatrième temps de la mesure), voire même que ces frappements de mains soient volontairement contramétriques. Selon qu’ils sont spontanés ou non, ils peuvent avoir deux fonctions cognitives différentes. L’une serait de matérialiser la pulsation quand on demande à des musiciens de « substituer aux mouvements de leurs pieds » un battement de mains, comme le propose Simha Arom (1998 : 182). L’autre serait, au contraire, de se démarquer volontairement de la pulsation en prenant part à l’organisation contramétrique de la musique. Par exemple, dans le cas marocain, lorsque les musiciens jouent le premier rythme des crotales en frappant dans les mains, l’un d’eux bat les deuxième et troisième croches ternaires, c’est-à-dire systématiquement à côté de la pulsation.

On pourrait parler d’acculturation active pour désigner le fait de battre spontanément dans ses mains et de danser au cours des manifestations de la vie sociale accompagnées de musique, processus qui faciliterait pour les membres de cette société l’apprentissage de placements contramétriques de ces frappes. En revanche, il y aurait acculturation passive lorsqu’on se contente d’écouter la musique sans y prendre part avec les mouvements de son corps. Les deux types d’acculturation sont fortement discriminants : dans un cas on exécute ces rythmes facilement, dans l’autre il est presque impossible de le faire. Jérôme Cler, qui a étudié les rythmes aksak pratiqués dans un répertoire de luth de Turquie (neuf unités groupées en 2+2+2+3), parle d’habitus pour désigner cette faculté de reproduire des structures rythmiques complexes (Cler 2011 : 196). Le concept emprunté à Bourdieu correspond à la mise en place, au sein d’un groupe social, de « dispositions durables » qui permettent d’expliquer la reproduction de certaines « structures objectives » (comme la langue par exemple, Bourdieu 1972 : 282). La distinction entre acculturations active et passive revient à s’interroger sur le rôle du corps dans le « conditionnement » nécessaire à la création d’un habitus (rejoignant les questionnements de Vijay Iyer mentionnés plus haut sur l’embodiment, « l’incorporation »).

Dans son étude sur les chants d’enfants Venda au nord de l’Afrique du Sud, John Blacking (1967 : 157) indique qu’en cas d’absence de battements spontanés, certains informateurs protestaient s’il leur demandait de battre dans les mains, disant que cela ne devait pas et ne pouvait pas se faire. Blacking a mis en évidence un « modèle ïambique »[16] commun à la plupart de ces chants, qui consiste à faire apparaître dans les parties vocales ternaires une succession de brèves et de longues (la longue pouvant être une noire ou deux croches répétées), avec placement de la pulsation sur la brève (tempo entre 112 et 116 BPM à la noire pointée). On ne sait pas si les mains indiquent un appui au sens de la danse ou si elles se placent à contre-temps de cet appui. Mais en tous cas, il y a divergence entre les frappements de mains et les notes allongées ou répétées dans la séquence mélodique qui, dans la théorie de Lerdahl et Jackendoff (1983 : 84, règle MPR 5), devraient induire un point fort de la métrique. Les mains anticipent cet appui d’une croche. On observe une certaine convergence entre hochet malgache, racleur malien, luth marocain et chants venda : l’accent d’intensité ou l’allongement de durée tombent toujours sur la deuxième croche d’une subdivision ternaire, c’est-à-dire celle qui suit immédiatement la pulsation. À propos de cet exemple venda, David Temperley émet l’hypothèse que les frappements de mains ne traduisent pas toujours la perception du mètre quand ils sont effectués à la demande (elicited clappings, Temperley 2001 : 284). Or, il semble au contraire que les frappements de mains s’éloignant de la pulsation soient plutôt ceux produits spontanément, notamment quand plusieurs battements de mains différents sont superposés.

Débuts de cycle

Il n’existe pas, dans le cas général, de repères indiquant où commence la période. Au-dessus du niveau de la pulsation, la structure métrique est donc essentiellement circulaire. Kofi Agawu souligne cependant l’existence d’aspects narratifs dans la musique africaine, tels que l’improvisation des tambourinaires solistes ou l’enchaînement des figures des danseurs, qui contrebalancent le caractère cyclique des formules de percussions (Agawu 2006 : 40). Sur cette question, les propos du percussionniste ghanéen Ladzekpo recueillis par Vijay Iyer (1998 : chap. 5) vont dans le même sens : « La première pulsation a [...] un statut privilégié [...] et correspond d’une certaine manière à la notion occidentale de temps fort, bien qu’elle fonctionne un peu différemment ». Le cas des polyrythmies malinkées étudié par Julien André a montré que les musiciens de cette région d’Afrique de l’Ouest pouvaient matérialiser la position des débuts de cycle au moyen d’un signal standard culturel.

Dans les analyses de Simha Arom, certains indices suggèreraient peut-être des débuts de cycles. Cette idée, qui n’est pas thématisée chez Arom, concerne non pas les ostinati instrumentaux eux-mêmes, mais les parties qui leur sont superposées (chant et tambour). Le premier indice lié au chant se manifeste de trois manières différentes : alternance choeur/soliste, respiration séparant les phrases chantées (transcrite par un silence), énoncé des paroles dont le sens requiert qu’il ait un début et une fin : pièces koda et yokio des Ngbaka (Arom 1985 : 853, 856), pièce agoa des Sabanga (Arom 1985 : 858). Arom parle de « points d’ancrage » pour désigner le positionnement de la partie vocale par rapport à certaines pulsations bien précises du cycle instrumental. Dans la première pièce, la période de huit pulsations binaires est répartie entre le choeur (2 pulsations), le soliste (2 pulsations), de nouveau le choeur (2 pulsations), et enfin le soliste (2 pulsations). Un second indice de la possibilité d’existence d’un début de cycle est lié aux variations des tambours solistes (exemples sabanga, Arom 1985 : 459). Celles-ci procèdent par phrases de longueur variable, mais qui s’arrêtent toujours dans les mêmes positions du cycle avec une terminaison prédéfinie (trois doubles-croches + quart-de-soupir).

L’épineuse question de la hiérarchie des niveaux

Dans le jazz classique comme dans la musique traditionnelle africaine, on a vu que l’organisation métrique comporte plusieurs niveaux superposés. Le niveau de référence est celui de la pulsation et en dessous de ce niveau, le monnayage de la pulsation en durées plus petites s’exprime comme multiples d’une unité commune. Notons que dans le phénomène du swing[17] en jazz, il apparaît une certaine élasticité dans les subdivisions de la pulsation qui complique la définition de cette unité – voir les travaux de Cholakis (1995) sur la manière dont les batteurs de jazz réalisent le « chabada ». Des phénomènes similaires semblent présents en Afrique, par exemple dans la variabilité des durées de la subdivision de la pulsation (cyclic variation of subpulse durations) que Rainer Polak (2010 : 12) a étudiée dans la musique de jembé au Mali.

Le point le plus important au regard des thèmes discutés dans cet article concerne les niveaux métriques situés au-dessus de celui de la pulsation. On a vu en effet que les pulsations se groupent en cycles (ou périodes) correspondant dans la musique africaine à la répétition des ostinati et dans le jazz à la réitération des mesures et des grilles. Or dans les théories du rythme fondées sur la circularité, il y a une rupture logique entre le niveau métrique de la pulsation et celui de la période. Le niveau de la pulsation est caractérisé par des points d’ancrage dans la séquence musicale (les positions de la pulsation). En revanche, la période est caractérisée par une absence d’ancrage qui la fait en quelque sorte « flotter » sans que l’on sache exactement où elle commence. Cet aspect distingue radicalement les musiques africaines de celles, comme le jazz, qui sont fondées sur la mesure au sens occidental dans laquelle les temps forts correspondent à des points d’ancrage bien précis. Il y a dans le jazz un « emboîtement des niveaux » où certaines pulsations sont sélectionnées comme temps forts, puis certains temps forts comme débuts de mesure, et ainsi de suite, pour constituer ce qu’on appelle précisément une hiérarchie de niveaux.

Il apparaît que ce point, qui distingue jazz et musique africaine, s’estompe dès lors que l’on envisage en Afrique la possibilité de définir des débuts de cycle, comme on l’a vu précédemment, ce qui revient à marquer une pulsation particulière parmi toutes celles qui constituent la période. En réintroduisant la notion de point d’ancrage, l’existence de débuts de cycle estompe la rupture logique évoquée plus haut entre pulsation et période. L’exemple de la pièce Chalaba du Maroc a montré un cas où les frappements de mains établissent une telle hiérarchie en sélectionnant l’une des pulsations pour chaque période. Un autre exemple est la danse sovu des Ewe du Ghana étudiée par Jones (1959, vol. 2 : 77). Elle ne comporte pas moins de cinq parties de frappements de mains superposées, dont trois expriment une hiérarchie de pulsations à trois niveaux (noires, croches, blanches).

Entre le niveau de la pulsation et celui de la période, il existe des niveaux intermédiaires liés à la superposition de périodes différentes au sein d’une polyrythmie : « Il importe de savoir que dans un contexte polyrythmique, les dimensions des figures rythmiques superposées sont diverses, mais qu’elles entretiennent entre elles des rapports simples » (Arom 1985 : 411). Par exemple, dans la pièce yasemale des Sabanga (Arom 1985 : 864), la période du xylophone est de six pulsations binaires, mais celle du grand tambour de deux pulsations. La question cruciale qui se pose pour pouvoir parler de hiérarchie de niveaux est de savoir si les périodes de ces niveaux sont des multiples les unes des autres. En effet, si c’est le cas, il y a emboîtement des niveaux, de sorte que s’il existe un point d’ancrage à un certain niveau, il apparaît aussi comme point d’ancrage aux niveaux inférieurs. Dans la pièce yasemale, on a cette organisation en périodes multiples les unes des autres. La pulsation et les niveaux périodiques supérieurs de deux pulsations (tambour) et de six pulsations (chant) sont organisés hiérarchiquement. En revanche, on ne peut plus parler de hiérarchie quand les périodes des niveaux intermédiaires ne sont pas multiples les unes des autres, ce qui est le cas de la pièce bada des Sabanga (Arom 1985 : 868) où le xylophone a une période de trois pulsations et le grand tambour une période de deux.

Retour sur la théorie de Lerdhal et Jackendoff

Les nombreux exemples contramétriques présentés plus haut montrent que la règle de Lerdahl et Jackendoff affirmant que la pulsation coïncide avec les accents, ce qui revient à dire que l’on ressent des appuis là où il y a des événements musicaux saillants, ne s’applique pas dans un contexte contramétrique où précisément l’acculturation conduit à ressentir les appuis sur des parties non accentuées du flux musical.

Revenons à l’argument de Lerdahl et Jackendoff (1983 : 279) énoncé plus haut concernant l’accentuation des temps faibles dans le jazz. Ils soulignent que cette accentuation (deuxième et quatrième temps à la cymbale charleston[18]high hat et aux frappements de mains) entre en conflit avec d’autres aspects musicaux (changements harmoniques, qui se placent sur les premier et troisième temps). Pour eux, ce conflit serait recherché spécifiquement dans la norme stylistique en vigueur dans le jazz, à cause de la tension qui en résulte, à la différence de ce qui prévaut dans la musique classique où les accents ne sont pas en conflit avec les changements harmoniques. Le point névralgique de cet argument est qu’il est inopérant si les deux composantes en conflit ne sont pas effectivement présentes. C’est parce qu’il y a confrontation des deux stimuli (accents du charleston et changements harmoniques) que les mécanismes de perception supposés universels décrits par Lerdahl et Jackendoff rentrent en conflit et créent la tension propre au jazz. Mais que se passe-t-il si l’on n’a qu’un seul stimulus, par exemple les changements harmoniques ? Imaginons une simple ligne de basse dessinant les contours d’une grille harmonique sans aucune accentuation. Les mécanismes de préférence supposés universels de Lerdahl et Jackendoff devraient conduire à frapper dans les mains sur les changements harmoniques. Or les amateurs de jazz classique claquent spontanément des doigts non pas sur les changements harmoniques, mais à contre-temps de ces changements, et l’on ne dispose d’aucun autre moyen d’accéder à leur représentation mentale.

C’est sans doute une conception insuffisante de la notion d’acculturation qui crée la difficulté propre à l’application de cette théorie pour des musiques contramétriques. Pour Lerdahl et Jackendoff (2003 : 3), un auditeur acculturé est un auditeur qui est exposé de manière suffisante à un idiome donné pour pouvoir organiser de manière riche les sons qu’il perçoit. Mais que veut dire « exposé » dans ce contexte ? S’agit-il seulement d’écouter la musique ? On a souligné plus haut que l’écoute des musiques africaine et afro-américaine implique un engagement du corps beaucoup plus important que l’écoute de la musique occidentale classique, ce qui se manifeste entre autres dans la danse. Celui qui danse participe à la performance musicale de manière plus active qu’un auditeur assis dans une salle de concert. On retrouve l’idée « d’acculturation active » introduite précédemment. Elle suggère que pour percevoir correctement les rythmes contramétriques de ces musiques, comme le font les membres des communautés concernées, il faut les avoir intégrés par une pratique active, c’est-à-dire en participant soi-même à la danse ou en frappant dans ses mains si l’on appartient à la communauté, ou en passant de longues heures à les transcrire si l’on est ethnomusicologue.

En revanche, il existe un autre aspect de la théorie de Lerdhal et Jackendoff qui peut se transposer – partiellement – aux musiques africaines, c’est celui de l’organisation métrique hiérarchisée. Des notions comme celles de début de cycle, de niveau intermédiaire entre le cycle et la pulsation, et de passage d’un niveau à l’autre, ne sont pas étrangères aux conceptions africaines, même si elles ne s’appliquent pas de manière généralisée. Elles pourraient se révéler applicables dans certains cas particuliers, par exemple quand l’organisation métrique fait apparaître des périodes strictement multiples les unes des autres. Dès lors, la dichotomie radicale séparant les conceptions métriques africaine et occidentale s’estompe, et laisse la place à la possibilité d’une intersection non vide. On peut en effet imaginer que les musiciens africains ont exploré, parmi d’autres, certaines organisations métriques hiérarchiques se rapprochant de la conception occidentale, même s’il ne s’agit que de cas isolés parmi les innombrables structures métriques non hiérarchiques explorées sur le continent africain (c’est-à-dire sans niveau intermédiaire entre pulsation et période, ou avec des niveaux intermédiaires dont les périodes ne sont pas multiples les unes des autres).

Mais il faut noter que le jazz présente une situation analogue. Certes, il est fondé sur la mesure au sens occidental, mais précisément il s’est toujours efforcé d’en contourner les limites en déployant une grande variété de moyens : par l’accentuation des temps faibles en frappant dans les mains, par la liberté du phrasé vis-à-vis des subdivisions de la pulsation appelée swing, mais aussi par de nombreuses expériences de déplacements rythmiques. Ces dernières consistent à contrecarrer le cadre métrique, en jouant par exemple à trois temps dans une mesure à quatre temps. Elles ont commencé à être étudiées de manière systématique à propos du jazz des années cinquante et soixante (voir les travaux sur Bill Evans dans Larson 2006), mais elles sont attestées bien avant. On les trouve notamment dans le piano stride où l’alternance basse-accord sur deux temps était parfois remplacée par une succession basse-basse-accord créant un cycle de trois temps à l’intérieur de la mesure à quatre temps (procédé employé dès 1921 par James P. Johnson dans « Carolina Shout », et décrit sous le nom de back beat, ou change-step, dans Scivales 2005 : 29).

Conclusion

Il apparaît au terme de cette discussion que les principes rythmiques communs au jazz et aux musiques africaines sont largement incompatibles, au regard de la contramétricité, avec les mécanismes de la perception du rythme proposés par Lerdahl et Jackendoff, notamment parce que l’implication du corps dans l’écoute de ces musiques, que l’on a appelée acculturation active, change la perception qu’on en a. Ces musiques ont en commun un cadre métrique étalonné par une pulsation régulière et constitué de niveaux superposés. À la différence du jazz, le caractère non hiérarchique de ces niveaux prévaut en Afrique en général, parce qu’au-dessus du niveau de la pulsation, il n’existe pas d’alternance de temps forts et faibles. Mais dans certains cas, des relations hiérarchiques peuvent apparaître entre ces niveaux quand ils sont ordonnés selon des périodes multiples les unes des autres, notamment parce que la notion de début de cycle conduit parfois à privilégier certaines pulsations, et ensuite parce que certains niveaux intermédiaires peuvent combler l’espace entre celui de la pulsation et celui du cycle.

On a été confronté dans plusieurs exemples à une légère indétermination de la pulsation. Par exemple, quand les battements de mains ne se produisent qu’une fois sur deux, ou quand les pas de danse vont deux fois plus vite que les mains, ou au contraire deux fois moins vite, il n’y a pas vraiment de critère univoque pour fixer le niveau de la pulsation. On a deux niveaux contigus dans l’organisation métrique : l’un pourrait être la pulsation, et l’autre, situé au-dessus, consisterait à en sélectionner une sur deux. Quoique ce deuxième niveau ne puisse être identifié à un niveau de temps forts, il s’en rapproche par certains aspects. On aurait en effet la même alternance de pulsations sélectionnées et non sélectionnées, sous réserve qu’il y ait une cohérence dans cette sélection, c’est-à-dire qu’elle porte toujours sur les mêmes pulsations par rapport à la séquence musicale. Ainsi la contramétricité de la musique africaine (accents à contre-temps par rapport à des pulsations indifférenciées) et celle du jazz (fondamentalement liée à la mesure à quatre temps, donc à une organisation hiérarchique de la pulsation avec accentuation des temps faibles deux et quatre) apparaîtraient plus proches que ce que les théories métriques laissent penser.

Reste une question concernant la contramétricité des frappements de mains dans le jazz. Dans cette musique, les mains ne battent jamais toutes les pulsations, elles n’en battent qu’une sur deux (les temps faibles) de façon contramétrique par rapport au niveau des temps forts[19]. Or en Afrique, les mains sont parfois contramétriques, mais elles peuvent toujours battre la pulsation. La contramétricité vient plutôt d’autres parties musicales comme celles qui réalisent ce qu’on a appelé le modèle ïambique (brève-longue transcrites sous la forme croche-noire), schéma contramétrique qui consiste à accentuer la deuxième croche d’une pulsation ternaire (hochet malgache, racleur malien, luth marocain, voix venda). L’explication de cette différence entre le jazz et l’Afrique pourrait venir du patting juba, une pratique des Afro-américains dont on a parlé dans la première partie qui consiste à jouer des percussions avec les différentes parties de son corps. Un point essentiel distingue en effet les communautés africaines des Afro-américains qui, dans la période de l’esclavage, ont dû faire face à l’interdiction de jouer de leurs instruments à percussion. C’est peut-être cette particularité historique qui explique le développement du patting juba, technique substituant les mains aux percussions interdites, et par conséquent le fait que les mains aient joué chez eux un rôle plus contramétrique que chez leurs ancêtres africains.

Parties annexes

Notes

-

[1]

La pulsation est le battement régulier (explicite ou implicite) qui sous-tend un morceau de musique. Tous les termes techniques (pulsation, mesure, etc.) sont définis dans la première partie de l’article.

-

[2]

Cet article est issu d’une communication lors d’une séance du séminaire de l’EHESS « Modélisation des savoirs musicaux relevant de l’oralité » (Paris, 22 février 2012). Les vidéos sont accessibles sur la page du séminaire (http://ehess.modelisationsavoirs.fr/seminaire). Plus récemment, cette communication a fait l’objet d’un exposé à Abu Dhabi en mars 2013 à l’atelier sur le rythme organisé par Godfried Toussaint, Robert Rowe et Juan Bello (New York University). Les recherches décrites ici ont été menées partiellement avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche française (projet IMPROTECH, ANR-09-SSOC-068).

-

[3]

Sur la notion de « communauté » voir Jamin et Williams (2010 : 50, 55).

-

[4]

La mesure est une unité de segmentation de la musique occidentale qui correspond généralement à deux, trois ou quatre pulsations. La mesure à quatre temps est la plus utilisée dans le jazz classique.

-

[5]

En jazz, on appelle grille la séquence d’accords sur laquelle les musiciens improvisent et qui correspond généralement aux harmonies du thème.

-

[6]

« Snowball ™ – Our Dancing Cockatoo » (http://www.youtube.com/watch?v=N7IZmRnAo6s), disponible sur Internet le 20 février 2014.

-

[7]

Tous les extraits sont librement traduits de l’anglais.

-

[8]