Résumés

Résumé

Dans cet article nous étudions l’évolution et la soutenabilité de l’endettement public au Canada à l’aide de la méthodologie comptable proposée par Pasinetti (1998). Nous montrons dans quelle mesure la politique d’austérité décidée par le gouvernement canadien lors de la première moitié des années quatre-vingt-dix a pu faire croire à ce que certains économistes nomment l’austérité expansionniste. Ainsi, nous dévoilons un large faisceau de circonstances « bienheureuses » ayant empêché une récession économique. Au regard de ces différents éléments, nous précisons pourquoi le Canada ne devrait pas constituer un exemple à suivre aveuglément en matière de consolidation budgétaire.

Abstract

This paper studies the evolution and sustainability of public debt in Canada thanks to the accounting methodology put forward by Pasinetti (1998). We show to what extent the austerity policies, which have been applied in the first half of the 1990s by the Canadian government, led to believe to what has been called by some economists the expansionist austerity. Thus, we unveil a large body of “happy” circumstances that prevented the surge of economic recession. When looking at these different elements, we precise the reasons why the Canadian experience should not constitute a role model to be blindly followed as far as fiscal consolidation is concerned.

Corps de l’article

Introduction

Traditionnellement, deux théories économiques s’opposent en matière de consolidation budgétaire. Dans une perspective hétérodoxe, une politique d’austérité ne peut avoir, toutes choses égales d’ailleurs, que des effets néfastes en période de récession. À la suite de Keynes lui-même et de sa « socialisation de l’investissement », nombre d’économistes postkeynésiens soulignent le caractère éminemment stabilisateur de la politique budgétaire en période de récession en se basant sur une approche kaleckienne (cf., entre autres, Seccareccia et Sharpe, 1993; Minsky, 1996; Bougrine, 2000; Nasica et Raybaut, 2005; Arestis et De Antoni, 2009). Ainsi, un déficit budgétaire est nécessaire afin de stabiliser les profits des firmes et fournir une valeur « plancher » à la demande globale empêchant un effondrement économique du système. Tant que les composantes privées de la demande globale ne repartent pas à la hausse fortement, il est dangereux de cesser le soutien à l’activité via les dépenses publiques. Et c’est uniquement lorsque l’investissement s’accroît de nouveau de manière autonome que les gouvernements peuvent penser à réduire les déficits publics et générer des excédents (Fazzari et Minsky, 1984 : 107).

Dans un cadre à l’opposé du précédent, la Treasury View, développée par des économistes néoclassiques, précise que la seule option sérieuse consiste à gérer les finances publiques de manière à maintenir le budget à l’équilibre ou en excédent, afin de diminuer le ratio dette publique/PIB, en toutes circonstances. Il s’est donc développé, depuis deux décennies, une littérature visant à montrer qu’une baisse des dépenses publiques peut générer une récession très faible, presque « indolore », voire pas de récession du tout. Ce dernier cas s’est vu attribuer le doux sobriquet d’austérité expansionniste (cf. Giavazzi et Pagano, 1990; Alesina et Perotti, 1995; Alesina et Ardagna, 2010). Selon Perotti (2013), les explications en faveur de la consolidation budgétaire expansionniste peuvent être variées. D’abord, elle renforce la crédibilité d’un pays en matière de gestion des finances publiques, ce qui entraîne une forte baisse des taux d’intérêt en réduisant la prime de risque exigée par les prêteurs. Ensuite, elle envoie un signal de futures baisses de la fiscalité favorisant une hausse de la consommation basée sur une augmentation du revenu disponible anticipé. Enfin, l’austérité peut avoir un effet de modération sur les salaires et les prix ce qui dope les exportations, la demande externe se substituant à la dépense publique.

Dans cet article, nous contribuons au débat en analysant l’évolution et la soutenabilité de la dette publique au Canada à l’aide de la méthodologie proposée par Pasinetti. Nous nous concentrons sur la période de consolidation budgétaire démarrée en 1993 par le Parti libéral de Jean Chrétien et son ministre des Finances, Paul Martin. Nous montrons que ce qui pourrait passer pour un épisode d’austérité expansionniste ne tient qu’à des circonstances particulières qui se sont enchaînées selon un heureux calendrier et sans lesquelles le Canada serait probablement entré en récession. En outre, cet assainissement budgétaire a, en partie, eu des conséquences négatives à long terme en matière de taux d’endettement des ménages.

Dans une première partie, l’article présentera l’approche de Pasinetti en soulignant les avantages qu’elle offre par rapport aux mesures conventionnelles de la soutenabilité des dettes publiques. Puis, dans une seconde partie, il sera question de tester la robustesse de sa démarche en comparant systématiquement ses prédictions avec les performances empiriques du Canada sur la période 1990-2010. Dans une troisième partie, nous évaluerons la phase d’austérité budgétaire, soulignant l’impact de la politique monétaire décidée par la Banque du Canada. Dans une quatrième partie, l’article précisera les circonstances qui ont permis à ce pays d’éviter la récession, faisant malencontreusement croire à un épisode d’austérité expansionniste. Enfin, en guise de conclusion, nous indiquerons pourquoi le Canada ne devrait pas servir d’exemple à suivre pour l’Europe en ce qui concerne la stratégie de réduction des déficits publics.

1. Le cadre comptable de Pasinetti

L’analyse de la soutenabilité est basée sur la stabilité dynamique du ratio dette publique/PIB dans la logique initiée par Domar (1944) et développée, entre autres, par Tobin (1986) et Spaventa (1987) puis Pasinetti (1997, 1998, 2000). Cette approche constitue une alternative intéressante au principe conventionnel de soutenabilité des finances publiques basée sur le respect de la contrainte de budget intertemporelle.

Pasinetti (1998) montre, à l’aide d’une formalisation simple mais rigoureuse, (i) l’impossibilité de trouver un ratio optimal de dette publique sur PIB valable pour tous les pays et (ii) les conditions nécessaires afin que l’endettement public reste sous contrôle. Ainsi, respecter un ratio d’endettement (fixé par une convention) n’est pas essentiel. Il vaut mieux se concentrer sur la dynamique de ce ratio, c’est-à-dire se poser la question de la soutenabilité des finances publiques. Les hypothèses sont les suivantes : d’abord, l’analyse se mène à l’horizon d’une année, ensuite, le ratio d’endettement préétabli est considéré comme exogène. Nous notons d = D/Y le ratio du stock de dette publique sur PIB[1]. La dynamique s’écrit :

Selon Pasinetti (1998), la dette publique est soutenable si la condition suivante est respectée :

avec θ = Ḋ /D et g = Ẏ /Y. La condition de stabilité du ratio de dette publique est donc tout simplement que le taux de croissance de la dette publique soit inférieur ou égal au taux de croissance de l’économie. La variation de l’endettement public est égale à la différence entre les dépenses et les recettes, plus les intérêts portant sur la dette en cours :

Ici, G représente l’ensemble des dépenses publiques, T les recettes des divers impôts perçus et i le taux d’intérêt moyen sur la dette contractée. Il est aisé de redéfinir l’expression (3) en termes d’excédent budgétaire, S, soit :

La dette publique sera stable (respectivement, déclinante) si le taux de croissance de celle-ci est égal (respectivement, inférieur) au taux de croissance de l’économie, c’est-à-dire si :

En divisant (4) par Y, nous obtenons la première relation de Pasinetti :

Ensuite, en partant de la valeur de l’excédent primaire, SP = T – G, et en utilisant (3’), il vient : SP = iD – Ḋ. En normalisant par Y et après quelques manipulations nous obtenons la seconde relation de Pasinetti :

Il apparaît que la soutenabilité des finances publiques se définit de deux façons alternatives : en référence au déficit public [équation (5)] ou au déficit primaire [équation (6)].

L’aire de soutenabilité par rapport à la première relation est tracée dans le graphique 1. A priori, un pays avec un ratio D/Y= 120 %, des taux de croissance réel et d’inflation de 2,5 % et un déficit public total sur PIB de 5 % ne souffrirait donc d’aucun problème de finances publiques à la dérive (cf. le point A dans le graphique 1), puisque se situant au-dessus de la frontière de stabilité[2]. Inversement, toujours en conservant un taux de croissance nominale de 5 %, un pays dont le déficit s’établirait à 2 % du PIB pour un ratio de dette publique sur PIB à 10 % ne serait pas dans une position soutenable : la condition de stabilité ne serait pas vérifiée et ce pays verrait sa dette publique augmenter. Dernière illustration du cadran de Pasinetti : un pays avec 4 % de déficit et 60 % de ratio de dette publique sera dans une zone insoutenable avec une croissance nominale du PIB de 5 %, mais si la croissance passe à 7 %, alors ce pays repasse dans une zone soutenable, car la contrainte s’est déplacée favorablement.

Graphique 1

Zone de soutenabilité en référence au déficit public total

La seconde relation peut produire des configurations différentes selon les valeurs comparées du taux d’intérêt et du taux de croissance. Nous supposons, dans un premier temps, que la différence entre le taux d’intérêt et le taux de croissance est positive (cf. graphique 2). Cette seconde relation de Pasinetti dépend de trois éléments : le taux d’intérêt nominal, le taux de croissance du PIB et le ratio de dette publique. En supposant un différentiel intérêt-croissance de 2 % et un ratio d’endettement public de 60 %, un pays doit disposer d’un surplus primaire sur PIB – SP/Y – au minimum de 1,2 % afin que son ratio d’endettement reste soutenable. Ce surplus doit s’élever au minimum à 2,4 % avec un ratio de dette de 120 %. Il est donc possible de garder sa dette publique sous contrôle tout en violant la règle du ratio de dette publique D/Y ≤ 60 %, à condition de compenser par un surplus primaire plus important (cf. le point A dans le graphique 2 avec D/Y = 80 %).

Graphique 2

Zone de soutenabilité en référence au déficit primaire

Deux autres possibilités sont également étudiées par Pasinetti (1997, 2000). La première a trait au cas où i = g. Dès lors, la contrainte pesant sur le surplus primaire est d’être positif ou même simplement égal à zéro, et cela quel que soit le niveau des dettes souveraines (cf. la relation (6)). Si on prend désormais le parti de saturer la contrainte, c’est-à-dire de prendre un déficit primaire exactement égal à 0, alors l’État ne conserve un déficit total que pour payer les intérêts de la dette publique et le ratio de dette publique sur PIB reste invariable d’une période sur l’autre, l’endettement reste sous contrôle, quand bien même le volume de dette ne cesse de s’accroître. En effet, de l’expression (6), il vient SP = 0 et en introduisant cette valeur dans (4), nous avons Ḋ = iD. Si on introduit cette égalité dans l’équation (1), on voit que la dynamique du ratio de dette publique sur PIB est donnée par la différence entre le taux d’intérêt et le taux de croissance, c’est-à-dire que cette équation renvoie à la stabilité du ratio dette sur PIB, ![]() /d = 0, puisque i = g. Cette possibilité théorique nous fournit une sorte de « règle d’or » de l’accumulation de dette publique : l’endettement augmente indéfiniment sans que la charge des intérêts ne devienne insoutenable et n’alourdisse le poids de la dette dans le PIB, car c’est précisément la croissance économique qui « paie pour » les intérêts de la dette.

/d = 0, puisque i = g. Cette possibilité théorique nous fournit une sorte de « règle d’or » de l’accumulation de dette publique : l’endettement augmente indéfiniment sans que la charge des intérêts ne devienne insoutenable et n’alourdisse le poids de la dette dans le PIB, car c’est précisément la croissance économique qui « paie pour » les intérêts de la dette.

La seconde possibilité concerne le cas où le taux de croissance est supérieur au taux d’intérêt. Dans cette configuration extrêmement favorable, la pente de la droite SP/Y = (i – g) D/Y devient négative. Ce fut notamment le cas de l’Espagne sur la période 1998-2007 ou de l’Irlande entre 1993 et 2007. En fait, l’État peut même maintenir un déficit primaire – SP < 0 – sans remettre en cause la soutenabilité de sa dette publique, c’est-à-dire en maintenant le ratio D/Y inchangé.

En définitive, il serait absurde, selon le point de vue développé par Pasinetti, de fixer une valeur « optimale » au ratio de dette souveraine car il existe une infinité de solutions compatibles avec la maîtrise du ratio dette publique/PIB. En outre, il n’est pas judicieux de déterminer des normes communes de déficit et de dette publique pour tous les pays sans tenir compte, par exemple, de l’écart entre les taux d’intérêt et les taux de croissance.

2. Vérification de la soutenabilité de la dette publique au Canada

Nous avons déjà souligné que la méthodologie de Pasinetti ne vise pas à établir définitivement un ratio dette publique/sur PIB à ne pas dépasser sous peine de tomber du côté des États insolvables et/ou de plomber la croissance. Les relations (5) et (6) ne sont que des outils permettant de dire si son taux d’endettement est soutenable ou non. Les bases méthodologiques étant posées, cette section a pour objectif de montrer la pertinence de l’approche de Pasinetti pour l’étude des situations réelles en procédant à quelques tests qui indiquent sa capacité à prévoir la soutenabilité du ratio de dette publique pour le Canada.

Nous effectuons les tests selon la procédure suivante. (i) Si la relation de Pasinetti place le Canada, pour l’année considérée, dans la zone de soutenabilité et que l’année suivante le ratio dette publique/PIB diminue, nous considérons qu’elle a correctement prédit l’évolution de l’endettement[3]. Si le taux d’endettement est à un niveau supérieur, la relation a échoué. (ii) Si la relation situe le pays dans la zone insoutenable et que son ratio de dette publique augmente, alors l’approche est validée. Si, au contraire, le ratio baisse, elle aura failli. La répétition du test chaque année sur l’intervalle 1990-2010 permet d’établir un score de réussite. Il ressort que la méthodologie de Pasinetti permet de prédire l’évolution du ratio dette publique/PIB dans 85 % des cas (dix-sept réussites et trois échecs dans les tableaux 1 et 2).

Enfin, il est possible de repérer deux causes principales à l’échec. La première repose sur le côté dichotomique du test proposé qui ne tient pas compte des erreurs de prédiction pour quelques décimales. Ceci apparaît clairement pour le Canada lors de l’intervalle 2000-2001 durant lequel la relation, qui prévoyait une baisse du ratio de dette publique sur PIB, échoue à prédire la légère augmentation du taux d’endettement public de 0,5 %. Nous n’avons pas souhaité établir de règle considérant que le test pouvait être considéré comme un succès en dessous d’un pourcentage d’erreur faible. En effet, une telle méthode aurait conduit à porter un jugement délicat et ad hoc sur ce qu’est une marge d’erreur acceptable. La seconde explication tient à la dépendance du test au taux de croissance économique. En cas de retournements brutaux de conjoncture, comme ce fut le cas pour l’année 2008 (mais aussi en 2001), la méthodologie peut s’avérer défaillante, car elle déplace fortement la frontière de soutenabilité des finances publiques dans le plan (cf. graphiques 1 et 2). Cette analyse reste donc soumise aux « aléas » qui affectent les taux de croissance (influence des dynamiques internationales sur la croissance des petits pays, crises financières…).

Tableau 1

Tests de soutenabilité du ratio D/Y sur la période 1990-1999 pour le Canada

Note :D/Y = Dette publique brute totale sur produit intérieur brut (données nominales), i = taux d’intérêt moyen sur la dette publique (rapport entre les charges annuelles d’intérêts payées par l’État et le stock annuel de dette publique brute), g = taux de croissance nominal du PIB, S/Y = solde budgétaire total rapporté au PIB, SP/Y = solde primaire rapporté au PIB (excluant les intérêts versés).

Tableau 2

Tests de soutenabilité du ratio D/Y sur la période 2000-2010 pour le Canada

Au final, il nous semble que le cadre retenu ci-dessus met en évidence de solides capacités prédictives et se prête bien à une analyse ex post des conséquences de la politique de consolidation fiscale. Ainsi, dans la section suivante, nous évaluons celle décidée par le Canada, dès la fin 1993, en prenant comme point de départ la méthodologie développée par Pasinetti. Par ailleurs, nous mettons en évidence les éléments qui ont pu donner l’illusion d’un phénomène d’austérité expansionniste.

3. Évolution du taux d’endettement public

L’intervalle à choisir, lorsqu’il s’agit d’évaluer la politique d’austérité au Canada reste problématique comme l’indique le tableau 3. S’il s’agit de retenir le critère de quasi-stagnation ou de baisse de la dépense globale alors la période s’étend de 1994 à début 1998, idem pour la masse salariale des administrations ou les transferts sociaux. Autrement, prendre en compte uniquement la dépense d’investissement allonge la période d’austérité considérablement, la baisse démarrant dès 1992 (1994 faisant exception) pour prendre fin en 1999. Ici, nous considérons la dépense publique totale (de laquelle on peut isoler la masse salariale) et étudions la période allant de 1993 à début 1998 avec un taux de croissance de la dépense nominale très faible ou négatif. En outre, il semble raisonnable de morceler cette période de consolidation budgétaire en deux phases. La première s’étale de 1993 à 1995, la seconde de 1996, année constituant un point d’inflexion en termes de taux d’endettement public, jusqu’à 1998.

Le graphique 3 synthétise les résultats de la première période par rapport à la relation (5). La lecture s’effectue de la manière suivante. Les points noirs représentent, pour chaque année considérée, la situation budgétaire du Canada avec (i) le ratio dette publique sur PIB, D/Y, et (ii) le déficit public total, S/Y. Les trois droites négatives représentent les trois frontières de soutenabilité de la dette publique correspondant chacune à une année. Enfin, la pente de la frontière est donnée par le taux de croissance de l’économie, g. Pour 1993, le Canada se situe en dehors de la zone de soutenabilité, impliquant que le ratio D/Y doit croître l’année suivante. En effet, en 1994, celui-ci augmente passant de 96,3 % à 97,9 %. Il en va de même pour l’année 1995, le ratio s’établissant à 101,6 %. Toutefois, soulignons que chaque année la situation budgétaire du Canada se rapproche de la frontière de soutenabilité grâce à deux éléments. D’abord, la rigueur budgétaire permet un contrôle de la dépense publique qui n’augmente que de 1,1 % en 1994 et 0,3 % en 1995. De surcroît, la masse salariale des administrations stagne entre 1993 et 1995. Ensuite, et surtout, un taux de croissance élevé renforce la pente négative de la relation (5) et accroît mécaniquement l’aire de soutenabilité du taux d’endettement public.

Tableau 3

Dépense publique en valeur (milliards de dollars canadiens)

Graphique 3

Zones de soutenabilité du Canada de 1993 à 1995

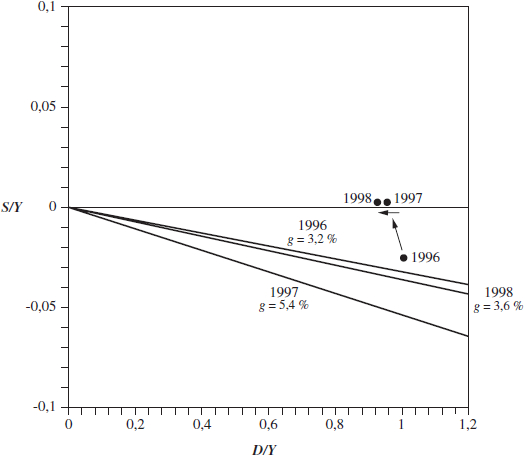

La seconde phase débute en 1996 et révèle un déclin régulier du ratio dette publique/PIB (cf. graphique 4). En effet, il apparaît clairement que, chaque année, le Canada se situe dans la zone de soutenabilité. Cette dynamique s’explique par un élément paradoxal dans un cadre postkeynésien : un renforcement de la rigueur budgétaire en 1996 (baisses de la dépense publique et de la masse salariale) et 1997 (stagnation de la dépense publique et poursuite de la baisse de la masse salariale), sans que cela ne provoque de récession économique. Dans la section 4, nous tenterons de résoudre cette apparente contradiction.

Auparavant, un point essentiel mérite d’être souligné, à savoir le rôle néfaste de la banque centrale du Canada sur la période 1992-1995. Lors de cette phase, il nous semble que les autorités monétaires ont véritablement retardé la soutenabilité des finances publiques en imposant des taux d’intérêt élevés, sans raison économique valable, l’inflation étant maîtrisée dès 1992. Ceci a participé, de manière indirecte mais bien réelle, à la hausse du ratio dette publique/PIB et entraîné une période d’ajustement budgétaire plus longue. Ce phénomène apparaît clairement lorsque nous comparons les taux d’escompte (taux directeurs) de la banque centrale et l’inflation dans la première moitié des années quatre-vingt-dix (cf. tableau 4a). Osberg et Fortin (1996), McCracken (1996), et Lavoie et Seccareccia (1996) montrent à quel point les taux d’intérêt réels sur les bons du Trésor à 3 mois et 10 ans sont anormalement élevés, la Banque du Canada s’ingéniant à viser une inflation zéro depuis 1988[4] et craignant les tensions inflationnistes pouvant résulter de la dépréciation du dollar canadien depuis fin 1991[5]. L’intervalle 1993-1995 est emblématique de ce point de vue : l’inflation est sous contrôle – voire proche de zéro en 1994 – et le taux directeur de la Banque du Canada s’élève de 2,1 points, sapant la croissance du PIB par le biais de l’investissement pour 1995 en comparaison de 1994, les conditions de financement des entreprises étant renchéries très fortement[6]. Ceci est mis en évidence dans le graphique 5, la politique monétaire restrictive faisant remonter la frontière de soutenabilité par un effet « ciseau » (hausse du taux d’intérêt moyen[7] et baisse du taux de croissance) pour l’année 1995. C’est la relation (6) de Pasinetti (1998, 1999, 2000) qui permet de saisir ce processus car, en plus du taux de croissance, elle incorpore le taux d’intérêt moyen sur la dette publique. La conséquence est immédiate en termes de réduction du taux d’endettement public. Si la banque centrale du Canada n’avait pas augmenté son taux aussi violemment, le taux de croissance n’aurait pas diminué et le taux d’intérêt moyen sur la dette ne serait pas remonté entre 1994 et 1995. La frontière de soutenabilité de 1995 serait restée la même que celle de 1994. En fait, le Canada se serait situé dès 1995 dans la zone de soutenabilité, permettant de faire baisser son ratio dette publique/PIB plus rapidement. Il est certes à signaler que, au niveau international, se déclenche en décembre 1994 la crise mexicaine. Cette dernière n’a cependant des effets que sur les taux des bons du Trésor à court terme, laissant les taux des obligations à 10 ans quasiment inchangés. Ce n’est pas tant les effets Tequila qui impactent négativement les conditions du financement de l’État canadien que les politiques de taux de la Banque du Canada. En effet, on peut constater que, dans un contexte d’inflation très basse, le durcissement des taux d’escompte s’opère dès le début de l’année 1994, soit bien avant le déclenchement de la crise mexicaine (décembre) : le taux d’escompte passe ainsi de 3,9 % en janvier 1994 à 6,9 % en juin, poussant ainsi les taux sur les bons du Trésor à 3 mois de 3,6 % à 6,6 % aux mêmes dates, quand les taux sur les obligations à 10 ans connaissent une évolution similaire passant de 6,4 % en janvier à 9,4 % en juillet 1994 (cf. tableau 4b infra).

Graphique 4

Zones de soutenabilité du Canada de 1996 à 1998

Tableau 4A

Taux d’escompte et inflation au Canada

Graphique 5

Diminution de la zone de soutenabilité entre 1994 à 1995

Nous pouvons pousser cette logique plus loin et déduire déjà pour 1994 le taux d’intérêt qui aurait été compatible avec une stabilisation du ratio de dette publique, compte tenu du surplus primaire et du taux de croissance en vigueur. Soit : (SP/Y)1994 = (i – g1994)(D/Y)1994 ce qui, à partir du tableau 1, donne 2,3 % = (i – 6 %) × 97,9 % et i = 8,34 %. Ainsi, si le taux d’intérêt moyen avait été de 8,34 % en 1994 plutôt que de 9,9 %, la dette publique du Canada aurait été soutenable dès l’année 1994. Ici, il est indispensable de préciser que cette baisse du taux d’intérêt moyen demeure, rétrospectivement, une hypothèse raisonnable. Il est à noter également qu’un résultat identique aurait pu être obtenu par une combinaison de baisse de taux d’intérêt et d’un taux de croissance plus élevé. En définitive, la politique monétaire adoptée par la banque centrale aurait fait perdre deux ans en termes de soutenabilité des finances publiques.

Tableau 4B

Taux d’inflation, taux d’escompte de la banque centrale et taux d’intérêt sur les titres de dette publique

4. Analyse des circonstances d’un prétendu succès macroéconomique

L’expérience canadienne des années quatre-vingt-dix est utilisée par les partisans de l’austérité expansionniste pour confirmer leur théorie et prôner l’application de mesures d’assainissement budgétaire. La théorie de l’austérité expansionniste (cf., entre autres, Giavazzi et Pagano, 1990) précise qu’une baisse des dépenses publiques mènera à terme à une baisse des impôts, ce qui conduit immédiatement les ménages à réévaluer leur revenu disponible anticipé et à consommer davantage[8]. Le résultat essentiel de ces travaux serait donc qu’il est possible de diminuer les dépenses publiques tout en générant de la croissance par cette action. Cette position est bien évidemment à l’opposé des thèses keynésiennes pour lesquelles, à comportement d’épargne inchangé, une baisse des dépenses publiques conduit à une diminution de la croissance. Le Canada ayant connu à la fois une austérité budgétaire dans les années quatre-vingt-dix et une croissance soutenue, serait-ce à dire que les enseignements keynésiens sont caducs alors que les thèses de l’austérité expansionniste permettent d’expliquer la dynamique macroéconomique canadienne?

La période de rigueur budgétaire ne s’étend que sur un intervalle allant de 1993 à fin 1997, car la période démarrant en 1998 ne correspond déjà plus à une phase d’austérité. En effet, à plusieurs reprises le taux de croissance nominal des dépenses publiques dépasse celui du PIB (1998, 2001, 2002 et 2003), Alesina et Ardagna (2010) faisant d’ailleurs référence à une politique de relance budgétaire. Afin de saisir les sources de la croissance, nous calculons dans le tableau 5 les contributions de chaque composante de la demande à la croissance du PIB.

Dans les faits, le premier coup de semonce est donné dès 1993, la dépense publique n’augmente en valeur que de 1,1 % et sa contribution à la croissance du PIB faiblit au regard des années précédentes. La masse salariale baisse entre 1993 et 1997, du fait des suppressions d’emplois et du gel des salaires des fonctionnaires, d’ailleurs il faudra attendre 1999 pour qu’elle dépasse sa valeur de 1993 (cf. tableau 3).

C’est précisément en 1993 que le comportement des ménages canadiens en termes de consommation se modifie profondément. En réalité, la consommation des ménages demeure, selon nous, l’élément fondamental expliquant pourquoi le Canada n’a pas connu de récession économique durant la politique de consolidation fiscale. En effet, malgré la rigueur budgétaire, la consommation des ménages a pu être alimentée grâce à trois canaux, intervenant successivement pour soutenir la dynamique macroéconomique : i) un effondrement du taux d’épargne qui demeurait relativement stable depuis 1986 et évoluait dans un corridor compris entre 11,9 % et 13,5 % (cf. graphiques 6a et 6b); ii) un véritable siphonnement de la richesse accumulée précédemment[9]; et iii) une montée de l’endettement des ménages (cf. graphique 8). Si nous nous penchons sur l’évolution du taux d’épargne dans un premier temps, nous constatons que le mouvement de baisse s’est amplifié lors de la phase la plus violente d’austérité budgétaire entre 1996 et 1997, le taux d’épargne connaissant même une chute historique de 30 % en une seule année[10]. La baisse du taux d’épargne dans les années quatre-vingt-dix répond essentiellement à la conjonction d’une contrainte de revenu accrue avec la volonté de maintenir le rythme de croissance de la consommation pour préserver sa place relative dans la compétition sociale[11].

Tableau 5

Eléments contribuant à la croissance du PIB entre 1993 et 2000

Au niveau macroéconomique, la consommation a donc comblé la baisse de la dépense publique en maintenant la demande globale à un niveau élevé et en contribuant fortement à la croissance du PIB. En revanche, comme l’indique le tableau 5, ce phénomène est moins marqué pour l’année 1995 car le taux d’épargne baisse peu, passant de 9,5 % à 9,2 %. Et c’est ici que les différents évènements s’enchaînent pour le mieux.

Graphique 6A, 6B et 6C

Taux d’épargne, épargne et revenu médian des ménages canadiens

L’essoufflement temporaire de la consommation des ménages en 1995 a été totalement compensé par la demande externe. Il convient ici de souligner une circonstance particulière à cette période, à savoir le rôle décisif, depuis le mois de janvier 1992, joué par la dépréciation constante du dollar canadien par rapport au dollar des États-Unis, à laquelle s’ajoute l’heureux concours du Clinton boom qui alimente une demande externe très forte à destination du Canada, pour qui les États-Unis constituent le principal partenaire commercial. La dépréciation du dollar canadien (cf. graphique 7) a permis à la balance commerciale de redevenir excédentaire et de contribuer fortement à la croissance du PIB en 1994 et, surtout, en 1995 à hauteur de 2,17 points. Lors de cette dernière année, elle a également limité l’effet négatif de la baisse des investissements (cf. tableau 5) et de la hausse du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale du Canada (cf. tableau 4).

L’investissement est la dernière composante ayant joué un rôle essentiel durant la phase d’austérité budgétaire. Une fois encore, nous allons voir comment cette période de consolidation fiscale a été absorbée grâce à un calendrier macroéconomique favorable, bien qu’imprévu. Le tableau 6 indique que, fin 1993, le Canada sort du marasme économique se soldant par quatre années de baisses dans l’investissement. Ce n’est qu’en 1994 que l’accumulation redémarre fortement (+10,8 %), faisant écho à la hausse soutenue de la demande des ménages. L’investissement ne marque le pas qu’en 1995 du fait de la hausse des taux d’intérêt et d’une consommation moins dynamique. Néanmoins, dès que celle-ci redémarre, à mesure que les ménages siphonnent leur épargne, l’investissement des entreprises repart fortement en 1996 (+6,3 %) et 1997 (+19,6 %), venant compenser la contribution négative ou nulle de la dépense publique à la croissance du PIB. Selon nous, ce phénomène a rendu possible la baisse du ratio de dette publique/PIB, sans pour autant provoquer de récession.

Graphique 7

Taux de change du dollar canadien à l’incertain

Au bout du compte, l’austérité a pu donner l’illusion d’une consolidation budgétaire expansionniste au Canada sur la période 1993-1997, parce que la conjonction de circonstances exceptionnelles a permis d’absorber les chocs négatifs. En 1993, la consommation des ménages limite la faible hausse de la dépense publique. En 1994, c’est la poursuite d’un niveau de consommation élevé qui stimule l’investissement pour la première fois après quatre années de baisse. En 1995, ce sont les exportations nettes, à la faveur d’un taux de change toujours compétitif du dollar canadien, qui font office de relais de croissance alors que la contribution de la dépense publique au PIB est quasi nulle. En 1996 et 1997, la consommation et l’investissement jouent de nouveau le rôle de tampon, les ménages poursuivant et amplifiant un phénomène de désépargne historique. Cette dynamique en a d’ailleurs entraîné une autre, celle de la forte hausse du taux d’endettement des ménages qui est un facteur de fragilité financière considérable (cf. graphique 8). Dès lors que le taux d’épargne a atteint une valeur minimale, le moyen le plus rapide de maintenir une consommation élevée consiste à s’endetter[12]. Enfin, cela montre à quel point la volonté d’assainissement des finances publiques, visant in fine la baisse du ratio dette publique/PIB peut entraîner la hausse de l’endettement privé[13].

Conclusion

Les thuriféraires de la politique d’austérité budgétaire, à l’instar de celle décidée dans les années quatre-vingt-dix au Canada, estiment qu’elle permet d’assainir les finances publiques et pousse la consommation à la hausse au travers de divers effets de richesse (cf. Perotti, 2013), favorisant, au final, la croissance du PIB. Or, en ce qui concerne le Canada, un examen des faits montre que si la consommation a augmenté, malgré la rigueur, ce n’est pas tant dû à une hausse de la richesse anticipée – la baisse des dépenses publiques faisant espérer une baisse des impôts futurs dans une optique d’équivalence ricardienne à la Barro (1974) – qu’à un véritable siphonnement de leur épargne par les ménages. En effet, entre 1993 et 1997, cette dernière chute de 58,6 à 26,6 milliards de $, soit une baisse historique de 54,6 %. Cette hausse de la consommation, entraînant l’investissement dans son sillage, et couplée à un taux de change favorable à la balance commerciale, a maintenu la croissance à un niveau élevé. De même, le retour d’un excédent budgétaire en 1997 et la baisse du ratio dette publique/PIB tiennent plus à ce phénomène de croissance qu’à la consolidation fiscale. Ainsi, il convient de souligner le déroulement des événements selon un agenda extrêmement favorable, bien qu’involontaire de la part du gouvernement de l’époque. Durant la phase d’austérité, chaque année, et selon un timing presque parfait, un (voire plusieurs) élément(s) de la demande globale est venu compenser l’effet récessif de la politique de rigueur budgétaire. C’est cet heureux « hasard » qui, selon nous, a pu faire croire à un épisode d’austérité expansionniste au Canada alors que c’est un mécanisme d’ajustement bien connu des économistes (post)keynésiens, par le biais des effets de la baisse du taux d’épargne, qui a évité un tassement de la croissance (cf., entre autres, Blecker, 2002; Lavoie, 2000, 2009)[14].

Tableau 6

Taux de croissance de l’investissement et taux d’investissement

Graphique 8

Dette des ménages canadiens en pourcentage du PIB

En guise de conclusion, une dernière question mérite d’être posée. Le Canada constitue-t-il un bon exemple pour les pays d’Europe en matière de consolidation fiscale? Nous ne le pensons pas et ce pour plusieurs raisons. D’abord, dans de nombreux pays les ménages ont déjà des taux d’épargne bas (Royaume-Uni, Danemark, Pologne) ou sont très endettés (Danemark, Pays-Bas, Espagne, Irlande). Les marges de manoeuvre sont faibles et espérer une relance par la consommation semble totalement illusoire, sans compter que certains pays sont en pleine récession à cause, justement, de l’austérité budgétaire. Ensuite, le Clinton boom du partenaire commercial américain et la dépréciation du dollar canadien, dont a pu bénéficier le pays durant la phase de consolidation fiscale et après, semblent un mirage hors de portée lorsqu’il s’agit de la zone euro. De même, le Canada a pu bénéficier d’une forte baisse des taux d’intérêt, hormis l’épisode 1993-1995, ce qui a contribué à relancer l’activité et a fait baisser sensiblement le taux d’intérêt payé lors du roulement de la dette publique. De ce point de vue, il ne faut rien attendre car, aujourd’hui, les taux sont proches de zéro. Enfin, rien ne prouve que les pays dans lesquels les ménages disposent d’une épargne relativement abondante, à l’instar de la France, n’adoptent le même comportement que les ménages canadiens. Dans ce cas, la politique d’austérité n’aurait aucune chance d’être compensée par des éléments de la demande globale ce qui conduirait, non pas à une baisse, mais à une hausse du ratio dette publique/PIB.

Parties annexes

Remerciements

Cet article est une version modifiée d’un texte présenté au séminaire HPES du CLERSE (Université Lille I). Nous remercions Vincent Duwicquet, Jordan Melmiès et Jonathan Marie pour leurs commentaires, Malika Riboudt pour l’assistance technique sur Maple, Marc Lavoie et Louis-Philippe Rochon pour leurs conseils. Nous tenons également à faire part de notre gratitude aux rapporteurs de la revue pour leurs remarques pertinentes. Néanmoins, nous demeurons seuls responsables des erreurs pouvant subsister.

Notes

-

[1]

Toutes les variables sont exprimées en termes nominaux.

-

[2]

Mais il devrait tout de même réussir à dégager un surplus primaire important pour s’acquitter des intérêts de la dette (cf. relation de Pasinetti n° 2). Pour un pays avec une dette de 120 % de son PIB, un déficit de 6 % permet de conserver un ratio de dette stable, mais cela implique aussi, en prenant un écart entre taux d’intérêt et taux de croissance de 2 % (soit un taux d’intérêt nominal de 7 %), que son excédent primaire soit de 2,4 % du PIB, c’est-à-dire que les intérêts sur la dette représente 8,4 % du PIB. Si le pays avait eu un ratio de dette de 60 % et un déficit de 3 %, le surplus primaire nécessaire pour stabiliser la dette, avec toujours un écart taux d’intérêt - taux de croissance de 2 %, aurait été de 1,2 %, soit une charge des intérêts dans le PIB de 4,2 %. Le doublement du ratio de dette (et du déficit) double également la charge des intérêts, ce qui nécessite un excédent primaire d’autant plus important pour stabiliser le ratio de dette publique sur PIB (en économisant sur les dépenses publiques ou en utilisant les impôts pour rembourser les intérêts de la dette).

-

[3]

Deux précisions doivent être apportées ici. D’abord, tester la relation (5) ou (6) revient au même, à l’erreur statistique près qui porte sur la deuxième décimale et peut donc être négligée, car elles sont mathématiquement équivalentes. Ensuite, le terme prédiction s’entend au sens général car il ne s’agit pas à proprement parler de prédictions effectuées sur la base d’un modèle économétrique. Néanmoins, il donne malgré tout une indication sur un contexte macroéconomique futur d’où l’utilisation du terme « prédiction ».

-

[4]

La Banque du Canada a fait évoluer en pratique son mandat en 1988 en adoptant un mandat unique de contrôle de l’inflation là où auparavant elle poursuivait un mandat dual à l’américaine (Osberg et Fortin, 1996 : 159-160), la cible d’inflation ayant par ailleurs été fixée à zéro (Fortin, 1993).

-

[5]

Cf. figure 7 infra.

-

[6]

Le raidissement du taux d’escompte de la Banque du Canada se répercute sur les taux d’intérêt débiteurs des agents économiques par l’intermédiaire des banques commerciales.

-

[7]

La hausse des taux directeurs de la banque centrale pousse les taux souverains à la hausse (cf. tableau 4b, infra), conformément à la règle de la structure pyramidale des taux d’intérêt qui veut que les taux d’intérêt s’établissent par palier au-dessus du principal taux directeur de la banque centrale, les taux longs intégrant une prime de risque plus élevée que les taux courts.

-

[8]

Cependant Creel et al. (2005), dans un travail de mesure des effets potentiellement expansionnistes des politiques de rigueur budgétaire, indiquent qu’économétriquement les effets positifs sur la croissance passent davantage par le canal de l’investissement que par le canal de la consommation.

-

[9]

D’après le tableau 380-0004 (comptes sectoriels, particuliers et entreprises individuelles) de Statistique Canada, l’investissement financier net des ménages est passé de 43,2 milliards de dollars canadiens en moyenne annuelle entre 1990 et 1993, à 22,8 milliards entre 1994 et 1997, à 350 millions entre 1998 et 2001, pour atteindre -31,9 milliards entre 2002 et 2005. D’une situation où les ménages accumulaient des actifs financiers, on passe à une situation où ils désaccumulent en siphonnant leur richesse financière, les conduisant à devenir emprunteur net.

-

[10]

Ces résultats d’une baisse du taux d’épargne ne sont pas orthogonaux avec les prédictions des partisans de l’austérité expansionniste. En effet, pour ces derniers, la baisse des dépenses publiques s’accompagnera, tôt ou tard, d’une baisse des impôts qui permettra de réévaluer à la hausse le revenu disponible anticipé des ménages, occasionnant ainsi un surcroît de consommation immédiat. La baisse du taux d’épargne constatée au Canada n’est donc pas incompatible, a priori, avec une interprétation de type équivalence ricardienne. Néanmoins, si nous suivons la thèse de l’équivalence ricardienne, nous devrions constater une remontée des taux d’épargne entre 2000 et 2007 suite à la hausse des dépenses publiques. Or, rien de tel ne se produit : alors que le ratio de dépenses publiques totales (hors intérêt) sur PIB passe de 34 % en 2000 à 35,2 % en 2007, le taux d’épargne suit une évolution contraire en passant de 4,7 % à 2,8 % (source : Ameco pour les dépenses publiques et Statistique Canada pour le taux d’épargne). Il conviendrait aussi de mentionner les impasses théoriques de l’équivalence ricardienne qui n’est valide que sous des conditions très restrictives : situation de plein-emploi, absence de contrainte de liquidité pour les ménages (Creel et al., 2005),… L’interprétation ricardienne nous semble donc peu pertinente pour analyser le comportement d’épargne des ménages canadiens.

-

[11]

Durant toute la période d’austérité (1993-1997), le revenu médian n’a pas augmenté alors que la consommation continuait à progresser. Plus qu’une éventuelle maximisation d’utilité basée sur une contrainte intertemporelle de revenu renvoyant à un revenu disponible anticipé, c’est bien cette contrainte de revenu présent qui explique, selon nous, la baisse du taux d’épargne. En 1999 et 2000, on observe ensuite une forte hausse du revenu médian, grâce au redémarrage d’une croissance économique portée par des dépenses publiques et des exportations nettes en hausse (cf. tableau 5). Le rebond suivant du revenu médian (2005-2007) est imputable à une nouvelle ère de croissance forte, alimentée essentiellement par la croissance de l’endettement des ménages (cf. figure 8).

-

[12]

Selon nous, c’est bien la dynamique de l’endettement des ménages qui détermine la dynamique du taux d’épargne. Le développement des inégalités (Saez et Veall, 2005) a conduit à un développement du revenu des plus riches, ce qui a alimenté un nouveau mode de consommation ostentatoire servant de modèle aux ménages plus modestes dont les revenus ont stagné (Levine, Frank et Dijk, 2010). Pour maintenir leur place dans la hiérarchie sociale fondée sur la consommation, les ménages modestes ont désépargné année après année, c’est-à-dire à s’endetter à partir du moment où leur taux d’épargne était nul. La baisse du taux d’épargne macroéconomique s’explique donc davantage, selon nous, par cet endettement des ménages modestes plus que par une baisse des taux d’intérêt réels qui les auraient découragés à épargner. Par ailleurs, pour les keynésiens, le taux d’intérêt ne détermine pas le flux d’épargne (ce dernier étant déterminé par les contraintes de revenus), mais la forme sous laquelle sera placée le stock de l’épargne accumulée.

-

[13]

C’est ici l’identité comptable entre les balances financières des différents secteurs institutionnels qu’il faut mobiliser : tout le monde ne peut pas avoir une capacité de financement en même temps! Si un secteur institutionnel veut dégager une capacité de financement, il faudra qu’un autre secteur institutionnel dispose d’un besoin de financement. Depuis le déclenchement de la crise financière aux États-Unis en 2007, on a vu ainsi que les ménages américains désirant rétablir un taux d’épargne plus haut ont poussé l’État à s’endetter.

Il est aussi possible de mobiliser, plus prosaïquement encore, l’endettement net des ménages au niveau macroéconomique. Le désendettement de l’État signifie que les ménages détiennent relativement moins de créances sur ce dernier. L’endettement net des ménages augmente donc aussi sous l’effet d’une diminution relative des créances des ménages qui détiennent moins de titres publics.

-

[14]

Dans une perspective keynésienne, la diminution du taux d’épargne contribue à stimuler la demande, donc la croissance, notamment par l’intermédiaire d’un multiplicateur renforcé.

Bibliographie

- Alesina, A. et R. Perotti (1995), « Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Economies », Economic Policy, 21 : 207-247.

- Alesina, A. et S. Ardagna (2010), « Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending », Tax Policy and the Economy, 24 : 35-68.

- Arestis, P. et E. De Antoni (2009), « Minsky’s Financial Instability Hypothesis: The Crucial Role of Fiscal Policy », in J. Creel et M. Sawyer (éds), Current Thinking on Fiscal Policy, Palgrave Macmillan, New York.

- Barro, R. J. (1974), « Are Government Bonds Net Wealth? », Journal of Political Economy, 82 : 1095-1117.

- Blecker, R. (2002), « Distribution, Demand and Growth in Neo-Kaleckian Macro-Models », in M. Setterfield (éd.), The Economics of Demand-Led Growth, Edward Elgar, Cheltenham.

- Bougrine, H. (2000), « Fiscal Policy and the Current Crises: Are Budget Deficits a Cause, a consequence or a Remedy? », in H. Bougrine (éd.), The Economics of Public Spending, Edward Elgar, Cheltenham.

- Creel, J., B. Ducoudré, C. Mathieu et H. Sterdyniak (2005), « Doit-on oublier la politique budgétaire? Une analyse critique de la nouvelle théorie anti-keynésienne des finances publiques », Revue de l’OFCE, 92 : 43-97.

- Domar, E. (1944), « The ‘Burden of Debt’ and the National Income », American Economic Review, 34 : 798-827.

- Fazzari, S. et H.P. Minsky. (1984), « Domestic Monetary Policy: if not Monetarism, what? », Journal of Economic Issues, 18 : 101-116.

- Fortin, P. (1993), « The Unbearable Lightness of Zero-Inflation Optimism », Canadian Business Economics, 1(3) : 3-18.

- Giavazzi, F. et M. Pagano (1990), « Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries », NBER Macroeconomics Annual, 5 : 75-122.

- Lavoie, M. (2000), « Government Deficits in Simple Kaleckian Models », in H. Bougrine (éd.), The Economics of Public Spending, Edward Elgar, Cheltenham.

- Lavoie, M. (2009), Introduction to Post-Keynesian Economics, Palgrave Macmillan, Basingstoke (2e édition).

- Lavoie, M. et M. Seccareccia (1996), « Central Bank Austerity Policy, Zero-Inflation Targets, And Productivity Growth in Canada », Journal of Economic Issues, 30 : 533-544.

- Levine, A.S., R. Frank et O. Dijk (2010), « Expenditures Cascades », SSRN Working Paper Series, n° 1690612.

- McCracken, M.C. (1996), « Recent Canadian Monetary Policy: Deficit and Debt Implications », in L. Osberg et P. Fortin (éds), Unnecessary Debts, Lorimer, Toronto, p. 71-89.

- Minsky, H.P. (1996), «The Essential Characteristics of Post Keynesian Economics », in G. Deleplace et E.J. Nell (éds), Money in Motion: The Post-Keynesian and Circulation Approaches, Macmillan, London.

- Nasica, E.et A. Raybaut (2005), «Profits, Confidence and Public Deficits: Modeling Minsky’s Institutional Dynamics », Journal of Post-Keynesian Economics, 28 : 136-154.

- Osberg, L. et P. Fortin (1996), « Credibility Mountain », in L. Osberg et P. Fortin (éds), Unnecessary Debts, Lorimer, Toronto, p. 157-172.

- Pasinetti, L. (1997), « The Social ‘Burden’ of High Interest Rates », in P. Arestis, G. Palma et M. Sawyer (éds), Capital Controversy, Post-Keynesian Economics and the History of Economic Thought, Routledge, London.

- Pasinetti, L. (1998), « The Myth (or Folly) of the 3 % Deficit/GDP Maastricht Parameter », Cambridge Journal of Economics, 22 : 103-116.

- Pasinetti, L. (2000), « Public Debt in the European Union Countries: Two Ways of Facing the Problem », in J. Krishnakumar et E. Ronchetti (éds), Panel Data Econometrics: Future Directions, Elsevier, Amsterdam.

- Perotti, R. (2013), « The ‘Austerity Myth’: Gain Without Pain? », in A. Alesina et F. Giavazzi (éds), Fiscal Policy After the Great Recession, University of Chicago Press, Chicago.

- Saez, E. et M. R. Veall (2005), « The Evolution of High Incomes in Northern America: Lessons from Canadian Evidence », American Economic Review, 95 : 831-849.

- Seccareccia, M. et A. Sharpe (1993), « Déficits budgétaires et compétitivité du Canada: une analyse critique », in P. Paquette et M. Seccareccia (éds), Les pièges de l’austérité : dette nationale et prospérité économique, alternatives à l’orthodoxie, Presses de l’Université de Montréal, Montréal.

- Spaventa, L. (1987), « The Growth of Public Debt - Sustainability, Fiscal Rules and Monetary Rules », IMF Staff Papers, 34 : 374-399.

- Tobin, J. (1986), « The Monetary-Fiscal Mix: Long-Run Implications », American Economic Review Papers and Proceedings, 76 : 213-218.

Liste des figures

Graphique 1

Zone de soutenabilité en référence au déficit public total

Graphique 2

Zone de soutenabilité en référence au déficit primaire

Graphique 3

Zones de soutenabilité du Canada de 1993 à 1995

Graphique 4

Zones de soutenabilité du Canada de 1996 à 1998

Graphique 5

Diminution de la zone de soutenabilité entre 1994 à 1995

Graphique 6A, 6B et 6C

Taux d’épargne, épargne et revenu médian des ménages canadiens

Graphique 7

Taux de change du dollar canadien à l’incertain

Graphique 8

Dette des ménages canadiens en pourcentage du PIB

Liste des tableaux

Tableau 1

Tests de soutenabilité du ratio D/Y sur la période 1990-1999 pour le Canada

Note :D/Y = Dette publique brute totale sur produit intérieur brut (données nominales), i = taux d’intérêt moyen sur la dette publique (rapport entre les charges annuelles d’intérêts payées par l’État et le stock annuel de dette publique brute), g = taux de croissance nominal du PIB, S/Y = solde budgétaire total rapporté au PIB, SP/Y = solde primaire rapporté au PIB (excluant les intérêts versés).

Tableau 2

Tests de soutenabilité du ratio D/Y sur la période 2000-2010 pour le Canada

Tableau 3

Dépense publique en valeur (milliards de dollars canadiens)

Tableau 4A

Taux d’escompte et inflation au Canada

Tableau 4B

Taux d’inflation, taux d’escompte de la banque centrale et taux d’intérêt sur les titres de dette publique

Tableau 5

Eléments contribuant à la croissance du PIB entre 1993 et 2000

Tableau 6

Taux de croissance de l’investissement et taux d’investissement