Abstracts

Résumé

Le contexte incertain produit une multitude de quêtes de sens pour le consommateur occidental : il se « bricole » une réalité qui rend plus acceptable les « dissonnances cognitives » avec lesquelles il doit composer quotidiennement et qui affecte son régime alimentaire. Les réseaux numériques hébergent une pluralité de nouveaux mangeurs : les praniques, les sans glutens, les végétariens, les crudivores, etc. Ces nouveaux mangeurs souhaitent s’émanciper du système marchand traditionnel, tout en se positionnant non pas en opposition mais en stratège constructiviste du modèle économique actuel. Ces « créatifs culturels » construisent une consommation signifiante où leur interlocution angoissée avec le monde devient ultra-visible. Ils intègrent certains mythes anciens comme l’allégorie chrétienne du « dernier repas » du Christ au sein de leur quotidien afin de bâtir un nouveau cadre normatif ; objectivant un syncrétisme socio-culturel singulier, tout comme l’établissement d’une nouvelle temporalité du rituel.

Abstract

The uncertain context produces a multitude of quest for meaning for the Western consumer : he “tinkers” a reality that makes more acceptable the “cognitive dissonances” with which he must compose on a daily basis and which impacts his diet. Digital networks host a number of new eaters : pranics, gluten-free, vegetarians, crudivores… They want to emancipate themselves from the traditional trading system, while positioning themselves not in opposition but as a constructivist strategist of the current economic model. These “cultural creatives” construct a meaningful consumption in which their anguished interlocution with the world becomes ultra-visible. They integrate certain ancient myths such as the Christian allegory of Christ’s “last meal” in their daily lives in order to build a new normative framework ; Objectifying a singular socio-cultural syncretism, as well as the establishment of a new temporality of the ritual.

Article body

La culture populaire et l’anthropologie : un modèle explicatif de l’ultra-modernité

Une des représentations les plus célèbres du dernier repas du Christ est La Cène — en italien Il Cenacolo — de Leonardo Da Vinci. Cette fresque a été réalisée de 1494 à 1498 pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan. Elle représente le dernier repas de Jésus avec ses apôtres — nous pouvons ainsi retrouver autour du fils de Dieu : Barthélemy, Jacques le Mineur, André, Judas, Pierre, Jean, puis Thomas, Jacques le Majeur, Philippe, Matthieu, Thaddée et Simon. Entrée dans un patrimoine culturel qui dépasse le cadre religieux, la culture populaire s’en est emparée. Nombreuses sont, par exemple, les séries télévisées qui reprennent cette mise en scène inspirée de L. Da Vinci, dont notamment la série américaine à succès Lost[1] qui reprend pour la photo de groupe de sa sixième saison cette représentation. Loin d’être le seul exemple, des séries telles que Vikings (2015), South Park (2009), House (2007) reprennent également cette mise en scène biblique. D’un point de vue anthropologique, il semble que l’entremêlement de références mystico-culturelles enracinées, même encastrées, dans un imaginaire collectif permet une meilleure adhésion du public à une intrigue. Loin de l’univers fictionnel, la vague des alimentations particulières produit une résurgence de la mobilisation de ce thème, démultipliant la fonction sociale de ce rite de passage tout en ouvrant le champ des possibles des mangeurs de l’ultra-modernité. Ces nouveaux mangeurs deviennent des socio-types, voir des archétypes sociaux et permettent de cristalliser les enjeux et les craintes des individus qui s’essaient à un nouveau régime alimentaire. Pour éclairer ce phénomène sociétal, une recherche exploratoire a été menée en ligne sur le thème du « dernier repas ». Les usages et les représentations identifiés lors de cette netnographique ont servi de base à une réflexion plus globale sur l’impact du sens et du social (méta-social) dans l’évolution des pratiques alimentaires contemporaines. L’objectif étant la mise en perspective du lien entre évolution de la consommation, influence du numérique et réinterprétation par la culture populaire de la scène mythologique du « dernier repas ».

1. Lorsque le consommateur est en quête de sens, la consommation devient signifiante

Les années 2000 marquent l’apparition d’un phénomène social d’un nouveau genre : l’émancipation du consommateur face au système marchand, qui se positionne non pas en opposition mais en stratège constructiviste du modèle économique actuel. À cette époque, des intellectuels de tout bord (anthropologues, sociologues, psychologues, journalistes) avaient décrit de manière imparfaite un phénomène protéiforme qui demeure encore compliqué à définir en 2016. D’un point de vue théorique, un triple phénomène marque l’émergence de ce foisonnement de nouvelles tendances de consommation : 1. L’émergence du concept de « bobo », 2. L’apparition de nouveaux phénomènes de consommation où l’économie se fait signifiante, 3. La quantification internationale de la propension d’individus en transition consumériste. Le journaliste D. Brooks identifiait le phénomène « bobo » en décrivant « l’ascension sociale de cette nouvelle élite, appelée “socioculturelle”, essentiellement fondée sur les diplômes d’universités prestigieuses et liée à la mise en place de la “nouvelle économie” fondée sur l’information » (Clerval 2005, 2). Le journaliste s’était attelé à décliner toutes les facettes de ce mode de vie : consommation, travail, vie intellectuelle, plaisir, vie spirituelle et politique où chaque aspect du quotidien était décrit comme « l’illustration de la synthèse jugée réussie entre richesse et valeurs de la contre-culture », comme l’explique J.-M. Durand (2014). Malgré l’absence de réalité sociologique de ce travail d’investigation, cette période marque un tournant décisif dans la consommation. Cette « nouvelle économie » pressentie par Brooks s’inscrit dans une tendance de fond qui n’a de cesse depuis d’irriguer notre société : il s’agit de la (ré)intégration du spirituel au sein de la consommation quotidienne. Cette quête de sens a permis de redéfinir les contours encore flous d’un nouveau consommateur. Un consommateur qui ne consomme plus pour posséder, mais pour donner un sens à sa vie et à la société. Par exemple, l’attrait grandissant pour la consommation d’horoscopes, de fétiches New Age et de services d’une spiritualité « Soft » (techniques de bien-être ou de mieux-être pour hommes et femmes modernes stressés par leurs modes de vie), témoigne de cette dynamique (Obadia 2013). Le sentiment d’insécurité des classes moyennes (Bosc 2008) ainsi qu’une paupérisation perçue et vécue (Parise 2015) les contraignent à développer de nouvelles logiques sociales au sein de leurs systèmes économiques, matériels et spirituels. C’est précisément les difficultés socio-économiques perçues qui construisent un modèle d’économie de la religion en réaction à l’économie classique : l’économie religieuse s’illustre et se constitue ainsi en opposition à l’économie. « Autrement dit, c’est lorsqu’il y a résistance culturelle et sociale à l’économie, que l’économie se fait signifiante » (Obadia 2013, 56). Cette nouvelle élite socio-culturelle aux profils socio-économiques hétéroclites serait partie prenante d’une dynamique sociale plus globale de quête de sens. Il s’agirait du mouvement des créatifs culturels (cultural creatives) dont les idées et les croyances irrigueraient et influenceraient la consommation et l’innovation des sociétés occidentales. Le terme de « créatifs culturels » qui représente un groupe sans conscience de classe et dont les membres se positionnent comme des « transitionneurs » semble pouvoir donner des clefs de lecture intéressantes à ces phénomènes de consommation, illustrant les stratégies discursives de tout un chacun pour rendre acceptables ses propres dissonances cognitives. Les « créatifs culturels » sont les héritiers de divers mouvements : écologiques, antiracistes, contre-culture des années 1960 et New Age. Leurs démarches convergent autour de plusieurs axes : valeurs féminines (développement personnel, psycho-spiritualité) ; écologie (alimentation bio, méthodes naturelles de santé, médecines douces) et implication personnelle dans la société (activisme, idéalisme, engagement solidaire). Ils inscrivent leurs démarches au sein d’une approche diachronique mais également synchronique : prise en considération de la fonction essentielle de transmission des leçons du passé et mobilisation des mythes collectifs qui favorisent l’ouverture de l’esprit et de la cohésion. Ce concept a été théorisé suite à la réalisation d’une enquête de 14 années auprès de 100 000 Américains par Paul H. Ray et Sherry Ruth Anderson. Cette étude a été la première à mettre en exergue, de manière quantifiée, une évolution de la conscience mondiale pour une partie importante de la population des pays industrialisés.

Aux USA les créatifs culturels représentaient en 1998, date de l’étude, 23,4 % de la population. À partir de 2002 une équipe internationale, sous le parrainage du Club de Budapest, s’est montée en France, Hongrie, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Italie, rejointe en 2005 par le Japon, afin de dupliquer l’enquête dans ces pays.

Propos rapportés en 2008 par Marjolaine Watelle lors de l’interview de Yves Michel, Fondateur de l’association belge des Créatifs culturels, et disponible sur le blog Soleil-levant.org[2]

En France, ils représentent 17 % de la population. Ils se développent par le biais des réseaux numériques et modifient leurs régimes alimentaires de façon durable (Vitalis 2016).

Suite à la réalisation de 55 entretiens qualitatifs à domicile de type semi-directifs entre juin 2015 et janvier 2016[3], l’identification de signaux faibles nouveaux concernant les motivations aux changements de pratiques alimentaires et quotidiennes se dessine. En effet, la postmodernité semble rendre visible une résistance de l’individu face au système marchand. Le registre religieux est mobilisé et revêt les traits de la modernité. L’individu s’entoure d’objets liturgiques d’un nouvel âge. Il incorpore de la nourriture qu’il perçoit comme magique et organise sa vie autour de la quête de sens. Au sein de cette démonstration, la démarche anthropologique se nourrit des travaux fondateurs de la sociologie et de l’anthropologie pour opérer une mise en tension entre les modèles fondamentaux des nouvelles formes d’alimentation issues de la globalisation qui ont déjà été théorisées, et l’empirisme observé durant l’expérience de consommation afin de comprendre les mécanismes socio-culturels en oeuvre et le rôle de la spiritualité au sein de l’alimentation en situation de postmodernité. L’objectif étant de répondre à la question suivante : quelle est la place du dernier repas dans la culture populaire[4] ? Pour répondre à cette problématique, nous mettons en tension deux phénomènes sociaux ainsi que le processus de syncrétisation socio-culturel qui en découle : celui de la scène biblique du « dernier repas » à travers sa réinterprétation dans la culture populaire et celui de l’engagement individuel et collectif vers de nouveaux modèles alimentaires. Ces nouvelles tendances sociétales conduisent les individus à marquer de nouveaux temps sociaux et symboliques qui témoignent d’une ritualisation processuelle dans la vie du mangeur. Ces rites de passage permettent une réinvention du quotidien des mangeurs, tout comme une mise en scène numérique du « dernier repas ». Le dernier repas opère un rôle de transition vers un nouveau système alimentaire (Crenn et Delavigne 2010), un nouveau mode de vie. Notre démonstration s’inscrit dans la continuité des travaux de Maffesoli (2010) au sein desquels il met en tension les notions d’archaïsme et de modernité en démontrant que la « postmodernité est marquée par un mouvement vers le souterrain de la civilisation, le retour aux origines » (Aguiar 2011, p 163).

2. Approche ethnographique et netnographique du dernier repas face au basculement sociologique du premier repas

Les premières hypothèses de terrain semblent mettre en exergue un surinvestissement de la consommation pour certains objets du quotidien. Les objets de grande consommation deviennent des artefacts qui, d’une part, rendent visible une pluralité d’expériences spirituelles et, d’autre part, rendent possible une liturgie qui conduit les individus à consommer leur dernier repas — dont ils n’auront pas de souvenirs — afin de ritualiser leur premier repas qui marquera un premier rite de passage au sein d’une quête de sens plus globale. Par exemple, la consommation de légumes ou de fruits crus (la crusine) permet l’observation de phénomènes sociaux qui rendent compte d’un lien entre alimentation et spiritualité.

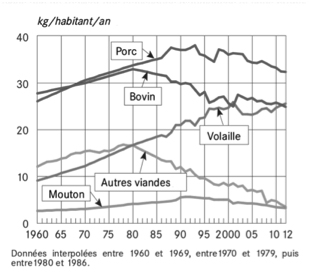

La consommation de viande est en baisse. Ainsi sont titrés de nombreuses études (Torrejon 2013) et articles concernant le sujet. Les données ethnographiques que nous récoltons sur le terrain confirment cette tendance. Les individus déclarent consommer moins de viande. En pratique, comme le graphique ci-dessous l’explicite, il y a une baisse de la consommation de viande bovine, ainsi que d’autres viandes (lapin, cheval), mais une augmentation de la consommation de volaille et une relative stabilité de la consommation de porc ou de mouton (Les Echos, avril 2015).

De plus, la baisse de la consommation de la viande bovine est concomitante à l’augmentation de celle de poissons ou de crustacés (Torrejon 2013), ce qui ne témoigne pas, au final, d’une diminution de la consommation de produits issus de protéines animales, mais d’une augmentation de la consommation en volume (FranceAgriMer 2014). De plus, le contexte — à travers les nombreux scandales alimentaires, la condition animale, les enjeux du développement durable, la baisse du pouvoir d’achat ou encore les interdits religieux alimentaires — positionne les individus dans un nouveau rapport à la consommation de viande et à l’animal. Les individus tentent une mise à distance entre leur alimentation et l’animal qu’ils ingèrent. Ils vont privilégier l’achat de viande conditionnée en plus petite quantité, plus transformée et vont se détourner de la consommation de lapins et de chevaux, trop domestiqués pour être consommés (Torrejon 2013) : on ne veut plus manger « d’animaux mignons » (Les Echos, avril 2015). Cette tension qui existe entre le déclaratif et les pratiques de consommation de viande va de pair avec le végétarisme. Même s’il est difficile d’obtenir des statistiques fiables concernant le taux (pourcentage) de végétariens dans notre société (Les Echos, avril 2015), l’essor des restaurants végétariens et même d’une boucherie sans viande rend compte d’une tendance de fond[5]. Comme nous le constatons lors de nos études de terrain, certains individus s’arrangent entre un idéal de vie alimentaire et la réalité quotidienne. Ils optent pour un mode de vie intermédiaire, par exemple à travers le végétarisme à temps partiel. Une des branches du bouddhisme Mahayana, par exemple, prône un régime alimentaire où le végétarisme est pratiqué à divers degrés : « Deux régimes sont prescrits pour le disciple laïc et applicables pour quiconque souhaite s’engager. Le régime périodique : il est pratiqué seulement pendant un certain nombre de jours du mois ou de l’année »[6] et il s’oppose au régime perpétuel. Sur le terrain, nous observons que cette tendance au végétarisme à temps partiel rend plus acceptable pour l’individu la consommation de viande et permet une transition plus souple vers un régime perpétuel. En pratique, il semble que les individus opèrent une différenciation entre la dimension religieuse du bouddhisme et l’application alimentaire de ce régime, rendant visible le syncrétisme socioreligieux de ce phénomène. Le cadre que propose cette interprétation religieuse permet de justifier la consommation ou la non-consommation de certains aliments. S’il semble devenir, pour certains, plus compliqué de manger de la viande, d’autres pratiques alimentaires se développent dans une mouvance similaire comme l’alimentation à base de jus, l’alimentation sans gluten, le 100 % blender, le respiriannisme ou encore la nourriture crue qui est dite « vivante ».

Ceux que nous nommons les « créatifs culturels » sont adeptes de ces nouveaux régimes alimentaires. Jadis considérés par la société comme « atypiques », « déviants » ou « marginaux », ils se positionnent actuellement comme des early adopters d’un mode de vie novateur, en phase de généralisation. Ces adeptes d’une « vie meilleure » rendent visible un processus d’engagement, voire de radicalisation d’individus hétérogènes qui, à un moment de leur vie, décident de modifier leur alimentation et leur organisation au quotidien. Ce changement de mode de vie est marqué en premier lieu par le changement alimentaire. Les travaux ethnographiques que nous menons semblent montrer que ce n’est pas le dernier repas qui fait sens pour les individus, mais bel et bien le premier repas de leur nouveau régime alimentaire. Pour confirmer ou infirmer nos résultats, nous avons réalisé une étude netnographique complémentaire en mars 2016 via une recherche de mots clés sur les deux premières pages du moteur de recherche Google. Les mots clés étaient (« premier repas vegan[7] » ; « premier repas végétarien[8] » ; « mes premiers pas dans le végétarisme » ; « premier repas pranique[9] » ; « premier repas flexitarien[10] »). Ils nous ont permis d’identifier vingt références, qui elles-mêmes sont récurrentes et apparaissent à chaque recherche de mots clés. Ces vingt références se déclinent en trois catégories : l’initiation et les premiers pas dans ce nouveau régime alimentaire, ce que les individus auraient aimé savoir avant de changer d’alimentation et la recherche de conseils pour adapter sa nouvelle alimentation aux événements calendaires comme par exemple Noël, le Nouvel an ou la journée sans viande[11].

Avant même d’opérer une analyse de contenu, l’analyse textuelle des titres des différents contenus récoltés sur Internet nous renvoie vers plusieurs registres. Le premier est celui de la reprise de pouvoir sur soi de l’individu comme avec le contenu « Ni végétarienne ni omnivore, je suis flexitarienne : je mange peu de viande, sans me priver » (no 9) ou encore « Ma raison d’être : traverser la vie en maître, pas en esclave ! » (no 11). Le second est celui qui met en lien un contexte ou un objectif avec un régime alimentaire, comme par exemple « Recette vegan pour le premier repas après l’accouchement ? » (no 18) ou encore « Des idées pour la journée sans viande » (no 15). Le troisième registre est plus spirituel. Il appelle à un parcours initiatique qui va conduire l’individu à modifier son alimentation mais également son mode de vie. En effet, « Reconversion d’une carnivore : passer à un régime flexitarien » (no 10) ou « Mon parcours pranique Mesnet, celle qui regardait le soleil » (no 8), témoignent de la dimension holiste du changement de régime alimentaire. Dès lors, le titre de ces contenus nous donne également des informations concernant les moments de cycle de vie où le changement d’alimentation fait sens : accouchement, éveil alimentaire, pratique sportive, événement convivial ; mais également les effets recherchés : maîtrise de l’alimentation et bien-être. À ce stade, il ne semble pas y avoir de lien de causalité entre une typologie d’individus et un régime alimentaire. Les thèmes et les catégories que nous évoquons semblent être transversaux aux préoccupations des individus que nous rencontrons lors de nos études de terrain.

Pour l’analyse de contenu, nous avons fait le choix méthodologique d’analyser seulement les contenus dont le titre contient le mot clé « premier » afin de le mettre en tension avec l’article « Dix choses que j’aurais aimé savoir avant de devenir vegan » (no 14) de Matt Frazier (Marathonien vegan). L’objectif est d’appréhender les différents facteurs qui vont influencer ou non le passage à l’acte du premier repas tout comme la mise en scène de celui-ci. La question étant d’objectiver l’importance ou non de ce premier repas au moment où il est vécu. En effet, ces nouveaux modes alimentaires opèrent un basculement du « dernier repas » vers le « premier repas ». Occultant le dernier au profit de l’espérance en une vie meilleure que ce nouveau « premier repas » promet. Cependant, une nouvelle question émerge : l’individu a-t-il conscientisé ce « premier repas » au sein de son processus de changement ou en prend-il conscience une fois que son mode de vie nouveau s’est établi dans sa quotidienneté ? D’un point de vue anthropologique, à quel moment peut-on considérer le premier repas ? Lorsqu’il se déroule, lorsque les mets sont consommés ou alors, à partir du moment où l’individu en a conscience ? L’approche méthodologique qui est la nôtre positionne notre analyse sur le discours (lorsque les individus nous racontent leurs premiers repas) et sur le texte (quand l’individu raconte également son expérience). Cette narration à postériori conditionne également la production du savoir et du récit. En effet, les individus, en se remémorant ce premier repas, le mettent en scène, produisant un supposé écart entre le déclaratif (les aspirations) et les pratiques réelles (quotidien).

L’article « Ce soir, c’est mon premier dîner végétarien … » (no 1) traite de la réédition d’un ouvrage « mon premier dîner végétarien » qui fut l’un des premiers à proposer des recettes simples. L’auteur résume ainsi la cuisine qu’il propose : « manger végétarien c’est gai, c’est simple, c’est beau, c’est gourmand ! » (no 1). L’auteur aborde des questions pratiques comme la germination ou des idées recettes comme « beignets de carotte à la coriandre et fromage halloumi, aubergines au miso à la japonaise, crêpes au cerfeuil et caviar d’aubergines à la grenade », mais ne donne pas d’autres « indications pratiques » sur le moment du premier repas.

L’article « Le premier repas vegan d’Isabelle » (no 6), lui, entre davantage dans le vif du sujet. Le narrateur a été invité à diner chez Isabelle et Lilly. À l’époque, le narrateur n’était « pas encore vegan » mais seulement végétarien. Isabelle, l’hôte qui cuisine, lui avait servi ceci :

Le menu se composait d’une « soupe petits pois-carotte-oignon, que je n’ai pas eu la présence d’esprit de prendre en photo », « ensuite une assiette composée : pommes de terre et haché végétal poêlé avec une sauce échalote champignon-vin blanc et haricots verts persillés » (photo de gauche) « et en dessert, une tartelette sablée pêche-rhubarbe, décorée de fruits confits » (photo de droite). À ce stade de la narration, nous remarquons l’aspect presque « normal » de ce repas qui a été cuisiné « sans fromage, sans crème, sans beurre, et sans oeuf » afin de rester en adéquation avec les préceptes vegan. Ce qui semble pertinent, c’est que l’on découvre à la fin de l’article que le repas a été très apprécié par notre narrateur mais également que l’hôte Isabelle n’était pas vegan. Elle a cuisiné pour cette occasion son premier repas vegan pour notre narrateur. Nous apprenons ici que le temps du « premier repas » n’est pas forcément celui de la personne qui décide de changer de régime alimentaire mais qu’il peut également être celui de l’individu qui cuisine ce type de recettes.

L’article « Mes premiers pas dans le végétarisme » (no 7) s’intéresse pour sa part davantage à cette transition entre le dernier et le premier repas, insistant sur le fait que l’individu ne conscientise pas réellement ce passage : « Il y a deux semaines, jour pour jour, je mangeais sans le savoir mon dernier repas omnivore sous la forme d’un délicieux croque-monsieur, dans un café parisien, à deux pas de la Tour Eiffel. Une belle sortie de scène… pour mieux entrer sous le feu des projecteurs végétariens. » (no 7) L’auteure, avant son changement alimentaire, évoquait déjà sur la toile son souhait de ne plus consommer de viande, évoquant son intérêt pour la cause animale, mais elle doutait de ses capacités à pouvoir retirer la viande de son alimentation : « Un croque-monsieur sans jambon ? Des carbonaras sans lardons ? ? … ». Le témoignage met en tension deux notions : celle de l’idéologie et celle du plaisir. Même si la condition animale est une préoccupation qui l’a sensibilisé à la consommation de viande, le plaisir à travers le goût de ces aliments semble également important à ses yeux. L’auteure parle d’ancrage. Et il s’agit bien d’un ancrage culturel. Lorsque nos croyances — et la société — nous poussent à modifier des pratiques alimentaires ancrées dans des habitus, les modifier n’est pas aisé. Plus loin, les modifier équivaut à l’objectivation de son système de croyances. L’élément déclencheur a été une vidéo diffusée sur Internet au message choc :

« Pourquoi acceptes-tu de manger un poulet alors que tu ne mangerais jamais un chat ? » ; « Pourquoi n’es-tu pas capable de regarder le cadavre d’un animal alors que tu en as tous les jours dans ton assiette ? » ; « Si tu devais aller chasser pour manger de la viande, serais-tu capable de tuer un animal afin d’en faire ton repas ? Non ? Alors comment peux-tu payer quelqu’un d’autre pour le faire, et de façon si horrible qui plus est ? » ; « Si un animal a des yeux, un nez, un coeur, des poumons, un estomac qui marchent comme les nôtres, pourquoi son cerveau serait-il une exception à la règle ? »

no 7

Ce message choc va de pair avec des théories très en vogue actuellement sur les réseaux sociaux, à savoir que l’être humain ne serait pas fait pour consommer de la viande[12]. S’en suivit son premier repas végétarien qui ne fut pas vécu et perçu comme brutal mais comme dans la continuité d’une pratique déjà entamée :

J’ai alors pris un premier repas végétarien il y a deux semaines, lorsque je suis rentrée en Alsace. Rien d’exceptionnel pour moi, car cela faisait déjà quelques mois que je réduisais peu à peu ma consommation de viande. Cette fois, je me suis dit : « Autant continuer ! » C’était très simple en fait, et je l’ai presque fait sur un coup de tête.

no 7

Ce premier repas semble donc signifier la concrétisation d’un ensemble de facteurs contextuels, idéologiques et usuels pour la blogueuse. Comme le raconte l’article, le manque de viande tant redouté ne se fit pas sentir. Un sentiment de dégoût l’envahissait dès qu’elle voyait de la viande. Dorénavant elle faisait le lien entre un morceau de viande et le cadavre de l’animal. Au final, même si l’auteure écrit un article pour nous parler de son « premier repas », elle ne nous en parle pas réellement ! Nous ne savons pas quelle fut la composition du menu ou quelles ont été les inspirations culinaires qui lui ont permis de consommer ce premier repas. Ce que nous savons, c’est l’avant (conscientisé à postériori) et l’après dans sa dimension émotionnelle. Il ne semble pas que ce soit le repas qui soit le plus important mais bien les valeurs misent dans le premier repas végétarien. Manger végétarien est déjà un acte de résistance pour cette personne. Malgré cela, elle note des inconvénients de ce mode alimentaire :

[…] mon estomac ne m’a jamais fait de cadeaux, et donc je n’attendais pas grand-chose de positif de sa part ; et il n’a effectivement pas manqué de me signifier son mécontentement quant à mon nouveau mode d’alimentation… En même temps, je peux le comprendre : j’ai mangé durant ces derniers jours plus de légumineuses que dans ma vie entière, et je me souviens que le peu de fois où je mangeais un plat de lentilles, je finissais pliée en deux pour le reste de l’après-midi ! Je m’attendais donc en toute logique à une réaction négative de la part de mon estomac, mais j’ai de la chance, elle est moins violente que je ne le pensais ; je ressens parfois un léger inconfort en fin de journée, mais rien de terrible. Enfin, je croise les doigts !

no 7

Le changement plus ou moins radical par l’ingérence de grande quantité de légumineuses n’est pas bien toléré par son corps. Ces désagréments intestinaux ne semblent pas être le seul inconvénient énoncé par la blogueuse : les restaurants rentrent également en compte.

Deuxième inconvénient et pas des moindres : les restos. Comme je l’ai déjà dit, j’aime la bonne nourriture (et la moins bonne, mais je parle du goût !), il est donc logique que j’aime manger au restaurant. Et là, l’horreur : je n’aurais jamais imaginé trouver si peu de plats sans viande sur une carte ! Bon, j’étais naïve aussi, j’y suis allée en m’attendant à trouver la même chose que d’habitude, version végé… En tout cas, moi qui prenais toujours deux heures à choisir, je suis maintenant la plus rapide du groupe !

Lecture de la carte dans une pizzéria : « Viande, viande, viande, quatre fromages… dommage que je n’aime pas le chèvre, viande, viande, viande, poisson, margarita… oui mais payer 8€ pour du pain, de la sauce tomate et un peu de fromage c’est un peu abuser… Ah ben c’est tout ! »

Dans un petit resto sympa : « Viande, viande, viande, poisson, salade… ! Quoi, y a des lardons dans la salade ? ? Bon, on continue… viande, viande, viande, pâtes… la seule version végétarienne est à l’ail, bon ben je prendrai un menthos en sortant ! » C’est sûr que ça m’amène à goûter des choses que je n’aurais jamais mangées auparavant…

À la cafète’ de Cora : « Viande, viande, viande, viande, poisson, poisson, salade… oh, une salade sans viande ? ! Ah non, j’avais pas vu les petits bouts de saucisse dedans… viande, viande, salade… de fruit, c’est pour le dessert ça… Bon ben il reste que les assiettes de garnitures, alors je vais prendre un peu de riz, des légumes… Une petite sauce pour donner du goût, quand même ? Je vais prendre celle aux champignons… Tiens, c’est quoi ces petits bouts roses qui flottent sur mon riz… P ? # ! § ! Ils ont mis des lardons dans la sauce ! !

no 7

À travers ce récit, il apparait que ce n’est pas le premier repas qui est le plus important, mais les différentes expériences de « premières fois » depuis le changement de régime alimentaire. En effet, même si nous n’avons pas su la composition de son premier repas, les difficultés rencontrées lors des premiers repas pris à l’extérieur semblent importantes à ses yeux. Notre corpus nous éclaire sur plusieurs éléments : le dernier repas ne marque pas un temps social spécifique. On se souvient de celui-ci lorsque le premier repas a été consommé. Le premier repas n’est pas le seul fait des mangeurs, il l’est également pour ceux qui cuisinent pour ces mangeurs. Enfin, le premier repas est pluriel dans l’expérience de modifications des pratiques alimentaires. Tout nouveau restaurant ou toute nouvelle invitation équivaut à un premier repas. Il semble que ce premier repas soit corrélé à deux incertitudes : celle du menu et celle du goût en fonction des lieux. En effet, même s’il semble que les individus désirent modifier leur alimentation par principe, il n’en demeure pas moins que les repas doivent être bons. La principale crainte du végétarien ou du vegan est de ne pas aimer ce qu’il devra manger.

Au sein de l’article « Dix choses que j’aurais aimé savoir avant de devenir vegan », (no 14) l’auteur revient, deux ans après sa conversion au veganisme, sur les difficultés qu’il a rencontrées et sur les informations qu’il aurait aimé avoir avant cette conversion. Comme au sein des contenus précédemment étudiés, ce ne sont pas les recettes qui priment mais les éléments contextuels qui vont donner du sens ou non à sa pratique alimentaire. Voici les dix conseils qu’il aurait aimé avoir ante-conversion :

« Les gens feront toujours des blagues », « Arrêter le fromage n’est pas aussi difficile que ça en a l’air », « Le régime vegan n’a pas besoin de coûter plus cher, mais ce sera le cas », « La plupart de vos repas seront un magnifique plat unique », « Vous aurez un impact sur plus de gens que vous ne l’auriez imaginé », « Attendez-vous à vous sentir responsable et à être plus exigeant qu’auparavant », « Peu importe vos efforts pour minimiser les choses, ça va quand même faire un pataquès ! », « Vous serez agréablement surpris de voir qui sont vos plus grands soutiens », « Parfois, vous vous sentez seul, mais ce n’est pas le cas » et « Vous n’avez pas besoin de devenir plus bizarre quand vous passez au régime vegan, mais vous le deviendrez ».

no 14

Plusieurs éléments peuvent être dégagés de ces dix points. L’individu « s’auto-rassure » sur la moindre difficulté de bannir certains aliments de son régime. Il pointe également du doigt la relative facilité d’acceptation de l’entourage face aux changements de régimes alimentaires. Plus loin, l’individu évoque la dimension sociale, voire évangélique d’être vegan. Sensibiliser, voire convertir l’entourage à ces pratiques alimentaires semblent certes être des retombées inattendues pour l’individu, mais perçues de manière très positive.

Comme nous venons de le voir, les « créatifs culturels » racontent leur quotidien à travers la narration de ce qu’ils nomment le « premier repas » de leur nouveau mode de vie. Or, cette narration n’apporte que peu d’informations sur la nature même de ce premier repas (contexte, recette, perception, organoleptique, etc.). Dès lors, nous pouvons nous poser la question de la construction même de cet imaginaire lié au dernier mais également au premier repas. Si comme nous tendons à l’analyser, l’expérience de ces repas rituels n’a de sens qu’à postériori dans la construction même d’un discours qui réécrit l’histoire du mangeur, on peut alors se demander pourquoi les individus cristallisent le changement de mode de vie au sein de ce « premier repas » qui, au final, ne semble pas avoir grande importance pour eux. Ce repas semble davantage apparaître comme une image, une idole permettant d’expliquer un phénomène social dans lequel l’alimentation mais également eux-mêmes sont embarqués.

3. Le retour de la pensée magique et le principe d’incorporation : des « créatifs culturels » aux mangeurs spirituels

Ces idoles que la société de consommation mobilise semblent avoir comme fonction sociale une meilleure adhésion des croyances ou des pratiques. Avec notre netnographie, nous nous sommes intéressée aux discours que les individus portaient sur le dernier et le premier repas. Il convient à présent de nous intéresser au système matériel des ménages, à ces objets du quotidien qui permettent de rendre visible une autre réalité de ces changements de comportements alimentaires ainsi que l’influence des idoles dans l’acte d’achat et dans la consommation de manière plus générale. Nos sociétés de la modernité érigent des archétypes de réussite sociale en quête de la « perfection primordiale » (Lippi 1998). Ce terme, mobilisé au sein de la littérature managériale du « Culte de la performance », est emprunté au registre des religions se pensant dans la préservation de la perfection originelle. Lippi définit le terme de « perfection primordiale » par analogie avec les systèmes de castes en Inde. Là où nous aspirons à nous élever socialement, et donc à une mobilité intergénérationnelle, le système des castes supérieures a pour but « essentiellement de “maintenir” une perfection primordiale » (Lippi 1998) dans une volonté de conservation et de continuation de l’organisation sociale. Ce système vise à maintenir la « nature propre » afin de la conserver aussi pure que possible. Le principe de la méritocratie que prône notre système démocratique français se trouve mis à mal par les effets de contexte. Cette ascension transgénérationnelle, tout comme les réussites paradoxales (Merle 2002), deviennent de plus en plus marginales. Les travaux relatifs à la sociologie ou à l’anthropologie mettent en avant un lien entre la baisse du pouvoir d’achat, l’adaptation des pratiques de consommation et l’attrait des Français pour des activités de réassurance, comme le bricolage, la décoration d’intérieur, le sport ou encore l’alimentation grâce au fait-maison (Mermet 2010). Cet engouement va de pair avec une dynamique collaborative ou de vente directe, qui vise non seulement à consommer mais également à créer du lien et du sens dans l’acte d’achat. Les marchés du bien-être, du fitness et d’une consommation plus responsable sont en pleine expansion. De plus, la crise et les difficultés économiques des ménages engendrent le développement de la pluriactivité des individus et le cumul des statuts, touchant de plus en plus les classes moyennes (Abrous 2009). Une partie grandissante de la classe moyenne ne parvient plus à atteindre l’idéal social projeté du « culte de la performance ». L’individu dans sa vie quotidienne est en proie à de nombreuses injonctions paradoxales. En perpétuel tiraillement entre l’écart d’un idéal de vie — et alimentaire — qu’il projette et auquel il aspire et la réalité de ses pratiques quotidiennes, il développe des stratégies afin de rendre plus acceptable ses dissonances cognitives. Une des solutions possibles est la pratique d’une nouvelle forme de spiritualité consumériste inspirée du courant du Nouvel Age, notamment en ligne. Dans cette dynamique, l’anthropologue David Chidester, dans la continuité de Georges Balandier, s’intéresse aux nouveaux standards culturels de l’économie qui irriguent le domaine des croyances et des rites et se développent via le numérique. Il observe le phénomène des « religions monétaires » où l’argent est érigé en objet de foi. Lisa Aldred, quant à elle, avait constaté au sein de la mouvance New Age que l’argent avait tendance à se transformer en « énergie spirituelle » (Obadia 2013). L’approche ethnographique renvoie vers l’émergence d’un nouveau phénomène. L’argent conserve son statut d’objet de foi pour les réussites sociales avérées et pour les consommateurs qui « ont l’argent pour consommer la société », et l’argent devient un « objet de la honte », non pas pour la pauvreté mais pour la classe moyenne en perte d’identité. Un jeu de rôles se développe entre les classes sociales et les individus, renvoyant à l’équilibre social et à la théorie des vases communicants de Vilfredo Pareto. Les résidus en situation ascendante ou descendante mobilisent cet « objet de la honte » comme objet caché mais permettant de le transformer en « énergie spirituelle ». Tout se passe comme si avoir de l’argent permettait non plus seulement de consommer la société, mais également de créer une consommation nouvelle, plus éthique et plus spirituelle. Cette illusion d’une société plus solidaire, où l’argent n’est plus une fin en soi mais un moyen, engendre de nouveaux phénomènes de consommation. Une étude anthropologique des usages et pratiques liés aux extracteurs de jus en France[13] rend compte de la dimension spirituelle de la consommation. Les consommateurs sont adeptes des régimes crus, des jeûnes et de la « nourriture vivante ». Cette nourriture vivante leur permet de rendre plus accessibles les signaux que leur envoie leur corps et d’être en lien avec l’univers. La consommation de jus de manière quotidienne est normée et processuelle. Elle s’apprend. Elle s’adapte en fonction des effets recherchés et des maux de l’individu. Elle permet de réguler le niveau vibratoire des individus afin qu’ils ne soient pas en proie au visible (amis, collègues, maladies), ni à l’invisible (les défunts bloqués entre deux mondes). Le degré d’implication des individus dans ce changement global de mode de vie est variable et est fonction de la capacité de chacun à prendre de la distance par rapport à ses propres projections. Cette organisation sociale, au sein de laquelle l’extracteur de jus fait sens, s’inscrit dans un ensemble de croyances, plus ou moins vraies, concernant les propriétés alimentaires et nutritionnelles des produits : conserver les nutriments des ingrédients, aucune digestion, aucune pulpe ou fibre et élimination de la « pollution ». Les individus personnifient l’appareil. Un lien affectif et de proximité se développe entre le consommateur et l’extracteur. Il devient central dans la cuisine, central dans l’alimentation et donc, central de la quotidienneté de ses possesseurs.

La question que l’on doit alors se poser est la suivante : comment expliquer l’adhésion des individus à certaines pratiques, à certains services ou à certaines images (idoles) ? Nous l’avons vu avec les végétariens, vegans ou praniques, qui identifient le changement de régimes alimentaires au premier repas. Ils occultent le dernier repas mais ne semblent pas être en possibilité de décrire pour autant ce premier repas. Ici l’expérience et le contexte priment. Il semble en aller de même pour l’extracteur de jus. L’apparente irrationalité (Bronner 2003) des croyances liées à la consommation de jus de fruits et de légumes frais, tend à pouvoir s’expliquer à travers — une fois de plus — les effets de contexte. Le numérique produit des modifications au niveau des comportements alimentaires mais également au niveau du lien social entre les individus. Leur multi-appartenance (sociale, culturelle) produit un métissage culinaire appelant à une recomposition des pratiques alimentaires. L’abondance des informations disponibles grâce au numérique, au prisme de l’influence des rythmes de vie, entraine une professionnalisation du « mangeur » qui peut conduire, soit à une volonté de modification des pratiques alimentaires en profondeur, soit à un arbitrage stratégique entre types de cuisine et aliments préparés, afin de réduire la charge mentale des individus. Cette évolution de la société, présentée à travers l’évolution « des mangeurs », rend compte de l’évolution d’un discours mythique. Le mythe de la « ménagère SEB » est devenu une figure archétypale d’un « état idéal perdu ». Ce mythe moderne renvoie à celui d’un paradis perdu. Cette structure mythique a participé à l’intériorisation de cette norme de réussite familiale au sein d’un discours narratif qui s’apparente à du storytelling. Là où le sociologue C. Salmon (2008) voit un outil de propagande, le processus social en oeuvre dans cette approche diachronique de la « ménagère », donne un système d’acteurs où les forces et les faiblesses ont été redistribuées. L’incertitude commune d’être une « bonne ménagère » perdure, mais les moyens et les canaux mobilisés pour y parvenir ont changé. L’analyse stratégique qui en découle objective l’influence du numérique dans la vie culinaire quotidienne, bouleversant l’image de la ménagère et écrasant la suprématie des entreprises leader du marché. Le consommateur devient un héros du quotidien sur Internet. Cette position peut être perçue comme la résultante d’une double dynamique. La première est amorcée par Endemol avec l’adaptation française de Big Brother (Loft Story) en 2001. La télé-réalité rend la notoriété et la célébrité possibles et accessibles à tout le monde, modifiant de manière durable le rapport à soi, le rapport à l’autre des individus. La seconde, elle, trouve son origine en 2007 avec la crise financière des subprimes. Cette crise engendre des modifications profondes dans les relations économiques et marque une période de rupture du tout consumérisme. L’économie circulaire se développe comme rempart à la crise. De nouvelles pratiques de consommation voient le jour. Le consommateur n’a plus un rôle passif dans l’acte de consommation, il devient le principal acteur. Là où la société de consommation le poussait au silence au profit de spots publicitaires et d’archétypes mythologiques de marque dans lesquels l’individu devait se reconnaître, il retrouve la parole, affirme ses idées et conduit les entreprises à modifier leurs stratégies marketing et les services qu’elles proposent. Les règles du jeu ont changé. La suprématie du consommateur produit un contre storytelling qui rend désuet celui en vigueur depuis plus d’un demi-siècle. Nous sommes face à un phénomène sociétal en phase de généralisation, celui de l’innovation bottom-up. Le phénomène que nous venons de décrire a rendu possible l’essor des extracteurs de jus en France, et cela malgré un prix d’achat très élevé. En effet, s’alimenter suivant un régime vegan ou cruvivore nécessite un apprentissage long et complexe. Internet, notamment à travers les blogs et Youtube, permet l’émergence de nouvelles figures qui prônent ce changement de vie. Loin d’être seulement altruistes ou défenseurs de la cause de l’alimentation vivante, de « nouveaux gourous d’Internet » publient livres, témoignages et conseils que les consommateurs achètent et suivent scrupuleusement. Il existe également des magazines spécifiques dans lesquels certains extracteurs de jus sont proposés à la vente. Un système de prêt solidaire par parrainage est également mis en place afin de permettre aux individus sous contrainte de budget d’acquérir un extracteur de jus (modèles et marques spécifiques) coûtant plus de 400 euros. Le juicer devient un actant du quotidien. Si l’appareil devient si important dans la vie des individus, c’est qu’il est synonyme de bonne santé et de bien-être. Rappelons-le, en période de crise économique, certaines valeurs refuges témoignent d’un grand intérêt de la part des consommateurs. Comme nous l’avions précédemment évoqué, la maison ou l’alimentation sont des postes plébiscités. Le rapport à la terre et à notre Terre devient de plus en plus important pour les individus. Consommer des produits sains est primordial. Dans cette dynamique, l’extracteur de jus renvoie à des croyances anciennes comme celle de Kokopelli ou celle de Gaïa. Kokopelli est un personnage mythologique amérindien du Sud-Ouest des États-Unis. Il est le symbole de la fertilité, de la joie, de la fête et de la longévité. C’est aussi un ménestrel, un voyageur, un faiseur de pluie ou un guérisseur. Gaïa elle, est une déesse grecque représentant la « Déesse mère ». En consommant des produits transformés par l’extracteur de jus, les individus consomment également les croyances incorporées des divinités liées à la terre et nourrissent l’espoir d’une santé et d’un monde meilleur. L’extracteur de jus semble ici apparaître comme un actant rendant possible une certaine transcendance à travers la consommation, nous renvoyant vers le concept de transsubstantiation que l’anthropologue D. Desjeux a transposé à l’univers des biens de grande consommation.

Conclusion : Le premier repas, entre tribalisation de la société et initiation personnelle

Manger est un besoin primaire. Le repas est un besoin social. Le concept de « repas », de l’ancien français past, qui signifie nourriture, désigne « un ensemble d’aliments divers, mets et boissons, pris en une fois à heures réglées, plus ou moins conformes aux usages imposés par la société » (Pilardeau et al. 2012). Cette définition du Petit Robert rend compte de la dimension sociale du repas. Le repas a une position ambivalente : « il est un moment durant lequel les individus satisfont un besoin naturel de survie, mais il contribue surtout au maintien du lien social, puisqu’il implique le plus souvent un partage de nourriture prise en commun » (Pilardeau et al. 2012). La notion de plaisir apparaît en filigrane. Le plaisir de partager des mets qui font sens pour l’individu, mais également de partager un « repas » avec son groupe social. Les pratiques nutritionnelles des individus sont également multiples. On rencontre deux grands types de pratiques nutritionnelles : le premier type est lié à la culture d’un pays.

En France par exemple, nous prenons 4 repas par jour à des heures plutôt constantes à savoir pour le déjeuner autour de 12h30 et pour le diner entre 19h30 et 20h30. Au contraire, dans les pays anglo-saxons, on s’alimente tout au long de la journée, c’est ce que l’on appelle le « constant eating ». Au-delà de cette synchronisation alimentaire, manger à la française entraine aussi une notion de convivialité et de sociabilité alimentaire puisque l’on partage un repas commun à table.

Pilardeau et al. 2012

Le second type de pratiques nutritionnelles est celui lié à la culture et aux croyances de l’individu lui-même, comme les pratiques religieuses. Nos travaux semblent rendre compte d’un troisième type de pratiques nutritionnelles, celle en lien avec l’engagement nous conduisant vers la montée des alimentations particulières comme le végétarisme, le veganisme, le respirianisme ou le flexitarisme.

Ces résultats permettent la mise en perspective de l’influence de la culture sur l’alimentation et l’influence de l’alimentation sur la société à travers l’individu[14] :

-

Lévis Strauss écrivait, à propos du totémisme : On comprend enfin que les espèces naturelles ne sont pas choisies parce que « bonnes à manger » mais parce que « bonnes à penser » (Lévi-Strauss 1965, 128). En effet, il n’existe pas de cultures qui ne forgent de règles régissant la consommation des aliments. Manger participerait aussi de la création d’une identité. En effet, dans certaines situations de migrations ou de minorités culturelles, alors que la langue maternelle a été oubliée, certains traits culinaires subsistent. De même, la diffusion d’un produit alimentaire hors de son pays d’origine modifie son mode de consommation. S’alimenter serait donc un médium par lequel se réaliserait la socialisation de l’individu et la variabilité des systèmes alimentaires répondrait en écho à la variabilité des systèmes culturels. En somme, comme le souligne le sociologue C. Fischler dans son livre intitulé l’Homnivore : « Si nous ne consommons pas tout ce qui est biologiquement comestible, c’est que tout ce qui est biologiquement mangeable n’est pas culturellement comestible » (Fischer 1990, 31). Se nourrir n’est pas seulement une question d’alimentation mais procède de tout un arsenal qui a trait à nous, à notre personne, à notre façon de nous comporter, culturellement et socialement. Manger représente un acte de commensalité où les activités s’interrompent pour faire place à la collectivité, au partage et à l’échange. S’alimenter revêt aussi une dimension symbolique : en incorporant un aliment, nous incorporons par analogie les qualités réelles ou imaginaires, positives ou négatives que nous lui prêtons. L’incorporation est un acte sensible qui touche notre intériorité et notre intimité. Les angoisses du mangeur liées à sa consommation sont en partie dues au fait que l’aliment incorporé pourrait le transformer ou le contaminer de l’intérieur. Face à cette angoisse, le consommateur n’aura de cesse d’identifier précisément l’origine et la composition du produit qu’il consomme. Néanmoins, la consommation de masse et l’industrie alimentaire mondialisées rendent aujourd’hui très difficile l’identification des aliments. Colorants, arômes artificiels, exhausteurs de goût se conjuguent pour brouiller la perception du mangeur qui en ne sachant même plus ce qu’il mange en vient à douter de son identité. La formule nous devenons ce que nous mangeons prendrait tout son sens : ne pas savoir ce que nous consommons amènerait le consommateur à se poser la question de qui il est. Le système agroalimentaire produit des aliments de plus en plus transformés, en décalage avec la « naturalité » qu’il entend garantir et que l’individu recherche. Le label, l’étiquetage seraient la preuve pour le consommateur de la qualité du produit qu’il consomme mais encore faut-il savoir décrypter les étiquettes.

Comme l’étude de terrain des extracteurs de jus le relève, les objets de grande consommation deviennent des actants du quotidien, nous renvoyant vers un principe de transsubstantiation. Nous devons alors nous demander de qui émane ce phénomène ? Du consommateur, du marketing ou de la société ? Certains voient en cela, l’oeuvre des marketeurs : le marketing opérerait une « consécration de type magicoreligieux ». Pour le dire simplement, il transformerait, par l’intermédiaire de la publicité, un « objet ordinaire en objet extraordinaire »[15]. Le marketing relèverait donc d’un « immanentisme » ou d’un « animisme. » Dans son Esquisse d’une théorie générale de la magie, M. Mauss développe le concept de « mana. » Il y propose une analyse anthropologique de la magie. Il note d’abord que « le mana » n’est pas cantonné à l’objet. Il peut être par exemple dans une « pierre à récolte », mais on dit aussi du rituel qu’il est un « acte mana », ou du sorcier qu’il est un individu « à mana ». En fait, le concept de mana « réalise cette confusion de l’agent, du rite et des choses » (Rémy 2014). Le même processus s’opère en marketing alimentaire : confusion du consommateur / du mode de préparation ou de service (l’objet) / de l’aliment. Le consommateur dit « spirituel » se confond avec les objets dont il s’entoure et avec les aliments qu’il ingère. Le mana est présenté à la fois comme matériel (donc localisable et agissant par contact) et comme spirituel, c’est-à-dire « qui n’agit pas mécaniquement ou produit ses effets à distance » (Rémy 2014, p37). On retrouve la même confusion dans le champ de l’alimentation. D’un côté, il faut ingérer les aliments pour qu’ils agissent ; de l’autre, on leur prête une force symbolique. Le mana est donc ce qui se rajoute au réel, qui se « superpose » à lui, « sans s’en détacher ». Nous pouvons dire que le marketing se superpose au réel plutôt qu’il n’agit sur lui. Si ce dernier fonctionne par superposition, cela signifie que cette transsubstantiation est un phénomène qui émane des individus eux-mêmes.

-

Consommer à travers une quête de sens est déjà un engagement. Un engagement qui nous permet l’explicitation des trois phénomènes sociaux que nous avons traités au sein de cet article. Consommer c’est choisir un produit, un bien, un mode de production, un modèle économique. Cette moralisation de l’alimentation, de la consommation, pourrait révéler une volonté de moraliser le système économique, l’économie de marché, le capitalisme, les modes de production et une volonté de cohésion sociale et politique. Il y aurait donc une volonté de donner du sens à l’économique. Exemple : vous êtes dans un magasin, il y a quatre tomates. Une tomate OGM, une bio, une tomate produite dans une dictature et une tomate pesticide. Y a-t-il une tomate neutre ? Non, chacune de ces tomates représente un mode de production, un modèle économique, un modèle de société, de même que pour un poulet élevé en batterie. Quelle société souhaitez-vous ? Quel modèle économique souhaitez-vous voir perdurer ? La réponse serait, celui que vous financez, donc celui que vous allez acheter.

Ce deuxième point énoncé par les étudiants nous renvoie vers le concept d’économie signifiante : « c’est lorsqu’il y a résistance culturelle et sociale à l’économie, que l’économie se fait signifiante » (Obadia 2013, 56).

En définitif, cette étude nous permet d’identifier un nouveau type de pratiques nutritionnelles qui émerge au sein des sociétés postmodernes. Ce phénomène des alimentations particulières, car engagées dans une quête de sens et dans une cause qui dépassent souvent les individus eux-mêmes, est une excuse à la compréhension des effets de contexte mais également de la société toute entière. Comme nous l’avons vu, la scène du dernier repas ou l’expérience d’une pluralité de « premiers repas », conduit à nous interroger sur l’influence et sur le devenir de cette typologie de pratiques nutritionnelles. Va-t-elle perdurer ? Va-t-elle se diffuser en proposant un modèle alimentaire unique ? Va-t-elle se métisser au sein des pratiques nutritionnelles déjà existantes ? Même si nous ne pouvons répondre à ces questions de manière formelle, l’émergence de concepts, de services, de start-ups, comme par exemple le collectif BAM[16] et son projet « Bicepts cultivatus » qui allie « technologies numériques » et finalité « déconnectée » à travers un retour à des pratiques nutritionnelles et à un mode de vie plus vertueux, témoignent d’une possible augmentation de ces types d’alimentations particulières à moyen et court terme.

Appendices

Annexe

Corpus des contenus de l’étude Internet, mars 2016

-

« Ce soir c’est mon premier diner végétarien », <http://www.marabout-cote-cuisine.com>.

-

« Chemin initiatique de 21 jours », L’école du vivant, <https://ecole-du-vivant.com/chemin-initiatique-de-21-jours>.

-

« Le guide du végétarien débutant », <http://www.vegetarisme.fr/wp-content/uploads/2012/06/guide-vegetarien-debutant.pdf>.

-

« Initiation à la nourriture pranique » de Nouschka, <http://amouretlumiere.eternite.com/initiation-a-la-nourriture-pranique.html>.

-

« Je suis devenu végétarien, mes premières semaines sans viande » de Sylvain Lapoix, <https://reporterre.net/Je-suis-devenu-vegetarien-mes-premieres-semaines-sans-viande>.

-

« Le premier repas vegan d’Isabelle », <http://veganvalkyrie.canalblog.com/archives/2012/02/12/23501486.html>.

-

« Mes premiers pas dans le végétarisme » de Stéphanie, <http://blog.ecoloquest.net/mes-premiers-pas-dans-le-vegetarisme>.

-

« Mon parcours pranique Mesnet, celle qui regardait le soleil », <http://cellequiregardaitlesoleil.eklablog.com/mon-parcours-pranique-c24983838/6>.

-

« Ni végétarienne ni omnivore, je suis flexitarienne : je mange peu de viande, sans me priver », <http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1385775-ni-vegetarienne-ni-omnivore-je-suis-flexitarienne-je-mange-peu-de-viande-sans-me-priver.html>.

-

« Reconversion d’une carnivore : passer à un régime flexitarien », <http://planetaddict.com/regime-flexitarien>.

-

« Ma raison d’être : Traverser la vie en maître, pas en esclave ! », <https://maraisondetre.fr>.

-

« Végétarien : L’art de manger », <http://ariane.blogspirit.com/tag/vegetarisme>.

-

« Premier repas VG pour ma fille », <https://vegeweb.org/premier-repas-vg-pour-ma-fille-t2490.html>.

-

« Dix choses que j’aurais aimé savoir avant de devenir vegan » de Matt Frazier (Marathonien végan), <http://www.huffingtonpost.fr/matt-frazier/dix-choses-que-jaurais-aime-savoir-avant-de-devenir-vegan>.

-

« Des idées pour la journée sans viande », <http://happyapicius.dijon.fr>.

-

« 5 journées végétariennes saines » de Lucile Woodward, <https://lucilewoodward.com/menus-vegetarien-maigrir-en-faisant-du-sport-manger-moins-de-viandes-idees-recettes-sans-viande-sans-poisson-flexitarien-vegetarien>.

-

« Noël ou Nouvel An Végétarien Recettes Végétariennes », <http://recettes-vegetariennes.over-blog.com/article-noel-vegetarien-40615451.html>.

-

« Recette vegan pour le premier repas après l’accouchement ? », <http://arnelae.forumactif.com/t13184-recette-vegan-pour-le-premier-repas-apres-l-accouchement>.

-

« Semaine flexitarienne », <https://lafapidd.wordpress.com/category/semaine-flexitarienne>.

Note biographique

Fanny Parise est anthropologue et docteur en socio-anthropologie de la Sorbonne, rattachée à la Direction de la recherche du Groupe SEB. Ses recherches actuelles portent sur l’influence de la spiritualité dans la consommation, le retour de la pensée magique en Occident et la compréhension des nouvelles pratiques de consommation (« génération dissonnances cognitives », « créatifs culturels »). Elle a récemment publié (2016) « Les Cultural Creatives à l’épreuve de la pensée magique post-moderne : les usages spirituels du digital face aux changements de mode de vie, individuels et collectifs », dans S. Bratosin et M.-A. Tudor, dir., Religion(s), laïcité(s) et société(s) au tournant des humanités numériques. Les Arcs, Éditions IARSIC.

Notes

-

[1]

Lost : Les Disparus (Lost) — ou Perdus au Canada — est un feuilleton télévisé américain de 121 épisodes de 42 minutes, créé par J. J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber.

-

[2]

<https://www.soleil-levant.org/2008/01/qui-sont-les-creatifs-culturels-interview-d-yves-michel>.

-

[3]

Dans le cadre d’études anthropologiques soutenues par le Groupe SEB.

-

[4]

La culture populaire représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d’être produite et appréciée par le plus grand nombre. Elle peut également être baptisée « culture pop » dans le domaine des médias ou de la consommation de masse.

-

[5]

La Boucherie Végétarienne se situe Place d’Aligre dans le 12e arrondissement de Paris.

-

[6]

<http://www.amitabha-terre-pure.net/regime_vegetarien/en_pratique_amitabha.html>.

-

[7]

Le véganisme est un mode de vie consistant à ne consommer aucun produit ou service issu des animaux ou de leur exploitation.

-

[8]

Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale pour des motivations diverses.

-

[9]

La nourriture pranique est issue d’un mouvement le respirianisme. Être pranique, c’est ne plus avoir besoin de manger ou de boire une nourriture solide ou liquide pour vivre.

-

[10]

Le flexitarisme (ou semi-végétarisme) est une pratique alimentaire qui consiste à être flexible dans la pratique végétarienne. Selon les circonstances, un flexitarien peut manger végétarien ou végétalien chez lui, mais manger des plats incluant de la chair animale lors d’occasions particulières comme aller au restaurant, lors de repas en famille ou chez des amis.

-

[11]

Voir annexe : index des contenus Internet. Les pages web y sont numérotées et seront citées par leur numéro.

-

[12]

Les adeptes de ces théories justifient leurs propos en s’appuyant sur la longueur des intestins humains.

-

[13]

Étude réalisée avec le soutien du Groupe SEB en 2015.

-

[14]

La conclusion s’appuie sur des pistes de réflexion développées par les étudiants du Master ETHIRES au second semestre 2016. Ils ont réalisé une réflexion autour de la thématique « spiritualité et consommation ».

-

[15]

Propos rapporté par les étudiants suite à un entretien réalisé avec le Professeur Dominique Desjeux.

- [16]

Bibliographie

- Abrous, M. (2009), Les intermittents du RMI. Se réaliser entre activité, chômage et assistance, Paris, L’Harmattan (Logiques sociales).

- Aguiar, C. (2011), « Le Nouvel Âge et l’Imaginaire Mystique des Réseaux Numériques », ESSACHESS. Journal for Communication Studies, 4/2, p. 161-173.

- Angelier, F. (2006), Dictionnaire Jules Verne, Pygmalion.

- Bartlett, S. (2009), La Bible de la Mythologie, Guy Tredaniel.

- Bronner, G. (2003), L’empire des croyances, Paris, Presses Universitaires de France.

- Bisson, D. (2012), « La spiritualité au miroir de l’ultramodernité », Amnis, 11, http://amnis.revues.org/1728, consulté le 07 janvier 2016.

- Bonte, P. et M. Izard (1991), Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Paris, Presses Universitaires de France.

- Bosc, S. (2008), Sociologie des classes moyennes, Paris, La Découverte.

- Camus, S. et M. Poulain (2009), « La place de la spiritualité dans la consommation : exploration et mesure dans les magasins d’alimentation biologique », disponible à : http://thil-memoirevivante.prd.fr/wp-content/uploads/sites/43/2014/12/2009-Camus_Poulain.pdf.

- Clerval, A. (2005), « David Brooks, 2000, Les Bobos, Les bourgeois bohèmes, trad. par M. Thirioux et A. Nabet, Paris, Florent Massot, coll. Le livre de poche, 314 p. », Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres, consulté le 14 décembre 2016 à : http://cybergeo.revues.org/766.

- Crenn, C. et Delavigne, A.-E. (2010), « Migrants’ food habits when returning home (in Bamako, Mali and Dakar) », Anthropology of Food, 7, disponible en ligne.

- Desjeux, D. (2004), Les sciences sociales, Paris, Presses Universitaires de France.

- Durand, J.-M. (2014), « La république bobo : marre du bobo-bashing ? », les Inrocks, disponible sur : http://www.lesinrocks.com/2014/02/06/actualite/la-republique-bobo-marredu-bobo-bashing-11469944.

- Eco, U. (1976), « Le mythe de Superman », Communications, 24, p. 24-40.

- Eliade, M. (1957), Mythes, rêves et mystères, Gallimard.

- Ehrenberg, A. (1991), Le culte de la performance, Calmann-Lévy.

- Fischler, C. (1990), L'Homnivore : le goût, la cuisine et le corps, Éditions Odile Jacob.

- FranceAgriMer (2014), Consommation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Données et bilans.

- Gharbi, F. (2012), Les représentations alimentaires chez les sportifs de haut niveau, mémoire de Maîtrise, Université Toulouse II.

- Lévi-Strauss, C. (1965), Le Totémisme aujourd’hui, Paris, Presses universitaires de France.

- Lippi, J. P. (1998), Julius Evola, métaphysicien et penseur politique. Essai d’analyse structurale, Lausanne, L’Age d’Homme.

- Maffesoli, M. (2010), Saturação, São Paulo, Iluminuras.

- Merle, P. (2002), La démocratisation de l’enseignement, Paris, La Découverte.

- Mermet, G. (2010), Francoscopie, Paris, Larousse.

- Obadia, L. (2013), La marchandisation de Dieu. L’économie religieuse, CNRS Éditions.

- Parise, F. (2015), Habiter et consommer le logement social : une approche stratégique de l’habiter des classes populaires et moyennes sous contraintes de pouvoir d’achat, thèse de sociologie, Université Sorbonne Paris Cité, disponible à : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127543/document.

- Pilardeau, C. et al. (2012), dir., La culture et la nutrition à l’hôpital, IFSI de l’Eure.

- Quesnel, A. (2003), Les mythes modernes. Actualité de la culture générale, Paris, Presses Universitaires de France.

- Rémy, E. (2014), Essai de sociologie maussienne appliquée à la consommation, Éditions EMS (Versus).

- Salmon, C. (2008), Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte.

- Sigler, P. (2005), Évolution de la consommation de produits animaux en France, Les Echos. Disponible à : http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-129753-evolution-de-la-consommation-de-produits-animaux-en-france-1110203.php.

- Torrejon, F. M. (2013), Baisse de la consommation des produits animaux comme engagement idéologique et durable, mémoire de Maîtrise, Université Toulouse II.

- Vitalis, A. (2016), Les Créatifs Culturels : l’émergence d’une nouvelle conscience. Regards sur les acteurs d’un changement de société, Paris, Yves Michel.