Abstracts

Résumé

L’étude présente trois caractéristiques susceptibles de dérouter quelque peu. En premier lieu, elle ne se contente pas d’inviter l’affectivité à participer à la production du sens : elle lui en confie, au nom du principe d’immanence (Hjelmslev), la direction. En second lieu, elle se propose de coiffer la sémiotique des oppositions, qui demeure la charte du structuralisme, par une sémiotique des intervalles, en concordance avec le primat de l’affectivité, puisque nos vécus sont d’abord, peut-être seulement, des mesures. Enfin, les deux points mentionnés présupposent la centralité de l’événement, la fascination du discours pour la dimension concessive de l’événement. S’ils sont acquis, ces préalables devraient conduire à détacher la sémiotique du récit et à la rapprocher de la rhétorique tropologique.

Abstract

This study presents three characteristics that may be somewhat unsettling. First, not content with inviting affectivity to help produce meaning, it entrusts affectivity, in the name of the principle of immanence (Hjelmslev), to direct meaning as well. Second, the study proposes to top off the semiotics of oppositions, which remains the charter of structuralism, with a semiotics of intervals in keeping with the primacy of affectivity, since our experiences are first of all measures – and perhaps measures only. Finally, the two points already mentioned presuppose the centrality of the event and the fascination of discourse for the concessive size of the event. If they are acquired, these preliminaries should make it possible to detach semiotics from the narrative on one hand, and move it closer to tropological rhetoric on the other.

Article body

Le sujet percevant cesse d’être un sujet pensant « acosmique » et l’action, le sentiment, la volonté restent à explorer comme des manières originales de poser un objet, puisque « un objet apparaît attrayant ou repoussant, avant d’apparaître noir ou bleu, circulaire ou carré ».

Merleau-Ponty citant Koffka

1. Déclaration des postulats

Ayant perdu son innocence et son pouvoir oraculaire, le discours théorique est tenu de produire la liste des ingrédients concourant à la valeur qu’il vise [1].

Le premier postulat que nous mentionnerons est l’attachement à la structure plutôt qu’au structuralisme, puisque, compte tenu de ce qui s’est passé lors des dernières décennies, le terme s’impose au pluriel : les structuralismes. La définition que Hjelmslev a donnée en 1948 de la structure reste, de notre point de vue, intacte : « entité autonome de dépendances internes ». De cette définition, elle-même conforme à la définition de la définition avancée dans les Prolégomènes, nous retiendrons qu’elle ajuste une singularité : « entité autonome », et une pluralité : « dépendances internes ». En premier lieu, cet ajustement renvoie dans le plan du contenu à une complémentarité avantageuse : (i) si la singularité n’était pas assortie d’une pluralité, elle demeurerait impensable, parce que non analysable ; (ii) si la pluralité n’était pas susceptible d’être condensée et résumée en et par une singularité nommable, elle resterait au seuil du discours, à l’image de l’interjection. En second lieu, cette définition va plus loin que l’adage selon lequel, pour le structuralisme, la relation prévaut sur les termes ; l’économie du sens saisit seulement des relations entre des relations, puisque « [l]es objets du réalisme naïf se réduisent alors à des points d’intersection de ces faisceaux de rapports [2] » : sous ce point de vue, les termes sont adressés, pour ce qu’ils sont, au plan de l’expression.

Le deuxième postulat porte sur la place à accorder au continu. Il n’est pas question de rouvrir une querelle sans objet, puisque la « maison du sens » est assez vaste pour accueillir tant le continu que le discontinu. Le plus raisonnable est de les recevoir comme des « variétés » circonstancielles et occasionnelles. Mais de notre point de vue, la pertinence doit être attribuée à la direction reconnue, c’est-à-dire à la réciprocité à la fois paradigmatique et syntagmatique, de l’augmentation et de la diminution. Plusieurs considérations appuient cette promotion. En premier lieu, et sans faire de l’isomorphisme des deux plans une religion, nous considérons que l’accent occupe dans le plan de l’expression une telle place que l’on comprendrait mal qu’il ne joue aucun rôle dans le plan du contenu, et nous approuvons Cassirer lorsqu’il fait état, dans La philosophie des formes symboliques [3], de l’« accent de sens ». En second lieu, la sémiotique a été amenée, en discordance avec son choix initial, à reconnaître à l’aspect une portée insigne, bien au-delà de son application au procès : figuralement parlant, l’aspect est l’analyse du devenir ascendant ou décadent d’une intensité, dispensant à l’observateur attentif des plus et des moins. Cette approche doit, entre autres, à Gilles Deleuze, lui-même s’avouant débiteur de Kant sur ce point. Dans Francis Bacon, logique de la sensation, Deleuze surmonte la dualité du paradigmatique et du syntagmatique : « La plupart des auteurs qui se sont confrontés à ce problème de l’intensité dans la sensation semblent avoir rencontré cette même réponse : la différence d’intensité s’éprouve dans une chute [4] ». Deleuze renvoie à un passage difficile de la Critique de la raison pure intitulé « Anticipation de la perception », dans lequel Kant pose que la sensation est une « grandeur intensive » : « Toute sensation, par conséquent aussi toute réalité dans le phénomène, si petite qu’elle puisse être, a donc un degré, c’est-à-dire une grandeur intensive, qui peut encore être diminuée, et entre la réalité et la négation il y a une série continue de réalités et de perceptions possibles de plus en plus petites […] [5] ». Nous retiendrons que ce texte noue ensemble deux catégories de première importance : (i) la direction, ici de décadence, c’est-à-dire que l’esthésie se dirige inéluctablement vers l’anesthésie, vers ce que Kant appelle « la négation = 0 » ; (ii) la division en degrés, puis celle de ces degrés eux-mêmes en parties de degrés ; le concept de série, présent également chez Brøndal mais à partir d’autres présupposés, peut être considéré comme un « syncrétisme résoluble » en ces deux catégories.

Cette présence irrécusable de Kant introduit dans la terminologie sémiotique un risque de brouillage certain. Trois couples de concepts interfèrent du point de vue du signifiant : (i) le couple [extense versus intense], absent des Prolégomènes, mais capital pour mener à bien la réconciliation de la morphologie et de la syntaxe qui est l’une des préoccupations majeures de Hjelmslev ; (ii) le couple [grandeur extensive versus grandeur intensive], requis par Kant ; (iii) le couple [extensité versus intensité], qui intervient, du point de vue tensif, comme l’analyse de la tensivité ; nous y reviendrons. Cette confluence terminologique conduit à des malentendus si l’on détache les termes de leur définition : (i) entre l’approche kantienne et le point de vue tensif, la coïncidence est bienvenue, mais elle est fortuite ; (ii) entre les catégories hjelmsleviennes et les catégories tensives, un chiasme intervient, puisque les catégories extenses sont directrices pour Hjelmslev, tandis que du point de vue tensif l’intensité, c’est-à-dire l’affectivité, régit l’extensité ; (iii) enfin, et sauf ignorance de notre part, Hjelmslev, qu’il parle d’intense et d’extense, d’intensif et d’extensif, d’intensional et d’extensional, ne mentionne pas le nom de Kant.

Le troisième postulat n’est pas tout à fait sur le même plan que les deux précédents. Il accède au champ de présence par catalyse plutôt que par sommation : comment faire état du devenir sans prendre en considération sa vitesse, son tempo ? Le tempo est maître aussi bien de nos pensées que de nos affects, puisqu’il contrôle despotiquement les augmentations et les diminutions constitutives de nos vécus. Mais ce n’est pas l’existence du tempo qui est en cause, mais bien son autorité : comment poser les rudiments d’une sémiotique de l’événement sans déclarer la prévalence du tempo ?

Dans les limites étroites de ce travail, ces trois données ont retenu notre attention parce que le sens leur doit à des titres divers : la structure parce qu’elle formule, le devenir parce qu’il oriente, le tempo parce qu’il règle la durée du devenir.

2. De la tensivité aux valences

Le structuralisme a privilégié les micro-structures et négligé une donnée majeure à nos yeux : l’élasticité du discours, qu’il soit verbal ou non verbal. Les relations de dépendance structurantes doivent être conjuguées, ce qui n’est pas simple, avec des degrés inégaux d’extension, ou de champ ; aussi distinguerons-nous entre des structures étendues, le réseau, et des structures restreintes à une partie du réseau.

2.1 Structures étendues

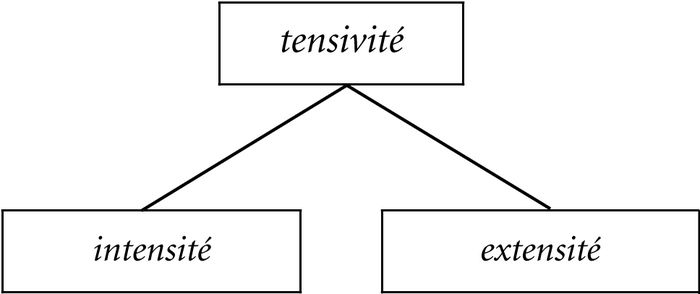

Si les théories progressent, c’est à reculons : elles s’avancent à pas lents vers leurs prémisses, ou plus exactement vers l’explicitation de leurs prémisses. La sémiotique n’a pas procédé autrement : il lui a fallu bien du temps pour recevoir la phorie et l’esthésie qui la mesure comme des catégories directrices de premier rang. Aussi, loin d’admettre et comme à contre-coeur l’affectivité, de la cantonner à la fonction modeste de complément circonstanciel de manière, nous recevons l’affectivité, sous la dénomination d’intensité, comme grandeur régissante du couple dérivé de la schizie inaugurale :

Cette bifurcation appelle un certain nombre de précisions : (i) la tensivité est le lieu imaginaire où l’intensité, c’est-à-dire les états d’âme, le sensible, et l’extensité, c’est-à-dire les états de choses, l’intelligible, se joignent les uns les autres ; (ii) cette jonction indéfectible définit un espace tensif d’accueil pour les grandeurs accédant dans le champ de présence : du fait de son immersion dans cet espace, toute grandeur discursive se trouve qualifiée au titre de l’intensité et de l’extensité ; (iii) en continuité avec l’enseignement de Hjelmslev, une inégalité créatrice lie l’extensité à l’intensité : les états de choses sont dans la dépendance des états d’âme ; cette autorité du sensible sur l’intelligible, déjà flagrante dans l’épigraphe, s’autorise des développements que Cassirer a produits à propos de ce qu’il appelle, dans La philosophie des formes symboliques, le « phénomène d’expression » ; les déterminations intensives et extensives reçoivent ici la dénomination, courante dans le champ des sciences dites humaines, de valences [6], et nous recevons la valeur comme l’association d’une valence intensive et d’une valence extensive — association dont nous préciserons dans un instant la teneur.

L’accent mis sur l’intensité et l’extensité est conforté par leur analytique respective : (i) pour l’intensité, elle conjoint le tempo et la tonicité ; (ii) pour l’extensité, la temporalité et la spatialité. Pour ce qui concerne l’intensité, elle n’est pas étrangère à la notion — à jamais obscure — de force, mais comme son être est un faire, et sans doute « rien au-delà », comme elle fait sentir ses effets, ceux-ci sont mesurables au titre de leur soudaineté, de leur « brusquerie » et de leur énergie ; les qualités, illusoires au titre de qualités, subsument des quantités effectives. L’extensité concerne l’étendue du champ contrôlé par l’intensité, avec une précision cependant, à savoir que l’étendue de ce champ est d’abord temporelle, le temps humain, le temps discursif étant toujours au-delà du temps. Du point de vue terminologique, l’intensité et l’extensité prennent rang de dimensions, le tempo et la tonicité d’une part, la temporalité et la spatialité d’autre part, rang de sous-dimensions.

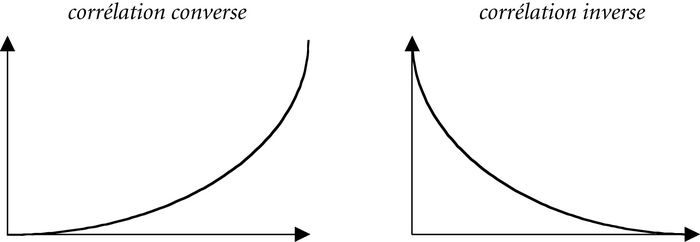

L’attention accordée par Saussure et ses continuateurs à la distinctivité des unités et le découplage de la rhétorique, découplage laissant entendre que « le » rhétorique serait une région de moindre sens, ont masqué le contenu des relations proprement sémiotiques. C’est ici que les prémisses retenues font sentir leur efficience, et singulièrement le rabattement de la structure sur les vécus ascendants et décadents instruit la question : la structure étant grammaticale, comment grammaticaliser ces vécus ? Si, pour la linguistique, l’intensité est « en dehors », « à côté » des choses, elle siège pour nous en leur coeur même : l’augmentation peut être obtenue de deux manières : soit par corrélation converse du type « plus… plus… », soit par corrélation inverse du type « plus… moins… » ou « moins… plus… ».

Le rabattement des contraintes structurales sur ces « données immédiates » conduit à un certain nombre de « théorèmes » sémiotiques : (i) si l’intensité au titre de dimension régit l’extensité, ce contrôle se maintient, en raison de ce que Hjelmslev appellerait « l’homogénéité », entre les sous-dimensions relevant de dimensions distinctes, le tempo régit la durée selon une corrélation inverse, en ce sens que la vitesse pour les humains abrège la durée de leur faire : plus la vitesse est élevée, moins la durée est longue — l’être n’étant qu’un effet propre à l’extrême lenteur ; de son côté, la tonicité régit la spatialité, moins la spatialité d’ailleurs d’après Deleuze que la profondeur, selon une corrélation converse : plus la tonicité est forte, plus son champ de déploiement est vaste ; (ii) entre sous-dimensions relevant d’une même dimension, la corrélation est converse et peut être pensée — par analogie pour l’instant — comme un produit : si les sciences dites humaines affirment à l’envi que le tout est supérieur à la somme des parties, elles n’ont garde de préciser la provenance de ce supplément gracieux, de ce dépassement inappréciable ; sans voir dans les symboles autre chose que des commodités de présentation, nous posons que :

Ce qui entraîne pour chacune des dimensions retenues : (i) que le produit du tempo et de la tonicité a pour aboutissant nécessaire l’éclat, le signifié inappréciable de toute exclamation ; nous ne ferons état que d’un seul exemple ; dans le fragment des Pensées relatif à la hiérarchie des « trois ordres », à propos d’Archimède, Pascal écrit : « Archimède, sans éclat, serait en même vénération. Il n’a pas donné des batailles pour les yeux, mais il a fourni à tous les esprits ses inventions. Ô qu’il a éclaté aux esprits ! » La réciprocité multiplicative du tempo et de la tonicité est l’assiette plausible des valeurs d’éclat, c’est-à-dire de la superlativité ; (ii) que le produit de la plus grande extension temporelle et de la plus grande extension spatiale a pour aboutissant nécessaire l’universalité, c’est-à-dire ce que nous avons appelé ailleurs des valeurs d’univers [7]. Chacune dans leur ordre, les sous-dimensions fonctionnent comme des coefficients.

L’imprévisibilité du sens, qui l’identifie comme à connaître, et l’événementialité qui en résulte sont suspendues à la question « toujours recommencée » : entre les valeurs d’éclat et les valeurs d’univers faut-il supposer une corrélation converse ou une corrélation inverse ? Si une corrélation converse intervient, les valeurs d’éclat et les valeurs d’univers s’accroissent les unes les autres, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles… Si une corrélation inverse sévit, les valeurs d’éclat s’affaiblissent au prorata de leur extension, de leur diffusion. Le débat en somme désigne une alternative d’envergure : si les corrélations converses cautionnent, garantissent l’infinitude sémiotique, les corrélations inverses respectent un — énigmatique — principe de constance, attribuant tour à tour à chaque grandeur non plus une fonction de multiplicateur comme dans le cas des corrélations converses, mais une fonction de diviseur, comme si la corrélation inverse était soumise à un principe de constance tel que si l’une des grandeurs croît, le corrélat associé nécessairement décroît. Soit naïvement :

Cette bifurcation s’inscrit comme paradigme liminaire en ce sens que, indépendante et peut-être même indifférente aux grandeurs sémantiques qu’elle saisit, elle invite les sujets à trancher entre le et de la corrélation converse et le ou de la corrélation inverse ; si, du point de vue discursif, il importe de « se faire quelque idée » à propos des grandeurs demeurant dans le champ discursif, du point de vue méta-discursif il importe de savoir si tel discours déclare une compatibilité ou une incompatibilité entre ces mêmes grandeurs, comme si l’être même de ces grandeurs dépendait seulement de leur entre-deux ; il s’agit moins de pénétrer le tréfonds supposé des choses que de répondre à la question indépassable inventée par Saussure : alternance ou coexistence ? Après, comme le dit le poète : Tout le reste est littérature…

2.2 Structures restreintes

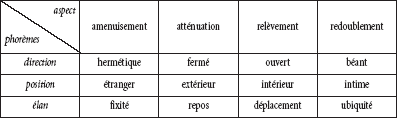

Il nous faut maintenant articuler les deux sous-dimensions intensives : le tempo et la tonicité, ainsi que les deux sous-dimensions extensives : la temporalité et la spatialité, sur une même base formelle, laquelle, étant commune aux quatre sous-dimensions mentionnées, n’est propre à aucune en particulier ; ce faisant, nous évitons de privilégier telle dimension aux dépens des autres. Les variations et les vicissitudes de tous ordres affectant le sens découlent de son immersion dans le « mouvant » (Bergson), dans l’instable et l’imprévisible, en un mot, de la phorie. La pérennisation des poncifs et la ritualisation des genres visent à contenir et, parfois, à arrêter ce bouillonnement. À ces grandeurs, que nous proposons de désigner comme des phorèmes, il est demandé de montrer sans la fausser, c’est-à-dire sans l’immobiliser, la phorie que chiffre, selon un certain point de vue, chacune des quatre sous-dimensions mentionnées. Pour qualifier en discours un faire advenant dans l’une ou l’autre des sous-dimensions, il importe de pouvoir reconnaître sa direction, l’intervalle ainsi parcouru, et son élan. Avant d’aller plus loin, nous ferons valoir que nous avons rencontré, au hasard heureux d’une lecture, la même tripartition chez Binswanger : « La forme spatiale avec laquelle nous avons eu jusqu’à présent affaire, était ainsi caractérisée par la direction, la position et le mouvement [8]. » Cette convergence n’est pas surprenante quand on mesure la dette de Merleau-Ponty à l’égard des psychologues et, particulièrement, de Binswanger. Mais, dans notre esprit, il ne s’agit pas d’opérer — par induction — une spatialisation de la signification, mais d’effectuer une sémiotisation de l’espace.

Comme tout inventaire, cette tripartition est aveugle. En premier lieu, la direction et la position sont présupposantes, l’élan, présupposé ; nous avons adopté le terme de phorème, afin d’indiquer que les présupposantes demeurent débitrices de leur présupposée ; cette primauté de l’élan est en concordance avec deux autres données : d’une part, la préséance du subir sur l’agir, d’autre part, la rection que nous déclarons de l’extensité par l’intensité. En second lieu, mais sous un autre rapport, à savoir quand l’agir s’affranchit de l’autorité du subir mais à seule fin de le satisfaire, de le combler, c’est la direction qui prend le pas sur la position et l’élan. Nous touchons ici à la question du sujet, à condition de penser le sujet en termes de déformation, d’accommodation, de concordance.

Du point de vue épistémologique stricto sensu, nous identifions la valence comme l’« intersection » d’un phorème et d’une sous-dimension. Au passage, si, comme le souligne Hjelmslev dans les Prolégomènes, les « bonnes » définitions sont des « divisions [9] », c’est parce que les grandeurs sémiotiques dans le plan du contenu sont complexes, mais cette complexité est celle qui est inhérente à toute intersection. Les caractéristiques a priori des valences sont justement celles qui leur permettent de circuler, de « communiquer » les unes avec les autres, de se mesurer les unes aux autres dans le discours et, ce disant, d’assurer l’indispensable va-et-vient entre les localités et la globalité. Cette double logique de la complexité et de l’intersection conduit à ceci que le recoupement méthodique de trois phorèmes avec quatre sous-dimensions produit, en toutes les acceptions du terme, douze couples de valences :

Nous décrirons sommairement les valences retenues pour chaque sous-dimension. Pour le tempo, la direction a pour dilemme la paire : accélération ou ralentissement ? Il est courant d’entendre affirmer que notre époque connaît une accélération sans précédent due à l’emballement des techniques, mais si le fait est incontestable, son explication semble fragile, puisque le passage de l’art de la Renaissance à l’art baroque à travers les analyses de Wölfflin se caractérise également, à techniques constantes, par une accélération sensible ; la remarque s’applique aussi à certaines périodes musicales. Pour ce qui regarde la position, les différences de tempo, les asynchronismes génèrent du point de vue objectal des retards et des avances, du point de vue subjectal des précurseurs et des attardés, lesquels fournissent aux historiens certaines de leurs catégories. Enfin, eu égard à l’élan, l’accélération au titre du procès suppose de la part de l’actant une vivacité, une énergie se jouant des résistances et des obstacles.

Venons-en à la tonicité, terme que nous empruntons au traitement de la prosodie dans le plan de l’expression, à celui de la rhétorique tropologique dans le plan du contenu. Le dilemme basique est entre la tonalisation et l’atonisation ; ces dénominations sont — par équité — empruntées à Bachelard ; à la première correspond l’accentuation, l’attribution de l’inappréciable « accent de sens » (Cassirer) ; à la seconde, l’affaiblissement. Nous laissons de côté dans ce précis la question de l’ambivalence et de la réversibilité de la croissance et de la décroissance : les quantités négatives sont elles-mêmes susceptibles d’augmentation ou de diminution : une diminution de la tonicité ne se solde-t-elle pas « mécaniquement » par une augmentation d’atonie ? Ainsi la positivité concerne aussi bien la croissance que la décroissance et, par exemple, dans la pensée religieuse hindoue, ce qui fait sens, c’est, avec le « principe de nirvâna », l’accroissement de l’atonie ; ce qui pour un Occidental continuellement en quête de « divertissement » est un « creux » insupportable s’avère pour cet univers de discours un « pic » désirable ; les états dits contemplatifs sont de même, pour ceux qui les vivent, des états de plénitude. Pour ce qui regarde la position, la tonalisation et l’atonisation sont, en vertu des plus et des moins qu’elles suscitent fatalement, génératrices d’écarts orientés ; quand le point de vue, c’est-à-dire le discours, retient le plus de plus, nous parlons de supériorité, d’infériorité quand c’est le plus de moins qui prévaut. Enfin, au titre de l’élan, la tonalisation demande comme garantie, fonds de réserve autorisant la continuité du faire et son anticipation, la tonicité, de même que l’atonisation renvoie à l’atonie, conçue comme un « trou noir » dans lequel l’énergie viendrait se perdre et s’anéantir.

Selon le point de vue tensif, la temporalité est une catégorie « comme une autre », c’est-à-dire analysable. D’où une double prise de distance : (i) d’abord à l’égard du mot d’ordre des années 1960 qui estimait que les « structures étaient achroniques » et que la temporalité n’était qu’un habillage, une concession à l’anthropomorphisme ; (ii) à l’égard d’une certaine tradition philosophique se réclamant de saint Augustin lequel assurait que je connais le temps si je n’y songe pas, mais qu’il m’échappe si j’essaye de le penser… Notre approche se veut plus raisonnable : aussi longtemps qu’il ne sera pas sérieusement démontré que la temporalité constitue une exception, une singularité, une anomalie, nous admettons que les phorèmes déterminent une flexion temporelle « ni pire ni meilleure » que les trois autres. Le phorème de la direction discrimine, d’une part la saisie, la rétention, la potentialisation de l’advenu, d’autre part la visée, la protension, l’actualisation de l’à-venir, ou encore, selon Valéry, le battement récurrent du « déjà » et du « pas encore » ; ces valences sont des « vécus de signification » (Cassirer) s’ordonnant selon des rapports d’antériorité et de postériorité donnant lieu à des chronologies tantôt lâches, tantôt serrées. Ainsi que Lévi-Strauss l’a montré dans sa polémique avec Sartre [10], une chronologie chiffre une vitesse, un rythme, une texture ; une chronologie est un filet aux mailles variables ; là encore, il semble souhaitable de distinguer entre la forme scientifique confiée à l’historiographie et la forme sémiotique confiée à l’histoire comme discipline interprétative : en effet, toutes les antériorités ne sont pas significatives : elles sont interrogatives s’il est établi que les deux événements retenus appartiennent bien à la même temporalité. À cet égard, il est manifeste que la psychanalyse opte pour une temporalité continue dont les après continuent de dépendre étroitement des avant, c’est-à-dire des survenus de la prime enfance. Mais c’est le rabattement du phorème de l’élan qui permet l’appropriation pratique, pragmatique de la temporalité par les sujets : certaines, indubitables, la brièveté et la longévité mesurent la durée et sont, moyennant telles conventions, à notre discrétion ; sans doute en matière de temps ne connaîtrons-nous jamais le mot de la fin, mais cette ignorance ne pèse pas et reste étrangère à l’usage, à « l’emploi » du temps, tel qu’il ressort dans l’attente, la patience ou l’impatience, ces passions communes du temps.

Sans doute parce qu’elle bénéficie d’un primat dans notre propre univers de discours, la spatialité est mieux reçue. Le phorème de la direction distingue, non pas des orientations géographiques, mais ce qui se tiendrait en-deçà de ces orientations, à savoir la tension entre l’ouvert et le fermé, qui permet au sujet de formuler des programmes élémentaires, d’une part d’entrée, de pénétration, d’autre part de sortie, d’échappement en fonction de la tonicité ambiante. À partir des écrits des écrivains et surtout des poètes, ces géographes de l’imaginaire, Bachelard a dit, notamment dans La poétique de l’espace [11], tout ce que l’on pouvait dire sur ce sujet. Les figures de l’ouvert et du fermé sont dans une relation d’asymétrie : c’est la présence d’au moins un fermé, d’une poche, d’une occlusion, qui établit l’ouvert comme tel. De même, le phorème de position, discriminant l’intérieur de l’extérieur, présuppose « quelque part » l’existence d’un fermé. Comme pour la temporalité, il s’agit de déterminer si deux grandeurs appartiennent ou non au même espace. Le phorème de l’élan aboutit au contraste du repos et du mouvement, de la place et du déplacement, stigmatisé par Baudelaire dans « Les hiboux ». Ce phorème est le résoluble syncrétisme de la puissance et de l’inertie, l’enceinte mentale où elles se mesurent l’une à l’autre.

Ces valences sont des fonctions, des fonctionnements en ce sens que ce sont des termes pour le signifiant, des complexes pour le signifié ; elles sont grammaticales dans l’étroite acception du terme, puisqu’elles sont des intersections homologues de celles que proposent les grammaires ; ainsi, en français, l’adjectif possessif son est du point de vue du possesseur une troisième personne, du point de vue de la chose possédée, masculin et singulier. La formalité des sub-valences est du même ordre, avec peut-être un degré de sophistication supplémentaire : la sub-valence de repos a pour « harmoniques », sub-valences d’arrière-plan, la longévité ou, si l’on préfère, la permanence ; l’atonie, enfin la lenteur paroxystique de l’arrêt. Bref, les sub-valences interviendraient ensemble, plutôt selon le modèle de la symphonie que selon celui de la sonate. En sollicitant Claudel, méconnu en tant que sémioticien :

Un seul grattement de l’ongle et la cloche de Nara se met à gronder et à résonner. […] Et l’âme tout entière s’émeut dans les profondeurs superposées de son intelligence [12].

Une des tâches du lexique consiste à permettre, compte tenu de cette solidarité de structure, la sélection de celle des sub-valences qui est en concordance avec le topos développé par le discours. Cette profondeur valencielle n’est pas absente des langues pour peu que l’on prête l’oreille : ainsi, en français, l’article indéfini et l’article défini s’opposent aussi, peut-être surtout, comme survenant à survenu si l’on prend en compte leur ordre canonique d’apparition dans le discours, mais comme la dimension du survenir n’est pas reconnue comme pertinente, cette esquisse de déclinaison tensive reste lettre morte.

Le réseau proposé attribue à chaque sub-valence une adresse, mais la mise en réseau est au principe de deux autres propriétés structurales : (i) la rection des sous-dimensions par le même phorème est homogénéisante, à l’image de ce qui se passe dans la langue, où la série dé-faire, dé-coudre, dé-tacher, dé-composer, dé-charger, etc., attire à elle tout terme comportant l’idée « d’éloignement, de séparation, de privation d’un état ou d’une action » (Grand Robert), même si, comme dans le cas de déchirer, la syllabe dé- ne remonte pas au préfixe dis latin ; dans le Cours de linguistique gnéérale, Saussure a montré, à propos des « rapports associatifs », que la langue n’était pas, en cette matière, très regardante ; (ii) la commutation des phorèmes pour une même sous-dimension est différenciante, comparable en somme à une analyse spectrale : en fonction du phorème sélectionné, la sous-dimension change de tournure, ou d’aspect, selon l’acception générique de ce terme.

3. Physionomie des structures élémentaires

En dehors de la psychanalyse, du Valéry des Cahiers, des chapitres que Cassirer consacre au « phénomène d’expression » dans La philosophie des formes symboliques, de Nietzsche bien sûr, et de quelques autres, l’affectivité est tenue selon les uns pour négligeable, selon d’autres, plus clairvoyants, pour embarrassante, comme si la question mais par quel bout la prendre ? épuisait la problématique. La « dérhétorisation » de la linguistique est allée dans le même sens. Les monographies pénétrantes portant sur tel affect ou telle passion ne manquent pas, mais une analytique a priori du sensible et en résonance avec les acquis de la sémiotique fait encore défaut. Nous ne prétendons aucunement ici dire le mot de la fin, mais seulement faire état de catégories dont, d’après nous, une analytique raisonnée de l’affect doit tenir compte, et composer avec le réseau des douze couples de sub-valences que nous venons de présenter, puisque les valences sont des formes dans le plan de l’expression et des affects dans le plan du contenu.

3.1 Analytique du sensible

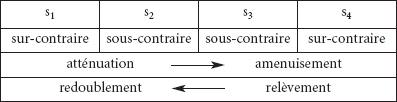

Le premier point que nous soulignerons est un rappel, à savoir que le structuralisme est resté englué dans les termes, sans concevoir les propriétés de la relation pour elles-mêmes. Nous avons déjà mentionné deux points : à savoir que les termes sont d’abord définissables et ils sont tels parce qu’ils sont complexes et qu’ils sont les aboutissantes — voir infra — d’une intersection bi- ou multidimensionnelle. Il faut maintenant aller plus loin et formuler les rudiments d’une sémiotique de l’intervalle. La différence saussurienne a été, comme si la chose allait de soi, pensée ou repensée en termes de contrariété et de contradiction, mais tous les contraires ne se valent pas, et à l’écoute de Bachelard « […] on peut invoquer deux sortes de cas suivant que les contraires se dressent en une hostilité décisive ou qu’on a affaire à des contrariétés minimes [13] ». Nous distinguons entre des sur-contraires toniques et distants et des sous-contraires atones et proches, la tonicité étant du ressort du plan du contenu, la distance du ressort du plan de l’expression. Quelques conventions terminologiques sont nécessaires pour alléger la présentation. Soit un gradient allant de [s1] à [s4] et marquant une pause en [s2] puis en [s3], [s1] et [s4] interviennent comme sur-contraires, [s2] et [s3] comme sous-contraires (Sapir) :

Cette structure est, conformément à l’héritage hjelmslevien, une structure minimale, puisque [s1] et [s4] s’opposent à [s2] et [s3], mais ils s’opposent également entre eux. Mais l’essentiel, dans la perspective d’une sémiotique de l’intervalle, est ailleurs : nous disposons de deux intervalles nets du point de vue tensif : l’intervalle majeur [s1 ⇔ s4] et l’intervalle mineur [s2 ⇔ s3]. Prévenons une objection légitime en apparence : à quel titre privilégier ces deux écarts plutôt que [s1 ⇔ s2] et [s3 ⇔ s4] ? La solidarité relierait, par-delà leur « détestation » mutuelle, les extrêmes [s1] et [s4] l’un à l’autre, qui dès lors partageraient la même « abjection » pour les moyens [s2] et [s3] ; cette hypothèse est celle de Goethe dans le Traité des couleurs : « L’oeil ne peut ni ne veut se maintenir un seul instant dans l’état uniforme spécifiquement déterminé par l’objet. Une tendance à une sorte d’antagonisme le contraint qui, opposant l’extrême à l’extrême, l’intermédiaire à l’intermédiaire, réunit instantanément les contraires et s’efforce de constituer une totalité aussi bien quand les phénomènes se succèdent que lorsqu’ils coexistent dans le temps ou dans l’espace [14]. » Cette structure minimale n’est pas non plus sans ressemblance avec le quatrain de rimes embrassées « à la française », lequel fait rimer entre eux d’une part les vers externes, d’autre part les vers internes. La sémiosis étant omniprésente, la suite [s1 – s2 – s3 – s4] peut être reçue comme plan de l’expression, l’alternance [[s1 ⇔ s2] vs [s3 ⇔ s4]] comme plan du contenu. Cette mise en place n’intervient pas, loin s’en faut, aux dépens de la complexité : si une analyse retient n termes, le nombre des termes complexes réalisables est inférieur d’une unité [n – 1] et aligne au titre de possibles [s1 + s2], [s2 + s3] et [s3 + s4].

Nous ne demandons à ce dispositif qu’une seule chose : l’inégalité des deux intervalles indiqués, c’est-à-dire que l’intervalle des sous-contraires [s2 ⇔ s3] demeure compris dans l’intervalle des sur-contraires [s1 ⇔ s4], car de cette inégalité élémentaire nous déduisons deux formes-affects remarquables : (i) le manque n’est rien d’autre que l’aboutissante du rabattement de l’intervalle [s1 ⇔ s4] sur l’intervalle [s2 ⇔ s3] ; (ii) inversement, l’excès n’est rien d’autre que l’aboutissante du rabattement de l’intervalle [s2 ⇔ s3] sur l’intervalle [s1 ⇔ s4]. Autrement dit, les intervalles interviennent à un double titre : tout à tour comme terme régi et comme fonction régissante, comme évalué et comme évaluant. De là, plusieurs conséquences : le manque, central pour la psychanalyse et la narratologie greimassienne, cesse d’être une grandeur orpheline, puisqu’il reçoit de droit son corrélat paradigmatique : l’excès, dont la mise en discours est, de Longin à Michaux, au coeur de la rhétorique sous la dénomination de sublime ; du point de vue théorique, nous sommes subitement mis en présence de ce qu’il faudrait appeler, par référence à l’enseignement de Greimas, l’illusion sémique : quand bien même la phénoménologie et la psychologie de la perception ne nous engageraient pas dans cette voie, les sèmes doivent être reçus comme des signifiants commodes — ne partagent-ils pas leur rusticité, leur robustesse ? —, mais non comme des signifiés ; du point de vue du contenu, il n’y aurait que des points de vue provisoires, des opérations de rabattement, des applications, des réciprocités de perspective et des illusions sinon… Assurément, l’épistémologie de la sémiotique devra s’adapter, éradiquer le positivisme renaissant, puisque ces catalyses ne portent pas sur des grandeurs, mais sur des opérations relativement inédites. La force du mot d’ordre de Saussure (« la langue est une forme et non une substance ») est intacte.

À ce premier jeu d’intervalles, lequel fournit à chaque valence une identité non équivoque, il convient d’ajouter une caractéristique ajustée à notre second postulat, celui en vertu duquel un devenir procède nécessairement, « tôt ou tard », par augmentation ou diminution, par ascendance ou décadence ; en effet, s’il fallait les imaginer, les valences sont moins des unités, des portions d’un ruban que des vecteurs, plutôt des participes présents que des participes passés. Les valences sont des séquences de procès. Les catégories aspectuelles dont nous disposons s’attachent à l’état d’avancement du procès, mais font silence sur son orientation tensive : ascendante ou décadente. Par ailleurs, l’aspectualité linguistique est doublement restrictive : (i) elle privilégie le verbe, et méconnaît le remarquable travail d’analyse converti dans les autres régions du lexique ; (ii) lorsqu’elle est restreinte, elle s’attache au degré d’achèvement ou d’inachèvement du procès, l’inchoativité n’apparaissant qu’avec la tripartition.

Les conditions à satisfaire sont simples : (i) l’aspectualité doit être équitablement répartie sur l’ensemble du devenir, c’est-à-dire en mesure de caractériser « à la demande » n’importe quel moment de ce devenir ; (ii) elle doit être respectueuse de l’ambivalence non surmontable du sens, à savoir par exemple que la tonicité croissante peut aussi être décrite comme une atonie décroissante, de même qu’une atonie croissante peut aussi être exprimée comme une tonicité décroissante. Dans cet esprit, nous avons proposé ailleurs un jeu de catégories aspectuelles dont les caractéristiques sont les suivantes : (i) elles doivent plus à la rhétorique, à l’esprit de la rhétorique, qu’à la linguistique, ce qui est conséquent, puisque la rhétorique a pour objet le discours, et même la véhémence du discours, et que le discours demeure toujours hors de portée de la linguistique, laquelle, pusillanime, s’en tient à la phrase ; (ii) ces catégories aspectuelles sont générales, c’est-à-dire indépendantes de tout contenu, et de ce fait, à l’instar du nombre, elles s’appliquent à toutes les grandeurs, aucune ne pouvant sérieusement prétendre échapper au devenir.

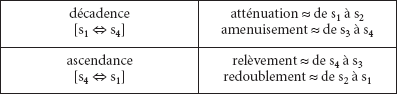

Après avoir exploité l’inégalité capitale des intervalles « homothétiques » [s1 ⇔∈s4] et [s2 ⇔∈s3], il nous faut maintenant nous tourner vers les intervalles successifs permettant de situer le devenir ascendant ou décadent de telle valence en discours, ce qui revient à préciser ce qui se passe lorsque telle valence « sort » de l’intervalle [s1 ⇔∈s4] et « entre » dans l’intervalle [s2 ⇔∈s3] — et réciproquement. Assurément, nous intervenons de façon « arbitraire » selon le terme retenu par Hjelmslev dans les Prolégomènes, mais nous pensons de bonne foi adopter la convention la plus simple : (i) [s1] étant posé comme valence paroxystique, nous désignons, afin d’opposer la décadence à elle-même, l’intervalle [s1 + s2] comme atténuation et l’intervalle [s3 + s4] comme amenuisement ; par récursivité, nous devrions atteindre l’« infini de petitesse » cher à Pascal ; (ii) [s4] étant posé comme valence nulle, cette nullité appelle sa dénégation, c’est-à-dire la traversée de l’intervalle [s4 + s3] que nous désignons comme un relèvement, lequel disjoint du « non-être », c’est-à-dire de l’ennui ; le discours peut certes s’en tenir là, mais il a tout loisir de « pousser » au-delà de [s3] : nous admettrons alors qu’au relèvement succède le redoublement, logé dans l’intervalle [s3 + s4]. Ces catégories interdéfinies doivent plus à la rhétorique et à la poétique, et la poétique de Rimbaud est, par exemple, dans ses sommets, une poétique du relèvement et du redoublement. Mais nous le répétons : la rhétorique « sent » mieux les singularités du discours que la linguistique et, à seule fin de fixer les idées, dans l’analyse exemplaire des « Chats » de Baudelaire conduite par Jakobson et Lévi-Strauss [15], il est manifeste que « le » linguistique sert — seulement ! — de plan de l’expression, et « le » rhétorique, de plan du contenu, notamment dans le final. Soit maintenant :

Compte tenu des limites étroites de cet essai, nous n’envisagerons pas ici les dérivés suivants, lesquels tantôt conjoignent pour les deux orientations une limite et un degré : [s1 ⇔ s2], tantôt deux degrés : [s2 ⇔ s3], enfin un degré et une limite : [s3 ⇔ s4]. L’intégration du paradigme, c’est-à-dire de la morphologie propre à la contrariété, et de la syntaxe tensive des devenir, prend la forme suivante :

Les catégories aspectuelles assurent l’homogénéité du système puisque les propriétés générales de ce dernier, à savoir d’une part l’orientation ascendante ou décadente, d’autre part l’« analysabilité », sont converties en phorèmes locaux, assignant à chaque sub-valence une direction tensive et une identité certaine.

3.2 Déclinaison des sous-dimensions

La logique de l’« intersection » et du réseau conduit à déterminer chaque phorème admis par chacune des quatre catégories aspectuelles et à recevoir le produit de cette rection comme une sub-valence puisqu’il concerne une sous-dimension ; l’univers du sens étant mouvant, instable et provisoire, il importe de dénommer, puisque les dénominations fonctionnent d’une part comme des arrêts, des amarrages, d’autre part comme une monnaie d’échange pour les sujets. Les dénominations avancées sont passables et donc perfectibles, et peut-être tributaires d’une panchronie qui, selon Hölderlin, Brøndal et quelques autres, à des titres chaque fois différents, bien sûr, altérerait la justesse de l’équilibre entre l’expression de l’intensité et celle de l’extensité et, ce faisant, acheminerait les langues vers une desséchante abstraction symbolique. Mais notre propos n’est pas celui-là.

Le recoupement mental de trois phorèmes par quatre catégories aspectuelles élémentaires produit mécaniquement douze sub-valences pour chaque dimension. Nous les produisons ici sans la moindre précaution :

Comment valider le contenu sémiotique de ces grandeurs qui, parce qu’elles ont le double statut de lexèmes et de figures, sont à mi-chemin de la linguistique et de la rhétorique ? Jakobson a montré que la fonction métalinguistique n’était pas réservée aux doctes, mais qu’elle était immanente à la pratique immédiate de la langue, et que les sujets avaient recours à la définition, à la restriction ou à l’extension, à la précision ou à la suspension, mais il n’a pas mentionné, semble-t-il, la condition objectale de cette activité métalinguistique récurrente. De notre point de vue, elle tient au fait suivant : les lexèmes sont justiciables d’une définition, parce qu’ils sont analysables, et ils sont analysables parce qu’ils sont tout ce qu’ils peuvent être, c’est-à-dire qu’ils ne sont rien d’autre que des… analyses confiées à un signifiant lui-même non conforme ; ainsi, le signifié du pronom personnel /tu/ en français comporte trois grandeurs de contenu : une indication de nombre, une indication de personne, une indication de nominatif, mais les deux grandeurs d’expression [t — u] ne renvoient pas « analytiquement » aux trois grandeurs du contenu. Les lexèmes ne fonctionnent pas autrement et les définitions des dictionnaires, que le nombre des grandeurs à traiter embarrasse sans doute, analysent intuitivement — et pertinemment — les lexèmes à coup de sub-valences, mais, si l’on ose dire, au cas par cas. Nous n’envisagerons ici qu’un seul exemple, la première sub-valence du premier réseau : « traîner » dont la dénomination n’est pas exempte de reproche, puisque le substantif correspondant fait défaut, que cette lacune soit de notre fait ou qu’il faille l’attribuer à ce que Mallarmé appelait l’imperfection des langues. Enfin le Micro-Robert propose encore — on aimerait dire : poétiquement — « traînasser » et « traînailler », sur lesquels nous reviendrons dans un instant.

Le sens intransitif de « traîner » admet, selon le Micro-Robert, les quatre directions tensives prévues. Pour l’intensité : (i) une indication de tempo, ici d’amenuisement de la vitesse : « 6° Aller trop lentement, s’attarder. Ne traîne pas en rentrant de l’école. — Agir trop lentement. Le travail presse. Il ne s’agit plus de traîner » ; (ii) une indication de tonicité décadente, sans que nous soyons en mesure de préciser si nous sommes en présence de l’atténuation ou de l’amenuisement : « 7° Péj. Aller sans but ou rester longtemps (en un lieu peu recommandable ou peu intéressant). V. Errer, vagabonder. Traîner dans les rues ». Pour l’extensité : (i) une indication temporelle de longueur, de durée sous le signe du redoublement : « 3° Se trouver, subsister. Les vieilles notions qui traînent dans les livres scolaires. 4° Durer trop longtemps, ne pas finir. Cela traîne en longueur. V. Éterniser. » ; (ii) une indication spatiale de repos : « 1° (Suj. Chose). Pendre à terre en balayant le sol. Vos lacets traînent par terre. 2° Être posé ou laissé sans être rangé. Des vêtements qui traînent sur une chaise ». La cohérence et la souplesse du réseau résolvent la divergence des « variétés ». À propos de ces préalables, on comprend que Valéry ait pu écrire, sans qu’on puisse déterminer s’il s’en réjouissait ou le déplorait : « Tout est prédit par le dictionnaire [16]. » Dans les limites de ce précis, nous avons tenu à montrer que le modèle valenciel était bien là, immanent, efficient et suggestif, mais il est clair que les définitions citées charrient d’autres grandeurs de contenu : les unes actantielles et actorielles, les autres axiologiques comme l’opposition entre « la rue » et « l’école »… Les deux dérivés péjoratifs « traînasser » et « traînailler » ne sont pas hors du système, mais bien plutôt au coeur du système, puisqu’ils portent sur la sub-valence de tempo et qu’ils dénoncent, par convocation de l’adverbe « trop », un sous-contraire comme un sur-contraire. Indiquons que, du point de vue tensif, nous n’avons là qu’un inventaire puisque le modèle valenciel met en principe l’accent sur la double surdétermination de la temporalité par le tempo, et de la spatialité par la tonicité. Cette opération, le Micro-Robert l’effectue tacitement quand il associe, estimant sans doute que la chose va de soi, « aller trop lentement » et « s’attarder », comme si la lenteur excessive au titre du contenu avait pour plan de l‘expression le retard, confirmant par là-même que la sémiosis est ininterrompue.

4. La syntaxe discursive

Quelles que soient les inflexions survenues, l’épistémologie de la sémiotique demeure largement tributaire de l’enseignement de Hjelmslev. Deux points retiendront ici particulièrement notre attention : la relation entre le système et le procès, laquelle fait partie des « cinq traits fondamentaux […] [de] la structure fondamentale de toute langue » et le projet non dissimulé d’« ébranler la base de la bifurcation traditionnelle de la linguistique en morphologie et syntaxe [17] ». Une tension se fait jour entre ces deux directions épistémologiques : d’une part, consolider la distinction entre le système et le procès, d’autre part, la réduire. Sans entrer dans les détails nécessaires, nous avons le sentiment que les acteurs assumant ces démarches ne sont pas tout à fait les mêmes en ce sens que le théoricien « Hjelmslev » assumerait la première, le linguiste « Hjelmslev », la seconde. Il reste que les deux exigences ne sont pas tout à fait sur le même plan et que la modération d’une distinction présuppose sa reconnaissance. La médiation entre la morphologie et la syntaxe sera recherchée d’abord pour l’intensité, puis pour l’extensité.

4.1 La syntaxe intensive

À propos de la définition sémiotique de l’objet, Greimas insiste sur « l’absence de toute autre détermination préalable [de l’objet], autre que sa relation avec le sujet [18] ». Ce qui peut se dire également, ou d’abord, de l’affect et de la valence qui l’identifie du point de vue cognitif et le mesure du point de vue thymique : comment pourrait-il se faire que ce qui affecte, bouleverse le sujet, le plus souvent en survenant, ne s’installe pas de droit au centre du champ discursif ?

En continuité avec notre deuxième postulat, lequel modalise le continu comme ascendant ou décadent, nous avons, au titre du système, enregistré l’augmentation ou la diminution ; mais que deviennent ces primitives en procès ? Selon Hjelmslev, les relations propres au système sont de l’ordre du « ou… ou… », celles propres au procès de l’ordre du « et… et… », de sorte que le procès rapproche, selon les voies qui sont les siennes, ce que le système espace dans l’ordre qui est le sien. Sous ce préalable, nous pouvons introduire l’hypothèse relative à l’inflexion tensive de la syntaxe : les termes du paradigme de base deviennent tour à tour objet l’un pour l’autre, c’est-à-dire qu’une augmentation a pour objet interne une diminution, de même qu’une diminution a pour objet interne une augmentation. Cette intrication fournit à la syntaxe intensive sa raison et sa nécessité, et la place sous la modalité du prévenir ou du subvenir selon le cas : si la diminution est probable, le sujet se proposera de la prévenir ; si elle est engagée, il s’efforcera de résorber le manque qui prend de l’ampleur.

Pour le plan de l’expression, et dans le cas de la tonicité, plus aisé à formuler, nous pourrions nous contenter d’affirmer que la syntaxe intensive cultive en ascendance l’hyperbole, mais l’examen attentif des grands discours montre que cette approche est un peu myope, car elle ne saisit pas le travail de sape d’une négativité efficiente, dont Deleuze dans Différence et répétition [19] a démêlé la nécessité. Si, au titre de la visée, l’hyperbole augmente et amplifie, c’est parce qu’elle saisit la basse continue de la décadence.

Cet entrelacs se retrouve dans le premier rang de dérivés de l’ascendance et de la décadence. En effet, les catégories aspectuelles sont couplées deux à deux : (i) l’atténuation et le redoublement ; (ii) l’amenuisement et le relèvement. Par ailleurs, une structure peut mettre en oeuvre la transitivité ou la réflexivité. Le premier cas conduit à projeter quatre syntagmes élémentaires qui « fourniront du grain à moudre » au discours. En décadence : (i) une atténuation a pour objet non pas de quête, mais de refus, sinon de rebut, un redoublement ; elle s’attaque au pic d’intensité que vise le redoublement ; (ii) l’amenuisement reconduit vers la nullité, vers le paroxysme d’atonie que le relèvement avait surmonté. De manière symétrique et inverse, en ascendance : (i) le relèvement s’en prend à l’amenuisement ; (ii) le redoublement s’attaque à une atténuation qu’il s’attache à réduire afin de rendre à la tonicité son lustre et son éclat. Pour la réflexivité, le sujet peut aussi bien porter un relèvement jusqu’au redoublement, c’est-à-dire augmenter une augmentation qu’abaisser une atténuation jusqu’à l’amenuisement, c’est-à-dire accroître encore une diminution.

Un mot de Cézanne le confirme : « Chez moi, la réalisation de mes sensations est toujours très pénible. Je ne puis arriver à l’intensité qui se développe à mes sens, je n’ai pas cette magnifique richesse de coloration qui anime la nature [20]. » La remarque de Cézanne pose un paroxysme : « cette magnifique richesse de coloration qui anime la nature », lequel fonctionne comme un émetteur et se transmet dans un premier temps sans déperdition à un récepteur sensible : « l’intensité qui se développe à mes sens » ; cette « intensité » potentialisée connaît un processus d’atténuation appelant de la part de Cézanne un redoublement sur la réussite duquel il se montre sceptique : « Je ne puis arriver… » En ce sens, on peut dire que l’inquiétude est au coeur de toute poétique exigeante.

4.2 La syntaxe extensive

La syntaxe extensive ne fonctionne pas autrement. La « pensée mythique » selon Cassirer opère en mettant en oeuvre la « division » et la « connexion », la « sunagôgê » et la « diaïrésis [21] », la « pensée sauvage » selon Lévi-Strauss intervient en effectuant des « totalisations » et des « détotalisations [22] ». Dans le sillage de ces deux démarches anthropologiques exemplaires, Tension et signification avance trois hypothèses directrices : (i) si la mesure, la mesure de l’affect selon un pléonasme nécessaire, est l’affaire de l’intensité, l’extensité concerne le nombre même du monde et sa distribution en classes que les mythes s’emploient à motiver ; (ii) le discours, quel que soit le genre adopté, opère par tri[s] et mélange[s] ; ces termes ont l’avantage de valoir aussi bien pour les discours verbaux que non verbaux, comme Greimas l’a montré dans son étude de la recette de la soupe au pistou [23]. Les taxinomies et les classifications chères à l’anthropologie se présentent comme des tris de mélanges et des mélanges de tris ; l’intrication récurrente de ces deux types d’opérations fait d’ailleurs l’étonnement de Cassirer :

Le fait qu’un tel mélange des « espèces » et qu’une telle confusion entre leurs limites naturelles et spirituelles soient possibles dans la conscience mythique, alors que par ailleurs elle se caractérise par la précision avec laquelle elle saisit les différences sensibles qui distinguent concrètement les figures perceptibles, ce fait — quelle que soit l’explication spéciale que l’on donne de la signification et de la genèse du totémisme — doit être fondé sur un caractère général de la « logique » mythique, c’est-à-dire dans la forme et la direction de son processus de formation des concepts et des classes en général [24].

De même que, pour la grammaire intensive, l’augmentation et la diminution deviennent objet l’une pour l’autre, de même pour la grammaire extensive, le tri et le mélange, disjoints dans le système, deviennent objet l’un pour l’autre dans le procès : le sujet sémiotique ne saurait faire qu’il ne trie des mélanges en visant une valeur d’absolu et ne mélange des tris en visant une valeur d’univers.

L’ontologie de la sémiotique, si, soumise à la question, elle était sommée d’en avouer une, serait, en somme, négative : il n’y a pas d’antécédent intangible, il n’y a que des souvenirs crédibles ; les grandeurs circulent, vont et viennent, et parfois reviennent, c’est-à-dire que, par une opération de tri, elles sont extraites de telle classe, pour partie raisonnable, pour partie farfelue, et sont introduites dans une autre classe par une opération de mélange, tantôt bienvenue, tantôt incongrue, tant il semble vrai que pour le discours il ne s’agit pas de connaître l’essence immuable des choses, mais d’établir pour telle grandeur, que les circonstances ont projetée au centre du champ de présence, la liste de celles qui sont, à telle date, compatibles avec elle et la liste de celles qui ne le sont pas. Le discours n’est pas dirigé par la chasse aux prédicats universels, mais par le recensement, lui-même singulier, des interdits et des compositions prescrites, les premiers comme les secondes efficients, sinon officiant, dans telle culture. Au passage, la sémiotique du discours, si elle devient consistante, sera certainement conduite à modérer la solution de continuité entre la diachronie et la synchronie, puisque les structures de la synchronie ont une vocation temporelle et historisante certaine : « En linguistique, les choses se passent autrement : le discours y garde les traces d’opérations syntaxiques antérieurement effectuées : […] [25]. » Dans La philosophie des formes symboliques, Cassirer a montré que pour l’essentiel l’opération canonique de tri portait sur la délimitation des domaines respectifs du sacré et du profane, mais nous n’irons pas plus loin à ce sujet, car nous avons abordé ailleurs certains détails temporisant cette circulation [26]. L’objet est moins une grandeur que le moment où une alternance se change en coexistence, où deux exclues acceptent de s’envisager.

4.3 La mise en discours

La problématique de l’énonciation a pris la mesure du contrôle direct et indirect que le sujet énonçant exerçait sur l’énoncé ; nombreux sont ceux qui ont souligné que la catalyse précédait l’analyse. Toutefois, l’objet n’a pas bénéficié de la même attention, comme si l’objet gardait une autonomie et une capacité de se soustraire à l’emprise des contraintes sémiotiques. La mise en discours des régulations propres à la grammaire tensive concerne d’abord le fait massif, ininterrompu, de la mélioration et de la péjoration ; à ces deux opérations discursives s’applique le propos de Saussure sur la syllabation : « [elle] est pour ainsi dire le seul fait qu’elle [la phonologie] mette en jeu du commencement à la fin ». Le discours ne décrit pas : à tout instant, il prend position et sanctionne, et il faut une convention forte, la contrainte volontairement assumée d’un genre discursif, pour que le sujet du discours se contente de décrire ce qu’il croit voir et s’abstienne de déclarer sa subjectivité telle que lui-même a coutume de l’appréhender.

Sous bénéfice d’inventaire, deux voies s’ouvrent au sujet. La première prend en charge la syntaxe intensive et concerne la manipulation des structures de la contrariété. À cet égard, deux possibilités s’offrent au sujet : soit substituer l’espace de la sur-contrariété à celui de la sous-contrariété et prononcer avec autorité l’insuffisance, le « pas assez » des grandeurs admises dans le champ de présence ; soit l’inverse : substituer l’espace de la sous-contrariété à celui de la sur-contrariété et prononcer alors l’excès, le « trop ». Par récursivité et dans le feu du discours, le sujet peut aller jusqu’à déclarer l’insuffisance de l’excès aussi bien que l’insuffisance de l’insuffisance en transformant dans le premier cas les limites en degrés, dans le second en insérant dans l’intervalle des sous-contraires [s2 ⇔ s3] un intervalle d’envergure moindre. Les valeurs mythiques mises en discours sont le sublime et le médiocre ; en raison de la réversibilité des points de vue, le sublime, assumant sa propre démesure, dénonce le médiocre comme nul, ce qu’il n’« est » pas, tandis que le médiocre, au nom de la mesure, disqualifie le sublime comme boursouflé et grandiloquent, ce qu’il n’« est » pas non plus. Depuis toujours, l’éloquence n’est-elle pas partagée entre souffle et justesse ?

La seconde voie motivant la qualification et la disqualification, lesquelles fournissent au discours ses indispensables temps forts, est dans la dépendance de la syntaxe extensive. L’affirmation de la supériorité intrinsèque des opérations de tri sur les opérations de mélange aboutit à réitérer le tri, en somme à trier le tri obtenu en visant la pureté, qu’il s’agisse de celle du diamant ou de celle du sang comme dans l’Espagne du xvie siècle ; en toutes les acceptions du terme, nous sommes en présence de valeurs d’absolu concentrées et réflexives. L’affirmation inverse, celle qui place le mélange très au-dessus du tri, celle qui mélange les mélanges en admettant la plausibilité d’une classe des classes aboutit à l’éloge de valeurs d’univers diffusantes et transitives. Chacune de ces directions axiologiques tait son mal secret : la profession des valeurs d’absolu a pour limite le « rien », le « néant », la négativité irréprochable des pronoms indéfinis négatifs : nul, aucun, aucune, personne, et certains de murmurer : pas même Dieu…, tandis que la profession des valeurs d’univers en poussant la diffusion des valences toujours plus loin annule à son insu la distinction, la retenue constitutive du sens, en un mot la tension propre à toute paradigmatique. Un monde « janséniste » où les valeurs d’absolu ne laisseraient aucune place aux valeurs d’univers serait un monde d’exclus ; la configuration inverse, à savoir un monde « jésuitique » où les valeurs d’univers ne feraient aucune place aux valeurs d’absolu, serait un monde d’inclus, alors que le secret du politique réside sans doute dans le dosage délicat de l’exclusion et de la participation qui seul procure au « citoyen » la « tranquillité d’esprit » dont Montesquieu fait l’éloge dans L’esprit des lois. Les structures du politique, même si la question n’est toujours pas actuelle, sont éminemment et peut-être seulement sémiotiques.

La mise en oeuvre de la mélioration et de la péjoration est plutôt le fait de la rhétorique tropologique, mais la rhétorique comporte ou comportait un volet argumentatif étudié magistralement par Aristote dans sa Rhétorique. La réflexion de ce dernier définit le discours par la visée utilitaire, sinon pratique, qu’il se donne [27] et ignore, parce que ce n’est pas son propos, le bruit du monde. Nous aimerions montrer brièvement que l’implication, convoquée par le syllogisme et l’enthymème, doit composer avec la concession qui est son désaveu, mais que l’implication et la concession font appel à la structure élémentaire que nous avons avancée en 3.1. Nous choisirons, seulement parce qu’elle est aisée à exposer, la déclinaison de la direction spatiale :

Cette analyse nous fournit l’opposition naïve entre les deux sous-contraires, l’/ouvert/ et le /fermé/, que nous retenons autant comme des visées possibles pour le sujet que comme des morphologies stables, et deux oppositions plus « rares » : (i) une opposition entre un sous-contraire : le /fermé/ et un sur-contraire : l’/hermétique/, lesquels s’opposent respectivement comme ce que l’on peut ouvrir et comme ce que l’on ne peut pas ouvrir ; cette tension prouve, si besoin était, la dépendance de l’espace à l’égard de la tonicité, de l’energeia : la dénégation de l’/hermétique/ ne demande-t-elle pas une dépense supérieure d’énergie ? (ii) l’opposition entre l’/ouvert/ et le /béant/ est symétrique et inverse de la précédente : l’/ouvert/ se donne comme ce que l’on peut refermer, le /béant/ est ce que l’on ne peut pas refermer. Il est clair que ces grandeurs se présentent pour le sujet comme des possibles et des non-possibles ; elles engagent la véridiction, l’intersubjectivité et la potentialisation, puisque à leur propos il est aisé de catalyser qu’elles passent pour telles, qu’elles sont réputées telles.

Ces prémisses posées, l’implication produira les syntagmes motivés : fermer l’ouvert et ouvrir le fermé, parce que l’ouvert est fermable ou refermable, et le fermé, ouvrable. Ces traits latents rendent l’argumentation superflue. Il en va tout autrement de la concession, puisque les syntagmes canoniques afférents sont respectivement : ouvrir l’hermétique, c’est-à-dire ouvrir ce que l’on ne peut pas ouvrir, et fermer le béant, c’est-à-dire fermer ce que l’on ne peut pas fermer. La concession, que les grammaires définissent comme la « causalité inopérante », montre ici ses mérites : la mise en discours de la concession oppose le non-réalisable jugé irréalisable et la réalisation advenue : bien que ce dispositif soit hermétique, je l’ouvre ! et : bien que ce dispositif soit béant, je le ferme ! nous passons subitement de l’ordre morne de la règle à celui tonalisant de l’événement. Les trois genres de discours envisagés par Aristote sont bien sûr susceptibles de la performance concessive et, par exemple, le grand avocat selon l’imaginaire courant est celui des causes désespérées, celui qui parvient à substituer au discours de l’implication le discours de la concession, celui qui sait et ose retourner les parce que de l’accusation en bien que censés changer l’image de l’accusé dans l’esprit des jurés et profiter à l’accusé. Bref, les sous-contraires entrent en discours en convoquant l’implication, les sur-contraires en mobilisant la concession. Toutes les structures élémentaires avancées peuvent être traitées selon la concession. À l’objection hâtive selon laquelle la présence de l’implication est massive et pour certains lassante, et la concession rare, nous répondons que la concession est convertie dans l’exclamation et que nous sommes dans l’ordre discontinu de l’événement, puisque ce dernier en faisant irruption dans le champ de présence rompt avec le système des attentes en vigueur.

5. Pour une sémiotique de l’événement

Il ne faut pas chercher bien longtemps pour mettre en évidence la latence discursive de la concession. Dans le cinquième chapitre des Prolégomènes, Hjelmslev, après avoir indiqué que « la théorie elle-même ne dépend pas de l’expérience », ajoute que « le théoricien sait par expérience que certaines prémisses énoncées dans la théorie remplissent les conditions nécessaires pour que celle-ci soit applicable à certaines données de l’expérience [28] ». Nous avons jusqu’à maintenant traité de l’arbitrarité de la théorie, mais si l’événement est bien une des données capitales de l’expérience — ce qu’il semble difficile de contester sérieusement —, nous pouvons envisager l’examen de l’adéquation de la théorie.

Selon l’épistémologie propre à la sémiotique tensive, la description d’une grandeur n’est possible qu’à partir de son immersion dans l’espace tensif ; la question s’énonce d’elle-même : quelles sont les dynamiques intensives, c’est-à-dire de tempo et de tonicité, et les dynamiques extensives, c’est-à-dire de temporalité et de spatialité, que l’événement fait, si l’expression est permise, vibrer ? Dans la mesure où les valences plausibles pour chaque sous-dimension ont été détaillées en 3.2, il ne s’agit pas de les découvrir, mais seulement de les reconnaître dans le discours.

Selon le Micro-Robert, l’événement est défini comme « ce qui arrive et qui a de l’importance pour l’homme ». La première indication est plus lisible que la seconde, puisqu’elle est de l’ordre du survenir, de la soudaineté, c’est-à-dire le tempo le plus vif que l’homme ait à subir. La seconde indication « et qui a de l’importance pour l’homme » concerne la tonicité, pour autant que cette dernière est la modalité humaine par excellence, celle qui fixe l’état même du sujet d’état. Le sujet installé dans l’ordre raisonné, programmé et partagé du parvenir, maître de ses attentes successives, se voit rejeté loin de ses voies propres et projeté dans leur dévastation, dans ce que Valéry appelle dans les Cahiers le « brusque » :

Tout événement brusque touche le tout.

Le brusque est un mode de propagation.

La pénétration de l’inattendu plus rapide que celle de l’attendu — mais la réponse de l’attendu plus rapide que de l’inattendu. […] [29].

Ainsi que nous l’avons laissé entendre, le tempo et la tonicité agissent, bouleversent de conserve le sujet, ce qui signifie que le double surcroît de tempo et de tonicité survenant à l’improviste se traduit pour le sujet par un déficit de ce que nous appellerons sa contenance et par sa déroute modale instantanée ; la tonicité ne ravage pas une partie du sujet, mais son intégralité ; pour cette sémiosis fulgurant, l’événement, quand il mérite cette dénomination, accapare l’agir et ne laisse sur-le-champ au sujet que le subir. Du point de vue morphologique, du côté de l’affect, la scansion prévue du relèvement et du redoublement, laquelle permet au sujet de « voir venir », de se préparer et d’attendre l’acmé du redoublement, n’a pas lieu, puisque précisément le relèvement est virtualisé et que le sujet se sent, selon les termes de Valéry que nous adaptons, « pénétré par l’inattendu », ce qui signifierait que l’amenuisement n’est pas non plus précédé et de ce fait modéré par l’atténuation. Dans les deux cas, on passerait — sans transition, c’est-à-dire sans modulation, sans ménagement — de [s1] à [s4], si bien que de l’événement l’on peut dire qu’il est à la fois la mesure et la défaite du sujet. Si la sémiotique a rendu justice à Propp, elle a méconnu la leçon d’Aristote dans la Poétique, à savoir que l’événement dans le plan du contenu, la théâtralité dans le plan de l’expression sont, à côté du récit et du « schéma narratif canonique », l’une des voies possibles du sens.

Du côté de l’extensité, les choses ne sont pas plus simples. En ce qui concerne la temporalité, elle est comme foudroyée, anéantie ; le temps est, selon la formule inégalable, « hors de ses gonds ». D’après Valéry, dans la même page, ce temps qui se perd est un temps cumulatif, mais négatif, donnant lieu ainsi à un poncif souvent vécu : l’urgence de rattraper le temps perdu. La réfection de la temporalité a pour conditions et le ralentissement et l’atonisation, c’est-à-dire le retour à cette contenance que l’événement a suspendue ; le sujet aspire à retrouver progressivement le contrôle et la maîtrise de la durée, à se sentir de nouveau en mesure de plier le temps à sa guise, c’est-à-dire, selon les termes indiqués en 3.2, d’allonger le bref ou d’abréger le long. En ce qui concerne la spatialité, elle est également malmenée par l’événement. La scansion de l’ouvert et du fermé qu’exige toute circulation est virtualisée, puisque, l’ouvert s’absentant du champ de présence, seul le fermé s’y maintient : ne dit-on pas volontiers, du moins en français, du sujet sidéré qu’il est comme cloué sur place, mais une place qui fonctionnerait, au moins un laps, comme un « trou noir », lequel aurait englouti son ambiance.

6. Pour finir

Sans abuser du retournement des génitifs, le discours de la théorie doit être à l’image de la théorie du discours. Ce qui en l’occurrence signifie deux choses : (i) du point de vue de l’extensité, si la théorie se veut, à bon droit, puisque c’est la demande du moment, « hypothético-déductive », à l’examen elle se présente comme un montage, une recette recyclant puis amalgamant des ingrédients « pris à droite et à gauche » dont elle s’efforce — c’est la moindre des choses — de tirer le meilleur parti. À cet égard, la sémiotique a « pioché » d’abord dans la linguistique, dans l’anthropologie structurale, puis dans la phénoménologie, parfois dans la psychanalyse, dans la « théorie des catastrophes » avec Petitot, mais elle a ignoré la rhétorique et comme art du discours et comme trésor des figures. Or il est clair que la rhétorique tropologique est en affinité avec les valences et les opérations que nous avons repérées : ainsi, que fait une métaphore sinon d’effectuer un mélange entre deux grandeurs tantôt à partir de leurs morphologies remarquables, tantôt à partir de leurs caractéristiques tensives ? (ii) du point de vue de l’intensité, les choses sont plus nettes encore : il n’y a pas d’abord des choses, puis des qualités, mais plutôt des survenir, des émergences soudaines, des accentuations en quête de signifiants d’accueil plausibles.

Dans la seconde moitié du xixe siècle, les poètes, Mallarmé à leur tête, ont rêvé de « reprendre à la Musique leur bien ». Certains peintres ont également songé, souvent à la suite de Baudelaire, à musicaliser la peinture [30]. Mais la plupart du temps, faute de préciser sérieusement les termes de la problématique, on s’est contenté d’analogies vagues et sans consistance réelle. La question pertinente nous semble celle-ci : les « schizies fondatrices » sont-elles transposables, sans dommage grave, d’une sémiotique à l’autre ? Nous n’en donnerons ici qu’un seul exemple. Personne ne niera que la musique comprenne deux volets distincts : la mélodie et l’harmonie, même si, pour le commun des mortels, seule la mélodie est mémorisable et reproductible, si elle n’est pas trop étendue. Le rapprochement de la mélodie et du si justement nommé « fil du discours » peut invoquer ce que Saussure appelle dans le Cours de linguistique générale « l’ordre de succession ». Mais en dehors de l’euphonie dans le plan de l’expression, de quelques règles élémentaires de concordance et de l’observance de certaines normes sociolectales acceptées par l’artiste, on ne voit pas ce qui tiendrait lieu, pour le discours, de l’harmonie comme dimension régulatrice du discours musical. La musicologue Gisèle Brelet a insisté sur la complémentarité entre la mélodie et l’harmonie : « La compréhension mélodique n’est pas tout entière dans l’acte successif de liaison : elle suppose, outre la liaison successive, la liaison en un ensemble simultané, étranger à la succession et qui réside en l’harmonie et dépend d’elle seule [31]. » Cette complémentarité et cette asymétrie étant celles-là même qui lient l’un à l’autre le procès et le système selon Hjelmslev, nous proposons de considérer que les quatre sous-dimensions que nous avons décrites en 3.2 constitueraient pour le discours l’équivalent de l’harmonie musicale, à la condition de satisfaire les demandes suivantes : veiller à l’« accord » — dans l’acception baudelairienne du terme — entre les sous-dimensions relevant d’une même dimension : entre le tempo et la tonicité, entre la temporalité et la spatialité ; entre les sous-dimensions relevant de dimensions distinctes : entre le tempo et la spatialité, entre la tonicité et la temporalité. Mais il convient d’aller plus loin : chacun des systèmes afférent à une sous-dimension présente une organisation reposant sur l’« intersection » d’un paradigme de points de vue (les phorèmes) et d’une échelle indiquant la phase aspectuelle en cours. Sur cette base double, des harmoniques et des rimes motivées peuvent, telles des passerelles, relier un système à un autre, en jouant tantôt sur l’identité du phorème, tantôt sur l’identité de la phase aspectuelle ; nous avancerons deux illustrations succinctes : (i) au titre de la première possibilité, le retard dans la dimension du tempo et l’extériorité dans la dimension de la spatialité sont en concordance de position ; (ii) au titre de la seconde possibilité, l’accélération dans la dimension du tempo et la tonalisation dans la dimension de la tonicité, lisible par exemple dans l’art baroque, sont en concordance aspectuelle. Mais une poétique de la dissonance, c’est-à-dire une poétique de l’événement, est tout aussi légitime puisqu’elle utilise les mêmes données. Les correspondances et les dissonances s’établissent non entre les termes, mais entre les définissants tensifs que nous avons postulés [32].

Appendices

Notice biobibliographique

Claude Zilberberg

Docteur d’État, Claude Zilberberg est coresponsable du Séminaire intersémiotique de Paris. Depuis trente ans, il a publié Une lecture des Fleurs du mal, Tours, Mame, 1972 ; Essai sur les modalités tensives, Paris-Amsterdam, J. Benjamins, 1981 ; Raison et poétique du sens, Paris, Presses universitaires de France, 1988 ; en collaboration avec Jacques Fontanille, Valence/valeur, Limoges, PULIM, 1996 ; en collaboration avec Jacques Fontanille, Tension et signification, Sprimont (Belgique), P. Mardaga, 1998 (traduction en portugais : Tensao e significaçao, Sao Paulo, Humanitas, 2001) ; Ensayos sobre semiotica tensiva, Lima, Universidad de Lima, 2000.

Notes

-

[1]

La longueur d’un discours théorique ajuste plusieurs variables : la nécessité d’introduire des grandeurs métalinguistiques précisant le contenu et l’étendue des termes utilisés ; ce passage de la dénomination à la définition tient compte du contenu des termes et de la compétence supposée des destinataires. Pour ce qui regarde le contenu, la nouveauté, c’est-à-dire le lisible aujourd’hui, appelle du point de vue fiduciaire un développement argumentatif ainsi que la réfutation anticipée des objections prévisibles ; les illustrations dues allongent encore le texte. À chaque instant, le discours est suspendu au dilemme : étendre ou réduire ? Tout discours est comme hanté par sa propre négativité, comme miné par l’actualisation de ce qui aurait pu ou dû être ajouté, ou par la virtualisation de ce qui aurait pu ou dû être retiré. Ainsi l’élasticité du discours dans le plan de l’expression et l’arbitrarité dans le plan du contenu rappellent que la réalisation n’annule pas, loin s’en faut, le réalisable. Dans bien des cas, la portée de ces données internes est neutralisée par les conventions et les circonstances : le destinateur-commanditaire fixe une longueur souhaitable « à ne pas si possible dépasser ». C’est ainsi que nous avons été invité par Louis Hébert à préciser les concepts directeurs de la sémiotique tensive — invité, en somme, à faire le point.

-

[2]

Louis Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 1971, p. 36.

-

[3]

Ernst Cassirer, La philosophie des formes symboliques, Paris, Minuit ; t. I, Le langage, 1985 ; t. II, La pensée mythique, 1986 ; t. III, La phénoménologie de la connaissance, 1988.

-

[4]

Gilles Deleuze, Francis Bacon, logique de la sensation, Paris, Éd. de la Différence, 1984, p. 54.

-

[5]

Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Paris, Flammarion, 1944, t. 1, p. 194.

-

[6]

Jacques Fontanille et Claude Zilberberg, Tension et signification, Sprimont, P. Mardaga, 1998. Il semble, sous bénéfice de vérification, que l’on doive cette acception à Cassirer : ainsi, dans le t. II de La philosophie des formes symboliques, on peut lire : « Il y a des différences de “valences” propres au mythe, de même qu’il y a des différences de valeur pour la logique et l’éthique » (ouvr. cité, p. 105) ; de même, dans le t. III : « Cette transformation a lieu lorsque des significations — ou des “valences” — différentes sont attribuées aux différents moments du devenir fuyant » (ouvr. cité, p. 178).

-

[7]

Voir Claude Zilberberg, « De l’affect à la valeur », dans Marcello Castellana, Texte et valeur, Paris, Torino et Budapest, L’Harmattan, 2001, p. 55-78.

-

[8]

Ludwig Binswanger, Le problème de l’espace en psychopathologie, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 79 (c’est nous qui soulignons).

-

[9]

Louis Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, ouvr. cité, p. 93 : « Ceci nous amène à la définition de la définition : par définition nous entendons une division soit du contenu d’un signe, soit de l’expression d’un signe ».

-

[10]

Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 324-357.

-

[11]

Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 1981, p. 191-207.

-

[12]

Paul Claudel, La philosophie du livre, dans Oeuvres en prose, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 73.

-

[13]

Gaston Bachelard, La dialectique de la durée [1936], Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 144 ; à la page suivante, Bachelard fait état de « contraires […] moins lointains, moins hostiles ».

-

[14]

Johann Wolfgang von Goethe, Traité des couleurs, Paris, Triades, 2000, p. 104.

-

[15]

Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss, « “Les chats” de Charles Baudelaire » (1962), dans Roman Jakobson, Questions de poétique, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1973, p. 401-419.

-

[16]

Paul Valéry, Cahiers, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, t. 1, p. 394.

-

[17]

Louis Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, ouvr. cité, p. 94.

-

[18]

Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtés, Sémiotique 1. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, p. 258-259.

-

[19]

Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses universitaires de France, 1989.

-

[20]

Lettre (13 octobre1906) à son fils, dans Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, Grasset, 1978, p. 324 ; citée par Lawrence Gowing, Cézanne. La logique des sensations organisées, Paris, Macula, 1992, p. 56.

-

[21]

Ernst Cassirer, La philosophie des formes symboliques, ouvr. cité, t. II, p. 53.

-

[22]

Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, ouvr. cité, p. 193.

-

[23]

Algirdas Julien Greimas, « La soupe au pistou ou La construction d’un objet de valeur », dans Du sens II, Paris, Seuil, 1983, p. 157-169.

-

[24]

Ernst Cassirer, La philosophie des formes symboliques, ouvr. cité, t. II, p. 212.