Abstracts

Résumé

Ce présent article vise à étudier les notions d’« images » et de « mondes composites » au prisme d’un projet de recherche-création intitulé « Dés-oeuvres de jeunesse », réalisé entre 2017 et 2020 par les artistes-chercheurs Fanny Terno et Thomas Vauthier. Le terme « compositing » sera utilisé pour situer le caractère hétérogène des matériaux vidéo, sonores, textuels, photographiques – assemblés en un seul cadre –, cela, dans un lissage englobant qui, même s’il est mis en variation, forme une image vraisemblable et « composite ». Les dimensions de malléabilité et de temporalité en seront ses conditions nécessaires.

Mots-clés :

- Recherche-création,

- Compositing,

- Desktop movie,

- Caméra de surveillance,

- Communauté,

- Évènement

Abstract

This article aims to investigate the notions of composite images and composite worlds through the prism of a research-creation project called « Dés-oeuvres de jeunesse », produced between 2017 and 2020 by artist-researchers Fanny Terno and Thomas Vauthier. The term compositing will be used to situate the heterogeneous character of video, sound, textual, photographic materials - assembled in a single frame -, that, in an encompassing smoothing that, even if put in variation, forms a plausible and composite image - based upon the dimensions of malleability and temporality as its necessary conditions.

Keywords:

- Research-creation,

- Compositing,

- Desktop movie,

- Surveillance camera,

- Community,

- Event

Article body

Les notions d’images et de mondes composites nous apparaissent comme une porte d’entrée privilégiée sur le projet de recherche-création Dés-œuvres de jeunesse, réalisé entre 2017 et 2020, en compagnie de l’artiste-chercheur Thomas Vauthier[1]. Nous exposerons ainsi dans quelle mesure nous pouvons explorer ces termes à partir de notre processus de travail, depuis notre position d’artiste-chercheur. Aussi, nous emploierons le terme compositing à la place de composition pour le caractère hétérogène des matériaux vidéo, sonores, textuels, photographiques – assemblés en un seul cadre –, cela, dans un lissage englobant qui, même s’il est mis en variation, forme une image vraisemblable et composite. Les dimensions de malléabilité et de temporalité en sont ses conditions nécessaires.

Figure 1

Projet Dés-œuvres de jeunesse, présentation générale

Dés-œuvres de jeunesse est une expérience artistique et sociale ayant pris place entre 2017 et 2019. Il s’agissait d’un processus ponctué d’événements visant à la réunion de huit personnes de notre entourage proche (un écrivain, un architecte, un théoricien, une danseuse, un scientifique, une photographe…). Cette mise en relation formait alors une communauté dont nous faisions aussi partie et dont les vies, les regards, et pratiques artistiques allaient s’entremêler.

Entre septembre 2017 et mars 2018 nous avons mené des recherches théoriques préalables, ainsi qu’une série d’entretiens filmés (T0) avec chacun des membres en vue de co-créer le processus. Nous avons ainsi établi collectivement le programme d’une semaine immersive (T1) au sein du plateau vidéo de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, à Paris et dans une ancienne ferme à Chinon – étape qui eut lieu début mars 2018. Durant cette période, les membres de la communauté vivaient ensemble au quotidien, partageant des moments de vie et d’expériences artistiques (performances, installation, tournage de séquences, montage d’exposition, entre autres). Ce moment était caractérisé par un système élargi d’enregistrement audio-visuel, produisant une captation en permanence (caméras classiques, de surveillance, infrarouge, appareils photographiques analogiques et numériques). Ce système complexe et lourd était symptomatique d’un paradoxe : une volonté de captation démesurée, qui pourtant s’est heurtée à la formalisation de ces moments de vie, de ces ça-a-été qui par essence ne peuvent qu’y échapper.

Après cette semaine expérientielle en mars 2018, la phase suivante du processus consista en plusieurs tentatives de représentation de cet événement, une variabilité de son exposition (T2, T3, T4, T6, T7, jusqu’à T14). Plusieurs formats furent ainsi expérimentés : l’exposition-performance, la conversation, la conférence performée, l’édition, l’installation, entre autres. En ce sens, la mise en variation multi-médiale des documents audio-visuels et des archives de l’événement constituait notre médium.

Il s’agira ici de décomposer chronologiquement le processus de création afin de pouvoir souligner et questionner à chaque étape de quelles manières les modes d’existences ont été expérimentés et représentés ainsi que le rapport des images au réel – et vice-versa – que cela a suscité. Considérant le compositing des images comme punctum dans notre projet, nous concevrons ce terme comme un agglomérat vraisemblant de matériaux numériques (images, son, méta-données, structure de dispositif) unis dans un seul cadre. Nous nous attacherons à montrer en quoi il est pertinent d’évoquer tant un compositing des images qu’un compositing du monde – des couches de monde.

DODJ : Origines du processus

DODJ (abréviation de Dés-œuvres de jeunesse) a été élaboré lors de notre dernière année d’étude en école d’art (2017-2018), suite à la rédaction de nos deux mémoires, qui étaient eux-mêmes complémentaires[2]. Ce que ces deux mémoires avaient en commun était l’exploration du potentiel de l’art non seulement comme médiation des crises contemporaines de l’attention et de la présence au monde, mais aussi comme hypothèses et modes d’exploration de re-médiation à celles-ci.

D’autre part, nous partagions un constat commun. À l’instar de notre relation aux images, les expositions et plus largement notre expérience en art nous semblaient témoigner d’une dilution de leur intensité et de leur prise avec le monde au profit d’une inscription dans un flux. Nous voulions proposer une expérience artistique d’un autre format que celle que nous vivions en tant que spectateurs qui pour nous était symptomatique d’une consommation effrénée et superficielle de l’objet artistique. Cette situation est remarquablement bien exprimée par Baptiste Morizot et Estelle Zhong dans Esthétique de la Rencontre (2018). En effet, ils révèlent les qualités de ces œuvres rendues inopératoires, au devenir de produits culturels « consommables, dans un sens non économique mais métabolique, c’est-à-dire digérable[3] » (Morizot et Zhong Mengual 2018, 45‑46). Nous voulions aussi construire une expérience à l’intensité et au potentiel individuant – à l’opposé des critères de digérabilité, venant alors nous transformer fondamentalement à travers sa rencontre. C’est en mettant ainsi l’importance non seulement sur un changement de statut de l’œuvre, mais aussi sur une nouvelle typologie de condition d’apparition de celle-ci à savoir son partage, son exposition, que nous avions décidé de mettre le collectif au cœur de notre recherche. Il s’agissait de tendre vers une rencontre individuante d’une œuvre avec un public – public qui serait aussi son principal co-réalisateur. C’est pourquoi DODJ est ainsi une histoire de rencontre ; entre des individus et d’autres, avec des dispositifs artistiques comme décor et outils et un duo d’artiste comme entre-metteurs en scène.

De plus, en tant qu’étudiants en dernière année d’école d’art nous allions passer notre diplôme, examen venant « valider » cette période initiale de formation. Il s’agissait ainsi par la même occasion de déjouer le moment de création d’une première œuvre associée à un auteur unique, dans une lignée de formatage d’une logique d’invidualisation. Ainsi, si la mise en place de cet événement a été agencée par Thomas Vauthier et moi-même, la constitution de programmes a été réalisée de manière collaborative au sein des échanges préalables (T0) ; d’où un certain partage de l’autorité entre les « membres » de cette communauté, depuis sa genèse jusqu’aux multiples restitutions sur différents formats, en passant par une semaine constitutive d’expériences communes initiales.

Ce désir de créer ensemble est empreint des échanges entre Maurice Blanchot (1984) et Jean-Luc Nancy (2014) ainsi que d’autres modes de collaboration laissant l’autorité aux participants, en lien avec une idée d’une mort de l’auteur chez Roland Barthes (1984) ou d’une communauté acéphale chez Georges Bataille (1995). Une caractéristique commune à ces ouvrages traitant de la communauté était la valorisation d’une forme de désœuvrement. Citons la définition du désœuvrement par Jean-Luc Nancy dans La communauté désavouée :

Mouvement de l’œuvre qui l’ouvre au-delà d’elle-même, qui ne la laisse pas s’accomplir en un sens achevé mais l’ouvre à l’absentement de son sens ou du sens en général. Le désœuvrement est ce par quoi l’œuvre n’appartient pas à l’ordre de l’achevé, ni d’ailleurs de l’inachevé : elle ne manque de rien tout en n’étant rien d’accompli.

(2014, 27)

Cette notion de désœuvrement, qui sera plus tard le centre de la recherche-création de Thomas Vauthier nous semble révélatrice d’un paradigme tant au niveau du mode d’organisation sociale que dans une dimension esthétique. Une communauté désœuvrée (suivant le titre d’un autre texte de Jean-Luc Nancy (2004)) relèverait d’un refus d’ordonner la communauté à une seule existence propre comme à celle d’un sujet transcendant les existences singulières et qui les assumerait en tant que l’œuvre même de l’être commun, donc davantage proche d’un comm-un que d’un. Cette typologie de sensibilité s’est traduite dans notre projet en une volonté de mettre à l’épreuve la possibilité même d’une communauté, en la réunion de 10 personnes qui ne se connaissaient pas encore. Si ce geste de réunion résultait d’une intention personnelle et individuelle – de la part de Thomas Vauthier –, une autre résolution de départ était de faire disparaître cette autorité, à travers une scène symbolique de mort de l’auteur, ainsi que d’un partage de l’autorité créatrice à plusieurs niveaux. Ainsi, l’accent était mis sur une fluctuation du système d’organisation sociale : entre hétéronomie, autonomie et anomie.

Au niveau esthétique, le désœuvrement est à entendre comme une pratique qui ne se fixe pas en œuvre, dans la production d’un objet fini. C’est en ce sens que tendent les différentes pratiques d’exposition des images de la semaine d’expérience, par le biais d’un processus continu de réitération et de remise en jeu des formats, des sens et lisibilités des images. Nous nous appuyons ainsi sur la définition de l’œuvre chez Frédéric Pouillaude (2009) : « 1) L’œuvre en tant qu’objet public et partageable, offert au jugement d’autrui. 2) l’œuvre en tant qu’objet résistant, capable de survivre à la mort de ses protagonistes initiaux ».

Dans DODJ, il nous intéressait de nous tenir à l’endroit même de cette tension entre l’œuvre et la désœuvre, d’où le tiret de dés-œuvre dans notre titre. L’accent était porté sur cette élasticité, en faisant des aller-retours entre la vie qui se dissipe, nécessairement désœuvrée, et la formalisation de l’œuvre. Ainsi, on pourrait plutôt parler de non-projet au sens de l’absence de finalité – riche de ses creux, de son manque. Nous n’avions pas un seul but précis, prédéterminé, mais visions l’avènement d’un flou consciemment instauré, volontairement ouvert aux accidents ; une trouée, poreuse. Ce positionnement neutre nous permettait de considérer l’art non pas comme un produit fini mais comme un outil, une interface.

Ainsi notre pratique se situait tant dans les alentours de l’œuvre (installation des dispositifs, décors, répétitions, c’est-à-dire les mises en œuvres) que dans les influences parfois insaisissables que le projet allait exercer dans les vies et pratiques de chacun des membres. Une pratique à échelle 1:1. En effet, avant même cet événement, les préparatifs (hors d’œuvre) faisaient partie intégrante du tout : les entretiens, rencontres, les échanges numériques. Pendant l’événement, l’alchimie relationnelle et ses aléas, la présence de techniciens, du propriétaire des lieux de tournages et de nos proches étaient une des conditions de l’œuvre. Après l’événement, sa réception et son partage, sa mise en récit, sa critique, et ses re-présentations étaient de nouveaux lieux de l’advenir variable de l’œuvre.

Finalement, les questions à l’œuvre dans la genèse de notre projet étaient les suivantes[4] :

Comment fédérer 10 personnes en l’absence d’une définition claire et établie d’un projet commun et d’un leadership ?

Comment créer du lien de manière arbitraire, faire de la mise en rapport et de la rencontre une œuvre d’art ?

Comment un groupe peut-il réagir à un désœuvrement fondamental, cœur de la recherche, caractérisé par un refus systématique de toute définition ou toute prescription venant alors confronter les membres à l’exercice abyssal de leur liberté et à leur besoin existentiel de cadre afin de ne pas sombrer dans l’anomie ?

Comment une captation permanente et totale permettrait-elle une extase réflexive ?

Quelle actualisation de la notion d’auteur lorsqu’un groupe et non plus un seul individu s’empare des moyens de productions, de représentation autant que d’interprétation ?

Puis enfin, comment rendre compte de cette aventure humaine, matérialiser, rendre partageable cette traversée de l’art par la vie et de la vie par l’art ? Comment exposer l’existence commune ?

Programmer l’expérience commune : (T0)

Les membres de l’aventure furent un à un invités, dans des lieux spécifiquement choisis pour eux en vue d’un entretien préliminaire enregistré. Des rendez-vous hebdomadaires ont suivi, visant à élaborer collectivement la semaine d’expérience à venir. Chaque échange était ainsi archivé et allait, plus tard, servir à construire une base de données, de récits, de mémoires communes.

Si la première intention ne prévoyait aucun cadre fixe à cette semaine, c’est à la demande de certains des membres craignant ce manque de structure comme un face-à-face avec le vertige de leur propre liberté, que s’est alors élaboré le programme de la semaine. À partir de cet objet projectif, interface aux multiples versions suivant la timeline des entretiens, chaque participant imaginait et répertoriait des expériences à partager avec un autre, plusieurs ou la totalité du groupe. S’il était ainsi prévu comme réceptacle des désirs de chacun, il comportait tout de même une trame[5] comme cadre encapacitant[6] permettant non pas de formater les actions, mais de susciter des conditions favorables au surgissement des interactions entre les participants.

Semaine d’Expérience (T1)

Il est important de préciser que, dans le format initial de cette conférence, nous performions les rushes vidéo et autres archives issus de cette semaine en direct à ce moment précis, sous la forme d’un Montage Loopé – forme explicitée ci-après – afin d’exposer un certain nombre de dispositifs et diverses activités qui ont eu lieu lors de la semaine d’expérience, tout en permettant de montrer une des formes de restitutions de DODJ.

Malgré l’état de désœuvrement volontaire dans lequel nous étions plongés, nous produisions – et parfois malgré nous – des images, écrits, mémoires corporelles, dans une dimension multi-médiale et démultipliée, à l’excès. La vie était densifiée, rendue plus intense et extatique, grâce non seulement aux multiples enregistrements et, en miroir, à la position dans laquelle nous étions placés par cette action de tout archiver. Un sentiment de dédoublement s’emparait de nous lorsque nous regardions les rushes juste après les scènes vécues, ou le soir même – dédoublement qui s’accentuait au fur et à mesure que nous nous éloignons de la temporalité de l’aventure (T1) lors des multiples tentatives de restitution et de re-présentation à sa suite.

Cette amplification de la vie – dont la multiplicité de captation et de sauvegarde semblait aussi symptomatique de notre condition post-numérique[7] –, était vécue comme une mise en littérature, une fictionnalisation de nos vies. L’on se répétait : « c’est le réel qui se drape en fiction ». Ces déploiements d’imagination et de prédiction (programmes), de mise en scène (événements et dispositifs artistiques) et de sauvegarde (captations) permettaient des plis narratifs et affectifs, brouillant les frontières entre ce qui est prédit, ce qui a surgi, ce que l’on a mis en scène, et ce que l’on donnera a posteriori à en voir, c’est-à-dire une fictionnalisation d’instants arrachés à la banalité. Cela nous semble constituer la possibilité d’ouvrir l’œuvre à un mouvement vivant, à une multiplicité de sens.

La captation excessive était non seulement temporelle mais aussi qualitative : filmer, tout le temps, et avec une démultiplication des dispositifs d’enregistrement. Nous avons en effet utilisé un grand nombre d’appareils photo/vidéo/audio, avec un registre étendu de qualités différentes. En cela, nous avons pu éprouver de fortes disparités tant dans le rapport à la prise de vue – plus ou moins de porosité entre le capteur et ce qu’il enregistre, sa proximité avec son sujet, la nécessité d’un opérateur ou non – que dans leur résultat, leur rendu. Cette pluralité de modes d’approches et de captures du réel nous offrait des modes d’interactions et de visions différentes du monde telles des vérités qui pouvaient s’ajouter pour en rendre la versatilité et la densité de ses saillances. Aussi, étaler tous ces matériaux sans les classer revenait à faire apparaître leur valeur non intrinsèquement mais en tant que collection. Il était ainsi question d’une variance[8] d’images, d’une récolte fructueuse de facettes du milieu dans lequel nous évoluions. Cet atlas s’est ainsi formalisé dans une sensibilité neutre[9], en érigeant la prise de vue comme lien au monde – le regarder au sens de le garder deux fois par une attention accrue, à travers un aller-retour entre son habiter (même désœuvré) et son enregistrement.

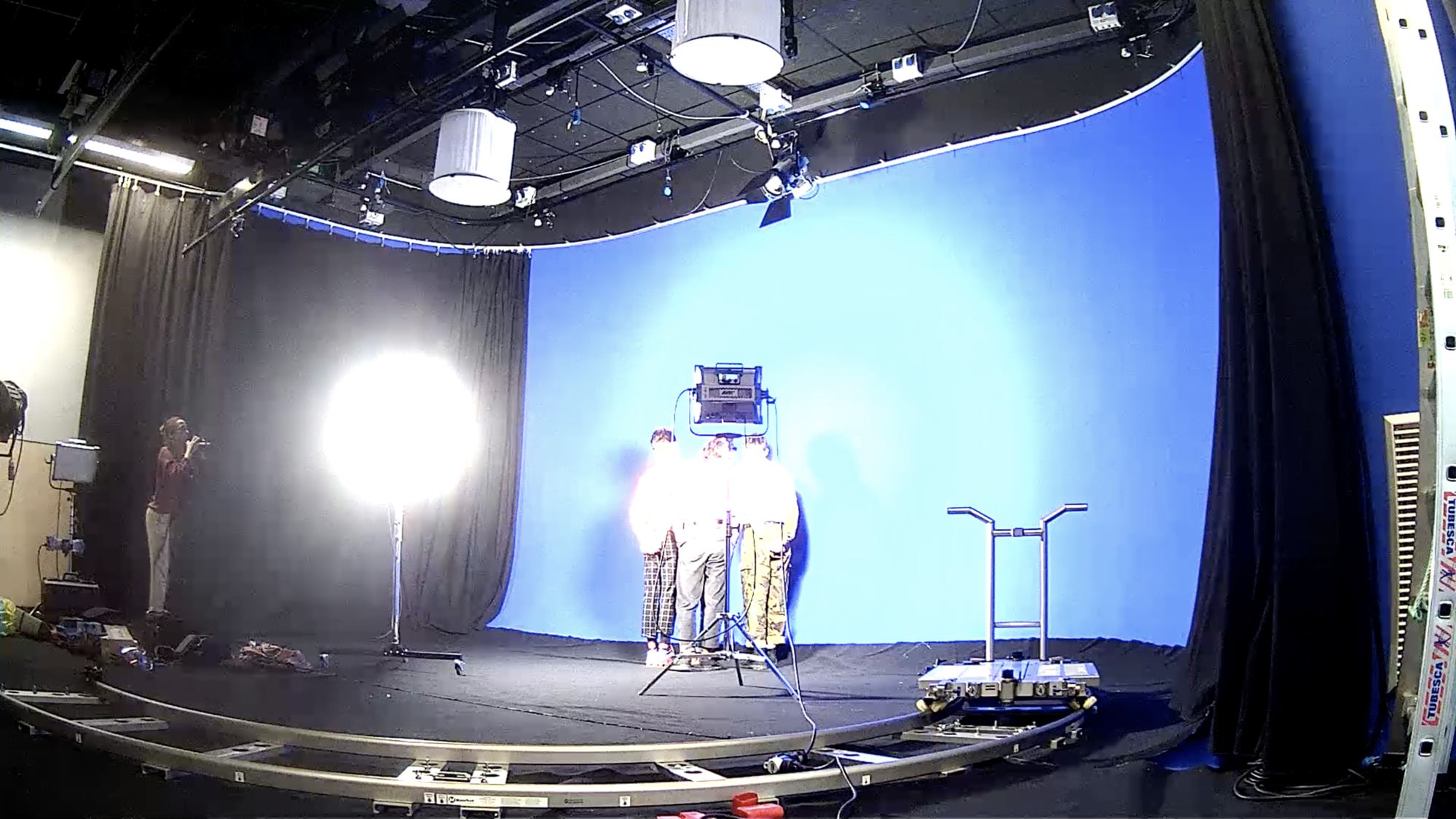

Figure 2

Image de caméra de surveillance filmant la mise en place de la photographie Exercice d’attention conjointe performée : fixer le vide, rejouer P. Nougé.

Figure 3

Exercice d’attention conjointe performée : fixer le vide, rejouer P. Nougé, avec Cléo, Théo, Thomas et Odilon.

D’autre part, nous opérions un usage détourné de caméras de surveillance qui devenaient des caméras de sous-veillance : non pas là pour vérifier et accuser, mais plutôt pour enregistrer des moments d’une banalité extrême – manger, installer un décor, parler, nettoyer… Cette sauvegarde automatique et sans opérateur constituait une mémoire externe, bienveillante bien qu’intrusive, nous aidant à archiver et ériger ces instants. La qualité d’image absolument spécifique à cette typologie de caméras nous a permis de continuer sur cette recherche d’une neutralité. Et c’est en ce sens que nous avons aussi espéré une fadeur des images, dans le sens où François Julien[10] l’entend en se référant au Taoïsme chinois.

Responsabilité et auctorialité de production d’images étaient partagées entre tous les membres de la communauté. De plus, les rôles dits classiques dans la réalisation de film (acteur, réalisateur, figurant, scénariste et par extension le public) étaient rejoués, interchangeables et cumulables. Nous les avions par ailleurs symbolisés par un set de quatre tee-shirts offerts à chaque membre et brodés de leur prénom, révélant ainsi un rôle pour chaque couleur (rouge, blanc, jaune, noir). Ainsi, l’on pouvait osciller entre un rôle d’acteur, de personnage – se jouer soi-même – de cameraman, de public, ou bien être tout à la fois. On peut ainsi qualifier les images produites au sein de cette expérience d’images co-opératives.

L’oscillation des rôles et des teneurs fictionnelles (pré-scénarisation, captation spontanée, re-enactment, etc.) a généré une ré-évaluation de notre conception de la fiction et de la réalité ainsi que de leurs porosité et réciprocité. En effet, si l’on file la métaphore développée par Jacques Rancière dans son livre Les Bords de la fiction (2017, 61), nous ne nous tenions plus « à la fenêtre »[11], de par notre immersion totale dans ce réel que nous captions. Pour autant, notre place ne résidait non plus pas tout à fait dans le dehors – dans une scène du réel – étant donnée la distance qu’impliquait la manipulation des moyens de captations. Formellement parlant, cette fenêtre est aussi écran projectif d’un côté, canevas de l’autre. Une sorte de camera obscura sur laquelle dessiner l’histoire. Elle est un lieu possible du regroupement d’éléments hétérogènes sur un même espace. Un cadre, permettant aux écrivains de transposer des scènes du réel en fiction. Cet endroit d’où une histoire se décrit fait partie d’un dispositif plus large qualifié par Jacques Rancière de « métafiction », dont il nous semble que la caractéristique principale serait un compositing du monde. En effet, elle permettrait une horizontalité de l’histoire, en un sens de compositing des couches temporelles, spatiales et fictionnelles d’une réalité. Un des modes opératoires décrit par l’auteur (Rancière 2017, 15‑136) consiste en le potentiel de la description et la digression infinie, étudiés dans les Anneaux de Saturne de W.G. Sebald[12]. On pense alors qu’une des conditions du compositing – de la réalité ou des images – est la co-existence d’états, de temps, d’éléments sans pour autant farder leur provenance, au contraire.

Présentations et re-présentations (T2, etc.)

L’énorme masse d’informations produites pendant l’événement nous a ainsi servi de bloc d’argile, de méta-modèle[13] dans lequel en sélectionnant de la matière, il n’y avait jamais perte du reste, et ce dans un mouvement perpétuel de variation lors des diverses expositions de celui-ci. C’est en ce sens que nous nous sommes concentrés sur des tentatives d’agencement des matériaux accumulés depuis la fin de la semaine d’expérience (T1). À chaque exposition du processus, nous nous adaptions au contexte afin de formuler une nouvelle proposition, de nouveaux sens, par une intermédialité (Müller 2006) réactivant les matériaux, objets, images déjà produits. En nous attachant au potentiel qualifiant le non-achèvement, le défaire jusqu’à même sa représentation, il s’agissait d’affirmer la puissance du manque, l’agentivité du dés-œuvrement ainsi que le potentiel de fictionnalisation que permettait le flou des temporalités et vérités. Au cours des diverses re-présentations de cette expérience, nous avons ainsi varié les types d’énonciations : récits, conférences, expositions photo-vidéographiques et performances[14]. Le degré d’explications – para-texte – variait, ainsi qu’en miroir, l’ouverture de sens et l’autonomie de notre bloc-d’argile-d’images. En ce sens, il y avait superpositions des couches multiples d’étapes de présentations : depuis les (re)mises en scènes de nos propres personnages, jusqu’à une méta-représentation consistant à se filmer à l’aide d’une webcam d’ordinateur (logiciel Photo Booth) lorsque nous réalisions des tris (dérushage) des matériaux. Cet agglomérat de commentaires, réitérations et para-textes s’est infusé avec les matériaux initiaux. Ces dimensions temporelles et altérées par les autres membres produisaient alors un compositing de différentes réalités unies en le cadre instable et élargi de DODJ.

Montage loopé[15]

Cette typologie de monstration est apparue lors de la première ouverture de la communauté, à la fin de T1, à savoir la première rencontre avec un public extérieur. Cette présentation s’est inspirée du format de la soirée diapositive. Cependant, si le dispositif de projection des diapositives, modernisé avec le carrousel Kodak (1965) permettait déjà une opération sur le temps – défilement d’une série d’images – le montage loopé s’en différencie ici de par la simultanéité de la monstration des images, dans l’acte même de compositing, sur un même écran d’ordinateur, retransmis en direct à l’aide d’une vidéoprojection. Plusieurs éléments sont ainsi ouverts et juxtaposés, avec ou sans leur son : images fixes, vidéo, textes sont alors offerts en même temps à la vue. Rapprochés, en plus ou moins grande taille et nombre, ceux-ci sont mis en rapport dans un seul cadre – celui de l’ordinateur –, projeté directement à l’aide d’un vidéo-projecteur, en mode recopie d’écran. Cela forme un atlas mouvant et organique. La spécificité de cette monstration réside dans l’imprévisibilité et la spontanéité de mise en animation des éléments. En effet, une pré-sélection est réalisée en amont et en fonction de l’occasion mais le surgissement des vidéos est mis en jeu en direct, à travers le choix sur le moment du monteur-performeur.

Figure 4

Si l’expression montage loopé, se réfère à l’anglais « loop »[16] il ne s’agit pas seulement de mettre au cœur du propos la notion de répétition – les rushes sont aussi mis en boucle – mais aussi d’utiliser sa phonétique en français. Il s’agit de se risquer à rater ce montage : le louper. En effet, ce geste de montrer-monter à chaque fois en direct ces vidéos est une prise de risque volontaire, celui d’un saut au cœur des images, pour en ressortir chaque fois une nouvelle acception, un autre agencement. En performant nos archives, chaque itération devient dès qu’elle est terminée une nouvelle archive à son tour. Et, en loupant / loopant le montage, le laissant ainsi ouvert et non fixe, il n’est pas impossible qu’on le réussisse un jour. Cette sensibilité envers la répétition met l’accent sur une pratique comme objet et non sur l’objet comme but. Si nous nous entrainons avant chaque nouvelle itération, l’essence du geste réside dans le caractère spontané du choix, de l’apparition, de la mise en lien des matériaux. Répéter l’improvisé.

Il est vrai que nous sommes proches de la sensibilité des voies au Japon : la Voie du thé Chanoyu, la Voie des fleurs Ikebana notamment. Ces processus élevés au rang d’art, hérités du bouddhisme zen, prônent un décentrement de l’intention et de l’attention. Ils mettent en exergue une pratique de l’exercice et de la répétition comme fin en soi, avec une production d’objets qui ne sont que des matérialisations ou des états temporaires de la dite pratique. Au bout de longues années d’apprentissage par la copie gestuelle, ou par l’infinie répétition, l’opération se décentre : Je ne tire pas à l’arc mais « ça » tire en moi (Herrigel 1984). Pratiquer l’image, de sa prise de vue à sa monstration, en tant que Voie. Le paradoxe spontanéité-répétition est ainsi une condition du montage loopé. Ainsi, chaque fois est une nouvelle fois ; fidèle au principe d’ichido ichigo – littéralement « un moment, une rencontre » au cœur de la Voie du thé, prônant la nature unique et irremplaçable de chaque moment, n’arrivant qu’une fois dans une vie.

Aussi, le montage loopé propose de pratiquer une écologie de l’attention (Citton 2014) et ce par deux de ses aspects :

Par le biais d’un compositing, un corpus hétérogène de matériaux, couches temporelles et méta-données sont tenus ensemble dans un même cadre. Cela, non seulement par un outil fonctionnalisant, mais aussi par une des denrées souvent vues comme improductive et donc dans une acception péjorative aujourd’hui : l’attention flottante. Réevaluée pour son potentiel de flânerie[17], elle n’est pas utilisée dans une logique de consommation par des images subliminales mais plutôt de surgissement de possibilités. En parcourant la multiplicité et l’excès de propositions visuelles en un seul cadre, elle permet d’ouvrir le sens de visibilité et lisibilité en acceptant de soustraire à la compréhension une partie de l’action. En adhérant à ce principe, le spectateur accepte de saisir, au vol, certains passages, et non d’autres. Analogue à la rêverie, ce principe invite à un laisser-être des images.

Le dispositif du montage loopé comprend non seulement un opérateur – ou deux – derrière un ordinateur, retransmis sur un écran de projection, mais aussi une inclusion de la parole pendant cette opération. Cette reconfiguration du mode de réception met en jeu un système d’attention présentielle et conjointe. En effet, dans la mise en risque de la monstration des rushes, il y a une performance attentionnelle de la part des performeurs, tout comme du public, une mise en commun de leur attention envers ces images, surgissant d’un disque dur avec la plus grande des contingences – relativement répétée. Dans ce mouvement collectif, Yves Citton (2014, 270) évoque l’attention polyphonique : cet excès d’informations, d’images, de mystères est impossible à comprendre dans son entièreté et dans ses détails. Les éléments défilent trop vite, arrivent et repartent ; du texte est lu par-dessus, et parfois des éléments textuels sont eux aussi en train de défiler. Il faudrait alors, comme le suggère l’auteur (2014, 271), « compenser notre propre attention partielle en collaborant avec d’autres personnes capables de voir ce que nous ratons ».

Desktop movies

On peut rapprocher la pratique des montage loopés d’une des nouveautés dans le cinéma documentaire actuel dénommée desktop movies. Son origine est revendiquée par des réalisateurs à la School of the Art Institute of Chicago, principalement par Nick Briz, Jon Satrom, Jon Cates ainsi que leur étudiants Kevin B. Lee, Yuan Zheng et Blair Bogin :

Cette forme de cinéma considère l’écran d’ordinateur à la fois comme un objectif de caméra et comme un canevas, en exploitant son potentiel en tant que support artistique. Si le genre documentaire est destiné à capturer la réalité de la vie, alors les enregistrements sur le bureau d’ordinateur prennent en compte le fait que les écrans d’ordinateur et l’internet sont désormais une expérience fondamentale de notre vie quotidienne, ainsi qu’un référentiel primordial d’informations. Le documentaire de bureau cherche à la fois à dépeindre et à remettre en question les façons dont nous explorons le monde à travers l’écran d’ordinateur[18].

(Lee, s. d.)

Ce que les montages loopés ont en commun avec les desktop movies réside dans l’écran comme interface à double sens : fabriquer tout en montrant. Ce qui est montré l’est à travers une utilisation de l’ordinateur relié à internet et filmé non pas extérieurement mais comme condition intrinsèque de sa navigation : une capture vidéo d’écran. Chaque geste effectué par le réalisateur, suivant un scénario prévu à l’avance et lui aussi répété, fait surgir autant un élément visuel ou textuel que la manière dont il est culturellement, idéologiquement et politiquement construit. Cette expérience primaire du monde à travers l’écran enregistré permet de saisir une pluralité de couches de vérités en une unité vraisemblable, compréhensible. Éclatées puis réunies en un canevas, les différentes typologies et les points de vues peuvent s’éclairer alors, et compositer des mondes. De plus, les desktop movies revendiquent une transparence à travers leur pratique. À l’inverse du potentiel – devenu évident et à portée de tous ceux utilisant des outils numériques – de manipulation des images et, par extension, des discours, les réalisateurs de cette nouvelle typologie d’essai cherchent une vérité dans une mise à plat du décor et de la construction de la vérité. Cette transparence est ainsi double. Déjà, elle apparaît dans la mise en forme des documentaires car il est possible de recréer chez soi ces desktop movies, étant donné l’aspect tutoriel des vidéos ainsi que la familiarité des outils partagés par tous. Mais aussi, à travers la position des réalisateurs, se plaçant tels des enquêteurs, voire des netnographes[19], à savoir une nouvelle typologie d’ethnographes établissant internet comme leur terrain d’étude. Quant aux montages loopés, la transparence rejoue le processus de création. La monstration est re-création à chaque fois, toujours dans cet idéal du dés-œuvrement et de ses potentialités.

Dans les deux cas, il s’agit de révéler les conditions d’expositions et de transit des images – cela, par cet outil d’agencement transparent à savoir l’interface du desktop, qualifié par le compositing.

Connection Lost

Figure 5

Cette pratique du montage loopé a été cristallisée dans une proposition parallèle nommée Connection Lost (2019)[20]. Si la dimension du risque et de l’imprévisibilité ne caractérise plus cet essai, c’est parce que l’intensité de la mise en relation des éléments entre eux a été le fruit d’une longue accumulation d’expériences et de tentatives. Connection Lost est une autre piste, tentative relativement œuvrée – car en une forme fixe – de la plupart des événements DODJ qui sont réagencés et ce, dans un excès de l’hyperdiffusion, faisant face à une hyperréception[21] (Beyrouthy 2017). Bien qu’un visionnage de Connection Lost dure 17 minutes 44, il est proposé au public de le regarder plusieurs fois, rejouant le format répétitif, dont les boucles sont déjà opératoires au sein même du film[22].

Par la description précise et chronologique de notre projet de recherche-création DODJ, nous avons pu étudier dans quelles mesure la notion de compositing d’image voire de monde est caractéristique des notions clefs de ce projet : dés-œuvrement, collectif, logiques d’apparition des images.

En effet, s’agissant du rapport au collectif, nous soulignons le potentiel de réconciliation dans le compositing : agencer, réconcilier les altérités dans un seul cadre, dans des hyper-images constituées d’une multitude de couches temporelles, de vérités, de subjectivités.

Aussi, le dé-œuvrement comme mode opératoire nous semble aussi matérialiser la possibilité de l’ouverture du sens et des états, propre à la nature fluide, à multiples facettes et saillantes, des images composites.

Ces deux dimensions se trouvent mises en jeu dans DODJ et plus spécifiquement dans nos montages loopés : mise en variation de la forme, qualité instantanée et contextuelle des montages, transparence du moyen de diffusion qui est aussi l’outil de fabrication sont autant de voies pour penser et pratiquer le devenir de nos images contemporaines.

En effet, le terme de compositing nous semble éminemment révélateur de l’hybridation[23] à l’œuvre dans nos interactions et du devenir composite des formes d’art et de vie. Nous apparaît nécessaire alors de le pratiquer en regard d’une écosophie de l’attention (Citton 2014) tant il contient complexité et densité facilement assimilables au junk time (Steyerl 2015) de nos temps. Il serait aussi nécessaire de comparer le compositing avec d’autres modes contemporains d’apppréhension des réseaux et de transit, telle que la théorie du stack de Benjamin Bratton (2019). Apparaîtront ainsi des typologies contemporaines d’atlas, mettant à nu les rapports de gouvernementalité par un empilement des réalités, des couches ou bien strates.

Appendices

Notes

-

[1]

Ce projet a été initié par Thomas Vauthier dans un premier lieu, pour se développer en une collaboration (duo d’artiste Thomas Vauthier et Fanny Terno) qui continue à l’heure actuelle dans le cadre de nos doctorats de recherche-création. Aussi, ce texte a été retravaillé à partir de l’intervention de Thomas Vauthier et Fanny Terno dans le séminaire « document, compositage et récit intermédial » (17 octobre 2019) du programme « Images en tr@nsit – territoires et médiums » (LESA). Lors de cette occurrence, un des enjeux principaux et performatif résidait dans la monstration d’images vidéo en arrière-plan des deux locuteurs, parfois simultanément, et réalisés en direct (Montage loopé). Nous invitons les lecteurs, s’ils le souhaitent, à retrouver sur les liens internet en note de bas de page certaines parties vidéo-performées.

-

[2]

Le mémoire de Thomas Vauthier s’intitulait La croyance troublée, réalisé sous la direction de Benjamin Delmotte, ENSAD Paris 2017, tandis que le mémoire de Fanny Terno se nommait Les bonnes dispositions, Traité sur de justes distances face au réel, sous la direction de Fabien Vallos, ENSP Arles, 2017.

-

[3]

« Un produit culturel digestible doit être : assimilable de façon fluide, sans heurt, sans reflux, comme la nourriture régressive (le livre doit être un page-turner ) ; à usage unique, pour forcer le passage au suivant ; pléthorique, comme les autres produits de supermarché ; à micro-variations comme les lessives, pour se distinguer tout en restant immédiatement identifiable par le consommateur ; adapté à des cibles marketing comme la Chick lit (« littérature pour minettes ») ; formaté puis superficiellement individualisé (baskets dont on peut choisir les lacet) ; à obsolescence programmée, pour faire de la place aux produits culturels de demain. Conséquemment, ils sont : traversables sans pouvoir d’ébranlement ; incapables de transformation sur le fin squelette de dispositions qu’est un humain ; incapables d’effet change-monde, parce que le paradigme doit se perpétuer comme tel. »

-

[4]

Fanny Terno et Thomas Vauthier, Présentation de DODJ pour le diplôme de Thomas Vauthier, T4, 8 juin 2018.

-

[5]

La trame était ainsi la suivante : Jour 1 - La rencontre ; Jour 2 - La suspension ; Jour 3 - L’esthétisation de l’existence ; Jour 4 - Le voyage ; Jour 5 - La fête ; Jour 6 - La désœuvre ; Jour 7 - Le retour et l’exposition.

-

[6]

Notion développée par Erin Manning et Brian Massumi au sein du SenseLab, laboratoire de recherche-création à Montréal. À ce propos, voir Erin Manning et Brian Massumi, Pensée en acte : vingt propositions pour la recherche-création (2018).

-

[7]

La Condition post-numérique comme « la situation dans laquelle le numérique et le réseau se sont généralisés et constituent le cadre de la quasi-totalité des actions humaines. Le préfixe « post » ne désigne pas une notion temporelle (ce qui se passerait après le numérique), mais une condition – ce qui se passe lorsque le numérique est présent partout » (Fournier, Sennewald, et Gourlet 2016).

-

[8]

« La variance est la capacité à ne pas privilégier une perspective, un aspect, un axe, mais laisser tout cela se juxtaposer. » François Jullien, La grande image n’a pas de forme. Conférence sur Ai Weiwei au Musée du Jeu de Paume (2012).

-

[9]

« Je ne fabrique pas le concept de Neutre, j’étale des Neutres. » Roland Barthes, Le Neutre, Cours et séminaires au Collège de France (1977-1978) (2002).

-

[10]

« La richesse de la fadeur réside dans la possibilité qu’elle nous offre de convertir le regard en conscience et d’approfondir sans fin » ou encore « La fadeur nous fait éprouver un “au-delà”. Mais ce dépassement ne débouche pas sur un autre monde, à statut métaphysique, coupé de la sensation. Il déploie seulement celui-ci (le seul) – mais décanté de son opacité, redevenu virtuel, rendu disponible – sans fin – à la jouissance. »(Jullien 1991, 133). Voir aussi, François Jullien, La grande image n’a pas de forme ou du non-objet par la peinture (2003).

-

[11]

D’après Jacques Rancière (2017, 61), se tenir à la fenêtre, c’est « se tenir dans ce compromis entre deux exigences également absolues, et entièrement incompatibles : celle du dedans qui protège la main qui écrit et celle du dehors qui apprend à voir en soustrayant le regard à toute protection ».

-

[12]

« C’est ce renversement que le voyage des Anneaux de Saturne met en fiction, une fiction qui est sa propre métafiction. Le déplacement dans l’espace n’est pas la simple occasion d’aller de lieux en lieu. […] En chaque point, bien localisable sur la côte d’un petit conté anglais, il est possible de trouver le point de départ d’une digression infinie qui lie ce lieu et son histoire à une multitude de lieux et de temps différents mais comparables, de récits sérieux ou fantaisistes, de documents d’histoires, de collection d’objet témoin ou de mythes perdus dans la nuit des temps. La digression est de règle, elle est même la règle, et peu importe ce qui en fournit l’occasion. […] Parcourant les espaces non pour collectionner les raretés mais pour inventer une autre image du temps : un temps de la co-existence, de l’égalité, et de l’entre-expressivité des moments, opposé au temps de la succession et de la destruction ». (Rancière 2017, 135‑36)

-

[13]

Nous empruntons cette notion à Brian Massumi et Erin Manning, dans Pensées en acte, vingt propositions pour la recherche-création (2018). Leur manière de rendre compte des événements collaboratifs et performatifs au cœur de leur processus de recherche-création ne consiste pas en un archivage d’expériences, mais plutôt un anarchivage pour non pas sauvegarder mais permettre, dans une dynamique de réactivation, d’engendrer de nouvelles itérations. À l’inverse du compte-rendu rétrospectif, ils proposent une trajectoire ouverte. Cela permet de créer des méta-modèles appelant à la propagation d’expériences et d’émergences relationnelles. À chaque événement, ces derniers produisent ainsi une boîte à outil spéculative, leur permettant de ré-engendrer un processus comme œuvre. À leur différence, nous avons utilisé les matières photo et vidéographiques comme prototypes, ainsi que les gestes qui les ont produites et qui en surgissent comme méta-modèle.

-

[14]

À titre d’exemples, voici certaines occurrences : T1. Ouverture de la communauté, ancienne galerie dans le Vème arrondissement de Paris, 08/03/2018 Montage loopé, re-enactment, performance pour une personne, captation d’un non-film. T4. Diplôme de Thomas Vauthier, plateau vidéo de l’ENSAD, 07/06/2019 Exposition performée, dyptique de film, fête, interview. T7. Conférence de Brian Massumi et Erin Manning, Institut National de l’Histoire de l’Art, 26/11/2018 Présentation performée avec montage loopé devant et pour B. Massumi et E. Manning. T8. Anniversaire d’un des membres, plateau vidéo de l’ENSAD, 11/01/19 Performance interactive, récits pour une personne, montage loopé, conférence sur escalier. T14. Exposition Décor, Fondation Ricard, Installation-cabane, performance retransmise en live sur cabanon, exposition d’objets et d’éditions.

-

[15]

À titre d’illustration, nous vous proposons de visualiser une occurrence d’un montage loopé sur demande à l’adresse suivante : hello@engawa.fr. En effet, nous ne souhaitons pas rendre accessible une forme figée, à l’encontre du principe de ce format.

-

[16]

Loop : boucle ; to loop : mettre en boucle.

-

[17]

À propos de la perception distraite et sa poésie, nous invitons le lecteur à visionner l’essai vidéo de Chloé Galibert-Laîné, Flânerie 2.0, 2018, accessible ici.

-

[18]

Traduit de l’anglais par l’auteur depuis le site internet officiel de Kevin B. Lee, principal acteur de ce mouvement d’essai vidéo. « This form of filmmaking treats the computer screen as both a camera lens and a canvas, tapping into its potential as an artistic medium. If the documentary genre is meant to capture life’s reality, then desktop recording acknowledges that computer screens and the internet are now a primary experience of our daily lives, as well as a primary repository of information. Desktop documentary seeks to both depict and question the ways we explore the world through the computer screen. »

-

[19]

La netnographie est une notion développée par Robert Kozinets (2010) et utilisée comme posture par l’artiste-chercheure Chloé Galibert-Lainé dans sa thèse de recherche-création Les Expériences netnographiques dans le cinéma contemporain (s. d.). Cette dernière propose tant un point de vue qu’une pratique des desktop movies comme dans Watching The Pain of Others, (2019).

-

[20]

Connection Lost (« Connection lost » 2019) a été exposé lors d’une soirée à la Fondation Ricard le 14 Novembre 2019. Cette pièce vidéo était comprise dans une installation sous la forme d’une cabane.

-

[21]

« Face à l’excès du numérique, certains auteurs semblent adopter une forme d’hyperréception intermédiaire qui permet une appréhension particulière des matériaux audiovisuels en excès. Ils proposent aux publics des objets qui ont pris la forme de la densité, et rejouent la norme de l’excès de manière déplacée. »

-

[22]

Nous proposons le visionnage de Connection Lost aux lecteurs sur simple demande à l’adresse suivante : hello@engawa.fr.

-

[23]

Dans le Manifeste Cyborg et autres essais (2007), de Donna Haraway, l’être cyborg est « un organisme cybernétique, un hybride de machine et d’organisme vivant, une créature de la réalité sociale aussi bien qu’une créature imaginaire. »

Bibliographie

- Barthes, Roland. 1984. « Le Mort de l’Auteur ». In Le bruissement de la langue, 61‑67. Essais critiques / Roland Barthes 4. Paris: Éditions du Seuil.

- Barthes, Roland. 2002. Le Neutre: Notes de cours au Collège de France, 1977 - 1978. Édité par Thomas Clerc. Traces écrites. Paris: Édition du Seuil.

- Beyrouthy, Damien. 2017. « Diviser, engloutir, disperser : sur quelques modes de réception dans la norme de l’excès du numérique ». Édité par Alexandre Saint-Jevin, Anthony Masure, et Anne-Lyse Renon. Réel Virtuel, Les normes du numérique, #6. http://www.reel-virtuel.com/numeros/numero6/potentialites/engloutir.

- Blanchot, Maurice. 1984. La Communauté inavouable. Paris: Editions de Minuit.

- Bratton, Benjamin H. 2019. Le Stack. Plateformes, logiciel et souveraineté. UGA éditions.

- Citton, Yves. 2014. Pour une écologie de l’attention. La Couleur des idées. Paris: Éditions du Seuil.

- « Connection lost ». 2019. Exposition à la Fondation Ricard le 14 Novembre 2019. Vidéo, 17min44s.

- Fournier, Therry, Emil J. Sennewald, et Pauline Gourlet. 2016. « Recherche par l’exposition et condition post-numérique ». Proteus, nᵒ 10 (juillet).

- Galibert-Lainé, Chloé. 2019. « Watching The Pain of Others ». https://www.chloegalibertlaine.com/watching-the-pain-of-others.

- Galibert-Lainé, Chloé. s. d. « Les Expériences netnographiques dans le cinéma contemporain ». Thèse de doctorat, PSL, SACRe, Paris 8.

- Haraway, Donna Jeanne, Laurence Allard, Delphine Gardey, et Nathalie Magnan. 2007. Manifeste Cyborg et autres essais: sciences, fictions, féminismes. Essais. Paris: Exils.

- Herrigel, Eugen. 1984. Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc. Mystiques et Religions. Paris: Dervy Livres.

- Jullien, François. 1991. Eloge de la fadeur: à partir de la pensée et de l’esthétique de la Chine. Arles: Édition Philippe Picquier.

- Jullien, François. 2003. La grande image n’a pas de forme, ou Du non-objet par la peinture. L’ordre philosophique. Paris: Seuil.

- Jullien, François. 2012. « La Grande Image n’a pas de forme ». In. Musée du Jeu de Paume, Paris.

- Kozinets, Robert V. 2010. Netnography: ethnographic research in the age of the internet. 1st ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.

- Lee, Kevin B. s. d. « Desktop Films ». alsolikelife. https://www.alsolikelife.com/home/desktop-films.

- Manning, Erin, et Brian Massumi. 2018. Pensée en acte – Vingt propositions pour la recherche-création. Les presses du réel. Dijon.

- Morizot, Baptiste, et Zhong MengualEstelle. 2018. Esthétique de la Rencontre: L’énigme de l’art contemporain. L’ordre philosophique. Paris: Éditions du Seuil.

- Müller, Jürgen Ernst. 2006. Vers l’intermédialité Histoires, positions et options d’un axe de pertinence. Médiamorphoses. Bry-sur-Marne: INA.

- Nancy, Jean-Luc. 2004. La Communauté désoeuvrée. Nouvelle édition revue et augmentée. Détroits. Paris: Christian Bourgois Éditeur.

- Nancy, Jean-Luc. 2014. La Communauté désavouée. Collection La philosophie en effet. Paris: Éditions Galilée.

- Place, Jean-Michel, éd. 1995. Acéphale, réédition des numéros publiés et du numéro final non publié. Paris.

- Pouillaude, Frédéric. 2009. Le Désoeuvrement chorégraphique: Étude sur la notion d’oeuvre en danse. Essais d’art et de philosophie. Paris: Vrin.

- Rancière, Jacques. 2017. Les bords de la fiction. La librairie du XXIe siècle. Paris: Éditions du Seuil.

- Steyerl, Hito. 2015. « The Terror of Total Dasein: Economies of Presence in the Art Field ». DIZ Magazine. http://dismagazine.com/discussion/78352/the-terror-of-total-dasein-hito-steyerl/.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5