Article body

Préambule : la place des partenariats dans le projet de recherche POP-PART

La recherche POP-PART (financée par l’Agence nationale de la recherche française et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada en tant que membre du programme Tryspaces) a débuté en 2017. Son objectif était de travailler avec des jeunes de quartiers populaires franciliens sur leurs pratiques et représentations. Des équipes, regroupant des chercheur·se·s (urbanisme, sociologie, architecture, géographie, sciences de l’éducation, histoire, science politique), des professionnel·le·s de la jeunesse et une dizaine de jeunes de 15 à 30 ans environ, se sont régulièrement rencontré·e·s dans des ateliers sur chacun des dix terrains. Iels ont permis de comprendre ces pratiques et représentations, notamment par la réalisation de courtes capsules vidéo. Des entretiens individuels ont suivi et un séminaire en novembre 2018 a réuni les 150 jeunes, professionnel·le·s et chercheur·se·s[1].

À partir de trois études de cas de cette recherche, l’entretien présenté ici explore et discute la place des partenariats dans la recherche participative, du point de vue de quatre chercheuses qui y ont été impliquées[2].

Hélène Hatzfeld a travaillé à Clichy-sous-Bois, à l’est de Paris, en Seine-Saint-Denis. Au moment de l’enquête, la commune est l’une des villes les plus enclavées de la petite couronne parisienne. Il faut deux heures en transport en commun pour aller au centre de Paris. Administrée par des maires communistes pendant près de 50 ans (1946-1991), elle a longtemps fait partie de la « banlieue rouge »[3]. Elle compte aujourd’hui 30 000 habitants, dont plus d’un tiers d’immigrés, et c’est une ville très jeune. Elle est fortement marquée par son bas niveau de vie. C’est de là que sont parties les révoltes sociales de 2005, suscitées par la mort de deux jeunes, Zyed et Bouna, électrocutés dans un transformateur électrique après une course poursuite avec la police. Elle est souvent devenue pour les médias un exemple de « banlieue » avec la diffusion d’images d’immeubles dégradés, jeunes désoeuvrés, voitures brûlées. L’Association collectif liberté égalité fraternité ensemble unis (ACLEFEU) a été créée immédiatement après les révoltes sociales de 2005. Très impliquée sur le territoire, elle a visé à apporter une solution de rechange politique et sociale aux violences en constituant un espace public politique de régulation.

Leïla Frouillou et Fanny Salane ont travaillé à Corbeil-Essonnes, située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, dans le département de l’Essonne (91), une ville qui compte près de 50 000 habitants. L’une de ses particularités est son fonctionnement politique local, structuré autour du maire Serge Dassault dans les années 1990 et 2000, mis en examen et condamné peu avant sa mort pour achat de votes (2010) et blanchiment d’argent (2017)[4]. Les deux chercheuses ont plus particulièrement travaillé dans le quartier des Tarterêts, au nord-est de la ville, à 10 minutes à pied de la gare du RER D. Ce quartier, principalement constitué d’habitat social, particulièrement jeune et marqué par la précarité de l’emploi, regroupe environ 9 000 habitant·e·s (12 % des habitant·e·s de la commune). Il fait régulièrement l’objet d’articles de presse autour de « violences » ou « tensions » impliquant des « jeunes ».

Enfin, Léa Billen a travaillé dans le quartier La Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne, une commune située à environ cinq kilomètres de la limite nord de la ville de Paris. Ce quartier de grands immeubles construits dans les années 1960 compte plus de 1 500 logements. Dans les années 1990, il a fait l’objet d’une rénovation urbaine qui a conduit au percement de la barre de 400 mètres de long par des rues transversales. C’est un quartier populaire, adjacent au petit centre-ville de Villeneuve-la-Garenne, régulièrement fréquenté par les jeunes, qu’il s’agisse de la galerie commerciale ou des lieux de restauration rapide.

Par l’objectivation des partenariats, les chercheuses proposent un retour critique sur leur démarche : qu’est-ce que le partenariat a apporté à la recherche participative ? Des apports méthodologiques sont mis en évidence et interrogés, notamment en ce qui concerne les rapports de pouvoir (entre participant·e·s à la recherche, entre partenaires et acteur·rice·s locaux·ales, etc.), la durée et le rythme propres à chaque terrain, les bricolages, la nature plus ou moins formalisée des partenariats, leurs attentes, leurs stratégies et leurs rôles, les lieux où la démarche de recherche a pris forme et les événements créateurs de dynamiques. Sont ainsi explorées les relations partenariales comme autant de facteurs structurants de la recherche participative. Cet entretien permet finalement d’interroger la définition même du partenariat et des partenaires. Si l’on reprend celle de Bonny[5], le type de partenariat qui a été construit dans le cadre de cette recherche est compris dans un sens « relationnel, lorsque des « praticiens » s’engagent activement avec des « chercheurs professionnels » dans tout ou partie du processus de recherche », et non dans un sens uniquement institutionnel. Toutefois, cette acception large n’évite pas les points de tension et des zones de flou dans les places de chacun·e. Dans les documents préparatoires de la recherche, les partenaires désignaient ainsi les professionnel·le·s permettant un accès aux terrains, donc aux jeunes. La démarche participative en actes a déconstruit cette définition, brouillant notamment la distinction entre jeunes et professionnel·le·s.

Jeanne Demoulin : Le projet de recherche participative POP-PART repose sur la construction d’un partenariat à trois composantes, avec et entre des chercheur·se·s, des professionnel·le·s et des jeunes… Comment avez-vous procédé pour « recruter » les jeunes ?

Hélène Hatzfeld

À Clichy-sous-Bois, nous avons sollicité le cofondateur de l’association ACLEFEU, Mohamed Mechmache, que connaissait bien l’une des coordinatrices de la recherche POP-PART[6]. Il nous a mis en relation avec un autre cofondateur de cette association, Mehdi Bigaderne, par ailleurs adjoint au maire de la ville, qui a accepté de travailler avec nous. Son intérêt pour la recherche a moins porté sur le contenu annoncé que sur la démarche à la fois en prise sur les connaissances et les pratiques des jeunes dans leur ville et en phase avec ses objectifs propres de développer leur capacité à s’engager dans des actions collectives à valeur sociale. Comme pour les autres terrains, l’un des premiers rôles attendus de ces partenaires « professionnels » sur le terrain était le recrutement des jeunes qui allaient composer le « groupe » avec lequel nous travaillerions. L’adjoint au maire, notre partenaire donc, a tout de suite pris en charge de mobiliser des jeunes en s’appuyant sur ceux qu’il connaissait par ailleurs pour des actions sociales qu’il mène (aide aux devoirs, vacances des familles, aide sociale). Les jeunes ont donc été recruté·e·s dans le réseau de l’adjoint au maire, cofondateur de l’association ACLEFEU. Plusieurs avaient ainsi déjà participé à des actions à ses côtés, et détenaient une expérience d’engagement ou de participation à la vie politique locale. Au moment de la recherche, tous·tes les jeunes étaient soit scolarisé·e·s, tentant de décrocher le bac ou en cours d’études universitaires, soit salarié·e·s). À Clichy-sous-Bois, la décision d’une rétribution collective a été adoptée : les jeunes ont mis leurs rétributions en commun pour participer au financement d’un voyage à Montréal. Comme sur les autres terrains, la rétribution, ici concrétisée par le voyage, était alors conditionnée à la participation aux ateliers.

Leïla Frouillou

À Corbeil-Essonnes, la première entrée sur le terrain a eu lieu lors d’une réunion avec l’adjoint à la jeunesse et aux sports, qui s’est montré favorable à notre recherche et nous a assurées du soutien des structures jeunesse. Après plusieurs relances de notre part, un rendez-vous a été organisé avec une dizaine de personnes. En parallèle, nous avons rencontré un autre adjoint, ami personnel de Lamence Madzou (membre de l’équipe de chercheur.se·s[7]), notamment pour avoir accès à des salles de travail. Cette entrée formelle, si elle a semblé une étape obligée pour commencer le terrain, n’a finalement pas abouti. Une entrée plus informelle s’est négociée en parallèle dans d’autres lieux, sur d’autres temporalités, avec d’autres personnes. Les deux entrées ont fait jouer des liens interpersonnels informels, voire des concurrences politiques que nous avons peu à peu découvertes. En effet, les semaines passaient et nous n’arrivions toujours pas à trouver des jeunes. Nous avons alors décidé de mettre en place une autre stratégie, sans passer par les institutions locales : Lamence a contacté plusieurs personnes qu’il connaissait personnellement en leur demandant de recruter des jeunes. Mais rien ne parvenait à se concrétiser jusqu’à ce qu’une amie de Lamence, R., recrute rapidement une dizaine de filles. Travailler avec un groupe de jeunes femmes nous a semblé pertinent et original : les filles sont peu prises en charge par les structures (notamment les structures sportives) et il nous paraissait difficile d’accéder aux garçons, qui avaient l’air trop impliqués dans les différentes histoires politiques, associatives, financières, etc., de la ville. Nous n’avions par ailleurs pas d’autre option à ce moment-là !

Fanny Salane

En trois jours, une première réunion s’est organisée avec ces jeunes filles et deux garçons qui s’étaient joints au groupe. Le recrutement par interconnaissance a favorisé du voisinage direct : plusieurs jeunes habitent le même immeuble. Au départ, l’amie de Lamence, R., qui est réalisatrice, est identifiée comme ressource pour la construction des capsules vidéo[8], mais elle ne nous accompagnera finalement pas pour l’aspect technique. Alors qu’elle a été progressivement moins présente dans les ateliers, elle est restée l’interlocutrice privilégiée des jeunes lorsque ces derniers avaient des interrogations.

Peu après le début de notre travail, alors que je me trouvais sur la place du marché avec des jeunes de ce groupe dans le cadre de l’un des ateliers, j’ai été interpellée par d’autres jeunes qui m’ont demandé qui nous étions et ce que nous faisions. À la suite des explications, ces jeunes nous ont annoncé qu’ils avaient monté une association (Culture et loisirs pour tous, CLT), qu’ils étaient à la recherche de subventions et ont demandé s’ils pourraient en obtenir par la recherche POP-PART. Je leur ai alors proposé de rencontrer Lamence Madzou, qui se trouvait aussi sur la place. À la suite à cet échange, Lamence a estimé que ce groupe de garçons pouvait être très intéressant pour notre recherche, puisque a) ce sont des garçons (le premier groupe est essentiellement constitué de femmes), b) ils semblent intégrés dans des phénomènes de « violence » (rixes, problèmes avec la police, avec la justice) et représentent donc un profil auquel ont très peu accès les chercheur·se·s comme les structures. A posteriori, la rencontre n’avait peut-être pas été si fortuite que cela : nous avons notamment appris qu’il existait des liens familiaux et amoureux entre les jeunes déjà engagés dans la recherche et ceux qui m’avaient interpellée.

Nos deux groupes de jeunes étaient donc distincts en termes d’âge et de genre. De plus, une rémunération individuelle a été choisie par les jeunes du premier groupe (elle a été annoncée et discutée après le premier atelier), alors qu’elle a été versée sous forme de somme collective à l’association CLT pour le deuxième groupe.

Léa Billen

À Villeneuve-la-Garenne, l’entrée sur le terrain a été facilitée par un partenariat avec le PôleS, structure de l’Économie Sociale et Solidaire spécialisée dans l’insertion professionnelle, notamment par le numérique et les nouvelles technologies. Ce partenariat initial s’appuyait sur des relations interpersonnelles tissées antérieurement[9].

Le partenariat avec le PôleS dans le projet POP-PART a eu dès le départ une double entrée. À l’échelle locale, le PôleS devait constituer l’un des gatekeepers de l’entrée sur le terrain pour mobiliser un groupe de jeunes et tenir des ateliers. Plus généralement, le PôleS était aussi chargé de la réalisation du site internet du projet et d’une plateforme participative destinée à accueillir les vidéos des jeunes de l’ensemble des terrains. Ce partenariat recouvrait alors des enjeux financiers et de visibilité pour le PôleS. Deux pistes de développement étaient envisagées pour le PôleS au moyen du projet POP-PART, les écoles du web d’une part et l’activité vidéo d’autre part. Le lancement du projet POP-PART coïncidait en effet avec la mise en place de formations diplômantes à la conception de sites internet destinées aux habitant·e·s de plusieurs quartiers populaires, dont La Caravelle à Villeneuve-la-Garenne. Ces écoles du web devaient être adossées à des Fab Labs, des lieux de création technologique, devant accueillir des jeunes. Concernant le développement d’une activité vidéo, le PôleS a recruté une personne-ressource sur ce sujet, Alpha Diallo, réalisateur et formateur en montage, qui s’impliquera par la suite activement dans le projet POP-PART.

Le PôleS n’est ni une « structure jeunesse » ni une structure de l’animation sociale : il n’a pas de « public ». Le projet POP-PART apparaissait pour le PôleS comme une opportunité de mobiliser des jeunes et de constituer un public pour les Fab Labs, d’où la nécessité de déployer des stratégies ad hoc pour mobiliser des jeunes. Cependant, le PôleS a mis à leur disposition une salle de formation pour la tenue des ateliers et des entretiens. Cette salle était située en pied de barre, au coeur du quartier La Caravelle, et était dotée de tout le matériel informatique indispensable au montage vidéo. Surtout, le PôleS a mobilisé trois de ses salariés dans ce projet, qui se sont ensuite investis personnellement, dépassant largement leur rôle institutionnel. Alpha Diallo assurait la formation et l’accompagnement technique essentiels à l’activité filmique. Houda Jaadar (formatrice et cheffe de projet web) s’était porté garant d’un travail de mobilisation et d’animation des ateliers. Abdoulaye Diarra (développeur/intégrateur web) a participé aux ateliers davantage en tant qu’ancien jeune de La Caravelle apportant un regard sur le quartier.

La mobilisation des jeunes a nécessité une démarche de construction de partenariats connexes, plus ou moins aboutis et plus ou moins formalisés. Le partenariat avec le PôleS comprenait également l’accueil d’un projet tutoré d’étudiant·e·s de l’Université de Nanterre chargé·e·s de réaliser une enquête sur les pratiques numériques des jeunes du quartier afin de contribuer à la réalisation de la plateforme participative. L’enquête devait constituer un premier jalon de la mobilisation des jeunes en vue des ateliers, sur le principe de la communication engageante : après avoir fait passer un questionnaire, les étudiant·e·s présentaient les ateliers POP-PART aux enquêté·e·s et notaient leurs numéros s’iels étaient intéressé·e·s. Sur la suggestion du PôleS, la première méthode envisagée pour faire passer les questionnaires était de s’adresser aux « têtes de réseau », qui se sont révélées inégalement actives et disponibles. Ces têtes de réseau comprenaient des ancien·ne·s apprenant·e·s des formations du PôleS (notamment, une influenceuse sur Instagram), des fondateur·trice·s d’associations en lien avec le public jeune local, des personnalités du monde du sport (un champion de boxe local, un entraîneur de basket). Mais, face au manque de réactivité des têtes de réseau, les étudiant·e·s ont décidé de faire passer les questionnaires dans la rue. Les jeunes répondant·e·s qui s’étaient montré·e·s intéressé·e·s à poursuivre les échanges dans le cadre du projet ne se sont jamais présenté·e·s en atelier. La dimension engageante de l’enquête s’est donc révélée un échec. On peut évoquer trois raisons à cela : 1- le caractère peu attrayant d’un questionnaire de 10 minutes, réalisé dans la rue, qui ne permet pas de nouer un lien de confiance suffisant ; 2- le décalage entre l’objet du questionnaire (les pratiques numériques) et l’objet des ateliers (rapport au quartier, expression vidéo), et de manière générale, un manque de lisibilité du projet ; 3- le changement d’interlocuteur·trice, les étudiant·e·s assurant le premier contact, avant qu’une chercheuse prenne le relais pour les ateliers.

Parallèlement à cette enquête, la stratégie des têtes de réseau a été approfondie par une chercheuse et une salariée du PôleS : l’idée était d’enrôler dans le projet d’autres partenaires susceptibles de jouer le rôle de gatekeepers auprès du public jeune, auquel le PôleS n’avait pas accès. Nous avons démarché plusieurs associations et structures publiques locales : le service jeunesse de la mairie, la mission locale, le centre social, un club de prévention, une association d’animation sociale. Or, la proximité de ces structures avec la mairie (il s’agit soit de structures municipales, soit de structures associatives, mais dont les fondateur·trice·s ont des mandats électifs) a rendu délicate la constitution de partenariats dans un projet impliquant déjà (et de manière centrale) le PôleS, qui souhaitait conserver son indépendance vis-à-vis de la municipalité. L’enjeu financier a été l’un des points d’achoppement : l’identification de nouveaux partenaires sur ce terrain ne s’est pas accompagnée d’une discussion sur une éventuelle révision de la répartition de cette enveloppe budgétaire entre plusieurs structures, qui se serait donc faite au détriment du PôleS.

Face à ce nouvel échec, Houda et moi nous sommes orientées vers la mobilisation de rue. Nous avons réalisé un tract, support d’un discours ciblant des jeunes rencontré·e·s dans l’espace public (sortie de lycées, parcs, sortie d’établissements sportifs et culturels), en mettant l’accent sur la formation aux outils numériques et la possibilité d’exprimer leur point de vue sur leur quartier. Une campagne d’affichage dans La Caravelle a également été menée.

Ce sont finalement les réseaux d’interconnaissance familiale ou amicale qui se sont avérés le levier de mobilisation le plus efficace. Les jeunes qui se sont présentés à la première séance d’atelier ont été mobilisés par Denise Ody (responsable administration et comptabilité) et Houda Jaadar, deux salariées du PôleS. Denise est une figure dans le quartier La Caravelle : les trois jeunes qui se sont présentés comme ses « neveux » font en fait partie d’un réseau de solidarité communautaire structuré par Denise, à la fois religieux (communauté chrétienne de La Caravelle) et migratoire (communauté malienne). Un autre garçon est le fils d’une connaissance de Houda rencontré dans la rue pendant la phase de mobilisation : sa mère viendra vérifier qu’il est bien présent en passant la tête par la porte du local lors de la première séance. Les trois filles sont les nièces et la soeur de Houda. Un dernier garçon, qui s’est démobilisé au cours du projet, est le fils d’une amie de la grande soeur de Houda et un ami de ses nièces. Ce sont donc deux femmes, Denise et Houda, qui se sont occupées de recrutement. Leur capacité de mobilisation n’est pas liée à leur statut professionnel : elles ont fait appel à leur famille et à leur réseau amical, mais c’est parce qu’elles sont très investies dans leur sphère professionnelle qu’elles acceptent de mettre leur réseau personnel à contribution.

Jeanne Demoulin : Dans quelle mesure le fait de passer par ces personnes pour « recruter » les jeunes a-t-il ensuite joué sur le déroulement du travail de terrain ? Comment les jeunes se sont-iels emparé·e·s de la recherche ?

Hélène Hatzfeld

Le fait que la plupart des réunions et des ateliers se sont tenus à la mairie, dans des salles de centres sociaux ou dans le local de l’association ACLEFEU a renforcé le cadrage à la fois institutionnel et associatif, politique et social de la démarche. Ce substrat, plus ou moins partagé selon les jeunes, s’est manifesté par la volonté première affirmée par les jeunes de changer l’image stigmatisante, les clichés et préjugés attachés à leur ville par les médias notamment.

L’encadrement assuré par Mehdi Bigaderne tout au long du processus a été essentiel pour maintenir la mobilisation des jeunes : il s’est traduit par le rappel individuel des réunions, par l’insistance sur les conditions de présence pour participer au voyage, par son assistance à une partie de certains ateliers, par sa prise en main de l’organisation du voyage ainsi que de la mobilisation et de la logistique nécessaires pour assurer la participation des jeunes aux rencontres avec les autres quartiers ou villes de la recherche. Ce suivi a été fondamental pour la continuité et le haut niveau d’implication des jeunes. Les chercheuses ont ainsi largement bénéficié du rapport de pouvoir exercé sur les jeunes par leur « recruteur ». S’agit-il dans ce cas de l’exercice d’un pouvoir (au sens d’une contrainte imposée) ou d’une expression d’autorité (au sens d’un ascendant d’ordre symbolique), de garant du groupe et de ses réalisations, lié à son histoire personnelle et à ses rôles institutionnel et associatif ? Mais au-delà de ces rôles, les jeunes se sont pris·e·s au jeu de la recherche, ou au moins à celui des activités proposées. Les travaux en ateliers sur des thèmes qui les concernaient directement les ont conduit·e·s à agir, à s’informer, à discuter entre elleux, à constituer de petits groupes : choix et commentaires de photos sur « des lieux où l’on va/ne va pas » ; préparation de petites balades urbaines filmées avec des tablettes ; arbres généalogiques de leur famille ; petite histoire/grande histoire…). Les vidéos, comprenant la conception des scénarios, leur mise en scène, leur tournage et leur mise en forme, ont occupé beaucoup de temps, mais ont également constitué un temps fort parce qu’elles ont concrétisé une production collective. Elles ont créé à la fois une émulation et une solidarité à l’égard de jeunes resté·e·s en panne. Elles ont aussi joué un important rôle mobilisateur parce qu’elles ont eu pour enjeu de montrer aux jeunes des autres quartiers leur vie dans la ville en s’affranchissant des clichés négatifs. Mais elles ont pu aussi obscurcir le lien avec la recherche : certain·e·s jeunes ont eu le sentiment qu’iels avaient leur sens et leur intérêt en elleux-mêmes, en permettant notamment d’acquérir des compétences techniques (scénarios, réalisation, montage). Pour les chercheur·se·s, les vidéos étaient avant tout une manière de saisir autrement les pratiques et représentations liées au quartier et de les faire circuler ensuite entre les terrains. Le temps de rencontre avec les jeunes des autres quartiers ou villes de la recherche a constitué un puissant facteur de mobilisation. Il a joué un rôle de découvertes réciproques, d’étonnements, puis de dynamisation dans les activités collectives proposées. Il a concrétisé la recherche par les échanges sur les vidéos, les ateliers sur les mots qu’iels avaient choisis[10], par des interpellations sur certains thèmes proposés, par les comparaisons entre les réalités vécues dans les différentes villes. Il a fondé la recherche dans la durée en suscitant l’intérêt pour des rencontres à venir. La perspective d’un livre comme aboutissement de la recherche contenant des textes écrits par elleux n’a en revanche constitué qu’un facteur de mobilisation limité.

Fanny Salane

Bien évidemment, le mode de recrutement a déterminé les caractéristiques sociologiques des jeunes avec qui on a travaillé. À Corbeil, si le premier groupe (dit « A ») est constitué globalement de jeunes femmes autour de 22 ans et de trois garçons, le deuxième groupe (dit « B ») est constitué en premier lieu de jeunes hommes, de 25 ans à peu près. Ces derniers sont des membres constitutifs et actifs de l’association CLT. Pour ce groupe B, les premiers ateliers se sont d’abord faits avec ces jeunes hommes. Ensuite, ces « grands » sont venus avec d’autres garçons, plus jeunes, qui se sont révélés être leurs « petits »[11] — dont certains sont leur petit frère — et qui constituent par ailleurs leur « public » pour les activités de CLT (sorties, maraudes, etc.). Ainsi, pour ce groupe, le recrutement a été porté par les grands de CLT, et l’animation des ateliers s’est également faite par eux, en articulation avec nous. Dans ce groupe B, le noyau dur de jeunes a donc évolué dans sa position (de jeunes participants à jeunes encadrants). Ce sont les grands de CLT qui ont fait venir les petits, qui les ont mis au travail, notamment pour les vidéos, qui les ont rappelés à l’ordre, etc. Les petits, pour certains, étaient eux aussi insérés dans des phénomènes de bandes, ce qui n’était pas le cas des trois garçons du groupe A. Enfin, les petits du groupe B ont participé de manière plus irrégulière aux ateliers et aux événements de recherche.

Ainsi, à Corbeil-Essonnes, le partenariat ne s’est pas appuyé sur des structures, des instances, des professionnel·le·s déjà en place, mais plutôt sur des collectifs mouvants en train de se construire ou que la recherche a participé à structurer, essentiellement l’association CLT. Ces espaces intermédiaires ont été féconds pour la recherche, pour sa souplesse et son adaptabilité, mais ont aussi sûrement constitué des limites. Par exemple, cette souplesse a permis d’avoir toujours des jeunes « disponibles », pour toutes les manifestations scientifiques, ateliers, séjours, etc., mais, mis à part un noyau dur, ce ne sont jamais les mêmes jeunes qui sont venu·e·s et cela n’a pas permis de construire des liens approfondis avec tous·tes. Cela s’est manifesté par exemple dans les entretiens : s’ils ont été possibles avec les membres du groupe A, seul un membre du groupe B (un des grands) a fait un entretien de recherche formalisé, ce qui s’explique peut-être par le flou du statut des membres de ce groupe (animateur/travailleur de jeunesse ? jeune ?). Au-delà d’un week-end d’écriture, les jeunes ont peu participé à l’écriture de l’ouvrage, se sont senti·e·s peu concerné·e·s par sa publication (iels n’ont pas manifesté d’intérêt à sa sortie et au fait d’en avoir un exemplaire). Une des hypothèses peut être que parmi les jeunes impliqué·e·s dans la recherche, celleux de Corbeil-Essonnes étaient dans l’ensemble moins diplômé·e·s et, de manière plus générale, plus à distance de la sphère scolaire.

Léa Billen

La durée de la recherche à Villeneuve-la-Garenne a été resserrée sur une période de 10 mois (de février à novembre 2018), voire 5 mois (de mars à juillet 2018), si l’on considère seulement le temps d’ateliers et d’entretiens. Ce resserrement s’explique par la difficulté de maintenir une cohérence du groupe de jeunes sur le temps long.

L’investissement des jeunes dans le projet a été rythmé par le calendrier scolaire. Tous·tes sauf une étaient au collège ou au lycée, trois étaient en première et en terminale et ont passé le bac ou des épreuves anticipées à la fin de l’année scolaire. Les ateliers se sont déroulés à leur demande de façon intensive : toutes les semaines, toute la journée du samedi, afin de clôturer le projet en mai avant les examens. La mobilisation pour les entretiens individuels en juin et au début juillet a été plus laborieuse : ils ont eu lieu après l’organisation d’un événement de restitution locale du projet, en présence des familles et de l’équipe du PôleS, envisagé par les jeunes comme un marqueur de la clôture du projet.

La difficulté de mobiliser les jeunes pour les entretiens individuels s’explique aussi par leur faible appropriation de la dimension recherche du projet. Lors de l’atelier de bilan du projet, la dimension professionnalisante de ce dernier par la formation numérique (à la réalisation vidéo) est apparue centrale dans le discours des jeunes. C’est aussi ainsi que le projet leur a été présenté au départ, sous l’influence du partenariat structurel avec le PôleS, alliant la dimension technique (développement d’un pôle de l’image au PôleS) à la dimension politique (changer l’image des quartiers). La remise lors de l’événement de restitution locale d’une attestation de formation au montage vidéo signée par le formateur du PôleS à chacun·e des jeunes a été comprise comme un élément de reconnaissance d’une acquisition de compétence. Pour les lycéen·ne·s investi·e·s dans leurs études, la maîtrise de l’outil technique faisait écho à leur parcours dans des filières techniques et technologiques. En revanche, la seconde attestation, reconnaissant leur investissement dans un projet de recherche participative, était moins attendue.

La création des vidéos a en effet occupé une place importante pendant les ateliers, en particulier du fait du niveau d’exigence technique du formateur vidéo du PoleS, qui a proposé un logiciel professionnel de montage au groupe, astreignant en termes d’implication temporelle. Les vidéos ont joué un rôle fédérateur : c’est autour de leur réalisation, mais surtout de leur diffusion, que les jeunes ont « fait groupe ». La perspective de publiciser les vidéos (sur le site internet, lors de l’événement de restitution locale et lors de l’événement regroupant les jeunes des différents quartiers) les a conduit·e·s à se positionner par rapport aux « autres » jeunes du projet, dans un rapport d’émulation et de représentation de soi. Mais le projet POP-PART était leur première expérience d’action collective : contrairement à d’autres terrains de la recherche, notamment ceux qui ont mobilisé des jeunes habitué·e·s des structures jeunesse, les jeunes de Villeneuve-la-Garenne ne faisaient pas partie d’associations, n’étaient pas inséré·e·s dans les réseaux de l’animation sociale, culturelle et sportive. L’action « par projet » ne faisait pas partie de leur répertoire. Le débat sur leur rémunération en a été un révélateur : certain·e·s ont choisi une rémunération individuelle, pour financer des projets personnels et professionnels (permis de conduire, formation, voyage), comme celleux du groupe A de Corbeil-Essonnes.

Jeanne Demoulin : Les « recruteurs » ont donc constitué des partenaires bien au-delà du moment du recrutement. Comment saisir leur rôle dans la recherche participative ?

Leïla Frouillou

Lamence Madzou a joué un rôle crucial dans notre accès au terrain à Corbeil-Essonnes, sur le plan formel (relations avec élu·e·s et les responsables associatif·ve·s) comme informel (amitiés, familiarité avec certain·e·s habitant·e·s des Tarterêts). Il a également joué un rôle clé dans l’inclusion du deuxième groupe. Ceci étant, on ne peut pas parler de Lamence comme d’un partenaire puisqu’il fait partie du collectif de chercheur·e·s. Dans tous les cas, cela montre l’importance de l’interconnaissance dans l’accès au terrain et la complexité du fonctionnement des structures jeunesse dans le contexte territorial précis de Corbeil-Essonnes. Cela pose la question du biais de sélection, différemment de ce qu’il implique sur les terrains où le recrutement est passé plus directement par une structure jeunesse. Cela pose également la question de la co-animation et des statuts dans la recherche (Quels liens les chercheur·se·s entretiennent-iels avec les jeunes ? Comment définir le statut de R., rémunérée comme les jeunes ? Quelle a été la place de Lamence dans l’animation des ateliers ?).

Léa Billen

Plus généralement, la distinction entre participant·e·s (jeunes) et partenaires (organisations) s’étiole lorsque les jeunes deviennent elleux-mêmes partenaires. La frontière entre jeunes participant·e·s et animateur·trice·s partenaires apparaît poreuse. À Corbeil-Essonnes, les « grands » de CLT assument un rôle d’encadrement des « petits » tandis qu’à Villeneuve-la-Garenne, les professionnel·le·s se présentent comme « d’ancien·ne·s jeunes » et leur posture en atelier est marquée par une oscillation entre celle d’animateur·trice et celle de participant·e. Ce passage du statut de participant·e à celui de partenaire pour les jeunes a pu conduire à une inversion de la dynamique du partenariat : ce ne sont plus les chercheur·se·s qui en sont à l’origine, mais les jeunes elleux-mêmes qui recherchent le partenariat, « démarchant » alors les chercheur·se·s comme le deuxième groupe à Corbeil-Essonnes.

En croisant nos expériences sur ces trois terrains, on constate que tous·tes, chercheur·se·s comme partenaires locaux·ales, ont vécu une forme de dépassement de fonction, leur rôle outrepassant le cadre institutionnel. Les chercheur·se·s ont été amené·e·s à se confier lors des ateliers, au même titre que les jeunes et les partenaires, pour créer une relation de réciprocité qui a autorisé ensuite la tenue des entretiens, mais aussi parce que les relations interpersonnelles créées rendaient le fait de se confier évident. J’étais presque moins chercheuse pendant les ateliers qu’animatrice, voire encadrante lorsqu’il s’agissait d’assurer le respect des règles par les jeunes (ponctualité, assiduité). Houda a déployé son réseau personnel pour assurer la mobilisation du groupe, jusqu’à recruter sa soeur et ses nièces, dont elle assurait également l’encadrement de la participation. Alpha, d’abord dans une posture de personne-ressource pour le volet technique, a été amené à animer et à se livrer davantage que tous les autres : son parcours professionnel (réalisateur de films), mais aussi personnel (célibat, conversion au bouddhisme depuis l’islam, expérience des discriminations de race) ayant fait l’objet d’une curiosité de la part des jeunes. Abdoulaye, enfin, était davantage présent en tant que « grand » du quartier qu’en tant que salarié du PôleS. Les entretiens avec Houda et Abdoulaye conservent l’ambiguïté de ce positionnement : la frontière entre « jeunes » et « animateur·trice·s » s’avère beaucoup plus poreuse que ce qui avait été envisagé au début de la recherche.

Jeanne Demoulin : Ce partenariat a-t-il été néanmoins marqué par des moments de tension ou des conflits ?

Fanny Salane

Comme nous l’avons déjà évoqué, les débuts ont été difficiles à Corbeil : nous suivions beaucoup de pistes, mais rien n’aboutissait. Le rôle de certain·e·s travailleur·euse·s de jeunesse dans le clientélisme local pourrait expliquer le lent démarrage de la recherche. Rétrospectivement, nous faisons l’hypothèse que cela découle en partie de rivalités locales entre personnes ou services, que nous avons du mal à objectiver. Des stratégies défensives sont mises en place par les responsables ou élu·e·s locaux·ales, qui reposent sur l’ignorance, le silence, la lenteur. Elles permettent de mettre à distance les chercheur·se·s qui risqueraient par leur travail de terrain d’exposer des fragilités, par exemple en rendant compte du fonctionnement quotidien de certaines structures jeunesse.

Par contre, si la recherche a mis plusieurs mois à se mettre en place, une fois le contact établi, tout est allé très vite et il a fallu être extrêmement réactif·ive·s et présent·e·s. Ensuite, la fréquence a été d’un à plusieurs ateliers par semaine. Cette temporalité a été rendue possible par la taille de l’équipe de chercheur·se·s, mais a aussi contribué à l’épuisement de l’équipe et au désengagement rapide de certain·e·s. Le terrain de Corbeil-Essonnes est très loin des lieux d’habitation des chercheur·se·s et un atelier de 1 à 2 heures implique 3 à 4 heures de transport en commun.

Une autre difficulté sur ce terrain tenait à la rémunération des jeunes. En effet, le premier groupe a souhaité une rémunération individuelle. Cependant, à cause de problèmes administratifs, il a fallu beaucoup de temps pour que l’argent leur soit effectivement versé, ce qui a créé des tensions et un climat de défiance. Les chercheur·se·s ont pu focaliser le mécontentement de certain·e·s jeunes qui les soupçonnaient de ne pas tenir leur engagement.

Léa Billen

La rupture du partenariat transversal avec le PôleS relatif à la commande d’un site internet pour l’ensemble de la recherche, que nous avons évoquée plus tôt, a eu des effets sur le plan local du partenariat. En effet, en raison des difficultés puis de l’absence de la réalisation de la commande par le PôleS, ce qui était un partenariat à la fois technique et politique s’est délité et a eu tendance à fragiliser la dynamique construite localement. Le retrait puis le départ à la retraite de Claude Sicart, président du PôleS, qui était fortement impliqué dans le partenariat à ses débuts, ont aussi participé à cette fragilisation. Mais c’est surtout l’écrasement du rôle de partenaire associatif par le rôle de prestataire de services informatiques (n’ayant pas été en mesure de réaliser la commande technique passée dans le cadre de POP-PART) qui a fait que le PôleS n’a pas été demandeur pour poursuivre activement le partenariat (de façon significative, les actuels responsables du PôleS n’ont pas répondu à l’invitation à la conférence POP-PART à Nanterre du 2 octobre, seul Claude Sicart, retraité, a répondu).

Jeanne Demoulin : Quelles sont les suites données à ce partenariat et à la recherche aujourd’hui ?

Hélène Hatzfeld

L’intérêt semble plutôt capté par de nouvelles perspectives, sans diffusion large des acquis de la première recherche. En effet, le partenariat avec l’adjoint au maire et la participation des jeunes à la recherche ont plusieurs rebonds. Trois jeunes, actif·ive·s dans la recherche, dynamisé·e·s par le voyage à Montréal, se sont présenté·e·s aux élections municipales en 2020, dont deux sur une liste opposée à celle de l’adjoint au maire. Cette expérience s’est traduite par l’élection d’une jeune fille et par l’échec des deux autres.

Deuxième rebond : une nouvelle recherche participative avec le partenariat de Mehdi Bigaderne est en cours sur le thème de l’histoire et de la mémoire de l’association ACLEFEU (à Clichy-sous-Bois et en France). Elle part du constat d’une ambiguïté : l’association ACLEFEU, dont les deux gatekeepers à Clichy-sous-Bois sont cofondateurs et membres, n’est pas apparue en tant que partenaire de recherche auprès des jeunes. C’est pourtant au nom de cette association que des soutiens ont été sollicités et obtenus pour le voyage (auprès de Tryspaces, du conseil départemental).

Cette nouvelle recherche prend donc pour objet l’association ACLEFEU dans sa dimension historique et son sens dans un ensemble plus vaste de luttes dans les quartiers populaires. Elle implique cinq jeunes ayant participé activement à la recherche précédente, ainsi que de nouvelles·aux jeunes (une vingtaine) mobilisé·e·s par l’adjoint au maire. Elle est reliée plus largement aux champs d’intérêts propres à celui-ci : apport de compétences dans la prise de parole, engagements sociaux (maraudes), organisation de voyages et rencontres en France et à l’international favorisant des comparaisons et une mise en perspective historique à partir de problématiques actuelles (discriminations, droits civiques). Le lancement effectif de cette nouvelle recherche a été cependant fragilisé par les incertitudes liées à la pandémie. Des jeunes qui ont participé à la première recherche contribuent à l’animation et la communication de la deuxième. En accédant ainsi à des responsabilités, iels concrétisent la transmission de savoirs et d’expériences collectives.

Leïla Frouillou

À Corbeil, Olivier Brito poursuit aujourd’hui son implication auprès des jeunes alors qu’avec Fanny nous nous sommes plus investies dans les produits de la recherche, comme l’ouvrage. Mais nous sommes désormais plus à distance du terrain. Cette répartition découle sans doute en partie de la socialisation genrée des chercheur·se·s, qui joue dans le rapport au terrain, la disponibilité en lien avec d’autres priorités — militantes, familiales, universitaires — mais aussi dans le rapport à l’écriture et à la dimension « scolaire » du métier de recherche, qui passe par des réquisits institutionnels comme l’écriture, la présence à des séminaires, et qui s’articule avec la dimension genrée des groupes de Corbeil-Essonnes. Schématiquement, les relations privilégiées qui se sont nouées en fonction du genre et du nombre : dans le premier groupe, les liens interpersonnels se sont plutôt noués entre chercheuses femmes et jeunes femmes, sur un mode individuel ; dans le deuxième groupe, les liens se sont plutôt noués entre chercheurs hommes et jeunes hommes, sur un mode collectif avec les petits, sur un mode individuel avec les grands. Cette construction genrée de liens particuliers n’est pas étrangère à la persistance de liens aujourd’hui, avec des chercheurs hommes, et à l’effritement de liens avec les chercheuses femmes. Jeanne Dufranc, très impliquée sur le terrain, a bénéficié après les ateliers d’un autre contrat de travail loin de la France métropolitaine, ce qui montre également la place des positions institutionnelles (pérennité des contrats, contraintes doctorales) dans la temporalité du travail de terrain. En ce qui concerne le groupe A (essentiellement constitué de jeunes filles, on le rappelle), à part des relations interpersonnelles permettant le maintien d’une relation, le lien a dans l’ensemble été rompu.

Fanny Salane

Dans le deuxième groupe, le lien a perduré grâce à plusieurs facteurs : la structuration de l’association CLT que nous avons accompagnée (recherche et demandes de subventions, rédaction du bilan d’activités, construction de partenariats, accompagnements lors de divers rendez-vous, etc.) ; la poursuite d’une recherche sur Petits/Grands ; l’implication forte et prolongée de Lamence et d’Olivier sur le terrain. Ce partenariat avec CLT pose la question de notre place de chercheur·se·s dans le processus de construction de cette association, de notre accompagnement et de ses limites. Si nous nous sommes questionné·e·s sur les limites en termes d’autonomie que pouvait générer notre aide, il reste que l’association recrute aujourd’hui des membres dans les services civiques, qu’elle a été lauréate des « bataillons de la prévention » et a ainsi pu salarier un jeune en emploi aidé sur une durée de 3 ans. À terme, ce travail avec CLT s’est traduit par un local et d’autres emplois aidés. Le constat est qu’ils ont réussi à trouver les soutiens et les compétences en interne pour répondre à leur développement et à ce que cela implique. Ce partenariat et ses résultats ont tenu à la continuité de la présence d’Olivier sur le terrain, répondant à de fortes attentes. Sans cet investissement, les jeunes auraient pu se trouver en difficulté au moment clé des débuts de l’association. Réciproquement, cette intensité va avec un sentiment de culpabilité d’avoir « laissé tomber » le terrain pour nous [ndlr Leïla et Fanny], de nous en être éloignées.

Léa Billen

Le partenariat à Villeneuve-la-Garenne a eu peu de suites. Toutes les tentatives de remobiliser les jeunes (pour les résidences d’écriture, pour des entretiens complémentaires pour la journée de clôture du projet) ont avorté. Pourtant, une continuation aurait pu être envisagée : un jeune a réalisé son alternance[12] au PôleS ; parmi les jeunes les plus intéressé·e·s par la dimension technique, certain·e·s auraient pu être recruté·e·s dans les écoles du web et les Fab Labs Mais le projet POP-PART n’a pas eu un rôle de pérennisation de ces liens à Villeneuve-la-Garenne, le choix a plutôt été celui d’un retrait du terrain. Ce sont les liens interpersonnels qui ont perduré, comme au début du projet, mais nourris par le temps de sa réalisation, et les discussions. Plutôt qu’un groupe organique autour du projet, ce sont les liens familiaux et amicaux qui se sont révélés davantage structurants entre les jeunes. Cela est aussi vrai entre les chercheur·se·s et les partenaires locaux·ales. Du côté du PôleS, les deux salarié·e·s les plus mobilisé·e·s voient leur mission au sein de leur structure évoluer après les ateliers et le maintien d’une dynamique partenariale dans le cadre de POP-PART n’est plus la priorité. Du côté des chercheur·se·s, la nouvelle année universitaire signe le désinvestissement de l’animatrice des ateliers, engagée pour un contrat doctoral sans lien direct avec le projet de recherche POP-PART. L’autre chercheur impliqué, déjà relativement en retrait pendant le temps des ateliers, n’est pas disponible pour prendre un relais.

Les liens personnels qui ont été tissés au cours des ateliers s’avèrent cependant suffisamment solides pour être réactivés ponctuellement dans des occasions particulières et selon une logique affinitaire. Quelques entretiens complémentaires ont été réalisés avec la salariée du PôleS et sa soeur, sur la base du maintien de liens interpersonnels avec la chercheuse, proche par l’âge et le genre. Deux salariés du PôleS sont présents à la journée de clôture du projet en octobre 2021[13] alors même que ceux-ci ont quitté la structure. Leur présence est motivée par un engagement personnel dans le projet et par des liens amicaux.

Jeanne Demoulin : En conclusion, que révèlent les dynamiques partenariales de la méthode de recherche participative ?

Léa Billen, Hélène Hatzfeld, Leïla Frouillou et Fanny Salane

Ces trois terrains montrent clairement trois modalités distinctes d’articulation entre partenariat, participation et recherche :

-

À Clichy-sous-Bois, un partenariat institutionnel (ACLEFEU) produit des conditions favorables à la participation à la recherche pour se réaffirmer comme structurant dans le lancement d’une nouvelle recherche sur l’histoire d’ACLEFEU.

-

À Corbeil-Essonnes, l’impasse d’un partenariat institutionnel, abandonné au profit de la construction de partenariats informels, structure une dynamique participative qui dépasse la recherche (association CLT qui se construit en lien avec la recherche) en même temps qu’elle la renouvelle (nouvelle recherche sur grands/petits, projets en cours).

-

À Villeneuve-la-Garenne, le délitement d’un partenariat institutionnel structurant au profit de liens interpersonnels, qui ne suffisent néanmoins pas à maintenir la participation dans le temps, conduit progressivement à la fermeture du terrain de recherche.

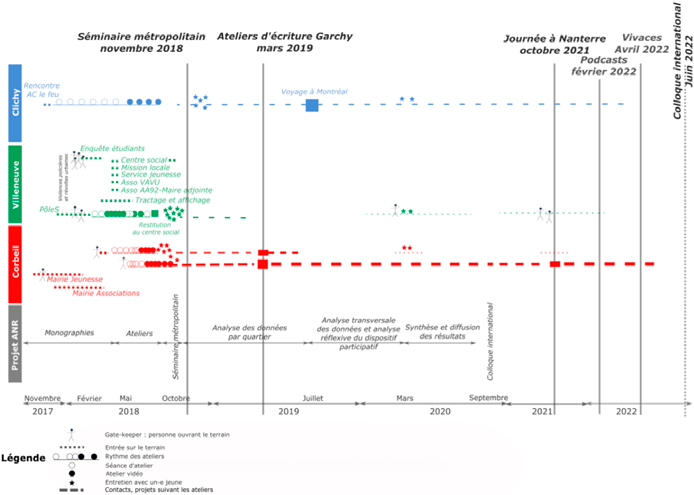

Ces trois trajectoires, représentées dans la figure suivante, invitent à repenser la notion de partenariat. Alors qu’il était envisagé initialement comme préalable à la participation pour assurer la mobilisation de jeunes participant·e·s, la comparaison des terrains révèle des points flagrants de décalage.

Tout d’abord, le partenariat n’apparaît jamais comme un état initial, donné d’avance et condition préalable et nécessaire à la participation, mais comme un processus de construction, lui-même moteur de participation. Les partenariats envisagés initialement n’ont pas toujours joué leur rôle mobilisateur et cet achoppement a conduit à la construction de nouveaux partenariats, plus labiles. Le partenariat n’est donc pas un préalable à la participation, mais un mode de construction de la participation qui se trouve dépassé par elle.

Deuxièmement, nos terrains démontrent la porosité entre partenariats formels et informels : dès le départ, des partenariats, présentés comme institutionnels et formels avec des structures jeunesse ou des associations, sont fondés sur des relations interpersonnelles développées de longue date par les porteuses du projet. Ce fondement interpersonnel du partenariat est réinvesti au cours des entrées sur le terrain et de la construction des partenariats, au point parfois de faire éclater le cadre institutionnel de ces derniers : les partenariats institutionnels basculent dans l’informalité dès que le cadre institutionnel entre en crise (Villeneuve-la-Garenne) ou se referme (Corbeil-Essonnes). Il s’agit moins alors de partenariats avec une association, une institution ou une structure jeunesse, qu’avec des personnes plus ou moins affiliées à ces organisations, mais dont le lien d’affiliation n’est pas une condition nécessaire du maintien du partenariat dans le temps. Ce sont davantage les relations d’amitié, de loyauté, de confiance réciproques qui tiennent alors le partenariat plutôt qu’une convention formalisée. Nous retrouvons là la notion de « milieu participatif » de Lila Combe pour désigner un contexte territorial spécifique, constitué de « liens interpersonnels entre acteurs, de références et d’expériences partagées construites autour d’exercices récurrents »[14]. Ces liens préexistants n’empêchent toutefois pas la nécessité de reconstruire, chaque fois, une nouvelle dynamique qui tienne compte des configurations nouvelles.

Malgré la volonté de penser des partenariats les plus horizontaux possible dans le projet ANR (avec l’association des partenaires dans toutes les étapes de la recherche et la rémunération de leur participation), les rapports de pouvoir persistent, et pas seulement selon un schéma favorable aux chercheur·se·s. Ils caractérisent les relations entre animateur·trice·s jeunesse ou travailleur·se·s sociaux·ales et jeunes, entre institutions publiques et associations, entre associations concurrentes. Ces rapports peuvent basculer en faveur des jeunes lorsque celleux-ci choisissent une posture d’exit (absentéisme, démobilisation) ou lorsqu’iels remettent en question le dispositif (revendications associées à la rémunération comme à Corbeil-Essonnes). De tels rapports existent également entre les jeunes elleux-mêmes (mais aussi entre chercheur·se·s et animateur·trice·s jeunesse) : la participation de certain·e·s engage la participation des autres, ou la freine, suivant notamment des logiques d’âge et de genre. Le décalage entre le projet ANR et le terrain révèle ainsi le rôle actif du partenariat dans la construction de la recherche : les partenaires ont du pouvoir pour orienter la recherche et l’exercent. La configuration des rapports de pouvoir dépend du contexte local : le système de concurrence dépasse et affecte le projet de recherche, nécessitant l’adaptation permanente des pratiques en fonction du contexte local.

La place des liens interpersonnels dans la notion de partenariat d’une part et les relations de pouvoir entre chercheur·se·s, associations et jeunes d’autre part permet de mieux penser les rétributions de la participation. En brouillant les frontières entre celleux qui participent et celleux qui font participer, le partenariat implique d’identifier ce que viennent chercher les différentes parties prenantes, ce qu’elles ont à gagner d’un partenariat qui s’établit parfois en dehors de conventions institutionnelles. Le partenariat fait apparaître la recherche comme une brique parmi d’autres dans des stratégies d’engagement et de structuration associative (Corbeil-Essonnes), de mobilisation et de recrutement pour d’autres structures et projets (Clichy-sous-Bois). Malgré un investissement important dans les ateliers de débats et d’écriture, la participation des jeunes comme des professionnel·le·s à la rédaction en elle-même puis à la mise en page de l’ouvrage a été limitée. On retrouve ici un décalage, déjà mentionné pour la pratique de la vidéo, entre les intérêts de recherche, construits en résonance avec la littérature et à travers des modalités principalement textuelles, et des enjeux plus concrets (qualifications et compétences mobilisables sur la scène professionnelle ; reconnaissance entre quartiers, entre services, au sein du groupe ; plaisir « immédiat » du débat sur des questions sociales, etc.). En outre, dans la phase d’écriture et de mise en forme du contenu du livre, cette façon de rendre publiques et visibles leur contribution et leur identité a suscité peu d’intérêt de leur part, certain·e·s préférant d’ailleurs un pseudonyme. Le livre avait sans doute alors une connotation scolaire, en tout cas éloignée du mode de présentation de soi et de ses idées par les réseaux sociaux. Mais c’est lorsqu’iels ont eu entre les mains le livre dans sa matérialité que le fait d’être reconnu·e comme auteur·rice a commencé à avoir du sens : il devenait alors important de figurer dans la liste finale des participant·e·s. C’est avec une certaine amertume que certain·e·s ont regretté qu’elleux — ou que leur ville — ne soient pas plus présent·e·s dans le livre.

Les effets de ces décalages sur la participation sont multiples. La construction des partenariats influence celle du public mobilisé. Si le partenariat avec des associations ou des structures de jeunesse induit un cadrage institutionnel du public, les partenariats plus informels tissés au cours de la recherche sur les trois terrains étudiés induisent d’autres formes de cadrage : des groupes structurés par le genre et l’âge à Corbeil-Essonnes, un groupe d’étudiant·e·s fortement impliqué·e·s dans la vie locale à Clichy-sous-Bois, un groupe de jeunes collégien·ne·s et lycéen·ne·s en parcours de réussite scolaire fortement structuré par des liens familiaux à Villeneuve-la-Garenne.

Les modalités de participation des chercheur·se·s s’en trouvent également affectées. La construction des partenariats, qu’elle ait été longue (Corbeil-Essonnes, Villeneuve-la-Garenne) ou resserrée dans le temps (Clichy-sous-Bois), nécessite une adaptabilité, une polyvalence, une souplesse, une ouverture à la rencontre et à l’imprévu qui induit des déplacements par rapport à la programmation initiale et produit un cadre « bricolé », aménagé au fil de l’eau et non fixé à l’avance. Le temps de la construction et les différents rythmes de la recherche s’avèrent difficiles à anticiper, et même à quantifier a posteriori, tant il dépend de liens d’interconnaissance et de partenariats antécédents réactivés pour la recherche. Cultiver ces liens prend du temps et impose aux chercheur·se·s un certain nombre de dépassements de fonction qui les font sortir d’une relation d’enquête classique. Cela suppose d’être à l’écoute du territoire, de son histoire, de la sensibilité des acteurs, donc d’avoir une approche sensible du terrain, et d’accepter les pas de côté en ce qui a trait au protocole et aux dispositifs techniques. La construction du partenariat s’accompagne de collisions entre des rapports au temps différents : temps optimisé et contraint des chercheur·se·s ; temps « élastique » des jeunes[15] ; temps lourd des institutions. Ces rapports au temps sont en outre liés aux socialisations genrées et de classe sociale, et non seulement aux positions statutaires ou institutionnelles. Le temps de la recherche s’adapte au temps du partenariat qui suit sa dynamique propre.

Cette capacité d’adaptation de la recherche a un coût financier, logistique, temporel. La marge de manoeuvre des chercheur·se·s sur leur terrain dépend d’un certain nombre de conditions de possibilités : des financements, du temps pour le projet de recherche, du temps pour les chercheur·se·s (dans un contexte de surcharge administrative et de précarisation du personnel non titulaire), des latitudes quant à la nature des livrables (non pas une plateforme numérique participative, mais un livre, une pièce de théâtre, un site internet), etc.

Comment, dans ces conditions nécessitant de la souplesse dans les modalités de travail et de production de la recherche, présenter la recherche aux différents partenaires lors de la phase de mobilisation ? Il s’agit pour les chercheur·se·s de construire une présentation transparente (donc éthique) du dispositif de recherche participative, sans pour autant en rigidifier les modalités, permettant de construire des espaces sécuritaires et de voir l’émergence effective de paroles et de savoirs. Autrement dit, la dynamique partenariale permet d’interroger à la fois les rapports de pouvoir entre acteur·rice·s de la recherche participative, mais aussi la construction de communautés de pratiques[16], par une démarche réflexive en continu. La recherche participative est alors une modalité, collective et en dehors des murs universitaires, de formation (y compris pour les chercheur·se·s) et, par là, nous l’espérons, d’émancipation.

Appendices

Notes

-

[1]

Pour en savoir plus, nous renvoyons au livre issu de la recherche et au site internet compagnon de l’ouvrage : https://jeunesdequartier.fr/

-

[2]

Cet entretien s’appuie sur les réflexions conduites avec d’autres chercheur·se·s impliqué·e·s sur ces terrains : Olivier Brito, MCF, Université Paris Nanterre, Sciences de l’éducation, Cref ; Frédéric Dufaux, MCF, Université Paris Nanterre, Géographie, LAVUE ; Anne D’Orazio, MCF, École nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette, LET. Il est également nourri des échanges avec Jacinthe Rivard (professeure associée, École de travail social, Université de Montréal, Québec) et Édouard Zambeaux (journaliste, cofondateur du média la Zone d’Expression Prioritaire [ZEP], France) qui ont eu lieu lors du colloque de clôture de l’ANR POP-PART des 29 et 30 juin 2022 à l’Université Paris Nanterre.

-

[3]

En France, l’expression « banlieue rouge » désigne, depuis les années 1920, l’ensemble des villes populaires de la banlieue parisienne qui ont une forte population ouvrière et qui sont gérées par des maires communistes. Cela renvoie donc à une réalité sociale, géographique et politique.

- [4]

-

[5]

Bonny, Y. (2017). Les recherches partenariales participatives : Éléments d’analyse et de typologie. Dans A. Gillet et D.-G. Tremblay (dir.). Recherches partenariales et collaboratives (p. 25-44). Rennes : Presses universitaires de Rennes.

-

[6]

Voir le rapport issu du travail de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache (2013) : www.vie-publique.fr/rapport/33298-pour-une-reforme-radicale-de-la-politique-de-la-ville

-

[7]

Le groupe de chercheur·se·s à Corbeil-Essonnes comprenait initialement Olivier Brito (sciences de l’éducation), Jeanne Dufranc (urbanisme), Leïla Frouillou (sociologie), Fanny Salane, (sciences de l’éducation) et Lamence Madzou (ancien habitant des Tarterêts, coauteur avec Marie-Hélène Bacqué de J’étais un chef de gang en 2008).

-

[8]

Dans le projet initial, la production de capsules vidéo était annoncée comme centrale dans la démarche de la recherche participative. Dans les faits, si tous les terrains ont produit de nombreuses capsules, cet outil a été utilisé de manière très différente. Pour les consulter : https://jeunesdequartier.fr/videos

-

[9]

Voir à nouveau le rapport de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache (2013).

-

[10]

Pour sortir des formats universitaires, nous avons proposé de travailler sur un abécédaire croisant des textes de jeunes, de chercheur·se·s, de professionnel·le·s. Le choix des mots de cet ouvrage a fait l’objet de discussions, ouvrant un travail en ateliers-débats puis un atelier d’écriture, avant que les chercheur·se·s, dont la production écrite leur était familière, ne finalisent l’ouvrage à partir de l’ensemble des matériaux recueillis.

-

[11]

Salane, F. et Brito, O. (2021). « Lui, c’est un ”grand” » / « Eux, c’est nos ”p’tits” » : dynamique de catégorisation et ordre social chez les jeunes des quartiers populaires. Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], 25 | Printemps 2021, mis en ligne le 1er mars 2021, consulté le 25 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/sejed/10826

-

[12]

En France, la formation en alternance permet de conjuguer une formation théorique dans un établissement de l’enseignement et une formation pratique en entreprise, tout en étant rémunéré·e.

-

[13]

Pour en savoir plus : https://tryspaces.org/presentation-du-livre-jeune-de-quartier-le-pouvoir-des-mots/?lang=fr

-

[14]

Combe, L. (2014). Processus participatifs et urbanismes à l’échelle métropolitaine. Une perspective comparative entre Lyon et Montréal, Droit et gestion des collectivités territoriales. Dossier : Éducation, formation, recherche. Quelle place pour les collectivités territoriales ? Tome 34, 669-678.

-

[15]

Beaud, S. (1997). Un temps élastique. Terrain. Revue d’ethnologie de l’Europe, 29, 43‑58.

-

[16]

Brito, O. et Salane, F. (2022). Quand la recherche participative rejoint le travail de jeunesse. Les 4es Rencontres du Groupe de Recherche sur les Espaces (Trans)formatifs GRET : L’acte de recherche dans les processus de formations et de transformations, CY Cergy Paris Université, 30 mai 2022.