Article body

Tel que formulé dès la seconde phrase de l’introduction, le propos de l’ouvrage de Pierre Coulange, qui vient de paraître dans la collection Lectio divina[1], apparaît assez ambitieux : « Cette étude se propose de fournir une nouvelle interprétation de l’histoire de la Samaritaine (Jn 4, 1-42) au moyen d’une lecture rigoureuse du texte de l’évangile selon saint Jean. » (p. 7) La fin du même paragraphe fait cependant état d’un « objectif plus modeste : relire simplement le récit en tenant compte de l’énorme masse d’articles et d’ouvrages parus sur la question ». L’introduction précise en finale qu’à la différence de cette profusion d’études, d’articles et de communications portant en général sur tel ou tel aspect particulier du récit, on vise ici à produire « une étude globale sur le projet narratif du Jean », un travail de synthèse « vérifiant la cohérence de toutes ces observations, tout en procédant à une lecture rigoureuse et attentive du texte » (p. 25).

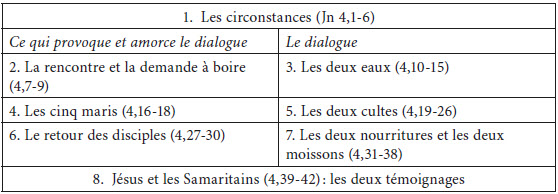

Selon la démarche adoptée, celui-ci n’est pas abordé verset par verset comme dans un commentaire, mais selon une subdivision d’ordre thématique, en fonction des dialogues et de leur contenu.

Ainsi, après un premier chapitre sur Jn 4,1-6 décrivant les circonstances de temps, de lieux et de personne – Jésus, qui sera le seul à se maintenir en scène tout au long du récit, s’y trouve seul mentionné –, les sept suivants abordent successivement les trois étapes, de plus en plus ramassées, des rencontres de Jésus, en traitant séparément ce qui provoque et amorce les dialogues et les dialogues eux-mêmes. La rencontre avec la Samaritaine (4,7-26), dont le récit est le plus élaboré, fait ainsi l’objet de quatre chapitres (2-5) totalisant près de 120 pages, tandis que les deux chapitres (6-7) consacrés à l’échange avec les disciples (4,27-38) et celui (8) sur la rencontre finale avec les Samaritains (4,39-42) ne recouvrent à eux trois que 24 pages.

À cela s’ajoute en finale un chapitre 9 d’une trentaine de pages portant sur la réception ou « les échos du texte de la Samaritaine dans la littérature et les arts » (p. 195). Origène et Jean Chrysostome sont retenus comme représentants de la tradition grecque, Augustin et Thomas d’Aquin de la tradition latine. Deux brefs développements sur les échos liturgiques de part et d’autre sont suivis d’extraits d’auteurs spirituels, en l’occurrence Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, puis Jean Vanier pour l’époque contemporaine. L’esquisse dans le domaine des beaux-arts se borne à commenter en deux pages, parmi une quantité d’oeuvres des 17e et 18e siècles signalées à la p. 224 (note 3), un tableau de Philippe de Champaigne (1602-1674) exposé au musée des beaux-arts de Caen.

Au terme de l’étude, la conclusion souligne, parmi les « résultats majeurs » ressortant de l’exploration du récit : la profondeur théologique dans l’évocation de réalités spirituelles et le dévoilement progressif de l’identité de Jésus comme Messie et Sauveur du monde ; parallèlement, la révélation de l’identité profonde de l’interlocutrice de Jésus, non plus « comme une femme de mauvaise vie mais plutôt comme une personne, certes en situation irrégulière, mais habitée par des questions fondamentales qu’elle ose enfin exprimer » (p. 228) ; la restauration de cette femme dans sa dignité, fruit d’ « une pédagogie exceptionnelle faite de douceur, de perspicacité, de prévenance » (p. 230) ; le foisonnement de la symbolique en écho à celle de l’Ancien Testament, et notamment l’évocation d’une symbolique nuptiale.

Il faut noter, parmi les richesses de cette étude, les synthèses sur l’état de la recherche que contiennent en particulier les quatre chapitres les plus importants (2-5) portant sur le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. On y trouve, de l’un à l’autre, la présentation des interprétations majeures et les données essentielles d’ordre littéraire et historique sur lesquelles elles s’appuient, à propos notamment de l’hostilité entre Juifs et Samaritains en Jn 4,9b (p. 69-72) ; de l’énigmatique « don de Dieu » en 4,10.14 (p. 76-87) ; du rôle et du sens de l’ordre de Jésus en 4,16 : « Appelle ton mari » (p. 125-128) ; de la problématique du lieu de culte (Jérusalem vs Garizim) soulevée en 4,20 par la question de la Samaritaine (p. 152-155).

L’opposition en Jn 4,10-15 entre l’eau matérielle du puits et celle qui renvoie métaphoriquement à une ou des réalités d’ordre spirituel constitue certainement le pivot du récit. Je me demande si l’A. a suffisamment pris en compte, d’abord dans son résumé de la position de I. de la Potterie (p. 83), puis dans la proposition de sa propre lecture, la différence de perspective qui me semble décisive pour l’interprétation. Au v.10, il est question d’un don de l’eau vive dont Dieu est l’auteur et qui pourrait être transmis dans le présent à la Samaritaine par l’intermédiaire de Jésus. Au v. 14, celui-ci évoque au futur (tournure bien notée à la p. 118) un don de l’eau dont lui-même sera l’auteur et qu’il pourra procurer à « quiconque ». Dès lors, ne faut-il pas comprendre que l’eau possède un double symbolisme, l’un renvoyant à un don présent, l’autre à un don à venir ? N’avons-nous pas quelque chose de semblable au chapitre 6 en ce qui concerne le symbolisme du pain ? Là aussi, il est question, d’une part, d’un don du pain dont Dieu est l’auteur dans le présent (6,28-51b) et, d’autre part, d’un don dont Jésus lui-même sera l’auteur dans le futur (6,27.51c-58), et dont la promesse se trouve formulée de manière identique : à « l’eau que je donnerai » (to hydôr ho dôsô) de 4,14, correspond « le pain que moi je donnerai » (ho artos hon egô dôsô) en 6,51c. Dans ce dernier cas, le don à venir est clairement identifié à l’eucharistie. Quant à celui de 4,14 – comme le montre bien l’A., mais déjà, selon lui, celui de 4,10 (p. 85-87) – il sera identifié en 7,37-39 au don de l’Esprit Saint dont il est précisé qu’il surviendra après la glorification de Jésus. Dès lors, le symbolisme de l’eau en Jn 4 – comme celui du pain en Jn 6 – doit renvoyer à la fois à un double don, l’un post-pascal, et l’autre, pré-pascal, transmis par Dieu à travers la mission de Jésus. Or, celle-ci, dès le prologue, a été caractérisée dans ligne de la parole ou de la révélation, désignée en Jn comme la « vérité » (Jn 17,6.14.17). En Jn 1,17 en particulier, il avait été question de celle-ci comme d’un don : « La Loi fut donnée par l’intermédiaire de Moïse, la grâce et la vérité (= la grâce, c’est-à-dire le don, de la vérité) est advenue (au singulier) par l’intermédiaire de Jésus Christ. » Un don que le v. 18 identifie aussitôt après à la révélation de Dieu : « Dieu, personne ne l’a jamais vu. Celui-là, le Fils, (…) nous l’a fait connaître ». Ainsi, selon qu’elle renvoie au temps antérieur ou postérieur à la glorification, l’eau vive ne symboliserait-elle pas à la fois : en 4,10, le don pré-pascal de la révélation transmise par Jésus, que celui-ci pourrait faire dès maintenant à la Samaritaine (confirmé en 4,25), et, en 4,14, le don post-pascal de l’Esprit ? Du même coup, si l’on retient cette interprétation, une parfaite cohérence (peut-être moins facile à percevoir de la manière dont l’A. explique les choses, en particulier à la p. 88 en rapport avec la Trinité), relie les deux parties du dialogue entre Jésus et la Samaritaine, celle sur les deux eaux (4,10-15) et celle sur les deux cultes (4,19-26). Pour adorer Dieu, il faut le connaître et cela résulte du don de la vérité fait par Dieu à travers l’oeuvre de Jésus. Pour adorer Dieu, il faut encore le don de l’Esprit – celui que le discours d’adieu désigne à trois reprises comme « l’Esprit de la vérité » (14.17 ; 15,26 ; 16,13) – et ce don est consécutif à la mort et à la résurrection de Jésus.

Dans son étude de Jn 4,16, l’A. passe en revue diverses compréhensions du sens de la consigne faite à la Samaritaine de faire venir son mari. S’il mentionne une explication selon laquelle il ne convient pas qu’une femme seule reçoive le cadeau d’un inconnu (p. 128), il omet l’explication la plus simple qui est sans doute la meilleure, compte tenu de l’observation de 4,27 [« ils (ses disciples) s’étonnaient qu’il parlât à une femme »] et des moeurs palestiniennes de l’époque selon lesquelles un homme ne pouvait avoir de conversation prolongée avec une femme à moins qu’elle ne soit accompagnée de son mari.

« Tu as eu cinq maris » : tout en reconnaissant dans cette observation de 4,17 une référence à l’expérience singulière de la femme (p. 134 : « un lourd passé, dont la faute ne doit pas forcément lui être attribuée »), l’A. y discerne encore, après bien d’autres, une allusion au syncrétisme religieux des Samaritains et à leur infidélité à l’égard de Yahvé (p. 130-132). À quoi renvoie alors « celui que tu as maintenant » en 4,18 ? Faut-il comprendre que la Samarie, après cinq dieux étrangers, en vénère maintenant un sixième qui n’est toujours pas Yahvé, son véritable « mari » ? Plus fondamentalement, qu’est-ce qui, dans le texte, permet de postuler ce passage de l’expérience personnelle de la Samaritaine à l’expérience collective des Samaritains ? Si les maris successifs représentent symboliquement les dieux étrangers vénérés en Samarie, comment comprendre la réaction de la femme au v. 19 (« Seigneur, je vois que tu es un prophète ») et surtout, plus loin, celle du v. 39 (« il m’a dit tout ce que j’ai fait ») ? Les v. 39-42 dans leur ensemble ne laissent entendre nulle part que les Samaritains se soient sentis dénoncés dans leur infidélité et qu’ils soient décidés à se convertir ; simplement, ils reconnaissent Jésus comme le « Sauveur du monde ».

L’ouvrage souligne régulièrement les rapprochements possibles entre différents traits du récit de la Samaritaine et l’Ancien Testament, par exemple les cycles d’Élie et d’Élisée et les « gestes prophétiques annonciateurs de vie » accomplis par ces derniers : « Un tel rapprochement n’est ni anecdotique ni fortuit. Il a une signification théologique et s’impose manifestement dans l’évangile de Jean pour souligner la mission de Jésus tout entière orientée vers la vie. » (p. 54) Nous pouvons bien effectuer de tels rapprochements, mais y a-t-il des indices dans le texte lui-même que Jean y a pensé et les a voulus, comme c’est le cas par exemple chez Luc dans le récit de la réanimation du fils de la veuve de Naïn dans lequel les mêmes termes exactement font écho à l’expérience d’Élie : « Et il le rendit à sa mère » (Lc 7,15) ? Pour rester dans Jean lui-même, n’indique-t-il pas explicitement les rapprochements, par exemple avec le serpent élevé au désert (3,14-15) ou le don de la manne fait aux pères (6,58) ? N’est-il pas risqué de ranger parmi les intentions cachées de l’évangéliste les parallèles plus ou moins étroits auxquels peut faire penser le texte ? Si, en l’absence d’indices suffisants, il peut être aventureux d’effectuer des rapprochements avec des textes de l’Écriture, à plus forte raison avec des textes du judaïsme, le plus souvent de datation incertaine, amenant à conclure par exemple, en lisant Jn 4,6.10 en lien avec le motif juif de « l’Esprit et la source du temple » (p. 98-101) : « Ainsi, tout se passe comme si Jésus, trônant sur les eaux inférieures, se présentait à la Samaritaine comme le nouveau temple d’où jaillit l’eau de l’Esprit. » (p. 100)

C’est encore en exploitant tout un faisceau de rapprochements que l’A. en vient, de façon originale, à discerner une dimension nuptiale dans le récit de Jn 4 (p. 141-147). Tout d’abord, souligne-t-il, un certain nombre de motifs contenus dans la péricope elle-même orientent dans cette direction. Ainsi, la rencontre d’un homme et d’une femme près d’un puits évoque de nombreuses scènes de l’Écriture ; la mention de Jacob en particulier fait penser à l’expérience en ce sens des Patriarches, Jacob lui-même faisant la rencontre de Rachel, sa future épouse, auprès d’un puits à Harân, et, avant lui, le serviteur d’Abraham celle de Rebecca, la future épouse d’Isaac, près d’une source à Nahor ; à quoi s’ajoute la même demande de l’eau, « Donne-moi à boire », quoique formulée un peu différemment en Gn 24,43.45 et en Jn 4,7. Ainsi donc, « (l)a rencontre avec la Samaritaine auprès d’un puits n’est pas sans évoquer une symbolique nuptiale. C’est d’autant plus manifeste, estime l’A., que Jésus aborde la question de la situation matrimoniale de cette femme. En raison de la thématique de l’eau, il est possible de faire un rapprochement avec la longue lignée des scènes bibliques où un homme offre de l’eau à sa future épouse, ou réciproquement. » (141) À cela s’ajoutent, dans le reste de l’évangile de Jean, certains thèmes apparentés. Ainsi, sans employer le verbe comme tel, le récit de Gn 24 insiste sur le fait que le serviteur est envoyé au loin chercher une épouse pour le fils d’Abraham, comme l’évangile souligne à maintes reprises que Jésus est l’« envoyé » du Père. Bien présente en Jn, la symbolique nuptiale se retrouve explicitement dans le récit de Cana (2,1-11) et dans le témoignage final de Jean : « Qui a l’épouse est l’époux… » (3,29). L’A. croit encore en retrouver le filigrane à l’arrière-fond de Jn 14,2-3, où Jésus annonce aux disciples qu’il part leur préparer une demeure auprès du Père, comme le fiancé préparait une demeure pour accueillir sa future épouse. En Jn 17, dans la grande prière, Jésus rend grâces à quelques reprises pour les dons qu’il a reçus du Père, à commencer par celui des disciples : « Ils étaient à toi et tu me les as donnés » (17,6 ; cf. 17,9.24). « Ces actes de donner et de recevoir, estime encore l’A., peuvent être compris (…) en rapport avec une thématique nuptiale. L’épouse, en effet, est donnée à l’époux qui la reçoit comme son bien. » (p. 145) D’où la conclusion : « Tous ces rapprochements convergent vers une thématique nuptiale qu’il convient d’interpréter. » (p. 145) En effet, quel sens cette symbolique peut-elle prendre dans le cas de Jésus et de la Samaritaine ? Ceux-ci représentent, selon l’A., la Judée et la Samarie, les deux anciens royaumes jadis séparés par le schisme. La symbolique nuptiale signifierait ainsi la réunification du peuple par une foi commune dans le Messie (p. 146). Et ainsi se réalise la parole de Jn 17 : « Le lieu de Sichem – jadis lieu de séparation des deux royaumes – et la conversation entre Jésus et la Samaritaine sont suggestifs d’une thématique nuptiale dont le chapitre 17 de l’évangile pourrait être la clé. Jésus reçoit comme épouse ceux que le Père lui confie : « Ils étaient à toi et tu me les as donnés ». » (p. 147) Quelque peu essoufflé sans doute au sortir des méandres d’une argumentation donnant l’impression de courir plusieurs lièvres à la fois, le lecteur se laissera-t-il convaincre, en considérant en particulier le poids accordé aux connotations d’ordre nuptial, nulle part explicites, du discours d’adieu ?

L’ouvrage contient, dès l’introduction, une section (p. 15-17) portant sur « l’art de l’ironie » caractéristique de Jean, dont il sera question à diverses reprises dans la suite. Selon la définition qui en est donnée au point de départ, « il s’agit d’une figure littéraire qui s’établit à partir d’un mot qui peut être pris dans un sens commun ou dans un sens métaphorique » (p. 15). Cette notion, pour une part, semble rattacher l’ironie au malentendu ou à la méprise résultant de la non-perception de l’une des composantes d’une double signification. En outre, elle paraît situer la double signification au niveau des mots seulement, ce que confirment les exemples allégués : « nous avons un dialogue entre Jésus et un personnage, avec la forme de l’ironie : pour Nicodème il y a équivoque sur la nouvelle naissance. Pour la Samaritaine, il y a équivoque sur l’eau » (p. 13) ; dans le même sens à la p. 180 : « Remarquons l’étonnante symétrie de l’ironie johannique : la Samaritaine ne comprenait pas quand Jésus lui parlait de l’eau vive. Les disciples ne comprennent pas quand Jésus leur parle de la nourriture. » Ainsi comprise, la notion d’ironie paraît insuffisante pour rendre compte de l’ampleur du phénomène tel que perçu et défini par la recherche récente sur l’évangile de Jean. Ce procédé, en effet, a fait l’objet de multiples études, en particulier dans l’exégèse nord-américaine des deux dernières décennies du 20e siècle. La note 2 de la p. 15 où l’A. livre sa notion de l’ironie johannique se contente de renvoyer à l’oeuvre pionnière de David W. Wead de 1970 – dont une nouvelle édition augmentée vient de paraître[2] – et la bibliographie finale ne fait aucune mention de toutes celles qui ont suivi, en particulier aux États-Unis, notamment celles de R. Alan Culpepper (1983) et de Paul D. Duke (1985), qui ont marqué la recherche subséquente[3]. Selon ces recherches, l’ironie, pour une part, n’est pas à relier aux mots seulement[4]. Elle s’attache aussi à des affirmations, ce que l’A. semble reconnaître, élargissant sans le dire sa notion d’ironie, lorsqu’il rapproche celle de Jean de l’ironie socratique (p. 16-17) qui déborde manifestement le niveau des mots. De même lorsqu’il voit dans l’affirmation sous forme de demande de la Samaritaine en 4,15 « une expression typique de l’ironie johannique » (p. 121). Un exemple d’ironie liée à des affirmations est celle de Caïphe en Jn 11,50, selon laquelle « il est de votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple ». L’affirmation possède une double signification. Pour le grand-prêtre, cela signifie simplement qu’il vaut mieux se débarrasser d’un agitateur susceptible d’inquiéter les autorités romaines et de susciter de leur part une intervention dommageable à l’ensemble du peuple (11,48). Mais il est parfaitement inconscient que sa déclaration peut aussi rendre compte du sens le plus fondamental de la mission de Jésus. L’expression « mourir pour le peuple », en effet, si elle peut signifier simplement « être liquidé à la place du peuple », peut aussi être comprise au sens de « donner sa vie en faveur ou pour le salut du peuple », comme l’évangéliste prend soin de l’expliquer aussitôt : « il prophétisa que Jésus allait mourir pour le peuple, et pas seulement pour le peuple, mais afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (11,51-52). À son corps défendant, Caïphe proclame à l’avance une donnée essentielle de la foi au Christ. Ainsi se vérifie une dimension supplémentaire de l’ironie : ces affirmations, parfois de grande portée et de grande profondeur, proclamant, à propos de Jésus notamment, des vérités que leurs auteurs ne soupçonnent même pas, viennent le plus souvent de gens indifférents, hostiles ou opposés à ce dernier. Parfois, l’ironie s’attache non à des affirmations, mais à des interrogations. C’est le cas notamment en Jn 4,12, quand la Samaritaine demande à Jésus : « Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?[5] » Pour elle, évidemment, la réponse ne peut être que négative : l’inconnu qu’elle a devant elle et qui vient de lui demander à boire ne peut être qu’un homme ordinaire, sans commune mesure avec le patriarche dont le souvenir était relié au puits où tous deux viennent d’entamer conversation. Il en sera de même en Jn 8,53 quand, dans le climat tendu d’une controverse, des Juifs demandent à Jésus : « Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? (…) Pour qui te prends-tu ? » Pourtant l’opinion que ces gens écartent à coup sûr, le lecteur, lui, sait qu’elle est la bonne et s’en amuse : Jésus est effectivement bien plus grand que Jacob et Abraham. Parfois encore, l’ironie en est plutôt une de situation. C’est le cas par exemple quand Pilate pose la question désabusée : « Qu’est-ce donc que la vérité ? » (18,38) à celui dont le lecteur sait qu’il est lui-même la Vérité (14,6). N’est-ce pas aussi le cas quand la Samaritaine, en 4,25, dit à Jésus : « Je sais que le Messie doit venir, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, celui-là, il nous dévoilera tout » ? La brave femme ne se rend pas compte que le Messie est juste là devant elle, tentant de l’ouvrir à des révélations qu’elle persiste à ne pas saisir.

À quelques reprises, l’A. parle du « rôle d’apôtre » de la Samaritaine (e.g. p. 13 ; 17), ce qui n’est pas juste si l’on entend les choses au sens strict. La femme n’est pas « envoyée » par Jésus comme le sera Marie de Magdala (20,17-18). Elle constitue plutôt un « témoin » – la toute première après Jean (1,7.15.19) –, comme l’affirme explicitement 4,39 [« ils crurent… à cause de la parole de la femme qui témoignait (martyrousès)]. Et en elle se vérifie comme dans le Précurseur une caractéristique johannique majeure du témoin : conduire à Jésus et s’effacer.

Cet ouvrage, on l’aura senti, dénote une lecture très attentive du récit de Jean et il saura inspirer une lecture de même type à qui le prendra pour guide, en lui faisant découvrir bien des significations et des richesses inaperçues. Il est regrettable que la qualité de cette étude soit quelque peu entachée par des négligences et des manques d’uniformité dans la présentation matérielle et en particulier dans le système des références[6].

Appendices

Notes

-

[1]

Pierre Coulange, La Samaritaine. Une invraisemblable rencontre (Lectio divina, 276). Paris, Cerf, 2020, 13,4 × 20,9 cm, 248 p., ISBN 978-2-204-13680-8.

-

[2]

The Literary Devices in John’s Gospel. Revised and Expanded Edition. Foreword by R. Alan Culpepper, Eugene OR, Wipf & Stock, 2018.

-

[3]

Culpepper lui-même a retracé l’évolution de cette recherche dont on trouvera les références jusqu’en 1995 dans « Reading Johannine Irony », dans R. Culpepper – C. Clifton Black (eds.), Exploring the Gospel of John. In Honor of D. Moody Smith, Louisville KY, Westminster John Knox Press, 1996, p. 193-207.

-

[4]

Comme cela ressort de la définition proposée par Paul D. Duke : « all irony (1) is a double-layered or two-storied phenomenon, (2) presents some kind of opposition between the two levels, and (3) contains an element of “innocence” or unawareness » (Irony in the Fourth Gospel, Atlanta GA, John Knox, 1985). Sur l’ampleur de l’ironie en Jn et ses liens avec le double sens, le jeu de mots et le malentendu, on pourra lire Michel Gourgues, En Esprit et en vérité. Pistes d’exploration de l’évangile de Jean, Montréal-Paris, Médiaspaul, 2002, p. 54-59, 66-70, 76-77.

-

[5]

Coulange ne parle pas d’ironie à propos de cette question mais plutôt d’une sorte de défi que lui lance la femme : si tu veux me donner de l’eau, il faudra que tu accomplisses un miracle ! (p. 105, 107)

-

[6]

Signalons-en quelques-uns au cas où ils se révéleraient utiles : tantôt nom de la ville avant celui de la maison d’édition, tantôt l’inverse ; tantôt nom de la ville francisé, tantôt non, ou francisé à moitié (ex. Tubingen, p. 19) ; tantôt mentions de la ville, de la maison et de la date d’édition indiquées lors de la première mention d’un ouvrage et omises ensuite, tantôt répétées ; tantôt prénoms au long, en général lors de la première mention des auteurs et initiales seules dans la suite, cependant pas uniformément ; tantôt nom de la collection des ouvrages, tantôt non ; multiples variations dans la référence aux revues et périodiques : tantôt indication du volume et du numéro avant l’année, tantôt l’inverse ; tantôt indication du volume et du numéro, tantôt du volume seul, tantôt de l’année seule ; tantôt par exemple Vol. 69, No 2, Juin 1950, tantôt vol. 69, no 2 (ou n. 2, ou n° 2), 1950 ; tantôt 69-2, 1950, tantôt 69, 2, 1950…