Abstracts

Résumé

Cet article évalue l’importance des ateliers d’artistes à Montréal tout en interrogeant leurs logiques de localisation. L’analyse des ateliers inscrits aux registres de la Ville de Montréal entre 1996 et 2005 montre une forte concentration dans les quartiers centraux, une tendance au regroupement dans quelques édifices-phares et un fléchissement important de l’offre depuis l’an 2000. Elle révèle également une logique de localisation qui répond moins à celle des nouveaux arrondissements qu’à la structure linéaire de l’ancienne base industrielle de Montréal. La conclusion discute les politiques publiques pouvant favoriser une meilleure insertion des artistes dans la ville.

Abstract

This article looks at artist studios as they recently developed in Montréal following a new policy by the City of Montréal to encourage the transformation of “abandoned” industrial buildings into new spaces for the arts. The study documents an important concentration of these work-spaces in the central districts of Montréal and a trend towards increasing amalgamation in selected buildings along the old rail network. Stable from 1996 until 2000, the number of studios has drop significantly in 2005 following the recovery of the real estate market. The article discusses the consequences of this linear rather than concentric distribution on the possibility of establishing an official “cultural district” in the center of Montréal.

Article body

Cet article s’intéresse aux ateliers d’artistes et à leur inscription dans le tissu urbain montréalais. Il cherche d’abord à déterminer si ce type d’équipement est toujours recherché par les créateurs trente ans après que Daniel Buren eut annoncé « la mort de l’atelier » au profit de lieux de création in situ seuls jugés capables de refléter l’esprit des lieux (Buren, 1979 ; Lawless, 1990). Nous chercherons ensuite à évaluer l’importance du phénomène des ateliers à Montréal, une ville qui aime se présenter comme métropole de création artistique[1]. Une troisième série de questions concerne les modes d’inscription de ces ateliers dans la ville. Où les artistes choisissent-ils d’installer leurs lieux de travail ? Au centre ? Dans les quartiers « branchés » ? Choisissent-ils de se regrouper ? Sont-ils mobiles ? Quelle est la logique sociospatiale de leur localisation ? En conclusion, nous nous interrogeons sur les politiques publiques susceptibles de favoriser une meilleure insertion des artistes dans la ville.

Doit-on appuyer les artistes dans leur quête de lieux de travail ou privilégier plutôt la localisation d’ateliers dans des pôles (clusters) créatifs ? Comment concilier une action publique qui tienne compte à la fois des besoins et des intérêts qui le plus souvent s’expriment sectoriellement et professionnellement (la culture, l’éducation, les artistes) avec une volonté de privilégier la proximité et profiter ainsi des retombées d’une dynamique essentiellement territoriale (Faure et Douillet, 2005) ?

Le lent retour des artistes dans la ville

La présence des artistes dans la ville a toujours capté l’attention des autorités et si de tout temps on s’est beaucoup méfié d’eux, on a aussi toujours préféré ne pas les savoir trop loin. À Florence, par exemple, on exigeait des artistes qu’ils se manifestent lors des grandes processions civiques et des entrées princières tout en multipliant les contraintes pour qu’ils déménagent de l’autre côté de l’Arno et ainsi libérer la ville des « nuisances » que leurs ateliers ne manquaient pas de créer (Goldthwaite, 1980). À Paris, les artistes se sont d’abord établis dans les environs du Louvre - ils sont plus de 1000 à la veille de la Révolution - pour ensuite déménager sur la Rive-Gauche, près de Saint-Germain-des-Prés, revenir sur la Rive-Droite à Montmartre à partir de 1870 et de nouveau changer de rive, pour Montparnasse, dans les années 1920 (Delorme et Dubois, 2002 ; Gaussen, 2006). La Deuxième Guerre mondiale allait mettre fin à cet âge d’or parisien où ateliers, galeries et cafés deviennent, du moins se plaît-on à le dire et à l’écrire, les lieux magiques d’une nouvelle créativité.

La suite de l’épopée migratoire des artistes allait reprendre cinquante ans plus tard dans un quartier new-yorkais situé au sud de la rue Houston - South of Houston -, SoHo[2]. Entre 1955 et 1965, SoHo devient ainsi la destination de choix des artistes peintres qui arrivent à se loger facilement dans d’anciens ateliers de confection rendus disponibles en attendant d’être remplacés par une autoroute qui ne verra jamais le jour. C’est le début de ce qui allait devenir l’hégémonie new-yorkaise sur les arts visuels, une hégémonie qui tiendrait autant aux manoeuvres du Département d’État américain pour faire reconnaître l’Expressionnisme abstrait des Pollock, De Kooning et autres comme le symbole de la liberté à l’américaine (Guilbeaut, 1985) qu’à la possibilité pour ces artistes d’occuper à peu de frais de très grands ateliers, munis d’ascenseurs, et d’y produire et des tableaux aux dimensions jusque-là inégalées, preuve cette fois de la richesse des États-Unis (Zukin, 1982 ; Simpson, 1981)[3].

Aucune autre ville n’a pu répéter avec le succès de SoHo, même New York. Par exemple, alors qu’on aurait voulu que les artistes s’installent autour de la 42nd Street afin de redonner vie à cette zone considérée insalubre, ces derniers choisirent plutôt Brooklyn et même les environs du World Trade Center, un environnement jugé plus prestigieux et plus sécuritaire (sic)[4]. À défaut d’artistes pionniers capables de coloniser d’autres SoHo, plusieurs villes se sont rabattues sur la présence d’une Grande ou même d’une « Très Grande » institution culturelle ou sur la concentration d’équipements pour obtenir le même effet. L’obsession du « Grand » se continua jusque dans les années 1980, notamment en France avec les Grands Travaux du Président Mitterrand

Paradoxalement, le succès même de SoHo contribua à faire baisser encore plus la cote des artistes créateurs auprès des pouvoirs publics. Certes, l’expérience de SoHo avait prouvé que les ateliers d’artistes pouvaient contribuer à la guerre idéologique dans un climat de Guerre Froide tout en servant de moteur à la réhabilitation d’espaces urbains en voie de dégradation, mais montrait aussi qu’il n’est pas facile de légiférer pour tenir compte de la plus-value urbanistique des quartiers ainsi réhabilités. En effet la réhabilitation de SoHo fut un tel succès qu’il fallut rapidement mettre en place des mesures permettant aux nouveaux occupants, légaux ou non, d’acquérir une certaine permanence dans les lieux. Renouvelé à intervalle régulier depuis vingt ans, ce cadre réglementaire ne fait plus l’unanimité. On lui reproche de ne servir qu’à protéger les propriétaires de lofts qui ont ainsi la possibilité de sous-louer leurs précieux espaces à des courtiers de Wall-Street ou à commerces touristiques, seuls capables de payer les loyers exorbitants exigés par d’anciens artistes devenus propriétaires (Hudson, 1984). Le tourisme culturel jusque-là limité à la visite de lieux célèbres prend avec SoHo le virage de la recherche d’atmosphère et de l’imprégnation de la culture des lieux, un virage dénoncé par le milieu artistique qui y perd son unité : les galeries choisiront alors de « coloniser » Chelsea un peu plus au nord de SoHo (Kostelanetz, 2003) ; les artistes tendront à migrer vers Brooklyn.

L’une des retombées immédiates de l’engouement pour les Place des Arts, Lincoln Center et autres complexes culturels fut de focaliser l’attention sur les équipements, reléguant les arts (et les artistes) au rang de simples rouages dans des coalitions de croissance urbaine (Growth Coalitions) (Whitt, 1987a, 1987b). Un peu partout la présence d’artistes sert à cautionner des projets de redéveloppement dont la logique est, au mieux, urbanistique et, au pire, strictement touristique. À Paris comme à New York, les années 1980 furent celles de ces équipements de diffusion de « classe mondiale » servant de vaisseau amiral à un développement artistique assimilé ici à une flotte toujours prête à prendre la mer.

Les artistes au secours de la ville

À partir des années 1990, plusieurs facteurs convergent pour ramener les artistes au coeur de politiques culturelles préoccupées jusque-là par les équipements - le béton diront certains - et l’image positive qu’ils procurent à la ville. D’abord, on remarque un désabusement croissant quant à la contribution tout autant économique que culturelle des grands équipements de diffusion ou même des méga-événements culturels ou sportifs dont on conteste de plus en plus les retombées (Evans et Shaw, 2004). Ce questionnement atteint même le musée Guggenheim de Bilbao (DelCastillo, 2000 ; Gomez, 1998 ; Plaza, 1999), l’icône des équipements de prestige dont on a mis en question l’effet sur la relance économique, sociale et même culturelle de la ville. Les « quartiers culturels » et autres Cultural Districts sont eux-mêmes de plus en plus critiqués en vertu non seulement de leur dérive à la Disneyworld mais aussi du peu d’effets d’entraînement et de retombées concrètes sur la création ou même sur l’image de marque des villes[5].

À cela s’ajoute un nouveau militantisme des organisations artistiques professionnelles ainsi que la création de regroupements - le Mouvement des arts et des lettres (MAL) au Québec - réclamant activement une amélioration des conditions de vie et de pratique des artistes[6]. Très rapidement, les artistes ont réussi à s’imposer comme un porteurs de retombées sociales positives, en opposition directe aux industries culturelles, la télévision en particulier, source de violence et d’anomie sociale Depuis le milieu des années 1990, la déclinaison des impacts positifs des arts est devenue pratique courante dans les présentations des organisations d’artistes. Poirier (2005), par exemple, dénombrait récemment 150 indicateurs distincts de tels impacts.

Troisièmement, la montée en puissance de la perspective territoriale pour expliquer les succès économiques de certains pays et de certaines régions a contribué à légitimiser ce que d’aucuns disaient depuis longtemps : les arts et la culture ne sauraient eux non plus se développer sans leur insertion dans un cadre territorial. Longtemps concernées par les questions d’accessibilité et de démocratie, les politiques culturelles sont elles aussi passées à l’heure territoriale, un transfert rendu d’autant plus facile à la suite du désengagement accéléré des gouvernements nationaux, en France et aux États-Unis entre autres, pour le financement de la culture et une montée en force des financements locaux et régionaux. Malgré un scepticisme initial, cette territorialisation du développement culturel a finalement profité aux artistes et aux professionnels de la culture toutes catégories confondues dans la mesure où ces derniers ont pu se vendre comme les interprètes par excellence d’une identité territoriale de plus en plus valorisée.

Mais c’est finalement l’apparition hautement médiatisée d’un nouveau joueur conceptuel, l’économie créative et son cortège de concepts-associés (travailleurs créatifs, villes créatives, classe créative), qui permettra aux artistes de relayer les équipements comme levier magique du progrès économique urbain. Le rapport du New England Business Council (2000) fut sans doute le premier à inclure la catégorie des travailleurs directement reliés au secteur des arts dans une étude prospective sur l’avenir de l’économie de la région. Jusque-là, les travaux sur Boston et la Nouvelle-Angleterre avaient surtout porté sur la contribution des grandes institutions d’enseignement (Harvard, MIT), des concentrations d’entreprises de haute technologie (Route 128), des laboratoires de recherche gouvernementaux, les dépenses de R-D. Pour la première fois, une analyse économique considérait les enseignants en musique et les professeurs de théâtre comme des acteurs suffisamment importants pour être comptabilisés. Ce rapport fit boule de neige et bientôt la National Governors Association, jusque-là peu encline à s’intéresser aux arts, y allait à son tour de ses analyses sur la nécessité pour chaque État de bien gérer son « dividende artistique » (NGA, 2001).

La notion de classe créative, popularisée par les travaux de Richard Florida, laisse entrevoir l’existence d’une nouvelle main-d’oeuvre hautement qualifiée qui, affranchie des contraintes du marché, est particulièrement mobile et autonome lorsqu’il s’agit d’emménager dans une ville plutôt qu’une autre (Florida, 2002, 2005). À chaque ville dès lors de produire l’image ou, parfois, de révéler la réalité d’un milieu effervescent et accueillant. Par rapport au discours traditionnel présentant l’artiste comme un être socialement marginal et politiquement radical, le renversement est complet. Voilà donc l’artiste promu « ressource stratégique », une ressource qu’il importe d’installer convenablement dans la ville et dont il faut publiciser la présence[7].

La suite de cet article s’intéresse à la localisation des ateliers d’artistes sur le territoire montréalais. Les ateliers dont il est ici fait mention sont ceux inscrits entre 1996 et 2005 au programme de la Ville de Montréal pour remboursement de la surcharge de taxe d’affaires[8]. Il s’agit d’un échantillon forcément ciblé dans la mesure où seuls les artistes professionnels des arts visuels et des métiers d’art, tels que définis par la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels et des métiers d’art et de la littérature, peuvent avoir accès à ce programme. De plus, ce programme ne vise que des ateliers situés dans des espaces à vocations industrielles ou commerciales, excluant ceux logés dans des espaces à vocation strictement résidentielle[9]. La plupart des données - tirées d’une enquête réalisée pour la Ville de Montréal en 2004 - portent sur la période 1996-2002. Cette première série de données est toutefois complétée par celles de 2005, année financière la plus récente disponible depuis le dépôt de la première enquête[10].

Portrait de l’artiste comme urbain

En 1996, l’ensemble de l’île de Montréal comportait 322 ateliers « remboursés » par l’entremise du programme municipal. Ce dernier connaît d’abord une phase ascendante - avec un apogée en 2001 de 440 ateliers -, avant de retomber en 2005 à 348. Entre 1996 et 2002 la moyenne des remboursements annuels accordés par atelier s’établit à 607 $. En 2005, il marque une hausse pour s’établir à 718 $. La quasi-totalité de ces ateliers sont situés dans les huit arrondissements centraux de Montréal[11]. Les trois quarts d’entre eux sont occupés par des artistes en arts visuels.

Le « refoulement » du nombre d’ateliers tout comme la hausse des coûts d’occupation, enregistrés en fin de période, s’expliquent principalement par le regain récent du marché immobilier. Les artistes qui, jusqu’alors, avaient pu bénéficier de coûts d’opportunités exceptionnels en matière d’espaces locatifs, se retrouvent dès lors en concurrence avec d’autres joueurs : la réaffectation « résidentielle » (ou « condominisation ») de nombreux espaces à vocation industrielle jusque-là occupés par des artistes s’ajoute à une demande issue d’autres secteurs d’activité. Il est difficile de savoir jusqu’à quel point la dynamique favorable à l’occupation d’ateliers dans des espaces industriels et commerciaux, au cours de la période, dépend d’une sous-évaluation passagère du marché immobilier. Il est possible que la situation actuelle représente en fait le plafond normal. Il est également possible que le plancher n’ait pas encore été atteint[12].

Malgré cette conjoncture moins favorable en 2005 qu’en 2001, on peut conclure sans trop de risques que la demande d’ateliers se porte bien à Montréal. Le fait que l’appui financier de la Ville de Montréal demeure somme toute fort limité suggère que l’intérêt des artistes ne correspond aucunement à un quelconque effet de subvention. Avec près de 350 ateliers répartis dans 155 immeubles, l’offre est également encore bien présente en 2005.

Plusieurs raisons expliquent cet engouement des artistes montréalais pour l’atelier. La disponibilité d’espaces industriels et commerciaux à bon marché demeure sans doute la raison la plus évidente ; mais elle n’est pas la seule. D’autres formes d’organisation de la production que l’atelier individuel et privé auraient en effet pu être privilégiées, notamment celle des ateliers coopératifs. Bien que l’on retrouve plusieurs centres d’artistes autogérés à Montréal (dont une vingtaine subventionnés par les gouvernements provincial et fédéral), la majorité d’entre eux a été amenée à placer davantage l’accent sur la diffusion que sur la production conventionnelle en ateliers[13]. La difficulté de mettre sur pied ce type d’ateliers communautaires, du moins par rapport à d’autres villes d’Amérique du Nord, tient-il à un individualisme plus prononcé de la part des artistes, soit qu’ils aient peu à gagner par la coopération, soit que leur esprit rebelle demeure allergique à toute forme d’organisation structurée ? Cela tient sans doute aussi à la reconnaissance du statut professionnel qu’implique ce choix d’occuper un atelier dans la ville centre, surtout s’il se traduit par une participation au programme municipal de remboursement de la taxe d’affaires : ce programme, en effet, n’est accessible qu’aux artistes dits « professionnels » selon les termes des lois québécoises sur le statut de l’artiste[14].

La décision d’occuper un atelier, et de se doter d’une « place d’affaires » plus visible, participerait de la sorte d’un processus plus large de construction de l’identité et du statut professionnels des artistes, processus dont les retombées ne sont pas que symboliques, dans la mesure où la « réputation » ouvre directement - et d’autant plus dans les secteurs artistiques - à un ensemble de possibilités économiques ou matérielles (subventions, expositions, etc.). Comme une majorité d’artistes le signalent lors d’entretiens recueillis à l’été 2007, le fait d’occuper un atelier hors de son lieu de résidence permet de distinguer l’artiste professionnel du simple amateur. De plus, à l’encontre de la représentation romantique du « loft d’artiste », tous se montrent réservés quant à la mixité fonctionnelle de l’atelier et de la résidence : l’atelier est essentiellement un lieu de travail et n’est que par défaut associé à une fonction résidentielle. Une artiste d’origine latino-américaine y voit même un trait proprement « bureaucratique » : « Tout le monde est dans sa petite boîte […] un cadenas sur sa porte ; c’est comme des bureaux. […] Ici l’atelier est un espace pour cacher tes idées. T’as besoin d’un rendez-vous pour prendre un café. […] Au Québec les artistes veulent trop se considérer comme des travailleurs : ils vont à leur atelier comme s’ils allaient travailler au bureau… » Enfin, la réputation de l’édifice où est logé l’atelier, qui va souvent de pair avec sa centralité, se révèle un motif crucial de localisation : selon plusieurs, en effet, le simple fait d’occuper un atelier dans un édifice reconnu par le milieu professionnel comme lieu de regroupement d’artistes attire la reconnaissance des pairs.

Cette présence importante des ateliers d’artistes au coeur de Montréal confirme aussi que, pour l’instant, le phénomène de l’exode des artistes vers les banlieues et les zones périurbaines, vers les plus petits centres urbains et même vers les campagnes est encore loin d’acquérir au Québec l’importance qu’il a pu prendre aux États-Unis, en Ontario et en Colombie-Britannique (Bunting, 2001 ; HillStrategies, 2006).

Près de 350 ateliers en 2005, et une pointe de 440 en 2001, ces chiffres justifient-ils la prétention montréalaise au statut de métropole culturelle ? Les réponses varieront selon les points de vue. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres comparables pour d’autres villes nord-américaines. Impossible donc de situer Montréal par rapport à ces autres métropoles. À New York, il y aurait plus de 3 000 ateliers d’artistes en arts visuels dont près de 1 500 sur la seule Île de Manhattan. Mais New York est New York. Une enquête menée à Boston auprès d’artistes se disant « intéressés » par le concept d’ateliers-résidences a conclu qu’ils seraient environ 350 artistes en arts visuels à utiliser un atelier (à l’intérieur ou l’extérieur de leur résidence) dans les quartiers centraux de la ville (Boston Redevelopment Authority, 2002, 2003), soit à peu près le même nombre que pour le programme montréalais. Il reste que, à la suite d’une recension des politiques d’appui aux arts et à la culture dans les villes canadiennes et américaines, le nombre d’ateliers et d’ateliers-résidences à Montréal apparaît bien supérieur à celui de Minneapolis, Chicago, San Francisco et Philadelphie, et cela même compte tenu des populations respectives et du nombre d’artistes actifs dans le secteur des arts visuels et des métiers d’art. Il n’est pas facile de départager ces interprétations et interroger les artistes eux-mêmes ne nous avance guère. Ainsi, les rares travaux empiriques sur la question, ceux de Jackson (2003) ou England (2004) et surtout l’enquête menée par la Boston Redevelopment Authority (2003) confirment que les critères de choix des artistes ne sont pas toujours conformes à l’image qu’on peut s’en faire. Ainsi, à Boston, le principal critère présidant au choix d’un quartier ou d’un milieu immédiat, pour 68 % des répondants, est le caractère « sécuritaire » des lieux. Viennent ensuite les préoccupations reliées au transport, à la proximité des parcs et des espaces verts, la présence d’autres artistes venant en dernier lieu. Comme bon nombre de développeurs de San Francisco l’ont appris à leurs dépens, l’atelier-résidence n’éclipse pas tout le reste aux yeux des artistes (England, 2004 ; Coupland, 2002)[15]. Dès qu’on leur en donne la possibilité, plusieurs artistes choisissent de s’affranchir de ce rôle de défricheurs de nouveaux espaces urbains dans lesquels certains décideurs voudraient bien les voir se cantonner. Pour les créateurs, la localisation n’a peut-être pas la valeur magique qu’on lui prête souvent.

Il ne semble pas que l’art-post-studio (Buren, 1979 ; Lawless, 1990) ait encore fait des ravages importants à Montréal, du moins pas suffisamment pour convaincre les artistes de se passer d’un atelier. Certes la définition que l’on donne de l’atelier, et surtout l’utilisation que l’on en fait, diffère très certainement de ce qui pouvait exister à Montparnasse dans les années 1930 ou à SoHo dans les années 1960 et 1970. Le nomadisme annoncé par Buren demeure encore largement une vue de l’esprit et rares sont les artistes qui expriment le besoin de se libérer de la tyrannie de l’atelier, préférant se déplacer d’un lieu d’exposition à un autre, retournant ainsi « à une vieille tradition du travail artistique, celle des fresquistes, des mosaïstes, d’avant le développement de la peinture à l’huile et du tableau transportable au XVe siècle » (Rodriguez, 2002, p. 135)[16]. Bref, l’atelier et l’établissement d’artistes sont des phénomènes sociaux et urbains importants à Montréal. Non seulement existent-ils en nombre suffisant et sont-ils suffisamment visibles pour marquer l’environnement, mais le fait qu’un nombre aussi important d’artistes acceptent de se « dévoiler » pour profiter d’une subvention somme toute modeste témoigne à la fois d’une grande précarité et surtout de leur volonté de s’inscrire à l’ordre du jour des débats publics. Déjà, ils font l’objet de visites guidées et de promenades organisées.

Une volonté de regroupement

L’analyse permet d’abord de distinguer des catégories d’immeubles en fonction du nombre d’ateliers qui y sont regroupés (voir tableau 1). Bien que la catégorie d’immeubles ne comportant qu’un seul atelier compte pour plus des deux tiers des emplacements selon les années, cette catégorie ne fournit jamais plus de 30 % des ateliers : 25 % en moyenne entre 1996 et 2002, sans beaucoup de variation d’une année à l’autre, et 30 % en 2005. En revanche, la grande majorité des ateliers subventionnés - près des deux tiers en 2005 mais les trois quarts entre 1996 et 2002 - restent logés dans des emplacements abritant au moins un autre atelier subventionné. Cette évolution dénote un fléchissement notable des catégories d’immeubles permettant des regroupements. Entre 1996 et 2002, en moyenne, la moitié des ateliers se trouvent dans un immeuble abritant au moins six ateliers ; en 2005, cette proportion a fondu à 37 %. Les immeubles ne comportant qu’un seul atelier constituaient 67,5 % du stock d’immeubles en 1996 et 2002, bien que le nombre d’immeubles de cette catégorie soit passé de 77 à 110 entre les deux dates ; en 2005, malgré une stagnation à 109, leur proportion est encore à peu près du même ordre (70 %). Le nombre d’immeubles abritant de « 2 à 5 ateliers » passe quant à lui de 23 en 1996 à 38 en 2001 et même 40 l’année suivante ; en 2005, malgré leur diminution (36), leur proportion dans le stock d’immeubles demeure également inchangé (23 %). À l’opposé, on constate une réduction notable des immeubles de 6 ateliers ou plus : il y en avait 14 en 1996 contre 13 six ans plus tard ; en 2005, il n’en restait plus que 10.

C’est dire qu’on trouve de moins en moins à Montréal d’immeubles offrant les conditions d’espace requises pour accueillir plusieurs ateliers. Le regain immobilier de la fin du millénaire semble aussi avoir eu pour effet de limiter les possibilités de regroupements pour les refouler dans des immeubles de plus petite taille. Chaque immeuble perdu peut ainsi avoir des conséquences importantes sur l’offre d’ateliers. Cela explique en partie l’intensité du débat public dès qu’on annonce qu’un immeuble jusque-là utilisé par des artistes se convertit à d’autres usages. Ce débat, tout autant que les concentrations d’ateliers dans des immeubles « à haute intensité artistique », contribue sans doute à la réputation de Montréal en tant que ville de création.

Les immeubles phares : une espèce en voie d’extinction ?

Au cours de la période, treize immeubles ont regroupé à un moment ou un autre au moins 9 ateliers (tableau 2). En 1996, ces emplacements regroupaient à eux seuls, près de la moitié des ateliers (47,5 %). Entre 1996 et 2002, en moyenne, ils regroupaient plus de quatre ateliers sur dix (44,4 %). En 2005, ils en regroupaient à peine plus du tiers (35,1 %). Le nombre de ces immeubles phares n’a pourtant guère changé au cours de la période : à peu près une douzaine, un peu plus en 1999 (13), un peu moins en 2005 (11). Ils ne sont donc pas directement responsables de la hausse du nombre d’ateliers enregistré jusqu’en 2001. En début de période, on constate la disparition de l’un d’entre eux (4530, rue Clark) - ce qui n’a pas eu d’effet significatif sur l’offre dans cet arrondissement - et l’arrivée d’un autre dans l’arrondissement Rosemont à peu près au même moment (le 305, Bellechasse).

Tableau 1

Catégories d’immeubles selon le nombre d’ateliers subventionnés, 1996-2002 et 2005, nombres absolus (N) et pourcentages

Nombre d’ateliers |

Moyenne annuelle 1996-2002 |

2005 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Immeubles avec atelier(s) subventionné(s) |

Ateliers subventionnés |

Immeubles avec atelier(s) subventionné(s) |

Ateliers subventionnés |

|||||

N |

% |

N |

% |

N |

% |

N |

% |

|

1 |

98 |

67,6 |

98 |

24,9 |

109 |

70,3 |

109 |

31,1 |

2 à 5 |

33 |

22,8 |

99 |

25 |

36 |

23,2 |

113 |

32,2 |

6 à 10 |

8 |

5,5 |

55 |

14,1 |

7 |

4,5 |

54 |

15,4 |

11 à 30 |

5 |

3,4 |

91 |

23,2 |

2 |

1,3 |

33 |

9,4 |

31 à 58 |

1 |

0,7 |

51 |

13 |

1 |

0,6 |

42 |

12,0 |

Total |

145 |

100 |

394 |

100 |

155 |

100 |

351 |

100 |

Plus significatif est le fait, en fin de période, d’une réduction importante du nombre d’ateliers regroupés dans ces grands immeubles : presque tous enregistrent en effet un fléchissement important du nombre d’ateliers[17] ; et l’un d’entre eux a tout bonnement disparu sans être remplacé, le 10, Ontario Ouest, devenu le SLEB, après sa transformation en copropriété. On connaît de plus les problèmes rencontrés depuis l’automne 2004 au 2025-2065, Parthenais (connu également sous le nom d’édifice Grover), la volonté du propriétaire étant d’en modifier la vocation. Ces « refoulements » hors des grands immeubles ont certainement eu un impact sur la baisse globale d’ateliers enregistrés en 2005. Ces fléchissements ressortent en effet le plus souvent comme irréversibles. Un atelier « perdu » est rarement retrouvé dans un même immeuble ou dans un immeuble phare de remplacement (rues Masson et Fullum notamment).

Et puis, il y a phare et phare. Sur l’ensemble de la période, un seul immeuble en impose vraiment par son importance et par sa stabilité, soit le Canal Complexe rue Saint-Ambroise dans le Sud-Ouest. Avec ses 56 ateliers en 2002 et malgré le fait d’être passé à 42 en 2005, il domine encore largement le champ des immeubles de cette catégorie.

Ces chiffres permettent aussi de souligner une autre caractéristique du marché de l’immobilier artistique de Montréal, soit l’absence totale d’édifices nouveaux construits avec l’intention d’accueillir des artistes ou des ateliers d’artistes. Contrairement à au moins une vingtaine de villes américaines, les artistes montréalais apparaissent condamnés à du « vieux », une condamnation qui s’inscrit dans une tendance de fond du paysage culturel montréalais où, sauf pour la Grande Bibliothèque, la réhabilitation et le rafistolage l’emportent haut la main sur la construction neuve.

À première vue, ce parti pris pour la reconversion n’a que des avantages. Ne permet-elle pas d’assurer la survie d’édifices à valeur patrimoniale qui autrement se verraient condamnés à l’oubli ou au pic des démolisseurs ? La réhabilitation et la reconversion permettent d’assurer la continuité d’une occupation et redonnent vie, souvent à peu de frais, à des immeubles ou des quartiers. Non seulement, la continuité de la trame urbaine est-elle assurée, mais aussi celle de la mémoire. C’est toute l’ingéniosité des artistes montréalais, leur volonté de redonner vie à leur ville et de faire « plus » avec « moins », du « neuf » avec du « vieux », qui est ici mis en évidence.

Mais l’autre côté de la médaille, est de permettre aux artistes montréalais d’apporter leur contribution à une définition du « neuf » qui ne soit pas limitée par les seules exigences du marché de la revente et de la réhabilitation. Comme l’ont souligné les travaux sur les Artists-Oriented Buildings à Boston, New York et Seattle, les besoins des artistes ne sont pas nécessairement les mêmes selon que ces derniers sont consultés dans le cadre de projets de réhabilitation ou de nouvelles constructions (England, 2004 ; Kartes, 1993 ; Boston Redeveloppement Authority, 2003). Ainsi alors que la solidité des planchers est souvent mentionnée comme l’une des raisons pour lesquelles les artistes en arts visuels apprécient les anciens locaux industriels, cette exigence de solidité vient loin derrière celle de l’isolation sonore ou d’une plomberie adaptée lorsqu’on leur demande leurs préférences pour une installation dans un édifice construit selon leurs spécifications.

Un marché fébrile

Une quatrième caractéristique permet de qualifier le marché montréalais des ateliers d’artistes, sa fébrilité. De 1996 à 2002, période pourtant faste, seulement 68 immeubles demeurent inscrits au registre. En 2002, la majorité des immeubles dont les demandes de subvention sont issues (58 %) ne faisaient donc pas partie du registre initial. On constate de plus qu’il y a presque autant de « disparus » au cours de cette période que de « survivants » : en effet, si 68 immeubles sont inscrits au registre tout au long de la période, 46 immeubles (comprenant 64 ateliers) initialement inscrits ont cessé d’y apparaître et 95 nouveaux sont apparus. Comprenant 131 ateliers, ces nouveaux immeubles ont sans doute permis d’absorber les 64 ateliers disparus et une partie des nouveaux arrivants. Ce n’est plus le cas en 2005. Cette tendance était d’ailleurs perceptible dès 2002, le rythme d’entrée des nouveaux immeubles ayant considérablement diminué cette année-là, alors que les taux de disparition augmentaient sensiblement. L’équilibre demeure donc précaire car même si de nouveaux édifices s’ajoutent à chaque année au bassin des immeubles potentiellement reconvertibles, ceux-ci comprennent moins d’ateliers, ce qui ne fait qu’accroître la fébrilité du marché et l’inquiétude des artistes. Les chiffres pour les années subséquentes devraient permettre de dire si les quelque 350 ateliers d’artistes subventionnés en 2005 constituent un point d’équilibre.

Tableau 2

Nombre d’ateliers dans les principaux immeubles de regroupement par arrondissements et moyenne, 1996-2002 et 1996, 2001, 2005

|

1996 |

2001 |

Moyenne 1996/2002 |

2005 |

|---|---|---|---|---|

Arrondissement Ville-Marie | ||||

2025-2065, Parthenais (Grover) |

9 |

28 |

21 |

23 |

460, Ste-Catherine Ouest |

12 |

7 |

9 |

1 |

10, Ontario Ouest (SLEB) |

25 |

22 |

24 |

- |

Arrondissement Plateau Mont-Royal | ||||

24, Mont-Royal Ouest |

15 |

14 |

14 |

5 |

4530, Clark |

12 |

- |

2 |

- |

5505, St-Laurent |

6 |

7 |

9 |

5 |

2177, rue Masson |

5 |

7 |

7 |

8 |

Arrondissement Sud-Ouest | ||||

901-1001, Lenoir/ 976-1050, Lacasse |

4 |

14 |

10 |

9 |

4710-4712, St-Ambroise (Complexe Canal) |

44 |

58 |

51 |

42 |

3980-4030, St-Ambroise |

11 |

8 |

10 |

5 |

Arrondissement Rosemont / Petite-Patrie | ||||

305, Bellechasse |

- |

16 |

9 |

11 |

5500, Fullum |

1 |

6 |

3 |

9 |

Arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve | ||||

2019, Moreau |

9 |

7 |

6 |

4 |

Sous-total des 13 immeubles |

153 |

194 |

175 |

122 |

|

Part des 11 immeubles par rapport % à l’ensemble des ateliers N |

47,5 (322) |

44,1 (440) |

44,4 (394) |

35,1 (348) |

La structuration du paysage artistique montréalais

L’atelier d’artiste et « l’immeuble d’artistes » existent bel et bien à Montréal comme catégories de lieux culturels : avec annuellement plus de 350 lieux répartis dans plus ou moins 150 immeubles, l’atelier est apparemment bien ancré dans le paysage artistique montréalais. Une présence réelle, fébrile, mais contribue-t-elle à donner un sens au paysage artistique de la ville ?

Une centralité qui se maintient

Malgré l’impact négatif du regain immobilier, le nombre d’ateliers admissibles au programme de subvention est demeuré important entre 1996 et 2005. À une échelle macroscopique, les artistes en quête d’ateliers susceptibles d’être subventionnés, soit à cause de leur arrivée sur le marché ou parce qu’ils doivent quitter un espace ayant changé de vocation, peuvent encore trouver au centre de Montréal des lieux pour les accueillir. Car derrière cette « stagnation » ou ce « déclin » du nombre d’ateliers se profile un autre phénomène, celui de l’importante concentration des ateliers d’artistes dans les huit arrondissements du centre de Montréal. Ces derniers regroupent en effet, entre 1996 et 2002, 98 % des ateliers et 95 % des immeubles ayant profité du programme. En 2005, la situation est rigoureusement identique.

Même si encore une fois nous ne disposons pas de données permettant de comparer la situation de la Ville de Montréal à celle qui prévaut ailleurs, l’importance de cette concentration et surtout sa grande stabilité dans le temps fournissent des indications intéressantes sur la mobilité et la localisation de ces catégories d’artistes professionnels. À cet égard, il apparaît que la fusion de 2001 n’a pas eu d’effets d’entraînement. Pour 2001 et 2002 on ne compte que six demandes en provenance d’Outremont et trois de Ville-Mont-Royal (par la suite défusionnée). En 2005, Lasalle et Outremont ne fournissent que 8 des 348 ateliers. Des arrondissements comme Saint-Laurent, Verdun, Lachine - où l’on pouvait croire trouver de nombreux ateliers - ne répondent tout simplement pas à l’appel. On peut évidemment interpréter de façons diverses ce manque de diffusion géographique : manque d’information, peu d’intérêt de la part des artistes pour des localisations dans ces nouveaux arrondissements, peu d’artistes déjà présents dans ces arrondissements. En faisant l’hypothèse que les artistes en arts visuels sont fort peu nombreux à travailler dans ces arrondissements, et moins nombreux encore à y utiliser un atelier hors de leur domicile, on peut raisonnablement avancer qu’à l’exception des huit arrondissements centraux, il y ait peu de demandes pour des ateliers au sens où le Programme de remboursement de la Ville de Montréal l’entend.

Mais une centralité dispersée

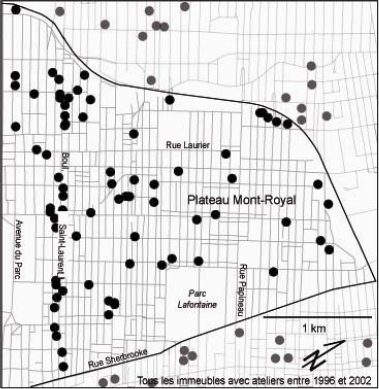

Si un aussi grand nombre d’ateliers, et c’est vrai aussi pour toutes les catégories d’équipements culturels, est concentré au Centre de Montréal, c’est surtout que ce Centre englobe un très large territoire. Le quadrilatère défini par les rues Avenue du Parc et Saint-Pierre à l’ouest, la rue de la Commune au sud, la rue Villeray au nord et la rue Iberville à l’est regroupe certes près de 60 % des ateliers d’artistes des arrondissements centraux de Montréal, mais il s’agit d’un territoire extrêmement vaste où vivent près de 225 000 Montréalais. Même à la plus petite échelle du Plateau Mont-Royal, la dispersion reste d’ailleurs remarquable (voir carte 1). En matière d’ateliers, cet arrondissement n’est pas l’affaire d’une seule rue ou d’un seul quartier, ce qui, comme nous le verrons, limite considérablement les possibilités d’action grâce à des mesures de spot zoning.

L’étalement et la stabilité du nombre d’ateliers d’artistes au centre de Montréal sont riches de signification. Ils témoignent, avons-nous dit, de la disponibilité soutenue d’établissements et de locaux susceptibles de les accueillir, au moins durant les dix années de ce programme. Bien que le fléchissement récent puisse inquiéter, l’offre de locaux se maintient à un niveau élevé, sous la poussée d’une demande sans doute plus forte encore. Le fait est d’autant plus surprenant que les artistes en arts visuels sont parmi les plus mobiles et que les concentrations de ces artistes dans tel ou tel centre urbain sont extrêmement fluctuantes (Heilbrun et Gray, 1993 ; Markusen, 2004). Au Canada, ils constituent avec les artistes du secteur des métiers d’art le fer de lance du mouvement de relocalisation des artistes vers les petites municipalités (Mitchell, Bunting et Piccioni, 2004 ; Bunting, 2001).

Carte 1

Les ateliers d'artistes sur le Plateau Mont-Royal

Les arrondissements in de Montréal

Parmi les huit arrondissements centraux de Montréal, certains apparaissent plus centraux que d’autres (tableau 3). En moyenne, pour la période 1996-2002, Ville-Marie et le Plateau Mont-Royal se partagent pratiquement le premier rang, avec respectivement 109 et 98 ateliers subventionnés. Ces deux arrondissements regroupent de la sorte plus de la moitié de l’ensemble des ateliers (53 %). Le Sud-Ouest, en troisième place, avec 88 ateliers et 15 immeubles, fournit quant à lui près du quart des ateliers (23 %) mais beaucoup moins d’immeubles (10 %) ; cela indique l’importance des regroupements dans ce secteur. En revanche, la position de Ville-Marie a fortement régressé depuis cette date. Comme le montrent les données de 2005, c’est le seul des huit arrondissements à enregistrer des pertes tant en nombre d’ateliers que d’immeubles, et ces pertes sont importantes. Le Sud-Ouest arrive maintenant en deuxième place, loin devant Ville-Marie qui se situe pour sa part au même niveau que Rosemont/Petite-Patrie. La progression de ce dernier arrondissement est d’ailleurs tout aussi remarquable pour l’ensemble de la période que le déclin de Ville-Marie. Encore que la priorité de Ville-Marie en début de période apparaisse toute relative. En effet, entre 1996 et 2002, à peine un peu plus du quart (28 %) des ateliers des huit arrondissements centraux s’y retrouvait. Par contre, c’est le cas de près de quatre établissements sur dix (38 %). C’est cette concentration très visible d’immeubles avec des ateliers d’artistes qui a pu donner l’impression d’une certaine densité dans cet arrondissement. Ce n’est plus le cas par la suite.

La dynamique territoriale

Au départ, Ville-Marie et le Plateau se trouvent à peu près au même niveau d’ateliers et d’immeubles, devançant d’assez loin tous les autres arrondissements. La dynamique dans Ville-Marie se distingue toutefois par une croissance importante d’immeubles et d’ateliers d’artistes, de 1996 à 1999, suivie d’un fléchissement dramatique, de 2000 à 2005 : l’arrondissement enregistre alors une baisse importante du nombre d’ateliers, avec une perte de près du tiers du nombre d’ateliers inscrits en 1996. Dans le Plateau Mont-Royal, en revanche, la progression est plus lente, l’apogée n’étant atteint qu’en 2002 ; le fléchissement subséquent est également nettement moins dramatique : l’arrondissement, qui surpasse Ville-Marie à partir de 2002 en nombre d’ateliers, retrouve en 2005 le même nombre d’ateliers qu’en 1996, pour un plus grand nombre d’immeubles (ce qui indique sans doute un déficit relatif d’immeubles phares dans cet arrondissement après 2002).

Tableau 3

Ateliers et établissements dans les arrondissements centraux de Montréal 1996-2002 (moyenne) et 2005

Arrondissements |

1996/2002 (moyenne) |

2005 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ateliers |

Établissements |

Ateliers |

Établissements |

|||||

N |

% |

N |

% |

N |

% |

N |

% |

|

Plateau Mont-Royal |

98 |

25,1 |

40 |

27,6 |

92 |

27,1 |

45 |

30,0 |

Ville-Marie |

109 |

27,9 |

41 |

37,6 |

61 |

17,9 |

27 |

18,0 |

Rosemont/Petite-Patrie |

44 |

11,3 |

21 |

14,5 |

60 |

17,6 |

27 |

18,0 |

Sud-Ouest |

88 |

22,6 |

15 |

10,3 |

75 |

22,1 |

18 |

12,0 |

Côte-des-Neiges/NdG |

14 |

3,6 |

8 |

5,5 |

15 |

4,4 |

8 |

5,3 |

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension |

16 |

4,1 |

7 |

4,8 |

17 |

5,0 |

11 |

7,3 |

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve |

11 |

2,8 |

5 |

3,4 |

15 |

4,4 |

9 |

6,0 |

Ahuntsic/Cartierville |

6 |

1,5 |

4 |

2,8 |

5 |

1,5 |

5 |

3,3 |

TOTAL* |

390 |

100 |

145 |

100 |

340 |

100 |

150 |

100 |

* Les autres arrondissements touchés sont, en 2005, Lasalle et Outremont, et, entre 1996 et 2002, Outremont, Westmount, Ville Mont-Royal ainsi que Rivières-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles.

Le cas du Sud-Ouest apparaît pour sa part plus stable, avec un apogée plus tardif que dans Ville-Marie mais plus ancien que dans le Plateau, et une stabilisation un peu du même ordre que dans le Plateau : l’arrondissement retrouve en 2005 le même nombre d’ateliers qu’en 1996. Enfin, Rosemont/Petite-Patrie, bien que freiné dans son élan à partir de 2002, se démarque clairement, pour l’ensemble de la période 1996-2005, par des taux de croissance positifs tant en ateliers qu’en immeubles. Compte tenu de la décroissance qui affecte Ville-Marie, et de la stagnation qui affecte les deux autres arrondissements, cette dynamique est remarquable. Notons finalement que Mercier/Hochelaga-Maisonneuve est le seul arrondissement à maintenir en 2005 le niveau atteint à son apogée, en 2002 ; c’est peut-être le signe d’un développement futur.

Trois axes structurants

La seule analyse par arrondissement est toutefois trompeuse. Dans plusieurs cas, il suffirait de déplacer les limites d’un arrondissement d’une rue plus à l’ouest ou au sud pour avoir un portrait tout à fait différent. C’est que les ateliers sont souvent concentrés aux frontières des arrondissements ou dispersés un peu partout sur le territoire de l’arrondissement. Plutôt que de parler « d’Arrondissements artistiques », peut-être devrions-nous parler d’axes ou même de corridors ?

Une analyse spatiale plus fine de la période 1996-2002 révèle ainsi l’existence de trois axes autour desquels tendent à se regrouper la quasi-totalité des ateliers (94 % des demandes aussi bien en 1996 qu’en 2002) : l’axe du boulevard Saint-Laurent, celui du Canal Lachine (prolongé vers l’est par la rue Notre-Dame) et celui de la Voie ferroviaire du CP (carte 2)[18].

Ces trois axes traversent sept arrondissements et longent souvent des zones limitrophes entre arrondissements. Les immeubles phares identifiés précédemment sont tous localisés à l’intérieur de ces corridors ; ceux-ci ont par ailleurs tendance à accueillir une proportion toujours plus grande d’ateliers et d’immeubles. Hors de ces corridors, le salut apparaît plus difficile. Le tableau 4 présente la distribution des ateliers et des immeubles selon ces trois axes.

Carte 2

Les trois axes de la présence d’ateliers à Montréal

Tableau 4

Distribution annuelle et taux de croissance des ateliers et immeubles selon trois axes de regroupement, 1996-2002

Année |

Boulevard Saint-Laurent |

Voie ferroviaire du CP |

Canal Lachine/ Rue Notre-Dame |

|---|---|---|---|

|

Ateliers/Immeubles |

Ateliers/Immeubles |

Ateliers/Immeubles |

1996 |

167/66 |

91/38 |

122/33 |

1997 |

178/70 |

102/44 |

132/39 |

1998 |

191/75 |

110/41 |

152/44 |

1999 |

208/91 |

130/50 |

167/51 |

2000 |

196/87 |

143/56 |

168/48 |

2001 |

211/94 |

151/58 |

170/44 |

2002 |

193/98 |

147/62 |

155/42 |

|

Taux de croissance (%) |

16 % - 49 % |

62 % - 63 % |

27 % - 27 % |

L’axe du boulevard Saint-Laurent

L’axe le plus important, compte tenu du nombre d’ateliers et d’immeubles, se situe le long du boulevard Saint-Laurent. Cet axe traverse six arrondissements et tend à se prolonger plus au nord, jusque dans le quartier Ahuntsic, et à déborder sur la frontière est de l’arrondissement Outremont. Entre 1996 et 2002, le nombre d’ateliers inscrits au programme de subvention passe de 167 à 193, soit un taux de croissance de 16 %. Le nombre d’immeubles passe quant à lui de 66 à 98, pour un taux de croissance de 49 %.

L’axe de la Voie ferroviaire du CP

Un deuxième axe longe la voie du CP, traversant sept arrondissements ainsi qu’un arrondissement défusionné par la suite (Ville Mont-Royal), dont il délimite les frontières respectives. La densité des ateliers est toutefois plus significative à la frontière de deux de ces sept arrondissements (le Plateau et Rosemont/Petite-Patrie) et l’intersection de cet axe avec celui du boulevard Saint-Laurent. La densité, bien que non négligeable, est nettement plus faible à la limite des quartiers Centre-Sud et Hochelaga. L’axe tend par ailleurs à déborder sur les frontières d’Outremont et à se prolonger faiblement vers l’ouest à travers Mont-Royal et Côte-des-Neiges. Bien que cet axe ne soit pas le plus important en nombre d’ateliers et d’immeubles, c’est celui qui connaît les plus forts taux de croissance en ateliers (62 %) comme en immeubles (63 %).

L’axe du Canal Lachine/rue Notre-Dame

Le troisième axe traverse un plus petit nombre d’arrondissements, trois au total : il longe le Canal Lachine dans l’arrondissement Sud-Ouest, croise l’axe Saint-Laurent (par le Vieux-Montréal) dans Ville-Marie et se prolonge dans Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, dans la continuité de la rue Notre-Dame. Malgré une densité plus forte à l’intersection des deux axes précédents, son pôle majeur se situe manifestement dans l’arrondissement Sud-Ouest, le long du Canal Lachine : ce secteur rassemblait en effet à chaque année depuis le début de la période, plus de la moitié de l’ensemble des ateliers situés sur cet axe. Entre 1996 et 2002, le nombre d’ateliers inscrits au programme de subvention passe de 122 à 155, et le nombre d’immeubles de 33 à 42, pour un taux de croissance de 27 % dans les deux cas. Ces taux sont sensiblement plus élevés que pour l’axe du boulevard Saint-Laurent, mais plus faibles que pour celui du CP.

On constate pour la période une pérennité incontestable de ces corridors : la croissance du nombre d’ateliers à Montréal y est largement concentrée ; et, s’il y a des déplacements, ceux-ci se produisent la plupart du temps à l’intérieur de ces corridors. L’analyse de la variation annuelle du nombre d’ateliers (et non des immeubles) pour ces trois axes au cours de la période 1996-2002 indique que celui du boulevard Saint-Laurent occupe la première place tout au long de la période. En revanche, l’écart entre l’axe du Canal et l’axe du CP, qui joue au départ en faveur du premier, se rétrécit progressivement pour disparaître complètement en 2002. Dans les trois cas, par ailleurs, on constatait une progression constante jusqu’en 1999, suivie de fléchissements plus ou moins affirmés depuis cette date.

Une intersection en croissance

Ces axes se croisent par ailleurs à trois endroits pour former des intersections où la concentration d’ateliers et d’immeubles peut s’avérer particulièrement forte. C’est le cas spécialement à l’intersection des axes du boulevard Saint-Laurent et de la Voie ferroviaire du CP. Si en 1996, cette intersection ne regroupait encore que 44 ateliers - pour 13 % de l’ensemble des ateliers participant au programme cette année-là -, en 2002, le nombre d’ateliers a doublé (83), représentant 20 % des demandes. Les deux autres intersections ne semblent pas avoir eu le même pouvoir d’attraction puisqu’elles sont demeurées stationnaires perdant même de leur importance relative.

Nous avons déjà fait allusion aux pertes et aux gains d’immeubles et d’ateliers pour l’ensemble des arrondissements. Ces gains sont particulièrement importants à l’intersection CP/boulevard Saint-Laurent (17 immeubles et 39 ateliers supplémentaires). En revanche, sur le reste du boulevard Saint-Laurent, on enregistre un déficit important du nombre d’ateliers (-21) malgré une croissance réelle du nombre d’immeubles (+11). Plus précisément, toujours entre 1996 et 2002, 39 % des nouveaux ateliers subventionnés et 52 % des ateliers survivants sont situés à cette intersection.

Les ateliers d’artistes : les implications sur les politiques publiques

Quelles peuvent être les conséquences d’une telle analyse sur les politiques publiques ? Jusqu’ici, la Ville de Montréal s’est contentée d’un appui modeste aux ateliers d’artistes comptant sur des modifications à ses règles de zonage pour ouvrir de nouveaux territoires à la colonisation des artistes. Si on se fie aux chiffres de 2005, il ne semble pas que cette libéralisation ait réussi à compenser la diminution importante au chapitre de l’offre. Pour maintenir ces ateliers dans les quartiers centraux, des mesures plus proactives devront être envisagées. Ces mesures devront aussi s’appuyer sur une lecture plus fine du mode d’insertion des artistes dans l’espace montréalais et de leur contribution au développement économique et culturel de la ville.

Une centralité étalée : centre, pôles et lignes

Plusieurs logiques s’entrecroisent pour expliquer la distribution spatiale des ateliers d’artistes sur le territoire montréalais. À une échelle macroscopique, nous sommes clairement en présence d’une logique de centralité avec à la fois un regroupement des ateliers dans les arrondissements centraux de Montréal et un regroupement encore plus marqué dans quatre d’entre eux. Cette diffusion des ateliers à travers un espace central semble la caractéristique principale de l’espace artistique montréalais, du moins tel qu’il se manifeste par les ateliers d’artistes. Certes, à l’intérieur d’un intervalle d’une dizaine d’années, les artistes montréalais bougent beaucoup mais l’étendue de leur « patinoire » demeure sensiblement la même. On peut donc parler de centralité artistique, une centralité qui se maintiendra tant que cette zone continuera d’offrir aux artistes des possibilités de s’installer. Mais cette centralité se prête mal à des interventions publiques territorialisées car la zone couverte par les quatre arrondissements regroupant la majorité des ateliers est immense et aucun d’entre eux ne peut prétendre au titre d’arrondissement artistique. Même à l’intérieur de ces arrondissements, l’étalement demeure la règle.

Cet étalement suggère aussi, par contraste avec une logique de localisation polarisée, un mode de diffusion rhizomatique. Tenter de renverser cette logique de rhizomes au profit de concentrations dans des « Cités des artistes » ou des « Arrondissements artistiques » pour permettre à la proximité de jouer à fond et ainsi créer un effet d’entraînement ne sera pas facile.

La juxtaposition de tous ces déplacements à l’intérieur d’un centre élargi fait-elle ressortir quelques concentrations qu’une analyse trop segmentée aurait gommées ? Pour y répondre nous avons intégré dans une seule carte et sur un seul tableau l’ensemble des ateliers et des immeubles qui se sont retrouvés à un moment ou l’autre sur notre liste entre 1996 et 2002. On y voit apparaître une dizaine de candidats au statut de « pôles ».

Carte 3

Les ateliers d’artistes à Montréal : un polycentrisme en émergence

Cinq d’entre eux ressortent plus largement, à cause de leur isolement relatif : un pôle Sud-Ouest près du Canal Lachine, un pôle Sud-Est dans Hochelaga-Maisonneuve, un pôle Plateau (rue Saint-Hubert/Saint-Joseph), un pôle Rosemont (rue Masson), et, vers le nord, un pôle Saint-Laurent - Jean-Talon à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la Voie du CP, à cheval entre la Petite-Italie et Parc-Extension. Ce pôle est particulièrement intéressant dans la mesure où il se situe à la jonction de trois arrondissements différents. Plus au sud, on peut clairement discerner un pôle Vieux-Port et un pôle Ville-Marie, le premier étant légèrement plus à l’ouest et surtout plus près du fleuve que le second. Enfin, trois autres pôles s’agglutinent le long du boulevard Saint-Laurent, l’un au nord (au sud de la Voie ferrée du CP, à la hauteur du Mile-End), l’autre plus au centre et un troisième plus au sud (mais au nord de la rue Sherbrooke). On peut donc à cet égard parler d’un certain polycentrisme – un polycentrisme mou -, encore que bon nombre de ces pôles aient une existence davantage cartographique que réelle. La présence des artistes dans certaines localisations est à ce point éphémère qu’on peut se demander si elle aura laissé des traces dans la mémoire des lieux.

Quelle politique pour un polycentrisme mou ?

Ces pôles peuvent-ils survivre et mieux encore peuvent-ils se renforcer, grâce, entre autres, à des politiques publiques particulièrement éclairées ? Peut-on identifier un futur SoHo montréalais prêt à émerger de ce polycentrisme mou ?

Un temps considérée, la politique consistant à venir en aide aux artistes désireux de s’établir dans des zones circonscrites - comme le Quartier Saint-Roch à Québec - ne semble pas directement applicable à Montréal. En effet, il avait été imaginé de le faire pour le Vieux-Montréal, où il est cependant rapidement apparu que le stock d’édifices se prêtait mal à ce genre d’exercice et que la réhabilitation du quartier à partir des artisans du multimédia et des nouvelles technologies offrait davantage de possibilités. De plus, l’étendue des zones colonisées par les ateliers d’artistes est telle que l’impact des mesures d’aide serait forcément dilué. Reste la solution d’augmenter de manière significative les avantages fiscaux, entre autres les remboursements de taxes, dont peuvent bénéficier les artistes pour leurs ateliers ou leurs ateliers-résidences. On peut penser qu’une politique plus généreuse pourrait ramener le nombre d’ateliers subventionnés autour de la limite supérieure des 450 ateliers atteinte en 2001, mais une telle « générosité » aurait peu d’effet sur la consolidation des concentrations déjà existantes. Par ailleurs, il faudrait au moins tripler l’aide actuelle pour aider les artistes locataires à consolider leur emprise sur leurs ateliers en leur permettant d’absorber une partie au moins des hausses de loyer inévitables lorsqu’un quartier est devenu à la mode et que les propriétaires découvrent les possibilités de reconversion résidentielle de leurs immeubles[19].

Plusieurs villes européennes, françaises et britanniques surtout, ont tenté avec un certain succès de réhabiliter certaines zones à l’abandon en y tolérant puis en y encourageant l’installation massive d’ateliers et de logements d’artistes (toutes catégories confondues). L’exemple le plus connu de la « mise en culture des friches industrielles » (Raffin, 1996) est celui de la Belle de Mai à Marseille. Créée en 1990 dans les locaux d’une ancienne manufacture de tabac (40 000 m2), La Friche Belle de Mai accueille des artistes, des organismes et associations artistiques, des commerces (galeries, restaurants, cabarets, etc.) et est considérée, à juste titre, comme le déclencheur d’un vaste processus de réhabilitation d’un quartier reconnu aujourd’hui comme un haut lieu de la création (surtout musicale) en Europe.

Les artistes montréalais pourraient-ils développer leur propre Belle de Mai, à l’intérieur d’un éventuel Quartier des spectacles ? Il est permis d’en douter. D’abord, on rappellera que les Brownfields et friches industrielles, réelles ou imaginaires, dans lesquels les artistes auraient pu s’installer assez facilement (anciennes usines Angus, Faubourg aux Récollets, Canal Lachine) ou pourraient encore le faire (Griffintown), ne sont jamais vraiment devenus des zones mortes et ont assez facilement trouvé preneurs pour leur réhabilitation. Comme l’ont souligné Fontan, Klein et Tremblay (2005), les artistes montréalais ont été jusqu’ici peu présents dans les projets de reconversion économique fondés sur l’innovation socioterritoriale. Dans le cas du Faubourg aux Récollets, ils ont même choisi de quitter les lieux, dès les premiers signes de gentrification, leur attachement à ce quartier étant minimal et les possibilités de se loger ailleurs, dans d’autres locaux industriels reconvertis, apparaissant comme une solution plus prometteuse que celle de participer à un « grand récit urbain » dont l’émergence est nécessaire pour le succès de toute reconversion urbanistique à connotation culturelle (SÉnÉcal, 2003 ; Greffe, 2003).

L’existence d’une dizaine d’agglomérats plus denses suggère une autre voie, celle d’une politique d’appui à la création artistique territorialisée et incluant d’autres groupes que les seuls artistes des arts visuels. À Londres, où les efforts en faveur des industries de la création ont été les plus importants, on a choisi non sans difficultés d’inclure dans l’univers des créateurs les artistes du multimédia, les studios d’animation, les designers, les architectes, les musiciens, les artistes de la scène, les concepteurs publicitaires et même les antiquaires (United Kingdom, 1988). Une telle ouverture ne s’est pas réalisée sans peine ; il fallut notamment d’abord circonvenir les résistances des bénéficiaires des programmes initiaux. Mais là n’est pas le problème. À Londres, comme partout ailleurs, il est rapidement devenu évident que la création et les créateurs n’avaient que faire de la concentration et de la proximité. Les clusters d’arts visuels et de métiers d’art tels qu’on les retrouve à Los Angeles pour l’animation, à Bristol pour l’industrie du film et pour le patrimoine dans des villes italiennes sont souvent dispersés dans la ville (Kosianski, 2004 ; Bassett, 2002 ; Scott et Leriche, 2005). Les travaux récents sur les processus de créativité confirment d’ailleurs que la proximité physique n’est qu’une variable secondaire dans la démarche d’innovation (Rallet, 2007). Prendre en compte le lien au territoire et à l’espace est une chose, l’organiser et le soutenir en est une autre, d’autant plus que les besoins des créateurs évoluent dans le temps. Leur définition et leur enracinement dans le territoire aussi. Ainsi si le rap marseillais a pu devenir une véritable industrie urbaine avec des répercussions sur l’industrie graphique et l’industrie de la mode, c’est en s’affranchissant plutôt qu’en se refermant sur ses origines dans le quartier de la Belle de Mai (Suzanne, 2006).

La suite dépend finalement des artistes montréalais eux-mêmes, de leur capacité, d’une part, de se mobiliser autour de cet enjeu, mais aussi, d’autre part, de construire un plaidoyer crédible justifiant l’intérêt (collectif) de donner suite à leurs revendications. Ni la mobilisation, ni le plaidoyer, ne vont de soi. Comme l’illustrent les cas récents du 10, Ontario Ouest et de l’édifice Grover, une telle mobilisation ne se produit généralement qu’à la dernière extrémité, lorsque le changement de fonction est déjà bien engagé, et qu’il est déjà trop tard. Les plaidoyers relèvent quant à eux plus souvent d’une dénonciation des conditions de vie générale des artistes (dans laquelle l’atelier ne représente qu’un élément parmi d’autres) que d’une démonstration convaincante de l’apport de ces lieux de création au bien commun : par exemple en matière de revitalisation urbaine ou, encore, de contribution à la mixité fonctionnelle et sociale des zones où ils sont implantés. Le maintien des ateliers au centre-ville ne peut sans doute être conçu uniquement comme une mesure sociale d’aide aux artistes visuels et aux artisans dans le besoin. L’atelier n’est pas un lieu en vase clos. La plupart du temps regroupés dans un même immeuble, ils cohabitent souvent avec d’autres types d’activités culturelles (théâtre, danse, musique, multimédia, design, entreprises de gestion des arts, etc.). C’était le cas du SLEB, c’est encore celui de Grover ou du Complexe Canal, comme c’était aussi le cas des édifices Vinberg, Cooper et Balfour, ces hauts lieux de regroupements créatifs du boulevard Saint-Laurent des années 1980 (Anctil, 2002). C’est également sans doute le cas de la plupart des immeubles phares que notre étude a permis de repérer jusqu’ici. L’atelier peut se révéler dès lors l’indicateur d’un plus large phénomène, partie prenante de véritables petits centres culturels informels comme autant de noeuds, plus ou moins éphémères.

⁂

La dispersion des ateliers d’artistes n’est pas le fruit du hasard. Elle s’inscrit dans l’histoire de la morphologie industrielle de Montréal, une morphologie où les lignes de chemin de fer et les voies maritimes occupent une place plus importante qu’un quelconque centre géographique. Ces lignes et ces voies, et les édifices industriels et commerciaux dont elles ont amené la multiplication, encerclent et traversent Montréal comme autant de lignes sur lesquelles les artistes se déplacent. Si la logique des pôles et des concentrations a de la difficulté à prendre forme, il en va tout autrement de celle d’une linéarité qui n’est pas sans ressembler à celle de plusieurs villages québécois.

Appendices

Notes biographiques

Guy Bellavance

Guy Bellavance est professeur chercheur au Centre Urbanisation, Culture et Société de l’Institut national de la recherche scientifique. Ses travaux récents concernent l’analyse des situations de travail dans le domaine des arts ainsi que l’étude des phénomènes de consommation et de participation culturelles. Il dirige actuellement une recherche sur le thème de l’éclectisme culturel au sein des nouvelles classes moyennes subventionnée par le CRSH (2006-2009). Ses articles les plus récents ont été publiés dans Sociologie et Société (2004), Opus-Sociologie de l’art (2006) et Poetics (2008).

Daniel Latouche

Daniel Latouche est professeur chercheur au Centre Urbanisation, Culture et Société de l’Institut national de la recherche scientifique. Ses travaux récents portent principalement sur la contribution des arts, de la culture et des nouvelles technologies au développement urbain. Il participe actuellement à un projet financé par l’Observatoire de la culture et des communications sur les indicateurs culturels. Parallèlement, il mène des activités de consultation et de recherche sur la décentralisation et le développement des collectivités locales et régionales en Afrique.

Notes

-

[1]

La Proposition de politique de développement culturel pour la Ville de Montréal (Montréal, 2004) engageait la Ville « à se donner un plan d’action et des outils permettant d’intervenir pour consolider et développer les ateliers d’artistes et les ateliers avec espaces habitables, particulièrement dans les quartiers centraux, en favorisant notamment l’accès à la propriété pour les artistes ». Le Plan d’action 2007-2017 préparé par le Comité de suivi du Sommet culturel de novembre 2007 n’en fait plus mention (Montréal, 2007).

-

[2]

L’année 1956 est habituellement considérée comme l’année charnière où New York supplante Paris comme capitale artistique mondiale. C’est l’année où le Museum of Modern Art (MOMA) organise en Europe la première grande exposition de la nouvelle génération des abstractionnistes américains (Crane, 1987).

-

[3]

À cause de la machinerie lourde d’autrefois, les planchers de ces anciens ateliers de confection étaient extrêmement solides, sans trop de partitions internes et la fenestration y était généreuse, ce qui permettait aux anciens propriétaires d’économiser sur l’éclairage

-

[4]

Plus de 400 ateliers et espaces culturels ont été perdus lors des attentats du 9 septembre (Slaff et Sévos, 2002). À Montréal, à défaut d’un SoHo, les décideurs culturels des années 1980 se mirent à rêver de « corridors » et de « parcours » culturels (Latouche et Lacerte, 1989 ; Germain, Dansereau et Latouche, 1988).

-

[5]

La mode des Cultural Districts - il y en aurait plus de 90 aux États-Unis ; il ne faut pas confondre avec les cultural clusters - s’inscrit dans la continuité de cette quête du mélange idéal d’équipements et d’activités permettant d’accélérer la réhabilitation de zones en perte de vitesse Selon que l’on se place dans la perspective des promoteurs, des décideurs, des sociologues ou des défenseurs des arts, le regard porté sur eux varie énormément (Brooks et Kushner, 2001 ; Frost-Kumpf, 1998 ; Zukin, 1995) Curieusement, aucune évaluation ne tient compte de leur impact sur les artistes et la création comme tels

-

[6]

Cette mobilisation accrue s’est aussi traduite par la décision des organisations artistiques professionnelles d’investir les multiples associations qui se sont donné pour but de faire la promotion des arts en milieu urbain (Les Arts et la Ville, Culture Montréal)

-

[7]

L’engouement pour cette proposition, notamment auprès des décideurs publics, n’a d’égal que les critiques dont elle est l’objet au sein de la communauté scientifique (Roy-Valex, 2006) Markusen, notamment, tout en reconnaissant la haute mobilité des artistes, suggère que leur décision de localisation demeure principalement fondée sur des considérations professionnelles (marché, formation, débouchés, etc), et beaucoup plus rarement sur les prétendus indices de tolérance, invoqués par Florida (Markusen et al, 2004 ; Markusen, 2006)

-

[8]

Effectif depuis 1995, on exclura toutefois cette première année du programme, alors en phase de décollage.

-

[9]

Les ateliers-résidences sont inclus s’ils sont situés dans des zones industrielles, mais exclus s’ils sont installés dans une pièce du logement, dans un sous-sol ou un garage. Le fait que les ateliers retenus soient subventionnés suppose aussi qu’ils soient en règle avec les diverses réglementations municipales. On peut donc faire l’hypothèse que les artistes qui les utilisent représentent un segment à la fois plus officiel et plus professionnel de la population des artistes. Le fait d’avoir une place d’affaire en règle traduit le plus souvent un certain niveau d’engagement professionnel. L’échantillon, qui porte non pas sur des individus mais sur les espaces qu’ils occupent, implique en outre qu’un atelier subventionné puisse être occupé par plus d’un utilisateur. Une enquête menée en 2000-2001 sur les conditions de pratiques des artistes visuels québécois révèle que 1 009 individus déclarent posséder un atelier dans les arrondissements du centre de Montréal (Bellavance, Bernier et Laplante, 2005). Pour 362 d’entre eux, il s’agit d’un atelier distinct de leur lieu d’habitation.

-

[10]

Voir Ville de Montréal, « Subvention aux artistes en arts visuels et en métiers d’art (2005) » dans Liste détaillée des contributions financières aux artistes et organismes culturels 2006, Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, Montréal.

-

[11]

La définition des arrondissements retenue correspond à celle qui prévaut depuis 2001 à la suite du processus de fusion-défusion. Ainsi, l’arrondissement Ville-Marie comprend le quartier Centre-Sud autrefois partie de l’arrondissement Plateau Mont-Royal. Onze arrondissements ont été touchés à un moment ou l’autre par le programme. Aux huit identifiés au tableau 3, on ajoutera Outremont et La Salle (admissibles depuis 2001), Ville Mont-Royal (admissible entre 2001 et 2002) ainsi que Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est.

-

[12]

Plusieurs facteurs qui n’ont rien à voir avec l’offre d’ateliers peuvent expliquer la baisse : le départ des artistes vers les banlieues, une perte d’intérêt pour l’atelier, un attrait décroissant pour un programme somme toute limité et qui force les artistes à s’afficher au grand jour, un resserrement des normes.

-

[13]

Rares sont les centres qui, comme les Ateliers Graff (estampe) créés à la fin des années 1960, sont ouverts 24 heures sur 24. Mentionnons plus récemment le Centre Clark (1989) qui, outre une galerie, gère un atelier-résidence et des espaces d’ateliers fréquentés par une centaine d’habitués, l’Atelier circulaire (1982), coopérative de sérigraphie comptant 80 membres réguliers et une centaine de membres associés. La Fonderie Darling (2002) dispose également de trois ateliers collectifs munis d’équipements spécialisés. Enfin, la Coopérative d’habitation Lezarts (2002), qui compte 33 résidences individuelles comportant un espace atelier minimal, répondrait davantage à un besoin de logement abordable que d’espaces de création (Choquette et Marchand, 2007).

-

[14]

Les deux programmes de la Ville de Québec, celui sur l’acquisition d’ateliers et celui sur la compensation pour la taxe non résidentielle, exigent eux aussi (depuis 2000) une reconnaissance du statut professionnel mais incluent également les artistes de la scène, du moins ceux qui sont régis par la Loi sur le statut professionnel des artistes de la scène, du disque et du cinéma (Aguiar et Boulianne, 2007).

-

[15]

Le désastre – 1 200 unités sans acheteurs – a été tel qu’en 2001 le San Francisco Board of Supervisors a recommandé d’abolir la réglementation de 1988 permettant les espaces de vie/travail (Coupland, 2002).

-

[16]

Le succès du programme d’appui aux ateliers à Québec – plus de 160 ateliers aidés – confirme que c’est aussi le cas dans cette ville (Conseil de la culture, 2006).

-

[17]

Deux exceptions : le 2177, Masson, qui demeure stable, et le 5500, Fullum, qui connaît une hausse.

-

[18]

Notre définition de ces axes se rapproche de celle identifiée par l’étude Boisvert, Mizoguchi & Associés Inc. (1996). Toutefois, à chaque axe nous avons attribué une bande de 1 km2 de part et d’autre de son centre.

-

[19]

De plus, ces subventions soulèvent une question d’équité par rapport à d’autres groupes qui voient souvent d’un mauvais oeil que les artistes aient droit à des fonds publics pour leur permettre d’avoir un lieu de travail dans le centre et près de leur résidence À Seattle, Boston et New York, de violentes querelles ont ainsi opposé artistes et partisans du logement social surtout lorsque vint le temps de convertir un édifice abandonné en résidences et ateliers d’artistes

Bibliographie

- Aguiar, Mauricio Fontanetti et Marie-Christine Boulianne, 2007 La rétention, l’attraction et la répulsion des artistes dans le quartier Saint-Roch suite à la revitalisation, Québec, Rapport de recherche présenté au Conseil de Quartier Saint-Roch.

- Anctil, Pierre, 2002 Saint-Laurent. La Main de Montréal, Sillery, Éditions Septentrion et Montréal, Musée Pointe-à-Caillière.

- Bain, Alison, 2004a « Female artistic identity in place : the studio », Social & Cultural Geography, 5 : 171-193.

- Bain, Alison, 2004b « In/Visible geographies : absence, emergence, presence, and the fine art of identity construction », Tijdchrift voor Economische en Sociale Geografie, 95, 4 : 419-426.

- Bassett, Keith, Ron Griffiths et Ian Smith, 2002 « Cultural industries, cultural clusters and the city : the example of natural film history film-making in Bristol », Geoforum, 33, 2 : 165-177.

- Bellavance, Guy, Léon Bernier et Benoit Laplante, 2005 « Les conditions de pratiques des artistes en arts visuels », Rapport d’enquête, (deuxième édition), Montréal, INRS-UCS.

- Boisvert, Mizoguchi et Associés, inc., 1996 Étude exploratoire sur les mécanismes de financement et de scénarios de gestion des lieux de création et de production pour les artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art à Montréal, Rapport final.

- Boston Redevelopment Authority and Artspace Projects, Inc., 2002 Keeping Boston’s creative capital : a survey of artist space needs, Boston, Boston Redevelopment Authority.

- Boston Redevelopment Authority, 2003 Artist live/work specific design guidelines, Boston, Boston Redevelopment Authority.

- Brooks, A.C. et R.J. Kushner, 2001 « Cultural districts and urban development »,International Journal of Arts Management, 3, 2 : 4-25.

- Bunting, T.E., 2001 « Artists in rural locales : market access, landscape appeal and market exigency », The Canadian Geographer, 45, 2 : 268-284.

- Buren, Daniel, 1979 « The function of the studio », October, 10 : 51-55.

- Choquette, Marcel et Marie-Anne Marchand, 2007 Proposition d’un modèle d’affaires Espaces Créatifs Montréal, MC Conseil développeur d’entreprise, juillet.

- Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches,

- www.culture-québec.qc.ca/ateliers/( Consulté le 10 juillet 2006)

- Coupland, Ken, 2002 « The death of live/work : San Francisco’s recent loft building frenzy offers painful but valuable lessons », Metropolis, (City Weekly), juin, p. 1.

- Crane, Diana, 1987 The Transformation of the Avant-garde. The New York Art World, 1940-1985, Chicago, University of Chicago Press.

- Delorme, Jean-Claude et Anne-Marie Dubois, 2002 Ateliers d’artistes à Paris, Paris, Éditions Parigramme.

- Del Castillo, Jaime, 2000 Job Creation and Local Development Induced by Cultural Infrastructures and Structural Changes in Bilbao, Paris, Programme LEED, OCDE.

- England, Krystal Ann, 2004 New spaces for living and working in the creative economy, M.A. Thesis in City Planning, M.Sc. in Real Estate Development, Cambridge, MIT.

- Evans, Graeme et Phyllida Shaw, 2004 The Contribution of Culture to Regeneration in the U.K. : A Review of Evidence, Londres, Metropolitan University.

- Faure, Alain et Anne Cécile Douillet (dirs), 2005 L’action publique et la question territoriale, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

- Fontan, Jean-Marc, Juan-Luis Klein et Diane-Gabrielle Tremblay, 2005 Innovation socioterritoriale et reconversion économique : le cas de Montréal, Paris, L’Harmattan.

- Florida, Richard, 2002 The Rise of the Creative Class : And how it’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York, Basic Books.

- Florida, Richard, 2005 Cities and the Creative Class, New York, Routledge.

- Gaussen, Frédéric, 2006 Le peintre et son atelier, Paris, Parigramme.

- Germain, Annick, Francine Dansereau et Daniel Latouche, 1988 Lieux et formes de l’activité culturelle à Montréal, rapport remis à la Commission d’initiative et de développement culturel de la Ville de Montréal (CIDEC).

- Goldthwaite, Richard A., 1980 The Building of Renaissance Florence, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

- Gomez, Maria V., 1998 « Reflective images : the case of urban regeneration in Glasgow and Bilbao », International Journal of Urban and Regional Research, 22, 1 : 106.

- Greffe, Xavier, 2003 « Reconvertir autrement. La contribution des friches industrielles », dans : Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein et Benoît Lévesque (dirs), Reconversion économique et développement territorial, Québec, Presses de l’Université du Québec, 225-238.

- Guilbaut, Serge, 1985 How New York Stole the Idea of Modern Art, Chicago, University of Chicago Press.

- Heilbrun, James et Charles M. Gray, 1993 The Economics of Art and Culture. An American Perspective, New York, Cambridge University Press.

- Hill Strategies, 2006 « Les artistes dans les petites municipalités urbaines et rurales du Canada », Regards statistiques sur les arts, 4, 3.

- Hudson, James R., 1984 « SOHO. A study of residential invasion of commercial and industrial area », Urban Affairs Quarterly, 20, 1 : 46-63.

- Jackson, Maria Rosario et al., 2003 Investing in Creativity : A Study of Support Structure of U.S. Artists, Washington, D.C., The Urban Institute.

- Kartes, Cheryl, 1993 Creating Space : A Guide to Real Estate Development for Artists, New York, American Council for the Arts.

- Kosianski, Jean-Michel, 2004 « Les Pôles métiers d’art : des démarches empiriques de développement local relevant des réseaux de solidarité territoriale à finalité productive ? », Revue d’économie régionale et urbaine, 3 : 391-414.

- Kostelanetz, Ric, 2003 Soho : The Rise and Fall of an Artists’ Colony, Londres, Routledge.

- Latouche, Daniel et Sylvie Lacerte, 1989 « Les parcours culturels de Montréal », Cahiers Culture & Ville, 99-28 (première publication 1989), Montréal, INRS-UCS.

- Lawless, Catherine, 1990 Artistes et ateliers, Paris, J. Chambon, éditeur.