Abstracts

Résumé

La fréquence exceptionnelle du suicide au Québec, depuis une trentaine d’années, est-elle généralisée, où se concentre-t-elle surtout dans sa majorité ethnoculturelle, de tradition canadienne-française ? Tandis qu’elle se stabilisait dans la région montréalaise, elle augmentait en périphérie. Est-ce dû au fait que les immigrants et les anglophones se concentrent en métropole ? Une comparaison entre les districts de CLSC de l’Île de Montréal selon leur rang sur l’échelle du suicide et sur celle d’autres indicateurs comme la langue maternelle, le statut d’immigrant, la religion, la solitude et la pauvreté, puis, plus succinctement, entre les régions du Québec, confirme que le suicide semble plus courant dans les milieux de vieille souche francophone. Mais pour en explorer davantage les raisons, il faudrait mieux comprendre comment le logement solitaire ou le faible revenu infléchissent les probabilités de se donner la mort.

Abstract

Is the exceptionally high frequency of suicide in Québec over the past thirty years a generalized phenomenon, or is it mainly concentrated in the ethnocultural majority, of the French-Canadian tradition? While the rate was levelling off in the Montréal region, it was increasing in the outlying areas. Is this due to the concentration of immigrants and of the English-speaking population in Québec’s largest city? A comparison between the districts of the CLSCs (local health service centres) on Montréal Island, ranked according to suicide rate, and based on other indicators such as first language, immigrant status, religion, living alone, and poverty, and then more succinctly, between the regions of Québec, seems to confirm that suicide is more common among the long-established French-speaking population. But for a further exploration of the reasons, a better understanding would be needed of how living alone or having a low income affect the probability of taking ones own life

Article body

Le phénomène social du suicide a pris de l’ampleur au Québec à partir de la seconde moitié du XXe siècle. En moins de trente ans, sa fréquence annuelle y est passée de 3,65 à 14,8 cas par 100 000 habitants d’après Statistique Canada. Contrairement à d’autres provinces canadiennes, l’Ontario et la Colombie-Britannique par exemple, l’indice québécois a continué de monter au cours du dernier quart de siècle. Danielle St-Laurent et Clermont Bouchard rapportent qu’il avait atteint 19,1 en 1999-2001 (2004, p. 18).

Ces chiffres globaux masquent toutefois des disparités géographiques importantes. La fréquence du suicide s’est accrue partout, certes, mais avec une intensité variable d’un endroit à l’autre. En 1999-2001, sept régions ont franchi la barre des 24 décès volontaires par 100 000 h. : Abitibi-Témiscamingue, Mauricie, Centre-du-Québec, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Québec. Par contre, trois régions montréalaises affichent des taux significativement inférieurs à la moyenne, soit 16,1 pour la Montérégie, 14,9 pour Montréal-Centre et 14,2 pour Laval. Pourtant, au milieu des années 1970, la région métropolitaine demeurait la plus touchée après l’Outaouais et le Nord-Ouest (St-Laurent et Bouchard, 2004).

Au cours des décennies 1980 et 1990, deux mouvements divergents ont renversé la distribution régionale du suicide. Tandis que sa fréquence tendait à se stabiliser à Montréal – passant de 13,9 en 1973-1977 à 14,9 en 1999-2001 – elle augmentait dans la plupart des autres régions et de façon spécialement frappante dans certaines : de 6,2 à 21 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et, sur la Côte-Nord, de 7,9 à 25,1 (St-Laurent et Bouchard, 2004). En clair, ce n’est pas tant que le taux ait fléchi en métropole, mais que les périphéries l’aient rattrapée et dépassée.

On sait depuis Durkheim (1897) que si le suicide est toujours une option tragiquement personnelle, sa probabilité n’en varie pas moins collectivement selon les diverses caractéristiques des populations en contexte sociohistorique donné, et que cela dépend beaucoup de la défection relative des appartenances communautaires (« intégration ») ou des balises normatives intériorisées (« régulation »). Entraîné par le grand bond en avant des sociétés occidentales de l’après-guerre, à quelques retards près, le passage de la société canadienne-française à la société québécoise (communément associé au déclin de l’emprise institutionnelle et morale de l’Église catholique romaine sous la montée concomitante de l’État-providence), a engendré un bouleversement rapide des formes habituelles de sociabilité et, par coïncidence, une multiplication des suicides. Dans l’hypothèse probable que cette « coïncidence » touche surtout la majorité de vieille souche française, la vague de modernisation culturelle aurait d’abord emporté le proche-ontarien et Montréal avant de déferler en périphérie, ce qui expliquerait partiellement la fluctuation interrégionale des taux de suicide au fil des ans (Simard[2], 1999, p. 64). Reste à mieux comprendre pourquoi on mettrait maintenant moins souvent fin à ses jours en métropole qu’en région, toutes proportions gardées.

La concentration des immigrants à Montréal (environ 18 % de la population, contre 1 % dans le reste du Québec, en 2001) est une des hypothèses les plus souvent avancées à ce propos, reprennent St-Laurent et Bouchard (2004, p. 15-16), tout en ajoutant que les données disponibles ne permettent pas encore de valider ou d’infirmer cette hypothèse. Dans une étude pancanadienne distinguant les populations selon la profondeur de l’enracinement, Éric Caron-Malenfant a cependant montré que les Néo-Canadiens étaient en effet moins portés à s’enlever la vie. Dans les trois plus grandes villes du pays, Toronto, Montréal et Vancouver, observe-t-il, « le taux de suicide est deux fois plus faible chez les immigrants qu’il ne l’est chez les personnes nées au Canada » : 7,9 contre 13,3 en 1997-1998, quoiqu’il varie selon la provenance des derniers débarqués. Le suicide reste en effet beaucoup plus rare parmi les cohortes venues d’Asie et d’Afrique, respectivement 5,6 et 6,1 cas par 100 000 h., que chez les Européens, dont le 14,3 rejoint la majorité établie (Caron-Malenfant, 2004, p. 17).

Au moins deux explications ont été avancées pour rendre compte de la faible propension au suicide chez les immigrants. D’une part, la forte cohésion sociale qui règne dans les quartiers ethniques des grandes villes réduirait leurs difficultés d’acclimatation (Trovato, 1998, p. 88). Parmi ceux qui vivent à Toronto, Montréal ou Vancouver, 5,9 sur 100 000 se donnent la mort, en moyenne annuelle, tandis que 9,9 le font là où ils sont plus éparpillés (Caron-Malenfant, 2004, p. 17). D’autre part, certains traits culturels importés de leur pays de naissance – notamment la solidarité familiale, les réseaux patrons/clients ou l’opprobre attaché au suicide – continueraient à protéger les immigrants contre cette option désespérée. De fait, la mortalité suicidaire parmi les diverses communautés d’implantation récente correspond davantage à celle de leurs contrées d’origine respectives qu’à la moyenne canadienne (Caron-Malenfant, 2004, p. 13). Pour Michel Tousignant, c’est autant le contrôle social (« régulation », en termes durkheimiens), que le soutien mutuel (« intégration »), qui agiraient alors comme facteurs préventifs (Tousignant, 1994, p. 770). À l’inverse parmi les natifs du pays, vivre seul ou dans la pauvreté, en marge de « tout le monde », pourrait aussi bien entraîner une intégration sociale plus ténue et des défections normatives propices au repli suicidaire.

Par ailleurs, il se pourrait que la singularité montréalaise tienne aussi à la population anglophone qui s’y concentre, deux fois plus en fait, que dans le reste du Québec : 15,4 % contre 7,5 % – entendu que ce « reste » inclut l’aire élargie de la conurbation métropolitaine (Institut de la statistique du Québec, 2004). Si les indicateurs épidémiologiques ne départagent pas les suicidés québécois selon la langue maternelle, certaines données pancanadiennes renforcent toutefois cette hypothèse. En 2001, le taux de suicide masculin était de 30,7 au Québec, comparativement à 16,1 dans les provinces canadiennes-anglaises – dans l’ensemble, car au Nouveau-Brunswick, le suicide est plus fréquent dans les zones francophones que dans les régions anglophones (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2004, cité dans St-Laurent et Bouchard, 2004, p. 21). D’autres comparaisons interprovinciales convergent dans le même sens, mais moins nettement : « L’écart entre la suicidalité des hommes et des femmes est beaucoup plus important au Québec qu’ailleurs au Canada » ; même sur les moyens choisis, « les Québécois utilisent nettement moins les armes à feu que les autres Canadiens » (St-Laurent et Bouchard, 2004, p. 19-21).

Au sens strict, rien ne permet de dire à quel point ces traits particuliers « au Québec » dans son ensemble reposeraient surtout sur sa majorité d’ascendance canadienne-française catholique. Mais si les anglophones et les immigrants d’ici s’avéraient statistiquement moins enclins à s’enlever la vie, la présomption serait renforcée que les affirmations de la « société distincte » jusque dans les comportements suicidaires touchent d’abord, démographiquement, sa principale souche ethnoculturelle. Et comme les Anglo-Québécois et Néo-Québécois se concentrent sur l’Île de Montréal, c’est là qu’il s’imposait d’aller vérifier.

Questions de méthode

Mais comment s’y prendre, quand les registres de mortalité ne tiennent pas compte de la langue maternelle des suicidés, sans parler de bien d’autres caractéristiques sociales qui pourraient être reliées à leur geste irréparable ? À défaut de données individuellement départagées, on doit se rabattre sur la comparaison de populations entières sous divers aspects susceptibles d’y augmenter la probabilité du suicide dans tel ou tel milieu.

La Direction de la santé publique de Montréal dresse périodiquement le portrait démographique de chacun des 29 districts de l’Île desservis par un Centre local de services communautaires (CLSC), en incorporant les données du fichier provincial des décès avec celles du recensement fédéral sur la langue maternelle, le statut d’immigrant[3], le logement en solitaire, le faible revenu, la religion – pour ne retenir que les indicateurs pertinents aux hypothèses qu’on vient d’évoquer sur les diverses conditions sociologiques susceptibles d’infléchir la fréquence du suicide.

Sur l’Île de Montréal, en 2001, la population des districts de CLSC allait de 13 000 à 126 000 – des nombres à la fois trop disparates et trop petits pour essayer de comprendre dans chaque cas pourquoi les nombres annuels moyens de suicide par 100 000 h. y seraient aussi écartés (de 6 à 44, voir carte plus loin). Il a donc fallu regrouper les districts selon la distribution des diverses variables dans leur population (proportion faible, moyenne, élevée), et utiliser ensuite un instrument mathématique approprié à la mesure de ce genre de classification par rang, le coefficient de Spearman en l’occurrence, afin d’établir s’il y avait un lien entre les places qu’ils occupaient sur l’une ou l’autre échelle, à quel point et dans quel sens. Par exemple : les quartiers où la mortalité par suicide est la plus élevée sont aussi les plus fortement francophones ou catholiques, tandis qu’elle décline à mesure qu’augmente la proportion d’anglophones ou d’immigrants. La formule de Spearman permet d’évaluer le degré auquel ces coïncidences seraient dues au hasard : plus l’indice s’approche de 1 ou -1, plus la relation est forte ; pour qu’il soit probant à 0,01 près, vu les petits nombres de l’échantillon, il doit être supérieur à 0,47 (positivement ou négativement).

Une fois la technique choisie, il s’agissait de voir d’abord si et dans quelle mesure les taux de suicide par district (variable dépendante) fluctuaient en fonction de la proportion d’anglophones, de francophones, d’immigrants, de catholiques, de ménages solitaires ou défavorisés qui y résidaient (variables indépendantes). Puis, de confirmer ou infirmer si la religion, la solitude et la pauvreté étaient reliées aux souches ethnoculturelles, alors traitées comme des variables dépendantes (ex. : la probabilité d’être catholique, d’habiter seul ou d’être économiquement défavorisé était-elle plus élevée dans les districts à haute densité de résidents d’expression française, ou de langue anglaise, ou nés ailleurs qu’au Canada ?). Enfin, il s’imposait d’effectuer un test de régression afin de dégager le poids respectif des divers indicateurs dans la variation par quartier des taux de suicide à Montréal, pour ne pas exagérer celui des affiliations ethnoculturelles, associées dans cette étude à trois modalités d’identification : l’origine étrangère, la langue maternelle et, indirectement, la religion catholique. Manifestement, ces trois catégories ne sont pas mutuellement exclusives : par exemple, on peut être à la fois immigrant, d’expression française et de confession catholique romaine (pensons aux Haïtiens d’origine, entre autres). Nous avons supposé toutefois que, dans l’ensemble, les indicateurs conventionnels recoupaient réellement des appartenances distinctives aussi convenues dans le contexte québécois, ici qualifiées d’« ethniques » en ce qu’elles sont ancrées dans la socialisation première, infantile, censément transmises de génération en génération – nous dirons « de naissance » pour simplifier, ou parfois « de souche », étant entendu que l’adoption soit assimilable à une renaissance culturelle et que l’âge de la souche puisse aussi bien remonter à deux générations qu’à douze. Autre précision lexicale : « quartier » ou « arrondissement » sont utilisés comme synonymes de « district de CLSC », pour varier le vocabulaire.

Dans une ultime étape, nous avons tenté de vérifier à quel point les corrélations observées en métropole se reproduisaient dans l’ensemble des 18 régions administratives du Québec, celle de Montréal incluse, en nous appuyant sur le fichier électronique Éco-santé (2004). Faisant l’hypothèse que les dimensions linguistiques et confessionnelles n’étaient plus pertinentes, puisqu’en dehors du voisinage montréalais, le reste du Québec est très largement francophone de tradition catholique romaine, nous nous en sommes tenus aux variables « immigration », « solitude » et « pauvreté ». Ces indicateurs interrégionaux ont été aussi soumis à un test de régression mesurant leur incidence respective sur le suicide.

Corrélation n’est pas synonyme de causalité, bien entendu : ce n’est évidemment pas parce qu’on vit à tel endroit, qu’on se réclame d’une confession particulière, ou qu’on a d’abord appris une langue qu’on se tue volontairement plus que d’autres. L’association entre ces descriptifs sociodémographiques et les propensions au suicide renvoie nécessairement à d’autres facteurs dont cette étude exploratoire ne tient pas compte, comme les ruptures conjugales, la monoparentalité, l’insécurité matérielle chronique, la toxicomanie, la détresse psychologique, voire d’autres expériences personnelles difficilement chiffrables. À l’inverse, ce n’est pas parce que la relation entre deux variables n’est pas statistiquement significative qu’elle est pour autant nulle sociologiquement : cela peut dépendre du caractère plus ou moins grossier de l’indicateur, comme on verra plus loin dans le cas du « seuil de faible revenu », qui amalgame des conditions sociales trop différentes pour être à lui seul suffisamment révélateur. Et puis, faut-il rappeler que se donner la mort demeure un geste éminemment intime et rare ? Quand 10 individus sur 100 000 le commettent dans une population donnée, cela veut aussi dire que 99,99 % de leurs semblables n’y ont pas recours. À cela s’ajoute que les taux de suicide sont calculés en moyennes mobiles sur plusieurs années afin d’aplanir leurs fluctuations passagères, sans respecter nécessairement les périodes de recensement. Ce qui excuse en retour que les indicateurs associés dans les tableaux qui suivent ne soient pas toujours parfaitement synchronisés.

L’analyse statistique de type écologique que nous avons effectuée dans cette étude comporte des limites qui exigent une grande prudence dans l’interprétation des résultats. En clair, le piège consiste à caractériser des individus à partir des données écologiques. Nous pouvons par exemple découvrir que les quartiers montréalais qui ont une proportion plus grande de francophones ont des taux de suicide plus élevés. Il serait erroné – ce serait une erreur écologique – de déduire logiquement que les francophones tendent plus à commettre l’acte du suicide. Il peut s’agir simplement du fait que les francophones ont tendance à vivre dans les quartiers ayant des proportions plus élevées de suicidés. En conséquence, l’analyse statistique des corrélations écologiques constitue une méthode d’exploration utile mais indirecte du phénomène étudié. Inutile, en somme, de préciser davantage le caractère exploratoire de la présente recherche.

L’écologie du suicide à Montréal et au Québec

Dans les pages qui suivent, nous corrélerons à la fréquence du suicide sur l’Île de Montréal et dans l’ensemble de la province l’essentiel des indicateurs présentés en introduction. Nous comparerons d’abord les districts de CLSC de l’Île de Montréal selon leur rang sur l’échelle du suicide et celle d’autres indicateurs comme la langue maternelle, le statut d’immigrant, la religion, la solitude et la pauvreté. Nous cernerons ensuite dans quelle mesure les corrélations écologiques observées en métropole se reproduisaient dans l’ensemble des 18 régions administratives du Québec, abstraction faite des variables linguistiques et confessionnelles.

En guise de présentation, la présente section propose un aperçu sommaire (voir les trois cartes et le tableau 1) de la distribution géographique à Montréal des variables primordiales dans cette étude : les taux de suicide, la proportion d’immigrants, et celle de la population anglophone (dont le négatif illustre à peu de chose près la densité de la population francophone). L’objectif est d’esquisser à vol d’oiseau le profil écologique de ces variables pour mettre en place quelques repères suggérant la marche à suivre pour les analyses ultérieures.

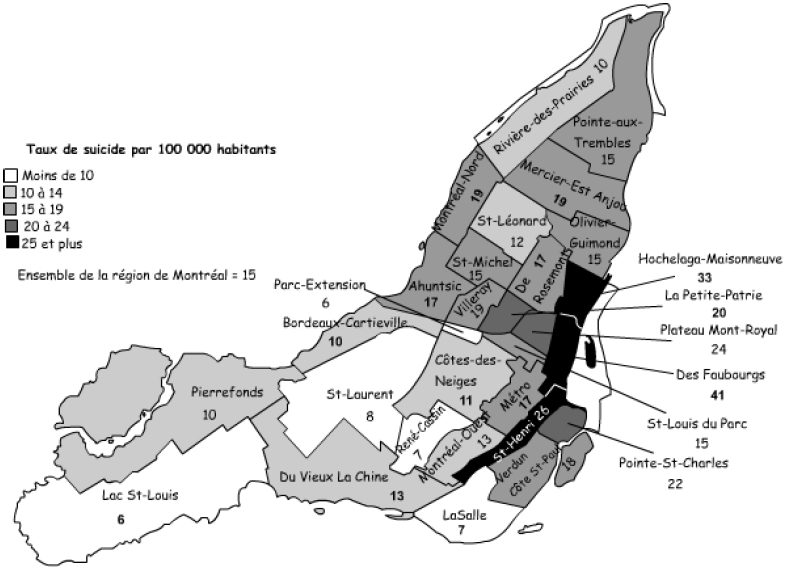

Carte du suicide

On voit d’abord la très grande disparité des taux locaux de suicide à Montréal, qui varient géographiquement de 6 décès annuels moyens par 100 000 habitants dans Parc-Extension et Lac Saint-Louis, jusqu’à 41 dans Des Faubourgs ou 33 dans Hochelaga-Maisonneuve (la moyenne de l’Île est de 15). Remarquons aussi que le suicide est plus courant dans les anciens quartiers ouvriers collés au fleuve, vestiges d’un temps où les usines aussi s’y installaient, jusqu’à ce que les technologies du transport et de l’énergie attirent ailleurs les investissements et les emplois, laissant sur place la population incrustée. Mais on aura surtout vu la fracture entre les zones Ouest et Centre de l’Île, presque toutes sous la moyenne, et celles de l’Est, où la fréquence du phénomène est systématiquement supérieure, à l’exception de Rivière-des-Prairies (10 pour 000,000), Saint-Léonard (12), ou Saint-Michel et Saint-Louis du Parc (à cheval sur les 15).

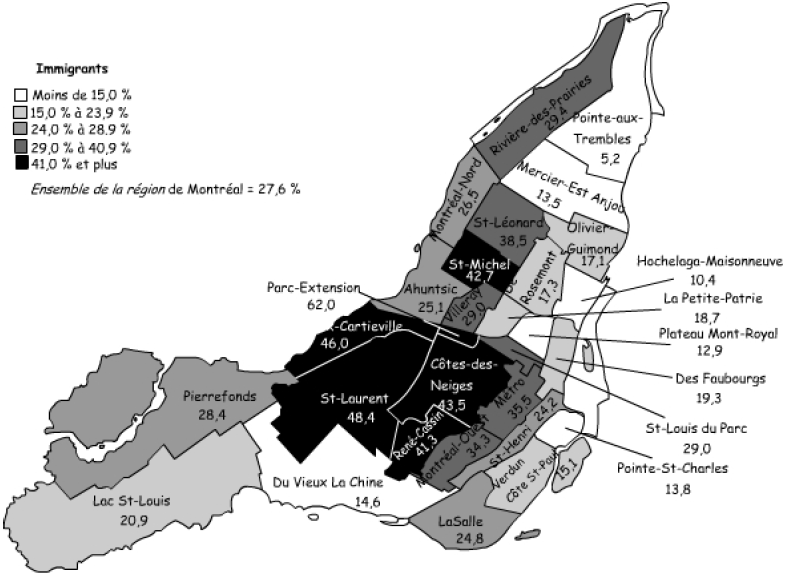

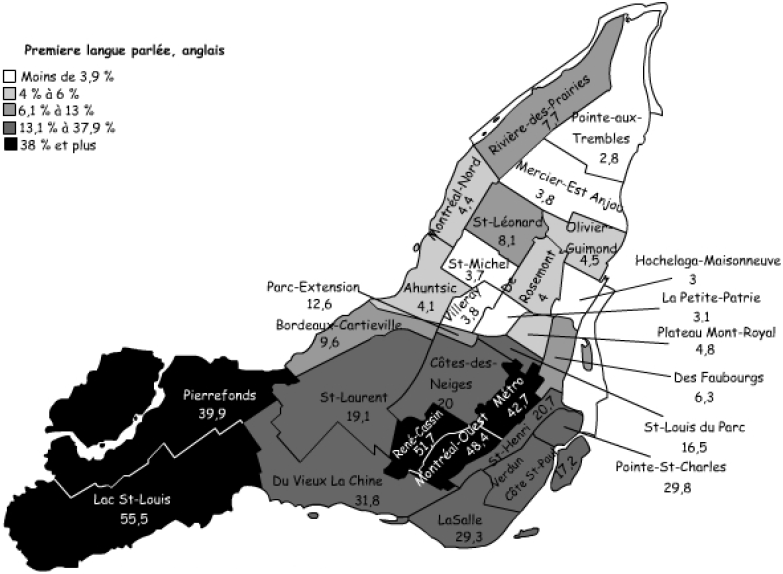

Cartes de l’immigration et de l’anglophonie

Au premier regard, l’une et l’autre carte recoupe largement la précédente : le suicide tend à se faire plus rare là où les immigrants ou les anglophones se concentrent, ce qui laisse supposer à l’inverse qu’il se répand avec la proportion de francophones de vieille souche. Dans Parc-Extension, par exemple, 62 % des résidents sont d’implantation récente et dans Lac Saint-Louis, anglophone à 55 %, les plus hautes densités respectives sur l’Île : on y affiche aussi les taux de suicide les plus faibles. Dans Saint-Laurent, la part combinée des immigrants et des anglophones atteint 67 % de la population, et seulement 8 personnes sur 100 000 s’y enlèvent la vie, en moyenne annuelle. Hochelaga-Maisonneuve incarne le cas de figure inverse : à peine 14 % d’anglophones et d’immigrants (donc environ 85 % de Canadiens français), et 33 suicides par 100 000 h., un des plus hauts taux sur l’Île après l’arrondissement contigu Des Faubourgs (dont la population est aux trois quarts ni immigrante ni de langue maternelle anglaise, autant dire aussi majoritairement de lignée canadienne-française). Quant aux districts de l’Est qui se démarquent de leur voisinage, ils ne démentent pas la règle générale : Saint-Michel compte 46,4 % d’Anglo ou de Néo-Québécois ; Saint-Louis du Parc, 45,5 % ; Saint-Léonard, 42,6 % ; et Rivière-des-Prairies, 36,7 %.

Carte 1

Taux ajusté de mortalité par suicide par district de CLSC sur l’Île de Montréal en 1994-1998

Analyses des corrélations écologiques

Nous abordons maintenant l’analyse exploratoire des corrélations écologiques entre la fréquence du suicide et certaines conditions de vie sur l’Île de Montréal et dans l’ensemble de la province. Le tableau 2 synthétise les résultats des calculs mesurant le degré de corrélation entre les indicateurs retenus, deux à deux.

Carte 2

Proportion de la population immigrante par district de CLSC de l’Île de Montréal, 2001

Sur l’Île de Montréal

L’intensité de la fréquence du suicide déclinait nettement avec la densité d’immigrants dans un arrondissement, et cette propension ne s’était pas démentie depuis vingt ans. Au recensement de 1981, dans la moitié des districts où la population née hors du pays dépassait déjà 17 %, les décès annuels par suicide restaient sous la barre des 11 pour 100 000 h., tandis qu’on en relevait réciproquement plus de 18 dans la moitié de ceux où la proportion d’immigrants était inférieure. En 2001, même constat d’un coin de la ville à l’autre, les taux de suicide variaient toujours en raison inverse de la composante immigrante : plus de Néo-Canadiens, suicides moins fréquents. Et la corrélation négative entre suicide et condition immigrante était restée à peu près aussi ferme de 1981 à 2001 : - 0,63 et - 0,62, respectivement.

Carte 3

Proportion de la population de langue maternelle anglaise par district de CLSC de l’Île de Montréal en 1996

Le suicide était aussi d’autant plus rare dans un quartier qu’y augmentait la proportion d’anglophones de naissance. En 1996, dans tous les quartiers qui comptaient moins que 6 % de résidents de langue maternelle anglaise, le taux de suicide était élevé (plus de 19), alors qu’il était faible (inférieur à 11) dans tous les districts à haute concentration relative d’anglophones. L’association entre les deux variables est ici moins nette, cependant, qu’avec le statut d’immigrant : - 0,50. La catégorie « de langue maternelle anglaise » englobe désormais tant de conditions socialement diversifiées qu’il est déjà étonnant qu’elle infléchisse significativement, à elle seule, les statistiques du suicide.

Tableau 1

Taux de suicide et proportions de la population immigrante et de la population anglophone par district de CLSC sur l’Île de Montréal (1994-1998, 1996, 2001)

District de CLSC |

Taux ajusté de mortalité par suicide (100 000) en 1994‑1998 |

Population immigrante en 2001 en % |

Population de langue maternelle anglaise en 1996 en % |

|---|---|---|---|

Ahuntsic |

17 |

25,1 |

4,1 |

Bordeaux‑Cartierville |

10 |

46,0 |

9,6 |

Côte‑des‑Neiges |

11 |

43,5 |

20,0 |

De Rosemont |

17 |

17,3 |

4,0 |

Des Faubourgs |

41 |

19,3 |

6,3 |

Du Vieux Lachine |

13 |

14,6 |

31,8 |

Hochelaga‑Maisonneuve |

33 |

10,4 |

3,0 |

La Petite‑Patrie |

20 |

18,7 |

3,1 |

Lac Saint‑Louis |

6 |

20,9 |

55,5 |

LaSalle |

7 |

24,8 |

29,3 |

Mercier‑Est/Anjou |

19 |

13,5 |

3,8 |

Métro |

17 |

35,5 |

42,7 |

Montréal‑Nord |

19 |

26,5 |

4,4 |

NDG/Montréal‑Ouest |

13 |

34,3 |

48,4 |

Olivier‑Guimond |

15 |

17,1 |

4,5 |

Parc‑Extension |

6 |

62,0 |

12,6 |

Pierrefonds |

10 |

28,4 |

39,9 |

Plateau Mont‑Royal |

24 |

12,9 |

4,8 |

Pointe‑aux‑Trembles |

15 |

5,2 |

2,8 |

Pointe‑Saint‑Charles |

22 |

13,8 |

29,8 |

René‑Cassin |

7 |

41,3 |

51,7 |

Rivière‑des‑Prairies |

10 |

29,4 |

7,7 |

Saint‑Henri |

26 |

24,2 |

20,7 |

Saint‑Laurent |

8 |

48,4 |

19,1 |

Saint‑Léonard |

12 |

38,5 |

8,1 |

Saint‑Louis du Parc |

15 |

29,0 |

16,5 |

Saint‑Michel |

15 |

42,7 |

3,7 |

Verdun/Côte Saint‑Paul |

18 |

15,1 |

17,2 |

Villeray |

19 |

29,0 |

3,8 |

MONTRÉAL |

15 |

27,6 |

21,6 |

Tableau 2

Taux de suicide, langue maternelle, statut d’immigrant et conditions socioéconomiques, sur l’Île de Montréal et dans l’ensemble du Québec (1981, 1996, 2001)

Variables dépendantes |

Variables indépendantes |

Coeff. de Spearman |

|---|---|---|

Île de Montréal, districts de CLSC | ||

Taux suicide (1984‑1988) |

% Immigrant (1981) |

‑ 0,63 |

Taux suicide (1994‑1998) |

% Immigrant (2001) |

‑ 0,62 |

% Anglais langue maternelle (1996) |

‑ 0,50 |

|

% Français langue maternelle (1996) |

0,74 |

|

% Catholique romain (2001) |

0,98 |

|

% Habitant seul (2001) |

0,59 |

|

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

0,54 |

|

% Immigrant (2001) |

% Catholique romain (2001) |

0,34 (n. s.) |

% Habitant seul (2001) |

‑ 0,29 (n. s.) |

|

% Sous le seuil du faible revenu (2001) |

0,11 (n. s.) |

|

% Anglophone (2001) |

% Catholique romain (2001) |

‑ 0,70 |

% Habitant seul (2001) |

‑ 0,22 (n. s.) |

|

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

‑ 0,24 (n. s.) |

|

% Francophone (2001) |

% Catholique romain (2001) |

0,80 |

% Habitant seul (2001) |

0,38 (n. s.) |

|

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

0,13 (n. s.) |

|

Ensemble du Québec, régions administratives | ||

Taux suicide (1994‑1998) |

% Immigrant (2001) |

‑ 0,37 (n. s.) |

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

‑ 0,35 (n. s.) |

|

% Habitant seul (2001) |

0,98 |

Par contre, plus il y avait de résidents de langue maternelle française dans un quartier, plus le suicide y était fréquent, et cette corrélation était nettement positive (probabilité de 74 %). Les deux tiers des districts comptant moins de 46 % de francophones en 1996 enregistraient en moyenne annuelle 11 suicides pour 100 000 h., alors qu’à l’inverse, il s’en produisait 18 au moins dans plus de la moitié des quartiers à majorité française. L’observation qui vient suggère toutefois que « certains milieux » d’expression française étaient plus vulnérables que d’autres.

De toutes les variables prises en compte, en effet, aucune n’était aussi positivement associée à la fréquence du suicide dans un quartier que la proportion de ses habitants qui se déclaraient de religion catholique romaine (probabilité de 98 % en 2001, presque parfaite). Autant dire qu’il allait de soi qu’un district de CLSC occupant le sommet de l’échelle du suicide se situe aussi parmi les plus densément catholiques, et vice-versa. Puisque de nos jours, les appartenances confessionnelles affichées renvoient plus souvent à une affiliation culturelle qu’à des engagements proprement religieux, cette donnée prend surtout son sens dans un autre constat : les districts à haute concentration de catholiques romains concordaient dans 80 % des cas avec ceux où se rassemblaient aussi les francophones, alors que les catholiques avoués se faisaient immanquablement plus rares à mesure que s’accroissait la proportion d’anglophones quelque part (- 0,70 ; voir le tableau 1). Ces coïncidences entre la langue française et la foi catholique renforcent l’hypothèse que la vulnérabilité au suicide est plus répandue dans cette fraction majoritaire de la population montréalaise qui combine les deux dans une seule et même identification ethnoculturelle : les Québécois de souche canadienne-française catholique, qu’une expression provinciale qualifie de « pure laine ».

Deux conditions socioéconomiques étaient positivement associées aux probabilités du suicide à Montréal, en 2001 : vivre seul ou pauvrement (sous le seuil statistique du faible revenu). La majorité des districts à haute proportion de ménages solitaires affichaient des taux de suicide supérieurs à 19, tandis que là où moins du tiers des résidents faisaient pareil, on avait moins tendance à se donner la mort ; la relation entre les deux indicateurs était significative, mais modérée (0,59). La pauvreté était aussi propice aux tentations suicidaires, quoique de façon moins évidente (0,54). Reste à voir dans quelle mesure ces modes de vie pouvaient être associés à l’origine ethnique.

La solitude et la pauvreté semblaient toutes deux plus courantes dans les milieux fortement francophones qu’anglophones ou immigrants, mais trop peu pour en inférer que leur fréquence dans un quartier aille de pair avec la couleur ethnique de ses habitants. La moitié des districts comptant relativement plus de ménages sous le seuil de faible revenu étaient aussi majoritairement peuplés de francophones, et si l’inverse prévalait du côté anglophone, le lien entre la pauvreté et l’appartenance ethnolinguistique restait trop ténu pour autoriser la moindre généralisation. De même, il n’y avait pas de relation évidente entre la proportion d’immigrants quelque part et celle des pauvres ou des ménages solitaires ; du moins sauf exception, comme dans Parc-Extension. Bref, certains clichés éculés collent de moins en moins aux réalités montréalaises actuelles : les descendants des Canadiens français n’y forment plus une « classe ethnie » systématiquement défavorisée, comme on pouvait encore le prétendre au début des années 1960 ; la communauté de langue maternelle anglaise y est elle aussi plus socioéconomiquement hétérogène que jamais ; et il en va de même des récentes cohortes immigrantes, dès lors moins portées qu’autrefois à se rassembler dans des « ghettos ethniques ». Oui, mais… La page ne semble pas tout à fait tournée sur certaines lourdeurs sociohistoriques typiquement canadiennes. En laissant entrevoir que le phénomène touche davantage les milieux d’héritage canadien-français catholique et traditionnellement ouvriers que les citoyens nouvellement arrivés ou anglophones, les statistiques sur la distribution géographique du suicide à Montréal en portent encore la trace.

Des diverses variables retenues, c’est le logement en solitaire qui influençait le plus nettement, à la hausse, la fluctuation des taux de suicide d’un quartier montréalais à l’autre. La proportion de citoyens nés ailleurs qu’au Canada venait au second rang, mais à la baisse cette fois[4]. Ce dernier constat ne nous apprend rien de neuf. Par contre, le rapport sociologique entre la solitude et le suicide n’est pas transparent. On y revient en conclusion, car il se dégage encore plus carrément des comparaisons entre les régions du Québec dans son entier.

D’une région à l’autre

Rappelons d’abord deux partis pris méthodologiques du traitement des données à l’échelle panquébécoise. Non seulement l’Île de Montréal, mais les « régions administratives » de sa couronne immédiate sont incluses dans les calculs. Et le petit nombre annuel moyen de suicides par 100 000 habitants dans le reste de la province a imposé de réduire à deux rangs la base commune de comparaison : fréquence locale relativement faible ou élevée des indicateurs.

La relation entre une présence immigrante plus importante dans une région et un taux de suicide relativement réduit tendait à se confirmer d’un bout à l’autre du Québec, mais sans être déterminante (Spearman de - 0,37). Sans doute cela tient-il surtout à ce que trop peu d’immigrants s’installent ailleurs qu’en grande ville pour y modifier significativement les statistiques locales du suicide : en 1996, leur poids ne dépassait pas 2 % de la population dans 11 des 18 régions administratives, alors qu’il était supérieur à 17,4 % dans 16 des 29 territoires de CLSC découpant l’Île de Montréal lors du recensement de 2001 (revoir le tableau 2).

Étrangement, il appert que la fréquence du suicide ait eu légèrement tendance à décroître d’une région à l’autre avec l’augmentation du pourcentage de résidents sous le seuil de faible revenu, bien que la coïncidence ne soit pas mathématiquement suffisante pour être prise à la lettre (coeff. de - 0,35). Quoi qu’il vaille, ce signe reste intrigant, surtout lorsqu’on se rappelle qu’à Montréal, le lien entre la pauvreté et une plus grande vulnérabilité au suicide était au contraire attesté. La situation aurait donc été à ce point différente dans les régions dites « périphériques » que leur inclusion suffise à inverser le portrait global du Québec ? Sous toutes réserves, contentons-nous de reporter la question en conclusion.

Il ne fait aucun doute, en revanche, que le taux de suicide augmentait partout avec la proportion de logements occupés par une seule personne. Sur les 10 régions où cette condition était moins répandue, 6 affichaient aussi relativement moins de suicides par an ; et réciproquement, on s’enlevait plus fréquemment la vie dans 5 des 8 où l’habitat en solo l’était aussi. Dans 98 % des cas, les rangs sur l’une ou l’autre échelle coïncidaient.

Selon les résultats de l’analyse de régression, l’élément qui a le plus d’influence sur la variation interrégionale des taux de suicide est le fait de demeurer sur l’Île de Montréal. Pas toujours dans le même sens selon l’affiliation ethnique, comme on sait toutefois. Le mode de vie en solo arrive au second rang. Aucune surprise dans un cas comme dans l’autre, mais rien non plus qui permet de dégager un portrait d’ensemble de la population suicidaire au Québec. Par contre, on ne risque rien en affirmant qu’en dehors de la région métropolitaine, le suicide est d’abord une affaire entre Québécois de souche canadienne-française, par fatalité démographique. Mais qu’il soit aussi plus courant dans les quartiers montréalais où ils se concentrent, comme on a vu, n’affaiblit pas la conclusion générale de cette étude : si le Québec se démarque des autres provinces canadiennes par un taux de suicide spécialement élevé, c’est dans la composante ethnoculturelle qui le distingue aussi qu’il faut en chercher les raisons sociohistoriques.

Questions à suivre

Il tombe sous le sens que parler une langue maternelle plutôt qu’une autre, ou avoir déménagé d’un pays à un autre, n’entraînent pas à eux seuls un risque supérieur de commettre l’acte du suicide. Tout dépend du degré auquel ces héritages ethnoculturels augmentent la probabilité de partager plus souvent certaines conditions de vie fragilisantes dans le contexte proprement québécois. Le lien entre l’habitat en solitaire et la tentation d’en finir mériterait d’être mieux compris. On a vu que cette variable semblait la plus susceptible d’infléchir celle du suicide en métropole. Or, d’après une étude réalisée par Simon Langlois et David Dupont, ce mode de vie domestique a connu une véritable explosion au cours des dernières décennies : il touchait 30 % des ménages québécois en 2001, contre seulement 12 % trente ans plus tôt. Les facteurs en cause seraient multiples : sanitaires (allongement généralisé de l’espérance de vie, un peu plus chez les femmes), institutionnels (programmes divers de sécurité sociale, prêts et bourses d’études), et culturels (divorce banalisé, lois à l’appui). Il y a là bien des occasions de se retrouver seul en ménage qui n’entraînent pas toutes nécessairement un égal degré d’isolement social. Le portrait des gens qui habitent seuls est d’ailleurs très diversifié : des veuves (plutôt âgées), des hommes jeunes (célibataires) ou entre deux cycles de la vie adulte (souvent divorcés), et beaucoup d’assistés sociaux : 7 ménages sur 10 qui y comptent pour survivre sont formés d’une seule personne. Les citoyens nés à l’étranger, par contre, s’installeraient plus rarement en ménage solitaire, même lorsque dépendant du secours public (Langlois et Dupont, 2004).

Cette dernière observation débouche sur une seconde question, soulevée mais laissée en plan par notre étude, celle du rapport entre pauvreté et suicide. Les indices paraissent déroutants à première vue : alors que les immigrants économiquement très serrés seraient peu portés à s’enlever la vie, ce serait le contraire parmi les francophones de Montréal, mais pas en région, où curieusement, on dirait même qu’un revenu extrêmement modeste contribuait à rabaisser légèrement la probabilité du suicide. Si aucune de ces assertions n’est mathématiquement établie, il se pourrait que cela tienne à ce que l’indicateur « seuil de faible revenu » saisisse mal le phénomène sociologique de la pauvreté, qui est toujours relatif aux environs prochains et toujours associé à un complexe de conditions sociales qui ne sont pas partout les mêmes et n’ont donc pas nécessairement les mêmes effets sur les comportements. Par exemple : être « pauvre » ne signifie peut-être pas la même chose dans un quartier urbain où se concentrent les immigrants récents (pauvreté transitoire largement partagée, vigoureux réseaux personnels de sociabilité pour s’en sortir) ; dans d’anciennes collectivités ouvrières métropolitaines ou périphériques frappées par la désindustrialisation (pauvreté à la fois durable, sélective et marginalisante, davantage propice à l’isolement du chacun pour soi) ; ou dans les petits établissements ruraux reposant sur une économie saisonnière – la pêche, la forêt, le tourisme (pauvreté structurelle mais normalisée, plus ou moins intégrée au paysage communautaire). Autant d’hypothèses qui restent à vérifier.

À Montréal même, une comparaison entre les districts Parc-Extension et Hochelaga-Maisonneuve s’avérait déjà révélatrice à ce propos (La Presse, 2006, chiffres de 2001). Les deux étaient parmi les plus défavorisés de la ville, matériellement : 52 % (P.-E.) et 46 % (H.-M.) de résidents sous le seuil de faible revenu, contre une moyenne de 29 % sur l’Île ; dans le même ordre d’idées, chômage de 20,8 % et 12,2 % alors qu’il se situait à 9,2 % dans l’ensemble ; revenu moyen de 15 088 $ et 20 013 $, par rapport à 28 258 $ en moyenne. Mais les populations des deux quartiers se démarquaient nettement sur certains indicateurs socioculturels, c’est-à-dire ancrés dans des expériences historiquement distinctives. Les résidents de Parc-Extension appartenaient à 75 groupes ethniques différents, 62 % étaient nés ailleurs qu’au Canada, et 7 % seulement parlaient français à la maison. Ceux d’Hochelaga-Maisonneuve étaient très largement de souche canadienne-française (10 % d’immigrants, 4 % d’anglophones). Est-ce cette différence fondamentale qui se reflétait dans les comportements suivants, plus ou moins intimes ou familiaux ? À l’est de l’avenue du Parc, la proportion de grossesses entre 14 et 17 ans était de 28,5 sur mille, proche de la moyenne montréalaise (27,5), tandis qu’elle atteignait 64 dans le vieux quartier canadien-français. Si la monoparentalité dans Parc-Extension dépassait de beaucoup la norme de l’Île (29 % contre 3 %), elle était presque deux fois plus courante dans Hochelaga-Maisonneuve (51 %). On faisait plus d’enfants dans le quartier immigrant que dans les anciens faubourgs (1,4 au lieu de 1,1 par femme, ce qui n’est pas négligeable quand la moyenne est de 1), et on les poussait davantage aux études (40,9 % des 15-24 ans avaient quitté l’école dans Parc-Extension, contre 49 %, dans l’autre district – alors que sur l’Île de Montréal en général, seulement 31,6 % de leurs pairs faisaient de même). Il y a enfin ce dernier indice, incomplet car la source dénichée fortuitement ne précise pas ce qui en est dans Parc-Extension : si les taux d’inscription à l’aide sociale étaient à peu près équivalents des deux côtés, le tiers des résidents d’Hochelaga-Maisonneuve en dépendaient, et surtout, pour plus de la moitié d’entre eux, depuis au moins dix ans.

⁂

Existe-t-il un fil attachant ces signes pour le moment anecdotiques à une autre statistique connue ? On s’en souvient : le taux de 6 suicides par 100 000 h. dans Parc-Extension était un des plus bas de Montréal, tandis que le 33 d’Hochelaga-Maisonneuve talonnait le sommet du genre, dans l’arrondissement voisin Des Faubourgs, lui aussi relativement défavorisé et majoritairement francophone. Se pourrait-il que la ressemblance de la pauvreté chronique avec l’isolement social (la monoparentalité contribuant à la première sans échapper à la seconde) contribue à rehausser les risques de vouloir en finir une fois pour toutes ? Et qu’elle se retrouve plus souvent parmi les Québécois de vieille souche franco-catholique, pour des raisons sociohistoriques qui auraient fini par s’y incruster dans les attitudes plus que chez d’autres ? Tout cela mériterait plus ample étude. En attendant, malgré toutes leurs imprécisions, les résultats obtenus n’interdisent pas de le supposer.

Appendices

Notes biographiques

Vincent Bélanger

Vincent Bélanger complète un mémoire de maîtrise sur la théorie du roman au département de sociologie de l'Université Laval. Il a codirigé un numéro de la revue Aspects sociologiques sur le thème de la violence (printemps 2007).

Sophie Bouffard

Sophie Bouffard est étudiante au département de sociologie de l’Université Laval. Elle termine un mémoire de maîtrise sur la représentation de la déviance dans la presse.

Judith Rousseau

Judith Rousseau est diplômée du département de sociologie de l’Université Laval et elle s’intéresse à la sociologie du suicide, de la famille et de la criminalité.

Notes

-

[1]

Cette étude exploratoire a été effectuée au Département de sociologie de l’Université Laval, sur commande du Bureau du coroner en chef du Québec avec la collaboration de M. Paul-André Perron. Encore que seuls signataires, les auteurs tiennent à confesser aussi tout ce qu’ils doivent à Ghislain Brisson et Marie Gagné, à Marco Gaudreault, chargé de cours en méthodologie, et surtout au professeur Jean-Jacques Simard, pour ses précieux conseils et une sévère révision-correction du texte final, en conclusion particulièrement. Le Département de sociologie a également soutenu financièrement la mise en forme du manuscrit.

-

[2]

Jean-Jacques Simard anticipait en 1999 qu’une fois le Québec balayé d’un bout à l’autre par les changements socioculturels, l’indicateur du suicide pourrait bien tendre à s’y stabiliser globalement. Les plus récentes nouvelles du Bureau du Coroner en chef sont encore meilleures (2006) : les symptômes sont effectivement en régression depuis lors, tant à Montréal qu’en région – de 1 664 cas officiels en 1999 à 1 175 en 2004, dans l’ensemble. Ce qui ne confirme en rien l’hypothèse générale, mais ne l’affaiblit point non plus.

-

[3]

Définition de Statistique Canada : « Personnes à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Ce concept s’applique généralement aux personnes nées à l’extérieur du Canada mais peut aussi s’appliquer à un petit nombre de personnes nées au Canada, de parents qui sont citoyens d’autres pays ». Ce statut officiel dure toute la vie, même après la naturalisation.

-

[4]

Évidemment, les résultats de la régression et de l’analyse bivariée sont différents, tout simplement parce que l’une et l’autre ne calculent pas les relations entre les variables de la même façon. L’analyse bivariée considère seulement l’influence d’une variable indépendante sur la variable dépendante (suicide). La régression, quant à elle, met en relation les différentes variables indépendantes avec la variable dépendante afin de mesurer l’influence réciproque que les premières exercent les unes sur les autres. De la sorte, la régression peut mesurer le degré et l’ordre d’influence des variables indépendantes sur la variable dépendante.

Bibliographie

- Caron-Malenfant, Éric, 2004 « Le suicide chez les immigrants au Canada », Ottawa, Statistique Canada, Rapport de la santé, 15-2.

- Durkheim, Émile, 1897 Le suicide : étude de sociologie, Paris, Félix Alcan Éditeur.

- Langlois, Simon et David Dupont, 2004 Appauvrissement des personnes seules et aide sociale au Québec, Rapport de recherche soumis au ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, Québec, Département de sociologie, Université Laval, 145 p.

- Mercure, Philippe, 2006 « Hochelaga-Maisonneuve et Parc-Extension », La Presse, 4 mars 2006, p. A2-A4.

- Simard, Jean-Jacques, 1999 « Ce siècle où le Québec est venu au monde », dans : Roch Côté (dir.), Québec 2000, Montréal, Fides et Le Devoir, 17-77.

- St-Laurent, Danielle et Clermont Bouchard, 2004 L’épidémiologie du suicide au Québec : que savons-nous de la situation récente ? [http://www.inspq.qc.ca/publications/defaultlien.asp?E=p&submit=1&NumPublication=281]

- Trovato, Franck, 1998 « Nativity, marital status and mortality in Canada », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 35 : 65-91.

- Tousignant, Michel, 1994 « Le suicide et les comportements suicidaires », dans : Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin (dirs), Traité des problèmes sociaux, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 765-775.

List of figures

Carte 1

Taux ajusté de mortalité par suicide par district de CLSC sur l’Île de Montréal en 1994-1998

Carte 2

Proportion de la population immigrante par district de CLSC de l’Île de Montréal, 2001

Carte 3

Proportion de la population de langue maternelle anglaise par district de CLSC de l’Île de Montréal en 1996

List of tables

Tableau 1

Taux de suicide et proportions de la population immigrante et de la population anglophone par district de CLSC sur l’Île de Montréal (1994-1998, 1996, 2001)

District de CLSC |

Taux ajusté de mortalité par suicide (100 000) en 1994‑1998 |

Population immigrante en 2001 en % |

Population de langue maternelle anglaise en 1996 en % |

|---|---|---|---|

Ahuntsic |

17 |

25,1 |

4,1 |

Bordeaux‑Cartierville |

10 |

46,0 |

9,6 |

Côte‑des‑Neiges |

11 |

43,5 |

20,0 |

De Rosemont |

17 |

17,3 |

4,0 |

Des Faubourgs |

41 |

19,3 |

6,3 |

Du Vieux Lachine |

13 |

14,6 |

31,8 |

Hochelaga‑Maisonneuve |

33 |

10,4 |

3,0 |

La Petite‑Patrie |

20 |

18,7 |

3,1 |

Lac Saint‑Louis |

6 |

20,9 |

55,5 |

LaSalle |

7 |

24,8 |

29,3 |

Mercier‑Est/Anjou |

19 |

13,5 |

3,8 |

Métro |

17 |

35,5 |

42,7 |

Montréal‑Nord |

19 |

26,5 |

4,4 |

NDG/Montréal‑Ouest |

13 |

34,3 |

48,4 |

Olivier‑Guimond |

15 |

17,1 |

4,5 |

Parc‑Extension |

6 |

62,0 |

12,6 |

Pierrefonds |

10 |

28,4 |

39,9 |

Plateau Mont‑Royal |

24 |

12,9 |

4,8 |

Pointe‑aux‑Trembles |

15 |

5,2 |

2,8 |

Pointe‑Saint‑Charles |

22 |

13,8 |

29,8 |

René‑Cassin |

7 |

41,3 |

51,7 |

Rivière‑des‑Prairies |

10 |

29,4 |

7,7 |

Saint‑Henri |

26 |

24,2 |

20,7 |

Saint‑Laurent |

8 |

48,4 |

19,1 |

Saint‑Léonard |

12 |

38,5 |

8,1 |

Saint‑Louis du Parc |

15 |

29,0 |

16,5 |

Saint‑Michel |

15 |

42,7 |

3,7 |

Verdun/Côte Saint‑Paul |

18 |

15,1 |

17,2 |

Villeray |

19 |

29,0 |

3,8 |

MONTRÉAL |

15 |

27,6 |

21,6 |

Tableau 2

Taux de suicide, langue maternelle, statut d’immigrant et conditions socioéconomiques, sur l’Île de Montréal et dans l’ensemble du Québec (1981, 1996, 2001)

Variables dépendantes |

Variables indépendantes |

Coeff. de Spearman |

|---|---|---|

Île de Montréal, districts de CLSC | ||

Taux suicide (1984‑1988) |

% Immigrant (1981) |

‑ 0,63 |

Taux suicide (1994‑1998) |

% Immigrant (2001) |

‑ 0,62 |

% Anglais langue maternelle (1996) |

‑ 0,50 |

|

% Français langue maternelle (1996) |

0,74 |

|

% Catholique romain (2001) |

0,98 |

|

% Habitant seul (2001) |

0,59 |

|

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

0,54 |

|

% Immigrant (2001) |

% Catholique romain (2001) |

0,34 (n. s.) |

% Habitant seul (2001) |

‑ 0,29 (n. s.) |

|

% Sous le seuil du faible revenu (2001) |

0,11 (n. s.) |

|

% Anglophone (2001) |

% Catholique romain (2001) |

‑ 0,70 |

% Habitant seul (2001) |

‑ 0,22 (n. s.) |

|

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

‑ 0,24 (n. s.) |

|

% Francophone (2001) |

% Catholique romain (2001) |

0,80 |

% Habitant seul (2001) |

0,38 (n. s.) |

|

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

0,13 (n. s.) |

|

Ensemble du Québec, régions administratives | ||

Taux suicide (1994‑1998) |

% Immigrant (2001) |

‑ 0,37 (n. s.) |

% Sous le seuil de faible revenu (2001) |

‑ 0,35 (n. s.) |

|

% Habitant seul (2001) |

0,98 |