Abstracts

Résumé

L’objectif de cette étude vise à explorer l’expérience vécue par des femmes adultes victimes d’agression sexuelle dans les centres désignés. Cette étude a permis de faire ressortir certaines forces et faiblesses du modèle des centres désignés en plus de documenter les besoins les plus fréquents chez les victimes d’agression sexuelle. Les résultats obtenus suggèrent que malgré les progrès importants des dernières années dans l’aide apportée aux victimes d’agression sexuelle, il reste encore du travail à accomplir pour offrir à ces dernières des services qui répondent à l’ensemble de leurs besoins.

Mots-clés :

- agression sexuelle,

- intervention,

- services,

- adultes,

- entrevues,

- méthodologie qualitative

Abstract

This study aims to explore the experience of adult women victims of sexual abuse in Designated Centres. This study highlights some strengths and weaknesses of the Designated Centres model in addition to documenting the most common needs among sexual abuse victims. Despite significant progress in recent years in assisting victims of sexual abuse, results suggest that work is still needed to provide intervention services that target all their needs.

Keywords:

- sexual abuse,

- intervention,

- services,

- adults,

- interviews,

- qualitative methodology

Article body

INTRODUCTION

L’agression sexuelle est une problématique sociale majeure pouvant affecter les personnes de tous âges. Au Canada, l’Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation a permis de déterminer que les agressions sexuelles sont le seul type de crime dont le nombre est demeuré stable et n’a pas connu de diminution par rapport à l’enquête précédente. Ainsi, chez les personnes de 15 ans et plus, on rapporte un taux de 22 incidents pour 1000 habitants (Perrault, 2015). Ces statistiques sont toutefois incomplètes puisqu’il est estimé que seulement une personne sur dix signale l’agression sexuelle dont elle a été victime à la police (Gannon et Mihorean, 2005). Dans différents échantillons, les études sur la prévalence de l’agression sexuelle couvrant la vie entière (c.-à-d., dans l’enfance ou à l’âge adulte) suggèrent des taux variants entre 17,6 % et 27,6 % chez les femmes (Brickman et Briere, 1984 : 21 %; Cloutier, Martin et Poole, 2002 : 19 %; Masho, Odor et Adera, 2005 : 27,6 %; Tjaden et Thoennes, 1998 : 17,6 %) et entre 3 % et 12,9 % chez les hommes (Masho et Andersen, 2009 : 12,9 %; Tjaden et Thoennes, 1998 : 3 %). Ces statistiques sont inquiétantes d’autant plus que les agressions sexuelles ont d’importantes conséquences délétères qui peuvent apparaître rapidement ou après plusieurs années. Ces conséquences, aussi nombreuses que variées, peuvent se manifester aux plans physique (p. ex., céphalées, infections transmissibles sexuellement, grossesses non désirées) et psychologique (p. ex., dépression, trouble de stress post-traumatique, abus de substances) (Briere et Jordan, 2004; Campbell, Dworkin et Cabral, 2009; Dworkin, Menon, Bystrynski et Allen, 2017; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010a; Resnick, Acierno, Holmes, Dammeyer et Kilpatrick, 2000).

Pour venir en aide aux victimes, le gouvernement du Québec a publié, en 2001, les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle dans lequel il établissait que l’agression sexuelle était un problème social inacceptable et qu’il était indispensable de mettre en place une stratégie d’intervention. Parmi les stratégies favorisées, des centres désignés pour les victimes d’agression sexuelle ont été implantés (Gouvernement du Québec, 2007), afin que toutes les victimes d’agression sexuelle du Québec (enfants et adultes, femmes et hommes) puissent avoir accès à des services médicosociaux ainsi qu’à un suivi qui correspond à leurs besoins (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010b). Le but du gouvernement était d’offrir des services uniformes, complets et de qualité et de former des intervenants qualifiés pour répondre à cette clientèle particulière. Les orientations gouvernementales concevaient un centre désigné comme « un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, généralement un centre hospitalier ou un CSLC qui offre des services médicaux et qui effectue l’intervention médicolégale et médicosociale auprès des personnes victimes d’agression sexuelle » (Gouvernement du Québec, 2001).

Le modèle des centres désignés est en place depuis près d’une quinzaine d’années au Québec, les premiers ayant ouvert leurs portes en 2002. Selon les statistiques obtenues en 2011, 77 centres désignés desservent les 17 régions administratives du Québec et, en moyenne, ils offrent des services depuis 5,1 ans (Collin-Vézina et al., 2011). Au cours de leur période d’activités, le nombre total de victimes ayant reçu des services est d’au moins 11 069 individus (Collin-Vézina et al., 2011). Depuis leur implantation, aucune étude n’a cependant été réalisée afin d’en apprendre davantage sur la perception des services reçus par les victimes dans les centres désignés. La perception des victimes est cruciale afin de développer des pratiques sensibles au trauma, car une meilleure compréhension de leur expérience pourrait ainsi permettre de cibler des améliorations ou des pistes à approfondir par rapport aux services prodigués (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014). De plus, les auteurs d’une recension de trente publications évaluant les interventions pour les victimes d’agression sexuelle soulignent que l’intégration d’une approche qualitative dans les recherches menées pourrait être utile pour mieux comprendre la perspective des victimes, puisque peu d’études portent sur cet aspect (Martin, Young, Billings et Bross, 2007).

La présente recherche exploratoire a donc comme objectif 1) d’explorer l’expérience et les besoins des victimes d’agression sexuelle ayant reçu des services dans un centre désigné et 2) de se pencher sur leur perception des services reçus. Pour ce faire, les thématiques suivantes ont été explorées : 1) la trajectoire des participantes avant l’arrivée dans les centres désignés, 2) les perceptions des services dans les centres désignés et les besoins qui y sont reliés ainsi que 3) les recommandations proposées par les participantes pour améliorer les services selon leur expérience.

MÉTHODOLOGIE

Afin de mieux comprendre l’expérience particulière de chaque victime et de faire ressortir les éléments importants, un devis qualitatif descriptif a été utilisé. Le recrutement des victimes pour l’étude s’est fait dans neuf centres désignés de la province. Pour être admissible à prendre part à l’étude, les personnes intéressées devaient avoir atteint l’âge de 18 ans et elles devaient avoir reçu des services médicaux ou psychosociaux à la suite d’une agression sexuelle depuis l’implantation des centres désignés en 2002. Le projet a reçu l’approbation des comités d’éthique à la recherche de l’Université McGill et de celui des neuf centres désignés participants.

Pendant la période de recrutement, des affiches et des brochures sur lesquelles se trouvaient l’objectif de l’étude ainsi que les critères de recrutement ont été distribuées dans les centres désignés ciblés. Les personnes intéressées pouvaient appeler au numéro de téléphone indiqué sur les documents. Elles ont ensuite été recontactées par l’équipe de recherche. Six femmes se sont portées volontaires pour participer à l’étude et elles ont toutes été retenues. Les participantes étaient âgées entre 27 et 54 ans. Cinq d’entre elles étaient francophones et l’une était anglophone. Deux femmes se considéraient comme étant membres du groupe culturel autochtone, l’une se décrivait comme ayant une appartenance au groupe culturel caribéen, alors que les trois autres femmes ne se reconnaissaient pas d’autre identité culturelle que canadienne québécoise. Bien que les entrevues ne portaient pas sur les agressions en elles-mêmes, les participantes ont toutefois dévoilé certaines informations à cet effet. Ainsi, parmi les six participantes, deux ont rapporté avoir cherché des services immédiatement après l’agression en raison de douleurs physiques et pour obtenir des soins médicolégaux. Les quatre autres ont vécu des agressions plusieurs années avant de chercher des ressources d’aide, malgré le fait qu’elles aient dévoilé l’agression sexuelle vécue à un médecin ou à des proches.

Les entrevues ont été réalisées au téléphone par deux membres de l’équipe de recherche. La ligne téléphonique employée a été utilisée uniquement pour le projet de recherche. Les entrevues ont été enregistrées afin d’être retranscrites ultérieurement. L’endroit et le moment de l’entrevue étaient choisis par les participantes. Un formulaire de consentement a été signé par ces dernières avant le déroulement de l’entrevue et il a été lu au début de l’entrevue téléphonique. Un enregistrement audio du consentement verbal était nécessaire pour chacune des participantes. Afin de minimiser, de prévenir et de contrôler tout préjudice possible pour les participantes à l’étude, aucune question portant sur les détails de l’agression sexuelle vécue ne leur a été posée. Une semaine après cette entrevue, un autre appel était effectué par le même intervieweur pour faire un suivi auprès des participantes et donner une occasion supplémentaire de poser des questions sur la recherche.

Afin de dégager les thèmes émergeant des entrevues qualitatives réalisées avec les participantes, une analyse de contenu à la fois déductive et inductive a été effectuée. Suivant les étapes de Thomas (2006), les données brutes ont d’abord été préparées. Pour y arriver, les entrevues ont été retranscrites mots à mots et de façon à préserver l’anonymat des participantes (Roy, 2003). Par la suite, des lectures répétées, attentives et approfondies ont été réalisées afin de permettre l’acquisition d’une vue d’ensemble des thèmes couverts. Une fois cette étape terminée, les transcriptions ont été importées dans le logiciel N’Vivo et des catégories ont été identifiées et définies lors d’un premier codage. Des catégories de niveaux plus élevés ont été créées selon les questions de recherche alors que des catégories de niveaux inférieurs ont émergé au fil des lectures répétées. Le codage fut donc mixte, puisqu’il était possible de faire des ajouts aux catégories préétablies à partir des questions de recherche. Des citations révélatrices ont été choisies pour appuyer certains thèmes et les résultats obtenus. Afin d’assurer la rigueur scientifique, le codage a entièrement été réalisé par la première auteure de cet article et validé intégralement par la troisième auteure. L’implication de ces chercheures à un comité régional sur la thématique de l’agression sexuelle et impliquant différents partenaires des milieux de pratique a permis une meilleure compréhension et connaissance des services, permettant ainsi de favoriser la crédibilité des données par l’engagement sur le terrain (Fortin, 2010), ici compris comme les services offerts aux victimes d’agression sexuelle. En plus de cette analyse, la recherche d’explications divergentes, l’utilisation de notes réflexives lors de l’analyse et la description détaillée du contexte de l’étude et des participantes permettant au lecteur de juger de l’application des résultats dans d’autres contextes ont été utilisées afin de satisfaire les critères de rigueur scientifique pour l’analyse des données (Fortin, 2010).

RÉSULTATS

Lors des entrevues, les victimes ont révélé les détails de leur recherche d’aide reliés à l’agression sexuelle qu’elles ont vécue. Les résultats des analyses qualitatives réalisées ont permis de faire ressortir les trajectoires empruntées par les participantes pendant leur processus de recherche d’aide ainsi que leurs perceptions de ce processus et leurs besoins ressentis lorsqu’elles ont reçu des services dans les centres désignés. Certaines recommandations ont également été émises par les participantes lors des entrevues.

Trajectoires des participantes

Le premier élément d’importance concerne les trajectoires suivies par les participantes avant d’arriver à un centre désigné. Puisque ces trajectoires varient selon le moment de l’agression sexuelle, il a été possible d’en dégager deux principales : recherche de service suivant 1) un déclencheur physique ou 2) un déclencheur psychologique. Pour les victimes d’agression sexuelle récente, la recherche de services a été effectuée en raison d’un déclencheur physique, par exemple, de la douleur physique, ou encore la nécessité d’obtenir des soins médicolégaux. Pour les quatre participantes dont l’agression sexuelle remonte à plusieurs années, la détresse psychologique a été l’élément déclencheur au premier plan de la demande d’aide. Par exemple, certaines ont manifesté des symptômes psychologiques (dépression, détresse psychologique exacerbée, souvenirs intrusifs de l’agression, anxiété importante). Les conséquences psychologiques de l’agression sexuelle sont alors plus importantes dans la démarche de recherche d’aide que les conséquences physiques. Pour une des participantes, des réminiscences de l’agression sexuelle qu’elle-même a vécue ont suscité l’émergence d’un besoin pressant de parler :

C’était au point de dire que si je ne réussissais pas admettons, à parler à quelqu’un là, immédiatement, tout de suite, bien je pense que j’aurais pu mettre fin à mes jours.

De plus, l’analyse des données recueillies a permis d’identifier deux types d’accès aux services (c’est-à-dire le nombre d’étapes nécessaires afin d’être dirigées vers les centres désignés) : 1) accès direct ou 2) accès complexe. Par exemple, pour les deux participantes dont l’agression sexuelle était récente, l’accès aux services a été direct. Elles se sont dirigées instinctivement vers les hôpitaux sans nécessairement penser à chercher des services spécialisés et sans nécessairement savoir que l’hôpital était un centre désigné :

Honnêtement là, quand c’est arrivé à mon tour [d’être victime d’agression sexuelle], je n’ai pas pensé [aux ressources spécialisées pour les victimes d’agression sexuelle], moi j’ai pensé me rendre à l’hôpital pis ça s’est enclenché tout seul.

Pour l’une d’elles, l’hôpital où elle s’est présentée était un centre désigné. Une autre participante a été référée à un centre désigné se trouvant dans un second hôpital, mais a attendu au lendemain pour s’y rendre.

Pour deux participantes dont les agressions sexuelles remontent à plus longtemps, l’accès aux services a été direct également puisqu’elles se sont présentées directement dans des établissements qui étaient des centres désignés en mentionnant explicitement leur besoin de soutien psychologique relié à l’agression sexuelle. L’accès aux services des deux autres participantes est considéré comme complexe puisqu’elles ont fait des demandes dans des organismes communautaires pour obtenir des services, mais l’une a été refusée en raison d’un manque de place et l’autre rapporte avoir dépassé le nombre de rencontres allouées ainsi qu’avoir eu un problème d’assiduité qui a provoqué l’arrêt des services. Elles ont finalement reçu des services d’un centre désigné en passant par leur médecin de famille qui oeuvrait dans un centre désigné, mais elles ont eu davantage d’étapes à franchir.

Perception des services reçus et besoins ressentis par les participantes

L’expérience des victimes par rapport aux services reçus dans les centres désignés ainsi que les besoins qui y sont reliés sont des éléments qui se dégagent des résultats. D’abord, cinq des participantes ont mentionné avoir reçu un soutien émotionnel sous forme d’information sur les réactions émotionnelles possibles ou encore sous forme d’écoute leur permettant d’exprimer leurs émotions. Ce soutien aide à composer avec l’événement et avec les émotions qui sont ressenties.

Elle a écouté beaucoup, pis elle a euh, elle a su trouver les bons mots pour apaiser pis me, me ramener un peu sur la terre si on peut dire là comme ça, parce que ça allait vraiment pas bien, pis tu sais, elle a été d’un très grand soutien là, vraiment c’était bien.

Les perceptions des victimes concernant ce soutien émotionnel sont toutefois variables. La majorité rapporte au moins une expérience positive ayant répondu à leurs besoins, mais d’autres indiquent que le suivi ne correspondait pas à leur besoin, que le courant ne passait pas avec l’intervenant ou que les services ont été cessés trop rapidement. Néanmoins, la nécessité d’obtenir un soutien émotionnel est un besoin important évoqué par toutes les participantes pour les aider à composer avec l’événement et les émotions ressenties. Plusieurs participantes ont soulevé un désir de parler et d’être écoutée, qui va au-delà de juste prêter l’oreille. Elles souhaitaient obtenir une écoute empathique qui est exempte de jugement et de blâme.

Il fallait que je trouve quelqu’un qui m’écoute pis qui [ne] me juge pas.

Le fait d’obtenir ce soutien émotionnel semble avoir aidé certaines participantes à comprendre les événements vécus et à accepter qu’elles ne soient pas responsables de ce qui leur est arrivé. Par contre, lorsque ce soutien n’était pas présent, certaines attitudes des intervenants ont été perçues négativement par les victimes, ce qui peut être la source d’une forme de revictimisation pour certaines. Par exemple, l’une des victimes rencontrées par les policiers a évoqué une situation où les explications données par les intervenants sur le processus judiciaire l’ont amenée à ressentir de la culpabilité et l’ont découragée de vouloir porter plainte.

Ça a été un peu plus difficile [l’explication des démarches possibles par les policiers]. Je [ne] te dis pas que… Ça, ce n’est pas, ce n’était pas, ce n’était pas des mauvaises personnes et tout ça mais... ils nous ont expliqué qu’on pouvait porter plainte contre [l’agresseur] et tout ça, mais que, que ça serait difficile parce que de toute façon y faudrait comparaître pis y faudrait…. Faudrait que, ce serait toujours ma notre parole contre la parole à [l’agresseur] pis en mentionnant qui avait toujours de l’alcool à travers ça, fais que ça a été, ça juste été ça avec eux autres là. Il n’y a rien eu de plus là, je [ne] pourrais pas te dire je [ne] pourrais pas dire, ils étaient professionnels, mais [ils ne] débordaient pas d’empathie…

Le deuxième besoin soulevé par les participantes est celui d’obtenir des soins médicaux et médicolégaux. Pour celles dont l’agression sexuelle était récente, il s’agissait de la raison principale pour laquelle elles se sont rendues dans un hôpital et ont demandé des services dans un centre désigné. Elles ont pu obtenir des traitements. Cependant, une des participantes, dont l’agression sexuelle remontait à plusieurs années et qui souhaitait obtenir un examen médical, s’est vu refuser l’accès à ce service qu’elle avait demandé, ce qui fut une source d’inquiétude pour elle.

J’ai voulu passer l’examen pour être sûre que moi j’l’avais pas [une ITS] pis [le médecin] a me disait que y’avait pas lieu de s’inquiéter, sauf que pour moi c’était inquiétant…

Les participantes qui ont eu accès à cet examen peu de temps après l’agression ont trouvé cette intervention difficile puisqu’elle a été pratiquée par un médecin de sexe masculin, ce qui souligne un autre besoin, c’est-à-dire celui de pouvoirchoisir le sexe du médecin qui va pratiquer les interventions.

Nous dans ce processus-là, ce qu’on a trouvé difficile quand on est arrivé euh c’est que nous, on a un médecin qui m’a fait l’examen et tout ça, puis après ça l’infirmière et la travailleuse sociale quand on a parlé après, le médecin euh, le médecin son intervention était très euh très difficile, pis suite à ce qui venait de se passer dans moins de 24 heures là, ce n’était pas approprié que ce soit un homme là.

Certaines participantes, dont l’agression sexuelle remonte à plus longtemps, ont également évoqué avoir ressenti le besoin d’être orientées dans les services et guidées dans leur processus de recherche d’aide. Par exemple, une victime apparaît avoir surestimé sa capacité à trouver des services qui répondent à ses besoins, de sorte qu’elle s’est retrouvée sans ressource après avoir mis fin à des services ne répondant pas à ses besoins :

Je l’ai vue une fois, pis ensuite je lui ai donné une autre chance, pis euh, pis après ça ben je suis quand même assez franche là, je lui ai dit comme quoi que le courant [ne] passait pas, pis que j’allais me trouver quelqu’un d’autre, mais après j’[ne] me suis pas trouvé personne d’autre, là.

Des participantes disent s’être heurtées à des problèmes d’incompréhension et d’impuissance lorsque ce besoin n’a pas été comblé. Ainsi, une des participantes a perçu que ses difficultés liées à l’agression sexuelle n’étaient pas reconnues, puisqu’elle a été orientée vers des services de psychiatrie par son médecin de famille qui n’arrivait pas à trouver la bonne médication pour soulager ses symptômes.

Intervieweur : « C’était quoi pour vous l’aspect le plus difficile, dans toute cette histoire-là, pour obtenir les services, c’était quoi le plus difficile ? »

Participante : « C’est de ne pas être compris dans ce que je vivais en tant que tel [silence], parce qu’en expliquant ce que j’avais vécu, j’ai été tout de suite cataloguée, médicamentée à forte dose, fait que finalement, on endormait le bobo là. »

La difficulté de trouver l’aide nécessaire a été mentionnée par certaines participantes qui ont souligné un manque de connaissances des ressources disponibles pour les victimes d’agression sexuelle.

Un autre besoin soulevé par certaines participantes est celui de voir leurs proches être soutenus, outillés et informés quant à l’agression sexuelle. Deux participantes ont été soutenues par leur conjoint alors qu’elles obtenaient des services et il était important pour elles de les impliquer dans leur rétablissement.

Moi je voulais qu’il soit présent à une partie de la séance parce que je croyais que c’était important qu’il sache comment je me sentais vis-à-vis de tout ça… Qu’il puisse avoir au moins les outils pour pouvoir m’aider.

Enfin, le dernier besoin soulevé est l’accessibilité aux services. Comme les consultations auprès de ressources ont lieu pendant la journée, il a été difficile pour certaines participantes d’y avoir accès puisqu’elles devaient s’absenter du travail et assurer leurs déplacements afin de s’y rendre. En effet, des considérations financières et des craintes associées à la perspective de sortir de chez elles ont fait en sorte que certaines des victimes n’ont pu profiter des services qui leur étaient offerts.

Recommandations des participantes pour améliorer les services

Après avoir été interrogées sur les trajectoires parcourues ainsi que les besoins ressentis, les participantes ont été questionnées au sujet des obstacles et difficultés rencontrées dans les services reçus ainsi que sur leurs recommandations quant à l’amélioration des services d’aide en matière d’agression sexuelle au Québec. En lien avec les problématiques soulevées, deux principales recommandations se sont dégagées des entrevues. La première concerne l’importance de faire connaître davantage les services qui sont offerts dans les centres désignés. En effet, les participantes ont toutes mentionné, en début d’entrevue, qu’elles ignoraient l’existence des centres désignés avant d’y être référées. Elles ont donc systématiquement souligné la méconnaissance des centres désignés et des services offerts aux victimes d’agression sexuelle au Québec. Elles recommandent d’informer la population sur les différentes ressources et de mettre l’accent sur l’accessibilité et la rapidité dans l’obtention des services.

Par ailleurs, plusieurs participantes ont évoqué, par la description de leur expérience, la présence de trous dans les services. Par exemple, le fait de se heurter à un refus en raison du manque de place dans un organisme communautaire a été décrit comme une expérience difficile. Il pouvait s’agir aussi de longs délais d’attente, du fait que plusieurs ressources n’offrent pas de services en anglais ou encore d’un nombre de rencontres insuffisant empêchant d’accéder aux services désirés.

Ouais (se raclant la gorge), désolée, j’espère que cette fois, j’aimerais effectivement avoir un résultat positif à la fin [de ces démarches pour poursuivre son suivi], parce que pour moi, je pense que c’est tout comme, même si c’est un an plus tard, je suis encore une victime et j’ai encore besoin d'aide. [Traduction libre]

D’autres difficultés mentionnées concernent la crainte de se déplacer seule, des obstacles financiers (p. ex., frais de transport et absence du travail pour recevoir les services) ainsi que la difficulté à aborder l’agression sexuelle.

C’est parce qu’au début, au début c’est difficile d’en parler, ce n’est pas un sujet facile, de s’ouvrir après ce temps-là.

Ces difficultés sont ainsi en lien avec la deuxième recommandation rapportée par les participantes qui vise à rendre lesservices plus flexibleset à lesadapter aux circonstances et aux besoins particuliers de chaque victime. Il a ainsi été suggéré de permettre les rencontres à domicile ou de faciliter les déplacements, d’offrir des services qui permettent la présence d’un proche et qui tiennent compte de la situation particulière de chacune. Les participantes auraient souhaité avoir des choix en cours d’intervention, dont la possibilité de faire entendre leur préférence par rapport au sexe du médecin.

Je pense que je n’ai rien à dire sur le protocole, peut-être juste peut-être la seule chose que je pourrais dire peut-être à, peut-être obliger que ce soit une femme pour faire l’examen gynécologique même si le médecin avait été gentil euh, c’est difficile t’sais que ce soit un homme après qui fait l’examen gynécologique c’est, c’est, c’est extrêmement difficile, là.

DISCUSSION

Cette recherche visait à mieux comprendre l’expérience des victimes d’agression sexuelle ayant reçu des services dans les centres désignés. L’analyse des entrevues réalisées auprès de six victimes a permis de mieux comprendre les différentes trajectoires empruntées pour avoir recours à des services et les multiples besoins en matière de service. Elle a également permis d’explorer les recommandations proposées par les utilisatrices des services afin de les améliorer.

Trajectoire des participantes

Comme les données de la présente recherche ont été recueillies auprès de victimes dont l’agression sexuelle était récente et de victimes dont l’agression remontait à plusieurs années, nous pouvons établir que les vécus des utilisatrices de services sont tous différents et cette pluralité des expériences doit être considérée dans l’offre de service. Les victimes dont l’agression sexuelle était récente ont recherché des services d’abord et avant tout en raison d’inquiétudes à propos de leur santé physique, ce qui concorde avec les recherches qui indiquent qu’une plus grande proportion des victimes qui présentent des blessures physiques recherche des soins médicaux (Resnick, Holmes, et al., 2000) et dévoile leur agression auprès de ressources d’aide formelles (Ullman et Filipas, 2001). Néanmoins, puisque l’agression sexuelle entraîne également de nombreuses conséquences à long terme (Campbell et al., 2009), certaines victimes mettront plus de temps avant d’accéder aux services (Ranjbar et Speer, 2013; Resnick et al., 2000; Weist et al., 2014) ou consulteront pour d’autres problématiques de santé reliées à leur agression sexuelle (Ranjbar et Speer, 2013). Pourtant, le protocole d’intervention médicosociale utilisé dans les centres désignés ne prévoit des services que pour les victimes adultes qui recherchent des services immédiatement après l’agression ou dans les six mois qui suivent (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010a). Suivant ces délais, les victimes sont dirigées vers des cliniques médicales pour leurs besoins médicaux et des groupes communautaires d’aide aux victimes pour leurs besoins psychosociaux. Cependant, les participantes de notre étude semblent avoir perçu que les services offerts par le biais de cette trajectoire ne répondaient pas à leurs besoins par rapport à la détresse psychologique ressentie. Ce constat soulève un questionnement concernant la place des victimes d’agression sexuelle qui ne présentent pas de blessures physiques dans les services de santé, surtout si l’on considère que la plupart des centres désignés sont situés principalement dans des CSSS et des hôpitaux (Collin-Vézina, Dion et Hébert, 2014). En effet, rappelons que l’une des raisons les plus fréquentes de ne pas dévoiler l’agression sexuelle est que sa gravité est minimisée (Gannon et Mihorean, 2005). La présence du centre désigné dans un hôpital pourrait contribuer à ce sentiment. Il convient donc de s’assurer que les services où sont dirigées les victimes leur permettront d’arriver à des ressources accessibles et appropriées, peu importe à quand remonte leur agression sexuelle, puisque les besoins de services peuvent se faire sentir à tout moment.

Perception des services reçus et besoins reliés

Les victimes ont beaucoup verbalisé sur leur perception des services en abordant l’attitude et des façons de faire des personnes qui ont procédé à ces interventions. La majorité des participantes ont rapporté au moins une expérience positive avec un intervenant, mais aussi une ou plusieurs expériences négatives. Certaines participantes ont affirmé s’être senties blâmées ou jugées, même si l’intervention était réalisée de façon professionnelle. Ces résultats sont concordants avec ceux de Campbell (2005) indiquant que même si ce n’est pas leur intention, les intervenants peuvent sous-estimer la détresse que leurs comportements peuvent engendrer. Un comportement qui serait perçu comme culpabilisant de la part de l’intervenant peut accentuer la détresse psychologique souvent déjà vécue par les victimes. Par ailleurs, une participante a souligné qu’il peut être difficile d’être examinée par un médecin de sexe masculin. Dans le même sens, Ericksen et son équipe (2002) ont trouvé que les intervenants de sexe féminin contribuaient au sentiment de sécurité ressenti par les victimes lors de leur passage dans les services. Ainsi, il n’est peut-être pas possible ni nécessaire que le personnel soit entièrement de sexe féminin, mais il apparaît important de tenir compte de la préférence de la victime.

Des recherches antérieures montrent que certaines attitudes des intervenants sont plus appréciées de la part des victimes et peuvent avoir un impact important sur leurs perceptions des services reçus : le fait de sentir que l’intervenant est disponible et disposé à écouter, qu’il croit la victime et prend au sérieux ses déclarations, qu’il est chaleureux et empathique en plus de faire preuve de discrétion et d’offrir des choix (Decker et Naugle, 2009; Ericksen et al., 2002). Ces attitudes peuvent rendre un moment extrêmement pénible moins douloureux. Au contraire, des attitudes comme de blâmer la victime et de minimiser les événements sont perçues très négativement et peuvent faire en sorte qu’une personne n’osera pas dénoncer les abus qu’elle a subis. Selon les propos recueillis auprès des participantes, il semble qu’il y aurait encore du travail à faire auprès des intervenants concernant la revictimisation vécue par les victimes lors de l’expérience dans les centres désignés. Par ailleurs, la manière dont est fournie l’aide semble être au moins aussi importante que le type d’aide prodigué. Ainsi, le fait d’être professionnel et distant auprès des victimes n’est peut-être pas suffisant pour leur donner ce dont elles ont besoin.

Un autre aspect qui a été jugé important par les participantes est la question du soutien émotionnel à court et à long terme à la fois pour la victime et pour ses proches. Ce besoin de soutien ayant été exprimé par toutes les participantes, il ne fait aucun doute qu’une place importante doit être accordée à cet aspect dans les interventions. Ces résultats rejoignent ceux de Fehler-Cabral, Campbell et Patterson (2011) ayant trouvé que les participants avaient vécu des expériences positives lorsque les services étaient réalisés avec empathie, en offrant des choix, alors qu’à l’inverse, les victimes étaient blessées lorsqu’aucun choix ne leur était offert et lorsque les intervenants agissaient d’une façon froide et détachée.

D’autres besoins ont été exprimés par les participantes, notamment d’accéder à des soins médicaux et médicolégaux, d’être mieux orientées dans les services, de soutenir leurs les proches et de recevoir une aide matérielle. Cela rejoint certains des besoins décrits dans le guide d’intervention médicosocial (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010a). Considérant que les besoins trouvés sont nombreux et ne sont pas les mêmes pour toutes les victimes, il convient donc de mettre l’accent sur la prise en compte des besoins propres à chacune des victimes.

Recommandations pour améliorer les services

Différentes recommandations ont été avancées par les participantes à l’étude dans les entrevues, souvent en réponse à des obstacles rencontrés dans la recherche de services. Celle qui semble la plus importante et qui est soulignée de façon unanime par les participantes est la méconnaissance des centres désignés. Cette constatation a également été dénotée dans l’étude plus vaste sur l’implantation des centres désignés. En effet, la majorité des répondants régionaux ont indiqué que les services des centres n’étant pas publicisés, les victimes pourraient ne pas avoir l’idée de s’y rendre (Collin-Vézina et al., 2014). Il s’agit donc d’un problème majeur pour l’accès aux ressources disponibles pour les victimes d’agression sexuelle. Une campagne de sensibilisation à l’échelle provinciale pourrait s’avérer importante afin de renseigner les gens sur l’existence des centres désignés et sur leur place dans l’offre de services aux victimes d’agression sexuelle (Collin-Vézina et al., 2014). Les tabous et la stigmatisation autour des agressions sexuelles créent un silence autour du phénomène (Collin-Vézina, De la Sablonnière, Palmer et Milne, 2015), ce qui nuit à la fois aux victimes et aux organismes qui sont destinés à leur venir en aide.

Un autre problème soulevé par l’étude est la présence d’un vide dans les services qui se présente sous forme de délai d’attente, d’un manque de ressources ou encore d’un nombre de rencontres limité et insuffisant. Il serait donc important, pour les intervenants et les administrateurs, de s’assurer d’une continuité dans les services aux victimes, notamment par l’orientation immédiate vers des ressources appropriées. Une meilleure concertation régionale en agression sexuelle pourrait être une piste intéressante afin d’assurer une bonne collaboration entre les différents organismes qui travaillent auprès des victimes (Ahrens et al., 2000; Collin-Vezina et al., 2014). De plus, considérant les nombreuses conséquences possibles d’une agression sexuelle sur la santé physique et mentale (Briere et Jordan, 2004; Campbell et al., 2009; Dworkin et al., 2017; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010a; Resnick, Acierno et al., 2000), il serait important de s’assurer que les traitements disponibles au sein de ces organismes soient basés sur des données probantes. Il semble donc essentiel d’évaluer de quelle façon les services en santé mentale et les ressources communautaires sont organisés, en plus de continuer les efforts afin de former les professionnels concernés sur les meilleures façons d’intervenir efficacement et adéquatement auprès des victimes d’agression sexuelle.

De plus, comme les conséquences de l’agression sexuelle peuvent se manifester à différents moments et sur des périodes de temps plus ou moins longues, il semble important de donner les informations pertinentes aux victimes sur la nature des réactions post-traumatiques qui peuvent survenir après l’agression sexuelle. Ces informations pourraient ainsi permettre à la victime de mieux comprendre ses symptômes et, ainsi, d’avoir une plus grande indulgence envers ses réactions et envers soi-même (Brillon et Marchand, 1997).

Si les deux difficultés soulevées précédemment sont imputables au réseau de services et à la méconnaissance des différentes ressources, les problèmes qui suivent sont plutôt des limites qui sont directement liées à la situation unique et particulière de chacune des victimes. En effet, comme l’agression sexuelle est un sujet qui est difficile à aborder, certaines victimes vont choisir de ne pas dévoiler ce qu’elles ont vécu et ne chercheront pas les services dont elles auraient eu besoin. D’autres participantes ont évoqué le fait qu’elles craignaient de sortir seules après leur agression. Finalement, pour certaines, il était impossible d’assumer les coûts des déplacements et de s’absenter du travail en raison de leur situation financière précaire. Les participantes croient que pour changer la situation actuelle, il faudrait faire preuve d’une plus grande flexibilité dans la façon d’octroyer les services afin de s’adapter aux circonstances et aux besoins particuliers de chacun. Par exemple, elles ont suggéré que les intervenants fassent des rencontres à domicile pour les victimes qui avaient de la difficulté à sortir de chez elles ou à assumer les frais de déplacement.

FORCES ET LIMITES DE L’ÉTUDE

Grâce à la méthodologie employée, la présente étude a permis de décrire en profondeur des aspects peu documentés de l’expérience des victimes d’agression sexuelle, comme les trajectoires suivies par ces dernières après l’agression vécue, les obstacles perçus dans le cheminement pour obtenir des services d’aide ainsi que les besoins qu’elles ont ressentis pendant le processus. Cette perspective unique sur l’expérience des victimes a son importance, puisque toutes les victimes ont un parcours différent et méritent d’obtenir des soins adéquats. Toutefois, la portée limitée de cette étude ne permet pas la généralisation des données obtenues. Comme les participantes étaient toutes des femmes adultes, l’expérience des hommes, des adolescents et des enfants n’a pu être prise en compte. La perception des services et les besoins exprimés risquent de s’avérer différents selon le sexe et l’âge des victimes. En raison de la taille restreinte de l’échantillon, l’étude n’a pas pu tenir compte de la variation entre les régions dans la façon d’intervenir auprès des victimes. Ainsi, les mêmes services peuvent avoir été perçus positivement dans un établissement alors qu’ils ont été jugés négativement au sein d’autres centres désignés. Par ailleurs, l’utilisation d’une grille d’entrevue semi-structurée a pu avoir une influence sur les réponses obtenues par les participantes, qui ont pu se sentir dirigées dans le choix de leurs réponses. Enfin, certains biais peuvent avoir été induits par le recrutement de participantes volontaires, qui peuvent présenter des caractéristiques particulières, telles qu’un intérêt particulier pour la recherche, un besoin de plaire, un besoin de dénoncer des problèmes, qui pourraient ne pas refléter l’expérience de la proportion de gens qui choisiraient de ne pas participer à pareille recherche. Évidemment, la recherche ne reflète pas non plus l’expérience des victimes d’agression sexuelle qui choisissent de ne pas consulter, bien qu’elles puissent aussi avoir besoin de services.

CONCLUSION

La recherche entreprise sur l’expérience des victimes dans les centres désignés avait comme objectif de permettre une meilleure compréhension de la trajectoire suivie par ces dernières ainsi que de leur perception des services reçus. En plus de la méconnaissance des services qui sont offerts dans les centres désignés, les victimes ont rencontré différents obstacles dans leur parcours pour atteindre un centre désigné et ont également témoigné de besoins non comblés à la suite de l’obtention de services. Certains aspects des services en centres désignés contribuent à donner une perception négative des soins reçus et peuvent participer chez certaines à une forme de revictimisation. Malgré la volonté gouvernementale et le travail accompli jusqu’à présent afin d’offrir des services médicosociaux ainsi qu’un suivi qui correspond aux besoins de toutes les victimes d’agression sexuelle de la province à travers 77 centres désignés, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour améliorer les services auxquels elles ont droit. Des recherches supplémentaires devraient être menées à plus grande échelle afin d’évaluer les services offerts dans les centres désignés auprès d’un échantillon plus nombreux, de même qu’auprès des intervenants qui oeuvrent au sein des centres désignés et des institutions qui les hébergent. Ceci permettrait, par exemple, une meilleure connaissance des obstacles institutionnels à la concertation.

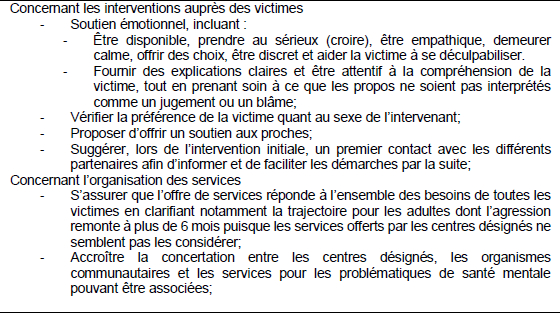

Comme l’objectif des centres désignés est que toutes les victimes d’agression sexuelle au Québec puissent accéder à des services d’accueil, de soutien émotionnel, à un examen médical ou médicolégal, à des soins et traitements ainsi qu’à un suivi approprié (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010b), il faut conserver à l’esprit que chaque victime doit y être importante et doit y recevoir les services requis selon sa situation unique et particulière. Le contexte des centres désignés offre une occasion unique d’informer et d’orienter les victimes d’agression sexuelle tout en leur assurant l’accès à un traitement pour les conséquences physiques et psychologiques qui peuvent se manifester à court ou à long terme. Une meilleure connaissance des services offerts dans ces établissements pourrait donc s’avérer bénéfique pour toute la population. Finalement, les résultats de cette étude et leurs relations avec les connaissances actuelles sur le sujet nous ont permis de formuler certaines recommandations visant l’amélioration des services. Celles-ci sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

Tableau 1

Principales recommandations tirées des résultats de la présente recherche et de leur mise en relation avec les connaissances actuelles sur le sujet

Appendices

Note

-

[1]

Adresse de correspondance : Département des sciences de la santé, Université du Québec à Chicoutimi, 555 boul. de l’Université, Chicoutimi (Québec), G7H 2B1. Téléphone : 418 545-5011, poste 5663. Courriel : jacinthe.dion@uqac.ca

Bibliographie

- Ahrens, C. E., Campbell, R., Wasco, S. M., Aponte, G., Grubstein, L. et Davidson, W. S. (2000). Sexual assault nurse examiner (SANE) programs: Alternative systems for service delivery for sexual assault victims. Journal of Interpersonal Violence, 15(9), 921-943.

- Brickman, J. et Briere, J. (1984). Incidence of rape and sexual assault in an urban Canadian population. International Journal of Women’s Studies, 7(3), 195-206.

- Briere, J. et Jordan, C. E. (2004). Violence against women: Outcome complexity and implications for assessment and treatment. Journal of Interpersonal Violence, 19(11), 1252-1276.

- Brillon, P. et Marchand, A. (1997). Survivre à une agression sexuelle : Symptomatologie post-traumatique et dépressive. Revue québécoise de psychologie, 18(3), 125-146.

- Campbell, R. (2005). What really happened? A validation study of rape survivor’s help-seeking experiences with the legal and medical systems. Violence and Victims, 20(1), 55-69.

- Campbell, R., Dworkin, E. et Cabral, G. (2009). An ecological model of the impact of sexual assault on women’s mental health. Trauma, Violence & Abuse, 10(3), 225-246.

- Cloutier, S., Martin, S. L. et Poole, C. (2002). Sexual assault among North Carolina women : Prevalence and health risk factors. Journal of Epidemiology and Community Health, 56(4), 265-271.

- Collin-Vézina, D., De la Sablonnière, M., Palmer, A. et Milne, L. (2015). A preliminary mapping of individual, relational, and social factors that impede disclosure of childhood sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 43, 123-134. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.03.010

- Collin-Vézina, D., Dion, J. et Hébert, M. (2014). Organisation des services pour les victimes d’agression sexuelle au Québec : Portrait et pistes d’action. Montréal, Québec : Université McGill.

- Collin-Vézina, D., Hébert, M., Dion, J., David, S., Gagnier, C. et Pelletier, S. (2011). Organisation des services pour les victimes d’agression sexuelle au Québec : Portrait et pistes d’action rapport d’étape. Montréal, Québec : Université McGill.

- Decker, S. E. et Naugle, A. E. (2009). Immediate intervention for sexual assault: A review with recommendations and implications for practitioners. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 18(4), 419-441.

- Dworkin, E. R., Menon, S. V., Bystrynski, J. et Allen, N. E. (2017). Sexual assault victimization and psychopathology: a review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 56, 65-81.

- Ericksen, J., Dudley, C., McIntosh, G., Ritch, L., Shumay, S. et Simpson, M. (2002). Clients’ experiences with a specialized sexual assault service. Journal of Emergency Nursing, 28(1), 86-90. http://doi.org/10.1067/men.2002.121740

- Fehler-Cabral, G., Campbell, R. et Patterson, D. (2011). Adult sexual assault survivors’ experiences with sexual assault nurse examiners (SANEs). Journal of Interpersonal Violence, 26(18), 3618-3639.

- Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives (2e éd.). Montréal, Québec : Chenelière Éducation.

- Gannon, M. et Mihorean, K. (2005). La victimisation criminelle au Canada, 2004. Juristat, 25(7), 1-28.

- Gouvernement du Québec. (2001). Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Québec, Québec: Gouvernement du Québec.

- Gouvernement du Québec. (2007). Rapport sur la mise en oeuvre des engagements gouvernementaux 2001-2006 : Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.

- Martin, S. L., Young, S. K., Billings, D. L. et Bross, C. C. (2007). Health care-based interventions for women who have experienced sexual violence: A review of the literature. Trauma, Violence & Abuse, 8(1), 98-110.

- Masho, S. W. et Anderson, L. (2009). Sexual assault in men: A population-based study of Virginia. Violence and Victims, 24(1), 98-110.

- Masho, S. W., Odor, R. K. et Adera, T. (2005). Sexual assault in Virginia: A population-based study. Women’s Health Issues, 15(4), 157-166.

- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2010a). Guide d’intervention médicosociale. Québec, Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux.

- Perrault, S. (2015). La victimisation criminelle au Canada, 2014. Repéré sur le site de Statistiques Canada https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2015001/article/14241-fra.pdf?st=AL4-vsiu

- Ranjbar, V. et Speer, S. A. (2013). Revictimization and recovery from sexual assault: Implications for health professionnals. Violence and Victims, 28(2), 274-287.

- Resnick, H. S., Acierno, R., Holmes, M., Dammeyer, M. et Kilpatrick, D. (2000). Emergency evaluation and intervention with female victims of rape and other violence. Journal of Clinical Psychology, 56(10), 1317-1333.

- Resnick, H. S., Holmes, M. M., Kilpatrick, D. G., Clum, G., Acierno, R., Best, C. L. et Saunders, B. E. (2000). Predictors of post-rape medical care in a national sample of women. American Journal of Preventive Medicine, 19(4), 214-219.

- Roy, S. N. (2003). L’étude de cas. Dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données (5e éd., p. 159-184). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec.

- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2014). Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 57. HHS Publication No. (SMA) 13-4801. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

- Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American Journal of Evaluation, 27(2), 237-246.

- Tjaden, P. et Thoennes, N. (1998). Prevalence, incidence, and consequences of violence against women: Finding from the national violence against women survey. Document repéré à https://www.ncjrs.gov/pdffiles/172837.pdf.

- Ullman, S. E. et Filipas, H. H. (2001). Correlates of formal and informal support seeking in sexual assault victims. Journal of Interpersonal Violence, 16(10), 1028-1047.

- Weist, M. D., Kinney, L., Taylor, L. K., Pollitt-Hill, J., Bryant, Y., Anthony, L. et Wilkerson, J. (2014). African american and white women’s experience of sexual assault and services for sexual assault. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 23(9), 901-916.

List of tables

Tableau 1

Principales recommandations tirées des résultats de la présente recherche et de leur mise en relation avec les connaissances actuelles sur le sujet