Abstracts

Résumé

Cet article propose d’établir des liens entre le sens du travail chez les salariés et les contextes économique et organisationnel dans lequel ils travaillent. Cet environnement économique est marqué, notamment, par la montée des relations donneurs d’ordre/sous-traitants, une gestion plus flexible de la production ou de l’emploi et la financiarisation des entreprises. Selon nos hypothèses, ces transformations agissent sur les conditions de travail et, de ce fait, sur le sens que les individus peuvent accorder à leurs tâches. Ce sens peut varier à la hausse comme à la baisse.

Cette étude exploite deux bases de données françaises : tout d’abord, l’Enquête Conditions de travail 2013 réalisée auprès de 6724 salariés, rattachés à 5496 établissements. Ensuite, chaque établissement a été apparié à des données macro-sectorielles de l’Insee (Base ESANE-FARE, en évolution entre 2008 et 2012), afin de disposer d’informations sur l’évolution de ratios qui caractérisent les dynamiques productives actuelles, comme le taux de marge ou la financiarisation du capital des entreprises. À l’aide de questionnaires auprès des salariés, quatre conditions du sens du travail ont été identifiées et, ensuite, mesurées par quatre scores. Il s’agit de l’utilité, l’autonomie, la pression temporelle et les relations dans le collectif de travail. Ce sont les variations de ces scores que nous cherchons à expliquer. Par une analyse multiniveau, nous pouvons mesurer l’impact du contexte organisationnel (niveau 2) et du contexte macro-sectoriel des entreprises (niveau 3) sur ces quatre conditions du sens du travail.

Les résultats montrent comment l’organisation du travail dans les établissements et la financiarisation des entreprises influencent le sens du travail chez les salariés. De plus, nous avons observé que le sens de cet impact dépend beaucoup de la position de l’établissement dans la chaîne de valeur.

Mots-clés:

- conditions de travail,

- sens du travail,

- financiarisation,

- analyse multi-niveau

Abstract

This article aims to establish links between the meaning of work for employees and the economic and organizational context in which they work. This economic environment is marked in particular by an increase in relationships between contractors and subcontractors, more flexible management of production or employment and by the financialization of companies.

This study uses two French databases: Enquête Conditions de Travail 2013, conducted among 6724 employees, working in 5496 establishments and the Database ESANE-FARE 2008-2012, INSEE, to collect information on the economic environment of companies. Four meaning of work conditions were identified and measured by four scores: utility, autonomy, time pressure and working relationships. The variations in these four scores are studied. Through a multilevel analysis, we seek to measure the impact of the organizational context (level 2) and the macro-sectoral context (level 3) of establishments on these four conditions related to meaning at work.

The results show how the organization of work in establishments and the financialization of firms impact on the meaning of work for employees. The meaning of this impact largely depends on the establishment’s position in the value chain.

Keywords:

- working conditions,

- meaning of work,

- financialization,

- multi-level analyses

Article body

Introduction

Si le sens du travail est avant tout une question individuelle, il reste néanmoins largement dépendant de certaines conditions économiques et organisationnelles nécessaires à sa construction. Le sens du travail est une notion qui renvoie tout à la fois au respect des valeurs, l’utilité des missions, l’éthique, la compréhension des tâches à accomplir, l’autonomie, le temps dont on dispose ou, encore, l’appartenance à un collectif. Selon Morin et Forest (2007), le sens du travail peut se définir de trois façons : par la signification du travail, l’orientation que la personne lui confère et la cohérence entre l’individu et les tâches qu’il accomplit. Les problèmes de perte de sens du travail ressentis par les salariés peuvent avoir des conséquences négatives pour les individus et pour les entreprises, comme en témoigne la montée des préoccupations attachées aux risques psychosociaux (RPS) au cours de la période récente (Aziza-Chebil et al., 2017; Fontaine et al., 2016; Beque et Mauroux, 2017). Cette notion désigne « les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels ou relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » (Gollac et Bodier, 2011 : 5). Coutrot (2018) a estimé l’ampleur de ces risques : 10 % des salariés subissent une situation de travail très délétère pour leur bien-être psychologique qui se caractérise par un cumul d’expositions de tous ordres, physiques, organisationnelles et psychosociales; de plus, pour 30 % d’entre eux, la situation est qualifiée de préoccupante[1].

Les questions de sens demeurent peu étudiées par l’analyse économique où elles restent souvent réduites à celle des rémunérations ou des promotions, mais elles s’avèrent centrales en psychologie sociale ou clinique (Dejours, 1998). En effet, l’analyse économique « standard », proche de la micro-économie néoclassique, ne dit rien sur la question du sens du travail : l’offre de travail est fonction de l’utilité que l’individu en retire et la valeur du travail est mesurée par le salaire (Bruyère et al., 2017). Nous proposons d’enrichir la vision du sens du travail au-delà de sa dimension pécuniaire en considérant que les conditions de travail conditionnent en grande partie le sens que les salariés vont donner à leurs tâches. Il s’agit de contribuer à l’avancement des connaissances en économie du travail en montrant qui peut gagner ou perdre du sens dans son travail en fonction de certains effets propres à la demande de travail. Cette approche vise à prolonger le questionnement de certains travaux fondateurs sur la segmentation du marché du travail[2], travaux renouvelés plus récemment par Marsden (2007), Osterman (2011) ou Favereau (2016). Notre objectif est de mieux comprendre comment les contours de la segmentation des emplois se sont modifiés en lien avec les conditions de travail des salariés. Plus précisément, nous analyserons plus avant certains facteurs-clés du bien-être ou du mal-être au travail des individus. Certains ont déjà été repérés par Askenazy (2004) pour qui l’intensification du travail et la perte d’autonomie seraient responsables de la dégradation des conditions de travail ressenties par les salariés, analyse prolongée par Amossé (2015). Il ressort de ces travaux que les réorganisations des entreprises ont joué un rôle crucial dans l’évolution des conditions de travail (Coutrot, 2015). Ces dernières ont été marquées par le développement des logiques financières des entreprises et la mondialisation des marchés, en France comme dans d’autres pays industrialisés (Ledoux et al., 2013)[3]. D’un point de vue plus opérationnel, ce travail est susceptible d’intéresser l’Agence nationale sur les conditions de travail (ANACT) qui se penche de plus en plus sur les facteurs de la souffrance au travail[4].

Dans notre analyse, quatre grandes conditions du sens du travail pour les salariés sont distinguées et mesurées sous forme de scores qui peuvent varier d’une situation clairement favorable à l’expression du sens du travail à une autre attestant d’une perte de sens[5]. La construction de ces scores fait référence à quatre des six axes des risques psychosociaux identifiés par Gollac et Bodier (2011)[6]. La première condition se réfère à l’utilité, la fierté et l’éthique du travail, nommée par la suite « score utilité »; la deuxième concerne l’autonomie vis-à-vis de la prescription du travail, désignée comme « score autonomie »; la troisième renseigne la possibilité de faire son travail sans urgence et/ou sans interruption du temps, résumée sous le terme de « score temps » et la quatrième se centre sur la qualité du collectif de travail, c’est-à-dire sur l’aide ou les soutiens auxquels les individus peuvent — ou non — faire appel en cas de besoin, appelée ici « score collectif ».

Selon nos hypothèses, le sens du travail ressenti par les salariés sera, en partie, déterminé par les caractéristiques organisationnelles des entreprises et l’environnement économique d’ensemble, ce sont ces effets que nous cherchons ici à estimer. L’originalité de notre approche réside dans le choix de la logique explicative retenue qui structure les facteurs explicatifs en trois niveaux afin de faire apparaître les déterminations liées à l’organisation des établissements et au contexte de financiarisation des entreprises[7]. Au-delà des caractéristiques individuelles qui sont, certes, prises en compte comme variables de contrôle, nos variables d’intérêt placent l’environnement économique des entreprises au centre de l’analyse du sens du travail.

Après avoir présenté nos hypothèses relatives aux liens entre le contexte économique et organisationnel des entreprises et le sens du travail ressenti par les salariés dans une première partie, la méthode utilisée fera l’objet d’une deuxième partie. Nous y préciserons les principes de construction de la base de données, les variables utilisées, en particulier l’élaboration des différents scores, ainsi que la présentation du modèle multiniveau. Nos résultats seront exposés en troisième partie, puis, discutés dans une quatrième partie.

Quelques faits stylisés du contexte économique

Les grandes tendances qui se dégagent du contexte économique d’ensemble seront analysées en termes de « faits stylisés ». Nous proposons de les associer aux variations possibles du sens du travail pour les salariés.

Montée des relations donneurs d’ordres/sous-traitants

Le premier fait stylisé concerne la progression des groupes et des réseaux d’entreprises et son corollaire, le développement des relations de donneurs d’ordres/sous-traitants. Dès la fin des années 1980, les anciennes grandes entreprises nationales se sont transformées en groupes d’entreprises mondialisées. Les « têtes de groupes » ont maintenu la recherche-développement et la commercialisation des produits, et elles ont externalisé le reste, c’est-à-dire le travail productif. Ces transformations ont conduit à une organisation de la production autour de grands groupes multinationaux qui structurent les chaînes de sous-traitances (Perraudin et al., 2013). Ce processus de fragmentation de la production a eu pour conséquence de fragiliser considérablement les anciens collectifs de travail, voire de les détériorer fortement. En effet, il ressort des travaux d’Algava et Amira (2011) que les situations de sous-traitance peuvent malmener le collectif de travail et contribuer à la dégradation du sens que lui accordent les individus.

Nous testerons les hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 : La position de sous-traitant ou de donneur d’ordres de l’établissement a un impact sur les conditions du sens du travail.

Hypothèse 2 : L’appartenance d’un établissement à un groupe d’entreprise et la taille de son marché influencent les conditions du sens du travail.

Une gestion plus flexible de la production ou de l’emploi imposée par les entreprises

L’intensification de la concurrence par la mondialisation des marchés et le développement des technologies de l’information ont accru les besoins de flexibilité des entreprises, besoins déjà identifiés par Boyer (1986) dans ses travaux fondateurs. Selon nos hypothèses, les salariés subissent ces changements. Comme le souligne Askenazy (2004), la recherche de polyvalence, de polycompétence ou de juste à temps sont des pratiques qui sont souvent présentes simultanément dans une même entreprise. Ces exigences de réactivité forment l’un des signes d’un nouveau productivisme qualifié de « réactif » par cet auteur. Ainsi, davantage de flexibilité est susceptible de réduire l’utilité au travail, l’autonomie des salariés, ainsi que la qualité du collectif de travail.

Hypothèse 3 : Une gestion flexible de la main-d’oeuvre exerce un effet sur les conditions du sens du travail.

Recentrage sur le coeur de métier, montée de la normalisation et de la standardisation du travail

Le recentrage sur le coeur de métier est l’une des principales logiques à l’oeuvre dans les restructurations industrielles depuis la fin des années 1980, restructurations qui furent accentuées avec la Crise de 2008. L’objectif des établissements est de favoriser la fragmentation de la chaîne de valeur entre des unités productives distantes par des externalisations, des cessions d’activité ou, encore, des fusions-acquisitions afin d’acquérir une position dominante sur un marché plus restreint. Ces entreprises en position de force arrivent ainsi à s’assurer un accès privilégié à la demande des ménages et font appel à un vaste réseau d’entreprises pour produire les biens et les services. Cette nouvelle gouvernance d’entreprise devra, en conséquence, développer la standardisation, la normalisation et la codification du travail afin de commander le travail à distance sans en assumer les responsabilités sociales. Les technologies de l’information trouvent ici une large application. Toutes ces étapes de la production se trouvent davantage normées et codifiées, ce qui se répercute sur les conditions et le sens du travail.

Hypothèse 4 : La standardisation et la normalisation de la production ont une incidence sur les conditions du sens.

Individualisation du contrôle et de l’évaluation du travail

Globalement, la réorganisation des entreprises pousse à l’intensification de la concurrence sur le marché des biens et des services, mais aussi entre les salariés dans le but de stimuler la performance au sein même des organisations. Ces transformations entraînent davantage d’évaluations chiffrées et individuelles du rendement des salariés (Dejours, 2003; Coutrot, 2015). Pour Abelhauser et al. (2011), la « folie de l’évaluation » envahit tous les champs de la société et, selon Jany-Catrice (2012) et Supiot (2015), elle conduit à une « gouvernance par les nombres » qui tend à réduire le réel à ce qui est mesurable. Pour Favereau (2016), la financiarisation des entreprises a largement accompagné ce mouvement, car elle s’appuie sur des évaluations numériques permanentes, via la pression des actionnaires qu’il qualifie de « tyrannie de l’évaluation ». Afin de saisir l’effet de ces évaluations, un score qui synthétise les efforts des établissements pour évaluer le travail a été construit.

Hypothèse 5 : L’individualisation du management a un effet sur les conditions du sens.

Financiarisation des entreprises

La centralité des marchés financiers, qui s’est imposée entre 1980 et 1990, va conduire à un nouveau type de gouvernance d’entreprises fondé sur la recherche de la création de valeur pour l’actionnaire (Plihon, 2004; Dallery, 2010). Cette modification dans la répartition primaire de la valeur ajoutée en faveur des profits va servir à la distribution de dividendes plutôt qu’à l’accumulation du capital via des investissements productifs. Cette extension des marchés financiers ne saurait être durable sans une diffusion de nouvelles normes de management et de rationalisation du travail. En effet, les marchés financiers se nourrissent continûment de la réorganisation des systèmes productifs, la finalité étant le redressement des taux de marge. Un autre fait stylisé de la financiarisation des entreprises concerne le relèvement de leur rentabilité financière. À cette fin, les entreprises cherchent à réduire le plus possible la taille des lieux de production, il s’agit du « downsizing » (en français, réduction des effectifs). Ces stratégies se sont développées au sein même des unités productives sous la forme de restructurations, dont le point commun est la réduction de l’emploi. Pour analyser ces faits stylisés, plusieurs variables de la financiarisation des entreprises sont mobilisées : l’évolution entre 2008 et 2012 du taux de financiarisation du capital, du taux d’investissement ou de la rentabilité du capital.

Hypothèse 6 : L’évolution du taux de financiarisation du capital, du taux d’investissement ou de la rentabilité du capital agit de manière différenciée selon la place des entreprises dans la chaîne de valeur sur les conditions du sens du travail.

Données et méthode d’estimation

À partir de ces faits stylisés qui caractérisent l’environnement économique des entreprises, nous avons recherché dans deux grandes bases de données (Enquête Conditions de travail 2013 et Base ESANE-FARE de l’INSEE) des variables susceptibles d’expliquer les variations du sens du travail ressenti par les salariés.

Données

Dans cette exploitation de l’Enquête Conditions de travail (2013) du ministère du Travail, nous utilisons la version couplée « salarié-employeur » formé d’un échantillon de 6 724 salariés, rattachés à 5 496 établissements, ce qui constitue un aspect original de cette recherche. Pour chaque individu, nous disposons donc à la fois de ses réponses au questionnaire « salarié » et de celles de son employeur[8] qui caractérisent les conditions de travail dans l’ensemble de l’établissement. Il s’agit de données transversales sur une année. Le champ est restreint aux salariés du secteur marchand et associatif, car la Base ESANE-FARE ne porte que sur les secteurs marchands, en CDI ou CDD (à l’exclusion des intérimaires, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, des stages et des emplois aidés).

Variables expliquées : les conditions du sens du travail

Le sens que chacun accorde à son travail n’est pas directement mesurable par des enquêtes par questionnaires. Afin de mieux l’appréhender, nous avons construit quatre scores qui mesurent quatre dimensions du sens du travail, ces scores forment nos variables expliquées. Le choix des questions retenues se justifie par notre problématique croisant le sens du travail exprimé par les salariés, ainsi que par les évolutions économiques et organisationnelles au niveau des établissements. Plus le score est élevé, plus la condition sera défavorable au sens du travail[9].

Variables explicatives

Les variables explicatives des conditions du sens du travail que nous avons choisi de retenir sont de trois niveaux.

Les caractéristiques individuelles

Ce niveau est composé des variables caractérisant les 6 724 individus : le sexe, l’âge, la CSP, l’ancienneté, la fonction dans l’établissement, le diplôme, le temps de travail et le type de contrat (CDD ou CDI). Compte tenu de notre problématique, il s’agit surtout de variables de contrôle.

Les caractéristiques organisationnelles

Il s’agit des variables qui caractérisent les 5 469 établissements[10].

Trois scores ont été construits pour rassembler les variables relatives au type d’organisation :

Le premier concerne la variabilité-flexibilité de la production et de la gestion de la main d’oeuvre, appelé score « flexibilité ». Il regroupe des variables renseignant sur la plus ou moins grande variation de l’activité, la mise en place de la polyvalence des tâches, l’existence de réductions d’effectifs dans les 12 derniers mois, d’une restructuration ou d’un autre changement important.

Le deuxième recouvre la normalisation et la codification du travail, nommé score « normalisation ». Sont regroupées ici des variables concernant la mise en place de certification de type ISO9001 ou de qualité totale, des méthodes formalisées de résolution des problèmes, des outils de traçabilité ou des logiciels d’optimisation de la chaîne logistique, des variables portant sur la plus ou moins grande distance entre le pilotage et l’exécution des tâches ou, encore, sur l’utilisation d’un dispositif informatique de suivi de l’activité des salariés.

Le troisième apprécie les modes d’évaluation du travail par le score « d’évaluation individuelle ». Cette mesure s’appuie sur l’existence — ou non — d’un entretien individuel, d’objectifs individuels chiffrés ainsi que leur ampleur au sein de l’établissement.

Deux autres variables explicatives renseignent sur la position de l’établissement dans la chaîne de valeur. La première concerne la sous-traitance approchée par deux variables : l’une permet de savoir si l’établissement travaille — ou non — en sous-traitance pour un ou plusieurs clients donneurs d’ordres; l’autre donne la part du chiffre d’affaires effectuée en sous-traitance. La deuxième est un score de donneur d’ordres, il est composé de deux variables : l’établissement a-t-il — ou non — eu lui-même recours à la sous-traitance l’année dernière pour son activité principale, soit le coeur de métier ? Quelle est approximativement la part des dépenses de sous-traitance relativement au chiffre d’affaires ? Par ailleurs, une variable explicative renseigne sur le périmètre du marché de l’établissement : du marché local jusqu’à l’international. Une autre variable concerne le degré d’indépendance de l’établissement vis-à-vis d’un réseau ou d’un groupe d’entreprises. Enfin, une dernière variable informe sur l’existence — ou non — d’instances de représentatives du personnel (IRP).

Les caractéristiques macro-sectorielles

Les variables macro-sectorielles caractérisent les évolutions économiques et financières moyennes des classes d’entreprises, elles sont issues de la base ESANE-FARE de Insee (2008-2012). Elles ont été constituées en croisant les secteurs d’activité, avec une nomenclature sectorielle en 38 postes (NAF 38), et les effectifs de l’entreprise en quatre groupes : moins de 10 salariés, de 10 à 250 salariés, de 250 à 5000 salariés et plus de 5000 salariés. Le champ étant celui du secteur marchand, nous disposons ainsi de 138 classes d’entreprises. Chaque établissement recensé dans l’Enquête Conditions de travail 2013 est, ensuite, apparié à sa classe d’entreprise définie par la taille et le secteur et se voit, ainsi, caractérisé par les moyennes des variables économiques de la Base FARE-ESANE.

Étant donné que les niveaux de ces variables sont largement expliqués par des logiques sectorielles et techniques, seules leurs évolutions entre 2008 et 2012 sont observées[11]. Les variables retenues visent à repérer certaines dynamiques de la financiarisation des entreprises, l’hypothèse étant que ce mouvement de financiarisation les transforme différemment selon leur secteur d’activité et leur taille.

Le modèle à trois niveaux

Nous utilisons ici une approche multiniveaux (Rabe et Skrondal, 2004; Rabe et al., 2008) qui permet d’identifier et de mesurer l’apport explicatif de chaque niveau de variables aux conditions d’existence du sens du travail exprimé par les salariés.

La première étape est l’estimation d’un modèle de niveau 0 ou « modèle nul ». L’erreur d’un modèle à trois niveaux (modèle nul) se présente ainsi :

avec Yijk qui est le score d’une des quatre conditions du sens pour le salarié i appartenant à l’établissement j et à la classe d’entreprises k.

Les indices sont :

i = 1 ... 6724

j = 1 ... 5469

k = 1 ... 138

La décomposition des effets fixes par niveau permet ensuite de tester la pertinence des estimations à 2 ou 3 niveaux.

Test de l’hypothèse de nullité des effets établissements et classes d’entreprises :

C’est un test de Maximum de Vraisemblance (LR test)

LR = ( –2log L0 ) – ( –2log L1)

avec L0 est la Vraisemblance du modèle non structuré et L1 est la Vraisemblance du modèle à trois niveaux.

Pour chaque niveau, nous pouvons donc calculer la part de la variance totale :

pour la part de la variance interclasse d’entreprises

pour la part de la variance interclasse d’entreprises pour la part de la variance interétablissement

pour la part de la variance interétablissement pour la part de la variance intersalarié

pour la part de la variance intersalarié

Le modèle à trois niveaux avec les variables explicatives

avec χ1jk étant la variable explicative de niveau 1, χ2jk la variable explicative de niveau 2 et χ3k la variable explicative de niveau 3.

On peut tester l’hypothèse de la nullité des coefficients avec un test de Wald.

Analyse de la variance

Ces modèles présentent l’intérêt de mesurer la part de la variance expliquée par chaque niveau étudié en prenant en compte la structuration de l’erreur selon le niveau. En préalable, un modèle sans variable explicative est estimé pour mesurer la part de la variance de chaque niveau (cf. Tableau 1).

Tableau 1

Analyse de la variance

Note de lecture : Les résultats des tests de comparaisons des modèles sont présentés dans les trois dernières lignes. Il s’agit de tester l’hypothèse nulle d’égalité des vraisemblances de deux modèles. Lorsque la probabilité est inférieure à 5% (cellule de droite), alors l’hypothèse nulle est rejetée avec une probabilité de 95%. Ainsi, la statistique de test pour la différence entre un modèle à trois niveaux versus un modèle non structuré pour le score utilité est égal à 17,3 et la probabilité d’égalité des vraisemblances est nulle (0,00).

Les Xi² montrent que la structuration en trois niveaux est pertinente par rapport à un modèle linéaire non structuré. L’effet de l’établissement est élevé pour l’utilité, l’autonomie et la dimension temporelle du travail, les différences inter-établissements sont importantes pour ces trois scores. En revanche, pour ces mêmes scores, il y a peu de différences entre les classes d’entreprises (moins de 2,1 % de la variance totale).

On observe une inversion de la structuration de la variance pour le score « collectif » : en effet, ce score diffère de manière plus importante selon la classe de l’entreprise que selon l’établissement.

Cette analyse de la variance indique que le modèle de niveau trois n’apporte pas toujours une nette amélioration de l’estimation par rapport à un modèle à deux niveaux. Pour autant, l’estimation en trois niveaux est maintenue pour l’ensemble des scores car, même si elle n’améliore pas nettement les maximums de vraisemblance pour l’ensemble des quatre conditions des estimations, elle nous permet de comparer les résultats sur les quatre modèles et elle reste supérieure pour le score « collectif ». Par ailleurs, dans les modèles multiniveaux sur données individuelles comme ceux-ci, l’hétérogénéité se trouve principalement du côté des salariés, ce qui explique que le niveau 1 capte la plus grosse partie de la variance.

Résultats : les déterminants des scores des quatre conditions du sens du travail

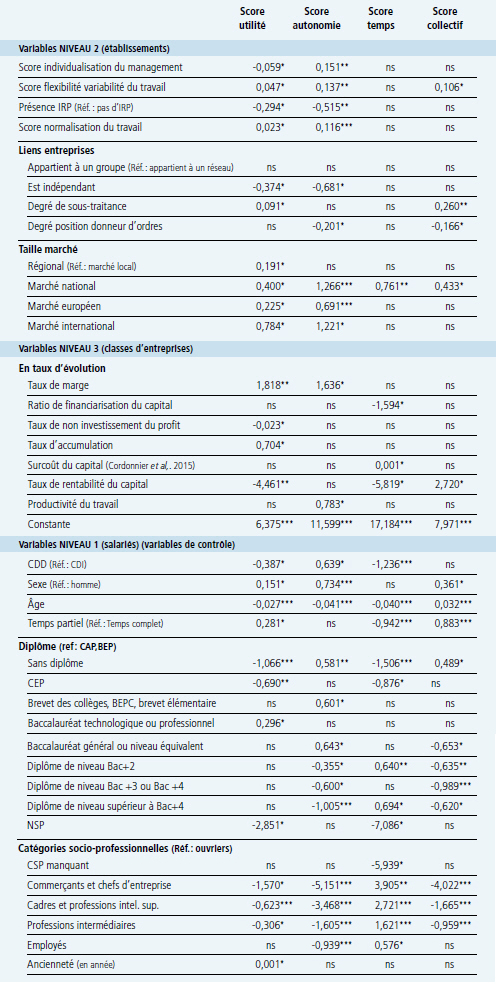

Quels sont les facteurs explicatifs qui contribuent à faire varier le sens du travail ressenti par les individus ? Les liens entre les quatre conditions du sens du travail exprimées sous forme de « score » et les variables explicatives retenues sont présentés dans le Tableau 2.

Tableau 2

Estimations des coefficients standardisés des variables de niveaux 1, 2 et 3 expliquant les 4 scores

Lecture : Un coefficient négatif et significatif indique une hausse du score : la présence « instances représentatives du personnel » (IRP) augmente le score d’utilité (un coefficient positif indique une baisse du score : un marché régional plutôt que local fait baisser ce score). Les coefficients estimés des variables individuelles sont des variables de contrôle. Variable « Fonction dans l’entreprise » : non reproduite, disponible sur demande.

*** : Coefficients significatifs à 1 % ; ** : Coefficients significatifs à 5 % ; * : Coefficients significatifs à 10 %.

Les déterminants du score « utilité-éthique »

Une part relativement importante de la variance se trouve au niveau 2 (10,1 %, cf. Tableau 1). Au niveau des établissements, avoir des instances représentatives du personnel (IRP) est corrélé positivement au sentiment d’utilité. Être dans un établissement indépendant vis-à-vis d’un réseau ou d’un groupe y contribue aussi. Un marché étendu est associé négativement au sentiment d’utilité et il en est de même pour la flexibilité ou la sous-traitance. La normalisation du travail dégrade aussi l’utilité. Enfin, l’individualisation du management joue positivement sur ce sentiment.

Globalement, les niveaux des coefficients significatifs des variables de niveau 2 s’avèrent faibles. Ces coefficients significatifs sont bien plus élevés au niveau 3, ce qui démontre que les dynamiques économiques et de financiarisation des entreprises jouent un rôle notable dans le sentiment d’utilité des salariés. La progression du taux de marge est associée négativement à ce sentiment et de manière importante puisque le coefficient est égal à 1,8, soit plus de la moitié de l’écart-type. Le redressement du taux de marge qui s’est traduit par un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux entreprises en 2012 peut contribuer à expliquer cette corrélation. La remontée du taux de marge s’est donc effectuée au détriment du sentiment d’utilité. De même, la hausse du taux d’accumulation a un impact négatif sur l’utilité ressentie.

De son côté, l’amélioration de la rentabilité du capital est associée positivement au sentiment d’utilité (avec un fort coefficient de 4,46 pour un écart-type de 2,54). Il est probable qu’il s’agisse d’entreprises en position de force dans leur environnement économique : la croissance du profit n’est alors pas nécessairement synonyme de dégradation du score d’utilité pour les salariés. La période étudiée est caractérisée par d’intenses reconfigurations du capital productif et un vaste mouvement de fusions/acquisitions. Ces résultats tendent donc à valider les hypothèses présentées dans les faits stylisés sur la financiarisation des entreprises et attesteraient d’une différenciation de leurs logiques économiques qui peuvent accroître la segmentation au niveau des emplois et les inégalités dans les conditions de travail.

Au niveau des variables individuelles, le sentiment d’utilité est moins bon pour les femmes, les personnes travaillant à temps partiel, les plus jeunes, les moins qualifiées et celles qui ont une grande ancienneté dans l’entreprise. Pour les jeunes, la précarité des contrats de travail en début de carrière peut jouer. Pour les personnes de bas niveau de qualification, le fait d’occuper des métiers peu intéressants et d’être facilement remplaçables interviennent tandis que, pour les salariés ayant une grande ancienneté, une usure ou une lassitude dans le travail peuvent être ressenties et ce, indépendamment de leur âge.

Les déterminants du score « autonomie »

La variance expliquée par les différences au niveau 2 est importante et égale à 29,3 %, celle de niveau 3 est nulle. Ainsi, l’autonomie des salariés est une dimension largement dépendante du contexte managérial et organisationnel de l’établissement.

Le management individualisé, la normalisation et la standardisation du travail jouent négativement sur l’autonomie, ce qui contribue à vérifier l’hypothèse posée dans le troisième et quatrième fait stylisé. L’individualisation entraîne un contrôle du travail sur des objectifs chiffrés. Pour les salariés, la contrainte ne provient pas du collectif de travail, mais des dispositifs de contrôle mis en place par l’entreprise qui sont de plus en plus techniques et individualisés (Dardot, 2011). De même, le score de flexibilité pèse négativement sur l’autonomie des salariés. Il s’agit ici d’une demande de flexibilité de la part du management qui est subie par les travailleurs.

L’accroissement de la taille du marché de l’établissement est aussi associé négativement à ce score, ce qui corrobore les hypothèses posées dans les deux premiers faits stylisés. Ce résultat permet de lier le degré de concurrence de l’établissement à l’autonomie des salariés. Nous pouvons supposer que lorsque la concurrence s’exerce à un niveau mondial, elle se durcit et devient nécessairement fortement normée. Elle diminue ainsi la marge d’autonomie des salariés dans leur travail. La flexibilité du travail et/ou de la production et la taille des marchés exercent un effet complémentaire en ce sens.

Par ailleurs, l’existence de représentants du personnel augmente ce score, un dialogue social institué est donc gage d’une meilleure autonomie des salariés. De même, une entreprise indépendante ou en position de donneuse d’ordres est associée positivement à ce score.

L’ajout des variables de niveau 3 n’apporte pas beaucoup de variance, soit 1,2 %. Il ressort cependant que l’évolution positive du taux de marge diminue l’autonomie. L’effort déployé par les entreprises pour rétablir le taux de marge après la crise financière tend donc à baisser l’autonomie des salariés et il en est de même si la productivité du travail augmente.

Au niveau des variables individuelles, un profil cohérent de salariés disposant d’une marge d’autonomie (hommes plutôt âgés et diplômés, cadres, professions intermédiaires ou employés, en CDI), se distingue des autres pour qui cette dimension du sens du travail se dégrade.

Les déterminants du score « temps »

La part de la variance expliquée par le niveau 1 est de 90,1 % et celle de niveau 2 est de 8,7 %.

Au niveau des classes d’entreprises, le ratio de financiarisation du capital améliore le rapport au temps en diminuant l’urgence ou le morcellement du travail. Cette transformation de la structure du capital qui se financiarise semble indiquer une évolution de ces entreprises vers les « têtes de groupes » qui peuvent alors être en position dominante dans la chaîne de valeur. L’augmentation du taux de rentabilité du capital améliore aussi ce rapport au temps. Ce coefficient concernant la rentabilité du capital indiquerait qu’elles ont externalisé une partie de leur production tout en gardant le même excédent brut d’exploitation. Il s’agirait d’entreprises qui sortent gagnantes de la crise, car elles ont pu profiter de ce contexte pour se restructurer, se recentrer sur leur coeur de métier et/ou externaliser leur activité. Ainsi, l’amélioration de la dimension temporelle du travail des salariés constatée ici est principalement déterminée par la position dominante dans la chaîne de valeur. Ceci confirme nos hypothèses évoquées dans les premier, troisième et cinquième faits stylisés.

Au niveau des individus, les contraintes temporelles sont plus fortes pour les catégories socioprofessionnelles les plus élevées, ainsi que pour les personnes les plus diplômées. Ces résultats rejoignent la littérature sur les transformations du management des fonctions d’encadrement dans les entreprises (Palpacuer et al., 2010). En effet, si les ouvriers subissent plus que d’autres la précarité, la perte d’autonomie et la fragilisation des anciens collectifs de travail, les catégories socioprofessionnelles supérieures font face à une pression temporelle accrue.

Les déterminants du score « collectif de travail »

Le modèle à trois niveaux est pertinent, car une part significative de la variance se trouve au niveau 3 avec 9,5 % de la variance totale, ce qui distingue ce score des autres (cf. Tableau 1). Cette singularité s’incarne dans le signe inversé par rapport aux autres scores du coefficient du taux de rentabilité du capital : une hausse de ce taux conduit à une dégradation significative des collectifs de travail. Palpacuer et al. (2010, 2011) ont montré que les modèles de management qui fragilisent le plus la dimension collective du travail sont des modèles plus fréquemment présents dans les entreprises de grande taille et les multinationales. Ces phénomènes tendent donc à expliquer que le score collectif soit, en partie, déterminé par la classe d’entreprise définie par la taille et le secteur.

Les collectifs de travail sont également malmenés dans les établissements en situation de sous-traitance et dans ceux imposant une flexibilité du travail ou de la production, les résultats des deux variables de niveau 2 étant en cohérence. Dans leur ensemble, ces résultats confirment les hypothèses posées dans les premier, deuxième et cinquième faits stylisés.

Au niveau des individus, la catégorie socioprofessionnelle élevée et/ou le diplôme au moins égal au baccalauréat restent encore un rempart contre le délitement des collectifs de travail. Ces personnes travaillent dans des collectifs plus solides, avec plus d’aides potentielles ou de coopérations possibles, ce qui n’est pas le cas des ouvriers qui sont davantage isolés.

Synthèse et discussion

Au regard de nos résultats, il semble bien que les établissements qui tirent leur épingle du jeu soient ceux qui sont bien positionnés dans la chaîne de valeur. Leurs performances en termes de rentabilité du capital se feraient au détriment du collectif de travail des salariés. En effet, la rentabilité du capital joue positivement sur le sentiment d’utilité et la dimension temporelle du travail, mais tend à dégrader le collectif de travail. Tout semble se passer comme si l’autonomie du travail et le sentiment d’utilité dans ces établissements pouvaient être préservés en sacrifiant le collectif de travail. En effet, l’un des résultats majeurs de cette étude est que le score « collectif » n’est pas déterminé de la même manière que les trois autres.

Le croisement des différents effets permet de conclure que les entreprises en position de « têtes de groupe » et ayant une part du capital financier en hausse ont pu profiter de la financiarisation et améliorer les conditions de travail d’une partie de leurs salariés. Ces entreprises ont relâché la contrainte temporelle sur certains salariés, mais au prix d’une fragilisation des collectifs de travail. Pour accroître leur rentabilité, ces structures externalisent une partie de leur production et recentrent leurs activités sur les plus rentables. Elles procèdent ainsi afin de continuer à maintenir un profit élevé, malgré un moins grand engagement des capitaux productifs. En ce sens, ces établissements sortent gagnants de la crise en se positionnant de manière avantageuse dans la chaîne de valeur et dans les réseaux d’entreprises. Le sentiment d’utilité-éthique des salariés y est aussi plus élevé, ce qui n’est pas le cas dans les établissements majoritairement sous-traitants. Ces résultats rejoignent les hypothèses posées dans les cinq grands faits stylisés et les conclusions de Plihon (2004) et de Rebérioux (2011) sur les effets de la transformation de la gouvernance des entreprises et les inégalités qui peuvent en résulter pour les salariés.

De leur côté, les établissements en position moins favorable dans la chaîne de valeur doivent investir pour rester compétitifs et donc supporter les coûts économiques et sociaux de ces investissements, ce qui conduit vraisemblablement à dégrader l’utilité du travail pour les salariés. Dans tous les cas, toutes choses étant égales par ailleurs, l’augmentation du taux de marge se fait au détriment du sentiment d’utilité ressentie et de l’autonomie dans le travail.

Les entreprises qui financiarisent leur capital et qui augmentent ainsi leur rentabilité agissent de manière différenciée sur les contraintes temporelles des salariés : si ces contraintes s’accroissent pour les cadres et les catégories socioprofessionnelles supérieures, elles peuvent, cependant, se réduire pour les ouvriers. Ces résultats vont dans le sens d’une segmentation des emplois alimentée par le contexte économique des entreprises. Ce contexte contribuerait à accroître les écarts entre les conditions de travail des cadres supérieurs et celles des ouvriers et agirait sur le sens que ces salariés peuvent accorder à leur travail. Ces résultats conduisent à mettre l’accent sur les logiques différenciées des entreprises dans leurs modes de gestion de l’emploi. Ces logiques sont renforcées par la financiarisation (Favereau, 2016) et se traduisent par davantage d’inégalités entre les salariés (Stiglitz, 2012).

Conclusion

Cet article a analysé la contribution du contexte organisationnel de l’établissement et de son environnement économique aux conditions du sens du travail ressenti par les salariés. Des variables originales (organisationnelles et macro-sectorielles) qui dépassent les caractéristiques individuelles ont pu être utilisées. L’objectif est de saisir, au moins partiellement, la financiarisation des entreprises et leur place dans la chaîne de valeur. Une exploration des liens possibles multiniveau a pu ainsi être menée. Ainsi, l’organisation du travail dans les établissements et leur financiarisation n’ont pas une influence linéaire ou univoque sur les conditions de travail : leurs effets sur le sens que les salariés donnent à leur travail dépend en partie de la position de l’entité dans la chaîne de valeur. Il est probable que la financiarisation des entreprises ait aggravé les écarts entre les établissements bien placés dans la chaîne de valeur et ceux mal positionnés, ce qui se répercute sur les conditions de travail des salariés.

Ce travail pourrait trouver certains prolongements. Il faudrait caractériser plus précisément la position de l’établissement dans la chaîne de valeur et son contexte économique en appariant avec des données économiques d’entreprises. Les liens entre les variables organisationnelles et le contexte macroéconomique pourraient aussi être mieux qualifiés. En effet, d’autres études (Palpacuer et al., 2010) ont montré que les variables organisationnelles sont elles-mêmes fortement déterminées par le contexte macroéconomique des classes d’entreprises, en particulier les modèles de management sont liés au contexte sectoriel et aux caractéristiques du marché.

Par ailleurs, les données transversales utilisées datent de 2012 et mériteraient d’être actualisées avec la nouvelle Enquête Conditions de travail de 2016 de la DARES. Malgré ces limites, les résultats originaux obtenus démontrent que certains aspects de la financiarisation des entreprises influencent le sens du travail chez les salariés et que ces liens dépendent de la position de l’établissement dans la chaîne de valeur.

Appendices

Notes

-

[1]

cf. Dextras-Gauthier et Marchand (2016) pour une analyse de l’impact des risques psychosociaux sur l’épuisement professionnel.

-

[2]

Doeringer et Piore (1971) et Atkinson (1984).

-

[3]

Concernant le Québec, l’approche de Ledoux et al. (2013) insiste aussi sur les interactions entre les conditions de travail, l’âge des travailleurs et le contexte économique marqué par la mondialisation des marchés et les transformations des formes d’emploi.

-

[4]

En France, l’ANACT, qui publie la revue Travail et changements, anime des réseaux régionaux de formation professionnelle et d’intervention en entreprises sur ce thème.

-

[5]

Cet article est tiré de la recherche interdisciplinaire pour le Ministère du travail, Bruyère et al. (2017). L’existence de liens entre quatre grandes conditions du sens du travail et le ressenti des individus a été vérifié par des entretiens cliniques et semi-directifs.

-

[6]

Les six axes du rapport d’expertise sur les RPS étant : 1- les exigences au travail, 2- le manque d’autonomie et de marges de manoeuvre, 3- les mauvais rapports sociaux et relations de travail, 4- les conflits de valeur et la qualité empêchée, 5- les exigences émotionnelles, 6- l’insécurité de la situation de travail; les deux derniers axes ne sont pas explorés directement ici.

-

[7]

Les termes « d’entreprises » ou de « structures productives » utilisés ici renvoient à l’unité d’observation qui est celui des établissements dans l’Enquête Conditions de travail 2013 et d’entreprises dans la Base ESANE-FARE de l’Insee (2008-2012).

-

[8]

Ou de toute personne capable de répondre à un questionnaire sur l’organisation du travail et les conditions de travail de l’établissement.

-

[9]

Les statistiques descriptives des scores sont disponibles sur demande. Les scores ne sont pas corrélés entre eux. Par exemple, le fait d’être autonome ne s’accompagne pas nécessairement par le fait d’avoir un score « temps » faible (soit une moindre pression temporelle). Les estimations ne sont donc pas redondantes.

-

[10]

Pour le détail de la composition des scores de niveaux 2, cf. Bruyère et al. (2017), Encadré 3, p. 37.

-

[11]

Cf. Bruyère et al. (2017), Annexe sur demande : Statistiques descriptives par secteurs d’activité.

Bibliographie

- Abelhauser, Alain, Roland Gori et Marie-Jean Sauret (2011) La Folie Évaluation : Les nouvelles fabriques de la servitude, Paris : Les milles et une nuits.

- Algava, Elisabeth et Selma Amira (2011) « Sous-traitance : des conditions de travail plus difficiles chez les preneurs d’ordres », Dares Analyses, n° 11.

- Amossé, Thomas (2015) « Les conditions du travail en Europe dans les années 2000 : de fortes inégalités sociales », dans A. Thébaud-Mony, P. Davezies, L. Vogel et S. Volkoff (dir.), Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, Paris : La Découverte, p. 66-79.

- Askenazy, Philippe (2004) Les désordres du travail, Paris : Seuil, La république des idées.

- Atkinson, John (1984) « Manpower Strategies for Flexible Organisations », Personnel Management, 16 (8), 28-31.

- Aziza-Chebil, Azza., Eric Delattre et Marc-Arthur Diaye (2017) « Les changements organisationnels augmentent-ils les risques psychosociaux des salariés : Une analyse sur données couplées », Économie et Prévision, 1, 25-44.

- Beque, Marilyne et Amélie Mauroux (2017) « Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ? », Dares Analyses, n° 082.

- Biétry, Franck et Jordane Creusier (2015) « Le bien-être au travail : les apports d’une étude par profils », Relations industrielles/Industrial Relations, 70 (1), 11-35.

- Boyer, Robert, dir. (1986) La flexibilité du travail en Europe, Paris : La Découverte.

- Bruyère, Mireille, Gilbert de Terssac, Thomas Lamote, Sandrine Lasserres, Laurence Lizé, Florence Palpacuer, Coralie Perez, Benjamin Saccomanno, Amélie Seignour et Laure Westphal (2017) Le malaise au travail comme expression de conflits sur le sens et les finalités du travail ?, Rapport final, Paris : Dares, Ministère du travail (hal.archives-ouvertes.fr).

- Cordonnier Laurent, Thomas Dallery, Vincent Duwicquet, Jordan Melmies et Franck Van de Velde (2015) Le surcoût du capital : la rente contre l’activité, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, L’économie retrouvée.

- Coutrot, Thomas (2015) « Risques psychosociaux et situation économique des entreprises », Dares Analyses, n°044.

- Coutrot, Thomas (2018) « Travail et bien-être psychologique », Document d’études, n°2017, Dares.

- Coutrot, Thomas et Nicolas Sandret (2015) « Pilotage du travail et risques psychosociaux », Dares Analyses, n°3.

- Dallery, Thomas (2010) Le divorce rentabilité/croissance dans le capitalisme financiarisé. Changements de régimes, équilibres, instabilités et conflits, thèse de doctorat, Université de Lille 1.

- Dardot, Pierre (2011) « La subjectivation à l’épreuve de la partition individuel-collectif », Revue du MAUSS, 38 (2), 235-258.

- Dejours, Christophe (1998) Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Paris : Seuil.

- Dejours, Christophe (2003) L’évaluation du travail à l’épreuve du réel, Paris : Inra Éditions, Sciences en questions.

- Dextras-Gauthier, Julie et Alain Marchand (2016) « Culture organisationnelle, conditions de l’organisation du travail et épuisement professionnel », Relations industrielles/Industrial Relations, 71 (1), 156-187.

- Doeringer, Peter B. et Michael J. Piore (1971) Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Lexington: Heath.

- Favereau, Olivier (2016) « L’impact de la financiarisation de l’économie sur les entreprises et plus particulièrement sur les relations de travail », Rapport pour le BIT, Genève.

- Fontaine, Roméo, Pascale Lengagne et Damien Sauze (2016) « L’exposition des travailleurs aux risques psychosociaux a-t-elle augmenté pendant la crise économique de 2008 ? », Économie et statistiques, 486-487 (07), 103-128.

- Gollac, Michel et Marceline Bodier (2011) « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser », Rapport du Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail, Ministère du Travail, Paris : La Documentation française.

- Jany-Catrice, Florence (2012) La performance totale : nouvel esprit du capitalisme ? Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, Capitalismes, éthique, institutions.

- Ledoux, Elise, Pierre-Sébastien Fournier, Danièle Champoux, Pascale Prud’homme, Marie Laberge, Chantal Aurousseau, Sylvie Ouellet et Céline Chatigny (2013) « Les conditions de travail au Québec : une analyse différenciée selon les groupes d’âge », Relations industrielles/Industrial Relations, 68 (4), 590-607.

- Marsden, David (2007) « Labour Market Segmentation in Britain: The Decline of Occupational Labour Markets and the Spead of ’Entry Tournaments’ », Économies et Sociétés, Série Socio-Économie du Travail, 28, 965-998.

- Morin, Estelle et Jacques Forest (2007) « Promouvoir la santé mentale au travail : donner un sens au travail », Gestion, 32 (2), 31-36.

- Osterman, Paul (2011) « Institutional Labor Economics, the New Personnel Economics, and Internal Labor Markets: A Reconsideration », Industrial and Labor Relation Review, 64 (4), 637-653.

- Palpacuer, Florence, Amélie Seignour et Corinne Vercher (2011) « Les licenciements pour motif personnel, reflet de l’individualisation des carrières dans les multinationales », dans P. Bouffartigue (dir.), Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement, Paris : Armand Colin, p. 139-150.

- Palpacuer, Florence, Nathalie Tessier, Corinne Vercher et Isabelle Bourdon (2010) « Sous l’épée de Damoclès : l’évaluation des cadres, entre performance individuelle et esprit d’équipe », Management et Avenir, 35 (5), 15-32.

- Perraudin, Corinne, Nadine Thevenot et Julie Valentin (2013) « Sous-traitance et relation d’emploi : les comportements de substitution des entreprises industrielles en France entre 1984 et 2003 », Revue internationale du travail, 152 (3-4), 571-597.

- Plihon, Dominique (2004) Le Nouveau Capitalisme, Paris : Flammarion, Dominos.

- Rabe-Hesketh, Sophia et Anders Skrondal (2008) Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata, Texas: College Station, Stata Press.

- Rabe-Hesketh, Sophia, Anders Skrondal et Andrew Pickles (2004) « Generalized Multilevel Structural Equation », Psychometrika, 69 (2), 167-190.

- Rebérioux, Antoine (2011) « L’essor de la finance : quel impact sur les stratégies des entreprises », Les Cahiers français, 365, 82-87.

- Stiglitz, Joseph (2012) Le Prix de l’inégalité, Paris : Les liens qui libèrent.

- Supiot, Alain (2015) La Gouvernance par les nombres, Paris : Fayard.

List of tables

Tableau 1

Analyse de la variance

Note de lecture : Les résultats des tests de comparaisons des modèles sont présentés dans les trois dernières lignes. Il s’agit de tester l’hypothèse nulle d’égalité des vraisemblances de deux modèles. Lorsque la probabilité est inférieure à 5% (cellule de droite), alors l’hypothèse nulle est rejetée avec une probabilité de 95%. Ainsi, la statistique de test pour la différence entre un modèle à trois niveaux versus un modèle non structuré pour le score utilité est égal à 17,3 et la probabilité d’égalité des vraisemblances est nulle (0,00).

Tableau 2

Estimations des coefficients standardisés des variables de niveaux 1, 2 et 3 expliquant les 4 scores

Lecture : Un coefficient négatif et significatif indique une hausse du score : la présence « instances représentatives du personnel » (IRP) augmente le score d’utilité (un coefficient positif indique une baisse du score : un marché régional plutôt que local fait baisser ce score). Les coefficients estimés des variables individuelles sont des variables de contrôle. Variable « Fonction dans l’entreprise » : non reproduite, disponible sur demande.

*** : Coefficients significatifs à 1 % ; ** : Coefficients significatifs à 5 % ; * : Coefficients significatifs à 10 %.

10.7202/1029278ar

10.7202/1029278ar