Abstracts

Résumé

À partir d’une liste exhaustive des lois spéciales de retour au travail adoptées au Québec entre 1964 et 2001 inclusivement, les auteurs en présentent, sous la forme d’un tableau détaillé, certaines caractéristiques : un sommaire de leur contenu, la durée approximative du conflit auquel chacune des lois entendait mettre fin, le caractère légal ou illégal de l’arrêt de travail, sa durée ainsi que des commentaires de nature factuelle. Cet exercice permet de dégager quelques observations sur la fréquence d’utilisation de ce moyen exceptionnel et il conduit à identifier les domaines d’activité les plus souvent touchés par de telles interventions. Il montre aussi que le législateur prend souvent en compte, pour justifier l’usage de cet outil extraordinaire de règlement d’un différend, non seulement les critères relatifs au maintien de la santé et de la sécurité publiques, mais parfois aussi les inconvénients majeurs pouvant résulter du conflit. C’est qu’en pareille matière, l’adoption d’une loi se situe toujours aux frontières du droit et de la politique.

Summary

The authors present a detailed account of each of the special acts that ordered people back to work, most of the time, employees according to the definition of the Labour Code (R.S.Q., c. C-27), or that ordered such employees to perform their usual tasks. Between 1964 and 2001, 34 such exceptional acts were adopted. The paper does not take into consideration legislative amendments enacted over the years to modify in a general manner the rules governing collective bargaining relations in the public and para-public sectors as well as within public services.

In spite of the quite significant differences between the collective bargaining systems in place in Canada, especially as concerns the right to strike and the concept of essential services, such statistical data is evidence of a tendency to intervene more in the area of industrial relations in comparison with what occurs in other Canadian jurisdictions. A more detailed analysis of the rules in force elsewhere, especially in Ontario (24 special acts) and at the federal level (27 special acts) would explain these differences.

As far as the areas affected by this type of legislative intervention are concerned, the data collected indicate that such areas of activity are especially those in which the State is often involved either as an employer or as a financial backer, even though other reasons for this exceptional type of intervention must not be neglected: the necessity of ending violence and the obvious intolerance of citizens deprived of a service that is not deemed essential according to the other legal criteria, are examples of this.

From another perspective, the duration of the conflict is far from being in itself a decisive basis for intervention. From this point of view, we were able to establish that for public transit within the Montreal Urban Community, conflicts varying in duration between 2 and 22 days preceded the government’s decision to enact such special legislation. It was also possible to note such a time variation in the area of electrical services supply with strikes lasting from 10 to 22 days.

It’s also useful to mention that if the use of such exceptional acts has diminished since the creation of the Conseil des services essentiels in 1982 (20 such acts were adopted between 1964 and 1982 as compared to 14 since 1983), we would be wrong to attribute the reduction in such periodic interventions to the sole existence of the Conseil. Other factors, such as the reduction of the number of work stoppages since 1983 in the public sector as well as the permanent measures provided for by the Act to ensure that essential services are maintained in the health and social services sector (R.S.Q., c. M-1.1) may also account for this phenomenon.

Without giving any consideration to the social legitimacy of legislative intervention to terminate a labour conflict—real or apprehended—it must be admitted that the use of a special act in such situations is a sign of the failure of the free collective bargaining process, and that its repeated use runs the risk of undermining the authority of such laws. This instrument of social control involves a problem of public policy in the field of labour relations : how to conciliate certain international commitments, for example, ones made within the framework of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work adopted in 1998, with the use of this unusual manner of conflict settlement, even when essential services are provided to the population?

Resúmen

A partir de una lista exhaustiva de las leyes especiales de retorno al trabajo adoptas en Quebec entre 1964 y 2001, los autores presentan, en forma de un cuadro detallado, un sumario de su contenido, la duración aproximada del conflicto que dió lugar a la ley, el carácter legal o ilegal de la paralización de trabajo, su duración e, igualmente, otros comentarios de tipo factual. Este ejercicio permite despejar algunas observaciones sobre la frecuencia de utilización de este medio excepcional y conduce a identificar los campos de actividad mas frecuentemente afectados por tales intervenciones. Se muestra también que para justificar el uso de este instrumento extraordinario de solución de un diferendo, el legislador toma en cuenta frecuentemente los criterios relativos a la protección de la salud y de la seguridad pública y a veces también los inconvenientes mayores que pueden resultar del conflicto. Es decir que en este tipo de materia, la adopción de una ley se sitúa siempre en la frontera entre el derecho y la política.

Article body

Sur les scènes canadienne et québécoise des relations professionnelles, certains conflits de travail — réels ou appréhendés — ne parviennent pas à être solutionnés dans le cadre des règles usuelles régissant la tenue des rapports collectifs du travail. Ces différends peuvent donner lieu à ce qu’il est convenu d’appeler l’adoption d’une loi spéciale de retour au travail. La plupart du temps, ces lois visent des salariés regroupés en syndicat ou qui cherchent à le devenir et qui fournissent des services au public, tels l’éducation, les services de santé et le transport en commun. C’est ainsi, en guise d’illustration, qu’au cours de l’année 2001, plusieurs assemblées législatives[1] étaient intervenues ou avaient menacé de le faire pour forcer la reprise normale des activités dans certains secteurs : la Nouvelle-Écosse, à l’égard des infirmières et des autres travailleurs de la santé de plusieurs hôpitaux qui menaçaient de débrayer dans la région d’Halifax[2] ; l’Ontario, envers les employés de bureau, aides-enseignants et employés d’entretien de deux conseils scolaires[3] ; Terre-Neuve, vis-à-vis des fonctionnaires provinciaux et des employés généraux des établissements hospitaliers et des maisons de convalescence[4] ; le Nouveau-Brunswick, pour ce qui concerne les employés de soutien des hôpitaux de toute la province[5] et la Colombie-Britannique, envers le personnel infirmier et paramédical des centres hospitaliers d’une part[6], et celui du transport en commun desservant une partie du territoire de la province, d’autre part[7].

Ici même au Québec, l’adoption, en février 2001, d’une loi[8] interdisant à une catégorie de professionnels de la santé, les pharmaciens propriétaires, de ralentir leurs activités et de devenir, de manière concertée, des non-participants au sens de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) s’inscrit pleinement dans la foulée des lois spéciales visant à assurer le maintien de services aux citoyens. On notera au passage que cette loi spéciale vise des personnes ne pouvant, pour la plupart, être assimilées à des salariés au sens du Code du travail[9].

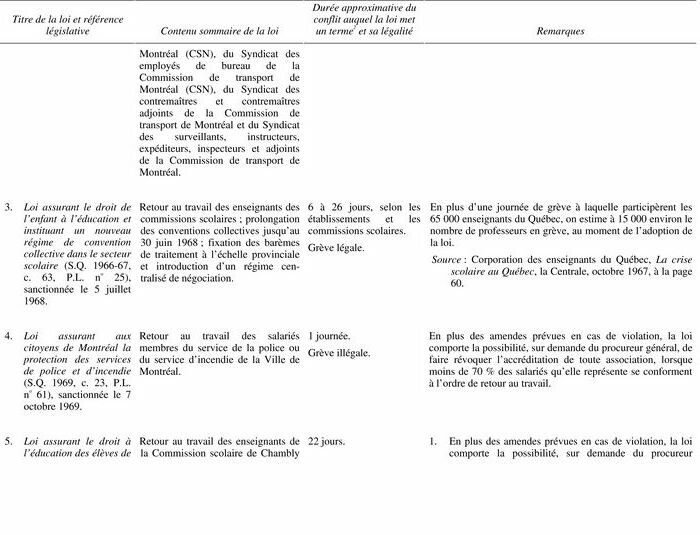

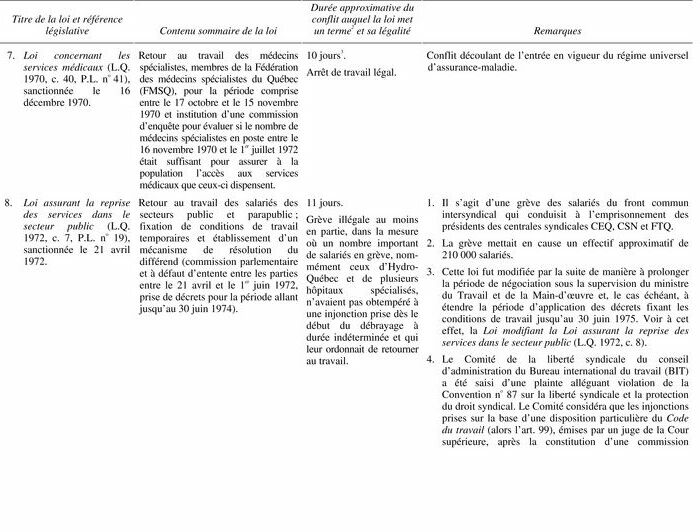

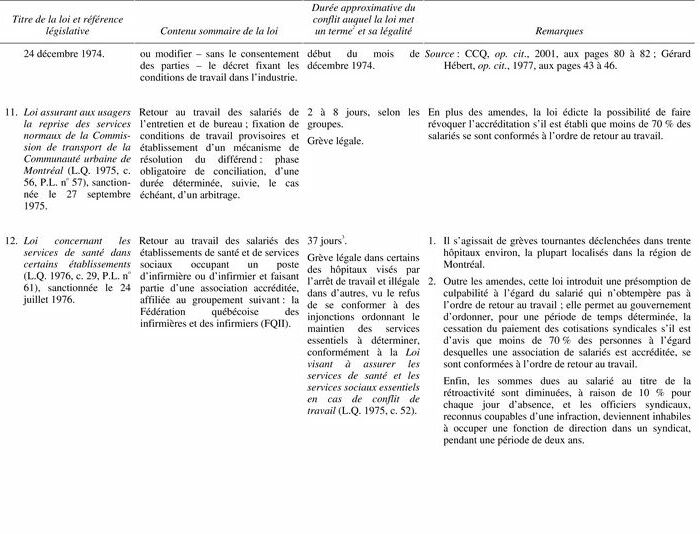

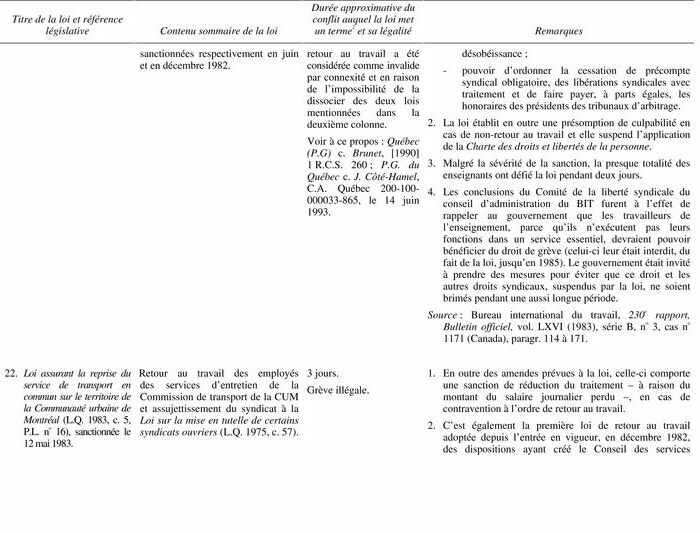

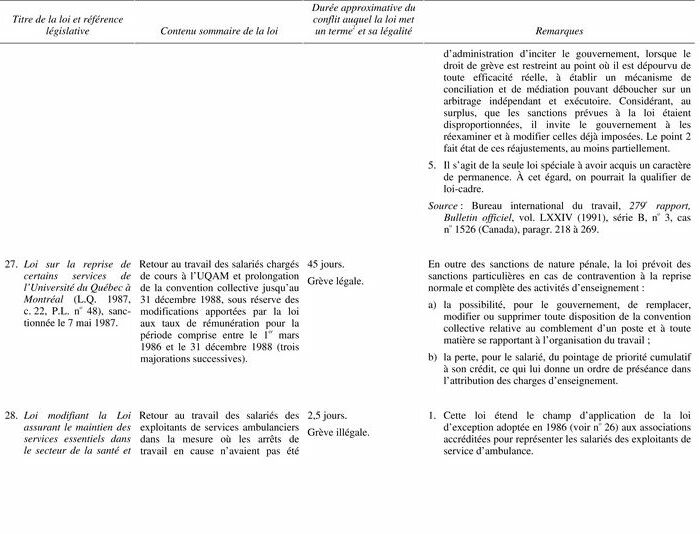

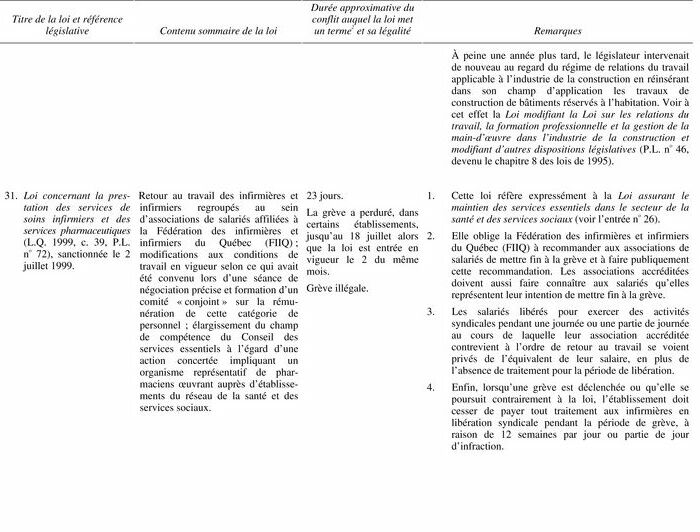

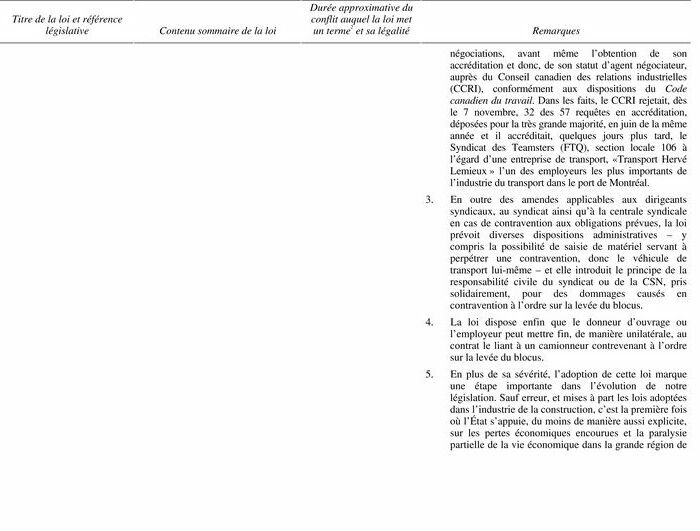

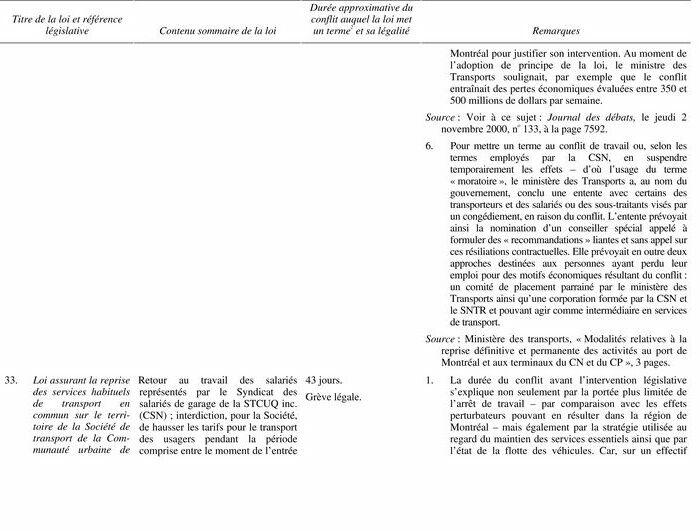

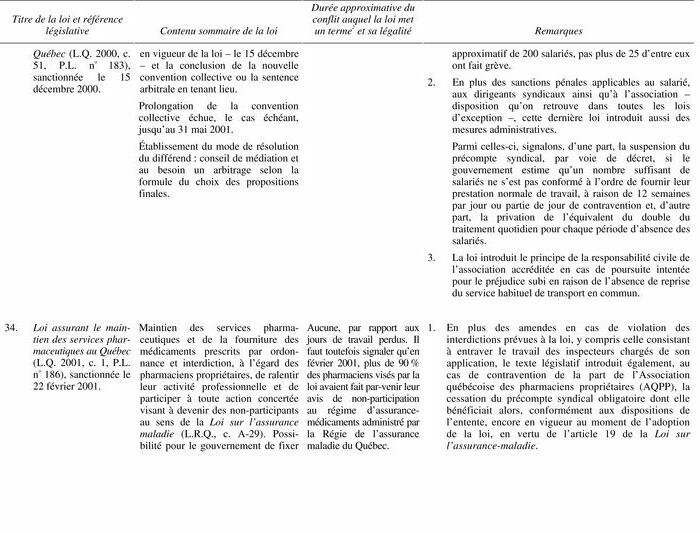

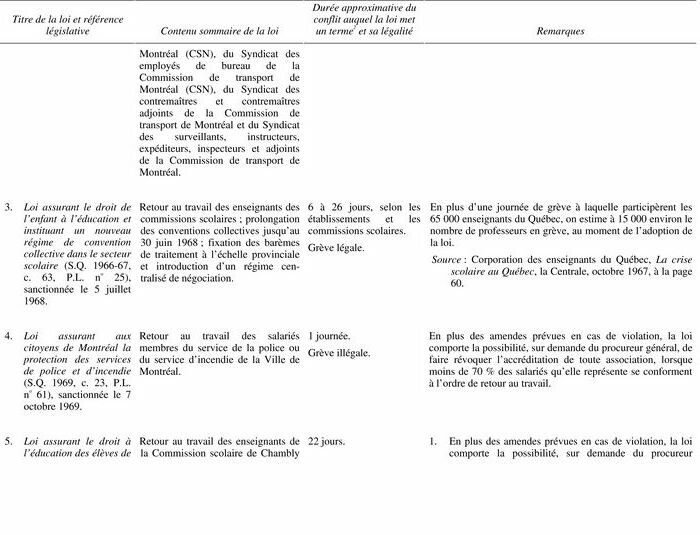

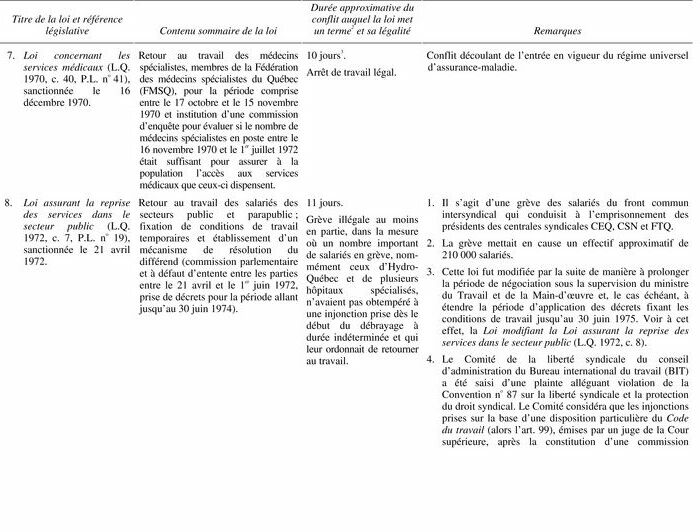

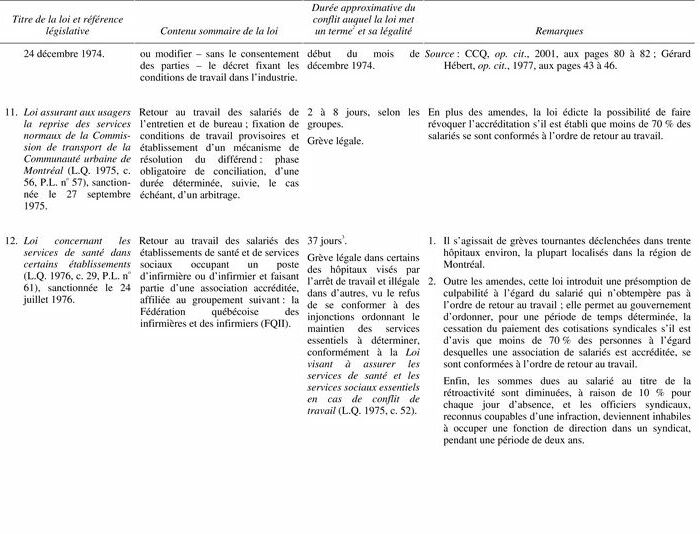

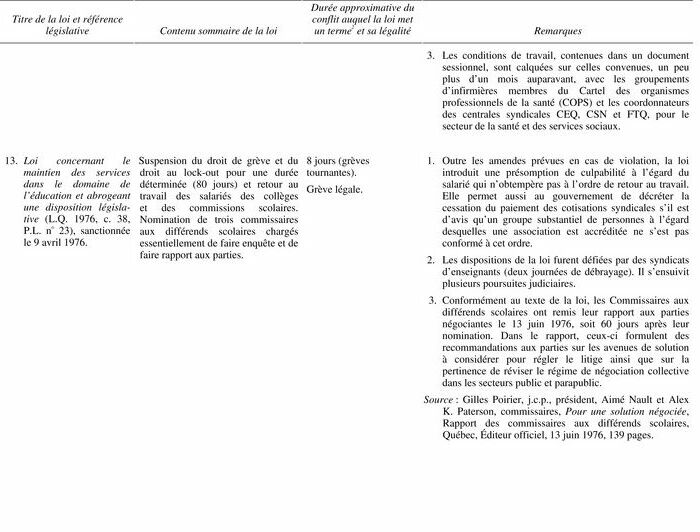

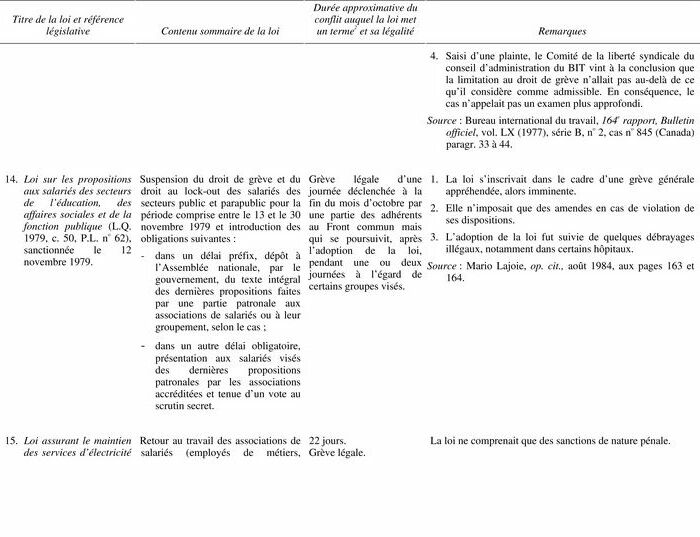

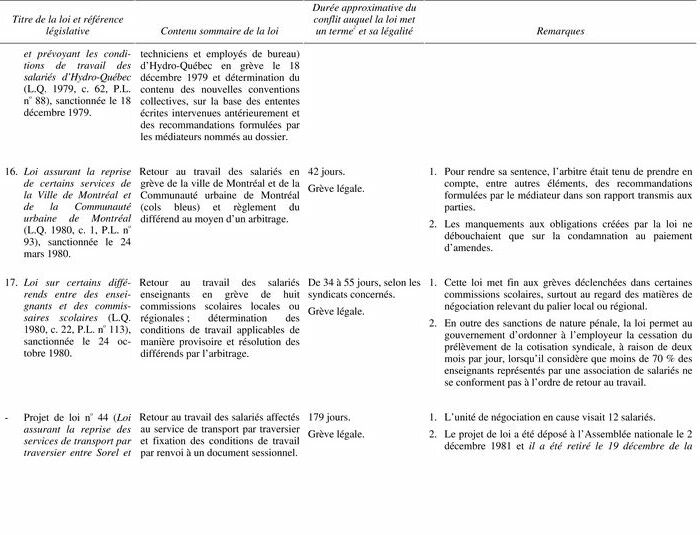

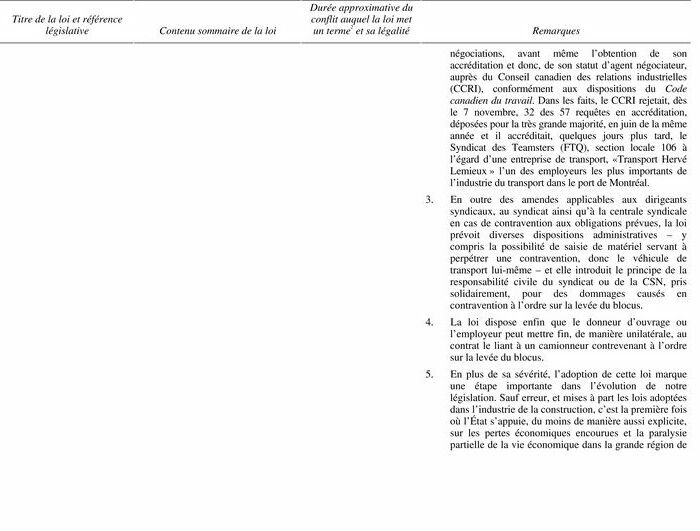

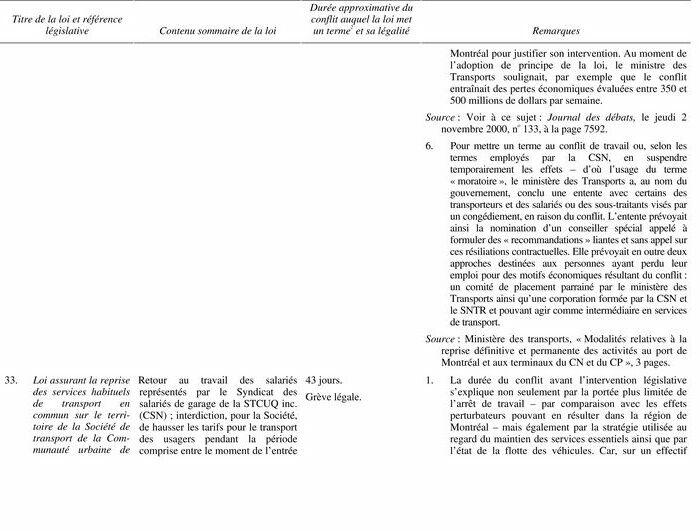

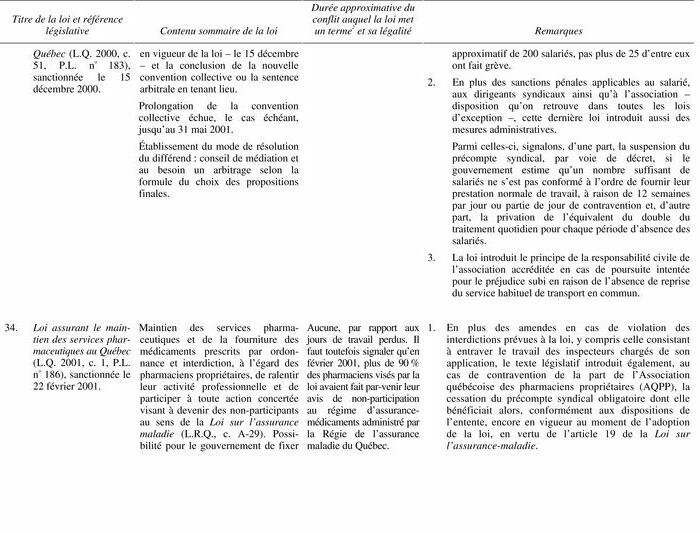

Le rappel de ces faits récents illustre le caractère d’actualité du thème des lois spéciales de retour au travail. Le tableau 2 à la fin du texte énumère, à partir de diverses sources documentaires, la totalité des lois d’exception adoptées par l’Assemblée nationale du Québec au cours de la période comprise entre 1964 et 2001 inclusivement, c’est-à-dire sur un horizon temporel de 37 ans. Ce tableau comporte aussi des rubriques sur le contenu sommaire de chacune des lois, la durée approximative du conflit ouvert auquel elles prétendent mettre un terme, le caractère légal ou illégal de l’arrêt de travail[10] et, dans certains cas, quelques observations sur le contenu de certaines de leurs dispositions. C’est également sous le titre « Remarques » que nous avons introduit la mention des décisions prises par le Comité de la liberté syndicale du conseil d’administration du Bureau international du travail[11], lorsqu’une plainte avait été formulée, auprès de cet organe international de surveillance en matière de liberté syndicale, à l’encontre de la loi spéciale concernée ou de l’un de ses articles.

Le but de ce texte consiste d’abord à présenter les principales observations du tableau chronologique, puis à soumettre quelques réflexions sur le recours à ce moyen exceptionnel pour résoudre des différends en relations du travail.

Il s’impose néanmoins, avant de traiter ces aspects, de disposer de deux questions préalables : la portée de l’expression « loi spéciale de retour au travail » et le choix de la période d’observation dans le contexte québécois. S’agissant d’abord du champ d’application des lois répertoriées, nous nous sommes limités à celles ayant mis fin à des moyens de pression ou à un conflit de travail — imminent ou en cours — déclenché par une association regroupant ou non des salariés au sens du Code du travail et ordonnant, sous peine de sanctions, le retour au travail des personnes visées ou, à défaut, le maintien usuel de la prestation de travail. La plupart du temps, ces lois fixent le mode de résolution du différend et plus rarement, les conditions de travail applicables lors de la reprise normale des activités[12], à plus forte raison lorsque le débrayage est illégal.

Deux conséquences immédiates découlent de ce choix. D’une part, les lois ayant pour effet de modifier les règles du jeu du système général des relations professionnelles en vigueur dans les services publics et les secteurs public et parapublic ne sont pas prises en compte[13], parce qu’on peut les considérer comme partie intégrante du processus d’ajustement de la régulation des rapports entre l’État et les parties négociantes[14]. Par opposition, les lois d’exception[15] dont il est ici question et qui sont édictées en vue de mettre fin à un conflit entraînant des effets intolérables aux yeux du gouvernement, constituent autant de mesures dérogatoires au regard d’un régime de négociation collective et elles comportent toujours une dimension punitive en forçant le retour au travail, sous peine de sanctions dont le degré de sévérité est variable.

D’autre part, des règles particulières qui font partie intégrante des systèmes de relations du travail, permettant à l’État de retirer temporairement le droit de grève[16], n’ont pas été non plus retenues dans le relevé produit au tableau, précisément parce que cette éventualité était déjà prévue dans les coordonnées du régime général de relations du travail.

Quant au choix de la période retenue, en l’occurrence entre 1964 et 2001, il s’explique tout simplement par le fait que le Code du travail et la Loi de la fonction publique ont été respectivement adoptés en 1964 et 1965 et qu’ils ont notamment eu pour effet de reconnaître le droit de grève, dans un cas à l’égard des travailleurs des services publics et du secteur parapublic, dans l’autre, envers les fonctionnaires provinciaux[17]. Ce sont précisément dans ces secteurs que l’exercice du droit de grève peut davantage conduire le gouvernement à intervenir de manière législative pour en réprimer l’usage, tant à cause de la nature des services fournis que des pressions politiques souvent exercées par la population[18].

Principales observations

L’importance du recours aux lois spéciales

Le premier élément qui frappe l’observateur en parcourant le contenu du tableau est le nombre de lois spéciales : 34 en 37 ans, c’est-à-dire près d’une par année. De ce point de vue et malgré la diversité des régimes de relations du travail applicables dans l’ensemble du Canada au regard du secteur public entendu dans son sens large, la question se pose de savoir si le Québec se démarque de ses voisins canadiens ? À première vue, la réponse à cette interrogation paraît positive, quand on considère les données disponibles compilées à Développement des ressources humaines Canada pour la période comprise entre 1964 et 2001. Au cours de cet intervalle, le Québec a adopté le tiers des lois d’exception des assemblées législatives des provinces, ce que confirment les auteurs Ponak et Thompson[19] en invoquant sa tradition plus interventionniste dans le domaine des relations professionnelles.

Une analyse plus minutieuse, fondée sur la comparaison des systèmes de négociation collective, notamment sur le particularisme des règles applicables au regard de la reconnaissance du droit de grève et de la notion de services essentiels[20], révélerait probablement un portrait moins tranché. Ainsi, même si le régime ontarien ne reconnaît pas le droit de grève aux salariés des hôpitaux et des maisons de convalescence[21], il n’en demeure pas moins que l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté, tous secteurs confondus, 24 lois spéciales, comparativement à 30 pour le Québec, selon la liste établie par le ministère fédéral des ressources humaines[22]. Les autres provinces les plus actives en ce domaine ont été respectivement la Colombie-Britannique (15) et la Saskatchewan (10).

Quand au palier fédéral, il est vrai que seulement quatre lois d’exception ont été adoptées pour mettre fin à des arrêts de travail dans la fonction publique proprement dite[23], mais il faut aussi ajouter que le Parlement fédéral est intervenu à 23 autres reprises — toujours entre 1964 et 2001 — dans des conflits survenus dans des secteurs d’activité relevant de sa compétence, par exemple dans l’industrie ferroviaire interprovinciale, les opérations portuaires, l’industrie de la manutention du grain, le service postal[24], etc. Pourtant, la partie du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2) qui traite des relations du travail ne couvre, en dehors des employés assujettis à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-35), qu’environ 6 % de la main-d’oeuvre canadienne[25].

Ces quelques données illustrent, tant par le nombre d’occasions où les diverses législatures sont intervenues pour mettre fin à des conflits de travail que par la nature des activités dont on a voulu assurer la reprise normale, à tout le moins au palier provincial, que le Québec ne se démarque pas tellement de ses vis-à-vis canadiens. Un coup d’oeil rapide sur les domaines visés montre en effet, quelle que soit l’autorité législative compétente, que ce sont souvent les mêmes activités économiques qui donnent lieu à l’adoption de telles lois, en particulier l’éducation, la santé et les services sociaux ainsi que le transport en commun. Cette observation ne rend toutefois pas compte de la variété des traits distinctifs régissant, dans l’ensemble canadien, l’activité de la négociation collective et son encadrement légal, notamment au regard du maintien des services essentiels[26] et du palier — local, régional ou national — où elle se déroule. Sous ce dernier aspect, on conviendra aisément, en guise d’illustration, qu’une grève à durée indéterminée et de portée provinciale, même dans des domaines comme ceux de l’industrie forestière ou de la transformation du lait[27], peuvent augmenter la propension du législateur à recourir au moyen exorbitant de la loi spéciale pour mettre fin à un conflit de travail.

Le domaine d’activité visé

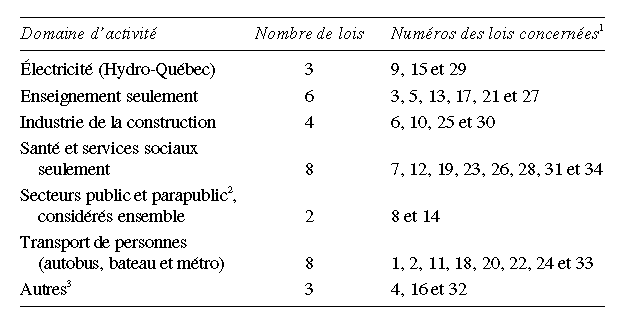

Un second élément qui peut susciter une interrogation a précisément trait aux domaines d’activité visés par les lois d’exception. Les renseignements présentés au tableau 1 permettent de proposer la synthèse suivante, sur la base de l’énumération des interventions législatives faites au Québec.

Les domaines concernés touchent, le plus souvent, des dimensions importantes de notre vie collective et dans lesquels l’État intervient, pour plusieurs d’entre eux, non seulement comme le gardien — ou du moins l’interprète — du bien commun, mais également à titre d’employeur ou en tant qu’important bailleur de fonds des services fournis. Du reste, il s’agit presque toujours de sphères d’activités fortement réglementées, précisément en raison de leur finalité.

Tableau 1

Domaines d’activité visés par les lois d’exception

Notes :

1. La numérotation en usage correspond à celle utilisée dans le tableau 2 à la fin du texte.

2. Selon la définition donnée par le Code du travail (art. 111.2, paragr. 1°), les secteurs public et parapublic se composent du gouvernement, de ses ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1 (nommément des fonctionnaires), des collèges, des commissions scolaires (enseignement public des niveaux primaire et secondaire) et des établissements (santé et services sociaux) visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2). Tout comme la fonction publique comme telle, ces institutions d’enseignement et ces établissements de soins de santé et de services sociaux sont largement financés par l’État ; ils disposent néanmoins d’une autonomie plus grande sur le plan administratif.

3. Sont regroupées dans la catégorie résiduelle, les lois destinées à mettre fin à deux conflits à la Ville de Montréal (cols bleus, policiers et pompiers) et à celui survenu dans le transport routier de marchandises.

Cette observation de sens commun ne doit toutefois pas occulter ou masquer certaines situations où le critère d’intervention législative paraît plutôt être les inconvénients majeurs pouvant résulter du conflit, tels que la mise au chômage de l’ensemble ou d’une partie substantielle de la population active d’une région donnée, la nécessité de mettre fin à des actes de violence, celle de protéger des investissements publics, ou bien encore l’impact économique découlant du moyen de pression exercé. Ce serait le cas, par exemple, des lois spéciales adoptées au regard de l’industrie de la construction et celle plus récente, visant à mettre fin au conflit survenu dans le port de Montréal.

L’impact des mesures relatives au maintien des services essentiels

Une troisième question qu’on est tenté de se poser, à la lumière des données chronologiques sur les lois spéciales, concerne l’impact des dispositions introduites en 1982 au Code du travail, relativement au maintien des services essentiels en cas de conflit de travail et à la création du Conseil des services essentiels. S’il est vrai que 20 lois spéciales (près de 60 % du nombre total recensé) ont été adoptées jusqu’en 1982 inclusivement, alors qu’on en dénombre 14 (40 %) dans l’intervalle compris entre 1983 et 2001, il faut se garder de tirer une conclusion hâtive quant à l’influence de ces seules mesures sur la fréquence des interventions législatives ponctuelles, destinées à mettre fin à des grèves en particulier. D’autres facteurs, tels la baisse du nombre d’arrêts de travail dans le secteur public depuis 1983[28] et la sévérité des sanctions imposées dans certaines lois, en cas de manquement aux règles entourant l’exercice du droit de grève ou de désobéissance à l’ordre de retour au travail, peuvent aussi expliquer, en partie du moins, le recours moins fréquent à l’outil législatif. On songe en particulier au caractère permanent des mesures contenues dans la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (L.R.Q., c. M-1.1), répertoriée sous le numéro 26 dans le tableau 2.

Également, dans la mesure où 25 des 34 lois spéciales à l’étude concernent un conflit entre des parties assujetties à l’application des dispositions du Code du travail relatives aux services essentiels, on peut s’interroger sur l’impact de l’ajout, en 1985[29], de pouvoirs d’ordonnance au Conseil des services essentiels. Depuis cette date, ce dernier peut intervenir en situation d’illégalité et rendre des ordonnances qui, en principe du moins, pourraient avoir pour effet de réduire le rythme des interventions législatives particulières pour mettre un terme au conflit[30]. Or, il n’en est rien, puisque la répartition des lois spéciales, avant comme après 1985[31], montre que sur les 18 lois antérieures à cette date, cinq concernaient un conflit de travail illégal, alors que ce rapport était de trois sur sept pour la période subséquente. De ce point de vue, le caractère légal ou illégal du conflit ayant donné lieu au recours à une loi d’exception joue peut-être un rôle plus déterminant sur son contenu par contraste avec la décision elle-même des autorités politiques d’en faire usage. Cette hypothèse mériterait une vérification attentive sur l’ensemble de la période considérée, surtout sous l’angle de la sévérité des sanctions.

Il convient aussi de se demander si les domaines d’activité visés par l’usage de ce moyen extraordinaire de solution du différend coïncident avec ceux assujettis, depuis 1982, au mécanisme de détermination des services essentiels. Signalons à ce propos, et ce, malgré l’ampleur et la durée des conflits pouvant évidemment influencer sur la décision gouvernementale d’intervenir de manière législative, que, de prime abord, la corrélation n’est pas parfaite entre la nature de ces champs d’activité et le recours à une loi spéciale. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la notion de services essentiels reçoit, en contexte québécois, une acception plutôt étroite, axée sur les services nécessaires à la protection de la vie, de la santé et de la sécurité du public en cas de grève[32]. Si le législateur s’en était tenu, à compter de 1983[33], à ce seul guide de référence, c’est-à-dire à des manquements à la notion étroite de services essentiels pour appuyer sa décision d’intervenir en vue de mettre fin à un conflit de travail, il n’aurait probablement pas adopté de telles lois dans le transport scolaire (no 24)[34], l’industrie de la construction (nos 25 et 30), l’enseignement (no 27), voire même le transport en commun sur certains territoires[35]. Cette interrogation montre que la décision de légiférer pour mettre fin à des conflits obéit, dans une certaine mesure, à diverses considérations politiques, par exemple au seuil de tolérance plus ou moins élevé de la population directement affectée par l’exercice du droit de grève, en plus évidemment de la prise en compte de la protection de la santé et de la sécurité publique.

Les motifs de l’intervention législative

Une autre constatation s’impose quant aux motifs pouvant emporter la conviction des autorités gouvernementales de recourir à l’adoption d’une loi spéciale de retour au travail. Ainsi, la durée du conflit est loin de toujours constituer le motif décisif d’intervention. L’histoire même de la négociation entre les parties, ses antécédents, l’évaluation de la situation conflictuelle ou son caractère plus ou moins explosif sur le plan social ainsi que la dimension névralgique des activités affectées par le conflit — et, au premier chef sous l’angle de la protection de la santé ou de la sécurité publique —, tous ces facteurs rendent compte, à des degrés divers, de la décision politique de procéder par la voie législative afin de dénouer des impasses. Pour bien illustrer cette observation, il faudrait prendre « une radiographie » détaillée des événements ayant conduit à l’adoption de chacune de ces lois, mais là n’est pas notre propos. Qu’il suffise de mentionner, en guise d’illustration, que pour un même service public, on a répertorié des conflits de durée variable avant de faire usage de la loi, par exemple de 2 à 22 jours dans le transport en commun sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal (voir les lois nos 2 et 11, adoptées bien avant la création du Conseil des services essentiels) ou encore de 10 à 22 jours dans la fourniture de services d’électricité (voir les lois nos 9 et 15, adoptées encore ici avant la mise sur pied du Conseil).

Les recours intentés auprès des organismes internationaux de protection de la liberté syndicale

Dans le tableau 2, à la fin du texte, nous avons ajouté l’information relative aux décisions rendues par le Comité de la liberté syndicale. Cet organe tripartite du conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT) est chargé d’examiner les plaintes émanant, dans la très grande majorité des cas, d’organisations de travailleurs et portant sur des accrocs présumés aux principes régissant la liberté syndicale et la négociation collective[36]. Dans les faits, des plaintes ont été formées au Comité à la suite de l’adoption, entre 1972 et 1988, de six lois spéciales de retour au travail (lois nos 8, 13, 21, 25, 26 et 28). Dans la moitié des cas, le gouvernement du Québec ne fait pas l’objet d’une recommandation ou d’une invitation à revoir sa politique législative, tandis que trois autres dossiers contiennent un rappel (loi no 25) ou une telle invitation (lois nos 21 et 26).

La question se pose de savoir si le gouvernement du Québec a alors donné suite aux observations de cette instance de surveillance. De ce point de vue, le résultat semble mitigé, ce qui va dans le sens d’observations formulées récemment à propos de la situation canadienne dans son ensemble[37]. Plus souvent qu’autrement, le Canada aurait, semble-t-il, négligé de donner suite aux recommandations formulées par les instances de l’OIT, dont celles du Comité de la liberté syndicale. Partant de ce constat, n’est-on pas en droit de se questionner sur les retombées concrètes de telles procédures chez nous ?

Quelques commentaires sur l’usage des lois spéciales de retour au travail

Le recours aux lois spéciales et la négociation collective

Quelles que soient la valeur et la légitimité sociale des interventions faites pour mettre fin à un conflit de travail, force est d’admettre que l’usage de ce mode inhabituel de résolution d’un différend rompt avec les règles générales du système des relations du travail alors applicables. Il s’agit là, à n’en point douter, d’un échec — parfois trop rapidement constaté comme on l’a vu — du régime de la libre négociation collective et aux yeux de plusieurs travailleurs, d’un coup de force en faveur de la partie patronale ou du gouvernement, surtout lorsque le conflit concerne les secteurs public et parapublic. Par ailleurs, il est rare de relever, dans de telles lois, l’introduction de sanctions de nature administrative qui pénaliseraient aussi l’employeur, dans les cas où il s’agit d’une personne morale carrément distincte de l’Administration publique[38].

Il faut aussi convenir que l’éventualité du recours à une loi spéciale peut faire partie de la stratégie de négociation, les parties pouvant toujours espérer s’en remettre au contenu d’une telle loi dérogatoire qui épouserait leur position ou incorporerait des gains supplémentaires aux résultats déjà acquis dans le cadre usuel de la négociation. Cette possibilité paraît maintenant beaucoup plus aléatoire puisque les mécanismes en place pour régler le conflit — quand la loi y pourvoit — laissent place à une grande marge d’incertitude, par exemple une formule d’arbitrage à partir des propositions finales.

L’impact de l’usage répété des lois spéciales

On a déjà souligné, de manière fort pertinente[39], que l’usage répété de ce moyen extraordinaire de forcer le retour au travail risquait de faire perdre l’autorité de la loi, aux yeux des justiciables directement visés par l’ordre de retour au travail ainsi que de la population en général. De là, sans doute, la nécessité de bien doser les sanctions en cas de désobéissance et le fait observé, en certaines circonstances, que la loi elle-même pouvait être défiée. En certains cas, le sentiment du caractère illégitime ou disproportionné de ces interventions est d’ailleurs observable lorsque l’arrêt de travail — illégal « ab initio » ou devenu tel après l’adoption de la loi d’exception — se poursuit au-delà de la date imposée de la reprise des activités. Cinq des lois répertoriées dans le second tableau[40], dont deux des plus récentes (infirmières et camionneurs) qui ont donné lieu, de surcroît, au plus grand nombre de jours de défi, tendent à attester cette réalité et à montrer le caractère réel de la difficulté.

La tolérance de la société à l’égard de la grève

La revue systématique des lois spéciales de retour au travail permet de réaliser que l’usage de ce mode inhabituel de solution d’un différend place l’État, il faut le noter, dans une situation complexe et délicate. D’une part, le Québec a adhéré à la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par le Canada en mars 1972 et il est lié par les engagements contenus dans le document promotionnel intitulé Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail[41], adopté en 1998. D’autre part, on peut se demander si les citoyens acceptent véritablement le droit de négociation collective et son corollaire, la reconnaissance du droit de grève, fut-il encadré par les obligations rattachées à la fourniture des services essentiels en pareille éventualité. Il vaudrait sans doute la peine d’avoir des indications claires à cet égard car on a parfois l’impression que le public tolère de moins en moins les inconvénients résultant des arrêts de travail dans certains services[42], couverts ou non par la notion de services essentiels selon les mécanismes prévus au Code du travail. S’il se révélait que le degré d’acceptation des principes de la libre négociation collective et du droit de grève s’amenuisait de manière significative au sein de notre société, ne serait-il pas nécessaire d’élargir en conséquence la portée des mesures visant à assurer le maintien des services essentiels, afin de mieux refléter cette évolution des mentalités et du même coup réduire les pressions en faveur de leur emploi, pour peu que s’inverse la tendance notée précédemment d’adopter des lois spéciales dans des secteurs pourtant assujettis à de telles dispositions ? Ou mieux encore, ne vaudrait-il pas la peine d’entreprendre des efforts afin de sensibiliser le public aux avantages d’un système de relations du travail misant d’abord et avant tout sur la valeur d’un contrat librement consenti ?

Le recours à des méthodes plus douces de résolution des différends

L’une des manières d’y parvenir consiste probablement à affiner les modes de résolution des différends, lorsque des conflits de travail entraînent une interruption totale dans des services publics, une situation à laquelle les citoyens sont particulièrement sensibles.

Sans en faire une règle d’or, il peut être opportun, en guise d’illustration, de mettre en place un conseil de médiation avant de considérer le recours à la loi d’exception. Formé d’un représentant choisi par chacune des parties et présidé par un tiers indépendant auquel elles auraient adhéré, une telle institution pourrait connaître du succès, une fois épuisés les mécanismes usuels de résolution des mésententes de cette nature.

Les chances de réussite de cette formule reposent, pour bonne part, sur la légitimité des membres du conseil auprès des acteurs et, il va de soi, de l’engagement qu’ils prennent, en se prêtant à pareil exercice, à mettre en oeuvre tous les efforts jugés nécessaires pour parvenir à un règlement dans un court délai pendant lequel les parties acceptent de suspendre leurs moyens de pression. Par ailleurs, il importe aussi de réaliser qu’un tel mode d’intervention doit demeurer extraordinaire, à défaut de quoi les parties risquent d’intégrer à leur stratégie la création de ce tiers, vidant ainsi de son sens l’intervention usuelle de conciliation. Ici comme en bien d’autres matières, tout est affaire de discernement et de dosage.

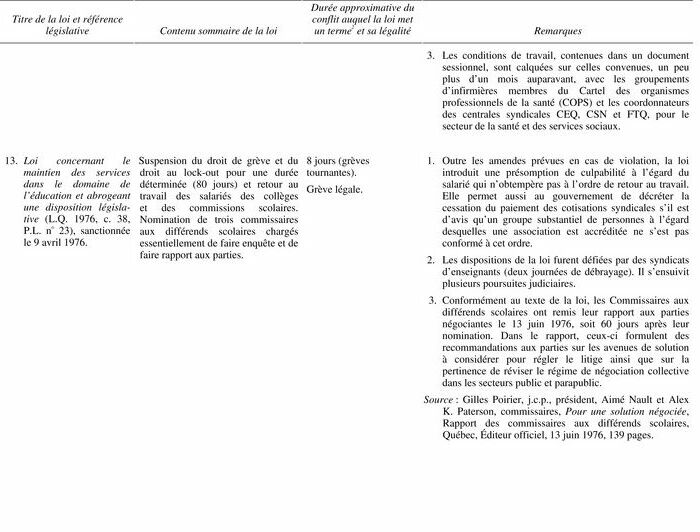

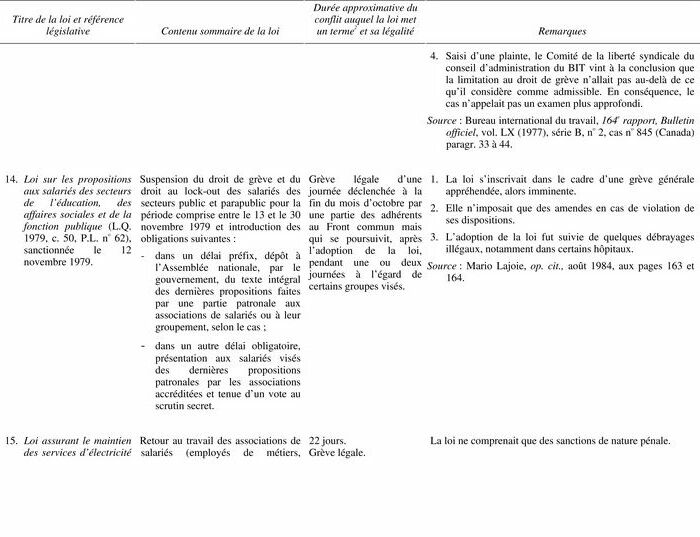

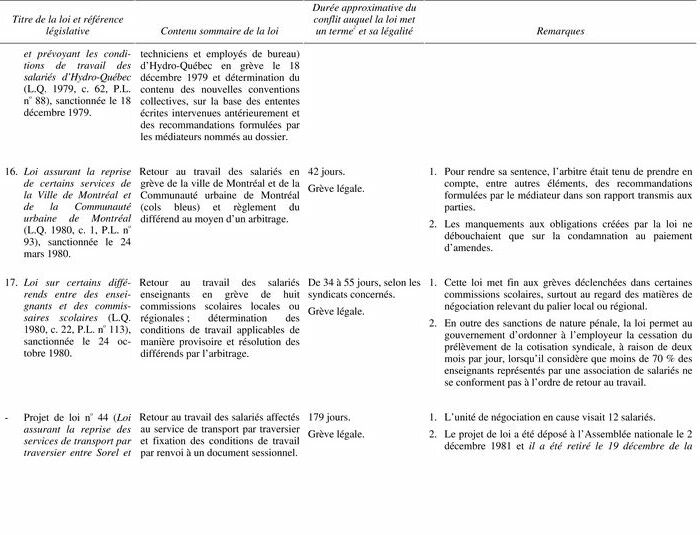

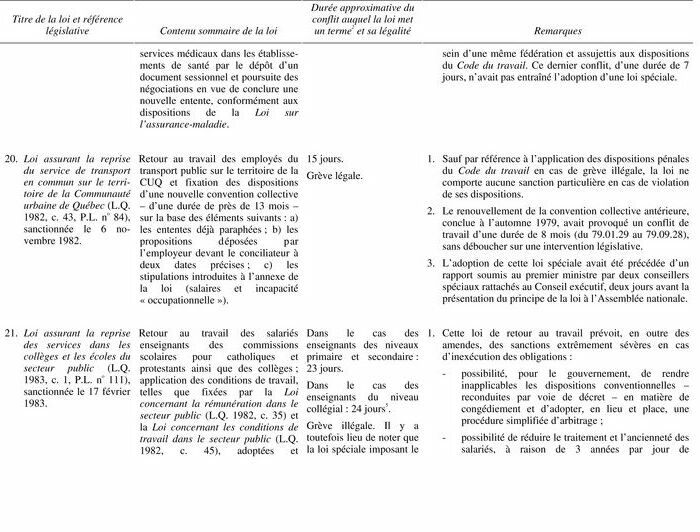

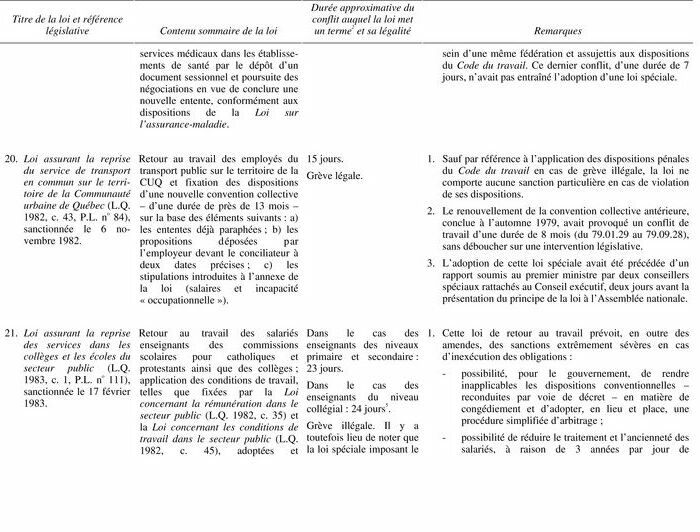

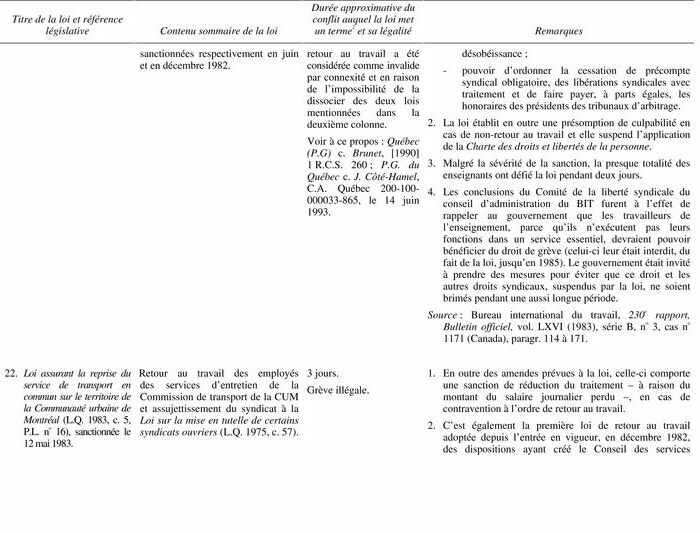

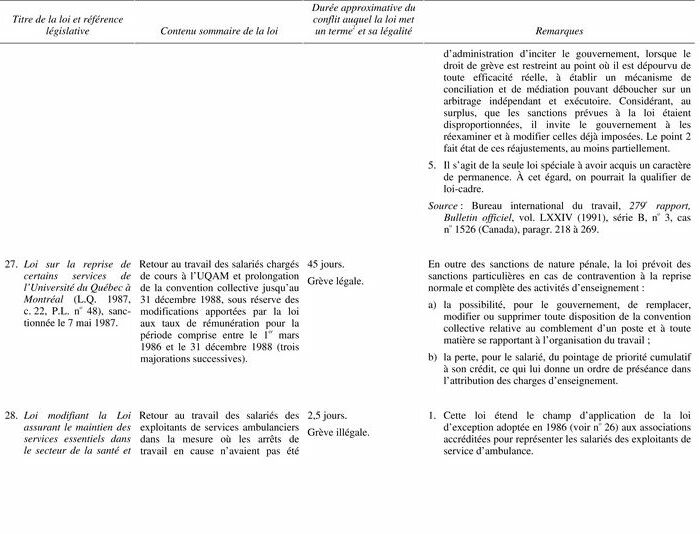

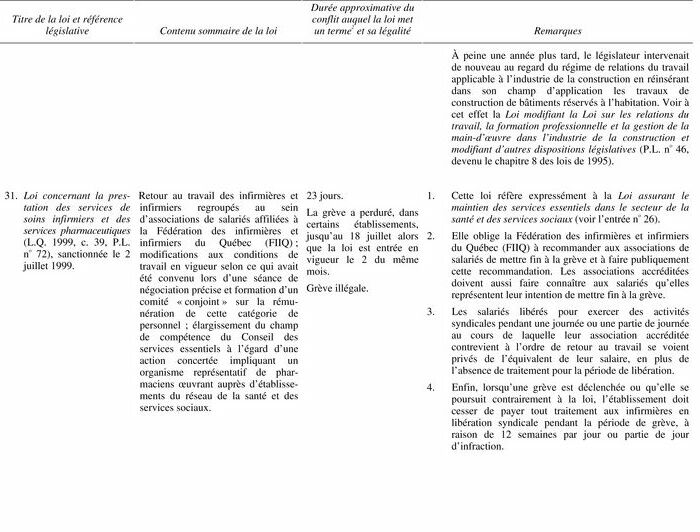

Tableau 2

Lois spéciales de retour au travail au Québec de 1964 à 20011

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Appendices

Notes

-

[1]

Au Canada, un État fédéral, le pouvoir de faire des lois qui concernent le domaine des relations du travail est partagé, selon l’interprétation donnée à la constitution canadienne par les tribunaux, entre le gouvernement fédéral et celui des dix provinces qui composent la fédération. Cependant, par le rattachement de la matière « travail » au titre de compétence des provinces relativement à la propriété et au droit civil (art. 92, paragr. 13 de la Loi constitutionnelle de 1867), les tribunaux ont consacré la compétence de principe des provinces de légiférer en matière de relations du travail. Par voie de conséquence, le gouvernement fédéral ne dispose que d’un pouvoir limité d’intervention en ce domaine. Signalons au passage que ce sont également les lois fédérales du travail qui, jusqu’à ce que les trois territoires (Nunavut, Nord-Ouest et Yukon) profitent de la possibilité que leur accorde leur loi constitutive de légiférer dans le domaine du travail, s’appliquent aux employeurs et aux organisations de travailleurs qui, ailleurs au Canada, relèvent en cette matière de l’autorité législative d’une province. Voir : Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, art. 23 (1) paragr. l) et 23 (2) ; Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, L.R.C., c. N-27, art. 16 paragr. h) et 17 ; Loi sur le Yukon, L.R.C., c. Y-2, art. 17 (1) paragr. h) et 18 ; Voir à ce sujet : Développement des ressources humaines Canada (DRHC), La législation en matière de relations industrielles au Canada, édition 2001, « Champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces dans le domaine des relations industrielles », disponible à l’adresse internet suivante : http://labour-travail.hrdc-drhc.gc.ca/pdf/pdf_f/jur-f.PDF.

-

[2]

Le 27 juin 2001, l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse adoptait la Health Care Services Continuation (2001) Act, qui a eu pour effet d’empêcher le déclenchement ou la poursuite d’une grève ou d’un lock-out dans plusieurs hôpitaux de cette province et d’habiliter le gouvernement à déterminer les conditions de travail des salariés visés, jusqu’au 31 mars 2004. Le 5 juillet cependant, le gouvernement et les syndicats concernés acceptaient de soumettre leur différend à un arbitre unique, appelé à trancher le différend selon la formule de l’arbitrage des propositions finales. Cette loi n’a donc pas été promulguée. La sentence arbitrale, rendue par l’arbitre Susan Ashley en date du 13 août 2001 faisait droit aux revendications salariales des infirmières, au nombre de 2 300 environ, mais elle retenait la position gouvernementale au regard des deux groupes de salariés concernés : les infirmières auxiliaires et autres travailleurs de la santé. Ces derniers groupes représentaient environ 2 900 salariés. Pour un bref aperçu du contenu de la sentence arbitrale, voir : DRHC, Bulletin – Négociation collective, vol. 4, no 8, août 2001, aux pages 2 et 3.

-

[3]

La Loi de 2001 sur le retour à l’école (Toronto et Windsor), L.O. 2001, c. 1 a été sanctionnée le 27 avril et elle est entrée en vigueur le lendemain. Cette loi mettait fin à un conflit de travail d’une durée d’un mois. Voir à ce sujet : DRHC, Bulletin — Négociation collective, vol. 4, no 5, mai 2001, à la page 11.

-

[4]

Même si la possibilité d’adopter une telle loi d’exception fut évoquée au début du mois d’avril, un règlement de dernière minute négocié au plus haut palier politique eut pour effet d’écarter cette avenue. Voir à ce sujet : Michael MacDonald, « Newfoundland talks of legislating end to strike », National Post, le jeudi 5 avril 2001.

-

[5]

La Loi assurant la continuation de certains services dans les services publics (projet de loi no 30) a été adoptée et sanctionnée le 5 mars 2001, mais elle n’a pas été promulguée, vu la ratification, dès le lendemain, d’une nouvelle convention collective. C’est pourquoi nous ne renvoyons le lecteur qu’au numéro du projet de loi. Il est à signaler que la grève en cause n’avait alors duré que quatre jours complets.

-

[6]

Sanctionnée le 20 juin 2001 et entrée en vigueur le même jour, la Health Care Services Continuation Act (S.B.C. 2001, c. 23) de la Colombie-Britannique mettait temporairement fin à des grèves rotatives déclenchées dans les hôpitaux de la province par 14 000 salariés environ en permettant au ministre du Travail d’ordonner une ou plusieurs périodes de trêve obligatoire d’une durée totale maximale ne dépassant pas 60 jours. Il était également prévu que cette loi spéciale devait prendre fin le 31 août 2001 (art. 6). Elle a ensuite été remplacée, le 9 août 2001, par une autre loi s’écartant du régime général des rapports collectifs alors applicable, en l’occurrence par la Health Care Services Collective Agreements Act (S.B.C. 2001, c. 26). Cette dernière pièce législative reconduit les conventions collectives expirées depuis le 31 mars 2001, tout en y incorporant les dispositions négociées et agréées jusqu’à la mi-juillet de la même année ainsi que celles du cadre global des règlements soumis par la partie patronale aux unités de négociation en cause. Voir à ce sujet : DRHC, Bulletin – Négociation collective, vol. 4, no 6, juin 2001, à la page 12 ; DRHC, Les faits saillants de l’évolution de la législation du travail 2000–2001, ministère des Approvisionnements et Services, document préparé en vue de la 60e réunion annuelle de l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière, Toronto, les 26, 27 et 28 septembre 2001, 56 pages, aux pages 33 à 41 et de manière plus particulière, aux pages 38 et 39.

-

[7]

L’Assemblée législative a également adopté, le 1er août 2001, la Greater Vancouver Transit Services Settlement Act (S.B.C. 2001, c. 25) de manière à mettre fin à des grèves qui sévissaient depuis le 1er avril de la même année donc, depuis quatre mois, dans le transport en commun desservant une partie du territoire de la province. Cette grève, qui touchait environ 3 400 salariés, concernait trois unités de négociation distinctes.

-

[8]

Il s’agit de la Loi assurant le maintien des services pharmaceutiques au Québec (L.Q. 2001, c. 1) qui vise expressément les pharmaciens propriétaires, au nombre approximatif de 1 500. Ce groupe de prestataires de services, représenté par une association professionnelle, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), n’avait pas, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 22 février 2001, renouvelé son entente collective avec le ministre de la Santé et des Services sociaux sur les conditions de rémunération, en l’occurrence sur les honoraires professionnels de ses membres pour les années 1999 à 2002.

-

[9]

Le Code du travail du Québec donne la définition suivante de la grève (art. 1, paragr. g)) : « la cessation concertée de travail par un groupe de salariés ». Le salarié est lui-même défini (art. 1, paragr. l)) comme une personne qui travaille pour un employeur contre rémunération. Le pharmacien salarié, au contraire du pharmacien propriétaire ici visé, est juridiquement subordonné à la personne (l’employeur) qui lui donne le travail et c’est donc à lui seul que le Code reconnaît le droit d’exercer la grève.

-

[10]

La légalité ou l’illégalité de l’arrêt de travail — réel ou appréhendé — a été établie à partir de sources secondaires, par exemple les notes explicatives des projets de loi en cause lorsque cette information y était précisée, le journal des débats parlementaires ou encore des ouvrages généraux sur l’histoire du syndicalisme et des lois du travail. On ne peut cependant assurer le lecteur de l’exactitude de chacune des informations colligées à ce titre car il aurait fallu, dans bien des cas, avoir une connaissance approfondie du déroulement des événements et du cadre légal applicable dans chacune des circonstances.

-

[11]

Pour un aperçu du contenu des principes de la liberté syndicale, de leur application au regard des grèves et de la jurisprudence établie par le Comité de la liberté syndicale, on consultera avec profit : Bureau international du travail, La liberté syndicale. Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, quatrième édition, Genève, 1996, 248 pages ; BIT, Liberté syndicale et négociation collective, Genève, 1994, 172 pages, aux pages 63 à 81 ; Jane Hodges-Aeberhard et Alberto Odero De Dios, « Les principes du Comité de la liberté syndicale relatifs aux grèves », Revue internationale du travail, vol. 126, no 5, septembre-octobre 1987, aux pages 611 à 633 ; Bernard Gernigon, Alberto Odero et Horacio Guido, « Les principes de l’OIT sur le droit de grève », Revue internationale du travail, vol. 137, no 4, 1998, p. 473 à 513.

-

[12]

Cette définition est reprise, pour bonne part, dans le texte de la première note d’accompagnement du tableau. On y donne aussi des références à d’autres sources d’information sur cette question.

-

[13]

Il s’agit essentiellement des lois adoptées au regard d’aménagements ponctuels ou plus durables à l’encadrement juridique des rapports collectifs du travail dans les secteurs visés et ayant surtout pour effet de restreindre, au moins temporairement, la portée du droit de grève. Entrent notamment dans cette catégorie, la Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail, L.Q. 1975, c. 52 ; la Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, c. 35 et la Loi concernant la prolongation des conventions collectives et la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1992, c. 39.

-

[14]

Cette distinction rejoint en partie les propos de Y. Perrier qui divise les lois adoptées dans les secteurs public et parapublic selon qu’il s’agit des « régulations du système » (l’encadrement juridique ou les règles du jeu) ou des « régulations exceptionnelles » (la suspension temporaire de certaines règles du jeu). Voir à ce sujet : Yvan Perrier, De la libre contractualisation à la négociation factice, Québec, Éditions Nota Bene, 2001, 148 pages, aux pages 53 à 63.

-

[15]

Même si la DRHC utilise l’expression « loi d’urgence » pour désigner de telles lois spéciales ou d’exception, nous préférons retenir ces deux derniers termes parce que la notion d’urgence peut déborder les seuls effets d’un conflit de travail en particulier. Elle peut en effet renvoyer à des réalités beaucoup plus larges, par exemple à celle d’un état de guerre dans un pays ou à celui d’une situation internationale explosive qui pourraient commander des adaptations temporaires aux règles usuelles du régime des relations du travail, y compris l’interdiction de faire grève. De là, l’imprécision du concept de conflits engendrant une situation d’urgence et de son corollaire, celui de la loi d’urgence. Sur la question des conflits revêtant un caractère d’urgence, voir : Pierre Verge, Les critères des conflits créant une situation d’urgence, Étude spéciale no 23 réalisée pour le compte de l’Équipe spécialisée en relations de travail, Ottawa, Bureau du Conseil privé, octobre 1967, 257 pages, en particulier aux pages 5 à 9.

-

[16]

C’est ainsi qu’au Québec, le Code du travail permet au gouvernement de suspendre l’exercice du droit de grève s’il juge, sur la recommandation du ministre du Travail, que les services essentiels prévus ou rendus lors d’une grève dans un service public sont insuffisants et que cette situation met en danger la santé ou la sécurité publique. Voir à cet effet les articles 111.0.19, 111.0.20 et 111.0.24 du Code. Depuis 1982, le Conseil des ministres a, à deux reprises, suspendu l’exercice du droit de grève en vertu de ces règles. Voir à ce sujet : Madeleine Lemieux, « Le Conseil des services essentiels », dans Développements récents en droit administratif (1992), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, les Éditions Yvon Blais inc., 1992, 146 pages, à la page 51. Une vérification faite auprès du Conseil des services essentiels indique que ces deux décrets ont été pris en 1986 et 1987, quelques années seulement après la création de cet organisme. Signalons aussi qu’une modification introduite à l’article 111.0.19 et en vigueur depuis le 15 juillet 2001 (Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001, c. 26, art. 58) autorise également le Conseil des services essentiels à ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit de grève, le temps qu’elle lui fasse connaître sa réaction aux recommandations qu’il formule au regard de modifications à apporter à une entente ou à une liste sur les services essentiels. Ailleurs au Canada, un mécanisme analogue de suspension du droit de grève réel, appréhendé ou de lock-out existe en Alberta depuis 1960 (recours à huit reprises entre 1971 et 2001), à Terre-Neuve et Labrador (utilisation à une seule reprise en 1990), en Saskatchewan (utilisation à cinq reprises entre 1966 et 1970) ainsi qu’au Nouveau-Brunswick où un tel levier d’intervention a été utilisé à cinq reprises entre 1978 et 1987, alors que les policiers municipaux avaient le droit de grève, et les municipalités, le droit de lock-out à l’égard de cette catégorie de salariés. Voir à ce sujet : DRHC, Direction générale du travail, Analyse de la législation du travail, données non publiées datées du 1er février 2002. Le Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2) comporte aussi certaines dispositions à cet effet. Ainsi, se fondant sur l’article 90 de ce Code, le gouverneur général en conseil peut, par décret, empêcher le déclenchement d’une grève ou d’un lock-out, au cours de la période se situant entre la dissolution du Parlement et le vingt et unième jour suivant le retour des brefs, lors des élections générales. Ce pouvoir s’exerce lorsqu’on juge que le conflit en cours ou annoncé, quoique légal, est ou pourrait être préjudiciable à l’intérêt national. Par ailleurs, un mécanisme de maintien des services essentiels est aussi prévu, lorsque le déclenchement d’un conflit est susceptible de poser des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public. Si les parties, suivant des négociations enclenchées sur cette question à la demande de l’une d’elles ou à la suite d’un renvoi ministériel au Conseil canadien des relations industrielles s’entendent sur les services à maintenir, l’entente déposée au Conseil acquiert l’autorité d’une ordonnance rendue par ce dernier. À défaut d’entente, le Conseil rend une ordonnance qui peut par la suite être révisée à certaines conditions. Le Conseil dispose aussi du pouvoir, si on le convainc de l’inefficacité du recours à la grève ou au lock-out, compte tenu du niveau des services essentiels à maintenir, d’ordonner l’application d’une méthode exécutoire de solution du différend qui sépare les parties (art. 87.4 C.C.T.).

-

[17]

Un indice révélateur de l’âpreté des débats politiques ayant entouré l’adoption du Code du travail en 1964 réside dans le fait qu’entre le moment du dépôt du projet de loi en juin 1963 et son adoption en juillet de l’année suivante, le Code a connu quatre versions différentes. Quant à la Loi de la fonction publique, son adoption fut précédée, de manière immédiate, par la création, en février 1965, d’un Comité d’étude sur les relations du travail dans la fonction publique. Voir à ce sujet : Patrice Garant, « Le statut de la Fonction publique du Québec : à la frontière du droit administratif et du droit du travail », Les Cahiers de droit, vol. 12, no 3, 1971, aux pages 361 à 417 (voir en particulier les pages 363 à 366) ; James Iain Gow, Histoire de l’administration publique québécoise 1867–1970, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal et l’Institut canadien d’administration publique du Canada, 1986, 441 pages, aux pages 346 à 352 ; Gérard Hébert, « La genèse du présent Code du travail », dans Le Code du travail du Québec (1965), Rapport du XXe Congrès des relations industrielles de l’Université Laval, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1965, 271 pages, aux pages 13 à 34 ; Alexandra Hobden, « Une victoire importante pour les travailleurs : l’adoption du Code du travail et de la Loi de la fonction publique (1964–65) », Bulletin RCHTQ, vol. 10, no 1, hiver 1984, pages 17 à 57.

-

[18]

Pour un aperçu des traits distinctifs du régime canadien de la négociation collective dans le secteur public, entendu dans son sens général, on peut consulter avec intérêt : Allen Ponak et Mark Thompson, « Public Sector Collective Bargaining », dans Union-Management Relations in Canada (Morley Gunderson, Allen Ponak et Daphne Gottlieb Taras, éditeurs), 4e édition, Toronto, Addison Wesley Longman, 2001, 556 pages, aux pages 423 à 436.

-

[19]

Supra, note 16, document de DRHC, daté du 1er février 2002 et note 18, à la page 435.

-

[20]

Il convient de signaler à cet égard la publication récente d’une étude exhaustive sur les grèves et les lock-out qui surviennent au Canada dans le cadre de trois modèles distincts de la négociation collective et du maintien des services essentiels lorsque sont impliqués les infirmières dans les hôpitaux, les cols bleus municipaux ainsi que les salariés du transport en commun dans les agglomérations urbaines. Voir à cet effet : Bernard Adell, Michel Grant et Allen Ponak, Strikes in Essential Services, Kingston, Industrial Relations Centre, IRC Press, 2001, 272 pages.

-

[21]

Voir la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, L.R.O. 1990, c. H-14, art. 4.

-

[22]

Le décompte de DRHC donne, pour le Québec, un total de 30 lois au cours de la période considérée, mais nous avons exclu de cette liste une loi ayant pour effet d’édicter la mise en tutelle de deux sections locales d’un syndicat de l’industrie de la construction : Loi sur la mise en tutelle de « International Union of Elevator Constructors, locals 89 and 101 », L.Q. 1974, c. 116. De plus, notre propre compilation conduit à un résultat différent, un total de 34 lois en l’occurrence, car nous avons pris en compte des lois de retour au travail ne visant pas exclusivement des salariés au sens du Code du travail mais également des professionnels de la santé.

-

[23]

Pour un aperçu de l’évolution du régime des relations du travail dans la fonction publique fédérale, on consultera avec profit les textes suivants : L’identification des enjeux, premier rapport du Comité consultatif sur les relations patronales-syndicales dans la fonction publique fédérale, John L. Fryer, président, Ottawa, Secrétariat du Conseil du trésor, mai 2000, 46 pages plus annexes, aux pages 17 à 30 ; Gérard Hébert et Renaud Paquet, « Les politiques de négociation du gouvernement fédéral canadien : selon la loi et selon les décisions administratives », Administration publique du Canada, vol. 37, no 1, printemps 1994, pages 108–139. On y mentionne notamment que le système de la libre négociation collective des conditions de travail a été suspendu à quelques reprises depuis l’adoption de la Loi sur les relations du travail dans la fonction publique (L.R.C., c. P-35) en 1967, ce qui peut contribuer, en outre des paramètres mêmes du régime et, au premier chef, de l’usage généralisé de l’arbitrage exécutoire comme mode de résolution des différends, surtout entre 1967 et 1975, à expliquer le nombre peu élevé de lois spéciales dans ce secteur d’activité.

-

[24]

Il faut toutefois se rappeler qu’avant l’adoption de la loi de 1981 ayant eu pour effet de transformer Postes Canada en une société de la Couronne désignée sous le vocable de « Société canadienne des postes » et assujettie aux dispositions du Code canadien du travail (L.R.C., c. L-2), le service postal appartenait à la fonction publique fédérale. Pour un survol de l’histoire des relations du travail aux postes canadiennes, voir : Gene Swimmer, « Collective Bargaining in the Federal Public Service of Canada : The Last Twenty Years », dans Public Sector Bargaining in Canada (sous la direction de Gene Swimmer et Mark Thompson), Kingston, Industrial Relations Centre, IRC Press, 1995, 446 pages aux pages 384 à 386.

-

[25]

Voir à ce sujet, Vers l’équilibre. Code canadien du travail. Partie I. Révision, rapport du Groupe de travail chargé d’examiner la partie I du Code canadien du travail, Andrew C.L. Sims, président, Ottawa, ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada, 1996, 284 pages, aux pages 18 à 22.

-

[26]

Voir à ce propos l’étude de Bernard Adell, Michel Grant et Allen Ponak, 2001, supra, à la note 20, notamment aux pages 24 à 53.

-

[27]

Voir par exemple : la Collective Bargaining Continuation Act, S.B.C. 1975, c. 83 qui avait été adoptée à la suite de différends survenus dans plusieurs industries, y compris celles de la forêt, des pâtes et papier et de la vente d’aliments. Il en va également de la Dairy Workers (Maintenance of Operations) Act, adopté par la Saskatchewan en 1984 (S.S. 1983–84, c. D-1.1). Ces références sont tirées des renseignements fournis par DRHC, supra, note 16.

-

[28]

Sur la base des données compilées par le ministère du Travail du Québec, on note qu’entre 1966 et 1982, la part du nombre total de conflits de compétence québécoise déclenchés dans le secteur public (cette notion comprend les municipalités, les organismes gouvernementaux, le secteur parapublic et la fonction publique provinciale), par rapport au secteur privé, s’élevait à 13,4 %. En comparaison, un calcul analogue pour la période comprise entre 1983 et 2001 inclusivement donne un taux d’incidence de 10,6 %, ce qui représente un écart absolu de près de 20 %.

-

[29]

Les dispositions pertinentes concernant les pouvoirs de redressement confiés au Conseil des services essentiels, en l’occurrence les articles 111.16 à 111.20 (tels qu’ils se lisaient alors) ont été introduites en juin 1985 au Code du travail par le truchement de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.Q. 1985, c. 12, devenu le chapitre R-8.2 dans les lois refondues du Québec). Pour avoir une idée de la manière dont le Conseil des services essentiels a exercé ses pouvoirs de redressement, en particulier lors d’une action concertée ou d’un arrêt de travail en contexte d’illégalité, on peut parcourir avec profit les recueils publiés sous l’égide du Conseil et intitulés : Décisions en redressement dans les services publics, vol. 1, no 1 (1985 à 1994), 210 pages et vol. 1, no 2 (1994 à 2000), 246 pages, Le Conseil, janvier 2001 ; Décisions en redressement dans les secteurs public et parapublic, vol. 2, no 1 (1985 à 1993), 168 pages et vol. 2, no 2 (1993 à 2000), 76 pages, janvier 2001 ; Jugements en révision judiciaire, vol. 4, no 1 (1986 à 2001), 348 pages, mars 2002.

-

[30]

L’ajout de tels pouvoirs au Conseil des services essentiels permet en effet à cet organisme d’intervenir, non seulement au regard du maintien des services essentiels en cas de conflit du travail déclenché conformément au Code mais également par rapport aux gestes illégaux qui peuvent être posés et ainsi priver le public d’un service auquel il a droit. Il peut en résulter une certaine ambiguïté sur le rôle véritable du Conseil ainsi qu’une incompréhension des citoyens lorsque le Conseil exerce sa compétence conformément aux dispositions des articles 111.16 à 120 du Code. Comment en effet comprendre, en guise d’illustration, que le Conseil n’intervienne pas à l’occasion d’une grève légale de longue durée déclenchée dans le transport en commun, comme celle survenue, en septembre 2001 à la Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec (70 jours civils) et qu’il le fasse, en novembre de la même année, pour ordonner à plusieurs syndicats d’enseignants dans le secteur parapublic de mettre fin à leur débrayage illégal et de fournir leur prestation normale de travail, y compris celle de donner des devoirs et des leçons aux élèves ? En jurisprudence, voir à ce propos : Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) et al., Conseil des services essentiels, le 8 novembre 2001 ; La Centrale de l’enseignement du Québec et al. et Commission scolaire de Montréal et al., Conseil des services essentiels, le 13 novembre 1998 (O. Nunez, dissident) ; Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil des services essentiels, (1989) R.J.Q. 2648 ; La Communauté urbaine de Montréal c. la Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc. et al., Cour d’appel, no 500–09–001595–933, le 26 janvier 1995 (Claude Vallerand, Michel Proulx et Morris Fish, j.c.a.). En doctrine, voir à ce sujet : Danielle Parent, « La détermination des services essentiels en temps de grève dans les hôpitaux », R.D.U.S., vol. 17, no 2, 1987, aux pages 513 à 584, à la page 563.

-

[31]

La section concernée du Code est entrée en vigueur le 1er août 1985, conformément au décret no 1406–85 du 10 juillet 1985, dont la proclamation a été publiée à la Gazette officielle du Québec, vol. 117, no 36, 7 août 1985, à la page 5307.

-

[32]

Voir à ce propos : Jean Bernier, « La détermination des services essentiels dans le secteur public et les services publics de certains pays industrialisés », dans Grèves et services essentiels (sous la direction de Jean Bernier), Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Conseil des services essentiels du Québec, 1994, 300 pages, aux pages 47 à 82 (pages 58 et 59).

-

[33]

Bien que sous l’empire des règles fixées en 1964 par le Code du travail au regard du droit de grève des salariés fournissant un service public, l’article 99 faisait expressément référence au critère « de la mise en péril de la santé ou la sécurité publique » pour justifier la création d’une commission d’enquête factuelle et la délivrance d’une injonction, on ne peut remonter à cette époque pour établir le moment de la comparaison, vu le dernier alinéa de l’article 99 qui couvrait alors les grèves appréhendées ou en cours, compromettant l’éducation d’un groupe d’élèves (le succès des élèves ou la validation de l’année scolaire). Sur le système des injonctions accordées en vertu de cet article 99 et sur ses effets par rapport à l’autorité de la loi, voir en particulier : Gérard Dion, « Les lois spéciales de retour au travail sont-elles inévitables ? », La Gazette du travail, vol. 78, no 2, février 1978, pages 61 à 64 ; Henri Grondin, « L’injonction en relations du travail : recours inapproprié ou abusif ? » dans Les relations du travail au Québec : la dynamique du système (sous la direction de Jean Bernier et autres), rapport du XXXIe Congrès des relations industrielles de l’Université Laval, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1976, 229 pages aux pages 28 et 29 ; Rapport Martin-Bouchard, Commission d’étude et de consultation sur la révision du régime des négociations dans les secteurs public et parapublic, Yves Martin, président, Québec, Éditeur officiel, février 1978, 198 pages, aux pages 154 à 162.

-

[34]

La numérotation en usage correspond à celle utilisée dans le tableau 2 à la fin du texte.

-

[35]

Au seul regard de la jurisprudence élaborée par le Conseil des services essentiels pour les entreprises de transport par autobus, il ressort que le transport en commun n’est pas un service essentiel en tant que tel. Il doit être maintenu et ce, de manière sécuritaire, lorsque le Conseil en vient à la conclusion que le retrait de ce service entraînerait une congestion de la circulation telle qu’elle empêcherait le libre passage des véhicules prioritaires (v.g. : les ambulances, les camions de protection-incendie et les véhicules de police). Voir à ce sujet : Conseil des services essentiels, 1982–1992, 10 ans à maintenir avec vous l’essentiel, Montréal, Le Conseil, 1993, 68 pages, aux pages 32 à 34. C’est d’ailleurs ce qui explique le refus d’intervenir du Conseil dans un dossier comme celui de la Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec, supra, note 30.

-

[36]

Supra, note 11.

-

[37]

Voir à ce sujet : Roy J. Adams, « Realizing the Right to Bargain Collectively in Canada and the Americas », dans Globalization and the Canadian Economy : The Implications for Labour Markets, Society and the State (sous la direction de Richard P. Chaykowski), Kingston, School of Policy Studies, Queen’s University, 2001, 312 pages, aux pages 139 à 146 et plus particulièrement, aux pages 144 et 145 ; Gilles Trudeau, « Droit international et droit du travail québécois, deux grandes solitudes », Développements récents en droit du travail (2001), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, les Éditions Yvon Blais inc., 2001, 351 pages, aux pages 145 à 217. Voir en particulier aux pages 199 à 202.

-

[38]

De ce point de vue, l’avant-dernière loi répertoriée dans le tableau 2, la Loi assurant la reprise des services habituels de transport en commun sur le territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec (L.Q. 2000, c. 51), fait exception à cette constante, l’article 10 de la loi empêchant, en quelque sorte, la STCUQ de hausser ses tarifs de 8 %, augmentation envisagée après le 1er juin 2000.

-

[39]

Voir en guise d’illustration : Fernand Morin, « Médiations politiques, commissions parlementaires et lois spéciales : nouveaux modes de gestion des conflits ? », dans Les relations du travail au Québec : la dynamique du système, rapport du XXXIe Congrès des relations industrielles, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1976, 229 pages, aux pages 47 à 70, à la page 61 ; Claude Ryan, « Syndicalisme et pouvoir politique », Le Devoir, le vendredi 23 mars 2001, à la page A19.

-

[40]

Voir les lois numérotées 13, 14, 21, 31 et 32.

-

[41]

Bureau international du Travail, Votre voix au travail, Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Genève, le Bureau, 2000, 71 pages plus annexes, à l’annexe 1. Rappelons que selon le paragraphe 2 de cette Déclaration, l’ensemble des Membres ont pris l’engagement de respecter et promouvoir « le principe de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ». Voir à ce sujet : Hilary Kellerson, « La Déclaration de 1998 de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux : un défi pour l’avenir », dans La mondialisation : origines, développements et effets (sous la direction de James D. Thwaites), Québec et Paris, 2000, Les Presses de l’Université Laval et l’Harmattan, 874 pages, aux pages 261 à 267. Enfin, lors de la XIe Conférence interaméricaine des ministres du Travail de l’Organisation des États Américains tenue au Chili en octobre 1998, les ministres ont d’ailleurs appuyé le principe de leur adhésion aux normes fondamentales élaborées par l’OIT, telles que rappelées dans la Déclaration de 1998.

-

[42]

À cet égard, n’est-il pas révélateur que des étudiants de niveau universitaire, s’appuyant sur un précédent établi en 1987 (voir la loi no 27), aient, à la fin de l’an 2000, réclamé une intervention législative pour mettre fin à un long conflit de travail, d’une durée de deux mois environ, qui sévissait entre l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Syndicat des chargés de cours ? Voir à ce sujet : Isabelle Légaré, « Non à une loi spéciale », Le Nouvelliste, le jeudi 14 décembre 2000, aux pages 1 et 2.

List of tables

Tableau 1

Domaines d’activité visés par les lois d’exception

Notes :

1. La numérotation en usage correspond à celle utilisée dans le tableau 2 à la fin du texte.

2. Selon la définition donnée par le Code du travail (art. 111.2, paragr. 1°), les secteurs public et parapublic se composent du gouvernement, de ses ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1 (nommément des fonctionnaires), des collèges, des commissions scolaires (enseignement public des niveaux primaire et secondaire) et des établissements (santé et services sociaux) visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2). Tout comme la fonction publique comme telle, ces institutions d’enseignement et ces établissements de soins de santé et de services sociaux sont largement financés par l’État ; ils disposent néanmoins d’une autonomie plus grande sur le plan administratif.

3. Sont regroupées dans la catégorie résiduelle, les lois destinées à mettre fin à deux conflits à la Ville de Montréal (cols bleus, policiers et pompiers) et à celui survenu dans le transport routier de marchandises.

Tableau 2

Lois spéciales de retour au travail au Québec de 1964 à 20011

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)

Tableau 2 (continuation)