Abstracts

Résumé

Ce texte examine la participation des femmes aux cabinets canadiens, et ce, à la lumière de la loi de la disparité progressive. Trois hypothèses l’ont inspiré : 1) la proportion de femmes nommées ministres est plus élevée que la proportion de femmes élues députées; 2) la proportion de femmes au Cabinet reflète la proportion de députées au sein du caucus parlementaire du parti qui forme le gouvernement; 3) les femmes nommées ministres sont cantonnées dans les secteurs traditionnellement considérés comme féminins et au bas de la hiérarchie exécutive. Ces hypothèses ont été vérifiées auprès des 286 femmes nommées ministres dans un cabinet fédéral ou provincial au Canada de 1921 à 2007. Il ressort de l’analyse que la loi de la disparité progressive offre un potentiel heuristique mitigé pour expliquer la participation des femmes aux cabinets canadiens.

Abstract

This article examines female participation within Canadian cabinets, whilst considering the law of increasing disproportion. It draws from three hypotheses : 1) the proportion of female ministers is higher than the proportion of female deputies; 2) the proportion of women in cabinet reflects the proportion of female deputies within the governing party caucus in Parliament; 3) women ministers are relegated to traditionally-defined female portfolios, which also tend to be found at the bottom of the executive hierarchy. These hypotheses have been verified through the study of 286 women who have been cabinet ministers in either federal or provincial cabinets in Canada from 1921 to 2007. What transpires is that the law of increasing disproportion offers a limited heuristic perspective for interpreting women’s participation into Canadian cabinets.

Article body

À l’été 2009, les onze cabinets[1] provinciaux et fédéral affichaient un taux moyen de féminisation de 29,1 % dans le cas des postes de ministres, soit 69 femmes parmi les 237 ministres, les chiffres variant de 4,8 % (Nouveau-Brunswick) à 44,4 % (Québec). Que près du tiers des ministres au Canada soit des femmes constitue une amélioration appréciable par rapport aux décennies précédentes, la présence d’une seule femme au Conseil des ministres étant jugée acceptable durant les années 60 (Bashevkin 1993 : 87). À cet effet, MacIvor (1996 : 283) rappelle l’anecdote suivante : au milieu des années 60, s’enquérant de la possibilité qu’elle soit nommée au Cabinet, Pauline Jewett s’est fait répondre par le premier ministre Lester B. Pearson qu’il avait déjà une femme au sein de son conseil des ministres (soit Judy Lamarsh) et qu’il ne croyait pas qu’elle souhaitait être remplacée! La Nouvelle-Écosse a été la dernière province dont le Cabinet s’est ouvert aux femmes, aussi tard qu’en 1985. En revanche, en 1990 le premier ministre ontarien Bob Rae a formé un cabinet dont 11 des 27 membres (soit 40,7 %) étaient des femmes; en 2000, le premier ministre britanno-colombien Ujjal Dosanjh a désigné 9 femmes parmi les 21 membres (ou 42,9 %) de son équipe ministérielle; en 2007, le premier ministre québécois Jean Charest s’est entouré d’un nombre égal de femmes et d’hommes à titre de ministres[2].

S’il existe aujourd’hui une foule d’études qui traite de la faible proportion de femmes dans les espaces législatifs au Canada (entre autres : Arscott et Trimble 1997; Bashevkin 1993, 2009a, 2009b; Brodie 1985; Gingras 1995; MacIvor 1996; Megyery 1991; Tremblay 1999, 2005; Tremblay et Andrew 1998; Tremblay et Pelletier 1995; Tremblay et Trimble 2003; Trimble et Arscott 2003), par ailleurs très peu de travaux ont été publiés sur leur participation au cercle très sélect du pouvoir exécutif, c’est-à-dire au Cabinet. De fait, cette problématique a été traitée tantôt au passage dans des travaux sur les femmes et la politique au Canada et sur les députées (par exemple : Bashevkin 1993 : 87-88; MacIvor 1996 : 283-285; Trimble et Arscott 2003 : 69-99; Tremblay 2005 : 154-156), tantôt sous forme d’études (auto)biographiques (entre autres : Brown 1989; Campbell 1996; Copps 1986; Fairclough 1995; McLaughlin 1992; Spencer et Spencer 1992). Une poignée de textes seulement traite précisément des femmes qui jouent le rôle de ministre (notamment : Burt, Horton et Martin 2000; Burt et Lorenzin 1997; Byrne 1997, 2009; Moncrief et Studlar 1996; Studlar et Moncrief 1997, 1999). Notre texte se veut donc à la fois une conséquence de ce savoir lacunaire et une volonté de l’enrichir.

Notre article porte sur les femmes nommées ministres au Canada, de mars 1921 à décembre 2007. Nous visons à mettre au jour certains aspects de leur participation au pinacle du pouvoir exécutif de l’État, et ce, sous l’angle particulier de la « loi de la disparité progressive »[3]. Énoncée par Putnam (1976 : 33)[4], cette loi veut que plus un poste est élevé dans la hiérarchie politique, plus les femmes s’y font rares. Suivant ce raisonnement, les femmes parviendraient ainsi plus aisément à se faire élire en politique municipale que provinciale et surtout fédérale, et elles seraient proportionnellement moins nombreuses à s’asseoir à la table du Conseil des ministres qu’à siéger dans les espaces législatifs. Notre article se propose donc d’établir si, comme l’air en montagne, les femmes se font rares dans les conseils des ministres et si leur association à la sphère privée y légitime leur présence. Dans la première partie, nous définirons notre cadre théorique, tracerons un portrait de l’état des connaissances sur les femmes ministres et jetterons nos hypothèses de travail. La deuxième partie servira à préciser les paramètres méthodologiques de notre recherche. Dans la troisième partie, nous présenterons les résultats de notre analyse à la lumière de nos hypothèses de travail. Enfin, nous exposerons, en conclusion, quelques bonnes et mauvaises nouvelles à propos de la participation des femmes aux gouvernements canadiens.

Le cadre théorique, l’état des connaissances et les hypothèses de travail

Dans le régime parlementaire de tradition britannique, comme celui qui existe au Canada, le Conseil des ministres domine la gouverne de l’État (Atkinson et Thomas 1993; Jennings 1959; Matheson 1976; Punnett 1977; Savoie 1999, 2003, 2008). Plusieurs principes en encadrent la composition, l’organisation et le fonctionnement, dont trois sont centraux par rapport à l’approche théorique privilégiée dans notre article : 1) la continuité et l’interdépendance entre le législatif et l’exécutif; 2) l’impératif de représentativité; 3) l’inégalité entre les ministres.

L’élection au Parlement est un préalable pour siéger au cabinet, et ce, parce que, sauf circonstances exceptionnelles, la première ministre ou le premier ministre choisit ses ministres parmi les membres de son caucus parlementaire (Massicotte 2009). Or, les facteurs qui ponctuent l’accès des femmes aux parlements concernent, d’une part, l’offre de candidates et, d’autre part, la demande des élites des partis pour des candidates (Matland et Montgomery 2003; Norris 1996). Transposée au Conseil des ministres, la loi de l’offre et de la demande suppose que le législatif constitue le bassin de l’offre des candidatures aux fonctions ministérielles, un bassin à l’intérieur duquel la première ministre ou le premier ministre doit en règle générale, trouver satisfaction à ses demandes. Il y a donc continuité et interdépendance entre le législatif et l’exécutif, le premier alimentant le second : s’il n’y a pas de députées, il ne peut y avoir de femmes au Cabinet (à moins de puiser hors du Parlement, ce qui ne peut être qu’un scénario d’exception).

Selon White (2005 : 40-42, 162-164) (voir aussi : Docherty 2005 : 9, 57-63; Heard 1991 : 49-50; Kerby 2009; Massicotte 2009), des impératifs de représentativité encadrent fermement la constitution des conseils des ministres au Canada : les régions, certes, mais aussi les intérêts significatifs sur le plan culturel, social et économique qui animent la société politique doivent être présents au sein des cabinets. Cet impératif de représentativité est d’ailleurs intrinsèque au Canada qui, dès sa fondation en 1867, se donne une structure fédérale en partie afin que divers clivages trouvent à s’exprimer au pouvoir exécutif (Pelletier 2008 : 9-21; Smith 2004 : 50-53). D’une certaine manière, la composition des cabinets répond à une règle officieuse de quotas[5] : il serait inimaginable, par exemple, qu’un conseil des ministres ne compte que des hommes d’origine anglo-saxonne, avocats ou travaillant dans les affaires, tous issus de l’Ontario et représentant de grands centres urbains, etc. Si elle était autrefois considérée comme non pertinente, la présence de femmes au Conseil des ministres est de nos jours une exigence impérative (Massicotte 2009; White 2005 : 35-36). Or, bien qu’elles y soient plus présentes à l’heure actuelle, les femmes occupent au sein des cabinets canadiens un espace dont l’importance est bien en deçà non seulement de leur poids démographique, mais également des attentes d’organismes internationaux comme l’Organisation des Nations unies (ONU) qui, dans son rapport de 1995 sur le développement humain, fixe à 30 % le seuil minimal de représentation des femmes dans les institutions politiques, afin qu’elles soient considérées comme des participantes à part entière du processus de prise de décisions publiques et qu’elles puissent l’influencer (UNDP 1995 : 108-109).

En dépit de leur égalité théorique en tant que membres du Cabinet, les ministres n’ont pas égale valeur, certaines personnes, par exemple, pouvant s’appuyer sur une longue expérience législative et ministérielle, d’autres pilotant des ministères plus prestigieux, dotés de plus de ressources ou sur la sellette de l’actualité politique, d’autres encore bénéficiant d’une écoute plus attentive de la part du primus inter pares, soit la première ministre ou le premier ministre (Docherty 1997 : 107-111, 2005 : 187-188 ; Massicotte 2009 ; White 2005 : 85). Plusieurs études ont souligné que ce principe inégalitaire qui régule dans les faits et de manière officieuse les activités du Cabinet défavorise les femmes, celles-ci se retrouvant à la tête de « ministères roses », souvent situés au bas de la hiérarchie ministérielle (MacIvor 1996 : 283-285; Moncrief et Studlar 1996; Studlar et Moncrief 1999).

Si bien des travaux viennent alimenter la pertinence de la loi de la disparité progressive pour décrypter l’insertion des femmes dans l’espace politique canadien (entre autres : Bashevkin 1993 : 65-92; Reynolds 1999; Vickers 1978), quelques voix dissonantes se font entendre par ailleurs : les femmes seraient proportionnellement plus nombreuses à l’exécutif qu’au législatif, voire qu’au municipal (Bherer, Collin et autres 2008 : 2; Moon et Fountain 1997; Studlar et Moncrief 1997). Ainsi, une fois élues députées, les femmes, comme le constatent Crossley (1997), Desserud (1997), MacIvor (1996 : 283-284), Oakes (1994 : 183) ainsi que Studlar et Moncrief (1997), ont un peu plus de chances d’être nommées au Conseil des ministres que leurs vis-à-vis de l’autre sexe, ce que les résultats d’une étude récente de Kerby (2009) confirment : au cours de la période allant de 1935 à 2008, les chances des députées du parti au pouvoir au fédéral d’être nommées au Cabinet étaient de 50 % plus élevées que celles de leurs compagnons de parti. Cette longueur d’avance à l’exécutif peut s’expliquer par les pressions en vue de la symbolisation qui marquent l’insertion des femmes en politique (Brodie 1977; Kohn 1984; Studlar et Moncrief 1997) et qui – du moins dans cette situation précise – jouent à leur avantage. Or, s’il se trouve plus de femmes au Cabinet (centre nerveux du processus de prise de décisions publiques) qu’au Parlement (organe en retrait par rapport à l’exécutif (Savoie 1999, 2003, 2008), alors la loi de la disparité progressive ne tient tout simplement plus. Notre première hypothèse de travail va donc comme suit : la proportion de femmes nommées ministres est plus élevée que la proportion de femmes élues députées.

Cette hypothèse suppose l’existence d’un lien entre l’accès des femmes aux instances parlementaires et leur entrée dans les cabinets : de fait, au Canada, la première ministre ou le premier ministre sélectionne ses ministres parmi les membres des assemblées législatives au palier provincial et de la Chambre des communes au palier fédéral. S’intéressant à la participation des femmes aux conseils des ministres de quinze démocraties parlementaires européennes de 1968 à 1992, Davis (1997 : 88) confirme, par les résultats de ses analyses, une telle relation : elle montre que la proportion de femmes au sein des cabinets dépend davantage de leur proportion globale au Parlement que de leur pourcentage au sein du parti qui forme le gouvernement. Or, la très grande majorité des gouvernements européens sont des gouvernements de coalition, c’est-à-dire constitués de ministres venant de différentes formations politiques, alors qu’au Canada le principe du monopartisme scelle la logique de formation des cabinets[6]. Si la première ministre ou le premier ministre doit choisir ses ministres parmi la députation, elle ou il ne considère cependant que les membres de son caucus parlementaire. Ainsi, l’affirmation énoncée plus haut – s’il n’y a pas de députées, il ne peut y avoir de femmes nommées ministres – n’est pas entièrement fondée au Canada et doit être précisée de la façon suivante : s’il n’y a pas de députées au sein du caucus du parti au pouvoir, il ne peut y avoir de femmes nommées ministres, et ce, même si la proportion globale de députées est significative. Et, de fait, les analyses menées par Studlar et Moncrief (1997) relativement au processus de recrutement des femmes par les cabinets provinciaux canadiens de 1976 à 1994 révèlent que la variable la plus déterminante de la proportion de femmes nommées ministres est leur pourcentage au sein du caucus du parti au pouvoir et non dans l’ensemble de la députation. Cela dit, la proportion globale de députées constitue aussi une variable significative du taux de féminisation des conseils des ministres (Studlar et Moncrief 1999), quoique son influence soit moindre que la proportion de femmes présentes au caucus parlementaire du parti qui forme le gouvernement[7]. Le constat à tirer au regard de la loi de la disparité progressive est le suivant : les députées du parti au pouvoir jouissent d’un avantage sur leurs collègues féminines des partis d’opposition, car au contraire de ces dernières elles sont ministrables, leur appartenance de parti leur conférant un billet d’entrée à l’antichambre du pouvoir exécutif. D’où notre deuxième hypothèse de travail : la proportion de femmes au Cabinet reflète la proportion de députées au sein du caucus parlementaire du parti qui forme le gouvernement.

Une autre approche pour évaluer la loi de la disparité progressive, et qui puise au principe de l’inégalité des ministres, retient le positionnement des femmes au Cabinet et les responsabilités qu’elles y détiennent. Une kyrielle de recherches nourrit l’idée que les politiciennes sont marquées au sceau du privé, ce que Sapiro (1984 : 73-75) traduit par la notion de privatization : « Even where women are involved in public life, as in the workforce and politics, their activities and concerns are expected to be imbued with the private significance of being a woman. This is what we mean by “privatization.” » Dans les faits, cette « privatisation » des femmes politiques s’apprécierait à l’aune d’un double clivage : elles hériteraient des responsabilités roses et de moindre pouvoir. Le premier clivage est horizontal : les femmes piloteraient des ministères féminins, c’est-à-dire évoquant les rôles maternels et domestiques (par exemple, l’éducation, la santé, les services sociaux) et impliquant une proximité avec l’humain (comme les affaires municipales et la gestion des ressources humaines), les importantes responsabilités régaliennes et économiques leur échappant (Bashevkin 1993 : 88; Brodie 1977; Cochrane 1977 : 73; MacIvor 1996 : 283-285; Moncrief et Studlar 1996; Studlar et Moncrief 1999; Trimble et Tremblay 2005). Le second clivage est vertical : les femmes se retrouveraient au bas de la hiérarchie ministérielle, c’est-à-dire à la tête de ministères jugés de moindre importance (Brodie 1977; Cochrane 1977 : 77; MacIvor 1996 : 283-285; Studlar et Moncrief 1999; Vickers et Brodie 1981). Notre troisième hypothèse avance que les femmes nommées ministres sont cantonnées dans les secteurs traditionnellement considérés comme féminins et au bas de la hiérarchie exécutive.

La méthodologie

Nous avons pour objectif d’évaluer si la loi de la disparité progressive offre une lecture crédible de la participation des femmes aux cabinets canadiens[8]. Nous avons choisi d’analyser pour cela certaines composantes de la trajectoire ministérielle des 286 femmes admises dans un cabinet fédéral ou provincial au Canada, de mars 1921 (au moment où une femme accède pour la première fois à un cabinet) à décembre 2007. En effet, à la fin de 2007, 687 femmes avaient été élues députées provinciales ou fédérales, dont 41,6 % sont devenues ministres[9]. C’est à cette population de 286 femmes nommées ministres[10] que nous nous intéressons. Ces titulaires se répartissent entre toutes les strates de la hiérarchie ministérielle : ministre en titre, ministre associée, ministre déléguée, ministre d’État, ministre chargée de (…) ou ministre responsable (d’une région[11] ou d’un dossier en particulier[12]), secrétaire d’État. Les secrétaires parlementaires n’ont pas été retenues puisque, sauf exception, ces personnes ne siègent pas au Conseil des ministres, non plus que les titulaires de fonctions parlementaires (comme leader parlementaire, vice-première ministre[13], présidente de l’Assemblée ou de la Chambre, whip) dont le rôle est d’abord législatif plutôt qu’exécutif. Les données proviennent des biographies des députées produites par le Parlement fédéral et les législatures provinciales et accessibles sur leurs sites Web respectifs. À l’occasion, des documents complémentaires ont été utilisés[14]. De ces sources ont été tirées diverses données dont, pour notre texte, l’année de la première nomination au Cabinet, le rang et le portefeuille ministériels. Les analyses ont consisté en des comparaisons de moyennes[15] et des corrélations bivariées[16].

Trimble et Tremblay (2003) (voir aussi Tremblay et Trimble 2004) ont montré que les députées d’hier n’étaient pas celles d’aujourd’hui. En effet, analysant le profil sociodémographique des femmes élues au Parlement fédéral et au sein des législatures provinciales de 1917 à 2000, elles dégagent trois vagues d’accès au législatif : 1917-1983, 1984-1992 et 1993-2000. Considérant le principe de la continuité et de l’interdépendance entre le législatif et l’exécutif, ou que le premier alimente le second, il y a tout lieu de croire qu’une périodisation apparentée marque l’entrée des femmes au Cabinet. À cet effet, trois périodes d’accès des femmes aux conseils des ministres ont été distinguées : 1) jusqu’au milieu des années 80; 2) de la mi-1980 à la mi-1990; 3) depuis le milieu des années 90 jusqu’à la fin de 2007.

La première période débute au moment de l’élection des premières femmes à l’Assemblée législative de l’Alberta, en 1917. Quatre années plus tard, en 1921, une première femme est nommée ministre en Colombie-Britannique (une autre le sera quelques mois plus tard en Alberta). Ce premier découpage se termine au milieu des années 80, d’abord parce qu’en 1981 le Canada a ratifié un instrument majeur du droit international en matière de droits des femmes, soit la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, ensuite parce qu’au cours de la première moitié des années 80 la Charte canadienne des droits et libertés a été adoptée et est entrée graduellement en vigueur, Charte dont les articles 15 et 28 garantissent l’égalité des femmes et des hommes[17], enfin parce qu’en 1985 est tombé le dernier château fort masculin alors que le Cabinet de la Nouvelle-Écosse s’est ouvert aux femmes. La Quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995, et à laquelle non seulement le Canada a participé, mais pendant laquelle il s’est engagé envers l’égalité des sexes[18], jette la frontière entre les deuxième et troisième périodes. Vu autrement, la première période, qui peut être qualifiée de « présence symbolique » des femmes dans les cabinets, se caractérise par une proportion maximale de 12 % de femmes nommées ministres. La deuxième période, celle d’une « présence figurative » des femmes dans les cabinets, compte une proportion de femmes nommées ministres variant de 12 % à 25 %[19], alors que la troisième période est celle d’une « présence significative » des femmes dans les cabinets, soit au moins le quart des membres[20].

L’analyse des données

Nos première et deuxième hypothèses portent sur la proportion de femmes nommées ministres, qui constitue la variable dépendante, les variables indépendantes étant le pourcentage global de députées et la proportion de femmes au sein du caucus du parti au pouvoir. Les pourcentages retenus sont ceux qui font suite à une élection générale[21].

Première hypothèse : la proportion de femmes nommées ministres est plus élevée que la proportion de femmes élues députées

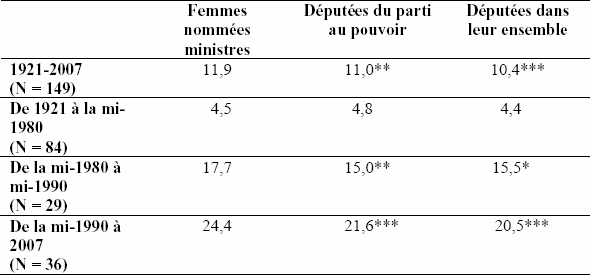

Cette hypothèse est confirmée. Comme l’indique le tableau 1, à l’occasion des 149 élections fédérales et provinciales tenues au Canada entre 1921 et 2007 (inclusivement) et où le parti qui forme le gouvernement a fait élire au moins une femme (rappelons que, en règle générale, s’il n’y a pas de députées élues dans les rangs du parti au pouvoir, il ne peut y avoir de femmes nommées ministres), la proportion moyenne de femmes au sein du premier cabinet faisant suite au scrutin était de 11,9 %, contre 11,0 % de femmes parmi les membres du caucus du parti au pouvoir et 10,4 % de députées dans leur ensemble. Les écarts sont significatifs sur le plan statistique entre la proportion de femmes nommées ministres et, d’une part, le pourcentage de députées du parti au pouvoir (11,9 % versus 11,0 %; P = 0,01) et, d’autre part, de députées au total (11,9 % versus 10,4 %; P = 0,002). Les deux périodes plus récentes affichent également des proportions plus généreuses de femmes nommées ministres que de députées du parti au pouvoir et de députées dans leur ensemble, avec les mêmes écarts statistiquement significatifs. Pour ce qui est de la période allant de 1921 à la mi-1980, elle révèle des proportions identiques sur le plan statistique pour les trois catégories comparées, ce qui ne confirme pas l’hypothèse, certes, mais ne l’infirme pas davantage. En clair, au contraire de ce que suggère la loi de la disparité progressive, au Canada plus est élevé un poste politique, plus il s’y trouve de femmes.

Tableau 1

Pourcentages moyens de femmes nommées ministres, de députées au sein du caucus du parti au pouvoir et de députées dans leur ensemble selon la période historique

Deuxième hypothèse : la proportion de femmes au Cabinet reflète la proportion de députées au sein du caucus du parti qui forme le gouvernement

Cette hypothèse est également confirmée. Comme cela ressort clairement du tableau 2, la proportion de femmes nommées ministres entretient une corrélation très étroite avec la proportion de députées dans leur ensemble et la proportion de députées au sein du caucus du parti au pouvoir, mais cette dernière est plus forte que la première, particulièrement à partir du milieu des années 80. Ces résultats vont dans le sens des observations de Studlar et Moncrief (1997, 1999), selon lesquelles le pourcentage de députées du parti au pouvoir constitue la variable la plus déterminante de la proportion de femmes nommées ministres, quoique le pourcentage global de députées exerce aussi une influence significative sur l’importance de l’espace occupé par les femmes dans les cabinets. Nos données témoignent également d’une forte colinéarité entre la proportion globale de députées et le pourcentage de députées du parti au pouvoir[22]. Cela dit, le fait de savoir si la proportion globale de députées ou la proportion de députées du parti au pouvoir constitue la variable la plus déterminante du taux de féminisation des cabinets semble un faux débat : en régime parlementaire de tradition britannique, c’est cette dernière qui prévaut, puisqu’il faut être membre du parti appelé à former le gouvernement pour devenir ministre. Cette exigence est telle qu’en théorie elle pourrait conduire à la formation d’un cabinet constitué uniquement d’hommes si le parti au pouvoir ne comptait aucune femme parmi ses rangs, et ce, même si le Parlement affichait dans son ensemble un taux élevé de féminisation. Par ailleurs, la relation plus étroite qu’entretiennent les députées du parti au pouvoir avec la féminisation des conseils des ministres met également à mal un aspect de la loi de la disparité progressive qui associe les espaces de pouvoir à l’absence de femmes.

Tableau 2

Corrélations de Pearson entre la proportion de femmes nommées ministres, de députées au sein du caucus du parti au pouvoir et de députées dans leur ensemble selon la période historique

Troisième hypothèse : les femmes nommées ministres sont cantonnées dans les secteurs traditionnellement considérés comme féminins et au bas de la hiérarchie exécutive

Cette hypothèse est en partie confirmée, avec quelques nuances. Afin de la vérifier, nous avons comptabilisé, dans un premier temps, tous les titres ministériels portés par les 286 femmes au sein des cabinets fédéraux et provinciaux, de 1921 à 2007. Au total, les femmes se sont vu confier plus de 1 000 responsabilités ministérielles[23] dont l’importance varie toutefois grandement, allant de première ministre (comme Catherine Callbeck à l’Île-du-Prince-Édouard, de 1993 à 1996) à des titres d’envergure plus modeste (comme ministre sans portefeuille). Afin de vérifier le volet horizontal de l’hypothèse, nous avons réparti, dans un deuxième temps, les titres ministériels entre quatre missions étatiques[24] : 1) les missions régaliennes (comme la défense, la justice, les relations internationales); 2) les missions économiques (notamment, le Conseil du trésor, les finances, l’énergie et les ressources naturelles, l’industrie et le commerce ainsi que le revenu); 3) les missions socioéconomiques (par exemple, les affaires municipales et régionales, l’éducation, l’environnement, l’emploi, l’immigration et les ressources humaines de même que le tourisme et les loisirs); 4) les missions socioculturelles (comme la citoyenneté, la condition féminine, la culture, l’identité et le multiculturalisme, la famille, la santé et les services sociaux). À cela s’ajoute la catégorie « Autres », qui regroupe essentiellement les ministres sans portefeuille précis. Dans un troisième temps, pour vérifier la composante verticale de l’hypothèse, nous avons polarisé les titres ministériels entre les ministères de premier plan (en d’autres mots, les ministres en titre) et les ministères d’État ou sans portefeuille (tous les autres titres ministériels, soit ministre associée, ministre déléguée, ministre d’État, ministre chargée de (…) ou ministre responsable de (…), secrétaire d’État).

S’agissant de l’axe horizontal, les chiffres présentés au tableau 3 révèlent que les femmes gèrent surtout des dossiers à teneur sociale : de 1921 à 2007, 70,0 % des portefeuilles qu’elles ont gérés étaient de nature socioéconomique ou socioculturelle, cette tendance perdurant pour les périodes allant de 1921 à la mi-1980, de la mi-1980 à la mi-1990 et de la mi-1990 à décembre 2007. L’importance des responsabilités sociales s’explique, au moins en partie, par le fait que beaucoup plus de femmes ont été ministres provinciales que fédérales (845 contre 166) et que la Constitution canadienne confie aux États fédérés un rôle d’avant-scène au regard des missions sociales et culturelles. Cette explication est confortée par le fait que, de 1921 à 2007, 75,5 % (638/845) des portefeuilles provinciaux à vocation socioéconomique ou socioculturelle ont été gérés par une femme, contre 57,8 % (96/166) au gouvernement fédéral. Par ailleurs, ce dernier a attribué à des femmes 34,9 % (58/166) des ministères régaliens ou économiques, domaines où il est maître d’oeuvre en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, cette proportion chutant à moins de 20 % (159/845, ou 18,8 %) du côté des provinces. Certes, il faut se garder de surestimer le rôle du fédéralisme au regard des responsabilités ministérielles assumées par les femmes, car en pratique cet arrangement étatique se veut plus flexible et moins compartimenté qu’il n’y paraît dans la Constitution. En revanche, une analyse des dossiers ministériels gérés par les femmes ne peut ignorer ce fondement de la politique canadienne. En somme, il est faux d’affirmer que les ministères régaliens et économiques échappent aux femmes (particulièrement au fédéral), quoiqu’il soit vrai de soutenir que leur échoient surtout des responsabilités de nature sociale, et ce, tout particulièrement dans les provinces mais également au fédéral.

Tableau 3

Responsabilités ministérielles assumées par des femmes (nature et nombre) et position hiérarchique selon l’ordre de gouvernement, 1917-2007

Pour ce qui est de l’axe vertical, près de 60 % (591/1 011, ou 58,5 %) des responsabilités ministérielles confiées à des femmes de 1921 à 2007 leur ont conféré un statut de ministre en titre, contre 41,5 % (420/1 011) qui se traduisaient par un poste de ministres juniores. Ce clivage à l’avantage des premières est vrai au fédéral et dans les provinces. Qui plus est, la proportion de ministres en titre par rapport aux autres statuts ministériels s’avère pratiquement identique dans les provinces et au gouvernement central : 57,2 % des responsabilités ministérielles attribuées à des femmes au sein de conseils des ministres fédéraux étaient de premier plan, contre 58,7 % du côté des provinces. Il n’est donc pas entièrement juste de soutenir que les femmes se retrouvent au bas de la hiérarchie exécutive, même si c’est le lot de plus de 40 % d’entre elles, cette tendance se maintenant pour les trois sous-périodes considérées. Par ailleurs, si 14,5 % (24/166) des responsabilités régaliennes sont allées à des femmes au sein des cabinets fédéraux, cette proportion n’est que de 6,4 % (54/845) pour les cabinets provinciaux. De ce point de vue, si les missions régaliennes, parmi les plus convoitées de la palette exécutive (Massicotte 2009), n’échappent pas aux femmes, elles leur sont plus difficiles d’accès, ce qui donne un certain crédit à la loi de la disparité progressive.

Conclusion

Notre texte avait pour objectif d’évaluer si la loi de la disparité progressive offre une lecture convaincante pour comprendre l’intégration des femmes aux conseils des ministres au Canada. Il reposait sur l’analyse de certaines caractéristiques de la trajectoire des 286 femmes nommées ministres au gouvernement fédéral ou provincial au Canada, de mars 1921 à décembre 2007. Trois hypothèses guidaient notre réflexion, deux portant sur la proportion de femmes nommées ministres et l’autre sur leur positionnement au sein des cabinets. De l’analyse ressortent des constats tantôt encourageants, tantôt troublants quant à la participation des femmes au cercle très fermé du Conseil des ministres.

La première bonne nouvelle consiste simplement à constater que les femmes ne sont pas exclues du pouvoir exécutif au Canada : non seulement elles y participent, mais depuis le milieu des années 90 elles représentent autour du quart des effectifs du parti au pouvoir, ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale que la Women’s Environment and Development Organization (WEDO) établit à 15,2 % en 2007[25]. La deuxième bonne nouvelle est que, loin d’être absentes des cabinets, les femmes y sont proportionnellement plus nombreuses qu’au sein de la députation dans son ensemble et même du caucus du parti au pouvoir, bassin de recrutement à la carrière de ministre : de fait, le taux de féminisation des cabinets reflète la proportion de députées faisant partie du caucus du parti au pouvoir (antichambre du Cabinet). Qui plus est, cette tendance s’est fortifiée depuis le milieu des années 80. Enfin, la majorité des responsabilités ministérielles confiées aux femmes leur a valu d’être ministres de premier plan. Ces constats obligent à revoir la loi de la disparité progressive selon laquelle un poste politique serait d’autant plus susceptible d’échapper aux femmes qu’il serait élevé.

Par ailleurs, cette loi n’a pas perdu toute utilité pour comprendre, que ce soit au fédéral ou au provincial, l’admission des femmes aux cabinets – ce qui est de mauvais augure. Ainsi, non seulement les femmes occupent toujours une minorité des fauteuils au sein des cabinets canadiens mais une nette majorité de celles qui portent le titre de ministre reste cantonnée dans les secteurs traditionnellement considérés comme féminins, c’est-à-dire des ministères souvent perçus de moindre pouvoir, car ils génèrent des dépenses plutôt que des revenus à l’État. De même, si les ministères régaliens (et, secondairement, les ministères économiques) n’échappent pas aux femmes, ils semblent par ailleurs leur être moins accessibles. Le cantonnement des femmes dans les responsabilités sociales et leur accès limité aux missions économiques et surtout régaliennes doivent être mis en perspective avec le partage des compétences dicté par le fédéralisme canadien, même si cette caractéristique de la politique canadienne ne permet pas de tout expliquer. Cela dit, comme le font remarquer Atchison et Down (2009), la concentration des femmes nommées ministres dans des secteurs où dominent les responsabilités à saveur sociale emporte comme conséquence (sans doute heureuse) de les positionner en tant qu’actrices privilégiées de la représentation substantielle des femmes.

Si la loi de la disparité progressive ne semble plus offrir une lecture absolument convaincante de la participation des femmes au politique, c’est peut-être parce qu’elle n’est plus de son temps. En effet, elle a été énoncée au milieu des années 70, alors que le taux moyen de féminisation des parlements à l’échelle mondiale tournait autour de 11 % (Reynolds 1999). Elle se voit d’ailleurs confirmée au Canada lorsque le taux de féminisation des parlementaires se situe en deçà de 15 %, mais infirmée au-delà de cette proportion dont l’avènement survient quelque part entre 1985 et 1995. De manière plus précise, en mettant en relation, d’une part, la proportion globale des députées provinciales et fédérales[26] et, d’autre part, le taux de féminisation des cabinets, nous observons que, lorsque les femmes représentent moins de 15 % des parlementaires, leur taux de participation aux cabinets est moindre que leur présence législative (confirmant ainsi la loi de la disparité progressive), mais lorsqu’elles occupent au moins 15 % des banquettes parlementaires, leur poids au cabinet dépasse leur représentation législative[27].

Cette observation est extrêmement intéressante et invite à s’interroger sur ce seuil de 15 % : tout se passe comme si y correspondait un plafond de verre qui, une fois fracassé, enclenchait un effet domino. Formant une minorité visible ne pouvant être ignorée, les femmes parviennent peut-être à percer le plafond de verre qui, jusqu’à ce qu’elles bénéficient de la force du nombre, les empêchait de gravir les échelons supérieurs du pouvoir d’État. Ce mouvement à deux vitesses doit aussi être interprété à l’aune d’une trame temporelle : certes, les femmes sont aujourd’hui plus nombreuses qu’hier en politique, mais les impératifs de représentativité dont elles bénéficient dorénavant contribuent également à favoriser leur accès au pouvoir exécutif. Surtout, l’apparente influence du poids législatif des femmes sur leur accès à l’exécutif invite à envisager la notion de « masse critique » sous un angle novateur : se pourrait-il que le fait, pour une minorité, de constituer un certain poids critique au palier inférieur d’une organisation non seulement lui ouvre les portes des strates supérieures, mais réponde à une finalité de symbolisation et de visibilité (Kanter 1977) ou, en contexte de politique canadienne, de représentativité? Cette lecture mériterait d’être explorée davantage, de telle sorte qu’il est encore trop tôt pour jeter à la corbeille et la notion de masse critique et celle de loi de la disparité progressive.

Appendices

Notes biographiques

Manon Tremblay

Manon Tremblay est professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les femmes et la politique ainsi que sur les questions de diversité sexuelle. Ses articles ont paru dans plusieurs revues, notamment les suivantes : Australian Journal of Political Science, Democratization, International Political Science Review, International Review of Women and Leadership, Journal of Commonwealth & Comparative Politics, Journal of Legislative Studies, Party Politics, Political Science, Politics & Gender, Politique et sociétés, Revue canadienne de science politique, Revue suisse de science politique. Elle vient de faire paraître l’ouvrage Quebec Women and Legislative Representation (UBC Press, 2010).

Sarah Andrews

Sarah Andrews est étudiante à la maîtrise à l’Université d’Ottawa. Elle termine actuellement son mémoire sur les variations des interprétations offertes par la Cour suprême du Canada relativement à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en rapport avec le contexte politique. Elle est également titulaire d’un baccalauréat en science politique (Université McGill).

Notes

-

[1]

Le Cabinet est défini comme un « organe composé du premier ministre et des ministres, titulaire effectif du pouvoir exécutif » (Pelletier et Tremblay 2009 : 561). Dans le présent texte, les notions de « Cabinet » et de « Conseil des ministres » seront utilisées comme des synonymes même si, dans les faits, elles ne le sont pas, le Cabinet se référant à un cercle plus restreint d’actrices et d’acteurs politiques que le Conseil des ministres.

-

[2]

Voir Assemblée nationale (2010).

-

[3]

Traduction libre de law of increasing disproportion.

-

[4]

À noter que, dans l’un des premiers ouvrages à avoir été publiés sur les femmes et la politique, Duverger (1955 : 126) interpellait la même loi, sans toutefois la nommer.

-

[5]

Oakes (1994 : 183) a recueilli les propos d’une députée qui avalise cette lecture d’un cabinet dont la formation est la résultante de l’application de divers quotas, notamment pour les femmes : « In the first Parliament, I knew they were operating on a quota. Between 1974 and 1979, I knew that Trudeau would not be appointing more than 3 women to his cabinet. It was considered generally by people closest to him that this was an astonishing breakthrough because Pearson had never had more than one. »

-

[6]

Néanmoins, le Canada a quelques exemples de gouvernements de coalition : en Ontario, de 1919 à 1923; en Colombie-Britannique, de 1941 à 1952; au Manitoba, de 1940 à 1951; et en Saskatchewan, de 1929 à 1934, puis de 1999 à 2003 (Massicotte 2009).

-

[7]

En fait, les auteurs et les auteures mettent en garde contre la forte colinéarité qui caractérise parfois les rapports entre la proportion de femmes au Parlement et leur pourcentage au sein du parti au pouvoir, notamment lorsque celui-ci jouit d’une très forte majorité en Chambre. Voici un exemple parmi d’autres : en 1982, non seulement le Parti progressiste-conservateur a gagné 75 des 79 sièges de l’Assemblée législative de l’Alberta, mais toutes les femmes élues portaient ses couleurs. D’un point de vue plus global, près des deux tiers (65,9 %) des députées fédérales et provinciales au Canada de 1986 à 2007 étaient membres du caucus du parti au pouvoir (nos calculs), la colinéarité entre députées dans leur ensemble et députées du parti au pouvoir ne pouvant alors surprendre.

-

[8]

Sans nier la pertinence de comparaisons entre les femmes et les hommes, la recherche dont certains des résultats alimentent le présent texte se limite aux premières, notamment parce que notre principal objectif est d’évaluer le rôle des femmes nommées ministres dans la représentation substantielle des femmes. Autrement dit, nous n’avons recueilli aucune donnée sur les hommes nommés ministres, acteurs jusqu’à maintenant largement étudiés, privilégiant de nous concentrer sur les femmes.

-

[9]

Bien que nous n’examinions pas le parcours des hommes nommés ministres, tout nous permet de penser que les députées membres du caucus du parti au pouvoir disposent de meilleures chances de devenir ministres que leurs vis-à-vis masculins. À cet égard, Studlar et Moncrief (1997) notent que, au cours de la période 1976-1994, de 41 % à 58 % des députées provinciales élues sous la houlette du parti ministériel ont siégé au sein de cabinets, ces proportions variant de 37 % à 46 % du côté des députés. Sur la scène fédérale, Kerby (2009) évalue que, du milieu des années 30 à 2008, les députées du parti au pouvoir ont eu 50 % plus de chances que leurs homologues de l’autre sexe d’accéder au Cabinet.

-

[10]

C’est bien du nombre de femmes nommées ministres et non du nombre de mandats ministériels assumés par des femmes qu’il s’agit, la plupart des ministres dirigeant plus d’un ministère au cours de leur carrière au Cabinet. De fait, ces 286 femmes se sont partagé 1 011 responsabilités ministérielles (voir notre troisième hypothèse).

-

[11]

Par exemple, au fédéral, Carol Skelton a été ministre régionale de la Saskatchewan.

-

[12]

À l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, Gail Shea a été responsable de l’IslandWaste Management Corporation (IWMC).

-

[13]

Au demeurant, toutes les femmes nommées vice-premières ministres ont assumé d’autres fonctions ministérielles par le truchement desquelles nous avons analysé leur trajectoire.

-

[14]

Au palier fédéral, le Guide parlementaire canadien et le Répertoire parlementaire canadien ont également été consultés. Par ailleurs, plusieurs questions ont été posées au personnel des services de recherche des bibliothèques législatives, qui est ici remercié de sa généreuse et patiente collaboration.

-

[15]

Nous avons utilisé, notamment, le test T pour échantillons indépendants.

-

[16]

Seuls les résultats des corrélations de Pearson sont présentés, bien que des méthodes de corrélations non paramétriques (notamment les coefficients de corrélation de Spearman et de rang de Kendall) aient aussi été utilisées.

-

[17]

La Loi constitutionnelle de 1982 a été adoptée par le Parlement britannique en mars 1982 et proclamée par la reine en avril. Toutefois, l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (qui est la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982) portant sur l’égalité (des femmes et des hommes, entre autres) devant la loi n’est entré en vigueur qu’en 1985.

-

[18]

Voir la Plate-forme d’action de Beijing pour saisir les objectifs stratégiques et les mesures proposées en vue de fortifier la participation des femmes aux gouvernements (Déclaration et programme d’action de Beijing (1995).

-

[19]

Tous les conseils des ministres fédéraux et provinciaux confortent ce modèle, à l’exception de deux : la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador où, au cours des années 90, la proportion de femmes nommées ministres est passée de moins de 10 % à plus de 25 %, esquivant carrément l’entre-deux.

-

[20]

De nouveau, tous les conseils des ministres canadiens ont franchi ce seuil à un moment ou l’autre au cours des années 90, sauf ceux de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, dont les taux de féminisation ont plafonné à 21 %, 17 % et 22 %, respectivement.

-

[21]

De manière plus précise, il s’agit de la proportion de députées et du taux de féminisation du caucus du parti au pouvoir au lendemain d’une élection générale fédérale ou provinciale ainsi que du pourcentage de femmes au sein du premier cabinet constitué à la suite d’un scrutin général tenu pour élire les membres de la Chambre des communes ou d’une assemblée législative provinciale. Par contre, presque toujours la proportion de femmes nommées ministres a varié par rapport à ce moment initial, et ce, en raison des remaniements ministériels.

-

[22]

Nous avons obtenu une corrélation de Pearson de 0,938 (P ≤ 0,01).

-

[23]

Ce nombre est plus exactement de 1 011, soit 591 responsabilités de ministres de premier plan et 420 responsabilités de ministres d’État ou déléguées.

-

[24]

Nous avons privilégié cette approche analytique consistant à regrouper les ministères selon leurs missions afin de répondre aux difficultés engendrées par des réalités polymorphes et changeantes selon les provinces et le fédéral. D’autres recherches empruntent aussi cette méthode par agrégation (notamment : Moon et Fountain 1997; Trimble et Tremblay 2005) qui, en revanche, rend caduque une ventilation plus précise des ministères. Par ailleurs, lorsqu’une étiquette ministérielle englobait plus d’une mission (par exemple, « éducation et citoyenneté »), elle a été classée en fonction de la première mention – dans ce cas « éducation » et donc dans la catégorie des ministères aux missions socioéconomiques.

-

[25]

Voir WEDO (2010).

-

[26]

Cela signifie le nombre de députées par rapport à l’ensemble des membres des assemblées législatives provinciales et de la Chambre des communes du Canada de mars 1921 à décembre 2007. Est ici considéré le taux de féminisation de la députation dans son ensemble et non seulement du caucus du parti au pouvoir puisque c’est ce premier qui se donne à voir à la population et qui interpelle l’attention des médias, une donnée importante en contexte de symbolisation (ou de mise en scène) des femmes politiques.

-

[27]

De manière plus précise, lorsque la proportion globale des députées se situe entre 0 % et 4,99 %, le taux moyen de féminisation des cabinets canadiens est de 1,65 % : lorsqu’il y a de 5,00 % à 9,99 % de députées, les cabinets comptent en moyenne 7,98 % de femmes; de 10,00 % à 14,99 % de députées, 12,78 % de femmes nommées ministres; de 15,00 % à 19,99 % de députées, 20,51 % de femmes nommées ministres, de 20,00 % à 24,99 %, 26,27 %; finalement à une députation comptant au moins 25 % de femmes correspond un taux de féminisation des cabinets à hauteur de 30,63 %.

Références

- Arscott, Jane et Linda Trimble (dir.), 1997 In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace and Company.

- Assemblée nationale, 2010 Nombre de ministres dans les cabinets et la représentation féminine depuis 1962 à [En ligne], [www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/ministrescabinets.html] (17 avril 2010).

- Atchison, Amy et Ian Down, 2009 « Women Cabinet Ministers and Female-Friendly Social Policy », Poverty & Public Policy, 1, 2 : 1-23.

- Atkinson, Michael M. et Paul G. Thomas, 1993 « Studying the Canadian Parliament », Legislative Studies Quarterly, 18, 3 : 423-451.

- Bashevkin, Sylvia (dir.), 2009a Opening Doors Wider. Women’s Political Engagement in Canada. Vancouver, UBC Press.

- Bashevkin, Sylvia, 2009b Women, Power, Politics. The Hidden Story of Canada’s Unfinished Democracy. Don Mills, Oxford University Press.

- Bashevkin, Sylvia, 1993 Women and Party Politics in English Canada. 2e éd., Don Mills, Oxford University Press.

- Bherer, Laurence et autres, 2008 La participation et la représentation politique des femmes au sein des instances démocratiques municipales. Montréal, Institut national de la recherche scientifique Centre – Urbanisation culture société, Groupe de recherche sur les innovations municipales (GRIM), avril, [En ligne], [www.ucs.inrs.ca/pdf/RepresentationFemmes.pdf] (17 avril 2010).

- Brodie, Janine, 1985 Women and Politics in Canada. Toronto, McGraw-Hill Ryerson.

- Brodie, Janine, 1977 « The Recruitment of Canadian Women Provincial Legislators, 1950-1975 », Atlantis. A Women’s Studies Journal/Journal d’études sur la femme, 2, 2 (partie I) : 6-17.

- Brown, Rosemary, 1989 Being Brown : A Very Public Life. Toronto, Random House.

- Burt, Sandra, Alison Horton et Kathy Martin, 2000 « Women in the Ontario New Democratic Government : Revisiting the Concept of Critical Mass », International Review of Women and Leadership, 6, 1 : 1-11.

- Burt, Sandra et Elizabeth Lorenzin, 1997 « Taking the Women’s Movement to Queen’s Park : Women’s Interests and the New Democratic Government of Ontario », dans Jane Arscott et Linda Trimble (dir.), In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace & Company : 202-227.

- Byrne, Lesley, 2009 « Making a Difference When the Doors Are Open : Women in the Ontario NDP Cabinet, 1990-95 », dans Sylvia Bashevkin (dir.), Opening Doors Wider. Women’s Political Engagement in Canada. Vancouver, UBC Press : 93-107.

- Byrne, Lesley, 1997 « Feminists in Power : Women Cabinet Ministers in the New Democratic Party (NDP) Government of Ontario, 1990-1995 », Policy Studies Journal, 25, 4 : 601-612.

- Campbell, Kim, 1996 Time and Change : The Political Memoirs of Canada’s First Woman Prime Minister. Toronto, Doubleday Canada Limited.

- Cochrane, Jean, 1977 Women in Canadian Politics. Toronto, Fitzhenry & Whiteside.

- Copps, Sheila, 1986 Nobody’s Baby : A Survival Guide to Politics. Toronto, Deneau.

- Crossley, John, 1997 « Picture This : Women Politicians Hold Key Posts in Prince Edward Island », dans Jane Arscott et Linda Trimble (dir.), In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace & Company : 278-307.

- Davis, Rebecca Howard, 1997 Women and Power in Parliamentary Democracies. Cabinet Appointments in Western Europe, 1968-1992. Lincoln, University of Nebraska Press.

- Déclaration et programme d’action de Beijing, 1995 La quatrième conférence mondiale sur les femmes, chapitre IV, « Objectifs stratégiques et mesures à prendre », G. « Les femmes et la prise de décisions », 15 septembre, [En ligne], [www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/BEIJIN_F.PDF] (17 avril 2010).

- Desserud, Don, 1997 « Women in New Brunswick Politics : Waiting for the Third Wave », dans Jane Arscott et Linda Timble (dir.), In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace and Company : 254-277.

- Docherty, David C., 2005 Legislatures. Vancouver, UBC Press.

- Docherty, David C., 1997 Mr Smith Goes to Ottawa. Life in the House of Commons. Vancouver, UBC Press

- Duverger, Maurice, 1955 La participation des femmes à la vie politique. Paris, UNESCO.

- Fairclough, Ellen Louks, 1995 Saturday’s Child : Memoirs of Canada’s First Female Cabinet Minister. Toronto, University of Toronto Press.

- Gingras, François-Pierre (dir.), 1995 Gender and Politics in Contemporary Canada. Toronto, Oxford University Press.

- Heard, Andrew, 1991 Canadian Constitutional Conventions: The Marriage of Law and Politics. Toronto, Oxford University Press.

- Jennings, Sir Ivor, 1959 Cabinet Government. 3e éd. Cambridge, Cambridge University Press.

- Kanter, Rosabeth Moss, 1977 « Some Effects of Proportions on Group Life : Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women », American Journal of Sociology, 82, 5 : 965-990.

- Kerby, Matthew, 2009 « Worth the Wait : Determinants of Ministerial Appointment in Canada, 1935-2008 », Canadian Journal of Political Science, 42, 3 : 593-611.

- Kohn, Walter S.G., 1984 « Women in the Canadian House of Commons », American Review of Canadian Studies, 14, 3 : 298-311.

- MacIvor, Heather, 1996 Women and Politics in Canada. Peterborough, Broadview Press.

- Massicotte, Louis, 2009 « Le pouvoir exécutif : la monarchie, le premier ministre et les ministres », dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien, 4e éd. rev. et augm. Québec, Les Presses de l’Université Laval : 379-415.

- Matheson, William A., 1976 The Prime Minister and the Cabinet. Toronto, Methuen.

- Matland, Richard E. et Kathleen A. Montgomery, 2003 « Recruiting Women to National Legislatures : A General Framework with Applications to Post-Communist Democracies », dans Richard E. Matland et Kathleen A. Montgomery (dir.), Women’s Access to Political Power in Post-Communist Europe. Oxford, Oxford University Press : 19-42.

- McLaughlin, Audrey (avec la collaboration de Rick Archbold), 1992 A Woman’s Place : My Life and Politics. Toronto, Macfarlane, Walter and Ross.

- Megyery, Kathy (dir.), 1991 Les femmes et la politique canadienne. Pour une représentation équitable. Montréal, Wilson & Lafleur, Collection d’études de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, vol. 6.

- Moncrief, Gary F. et Donley T. Studlar, 1996 « La place des femmes dans les cabinets provinciaux canadiens, 1976-1994 », Revue parlementaire canadienne, 19, 3 : 15-18.

- Moon, Jeremy et Imogen Fountain, 1997 « Keeping the Gates? Women as Ministers in Australia, 1970-96 », Australian Journal of Political Science, 32, 3 : 455-466.

- Norris, Pippa, 1996 « Candidate Recruitment », dans Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi et Pippa Norris (dir.), Comparative Democratic Elections. Thousand Oaks (CA), Sage : 184-215.

- Oakes, Judith McKenzie, 1994 The Honourable Members: Parliamentary Careers in Canada, 1958-1993. Thèse de doctorat. Toronto, University of Toronto, Department of Political Science.

- Pelletier, Réjean, 2008 Le Québec et le fédéralisme canadien. Un regard critique. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Pelletier, Réjean et Manon Tremblay (dir.), 2009 Le parlementarisme canadien, 4e éd. rev. et augm. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Punnett, Robert Malcolm, 1977 The Prime Minister in Canadian Government and Politics. Toronto, Macmillan.

- Putnam, Robert D., 1976 The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall.

- Reynolds, Andrew, 1999 « Women in the Legislatures and Executives of the World : Knocking at the Highest Glass Ceiling », World Politics, 51, 4 : 547-572.

- Sapiro, Virginia, 1984 The Political Integration of Women. Roles, Socialization, and Politics. Urbana, University of Illinois Press.

- Savoie, Donald J., 2008 Court Government and the Collapse of Accountability in Canada and the United Kingdom. Toronto, University of Toronto Press.

- Savoie, Donald J., 2003 Breaking the Bargain. Public Servants, Ministers, and Parliament. Toronto, University of Toronto Press.

- Savoie, Donald J., 1999 Governing from the Centre. The Concentration of Powers in Canadian Politics. Toronto, University of Toronto Press.

- Smith, Jennifer, 2004 Federalism. Vancouver, UBC Press.

- Spencer, Samia et William A. Spencer, 1992 « Female Deputies and Cabinet Members in Quebec: Past and Present », American Review of Canadian Studies, 22, 3 : 329-350.

- Studlar, Donley T. et Gary F. Moncrief, 1999 « Women’s Work? The Distribution and Prestige of Portfolios in the Canadian Provinces », Governance, 12, 4 : 379-395.

- Studlar, Donley T. et Gary F. Moncrief, 1997 « The Recruitment of Women Cabinet Ministers in the Canadian Provinces », Governance, 10, 1 : 67-81.

- Tremblay, Manon, 2005 Québécoises et représentation parlementaire. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Tremblay, Manon, 1999 Des femmes au Parlement : une stratégie féministe? Montréal, Les éditions du remue-ménage.

- Tremblay, Manon et Caroline Andrew (dir.), 1998 Women and Political Representation in Canada. Ottawa, University of Ottawa Press.

- Tremblay, Manon et Réjean Pelletier, 1995 Que font-elles en politique? Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Tremblay, Manon et Linda Trimble, 2004 « Still Different After All These Years? A Comparison of Female and Male Canadian MPs in the Twentieth Century », Journal of Legislative Studies, 10, 1 : 97-122.

- Tremblay, Manon et Linda Trimble (dir.), 2003 Women and Electoral Politics in Canada. Don Mills, Oxford University Press.

- Trimble, Linda et Jane Arscott, 2003 Still Counting. Women in Politics Across Canada. Peterborough, Broadview Press.

- Trimble, Linda et Manon Tremblay, 2005 « Representation of Canadian Women at the Cabinet Table », Atlantis. A Women’s Studies Journal/Journal d’études sur la femme, 30, 1 : 31-45.

- Trimble, Linda et Manon Tremblay, 2003 « Women Politicians in Canada’s Parliament and Legislatures, 1917-2000 : A Socio-demographic Profile », dans Manon Tremblay et Linda Trimble (dir.), Women and Electoral Politics in Canada. Don Mills, Oxford University Press : 37-58.

- United Nations Development Programme (UNDP), 1995 Human Development Report. New York, Oxford University Press, [En ligne], [hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_en_chap5.pdf] (17 avril 2010).

- Vickers, Jill McCalla, 1978 « Where Are the Women in Canadian Politics? », Atlantis. A Women’s Studies Journal/Journal d’études sur la femme, 3, 2 (partie II) : 40-51.

- Vickers, Jill McCalla et M. Janine Brodie, 1981 « Canada », dans Joni Lovenduski et Jill Hills (dir.), The Politics of the Second Electorate. Women and Public Participation. Londres, Routledge and Kegan Paul : 52-79.

- White, Graham, 2005 Cabinets and First Ministers. Vancouver, UBC Press.

- Women’s Environment and Development Organization (WEDO), 2010 [En ligne], [www.wedo.org/wp-content/uploads/5050_cabinetsfact sheet 021.pdf] (17 avril 2010).

List of tables

Tableau 1

Pourcentages moyens de femmes nommées ministres, de députées au sein du caucus du parti au pouvoir et de députées dans leur ensemble selon la période historique

Tableau 2

Corrélations de Pearson entre la proportion de femmes nommées ministres, de députées au sein du caucus du parti au pouvoir et de députées dans leur ensemble selon la période historique

Tableau 3

Responsabilités ministérielles assumées par des femmes (nature et nombre) et position hiérarchique selon l’ordre de gouvernement, 1917-2007