Abstracts

Résumé

En s’attachant au prix Femina, l’auteure tient compte de la difficile inscription des écrivaines dans le champ littéraire français au xxe siècle. Le prix Femina est choisi comme lieu de tensions contradictoires. S’il oeuvre pour la reconnaissance d’un sexe victime d’exclusion, il est aujourd’hui soumis aux réalités marchandes de l’industrie culturelle qui s’est développée durant ce siècle. L’auteure retrace donc l’histoire de cette instance, ses liens avec la presse féminine du début du siècle, sans masquer les crises et les difficultés qui jalonnent son histoire. L’enquête menée auprès de lauréates et de lauréats et de jurées du prix Femina vérifie dans les discours la condition problématique des écrivaines.

Summary

By focusing on Femina Prize, this work takes into account the difficult commitment of the women writers to the French literary field in the xxth century. The Femina Prize has been chosen as the scene of conflicting tensions. If it was devoted to the recognition of the female gender, victim of exclusion, it is today subject to economic reality of the cultural industry which developped along the century. This work relates thus the history of this entity, its links with the female press of the beginning of the century, without hiding the crises and the difficulties which mark out its history. The enquiry comprising interviews with Femina prizewinners and jury members confirms through the answers the questionable condition of the women writers.

Article body

Le prix Femina fait partie des grands prix littéraires décernés chaque année en France à l’automne dans l’effervescence médiatique qui agite annuellement le Landerneau littéraire. Avec le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, l’Interallié et le Grand Prix du roman de l’Académie française, il constitue l’une des récompenses les plus convoitées par les maisons d’édition ainsi que les écrivains et les écrivaines, et il affiche un palmarès bientôt centenaire.

Pourtant, peu connaissent les origines de ce prix et l’on ne souligne pas assez la profonde originalité de cet aréopage, dont la caractéristique première est de n’être constitué que de femmes. La lutte pour la légitimation littéraire qui prévaut à sa création et justifie encore aujourd’hui son étonnante longévité est pourtant essentielle à qui s’interroge sur la place des femmes dans le champ des institutions littéraires françaises.

En nous attachant dans le présent article à rappeler la genèse de ce prix et l’histoire de cette forme de consécration littéraire déclinée au féminin, nous soulignerons les stratégies mises en oeuvre par les femmes de lettres au début du siècle pour s’imposer comme celles qui consacrent ou comme celles qui sont consacrées et les positions qu’elles occupent au sein du champ littéraire français.

Archives des revues fondatrices du prix et du jury Femina[1], archives éditoriales, articles de presse, statuts et règlements, mais aussi mémoires, journaux, biographies et autobiographies de membres du jury, d’écrivaines et d’écrivains ainsi que de maisons d’édition ont constitué le matériau premier sur lequel fonder les analyses. Exploration laborieuse tant par l’étendue de l’objet (près d’un siècle d’histoire littéraire !) que par le peu de conscience historique manifestée par un aréopage féminin gardant peu de traces de son histoire et n’ayant pas de lieu de mémoire dépositaire de cette mémoire[2]. Les documents recueillis ont toutefois permis de mettre en évidence les conditions de création du prix Femina, en termes de contestation ou d’imitation des instances traditionnelles existantes comme d’imposition d’une forme nouvelle au processus de consécration.

Une enquête par entretiens a été parallèlement entreprise de 1992 à 1995 auprès des jurées du Femina ainsi que des lauréats et des lauréates du prix. Cette recherche menée « sur le terrain » auprès des principales personnes intéressées, aux deux extrêmes de la chaîne honorifique, avait pour objet de saisir les enjeux auctoriaux engagés dans la procédure de consécration littéraire étudiée. Au carrefour du témoignage historique et de l’épanchement biographique, notre méthode de travail a enrichi les pistes d’analyse que n’aurait pas épuisées une approche érudite ou livresque. L’objet d’une telle « approche qualitative » au fil du discours, pour reprendre la terminologie du sociologue J.-F. Barbier-Bouvet (1988) revient, en effet, à se démarquer du sondage comme de l’entretien traditionnel, les statistiques du premier et le protocole obligé du second (Nora 1986) empêchant pareillement l’émergence des mythologies intimes, l’aveu d’une condition réelle d’écrivain ou d’écrivaine et l’affleurement du fantasme de consécration littéraire. À la fois sur le modèle des analyses de Marthe Robert interrogeant le genre romanesque à l’aune des théories freudiennes (Robert 1977), mais aussi dans la continuité des travaux du sociologue Pierre Bourdieu sur le champ littéraire (Bourdieu 1992), les producteurs de croyance qui l’animent et l’espace de luttes pour la définition légitime du littéraire qu’il dessine, il s’agit donc de recentrer l’étude du prix Femina sur une réflexion sensible à la sociologie comme à la mythologie littéraire et de mieux circonscrire dès lors la place dévolue aux femmes dans le champ littéraire français.

Après avoir rappelé le rôle crucial joué par une certaine presse féminine dans la genèse du prix Femina, nous étudierons donc les circonstances particulières dans lesquelles il émerge et la manière dont il réussit à s’imposer dans l’espace des institutions littéraires françaises du xxe siècle. En dressant le bilan d’une histoire bientôt centenaire, nous mettrons ensuite l’accent sur les crises vécues par cet aréopage féminin en nous interrogeant sur ce que révèlent des difficultés institutionnelles éprouvées par les femmes les limites mêmes auxquelles ce jury se heurte. Dans la dernière partie, entre données statistiques et analyse d’entretiens, nous nous arrêterons davantage aux parcours individuels des écrivaines dans leur quête de reconnaissance littéraire et aux mécanismes d’exclusion qui, bien souvent, rendent problématique leur condition de femmes de lettres.

Des revues féminines au jury féminin : une épistémologie du scandale

En 1903, un an avant la création du prix Femina, l’Académie des Goncourt crée l’événement en inventant une nouvelle instance de consécration littéraire, concurrente de l’Académie française qui boude alors le roman et refuse d’en reconnaître la puissance littéraire. La création de l’Académie des Goncourt est aussi l’aboutissement d’une laborieuse entreprise de commémoration littéraire de son mécène, Edmond de Goncourt, le projet de toute une vie, depuis les rêves de gloire et de reconnaissance publique consignés dans son Journal, jusqu’à la création du « Grenier[3] », au testament littéraire et à la ratification des statuts académiques au début du siècle.

Rien de tel au comité Femina, dans ces années de genèse où il s’appelle encore « comité Vie heureuse ». Nulle mise en scène auctoriale sophistiquée, nulle effigie à idolâtrer laissée à la postérité. Le comité Vie heureuse voit le jour dans l’indignation et l’impulsion spontanée. Né à première vue d’un accident de l’histoire littéraire, il est avant tout l’expression contestataire d’un refus, celui d’une minorité, en l’occurrence les femmes de lettres, qui ne souffre pas l’injustice qui lui est faite, à savoir : le prix Goncourt refusé à l’une des leurs. La genèse de son histoire porte traces de cet élan désordonné. Avec le comité Vie heureuse, la consécration littéraire change donc radicalement de forme et d’enjeu : elle n’est plus l’affaire d’une catégorie de personnes qui écrivent, mais d’un sexe. Elle naît précisément du scandale et de l’injustice de la jeune Académie des Goncourt à l’égard des femmes de lettres, en ces premières années où elle doit encore faire ses preuves et asseoir son autorité symbolique.

Cependant, le scandale littéraire n’explique pas tout. Bien plus, il ne fait figure que de prétexte, si l’on admet que l’originalité du Femina réside dans l’accès aux institutions et à la reconnaissance symbolique que ce comité essentiellement féminin revendique et qui jusqu’alors était l’apanage des hommes. L’erreur des « Dix[4] » est en quelque sorte une aubaine, l’occasion rêvée pour les femmes de lettres d’improviser un rôle sur l’avant-scène littéraire, de tenir la dragée haute à leurs homologues masculins et de marcher sur leurs brisées. On a le sentiment, à reconstituer la genèse du Femina, que les femmes de lettres se sont engouffrées dans une petite brèche laissée ouverte dans la citadelle imprenable. Une fois le terrain investi, reste à tenir la place et à défendre bec et ongles l’espace occupé, quitte à en partager les paillettes et le faste avec les académiciens Goncourt. Les stratégies mises en oeuvre pour y parvenir sont diverses à l’aube du xxe siècle. Certaines empruntent des formes déjà exploitées, dont on a pu vérifier l’efficacité : c’est le cas de la médiation mondaine et des salons tenus par des femmes. D’autres sont plus modernes et résultent de facteurs conjoncturels nouveaux, notamment l’essor de la presse féminine et l’engouement d’un large public de lectrices pour les magazines féminins. Curieusement, mais le paradoxe n’est qu’apparent, le comité Vie heureuse est à la croisée de ces deux espaces de représentation féminine.

Les revues Femina et Vie heureuse : de l’ébauche d’un mécénat de maison d’édition aux « maisons pour dames[5] »

À l’origine du prix Femina, deux revues féminines, contemporaines et concurrentes, qui voient le jour avec ce siècle : la revue Femina, publication bimensuelle illustrée créée par l’éditeur Pierre Lafitte en février 1901, et la revue Vie heureuse, mensuel lancé par la Librairie Hachette le 15 octobre 1902. L’éclosion de ces revues au début du siècle n’est pas un hasard : sous la Troisième République, la presse féminine prend en France un essor remarquable et les maisons d’édition, soucieuses de diversifier leurs activités, semblent avoir saisi tout l’intérêt de promouvoir une presse féminine à grand tirage, à la fois populaire et luxueuse, pour la manne de lectrices potentielles que représente une telle entreprise. Pierre Lafitte, « le César du papier couché » (Rosny 1927 : 203), propriétaire de « la plus scintillante, la plus piaffante des maisons d’édition », opte pour une presse féminine de luxe, destinée à un lectorat bourgeois en quête de conseils pratiques, friand de toilettes et de mode, autant que de frivoles curiosités mondaines sur le Tout-Paris littéraire et artistique.

La revue Vie heureuse, créée par Louis Hachette, est elle aussi un magazine de luxe, dont le sous-titre ambitieux – Revue féminine universelle illustrée – souligne assez l’intention d’asseoir une plus large audience. Celle-ci n’est pas le fruit désintéressé de quelque philanthrope ou féministe. Elle tient essentiellement à l’intuition commerciale de Louis Hachette qui impose le monopole de sa maison depuis la seconde moitié du xixe siècle. Éditeur résolument moderne, soucieux d’être toujours à la pointe des nouveautés techniques, il est à la tête d’une maison d’édition prospère, ce qui l’autorise à investir le marché de la presse féminine, quand parallèlement il invente, diffuse et rend populaire le roman de gare[6]. L’investissement de maisons d’édition dans des revues féminines renouvelle donc les catégories habituelles du marché de l’écrit. Il est le symptôme de ce nouveau rôle dévolu à la presse et à l’édition au tournant du siècle et de la cible privilégiée que représente dorénavant pour chacune le lectorat féminin.

Peu d’études ont souligné l’influence considérable de ces premiers magazines illustrés sur les mentalités des femmes et des jeunes filles d’alors (Sullerot 1963). Compromis entre diverses tendances (le luxe des magazines de mode, la vocation pratique du journal de la ménagère et de la mère de famille, le faste chatoyant de la vie princière ou mondaine, l’illustration de la vie des femmes dans le monde entier, les préoccupations sociales et professionnelles d’un féminisme bourgeois), les revues Femina et Vie heureuse manifestent cette hésitation entre tradition ménagère et modernité féministe qui ponctue toute l’histoire de la presse féminine du xxe siècle et traduit sans doute la difficulté à répondre à l’ambition première de s’adresser « à toutes les femmes ». Revues pionnières, Femina et Vie heureuse sont les aïeules de magazines actuels comme Marie-Claire ou Elle[7], les deux premières revues illustrées où la photo, remplaçant le dessin d’illustration, trouve une place de choix. Magazines de luxe, ils ont néanmoins une audience considérable et leur succès détermine les transformations décisives de la formule de presse féminine (Bellanger et autres 1969-1976 : 388).

Des revues féministes ou féminines ?

Ces revues n’affirment pas moins leur originalité et leur modernité sur le terrain de ce féminisme au début du siècle, pour lequel l’émancipation féminine passe avant tout par l’accès au savoir et à la culture. Plus audacieuse que sa rivale en matière d’interrogations sur la condition féminine, le droit au travail ou le droit de vote, la revue Vie heureuse trahit aussi les résistances idéologiques des femmes françaises aux luttes sociales et politiques des « suffragettes » anglaises. On est loin du féminisme militant d’organes de presse comme La Citoyenne d’Hubertine Auclert, dont la devise « Oser, résister » en fait le premier journal des suffragettes dès 1881 (Sullerot 1963 : chap. 2). Toutefois, la fréquence des enquêtes sur des sujets brûlants, comme le travail des femmes ou le droit de vote, cache mal l’intérêt porté à tout ce qui doit améliorer la condition féminine. C’est particulièrement vrai de la revue Vie heureuse dont le sous-titre sonne déjà comme une profession de foi : « Les femmes représentent plus de la moitié de l’humanité. » En juillet 1909, un long article consacré au féminisme danois et aux premières élections ouvertes aux femmes dans ce pays conclut avec espoir et envie : « Que verrons-nous à Paris quand les femmes voteront, ou à Londres quand les suffragettes auront triomphé ? Copenhague nous donne déjà le spectacle de femmes qui votent et qui sont élues... » En octobre de la même année, un article présente Mme Grant Richards, directrice de la première revue littéraire anglaise d’obédience féministe, The Englishwoman. Cependant, c’est surtout la conclusion d’un reportage sur les « femmes éditrices » en Angleterre (Vie heureuse, septembre 1910) qui permet le mieux de comprendre ce que recouvre ce féminisme à la française :

Le bon féminisme, celui qui n’ébranle pas la constitution de la famille, qui, en faisant des professionnelles de celles qui en ont le goût ou le besoin, laisse subsister l’épouse, la mère, la maîtresse de maison, la mondaine même, le féminisme enfin qui virilise, ce qui est une force, et ne masculinise pas, ce qui serait une disgrâce.

Briguer les qualités et les privilèges de l’homme sans renoncer à son rôle traditionnel, être « virile » sans être « masculine ». C’est toutefois sur le terrain de l’emploi, donc de la formation et de l’éducation, que se place le débat sur l’émancipation féminine de demain. On est assez proche finalement de La Fronde de Marguerite Durand (Sullerot 1963), quotidien « entièrement dirigé, administré, rédigé et composé par des femmes », surnommé « Le Temps en jupons », qui, de 1897 à 1905, révèle des journalistes telles Pauline Kergomard, Clémence Royer ou Séverine, « princesse des lettres » et membre du futur comité Vie heureuse. « Incarnation d’un féminisme en dentelles » (Montreynaud 1989), alliant luxe et élégance, ce journal préfigure le raffinement des tables de rédaction de Femina et Vie heureuse, avatar des salons où l’on cause et où l’on prend le thé en conversant sur l’actualité ou l’article à rédiger.

Les revues féminines comme lieu d’expression de l’« écrire-femme »

Cependant, ces revues ont un autre intérêt : elles développent des rubriques communes qui nous permettent de mieux comprendre les conditions d’émergence du prix Femina. D’abord, parce que nombre des futurs membres du jury Vie heureuse collaborent à la revue, en y publiant des articles ou des nouvelles sous forme de feuilletons, en y assurant une rubrique ou en se prêtant gracieusement aux reportages ou entretiens dont elles font fréquemment l’objet. Ensuite, parce que toute une rhétorique du discours féminin sur les lettres y prépare le rôle futur de l’aréopage féminin. La stratégie d’écriture consiste d’abord à multiplier les titres d’articles ronflants dans lesquels la femme est auréolée de multiples vertus pionnières. Les femmes célèbres sont placées sous les feux des projecteurs et offertes en modèles à suivre pour les générations à venir. Sarah Bernhardt, Anna de Noailles, Selma Lagerlöf, Isadora Duncan, Juliette Adam se partagent la vedette au palmarès des reportages laudateurs. Images sublimées de la femme, ces paradigmes exemplaires proposent autant de projections fantasmées de la gloire méritée et du talent consacré. La parole est souvent donnée aussi à la femme célèbre et des fragments de son oeuvre sont reproduits s’il s’agit de poésie ou de littérature. À l’occasion des « noces d’or littéraires de Madame Adam[8] », par exemple, et du banquet organisé en son honneur par la Société des gens de lettres, en juin 1909, c’est à l’« auteur de Blanche de Concy et des Idées antiproudhoniennes sur l’amour, la femme et le mariage[9] » que l’on rend hommage et le résumé qu’elle donne de son rôle dans la littérature et la vie politique l’érige en statue d’héroïne d’un patriotisme viril, sorte de Jeanne d’Arc des lettres.

La stratégie d’édification des femmes de lettres passe aussi par la publication régulière dans les revues de romans-feuilletons et de nouvelles inédites. L’écriture est partie prenante au cérémonial littéraire qu’elles entendent régir. La désignation récurrente de ces textes comme étant « écrits spécialement pour » recouvre ainsi d’un vernis honorifique la présence de telle ou telle signature féminine. Ne nous y trompons pas : la revue est sans doute pour beaucoup d’écrivaines le lieu privilégié, voire le seul, où le texte peut s’écrire et être rendu « public », à défaut de publication en librairie. Certes, il serait injuste de prétendre, à l’instar d’un préjugé encore vivace, que l’activité de feuilletoniste à laquelle sont réduites certaines femmes de lettres est le signe d’une création littéraire de faible qualité. Mieux vaut considérer que l’écriture du feuilleton est pour beaucoup d’entre elles un laboratoire d’écriture, une sorte de bouillonnement premier d’où peuvent surgir les livres futurs. Et si tel n’est pas le cas, du moins les colonnes du journal offrent-elles un espace vierge d’expression, le lieu possible d’une écriture. La production feuilletonesque est alors exemplaire du champ restreint concédé aux femmes par l’institution : non pas que les femmes n’accèdent qu’« aux plages désertées » par les hommes, comme le redoute Michelle Perrot (1983), mais une telle écriture répond aux impératifs d’un genre dévalué, avatar du roman rose et sentimental, dont sont particulièrement friandes les lectrices ciblées des revues. Les titres de quelques feuilletons sur ce point parlent d’eux-mêmes : Ève victorieuse, Le mariage imprévu, Criminelle par amour, L’ombre de l’amour, Le séducteur...

Toutefois, la revue ne cantonne pas les écrivaines au roman-feuilleton. Elle est aussi un lieu de publication de genres littéraires déjà peu prisés par le grand public et que boudent les maisons d’édition, comme la poésie. Des poèmes y sont donc régulièrement publiés, qui assurent à leurs auteures et auteurs un vaste lectorat féminin. De même, les revues font office de tribune publicitaire où les dernières productions des futures membres du jury sont scrupuleusement recensées et vantées, occasion de panégyriques en l’honneur de leurs auteures. Cette remarque est importante : elle prouve que les magazines féminins au début du siècle ont bien pour mission, notamment, de pallier l’insuffisance de consécration et de représentation féminines dans l’univers des lettres, et qu’elles y parviennent en exploitant les formes nouvelles de la publicité et du marché.

Les revues féminines comme nouvelle agora

Les stratégies d’écriture ne suffisent pas à préparer le terrain du prix littéraire ou du moins ont-elles besoin, pour être efficaces, d’instaurer un nouveau rapport au public. Véritables bibliothèques ou catalogues de librairie, les revues offrent à leurs lectrices un panorama de l’actualité littéraire. Des rubriques consacrées aux livres récemment publiés comme aux « classiques » littéraires, font alterner l’information brute et les articles critiques ou les billets d’humeur. C’est le cas tour à tour des « Lectures de Madame », des « Livres dont on parle », rubrique assurée par Henri Barbusse à partir de 1904 ou du « Bloc-notes » de Femina inauguré dès 1901, puis imité par Vie heureuse où il est tenu dès 1911 par Colette. En ce sens, ces deux magazines illustrés sont un miroir précieux de la sensibilité et des aspirations féminines en ce début de siècle. Ils permettent dès lors de mieux comprendre l’horizon d’attente de celles qui vont constituer les futures lectrices du prix Femina, et surtout de présumer que le lectorat de ce dernier est au départ imaginé au féminin. Remarque de taille : en fait, l’intuition de Femina et de Vie heureuse est sans nul doute d’avoir pressenti que la bataille de la reconnaissance littéraire des femmes impliquait l’accès de ces dernières à la lecture et à la culture, que le désir d’écrire passait par le plaisir de lire et de se cultiver. Cette transgression sociale, déjà vraie au xixe siècle, l’est encore au début du suivant.

Les revues inaugurent aussi des lieux de parole inédits où les lectrices, sollicitées, sont invitées à donner leur avis. Cette prise en considération des desiderata et remarques des lectrices annonce déjà les futurs « courriers des lectrices » qui feront le succès de journaux comme Marie-Claire. Les « Lettres de Femina », rédigées par les « Chroniqueurs et romanciers préférés des femmes » soumettent à la réflexion des lectrices de grandes questions d’actualité ou des débats d’idées sur lesquels elles sont invitées à rebondir, par courrier interposé. La rubrique « Entre nous », sans retranscrire directement les lettres des lectrices comme le feront plus tard d’autres magazines selon les méthodes américaines, rend compte néanmoins des réactions de son lectorat féminin sur tel ou tel article qui y a été écrit. Bien plus, la revue infléchit sa ligne éditoriale, crée ou supprime des rubriques en fonction de ces témoignages épistolaires dont elle enregistre les orientations. L’originalité d’une telle (entre)prise de parole est de transformer la revue en une tribune libre dans laquelle les femmes peuvent s’exprimer et communiquer, en une vaste agora où elles prennent la parole.

Surtout, Femina et Vie heureuse fondent leur succès sur le lancement d’une multitude de concours en tous genres, dans lesquels il faut lire très certainement les prémices du prix littéraire qui va naître. C’est Femina qui est l’instigatrice principale de cette vogue. Aux concours de couture succèdent bientôt les concours artistiques et littéraires. Préfigurant de manière plus nette encore le futur prix littéraire, quatre grands concours de Femina, destinés à célébrer Femina, sont ainsi lancés dès mars 1901 en littérature, musique, peinture et sculpture ; 500 francs y récompensent les lauréates anonymes.

L’institution des concours féminins n’est pourtant pas une nouveauté en soi. Elle renoue avec la tradition des tournois de poésie et des Jeux floraux hérités de la Renaissance italienne. Chaque grande ville avait alors sa poétesse et sa muse : Lyon, notamment, capitale culturelle, était appelée « la Florence française » et dans les salons ou « ruelles » comme au Louvre, les « académiques » ou « demoiselles lettrées » se prêtaient à des joutes oratoires (Larnac 1929 : chap. 3). Des « tournois de poésie », nombreux sont ceux d’ailleurs organisés par Femina, sont proposés en plus des concours. Or, ces manifestations poétiques participent d’une même stratégie de célébration que celle qui préside à la fondation du prix littéraire : restaurer cet âge d’or des lettres où les femmes pouvaient prétendre à une reconnaissance littéraire, se coiffer des lauriers du succès et posséder leurs lettres de noblesse. Reste à remporter l’épreuve de l’institutionnalisation littéraire, par l’entremise d’un prix littéraire capable de rivaliser avec le Goncourt du sexe opposé. Car le rôle des femmes doit désormais s’élever au rang d’une véritable magistrature, à égalité avec les hommes, dans la nouvelle économie de la vie littéraire française.

S’il est communément admis que la revue Vie heureuse est bien l’instigatrice du prix littéraire que nous connaissons aujourd’hui, en revanche on sait moins que la revue Femina devance sa rivale de quelques semaines en créant, le 15 décembre 1904, les prix Femina, six prix annuels de 1000 francs récompensant les « mérites » et les « talents féminins » les plus divers : un prix de vertu civique à la jeune fille ou femme qui « aura accompli l’acte de courage ou de dévouement [...] jugé le plus méritoire »[10], un prix récompensant l’enseignante débutante la plus zélée, un prix de littérature, un prix de poésie, un prix de peinture et un prix de musique. Ces récompenses tiennent à la fois du prix de vertu, des palmes académiques, du Prix de Rome et du Goncourt, mais elles relèvent surtout d’une stratégie d’édification féminine témoignant d’une revanche à prendre dans le domaine des arts et de la littérature. L’originalité de cette inédite entreprise d’encouragement à la création féminine, c’est l’appui explicite qu’elle réclame des lectrices de la revue, invitées à faire des souscriptions et à créer des bourses.

La référence au modèle académique

En faisant ainsi appel aux souscriptions, cette entreprise s’inscrit en fait dans une tradition commémorative déjà ancienne. Elle prend ouvertement modèle sur l’Académie française et ses prix de fondations, notamment les prix de vertu décernés sous la Coupole et plus connus sous le nom de prix Montyon. D’un point de vue historique, en effet, le Femina, pas plus que le Goncourt, n’a la primeur des prix littéraires. Si l’on remonte aux origines, le véritable ancêtre en est Guez de Balzac, de l’Académie française, qui fonde un prix d’éloquence en 1654. Cependant, le modèle du prix Vie heureuse est surtout à chercher du côté de ces donateurs particuliers qui, au xixe siècle, attachent leur nom à une fondation, comme Edmond de Goncourt ou M. de Montyon[11], qui crée en 1782 un prix de vertu attribué pour la première fois en 1819 et destiné à récompenser le « Français pauvre ayant accompli l’action la plus vertueuse », ainsi qu’un prix littéraire couronnant des ouvrages exaltant la vertu et les bonnes moeurs. Les prix décernés par l’aréopage féminin s’apparentent certes à des prix Montyon pour talents féminins méconnus, mais beaucoup plus pour le postulat d’une beauté vertueuse à défendre que pour le mémorial d’un nom à instituer. Placés sous l’égide de la « vieille Dame du Quai Conti[12] » et répondant à un même idéal à la fois esthétique et éthique, ils s’inscrivent dans une tradition littéraire et artistique qui associe ou confond volontiers le beau et le bien. La valeur littéraire a finalement peu à voir à l’affaire et se colore de simple mérite, elle n’est qu’un titre honorifique. Est-ce à dire que le futur jury féminin, imitation des prix Femina, a toujours été exempt d’aptitude à juger ou à débattre des qualités littéraires d’un livre ? Certainement ni plus ni moins que ses homologues masculins du Goncourt. Du moins est-il clair que, pour les hommes et les femmes, la valeur littéraire ne brille pas du même éclat et ne se pare pas des mêmes attributs glorieux : le Femina aime les médailles du mérite, le Goncourt, les trophées de gloire. Bien plus, il serait tentant de penser que le Femina, dans son histoire, a défendu plus longtemps le principe d’un prix d’encouragement plutôt que de consécration par fidélité à cette mission première de « prime au mérite » féminin, copiée sur les prix de vertu académiques, alors que la « qualité » littéraire est au Goncourt constitutive du triomphe d’un genre littéraire alors dévalué, le roman.

Enfin, au regard de ce modèle académique, rien d’étonnant à ce que les jurys féminins constitués se désignent comme formant une sorte d’institut ou d’académie. Il existe à l’origine de tout jury littéraire, aussi philanthropique soit-il, un « fantasme d’académie » auquel les femmes n’échappent pas. Or, dans une enquête menée par la revue Femina autour de la question suivante : « Les prix Femina : ce qu’en pense l’Académie française », l’instance académique fait nettement office pour les femmes de modèle identificatoire suprême, d’exemple sublimé à imiter, de Parnasse idéal dont on aimerait reproduire au féminin le tribunal et les joutes. C’est en filles respectueuses de leurs pères spirituels, et non de leurs pairs, que les femmes de lettres placent leur initiative sous la bienveillante autorité des académiciens du quai Conti. Tiraillés entre tradition et modernité, autorité et rébellion, et gênés de surcroît par l’inexpérience des magistratures dont souffrent les femmes, ces prix renouvellent de manière originale la tradition des protecteurs des arts et des belles lettres, autrement perpétuée par le Goncourt. Si est mécène tout individu qui contribue à promouvoir la pratique de l’artiste, exerce un jugement critique et s’érige en arbitre du goût, le prix Femina, de sa forme plurielle primitive à celle, définitive, que vont lui conférer les futurs statuts, répond bien à cette définition et aspire à cette mission, même s’il infléchit cette dernière de manière significative : l’artiste protégé est un artiste en herbe, situé en deçà du seuil de la consécration établie, et surtout c’est une artiste dont on encourage les débuts. Mécénat totalement féminin, d’ailleurs, que celui de cette « Académie Femina » puisqu’elle ne prime que des femmes et choisit comme membres de ses jurys... la plupart des jurées du futur prix Vie heureuse.

Dernière originalité : il s’agit d’un mécénat d’éditeur. Or, seul le XXe siècle naissant pouvait favoriser l’entrée fracassante de la littérature dans l’actualité, grâce à laquelle le livre va faire de plus en plus parler de lui et l’écrivain ou l’écrivaine devenir un personnage public (Chartier 1986).

Avec Pierre Lafitte ou Louis Hachette, l’édition et la presse réunies par de mêmes intérêts accueillent d’une bienveillante attention cette effervescence nouvelle et cherchent à patronner des prix rivaux du seul à occuper pour l’instant, et de manière encore timide, le devant de la scène publique : le Goncourt.

La création du prix Vie heureuse

Au début du xxe siècle, toutes les conditions sont donc en place pour que les femmes de lettres entrent en scène dans le jeu des institutions littéraires françaises. La logique d’exclusion dont elles souffrent les pousse naturellement vers la contestation, imitant sur ce point la jeune Académie des Goncourt elle-même dressée contre l’autorité de son aînée, l’Académie française. C’est donc sur le mode du scandale et de la polémique que les femmes de lettres revendiquent leur droit d’entrée dans les sphères de légitimation littéraire et elles trouvent précisément dans le Goncourt le contre-modèle idéal avec lequel elles entendent rivaliser.

La révolte des bas-bleus

En janvier 1905, la comtesse de Broutelles, directrice de la revue Vie heureuse, propose à la Librairie Hachette de créer un prix d’un montant de 5 000 francs, puisé dans les fonds de publicité de la maison, qui serait décerné en même temps que le Goncourt, par un jury exclusivement féminin comptant le double de membres et primant un ouvrage de femme : le prix Vie heureuse est né, à mi-chemin de l’élan féministe solidaire et de l’opportunisme habile d’une professionnelle de la presse féminine. Le 28 janvier, chez Anna de Noailles, la première présidente, il est attribué de manière rétroactive à l’unanimité moins quatre voix à La conquête de Jérusalem de Myriam Harry, romancière que la presse, unanime, désigne comme la favorite, et à laquelle les jurés du Goncourt, fidèles à la misogynie légendaire de leur fondateur[13], préfèrent Léon Frapié.

Cependant, la valeur du premier prix Vie heureuse conserve toute sa spécificité : il ne s’agit pas là d’une récompense ordinaire, d’un lot de consolation imaginé par une poignée de réprouvées. Myriam Harry, en tant que première lauréate, reste nimbée de la grâce des pionnières. Véritable étendard de la féminité lettrée dressé contre la misogynie des Goncourt, elle a pris les proportions d’un symbole de lutte, celle de la reconnaissance littéraire des femmes, un symbole qui fleure bon la légende de quelque croisade héroïque, une statue féminine aussi, un peu trop lissée néanmoins pour ne pas être quelque peu suspecte. Sous le stuc, la frustration féminine est plus viscérale, on a envie de dire plus ordinaire. Il y a certes des relents de vengeance dans la création du prix Vie heureuse, chez les exclues du Grenier, quand ce dernier même symbolise le huis clos des cénacles et l’exclusivité des avant-gardes. La création du « Goncourt des Dames » (Billy 1951 : 66) représente surtout un geste iconoclaste commis contre l’effigie d’Edmond de Goncourt et le « livre sacré » que constitue son Journal. Bien des membres de l’aréopage féminin trouvent dans le lancement du futur prix Femina l’occasion de rendre au fondateur du Goncourt, pourfendeur de « la dinderie des femmes »[14], la monnaie de sa pièce : Séverine « fai[sant] sa Séverine » et rabaissée à « raccrocher de la vente au moyen de l’attendrissement des bonnes âmes[15] », Jane Dieulafoy, dont il disait « qu’elle avait l’écriture d’une femme hypocrite[16] », mais surtout Juliette Adam, « vraie roublarde[17] », sans cesse brocardée au nom de sa « féminilité originale », néologisme dégradant, mélange des mots « femelle », « sénilité » et « animalité[18] ». Ce mauvais jeu de mots est à la mesure des idées reçues véhiculées par l’époque : à vouloir briguer l’autorité des princes qui nous gouvernent, les femmes de lettres risquent fort de sortir de leur condition et d’oublier qu’on les préfère vouées et dévouées aux fonctions de servantes ou de nurses.

Derrière tous ces sarcasmes, il faut donc deviner le poids d’un préjugé misogyne au nom duquel les femmes de lettres sont ravalées au rang de vulgaires « bas bleus ». Barbey d’Aurevilly a fait la fortune du mot en donnant ce titre en 1878 à son pamphlet-réquisitoire contre les écrivaines, ces femmes dénaturées, l’expression, empruntée aux Anglais, désignant les intellectuelles qui, ne se lavant plus, mettaient des bas jambières[19]. Edmond de Goncourt n’aurait pas été le seul à affectionner l’expression pour désigner ces lointaines parentes de Cathos et Magdelon, ces « précieuses ridicules » immortalisées par Molière se piquant de littérature, et la presse de l’époque n’hésite pas à reprendre régulièrement la dégradante métaphore dans les colonnes de leurs journaux, quand elle ne brocarde pas le snobisme de ce « tribunal des pintades[20] ».

On fustige ce jury à hauteur de la transgression qu’il incarne et ce qui est transgressif, c’est précisément la prétention à s’ériger en aréopage féminin. N’oublions pas que le droit de vote des femmes en France est alors loin d’être acquis. Qu’un groupe de femmes s’octroie le pouvoir d’exprimer un suffrage à une époque où les femmes mariées sont encore, aux yeux du droit et de la loi, des « incapables majeures » entièrement soumises à l’autorité de leur époux, n’est sans doute pas sans incidence sur le sentiment d’incongruité à les voir s’ériger en jury littéraire.

Une radioscopie du premier jury Vie heureuse

Or, qui sont-elles, ces 22 femmes de lettres réunies pour la première fois à l’Hôtel des sociétés savantes, le 10 janvier 1905 ? (voir Annexe I) La poète Anna de Noailles est la première présidente, Jane Dieulafoy, journaliste et écrivaine, la vice-présidente, Mme Jean Bertheroy, auteure de plusieurs romans historiques, est la secrétaire, tandis que la comtesse de Broutelles se voit attribuer la fonction de « secrétaire perpétuelle », comme à l’Académie française. Parmi les autres membres, on compte des personnalités aussi marquantes que Juliette Adam, la poète Lucie Delarue-Mardrus, Julia Daudet (épouse de l’écrivain Alphonse Daudet), Claude Ferval, Judith Gautier (fille de l’écrivain Théophile Gautier), Lucie Félix-Faure-Goyau, Daniel Lesueur, Gabrielle Réval, la journaliste Séverine, Marcelle Tinayre, et d’autres moins connues comme Arvède Barine, Marie-Thérèse Bentzon, Jane Catulle Mendès et Mmes Duclaux, Poradowska, Marni, Pierre de Coulevain, Georges de Peyrebrune. Ces noms suffisent à souligner les différents degrés de notoriété de ces femmes de lettres et des traces à demi effacées qu’elles ont laissées dans les mémoires et les anthologies. S’il est impossible de rendre compte ici des itinéraires de toutes les membres de l’aréopage, dont beaucoup ont sombré dans l’anonymat et l’oubli, il ne fait aucun doute que toutes sont femmes de lettres, écrivaines ou journalistes. Ces femmes publient régulièrement des ouvrages, rédigent des articles et participent à la vie publique des lettres. Elles restent toutefois confinées dans cet espace mondain que leur laissent les instances traditionnelles de légitimation, c’est-à-dire hors des académies et des cénacles, dans les salons et les salles de rédaction. La plupart d’entre elles participent également à des actions philanthropiques ou caritatives, comme L’Aide mutuelle des femmes créée par la Librairie Hachette et la revue Vie heureuse en 1902 ou L’Aide maternelle fondée en 1906.

La panoplie des costumes de femmes de lettres est limitée et dépend des origines sociales, de la formation intellectuelle et des positions idéologiques de chacune. Juliette Adam, la mondaine dont l’engagement politique est indissociable de la carrière littéraire[21], Séverine la journaliste, Anna de Noailles la poète et romancière, Judith Gautier, la fille d’écrivain, l’une des rares femmes à avoir accédé à une institution littéraire dans l’ensemble réservée aux hommes[22], côtoient toutes celles dont on sait fort peu de choses, souvent parce que leur oeuvre est formée d’études consacrées à celle des autres : c’est le cas par exemple d’Arvède Barine, pseudonyme inspiré du nom d’un historien anglais qu’elle a traduit, critique littéraire à la Revue des deux mondes et au Journal des débats, historienne et érudite, son nom n’en est pas moins tombé dans l’oubli et son oeuvre est totalement méconnue. Cas limite de celles qui restent dans l’ombre et ne briguent ni le succès ni la notoriété, elle incarne néanmoins une catégorie intéressante du jury, davantage lectrice et critique qu’auteure, mais qui ne déroge pas à la règle d’une formation intellectuelle solide.

On le voit, de la journaliste à la mondaine, de l’artiste à l’érudite, la femme de lettres apparaît comme une figure complexe, plurielle. Elle pourrait laisser croire que les femmes ont investi les sphères de la littérature et des arts, en multipliant les cordes à leur arc ou les compétences à leur curriculum vitae. Il n’en est rien, puisque fort peu d’entre elles se sont hissées au rang d’une notoriété suffisante pour leur permettre de perdurer dans la mémoire collective. « Si la culture en général se décline au féminin et incline à la féminitude, ses hautes sphères en particulier sont nettement masculines », souligne Régis Debray dans (1986 : 247), la « haute intelligentsia à dominante masculine » s’opposant à la « basse intelligentsia [...] de composante féminine ».

L’instauration du comité Femina-Vie heureuse s’inscrit dans cette problématique où la culture et les lettres sont l’arène de luttes d’influences et de combats pour la légitimation et l’acquisition d’un pouvoir symbolique, dont les jurys littéraires sont un des théâtres. Aussi modeste cette instance nouvelle soit-elle, il faut la lire comme une tentative de rébellion en vue de dénoncer le fait que les hommes s’adjugent en droit le contrôle de la culture et du champ littéraire, ainsi que l’autorité de décider de la répartition des rôles sur l’échiquier littéraire. Reste à savoir si, dans une telle entreprise, les femmes gagnent un réel partage des sexes ou si, satisfaites d’un compromis gratifiant, elles omettent de se soucier des limites de cette promotion symbolique et du prix à payer. L’étude des statuts du comité Vie heureuse apporte des amorces de réponse à cette question.

Le « Goncourt des Dames » ou un anti-Goncourt ?

Les articles des statuts d’origine du comité Femina, anciennement Vie heureuse, sont limités au nombre de trois. Le premier définit le but du comité, le deuxième, ses moyens d’action, le troisième, son mode de fonctionnement. Un règlement intérieur en dix points les complète, mais on est loin des 21 articles détaillés du Goncourt. Nulle cérémonie littéraire comme celle qui se joue dans la Société des Goncourt, et pas d’enjeu tel que celui d’une reconnaissance d’utilité publique, susceptible d’autoriser le comité à recevoir des dons et des legs[23]. Aussi la rédaction des statuts ne semble-t-elle qu’une formalité que l’on exécute et expédie, afin d’avoir une existence officielle et légale.

Le véritable cheval de bataille, l’article premier des statuts l’exprime clairement : constituer un jury exclusivement féminin. Plusieurs comptes rendus de séance insistent sur cette spécificité du prix de « représenter le suffrage des esprits divers qui se rencontrent parmi les femmes qui écrivent[24] », d’être « le jugement des femmes sur la littérature », et non « une prime que les femmes s’accordent entre elles, et dont l’intérêt se restreindrait à elles[25] ».

Dans la continuité de ce premier principe de féminité exclusive, le deuxième conteste l’exclusion des femmes de la sphère des récompenses littéraires et vise directement le Goncourt : il s’agit de lever l’interdiction tacite de couronner une femme de lettres et de porter remède à la misogynie d’une académie « respectant les sentiments du fondateur [...] mal disposé, comme l’on sait, pour les femmes de lettres ». En ce sens, le prix Vie heureuse est bien un anti-Goncourt. Toutefois, malgré les velléités féministes de certaines de ses membres et les dissensions internes que sporadiquement elles suscitent (faut-il ou non ne couronner qu’une femme ?), le jury échappe au ghetto d’un prix qui ne consacrerait que des femmes, en s’ouvrant aux hommes et en affirmant sa mixité littéraire.

Quant à la nature de l’ouvrage à primer, là encore, il s’agit d’imposer une marque précisément féminine en récompensant aussi bien des romans que de la poésie. Cette valorisation de la poésie, mise sur un pied d’égalité avec l’oeuvre romanesque, apparaît comme une tentative réelle de sauvetage d’un genre déjà fragilisé et boudé du grand public. Il faut bien admettre que cette ambition du prix Femina d’infléchir le goût du public n’est restée qu’une promesse pour ainsi dire avortée, puisqu’on ne dénombre que deux prix décernés à un recueil poétique sur près d’un siècle de récompense littéraire : Gemmes et moires d’André Corthis en 1906 et Le jardin des dieux d’Edmond Gojon en 1920. Contrairement au Goncourt qui n’attribue son prix qu’« au meilleur ouvrage d’imagination en prose paru dans l’année », le comité Femina cherche de toute évidence à éviter les restrictions romanesques de son rival, afin d’étendre le champ de la consécration littéraire.

Un prix de consécration ou de découverte ?

Le dernier principe, enfin, renvoie à l’article deuxième des statuts et précise la fonction d’encouragement que le prix Vie heureuse entend exercer. « Cette aimable besogne », pour reprendre les mots de Séverine, de « chercher, découvrir le talent ou seulement des promesses, des indications de talent[26] », est une préoccupation majeure du jury. Elle va même, par exemple, jusqu’à contraindre André Gide, déjà rendu célèbre par Les cahiers d’André Walter, Paludes et Les nourritures terrestres, à se soustraire à la compétition de 1909[27]. Cet attachement au principe d’un prix de découverte n’exclut pas certaines tensions internes dans lesquelles il faut peut-être lire les contradictions initiales du prix Vie heureuse. Partagé entre la qualité du palmarès, gage de l’autorité symbolique du jury, et la mission sociale d’un encouragement aux talents méconnus, conscient aussi de la gageure que représente le projet de trouver à chaque saison littéraire un ouvrage à la fois brillant et inconnu, le jury affirme en dernier lieu sa préférence féminine[28]. Or, cette remarque sur l’éthique du jury est capitale : elle confirme l’hypothèse d’un mécénat littéraire qui échapperait au sectarisme d’un féminisme exclusif et se donnerait pour mission de promouvoir de jeunes talents en favorisant leur entrée dans le champ littéraire. Elle laisse entendre aussi combien les femmes en général correspondent à cette seconde catégorie des encouragements à prodiguer.

Un jury littéraire qui ne s’est jamais senti l’autorité d’une académie

Le prix Vie heureuse est donc moins un prix de consécration qu’un prix de découverte et de lancement qui relance le débat de la consécration littéraire en introduisant le paramètre de la différence des sexes. Peut-être faut-il qu’une instance comme le jury Femina assoie ses décrets sur une autorité symbolique réelle et qu’elle trouve sa place dans le champ des institutions littéraires. Or, ce qui frappe à la lecture de la revue, notamment des articles consacrés au jury, c’est la rareté des passages où ce dernier est qualifié d’académie. On lui préfère d’autres appellations comme « compagnie », « assemblée », « comité »... Même si l’ambition est de former « comme une Académie dont le rayonnement complète et prolonge l’influence des académies littéraires[29] » déjà existantes, celle-ci tient essentiellement du rêve secrètement caressé. La lexicologie confirme à cet égard les analyses précédentes sur les difficultés du jury de se mesurer à ses aînés, plus particulièrement à l’Académie française. À l’occasion de l’élection de Henri de Régnier en mars 1911, un article de Vie heureuse, envisageant la fondation d’une académie française de femmes, en donne la pleine mesure. On peut y lire à la fois le prestige exercé par cette institution garante de « l’autorité littéraire » et de « la conservation de la langue »[30], mais aussi les frustrations d’une gent féminine dont « plus d’une devrait avoir sa place à l’Académie française »[31], parmi lesquelles celles qui font partie du comité Vie heureuse « où figurent nombre d’académisables ». « Or, en attendant le jour lointain peut-être où l’on consentira à la leur faire, elles n’ont pas dans la direction du mouvement littéraire la part qui leur reviendrait justement ». À cette époque, les femmes ont encore à faire la preuve qu’elles « peuvent avoir sur la littérature l’influence à laquelle elles ont droit », et « l’exercer utilement », mais « sans être nommément académiciennes ». Cette insistance sur « l’autorité d’un jury féminin qui forme comme une académie des lettres [...], une sorte de consécration officielle du talent[32] », suggère assez le défi que lance cet aréopage féminin en créant un prix littéraire et en s’érigeant pour la première fois en arbitre du goût officiel.

À la question initiale de savoir si, en s’érigeant en premier jury littéraire féminin, le comité Vie heureuse ne faisait que reproduire les protocoles et les rites masculins ou s’engageait dans une voie plus vindicative et militante, la réponse se doit donc d’être nuancée et prudente. Sa place dans le champ littéraire, arrachée de haute lutte, éclaire « la duplicité des pratiques et des discours sociaux, à la fois égalitaires et discriminatoires » soulignée très justement par Marcelle Marini dans La place des femmes dans la production culturelle (1992 : 276). Le comité Vie heureuse jette les bases d’une entreprise féminine et féministe originale, mais il reste tributaire de cette « étrange loi générale » (Marini 1992 : 276) selon laquelle « les femmes sont économiquement et symboliquement dévaluées », et ne parvient que partiellement à asseoir sa crédibilité, au prix d’un compromis gratifiant risquant justement de compromettre les velléités féministes de ses débuts.

Quant à sa capacité à rivaliser avec le parangon masculin du Goncourt, elle est rendue possible en ces années de genèse par des impératifs économiques qui, curieusement, vont favoriser l’émergence de ces nouvelles instances de légitimation et leur permettre de perdurer. À ce titre, les prix Goncourt et Femina s’inscrivent bien dans une problématique de la reconnaissance littéraire, relevant l’un et l’autre d’enjeux très différents, qui se rejoignent néanmoins sur le terrain commun de l’autorité littéraire à conquérir. Les relations de confraternité entre gens de lettres prennent le pas sur le mécénat littéraire qu’ils incarnent chacun à leur manière. Avant que d’être le lieu où la reconnaissance littéraire prend la forme du succès, du prestige ou du renom que le lauréat ou la lauréate tire du prix littéraire qui permet sa consécration et par lequel la reconnaissance de son talent est assurée, les jurys littéraires sont donc avant tout des corporations littéraires fondées sur le besoin de se reconnaître entre pairs, de nouer des amitiés, d’affirmer des ressemblances et des affinités mutuellement admises. Cette logique de reconnaissance mutuelle est la condition sine qua non du capital symbolique à amasser. Et ce sont la presse et l’édition qui vont désormais jouer un rôle non négligeable dans cette acquisition symbolique.

Un siècle de prix Femina : crises et dilemmes d’un jury féminin

Inscrit au nombre des récompenses littéraires françaises les plus prestigieuses, le prix Femina n’en est pas moins l’expression exacerbée des difficultés éprouvées par les femmes de lettres dans l’exercice d’un rôle institutionnel inédit. Tiraillées entre leur peur d’être marginalisées par un jugement critique lié à leur appartenance sexuelle et leur attachement aux velléités féministes des débuts, elles sont globalement moins rompues aux stratégies inhérentes aux tensions du champ littéraire et dépourvues notamment de cet esprit de corps hérité par leurs homologues masculins des cénacles et cercles littéraires d’antan où les solidarités de groupe se soudent et se renforcent. Les mutations qui s’opèrent, en outre, dans les domaines des médias et de l’édition au xxe siècle et orientent les mécanismes de légitimation vers toujours plus de spectacle et de publicité fragilisent plus encore leur rôle. D’où le bilan mitigé qui en ressort aujourd’hui à l’issue de près d’un siècle d’activité littéraire.

L’aporie du chef-d’oeuvre annuel introuvable

Très vite, en effet, les prix littéraires s’imposent comme un phénomène nouveau de la vie littéraire. La presse et l’édition ne s’y trompent pas : dès 1905, le Goncourt décerné à Claude Farrère pour Les civilisés atteint au premier tirage le chiffre, énorme pour l’époque, de 15 000 exemplaires. La même année, le Femina de Romain Rolland couronnant les premiers volumes de Jean-Christophe est également un succès de librairie. Les prix littéraires sont donc devenus une manne salutaire pour les maisons d’édition qui en font le point fort de leurs stratégies commerciales, à une époque où le roman est en perte de vitesse (Chartier et Martin 1991 : 167-168). Signe de la pression éditoriale : le Femina renonce progressivement à primer des recueils poétiques comme l’y autorisent ses statuts, sacrifiant par là même l’un des points les plus originaux de son mécénat littéraire au goût exclusif du grand public pour le genre romanesque. La presse, elle, est favorable à cette effervescence annuelle qui alimente ses chroniques. En patronnant, comme on l’a vu, la création du prix Femina (et plus tard, celle du Renaudot, puis de l’Interallié) et en intégrant la vie littéraire à l’actualité, elle contribue largement à faire des écrivains et des écrivaines des personnages publics de plus en plus médiatisés.

Pour le jury Femina, prénommé « Vie heureuse » jusqu’en 1919[33], le choix d’« une oeuvre littéraire, la meilleure de l’année »[34] est un dilemme qu’il partage avec le Goncourt, même si les enjeux sont malgré tout d’une autre nature. Que « le Goncourt des Dames » soit un anti-Goncourt qui entend corriger les injustices des Dix n’empêche pas, on l’a vu, ce jury exclusivement féminin d’envisager avec beaucoup plus de modestie sa mission élective. La chasse au chef-d’oeuvre n’est pas au coeur de ses préoccupations. L’encouragement littéraire est, lui, défendu comme un principe fondateur, et l’on peut dire que les membres du jury restent souvent fidèles à ce principe d’encourager de jeunes talents plutôt que de consacrer des écrivaines ou des écrivains déjà confirmés.

Toutefois, l’écueil principal pour ce jury est le risque d’enfermement dans des choix d’ouvrages exclusivement féminins, la tentation étant de favoriser l’encouragement à des écrivaines et de promouvoir ainsi leur entrée dans le champ littéraire. Or, en consultant le palmarès du Femina au cours des premières années d’existence du prix, on constate que le pourcentage de femmes primées est considérable : Myriam Harry (La conquête de Jérusalem, 1904), André Corthis, de son vrai nom Andrée Husson (Gemmes et moires, 1906), Colette Yver (Princesses de science, 1907), Marguerite Audoux (Marie-Claire, 1910), Jacques Morel – pseudonyme de Mme Edmond Pottier – (Feuilles mortes, 1912), Camille Marbo (La statue voilée, 1913)… Même si en théorie le jury échappe au risque de marginalisation d’un prix qui ne consacrerait que des femmes en s’ouvrant aux hommes et en affirmant dès l’origine sa mixité littéraire, la préférence réelle, jusqu’à la veille de la guerre de 1914-1918, concédée à des écrits de femmes peut porter préjudice à un jury qui risque de souffrir d’un double préjugé : celui d’une équation trop volontiers établie entre ouvrages mineurs et écrivaines. La valeur littéraire qui se joue dans l’autorité symbolique à laquelle aspirent unanimement les prix littéraires, au cours des premières années de leur création, est donc enserrée, en ce qui concerne le jury Femina, dans un réseau complexe d’enjeux où rivalisent l’avenir de la littérature féminine et le statut des femmes de lettres. Aucune crise de son histoire n’est séparable de ces deux paramètres.

Crises fréquentes de la consécration, dont le propos n’est pas ici de détailler les circonstances, mais crises qui périodiquement posent la même question du chef-d’oeuvre annuel introuvable et illustrent les mirages dont ceux et celles qui détractent les prix ou en vantent la pertinence, dans l’âpre lutte pour la détention du pouvoir symbolique qui les oppose, sont pareillement victimes quand il est question de la valeur littéraire, cette « valeur proprement magique d’un objet investi par la croyance, où chacun retrouve sa propre croyance réassurée par la croyance d’autrui, par l’autorité aussi d’institutions vouées au culte de la littérature (école, académies) et par celle d’autorités produisant cette valeur (auteurs, éditeurs et critiques de renom) » (Lafarge 1983 : 25).

Le prix Femina et les collusions avec les maisons d’édition

L’autre difficulté pour un jury littéraire tient à la spécificité du champ littéraire français, aux luttes et conflits d’intérêts dont il est le théâtre, mais aussi aux liens multiples qui peuvent s’y tisser entre écrivains ou écrivaines, critiques et responsables des maisons d’édition. Souvent un écrivain signe des chroniques régulières dans un journal ou dirige une collection d’une maison d’édition. Difficile dès lors de faire preuve d’impartialité dans son rôle de juge et d’échapper à la « corruption affective » au nom de laquelle on vote rarement au dernier tour de scrutin pour un auteur ou une auteure qui ne soit pas de sa maison d’édition. Bien plus, les déficits plus fréquents chez les femmes de lettres que chez leurs homologues masculins en matière de capital symbolique et de reconnaissance littéraire, multiplient les risques d’user, voire d’abuser, de cette position ambiguë de jurées à la fois juges et parties.

La collusion entre les membres des jurys et les maisons d’édition que nous laissons ici entendre pose la question corollaire de la concentration des prix littéraires entre les mains d’une poignée de grandes maisons d’édition parisiennes. Le consortium « Galligrasseuil », pour reprendre le mot-valise de l’éditeur Pierre Belfond, est depuis les années 70 l’objet de toutes les attaques, puisqu’il remporte à lui seul la grande majorité des prix décernés. Il est vrai que, dans la mouvance de mai 68, une telle accusation de « corruption des prix » s’est affirmée à une époque où l’on déboulonnait volontiers les statues et où l’on vomissait institutions et panthéons[35]. Bernard Clavel, membre démissionnaire de l’Académie des Goncourt depuis 1977, lui qui n’a « jamais vu un seul juré voter au dernier tour contre son éditeur », donnera en outre en 1979 à cette accusation son certificat d’authenticité dans des déclarations sans ambages au journal Le Monde[36]. De son côté, Dominique Rolin est exclue en 1965 du jury Femina à la suite d’un article retentissant dénonçant en des termes voisins les pratiques du Femina : « Notre groupe n’a qu’une existence fictive, les véritables opinions se nouant et se dénouant ailleurs. » C’est la grande époque où l’on surnomme le Femina le « prix Gallimard », et il est vrai que les statistiques sont sans équivoque[37].

La question n’est pas ici de débattre du système corrompu ou corruptible des prix littéraires français, mais de voir dans l’aliénation de nombreuses jurées aux consignes de vote de la maison d’édition qui les publie le signe d’une difficulté plus souvent féminine que masculine à s’inscrire durablement dans le champ littéraire. Moins publiées que les hommes, moins présentes dans les sphères décisionnelles des maisons d’édition (comité de lecture, direction de collection, etc.), moins consacrées, les femmes de lettres sont tentées, en devenant jurées, de s’assurer une sécurité matérielle, sous forme d’à-valoir ou de rééditions, directement soumise à condition de défendre des ouvrages « maison ». Les écrivains n’échappent pas eux non plus à ces pratiques entachées de compromissions, mais il semble que les liens communautaires plus lâches et aléatoires quand on est femme prédisposent davantage ces dernières à se faire l’instrument zélé d’intérêts éditoriaux qui souvent les négligent.

Les liens de « confraternité » entre femmes de lettres

Car l’ancrage dans une communauté littéraire est l’un des rôles les plus essentiels qui est dévolu au prix et que visent les femmes de lettres au même titre que leurs homologues masculins. Il n’est pas rare en effet qu’à la suite d’une consécration littéraire un écrivain ou une écrivaine se voit proposer diverses activités périphériques à l’écriture proprement dite, mais étroitement liées aux différentes sphères du champ littéraire. Celles-ci ne sont pas toujours ponctuelles et nombreux sont les anciens lauréats ou lauréates à exercer des fonctions durables dans la critique journalistique ou dans le monde éditorial. Il est fréquent aussi qu’elles ou ils deviennent à leur tour membres d’un jury littéraire. Au Femina, bon nombre d’anciennes lauréates ont été cooptées par les mêmes pairs qui les ont par le passé consacrées : c’est le cas de Myriam Harry, André Corthis, Colette Yver, Camille Marbo, Jeanne Galzy, Dominique Rolin, Zoé Oldenbourg, Françoise Mallet-Joris[38] et dernièrement de Paula Jacques. Et Germaine Beaumont, Béatrix Beck, Renée Massip, Suzanne Prou et Danièle Sallenave ont elles aussi été élues au Femina après avoir obtenu un grand prix littéraire[39].

Le renforcement des liens de confraternité littéraire est également sensible en amont si l’on en juge par le nombre de journalistes, de critiques ou encore de candidats ou de candidates exerçant par ailleurs des fonctions dans les milieux éditoriaux, qui obtiennent un grand prix littéraire. Nombreuses sont les personnes impliquées dans cette toile complexe tissée d’une sphère à l’autre du champ littéraire français, dans ce subtil réseau de relations et d’échanges où la réversibilité des rôles fait loi. Notre propos n’est pas de dénoncer comme d’autres l’ont fait l’impiété de ces moeurs bien françaises (Hamon et Rotman 1981) ni de répéter ce que la sociologie marxiste a déjà traduit en termes de luttes de pouvoir et de captation d’un capital symbolique (Bourdieu 1992), mais de voir dans cette caractéristique de notre « nation littéraire » ce qui conditionne l’inscription de l’écrivain ou de l’écrivaine dans une communauté littéraire, communauté de goûts, de valeurs et d’habitus, inscription dont dépend souvent sa reconnaissance littéraire.

Un horizon d’attente du prix Femina : pour une littérature du féminin ?

Une forme de préférence apparaît au prix Femina qui mérite, en outre, d’être soulignée : celle qui assure aux femmes une place de choix que leur refuse habituellement la réalité du champ littéraire. Qu’il s’agisse de l’écrivaine dont on entend favoriser le lancement ou de l’héroïne qui corrige, le temps d’un livre, la dépréciation multiséculaire où les traditions culturelles se confortent pour dévaloriser le féminin, de la femme réelle à l’héroïne de fiction, il semble qu’une même logique de la réhabilitation guide les choix.

Même lorsque des hommes sont les auteurs des ouvrages soumis à l’attention du Femina, les ouvrages sélectionnés répondent ainsi à un certain type de littérature, selon les présupposés d’une « littérature pour dames » à laquelle semblerait être prédisposé un jury essentiellement composé de femmes. Littérature volontiers sentimentale ou centrée sur des figures exemplaires d’héroïnes au destin singulier[40] ; littérature d’évasion retrempant à la source des féeries conventionnelles ou explorant des horizons lointains ; littérature du rêve arpentant les chemins bien balisés du merveilleux ; littérature à mi-chemin du roman et de la poésie, préférant la fraîcheur et l’innocence d’un romanesque un peu défraîchi au bourbier nauséeux des descriptions naturalistes ou aux crudités du sexe et de la violence.

Il est vrai que certains titres couronnés, particulièrement évocateurs, suffisent à se convaincre de la propension du jury Femina à ce genre de littérature dite « pour dames » : Le bestiaire sentimental, Le prodige du coeur, Caroline ou le départ pour les îles, La dame de coeur, etc. Il est vrai aussi que pour justifier, par exemple, du choix d’André Dhôtel comme lauréat en 1955, une Germaine Beaumont[41] n’hésite pas à faire valoir qu’elle a choisi l’auteur du Pays où l’on n’arrive jamais contre tous les ouvrages « inspiré[s] par les effrayants problèmes de l’actualité » qui manifestent « la plus totale complaisance pour tout ce qui blesse, terrorise, humilie, déshonore et détruit » par « l’exposition impudente des plaies les plus cachées, des instincts les moins avouables »[42]. « En tout cas, pas de romans lestes ! », proclame encore le jury Femina en 1958[43], année où il refuse de décerner son prix au Repos du guerrier de Christiane Rochefort, roman perçu comme « immoral ». Même refus de couronner en 1963 La motocyclette d’André-Pieyre de Mandiargues, roman « jugé trop licencieux[44] » par Mme Simone et la duchesse de La Rochefoucauld. Converties en lectrices, les femmes de lettres, plus que leurs homologues masculins, semblent trahir des réticences esthétiques ou morales qui les confinent inversement dans une littérature de convention, souvent peu audacieuse.

À ce titre, l’incompréhension du jury Femina, tout comme celle du Goncourt, à l’égard du nouveau roman, est le symptôme le plus visible de la difficulté pour les jurys littéraires français, depuis qu’ils sont devenus des institutions littéraires à part entière, de prendre en considération la modernité littéraire. Bastion des formes traditionnelles de la littérature romanesque, les jurys littéraires le prouvent, en effet, dans les années 50 et 60 par la manière dont ils résistent à reconnaître les talents novateurs de ce courant littéraire majeur. L’exception du prix Médicis confirme la règle d’indifférence affichée par les instances plus anciennes de légitimation : fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, ce prix cherche à se distinguer des autres en se voulant le porte-parole du renouveau dans l’écriture. Dès les premières années de son existence, il n’hésite donc pas à couronner des livres ayant subi l’influence de l’écriture du soupçon : La mise en scène de Claude Ollier en 1958, Le dîner en ville de Claude Mauriac en 1959, Le parc de Philippe Sollers en 1961, Histoire de Claude Simon en 1967[45]. Rien de tel au Goncourt et au Femina : l’année des Gommes et de Martereau, Pierre Gascar et Zoé Oldenbourg sont élus lauréats ; l’année de L’emploi du temps, ce sont Romain Gary et François-Régis Bastide ; et quand paraît La modification, Roger Vailland est préféré à Michel Butor (pourtant grand favori des sélections) au Goncourt[46] et Christian Mégret obtient le prix Femina pour son « carrefour des lieux communs »[47].

L’incompréhension des jurys littéraires à l’égard du nouveau roman est durable et ne peut être mise sur le compte d’un manque d’à-propos ou d’une difficulté à saisir, dans le vif de l’actualité littéraire, la véritable nouveauté romanesque. L’aveuglement est plus profond et la critique traditionnelle le partage largement[48]. Il apparaît encore en 1958 dans la préférence accordée par le Femina au très conventionnel Empire céleste de Françoise Mallet-Joris sur Moderato cantabile de Marguerite Duras et tient à l’académisme désuet de ses choix. L’exception de Dominique Rolin confirme la règle des goûts rétrogrades de l’aréopage. L’exclusion du jury en 1965 de l’ancien Prix Femina 1952 est directement liée aux dissensions qui l’opposent aux autres membres et qui prennent la forme d’un article vitriolé publié dans le journal Candide en 1964, dans lequel elle brocarde les pratiques surannées héritées de quelque salon du xixe siècle. Il faudra attendre 1965 pour que le jury Femina décerne son prix à Robert Pinget pour son roman Quelqu’un, encore ce prix sonne-t-il comme un démenti un peu grossier aux accusations dont elles viennent de faire l’objet. De même, le prix Goncourt anticipé[49] attribué en 1984 à L’amant de Marguerite Duras, alors âgée de 70 ans, prouve combien les jurys littéraires entérinent toujours après coup ceux et celles qui représentent la modernité littéraire. En marge de toute la littérature transformatrice, productrice de textes nouveaux susceptibles de déplacer les catégories du lisible, la littérature des prix, cherchant le plus souvent la moyenne dans un réalisme moyen accessible au grand public qu’elle vise, reconnaît donc rarement les avant-gardes littéraires et relève davantage d’une esthétique révolue. De ce point de vue, le jury Femina ne fait pas exception.

Son attachement à une littérature conventionnelle n’est pas, d’ailleurs, sans poser le problème des livres de commande susceptibles de plaire aux jurées et créés de toutes pièces pour satisfaire à leurs attentes. Cette littérature de complaisance n’est pas exempte des choix de l’aréopage, particulièrement durant les grandes années de Mme Simone[50] et de la duchesse de La Rochefoucauld[51], incarnant les deux clans qui divisent le jury, toutes deux très courtisées et réputées pour leurs coups de coeur comme pour l’acharnement avec lequel elles défendent leur favori. Au sein du jury, rares sont en effet les Jeanne Galzy[52], ou plus tard les Marie Susini[53], ces lectrices scrupuleuses et exigeantes, à l’affût des talents réels et des oeuvres de qualité.

Toutefois, l’essentiel n’est pas là : à la lecture de cette production romanesque retenue par l’aréopage féminin, il nous a surtout semblé que la mixité littéraire qu’il y défendait relevait avant tout d’une prise en considération, même inconsciente et confuse, de la différence des sexes, alors que partout ailleurs l’institution littéraire l’enfouissait dans le silence des évidences dont on ne discute pas. Le revers de ce féminisme discret, c’est l’hésitation à préférer l’écrivaine à l’héroïne de fiction, la femme réelle à sa représentation, d’où le fort pourcentage encore d’ouvrages d’écrivains retenus dans les votes finaux, lorsque ces derniers peignent dans leur roman la femme sous des traits qui séduisent un jury féminin. D’où aussi les faibles mutations dans l’image du féminin entretenue par les romans primés, comme si les femmes de lettres érigées en juges étaient peu enclines à se détacher des archétypes littéraires du féminin : recyclage permanent des rôles traditionnels de l’épouse, de la mère ou de l’amante, non-déshérence de ces modèles ; pas de réelles recompositions du territoire du féminin, la sphère du privé restant l’espace et l’assise irréductibles de l’identité. D’où enfin le peu d’intérêt porté au laboratoire de l’écriture et aux tentatives féminines pour déplacer les frontières de « l’écrire-femme » : pas de Nathalie Sarraute, de Jeanne Hyvrard ni d’Hélène Cixous, peu de Monique Wittig et de Marguerite Duras[54] dans les sélections du jury. Cependant, primauté, malgré tout, accordée à la femme, assez prégnante pour y voir une tentative inédite d’habilitation d’un « deuxième sexe » sans égalité de chances dans l’accès à la reconnaissance littéraire.

La difficile consécration de la « femme plumée »

Le prix Femina et la mixité littéraire

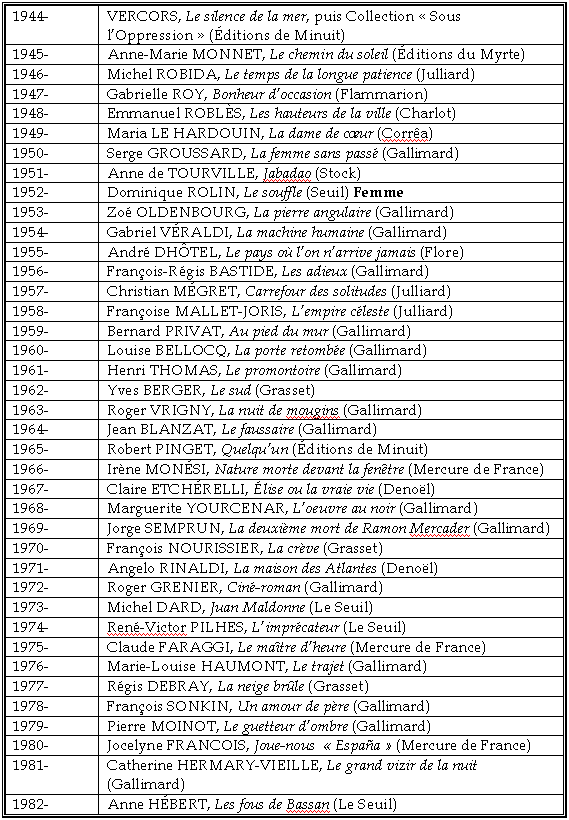

Pour l’écrivaine, la question de la reconnaissance littéraire se pose, en effet, en d’autres termes que pour son homologue masculin. Avant d’être un pari sur la durée ou le succès, la consécration littéraire se complique pour elle d’une hypothétique présence dans la concurrence littéraire. Si l’on recense le nombre de lauréates de grands prix, un constat d’évidence est ainsi celui de leur faible représentation dans le palmarès. Le Femina fait toutefois notablement exception : sur les 92 prix décernés depuis sa création[55], on dénombre en effet 38 écrivaines[56] pour 54 écrivains, soit 41,3 % de femmes pour 58,7 % d’hommes.

Ce constat d’une mixité relative, déjà mise en valeur dans les statuts de ce prix littéraire pour les raisons que l’on sait, ne prend tout son sens qu’en comparaison du prix Goncourt : sur les 100 prix attribués depuis ses origines[57], 9 le sont à des femmes[58] contre 91 à des hommes, soit 9 % de femmes pour 91 % d’hommes. Un tel différentiel confirme largement l’exclusion des écrivaines de la sphère de consécration du Goncourt, sans que celle-ci puisse être justifiée de manière un peu simpliste par la seule misogynie supposée des académiciens transmise par héritage testamentaire. Une étude similaire menée sur les autres grands prix littéraires aboutit à des résultats voisins et confirme l’exception du jury Femina[59].

Tout aussi significative est l’entrée tardive des écrivaines au palmarès du Goncourt : il faut attendre en effet une quarantaine d’années pour que le prix Goncourt consacre la première femme, en l’occurrence Elsa Triolet. Pendant la même période, le prix Femina, quant à lui, a déjà couronné douze femmes. Considérant une période plus récente, le différentiel est encore sensible : depuis 1980, le prix Femina a récompensé treize fois un talent féminin, quand le Goncourt n’en a consacré que trois. Les chiffres confirment donc la distorsion flagrante entre une production littéraire féminine abondante et la difficulté pour les écrivaines d’atteindre les hautes sphères de la consécration littéraire.

Les écrivaines en course pour le prix Femina, des origines du prix à nos jours

Pour mieux circonscrire le moment où s’opère la discrimination, il convient de prendre en compte le nombre d’écrivaines en concurrence pour l’un ou l’autre prix. Or, la présence en nombre des femmes dans les sélections du Femina est l’autre spécificité de ce jury. Elle prend une fois encore tout son relief dans la comparaison avec les sélections de l’Académie des Goncourt, moins ouverte aux écrivaines. Sans doute la tradition misogyne des Goncourt, une fois encore, motive-t-elle pour une large part le réflexe des maisons d’édition, très vite institué en habitude éditoriale et en politique concertée, d’envoyer de préférence à ce jury féminin des livres de femmes. Cela dit, un tel réflexe éditorial n’explique pas tout. Peut-être est-il plus juste de penser qu’il existe au Femina, et ce, même si les jurées généralement s’en défendent, quelque solidarité tacite ou quelque communauté de coeur capable de favoriser la reconnaissance de la lauréate par la jurée, l’écrivaine par la femme de lettres qui la lit.

Il est vrai que les premières années du comité Femina attestent une forte présence d’ouvrages féminins en lice et une propension à privilégier les écrivaines à une époque où la volonté de s’imposer comme un anti-Goncourt est très vivace. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’analyse des sélections du jury vérifie le souci constant de concilier ces deux impératifs qui finalement se rejoignent : aider au lancement d’un auteur ou d’une auteure et favoriser la consécration d’une littérature féminine. En 1912, alors qu’aucune femme n’est en nomination pour le prix Goncourt, c’est le recueil poétique d’une femme[60], parmi les 21 romans en course, qui remporte le prix. L’année suivante, une seule femme[61] est retenue parmi les onze romans briguant le Goncourt[62], mais elle ne franchit pas le seuil de l’ultime sélection qui reste donc, comme bien souvent dans ce jury, exclusivement masculine. À l’inverse, la même année, Camille Marbo remporte le prix Femina pour sa Statue voilée, alors qu’elle est en concurrence avec six écrivains, parmi qui se trouvent Marcel Proust avec Du côté de chez Swann et François Mauriac avec L’enfant chargé de chaînes. Cet effort pour promouvoir la littérature féminine est encore apparent au lendemain de la Première Guerre mondiale. En pleine période d’engouement pour la littérature de guerre et de témoignage, alors que l’intention déclarée du jury est d’attribuer le prix à une oeuvre de guerre, l’année 1917 témoigne de ce souci de ne pas négliger une production romanesque féminine pourtant peu portée sur ce sujet : sur les sept romans en nomination, on compte trois femmes, dont Mme Harlor pour Liberté, liberté chérie. Cette tendance se poursuit dans l’entre-deux-guerres, même si, plus on avance dans l’étude des sélections, moins il est possible de présumer du résultat final. Qu’une présence écrasante d’écrivains soit attestée par Les Nouvelles littéraires en 1937[63] n’empêche pas l’unique candidate en la personne de Raymonde Vincent[64] de remporter le prix contre des candidats aussi redoutables que Henri Bosco. Inversement, si l’année suivante abonde en oeuvres féminines, parmi lesquelles Les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, c’est finalement Félix de Chazournes qui est primé pour son roman Caroline ou le départ pour les îles.

Les années 60 marquent la fin de l’indépendance du jury, mais non celle de cette logique tacite de la promotion littéraire féminine. À cette date, les intérêts des maisons d’édition compliquent la tâche déjà difficile de confirmer un talent en donnant, quand c’est possible, la préférence à un écrit de femme. Elles sont rares les années où une Marguerite Yourcenar, en lice avec L’oeuvre au noir, permet de couronner une grande romancière au talent déjà largement confirmé, sans décevoir les intérêts des Éditions Gallimard, auxquelles appartiennent plusieurs jurées du prix Femina. Plus fréquentes sont celles où le choix d’une femme éditée est vivement contesté parce que des écrivains de qualité méritaient davantage de voir leur roman qualifié de « meilleur de l’année » : c’est le cas en 1976 lorsque Le trajet de la romancière belge Marie-Louise Haumont, publié par Gallimard, l’emporte sur Les États du désert de Marc Cholodenko[65], ou en 1980 lorsque Jocelyne François est préférée à Elie Wiesel et que l’on reproche alors au « clan Gallimard » d’avoir satisfait les intérêts du Mercure de France, satellite de cette maison. On oublie que l’auteur du Testament d’un poète juif assassiné est lui aussi publié par une grande maison d’édition parisienne, en l’occurrence Le Seuil. Toutefois, il est vrai qu’il est de règle de crier haro sur les maisons d’édition lorsque le roman primé est jugé de piètre qualité, jamais lorsqu’il reçoit un assentiment unanime de la critique. On peut néanmoins regretter que le jury n’ait pas toujours donné jusqu’au bout sa chance à un talent féminin, comme Violette Leduc[66] qui échoue devant Jean Blanzat en 1964, Marie Susini[67] devancée par François Nourissier en 1970 ou Christiane Rochefort[68] battue en 1988 par Alexandre Jardin. Aux prises avec l’immédiateté de la production romanesque qu’il analyse en aveugle et soumis aux pressions auxquelles n’échappe aucun jury littéraire, le Femina cherche, semble-t-il, à ménager un compromis difficile à tenir entre des intérêts des maisons d’édition et la mission d’être un prix de lancement et de découverte plutôt qu’un prix de consécration.

À l’échelle d’un palmarès bientôt séculaire, la mixité littéraire du prix Femina reste malgré tout suffisamment sensible même en deçà du seuil apparent de la consécration, pour y reconnaître une des principales particularités de ce jury. Les sélections du Femina que nous avons pu dépouiller, de 1960 à 1975[69], suffisent à s’en convaincre : 138 écrivaines sont en course contre 299 écrivains, soit près de la moitié. Des analyses plus récentes confirment la même tendance.

Les enjeux symboliques de la reconnaissance littéraire pour l’écrivaine