Abstracts

Résumé

Ce texte a pour objet d’explorer la question suivante : les différences qui ont marqué les Canadiennes des communautés linguistiques francophone et anglophone ont-elles aussi été portées par les femmes en politique fédérale ? La méthode retenue consiste en une analyse de biographies des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à mai 2002 (218 femmes, soit 155 députées et 63 sénatrices), et ce, à la lumière de trois axes d’analyse : le profil sociodémographique, le cheminement politique et partisan, de même que la carrière parlementaire en politique fédérale. La principale conclusion de cette étude est que la langue ne constitue pas un facteur de clivage sérieux parmi les femmes élues et nommées en politique fédérale canadienne ; francophones et anglophones se rejoignent plutôt sur le terrain de leur commune identité élitiste inhérente au fait d’appartenir à un club très select – celui des « membres du Parlement du Canada ».

Summary

This paper explores the following question : are the differences observe between French- and English-speaking women in Canada also present among women involved in federal politics ? The methodology consists in analyzing the biographies of women elected in the House of Commons and appointed in the Senate of Canada from 1921 to May 2002 (155 deputies and 63 senators for a total of 218 women). Three topics inspire the data analysis : the socio-demographic profile, the political and party experiences, finally the parliamentary career in federal politics. The main conclusion suggests that language is not a major factor of division between French- and English-speaking women deputies and senators. On the contrary since they are part of a very select club (that is, to be elected or appointed in federal politics) women of both linguistic communities are united by their common elitist identity.

Article body

Le Canada, à l’instar de la Belgique et de la Suisse, est un pays où la citoyenneté et l’organisation de la communauté sociopolitique sont profondément marquées par l’identité linguistique. Pourtant, la reconnaissance par le législateur de deux communautés linguistiques principales, soit la francophone et l’anglophone sur son territoire, et de leur égalité devant l’État ne signifie pas pour autant que les acteurs et actrices qui évoluent au sein de l’une ou l’autre de ces communautés linguistiques bénéficient d’expériences de vie identiques, voire comparables. En fait, le xxe siècle a vu défiler un large éventail de modes de vie fort diversifiés au Canada, produits d’un enchevêtrement de clivages venant tout à la fois étayer et complexifier la scission linguistique entre francophones et anglophones : les origines raciales/ethniques et culturelles, les régions, les milieux urbain et rural, la religion, le niveau de scolarité et l’occupation, les réseaux de relations, entre autres, constituent autant de marqueurs qui, avec la langue, construisent l’identité.

Les femmes n’ont pas échappé à cette dynamique. Les Canadiennes-françaises vivant dans le Québec d’avant la Révolution tranquille, qu’une riche production cinématographique a inscrites dans la mémoire collective comme quasi-vierges et martyres[1], se distinguaient à maints égards de leurs vis-à-vis anglophones hors Québec. Par exemple, et bien que de nombreuses nuances s’imposent en considération d’une foule d’autres marqueurs identitaires, elles étaient assujetties à un extraordinaire taux de fertilité, particulièrement en milieu rural, auquel la propagande de l’Église catholique n’était pas étrangère ; elles ne fréquentaient l’école que peu d’années (les universités québécoises francophones ont été plus lentes que les établissements d’enseignement québécois anglophones et canadiens-anglais à ouvrir leurs portes aux femmes et, lorsqu’elles l’ont fait, ce n’était pas sans beaucoup de réserves) et, en attente d’un mariage, travaillaient en usine sous l’autorité d’un patronat le plus souvent anglophone ; comme les femmes anglophones ayant élu domicile dans « La Belle Province », elles ont été sans droit de vote aux élections provinciales québécoises jusqu’en 1940. En comparaison, déjà en 1916 certaines provinces anglaises avaient reconnu le droit aux femmes de participer à la sélection des membres élus de leur assemblée législative. Qui plus est, les provinces de l’Ouest ont été le théâtre de mobilisations en faveur de la nomination de femmes au Sénat, ou Chambre haute, (l’« affaire Personne »), alors que les Prairies ont vu se déployer un mouvement populiste en faveur d’un engagement politique actif pour les femmes (Carbert 2002).

La Révolution tranquille et ses suites, conjointement avec d’autres développements parallèles comme le mouvement nationaliste et le mouvement des femmes, altèrent considérablement le profil de la citoyenneté politique des Canadiennes-françaises vivant au Québec. Ainsi, une première femme est élue à l’Assemblée législative du Québec en décembre 1961. Trois années plus tard, le projet de loi (ou bill) 16 met fin à l’incapacité juridique des femmes mariées. Dans la seconde moitié des années 60 sont créées la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et l’Association pour l’éducation et l’action sociale (AFEAS), tandis qu’en 1973 le Conseil du statut de la femme voit le jour. Depuis, moult mesures ont été adoptées[2] qui confirment que les Québécoises sont maintenant loin d’accuser un retard par rapport aux femmes des autres provinces canadiennes.

C’est cette dynamique que nous nous proposons d’examiner ici, soit de saisir si les différences qui ont marqué les Canadiennes des communautés linguistiques francophone et anglophone ont aussi été portées par les femmes élues et nommées sur la scène politique fédérale. L’accès des femmes au Parlement du Canada est inégal dans le temps et il répond à trois vagues quantitatives à même d’inspirer autant de cohortes. La première période va de 1921, année de l’entrée de la première femme à la Chambre des communes, ou Chambre basse, jusqu’à la dissolution du 32e Parlement en juillet 1984. Elle est caractérisée par une présence symbolique des femmes aux Communes et au Sénat, leur proportion n’y dépassant jamais le cap des 5 % et 10 %, respectivement. Cette cohorte compte 38 députées et 19 sénatrices, soit 24,5 % et 30,2 % de l’ensemble des députées et des sénatrices en poste de 1921 à mai 2002. La deuxième cohorte, qui inclut 43 députées et 13 sénatrices, s’étend de l’élection du 33e Parlement en septembre 1984 à la dissolution du 34e Parlement en septembre 1993. Elle est marquée par une augmentation non négligeable de la proportion de femmes à la Chambre des communes, qui passe de 5,0 % à la fin de la première période à 13,2 % à la suite de l’élection de 1988 (pour le Sénat, l’écart est un peu moins prononcé, soit de 11,0 % en 1985 à 17,2 % en 1993). La troisième et dernière cohorte va de l’élection d’octobre 1993 jusqu’en mai 2002. Elle regroupe 74 députées et 31 sénatrices. L’élection de 1993 est importante sur le chapitre de la représentation des femmes à la Chambre des communes : elles franchissent alors la barre des 15 %, un seuil minimal afin qu’un groupe minoritaire puisse espérer se démarquer quelque peu de la majorité (Dahlerup 1988 ; Kanter 1977). Cette période est également importante parce qu’elle est témoin d’une stagnation de la proportion des députées à la Chambre des communes qui, aux scrutins de 1997 et de 2000, fige à 20,6 %. Par ailleurs, les femmes occupent à partir de ce moment le tiers des banquettes au Sénat, ce qui constitue une masse critique.

Les femmes devenant plus nombreuses en politique, la communauté des chercheuses et des chercheurs a pu dégager certaines observations quant à leur identité, des observations qui, pour l’essentiel, se résument à trois créneaux majeurs : le profil sociodémographique, le cheminement politique et partisan de même que la carrière parlementaire en politique fédérale. Ce sont donc ces trois types de caractéristiques que nous voulons comparer chez les députées et les sénatrices francophones et anglophones de 1921 à nos jours.

Nous passerons d’abord en revue la littérature quant à ces trois orientations, de façon à susciter des hypothèses à vérifier. Ensuite, nous examinerons les principaux paramètres méthodologiques de notre recherche avant d’en présenter les résultats, dont la portée sera évaluée en conclusion.

Une revue de la littérature

Les travaux portant sur l’identité des femmes en politique fédérale canadienne, qui ignorent la variable linguistique, empruntent, comme nous l’avons dit précédemment, trois directions principales : le profil sociodémographique, le cheminement politique et partisan ainsi que la carrière parlementaire en politique fédérale. Ces études considèrent les seules députées, ignorant les sénatrices[3]. Or, les observations faites pour les premières ne peuvent simplement être extrapolées aux secondes, et ce, parce que les parcours menant à l’une et l’autre chambres du Parlement diffèrent. Par contre, elles peuvent inspirer certaines hypothèses qui feront l’objet de vérifications empiriques. En cela, notre texte permettra non seulement de révéler l’identité d’une catégorie de femmes politiques jusqu’ici ignorées par les recherches, mais aussi de comparer les femmes parlementaires élues et non élues en politique fédérale canadienne.

Le profil sociodémographique

Les principales variables abordées par les études portant sur le profil sociodémographique sont celles de l’âge, du niveau de scolarité, de l’occupation et du lieu d’élection. Il en ressort une hypothèse qui veut que la présence de jeunes enfants pose des difficultés aux ambitions des femmes désireuses de devenir députées, certaines choisissant de rester célibataires, d’autres de repousser leur élection jusqu’au moment où leur progéniture a atteint une certaine autonomie (Cochrane 1977 : 81 ; Kohn 1984 ; MacInnis 1972 ; Oakes 1994 : 179-182 ; Tremblay et Pelletier 1995 : 18). Sur le chapitre du cursus scolaire, les études montrent que les députées bénéficient d’une formation scolaire supérieure à l’ensemble des Canadiennes (Black 2000 ; Kohn 1984 ; Oakes 1994 : 163 ; Vickers et Brodie 1981). Toutefois, elles sont moins susceptibles que leurs vis-à-vis masculins d’occuper un emploi dans les domaines du droit et des affaires (Commission royale d’enquête sur la situation des femmes au Canada 1970 : 392 ; Kohn 1984 ; Oakes 1994 : 166 ; Vickers et Brodie 1981), une observation récemment nuancée (Black 1997, 2000 ; Black et Erickson 2000).

En l’absence de littérature sur les sénatrices, quelles hypothèses les travaux sur les députées peuvent-ils inspirer relativement au profil sociodémographique des premières ? La nomination au Sénat se posant souvent comme l’aboutissement d’une carrière plutôt qu’une composante médiane de celle-ci, il est probable que les sénatrices seront plus âgées que les députées au moment de leur entrée au Parlement. Pour cette raison, elles seront sans doute aussi moins scolarisées que leurs homologues qui ont passé le test de l’élection, l’accès à l’éducation (surtout supérieure) ayant longtemps été plus restrictif pour les femmes (notamment pour les franco-Québécoises). En conséquence, il ne serait pas étonnant non plus que les sénatrices bénéficient d’occupations moins enviables que les femmes à la Chambre des communes. Ces propositions restent à vérifier, particulièrement à la lumière de la variable linguistique.

Plusieurs données relatives au lieu de l’élection permettent de penser que les différentes provinces n’auraient pas offert aux femmes les mêmes possibilités de se faire élire ou nommer au Parlement fédéral, alimentant ainsi un clivage linguistique du fait même que les communautés francophone et anglophone se répartissent inégalement dans tout le Canada. Mentionnons, entre autres, le droit de vote aux élections municipales et provinciales obtenu à des moments différents selon les provinces, un mouvement populiste favorable à l’investissement politique des femmes, surtout concentré dans les provinces de l’Ouest (Carbert 2002), des cultures provinciales affichant une ouverture variable quant à la présence de femmes en politique (Arscott 1997 ; Brodie 1977 ; Domagalski 1986 ; Studlar et Matland 1996 ; Vickers et Brodie 1981) et, enfin, des partis politiques plutôt à gauche mieux ancrés dans certaines provinces que d’autres (Arscott et Trimble 1997 ; Burt et Lorenzin 1997 ; Erickson 1997 ; Studlar et Matland 1994 ; Tremblay 2002). Par ailleurs, les mobilisations dans le cas de l’« affaire Personne » ont d’abord été des réalités de l’Ouest canadien. Enfin, comme dernier élément du profil sociodémographique, les travaux démontrent que les femmes se font surtout élire dans des circonscriptions urbaines et semi-urbaines (Brodie 1977 ; Matland et Studlar 1998 ; Moncrief et Thompson 1991 ; Oakes 1994 : 177), une variable qui ne concerne pas les sénatrices.

Le cheminement politique et partisan

Les études font d’abord observer que plusieurs femmes franchissent le seuil de la Chambre des communes riches d’une expérience militante dans leur parti ou en politique scolaire et municipale, et certaines recherches y voient une stratégie de conciliation entre les obligations familiales et l’ambition politique (Andrew 1984, 1991 ; Black 2000 ; Brodie 1985 : 81-83 ; Kohn 1984, Oakes 1994 : 173 ; Tremblay et Pelletier 1995 : 30-35 ; Vickers 1978). Comme la nomination au Sénat constitue souvent une récompense pour services rendus au parti, on peut penser que les sénatrices afficheront peut-être aussi de tels atouts. Des travaux ont également mis au jour le fait que, pour effectuer leur premier saut dans l’arène parlementaire fédérale, certaines femmes ont su mettre à profit l’investissement politique d’un homme de leur famille (Commission royale d’enquête sur la situation des femmes au Canada 1970 : 392 ; Cochrane 1977 : 79 ; Kohn 1984).

De 1921 à mai 2002, la très grande majorité des 155 députées fédérales et sénatrices ont été élues à la Chambre des communces ou nommées au Sénat depuis le milieu des années 80, notamment en 1984 lors de la prise du pouvoir par le Parti progressiste-conservateur et, de manière plus modeste, en 1993 avec l’avènement du Parti libéral. Or, ces partis reposant sur des bases électorales géographiques bien distinctes (Bickerton, Gagnon et Smith 2002 [1999] : 53-76, 94-119, 165-167, 213-215)[4], on pourrait penser que les femmes politiques francophones et anglophones n’ont pas été élues sous les mêmes couleurs partisanes (ni nommées au Sénat, une procédure qui relève de l’autorité du premier ministre). Dans la même foulée, les élections de 1984 et de 1993 marquent la prise du pouvoir par le principal parti d’opposition lors du déclenchement des élections, et l’on sait que les femmes parviennent à imposer plus aisément leur candidature au sein des partis d’opposition qui, en règle générale, alimentent davantage la spéculation quant à leurs chances de succès que le parti au pouvoir au moment de la dissolution du Parlement. Il y a donc lieu d’émettre l’hypothèse que plusieurs femmes s’initient à la vie parlementaire sous la houlette d’une formation qui aspire à mettre un terme à sa résidence dans l’opposition. L’idée qu’une moindre compétitivité[5] favoriserait l’élection initiale de femmes invite également à examiner si elles profitent plutôt d’une élection partielle pour se faire élire la première fois au Parlement (cette variable ne concerne évidemment pas les sénatrices).

La carrière parlementaire en politique fédérale

Certains travaux ont soutenu que les femmes désireuses de représenter leurs électrices et électeurs à Ottawa auraient été confinées dans des circonscriptions perdues d’avance (Bashevkin 1982, 1983 ; Brodie et Vickers 1981 ; Commission royale d’enquête sur la situation des femmes au Canada 1970 : 392 ; Domagalski 1986 ; Erickson 1991 ; Kay et autres 1987 ; Vickers 1978 ; Vickers et Brodie 1981), ce que d’autres recherches viennent nuancer (Hunter et Denton 1984 ; Pelletier et Tremblay 1992 ; Studlar et Matland 1994, 1996 ; Tremblay 1995, 2002). Par ailleurs, plusieurs études font référence à une carrière parlementaire relativement brève pour les députées à Ottawa (Cochrane 1977 : 79-80 ; Kohn 1984 ; Oakes 1994 : 183-185), le temps de séjour au Sénat étant essentiellement déterminé par l’âge à la nomination. Des voix ont aussi récemment fait remarquer que les femmes étaient mieux représentées au gouvernement qu’au Parlement, du moins en ce qui concerne les provinces (Crossley 1997 ; Moncrief et Studlar 1996 ; Studlar et Moncrief 1997). On sait également qu’au niveau fédéral la langue et le sexe comptent parmi les critères dont tient traditionnellement compte le premier ministre pour former son gouvernement (Massicotte 2000). Il est donc raisonnable de penser que les femmes francophones y seront mieux représentées que les femmes anglophones parce que les premières ont deux traits minoritaires plutôt qu’un seul, ce qui leur permet donc de remplir deux critères : elles sont femmes (ce qu’elles partagent avec les anglophones), mais en plus francophones[6].

En somme, trois orientations inspirent les études sur l’identité des femmes en politique fédérale canadienne—des orientations que reprend le plan de notre article. De l’examen des travaux sur la première, le profil sociodémographique, il se dégage que les députées feraient leur première entrée en politique alors que leurs enfants auraient atteint une certaine autonomie ; elles auraient une formation scolaire supérieure, ce qui ne se répercuterait pas nécessairement sur le plan de l’emploi ; elles ne seraient pas réparties au hasard selon leur province de représentation, bien qu’elles soient surtout élues en milieu urbain et semi-urbain. De la deuxième orientation, le cheminement politique et partisan, il ressort que, lorsqu’elles arrivent à Ottawa, les députées ne seraient pas des novices de la politique. Par ailleurs, il est permis de soupçonner qu’elles porteraient des étiquettes partisanes différentes et qu’elles mettraient à profit des contextes électoraux moins concurrentiels pour leur élection initiale. L’examen des recherches sur la troisième orientation, la carrière parlementaire en politique fédérale, incite à penser que les femmes ne resteraient pas de longues années à Ottawa, mais que, néanmoins, elles y auraient leur part du gâteau.

La méthode retenue

Notre recherche quant à l’identité des femmes francophones et anglophones en politique fédérale canadienne repose sur l’analyse des biographies[7] des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à mai 2002, ce qui fait une population de 218 femmes, soit 155 députées et 63 sénatrices. Trois remarques de nature méthodologique s’imposent ici : la première concerne les sources utilisées ; la deuxième, la population étudiée et le traitement des données ; la troisième, la périodisation adoptée.

Précisons d’entrée de jeu que les sources de notre recherche sont subjectives et de seconde main. Subjectives, en ce que les biographies des députées et des sénatrices ont été élaborées à partir de l’information qu’elles ont elles-mêmes fournie au Service de la recherche de la Bibliothèque du Parlement et qui, par la suite, a été interprétée par le personnel du Service responsable de leur constitution. Les données telles qu’elles apparaissent dans les biographies ont donc fait l’objet d’un double traitement subjectif : de la part des femmes politiques qui interprètent les diverses composantes de leur identité et de la part du Service de la recherche qui reçoit l’information telle qu’elle est livrée par ces dernières et l’interprète à son tour afin de l’inclure dans des catégories uniformes. De seconde main, en ce que les biographies n’ont pas été produites précisément pour notre recherche, mais qu’elles y préexistaient. Aussi, ce ne sont pas les sources qui se sont adaptées aux variables de notre recherche, mais l’inverse : celles-ci ont épousé celles-là.

En dépit de ces limites et compte tenu de l’objectif bien circonscrit d’explorer l’identité des femmes en politique fédérale canadienne à la lumière de la variable linguistique, nous estimons que les biographies constituent des sources pertinentes pour deux raisons. La première est que les variables de notre recherche font référence à des données factuelles, c’est-à-dire qui laissent très peu de place à l’interprétation, que ce soit de la part des femmes politiques ou du Service de la recherche de la Bibliothèque du Parlement : l’année de naissance, la région de représentation, la nature urbaine ou rurale de la circonscription électorale[8], les responsabilités au sein du parti, l’élection à un autre palier de gouvernement, le parti à la première élection ou à la nomination, la première candidature sous l’étiquette d’un parti ne formant pas le gouvernement, la première élection à un scrutin général ou partiel, le nombre d’élections et la longévité de la carrière en politique fédérale et, enfin, les responsabilités parlementaires et ministérielles. En fait, trois variables prêtent peut-être davantage à interprétation : le niveau de scolarité, l’occupation et le fait de remplacer une figure masculine (c’est-à-dire un père, un frère ou un mari). Pour cette dernière variable, le site Web du Parlement canadien offre plusieurs pages consacrées aux liens de filiation des parlementaires élus et nommés[9]. Pour ce qui est du niveau de scolarité et de l’occupation, nous avons défini largement les dimensions de ces variables pour limiter les ambiguïtés[10]. La seconde raison est que, si une information sème des doutes, le Service de la recherche peut—et doit—retourner aux sources, c’est-à-dire demander des précisions à l’intéressée ou interroger d’autres sources d’information. Ce service doit s’assurer que les annales publiques ne comportent pas d’erreurs de fait.

La deuxième remarque a trait à la population de notre recherche et au traitement de l’information. Cette population est constituée de la totalité des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à mai 2002. Il ne s’agit donc pas ici d’étudier un échantillon (comme nous l’avons fait ailleurs ; Tremblay et Trimble (à paraître) mais toute la population visée. Ce choix entraîne des conséquences quant au traitement de l’information, notamment l’analyse des données et l’interprétation des résultats. Pour ce qui est de l’analyse des données, elle consiste essentiellement en des comparaisons de moyennes (test t) et des tableaux de fréquences pour lesquels, lorsqu’il s’agit de populations, des tests statistiques de signification ne s’imposent pas (Diekhoff 1996 : 152-153 ; Spiegel 1992 : 245-246)[11]. En conséquence, l’interprétation de la distribution des données relève davantage d’une appréciation subjective, ce qui n’implique pas pour autant qu’elle soit totalement aléatoire.

Une autre remarque s’impose à propos de la population : une équation parfaite ne peut être établie entre, d’une part, francophones et Québec et, d’autre part, anglophones et hors Québec. Néanmoins, une très nette majorité des francophones viennent du Québec et dans le cas des anglophones, d’une autre province : 13,6 % (8/59) des francophones ne sont pas Québécoises, tandis que 5,0 % (8/159) des anglophones le sont. Considérant la configuration complexe des variables et le faible nombre d’unités résultant de leur mise en corrélation, l’analyse n’accordera pas une attention particulière à ces cas exceptionnels, ce qui, par ailleurs, ne doit pas être interprété comme une négation des spécificités dont ces groupes pourraient être porteurs (c’est-à-dire les spécificités des francophones hors Québec par rapport aux franco-Québécoises et celles des anglo-Québécoises par rapport aux anglophones du « reste du Canada »).

La dernière remarque porte sur le découpage historique qui s’est imposé dès lors qu’il n’est pas possible de traiter de la même manière des femmes élues en 1940 et en 1997. Pour l’essentiel, le découpage adopté (qui va, rappelons-le, de 1921 à juillet 1984, de septembre 1984 à septembre 1993 et d’octobre 1993 à mai 2002) reflète l’évolution de la présence des femmes au Parlement du Canada et, notamment, à la Chambre des communes[12]. La décision de découper l’histoire parlementaire en fonction de la présence des femmes à la Chambre des communes plutôt qu’au Sénat repose sur trois considérations. Primo, c’est la Chambre des communes qui orchestre la vie parlementaire, que ce soit parce que les rendez-vous électoraux en désignent régulièrement les actrices et les acteurs ou encore que de la Chambre émerge le gouvernement qui fixe l’ordre du jour et le calendrier parlementaires auxquels sera soumis le Sénat. Secundo, les femmes ont été près de deux fois et demie plus nombreuses à la Chambre des communes qu’au Sénat. Tertio, le Sénat n’a aucun mandat de représenter la population ; aux termes de l’article 22 de la Loi constitutionnelle de 1867, il représente des régions. Qui plus est, il n’est pas doté de cette légitimité de représentation que confèrent les processus électoraux.

Des francophones et des anglophones aux identités distinctes ?

L’analyse des données qui suit reprend, comme nous l’avons annoncé précédemment, les trois orientations maîtresses empruntées par les travaux sur l’identité des femmes en politique fédérale canadienne : le profil sociodémographique, le cheminement politique et partisan ainsi que la carrière parlementaire en politique fédérale. Chaque axe est examiné d’abord de façon globale, puis ventilé selon les périodes historiques susmentionnées. Du type quantitatif, l’analyse cherche à répondre à la question énoncée au départ : les différences qui ont marqué les Canadiennes des communautés linguistiques francophone et anglophone[13] ont-elles aussi été portées par les femmes élues et nommées sur la scène politique fédérale ?

Un profil sociodémographique comparable ?

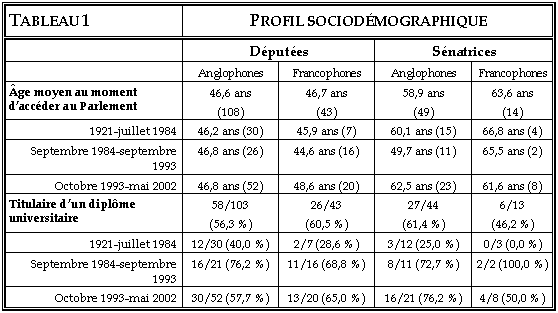

Comme l’indique le tableau 1, de manière générale, l’âge moyen des femmes francophones et anglophones, au moment de leur élection à la Chambre des communes et de leur nomination au Sénat du Canada, de 1921 à mai 2002, est relativement similaire : les unes et les autres accèdent à la Chambre des communes au cours de la quarantaine et au Sénat vers le début de la soixantaine, des tendances qui rejoignent celles qui ont été observées par d’autres études (Kohn 1984 ; MacInnis 1972 ; Oakes 1994 : 182 ; Tremblay et Pelletier 1995 : 18). Néanmoins, une différence émerge en fonction de la langue maternelle. S’il n’y a pas de distinctions quant à l’âge auquel les députées francophones et anglophones des trois cohortes accèdent à la Chambre des communes, tel n’est pas le cas des femmes nommées au Sénat par un premier ministre autre que Jean Chrétien : les francophones étaient alors plus âgées que les anglophones. Toutefois, il faut considérer que 26 anglophones ont été nommées au Sénat avant octobre 1993 contre seulement six francophones, dont quatre alors qu’elles avaient autour de 70 ans, exerçant ainsi une pression à la hausse sur la moyenne. Par exemple, Thérèse Lavoie-Roux a été nommée à 68 ans au terme d’une carrière en politique provinciale, alors que la militante en faveur du suffrage des femmes aux élections provinciales québécoises, Thérèse Casgrain, a été nommée au Sénat à 74 ans.

Tableau 1

Profil sociodémographique

* S.O. : sans objet. Bien qu’elle soit d’ordre géographique, la représentation au Sénat repose sur des régions et non des circonscriptions.

Comme l’indiquent des travaux canadiens effectués sur la question (Black 2000 ; Kohn 1984 ; Oakes 1994 : 163 ; Vickers et Brodie 1981), de façon globale, une majorité des députées et des sénatrices anglophones étaient titulaires d’un diplôme universitaire. Si cela est vrai aussi des députées francophones, du moins de celles des deux dernières cohortes, ce n’est pas le cas des sénatrices francophones dont 46,2 % étaient des diplômées universitaires contre 61,4% des anglophones. Compte tenu de l’âge relativement élevé de ces femmes, on peut avancer l’hypothèse qu’elles ont vécu leur jeune âge adulte dans un contexte où la fréquentation universitaire féminine était encore réduite pour les femmes au Québec et dans un contexte idéologique où le mariage apparaissait comme un véhicule de mobilité sociale plus approprié pour les femmes qu’une formation universitaire.

L’état des connaissances suggère que peu de femmes sont dans les domaines du droit et des affaires avant de faire le saut en politique (Commission royale d’enquête sur la situation des femmes au Canada 1970 : 392 ; Kohn 1984 ; Oakes 1994 : 166 ; Vickers et Brodie 1981). Comme l’indique le tableau 1, leur présence dans la catégorie « Postes de direction et femmes d’affaires » n’est pas négligeable, mais, sauf pour la troisième cohorte, elle est plus prononcée chez les anglophones que chez les francophones (23,2 % contre 19,0 pour les députées et 25,5 % contre 15,4 pour les sénatrices). Pour ce qui est des avocates, s’il est vrai qu’elles sont peu nombreuses (autour de 10 %), elles se retrouvent à peu près à égalité chez les francophones et les anglophones.

Par ailleurs, les francophones (députées et sénatrices) étaient proportionnellement plus nombreuses que leurs homologues anglophones à exercer une profession (autre qu’avocates). Cette tendance perdure pour les trois périodes à l’étude, quoiqu’elle tende à s’estomper parmi les femmes politiques de la troisième cohorte. Ces résultats s’expliquent peut-être par l’accès historiquement plus restreint des francophones au monde des affaires et aux postes de direction, leur mobilité sociale passant moins par l’appartenance à une petite bourgeoisie d’affaires que par des études menant à une profession. C’est toutefois là une lecture qui reste à vérifier par des recherches plus poussées.

Comme on pouvait s’y attendre quant à l’origine régionale, les députées et les sénatrices francophones représentent surtout le Québec et leurs vis-à-vis anglophones, les autres provinces canadiennes. Ce modèle s’applique aux trois cohortes à l’étude, quoiqu’il soit moins net depuis 1993, les francophones gagnant du terrain à l’extérieur du Québec. Cela est particulièrement clair pour les nominations au Sénat, alors que des huit femmes francophones qui y sont nommées par Jean Chrétien, la moitié représentent une région autre que le Québec. Tout se passe comme si le Sénat servait de laboratoire au premier ministre pour atteindre une meilleure représentation de la francophonie hors Québec au Parlement canadien (et au caucus libéral en panne sèche de représentation dans les provinces de l’Ouest). Les membres du Sénat étant nommés par le gouverneur général, qui est actuellement une gouverneure générale, sur recommandation du premier ministre, celui-ci aurait en effet pu procéder à des nominations de francophones hors Québec afin de mousser son capital politique auprès de la francophonie canadienne.

Plusieurs travaux ont suggéré que les femmes étaient élues principalement dans des circonscriptions urbaines, tant au Parlement fédéral (Oakes 1994 : 177) que dans les législatures provinciales (Brodie 1977 ; Matland et Studlar 1998 ; Moncrief et Thompson 1991). Les observations de notre recherche vont dans le même sens : les candidates des deux communautés linguistiques ont été élues très majoritairement en milieu urbain. Néanmoins, cela est plus vrai des francophones que des anglophones, du moins avant le raz-de-marée conservateur de 1984 : au cours de cette période, 51,6 % (16/31) des anglophones et 71,4 % (5/7) des francophones ont été élues en milieu urbain, alors que par la suite, les pourcentages tendent à se rapprocher. On pourrait expliquer la plus grande propension des femmes francophones à se faire élire en milieu urbain par le fait que le Québec rural d’avant la Révolution tranquille baignait dans un conservatisme social qui n’était guère propice à l’avènement de rôles avant-gardistes pour les femmes. Cette hypothèse doit toutefois être étayée par des travaux empiriques. Il demeure que les effets de la Révolution tranquille sur l’élection de Québécoises dans les espaces parlementaires se sont fait attendre plus d’une décennie : ce n’est pas avant 1976 que plus d’une femme siégera à l’Assemblée nationale et, au palier fédéral, c’est sous le leadership de Pierre Elliott Trudeau qu’en 1972 les premières Québécoises accéderont à la Chambre des communes.

En somme, bien que, d’un regard général, le profil sociodémographique des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à mai 2002 soit loin d’être diamétralement polarisé en fonction de la langue maternelle, quelques différences se manifestent néanmoins. Ainsi, les sénatrices francophones accèdent plus tard dans leur vie au Parlement et elles ont moins souvent une formation universitaire que leurs vis-à-vis anglophones. En proportion, les francophones—députées et sénatrices—sont moins nombreuses que les anglophones à occuper un emploi de direction et dans les affaires et plus nombreuses à exercer une profession libérale. Un fort clivage quant à la région de représentation se manifeste entre les anglophones et les francophones, ces dernières, au demeurant, étant plus à même de se faire élire en milieu urbain.

Des cheminements politiques et partisans parallèles ?

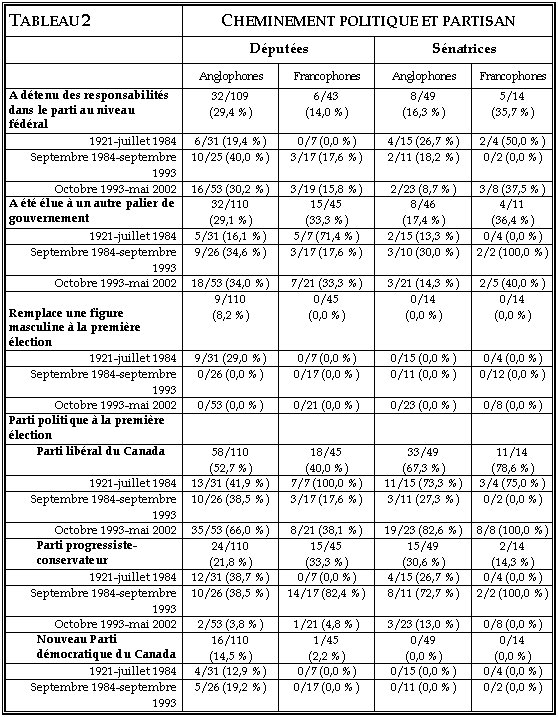

Le deuxième axe d’analyse se compose des indicateurs suivants : les responsabilités occupées dans le parti et l’élection à un autre palier de gouvernement avant la première représentation à Ottawa, le fait de prendre la succession d’une figure masculine (père, frère ou mari), le parti d’appartenance à la première élection, l’accès initial à la Chambre des communes sous la houlette du parti au pouvoir ou du parti d’opposition et, enfin, la première élection en politique fédérale à un scrutin général ou partiel[14]. Comme le démontre le tableau 2, pour l’essentiel, les femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada depuis 1921 ont des cheminements politiques et partisans comparables, si ce n’est sur le chapitre des responsabilités occupées dans le parti et de l’étiquette politique à la première élection.

Tableau 2

Cheminement politique et partisan

* S.O. : sans objet. Bien qu’elle soit d’ordre géographique, la représentation au Sénat repose sur des régions et non sur des circonscriptions.

Les recherches antérieures ne dégagent guère de consensus à savoir si les femmes en politique fédérale canadienne auraient milité dans leur parti ou se seraient fait élire à d’autres paliers de gouvernement avant leur venue à Ottawa. À vrai dire, l’impression qui ressort de ces travaux va plutôt dans le sens que ces expériences ne seraient pas la norme. L’analyse des biographies des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à mai 2002 confirme cette impression : une minorité de députées et de sénatrices affichent une expérience dans leur formation politique ou à un autre palier de gouvernement avant leur entrée au Parlement du Canada. Ce résultat remet en question l’idée selon laquelle les femmes devraient obligatoirement passer par ces étapes avant de pouvoir se faire élire à la Chambre des communes.

De nombreuses nuances s’imposent néanmoins. En proportion, les députées francophones sont nettement moins nombreuses que les députées anglophones (14,0 % contre 29,4) à avoir occupé un poste de responsabilité dans leur parti avant d’entrer à la Chambre des communes, cette tendance étant applicable aux trois cohortes. Un tel résultat donne à penser que les députées francophones sont peut-être davantage que les anglophones recrutées directement par l’élite des partis sur le plan national[15], et ce, afin de répondre à certaines exigences officieuses en fait de visibilité de la francophonie au féminin à Ottawa. Cette hypothèse reste à confirmer. Par ailleurs, la tendance inverse se dégage parmi les sénatrices, alors que les francophones sont, en proportion, nettement plus nombreuses que leurs homologues anglophones (35,7 % contre 16,3) à avoir détenu des responsabilités dans leur parti avant d’accéder au Sénat (sauf pour la période 1984-1993 où il n’y a que deux nouvelles sénatrices francophones). Ces résultats contrastés suggèrent que l’investissement dans le parti constitue un faire-valoir d’inégale portée selon la communauté linguistique et la Chambre du Parlement visée, une hypothèse qui reste aussi à confirmer.

Le tableau 2 illustre aussi qu’en moyenne 33,0 % (15/45) des députées francophones et 29,1 % (32/110) des députées anglophones ainsi que plus du tiers (36,4% soit 4/11) des sénatrices francophones se sont assises sur les banquettes du Parlement fortes d’une expérience en politique électorale acquise à un autre palier de gouvernement. Par contre, seulement 17,4 % (8/46) des sénatrices anglophones affichaient un tel atout, ce plus faible pourcentage étant observable pour les deux générations post-1984. Dans le cas des députées, les écarts entre les francophones et les anglophones sont variables selon les cohortes : si une proportion équivalente de députées francophones et anglophones (soit 33,3 % contre 34,0 %) de la phase la plus récente affichent une expérience à un autre palier de gouvernement, ce sont les anglophones de la deuxième période qui font plus souvent état d’une telle expérience (34,6 % comparativement à 17,6) et, quoique de façon plus marquée, les francophones de la première (71,4 % en regard de 16,1). Cette forte proportion est due au fait que des sept francophones élues à la Chambre des communes avant 1984, cinq étaient dotées d’une expérience en politique scolaire et municipale.

Il n’est pas sans intérêt de noter que l’addition de la proportion des femmes qui ont assumé des responsabilités dans leur parti et de celle qui ont été élues à un autre palier de gouvernement avant de parvenir au Parlement fédéral est très variable : 47,3 % des députées francophones et 58,5 % des députées anglophones. L’hypothèse selon laquelle les femmes doivent faire leurs armes en politique avant de passer à l’arène électorale fédérale serait donc à nuancer, car, dans notre étude, ce n’est le cas que d’une minorité de femmes, d’ailleurs inégalement réparties entre l’une et l’autre des deux communautés linguistiques. Ce constat applicable aux femmes politiques fédérales mériterait donc d’être testé auprès d’autres populations de femmes politiques, comme les élues des législatures provinciales.

L’hypothèse selon laquelle certaines femmes accéderaient à l’espace parlementaire fédéral en tant que substituts d’une figure masculine n’est pas dépourvue de fondement, quoiqu’il s’agisse là d’un phénomène largement minoritaire : seulement neuf femmes ont été élues à la Chambre des communes à la suite du décès de leur mari ou pour le remplacer au cours d’une phase de maladie. Ces femmes, élues pendant la période 1935-1982, étaient toutes anglophones et cinq d’entre elles venaient des provinces de l’Ouest. L’association entre la retraite politique d’une figure masculine et l’accès de femmes au palier fédéral est donc un phénomène qui remonte à une époque passée et qui concerne uniquement les anglophones. Toutefois, si les francophones n’ont pas utilisé ce tremplin pour se faire élire ou nommer à Ottawa, certaines l’ont fait pour accéder à la législature québécoise : c’est notamment le cas de Madeleine Bélanger et Marie-Claire Kirkland.

Oakes (1994 : 174-176) relève que de 1958 jusqu’à l’élection de 1993 les femmes ont principalement été élues à la Chambre des communes sous la houlette du Parti progressiste-conservateur et du Parti libéral du Canada, les deux formations qui ont animé le troisième système partisan[16]. C’est également à travers ces formations que des femmes ont été nommées au Sénat. Toutefois, l’avènement du quatrième système partisan, en 1993, a transformé considérablement les paramètres du jeu électoral sur la scène fédérale, notamment par l’ajout de deux nouveaux partis politiques : le Bloc québécois et le Parti réformiste (devenu l’Alliance canadienne en 2000). Non seulement ces partis ne prêtent pas la même écoute aux femmes (Tremblay et Pelletier 2000), mais le Parti réformiste/Alliance canadienne leur est carrément hostile, lui qui, selon Young (2002), constitue l’élément dynamique du plus récent système partisan canadien. Aussi, à l’instar de Young (2002), on pourrait penser que le quatrième système partisan n’est pas favorable à l’élection de femmes et que, en outre, il se répercute différemment sur les francophones et les anglophones.

De manière générale, le Parti libéral du Canada a fait élire à la Chambre des communes le plus grand nombre de femmes anglophones (52,7 %, soit 58/100), et plus que toutes les autres formations politiques réunies. En outre, il a nommé au Sénat un plus grand nombre de femmes anglophones (67,3 %, soit 33/49) et francophones (78,6 %, soit 11/14) que ne l’a fait le Parti progressiste-conservateur. Ce résultat n’étonne guère puisque le Parti libéral a dirigé les destinées du Canada pendant près de 75 ans au cours du xxe siècle. Ce modèle d’une hégémonie libérale doit toutefois être pondéré selon l’époque et le groupe linguistique, du moins pour ce qui est de la Chambre des communes. Au cours de la première période (de 1921 à juillet 1984), le Parti libéral a fait élire à la Chambre des communes une pluralité (41,9 %, soit 13/31) de députées anglophones et la totalité (100 %, soit 7/7) des francophones, alors que le rôle de leadership auprès de ces dernières revient au Parti progressiste-conservateur au cours de la deuxième période (de septembre 1984 à septembre 1993)[17]. La donne change complètement au sein du quatrième système partisan, alors que le Bloc québécois a fait élire une majorité (52,4 % soit 11/21) des députées francophones et le Parti libéral, une majorité (66 %, soit 35/53) des députées anglophones. En fait, c’est d’abord par le truchement de formations politiques autres que le Parti libéral du Canada (notamment le Bloc québécois et le Parti progressiste-conservateur) que les femmes des deuxième et troisième cohortes ont été élues à la Chambre des communes.

La proposition de Young (2002) selon laquelle le quatrième système partisan ne serait pas favorable à l’élection de femmes doit certes être nuancée. D’une part, près de la moitié des 155 femmes qui ont siégé à la Chambre des communes du Parlement canadien depuis 1921 ont connu une première victoire électorale au cours des années 90. Il est vrai que l’élection de 2000 n’a pas permis d’accroître la représentation des femmes à cette Chambre, mais c’est d’abord parce que les candidates n’ont pas obtenu leur juste part de circonscriptions concurrentielles (Tremblay 2002). Cette difficulté pourrait être atténuée lors de la prochaine élection si celle-ci n’est pas déclenchée inopinément et si, conséquemment, les femmes ont le temps de se mobiliser pour faire prévaloir leur candidature dans les circonscriptions électorales les plus susceptibles de mener à la victoire. D’autre part, le système partisan en place depuis 1993 a signifié une multiplication des tremplins électoraux à la disposition des femmes francophones (du moins celles du Québec) afin de se faire élire à la Chambre des communes. Alors que les députées francophones de la première cohorte ont dû passer par le Parti libéral pour devenir députées et celles de la deuxième, par le Parti progressiste-conservateur, celles de la troisième disposent encore du Parti libéral mais aussi du Bloc québécois pour ce qui est des Québécoises. Le système partisan des années 90 a également provoqué une multiplication des partis sous l’étiquette desquels les anglophones pouvaient solliciter un mandat à la Chambre des communes, mais leur dépendance au Parti libéral s’avère plus nette, puisque le Nouveau Parti démocratique et le Parti progressiste-conservateur sont peu concurrentiels et que le Parti réformiste/l’Alliance canadienne ne prise guère les candidatures de femmes.

L’état actuel des connaissances ne permet pas d’établir si les femmes se seraient faufilées à la Chambre des communes en bénéficiant de contextes électoraux moins concurrentiels, notamment à titre de candidates pour un parti autre que celui dont le leader a eu le privilège de déclencher les élections. Comme l’indique le tableau 2, une nette majorité des députées francophones (68,9 %, soit 31/45) et anglophones (70,9 %, soit 78/110) ont connu leur première victoire électorale sous l’étiquette d’un parti qui ne détenait pas les rênes du pouvoir exécutif au moment de l’appel du peuple aux urnes. D’un côté, ce résultat ne surprend guère puisqu’une majorité de candidates et de candidats aux élections fédérales défendent les couleurs d’un parti qui aspire au pouvoir. D’un autre côté, il est étonnant de constater que les francophones ne soient pas plus nombreuses à avoir brigué les suffrages sous les couleurs d’un parti d’opposition, et ce, considérant le poids important des francophones parmi les élues du Parti progressiste-conservateur en 1984 et du Bloc québécois au cours des années 90. En fait, le contre-poids anglophone provient des élues libérales et néo-démocrates de 1988 et, surtout, des libérales de 1993 ainsi que des néo-démocrates et réformistes/alliancistes de la troisième cohorte. Le tableau 2 ne révèle pas de fossé d’importance entre les francophones et les anglophones quant à l’accès au pouvoir par la voie d’un parti d’opposition, un équilibre qui se maintient au cours des trois périodes étudiées (quoique moins clairement pour la dernière). En conséquence, il n’est pas possible de soutenir que les femmes francophones élues à Ottawa ont été plus que leurs vis-à-vis anglophones cantonnées dans les rangs des partis d’opposition, victimes d’une double discrimination du fait de leur sexe et de leur langue maternelle. Francophones ou anglophones, les femmes accèdent au Parlement par les partis d’opposition[18].

L’accès au Parlement par la voie d’une élection partielle constitue un phénomène minoritaire en politique canadienne : des quelque 6 400 sièges à pourvoir à la Chambre des communes de 1921 à 2002, environ 950 l’ont été dans le contexte d’une élection partielle, soit près de 15 %. Les députées des deux communautés linguistiques canadiennes s’inscrivent dans cette tendance. Pourtant, près de trois fois plus d’anglophones que de francophones (12,7 % contre 4,4), en proportion, ont emprunté ce chemin, et cet écart s’explique par le phénomène de substitution à une figure masculine : en effet, comme nous l’avons vu précédemment, 6 des 14 députées anglophones élues pour la première fois à une élection partielle l’ont fait en remplacement d’un mari décédé ou malade, et ce, uniquement au cours de la première période. Le retrait de l’analyse de ces « femmes qui sont l’ombre de leur mari » ramène la proportion des députées anglophones élues pour la première fois à une élection partielle à 7,1 %, rapprochant ainsi leur taux de celui de leurs homologues francophones.

En somme, le cheminement politique et partisan des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à mai 2002 n’est certes pas polarisé, quoiqu’il donne lieu à certaines spécificités. Ainsi, si les députées francophones sont moins nombreuses que leurs vis-à-vis anglophones à avoir détenu des responsabilités dans leur parti avant de faire le saut en politique fédérale, l’inverse est vrai des sénatrices. Ces dernières ayant l’anglais comme langue maternelle étaient également moins nombreuses que les femmes des trois autres groupes considérés par cette analyse à être entrées au Parlement riches d’une expérience acquise en politique provinciale, municipale ou scolaire. La stratégie qui consiste à remplacer un mari décédé a été exploitée par des anglophones seulement, et ce, afin d’accéder à la Chambre des communes. Enfin, il appert que le système partisan que consacre l’élection de 1993 n’est pas nécessairement défavorable à l’élection de femmes ; pour ce qui est des francophones (notamment du Québec), il a signifié un certain affranchissement de la dépendance des femmes politiques à l’égard du Parti libéral et, parallèlement, une multiplication des tremplins à leur disposition pour se faire élire à la Chambre des communes.

Les mêmes carrières parlementaires pour les francophones et anglophones ?

Quatre variables composent le troisième et dernier axe d’analyse : le nombre d’années et de mandats en politique fédérale ainsi que les responsabilités parlementaires et ministérielles. Comme l’indique le tableau 3, la carrière en politique fédérale des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada depuis 1921 suit un déroulement très similaire, plus encore que ce n’est le cas selon les deux autres axes d’analyse.

Tableau 3

Carrière parlementaire en politique fédérale

* S.O. : sans objet. Bien qu’elle soit d’ordre géographique, la représentation au Sénat repose sur des régions et non sur des circonscriptions.

Les rares données qui existent suggèrent que la carrière politique des femmes à Ottawa serait relativement brève (Cochrane 1977 : 79-80 ; Kohn 1984), notamment parce que leurs candidatures seraient moins concurrentielles (c’est-à-dire situées dans des circonscriptions plus difficiles à remporter), une donnée qui ne fait pas consensus (Hunter et Denton 1984 ; Oakes 1994 : 183-185 ; Pelletier et Tremblay 1992 ; Studlar et Matland 1994, 1996 ; Tremblay 1995, 2002). Comme l’indique le tableau 3, il n’y a pas de différence appréciable quant à la longévité de la carrière politique des députées francophones et anglophones à Ottawa : les premières siègent en moyenne 6,7 années et les dernières un petit peu plus, soit 7,2 années. Cet équilibre se maintient pour les trois générations de femmes politiques (quoique l’écart soit un peu plus prononcé pour la première cohorte). La situation est toutefois autre pour les sénatrices : les anglophones séjournent plus longtemps au Sénat que les francophones, soit respectivement 10,2 ans et 7,0 ans. Cet écart est particulièrement marqué pour la première cohorte de sénatrices (16,7 contre 9,8 années), un déficit pour les francophones qui s’explique au moins par deux facteurs. En premier lieu, dès 1930, une première anglophone est nommée au Sénat, alors que le même honneur réservé à une francophone ne surviendra qu’en 1953. Cet écart a permis à des anglophones de disposer de représentantes au Sénat pendant 30 ans contre un maximum de 16 pour les francophones. En second lieu, quatre francophones seulement ont été nommées au Sénat au cours de la première période, dont l’une (Thérèse Casgrain) y est restée moins d’une année, exerçant ainsi une influence à la baisse sur la moyenne.

Une autre façon de mesurer la longévité de la carrière des femmes à Ottawa est de comptabiliser le nombre de mandats qu’elles y cumulent, opération qui ne révèle pas de différences significatives. Les francophones et les anglophones ne bénéficient peut-être pas, pendant toutes les périodes, des mêmes conditions de réélection simplement parce que le parti dont elles défendent les couleurs est sujet à une précarité électorale. Cela pourrait être le cas des députées francophones de la deuxième cohorte, dont beaucoup ont connu la défaite électorale en 1993 avec la déconfiture du Parti progressiste-conservateur. De manière générale, les députées francophones et anglophones partagent des proportions très voisines quant à leurs capacités de se faire élire une, deux ou trois fois et plus à la Chambre des communes, ce phénomène étant particulièrement vrai de la troisième génération. L’influence de la vague conservatrice (1984-1993) sur les francophones s’applique à celles qui ont connu plus d’un succès électoral.

Des travaux ont montré que, malgré leur nombre minoritaire à l’exécutif, les femmes y étaient quand même mieux représentées qu’au sein de la branche législative de l’État (Crossley 1997 ; Moncrief et Studlar 1996 ; Studlar et Moncrief 1997). Cette représentation plus enviable découle vraisemblablement de certaines conventions constitutionnelles présidant à la formation des gouvernements et, notamment, des cabinets : les diverses régions canadiennes, les sexes, les deux langues officielles, les intérêts agricoles, entre autres, comptent parmi les critères de représentation au sein de l’exécutif. Suivant ce raisonnement, les femmes francophones (qui, de fait, cumulent deux traits minoritaires) devraient jouir d’une meilleure représentation à l’exécutif que leurs vis-à-vis anglophones.

Les tendances dégagées au tableau 3 confirment partiellement cette hypothèse : en proportion, les députées et les sénatrices francophones sont plus nombreuses que leurs homologues anglophones à avoir détenu des responsabilités parlementaires[19] et ministérielles. Cependant, cet avantage des francophones varie selon la période considérée. Ainsi, les responsabilités parlementaires assumées par les sénatrices sont surtout attribuables à la période Chrétien (six des huit sénatrices francophones qu’il a nommées), alors que pour les députées, la période allant de 1921 à juillet 1984 assure la visibilité particulière de trois libérales francophones (soit Suzanne Beauchamp-Niquet, Monique Bégin et Jeanne Sauvé). Ce sont aussi ces femmes qui expliquent l’avantage des francophones sur le chapitre des responsabilités ministérielles, un phénomène limité à la première génération de députées fédérales. Force est de conclure que ces pionnières à la Chambre des communes ont aussi profité du French Power à Ottawa, et ce, en dépit des convictions féministes à peu près nulles du premier ministre Trudeau[20].

En somme, pour l’essentiel, la carrière parlementaire en politique fédérale des femmes élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à mai 2002 ne se distingue guère sur la base de la langue maternelle, bien que certaines nuances doivent être mentionnées : si les sénatrices francophones connaissent une carrière politique plus brève que leurs collègues anglophones, elles assument par ailleurs plus souvent des responsabilités parlementaires, à l’instar des députées francophones elles aussi engagées dans divers rôles parlementaires et ministériels.

Conclusion

Ainsi, les résultats de notre étude montrent, de façon générale, que les femmes francophones et anglophones élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Canada de 1921 à 2002 ne se distinguent guère au regard de leur profil sociodémographique, de leur cheminement politique et partisan et, surtout, de leur carrière en politique fédérale. Ce qui ne signifie pas que les deux groupes soient parfaitement identiques. Par exemple, les sénatrices francophones accèdent plus tard au Parlement que leurs vis-à-vis anglophones, elles ont moins souvent une formation universitaire et occupent moins fréquemment un poste de direction ou dans les affaires. Aucune francophone n’a jamais été élue au Parlement pour remplacer un mari décédé. Loin d’être préjudiciable aux francophones, l’environnement partisan en place depuis 1993 contribue à favoriser leur affranchissement du Parti libéral comme principal tremplin pour accéder au Parlement. Enfin, les députées et les sénatrices francophones héritent plus que les anglophones de divers rôles parlementaires et ministériels.

La principale conclusion à tirer de notre étude est que la langue ne constitue pas un facteur de clivage significatif chez les femmes élues et nommées en politique fédérale canadienne, du moins sur la base des quinze variables envisagées. En fait, francophones et anglophones se rejoignent plutôt sur le terrain de leur commune identité élitiste inhérente au fait d’appartenir à un club très sélect—celui des « membres du Parlement du Canada ». Il serait intéressant de vérifier si ce modèle existe aussi au sein de la seule autre législature bilingue au Canada, celle du Nouveau-Brunswick. En fin de compte, s’il existe deux solitudes au Canada, ce phénomène n’est pas renforcé par l’identité des femmes francophones et anglophones élues à la Chambre des communes et nommées au Sénat du Parlement canadien.

Par ailleurs, d’autres pistes de recherche mériteraient d’être poursuivies relativement au personnel politique fédéral. Par exemple, il serait intéressant de vérifier si le portrait dégagé ici quant à une relative similarité entre les députées et les sénatrices francophones et anglophones est un phénomène précisément féminin ou s’il s’applique également aux députés et aux sénateurs. Les francophones hors Québec, pour leur part, partagent-elles la même identité que les franco-Québécoises ou sont-elles plus près des anglophones qu’elles côtoient au quotidien ? (Le même questionnement s’applique également aux anglo-Québécoises relativement aux anglophones hors Québec et aux franco-Québécoises). Ces questions devraient être abordées pour mieux saisir la dynamique de la représentation politique au Canada, une dynamique où les identités ne sont probablement pas sans effet sur les opinions et les idéologies (Phillips 1995 ; Williams 1998).

Appendices

Note biographique

Manon Tremblay

Manon Tremblay est professeure titulaire au Département de science politique et directrice du centre de recherche Femmes et politique à l’Université d’Ottawa. Elle a publié dans plusieurs revues, dont l’Australian Journal of Political Science, l’International Political Science Review, l’International Review of Women and Leadership, Party Politics et la Revue canadienne de science politique. Auteure de l’ouvrage Des femmes au Parlement : une stratégie féministe ? (1999), et coauteure des Questionnements féministes et méthodologie de la recherche (2000), Maires et mairesses. Les femmes et la politique municipale (1997) et Que font-elles en politique ? (1995), elle est aussi directrice de publication de Politiques publiques canadiennes (1998) et codirectrice de publication des ouvrages suivants : Women and Electoral Politics in Canada (2003), Le parlementarisme canadien (2000), Women and Political Representation in Canada (1998) ainsi que Femmes et représentation politique au Québec et au Canada (1997). Elle a également dirigé un numéro spécial de la revue Politique et sociétés (1998) et de l’International Political Science Review (2000).

Notes

-

[1]

Cette image est encore présente dans le récent et très populaire film de Charles Binamé, Un homme et son péché.

-

[2]

Par exemple, en 1978 est présentée la première politique gouvernementale en matière de condition féminine, en 1979 est créé l’Office des services de garde à l’enfance, en 1981 est reconnue l’égalité des conjoints et conjointes, en 1989 est adoptée une loi sur le partage du patrimoine familial et en 1996, une loi sur l’équité salariale.

-

[3]

À n’en point douter, le fait de retenir les sénatrices constitue un trait d’originalité de notre recherche. En effet, si les études qui ont porté sur les députées fédérales canadiennes sont très peu nombreuses, aucune ne s’est intéressée aux sénatrices. Cette absence d’intérêt peut s’expliquer par le manque de légitimité dont est frappé le Sénat (et, par conséquent, les actrices et les acteurs qui y évoluent), notamment parce que ses membres sont nommés à la discrétion du premier ministre. Il n’en demeure pas moins que, même s’il se veut une constituante d’arrière-scène de la dynamique parlementaire canadienne, sur les plans constitutionnel et du processus de prise des décisions publiques, le Sénat est partie prenante au pouvoir législatif. Ayant dit cela, certaines opinions suggèrent que, le processus de sélection menant à la Chambre des communes et au Sénat différant totalement, il n’est pas possible de comparer les députées et les sénatrices selon les mêmes paramètres. D’un côté, la plupart des variables retenues traduisent des volets de l’identité communs aux unes et aux autres ; en d’autres termes, les réalités des unes ne sont pas artificiellement appliquées aux autres. De l’autre côté, notre analyse des données et l’interprétation des résultats tiennent compte des réalités propres à l’une et l’autre chambres du Parlement. Enfin, il existe en sciences politiques une longue et riche tradition d’analyse institutionnelle comparative. S’il fallait que soit fondée l’opinion selon laquelle des entités constituées selon des principes différents ne puissent être comparées, cela signifierait qu’un pan important des sciences politiques est dans l’erreur depuis longtemps et que bien des collègues se retrouveront demain au chômage !

-

[4]

Traditionnellement, le Parti conservateur interpelle l’électorat hors Québec, anglo-protestant et d’ascendance britannique ou nord-européenne. À cela s’ajoute, en 1984, le soutien de Québécois et de Québécoises nationalistes qui se volatilise en 1993. Le Parti libéral du Canada (PLC), historiquement ancré en milieu urbain, bénéficie plutôt des faveurs des minorités ethniques ainsi que de la population canadienne-française catholique au Québec et dans les Maritimes, ces dernières étant toutefois emportées par la vague conservatrice de 1984. Sous le leadership de Jean Chrétien, le PLC s’enracine résolument en Ontario et, dans une moindre mesure, au Canada atlantique et au Québec. Deux partis sont venus s’ajouter depuis 1993 : le Bloc québécois, qui repose sur les nationalistes franco-québécois et le Parti réformiste/l’Alliance canadienne, qui s’appuie sur l’électorat populiste et néo-conservateur de l’Ouest canadien.

-

[5]

La notion de « compétitivité » fait référence à la désirabilité (ou force d’attraction) qu’engendrent les investitures d’une formation politique selon son succès électoral estimé au départ d’une campagne électorale (pour une application empirique de la notion de compétitivité, voir Pelletier et Tremblay (1992). En règle générale, un parti au pouvoir est réputé offrir des circonscriptions plus concurrentielles que les partis d’opposition, et ce, parce qu’il déclenche les élections au moment où la conjoncture lui est favorable et que ses chances d’être reporté au pouvoir sont importantes. Cela ne veut pas dire que les partis d’opposition ne sont pas concurrentiels, mais que leur compétitivité se révèle plutôt en cours de campagne électorale alors qu’ils n’ont plus d’investitures à offrir.

-

[6]

Cette hypothèse est inspirée de Black (2003) qui l’applique à la représentation à la Chambre des communes des femmes issues de groupes minoritaires. Par ailleurs, cette variable ne concerne pas les sénatrices puisque ce n’est qu’à titre exceptionnel que le premier ministre ira chercher des recrues au Sénat pour constituer son gouvernement.

-

[7]

Il s’agit des biographies publiées par le Guide parlementaire canadien et le Répertoire parlementaire canadien (voir les références à la fin de l’article) ainsi que dans le site Web de la Chambre des communes et du Sénat du Canada. La constitution de ces biographies de longueur variable est entreprise au moment de la première élection d’une députée ou d’un député au Parlement fédéral et elles sont mises à jour au gré des événements qui ponctuent la vie des parlementaires.

-

[8]

Cette information provient du Bureau du Directeur général des élections qui, jusqu’à la réforme électorale de 2000, classait, conformément aux exigences de la Loi électorale du Canada, les circonscriptions selon leur caractère urbain ou rural, et ce, par l’application d’un simple ratio mathématique.

-

[9]

Voir les sites Web suivants :

www.parl.gc.ca/common/SenatorsMembers_house.asp?Language=F& Parl=37&Ses=2&Sect=hochist ; www.parl.gc.ca/common/Senators Members_senate.asp?Language=F&Parl=37&Ses=2&Sect=senhist. Ces pages informent les internautes non seulement sur les femmes élues et nommées ayant remplacé une figure masculine, mais aussi sur les filiations des parlementaires élus et nommés.

-

[10]

Pour ce qui est de la scolarité, puisque le critère adopté a été le fait d’être titulaire ou non d’un diplôme universitaire, ont été classées comme non universitaires les femmes dont les biographies indiquaient qu’elles avaient terminé seulement quelques cours à l’université. S’agissant de l’occupation, là aussi les catégories ont été dessinées de manière à limiter l’espace d’interprétation : les avocates et les autres professionnelles sont diplômées de l’université, les directrices sont le plus souvent cadres (que ce soit dans le privé ou le public) et les femmes d’affaires possèdent dans de nombreux cas leur propre entreprise ; la catégorie « Autres » regroupe les emplois d’exécution (par exemple, celui d’infirmière auxiliaire sans baccalauréat en science infirmière), les femmes au foyer et les retraitées.

-

[11]

Les tests de signification (comme le chi-deux ((2) de Pearson) ont pour objet d’établir si les fréquences observées dans la distribution des unités entre les différentes cellules d’un tableau de contingence reflètent les fréquences théoriques (ou la population) ou si elles résultent plutôt d’un processus d’échantillonnage. Ces tests permettent donc d’évaluer la fiabilité des fréquences observées en considération du fait que travailler avec des échantillons comporte des risques d’erreur qui, conséquemment, entravent la capacité de généraliser à l’ensemble d’une population des observations tirées d’un échantillon de cas. Lorsqu’une population en entier est prise en compte par les observations, la distribution des fréquences observées n’est pas touchée par une telle limite et n’exige donc pas d’évaluer le niveau d’incertitude ou de fiabilité des résultats, tel qu’il est exprimé dans les niveaux de confiance. Par ailleurs, des tests de signification sont parfois effectués malgré tout avec des populations alors traitées comme des échantillons aléatoires, les fréquences observées étant comparées à un modèle théorique de normalité (la courbe normale). Cette démarche n’est pas pertinente dans notre recherche parce qu’il est clair que la population à l’étude n’est pas constituée selon des paramètres de normalité. Enfin, on pourrait invoquer que des tests de signification s’imposent lorsque les analyses sont effectuées par cohorte (et donc « sous-échantillon »). Or, dans notre recherche, les cohortes ne sont pas des sous-échantillons, d’abord parce qu’elles ne viennent pas d’un échantillon plus large et ensuite parce que chaque cohorte englobe l’univers des cas propres à un découpage historique. Les cohortes en elles-mêmes sont des populations.

-

[12]

Certaines personnes pourraient arguer que ce découpage est arbitraire en ce qu’il ne repose sur aucune analyse sociohistorique plus globale et, notamment, qu’il ne tient pas compte du mouvement d’affirmation nationale au Québec et de l’obtention des droits politiques aux niveaux provincial et municipal. Le découpage privilégié reflète la réalité fédérale parce que, d’une part, il s’agit de femmes politiques fédérales et que, d’autre part, les variables retenues interpellent la vie politique fédérale et non les développements aux paliers subalternes de gouvernement. Il y a toutefois une exception, soit le fait d’avoir été élue à un autre palier de gouvernement. Or, on pourrait avancer qu’il est impossible de parler des précédents des députées du Québec à Ottawa alors que les Québécoises ont dû attendre 1940 pour voter aux élections provinciales. Cet argument est facilement réfutable puisque les premières Québécoises à franchir le seuil de la Chambre des communes en 1972 ont tout de même disposé de 32 années pour faire leurs armes en politique provinciale et municipale.

-

[13]

Le critère utilisé pour répartir les femmes politiques fédérales entre l’un ou l’autre groupe linguistique est la langue maternelle. Pour la très grande majorité des femmes politiques, le classement n’a posé aucun problème. Pour quelques députées et sénatrices, la langue de l’école fréquentée au primaire a constitué le critère de décision. Par ailleurs, les femmes issues de communautés culturelles communiquant à la maison dans une langue autre que le français ou l’anglais ont dû, dans l’espace public, s’inscrire à une école fonctionnant en français ou en anglais.

-

[14]

Des voix pourraient soutenir qu’il n’est pas possible de comparer les députées et les sénatrices à la lumière de ces variables, les premières étant élues et les autres, nommées. Dans notre recherche, deux variables ne s’appliquent pas aux femmes membres du Sénat et alors des comparaisons ne sont évidemment pas faites. Pour les autres variables, non seulement les comparaisons font ressortir plusieurs observations empiriquement valables mais, en conséquence, elles font mentir cette position méthodologique qui condamne l’examen comparatif d’entités constituées selon des principes différents.

-

[15]

Cela a sans doute été le cas de Monique Bégin, Andrée Champagne, Lucienne Robillard ou Jeanne Sauvé.

-

[16]

Selon Bickerton, Gagnon et Smith (2002 [1999] : 18-27), quatre systèmes partisans, plus un intermède conservateur, ont ponctué la scène fédérale canadienne depuis la Confédération : de 1867 à 1921, de 1921 à 1957-1958, de 1962 à 1984, puis de 1993 à maintenant, l’intermède conservateur s’échelonnant de 1984 à 1993. Ce découpage traduit une reconfiguration des interactions entre les partis politiques et l’électorat où ceux-là, d’un système à l’autre, disposent d’appuis électoraux différents sur les plans social et régional.

-

[17]

On pourrait arguer que l’élection, en 1984, d’un grand nombre de candidates franco-Québécoises conservatrices ne correspond pas à l’appui traditionnel donné à ce parti par un électorat anglophone principalement situé dans l’Ouest canadien. Des éléments qui ont rendu possible le raz-de-marée conservateur de 1984, retenons : un leader conservateur anglo-Québécois et un Parti progressiste-conservateur reconstitué notamment de « nationalistes mous » et de fédéralistes désenchantés désireux d’aménager une niche acceptable pour le Québec au sein de l’ensemble canadien (Bickerton, Gagnon et Smith 2002 [1999] : 58-63). Par ailleurs, certaines critiques ont soutenu que l’augmentation de la représentation des femmes à la Chambre des communes en 1984 était une sorte d’accident de parcours : le Parti progressiste-conservateur étant traditionnellement non concurrentiel au Québec, ses candidatures n’offraient guère de chances de succès et donc revenaient plus aisément à des femmes. Studlar et Matland (1994) ont montré que cette lecture des faits n’est pas fondée : peu importe l’issue qui aurait pu être celle du scrutin de 1984, les femmes auraient amélioré leur représentation à la Chambre des communes, et ce, parce que les autres partis (notamment le Parti libéral) avaient confié des circonscriptions concurrentielles à leurs candidates.

-

[18]

Cela ne veut pas dire que les francophones et les anglophones sont proportionnellement représentées parmi les candidatures défaites, une donnée que notre recherche ne permet pas de vérifier.

-

[19]

Les responsabilités parlementaires se réfèrent à des rôles politiques qui se déploient d’abord et avant tout dans l’une des deux chambres du Parlement, dont la présidence de la Chambre des communes et du Sénat, les rôles de leaders parlementaires à la Chambre et de leaders du gouvernement au Sénat, les whips et les secrétaires parlementaires, la présidence et la vice-présidence de comités parlementaires, de comités sénatoriaux et de comités mixtes de la Chambre et du Sénat et, enfin, les rôles de critiques de l’opposition. Les responsabilités parlementaires font souvent office d’école d’apprentissage des responsabilités ministérielles.

-

[20]

Entretiens privés avec des députées et des sénatrices libérales ayant connu Pierre Elliott Trudeau. Certaines opinions pourraient voir dans quelques mesures adoptées par ce dernier (comme la Loi sur le divorce, la possibilité de recourir à un avortement avec l’aval de comités d’avortement thérapeutique ou la décriminalisation de l’homosexualité) des indicateurs de son féminisme. On peut émettre une autre interprétation : Pierre Elliott Trudeau était un libéral de pensée et, à cet égard, moult études ont montré la proximité idéologique entre libéralisme social et féminisme (Cook 1989 ; Cook et Wilcox 1991 ; Klein 1984 : 115-117 ; Reingold et Foust 1998 ; Rhodebeck 1996).

Références

- ANDREW, Caroline, 1991 « Le pouvoir local : stratégie de pouvoir ou nouvelle impasse pour les femmes? », dans Conseil du Statut de la femme (CSF), L’égalité. Les moyens pour y arriver. Québec, Les Publications du Québec : 63-75.

- ANDREW, Caroline, 1984 « Les femmes et la consommation collective : les enjeux de l’engagement politique », Politique, 5 : 107-122.

- ARSCOTT, Jane, 1997 « Between the Rock and a Hard Place : Women Legislators in Newfoundland and Nova Scotia », dans Jane Arscott et Linda Trimble (dir.), In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace & Company : 308-337.

- ARSCOTT, Jane, et Linda TRIMBLE, 1997 « Introduction. In the Presence of Women : Representation and Political Power », dans Jane Arscott et Linda Trimble (dir.), In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace & Company : 1-17.

- BASHEVKIN, Sylvia B., 1983 « Social Background and Political Experience : Gender Differences Among Ontario Provincial Party Elites, 1982 », Atlantis. A Women’s Studies Journal/Journal d’études sur la femme, 9, 1 : 1-12.

- BASHEVKIN, Sylvia B., 1982 « Women’s Participation in the Ontario Political Parties, 1971-1981 », Journal of Canadian Studies, 17, 2 : 44-54.

- BICKERTON, James, Alain-G. GAGNON et Patrick J. SMITH, 2002 [1999] Partis politiques et comportement électoral au Canada. Montréal, Boréal.

- BLACK, Jerome H., 2003 « Minority Women MPs: Differences That Matter », dans Manon Tremblay et Linda Trimble (dir.), Women and Electoral Politics in Canada. Don Mills, Oxford University Press : 59-74.

- BLACK, Jerome H., 2000 « Entering the Political Elite in Canada : The Case of Minority Women as Parliamentary Candidates and MPs », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 37, 2 : 143-166.

- BLACK, Jerome H., 1997 « Minority Women in the 35th Parliament : A New Dimension of Social Diversity », Canadian Parliamentary Review, 20, 1 : 17‑22.

- BLACK, Jerome H., et Lynda ERICKSON, 2000 « Similarity, Compensation or Difference ? A Comparison of Female and Male Office-seekers », Women & Politics, 21, 4 : 1‑38.

- BRODIE, M. Janine, 1985 Women and Politics in Canada. Toronto, McGraw-Hill Ryerson.

- BRODIE, M. Janine, 1977 « The Recruitment of Canadian Provincial Women Legislators, 1950-1975 », Atlantis. A Women’s Studies Journal/Journal d’études sur la femme, 2, 2 (partie I) : 6-17.

- BRODIE, M. Janine, et Jill VICKERS, 1981 « The More Things Change… Women in the 1979 Federal Campaign », dans Howard R. Penniman (dir.), Canada at the Polls, 1979 and 1980. A Study of the General Elections. Washington, American Enterprise Institute for Public Policy Research : 322‑336.

- BURT, Sandra, et Elizabeth LORENZIN, 1997 « Taking the Women’s Movement to Queen’s Park : Women’s Interests and the New Democratic Government of Ontario », dans Jane Arscott et Linda Trimble (dir.), In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace & Company : 202-227.

- CARBERT, Louise, 2002 « Historical Influences on Regional Patterns of the Election of Women to Provincial Legislatures », dans William Cross (dir.), Political Parties, Representation, and Electoral Democracy in Canada. Don Mills, Oxford University Press : 201-222.

- COCHRANE, Jean, 1977 Women in Canadian Politics. Toronto, Fitzhenry & Whiteside.

- COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR LA SITUATION DE LA FEMME AU CANADA (COMMISSION BIRD), 1970 Rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada. Ottawa, Information Canada.

- COOK, Elizabeth Adell, 1989 « Measuring Feminist Consciousness », Women & Politics, 9, 3 : 71‑88.

- COOK, Elizabeth Adell, et Clyde WILCOX, 1991 « Feminism and the Gender Gap—A Second Look », Journal of Politics, 53, 4 : 1111-1122.

- CROSSLEY, John, 1997 « Picture This : Women Politicians Hold Key Posts in Prince Edward Island », dans Jane Arscott et Linda Trimble (dir.), In the Presence of Women. Representation in Canadian Governments. Toronto, Harcourt Brace & Company : 278-307.

- DAHLERUP, Drude, 1988 « From a Small to a Large Minority. Women in Scandinavian Politics », Scandinavian Political Studies, 11, 4 : 275-299.

- DIEKHOFF, George M., 1996 Basic Statistics for the Social and Behavioral Sciences. Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall.

- DOMAGALSKI, Marilyn, 1986 « The Role of Canadian Women in Federal and Provincial Politics », dans Robert J. Fleming (dir.), Canadian Legislatures. The 1986 Comparative Study. Toronto, Office of the Assembly : 39-43.

- ERICKSON, Lynda, 1997 « Canada », dans Pippa Norris (dir.), Passages to Power. Legislative Recruitment in Advanced Democracies. Cambridge, Cambridge University Press : 33-55.

- ERICKSON, Lynda, 1991 « Les candidatures de femmes à la Chambre des communes », dans Kathy Megyery (dir.), Les femmes et la politique canadienne. Pour une représentation équitable. Montréal, Wilson & Lafleur : 111-137 (volume 6 de la Collection d’études de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis).

- HUNTER, Alfred A., et Margaret A. DENTON, 1984 « Do Female Candidates “Lose Votes”? The Experience of Female Candidates in the 1979 and 1980 Canadian General Elections », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 21, 4 : 395-406.

- KANTER, Rosabeth Moss, 1977 « Some Effects of Proportions on Group Life : Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women », American Journal of Sociology, 82, 5 : 965-990.

- KAY, Barry J., et autres, 1987 « Gender and Political Activity in Canada, 1965-1984 », Canadian Journal of Political Science, 20, 4 : 851-863.

- KLEIN, Ethel, 1984 Gender Politics. From Consciousness to Mass Politics. Cambridge, Harvard University Press.

- KOHN, Walter S.G., 1984 « Women in the Canadian House of Commons », American Review of Canadian Studies, 14, 3 : 298-311.

- MACINNIS, Grace, 1972 « Women and Politics », The Parliamentarian, 53, 1 : 8-12.

- MASSICOTTE, Louis, 2000 « Le pouvoir exécutif : la monarchie et le conseil des ministres », dans Manon Tremblay, Réjean Pelletier et Marcel R. Pelletier (dir.), Le parlementarisme canadien. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval : 265-296.

- MATLAND, Richard E., et Donley T. STUDLAR,, 1998 « Gender and the Electoral Opportunity Structure in the Canadian Provinces », Political Research Quarterly, 51, 1 : 117-140.

- MONCRIEF, Gary F., et Donley T. STUDLAR, 1996 « Women Cabinet Ministers in Canadian Provinces 1976-1994 », Canadian Parliamentary Review, automne : 10-13.

- MONCRIEF, Gary F., et Joel A. THOMPSON, 1991 « Urban and Rural Ridings and Women in Provincial Politics : A Research Note on Female MLAs », Canadian Journal of Political Science, 24, 4 : 831-837.