Abstracts

Résumé

Les organisations communautaires faisant office de street-level bureaucrats ont été étudiées par le biais du rôle et du travail de médiation d’agents qui, dans des contextes locaux spécifiques, facilitent ou contraignent l’accès des bénéficiaires à des services publics de première nécessité. À partir du cas des dirigeant·es piqueteros en charge des prestations sociales en Argentine, cet article se propose d’appréhender à travers la notion de champ interstitiel la genèse et la dynamique d’un groupe d’intermédiaires de l’aide sociale situé au carrefour de plusieurs champs (politique, bureaucratique, économique). Tout d’abord, la théorie des champs mise en oeuvre ici confirme que l’on ne peut s’en tenir aux seuls enjeux idéologiques ni à quelques trajectoires singulières dans l’analyse des groupes des intermédiaires de l’aide sociale. À partir d’approches qualitatives et quantitatives des carrières ayant abouti à une analyse factorielle des correspondances multiples, l’article montre que la légitimité de ces groupes d’intermédiaires auprès des bases populaires qu’ils représentent repose sur d’importantes ressources culturelles et militantes. Placés à la tête d’associations ayant acquis des fonctions de guichet de l’État, ces intermédiaires ont consolidé leur rôle de représentant des quartiers populaires et, par là même, leur attrait auprès des univers de pouvoir. Or, ils se retrouvent dans le même temps captifs de ce poste qu’ils doivent à tout prix préserver pour continuer à se procurer des opportunités professionnelles en dehors de l’espace piquetero. Enfin, l’entrelacement des logiques militantes, bureaucratiques et entrepreneuriales propres à ce champ met en évidence les reconfigurations du champ politique argentin à partir des années 2010 avec l’entrée de ces nouveaux acteurs que sont les partisan∙es des nouvelles droites.

Mots-clés :

- champ interstitiel,

- intermédiaires,

- politiques sociales,

- street-level bureaucrats,

- dirigeants associatifs,

- piqueteros,

- analyse des correspondances multiples,

- Argentine

Abstract

Community organizations acting as street-level bureaucrats were studied through the role and mediation of agents who, in specific local contexts, facilitate or constrain the access of beneficiaries to basic public services. Centred on the case of piquetero leaders in charge of social benefits in Argentina, this article seeks to understand, through the notion of interstitial field, the genesis and dynamics of a group of social assistance intermediaries located at the crossroads of several fields (political, bureaucratic, economic). First of all, the field theory implemented here confirms that the role of social assistance intermediary groups cannot be understood solely on the basis of ideological issues or the description of a few singular trajectories. Founded on qualitative and quantitative career approaches that resulted in a factorial analysis of multiple correspondences, the article shows that the legitimacy of this group of intermediaries with the popular bases that they represent rests on significant cultural and activist resources. Placed at the head of associations that have acquired state “counter” functions, these intermediaries have consolidated their role as representatives of working-class neighbourhoods and, thereby, their appeal to the worlds of power. At the same time, however, they find themselves captive in this position which they must preserve at all costs in order to continue to obtain professional opportunities outside the piquetero space. Finally, the interweaving of militant, bureaucratic, and entrepreneurial logics specific to this field highlights the reconfigurations of the Argentinian political field from the 2010s with the entry of these new actors who are the supporters of the new Right.

Keywords:

- interstitial field,

- intermediaries,

- social policies,

- street-level bureaucrats,

- leaders,

- piquetero Movement,

- Argentina,

- multiple correspondence analysis

Article body

Il va de soi que l’action publique n’est aujourd’hui plus le seul fait de l’État. Les nouveaux modes de gouvernance ont en effet favorisé l’accès des mouvements et des organisations communautaires à but non lucratif à la mise en oeuvre de l’action publique (Marwell 2007 ; Brodkin 2012 ; Duvoux 2015 ; Fyall 2016 ; Hamidi 2017 ; Levine Daniel et Fyall 2019). La délivrance des aides sociales s’opère également de plus en plus souvent par l’intermédiaire de partenariats mixtes public/privé (Kamerman 1983 ; Harris et Bridgen 2007). Dans cette nouvelle configuration, les associations deviennent de facto des relais incontournables de l’intervention étatique (Engels et al. 2006 ; Cottin-Marx et al. 2017) et, comme les brokers vis-à-vis leurs client∙es, elles assurent parfois une mission de protection et de sécurité à la place de l’État (Hilgers 2009 ; 2012). En Amérique latine, l’intermédiation des associations a surtout proliféré depuis les politiques d’austérité des gouvernements de la région dans les années 1990 (Nagels 2014 ; Barrault, Maillet et Vommaro 2019) qui, sous la pression des organismes financiers internationaux, ont débouché sur l’adoption de programmes sociaux ciblés (notamment les conditional cash transfer programs) dont la gestion est désormais confiée à des organisations communautaires (Dufour, Boismenu et Noël 2003).

À la suite des travaux consacrés aux street-level bureaucrats (Lipsky 1980 ; Rathgeb Smith et Lipsky 1993 ; Dubois 2013), à l’administration de guichet (Weller 1999 ; Siblot 2005 ; Spire 2008 ; Dubois 2010 ; 2012) et au community organizing (Marwell 2004 ; Talpin 2016), des enquêtes axées sur les pratiques ont mis au jour la place croissante occupée par les associations et les organisations non gouvernementales (ONG) en tant qu’agences bureaucratiques de terrain dans la prestation de services auprès de populations paupérisées (Dubois 2013). S’intéressant au rôle politique des organisations communautaires dans les campagnes électorales (Marwell 2004 ; 2007) ou dans le travail militant et le plaidoyer pour l’accès aux droits sociaux (Clemens et Guthrie 2010 ; Hasenfeld et Garrow 2012 ; Pette 2012 ; Rodríguez Blanco 2018), d’autres travaux ont décrit les aspects habituellement négligés de la représentation des franges défavorisées qu’elles recrutent. En outre, l’étude de ces intermédiaires a permis de faire émerger de nombreuses catégorisations : « street-level bureaucrat » (Lipsky 1980 ; Sa Vilas Boas 2013), « broker » (Tarrow et McAdam 2005), « referente » (Quirós 2011), « leader associatif », « agent de résolution de problèmes » (Auyero 1997), « bureaucrate paraétatique » (Vommaro 2019), « expert-militant », « ambassadeur des politiques publiques » (Porto de Oliveira 2020), « passeur », « courtier » (Nay et Smith 2002 ; Laurens 2015), « agent intermédiaire ou neighbourhood-level bureaucrat » (Rodríguez Blanco 2018). De façon générale, à travers l’appréhension du rôle concret des intermédiaires au sein de programmes et de secteurs spécifiques d’intervention de l’État (Bourgeois 2001 ; Weill 2014 ; Pette et Éloire 2016 ; Hamidi et Paquet 2019 ; Perelmiter 2012 ; 2016 ; Vázquez 2020), d’organisations communautaires et de quartiers populaires (Marwell 2004 ; Tissot 2005 ; Rodríguez Blanco 2011) et les configurations sous-jacentes aux pratiques des agent∙es de terrain (Miaz 2019 ; Tomkinson et Miaz 2019), l’ensemble de cette littérature a le mérite d’avoir renouvelé le regard sur la mise en oeuvre des politiques publiques.

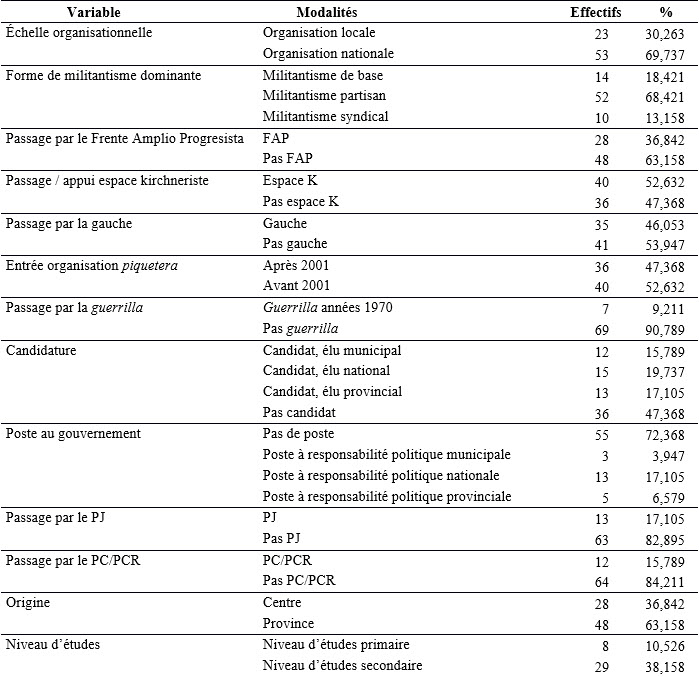

En revanche, il faut bien reconnaître que ces différents travaux n’ont pas ou peu contribué à analyser la sociographie de ces groupes d’intermédiaires, de sorte qu’ils ne se donnent pas les moyens de répondre à la question de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité de leur carrière et, encore moins, à celle de leurs principes générateurs. Or, en considérant le groupe des dirigeant∙es piqueteras et piqueteros ayant obtenu la gestion d’un ensemble de prestations sociales en Argentine au prisme de la théorie de champs de Pierre Bourdieu (1997), nous nous proposons dans cet article d’appréhender les conditions sociales de possibilité d’une catégorie d’intermédiaires de l’aide sociale. Nées dans le cadre d’un mouvement social contestataire au milieu des années 1990, les organisations piqueteras ont fait du barrage de routes (piquete) leur mode d’action privilégié (Svampa et Pereyra 2004). Pourvus d’une capacité de pression politique et d’une visibilité médiatique acquises au cours du conflit, leurs dirigeant∙es se sont ainsi imposé∙es au début des années 2000 comme des interlocuteurs légitimes face aux pouvoirs publics. Or, dans les années 2000, la décision du gouvernement progressiste de la coalition Frente por un País Solidario (FREPASO)[1] d’ouvrir aux divers collectifs piqueteros la possibilité d’administrer des allocations, si elle a pour effet de fragmenter le mouvement, va surtout entraîner l’émergence d’une catégorie d’intermédiaires de l’aide sociale (Rodríguez Blanco 2018). Nombreuses sont les études consacrées aux piqueteros qui relèvent de typologies plus ou moins formalisées sur la base des distinctions idéologiques et/ou des pratiques militantes que les dirigeant∙es de ces organisations choisissent souvent de mettre en avant (Quirós 2011 ; Pérez 2018 ; Manzano 2013 ; parmi d’autres)[2]. Par conséquent, on ignore souvent tout des ressources et des facteurs par lesquels elles et ils ont été conduit∙es à endosser ce rôle : Qui sont socialement et professionnellement ces intermédiaires entre gouvernant∙es et gouverné∙es ? Comment sont-elles et ils parvenu∙es à devenir les porte-parole d’organisations issues des quartiers populaires ? Autrement dit, de quelle manière ont-elles et ils pu gagner en légitimité vis-à-vis du secteur de la représentation politique officielle ? C’est en cherchant à répondre à ces différentes questions qu’une base de données relatives aux propriétés et trajectoires des dirigeant∙es a été élaborée à partir d’une enquête ethnographique et prosopographique de longue durée au sein des organisations piqueteras (Lemercier et Zalc 2008 ; Picard et Zalc 2012 ; Charle 2013). Sur la base de traitements statistiques et d’une analyse factorielle des correspondances multiples (Lebaron et Le Roux 2013 ; Rossier et Fillieule 2019 ; Duval 2013), il s’est agi de construire l’espace des dirigeant∙es sur les plans aussi bien morphologique que dynamique et relationnel.

Nous verrons que l’on a affaire ici non pas à un champ autonome tel que Pierre Bourdieu (1984) en a défini les principales propriétés, mais plutôt à un champ interstitiel. Comme l’ont montré plusieurs travaux sur les milieux de la réforme urbaine à la fin du XIXe siècle (Topalov 1999), le droit et l’expertise (Medvetz 2012 ; Lee Mudge et Vauchez 2012), ou encore les intellectuel∙les (Attencourt 2021) dans des cadres nationaux et transnationaux, cette notion vise à utiliser les instruments du champ pour rendre compte d’espaces[3] aux frontières mouvantes et poreuses qui se situent au carrefour de plusieurs champs historiquement constitués. Dans le cas des dirigeant∙es piqueteras et piqueteros, elle permet donc de rendre compte de la genèse et de la structuration d’un espace où les enjeux de luttes importés des champs étatique, politique et entrepreneurial offrent des opportunités de s’y faire une place. Après avoir précisé les conditions par lesquelles il a été possible d’appréhender les contours flous de cette population d’intermédiaires, nous donnerons à voir ce qui sépare en termes de caractéristiques scolaires, professionnelles et militantes ces dirigeant∙es des milieux populaires qu’elles et ils représentent. Par la suite, nous nous sommes attachée à restituer les logiques sous-jacentes au champ interstitiel constitué par les positions et les prises de position de ces dirigeant∙es qui, pourvu∙es d’espèces différenciées de capital partisan, associatif et syndical, ont su se saisir de ces nouvelles activités de gestion de la pauvreté offertes par les gouvernements pour aspirer ou accéder à des carrières parallèles, à commencer par celles de fonctionnaires, d’élu∙es ou d’entrepreneur∙es.

Saisir des positions floues

Absent∙es des statistiques officielles et des ouvrages du type Who’s Who, les dirigeant∙es des organisations de chômeur∙euses et travailleur∙euses précaires ne forment pas une catégorie évidente. En grande majorité des hommes, ces dirigeant∙es sont pour la plupart issus des milieux politiques les plus traditionnels. Auto-désigné∙es à la tête des organisations depuis leur création en 1996, elles et ils sont devenu∙es des intermédiaires entre l’État et les populations de chômeur∙euses. Connus dans le discours indigène et savant comme des referentes ou des dirigentes barriales (dirigeant∙es de quartier), elles et ils occupent toutefois des positions difficilement saisissables car avant tout informelles et floues du point de vue statutaire. Or, celles-ci ont pris une tout autre ampleur avec la stabilisation des organisations et à partir du moment où il a fallu négocier des aides ou des subsides avec les pouvoirs publics, mobiliser des adhérent∙es, intervenir à la radio ou à la télévision, participer à des campagnes ou encore à des élections. Comme nous le verrons, ces postes ont dès lors signifié pour les dirigeant∙es le moyen de consolider des carrières dans les marges du champ politique avec plus ou moins de succès.

Pour analyser les trajectoires des dirigeant∙es piqueteras et piqueteros, nous avons élaboré une base de données de 76 dirigeant∙es « représentatifs » des mouvements de chômeur∙euses et travailleur∙euses précaires en Argentine. À partir d’un échantillonnage à choix raisonnés, nous avons intégré ici les dirigeant∙es des organisations piqueteras citées dans la littérature – des plus locales aux nationales – en recoupant enquête de terrain, archives journalistiques[4] et littérature universitaire. Une fois la population délimitée, nous avons collecté les données relatives aux propriétés sociales et aux trajectoires socioprofessionnelles et militantes des dirigeant∙es. Or, rien de moins évident quand nous avons affaire à des fractions d’individus autres que celles des classes dirigeantes et pour lesquels les données biographiques sont visibilisées de manière inégale et lacunaire (médias, édition, etc.) suivant les écarts de notoriété publique entre dirigeant∙es. Deux sources ont néanmoins permis de compenser ce manque. Nous disposions pour 28 % de l’échantillon (N = 21) d’un à plusieurs entretiens réalisés avec des dirigeant∙es d’organisations piqueteras au cours de notre enquête de terrain. En outre, il a été possible d’exploiter les informations fournies par la presse et les pages Web personnelles. Au final, notre base de données contient 20 variables et 50 modalités ayant été analysées au moyen de traitements multivariés et, notamment, d’une analyse factorielle des correspondances multiples (ACM)[5].

La distance sociale et politique aux bases

Les dirigeant∙es des groupes piqueteros présentent une série de propriétés sociales en termes de genre, de génération, d’appartenance sociale, de niveau éducatif et de profession qui contrastent avec celles propres aux classes populaires[6] dont elles et ils sont les porte-parole.

Le groupe des dirigeant∙es est majoritairement masculin (75 %). La faible proportion de dirigeantes (25 %) n’a rien d’étonnant si nous la comparons aux résultats établis en 2014 pour les postes de direction politique en Argentine avec 23 % de femmes malgré la loi sur les quotas des femmes promulguée en 1991 (Caminotti 2014). Par ailleurs, à cette population des dirigeant∙es très masculinisée s’oppose celle des femmes surreprésentées dans les positions subalternes (Cross et Freytes Frey 2007) qu’offrent les organisations à travers ces tâches dites communautaires, d’administration, de soin et de maintien de la survie : réception et distribution de marchandises, organisation de marchés de troc, gestion de cantines populaires et de crèches, participation à des ateliers de couture et organisation matérielle des barrages de route[7]. Ce milieu militant entretient de ce point de vue une forte division sexuelle du travail qui ne se distingue guère de celle retrouvée dans les mouvements sociaux ou les partis politiques décrits tant par Hélène Combes (2011) au Mexique que Lucie Bargel et Xavier Dunezat (2009) ou Mathilde Pette (2012) en France.

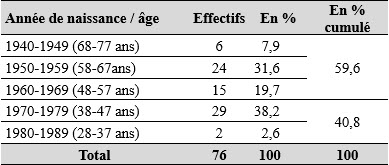

Dans les mouvements sociaux ou les organisations politiques, le fait d’appartenir à telle ou telle génération a des effets déterminants sur les pratiques d’engagement, le type de militantisme et le rôle de dirigeant endossé (Pagis 2014 ; Mauger 2015). Sous l’angle de l’âge, prédominent les générations de dirigeant∙es né∙es dans les années 1970, c’est-à-dire celles et ceux âgé∙es de plus de 48 ans en 2017. Ce qui frappe avant tout dans cette distribution, c’est le poids massif des individus ayant vécu la période de la dictature militaire (1976-1983), autour de 96 %, comparé à celui tout à fait modeste de ceux nés à partir des années 1980. Cette donnée recoupe par ailleurs le clivage qui s’est instauré entre dirigeant∙es expérimenté∙es, proches de la politique institutionnelle, et les plus jeunes davantage investis au sein de mouvements radicaux peu visibles.

Tableau 1

Appartenance générationnelle (classes d’âge en 2017) des dirigeant∙es piqueteros

S’agissant du lieu de naissance, nous constatons la prépondérance des provinces (82,7 %) sur la capitale (10,3 %). La plupart des individus provinciaux proviennent des villes les plus peuplées et les plus industrialisées du pays, à l’image de Buenos Aires (29,3 %) et de Córdoba (13,8 %) qui constituent également d’importants centres politiques et éducatifs. L’étude du lieu de la résidence actuelle montre par ailleurs que la majorité des dirigeant∙es habitent dans la province de Buenos Aires (57,7 %) et, notamment, en banlieue de la capitale (46,5 %). Le recentrage sur la province Buenos Aires qui s’observe dans la comparaison entre lieu de naissance et lieu de résidence laisse donc supposer que la trajectoire des dirigeant∙es est influencée par des logiques migratoires, à l’image de ces nombreux entretiens au cours desquels les enquêté∙es évoquaient leur mobilité géographique en lien avec de meilleures conditions économiques et/ou de réseaux militants.

Je suis père de famille, né en Uruguay, Uruguayen… Cela fait 27 ans que j’habite en Argentine. J’ai ainsi échappé à la dictature et à la faim. Ici, j’ai trouvé une nouvelle vie, n’est-ce pas ? J’ai trouvé… bon, à l’époque, dans les années 1980, il y avait du travail en Argentine […] Quand j’ai perdu mon emploi, j’étais dans une situation difficile, alors j’ai atterri dans le quartier María Elena (La Matanza) où j’ai poursuivi mon engagement militant aux côtés des compañeros [camarades] de la CCC (Corriente Clasista y Combativa / Courant classiste et combatif)[8].

Compte tenu de la difficulté d’accéder à l’origine sociale d’une population d’individus pour laquelle, nous l’avons dit, les données biographiques sont parcellaires et difficiles à recouper, nous avons décidé de mobiliser une approche qualitative de la profession du père qui reste en définitive l’indicateur le plus robuste dans l’appréhension de cette propriété. Sur la base des données recueillies notamment par entretien auprès de 21 individus de la population constituée, on a ainsi pu recenser huit ouvrier∙ères dans des secteurs tels que la maçonnerie, la métallurgie ou encore le travail agricole, six employé∙es de l’administration publique, deux instituteurs, mais aussi quatre petits patrons ou propriétaires et un cadre politique. Or, l’hétérogénéité dont rend compte ce sous-échantillon dans le groupe d’appartenance professionnelle du père tend à invalider l’idée selon laquelle les dirigeant∙es piqueteros seraient issus exclusivement des milieux populaires. Ce que l’analyse de variables associées aux parcours scolaires et professionnels des dirigeant∙es, nous allons le voir, permet également de mettre en évidence.

Sur le plan des études, le groupe des dirigeant∙es se répartit comme suit : 51,3 % ont un niveau universitaire, 13,2 % un niveau tertiaire[9], 25 % un niveau secondaire et 10,5 % un niveau primaire. Or, le fait qu’un∙e dirigeant∙e sur deux soit passé∙e par l’université et quasiment deux sur trois par le niveau supérieur (si l’on inclut le niveau tertiaire) rend compte d’un collectif plutôt doté en capitaux scolaires. Par ailleurs, le lycée, l’université publique et les instituts techniques et de formation à l’enseignement supérieur constituent en Argentine des lieux importants de socialisation militante. C’est pourquoi l’obtention du diplôme compte parfois moins ici que l’insertion dans des réseaux politiques, comme en témoignent par exemple ces dirigeant∙es dont les cursus sont restés inachevés mais leur ont permis de s’insérer au sein de groupes politisés. S’il a fini par abandonner ses études de physique à l’université, l’un d’entre eux, Imanol, a ainsi pu se rapprocher de ces réseaux militants issus du communisme révolutionnaire tels que le Partido Comunista Revolucionario (PCR) : « J’étais étudiant en physique à l’Université de Buenos Aires et faisais partie du centre d’étudiants […] C’est là que j’ai contacté des militants du parti […] mais ils me donnaient beaucoup à lire. J’ai fini par abandonner les études pour me consacrer au militantisme[10]. » Le choix de s’orienter davantage vers des disciplines plus directement reliées aux enjeux politiques contemporains comme les sciences sociales (11 dirigeant∙es) et le droit (9) plutôt que les sciences de la nature (6) et l’économie (2) peut enfin être interprété chez les dirigeant∙es comme celui d’une quête de politisation.

Tableau 2

Distribution des disciplines universitaires des dirigeant∙es

*Les effectifs correspondent ici à la fraction universitaire des dirigeants (N = 39).

En ce qui concerne le métier exercé par les dirigeant∙es avant d’arriver à la tête des organisations, nous recensons 43,4 % de professions intermédiaires, 32,9 % de cadres et de professions intellectuelles, 14,5 % d’ouvrier∙ères et 9,2 % d’employé∙es. De fait, si l’on considère la catégorie professionnelle, seulement un quart des dirigeant∙es sont proches des populations situées en bas de l’échelle sociale qu’elles et ils représentent et sont ainsi susceptibles d’avoir vécu des expériences de chômage similaires. En outre, la plupart de celles et ceux qui exercent une profession intermédiaire occupent des emplois publics et connaissent de facto une situation nettement plus stable matériellement que les travailleur∙euses précaires du privé auxquel∙les ils ont affaire au sein des organisations.

Tableau 3

Profession des dirigeant∙es avant la naissance des organisations 1986-1996 (N = 76)

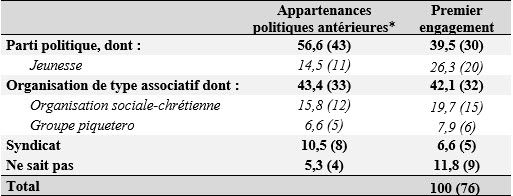

À l’aune de leurs engagements passés, les dirigeant∙es ne sont pas moins éloigné∙es des groupes de chômeur∙euses et de travailleur∙euses précaires ayant rejoint les organisations. Des variables relatives aux types d’appartenance militante préalable et à leur durée montrent en effet qu’elles et ils sont inséré∙es depuis longtemps dans les filières traditionnelles de la socialisation politique.

Tableau 4

Trajectoires militantes des dirigeant∙es piqueteros (N = 76)

*Type de structure militante à laquelle les dirigeant∙es ont adhéré avant la création des organisations piqueteras (entre 1980 et 1996). Les appartenances politiques pouvant être multiples et simultanées, nous n’avons pas affaire ici à une distribution égale à 100 %. Ajoutons qu’ont été exclu∙es de cette variable les six dirigeant∙es qui n’ont pas eu d’expérience militante avant les groupes piqueteros.

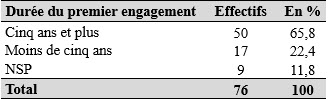

Tableau 5

Durée du premier engagement des dirigeant∙es (N = 76)

La trajectoire des dirigeant∙es est d’abord marquée par le poids du militantisme partisan : 56,6 % sont passé∙es par un parti politique et 39,5 % ont pour lieu de socialisation initiale les structures partisanes et, en particulier, celles de la jeunesse (26,3 %). Celles et ceux qui ont commencé leur carrière militante en milieu partisan l’ont d’ailleurs fait majoritairement dans les partis de gauche (24) et non dans les deux partis de gouvernement – Partido Justicialista (PJ) et Unión Cívica Radical (UCR) – qui ne regroupent qu’une faible proportion de dirigeant∙es (6). Ensuite, les structures de type associatif représentent, elles aussi, un vivier important de recrutement parmi les dirigeant∙es : 43,4 % ont emprunté cette filière avant de rejoindre les organisations piqueteras et 42,1 % s’y sont investis lors de leur premier engagement. La voie d’entrée associative au militantisme renvoie surtout (19,7 %) aux organisations sociales chrétiennes rattachées à des églises au sein des quartiers populaires. En revanche, les organisations piqueteras constituent la première expérience militante pour seulement six dirigeant∙es de notre base (7,9 %). Quant aux syndicats, il s’agit de l’expérience la moins répandue chez les dirigeant∙es, tant dans la période qui précède la création des organisations piqueteras (10,5 %) qu’au début de leur parcours (6,6 %). Enfin, la durée du premier engagement des dirigeant∙es nous renseigne sur le développement de fidélités militantes par lequel se constitue un carnet d’adresses en politique[11]. Nombreux sont celles et ceux (65,8 %) qui sont restés par exemple cinq années ou plus au sein des structures où elles et ils ont entamé leur carrière militante.

Les dirigeant∙es piqueteros ne sont donc guère assimilables aux catégories précaires qui composent leur organisation au point que certaines caractéristiques comme le faible taux de féminisation, la part importante des individus ayant accédé au supérieur ou encore la surreprésentation des professions intermédiaires et supérieures, d’un côté, et le vaste capital militant accumulé, de l’autre, ne sont pas sans les apparenter à une petite élite politique locale. Il reste à montrer comment ces profils de professionnel∙les du militantisme sont parvenus à capter de manière différenciée une offre politique d’intermédiation pour gérer la distribution des aides sociales (allocations individuelles dans différents programmes sociaux, subsides octroyés à des coopératives, etc.) aux plus démunis.

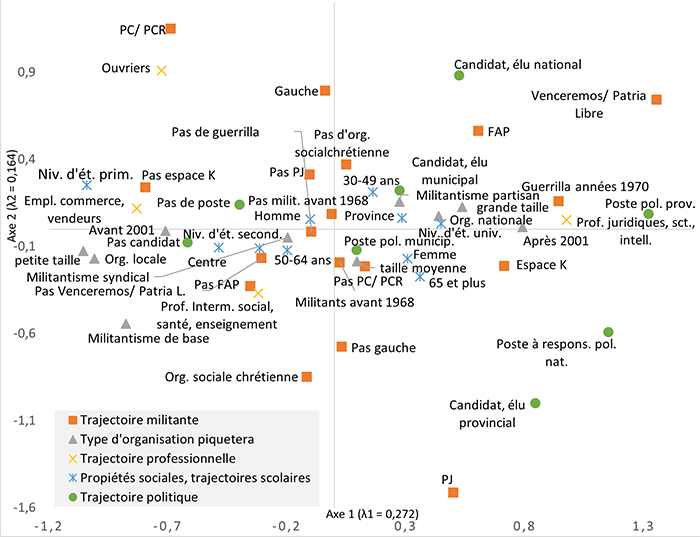

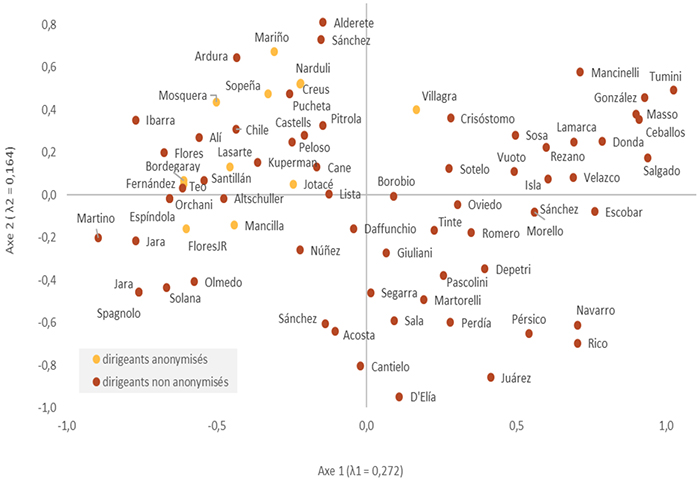

Le champ interstitiel d’un groupe d’intermédiaires de l’aide sociale : hiérarchies sociales et origines militantes

Comment se structure l’espace des dirigeant∙es piqueteros ? Qu’est-ce qui différencie et/ou rapproche ce groupe d’agents ? À partir d’une analyse des correspondances multiples (ACM) portant sur les données biographiques des dirigeant∙es, il a été possible de les situer dans un espace multidimensionnel et, partant, d’éclairer les processus et les modalités d’accès à la position d’intermédiaires de l’aide sociale. L’ACM fait ainsi apparaître deux grands principes de structuration. Le premier axe correspond à une opposition en termes de hiérarchies sociales où l’on retrouve les dirigeant∙es les mieux doté∙es en espèces de capital du côté de la politique légitime, tandis que les moins doté∙es en sont exclu∙es ou, au mieux, cantonné∙es à ses marges. Le second les distingue suivant leurs réseaux de socialisation militante qui recouvrent ici la plupart des courants politiques en Argentine, allant du péronisme social-chrétien à la gauche radicale. Comme nous le verrons, ce que confirme plus largement cette analyse géométrique des données sur la base de cette double opposition, c’est bien la mise en présence d’un champ interstitiel où les enjeux qui le fondent à l’intersection de l’action publique, du militantisme, de la politique partisane et du monde entrepreneurial se trouvent au principe de la diversification des carrières parmi les dirigeant∙es.

Graphique 1

Le champ interstitiel des intermédiaires de l’aide sociale en Argentine : analyse des correspondances multiples (ACM)*

Graphique 2

Le champ interstitiel des intermédiaires de l’aide sociale en Argentine : Analyse des correspondances multiples (ACM) – Graphique des individus*

Héritiers versus marginaux. Ce que les hiérarchies sociales et politiques font à la carrière de dirigeant∙es

De la droite vers la gauche des graphiques, l’axe 1[12] oppose les dirigeant∙es socialement dominant∙es ayant intégré les circuits politico-administratifs du pouvoir à celles et ceux socialement dominé∙es enclin∙es à des pratiques militantes oscillant entre refus et acceptation des aides de l’État à travers des actions locales de base et diverses stratégies entrepreneuriales (autogestion, coopérativisme, ONG).

Dans la région la plus à droite de l’axe 1, se trouvent ainsi les dirigeant∙es qui dominent l’espace piquetero sur le plan des ressources scolaires, professionnelles et politiques. Titulaires de diplôme(s) universitaire(s), ces dirigeant∙es exercent le plus souvent une profession juridique, scientifique et/ou intellectuelle supérieure à fort capital symbolique. Ayant consolidé leur position sur la scène piquetera après la crise économique de 2001 en implantant leurs organisations sur tout le territoire, elles et ils sont pour la plupart passé∙es par des partis politiques de gauche ou le PJ, et vont obtenir à partir du début des années 2000 des postes à responsabilité politique sous le gouvernement de Néstor Kirchner (2003-2007). La trajectoire de Jorge Ceballos, dirigeant de l’organisation piquetera Barrios de Pie (Quartiers debout), constitue une parfaite illustration de ce groupe de dirigeant∙es. Né en 1960 à Villa María dans la province de Córdoba, Ceballos est issu d’une famille provinciale traditionnelle. Du côté paternel, il hérite d’importantes ressources relationnelles et politiques : son père comptait notamment parmi ses proches un médecin de l’UCR, ex-gouverneur de Córdoba, alors que le radical Hipólito Yrigoyen était à la fin des années 1920 président de l’Argentine (1928-1930). Scolarisé à l’Institut privé d’études secondaires Bernardino Rivadavia de sa ville natale Villa María, Ceballos entre par la suite à l’Université nationale de Córdoba où il obtient un diplôme d’avocat. Ce spécialiste en droit pénal et droit du travail ouvre dans les années 1990 son propre cabinet. S’il plaide avant tout pour des causes militantes (il défend, par exemple, le dirigeant piquetero Raúl Castells lors de son procès pour avoir menacé un supermarché de pillage au cours d’une action collective), Ceballos exerce aussi en parallèle des activités de conseil auprès des personnalités du monde du spectacle et du divertissement. Aux ressources relationnelles que lui confère sa carrière juridique, s’ajoutent celles politiques qu’il a acquises de longue date au sein des partis de gauche. Membre durant quatre ans d’un parti trotskiste à Córdoba, le Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), il décide de s’engager en 1981 dans la section de Córdoba du Partido Intransigente (PI) qui a succédé en 1972 à l’Unión Cívica Radical Intransigente. Entré par sa section jeunesse, il en deviendra le secrétaire général en 1987. Mais dans un contexte électoral de rapprochement du PI au PJ, Ceballos quitte finalement le premier pour fonder le courant politique Patria Libre avec Humberto Tumini, un autre dirigeant du PRT également originaire de Córdoba, avec lequel il participera notamment à l’union de la gauche pour les élections présidentielles de 1989. Des années plus tard, installé dans la poursuite de ses engagements militants à la Matanza – agglomération traditionnellement péroniste de la province de Buenos Aires –, il crée l’organisation piquetera Barrios de Pie en 2000, puis en 2006 un parti de centre-gauche, le Movimiento Libres del Sur. De 2003 à 2007, Ceballos, à l’image d’autres dirigeant∙es comme Victoria Donda, soutient l’alliance kirchnériste Frente para la Victoria (FPV). Outre un accroissement des subventions étatiques pour son organisation[13], ce ralliement lui vaut plusieurs postes politiques dans l’administration publique. Il est nommé d’abord directeur national de l’Asistencia Comunitaria (assistance communautaire) entre 2004 et 2006, afin de gérer les relations gouvernementales avec le monde associatif et, en particulier, les organisations piqueteras. Ensuite, il occupe le poste de sous-secrétaire de l’Organización y Capacitación Popular (organisation populaire et de formation) au ministère de Développement social d’Alicia Kirchner – soeur de Néstor Kirchner ayant exercé diverses responsabilités dans la haute administration provinciale. Enfin, fort de ce capital politique cumulé au sein du gouvernement, Ceballos se présente aux élections de la mairie de La Matanza en 2007, qu’il perdra néanmoins par manque de soutien du gouvernement (Natalucci 2012, 135). À la suite de la décision de Néstor Kirchner de devenir président du PJ en 2008, il quitte le FPV avec d’autres dirigeants en quête de mandats pour rallier l’opposition à gauche au sein du Frente Amplio Progresista (FAP). Il s’ensuivra dès lors pour Ceballos une série d’échecs électoraux : d’abord, en 2009, aux législatives de la province de Buenos Aires pour le parti Nuevo Encuentro issu d’une alliance avec le Partido Comunista Argentino (PC) ; puis, en 2011, aux législatives pour le parti Movimiento Libres del Sur ; et de nouveau aux municipales de la mairie de La Matanza, cette fois-ci pour le FAP. Pour autant, ces revers n’empêcheront pas Ceballos, par le biais notamment de son parti Movimiento Libres del Sur / FAP, de continuer à peser durant les années 2000 dans une alliance partisane, Alianza Alternativa Federal, entendant dépasser le kirchnérisme et son leadership.

À ces dirigeant∙es inséré∙es dans les circuits de la professionnalisation politique s’opposent à gauche de l’axe 1 (voir les graphiques 1 et 2) celles et ceux qui, peu doté∙es en capital scolaire et dont les trajectoires sont typiques de celles des catégories d’ouvrier∙ères et d’employé∙es, tendent à développer au niveau local des pratiques d’économie sociale et solidaire ambivalentes vis-à-vis de l’État. Le cas d’Héctor « Toty » Flores, dirigeant du Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Matanza, s’avère à cet égard particulièrement instructif. Flores est né en 1953 à San José de Feliciano, un petit village de la province d’Entre Ríos. Septième d’une famille paysanne très nombreuse, il commence à travailler dès l’âge de neuf ans comme vendeur de journaux pour aider ses parents. C’est grâce à ce petit boulot (changa) qu’il commence à s’intéresser à la politique et décide de s’engager, comme son père, dans les Comunidades Eclesiales de Base (CEB). À l’âge de 17 ans, Flores migre vers la province de Buenos Aires en quête de travail. N’ayant pas de diplôme, il est embauché dans une usine métallurgique où il apprend le métier de tourneur et se rapproche de l’Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Dans le prolongement de son expérience syndicale[14], il devient militant du parti trotskiste Movimiento al Socialismo (MAS) jusqu’à son implosion au cours des années 1990. Ce parcours d’ouvrier lui permet alors d’acheter un terrain à San Justo, La Matanza. Mais à la suite des réformes du marché du travail dans les années 1990, Flores est licencié et, après avoir échoué dans l’ouverture d’un petit commerce (une cordonnerie), il entreprend de mobiliser les habitants de son quartier, pour la plupart au chômage. Avec le soutien de la fondation du prêtre Mario Pantaleo de La Matanza et d’anciens camarades du MAS, il fonde en mai 1996 le MTD de La Matanza, qui acquiert de la visibilité médiatique et politique à partir de son positionnement comme « le seul mouvement à avoir rejeté l’aide sociale de l’État distribuée par les punteros[15] péronistes de façon clientélaire »[16]. Or, si ce mouvement peut revendiquer une certaine autonomie vis-à-vis des institutions publiques, c’est parce que Flores a su capter des sources de financement privées et accroître son carnet d’adresses auprès d’ONG et d’entreprises. D’une part, il réussit à établir des liens avec l’Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), coopérative de second degré, qui lui donne accès à un crédit de la banque coopérative pour fonder le Centro para la Educación y Formación de Cultura Comunitaria (CEFoCC) et une coopérative de travail dont les premiers projets seront une boulangerie, un club de troc et des ateliers d’informatique et de couture. D’autre part, son épouse Soledad Bordegaray – psychologue sociale de formation –, qui est investie dans l’association Madres de Plaza de Mayo[17], lui permet d’associer le MTD à l’université populaire que l’ONG a créée en son sein dans la mise en oeuvre de nombreux projets de diffusion culturelle (films, conférences, etc.). Enfin, lors d’une conférence publique à laquelle Flores participe fin 2002 au sein d’un centre d’études para-universitaire sur le développement socioéconomique, il fait la connaissance de Carlos March qui intervient également en tant que directeur exécutif de la section argentine de Transparency International, la fondation Poder Ciudadano, ayant été créée pour lutter contre la corruption des gouvernements et pour promouvoir la participation citoyenne. C’est grâce à cet entrepreneur de cause et à sa fondation que Flores va côtoyer diverses personnalités du monde des ONG et de l’entreprise parmi lesquelles un créateur de mode, Martín Churba. Ainsi, pour ce jeune entrepreneur désireux de donner une image sociale et solidaire à sa marque, le MTD va se mettre à produire dans le cadre de sa coopérative des cache-poussière et des tee-shirts qui seront exportés respectivement au Japon et en Italie. C’est à l’aune de cette insertion dans les réseaux de l’entreprise et des ONG que peuvent se comprendre les orientations politico-électorales conservatrices de Flores, à commencer par son alliance au début des années 2000 avec Elisa Carrió, députée du parti de centre-droite Coalición Cívica – Afirmación por una República Igualitaria (CC-ARI), originaire d’une famille traditionnelle catholique de la province de Chaco et ex-épouse du président de la Sociedad Rural Argentina (SRA)[18] de la même province.

La rencontre avec Carrió va dès lors déboucher pour le dirigeant piquetero sur une véritable carrière politique nationale. Après avoir remporté en 2007 et 2011 les élections législatives, Flores se présente en 2015 comme vice-président d’Elisa Carrió de l’alliance Cambiemos lors des primaires internes pour la désignation du candidat à la présidentielle qui consacreront Mauricio Macri. C’est enfin avec l’investiture du parti de droite Propuesta Republicana (PRO) de Macri – alors président de l’Argentine – que Flores sera réélu député en 2017. Devenu caution sociale de ce camp anti-kirchnériste, il participera en 2019 avec les principales figures du PRO, de l’UCR et de la CC-ARI au lancement d’une nouvelle machine politique, le Movimiento Social por la República.

Deux viviers de recrutement : du péronisme à la gauche

L’axe 2 fait apparaître une opposition en termes de capital social entre deux viviers de recrutement militant des dirigeant∙es : l’un issu des groupes sociaux-chrétiens et du péronisme et l’autre de la gauche. Le bas de l’axe 2 distingue les dirigeant∙es ayant investi les réseaux catholiques selon qu’elles et ils aient eu tendance à se limiter à ce premier engagement (à gauche) ou bien à s’ouvrir au péronisme partisan (à droite). Le premier groupe renvoie à des dirigeants tels qu’Alberto Spagnolo, Roberto Martino et Jésus Olmedo, qui ont développé leur organisation au niveau local en reprenant dans la lignée de la théologie de la libération de Paulo Freire et du catholicisme social ces formes d’auto-organisation du travail social, de l’éducation populaire et de l’alphabétisation. Pour ce qui est du second groupe de dirigeant∙es, il renvoie aux individus dont la socialisation politique chrétienne s’est combinée avec celle du péronisme partisan (Partido Justicialista). Cela explique pourquoi, à l’image du cas exemplaire de Luis D’Elía – dirigeant de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) –, elles et ils ont été poussé∙es pour la plupart à mener une carrière nationale dans l’administration publique après l’arrivée au pouvoir de Kirchner en 2003[19].

Né en 1957 à Morón – ville industrielle et populaire de la banlieue de Buenos Aires –, D’Elía est le fils d’un employé de l’entreprise d’électricité publique Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) et d’une couturière. La mère catholique est née dans une famille espagnole proche des idées anarchistes et socialistes. D’origine italienne, le père est inséré dans le milieu péroniste local : syndiqué à la Confederación General del Trabajo (CGT), il a été également élu concejal (conseiller municipal) et président du conseil municipal de 1987 à 1991 à La Matanza. À l’instar de nombreux ménages à l’époque, le couple a par ailleurs bénéficié dans son installation de ces programmes fédéraux de logement, lancés dans les années cinquante par Eva Péron, qui contribuaient à renforcer l’attachement au péronisme. Comme son frère et sa soeur, D’Elía fait toute sa scolarité dans des institutions catholiques de la communauté des Salésiens de Don Bosco. Après le lycée, il intègre la filière tertiaire pour devenir professeur des écoles dans l’Institut de formation Manuel Dorrego de Morón. Durant sa formation, il adhère au Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), tout en restant proche des cercles sociochrétiens qu’il fréquente depuis sa jeunesse à la Matanza. Grâce à l’une des figures locales de ces réseaux du catholicisme social, le prêtre Enrique Lapadula, qui deviendra par la suite son conseiller politique, D’Elía intègre une organisation chrétienne-oecuménique reconnue à l’international, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), présidée par le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel. Ses liens avec le milieu catholique l’incitent également à entrer au Partido Demócrata Cristiano (PDC) qui a participé aux luttes pour les droits humains au sortir de la dictature militaire en 1983. À l’initiative du diocèse de Quilmes, D’Elía prend part au milieu des années 1980 avec d’autres habitants sans logement aux premières actions collectives de prise de terres qui voient le jour dans la banlieue de Buenos Aires[20] et, notamment, le quartier populaire d’El Tambo à La Matanza, où il avait été amené à enseigner lors de son professorat. Le fait que le PDC s’allie à des dirigeant∙es péronistes au coeur du renouveau du PJ, tel Antonio Cafiero qui gouvernera la province de Buenos Aires à partir de 1987, va lui offrir l’occasion à la fin des années 1980 d’exercer des responsabilités dans l’administration publique provinciale. Alors que l’un des caciques du PDC, Antonio Salviolo, se trouve à la tête de la Dirección General de Escuelas de la même province, D’Elía occupera au sein de son administration les postes de sous-secrétaire et de conseiller d’école jusqu’à la fin du mandat de Cafiero en 1991. Titularisé en 1992 dans une école de La Matanza, D’Elía délaisse cependant l’enseignement pour poursuivre sa carrière politique. Adhérent du PJ depuis le début des années 1990, il est élu en 1995 concejal sur la liste du péroniste progressiste, Carlos « Chacho » Àlvarez, aux élections locales de La Matanza. Avec ce statut de conseiller municipal, D’Elía participe en 1999 à la coalition de centre-gauche FREPASO qui, réunissant péronistes et radicaux, soutiendra la candidature gagnante à la présidence de la nation de Fernando de la Rúa (1999-2001). Or, à cette époque, certains syndicats portés par des inclinations chrétiennes comme SUTEBA quittent la CGT pour former la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). D’Elía y voit la possibilité de faire converger ses réseaux péronistes et chrétiens dans la lutte contre les réformes néolibérales mises en oeuvre par le gouvernement péroniste de Carlos Menem. On comprend dès lors pourquoi il parvient à la fin des années 1990 à créer avec les chômeur∙euses et les travailleur∙euses pauvres de son quartier l’une des organisations piqueteras les plus anciennes et les plus importantes en nombre d’adhérent∙es, la FTV, qui rejoindra la CTA peu de temps après.

En 2001, dans le contexte de la crise financière et politique de décembre qui entraîne le départ précipité du gouvernement de la Rúa et la fin de l’alliance FREPASO, D’Elía va s’employer à entretenir sa double appartenance partisane : après un passage par le parti catholique Polo Social du prêtre tiersmondiste Luis Farinello, il sera l’un des premiers à rallier la nouvelle coalition FPV, lancée au début des années 2000 par Néstor Kirchner. Ce dernier s’avère un choix politique gagnant pour D’Elía, puisqu’ayant remporté les élections présidentielles de 2003, le nouveau président le nommera aussitôt sous-secrétaire des Terres pour l’Habitat social au sein du ministère de la Planification fédérale qui a la responsabilité, entre autres, de gérer tout ce qui relève des travaux publics.

Au milieu de l’axe 2, on retrouve surtout les dirigeant∙es en marge de la gauche partisane qui s’investissent à l’échelle locale dans des pratiques d’autogestion. Il s’agit souvent de jeunes déclassé∙es n’ayant pas pu achever leurs études universitaires, ni obtenir la reconnaissance escomptée au sein du ou des partis de gauche auxquels elles et ils appartiennent ou ont appartenu. Ce déclassement à la fois social et politique explique pourquoi ces jeunes tendent souvent à adopter un discours radical visant à émanciper le peuple des classes bourgeoises et de leurs institutions. Une telle vision les incite alors à critiquer les autres dirigeant∙es issu∙es ou non de la gauche qu’elles et ils qualifient de « clientélistes » avec les pauvres et accusent d’avoir renoncé à leur autonomie vis-à-vis de l’État[21]. Si la comparaison avec les organisations nationales les plus proches de l’administration publique permet à ce groupe de dirigeant∙es de revendiquer une espèce d’éthique militante, elles et ils ont cependant toutes et tous fini à plus ou moins long terme par se retrouver engagé∙es au sein des quartiers populaires dans la distribution des aides sociales par les pouvoirs publics depuis la fin des années 1990.

Enfin, le haut de l’axe 2 concentre les dirigeant∙es qui sont passé∙es par les filières ouvriéristes de la gauche propres aux années 1970 et 1980 que sont par exemple la Federación Juvenil Comunista de la Argentina (FJC), le PC/PCR, le MAS ou le Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Du côté droit, on retrouve les militant∙es de la gauche nationaliste révolutionnaire regroupé∙es au sein de Venceremos[22] qui, ayant rejoint l’alliance anti-kirchnériste du FAP en 2008, ont pu dès lors obtenir des mandats électoraux à l’échelle nationale et provinciale. À gauche, se situent les dirigeant∙es comme Juan Carlos Alderete, Carlos Santillán et Amancay Ardura du PCR, qui mettent en avant dans la continuité d’un syndicalisme classiste leur rejet du bureaucratisme et de la compromission bourgeoise au sein du péronisme : bien que ces dirigeant∙es piqueteros mettent un point d’honneur à refuser et/ou à décliner toute proposition de postes politiques et administratifs, ils ont néanmoins accepté de négocier à partir de la fin des années 1990 avec les différents gouvernements afin que leurs organisations participent sur le terrain à la gestion des programmes sociaux de la pauvreté.

Conclusion

Tantôt accusé∙es de tous les maux – manipuler les classes populaires, alimenter le désordre et la violence, voire exercer des activités illégales –, tantôt célébré∙es dans leur représentation des travailleur∙euses précaires au sein des quartiers pauvres, les dirigeant∙es piqueteros ont été le plus souvent abordé∙es à travers des discours : ceux des médias et du personnel politique, mais aussi les leurs autour de l’autonomie et de l’éthique militantes. Aucune approche n’avait cherché à ce jour à mettre en série ce groupe.

Tout d’abord, on a affaire à des profils hétérogènes socialement mais guère représentatifs des milieux populaires. Cette population des dirigeant∙es se caractérise également par des ressources et des capacités militantes acquises de longue date au sein des partis politiques principalement de gauche, mais aussi du péronisme et des organisations sociales chrétiennes. De ce point de vue, on est donc loin de l’image savante et médiatique d’un groupe homogène de travailleur∙euses au chômage d’origine populaire en rupture avec les cadres institutionnels habituels de l’expérience politique. De manière générale, il faut dire aussi de cette distance sociale et politique entretenue par les dirigeant∙es à leur base qu’elle ne va pas sans conforter une division du travail militant. Fort∙es de ce décalage dans des lieux dépourvus de cadre juridique, les dirigeant∙es ont dès lors toutes les chances d’incarner le capital institutionnel associé à leur organisation et, par conséquent, de conserver leur leadership dans le temps.

Ensuite, de la genèse et de la dynamique du champ interstitiel des dirigeant∙es des organisations piqueteras, se dégagent plusieurs résultats. On voit ici que l’intermédiation de l’aide sociale repose sur un ensemble de ressources militantes de longue durée marquées par la connaissance des rouages de l’État et des quartiers populaires ayant conduit celles et ceux qui les détiennent à occuper au fond une position paradoxale. Car, si cette intermédiation leur a permis de consolider leurs capitaux militants initiaux en les plaçant à la tête d’instances floues en mesure de mobiliser politiquement des fractions des classes populaires, les dirigeant∙es se retrouvent en quelque sorte captives et captifs de ce poste qu’elles et ils doivent à tout prix préserver pour continuer à bénéficier d’opportunités politiques en dehors de l’espace piquetero. Cela explique pourquoi les tentatives des dirigeant∙es pour s’insérer dans le champ politique officiel se soldent souvent par des échecs ou bien ne vont pas au-delà de passages plus ou moins brefs. L’entrelacement des logiques partisanes, militantes et entrepreneuriales propres à ce champ met également en évidence les reconfigurations du champ politique argentin à partir des années 2010 avec l’entrée de ces nouveaux acteurs que sont les partisan∙es des nouvelles droites. Si le kirchnérisme reste le pôle politique prépondérant au sein de l’espace piquetero, on a vu en effet qu’un pôle conservateur s’y était formé à travers l’engagement d’entrepreneurs, de financeurs privés et d’ONG.

Enfin, la mise au jour du champ interstitiel des dirigeant∙es piqueteros en établissant l’articulation entre capitaux et réseaux de socialisation, dans le cadre d’oppositions réfractant les enjeux d’autres champs comme celui du personnel politique et de l’action publique, témoigne des limites propres à un ensemble d’approches. En ce sens, la théorie des champs mise en oeuvre ici confirme que l’on ne peut s’en tenir aux seuls enjeux idéologiques ni à quelques trajectoires singulières dans l’analyse du groupe piquetero et, au-delà de ce cas d’étude, invite à ne pas se limiter aux perspectives microsociologiques lorsqu’on s’intéresse aux groupes des intermédiaires de l’aide sociale.

Appendices

Annexes

Liste de sigles et acronymes

CC-ARI : Coalición Cívica – Afirmación por una República Igualitaria / Coalition civique – Affirmation pour une république égalitaire

CCC : Corriente Clasista y Combativa / Courant classiste et combatif

CEB : Comunidad Eclesial de Base / Communauté ecclésiale de base

CEFoCC : Centro para la Educación y Formación de Cultura Comunitaria / Centre pour l’éducation et la formation d’une culture communautaire

CGT : Confederación General del Trabajo / Confédération générale du travail

CTA : Central de Trabajadores de la Argentina / Centrale des travailleurs de l’Argentine

FAP : Frente Amplio Progresista / Front large progressiste

FJC : Federación Juvenil Comunista / Fédération de la jeunesse communiste

FPV : Frente para la Victoria / Front pour la victoire

FREPASO : Frente por un País Solidario / Front pour un pays solidaire

FTV : Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat / Fédération de terre, logement et habitat

IMFC : Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos / Institut mobilisateur de fonds coopératifs

MAS : Movimiento al Socialismo / Mouvement vers le socialisme

MTD : Movimiento de Trabajadores Desocupados / Mouvement des travailleurs au chômage

PC : Partido Comunista Argentino / Parti communiste argentin

PCR : Partido Comunista Revolucionario / Parti communiste révolutionnaire

PDC : Partido Demócrata Cristiano / Parti démocrate-chrétien

PI : Partido Intransigente / Parti intransigeant

PJ : Partido Justicialista / Parti justicialiste

PRO : Propuesta Republicana / Proposition républicaine

PRT : Partido Revolucionario de los Trabajadores / Parti révolutionnaire des travailleurs

PST : Partido Socialista de los Trabajadores / Parti socialiste des travailleurs

SERPAJ : Servicio Paz y Justicia / Service paix et justice

SRA : Sociedad Rural Argentina / Société rurale argentine

SUTEBA : Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires / Syndicat unifié des travailleurs de l’éducation de Buenos Aires

UCR : Unión Cívica Radical / Union civique radicale

UOM : Unión Obrera Metalúrgica / Union ouvrière métallurgique

Statistiques descriptives : Analyse des correspondances multiples (ACM)

Statistiques descriptives*

*Les données affichées en italiques (âge, sexe, etc.) correspondent aux variables supplémentaires.

Contribution des dix premiers axes à l’inertie totale du nuage

Contribution des modalités actives aux axes 1 et 2

Pour comprendre le type d’information que contient chaque axe, nous avons réuni dans ce tableau la contribution de chaque modalité de chaque variable à l’axe 1 et à l’axe 2.

Note biographique

Maricel Rodríguez Blanco est docteure en sociologie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), enseignante- chercheuse associée au Centre de Recherche et de Documentation des Amériques (CREDA) / Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et coresponsable du Réseau thématique 34 « Sociologie politique » de l’Association française de sociologie. Ses recherches portent sur les politiques sociales de lutte contre la pauvreté, les mouvements de chômeurs et les inégalités socioéconomiques et de genre, le travail social et politique au sein des associations de chômeurs et de l’économie sociale et solidaire, ainsi que la socialisation aux métiers du social.

Notes

-

[1]

Le lecteur pourra se référer au besoin à la liste des sigles et acronymes à la fin du texte pour connaître leur signification en espagnol et en français.

-

[2]

Certains de ces angles morts ont été soulignés par Goirand dans ses travaux (par exemple, en 2010, l’article « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine. Les approches des mobilisations depuis les années 1970) ».

-

[3]

Voir, dans ce sens, le concept d’espace des mouvements sociaux (Mathieu 2012).

-

[4]

Nous avons consulté les archives en ligne des grands hebdomadaires nationaux que sont La Nación, Clarín et Página 12, depuis la naissance des organisations en 1996.

-

[5]

Voir en annexe les statistiques descriptives et le tableau des contributions.

-

[6]

Sur les classes populaires argentines, voir l’enquête de Merklen dans les années 2000 (Merklen 2009).

-

[7]

Nous nous appuyons ici sur l’enquête ethnographique effectuée entre 2000 et 2008 au sein de six organisations.

-

[8]

Entretien avec Abel, dirigeant de la CCC, La Matanza, 10 août 2007.

-

[9]

Le niveau tertiaire renvoie aux filières professionnalisantes dispensées en dehors de l’université après le lycée.

-

[10]

Entretien avec Imanol, dirigeant de la CCC capitale, La Matanza, 6 juin 2007.

-

[11]

Comme en fera état la section suivante, la socialisation partisane et la connaissance de l’administration sont des ressources essentielles pour assurer aux dirigeant∙es un dialogue privilégié auprès des autorités. La question de comment elles et ils emploient concrètement leurs capitaux acquis sera traitée dans un autre article. Voir aussi mon article sur le cas de la dirigeante de l’Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala (Rodríguez Blanco 2011).

-

[12]

Dans le graphique 1, le premier axe factoriel représente 18 % de l’inertie totale du nuage, tandis que le deuxième axe factoriel compte pour 11 % de l’inertie totale. Nous avons retenu ici l’ensemble des modalités supérieures ou proches à la contribution moyenne, à savoir 2,5 % (1/40*100).

-

[13]

Voir Natalucci (2012) pour une étude de la relation entre cette organisation et la coalition de gouvernement.

-

[14]

Pour une analyse de la reconversion professionnelle des carrières syndicales dans la haute administration publique en Argentine, voir Cucchetti et Stites Mor (2017).

-

[15]

Les punteros sont les patron∙nes dans une relation clientélaire.

-

[16]

Entretiens avec Héctor « Toty » Flores, La Juanita, La Matanza, 4 septembre 2002 et 3 novembre 2002.

-

[17]

Madres de Plaza de Mayo est une organisation de lutte pour les droits humains créée en 1977 durant la dictature (1976-1983) par des femmes qui cherchaient leurs enfants disparus, assassinés par les militaires.

-

[18]

La SRA est une association patronale créée en 1866 qui regroupe grands propriétaires terriens, agriculteurs et éleveurs.

-

[19]

Milagro Sala, dirigeante de l’Organización Barrial Túpac Amaru, en est un autre exemple (Rodríguez Blanco 2011).

-

[20]

Pour une analyse de ces actions collectives, voir Merklen (2009).

-

[21]

Ces luttes entre dirigeant∙es ont été abordées de manière plus détaillée notamment dans ma thèse de doctorat (Rodríguez Blanco 2018).

-

[22]

Venceremos est une organisation politique de gauche qui défend une ligne antibureaucratique et anticapitaliste. Elle était organiquement liée au courant politique de gauche Patria Libre, fondé en 1987 par les dirigeants Humberto Tumini et Jorge Ceballos, puis dissous en 2006 pour former le parti Movimiento Libres del Sur.

Bibliographie

- Attencourt, Boris. 2021. « Les intellectuels à l’épreuve de la visibilité. Faire carrière au-delà de l’université (1970-2015). » Thèse de doctorat en sociologie. École des hautes études en sciences sociales.

- Auyero, Javier. 1997. ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo [Des faveurs en échange de votes ? Études sur le clientélisme politique contemporain]. Buenos Aires : Losada.

- Bargel, Lucie et Xavier Dunezat. 2009. « Genre et militantisme. » Dans Dictionnaire des mouvements sociaux. Sous la direction d’Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu, 249-255. Paris : Presses de Sciences Po.

- Barrault, Lorenzo, Antoine Maillet et Gabriel Vommaro. 2019. « Étudier les transformations de l’action publique en Amérique latine : De terrains “exotiques” à la fécondité conceptuelle d’enquêtes situées. » Gouvernement et action publique 8 (1) : 9-34.

- Bourdieu, Pierre. 1984. Questions de sociologie. Paris : Les Éditions de Minuit.

- Bourdieu, Pierre. 1997. Méditations pascaliennes. Paris : Seuil.

- Bourgeois, Catherine. 2001. « Les associations face aux nouvelles politiques du logement. Entre “instrumentalisation” et innovation sociale. » Les Annales de la recherche urbaine 89 : 133-139.

- Brodkin, Evelyn Z. 2012. « Reflections on Street-level Bureaucracy: Past, Present, and Future. » Public Administration Review 72 (6) : 940-949.

- Caminotti, Mariana. 2014. « No todos los caminos van a Roma. Cuotas de género y federalismo electoral en Argentina » [Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Quotas de genre et fédéralisme électoral en Argentine]. Dans Modus vivendi. Política multinivel y Estado federal en Argentina [Modus vivendi. Politique multi-niveau et État fédéral en Argentine]. Sous la direction de Marcelo Escolar et Juan Manuel Abal Medina, 255-280. Buenos Aires : Prometeo Libros.

- Charle, Christophe. 2013. « La prosopographie ou biographie sociale et collective. Bilan et perspectives. » Dans Homo historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales. Sous la direction de Christophe Charle, 94-108. Paris : Armand Colin.

- Clemens, Elisabeth S. et Doug Guthrie. 2010. « Introduction: Politics and Partnerships. » Dans Politics and Partnerships: The Role of Voluntary Associations in America’s Political Past and Present. Sous la direction d’Elisabeth S. Clemens et Doug Guthrie, 1-27. Chicago : University of Chicago Press.

- Combes, Hélène. 2011. Faire parti. Trajectoires de gauche au Mexique. Paris : Karthala.

- Cottin-Marx, Simon, Matthieu Hély, Gille Jeannot et Maud Simonet. 2017. « La recomposition des relations entre l’État et les associations : désengagements et réengagements. » Revue française d’administration publique 3 (163) : 463-476.

- Cross, Cecilia et Ada Cora Freytes Frey. 2007. « Movimientos piqueteros: tensiones de género en la definición del liderazgo » [Mouvements piqueteros : définition du leadership au prisme du genre]. Argumentos (Mexique) 20 (55) : 77-94.

- Cucchetti, Humberto et Jessica Stites Mor. 2017. « Reconversions militantes et fabrique du pouvoir d’État en Amérique latine. » Revue internationale des études du développement 2 (230) : 11-28.

- Dubois, Vincent. 2010. La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère. Paris : Economica.

- Dubois, Vincent. 2012. « Ethnographier l’action publique. Les transformations de l’État social au prisme de l’enquête de terrain. » Gouvernement et action publique 1 (1) : 83-101.

- Dubois, Vincent. 2013. « Introduction. The Sociology of Administrative Work, a Study of “Street-level Bureaucracy” à la française. » Dans La France et ses administrations : Un état des savoirs. Sous la direction de Jean-Michel Eymeri-Douzans et Geert Bouckaert, 169-176. Bruxelles : Bruylant-De Boeck.

- Dufour, Pascale, Gérard Boismenu et Alain Noël. 2003. L’aide au conditionnel.La contrepartie dans les mesures envers les personnes sans emploi en Europe et en Amérique du Nord. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Duval, Julien. 2013. « L’analyse des correspondances et la construction des champs. » Actes de la recherche en sciences sociales 5 (200) : 110-123.

- Duvoux, Nicolas. 2015. Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, État et pauvreté urbaine aux États-Unis. Paris : Presses universitaires de France.

- Engels, Xavier, Matthieu Hély, Aurélie Peyrin et Hélène Trouvé. 2006. De l’intérêt général à l’utilité sociale.La reconfiguration de l’action publique entre État, associations et participation citoyenne. Paris : L’Harmattan.

- Fyall, Rachel. 2016. « Nonprofits as Advocates and Providers: A Conceptual Framework. » Policy Studies Journal 45 (1) : 121-143.

- Goirand, Camille. 2010. « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine. Les approches des mobilisations depuis les années 1970. » Revue française de science politique 3 (60) : 445-466.

- Hamidi, Camille. 2017. « Associations, politisation et action publique : un monde en tensions. Comment les transformations du monde associatif affectent le rapport au politique. » Dans Sociologie plurielle des comportements politiques : je vote, tu contestes, elle cherche. Sous la direction d’Olivier Fillieule, Florence Haegel, Camille Hamidi et Vincent Tiberj, 347-370. Paris : Presses de Sciences Po.

- Hamidi, Camille et Mireille Paquet. 2019. « Redessiner les contours de l’État : la mise en oeuvre des politiques migratoires. » Lien social et Politiques 83 : 5-35.

- Harris, Bernard et Paul Bridgen. 2007. « Introduction: The “Mixed Economy of Welfare” and the Historiography of Welfare Provision. » Dans Charity and Mutual Aid in Europe and North America since 1800. Sous la direction de Bernard Harris et Paul Bridgen, 1-18. New York : Routledge.

- Hasenfeld, Yeheskel et Eve E. Garrow. 2012. « Nonprofit Human-Service Organizations, Social Rights, and Advocacy in a Neoliberal Welfare. » Social Service Review 86 (2) : 295-322.

- Hilgers, Tina. 2009. « “Who is Using Whom?” Clientelism from the Client’s Perspective. » Journal of Iberian and Latin American Research 15 (1) : 51-75.

- Hilgers, Tina. 2012. Clientelism in Everyday Latin American Politics. New York : Palgrave Macmillan.

- Kamerman, Sheila. 1983. « The New Mixed Economy of Welfare: Public and Private. » Social Work 28 (1) : 5-10.

- Laurens, Sylvain. 2015. Les courtiers du capitalisme : Milieux d’affaires et bureaucrates à Bruxelles. Marseille : Agone.

- Lebaron, Frédéric et Brigitte Le Roux. 2013. « Géométrie du champ. » Actes de la recherche en sciences sociales 200 (5) : 106-109.

- Lee Mudge, Stephanie et Antoine Vauchez. 2012. « Building Europe on a Weak Field: Law, Economics, and Scholarly Avatars in Transnational Politics. » American Journal of Sociology (118) : 449-492.

- Lemercier, Claire et Claire Zalc. 2008. Méthodes quantitatives pour l’historien. Paris : La Découverte.

- Levine Daniel, Jamie et Rachel Fyall. 2019. « The Intersection of Nonprofit Roles and Public Policy Implementation. » Public Performance & Management Review 42 (6) : 1351-1371.

- Lipsky, Michael. 2010 [1980]. Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service. New York : Russell Sage Foundation.

- Manzano, Virginia. 2013. « Tramitar y movilizar: etnografía de modalidades de acción política en el gran Buenos Aires (Argentina) » [Gérer et mobiliser : ethnographie politique dans la banlieue de Buenos Aires (Argentine)]. Papeles de trabajo 25 : 60-91.

- Marwell, Nicole. 2004. « Privatizing the Welfare State: Nonprofit Community-based Organizations as Political Actors. » American Sociological Review 69 (2) : 265-291.

- Marwell, Nicole. 2007. Bargaining for Brooklyn: Community Organizations in the Entrepreneurial City. Chicago : University of Chicago Press.

- Mathieu, Lilian. 2012. L’espace des mouvements sociaux. Paris : Éditions du Croquant.

- Mauger, Gérard. 2015. Âges et générations. Paris : La Découverte.

- Medvetz, Thomas. 2012. Think Tanks in America. Chicago : University of Chicago Press.

- Merklen, Denis. 2009. Quartiers populaires, quartiers politiques. Paris : La Dispute.

- Miaz, Jonathan. 2019. « Le Droit et ses médiations : Pratiques d’instruction des demandes d’asile et encadrement institutionnel des décisions. » Politique et Sociétés 38 (1) : 71-98.

- Nagels, Nora. 2014. « Programmes de transferts conditionnés au Pérou et en Bolivie : entre ciblage et universalisation de l’assistance sociale. » Revue internationale de politique comparée 21 (1) : 111-132.

- Natalucci, Ana Laura. 2012. « Políticas sociales y disputas territoriales. El caso del programa “Argentina Trabaja” » [Politiques sociales et conflits territoriaux. Le cas du programme « Argentine Travaille »]. Revista Perspectivas de Políticas Públicas 2 (3) : 126-147.

- Nay, Olivier et Andy Smith. 2002. « Les intermédiaires en politique : médiations et jeux d’institutions. » Dans Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans l’action politique. Sous la direction d’Olivier Nay et Andy Smith, 47-86. Paris : Economica.

- Pagis, Julie. 2014. Mai 68, un pavé dans leurs histoires. Événement et socialisation, Paris : Presses de Sciences Po.

- Perelmiter, Luisina. 2012. « Fronteras inestables y eficaces. El ingreso de organizaciones de desocupados a la burocracia asistencial del Estado. Argentina (2003-2008) » [Frontières instables et efficaces. L’intégration d’organisations de chômeurs dans le secteur social de l’État (2003-2008)]. Estudios Sociológicos 30 (89) : 431-458.

- Perelmiter, Luisina. 2016. Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia socialen el Estado argentino [La bureaucratie plébéienne. Les coulisses de l’aide sociale dans l’État argentin]. Buenos Aires : Université de San Martin Edita.

- Pérez, Marcos Emilio. 2018. « Becoming a Piquetero: Working-class Routines and the Development of Activist Dispositions. » Mobilization: An International Quarterly 23 (2) : 237-253.

- Pette, Mathilde. 2012. « S’engager pour les étrangers. Les associations et les militants de la cause des étrangers dans le Nord de la France. » Thèse de doctorat en sociologie. Université de Lille.

- Pette, Mathilde et Fabien Éloire. 2016. « Pôles d’organisation et engagement dans l’espace de la cause des étrangers. L’apport de l’analyse des réseaux sociaux. » Sociétés contemporaines 1 (101) : 5-35.

- Picard, Emmanuelle et Claire Zalc. 2012. « Quelle approche prosopographique ? » Dans Les uns et les autres… biographies et prosopographies en histoire des sciences. Sous la direction de Laurent Rollet et Philippe Nabonnand, 605-630. Nancy : Presses universitaires de Nancy, Éditions universitaires de Lorraine.

- Porto de Oliveira, Osmany. 2020. « Policy Ambassadors: Human Agency in the Transnationalization of Brazilian Social Policies. » Policy and Society 39 (1) : 53-69.

- Quirós, Julieta. 2011. El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida) [Pourquoi se mobilisent-ils ? Péronistes et piqueteros dans le Grand Buenos Aires (une anthropologie de la politique vécue)]. Buenos Aires : Antropofagia.

- Rathgeb Smith, Steven et Michael Lipsky. 1993. Nonprofits for Hire: The Welfare State in the Age of Contracting. Cambridge MA : Harvard University Press.

- Rodríguez Blanco, Maricel. 2011. « Participación ciudadana no institucionalizada, protesta y democracia en Argentina » [Participation citoyenne non institutionnalisée, protestation sociale et démocratie en Argentine]. Iconos. Revista de Ciencias Sociales (40) : 89-113.

- Rodríguez Blanco, Maricel. 2018. « Du barrage au guichet. Naissance et transformation des mouvements de chômeurs en Argentine (1990-2015). » Thèse de doctorat en sociologie, École des hautes études en sciences sociales.

- Rossier, Thierry et Olivier Fillieule. 2019. « Devenir(s) militants. Proposition de méthode pour une exploration des conséquences biographiques de l’engagement des soixante-huitard.e.s français.e.s. » Revue française de science politique 69 (4) : 631-683.

- Sa Vilas Boas, Marie-Hélène. 2013. « Des street level bureaucrats dans les quartiers : la participation aux conférences municipales des femmes à Recife. » Revue internationale de politique comparée 20 (4) : 74-75.

- Siblot, Yasmine. 2005. « “Adapter” les services publics aux habitants des “quartiers difficiles”. Diagnostics misérabilistes et réformes libérales. » Actes de la recherche en sciences sociales 4 (159) : 70-87.

- Spire, Alexis. 2008. Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration. Paris : Raisons d’agir.

- Svampa, Maristella et Sebastián Pereyra. 2004. Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras [Entre la route et le quartier. L’expérience des organisations piqueteras]. Buenos Aires : Biblos.

- Talpin, Julian. 2016. Community Organizing. De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux États-Unis. Paris : Raisons d’agir.

- Tarrow, Sidney et Doug McAdam. 2005. « Scale Shift in Transnational Contention. » Dans Transnational Protest and Global Activism. Sous la direction de Donatella Della Porta et Sidney Tarrow, 121-150. Lanham : Rowman and Littlefield.

- Tissot, Sylvie. 2005. « Reconversions dans la politique de la ville : l’engagement pour les “quartiers”. » Politix 2 (70) : 71-88.

- Tomkinson, Sule et Jonathan Miaz. 2019. « Au coeur des politiques d’asile : perspectives ethnographiques. » Politique et Sociétés 38 (1) : 3-18.

- Topalov, Christian. 1999. « Le champ réformateur. » Dans Laboratoires du nouveau siècle. Sous la direction de Christian Topalov, 128-144. Paris : École des hautes études en sciences sociales.

- Vázquez, Melina. 2020. « Reconfiguraciones de las élites estatales y de las producciones socioestatales de juventudes en Argentina (2015-2019) » [Reconfigurations des élites étatiques et de la production socio-étatique de la jeunesse en Argentine (2015-2019)]. Perfiles Latinoamericanos 28 (55) : 55-81.

- Vommaro, Gabriel. 2019. « Une bureaucratie para-étatique mouvante. La production locale du Welfare des précaires en Argentine à l’ère du capitalisme postindustriel. » Gouvernement et action publique 8 (1) : 35-60.

- Weill, Pierre-Édouard. 2014. « Quand les associations font office de street-level bureaucracy. Le travail quotidien en faveur de l’accès au droit au logement opposable. » Sociologie du travail 56 (3) : 298-319.

- Weller, Jean-Marc. 1999. L'État au guichet. Sociologie cognitive du travail et modernisation administrative des services publics. Paris : Desclée De Brouwer.

List of figures

Graphique 1

Le champ interstitiel des intermédiaires de l’aide sociale en Argentine : analyse des correspondances multiples (ACM)*

Graphique 2

Le champ interstitiel des intermédiaires de l’aide sociale en Argentine : Analyse des correspondances multiples (ACM) – Graphique des individus*

List of tables

Tableau 1

Appartenance générationnelle (classes d’âge en 2017) des dirigeant∙es piqueteros

Tableau 2

Distribution des disciplines universitaires des dirigeant∙es

Tableau 3

Profession des dirigeant∙es avant la naissance des organisations 1986-1996 (N = 76)

Tableau 4

Trajectoires militantes des dirigeant∙es piqueteros (N = 76)

*Type de structure militante à laquelle les dirigeant∙es ont adhéré avant la création des organisations piqueteras (entre 1980 et 1996). Les appartenances politiques pouvant être multiples et simultanées, nous n’avons pas affaire ici à une distribution égale à 100 %. Ajoutons qu’ont été exclu∙es de cette variable les six dirigeant∙es qui n’ont pas eu d’expérience militante avant les groupes piqueteros.

Tableau 5

Durée du premier engagement des dirigeant∙es (N = 76)

Statistiques descriptives*

Contribution des dix premiers axes à l’inertie totale du nuage

10.7202/1066082ar

10.7202/1066082ar