Abstracts

Résumé

Les classements de musées en fonction de leur fréquentation (nombre de visiteurs, mais aussi nombre de followers sur Internet) présentent une image particulièrement révélatrice des rapports de force en train de se dessiner sur l’échiquier mondial : les pays occidentaux y assurent, du fait que les principaux musées superstars y sont situés, une position encore dominante, mais des évolutions sont perceptibles, illustrant la concurrence que les pays ou les villes et régions qui les composent se livrent afin de développer leur propre économie. À travers l’analyse proposée dans cet article se dessine une réflexion qui peut être abordée de manière géopolitique, montrant l’influence encore forte d’une certaine idée de la culture occidentale, mais aussi les transformations actuelles considérables des rapports de pouvoir qui lui sont liés.

Mots-clés :

- musée,

- muséologie,

- géopolitique,

- fréquentation,

- musée virtuel

Abstract

Museum rankings based on their attendance (number of visitors or number of followers on the Internet) offer a particularly revealing picture of the balance of power actually taking place on the global scene. Even though Western countries—owners of the main superstar museums—still hold a dominant position, a certain degree of progress can be perceived, thus illustrating the competition that countries and their cities and regions are engaged in to develop their own economies. Through a geopolitical analysis of that situation, this article shows the ever-strong influence of a certain idea of Western culture, but also the considerable ongoing transformations of the power relations that are linked to it.

Keywords:

- museum,

- museology,

- geopolitics,

- visitor attendance,

- virtual museum

Article body

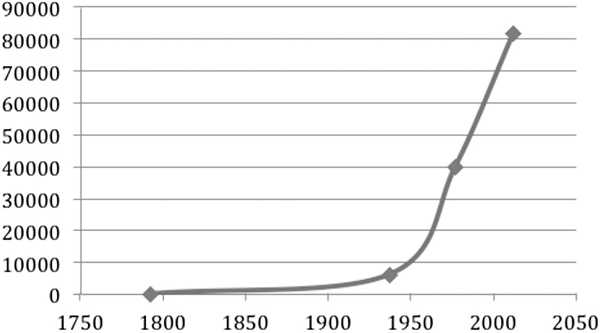

L’institutionnalisation du musée constitue un phénomène relativement récent dans l’histoire de l’humanité, celle-ci remontant essentiellement à la fin du XVIIe siècle (Pomian, 1987). Son développement connaît en revanche, sur deux siècles, une progression spectaculaire. On compte ainsi moins d’une trentaine d’établissements dans le monde, à la veille de l’ouverture du Louvre en 1793, contre environ 6000 au milieu des années 1930 et plus de 80 000 de nos jours (voir figure 1).

Le monde des musées a connu des transformations considérables depuis la fin des années 1970, notamment en raison des changements de politique économique – le tournant « néolibéral » – affectant l’Occident (Harvey, 2005), ce qui a conduit l’institution à se rapprocher du marché, induisant la progression de sa fréquentation. Le musée, naguère décrié pour son immobilisme ou son élitisme (Bourdieu et Darbel, 1966 ; Cameron, 1969), s’est donc progressivement métamorphosé afin d’accueillir le plus grand nombre.

Le fait d’évoquer ces changements n’est pas vraiment original[1]. Que se cache-t-il cependant derrière un tel constat de développement du monde muséal ? Quelles sont les raisons qui poussent un grand nombre de pays à développer leur réseau national ? Ce phénomène est-il réellement universel ou demeure-t-il réservé aux seuls pays occidentaux qui ont vu naître l’institution ? La plupart des ouvrages généraux sur les musées présentent l’évolution de l’institution comme la résultante de ses fonctions classiques, c’est-à-dire la préservation, la recherche ou la communication (Poulot, 2005 ; Schaer, 2007 ; Vieregg, 2008 ; Gob, 2014). En quelque sorte, la popularité des musées et leur multiplication résulteraient essentiellement de l’amélioration de leurs méthodes de fonctionnement interne et notamment du fait qu’en plus de se rapprocher du public, ils se sont transformés en médias (Davallon, 1992). Un certain nombre d’auteurs évoquent des causes davantage extérieures à l’institution, comme le tournant postcolonial, les demandes de restitution d’objets ou d’oeuvres d’art et surtout le contexte économique ayant conduit les musées à modifier leur attitude vis-à-vis du public (Bayard et Benghozi, 1993 ; McClellan, 2008 ; Chong, 2010 ; Tobelem, 2010). Je souhaiterais, dans cet article, poursuivre dans cette voie, en étudiant cette question sous un angle géopolitique et en évoquant l’institution muséale à partir des enjeux touristiques, économiques et symboliques auxquels sont confrontées les grandes puissances. J’examinerai ainsi dans un premier temps la répartition des musées dans le monde ainsi que leur fréquentation (pour les plus grands établissements). J’analyserai, dans un second temps, ces résultats à partir d’une perspective géopolitique, en m’attardant notamment sur les questions de concurrence que se livrent les États et les villes en matière de soft power (Nye, 2004), mais aussi de tourisme et d’attractivité territoriale.

Figure 1

Évolution du nombre des musées dans le monde[2]

Le nombre et la fréquentation des musées dans le monde

L’homo sapiens a développé une attitude particulière face à la réalité qui l’a poussé à sélectionner, à présenter et à thésauriser un certain nombre d’objets, afin de les étudier et de les léguer à sa descendance. Cette tendance, liée au collectionnisme (Codet, 1921), peut être observée depuis la préhistoire et sur toute la surface du globe (Waidacher, 1996). Elle a conduit l’être humain, au fil des civilisations, à créer un certain nombre d’institutions liées à ces préoccupations dont, en Europe, les cabinets de curiosité puis les cabinets d’histoire naturelle et les galeries constituent, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l’ancêtre du musée moderne. Ce phénomène est occidental : si l’on recense des collections privées en Chine ou au Japon, ou des cabinets de lettrés, on ne trouve pas, en lien avec le développement des connaissances scientifiques notamment, de galeries et de cabinets ouverts au public, tels que ceux qui se développent à l’époque en Occident. Les premières listes de cabinets sont publiées dès le XVIe siècle ; celle qui apparaît dans le traité Museum Museorum de Michael Bernard Valentini (1704-1714) recense les principaux cabinets connus dans le monde (tableau 1). Il ressort de cette liste que le phénomène des cabinets semble essentiellement germanique et italien. C’est en effet dans les très nombreuses capitales des États qui formeront plus tard l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie que se développe cette culture particulière (Herding, 1995). Cela se confirme au vu de la liste des premiers musées publics à la fin du XVIIIe siècle, succédant aux cabinets (Pommier, 1995) : le musée est d’abord une institution qui se développe sur les territoires actuels de l’Italie et de l’Allemagne, avant de se répandre en France et en Grande-Bretagne. Le musée apparaît, d’emblée, comme l’un des instruments (ou le symbole) d’affirmation de la puissance de son créateur ou du territoire sur lequel il se situe, et la répartition géographique des musées reflète, en quelque sorte, celle du pouvoir, mais aussi sa dispersion ou sa concentration (la plupart des cabinets se trouvent dans la capitale lorsque le pouvoir est centralisé). La création du British Museum (1753) mais plus encore celle du Louvre (1793) assoient le caractère public de l’institution ainsi que sa prise en charge par l’État dans les pays européens[3]. Le développement du réseau muséal se poursuit au cours du XIXe siècle, au gré de l’industrialisation (chaque grande ville de province développe ses infrastructures culturelles) et du développement des empires français et britannique. Les colonies s’équipent également de quelques musées. Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale (lors de l’Exposition internationale des arts et des techniques à Paris, en 1937), le paysage muséal se transforme (Boucher et al., 1937), conséquence de changements politiques majeurs : les États-Unis, première puissance économique depuis la fin du XIXe siècle, mais aussi l’Union soviétique, en voie d’industrialisation avancée, créent un nombre considérable de musées. L’Allemagne et l’Autriche (qui sera annexée un an plus tard) continuent de présenter un réseau d’une densité exceptionnelle. La France – autant que la Grande-Bretagne – bénéficie d’un nombre tout aussi important d’établissements, au même titre que l’Italie. Mis à part quelques pays dans la sphère d’influence de ces nations (Belgique, Pays-Bas, Canada, etc.), la plupart des autres régions du monde ne développent que très faiblement leur réseau, qu’il s’agisse de pays indépendants ou colonisés.

Tableau 1

Répartition des cabinets et des musées dans le monde de 1704 à 1937

(cette répartition est donnée en fonction des territoires des pays actuels)

Le musée demeure, au milieu du XXe siècle, une institution essentiellement européenne : près des trois quarts des établissements y sont situés, tandis que leur présence en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie ou en Afrique (encore essentiellement liée aux puissances européennes, sauf en Amérique du Sud) demeure anecdotique (tableau 2). Huit décennies plus tard, une nouvelle statistique présentant la répartition des musées dans le monde donne un aperçu légèrement différent, confirmant en quelque sorte l’expansion américaine. Selon ce relevé[4], près de la moitié des établissements sont situés outre-Atlantique, tandis qu’un peu plus de 40 % sont européens. On dénombre un pourcentage un peu plus important de musées asiatiques, tandis que le nombre de musées en Océanie et en Afrique est toujours aussi insignifiant. Si l’on tient compte du déploiement du nombre de musées par million d’habitants, les résultats apparaissent encore plus marqués. Globalement, la densité du réseau muséal mondial a pratiquement quintuplé en l’espace de trois quarts de siècle, et ce sont toujours les pays d’Europe et d’Amérique du Nord qui disposent du réseau le plus fourni (compte non tenu des musées établis en Océanie, dont le nombre et la population sont limités). Le réseau nord-américain apparaît très nettement comme le plus dense au monde, tandis qu’il semble toujours dérisoire (même s’il s’est largement accru) en Asie et en Afrique.

Tableau 2

Répartition des musées dans le monde en 1937 et en 2012

Phénomène essentiellement occidental, le paysage muséal semble refléter une logique liée à la répartition des richesses dans le monde, du moins si l’on en croit son développement depuis la révolution industrielle, alors que les nations européennes s’effacent progressivement devant l’Amérique du Nord, ainsi que l’émergence récente du continent asiatique. Le seul nombre de musées demeure une variable qui ne permet pas d’évoquer leur importance et leur dynamisme. La fréquentation des établissements, indicateur imparfait semblable à l’audimat, permet toutefois d’évoquer leur utilisation par le grand public[5]. Il n’existe aujourd’hui, à cet égard, aucune statistique mondiale fiable. En revanche, le périodique TheArt Newspaper publie régulièrement les données de fréquentation des grands musées d’art dans le monde, en s’intéressant aux établissements qui ont reçu le plus grand nombre de visiteurs (c’est donc une vision partielle du monde muséal qui est présentée ici). Ainsi, en 2015 (Art Newspaper, 2016), c’est (encore) le musée du Louvre qui a accueilli le plus de visiteurs (tableau 3). Sur les dix musées les plus populaires, trois sont britanniques, deux sont français et deux sont américains ; on compte également un musée taïwanais, un russe et un italien. Il serait dangereux de tirer des conclusions trop hâtives à cet égard, car un tel palmarès dépend partiellement de l’actualité, par exemple du terrorisme qui a exercé (depuis fin 2015) une influence sur la fréquentation des grands musées parisiens (Castelain, 2017).

Tableau 3

Les dix musées d’art les plus populaires en 2015

La catégorie des musées les plus populaires, « millionnaires en visiteurs », plus vaste, est très intéressante à étudier. L’économiste Bruno Frey (1998) la présente comme la catégorie des « musées superstars », qui bénéficient de la logique du star system (Rosen, 1981) et du principe que ceux qui détiennent un léger avantage (en matière de collections ou d’architecture par exemple) « remportent la mise » et sont visités par le plus grand nombre, contrairement à d’autres établissements qui exposent pourtant des collections de très grande qualité. Une telle explication tient aussi bien pour le Louvre ou le British Museum, dont le bâtiment constitue une référence à part entière et dont les oeuvres sont réputées être parmi les plus remarquables au monde, que pour de nouveaux musées comme le Guggenheim de Bilbao, dont l’architecture – comme celle du Centre Pompidou vingt ans plus tôt – a immédiatement suscité un engouement général et dont la « marque » semble témoigner de la qualité des collections (Tobelem et al., 2014).

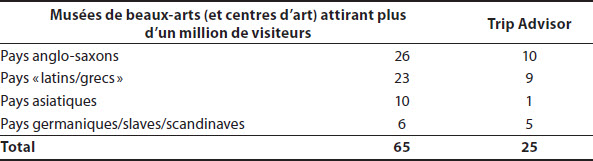

Selon le classement des musées d’art, il y avait, en 2015, 65 musées d’art « millionnaires » dans le monde (voir le tableau 4 pour leur répartition).

Les musées qui accueillent le plus de visiteurs sont situés en Grande-Bretagne, suivie par les États-Unis. Si la France peut s’enorgueillir d’héberger le musée le plus fréquenté au monde, elle ne compte que sept musées millionnaires, dont récemment la Fondation Vuitton à Paris et le MuCEM à Marseille. La répartition, en fonction des continents, donne un avantage incomparable à l’Europe, qui accueille plus de la moitié de ces établissements, suivie par l’Amérique du Nord. Si l’on rapporte ces résultats sur la population du continent, c’est l’Océanie (l’Australie) qui vient en tête. L’Afrique ne dispose d’aucun musée dans ce classement (tableau 5). On pourrait arguer que ce type de palmarès ne rend pas compte de la qualité réelle des collections ou de l’expérience des visiteurs. D’autres classements existent, comme celui du site de voyage Trip Advisor, qui recense l’avis des internautes vis-à-vis des musées visités. Selon ce site, en 2015, la répartition des 25 musées les plus appréciés par les internautes/visiteurs est globalement similaire à celle qui vient d’être présentée à partir de la fréquentation[6] (mis à part une appréciation plus grande des musées sud-américains, et plus faible des musées asiatiques, peut-être en raison de l’origine des internautes).

Tableau 4

Nombre de musées de beaux-arts (et centres d’art) attirant plus d’un million de visiteurs

Tableau 5

Classement des musées d’art millionnaires par continent

En analysant ce tableau non plus à partir du pays d’origine ou du continent, mais à partir de zones d’influence culturelle déterminées par la langue, le classement obtenu diffère quelque peu (tableau 6). On distingue généralement deux visions dans le monde muséal à partir de la littérature qui leur est associée : la première est dite « latine », regroupant l’Italie, l’Espagne et l’Amérique latine, mais surtout la France. Ce dernier pays a en effet exercé une influence majeure sur le plan muséal jusque durant l’entre-deux-guerres, au sein de l’Office international des musées, puis du Conseil international des musées (ICOM) qui l’a remplacé à partir de 1946, les deux organisations étant situées à Paris, la littérature et l’enseignement français ont largement influencé l’ensemble de ces pays (Gomez Martinez, 2006 ; Mairesse, 2012). La seconde zone est anglo-saxonne et comprend la Grande-Bretagne, les pays du Commonwealth et, bien sûr, les États-Unis. Il convient en outre d’évoquer le monde germain, slave et scandinave, conglomérat plus hétérogène qui a joué un rôle important jusqu’au milieu du vingtième siècle (pour l’Allemagne) et durant la période communiste (pour les pays slaves) (Mairesse, 2002). L’ensemble des pays du monde asiatique, en revanche, ne bénéficie pas actuellement d’une tradition muséale spécifique, comme il est évoqué plus loin dans cet article. Selon cette perspective, l’équilibre pencherait globalement à nouveau pour les pays issus du monde anglo-saxon.

Tableau 6

Répartition des musées d’art millionnaires par sphère d’influence

Fréquentation numérique

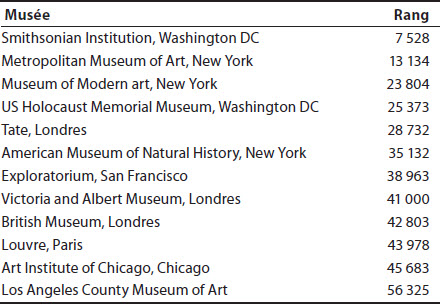

Il y a quelques années, la fréquentation numérique des établissements constituait une donnée purement anecdotique en regard du nombre de visiteurs « en chair et en os ». Cette statistique est devenue un élément de plus en plus important pour tous les établissements et notamment pour les autorités ou les mécènes qui les financent, car elle est susceptible de montrer leur pouvoir médiatique à travers le monde. On retrouve maintenant ces chiffres de fréquentation numérique en bonne position dans les rapports d’activités, comme celui du British Museum (32,5 millions de visites du site Internet) ou celui du Louvre (16,3 millions)[7]. Si ce dernier musée se présente comme l’établissement qui accueille le plus de visiteurs à l’échelle mondiale, ses performances sur la toile le placent loin derrière la Smithsonian Institution de Washington ou le Metropolitan Museum of Arts, et très loin dans le classement des sites les plus visités au monde (le Louvre occupait, en juillet 2016, presque la 44 000e place) (tableau 7). Ce cyber-classement témoigne de quelques différences intéressantes avec la fréquentation physique : si l’on note quatre établissements présents dans les deux classements (Metropolitan Museum, Tate, British Museum, Louvre), on n’y trouve plus que trois pays : États-Unis (8 musées), Grande-Bretagne (3) et France (1). Certaines institutions disposent d’un site qui réunit plusieurs musées (Smithsonian ou Tate par exemple), présentant ainsi un niveau de fréquentation nettement plus élevé.

Tableau 7

Classement des musées en fonction de la fréquentation de leur site Internet

Note : Classement réalisé le 22 juillet 2016 à partir d’Alexa.com, qui établit la fréquentation des sites Web selon un panel d’internautes. De la catégorie « musées » ont été retirés deux sites (Yale et National Science Foundation) qui ne lui sont pas liés directement. Voir (http://www.alexa.com/topsites/category/Top/Reference/Museums), consulté sur Internet en juin 2016.

Le trafic lié au site Internet ne constitue que l’une des possibilités d’analyse de l’activité des musées sur la toile. C’est dans cette perspective que le site Museum Analytics, créé en 2012, recense aussi l’activité des musées sur Facebook et Twitter, en comptabilisant le nombre d’amis et de followers[8]. Mis à part l’Art People Gallery de San Francisco, uniquement visible sur la toile, qui présente des oeuvres de particuliers, les autres sites sont directement liés à des établissements physiques, rassemblant parfois plusieurs lieux (Tate, Royal Collection) (tableau 8). Certains établissements pourtant de taille modeste, comme la Maison d’Anne Franck, parviennent à attirer un public mondial. À nouveau, les musées qui arrivent en tête sont pour la plupart anglo-saxons, à quelques exceptions près.

Tableau 8

Nombre d’amis et de followers des musées les plus populaires

Le tableau que l’on peut dresser à partir de ce classement, si l’on ne retient de tous les musées répertoriés sur Museum Analytics (près de 3000) que ceux qui ont au-delà de 250 000 followers ou amis et qu’on les classe par pays, révèle à nouveau la suprématie incontestable des États-Unis et de la Grande-Bretagne (tableau 9). Il convient cependant de souligner que Facebook et Twitter (avec Instagram) sont des réseaux essentiellement utilisés dans le monde occidental et qu’il existe d’autres types de réseaux sociaux dans le monde, notamment Qzone en Chine ou V Kontakte en Russie.

Tableau 9

Nombre de musées ayant plus de 250 000 followers ou amis (classement par pays)

Ce bref panorama du monde muséal, évoqué à partir de quelques statistiques répertoriant leur nombre et leur fréquentation, induit certaines réflexions. Généralement, de tels palmarès sont plutôt commentés à partir des performances des musées eux-mêmes, comme le positionnement du Louvre en regard de celui du British Museum ou de l’Ermitage. Je souhaiterais, pour ma part, analyser ces résultats à partir d’une vision plus globale, considérant le musée comme un enjeu économique, touristique et symbolique lié à des relations de pouvoir et de concurrence à l’échelle mondiale. Avant d’aborder directement le musée sous un angle géopolitique, il convient d’évoquer un instant les changements majeurs qui se sont opérés à partir des années 1980 sur le plan économique.

Des changements politiques et économiques majeurs

L’atmosphère des musées, au début des années 1970, contraste singulièrement avec celle que l’on connaît de nos jours. L’institution, qui se présente d’abord comme lieu de recherche et de préservation (Hudson, 1975), est alors considérée comme obsolète et amenée à se métamorphoser de manière radicale. C’est dans ce cadre que se développe la nouvelle muséologie, induisant un rapport plus fort des musées avec leurs publics (Desvallées, 1992 ; 1994). Mais ce mouvement de transformation à lui seul n’explique pas la métamorphose des musées, et notamment leur « tournant commercial » (Bayart et Benghozi, 1993). Dès les années 1980, des changements de politique économique majeurs apparaissent : l’économie, longtemps sous l’influence de John Maynard Keynes, partisan de l’intervention de l’État, prend un tournant nettement plus orienté vers le marché, autour de Friedrich Hayek, Milton Friedman et, globalement, l’École de Chicago. Ces changements sont effectués sous la présidence de Ronald Reagan aux États-Unis et par le gouvernement de Margareth Thatcher en Grande-Bretagne (Harvey, 2005). La prise en charge de l’institution par les pouvoirs publics, longtemps considérée en Europe comme évidente, est de plus en plus questionnée. Sans pour autant revenir à une situation équivalente à celle des cabinets du XVIIIe siècle, le modèle économique du musée se transforme et de nouvelles méthodes du management public voient le jour (Chong, 2010), tandis que les musées sont incités à recourir plus directement au marché et que beaucoup vivent une diminution de l’intervention publique. Les rapports entre musées et marché sont anciens, mais ils connaissent à ce moment un développement considérable dans ce contexte (Mairesse, 2010 ; Tobelem, 2010). Il ne s’agit certes pas de faire totalement le musée des consommateurs, la plupart des économistes considérant l’institution comme un bien qui nécessite une prise en charge partielle par les pouvoirs publics. Cette prise en charge doit néanmoins être mieux évaluée (d’où le développement d’une culture de l’audit), et une partie du financement doit pouvoir être trouvée sur le marché. Le visiteur, longtemps considéré comme un citoyen à éduquer, parfois aussi comme un intrus, se voit ainsi affublé de l’étiquette de consommateur potentiel permettant d’équilibrer, voire d’augmenter le budget de l’établissement. C’est à cette époque que se développent les grandes expositions temporaires (Haskell, 2000), dont les budgets prennent des proportions considérables (Heinich et Pollak, 1989). Cette première phase a notamment été analysée par Jean Davallon (1992), qui percevait à travers ces changements expographiques une évolution majeure de la muséologie et du rapport du musée à son public.

Quelques années plus tard, l’ouverture en fanfare du musée Guggenheim de Bilbao, succès populaire considérable, renforce non seulement le lien du musée au marché (Werner, 2005 ; Tobelem et al., 2014), mais elle induit également un autre rapport entre le musée et les pouvoirs publics qui le financent, tout en illustrant une certaine idée de la mondialisation (Mathur, 2005). La construction de ce musée participe en effet d’une logique partiellement différente de celle des autres établissements, conçus à l’origine pour abriter des collections ou développer des recherches, ou pour l’édification du public. De tels établissements existent déjà à Bilbao depuis plusieurs décennies ; la construction du Guggenheim s’insère en revanche dans un plan de développement urbanistique de grande ampleur, visant à transformer la physionomie de la ville de manière radicale (nouvel aéroport, création d’un métro et d’un nouveau quartier) afin d’attirer aussi bien un tourisme d’affaire ou de loisir que de nouveaux habitants. Le succès de l’opération est largement commenté par les milieux universitaires[9] et le retour sur investissement du Guggenheim (plusieurs dizaines de millions d’euros de recettes directes et indirectes injectés chaque année dans l’économie locale, liés aux retombées touristiques notamment) est largement utilisé pour présenter l’importance de l’économie de la culture (KEA, 2006). Une telle logique découle directement des nouvelles méthodes de gestion publique initiées au cours des années 1980, notamment en Grande-Bretagne. Ainsi, l’Audit Commission (1991) britannique, lorsqu’elle précise en 1991 les raisons pour lesquelles les autorités locales doivent soutenir les musées, évoque d’abord le développement de la qualité de vie et celui du tourisme, ainsi que le soutien à l’économie locale, et ne mentionne les questions d’éducation et de recherche ou la préservation du patrimoine que dans un second temps. La fréquentation du musée, dans cette perspective, apparaît non seulement comme un indice de la vitalité commerciale potentielle de l’établissement, mais aussi comme un indicateur du développement touristique lié à l’évaluation économique de l’établissement (par le biais des touristes venus dans la région pour visiter le musée et les dépenses d’hôtellerie ou de restauration qui en résultent (Mairesse, 2004). C’est évidemment dans un tel contexte qu’il convient de lire les performances de ces musées « millionnaires », dont les visiteurs étrangers contribuent, par leur apport de devises, à l’enrichissement du pays (le public d’un musée comme le Louvre est constitué en 2015 de 75 % de visiteurs internationaux). Bilbao, ville de province en dehors des circuits touristiques traditionnels, subitement propulsée sur la scène mondiale, semble avoir ainsi déclenché une vague de nouvelles constructions d’infrastructures culturelles, supposées régénérer le tissu urbain et potentiellement attirer des touristes (Kemp et Trotta, 2008). Si Bilbao n’est pas la première ville à développer cette logique de régénération urbaine, l’internationalisation du phénomène muséal constitue un phénomène nouveau. Thomas Krens, à la tête du Guggenheim, évoque alors la création de nouvelles filiales aux quatre coins du monde, tandis que ses détracteurs critiquent l’idée de « McGuggenheimisation » du musée (Mathur, 2005). Partout, le principe du musée symbole de dynamisme ou d’attractivité urbaine semble s’imposer. En France, des villes comme Metz (le Centre Pompidou-Metz), Lyon (le Musée des confluences) et Lens (le Louvre-Lens) élaborent ainsi chacune, de manière plus ou moins directe[10], une politique visant à attirer aussi bien du tourisme que de nouveaux habitants. De façon encore plus spectaculaire et à l’échelle mondiale, les investissements à Abou Dhabi et au Qatar reposent sur une logique identique. Il va de soi que les musées (projets du Louvre, du Guggenheim, etc.) qui y sont édifiés ne sont pas prioritairement conçus pour des raisons éducatives ou patrimoniales, mais comme des facteurs d’attraction culturelle, face à la concurrence que se livrent les métropoles régionales et les mégalopoles pour renforcer leur attractivité territoriale. Le classement des musées millionnaires (dont fait partie le Guggenheim de Bilbao) constitue, à cet égard, un indice d’une partie de l’attractivité culturelle d’une région qui forcément dépend d’autres facteurs : qualité des lieux de restauration et des autres infrastructures culturelles, intensité de la vie nocturne, tolérance à l’égard des moeurs, etc. C’est cette logique que met en exergue Richard Florida (2002) en détaillant les facteurs nécessaires au développement d’une classe créative censée produire la valeur ajoutée de demain et dont les villes et les régions cherchent à s’attirer les faveurs. La notion de créativité et d’économie de la créativité, questionnable, ne tarde pas à s’imposer dans le monde (Bouquillion, 2012), les villes et les régions se livrant une concurrence de plus en plus acharnée, aussi bien sur le plan national qu’international, pour attirer les touristes ou de nouveaux habitants (créatifs). En témoigne le rapport du maire de Londres établi après les Jeux olympiques, qui analyse les principales mégalopoles du monde en répertoriant notamment le nombre de musées (mais aussi les boîtes de nuit) composant l’offre culturelle (Mayor of London, 2012). Les musées « superstars » (Frey, 1998), dans ce contexte, constituent un atout économique réel pour le pays qui les abrite, mais cette seule dimension ne suffit pas, à elle seule, pour comprendre l’importance du phénomène muséal et son expansion dans le monde.

Géopolitique du musée

Si le musée peut être vu comme un facteur de développement économique, il se présente aussi comme un symbole de richesse et de pouvoir au bénéfice d’un État, d’une région ou d’un citoyen fortuné. D’une certaine manière, il apparaît comme l’un des modes de consommation ostentatoire que Thorstein Veblen (1970) décrit dans sa théorie de la classe des loisirs, mais à l’échelle d’une ville ou d’un État. Les collections acquises par les États constituent en quelque sorte la manifestation de leur puissance, qu’elles aient procédé par pillage et collecte de butin (après une invasion, comme Napoléon en Italie et en Allemagne, ou durant la colonisation) ou par acquisitions à titre onéreux et par dons de riches citoyens. Dès le XVIIIe siècle, les premières collections publiques semblent constituer des marqueurs de la richesse des nations ou des territoires. Les collections du Louvre trouvent leur origine dans la collection royale formée essentiellement par Louis XIV, à l’époque où la France s’affiche comme la puissance européenne dominante. C’est à l’État britannique et à ses citoyens les plus riches que le British Museum doit ses collections, constituées à partir du cabinet de Hans Sloane et développées en puisant dans les richesses de son empire qui, durant un siècle, s’impose au monde. L’évolution de la domination européenne semble accompagner le développement des musées de ce continent qui connaissent alors une croissance considérable. Dès le milieu des années 1930, cependant, la puissance économique américaine se traduit également au niveau de son tissu muséal – auquel répond l’effort soviétique pour multiplier, à son tour, le nombre de ses établissements (ce dont témoignent les statistiques présentées aux tableaux 2 et 3). Les changements plus récents ont vu un certain nombre de pays asiatiques – et notamment le Japon puis la Chine – redevenir des puissances mondiales. En 1960, ces deux pays possédaient un produit intérieur brut (PIB) inférieur à celui de la France et près de dix fois moins que celui des États-Unis. Aujourd’hui, ils sont les seconde et troisième puissances mondiales, le PIB de la Chine rattrapant celui des États-Unis (tableau 10).

Tableau 10

Produit intérieur brut en milliards USD courants

Le développement des musées a-t-il suivi une tendance similaire dans les pays asiatiques ? L’histoire de ce réseau est nettement plus récente : le premier musée au Japon est conçu en 1871, et c’est en 1905 et 1908 qu’on en trouve en Chine puis en Corée (Prösler, 1995). Les statistiques mondiales (voir note 4) font état en 2012 de 1298 musées pour le Japon, 1020 pour la Chine et 183 pour la Corée du Sud. Ces chiffres doivent être revus à la hausse. Eiji Mizuchima (2013), par exemple, répertorie 840 musées en Corée du Sud, 2300 en Chine et 5775 au Japon. Il détaille, par ailleurs, l’évolution antérieure du réseau muséal japonais dont l’accroissement commence essentiellement à partir du moment où le Japon, dans les années 1980, acquiert le statut de seconde puissance économique. Le cas de la Chine est tout aussi intéressant : on y compte 72 établissements en 1957 comparativement à 349 en 1978. C’est essentiellement à partir de cette époque, après la prise de pouvoir par Deng Xiaoping, que la création de musées s’accélère, pour passer en 2000 à 1397 établissements (Schiele, 2016 : 97-98). À partir des années 2000, le mouvement semble s’accélérer encore, la Chine construisant de 100 à 400 établissements par an. Selon The Economist (2014), ce n’est pas 2300 musées mais 3866 qui seraient érigés en Chine actuellement. Le réseau muséal de ces trois pays asiatiques est certes largement inférieur à celui des États-Unis, et bien plus modeste encore si on le reporte au nombre d’habitants ; il n’en reste pas moins qu’il s’est très fortement développé au gré de l’évolution économique de ces pays. Le nombre de musées millionnaires évoqué précédemment, lui aussi, n’est pas encore aussi élevé dans ces pays qu’en Amérique du Nord ou en Europe, mais il demeure possible que la fréquentation du réseau muséal asiatique s’accroisse à son tour dans les années à venir.

Peut-on parler pour autant d’une vision géopolitique du musée ? Le terme, tombé en disgrâce à la suite de la Seconde Guerre mondiale, est récemment revenu sur la scène, notamment en France (Lacoste, 2012). La mondialisation du commerce, telle qu’elle est mise en oeuvre dans le cadre des échanges de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) puis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à partir de 1995, fait entrer la presque totalité des pays du globe (164 États membres de l’OMC) dans un réseau toujours plus dense d’échanges dont les dimensions économiques, culturelles, politiques et militaires sont de plus en plus difficiles à distinguer. L’accès à l’eau et à l’alimentation, de même que celui au pétrole et aux principales autres matières premières, constituent ainsi des enjeux géopolitiques majeurs et vitaux pour le maintien des conditions de vie actuelles des puissances dominantes. La logique du soft power (Nye, 2004) accompagnant ces échanges passe par la culture dans un sens large, c’est-à-dire aussi bien par l’excellence d’un système universitaire que par la coopération internationale, mais aussi par les succès dans les compétitions sportives (jeux olympiques, coupes du monde de football) ou dans les expositions universelles.

Dans un tel contexte, le musée n’apparaît plus seulement comme un simple établissement dédié à l’éducation ou à la conservation du patrimoine, mais aussi comme une institution symbolique qui propage les valeurs véhiculées par un pays ou une région. Les musées ont donc assez rapidement compris qu’ils jouaient un rôle en matière de soft power, en se présentant comme les vitrines de la réussite de leur pays, au sein d’une logique plus globale liée aux enjeux urbanistiques ou régionaux (Lord et Blankenberg, 2015 ; Paquette, 2015). Ce principe du musée comme système de communication ou comme média (Davallon, 1992) suppose des visiteurs, son succès dépendant de sa fréquentation. Les musées se présentent pourtant comme les véhicules de valeurs universelles, objectives et neutres, au service de la science et du développement des connaissances. Une telle vision est largement remise en cause[12]. Elle avait déjà été évoquée de manière critique dès la fin des années 1970 par Carol Duncan et Alan Wallach (1978 ; 1980), qui fustigeaient la vision très particulière de l’histoire de l’art présentée par le Musée d’art moderne de New York ou par le Louvre. Chaque visiteur du Louvre, en parcourant les salles, ne reçoit en effet pas la même leçon d’histoire de l’art – les mêmes choix, les mêmes artistes mis en valeur – que s’il visitait un musée russe ou américain. Bien que le Louvre se présente – au même titre que le British Museum ou le Metropolitan Museum – comme un musée « universel » (ICOM, 2004), ce sont des valeurs spécifiques à l’Occident et plus précisément à certains de ces pays qui sont mises en avant. Implicitement, donc, chacun des touristes qui visite l’un de ces musées en ressort avec des idées partiellement conditionnées sur ce qui peut être considéré comme la quintessence de l’art, du patrimoine, mais aussi de la science et des héros de l’humanité. De tels enjeux, même sur le plan scientifique, peuvent déclencher des luttes d’influence tout aussi fortes (Bergeron, 2014). En quelque sorte, le musée, sous couvert d’universalité, agirait-il comme une sorte de sous-marin des valeurs occidentales dans le monde ?

Si l’on regarde ce qui unit les musées, tel que diffusé notamment dans la récente Recommandation sur la protection et la promotion des musées et des collections adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en novembre 2015[13], on constate que le musée y est présenté comme une institution fondée sur la préservation du patrimoine, la recherche, la communication et l’éducation, à partir des collections dont il a la charge et à destination des publics. Bien que ce texte ait été adopté par l’ensemble des États membres de l’UNESCO, il n’en reste pas moins que ce programme repose d’abord sur une conception directement occidentale du patrimoine, fondée sur la matérialité des collections (même si l’UNESCO a adopté, en 2003, une Convention sur le patrimoine immatériel de l’humanité[14]). Les relations entre l’art et le public, ou celles entre ce dernier et la science, découlent de la même manière du creuset occidental formé à partir des Lumières et développé au cours de la révolution industrielle. Il est étonnant que les pays les plus contestataires des idéologies occidentales – comme la Corée du Nord ou nombre de pays arabes – ont pourtant adopté l’institution muséale et ses présupposés, comme la notion d’art, les principes de conservation ou l’ouverture du musée aux publics.

Malgré un canevas commun, tel celui conçu par l’UNESCO, le musée – comme les autres médias – présente donc des visions parfois opposées d’un même sujet – par exemple l’occupation d’une partie de la Palestine par Israël, qui apparaît forcément différente selon que le musée soit palestinien ou israélien (Mendel et Steinberg, 2011). Si le contenu change au gré des pays, la façon de présenter les collections et, de manière plus générale, la conception de la notion de musée, peuvent également différer. Le contraste le plus visible en matière de conception muséale est certainement celui qui a été présenté plus haut entre la muséologie anglo-saxonne et la muséologie « latine » ou méditerranéenne[15] (Gomez Martinez, 2006). Plusieurs aspects importants conditionnant le musée y sont vus de manière très différente, par exemple le rapport aux objets : alors que l’inaliénabilité est de mise dans les pays latins, le deaccessioning (la sortie d’inventaire et la vente ou la destruction des objets) prévaut dans les pays anglo-saxons (Cornu et al., 2012). Le rapport au public et, de manière plus générale, les relations avec le marché diffèrent aussi très largement, comme on peut s’en rendre compte à la lecture de manuels de muséologie publiés dans ces différentes régions et notamment à la manière dont les techniques de marketing, de gestion de boutique ou de connaissance du public sont abordées (Ambrose et Paine, 2012 ; Gob et Drouguet, 2014). Les principaux auteurs associés au courant des visitors studies sont ainsi presque tous anglophones (Mairesse, 2004 : 84-105), tandis que les premiers écrits sur la théorisation des expositions – de Georges Henri Rivière (1989) à Jean Davallon (1992) – sont plutôt francophones.

Dans cette perspective, le nombre, la puissance médiatique (notamment sur Internet) et la fréquentation des musées anglo-saxons ou latins dans le monde muséal, dont témoignent les statistiques présentées plus haut dans cet article, constituent des phénomènes particulièrement importants à étudier, notamment par le biais de l’influence que chacune des parties peut avoir sur le reste du monde. La manière de concevoir les musées et de présenter l’histoire ou la science participe, à son tour, au soft power des puissances qui les promeuvent. Aussi la firme canadienne de consultance muséale Lord Cultural Resources, créée par les Canadiens Gail et Barry Lord[16] en 1981, a-t-elle réalisé plus de 2200 projets liés à des musées, dans 57 pays différents. La consultance, les visites d’experts ou la création de nouveaux musées (à Abou Dhabi ou en Chine), mais aussi l’enseignement de la muséologie, la formation professionnelle et la littérature sur les musées, contribuent ainsi à la formation d’une certaine vision du musée et de la muséologie dans le monde.

Discussion et conclusions

« Le développement des musées reflète donc l’inclusion de régions de plus en plus grandes dans le système mondial » (Prösler, 1995 : 25). Le système économique mondial, qui connaît de profondes mutations à partir des années 1980 dans les pays anglo-saxons, entraîne à sa suite les économies européennes, parallèlement à l’effondrement du système soviétique. Il débouche au milieu des années 1990 sur une zone d’échange quasiment mondiale dominée par le système capitaliste anglo-saxon, dans laquelle les pays asiatiques (Japon, Corée, Chine) jouent un rôle de plus en plus important. Il est d’un certain intérêt de retrouver, dans la localisation des musées et dans la fréquentation des établissements les plus importants, les mêmes rapports de force que ceux qui prévalent globalement sur le plan économique, à quelques différences près. La domination anglo-saxonne (États-Unis et Grande-Bretagne) sur l’économie demeure réelle, mais elle est largement défiée par le poids de la Chine et d’autres puissances émergentes (comme l’Inde, le Brésil ou la Corée du Sud). Sur le plan muséal, les choses n’apparaissent en revanche pas de manière aussi tranchée, les pays occidentaux dominant encore largement les autres dont le réseau des musées est moins développé, leur patrimoine accumulé depuis des générations semblant illustrer le fait que le capitalisme doive s’analyser aussi sur la durée. Avec un temps de décalage, cependant, les pays nouvellement développés semblent également avoir adopté le musée, pourtant largement étranger à leur culture traditionnelle, comme un symbole du développement économique reconnu par la communauté internationale. La dynamique du développement muséal se poursuit, essentiellement guidée depuis les mêmes années 1980 par une logique économique et la concurrence entre États et régions sur les plans de l’économie touristique et de l’attractivité urbaine.

On peut se demander dans ce contexte si le développement muséal en Asie va se poursuivre au point de rejoindre – peut-être même dépasser – le réseau muséal occidental. À ce stade, il est encore difficile de répondre, mais alors que son réseau muséal était quasiment inexistant au début des années 1960, il s’est développé de manière extrêmement rapide depuis l’an 2000, et si des pays comme la Chine décidaient de poursuivre leur effort de développement muséal (jusqu’à 400 établissements par an), le nombre d’infrastructures pourrait rejoindre celui des pays occidentaux d’ici une ou deux générations. Ce positionnement ne semble à première vue qu’entraîner des conséquences symboliques : après tout, il ne s’agirait que d’une place dans un classement muséal, voire dans celui des établissements les plus fréquentés. En fait, les conséquences en matière d’attractivité territoriale (attirer les classes créatives) et de tourisme planétaire pourraient s’avérer, à terme, importantes pour les pays occidentaux, dont une partie des flux touristiques ou des travailleurs les plus qualifiés pourrait se détourner au profit d’autres localités (même si bien sûr les musées ne constituent que l’un des éléments explicatifs de ces flux). De manière plus globale – du point de vue du musée comme média –, le nombre et la fréquentation de ces établissements peuvent influencer la vision que les visiteurs se font du monde, tant pour ce qui concerne l’art et l’histoire que le patrimoine et les sciences. De façon plus générale encore, l’institution muséale elle-même pourrait se transformer en fonction de ces nouveaux rapports de force.

On a évoqué les différences entre la culture anglo-saxonne et la logique « latine » ou méditerranéenne des musées, l’influence de la France, prépondérante jusque durant l’entre-deux-guerres, diminuant progressivement au bénéfice du modèle anglo-saxon. Le développement des musées asiatiques pourrait-il infléchir ces rapports et influencer la manière de penser le musée dans son ensemble ? Ici aussi, il est difficile de répondre de manière définitive. Si l’on considère l’influence américaine sur les musées, celle-ci n’apparaît que très progressivement, à partir des années 1920, soit plusieurs années après que les États-Unis soient devenus la première puissance économique mondiale, et ce n’est que longtemps après la Seconde Guerre que l’Amérique s’impose comme une référence incontestée en matière de musées, globalement au même moment où elle s’impose sur le marché de l’art (Guilbaut, 1996). Le Japon, premier pays asiatique à avoir, durant les années 1980 (alors au sommet de sa croissance économique), élargi son parc muséal, n’a étendu que plusieurs années plus tard son influence en matière d’architecture muséale, plusieurs architectes japonais (Kenzo Tange, Tadao Andō, Shigeru Ban) connaissant une carrière mondiale. On ne pourrait pour le moment dire la même chose en ce qui concerne sa manière de penser le musée, qui demeure essentiellement conditionnée par le modèle occidental. Pour autant, certaines différences en matière de conception du patrimoine s’y développent – comme l’idée d’un musée sans collection, ainsi qu’une autre relation à l’authenticité des objets – et pourraient à terme conduire à un nouveau rapport entre les musées et leurs collections (Gravari-Barbas et Guichard-Anguis, 2003 ; Morishita, 2010). Si les réseaux muséaux coréens et chinois sont en train de se développer, on ne peut cependant encore actuellement y déceler de « nouveau » modèle visant à transformer le principe du musée.

L’évolution du réseau muséal et de sa fréquentation constitue ainsi l’un des symboles du développement de l’influence occidentale dans le monde et des rapports économiques entre les différents pays qui participent au commerce mondial. Cette évolution constitue aussi, probablement, l’illustration de la concurrence que ces pays ou les villes et les régions qui les composent se livrent afin de développer leur propre économie. En l’espace de quelques décennies, les fonctions principales du musée, tournées vers la recherche, l’éducation et la conservation du patrimoine, semblent en effet avoir été largement conditionnées (surtout pour les plus grands établissements) par le développement urbain et touristique. Dans cette perspective, l’étude de la structure du réseau muséal et de la fréquentation des musées, tant physique que sur Internet, constitue un élément qui permet d’illustrer le positionnement des pays au sein du système mondial économique et de mieux comprendre l’évolution future de ces pays au sein de l’économie de la créativité. Il n’est pas impossible, cependant, que l’évolution du musée et de la muséologie soit conditionnée par les transformations du réseau muséal lui-même, notamment par l’entremise des pays asiatiques. Il est par contre trop tôt pour évoquer de tels changements, dont l’influence sur la culture dans le monde pourrait être majeure.

Appendices

Note biographique

François Mairesse est Professeur d’économie de la culture et de muséologie à l’Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 (CERLIS UMR 8070, labex ICCA). Il enseigne également la muséologie à l’Ecole du Louvre. Il est président du comité international de muséologie de l’ICOM (ICOFOM). Il a publié de nombreux articles et ouvrages dans le domaine de la muséologie, de l’économie de la culture ou de la médiation culturelle dont les plus récents sont : Gestion de projets culturels (Armand Colin, 2016), La médiation culturelle (PUF, 2016, avec B.N. Aboudrar), Nouvelles tendances de la muséologie (Documentation française, 2016, dir).

Notes

-

[1]

Sur la littérature générale liée aux musées contemporains, voir Desvallées et Mairesse, 2011.

-

[2]

Les sources du graphique sont détaillées dans les tableaux qui suivent. La source pour 1975 est Hudson et Nicholl (introduction du répertoire).

-

[3]

Contrairement au modèle muséal américain – par exemple le musée de Charles Wilson Peale (fondé en 1786 ; aussi connu sous le nom de Municipal Museum of Baltimore) – qui, durant les premières années suivant l’indépendance des États-Unis, doit se financer uniquement à partir du marché ou par l’entremise du mécénat (voir Mairesse, 2010). Par la suite, une partie du financement des musées américains sera également publique, mais dans des proportions moindres qu’en Europe.

-

[4]

Les statistiques de comptage des musées sont particulièrement discutables, puisqu’il n’existe aucune référence universelle pour définir statistiquement un musée. La statistique de 1937 (Boucher et al., 1937), présentée en France, est sujette à caution (notamment pour ce qui concerne le comptage des musées français), mais celle de 2012-2013 l’est plus encore ; celle-ci est répertoriée par le Online Computer Library Center, situé aux États-Unis (disponible sur Internet [https://www.oclc.org/en/global-library-statistics.html], consulté en juin 2016), qui se fonde globalement sur Museums of the World (Munich, De Gruyter Saur, 2 vol. – l’édition utilisée est celle de 2013), mais aussi, pour les musées américains, sur la base de données des Museum and Library Services (disponible sur Internet [https://www.imls.gov/research-evaluation/data-collection/museum-universe-data-file], consulté en juin 2016), qui permet à tout établissement qui le souhaite de s’ajouter sur la base de données, présentant ainsi un chiffre peut-être nettement plus élevé que celui du World Directory. Il est à noter par ailleurs que les définitions du musée diffèrent entre les pays. Celle de l’ICOM est la plus répandue dans le monde, mais elle n’est pas identique à celle de l’American Alliance of Museums. Les diverses sources ne se réfèrent cependant pas directement à ces définitions.

-

[5]

Globalement, on peut observer que les musées qui attirent le plus grand nombre de visiteurs sont aussi les plus vastes et ceux dont les collections sont les plus importantes (Ginsburgh et Mairesse, 1997).

-

[6]

(https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Museums-cTop-g1), consulté en juin 2016.

-

[7]

Les rapports d’activités de ces deux établissements sont disponibles sur Internet : (https://www.britishmuseum.org/about_us/management/annual_reports_and_accounts.aspx) ; et (http://www.louvre.fr/rapports), sites consultés en juin 2016.

-

[8]

Comptage réalisé le 22 juillet 2016 à partir du site (http://www.museum-analytics.org/museums/).

-

[9]

Voir le site Internet Scholars on Bilbao qui répertorie les articles sur le développement économique de Bilbao : (http://scholars-on-bilbao.info/), consulté en juin 2016.

-

[10]

Voir par exemple la campagne de publicité « Je veux Metz », destinée à attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, initiée au même moment que l’inauguration du centre : (http://www.jeveuxmetz.com/saison1/pourquoi/), site consulté en juin 2016.

-

[11]

(http://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&name_desc=false&start=1960&view=chart), site consulté en juin 2016.

-

[12]

C’est tout le programme de la New Museology britannique dès la fin des années 1980 et de la muséologie critique (Lorente, 2012).

-

[13]

Consulté sur Internet (http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/) en juin 2016.

-

[14]

Consulté sur Internet (http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) en juin 2016.

-

[15]

Il existe bien sûr au sein de ces muséologies des différences parfois importantes entre les pays et les auteurs de référence : entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, ou entre la France et l’Espagne, qui bénéficient d’une littérature spécifique. De nombreuses références sont en revanche partagées, comme Georges Henri Rivière et Hugues de Varine pour les latins, ou Stephen Weil et Susan Pearce pour les anglophones.

-

[16]

Voir le site de leur compagnie : (http://www.lord.ca/), consulté en juin 2016.

Bibliographie

- Ambrose, Timothy et Crispin Paine, 2012 [3e éd.], Museum Basics, Londres, Routledge.

- Art Newspaper (The), 2016, « Visitor Figures 2015 », The Art Newspaper, special report, no 278, avril, consulté sur Internet (https://www.fine-arts-museum.be/uploads/releases/files/the_art_newspaper_visitors_figures_2015.pdf) en juin 2016.

- Audit Commission, 1991, The Road to Wigan Pier ? Managing Local Authority Museums and Art Galleries, Londres, Her Majesty’s Stationery Office.

- Bayart, Denis et Pierre-Jean Benghozi, 1993, Le tournant commercial des musées en France et à l’étranger, Paris, Ministère de la Culture et La Documentation française.

- Bergeron, Yves, 2014, « Les liaisons dangereuses ou les relations troubles entre le politique et les musées canadiens », Thema. La revue des Musées de la civilisation, no 1, p. 127-140.

- Boucher, François, Louis Chéronnet, Germain Bazin et Georges Henri Rivière, 1937, « La muséographie à l’exposition internationale », L’amour de l’art, juin.

- Bouquillion, Philippe (sous la dir. de), 2012, Creative Economy. Creative Industries, Des notions à traduire, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes.

- Bourdieu, Pierre et Alain Darbel, 1966, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public, Paris, Minuit.

- Cameron, Duncan (sous la dir. de), 1969, Are Art Galleries Obsolete ?, Toronto, Peter Martin Associate Limited.

- Castelain, Jean-Charles, 2017, « Les musées parisiens à la peine », Le Journal des arts, 20 janvier, p. 3.

- Chong, Derrick, 2010 [2e éd.], Arts Management, Londres, Routledge.

- Codet, Henri, 1921, Essai sur le collectionnisme, Paris, Jouve.

- Cornu, Marie, Jérôme Fromageau, Jean-François Poli et Anne-Christine Taylor (sous la dir. de), 2012, L’inaliénabilité des collections, performances et limites ?, Paris, L’Harmattan.

- Davallon, Jean, 1992, « Le musée est-il un média ? », Publics & Musées, no 2, décembre, p. 99-123.

- Desvallées, André (sous la dir. de), 1992 et 1994, Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie, Mâcon, Éditions W. et MNES, 2 vol.

- Desvallées, André et François Mairesse (sous la dir. de), 2011, Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Paris, Armand Colin.

- Duncan, Carol et Alan Wallach, 1978, « The Museum of Modern Art as Late Capitalist Ritual : An Iconographic Analysis », Marxist Perspectives, no 4, p. 28-51.

- Duncan, Carol et Alan Wallach, 1980, « The Universal Survey Museum », Art History, no 3, p. 448-469.

- Florida, Richard, 2002, The Rise of the Creative Class : and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York, Basic Books.

- Frey, Bruno, 1998, « Superstar Museums : An Economic Analysis », Journal of Cultural Economics, vol. 22, no 2, p. 113-125.

- Ginsburgh, Victor et François Mairesse, 1997, « Defining A Museum : Suggestions for an Alternative Approach », Museum Management and Curatorship, vol. 16, no 1, p. 15-33.

- Gob, André et Noémie Drouguet, 2014 [4e éd.], La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, Armand Colin.

- Gomez Martinez, Javier, 2006, Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterranea : diferencia y contactos [Deux muséologies. Les traditions anglo-saxonne et méditerranéenne : différences et contacts], Gijón, Trea.

- Gravari-Barbas, Maria et Sylvie Guichard-Anguis, 2003, Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l’aube du XXIe siècle, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne.

- Guilbaut Serge, 1996, Comment New York vola l’idée d’art moderne, Nîmes, Jacqueline Chambon.

- Harvey, David, 2005, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press.

- Haskell, Francis, 2000, The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, New Haven, Yale University Press.

- Heinich, Nathalie et Michael Pollak, 1989, « Du conservateur de musée à l’auteur d’expositions : L’invention d’une position singulière, Sociologie du travail, vol. 1, no 89, p. 29-49.

- Herding, Klaus, 1995, Conception et philosophie bourgeoise du musée en Allemagne à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, dans Édouard Pommier (sous la dir. de), Les Musées en Europe à la veille de l’ouverture du Louvre, Actes du colloque organisé par le Service culturel du musée du Louvre à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de l’ouverture du Louvre, 3-5 juin 1993, Paris, Klincksiek et Musée du Louvre, p. 439-460.

- Hudson, Kenneth, 1975, A Social History of Museums, Londres, Macmillan.

- Hudson, Kenneth et Ann Nicholls, 1975, The Directory of World Museums, New York, Columbia University Press.

- ICOM (Conseil international des musées), 2004, « Les musées universels » [dossier thématique], Nouvelles de l’ICOM, no 1, consulté sur Internet (http://archives.icom.museum/universal_fr.html) en juin 2016.

- KEA European Affairs, Study on the Economy of Culture in Europe, Bruxelles, 2006, Étude conduite pour la Commission européenne, consulté sur Internet (http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf) en juin 2016.

- Kemp, Roger L. et Marcia Trotta (sous la dir. de), 2008, Museums, Libraries and Urban Vitality, Jefferson, NC, McFarland.

- Lacoste, Yves, 2012, Géopolitique. La longue histoire d’aujourd’hui, Paris, Larousse.

- Lord, Gail Dexter et Ngaire Blankenberg (sous la dir. de), 2015, Cities, Museums and Soft Power, Washington, DC, AaM Press.

- Lorente, Jesus Pedro, 2012, Manual de historia de la museología [Manuel de l’histoire de la muséologie], Gijón, Trea.

- Valentini, Michael Bernard, 1704-1714, Museum Museorum, Francfort, Johan David Zunners.

- Mairesse, François, 2002, Le musée, temple spectaculaire, Lyon, Presses universitaires de Lyon.

- Mairesse, François, 2004, Missions et évaluation des musées – Une enquête à Bruxelles et en Wallonie, Paris, L’Harmattan.

- Mairesse, François, 2010, Le musée hybride, Paris, La Documentation française.

- Mairesse, François, 2012, « Le musée inclusif et la muséologie mondialisée / O museu inclusivo e a museologia mundializada », ICOFOM LAM, 21 encuentro regional, Termos e conceptos de museología : museu inclusivo, interculturalidade et patrimonio integral [21e rencontre régionale, Termes et concepts de muséologie : musée inclusif, interculturalité et patrimoine intégral], Rio/Petropolis, p. 17-52.

- Mathur, Saloni, 2005, « Museums and Globalization », Anthropological Quarterly, vol. 78, no 3, p. 697-708.

- Mayor of London, 2012, World Cities Culture Report, Londres, consulté sur Internet (https://www.london.gov.uk/sites/default/files/wccr2013.pdf) en juillet 2016.

- McClellan, Andrew, 2008, The Art Museum. From Boullée to Bilbao, Berkeley, University of California Press.

- Mendel, Yonatan et Alexa Rose Steinberg, 2011, « The Museological Side of the Conflict : Israeli Exhibition of Terror and the Palestinian Museum of Prisoners », Museum and Society, vol. 9, no 3, p. 190-213.

- Mizushima, Eiji, 2013, A Perspective on the Crises and the Future Path of Museums. An Overview of Museum Developments in East Asia, Tsukuba, University of Tsukuba.

- Morishita, Masaaki, 2010, The Empty Museum. Western Cultures and the Artistic Field in Modern Japan, Farnham, Ashgate.

- Nye, Joseph, 2004, Soft Power : The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs.

- Paquette, Jonathan, 2015, « Les musées, instruments du pouvoir », Nectart, vol. 1, no 1, p. 41-46.

- Pomian, Krzysztof, 1987, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard.

- Pommier, Édouard (sous la dir. de), 1995, Les Musées en Europe à la veille de l’ouverture du Louvre, Actes du colloque organisé par le Service culturel du musée du Louvre à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de l’ouverture du Louvre, 3-5 juin 1993, Paris, Klincksiek et Musée du Louvre.

- Poulot, Dominique, 2005, Une histoire des musées de France, Paris, La Découverte.

- Prösler, Martin, 1995, « Museums and Globalization », The Sociological Review, vol. 43, no S1, p. 21-44.

- Rivière, Georges Henri et al., 1989, La muséologie selon Georges Henri Rivière, Paris, Dunod.

- Rosen, Sherwin, 1981, « The Economics of Superstars », American Economic Review, vol. 71, p. 845-858.

- Schaer, Roland, 2007, L’invention des musées, Paris, La Découverte [1re éd. 1993, Gallimard].

- Schiele, Bernard, 2016, « Quels musées pour la Chine d’aujourd’hui ? », dans François Mairesse (sous la dir. de), Nouvelles tendances de la muséologie, Paris, La Documentation française, p. 95-110.

- The Economist, 2014, « Mad About Museums », The Economist, 6 juin, consulté sur Internet (http://www.economist.com/news/special-report/21591710-china-building-thousands-new-museums-how-will-it-fill-them-mad-about-museums) en juin 2016.

- Tobelem, Jean-Michel, 2010 [2e éd.], Le nouvel âge des musées, Paris, Armand Colin.

- Tobelem, Jean-Michel, Luis Miguel Lus Arana et Joan Ockman, 2014, Les bulles de Bilbao, Paris, Éditions B2.

- Veblen, Thorstein, 1970 [1re éd. 1899], Théorie de la classe des loisirs, Paris, Gallimard.

- Vieregg, Hildegard K., 2008, Geschichte des Museums. Eine Einführung [Histoire des musées. Une introduction], Munich, Wilhelm Fink Verlag.

- Waidacher, Friedrich, 1996 [2e éd.], Handbuch der Allgemeinen Museologie [Manuel de muséologie générale], Vienne, Böhlau Verlag.

- Werner, Paul, 2005, Museum, Inc. : Inside the Global Art World, Chicago, Prickly Paradigm Press.

List of figures

Figure 1

Évolution du nombre des musées dans le monde[2]

List of tables

Tableau 1

Répartition des cabinets et des musées dans le monde de 1704 à 1937

(cette répartition est donnée en fonction des territoires des pays actuels)

Tableau 2

Répartition des musées dans le monde en 1937 et en 2012

Tableau 3

Les dix musées d’art les plus populaires en 2015

Tableau 4

Nombre de musées de beaux-arts (et centres d’art) attirant plus d’un million de visiteurs

Tableau 5

Classement des musées d’art millionnaires par continent

Tableau 6

Répartition des musées d’art millionnaires par sphère d’influence

Tableau 7

Classement des musées en fonction de la fréquentation de leur site Internet

Note : Classement réalisé le 22 juillet 2016 à partir d’Alexa.com, qui établit la fréquentation des sites Web selon un panel d’internautes. De la catégorie « musées » ont été retirés deux sites (Yale et National Science Foundation) qui ne lui sont pas liés directement. Voir (http://www.alexa.com/topsites/category/Top/Reference/Museums), consulté sur Internet en juin 2016.

Tableau 8

Nombre d’amis et de followers des musées les plus populaires

Tableau 9

Nombre de musées ayant plus de 250 000 followers ou amis (classement par pays)

Tableau 10

Produit intérieur brut en milliards USD courants