Abstracts

Résumé

Quelles sont les caractéristiques des étudiants inscrits à un programme de doctorat en science politique au Québec entre 1997 et 2010 ? Pour répondre à cette question, les données administratives des étudiants ont été croisées avec les informations sur leur financement et leurs publications. Les résultats révèlent que les étudiants financés par les conseils fédéraux et provinciaux terminent plus rapidement leurs études, publient davantage et décrochent moins. Ils montrent également des différences en termes de lieux et de langue de publication, de financement, de diplomation et d’embauche entre les diverses universités québécoises offrant un programme de doctorat en science politique.

Abstract

What are the characteristics of students who are enrolled in a doctoral program in political science between 1997 and 2010? To answer this question, administrative data on students’ enrolments were analyzed in relation with funding and publication data. Our results show that doctoral students who are funded by federal and provincial councils graduate faster, author more papers, and are less likely to abandon their programs. They also show differences in terms of publication language and venues, funding, graduation and employment rates among Québec universities with doctoral programs in political science.

Article body

Cette recherche s’intéresse aux étudiants et étudiantes inscrits à un programme de doctorat en science politique au Québec dans les années 2000. L’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université Laval, l’Université McGill et l’Université de Montréal (UdM) – les quatre universités délivrant un diplôme de doctorat en science politique au Québec – font l’objet d’une attention particulière. L’objectif est moins de comparer les universités entre elles – même si on procédera à de telles comparaisons dans le but de mieux comprendre certaines dynamiques à l’oeuvre – que d’acquérir une meilleure connaissance des parcours, des rôles et de la place des doctorants et doctorantes dans la discipline au Québec. Cette étude veut ainsi contribuer empiriquement à la sociologie de la discipline et à son objectivation.

Les doctorants sont des membres particuliers de la communauté scientifique. Comme les autres étudiants, ils sont en période d’apprentissage, puisqu’ils suivent des cours (les quatre départements étudiés exigent qu’ils complètent une vingtaine de crédits de cours en plus de la rédaction de leur thèse) et que leurs recherches sont dirigées par des professeurs. Mais ils sont également actifs sur le marché du travail universitaire, dans la mesure où ils contribuent à la recherche scientifique, à l’enseignement et à la gestion de l’université (Bowen et Rudenstine, 1992 ; Delamont et coll., 1994). Lorsqu’ils participent à la vie d’un centre de recherche, publient leurs travaux ou rédigent leur thèse, ils deviennent producteurs de savoir. C’est notamment pourquoi les universités sont en compétition pour attirer les meilleurs d’entre eux. Ce double statut des doctorants se reflète dans les échanges réciproques qui ont lieu entre eux et l’université : ils paient des frais de scolarité (quelques milliers de dollars canadiens par année pour les résidents du Québec), mais reçoivent également salaires et bourses pendant leur doctorat.

Pour étudier ces caractéristiques, on tentera de répondre aux questions suivantes : combien de temps durent les études des étudiants qui finissent leur programme ? Combien d’étudiants au doctorat ne finissent pas leur programme, et après combien de temps ? Combien d’entre eux sont financés par des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux ? À quel sous-champ appartiennent-ils ? Quelle est leur contribution à la recherche scientifique québécoise ? Dans quelle langue publient-ils ? Ceux qui sont financés mettent-ils moins de temps que les autres pour finir leurs études ? Combien d’entre eux obtiennent un poste de professeur menant à la permanence ? Quelles différences existe-t-il entre les différentes universités québécoises ? Pour cela, quatre groupes se recoupant partiellement ont été étudiés séparément, en fonction des données disponibles : les étudiants inscrits au doctorat entre 1997 et 2003, les étudiants ayant obtenu leur doctorat entre 2000 et 2010, les étudiants ayant abandonné leur doctorat entre 1997 et 2008 et l’ensemble des étudiants inscrits au doctorat entre 1997 et 2009.

Méthodologie

Les données analysées ici ont plusieurs origines. La principale source est la base de données RECU (désormais appelée GDEU) colligée par le ministère de l’Éducation des Loisirs et du Sport et analysée par Vincent Larivière (2010). Les données administratives de chacun des étudiants inscrits (date de la première inscription, date de la dernière inscription, université et programme d’inscription, etc.) ont permis de répertorier les doctorants et les docteurs en science politique des universités québécoises, inscrits entre 1997 et 2007. Cette liste a été complétée à l’aide des répertoires de thèses en science politique soutenues dans les quatre universités québécoises étudiées. Le site Internet de chacun des départements divulgue en effet le nom des docteurs, la date de leur soutenance et le titre de leur thèse.

Les données sur les publications des doctorants ont, quant à elles, deux sources, le Web of Science de Thomson Reuters et la base de données Érudit. Alors que la première indexe surtout la littérature internationale, principalement en langue anglaise et, par conséquent, sous-estime la production en sciences sociales et humaines « locale » en français (Archambault et coll., 2006), la seconde comble spécifiquement cette lacune en indexant uniquement la littérature québécoise, principalement en français et en sciences sociales (Larivière et Macaluso, 2011). Il faut souligner que ces données ne couvrent pas les livres et les chapitres de livres, qui comptent pour une part non négligeable des documents cités et produits par les chercheurs en sciences sociales et humaines (Larivière et coll., 2006). Il ne s’agit donc pas ici d’étudier l’ensemble de la production scientifique des doctorants, mais seulement celle publiée dans les revues indexées par le Web of Science de Thomson Reuters et la base de données Érudit[2]. Enfin, la troisième source de données provient des conseils subventionnaires en sciences sociales et humaines, soit le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), qui octroient des bourses de doctorat d’un montant maximal de 105 000 $ sur trois ans ou 80 000 $ sur quatre ans (CRSH) ou de 60 000 $ sur trois ans (FQRSC)[3].

Résultats et analyse

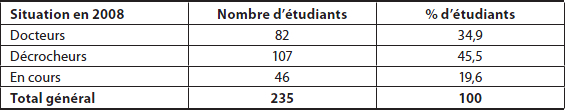

Entre 1997 et 2003, 235 étudiants ont commencé un programme de doctorat dans l’un des quatre départements de science politique au Québec[4]. Pour permettre une analyse de leur parcours, la situation de ces étudiants en 2008 a été précisée, en distinguant trois catégories : ceux qui ont quitté leur programme sans diplôme, ceux qui ont fini leurs études après avoir obtenu leur diplôme et ceux qui sont encore inscrits en 2008. L’année 2008 a été choisie parce qu’elle permet d’avoir le recul nécessaire pour faire une analyse de leur production scientifique. En effet, les programmes de doctorat des quatre universités à l’étude durent quatre ans ; en 2008, la plupart des personnes inscrites entre 1997 et 2003 devraient en principe avoir terminé leurs études. Par ailleurs, comme on le verra plus loin, la plupart des décrocheurs abandonnent au cours des deux ou trois premières années d’études. On peut donc penser qu’en 2008 la situation de la grande majorité des personnes inscrites entre 1997 et 2003 est claire[5].

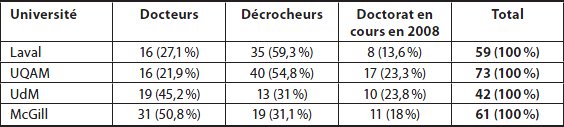

Le tableau 1 présente les résultats obtenus. Ces données révèlent qu’il y a un fort taux de décrochage, puisque seulement un tiers des inscrits ont terminé leur doctorat, 20 % sont toujours inscrits et 46,4 % ont abandonné. Comme on le verra mieux plus loin, ce taux de décrochage s’explique pour certains doctorants en partie par l’absence de financement. Il faut également préciser que la situation est variable d’une université à l’autre, comme le fait ressortir le tableau 2.

On distingue ainsi deux profils différents d’université, en fonction du taux de décrochage. L’Université Laval et l’UQAM ont un taux de décrochage avoisinant les 60 %, tandis qu’il est deux fois moins élevé aux universités McGill et de Montréal (autour de 30 %). Les proportions de docteurs, comme on pouvait s’y attendre, sont inverses : il y a plus de docteurs que de décrocheurs à l’Université McGill et à l’Université de Montréal (environ 50 %). Ces chiffres indiquent sans doute que les stratégies de recrutement de ces universités sont différentes : le processus d’inscription à l’Université McGill et à l’Université de Montréal est plus sélectif avant l’entrée dans le programme (ce qui explique le bas taux de décrochage par la suite), tandis qu’à l’UQAM et à Laval, il est plus ouvert (ce qui se traduit par un taux plus élevé d’abandon après quelques mois ou quelques années d’études). Ces données montrent également que McGill – la seule université anglophone à délivrer des doctorats – est l’université qui forme le plus grand nombre de docteurs en science politique au Québec. Il ne semble pas y avoir de différence selon les genres : hommes et femmes abandonnent et obtiennent leur diplôme environ dans les mêmes proportions. Les paragraphes qui suivent reviennent successivement sur les particularités des docteurs et des décrocheurs.

Tableau 1

Situation en 2008 des étudiants inscrits au doctorat entre 1997 et 2003

Tableau 2

Situation en 2008 des étudiants inscrits au doctorat entre 1997 et 2003, par université

Caractéristiques des docteurs

Un total de 180 étudiants ont obtenu leur doctorat entre 2000 et 2010 au Québec. Comme on peut l’observer au tableau 3, ils ont en moyenne été inscrits pendant 7,2 ans[6]. S’il n’y a pas réellement de différence entre les hommes et les femmes, les docteurs de l’Université McGill sont un peu plus rapides lorsqu’on considère la moyenne. Toutefois, sans surprise, il n’y a aucune différence entre les universités ou entre les genres lorsque la médiane est prise en compte. L’écart-type donne la moyenne des écarts à la moyenne. Cela signifie qu’il y a davantage de docteurs dont la durée des études est plus longue à l’Université de Montréal (écart-type = 2,7 ans), alors qu’à McGill (écart-type = 1,8 an) moins d’étudiants s’écartent de la durée moyenne.

Il est donc clair que la durée officielle des programmes (environ quatre ans) ne reflète pas la pratique, les étudiants restant en moyenne plus longtemps que le temps prévu. Cela s’explique en partie par le fait que les étudiants au doctorat sont amenés à faire des activités autres que leurs études au sens strict. Par exemple, ils travaillent souvent dans un centre de recherche, participent à des colloques, s’investissent dans la gestion de l’université, enseignent au premier ou au deuxième cycle, publient articles, recensions et chapitres et font de la recherche en collaboration avec des professeurs (Ethington et Pisani, 1993). Toutes ces activités limitent nécessairement le temps qu’ils peuvent consacrer à remplir les exigences de leur programme. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer pourquoi les doctorants multiplient ces activités.

Cela peut être tout d’abord par nécessité financière, puisqu’ils n’ont pas tous une bourse, et que même ceux qui ont une bourse peuvent vouloir occuper un emploi à temps partiel. Il faut ajouter que la durée des études de doctorat est liée au marché de l’emploi. Deux éléments semblent déterminants. Il y a, d’une part, une spécialisation croissante de la discipline : pour éventuellement obtenir un poste de professeur à l’université, l’étudiant doit donc passer de longues années à construire son expertise et son réseau. D’autre part, il y a sans aucun doute au cours des années 1990 et 2000 beaucoup plus de docteurs que de postes de professeur disponibles, ce qui entraîne une accumulation de diplômés non embauchés et donc un marché du travail universitaire de plus en plus fermé. Ce contexte accroît non seulement la nécessaire spécialisation dans un domaine précis dans lequel la concurrence est moindre, mais exige aussi que le doctorant soit très performant – pour être embauché dans une université, l’étudiant doit montrer qu’il est un bon chercheur, un bon enseignant, un bon collègue, etc., ce qui nécessite qu’il doive multiplier les expériences de travail. Enfin, il peut également être rationnel de retarder son entrée sur le marché du travail en prolongeant ses études, dans l’attente d’une meilleure conjoncture du marché de l’emploi. Entreprendre un doctorat prend donc généralement beaucoup plus de temps que ce que les programmes officiels stipulent.

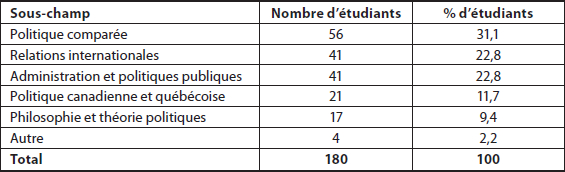

Il est pareillement intéressant de se demander quels sous-champs attirent le plus grand nombre d’étudiants. Ainsi, à partir du titre de leur thèse, on a comptabilisé les docteurs dans un ou deux sous-champs[7]. Les résultats obtenus révèlent que ce sont les sous-champs de la politique comparée, des relations internationales et de l’administration et politiques publiques qui dominent, avec respectivement 31,1 %, 22,8 % et 22,8 % des thèses, suivis de politique canadienne et québécoise (11,7 %) et de philosophie et théorie politiques (9,4 %).

Tableau 3

Durée du doctorat en nombre d’années (docteurs 2000-2010)

Tableau 4

Sous-champs du doctorat en science politique (docteurs 2000-2010)

Caractéristiques des décrocheurs

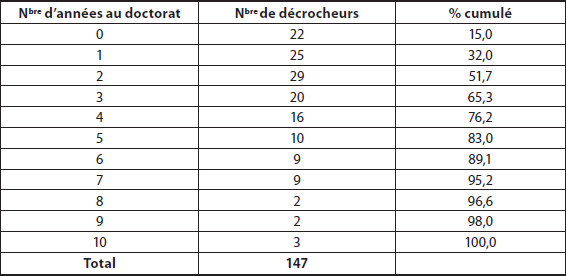

Grâce aux données recueillies, il est possible de savoir à quel moment les décrocheurs arrêtent leurs études de doctorat : 147 décrocheurs ont été identifiés entre 1997 et 2008[8]. Le tableau 5 montre que l’abandon se fait rapidement après l’entrée dans le programme : plus de la moitié des décrocheurs (51,7 %) abandonnent au cours des deux premières années. Il est également intéressant de noter que personne ne décroche après sept ans à l’Université McGill, alors que dans les trois autres universités les décrocheurs sont parfois inscrits pendant dix ans avant d’abandonner leur programme sans avoir obtenu leur diplôme.

Tableau 5

Nombre d’années d’inscription avant le décrochage (décrocheurs 1997-2008)

Comment expliquer ce taux élevé de décrochage, similaire à ce que l’on observe dans d’autres disciplines (Fédération étudiante universitaire du Québec, 2008) ? Deux hypothèses peuvent être émises à ce sujet. D’abord les décrocheurs peuvent abandonner devant la difficulté de la tâche, ou bien être exclus du programme faute d’en avoir rempli certaines conditions. À cet égard, on remarquera qu’au cours des deuxième et troisième années l’étudiant est généralement en train de compléter sa scolarité. On peut envisager que l’examen de synthèse[9], qui clôt cette scolarité, connaît un taux significatif d’échec et qu’il est en partie responsable du taux élevé de décrochage. Deuxième hypothèse, le décrocheur peut changer de projet professionnel ou se rendre compte qu’un doctorat ne répondra pas à ses attentes ou à celles du marché du travail. Faute de perspective d’emploi favorable, l’investissement important en temps et en argent que représentent des études doctorales ne serait tout simplement pas avantageux. Si cette hypothèse était confirmée, une meilleure information sur les coûts et les débouchés d’un doctorat en science politique ferait diminuer le taux de décrochage. En effet, certains étudiants pourraient ainsi renoncer à s’inscrire ou seraient convaincus qu’il vaut la peine de terminer le programme commencé.

Effet du financement

Certains doctorants sont financés, d’autres non. Les deux principaux organismes subventionnaires sont le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) au niveau provincial et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) au niveau fédéral. Grâce aux données recueillies auprès de ces deux organismes, il est possible d’étudier les caractéristiques des doctorants financés. Les tableaux 6, 7 et 8 reproduisent les résultats obtenus. Il faut souligner que certains étudiants sont financés par leur propre université – aux universités McGill et de Montréal, par exemple, tous les doctorants sont financés. Il est également possible que certains étudiants disposent de bourses en provenance d’autres organismes et de fondations (tel est notamment le cas des étudiants étrangers financés par leur pays d’origine). Les résultats présentés ici ne tiennent pas compte de ces financements alternatifs.

Ces résultats indiquent tout d’abord que la très grande majorité des doctorants n’ont pas de financement du CRSH ou du FQRSC : en moyenne, seuls 19,1 % de doctorants sont financés par l’un de ces deux organismes. Ces chiffres situent néanmoins les doctorants en science politique au-dessus de la moyenne obtenue par les doctorants en sciences sociales au Québec, qui est de 15,6 % (Larivière, 2011). De plus, les étudiants ne sont financés que pendant quatre ans, alors que la durée des études est plus longue : la plupart des doctorants en science politique doivent donc chercher d’autres sources de revenu ou s’endetter. Par ailleurs, il faut noter qu’au-delà de la moitié des étudiants financés obtiennent leur diplôme en 6,4 ans en moyenne, alors que chez les étudiants non financés seulement un peu moins du tiers l’obtiennent, et ce, en 7,5 ans en moyenne[10]. Les étudiants financés sont ainsi moins nombreux à décrocher.

Même si de nombreux autres facteurs jouent (Holdaway, 1994) et s’il n’est pas obligatoire d’être financé pour mener son doctorat à terme, il semble clair qu’un soutien financier gouvernemental sur plusieurs années aide les étudiants à terminer leurs études, et ce, dans des temps réduits[11]. En étant financés, les étudiants peuvent plus facilement se concentrer sur leurs études et remplir les exigences de leur programme. Au contraire, s’ils doivent multiplier les emplois, la durée de leurs études s’en ressent. C’est d’ailleurs un résultat confirmé par d’autres études (entre autres Ehrenberg et Mavros, 1995). Le raccourcissement de la durée des études de doctorat et la diminution du taux de décrochage passent donc notamment par une amélioration des taux de financement, ce qui explique en partie le fait que de plus en plus d’universités octroient des aides financières à leurs étudiants qui ne sont pas financés par le CRSH ou le FQRSC[12].

Tableau 6

Financement des doctorants inscrits entre 1997 et 2003

Tableau 7

Durée moyenne des doctorats (2000-2010) en fonction du financement

Tableau 8

Université d’origine des doctorants (1997-2003) en fonction du financement

Il y a une différence importante entre les deux organismes subventionnaires : les étudiants financés par le CRSH décrochent moins que ceux financés par le FQRSC. Puisqu’il est obligatoire pour les étudiants ayant obtenu les deux bourses d’accepter la bourse du CRSH et de refuser celle du FQRSC et que le montant moyen de la bourse fédérale est plus important que celui de la bourse provinciale, on peut en déduire que, généralement, les étudiants financés au niveau fédéral ont obtenu un meilleur résultat lors du processus d’évaluation. On peut donc s’attendre à ce que ces étudiants finissent leurs études dans une plus grande proportion ; le tableau 7 révèle aussi qu’ils finissent plus rapidement que les autres.

Les taux de financement sont significativement meilleurs à l’Université de Montréal. Il n’est toutefois pas possible de comparer termes à termes les taux de financements de chaque université, parce qu’ils sont influencés par un grand nombre de facteurs. Par exemple, McGill admet beaucoup d’étudiants étrangers qui ne sont donc pas admissibles aux bourses du FQRSC ou du CRSH, ce qui contribue à faire baisser son taux de financement. Les bourses du CRSH sont attribuées par un système de quotas, contrairement aux bourses du FQRSC – cela contribue sans doute à expliquer l’équilibre relatif entre les universités pour le CRSH, alors que le FQRSC octroie plus de bourses à l’UQAM et à l’Université de Montréal. Les étudiants de l’UQAM sont ainsi les seuls à obtenir plus de financement du FQRSC que du CRSH.

Contribution des doctorants à la recherche

En plus de leurs études au sens strict, comme on l’a dit, les doctorants contribuent à l’avancement des connaissances grâce à des publications. La présente étude s’intéresse spécifiquement à leur contribution à la recherche sous forme d’articles, de recensions et de synthèses. Seules les contributions publiées pendant le doctorat ou un an après la fin des études ont été comptabilisées comme produites par les doctorants. Les tableaux 9 à 13 résument les résultats obtenus.

Si cela permet de répondre à plusieurs questions sur les pratiques des étudiants en matière de publication dans des revues scientifiques, il faut ajouter que ces données ne permettent pas de mesurer leur contribution globale : non seulement il y a des revues qui ne sont pas recensées dans Érudit ou le Web of Science de Thomson Reuters, mais les doctorants peuvent contribuer sous d’autres formes que des articles (en premier lieu avec leur thèse). Il faut également souligner que leur contribution à la production scientifique ne se traduit pas toujours par une attribution officielle de cette production : ils ne signent pas nécessairement les articles qu’ils ont contribué à produire (Pontille, 2004 ; Lake, 2010).

Dans quelle mesure les universités encouragent-elles leurs étudiants à publier ? Le tableau 9 montre qu’il y a des différences significatives entre les universités en cette matière. Il faut ainsi différencier l’Université McGill des trois autres : les étudiants de cette université publient beaucoup moins que les étudiants de l’UQAM, de Laval ou de l’Université de Montréal. C’est là sans doute le signe d’une proximité culturelle de l’Université McGill avec les universités des États-Unis, où les doctorants sont généralement moins appelés à publier parce que le prestige associé à leur diplôme est souvent suffisant pour leur permettre d’accéder au professorat[13]. Cela explique également que, comme on le notait plus haut, les étudiants de McGill terminent leurs études plus rapidement. Il est de plus intéressant de constater que les étudiants de l’Université Laval publient beaucoup, mais surtout des recensions et peu d’articles.

Tableau 9

Docteurs 2000-2010. Nombre de publications des étudiants au doctorat, par université

Pour étudier plus précisément certaines logiques, trois revues scientifiques – Revue canadienne de science politique, Études internationales et Politique et sociétés (anciennement Revue québécoise de science politique) – ont été isolées. Ces revues ont été choisies parce qu’elles représentent le « débouché naturel » de la recherche en science politique au Québec.

Les résultats obtenus indiquent que les doctorants contribuent de façon importante à la recherche scientifique au Québec, comme en fait état le tableau 10 : 25,3 % des articles et 16,3 % des recensions parus dans la Revue canadienne de science politique par des chercheurs québécois entre 1997 et 2009 sont signés par au moins un doctorant, 9,7 % et 8,3 % respectivement dans Études internationales et 4,9 % et 8,3 % dans Politique et Sociétés. Il convient donc de souligner l’apport des doctorants à la vitalité de la recherche au Québec et au sein de chaque département pourvu d’un programme de doctorat. Les chiffres obtenus en science politique sont d’ailleurs supérieurs à la moyenne obtenue par les sciences sociales prises ensemble, soit 11 % (Larivière, 2010). De ce point de vue, les quatre universités étudiées ont un avantage significatif sur les autres, qui ne bénéficient pas de l’apport d’étudiants au doctorat.

Tableau 10

Contribution des doctorants à la recherche québécoise (1997-2009)

Il faut pareillement se demander si l’université d’origine a une influence sur les revues dans lesquelles les étudiants publient. Le tableau 11 montre la contribution des doctorants par université et par revue. Chaque université compte environ 25 % des étudiants inscrits au doctorat au Québec entre 1997 et 2003. Ces doctorants contribuent dans les mêmes proportions à la Revue canadienne de science politique, sauf l’Université de Montréal qui produit 34,0 % de la contribution des doctorants dans la Revue canadienne de science politique (et compte 17,9 % des étudiants au doctorat). La Revue canadienne de science politique publie donc dans une proportion assez équitable les travaux des doctorants de chaque université ; cette revue est à la fois attractive pour tous les étudiants et ouverte à leur contribution. Le fait qu’elle soit la seule des trois revues à publier des articles en français et en anglais explique en partie cet équilibre. Cela aide également à expliquer pourquoi la contribution des doctorants y est significativement plus élevée que dans les deux autres revues étudiées. En effet, la répartition de la contribution des étudiants est inégale dans Études internationales et Politique et Sociétés : les étudiants de l’Université McGill ne contribuent à aucune des deux revues (qui, il faut le souligner, ne publient des articles qu’en français), et ceux de l’Université de Montréal contribuent un peu dans Politique et Sociétés et pas du tout dans Études internationales. Les principaux contributeurs de ces deux revues sont donc l’Université Laval et l’UQAM, dans des proportions inverses : Laval publie les deux tiers des contributions dans Études internationales et le tiers dans Politique et Sociétés, alors que l’UQAM publie la moitié des contributions dans Politique et Sociétés et le tiers dans Études internationales.

Ces résultats sont attendus, puisque Études internationales est publiée par l’Université Laval et Politique et Sociétés est hébergée à l’UQAM. Il est intéressant de souligner que les étudiants au doctorat bénéficient de façon significative du fait que leur université héberge une revue scientifique. Ils ont la possibilité d’y publier de façon plus importante que les autres étudiants – leur recherche gagne donc en visibilité. C’est symptomatique de l’influence des réseaux sur les possibilités de publication, y compris dans les revues avec comité de lecture telles que les trois mentionnées. On peut donc dire que les universités ont intérêt à encourager la création ou le maintien en leur sein de revues de la discipline.

Dans la lignée de ce constat, il est également intéressant de noter que la langue de publication des doctorants (tableau 12) est presque exclusivement le français à Laval et à l’UQAM, tandis que l’anglais domine à McGill. À l’Université de Montréal, français et anglais représentent chacun la moitié des publications. Cela reflète sans doute l’intégration respective à la recherche québécoise francophone de ces quatre départements : l’UQAM, Laval et l’Université de Montréal sont bien intégrées à la recherche québécoise francophone, tandis que ce n’est pas le cas de McGill. L’Université de Montréal a la particularité d’être un pont entre les deux univers linguistiques.

Les étudiants financés contribuent-ils plus à la recherche en terme quantitatif que les étudiants non financés ? Deux hypothèses sont possibles. D’une part, on pourrait penser que les meilleurs étudiants étant ceux qui sont financés, ils sont en mesure de publier davantage. D’autre part, ayant moins la nécessité que les autres doctorants de travailler dans un centre de recherche, ils ont également moins d’occasions de publier (particulièrement en collaboration). Les résultats obtenus indiquent que la première hypothèse s’avère la bonne : les étudiants non financés publient en moyenne 0,4 article et 0,9 publication, tandis que ceux qui sont financés publient en moyenne 0,9 article et 2,1 publications. La différence est significative et confirme que des chercheurs financés sont plus productifs, une tendance observée à l’échelle de l’ensemble du Québec (Larivière, 2011) ainsi qu’aux États-Unis (Nettles et Milletts, 2006). Les emplois que doivent souvent occuper les étudiants non financés ne leur permettent donc pas, en général, de publier.

Tableau 11

Publications dans trois revues, par université (étudiants inscrits entre 1997 et 2003)

Tableau 12

Taux de publication des doctorants selon la langue (1997-2009)

Tableau 13

Docteurs 2000-2010. Rendement des docteurs en fonction du financement

On remarque également que les décrocheurs sont beaucoup moins productifs que les docteurs : alors que les premiers produisent en moyenne 0,1 article, les seconds sont six fois plus productifs. Le rapport est de un pour trois si l’on considère l’ensemble des publications. Sachant que les décrocheurs mettent souvent rapidement fin à leurs études, ces résultats ne sont pas surprenants.

Les doctorants étant en formation, ils travaillent souvent en collaboration avec d’autres chercheurs, notamment avec leur directeur de thèse. Ainsi, sur les 85 articles publiés par des étudiants ayant obtenu leur doctorat entre 2000 et 2010, plus de un article sur trois (36,1 %) est écrit en collaboration. Il y a une différence importante entre les taux de collaboration des étudiants financés par le FQRSC (10,0 %), financés par le CRSH (47,0 %) et non financés (41,0 %). Les étudiants non financés sont souvent employés dans un centre de recherche et cette intégration leur permet de travailler à des projets collaboratifs. Cela semble être aussi le cas des étudiants boursiers du CRSH, contrairement aux étudiants financés par le FQRSC.

Embauche des docteurs

Grâce à une cueillette des informations disponibles sur Internet, il a été possible de déterminer la situation professionnelle au mois de janvier 2012 des 180 docteurs diplômés entre 2000 et 2010, et de faire la distinction entre les docteurs ayant obtenu un poste universitaire menant à la permanence[14] et ceux qui n’ont pas voulu ou n’ont pas (encore) réussi à trouver un tel poste.

Le premier constat qui s’impose est que le taux de placement est significatif, puisque 43,9 % des docteurs avaient trouvé un poste menant à la permanence en janvier 2012. Si l’on ajoute à ce pourcentage les 17 docteurs qui enseignent à l’université en tant que chargé de cours ou au cégep[15], le taux de placement atteint 53,3 %. Des études de doctorat permettent donc à une proportion importante d’étudiants d’accéder au professorat ou à la profession d’enseignant[16]. Il reste qu’un grand nombre de docteurs quittent l’université après leurs études de doctorat. Dans ce contexte, il devient pertinent que les formations doctorales s’adaptent à cette clientèle qui ne veut pas ou ne peut pas trouver de poste de professeur.

Il est par ailleurs intéressant de noter que sur les 79 docteurs devenus professeurs, 25 (31,6 %) ont obtenu un poste hors Canada. Dans un contexte compétitif où le nombre de postes est inférieur au nombre de docteurs, la mobilité, qui peut être un choix, devient parfois une obligation. Par ailleurs, 18 des 25 docteurs embauchés à l’étranger ont obtenu leur doctorat de l’Université McGill, ce qui est sans doute lié à la langue d’enseignement de McGill (anglais). C’est également là le signe d’une bonne intégration de cette université dans les réseaux internationaux, ainsi que de la qualité et de la réputation de sa formation doctorale. Cela est confirmé au tableau 14, qui expose les taux de placement des docteurs par université. Tandis que McGill a un taux de placement de 65,0 %, les trois universités francophones oscillent entre 27,0 % (UQAM) et un peu plus de 35,0 % (Laval et Université de Montréal). L’UQAM compte par ailleurs une proportion plus importante de docteurs qui occupent un poste de chargé de cours ou de professeur au cégep.

Il est en outre intéressant de constater la mesure des différences qui existent entre les sous-champs de la science politique. Le tableau 15 montre que si aucun sous-champ n’est une voie sans issue, certains sont avantagés par rapport aux autres : les taux de placement des docteurs en politique canadienne et québécoise (59,5 %) et en relations internationales (51,2 %) sont significativement supérieurs aux taux de placement en politique comparée (40,2 %), en philosophie et théorie politiques (38,2 %) et en administration et politiques publiques (35,4 %). Cela s’explique en partie parce que les docteurs en politique canadienne et québécoise ne sont pas en concurrence avec des docteurs étrangers, tandis que les relations internationales ont connu un attrait récent qui a augmenté la demande de professeurs spécialistes. Il faut préciser que cette dernière caractéristique est sans doute temporaire, puisqu’il est probable que dans les années à venir le nombre de docteurs en relations internationales augmente, tandis que les professeurs embauchés auront répondu à la demande de spécialistes. Sans surprise, la plupart des docteurs qui obtiennent un poste à l’étranger sont en relations internationales ou en politique comparée.

Tableau 14

Nombre de doctorants embauchés par université (docteurs 2000-2010)

Tableau 15

Embauche par sous-champ (docteurs 2000-2010)

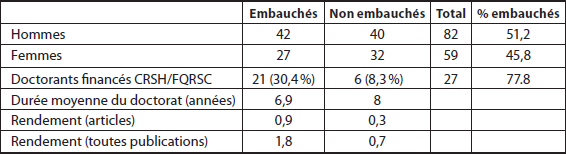

Au-delà du sous-champ de spécialisation, un grand nombre de logiques se combinent pour expliquer qu’un étudiant soit embauché comme professeur ou non (Cornut et coll., dans ce numéro). Le tableau 16 spécifie certaines caractéristiques des personnes embauchées à l’université parmi les 141 étudiants qui ont obtenu un doctorat entre 2000 et 2008. Ce tableau montre que les hommes trouvent un peu plus facilement du travail à l’université que les femmes : tandis que 51,2 % des premiers ont été embauchés par l’université, ce n’est le cas que de 45,8 % des secondes. Cela confirme partiellement que l’université demeure une institution qui favorise les hommes. Les personnes qui ont été embauchées à l’université ont également plus souvent obtenu une bourse du FQRSC ou du CRSH (30,4 %) que celles qui n’ont pas été embauchées (8,3 %), elles ont terminé en moyenne plus rapidement leur doctorat (6,9 ans contre 8 ans pour les non embauchés) et elles ont publié significativement plus pendant leur doctorat, notamment des articles. De façon analogue, 77,8 % des docteurs financés par le CRSH ou le FQRSC ont trouvé un poste, même si 66,7 % des embauchés n’ont pas été financés par l’un de ces deux organismes. Ces données confirment certaines intuitions sur les conditions favorisant l’obtention d’un poste, sans qu’il soit possible de déterminer précisément quels sont les éléments fondamentaux[17].

Tableau 16

Caractéristiques des diplômés (docteurs 2000-2008)

Conclusion

Cette étude des caractéristiques, de la place et du rôle des étudiants au doctorat dans les départements de science politique au Québec entre 1997 et 2010 est arrivée à plusieurs conclusions. Même si l’on ne peut pas isoler l’impact spécifique du financement sur les doctorants, on a montré que les étudiants financés par le FQRSC ou le CRSH terminent plus rapidement leurs études, publient davantage pendant leurs études, sont plus embauchés à l’université et décrochent moins. Chaque université semble également avoir une identité propre. Les étudiants de l’Université McGill terminent rapidement leurs études, obtiennent plus de financement du CRSH que du FQRSC, décrochent peu, publient peu dans les revues québécoises francophones et davantage en anglais. Ils trouvent dans une plus grande proportion un poste de professeur menant à la permanence. L’Université de Montréal a un fort taux de financement – autant du CRSH que du FQRSC – et peu de décrocheurs. Pendant leurs études, ses étudiants publient beaucoup d’articles dans les deux langues, particulièrement dans la Revue canadienne de science politique, rarement dans Études internationales. L’UQAM a un taux élevé de décrocheurs, ses étudiants reçoivent plus de financement du FQRSC que du CRSH et publient dans les revues québécoises francophones, particulièrement Politique et Sociétés. Ils obtiennent moins fréquemment un poste de professeur menant à la permanence. L’Université Laval, enfin, a un fort taux de décrochage et ses étudiants, globalement moins financés, reçoivent plus de fonds du CRSH que du FQRSC ; ils publient beaucoup de recensions, particulièrement dans Études internationales.

Les questions soulevées ici invitent à des recherches plus approfondies, notamment basées sur des entretiens systématiques avec la population étudiée. Il serait particulièrement intéressant de se pencher sur les raisons subjectives du décrochage, l’information concernant les débouchés, le rôle et les responsabilités des doctorants dans les organes de gestion universitaires ou les centres de recherche, etc. Ces éléments, laissés à une recherche ultérieure, permettraient de proposer des explications plus fines de certains phénomènes observés ici.

Appendices

Notes biographiques

Jérémie Cornut a obtenu son doctorat de science politique en cotutelle à l’École des hautes études en sciences sociales et à l’Université du Québec à Montréal. Il est postdoctorant à l’Université McGill. Il s’intéresse aux relations Ottawa-Québec-Paris, à l’opinion publique québécoise face aux questions de défense et de sécurité, à la politique étrangère canadienne et aux relations internationales. Il a notamment publié dans la Revue canadienne de science politique, Politique et sociétés et International Journal.

Vincent Larivière est professeur adjoint à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, membre régulier du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) et chercheur associé à l’Observatoire des sciences et des technologies. Ses recherches portent sur les caractéristiques des systèmes de la recherche québécois, canadien et mondial, ainsi que sur la transformation, dans le monde numérique, des modes de production et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en science, technologie et société ainsi que d’une maîtrise en histoire de l’Université du Québec à Montréal et d’un Ph.D. en sciences de l’information de l’Université McGill.

Notes

-

[1]

Les auteurs tiennent à remercier Frédéric Mérand, Paul May et Pierre-André Gagnon pour leur aide dans l’analyse et la compilation de certaines données, ainsi que les deux évaluateurs anonymes de la revue pour leurs commentaires et suggestions.

-

[2]

Sont notamment indexées les revues Politique et Sociétés, Études internationales, International Journal et la Revue canadienne de science politique.

-

[3]

Ces trois bases de données ont été jumelées sur la base du nom de l’étudiant. Il a également fallu supprimer les nombreux cas d’homonymes, pour s’assurer que les publications ou les bourses qui s’associent à chacun des noms des étudiants ont bel et bien été écrites/obtenues par eux. Le nombre de ces faux positifs est d’autant plus élevé que, dans les bases de données de Web of Science de Thomson Reuters, seuls le nom de famille et les initiales des auteurs sont indexés. Ainsi, l’étudiant fictif Rémi Gagnon sera, par exemple, associé aux publications de Robert Gagnon et de Richard Gagnon – en plus des siennes, s’il en a. Il a donc été nécessaire de contrôler ces faux positifs possibles en analysant la revue et la discipline des publications, ainsi que les institutions présentes sur les articles. Cette étape de « désambiguation » des noms d’auteurs a réduit le nombre de documents associés à des doctorants de 722 à 334.

-

[4]

Pour d’autres disciplines, bien que nous n’ayons pas de données pour la même période, Larivière (2010) fournit des chiffres comparables pour la période 2000-2007. Ainsi, 27 273 étudiants ont entamé un programme de doctorat entre 2000 et 2007, dont 491 en science politique, 369 en économie, 1038 en anthropologie, archéologie et sociologie, 315 en géographie et 3071 en psychologie.

-

[5]

Cela permet également d’anticiper que la troisième catégorie regroupe principalement des étudiants qui vont obtenir leur doctorat et une minorité de décrocheurs.

-

[6]

Il est intéressant de préciser qu’au Québec il n’y a pas une durée maximale pour l’inscription en doctorat qui conduirait un département universitaire à refuser l’inscription à un étudiant qui accuse beaucoup de retard.

-

[7]

Si ces catégories ont été constituées pour les besoins de la présente recherche, elles sont le reflet approximatif des tendances communes qui se retrouvent dans les parcours doctoraux proposés par les quatre universités. Lorsqu’une thèse appartient à deux catégories, elle est comptabilisée pour 0,5 dans chaque catégorie. Par ailleurs, quatre thèses n’ont pas pu être classées dans l’un des cinq sous-champs de façon claire. Elles sont regroupées dans la catégorie « autre ». Les thèses de sociologie politique sont réparties dans les catégories politique comparée, relations internationales ou administration et politiques publiques, en fonction du sous-champ dont elles sont le plus proche. Les sous-champs utilisés, même si certains d’entre eux sont parfois contestés, correspondent aux catégories généralement acceptées dans le champ de la science politique au Québec. Il faut souligner que, bien que la catégorie de la politique comparée soit acceptée comme un sous-champ en science politique, certains contestent sa pertinence, notamment parce que la comparaison est une question de méthode et non pas un objet d’étude à part entière.

-

[8]

Pour obtenir des données plus complètes, les décrocheurs des années 2003-2008 ont été ajoutés aux décrocheurs des années 1997-2003 mentionnés au tableau 1.

-

[9]

Comme dans la plupart des programmes de doctorat en Amérique du Nord, la scolarité de doctorat se termine par un examen de synthèse. L’étudiant passe un examen écrit ou oral (parfois les deux) qui permet de mesurer sa connaissance de la littérature scientifique de base dans un ou deux sous-champs de la discipline. Il se prépare à cet examen grâce à une liste de lectures qui lui est fournie quelques mois auparavant.

-

[10]

Il faut ajouter que, pour des raisons méthodologiques, il n’a pas été possible de différencier les décrocheurs de ceux qui décident d’aller continuer ailleurs qu’au Québec leur doctorat en ayant obtenu une bourse d’un organisme subventionnaire. Le lecteur doit donc garder en tête que le nombre de décrocheurs est surévalué ici.

-

[11]

Il faut toutefois souligner qu’il est probable que les meilleurs étudiants obtiennent des financements puisqu’on peut s’attendre à ce qu’ils finissent leur doctorat dans une meilleure proportion, et plus rapidement. Autrement dit, il est impossible de savoir si le phénomène observé ici est un biais de sélection ou un effet du financement.

-

[12]

Il faut également préciser que, dans un contexte de plus en plus compétitif, chaque université tente d’attirer les meilleurs étudiants, notamment en leur offrant un soutien financier.

-

[13]

C’est également le signe d’une mauvaise intégration de McGill dans la littérature locale québécoise. Il est donc possible que les étudiants de McGill publient davantage dans des revues canadiennes hors Québec qui ne sont recensées ni dans les bases de données de Thomson Reuters ni dans Érudit.

-

[14]

Il s’agit là de l’équivalent d’un poste de professeur agrégé ou de maître de conférences dans le système français.

-

[15]

Un chargé de cours enseigne de façon régulière à l’université, même s’il n’a pas de sécurité d’emploi. Dans le cadre de son emploi de chargé de cours, il n’est pas rémunéré pour faire de la recherche. Le collège d’enseignement général et professionnel (cégep) est l’équivalent du lycée français.

-

[16]

À titre de comparaison, il est intéressant de noter qu’entre 2000 et 2010, les départements de science politique de l’Université de Montréal, de Laval et de l’UQAM ont ouvert en tout 42 postes menant à la permanence (Cornut et coll., dans ce numéro).

-

[17]

Ces trois éléments sont associés : il y a par exemple un lien entre financement et publication, puisque les étudiants financés peuvent se consacrer à la recherche et arrivent donc à publier plus facilement des articles scientifiques. Cependant, toutes les personnes qui font un doctorat ne souhaitent pas nécessairement devenir professeur d’université. Pour une discussion plus approfondie de ces questions, voir Cornut et coll., dans ce numéro.

Bibliographie

- Archambault, Éric, Étienne Vignola-Gagné, Grégoire Côté, Vincent Larivière et Yves Gingras, 2006, « Benchmarking Scientific Output in the Social Sciences and Humanities : The Limits of Existing Databases », Scientometrics, vol. 68, no 3, p. 329-342.

- Bowen, William et Rudenstine Neil, 1992, In Pursuit of the PhD, Princeton, Princeton University Press.

- Cornut, Jérémie, Carolle Simard, Maya Jegen et Linda Cardinal [2012, dans ce numéro], « L’embauche dans les départements de science politique francophone au Québec et au Canada. Un bilan des années 2000-2010 », Politique et Sociétés, vol. 31, no 3.

- Fédération étudiante universitaire du Québec, 2008, Le doctorat en question, Montréal, Conseil national des cycles supérieurs.

- Delamont, Sara, Odette Parry, Paul Atkinson et Andy Hiken, 1994, « Suspended Between Two Stools : Doctoral Education in British Higher Education », dans Amanda Coffey et Paul Atkinson (sous la dir. de), Occupational Socialization and Working Lives, Aldershot, Avebury, p. 138-155.

- Ehrenberg, Ronald et Panagiotis Mavros, 1995, « Do Doctoral Students’ Financial Support Patterns Affect Their Times-to-Degree and Completion Probabilities ? », The Journal of Human Resources, vol. 30, no 3, p. 581-609.

- Ethington, Corinna et Anoush Pisani, 1993, « The RA and TA Experience : Impediments and Benefits to Graduate Study », Research in Higher Education, vol. 34, no 3, p. 343-354.

- Holdaway, Edward, 1994, « Organization and Administration of Graduate Studies in Canadian Universities », Canadian Journal of Higher Education, vol. 24, no 1, p. 1-29.

- Lake, David, 2010, « Who’s on First ? Listing Authors by Relative Contribution Trumps the Alphabet », PS : Political Science & Politics, vol. 43, no 1, p. 43-47.

- Larivière, Vincent, 2010, A Bibliometric Analysis of Quebec’s PhD Students’ Contribution to the Advancement of Knowledge, thèse de doctorat en sciences de l’information, Montréal, McGill University.

- Larivière, Vincent, 2011, La relation entre les bourses des doctorants et leur rendement en recherche, impact scientifique et diplomation, Rapport soumis au Conseil national des cycles supérieurs de la Fédération étudiante universitaire du Québec.

- Larivière, Vincent, Éric Archambault, Yves Gingras et Étienne Vignola-Gagné, 2006, « The Place of Serials in Referencing Practices : Comparing Natural Sciences and Engineering with Social Sciences and Humanities », Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 57, no 8, p. 997-1004.

- Larivière, Vincent et Benoit Macaluso, 2011, « Improving the Coverage of Social Science and Humanities Researchers’ Output : The Case of the Érudit Journal Platform », Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 62, no 12, p. 2437-2442.

- Nettles, Michael et Catherine Millett, 2006, Three Magic Letters : Getting to Ph.D., Baltimore, Johns Hopkins University Press.

- Pontille, David, 2004, La signature scientifique. Une sociologie pragmatique de l’attribution, Paris, CNRS Éditions.

List of tables

Tableau 1

Situation en 2008 des étudiants inscrits au doctorat entre 1997 et 2003

Tableau 2

Situation en 2008 des étudiants inscrits au doctorat entre 1997 et 2003, par université

Tableau 3

Durée du doctorat en nombre d’années (docteurs 2000-2010)

Tableau 4

Sous-champs du doctorat en science politique (docteurs 2000-2010)

Tableau 5

Nombre d’années d’inscription avant le décrochage (décrocheurs 1997-2008)

Tableau 6

Financement des doctorants inscrits entre 1997 et 2003

Tableau 7

Durée moyenne des doctorats (2000-2010) en fonction du financement

Tableau 8

Université d’origine des doctorants (1997-2003) en fonction du financement

Tableau 9

Docteurs 2000-2010. Nombre de publications des étudiants au doctorat, par université

Tableau 10

Contribution des doctorants à la recherche québécoise (1997-2009)

Tableau 11

Publications dans trois revues, par université (étudiants inscrits entre 1997 et 2003)

Tableau 12

Taux de publication des doctorants selon la langue (1997-2009)

Tableau 13

Docteurs 2000-2010. Rendement des docteurs en fonction du financement

Tableau 14

Nombre de doctorants embauchés par université (docteurs 2000-2010)

Tableau 15

Embauche par sous-champ (docteurs 2000-2010)

Tableau 16

Caractéristiques des diplômés (docteurs 2000-2008)