Abstracts

Résumé

Depuis les années 1990, les RI francophones semblent avoir connu un essor important au point de s’imposer comme l’un des sous-champs les plus populaires pour les étudiants de baccalauréat et des cycles supérieurs au Québec et au Canada francophone. Au-delà de ces développements institutionnels importants et à la lumière des conclusions posées par Cornut et coll. (dans ce numéro) sur les nouveaux politologues francophones, quel bilan peut-on dresser des « RI francophones » ? On a peu questionné l’effet de la pratique la plus évidente des RI, soit l’usage hégémonique de l’anglais, sur les RI dans le Canada et le Québec francophones et notamment sur les nouveaux doctorants qui y sont formés. Il nous apparaissait ainsi important de souligner que le bilan des RI francophones au Canada et au Québec nécessite que l’on questionne non seulement la singularité intellectuelle apportée par l’épithète « francophones » ajoutée à « RI », mais également la soi-disant nature proprement anglophone de la discipline des RI. Les conclusions de la sociologie de la discipline centrées sur le rôle politique de la langue dans la recherche et l’enseignement offertes dans ce texte espéraient rendre plus saillante la réalité des différentes structures de pouvoir en lien avec la production d’un savoir dans une langue plutôt qu’une autre. En soulevant certaines questions difficiles avec lesquelles les étudiants et les professeurs en RI sont aux prises et en proposant certaines mesures concrètes, nous n’espérons pas tant susciter la controverse, inévitable et nécessaire lorsque des questions d’ordre politique sont soulevées, que semer les germes d’un débat crucial à venir quant à l’avenir d’une production intellectuelle francophone en RI et la formation de doctorants francophones en RI au Québec et au Canada.

Abstract

Since the 1990s, francophone IR has burgeoned to the point of becoming one of the most popular subfields of political science for undergraduate and graduate programs alike in francophone Quebec and French-speaking Canadian universities. Beyond these institutional developments and in light of the recent findings of Cornut et al. (in this issue) on new francophone political scientists, what assessment can be drawn from the state of “francophone IR”? The likely effect of the most evident practice in IR – the hegemonic use of English – on IR in francophone Canada and Quebec and especially on the new Ph.D. students that are trained there has hardly been questioned. We thought it was important to highlight that assessing francophone IR in Canada and Québec requires to question not only the intellectual peculiarity of the “francophone” label added to “IR,” but also the so-called Anglophone nature of the discipline of IR. The conclusions of our sociology of the discipline centered on the political role of language in research and teaching offered in this article sought to shed light on the reality of different power structures linked to the production of knowledge in a language instead of another. By raising difficult questions with which IR students and faculty are confronted and by proposing certain concrete measures, our intent was not so much to ignite the inevitable and necessary controversy that accompanies sensitive political questions but rather to sow the seeds of a forthcoming crucial debate concerning the future of francophone intellectual production in IR and the training of francophone doctoral students in Québec and Canada.

Article body

For I know, what editors seem to have forgotten, that the relationship between thought and language is organic and not accidental. My thought can be adequately expressed only in my language ; the former does not exist without the latter. Whoever interferes with my language interferes with the expression of my thought, that is, that thought itself […] Whoever attacks my language attacks me in the center of my being[2].

Hans Morgenthau, dans une lettre à l’éditeur du Times Literary Supplement (5 octobre 1965)

No science of international relations exists. The study of international relations in English-speaking countries is simply a study of the best way to run the world from positions of strength[3].

E.H. Carr, dans une lettre à Stanley Hoffmann (1977)

Avec la création de plusieurs nouveaux centres de recherche, de chaires d’études, de manuels dédiés aux théories en RI et de divers programmes à tous les cycles d’études dédiés à l’étude des Relations internationales (RI)[4] depuis les années 1990, les RI francophones semblent avoir connu un essor important au point de s’imposer comme l’un des sous-champs les plus populaires pour les étudiants de baccalauréat et des cycles supérieurs au Québec et au Canada francophone. Au-delà de ces développements institutionnels importants et à la lumière des conclusions posées par Jérémie Cornut et ses collègues (dans ce numéro) sur les nouveaux politologues francophones, quel bilan peut-on dresser des « RI francophones » au Québec et au Canada ? Répondre à cette question, posée comme prémisse à ce texte par les directeurs de ce numéro spécial, laisse entrevoir de multiples possibilités. Doit-on considérer l’essor fulgurant des différents programmes de RI ? Doit-on s’attarder sur le succès des chercheurs francophones de RI du Québec et du Canada sur la scène internationale ? Doit-on tenter d’identifier si on peut parler à proprement dit d’une « École » des RI francophones qui se serait consolidée au cours des années ? Y a-t-il une communauté des RI francophones qui se reconnaît en premier lieu sur la base de la langue ? Toutes ces questions illustrent combien l’idée même de poser un bilan reste étroitement liée à une analyse sociologique de la discipline. Celle-ci sous-entend que la discipline elle-même est le résultat de pratiques concrètes qui la constituent, comme objet d’étude, mais également comme champ scientifique d’étude. Comme le souligne Duncan Bell, cela n’implique rien de moins que de prêter attention aux pratiques du savoir (knowledge-practices) et aux complexes du savoir (knowledge-complexes) :

Les pratiques du savoir sont des articulations de la pensée et de prétentions à un savoir valide, qui comprennent (démarquant par le fait même) à la fois les domaines « empirique » et « théorique ». Cela inclut des théories, des arguments, des schèmes conceptuels, des vocabulaires spécialisés, des idéologies politiques et des prescriptions politiques, ainsi que les nombreuses façons par lesquelles le savoir est construit et validé, l’expertise attribuée et la légitimité intellectuelle accordée. Les complexes du savoir sont les écologies – les institutions, les réseaux, les structures organisées ou les « assemblages » de tout cela – dans lesquelles le savoir est fertilisé, rendu intelligible et disséminé.

2009 : 12

Bien qu’un tel exercice de sociologie de la discipline appliqué aux RI francophones du Québec et du Canada nous permettrait de poser un bilan plus complet sur l’état de la question, il ne peut malheureusement être réalisé dans toute sa complexité ici, étant donné l’espace limité ainsi que le caractère exploratoire d’une telle démarche, sans compter certaines considérations pratiques et politiques indissociables d’une analyse d’une communauté relativement restreinte en nombre à laquelle les chercheurs appartiennent eux-mêmes. En effet, l’idée de dresser un bilan sociologique aussi poussé pourrait laisser croire à tort que l’état des lieux est bien connu et qu’il s’agit in fine d’encenser ou de jeter le blâme pour l’état actuel des choses. Loin de vouloir clore le débat, notre objectif vise justement à entrouvrir la porte à une exploration plus approfondie des contours de cette communauté de chercheurs et de leurs pratiques.

Par conséquent, nous profitons de cet appel à poser un bilan sur l’état des RI francophones au Québec et au Canada pour examiner l’état des lieux à travers un prisme particulier, soit celui de la langue et de son importance par rapport au marché de l’emploi. Nous partons de la prémisse que la dimension linguistique anglophone de la discipline des RI n’est pas un aspect neutre et apolitique, mais suggère plutôt des relations complexes de pouvoir qu’il importe d’analyser. Cette dernière dimension n’est certes pas limitée aux RI et a fait l’objet d’analyses poussées, notamment en politique canadienne (voir Rocher, 2007) et en politique étrangère canadienne (Cornut et Roussel, 2011a et 2011b). Cette réflexion a toutefois été virtuellement absente des autres champs d’études de la science politique, plus particulièrement des RI. Cette négligence du rôle de la langue dans la constitution de la discipline est d’autant plus étonnante que la fonction sociale et politique de celle-ci (soit que les mots reflètent autant qu’ils construisent la réalité décrite) a été au coeur du soi-disant tournant linguistique de la discipline et est même communément admise et approfondie dans diverses approches, allant du constructivisme au poststructuralisme, en passant par le féminisme et même certaines approches néo-marxistes. Dans la même veine, le soi-disant « tournant pratique » en RI (voir, par exemple, Neumann, 2002 et Pouliot, 2008) a amené une certaine réflexivité quant aux pratiques au sein de la discipline (conférences, processus d’évaluation par les pairs, etc.). Ces pratiques contribuent à lui donner sa forme actuelle, mais curieusement la pratique la plus évidente, soit l’usage hégémonique de l’anglais, n’a pas fait l’objet d’analyse plus poussée (pour une exception, voir D’Aoust, 2012b). Stephen Walt l’admet d’ailleurs sans détour : « I’m still struck by the relative dearth of ‘big thinking’ on global affairs from people outside the trans-Atlantic axis, including continental Europe. And by ‘big thinking’ I mean ideas and arguments that immediately trigger debates that cross national boundaries, and become key elements in a global conversation[5] » (2011 ; nous soulignons). Cette logique de Walt est sans équivoque : si la portée d’un argument est véritablement internationale, elle se dit et s’exprime en anglais – et, selon cette logique, penser aux enjeux mondiaux dans une langue autre que l’anglais relève du régionalisme, sinon d’un « esprit de clocher » qui fait en sorte que si le chercheur n’arrive pas à se faire entendre ou publier en anglais dans les revues – anglophones – de RI, il restera en marge du marché mondial des idées.

Il apparaît donc que le bilan des RI francophones au Canada nécessite que l’on questionne non seulement la singularité intellectuelle apportée par l’épithète « francophones » ajoutée à « RI », mais également la soi-disant nature proprement anglophone de la discipline des RI. En effet, penser les Relations internationales au sens disciplinaire du terme, c’est déjà les penser en anglais. Nous proposons donc, dans un premier temps, d’examiner comment une étude du rôle politique de la langue en RI permet d’examiner les différentes structures de pouvoir en lien avec la production d’un savoir dans une langue plutôt qu’une autre. Il importe de noter ici que nous nous intéressons davantage aux considérations pratiques et matérielles de l’usage d’une langue plutôt qu’une autre, au lieu d’avancer un certain déterminisme entre une langue et le contenu théorique de la discipline. Cela n’implique toutefois pas que nous ne voyions pas de lien entre les deux. Comme l’indique la citation de Morgenthau placée en exergue en début de texte, il existe un lien étroit, voire « organique », entre langue et structure de pensée. La langue revêt un caractère existentiel – Morgenthau parle même de son être – qui colore le rapport au monde du chercheur ; la langue devient le véhicule par lequel les réseaux de relations qu’on entretient avec autrui prennent forme. C’est ce même rapport au monde indissociable de la langue auquel référait Carr dans l’autre citation mise en exergue. Une telle analyse des implications politiques et des diverses dimensions de ce rapport linguistique nécessiterait le recours à l’outil heuristique des cartographies multiples développé par l’approche postcoloniale de Walter Mignolo, qui permettrait de spatialiser divers aspects de la discipline afin de constituer une véritable géopolitique du savoir. Mignolo (2000 : 11) propose le concept de savoir liminal (border gnosis), où la question de la langue par rapport au lieu de production du savoir est centrale. Un des apports de cet auteur consiste à insister sur le fait que la langue n’est pas qu’un simple moyen de communication, un objet, mais bien un processus vivant. Cette idée semble particulièrement fondamentale non seulement pour rendre compte du savoir produit qui n’arrive pas à être identifié et reconnu comme faisant partie d’un corpus scientifique identifié/identifiable aux « RI », mais également pour comprendre diverses relations et pratiques vécues par la majorité des chercheurs en RI qui naviguent entre divers contextes culturels et linguistiques et qui, par exemple, ont de la difficulté à trouver les mots exacts dans leur langue maternelle pour expliquer la nature de leur travail, ayant appris et maîtrisé leur sujet de recherche dans une langue seconde[6]. Cette réalité évoquée par la citation de Carr rend encore plus pertinente la réflexion de Mignolo lorsqu’il affirme que l’impact de la langue va jusqu’à l’épistémologie et que l’expérience et la vision mêmes du monde (Weltanschauung) sont profondément liées à la langue, qui porte en elle une réalité historique, sociale et politique vivante[7]. Au risque de décevoir, ces préoccupations complexes et bien réelles, abordées ailleurs (D’Aoust, 2012a et 2012b), ne seront pas détaillées ici, alors que nous limiterons notre analyse à des considérations d’ordre pratique et matériel pour les chercheurs francophones du Québec et du Canada.

Nous discutons donc, dans un premier temps, du rapport entre la langue et les RI. Dans un deuxième temps, nous faisons un bilan de l’institutionnalisation des RI au Québec et au Canada francophone, en soulignant notamment leur épanouissement. Dans un troisième temps, nous examinons comment les enjeux linguistiques se traduisent sur le marché du travail pour les étudiants au doctorat et les docteurs en RI dans les universités bilingues et francophones. Enfin, dans la dernière portion de l’article, en posant certaines questions difficiles avec lesquelles les étudiants et les professeurs en RI sont aux prises, nous proposons certaines mesures concrètes qui pourraient être explorées. Au final, nous n’espérons pas tant susciter la controverse, inévitable et nécessaire lorsque des questions d’ordre politique sont soulevées, que semer les germes d’un débat crucial à venir quant à l’avenir d’une production intellectuelle francophone en RI et la formation de doctorants francophones en RI au Québec et au Canada. Dans un contexte québécois et canadien-français de production intellectuelle en RI, cette discussion sur la portée pratique et matérielle de la langue s’avère d’autant plus nécessaire pour mieux comprendre la logique universitaire « schizophrénique » vécue par plusieurs chercheurs francophones en RI et qui résulte, selon Yves Gingras, d’un conflit de deux valeurs incompatibles pour plusieurs chercheurs et scientifiques francophones évoluant au Canada : « L’une […] renvoie à une stratégie de maximisation de visibilité dans un champ scientifique et qui passe par l’usage de l’anglais, et l’autre qui pousse à défendre sa culture nationale dans tous les domaines » (1984 : 290).

Le rapport langue et Relations internationales

L’étude sociologique de la production intellectuelle en RI a connu une croissance marquée depuis la fin des années 1990. Une analyse sociologique des RI implique un processus réflexif puisant à même une ou plusieurs traditions sociologiques existantes et centré sur les mécanismes sociaux affectant l’univers social des chercheurs, autant ceux exerçant une pression extérieure politique et économique sur une communauté scientifique que ceux traversant l’intérieur des communautés de recherche et ceux recoupant diverses communautés intellectuelles (inter)disciplinaires (Waever et Tickner, 2009 : 11). L’article d’Ole Waever publié en 1998 et portant sur diverses communautés nationales a marqué la première entrée officielle de la sociologie des sciences dans l’étude des RI. Cet article a ouvert la voie à une série de livres et d’articles décortiquant la discipline en autant de communautés nationales de recherche et les comparant sur plusieurs terrains allant des approches théoriques dominantes aux développements historiques qui ont mené à la création d’une discipline des RI, en passant par la représentation de chercheurs de diverses communautés dans les principales revues dédiées aux RI. L’initiative la plus ambitieuse et la plus remarquée reste toutefois la création du sondage annuel Teaching, Research, and International Policy (TRIP) de l’Institute for the Theory and Practice of International Relations du College of William and Mary, situé à Williamsburg en Virginie, qui cherche à évaluer « l’état de la discipline des RI » dans divers pays[8]. Néanmoins, l’absence notable d’une méthodologie propre à la sociologie des sciences pour la conduite de cette enquête, l’absence d’un accent sur les pratiques des chercheurs au sein de la communauté recherchée, le biais américain reflété dans le vocabulaire et les catégories utilisés pour la formulation de plusieurs questions, ainsi que le choix d’étudier la discipline en termes de communautés nationales restent des aspects problématiques du projet difficiles à résoudre, bien que les résultats du sondage constituent les seules données comparatives en RI à ce jour, justifiant ainsi leur utilité pour le présent texte[9].

L’anglais, langue du savoir en Relations internationales

L’anglais n’est pas simplement un moyen de communication permettant aux chercheurs provenant de diverses communautés d’échanger entre eux en « langue internationale » (comme le soutiennent Gingras et Mosbah-Natanson, 2010), mais bien une pratique centrale à la vie universitaire. Mais quels sont les impacts de cette utilisation ?

Tel que Máiréad Nic Craith l’expose, la langue porte en elle un capital culturel :

Cela implique que les individus et les groupes qui parlent des langues majoritaires et mondiales ont des avantages considérables sur leurs concitoyens dont la langue maternelle est moins élevée sur l’échelle sociale […] Cet indicateur de prestige, d’honneur et d’éducation supérieure, à savoir parler la « bonne » langue, devient une forme de capital ou d’investissement qui peut consolider ou accroître la crédibilité d’une personne dans le secteur non matériel.

2007 : 2

Dans les Relations internationales, parler « la bonne langue » confère un avantage certain aux anglophones, notamment dans le cas éminemment sensible qu’est le contexte québécois et canadien, où la langue revêt un caractère politique incontestable. S’intéresser à la langue des Relations internationales relève par conséquent d’une question de survie de la recherche en français.

Certes, la compréhension et le recours à l’anglais ont un impact direct sur l’accès aux recherches publiées, aux possibilités d’entrer au sein des diverses revues qui forment et définissent le coeur de la discipline et à une éventuelle reconnaissance disciplinaire. Que les chercheurs anglophones se limitent souvent à l’utilisation de sources anglophones a maintes fois été relevé (voire déploré), mais les conséquences de cet impératif d’écrire en anglais pour être reconnu comme participant à la discipline des RI ont été peu étudiées, autant sur les plans théorique et philosophique que matériel. Par l’exploration des limites des Relations internationales en ciblant la domination linguistique de l’anglais, nous créons l’espace de dialogue pour discuter le rôle de la langue en Relations internationales. Pierre Bourdieu (2002) a bien exposé comment la langue est un outil de pouvoir et de domination et l’anglophone possède donc un plus grand capital linguistique, puisqu’il y a longtemps que l’anglais est la langue des échanges internationaux en Relations internationales. En fait, cela a toujours été le cas si nous considérons que l’entreprise universitaire de l’étude des Relations internationales puise ses racines en Grande-Bretagne et aux États-Unis (Vitalis, 2005). Bien que nous ne nous penchions pas ici sur la façon dont la langue affecte le contenu de la recherche (pour une tentative dans le milieu des RI francophones, voir Giesen, 1995), nous soutenons que même un regard limité à son utilisation formelle dans la recherche révèle des conséquences matérielles et pratiques non négligeables qu’il importe de souligner.

L’épanouissement du sous-champ des RI dans les milieux francophones canadien et québécois

L’exercice du bilan ne saurait passer sous silence le fait que, sur le plan institutionnel, les RI ont connu un épanouissement notable en milieu francophone au Québec et au Canada depuis les années 1990. Il importe ce faisant de souligner le succès de chercheurs francophones canadiens évoluant en RI à l’extérieur des universités francophones ou bilingues canadiennes. En effet, entre 2000 et 2010, on compte plusieurs étudiants francophones en RI qui ont obtenu une ou des bourses prestigieuses à la maîtrise ou au doctorat, telles que les bourses Rhodes ou Vanier, ou encore une bourse d’entrée au doctorat dans une université étrangère de renom aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Quelques francophones ont également acquis une réputation internationale en RI, que ce soit en théorie des RI (notamment Vincent Pouliot) ou encore en économie politique internationale (Samuel Knafo).

Il importe aussi de relever l’explosion de la publication d’ouvrages et de manuels francophones portant sur diverses facettes des RI, allant des théories des RI à l’économie politique internationale. Ces publications sont venues combler un manque important pour les enseignants en RI, qui devaient d’abord et avant tout avoir recours à des publications anglophones ou à des articles dépassés en français. La création d’Athéna éditions, qui se spécialise dans la publication d’ouvrages en sciences sociales et qui s’est dotée depuis quelques années d’un comité d’évaluation scientifique, a donné une nouvelle vitrine aux travaux francophones de qualité en RI ; cette maison a déjà publié deux éditions du manuel des RI, Théories des Relations internationales : Contestations et résistances, codirigé par Alex Macleod et Dan O’Meara (2007 et 2010), et les trois éditions du dictionnaire Relations internationales : Théories et Concepts, codirigé par Alex Macleod, Frédérick Guillaume Dufour et Evelyne Dufault, ainsi que David Morin pour la troisième édition. Outre ces publications, on compte également celle du manuel Introduction aux relations internationales, coécrit par Stéphane Paquin et Dany Deschênes (Montréal, Chenelière Éducation, 2009), ainsi que du manuel Introduction aux relations internationales (4e éd., Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2010) de Diane Ethier, en collaboration avec Marie-Joëlle Zahar. Enfin, un des manuels anglophones les plus à jour sur les théories des RI, soit The Globalization of World Politics dirigé par John Baylis, Steve Smith et Patricia Owens, a récemment été adapté pour un public francophone par Afef Benassaieh (Modulo, 2011), avec une révision scientifique de Frédérick Guillaume Dufour et Jean-François Thibault. On ne saurait sous-estimer l’impact important de cette nouvelle accessibilité de ressources francophones pour les étudiants francophones, qui ont désormais accès aux débats théoriques les plus à jour ayant cours dans les milieux anglophones et peuvent, de là, apporter leurs propres contributions novatrices.

Les RI francophones ont également bénéficié de structures institutionnelles importantes et indispensables au développement de la discipline en milieu francophone. Que ce soit par la visibilité médiatique qu’ils ont donnée à leurs chercheurs, la publication de travaux sur des enjeux de politique mondiale ou encore la tenue de conférences internationales, ces groupes et unités de recherche, chaires et instituts ont permis la création et la diffusion d’un savoir francophone en RI. Ces structures sont autant le résultat d’initiatives universitaires concertées (par exemple, le Groupe de recherche sur la sécurité internationale conjoint entre l’Université McGill et l’Université de Montréal, qui sont maintenant deux centres distincts dans les deux universités) que de subventions fédérales (chaires de recherche du Canada) et provinciales (dont l’Institut québécois des hautes études internationales et l’Institut d’études internationales de Montréal), voire de partenariats public-privé (Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales, entre autres). Ces structures institutionnelles doivent être relevées, car, pour la petite communauté que sont les RI francophones du Québec et du Canada, on y compte un nombre important de chaires et de centres de recherche. Les subventions publiques restent de loin les plus significatives pour assurer la pérennité de ces structures. Parmi celles-ci, trop nombreuses pour être listées exhaustivement, citons notamment la Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le terrorisme de l’Université Laval et la création du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal en 2004 et ses écoles d’été sur des thèmes choisis. Plusieurs nouveaux programmes en RI ont également été créés durant la période de 2000 à 2010. Notons, entre autres, la création du doctorat en études internationales de l’Institut québécois des hautes études internationales à l’Université Laval en 2006, la création de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales et l’École de développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa, ainsi que la création du baccalauréat en RI et droit international à l’UQAM.

Ces développements notables, couplés à la popularité croissante des programmes en RI dans les universités francophones à tous les cycles d’études, indiquent que la discipline des RI, malgré son caractère anglophone, prospère en milieu francophone et que les niveaux de maîtrise et de baccalauréat sont très bien servis, offrant aux étudiants l’accès à des centres de recherche de pointe et à des travaux à jour. Sans nier ces succès évidents, qui doivent être soulignés, nous souhaitons néanmoins aller plus loin dans ce travail d’introspection et examiner la situation des étudiants au doctorat en RI dans les universités francophones et bilingues canadiennes, ainsi que leur situation sur le marché du travail. Ces étudiants étant moins nombreux que ceux qui évoluent aux premier et deuxième cycles, leur situation demeure moins étudiée et considérée. Outre le désir personnel d’acquérir de nouvelles connaissances, il est généralement admis que les étudiants qui entreprennent des études de troisième cycle le font pour éventuellement accéder à un poste de professeur en milieu universitaire. La popularité croissante des RI en milieu francophone justifiait notamment, pour Cornut et ses collègues (dans ce numéro), d’examiner la proposition selon laquelle cette popularité se traduirait par un nombre plus élevé d’embauches dans ce sous-champ, une proposition que nous examinerons plus loin. Le manque de données actuelles sur ces étudiants, de plus en plus nombreux, ainsi que le manque de suivi avec ceux-ci une fois leur diplôme obtenu méritent que nous nous attardions davantage à cette population. À la lumière de cette analyse, il semble que le fait d’assurer le futur de ces étudiants en RI en milieu universitaire – qui correspond habituellement à la raison d’être de la poursuite d’un programme de doctorat (en comparaison avec la maîtrise, par exemple) –, soit le prochain défi que devront relever les universités francophones et sur lequel nous souhaitons maintenant nous pencher.

Le capital linguistique des Relations internationales québécoises et canadiennes francophones

Sans rien enlever au succès considérable des RI en milieu francophone que nous venons d’exposer, il s’avère crucial d’examiner certaines des conséquences matérielles et pratiques non négligeables associées au fait d’évoluer dans un milieu disciplinaire défini par son caractère anglophone. Ces conséquences pratiques se retrouvent notamment dans la diffusion de la recherche, soit les possibilités de publication, et affectent particulièrement les jeunes chercheurs. Dans le cas des Relations internationales franco-canadiennes et québécoises francophones, il n’est pas seulement question d’évaluer l’attrait de la langue anglaise pour appréhender les Relations internationales, mais plutôt de prendre acte des défis que cela pose aux francophones au Canada qui veulent non seulement étudier les Relations internationales, mais qui souhaitent opter pour une carrière professorale en Relations internationales. Comme Yves Gingras et Sébastien Mosbah-Natanson l’ont souligné (2010), la recherche aujourd’hui se fait selon l’objet plutôt que la discipline, ce qui ne veut pas dire que les disciplines aient perdu de leur pertinence. Elles demeurent le plus souvent les assises institutionnelles des travaux de recherche et sont surtout importantes lors de l’embauche du corps professoral. C’est pourquoi il faut continuer à investir les Relations internationales par le biais de la science politique au Canada – c’est là qu’elles existent institutionnellement –, en ne perdant pas de vue qu’il faut aussi mettre la question linguistique à l’agenda et saisir la portée politique de mener le débat des RI francophones et d’y trouver des solutions concrètes.

C’est d’ailleurs un aspect que certaines revues non américaines et non anglophones ont reconnu depuis peu. C’est le cas de la revue française Cultures & Conflits, qui a une politique concernant les envois en langue étrangère :

Les articles soumis en langue étrangère (de façon spontanée ou dans le cadre d’un numéro) seront d’abord évalués dans leur langue d’origine. Si les résultats d’évaluation sont positifs, l’auteur devra réviser son texte dans la langue d’origine puis le traduire ou le faire traduire. En tous les cas, l’auteur, pour être publié, devra s’engager à pouvoir fournir un texte révisé et en français. Il pourra contacter l’équipe de la revue s’il souhaite faire appel à des traducteurs qui collaborent régulièrement à la revue.

http://conflits.revues.org/index2270.html#tocto2n8

Le même genre de politique est repris par la revue International Political Sociology (ce qui est peu surprenant, étant donné que Didier Bigo est l’éditeur de Cultures & Conflits et un des coéditeurs et des cofondateurs d’International Political Sociology). Cela dit, outre l’esprit d’ouverture qu’une telle mesure met de l’avant, elle reste circonscrite à ces deux revues. De plus, il faudrait pouvoir évaluer combien parmi ces articles soumis dans une autre langue ont été évalués et acceptés pour publication avant d’être traduits (données qui ne sont pas disponibles pour l’instant).

D’autres disciplines vont cependant plus loin pour contrer ou contourner le problème de la domination anglophone – qui affecte la circulation internationale des idées (Bourdieu, 2002). C’est le cas de la Revue française de sociologie et de la revue Population, qui ont opté, dans le premier cas, pour une traduction en anglais d’une sélection de textes et, dans le second, pour une publication traduite en anglais de tous les textes ; c’est ce qui fait dire à Gingras et Mosbah-Natanson que les agents de la discipline nationale ou locale « peuvent en effet accéder directement au champ international sans passer par les revues locales en adoptant l’anglais comme langue de diffusion » (2010 : 320).

Suivant cette logique, on pourrait croire qu’il faille tout simplement publier en anglais. S’il n’est pas question de se positionner, à savoir qu’il ne faille que publier en anglais ou refuser de publier en anglais, cette décision de publier en anglais n’est pas à prendre à la légère. En effet, au-delà de préoccupations pratiques (une maîtrise de la langue, un manque de temps ou de budget pour la traduction, etc.), une dimension « émotive » est certes présente pour les francophones québécois et canadiens en raison du bagage historique et symbolique de leur rapport politique à la langue. De là découle une logique souvent schizophrénique pour les universitaires francophones du Québec et du Canada, pris entre reconnaissance scientifique et valeurs identitaires, tel que mentionné plus haut. Le rapport complexe avec la langue prend plusieurs formes, mais il n’en est jamais un de totale subordination, car comme le précisent bien Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant :

La violence symbolique ne s’exerce en effet jamais sans une forme de complicité (extorquée) de ceux qui la subissent et la « globalisation » des thèmes de la doxa sociale américaine ou de sa transcription, plus ou moins sublimée dans le discours semi-savant, ne serait pas possible sans la collaboration consciente ou inconsciente […] de tous les « passeurs » et importateurs de produits culturels.

1998 : 113

L’idée ici n’est pas de poser un jugement qualitatif ou moral sur le choix de publier dans une langue ou l’autre, mais plutôt de reconnaître que le choix de publier dans une langue spécifique, dans ses implications autant matérielles, théoriques, politiques que philosophiques, va bien au-delà d’une simple volonté de communication à l’intérieur d’une communauté scientifique donnée.

La reconnaissance du statut de l’anglais comme « langue de recherche » en RI (Blouin Genest et Grondin, 2010 : 225-227) fait en sorte que les anglophones sont davantage récompensés pour leurs publications dans leur langue maternelle et n’ont aucun réel besoin de montrer une capacité de publier en français pour être embauchés comme professeur dans une université francophone québécoise ou canadienne ou pour se faire un nom dans la discipline. Le rapport complexe à la langue française et anglaise qu’entretiennent les chercheurs francophones en RI au Canada fait ressortir que si les chercheurs canadiens anglophones peuvent parfaitement ignorer la production francophone des RI, l’inverse n’est pas possible. L’intention n’est pas de dénoncer cette inégalité, mais de pouvoir mesurer les effets de la décision de publier sa recherche en anglais ou en français lorsqu’on fait partie de la communauté des RI francophones au Québec et au Canada. C’est par la prise en compte du potentiel politique (à savoir son coût comme son opportunité) de cette décision que l’on est à même de constater la portée du besoin d’existence des RI en français dans une logique qui ne soit pas exclusive mais hybride, où la langue est autant « espace d’énonciation […] [que] de dénonciation » (id. : 246).

Dans le contexte canadien des RI, les revues « nationales » sont, en anglais, International Journal et, en français, Études internationales. Celles-ci ont certes bonne réputation, mais dans un marché de l’emploi où le classement des revues dans lesquelles les universitaires publient leurs travaux est devenu une pratique souvent implacable dans l’évaluation de la qualité et de la pertinence scientifique des travaux des chercheurs au sein de la discipline, force est d’admettre qu’en comparaison avec les revues internationales les plus réputées en Relations internationales, elles ne font pas le poids. La question est alors de savoir si suivre la voie internationale proposée par Gingras et Mosbah-Natanson va de soi ou s’il n’y aurait pas un avantage à jouer la contrepartie de la stratégie locale, soit produire des recherches publiées et diffusées dans des revues moins prestigieuses en termes de classement, mais répondant davantage aux préoccupations et aux besoins des chercheurs d’une communauté locale spécifique. Or, si l’on se fie aux conclusions de Cornut et ses collègues (dans ce numéro), il semble bien que ces réseaux locaux soient utiles mais insuffisants pour aider de jeunes universitaires à accéder à un poste de professeur et, partant, qu’il peut être plus avantageux de passer outre la carte locale et francophone et de tout miser sur l’international et les publications anglophones. Est-ce la voie à suivre ? La considération politique que nous voulons souligner dans cet article en mettant en relief le rôle de la langue dans les RI francophones au Canada et au Québec est que ce choix comporte des coûts, particulièrement pour les chercheurs en début de carrière et à la recherche d’un emploi, et qu’il s’avère important de chercher à atténuer cette tendance.

Il ne faudrait pas croire que l’argument défendu ici s’inscrive contre l’internationalisation des RI au Québec et au Canada francophone. Les chercheurs québécois et ceux qui évoluent dans ces milieux sont insérés dans des réseaux internationaux – dans les disciplines plus larges notamment, avec les rencontres internationales d’associations comme l’Association internationale de science politique ou l’International Studies Association pour les Relations internationales aux États-Unis, qui est le rassemblement le plus prisé en RI sur le plan international malgré que ce soit le lieu de rencontre des chercheurs américains.

La communauté canadienne francophone des RI possède une production adaptée au contexte intellectuel et linguistique local tout en étant tournée vers la production anglophone, qui domine et définit la discipline. La décision pour un étudiant de poursuivre un doctorat en français au Canada est lourde de conséquences. En effet, non seulement la perspective de diffusion des recherches est très limitée (peu de Canadiens publient dans les revues françaises en RI, comme Politique étrangère), mais le peu de perspectives d’emploi dans le milieu universitaire rend le niveau de compétition élevé à un point tel que la publication d’articles dans des revues de renom et la participation à des conférences internationales deviennent incontournables – et très difficiles si les chercheurs se limitent au milieu francophone.

Le marché du travail pour les étudiants francophones en RI

Les développements mentionnés précédemment semblent indiquer que les RI francophones connaissent un nouvel essor depuis dix ans qui pourrait justifier l’optimisme qui accompagne l’idée d’un renouveau du corps professoral dans les universités francophones canadiennes. Or, en ce qui concerne les RI, il semble que cet optimisme doive être sérieusement tempéré, d’une part, par un examen plus approfondi des tendances générales d’embauches dans le milieu universitaire au-delà du sous-champ des RI et, d’autre part, par un examen des tendances plus spécifiques d’embauches au sein de ce sous-champ au Canada. Il en ressort, ultimement, que les jeunes chercheurs en RI ont très peu d’incitatifs à contribuer à la vie intellectuelle francophone en RI et qu’il y a très peu de valorisation du doctorat francophone en Relations internationales, ce qui est peut-être une conséquence indirecte de la stratégie d’internationalisation que les universités canadiennes ont adoptée depuis les années 1990 (Woodard, 2011).

Tendances générales

Les RI étant un sous-champ bien spécifique, il importe de situer les embauches effectuées au sein de tendances plus générales du milieu universitaire canadien. Les tendances à la marchandisation du savoir et à l’application de logiques commerciales dans la gestion des universités (à ce sujet, voir par exemple Olssen et Peters, 2005 et Peters, 2007) ont des conséquences directes sur les étudiants qui souhaitent évoluer en milieu universitaire une fois leurs études complétées. Ainsi, si Cornut et ses collègues (dans ce numéro) soulignent avec beaucoup d’à-propos les divers développements et propensions qui rendent une hausse d’embauches nécessaire, nous souhaitons plutôt insister sur la nature de celles-ci : est-il possible d’assumer que le besoin de nouveaux professeurs se traduira par une augmentation d’embauches de collègues à des postes à temps plein menant à la permanence, ce qui correspond au modèle dominant proposé aux étudiants actuels aspirant à une carrière universitaire ? Il semble malheureusement que non. En effet, nonobstant l’optimisme de Services Canada, qui identifie les perspectives d’emploi comme étant bonnes en considérant une variété de facteurs, notamment l’augmentation du taux de fréquentation scolaire et le départ à la retraite éventuel de plusieurs professeurs[10], un sondage de Statistique Canada publié en 2010 révélait une baisse significative du nombre de postes de professeurs menant à la permanence depuis 1999. Alors que les universités comptaient 26 487 professeurs occupant un poste menant à la permanence en 1999, le nombre avait chuté à 20 685 en 2009 (Findlay, 2011 : x), et ce, malgré une hausse constante du nombre d’étudiants inscrits à l’université. Comme le précise Louise Birdsell Bauer, « le nombre d’ETP [équivalences de temps plein (full-time equivalent)] inscrites dans des universités canadiennes est passé de 472 624 en 1998-1999 à 873 557 en 2007-2008 – une augmentation de 84,8 %. Mais si l’on considère le nombre d’enseignants à temps plein de 1998-1999 à 2007-2008, il n’a augmenté que de 29,4 % » (2011 : 111). Dans le cas plus spécifique de la science politique, Kim Richard Nossal notait que, entre 2001 et 2006, « le nombre d’étudiants au baccalauréat a augmenté de 46 %, pour atteindre 13 890 étudiants ». Malgré cette augmentation marquée du nombre d’inscriptions, « le nombre total de professeurs embauchés à temps plein en science politique n’a augmenté que marginalement durant cette même période, passant de 675 en 1976 à 702 en 2004 » (2006 : 4), soit une maigre hausse de 4 %.

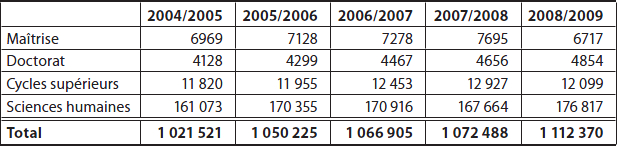

Les statistiques liées aux inscriptions universitaires et à l’embauche de professeurs dans les facultés de sciences humaines tirées de Statistique Canada[11] permettent de jeter un autre regard sur les perspectives futures d’emplois des doctorants actuels. Entre 2004 et 2009, on constate une nette progression des inscriptions en sciences humaines, soit de 8,89 % sur 5 ans, tous niveaux d’études confondus. Au cours de la même période, en isolant les données par niveau d’études, on obtient une progression des effectifs étudiants de 10,36 % au baccalauréat, de -3,62 % à la maîtrise et de 17,59 % au doctorat. La progression rapide des doctorats obtenus est solidement ancrée avec une progression annuelle de plus de 4 %. Paradoxalement, si la période de 2004 à 2009 marque une croissance soutenue des étudiants qui obtiennent un doctorat, on remarque également une diminution significative des étudiants qui obtiennent une maîtrise avec une régression de -12,71 % en 2009. Même en corrigeant pour l’anormalité de la cohorte de 2008, les effectifs étudiants à la maîtrise affichent une tendance à long terme négative avec un effectif étudiant en 2008-2009 en deçà des effectifs de 2004-2005 (voir le tableau 1).

Alors que la progression erratique des effectifs étudiants inscrits à la maîtrise demeure à expliquer, la progression soutenue des étudiants obtenant un doctorat crée une pression supplémentaire sur un marché de l’emploi universitaire déjà très compétitif, surtout lorsque le milieu universitaire constitue le choix par excellence pour les nouveaux docteurs. Ainsi, la tendance d’un marché toujours plus compétitif pour les docteurs se consolide à travers les données récentes de l’embauche et des effectifs étudiants. Ces résultats confirment ceux obtenus par Marianne Stanford et ses collègues du survey committee de la Canadian Association of Postdoctoral Researchers, qui affirment :

En 1986, 34 % des détenteurs d’un doctorat canadien étaient des professeurs d’université comparativement à 24 % en 2001, un déclin de 10 points de pourcentage en quinze ans. Des baisses futures sont prédites en raison des inscriptions au doctorat qui dépassent largement l’augmentation du nombre de professeurs. En 2007/2008, le taux d’inscription au doctorat a été de 40 400, une augmentation de 62 % par rapport à 2001/2002. Le nombre de professeurs à temps plein a augmenté de 20 % au cours de la même période.

2009 : 15 ; nos italiques

Tableau 1

Effectifs universitaires selon le niveau d’études en sciences humaines

En résumé, les données issues de Statistique Canada ne laissent place à aucune ambigüité quant à la situation actuelle : il y a une forte progression d’étudiants qui obtiennent des doctorats, notamment en sciences humaines, et la croissance annuelle d’embauches à des postes de professeur à temps plein au sein des universités est en perte de vitesse. Ainsi, chaque année, un nombre croissant de docteurs se voient obligés d’orienter leur recherche d’emploi à l’extérieur du milieu universitaire.

Les auteurs du rapport Le doctorat en question, commandé par le Conseil national des cycles supérieurs de la Fédération étudiante universitaire du Québec et portant sur les études doctorales au Québec, concluent également que « seule une minorité des diplômés québécois pourront accéder à une carrière universitaire » (CNCS-FEUQ, 2008 : 57), soit environ 30 % des doctorants, tout en soulignant le défi de percer le marché du travail en dehors de l’université. Ce défi serait en effet de « [r]edonner au doctorat ses lettres de noblesse et faire des doctorants la main-d’oeuvre la plus recherchée » (id. : 95), puisque « plusieurs entreprises et organisations publiques ou communautaires se déclarent peu enclines à embaucher des doctorants, témoignant là d’une attractivité insuffisante » (id. : 146), peu importe le domaine d’études. Dans le cas du Québec plus spécifiquement, comme le souligne Bauer, le ratio entre les postes permanents et les postes temporaires a diminué au fil des années durant la période allant de 1998 à 2008. La tendance actuelle, au Québec comme au Canada, est donc à l’embauche de chargés de cours travaillant à temps plein et à moindre coût, et non à l’embauche de professeurs à des postes menant à la permanence : « Le ratio des emplois permanents par rapport aux temporaires décline au fil du temps », explique Bauer, « ce qui signifie que l’institution embauche moins de professeurs permanents comparativement aux professeurs temporaires. Les professeurs permanents, tel que je l’ai mentionné, continuent de travailler à temps plein, et font souvent du surtemps, mais il y en a de moins en moins relativement au nombre de professeurs temporaires. » (2011 : 79-80) Conséquemment, si l’on doit se féliciter d’une augmentation du nombre d’embauches de professeurs en science politique pendant la période 2000-2010, comme le recensent Cornut et ses collègues (dans ce numéro), il importe également de soulever que le nombre total d’embauches par les universités francophones et bilingues recensées est nettement inférieur au nombre total de doctorats conférés en science politique par les universités francophones. Ainsi, 120 doctorats en science politique[12] ont été décernés par l’Université Laval, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal pour la période allant de 2000 à 2010, alors que seulement 14,5 embauches sur 81 étaient de diplômés de l’une de ces trois universités francophones (base de données, Cornut et coll., dans ce numéro). Il faut garder en tête que ces données ne sont comparables que dans une certaine mesure, parce que certaines personnes embauchées entre 2000 et 2010 avaient obtenu leur doctorat bien avant les années 2000.

Cette réalité confirme que les doctorants d’universités francophones obtenant un poste de professeur à temps plein dans une université francophone constituent une exception, plutôt qu’une norme. La norme, comme le fait ressortir Bauer, semble plutôt tendre résolument vers l’augmentation d’emplois de chargés de cours à temps plein. Au Québec, le salaire minimum médian pour une charge de cours est de 7582 $, alors que le salaire maximum médian est de 8000 $ (Aon Conseil, 2010 : 9). C’est avec cette réalité économique en tête qu’Yves Gingras dénonçait en 2009 la création des nouvelles généreuses bourses doctorales Vanier dont bénéficient notamment plusieurs étudiants de science politique et qui, selon lui, préparent mal les étudiants à la dure réalité actuelle du milieu de travail universitaire, résultant notamment d’une tendance accrue à la marchandisation du savoir et à l’application d’une logique commerciale dans la gestion des programmes et des embauches.

Tendances dans le champ des RI

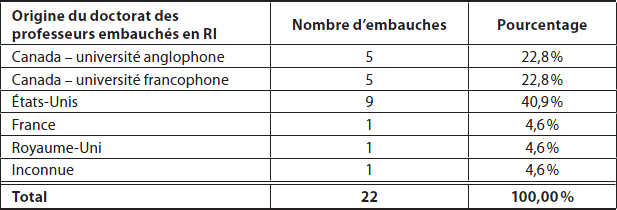

Les défis liés à l’augmentation d’embauches de chargés de cours plutôt que de professeurs ne se limitent certainement pas à la science politique, mais nous suggérons que la situation d’embauche de professeurs réguliers est particulièrement problématique dans le sous-champ des RI en milieu francophone. En effet, nonobstant le fait que les RI restent un des sous-champs les plus populaires dans les universités francophones et que la création de plusieurs chaires et centres de recherche francophones en RI a conduit à d’impressionnantes structures institutionnelles pour la production d’un savoir universitaire en RI, il semble que ce succès ne se reflète pas sur le plan des embauches. Le très faible nombre d’embauches dans les principales universités francophones relevé par Cornut et ses collègues (dans ce numéro toujours) indique une réalité dont on discute très peu en milieu universitaire, soit la forte probabilité que le doctorant, une fois son diplôme obtenu, ne développe pas une carrière professorale, à l’image de son directeur ou de sa directrice qui occupe un poste menant à la permanence. Par exemple, les données détaillées sur les embauches par sous-champ dans Cornut et coll. doivent être nuancées à la lumière du développement à l’Université d’Ottawa où l’École d’études politiques a décidé d’adopter dans les années 2000 une stratégie dynamique d’expansion et a, pour ce faire, doublé ses effectifs en 10 ans – une situation extraordinaire qui a mené à un nombre d’embauches sans précédent en science politique. Ainsi, sur les 81 embauches en 10 ans relevées par Cornut et coll., 39 étaient à l’Université d’Ottawa, soit 48 % des embauches totales étudiées (voir le tableau 2). Si l’on exclut cette croissance extraordinaire de l’Université d’Ottawa, on constate qu’il y a eu 12 embauches en 10 ans en RI dans les universités francophones, 22 au total si l’on ajoute l’Université d’Ottawa (voir le tableau 3). Or, si l’on regarde la provenance des diplômes de doctorat pour les professeurs embauchés en RI, on constate rapidement que presque autant de docteurs canadiens et américains ont été embauchés en milieu universitaire francophone.

À la lumière de ces données, il semble donc que les étudiants francophones en RI sont non seulement aux prises avec un marché où le nombre d’emplois menant à la permanence est restreint, mais ils doivent en plus faire face à leurs pairs francophones ayant étudié à l’étranger : les données de Cornut et coll. démontrent qu’au moins la moitié des embauches en RI dans les universités francophones ont favorisé des candidats ayant obtenu un doctorat d’une université anglophone. Certes, on pourrait objecter que la situation existe déjà pour les doctorants en RI canadiens-anglais, qui sont présentement défavorisés face aux candidats américains – plus particulièrement à McGill, à l’Université de Toronto et à l’Université de Colombie-Britannique, comme l’ont démontré Wayne S. Cox et Kim Richard Nossal (2009 : 298). Cette situation fait voir que, au-delà de l’aspect formel de l’utilisation d’une langue plutôt qu’une autre, il importerait également de prêter attention aux traditions intellectuelles et aux approches théoriques favorisées dans le contexte canadien lors du processus d’embauche d’un nouveau collègue. Il est incontestable que l’hégémonie de certaines approches et de certains questionnements dans le contexte anglo-américain nuit aux candidats anglophones qui mettent de l’avant un cadre théorique considéré plus « critique » (certaines approches féministes, poststructuralistes, néomarxistes, etc.). Nous ne nions pas cette réalité. Toutefois, ce sur quoi nous voulons insister est qu’avant même de penser à faire un classement des candidats afin d’établir une liste courte de ceux à interviewer, ce qui se fait souvent sur la base d’affinités et de postulats théoriques, des projets de recherche privilégiés et des lieux de publication, la langue constitue, dès le départ, une barrière en soi pour les candidats francophones. Cette difficulté ne fait que s’accroître pour ceux et celles qui privilégient des approches théoriques différant du paradigme hégémonique. Si le marché de l’emploi est aussi difficile – et il l’est pour les chercheurs critiques anglophones –, pour les francophones s’ajoute une autre difficulté, linguistique celle-là. Encore une fois, la question des publications reste au coeur du problème.

Tableau 2

Embauches dans le champ des Relations internationales (RI). Universités francophones et bilingues canadiennes entre 2000 et 2010

Tableau 3

Embauches en science politique. Universités francophones et bilingues canadiennes entre 2000 et 2010

Noter que le 0,5 de 14,5 et de 41,5 s’explique par une cotutelle entre une université québécoise et une française.

La différence réside toutefois dans le fait que les doctorants francophones en RI sont rapidement devant l’obligation incontournable de publier dans leur langue seconde s’ils veulent espérer percer non seulement leur propre marché, mais également le marché canadien-anglais, les publications francophones n’étant habituellement pas autant reconnues ou estimées. Bien que nous n’ayons pas encore de chiffres pour quantifier cette négligence, plusieurs collègues des milieux anglophones nous l’ont confirmée informellement et de manière anecdotique. À titre indicatif, soulignons néanmoins que le dernier sondage TRIP (2011[13]) révélait que 82,5 % des répondants anglophones du Canada indiquaient ne « jamais » ou « rarement » consulter la revue francophone la plus importante en RI, soit Études internationales. Les revues scientifiques exigeant pour la plupart des articles originaux, les candidats francophones en RI sont également aux prises avec la décision de choisir de publier leurs recherches dans l’une ou l’autre des langues. Si la thèse de doctorat est en français, un véritable projet de réécriture est donc de mise, avec un investissement de temps (ou d’argent) non négligeable. Les possibilités de publier dans des revues en RI avec comité de lecture sont également beaucoup plus limitées pour les francophones.

Le nombre très peu élevé d’embauches dans les universités francophones canadiennes de candidats en RI ayant obtenu leur doctorat dans une université francophone soulève l’épineuse question suivante : si ces universités francophones n’embauchent pas les doctorants qui effectuent leurs recherches en français, vers quels marchés ces derniers doivent-ils se tourner et comment doivent-ils s’y préparer ? Un survol rapide de divers départements de science politique canadiens[14] dans des universités de recherche révèle un tableau relativement noir : aucun professeur de RI à l’Université de Colombie-Britannique, à l’Université de Toronto, à l’Université Carleton, à l’Université McMaster, à l’Université Victoria, à l’Université McGill, à l’Université Concordia, à l’Université de Calgary ou à l’Université York n’a de doctorat provenant d’une université francophone ou bilingue. Cet état de fait n’est certainement pas immuable, mais en RI, il reflète de manière saisissante le caractère proprement anglophone de la discipline et la nécessité de réfléchir à la formation doctorale francophone présentement offerte en RI. Il est évidemment impossible d’expliquer cet état des choses par le seul fait linguistique, mais celui-ci reste significatif, car avec la langue de recherche viennent les publications et les réseaux scientifiques, deux éléments centraux considérés lors de processus d’embauche. De plus, on aurait tort d’associer cette situation uniquement à des traditions théoriques différentes ou jugées incompatibles avec la discipline des RI telle qu’enseignée dans les milieux davantage réceptifs aux approches classiques. En effet, si les approches critiques sont particulièrement valorisées dans certains départements francophones, la réception qui leur est faite est moins favorable dans d’autres, plus ancrés dans les traditions du paradigme hégémonique.

Cet état des lieux concernant la précarité du marché de l’emploi pour les doctorants inscrits aux programmes francophones en RI au Québec et au Canada et les docteurs qui en sortent nécessite une attention immédiate. En effet, le marché de l’actuel l’emploi en RI est caractérisé par un conflit de valeurs apparemment incompatibles entre la stratégie de maximisation de visibilité et d’impact au sein de la discipline des RI, anglophone par définition, et le désir de contribuer activement à la vie intellectuelle francophone, dont les Québécois et les francophones hors Québec font partie. Or, force est d’admettre que les statistiques sur les embauches en RI au cours des dernières années semblent indiquer qu’il y a très peu d’avantages pour un étudiant désirant évoluer dans le milieu universitaire francophone des RI à compléter un doctorat en RI en français : non seulement les diplômes d’universités francophones ne semblent pas particulièrement valorisés ou favorisés dans les embauches des dix dernières années dans les milieux francophones, mais, en plus, ces étudiants se trouvent défavorisés s’ils veulent être compétitifs sur les marchés canadien-anglais, américain et britannique. Le marché français, fonctionnant selon des logiques de marché différentes, leur est virtuellement fermé (à ce sujet, voir notamment Giesen, 1995). Pour les professeurs, cette situation implique des choix éthiques : doivent-ils décourager les étudiants en RI de publier en français, de poursuivre des recherches en français suivant leur propre intérêt professionnel ? Au contraire, doivent-ils les encourager à combattre cette tendance ? Le cas échéant, et de manière provocante, la vocation actuelle des doctorats francophones canadiens en Relations internationales n’est-elle que purement politique ? Comment concilier cette logique de marchandisation du savoir avec la nécessité immédiate, bien réelle et sentie dans la préparation de cours en français, de produire des recherches accessibles et de qualité en français – et de valoriser celles-ci ? Pour la supervision d’étudiants francophones en RI, ces questions difficiles doivent être posées : tant que la recherche francophone en RI sera dévalorisée a priori par rapport à la recherche anglophone dans l’évaluation des dossiers de recherche, il semble que la publication d’ouvrages et d’articles en français restera un luxe que seuls les professeurs francophones établis pourront se permettre sans risques réels pour leur carrière.

S’il s’agit ici de brosser un tableau de la situation actuelle concernant l’employabilité comme professeur en RI au Québec et au Canada, il s’avère important de ne pas se limiter à ce portrait descriptif. Pour des raisons de transparence, nous n’en sommes pas qu’à poser un diagnostic. En partant de la prémisse normative que la production intellectuelle francophone constitue une contribution à la société à laquelle nous appartenons, nous cherchons délibérément à susciter une certaine prise de conscience comme chercheurs et enseignants évoluant dans les milieux universitaires francophones au Québec et au Canada. Par ailleurs, dans le but d’aider nos étudiants dans leur démarche intellectuelle et professionnelle, nous proposons certaines pistes de solution.

Tendances et solutions possibles

Le tableau que nous venons de brosser ouvre la porte à de nombreuses mesures possibles pour changer cet état de fait. Dans un premier temps, il semble que les expériences de recherche et de travail vécues par les francophones dans les milieux de recherche francophones en RI soient extrêmement formatrices : non seulement elles fournissent des premières expériences de recherche, mais également l’acquisition de compétences pratiques transférables à de nombreuses autres professions au-delà du milieu universitaire. Beaucoup d’étudiants ont poursuivi et poursuivent toujours une carrière gratifiante au sein du gouvernement, d’un parti politique ou d’une organisation non gouvernementale ou encore dans un établissement d’enseignement collégial. Grâce aux nombreux centres et chaires de recherche dédiés aux RI en milieu francophone, les étudiants francophones en RI bénéficient de structures institutionnelles uniques qui semblent les rendre très compétitifs, autant dans les milieux francophones qu’anglophones, et autant dans le milieu universitaire que professionnel. L’organisation de colloques, la rédaction de précis, de comptes rendus de colloques et la participation dans les médias sont autant de tâches pratiques qui contribuent concrètement à la professionnalisation des étudiants. Toutefois, il semble qu’un pas de plus doive être franchi pour les étudiants au doctorat. Les conclusions de Jérémie Cornut et ses collaborateurs (dans ce numéro) comme quoi la recherche et les publications constituent la clé de la porte d’entrée du milieu universitaire viennent confirmer le diagnostic de Kim Richard Nossal (2000). En ce sens, les directrices et directeurs de thèse auraient tout avantage à faire de la publication de recherches scientifiques évaluées par les pairs une priorité stratégique pour leurs étudiantes et étudiants motivés par une carrière dans le milieu universitaire. Favoriser des textes coécrits avec le directeur pourrait constituer un excellent point d’entrée et une possibilité de mentorat actif, puisque l’écriture d’un article scientifique diffère d’un chapitre de manuel, d’un article de journal, voire d’un chapitre de thèse. Nous croyons que la création de fonds départementaux dédiés à la traduction de recherches d’étudiants francophones en anglais pourrait faire une grande différence dans la diffusion de la recherche francophone et ne pénaliserait pas les étudiants en RI qui évoluent en milieu francophone. Ceux-ci pourraient ainsi rédiger un article en français à partir de leurs propres recherches et diffuser leurs recherches dans les milieux anglophones.

Les trajectoires des détenteurs de doctorat en science politique devraient en outre faire l’objet d’un meilleur suivi, puisque tous les rapports à ce jour relèvent l’absence de données (Cassuto, 2011). Quels emplois occupent ceux qui quittent le milieu universitaire ? La majorité des étudiants au doctorat en science politique souhaitent-ils avoir une carrière universitaire en premier lieu ? Ces données permettraient ultimement d’offrir une meilleure préparation au milieu professionnel au niveau doctoral, une lacune actuelle identifiée autant par les étudiants présentement au doctorat que dans la plupart des études citées ici. Nous croyons pareillement que l’Association canadienne de science politique et la Société québécoise de science politique devraient se pencher sur la sous-représentation importante des diplômés de doctorat provenant d’universités francophones dans les universités canadiennes-anglaises. Comment cette sous-représentation s’explique-t-elle, en RI, mais également dans les autres sous-champs ? Est-ce le manque de publications en anglais qui désavantage les postulants ? Par leur formation, les candidats sont-ils nettement moins compétitifs que les doctorants d’universités anglophones ou étrangères ? Si oui, selon quels critères ? Est-ce simplement que les candidats francophones posent peu leur candidature en dehors des universités francophones, limitant eux-mêmes leurs options de carrière, ou bien, comme Jérémie Cornut et Stéphane Roussel (2011b : 704) l’avancent, est-ce la faiblesse des exigences du bilinguisme hors Québec qui nuit à leurs chances d’embauche dans les universités anglophones canadiennes en publiant en français ? Plusieurs facteurs peuvent être en cause et ils méritent d’être étudiés sérieusement si les programmes francophones de RI souhaitent offrir à leurs étudiants actuels de réelles possibilités d’insertion à la carrière professorale universitaire.

Ces considérations ne sont pas que d’ordre scientifique : elles sont éminemment politiques et émotives dans les contextes québécois et canadiens. Ainsi, la solution d’offrir des programmes de doctorat anglophone en RI en est une que des pays comme le Danemark ont délibérément adoptée pour augmenter la visibilité et la compétitivité de leurs chercheurs dans le champ scientifique et sur le marché du travail. Dans le contexte québécois, une telle approche apparemment pragmatique revient à nier la profonde et complexe histoire du fait identitaire francophone et ne fait que renforcer les multiples structures de pouvoir liées à l’hégémonie anglophone au sein de la discipline.

La richesse évidente de la multiplication des traditions n’est pas facilement reconnue et la méconnaissance des travaux francophones par les anglophones demeure un problème (voir Rocher, 2007 pour le sous-champ de la politique canadienne ; voir aussi Cornut et Roussel, 2011a et 2011b). Cette pression envers l’anglais ne doit pas être prise à la légère. Il y a un réel défi et un besoin d’animer une vie francophone de recherche qui soit aussi performante et récompensée que celle auxquels les anglophones ont facilement accès. Ainsi, les auteurs des chapitres du manuel francophone Théories des Relations internationales codirigé par Alex Macleod et Dan O’Meara (2010, maintenant dans sa deuxième édition), genre de publication habituellement non reconnue comme significative par un public anglophone et peu valorisée selon une stricte logique de marchandisation du savoir qui repose sur des critères de performance des diverses revues scientifiques, semblent néanmoins avoir eu une portée et un impact nettement supérieurs à certaines publications anglophones. Le manque de ressources en français sur les approches critiques en RI ont contribué à une très grande diffusion des chapitres, notamment auprès des étudiants et des diplômés francophones. Ce manuel détaillé constituait également une contribution scientifique importante dans un milieu francophone. Tenir compte de ces contributions auprès de publics différents et les reconnaître par des embauches est essentiel si l’on souhaite valoriser la production francophone en RI par une nouvelle génération de politologues. Il ne s’agit évidemment pas d’un argument visant à privilégier l’aspect francophone et le fait de détenir un doctorat canadien au détriment de l’excellence (il n’y a d’ailleurs pas de raison de supposer que ces critères soient mutuellement exclusifs !), mais nous voulons plutôt faire en sorte que ces trois qualités soient reconnues et valorisées autant dans des universités francophones qu’anglophones.

Certains pourraient objecter que ces considérations pratiques et carriéristes doivent être des préoccupations de premier ordre pour les candidats au doctorat (qui sont tous adultes et capables de prendre des décisions éclairées concernant leurs choix de carrière) et non des professeurs déjà en poste, dont le principal devoir est de s’assurer de la qualité et de l’originalité des recherches produites. Cette position suggère qu’un débat serait peut-être nécessaire concernant la responsabilité éthique des professeurs face à leurs étudiants au doctorat. Cela nécessite de se questionner individuellement comme superviseur, mais surtout collectivement comme membre de département de science politique et comme communauté universitaire francophone en science politique au Canada. Il va sans dire que notre constat général imposera, ultimement, de pendre une décision quant à la nécessité de déployer – ou non – des mesures pour répondre aux préoccupations – très légitimes – liées au marché de l’emploi universitaire des docteurs provenant de la communauté francophone des RI du Québec et du Canada.

Conclusion

Partant de l’idée de poser un bilan des RI francophones au Québec et au Canada, ce texte s’est efforcé de souligner les aspects souvent négligés mais combien importants associés aux considérations matérielles et pratiques reliées à l’usage de la langue. Plus particulièrement, nous avons examiné en profondeur comment celles-ci affectaient les étudiants inscrits dans un programme francophone de doctorat en RI au Québec et au Canada. C’est dans cet esprit que nous avons insisté sur le rapport à l’anglais, notamment dans le cadre des publications et du marché de l’emploi.

Les pistes de réflexion offertes dans ce texte visent ainsi à amener une certaine conscientisation quant au rôle crucial de la langue dans la discipline des RI et à la nécessité de complexifier davantage, autant sur les plans théoriques qu’empiriques, les études actuelles sur l’état de la discipline québécoise et canadienne des RI francophones. Bien que nous n’ayons insisté que sur les impacts liés à une utilisation formelle de la langue, des recherches plus approfondies quant au lien existentiel entre langue, rapport au monde et traditions théoriques enrichiraient l’analyse exploratoire esquissée ici. Cet article est motivé par une intime conviction que nul ne peut échapper à cette question de la langue en Relations internationales, notamment dans le contexte francophone québécois et canadien. Ultimement, il apparaît important d’amorcer une profonde remise en question en ce qui concerne les Relations internationales telles qu’on les enseigne et les pratique au Québec et au Canada francophone afin de pouvoir assurer non seulement le maintien du doctorat francophone en Relations internationales, mais le renforcer en pensant aux futurs étudiants qui aspirent à obtenir un poste de professeur.

La langue touche autant aux pratiques du savoir qu’aux complexes du savoir propres à la discipline qu’une sociologie de la discipline cherche à étudier. L’absence, jusqu’à ce jour, d’études historiques ou longitudinales quant au développement d’une communauté francophone des RI au Québec et au Canada est une indication de la nécessité d’aborder le rôle de la langue dans la production scientifique en RI – et le pourquoi de la visibilité et de l’invisibilité de certaines d’entre elles, ou leur reconnaissance uniquement dans certains contextes nationaux donnés. On notera par exemple que les travaux francophones d’auteurs postcoloniaux qui analysent les RI sont marginalisés autant au Québec qu’en France (Blouin Genest et Grondin, 2010). Une sociologie de la discipline centrée sur le rôle politique de la langue dans la recherche et l’enseignement rendrait cette réalité encore plus saillante. Il serait notamment intéressant pour les RI francophones québécoises et canadiennes d’explorer les forums de la « francophonie », encore peu développés comme espace épistémique en RI, et qui pourraient offrir de nouvelles possibilités de création de savoirs et de nouveaux réseaux intellectuels[15].

Appendices

Notes biographiques

David Grondin est professeur agrégé en relations internationales et en études américaines à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches principales portent sur la transformation de la guerre dans le contexte américain (notamment les drones) ainsi que sur le « national security state » américain et sa résonance dans la culture populaire. Ses recherches secondaires interrogent le rapport à la langue dans l’étude des relations internationales, notamment dans les études critiques de sécurité et la sociologie politique de l’international.

Anne-Marie D’Aoust est professeure régulière au Département de science politique de l’Université du Québec à Montréal. Ses recherches principales portent sur l’immigration de mariage, sur la sécurité et le genre, ainsi que sur la sociologie de la discipline des relations internationales.

Paul Racine-Sibulka est candidat à la maîtrise en science politique à l’Université d’Ottawa ; il a été assistant de recherche de l’équipe du Canada francophone du sondage Teaching, Research, and International Policy (TRIP) en 2011. Ses recherches portent sur la privatisation de la guerre, la transformation de l’ethos du guerrier et les liens entre la géopolitique et la culture populaire américaine.

Notes

-

[1]

Nous tenons à remercier les directeurs de ce numéro spécial, Carolle Simard et Jérémie Cornut, de leur appui et de leur invitation à participer à ce numéro. Merci aussi aux participants des sessions sur l’état de la discipline lors de la conférence annuelle (mai 2010) de la Société québécoise de science politique qui s’est tenue à l’Université Laval. Enfin, nous sommes redevables aux évaluateurs anonymes qui ont contribué à resserrer l’argumentation de notre texte. Toute faute restante nous incombe.

-

[2]

Hans Morgenthau, cité dans Frei, 2001 : 29. Nous sommes reconnaissants envers Inanna Hamati-Ataya pour avoir porté cette citation à notre attention.

-

[3]

E.H. Carr, cité dans Haslam, 1999 : 252.

-

[4]

L’utilisation des majuscules indique une référence à la discipline plutôt qu’à l’objet d’étude.

-

[5]

Pour bien illustrer le propos avancé dans ce texte concernant l’anglais, nous avons choisi de ne pas traduire cette citation emblématique. Nous avons, en revanche, traduit les autres citations anglaises.

-

[6]

Puisque le savoir liminal n’est pas une abstraction, mais bien le résultat de processus historiques précis, il n’est évidemment pas déconnecté de l’expérience territoriale. Toutefois, non seulement il n’est pas ici déterminé par celle-ci, mais si l’on considère les expériences de mobilités croissantes et les divers lieux de rencontres et d’expériences de la langue dans la discipline elle-même (conférences, publications dans les revues, accès à des documents scientifiques, subventions gouvernementales, etc.), il devient possible d’identifier plusieurs savoirs liminaux et de créer diverses cartographies de la discipline qui créent une géopolitique du savoir beaucoup plus complexe que ne peut le rendre l’idée de communautés nationales de recherche.

-

[7]

En ce sens, pour Mignolo, il importe de considérer les langues liminales (border languages) dans leur expression et leur contextualité et non simplement de condamner l’usage de langues dites « dominantes ». L’entreprise de théorisation de Mignolo est particulièrement éclairante, car elle aborde la question de la postcolonialité et des savoirs impériaux reproduits par des langues impériales. Le cas franco-canadien et franco-québécois, beaucoup moins documenté et négligé jusqu’ici, semble refléter davantage la perspective de savoir et de langue liminale développée par Mignolo.

-

[8]

Il est présentement réalisé en français pour la première fois pour le Canada francophone (sous la direction de Stéphane Roussel, Jérémie Cornut et Anne-Marie D’Aoust) et la France (sous la direction de Dario Battistella et Jérémie Cornut). Les résultats ne sont cependant pas encore colligés.

-

[9]

Christian Büger (2007) résume d’ailleurs très bien les limites d’une sociologie de la discipline qui serait strictement limitée à l’étude de communautés nationales lorsqu’il demande si un chercheur allemand évoluant dans une université américaine doit être considéré comme un chercheur américain, européen ou allemand, ou encore si un chercheur américain ayant fait son doctorat dans une université scandinave et publiant surtout dans des revues européennes doit être considéré d’abord et avant tout comme un chercheur américain.

-

[10]

Citant le recensement de 2006, Services Canada indique que 32 % des professeurs à temps plein étaient âgés de 55 ans et plus, alors que la moyenne nationale pour les autres professions était de 15 %. (Voir : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/4121.shtml)

-

[11]

Malheureusement, la section Éducation de Statistique Canada n’a toujours pas publié de nouvelles statistiques ni d’études liées aux données recueillies depuis 2009.

-

[12]

Selon la compilation effectuée par Jérémie Cornut et Vincent Larivière (dans ce numéro), entre 2000 et 2010 à l’Université de Montréal, à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université Laval, il y a eu 25 docteurs en RI. Quant à l’Université d’Ottawa, en raison de l’expansion du programme doctoral en français et en anglais et du corps professoral depuis 2007, il est à prévoir que plusieurs nouveaux finissants en RI viendront s’ajouter.

-

[13]

Les données non publiées ont été reçues par Cornut et D’Aoust, qui font tous deux partie de l’équipe du TRIP pour le Canada francophone.

-

[14]

Survol effectué le 6 décembre 2011.

-

[15]

Ce n’est effectivement pas parce qu’il y a une langue commune qu’un dialogue a été établi avec la francophonie. Comme Blouin Genest et Grondin (2010) l’ont illustré dans le cas des travaux d’Achille Mbembe, la portée globale de sa pensée n’est parvenue en Relations internationales que par la traduction, en anglais, de ses travaux francophones. Au même titre qu’il n’y a pas un anglais global, il n’y a pas un français global : les Québécois ont certainement beaucoup de difficulté à percer les cercles nécessaires pour avoir un pied d’entrée dans les revues de relations internationales basées en France (hormis certains contacts privilégiés personnels), alors que les Français ne consultent que très peu la revue Études internationales si l’on en juge par l’absence notable de citations d’articles de la revue dans les publications françaises.

Bibliographie

- Aon Conseil, 2010, Rémunération des charges de cours de l’UQAM, 23 février, consulté sur Internet (http://www.rhu.uqam.ca/pdf/RapportCCFinal.pdf) le 10 novembre 2011.

- Bauer, Louise Birdsell, 2011, Permanently Precarious ? Contingent Academic Faculty Members, Professional Identity and Institutional Change in Quebec Universities, thèse de maîtrise, Département de sociologie et anthropologie, Montréal, Université Concordia, consulté sur Internet (http://spectrum.library.concordia.ca/7285/1/BirdsellBauer_MA_S2011.pdf) le 15 novembre 2011.

- Bell, Duncan S., 2009, « Writing the World : Disciplinary History and Beyond », International Affairs, vol. 85, no 1, p. 3-22.

- Blouin Genest, Gabriel et David Grondin, 2010, « ‘This Is Africa’ … L’empire au coeur des Relations internationales et l’anglais comme langue impériale : le silence postcolonial en Relations internationales à travers le cas d’Achille Mbembe », dans Hélène Pellerin (sous la dir. de), La perspective en Relations internationales, Outremont (Montréal), Athéna Éditions, p. 217-249.

- Bourdieu, Pierre, 2002, « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 5, no 2, p. 3-8.

- Bourdieu, Pierre et Loïc Wacquant, 1998, « Sur les ruses de la raison impérialiste », Actes de la recherche savante en sciences sociales, vol. 121-122, p. 109-118.

- Büger, Christian, 2007, « Paradigms, Cultures and Translations : Seven Ways of Studying the Discipline of International Relations », communication présentée dans le cadre de la 48e conférence annuelle de l’International Studies Association, Chicago.