Abstracts

Résumé

Les fondements de la démocratie locale s’appuient généralement sur une idéologie selon laquelle la participation des citoyens est plus facile à cette échelle. Dans cette optique, les municipalités sont des « démocraties naturelles » exemptes de conflit. Or, l’introduction d’instances participatives amène à revoir ce postulat d’apolitisme. En retraçant plus de quarante ans de la vie municipale à Québec, cet article démontre comment l’idée de conseil de quartier s’est concrétisée au prix d’un changement paradigmatique de la démocratie municipale.

Abstract

The basic principles of local democracy are built on an ideology according to which citizen’s participation is easier at such a scale. From this point of view, municipalities are “natural” democracies free from any conflict. But the creation of participative forums leads to reconsider the presumption of the apolitical nature of local democracy. By reviewing 40 years of municipal life of Quebec City, this paper demonstrates the paradigmatic transformation of municipal democracy brought about by the progressive adoption of the project of neighbourhood councils.

Article body

Un des faits significatifs de la gouverne publique contemporaine est l’institutionnalisation de la participation des citoyens, phénomène désignant l’ensemble des instances participatives initiées par les autorités publiques pour inviter les citoyens et les groupes à s’exprimer sur un thème d’intérêt public. Si les jurys de citoyens, les conseils de quartier, les audiences publiques, les commissions consultatives thématiques, les sondages délibératifs, etc., ont peu de chose en commun en termes de fonctionnement, ils témoignent tous d’une même idéologie participative, d’un même souhait d’impliquer les citoyens dans les décisions collectives au-delà des dispositifs électoraux traditionnels.

Dans la perspective de l’hypothèse des transformations successives de la démocratie – selon laquelle l’histoire de la démocratie se caractérise par des moments de rupture qui entraînent le passage d’un modèle dominant à un nouveau paradigme démocratique[1] –, l’émergence de la participation institutionnalisée est symptomatique du passage de la démocratie du modèle représentatif vers un mode mixte qui intègre des procédures représentatives et participatives[2]. Avec la formation de lieux de débat, les gouvernants sont amenés à élargir l’espace de la décision publique pour accueillir d’autres acteurs politiques, de même qu’à démontrer la justesse de leurs décisions de façon continue. Cet exercice de justification ne se limite plus aux campagnes électorales, mais s’étend à toutes les étapes de la décision publique. En somme, la participation institutionnalisée permet potentiellement la recomposition des contextes d’action des autorités et des citoyens, car elle leur ouvre de nouvelles fenêtres d’« opportunités politiques ». Même si les observateurs sont critiques à l’égard de ce nouveau « phénomène participatif », la plupart reconnaissent le potentiel de transformation des rapports gouvernants-gouvernés[3], certains y voyant même la constitution d’un quatrième pouvoir embryonnaire, « […] celui des citoyens lorsqu’ils participent à la prise de décision […] plutôt que de s’en remettre à des représentants classiques[4] ».

Bien que les instances participatives soient présentes à tous les paliers politiques, l’échelle locale est souvent perçue comme le lieu idéal pour les mettre en place. C’est le cas notamment du budget participatif de Porto Alegre, des jurys citoyens de Berlin (voir l’article précédent d’Anja Röcke) ou de nombreuses expériences en France. Pourquoi ? Le choix du « local » s’appuie généralement sur une idéologie persistante selon laquelle la participation des citoyens est plus facile à cette échelle. Dans cette optique, la petitesse de la communauté favoriserait le rapprochement entre concitoyens, de même qu’entre élus et citoyens. De la sorte, la proximité permet au gouvernement local d’être une véritable « école de la démocratie » : la population se familiarise rapidement avec les institutions locales, ses membres les plus intéressés franchissent aisément les étapes pour devenir représentants et, à titre de dirigeants locaux, ils sont plus sensibles aux besoins de la communauté. Les frontières entre l’espace communautaire et l’espace politique s’estompent complètement. Au final, la démocratie locale jouit d’une « aura romantique » qui l’assimile à une démocratie « naturelle », particulièrement propice au développement d’une culture démocratique et qui, de ce fait, suscite un intérêt de la part des dirigeants ou des groupes pour implanter le nouvel impératif participatif.

Or, cette association normative entre instance participative et démocratie locale paraît étonnante, car elle unit deux projets démocratiques qui sont antinomiques. Tout d’abord, le postulat du « small is beautiful[5] » qui accompagne la démocratie locale laisse croire que l’espace politique local offre un climat de convivialité exempt de conflit. Dans un tel contexte, la facilité des rapports exonérerait d’un contrôle démocratique trop poussé. L’adoption de règles strictes n’y serait donc pas nécessaire, car la régulation politique se ferait d’elle-même, dans la spontanéité des rapports sociaux. Par contraste, l’esprit participatif qui sous-tend les instances participatives est plus ouvertement conflictuel. Il vise la confrontation des points de vue ou, du moins, l’expression d’opinions différenciées, selon des règles précises qui visent à pacifier cet échange. Dans une telle optique, la démocratie a besoin de balises, d’un cadre réglementaire pour assurer la qualité des discussions. Bien plus, pour créer des conditions favorables à la participation, il est nécessaire de garantir la façon de procéder. Ici, la démocratie naturelle s’oppose à la démocratie procédurale. Le postulat d’harmonie de la démocratie locale est donc en porte-à-faux avec l’objectif de représentation des « conflits » du phénomène participatif actuel. Que peut-il naître du mariage de ces deux modèles de démocratie ?

Selon nous, le rapprochement entre l’univers normatif de la démocratie locale et celui de la démocratie participative permet d’émettre l’hypothèse que l’élément transformateur de la participation institutionnalisée à l’échelle locale amène bien l’élargissement de l’arène politique, mais permet également de revisiter le postulat d’apolitisme municipal qui teinte la démocratie locale.

En effet, à l’échelon local, la formation de dispositifs participatifs ne peut se faire sans une compréhension renouvelée de la démocratie locale. En affirmant la nécessité de la participation institutionnalisée, les autorités locales opèrent forcément une rupture avec le modèle dominant de la gouverne locale et proposent une vision de la démocratie locale plus proche de celle des paliers supérieurs. La démocratisation est en quelque sorte une reconnaissance de la politisation (entendue comme un processus de « passage au politique » où un objet devient un enjeu structurant des clivages entre les acteurs[6]) de la démocratie locale. Cela amène une recherche de sophistication des principes démocratiques.

Cet article a comme objectif de démontrer cette assertion à l’aide d’un cas particulièrement probant, celui des conseils de quartier de la ville de Québec. En retraçant plus de 40 ans de la vie municipale québécoise et, plus spécifiquement, du projet participatif mis sur pied par des groupes diversifiés d’acteurs, nous verrons comment l’idée de participation s’est concrétisée au prix d’un changement paradigmatique de la démocratie municipale. Le cheminement du projet de conseils de quartier est examiné à la lumière de trois moments clés : l’émergence de l’idée, liée à un enjeu de changement social (section 2) ; son opérationalisation en termes réglementaires (section 3) ; la pratique des conseils de quartier (section 4)[7]. Auparavant, nous tentons, à la section 1, de préciser les contours de l’apolitisme municipal qui prévaut au Canada et plus particulièrement au Québec.

Les municipalités canadiennes : terroir de l’apolitisme

Si l’approche normative de la démocratie locale est un postulat banal, à la fois du discours ordinaire et du discours scientifique sur le gouvernement local (au Canada comme ailleurs), cette perspective comporte des échos étonnants dans un contexte municipal canadien marqué par une conception plus administrative que politique de la fonction municipale[8]. En effet, reconnaître la municipalité comme la dépositaire d’une démocratie idéale et consensuelle revient à éliminer toute notion de conflit et à éluder la nécessaire hiérarchisation des valeurs opérée au moment de la décision. Si l’apolitisme municipal s’exprime de différentes façons et selon divers degrés d’un pays à l’autre, il est particulièrement prégnant au Canada. La place des municipalités dans la hiérarchie politique canadienne est perçue généralement comme celle d’une administration décentralisée de production de services à la propriété.

D’une part, les municipalités canadiennes ne bénéficient pas d’une reconnaissance constitutionnelle. Selon une expression consacrée au Canada, les municipalités sont ainsi des « créatures » des provinces. Leur existence dépend en effet de l’autorité des gouvernements provinciaux qui ont le pouvoir de créer, de modifier et d’abroger les municipalités. Cette situation est la transposition d’une conjoncture qui prévalait avant la constitution du Canada : la création des premières municipalités au xixe siècle était approuvée par les législatures des territoires coloniaux, à la suite de la requête des commerçants et des propriétaires fonciers. Il paraissait donc naturel que la pratique subsiste après la Confédération, en respect avec l’autonomie des territoires provinciaux[9].

D’autre part, l’histoire des municipalités québécoises se présente comme un recul progressif de leur capacité de gouverne au profit de la province. Au début de la Confédération canadienne et plus précisément au Québec, l’orientation générale donnée à la séparation des pouvoirs vise à faire de la municipalité la dépositaire des responsabilités générales du gouvernement[10]. À cette époque, le palier municipal est reconnu comme un territoire primordial de gouverne et de mise en application des politiques provinciales. Plusieurs fonctions sociales sont de son ressort[11]. Cette approche repose sur le principe de non-intervention de l’État, particulièrement probant au xixe siècle. Dans cette idée, il revient surtout à l’Église, mais aussi aux municipalités, d’assumer certaines fonctions collectives. Les problèmes financiers répétés des municipalités et la grande dépression des années 1930 amènent le gouvernement provincial à modifier cette pratique. Ce dernier reprend en effet une à une les compétences déléguées aux municipalités (ainsi qu’à l’Église), limitant davantage l’action publique municipale. Ce processus s’accompagne également d’un resserrement des contrôles exercés par la province sur les municipalités. La difficulté qu’ont les municipalités à respecter les obligations financières liées à leurs compétences oblige la province à mettre en place divers outils de surveillance et de contrôle financier. C’est dans cet esprit que le ministère des Affaires municipales est créé au Québec en 1918[12]. Les municipalités passent du statut de gouvernement de premier plan à un rôle d’administrations décentralisées[13]. Au total, les municipalités canadiennes ne jouissent pas de la même « noblesse » politique que les paliers supérieurs.

Concrètement, quels sont les effets de cette situation ? Les fondements normatifs des municipalités canadiennes se rapprochent davantage d’une rhétorique juridique que d’un discours axé sur l’association communauté-municipalité. Plus qu’un lieu d’identification et d’appartenance, la municipalité canadienne est avant tout un outil provincial de contrôle et de quadrillage du territoire[14]. Ce statut politique ambigu n’est pas étranger à la cohabitation de deux modèles au sein du système municipal canadien : 1) la municipalité est une instance politique de représentation de la communauté locale, dont la fonction principale est la production de biens publics locaux ; 2) la municipalité fonctionne comme une entreprise de production de services à la propriété qui s’inspire avant tout de la stratégie de l’entreprise privée[15]. Si ce modèle tend à changer depuis les années 1960, la longue prévalence du modèle de l’entreprise privée a influencé de façon déterminante le fonctionnement actuel des municipalités. Les municipalités québécoises se trouvent ainsi confinées à un statut politique marginal, où l’état de la démocratie locale suscite une certaine indifférence, en raison du postulat normatif de la démocratie naturelle. La valeur politique et démocratique des municipalités semble ainsi réduite à sa plus simple expression. Dans un tel contexte, la formation à Québec de conseils de quartier, associée à un projet porteur de changement social, paraît particulièrement surprenante. Pour bien comprendre cette spécificité du cas québécois, il est nécessaire de poser un regard historique sur l’émergence du projet participatif au coeur des années 1970.

L’émergence : de la bonne gestion au changement social (1965-1989)

Afin de saisir les raisons qui ont amené l’institutionnalisation des conseils de quartier au milieu des années 1990 à Québec, il faut remonter à 1965, au moment où un nouveau régime municipal débute avec l’élection du Progrès civique de Québec (PCQ). Cette élection ouvre en effet la première phase de gestation du projet de conseil de quartier. Signe de son apolitisme et malgré son titre de « parti politique », le PCQ se vide rapidement de toute référence partisane pendant les premières années de son mandat[16]. De plus, son discours s’appuie sur les vertus du consensus et la nécessité de préserver la gestion de toute contrainte politique. Le parti promeut également une vision fonctionnelle et rationnelle de la gestion et de l’aménagement du territoire, qui conduit à l’évacuation de la politique.

Bien que ce discours connaisse un succès notable pendant les 24 années où le PCQ est au pouvoir, certaines voix se font entendre dès les années 1960 pour condamner l’approche empruntée par le PCQ dans la rénovation de la ville. Le délogement de plusieurs milliers de personnes suscite une critique discrète mais grandissante du déficit démocratique des institutions municipales québécoises. Le réaménagement urbain nécessité par la construction de la colline parlementaire, de systèmes autoroutiers et de grands projets prestigieux (grands hôtels, centres commerciaux et centre des congrès) se réalise en effet au prix d’une destruction massive des quartiers du centre-ville[17]. Les premiers signes de la contestation, perceptibles dès la fin des années 1960, sont décrits, théorisés, mais aussi soutenus idéologiquement, par une équipe de jeunes universitaires de l’Université Laval qui réalise au début des années 1970 une minutieuse étude sur les causes de la pauvreté urbaine à Québec. Le titre volontairement provocateur, Une ville à vendre, traduit l’esprit de cette première étude de sociologie urbaine au Québec[18]. Aux arguments de rationalité technique du PCQ, les chercheurs d’ÉZOP-Québec opposent une stratégie d’analyse explicitement engagée : le choix d’une approche marxiste vise en effet à dénoncer l’apolitisme du PCQ et à révéler la collusion entre les élus municipaux et le « grand capital ». D’après le projet ÉZOP-Québec, l’idéologie du réaménagement urbain s’appuierait sur un refus global de l’opposition politique et de toute politisation de la vie municipale[19]. Le document décortique minutieusement ce discours. Les revendications des citoyens des quartiers touchés par la rénovation sont disqualifiées car, selon le PCQ, d’une part, les comités de citoyens sont associés à un discours radical minoritaire et, d’autre part, seul l’élu, responsable et désintéressé, peut déterminer le contenu de l’intérêt public. L’étude explique également comment le maire Gilles Lamontagne et les conseillers municipaux utilisent les arguments d’efficacité et de primauté de la représentation politique pour éviter la consultation des citoyens. Selon cette vision, une trop grande proximité entre les élus et les citoyens comporterait des risques de manipulation[20]. ÉZOP-Québec rappelle que les élus défendent une perspective particulière de l’expression des divergences d’opinion en démocratie :

Bien que le maire souhaite l’opposition des corps intermédiaires, il pense, de même que les conseillers, « qu’une véritable opposition n’est pas nécessaire pour le progrès de la capitale ». Ces derniers développent même une conception « nouvelle » et « originale » de la démocratie parlementaire en affirmant qu’ils peuvent être à la fois le gouvernement et l’opposition. C’est l’opinion du conseiller Robert Blais : « Quand ce ne sera pas dans l’intérêt de la population, nous la ferons nous-mêmes l’opposition.[21] »

Après la parution d’Une ville à vendre, la plupart des chercheurs de l’équipe continuent à collaborer avec les comités de citoyens. De la recherche engagée à l’action politique, il n’y a qu’un pas[22]. En effet, dans l’optique où « les membres d’ÉZOP résolurent de faire de leur travail un instrument de compréhension et d’action pour les gens directement concernés par les situations étudiées, à savoir les travailleurs québécois[23] », l’appel à une plus grande politisation des groupes de citoyens lancé en conclusion du tome 4 est sans équivoque et annonce en quelque sorte le bouillonnement politique des années 1970 à Québec. Toutefois, le travail de mobilisation est difficile et c’est finalement en 1977 que le Rassemblement populaire de Québec (RPQ) est fondé[24]. Ces années de gestation permettent l’élaboration d’un véritable projet de changement social qui constitue le terreau du projet participatif québécois. Sans voir une corrélation directe entre l’étude marxiste et la création du RPQ quelques années après, il est possible de voir Une ville à vendre comme un écrit précurseur du discours du RPQ[25]. Le réquisitoire relativement cohérent développé au moment de la recherche fournit en effet les assises idéologiques au nouveau parti : l’intérêt pour le centre-ville et les quartiers défavorisés, la valorisation de la participation des citoyens et la volonté de politisation de la scène municipale.

Le projet du RPQ reprend en effet l’ensemble de ces préoccupations. Il s’inscrit en fait dans une vision élargie des enjeux urbains et de l’avenir de la ville. Par exemple, le RPQ porte attention à la condition des femmes par le biais des programmes de lutte contre la discrimination et des dispositifs de garderie. Le programme promet par ailleurs d’adopter une politique environnementale, d’investir dans les énergies alternatives et d’améliorer le transport en commun. C’est dans ce même modèle alternatif que le RPQ fait la promotion d’activités culturelles et sportives accessibles à toute la population, y compris aux classes populaires. Bien que plusieurs de ces propositions soient abandonnées par le RPQ au fil du temps, elles démontrent bien dans quel esprit est formulé le projet de démocratisation du système municipal. L’attribution d’une valeur politique aux enjeux urbains est tout à fait caractéristique de l’approche de la démocratie municipale du RPQ. Selon ce dernier, le projet de démocratisation passe par une politisation de la scène municipale.

L’action des groupes populaires a servi de révélateur du caractère politique des problèmes municipaux, des problèmes urbains. Ce n’est plus vrai que le niveau municipal est un niveau de gouvernement où l’on ne fait qu’administrer, comme le veut l’opinion dominante. […] Aujourd’hui, cette politisation révélée par les groupes populaires doit être affrontée comme telle, par une lutte politique directe[26].

Dans cet esprit, le RPQ propose plusieurs formules de démocratisation (scrutin proportionnel, adoption du suffrage universel avec suppression du droit de vote aux propriétaires, une fonction publique ouverte aux besoins des citoyens, etc.), dont la plus intéressante mais aussi la plus durable est celle de constituer des conseils de quartier. Dans une approche où la vie de quartier et le dynamisme communautaire sont nettement favorisés, le conseil de quartier se présente comme un dispositif privilégié de réappropriation de l’environnement par le citoyen. Les risques des conseils de quartier résident dans la fragmentation du bien commun et le développement d’un esprit de clocher. Toutefois, dans la logique du RPQ, le conseil de quartier est plutôt un instrument qui contribue à protéger l’intérêt général au sein des quartiers et à l’échelle de la ville. Il donne aux citoyens le moyen de se prémunir contre des décisions arbitraires des autorités municipales.

Durant les années 1980, le RPQ gagne progressivement en popularité et en visibilité, grâce notamment à l’élection des premiers conseillers municipaux en 1981. Mais l’élément significatif de cette époque est l’émergence de la norme participative au sein de l’arène publique. Le RPQ n’est plus seul à réclamer une participation accrue des citoyens. Les thèmes de la participation et de la transparence deviennent des leitmotiv de la scène politique locale dans le deuxième versant de la décennie 1980, avec l’opposition à plusieurs projets du PCQ et les accusations confirmées de malversation portées contre le maire Jean Pelletier. Les demandes de plus en plus pressantes pour une participation accrue atteignent un sommet en 1987, au moment où cinq citoyens poursuivent en Cour supérieure les autorités municipales pour favoritisme et non-respect des règles d’aménagement[27]. L’argumentaire du groupe s’appuie principalement sur le droit à la consultation[28]. Le juge rejette la plaidoirie des citoyens, mais les retombées de l’affaire portent préjudice au PCQ et consolident le paradigme participatif. Le discours que défend le RPQ depuis 1977 est du coup légitimé : une Ville ouverte à la contestation doit offrir des espaces de participation à ses citoyens.

À l’aube des années 1990, le contexte est donc favorable à un changement de régime municipal. Le RPQ l’emporte largement en 1989 avec l’élection du maire (62 % des voix) et de 16 des 21 conseillers municipaux. Mais, si le RPQ sort gagnant de l’élection de 1989, c’est au prix de certaines concessions par rapport à l’orthodoxie originelle[29]. Avec l’arrivée de Jean-Paul L’Allier, le programme du parti est révisé en profondeur. La stratégie de campagne est nettement plus électoraliste et vise à profiter du mécontentement envers le PCQ[30]. L’objectif est aussi de transformer l’image contestataire du RPQ. Dans un tel contexte, l’épreuve du pouvoir laisse planer quelques incertitudes sur le projet originel de démocratisation du RPQ. Les impératifs de la gouverne viendront-ils à bout de l’opérationnalisation de l’idée de conseils de quartier ?

L’opérationnalisation : de l’arène partisane à l’arène administrative (1989-1996)

Si la première période du cheminement de l’idée de conseils de quartier se présente comme une lente gestation et une consolidation du projet intellectuel du RPQ, le changement qui s’amorce lors de la deuxième période touche davantage la pratique des acteurs de la scène politique municipale québécoise. La transformation est donc moins cognitive que pragmatique. La fonction publique, les citoyens et les militants du RPQ s’approprient le projet participatif afin de l’expérimenter et d’amorcer le virage politique proposé depuis plus de douze ans par le parti maintenant au pouvoir. En élaborant les règles qui donneront vie aux instances participatives, ces différents acteurs rompent avec le modèle de la démocratie « naturelle » sur lequel s’appuie l’apolitisme municipal. Le modèle participatif adopté par Québec est en fait teinté d’une forte logique procédurale. À travers l’importance du corpus réglementaire qui est élaboré durant cette deuxième période se dessine une vision particulière de la participation : la qualité de la démocratie passe par l’adoption d’une série de règles encadrant le processus participatif. Dans cette optique, la participation est un processus complexe qui demande à être balisé pour offrir des éléments de prévisibilité tant aux citoyens qu’aux autorités municipales. La magie de la petitesse n’est pas suffisante pour assurer le développement de la démocratie locale : l’espace démocratique local, comme les autres territoires de la démocratie, se construit sur la base de procédures régulières. C’est bien cette vision de la démocratie que s’emploient à définir durant cette période la fonction publique, les citoyens et les militants.

Du point de vue de la fonction publique, les éléments marquants de 1989 à 1996 portent sur trois aspects : 1) la formation de fonctionnaires spécialistes de la participation, grâce à la fondation du Bureau des consultations publiques (BCP) et à la création des postes de coordonnateur et d’agents de consultation ; 2) le changement organisationnel général de la fonction publique, afin d’intégrer les nouvelles valeurs de l’équipe politique en place ; 3) l’expérimentation d’instances participatives, avec la formalisation juridique de leur existence et l’intégration progressive de nouvelles pratiques dans le système municipal.

La création du BCP est le premier passage du projet participatif, du plan des idées au champ de la pratique. Son mandat officiel est la coordination de la consultation, mais sa portée symbolique est encore plus importante : la Ville reconnaît le besoin d’un interlocuteur intermédiaire entre les citoyens et les autorités municipales (élus et fonctionnaires). Il s’agit d’un signe clair quant à volonté de la Ville d’enclencher une réflexion sur les outils de démocratisation. Le mandat du coordonnateur aux consultations publiques, engagé en novembre 1990, comprend non seulement l’encadrement de la consultation, mais aussi la réalisation d’une enquête sur des expériences nord-américaines en matière de participation afin de préparer un concept opérationnel de conseils de quartier. Très vite, trois autres personnes sont engagées dans le but de mobiliser la population et d’accompagner la démarche des conseils de quartier expérimentaux et la commission consultative Femmes et Ville. Ces postes, complètement originaux dans la fonction publique québécoise, reflètent le rayonnement progressif du projet participatif et des changements apportés au fonctionnement de la Ville.

Or ces premières transformations ne se font pas sans heurts au sein de la fonction publique qui demeure méfiante à l’égard du RPQ. Pour bien marquer la rupture, le RPQ entame d’autres réformes. Le projet participatif appartient en effet à un ensemble de mesures de modernisation et de démocratisation de la gouverne de la municipalité. La Ville réalise tout d’abord une restructuration administrative. Outre la définition d’une nouvelle mission pour le Service des communications, avec l’intégration du BCP, un Service à la planification est créé. Il a pour mandat de préciser la vision et les orientations prioritaires de la Ville à partir d’un processus de recherche et d’évaluation. Ce nouveau dispositif influence la façon d’élaborer les politiques publiques de la Ville et, tout particulièrement, la mise en place de conseils de quartier expérimentaux. Dans le but d’insuffler un vent de transformation au sein de la fonction publique, les élus décident de définir un ensemble de valeurs organisationnelles : la qualité du service à la clientèle, la transparence, l’équité, la concertation, l’imputabilité et l’innovation. L’idée derrière ces réformes administratives est l’application de la « planification stratégique », exercice qui vise à « mieux coordonner l’action administrative et l’action politique en ce qui concerne la définition de la mission principale des divers services, de même qu’à l’égard des objectifs et des grands programmes d’action de la municipalité[31] ». La participation s’inscrit dans cette démarche d’introspection et de priorisation. En somme, les prémisses de cette transformation de l’action publique municipale légitiment le projet participatif en lui donnant ses lettres de noblesse[32].

Finalement, le BCP, mais aussi la Direction générale et son Service de planification stratégique, la Direction de l’aménagement du territoire et la Direction du contentieux sont chargés d’élaborer un ensemble de dispositifs de participation, dont les conseils de quartier[33]. Ainsi, au lieu de cantonner le contrôle de la politique aux cabinets du maire et des élus, les services sont très tôt inclus dans la réalisation du projet. De cette façon, les fonctionnaires peuvent s’approprier le projet participatif et certains d’entre eux deviennent alors des alliés objectifs de la réforme entreprise par le RPQ. Cette activité réglementaire culmine en 1996 avec l’introduction, dans la Charte de la Ville, de l’obligation d’adopter une politique de consultation et des conseils de quartier. Le RPQ s’assure ainsi que, s’il y a un changement de pouvoir, la pérennité du projet participatif soit garantie. Après l’amendement de la charte, le conseil municipal adopte également dans la même année les règles de fonctionnement de la politique de consultation et des conseils de quartier. De la sorte, les instances participatives deviennent des dispositifs « prévisibles ».

Pour les citoyens, l’appel à la participation se traduit par la possibilité d’assister la Ville dans l’élaboration des différentes instances participatives. De 1993 à 1996, les deux conseils de quartier lancés dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Limoilou fonctionnent selon le mode expérimental. Cela signifie que, pendant cette période, il y a un échange constant entre les différents acteurs pour améliorer la formule. Outre une certaine flexibilité qui permet l’adaptation selon les préférences des citoyens, la Ville met en branle un processus d’évaluation qui vise à recueillir des données quantitatives sur le fonctionnement de la participation (nombre de participants, sujets discutés, projets mis en oeuvre, etc.) et des données qualitatives fondées sur les propos recueillis de façon systématique auprès des citoyens engagés. À cet égard, les membres des instances participatives contribuent au dénouement de l’impasse autour des pouvoirs à donner aux conseils de quartier : consultatifs ou décisionnels ?

Le programme du RPQ prévoit depuis le début d’accorder des pouvoirs décisionnels plus importants que les pouvoirs consultatifs. Les conseils de quartier seraient ainsi responsables de l’émission des permis de construction et de démolition, approuveraient l’usage des terrains et pourraient déterminer les plans d’aménagement de quartiers. Une fois le RPQ au pouvoir, cette question devient problématique, car non seulement les conseils de quartier devraient être décisionnels, mais une décentralisation des services est souhaitée par certains membres du parti.

L’expérimentation et la recherche permettent d’en arriver à un compromis, grâce notamment à la présence active des citoyens engagés. Tout d’abord, une initiative d’un des conseils de quartier expérimentaux fait réfléchir les concepteurs de la politique de consultation sur l’opportunité de donner une marge de manoeuvre importante aux conseils de quartier. Le désir des membres du quartier Vieux-Limoilou de lancer une maison de la culture débouche sur l’octroi par la Ville d’un petit budget permettant la réalisation du projet. L’équipe du BCP y voit là une manière originale de dynamiser les conseils de quartier. De cette façon, le rôle de ces conseils ne consistera pas uniquement à réagir au projet de la Ville, mais aussi à élaborer leurs propres projets à l’échelle du quartier. Le conseil de quartier a donc une autonomie assez grande pour permettre à ses membres d’initier des projets et même d’interpeller les élus ou, encore, de donner des avis non sollicités par les autorités municipales. L’indépendance juridique assurée par le statut d’association renforce cette autonomie. Pour favoriser les initiatives, de modestes subventions sont également prévues. De la sorte, la perspective de réaliser des projets structurants pour le quartier fournit une motivation supplémentaire aux participants.

L’évaluation de l’expérience vient confirmer la pertinence de ce choix. Un consensus, partagé par la majorité des membres des conseils de quartiers expérimentaux, se crée autour du refus d’assumer des fonctions décisionnelles. Selon eux, la complexité de la décision doit rester la prérogative des élus. Toutefois, les membres introduisent une certaine dose d’imputabilité et exigent que, lorsque l’éventualité se pose, la Ville justifie pourquoi elle n’a pas suivi les recommandations des conseils de quartier[34]. Cette proposition sera conservée par la suite.

Finalement, l’accessibilité des institutions représentatives est également améliorée, ce qui tend à confirmer le projet de démocratisation de l’arène municipale. Par exemple, les réunions du conseil municipal sont déplacées en soirée pour permettre à davantage de citoyens d’assister aux séances publiques. Deux périodes de question sont prévues, au début et à la fin des rencontres. De plus, des tickets de stationnement et de transport en commun sont distribués aux personnes présentes.

Durant cette période, le rôle des militants du RPQ, à titre de « gardiens de l’identité programmatique[35] », est crucial. Les militants exercent une vigilance constante et font pression auprès des élus, qui peuvent difficilement se distancier des activités du parti. En effet, la vie interne du RPQ est dynamique grâce à une organisation serrée. Les différents paliers de réunion (district, conseil général élargi, assemblée générale, comité exécutif) assurent la circulation des idées. Dans un tel contexte, l’alliance entre les militants et certains élus du RPQ est incontournable. Le projet de la commission Femmes et Ville proposé par le Collectif femme du RPQ en est un bon exemple[36]. Cette instance interne au RPQ contribue par plusieurs propositions (parité, remboursement des frais de garde et des frais de transport, analyse différenciée selon les sexes) à faire du parti une organisation ouverte au discours féministe. Bref, sans la présence partisane, le passage par l’expérimentation et l’évaluation n’aurait pas été aussi important dans la définition d’un consensus autour du projet participatif. C’est une première dans la vie politique de la Vieille Capitale, car les militants étaient jusque-là des acteurs absents ou même inexistants sur la scène municipale québécoise. Sous le PCQ, les dirigeants du parti s’« autonomisent » complètement de la base partisane et substituent à l’adhésion militante un processus bancal de consultation des « forces vives » de la Ville. Avec le RPQ et le projet de conseils de quartier, non seulement le rôle des militants municipaux est-il affirmé, mais les citoyens, de même que la fonction publique, deviennent également de véritables acteurs des politiques publiques municipales. Leur contribution à l’opérationnalisation du projet de conseils de quartier leur permet de s’approprier la politique municipale : les instances participatives québécoises sont l’occasion pour ces acteurs, d’une part, de s’engager directement dans l’élaboration du projet participatif et, d’autre part, d’envisager leur place sur la scène politique municipale grâce à des règles qui balisent et garantissent la participation. Il reste à savoir si ce projet de démocratisation transforme les rapports de pouvoir au sein de la Ville.

La pratique de la participation : la constitution d’un nouvel acteur urbain (1996-2006) ?

À la fin de la deuxième phase, les conseils de quartier sont opérationnels. Mais quelle forme prennent-ils ? Une de leurs caractéristiques déterminantes est leur statut d’organisme sans but lucratif qui permet aux membres de mettre sur pied des projets et d’ainsi dépasser le mandat confié par la Ville. De cette façon, les conseils de quartier ne réagissent pas simplement aux demandes de consultation adressées par les autorités municipales ; ce sont aussi des corporations juridiques autonomes qui sont libres de leurs idées. De plus, ce statut associatif légitime la structure organisationnelle des conseils de quartier : à titre de membre d’office des conseils de quartier, la population est invitée lors d’une assemblée annuelle à élire les dirigeants de l’association, c’est-à-dire les neuf membres (quatre hommes, quatre femmes et un représentant du milieu des affaires) du conseil d’administration du conseil de quartier. Élus pour deux ans, les dirigeants ont le mandat d’administrer le conseil de quartier, de répondre aux avis de consultation demandés par la Ville (dans les compétences prévues par le règlement de la Ville, dont obligatoirement toute décision en matière d’urbanisme) et d’organiser des activités profitables pour le quartier (fête de quartier, grande corvée, embellissement, réaménagement, etc.). Les avis des conseils de quartier demandés par les autorités municipales ont certes un poids exclusivement consultatif, mais la capacité d’entreprendre des actions et l’engagement direct dans la réalisation des plans d’aménagement de quartier, auxquels sont attachés des budgets non négligeables, donnent aux membres des conseils de quartier un pouvoir d’action conséquent. En somme, les conseils de quartier ne sont pas dépendants de la volonté des autorités municipales de les consulter ou non. Ils peuvent agir et interpeller les élus et les services de l’Hôtel de Ville. En ce sens, ce sont des espaces potentiels d’appropriation citoyenne.

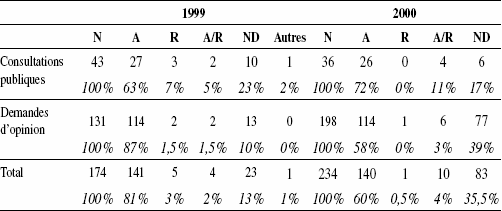

Jusqu’en 2001, le territoire comptait onze conseils de quartier[37]. Depuis le regroupement de Québec et des autres municipalités de la Communauté urbaine, l’expérience des conseils de quartier a été reconduite et, en 2006, il y a 20 conseils de quartier sur une possibilité de 36 quartiers[38]. Les données dont nous disposons sur les activités des conseils de quartier démontrent que leur influence est appréciable et que leurs activités sont variées et importantes. D’abord, l’examen des demandes de consultation et des demandes d’opinion instruites par la Ville révèle que le degré d’influence des conseils de quartier est appréciable puisque 81 % de leurs avis sont suivis par la Ville en 1999[39]. Le respect des consultations publiques est tout particulièrement remarquable (63 % en 1999 et 72 % en 2000, avec respectivement 5 % et 11 % d’avis en partie acceptés et en partie rejetés), sachant que les consultations publiques donnent plus de pouvoir aux citoyens que les demandes d’opinion. Les consultations publiques sont souvent des moments forts dans l’histoire d’un quartier et elles mobilisent une population importante. A contrario, les demandes d’opinion touchent des questions mineures et s’adressent seulement aux neuf membres, non à l’ensemble de la population.

Tableau 1

Dénombrement des consultations publiques et des demandes d’opinion acceptées ou rejetées par le comité exécutif en 1999 et en 2000*

N : Nombre annuel de consultations ou de demandes d’opinion selon le tableau.

A : Accepté par le Comité exécutif.

R : Refusé par le Comité exécutif.

A/R : En partie accepté, en partie refusé par le Comité exécutif.

ND : données non disponibles ou introuvables.

Certaines données ne sont pas disponibles (ND), car aucune décision n’a été rendue durant l’année en cours ou l’année suivante. En 2000, le nombre de données non disponibles est particulièrement élevé puisque, en 2001, le bilan annuel des activités de consultation n’a pas été publié. Durant cette année de transition vers la ville élargie, plusieurs données n’ont pu être retracées. Malgré tout, nous avons choisi de présenter les années 1999 et 2000, car c’est en 1999 que le dernier conseil de quartier a été créé (celui de Neufchâtel Ouest). La création des conseils de quartier s’est échelonnée de 1993 à 1999. Nous avons donc pu rassembler des données pour l’ensemble des onze quartiers seulement pour 1999 et 2000.

La formulation d’avis n’est qu’une partie des actions des conseils de quartier. Grâce à leur pouvoir d’initiative, ils peuvent aussi s’engager dans diverses actions, comme le démontre la figure 1 qui établit une typologie de leurs activités.

Évidemment, les conseils de quartier mènent de façon inégale l’ensemble de leurs actions. Certains sont plus dynamiques, alors que d’autres se contentent de répondre aux avis demandés par la Ville. En outre, quelques-uns se spécialisent dans l’engagement dans le milieu, alors que d’autres préfèrent développer leurs propres projets. La typologie des actions des conseils de quartier est révélatrice de la nature de ces instances de proximité. Leurs priorités sont généralement axées sur l’amélioration du cadre de vie. Ils cherchent avant tout à améliorer la qualité de vie en intervenant non pas sur des enjeux globaux de justice et d’équité, mais bien en valorisant les questions de proximité. En cela, ils s’inscrivent tout à fait dans l’évolution des mentalités soulignée par Ronald Inglehart et reprise par Jeffrey Berry[40]. Les conseils de quartier partagent avant tout des valeurs postmatérialistes, car ils sont moins préoccupés par le développement économique et les relations de travail que par l’embellissement et le contrôle de leur environnement immédiat.

Mais, au-delà du degré d’influence des conseils de quartier et de leur profil de mobilisation, une analyse plus approfondie des pratiques des conseils de quartier démontre l’incertitude d’une telle expérience dans un contexte municipal marqué par l’apolitisme. En effet, si le projet participatif s’impose comme un outil démocratique majeur, ses limites tiennent à la structure du palier municipal plutôt qu’à une volonté déficiente des autorités municipales à réaliser les objectifs du RPQ. La nature réglementaire des objets de la consultation de même que la remontée d’un modèle concurrent de démocratie locale, grâce au contexte particulier des regroupements municipaux, rappellent en effet combien l’apolitisme municipal est prégnant.

D’abord, le champ d’action des conseils de quartier est peu palpable car, lors des demandes de consultation publique, il s’agit d’approuver ou non des modifications à la réglementation, par nature abstraite. Les citoyens sont ainsi invités à définir des règles qui encadreront des actions éventuelles et surtout imprécises au moment même de la consultation. Le cas du zonage est particulièrement patent. Dans un projet particulier, un conseil de quartier est consulté uniquement si ce projet nécessite une modification du zonage. Si l’action du promoteur ou de la Ville respecte le règlement, le projet n’est pas discutable car, selon la loi, la Ville ne peut refuser un projet conforme au zonage. La consultation sert ainsi à préciser l’usage général du quartier ou d’un secteur de celui-ci plutôt qu’à juger si un projet particulier répond à la vision du quartier qu’ont les membres. Cela fait en sorte que l’action des conseils de quartier est principalement intemporelle et abstraite. Au total, le processus participatif québécois permet difficilement aux citoyens de mesurer les effets directs de leur participation et donne une apparence de technicité, plus que de priorisation concrète de valeurs politiques dans l’aménagement urbain.

Cette situation est encore plus marquée lorsqu’on observe les catégories d’avis demandés par la Ville. En raison des enjeux soulevés et de la population mobilisée, les consultations publiques sont révélatrices des valeurs attachées au quartier et, plus généralement, à l’espace urbain. Les demandes d’opinion sont au contraire sans enjeu de proximité probant. Or, les demandes d’opinion sont beaucoup plus fréquentes que les consultations publiques. Cela alourdit les réunions des conseils de quartier et peut même être source de démotivation car, s’il y a multiplication des demandes d’opinion, les conseils de quartier n’ont pas le temps de maximiser leur autonomie et d’entreprendre des projets originaux pour leur quartier. De plus, la quantité de ce type de mandat de consultation sans enjeu significatif diminue la force d’impact des conseils de quartier et les empêche de se prononcer sur les métalogiques qui structurent la trame urbaine. La pauvreté, les déséquilibres entre les quartiers, l’exclusion spatiale, la crise du logement, etc., sont des questions quasiment absentes. L’équilibre entre consultations publiques et pouvoir d’initiative demeure toujours à raliser. Ainsi, même si les autorités municipales respectent 81 % de toutes les catégories d’avis (et particulièrement les consultations publiques), la nature de la majorité de ces avis et leur effet sur la pratique des conseils de quartier résultent en une politique municipale désincarnée.

Par ailleurs, l’argument de l’intérêt général sert parfois à éviter de consulter les instances de quartier sur les grands projets urbains (autoroute, réaménagement majeur, etc.). Le conseil de quartier se trouve relégué à la microproximité, sans possibilité d’agir sur des projets qui touchent pourtant l’espace du quartier. Les frontières des quartiers emprisonnent alors les conseils de quartier. Pourtant, l’esprit originel du projet participatif faisait du conseil de quartier le représentant de l’intérêt général.

En conséquence, l’emprise des conseils de quartier sur leur environnement demeure somme toute modeste, car ils sont prisonniers de leur échelle d’intervention. Limités à des réglementations municipales abstraites et au territoire de leur quartier, les conseils de quartier n’ont pas les ressorts nécessaires pour traiter d’enjeux territoriaux qui dépassent l’échelon municipal[41]. Même si les fondateurs du RPQ croyaient pouvoir combattre les limites du palier municipal, les instances participatives donnent aux citoyens des moyens limités d’appropriation de leur territoire. Malgré un projet participatif novateur et des capacités d’influence uniques dans le milieu municipal jusque-là, l’élargissement des enjeux urbains semble difficile. Cela tient, selon nous, moins à la volonté politique des autorités municipales qu’à des limites structurelles, comme le démontre également un événement imprévu dans l’évolution des conseils de quartier : les regroupements municipaux des treize municipalités de la Communauté urbaine de Québec.

La création d’une nouvelle grande ville entre 2000 et 2002 compromet en effet le projet participatif car, même si les conseils de quartier perdurent, ils sont confrontés à un modèle concurrent de démocratie locale, tant sur le plan du discours que de l’organisation de la ville. Les demandes répétées du maire Jean-Paul L’Allier, l’activation des réseaux du RPQ, dont certains anciens membres siègent au gouvernement, de même que l’intervention des présidents des conseils de quartier et du collectif « Femmes et restructurations municipales » (qui défendait particulièrement le modèle de la parité au sein des conseils de quartier) ont permis d’assurer la pérennité juridique des conseils de quartier.

Dans la Loi portant sur la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (qui encadre entre autres le regroupement des villes de la CUQ), le gouvernement a en effet rendue obligatoire la présence de conseils de quartier à l’échelle microlocale. Par ailleurs, en novembre 2003, une politique de consultation publique, semblable à celle qui existait sous le RPQ, est adoptée par le conseil municipal. Depuis, des citoyens d’une dizaine des 36 quartiers de la ville ont demandé la création de conseils de quartier. Les garanties juridiques permettent une certaine continuité, mais le plus délicat demeure l’entrée des conseils de quartier dans la pratique de la nouvelle ville. Celle-ci est compromise par le scepticisme des acteurs de la nouvelle ville. En effet, les représentants des anciennes villes acceptent mal cette approche de la politique locale et privilégient l’utilisation du référendum. En outre, l’introduction d’arrondissements à l’échelle inframunicipale entraîne une confusion sur les fondements de la « démocratie de proximité » : cette dernière est-elle mieux servie par les arrondissements ou par les conseils de quartier ?

L’intervention du maire Jean-Paul L’Allier lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 170 illustre bien que le regroupement municipal oppose non seulement deux visions du développement urbain, mais aussi des modèles concurrents de démocratie locale :

Nous vivons dans la région de Québec […] un déficit important en matière de démocratie locale. Nous avons dans la ville de Québec des conseils de quartier, une commission consultative Femmes et Ville, une commission Jeunes et Ville, des commissions consultatives sur le budget. Ça n’existe nulle part ailleurs dans la région. Ce processus démocratique mérite d’être étendu aux villes qui deviendront la ville nouvelle.

Le référendum est un outil d’opposition […] ; il est utilisé quant on veut bloquer quelque chose. Ce dont on a besoin, c’est des outils de construction, et nos conseils de quartier […] sont des outils de construction démocratiques[42].

L’expérience unique de Québec à l’échelle de la province se mesure dès cette époque à des paradigmes démocratiques différents. Les autres municipalités de la Communauté urbaine de Québec (CUQ) se conformaient jusque-là aux directives de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui prévoit la consultation à des moments précis, sur des thèmes plus restreints que le projet participatif du RPQ et selon des modalités différentes. La politique de consultation publique de Québec est confrontée alors à la force symbolique du référendum. Le projet participatif québécois est en effet considéré par plusieurs comme moins démocratique que l’exercice direct de la volonté populaire prévu dans la plupart des municipalités de la province[43]. Au moment de son élection en novembre 2005, la nouvelle mairesse de Québec, Andrée Boucher, reprend également ce discours pour rejeter les conseils de quartier et valoriser la pratique référendaire, confirmant l’incertitude qui plane au-dessus des instances participatives québécoises. Cela démontre combien l’harmonisation des cultures politiques comporte en fait plusieurs risques, dont celui de réduire la participation au plus petit dénominateur commun de l’ensemble des municipalités, au détriment de l’innovation démocratique.

La méfiance à l’égard des conseils de quartier ne provient pas seulement de l’approche de la démocratie locale qu’ils symbolisent, mais aussi de la concurrence qu’ils semblent faire à une nouvelle institution locale qui est également en recherche de légitimité politique – les arrondissements. Les représentants de ces instances inframunicipales les perçoivent comme des instances rivales en matière de démocratie et de proximité. En effet, selon l’argumentaire sur la réorganisation municipale, les arrondissements sont les principaux outils de transformation de la sphère démocratique municipale. Leur création au niveau inframunicipal doit permettre des relations privilégiées avec la population dont la taille a plus que doublé. Les arrondissements sont donc présentés comme un gage de proximité[44]. Dans un tel contexte justificatif, les conseils de quartier semblent concurrencer les arrondissements alors que les arrondissements cherchent à définir leur identité politique et leur place au sein de la hiérarchie de la Ville. Plusieurs mémoires déposés par les arrondissements ou par l’opposition, lors de la consultation publique sur la nouvelle politique de consultation publique en février 2003, témoignent de cette incertitude quant au rôle des arrondissements.

Afin que les membres du Conseil d’arrondissement puissent assumer pleinement leurs responsabilités de représentants des citoyens et que le Conseil d’arrondissement ne constitue pas une coquille vide que l’on peut contourner à volonté, il y aurait lieu que le Conseil municipal et le Comité exécutif adressent au Conseil d’arrondissement, pour qu’il puisse en disposer, leurs demandes de consultation publique ou d’opinion auprès des conseils de quartiers. Conséquemment, un conseil de quartier doit d’abord transmettre au Conseil d’arrondissement tout avis portant sur une matière concernant le quartier pour qu’il puisse en disposer. (Mémoire de l’Arrondissement de Charlesbourg)

Les conseils d’arrondissement doivent être les principaux pivots de la démocratie participative dans la nouvelle ville. C’est dans le respect de ce principe que la population, soucieuse de la qualité de vie en milieu urbain, bénéficiera des services de proximité efficaces auxquels elle a droit. (Mémoire de l’Action civique de Québec)

Le statut des conseils de quartier est particulièrement important pour les représentants des arrondissements, car c’est bien l’usage qui doit permettre aux arrondissements d’établir un rapport de pouvoir avec le centre et de préciser leur fonction. Dans ce contexte, un acteur à l’échelle microlocale semble de trop. Est-ce le conseil d’arrondissement ou le conseil de quartier ? En somme, les conseils de quartier se retrouvent au centre du clivage centre/arrondissement.

Conclusion : un apolitisme persistant

Plusieurs observateurs et théoriciens de la démocratie s’interrogent actuellement sur l’éventualité d’une transformation de la démocratie. La recherche de nouveaux outils démocratiques, tels les dispositifs participatifs, serait en effet révélatrice d’une mutation de la démocratie : le moment électoral perdrait son monopole démocratique, au profit d’instances démocratiques qui animeraient la citoyenneté entre les élections, ouvrant ainsi la voie à une forme de démocratie continue. Si cette hypothèse mérite d’être explorée pour l’ensemble des paliers politiques (du supra- à l’infranational), elle prend, spécifiquement au Canada, un trait particulier au palier local, pour deux raisons : 1) la prévalence du modèle de la démocratie naturelle, qui est prégnante autant dans les représentations que dans la théorie normative des gouvernements locaux ; 2) l’évolution institutionnelle et symbolique des municipalités, qui les relègue au rang de démocratie de seconde zone. La démocratisation s’implante dans un environnement apolitique, qui dénie en quelque sorte la sophistication démocratique : la valorisation des vertus démocratiques des municipalités s’appuie sur une croyance selon laquelle la démocratie achevée est celle qui a réussi à évacuer toutes formes de conflits au profit d’une approche consensuelle de la décision collective. La facilité des relations et la simplicité des enjeux locaux permettent une forme d’autorégulation des rapports sociaux et politiques. Un tel milieu encouragerait également les rapports informels et spontanés, ce qui éviterait un encadrement politique trop sophistiqué. C’est pourquoi les garanties réglementaires ne sont pas nécessaires. La démocratie municipale se suffit à elle-même. Dans un tel contexte, l’instauration de dispositifs participatifs a non seulement des effets sur la pratique démocratique entre les élections, mais aussi sur la conception des affaires municipales, comme le démontre le cas de Québec.

Le projet participatif né à Québec tranche avec la conception apolitique. L’institutionnalisation de la participation est en effet une « mise en débat » de perspectives contradictoires ; il s’agit ni plus ni moins d’une reconnaissance de la pluralité des intérêts et des opinions. À cet égard, la première phase, caractérisée par l’émergence d’un nouveau parti politique municipal, le RPQ, a été particulièrement importante pour consolider cette volonté de politisation. L’idéologie du parti s’appuie en effet sur l’idée des conseils de quartier, instrument qui doit permettre l’expression des citoyens ainsi que l’établissement d’un rapport de force avec les autres acteurs de la scène municipale. La deuxième phase, caractérisée par l’opérationnalisation du projet participatif lors de la prise de pouvoir, s’inscrit dans la continuité de ce projet de transformation du paradigme municipal. La mise en oeuvre est en effet une période cruciale pour donner un premier espace à des acteurs dont la politisation était refusée jusque-là (militants et citoyens), mais aussi pour élaborer, grâce à la complicité d’une partie de la fonction publique municipale, dont le nouveau Bureau des consultations publiques, un nouveau modèle de démocratie locale. Ce dernier s’appuie sur l’idée selon laquelle la participation n’est pas spontanée : la qualité de la démocratie exige des garanties procédurales qui permettent à tous de s’approprier le nouveau processus. La troisième phase démontre la difficulté d’une telle ambition : malgré un projet participatif relativement bien implanté, la participation institutionnalisée comporte certains revers qui minent la politisation. Le processus participatif fait en effet en sorte que l’objet de cette participation demeure intangible, ce qui défavorise un véritable débat autour des valeurs de l’aménagement urbain. Les citoyens engagés doivent passer beaucoup de temps à définir des réglementations urbanistiques au lieu de donner leur avis sur des projets concrets, ce qui leur permettrait de mesurer les effets de leur engagement. De plus, le temps consacré aux avis demandés par la Ville diminue la possibilité de définir un programme autonome traitant des enjeux municipaux qui dépassent les thèmes traditionnellement associés aux municipalités. Finalement, les regroupements municipaux ont ramené au devant de la scène québécoise le modèle traditionnel de démocratie locale alors que la jeunesse des conseils de quartier ne donne pas l’ancrage nécessaire pour imposer le nouveau paradigme démocratique local[45]. La réorganisation municipale a ralenti radicalement la progression du projet participatif au sein de la vie politique municipale québécoise. Elle est notamment venue compromettre la période de révision qui aurait été nécessaire après quelques années de fonctionnement pour consolider l’expérience démocratique et corriger certaines lacunes. Au final, l’idéal participatif du RPQ paraît mal armé pour affronter le modèle démocratique pratiqué dans les anciennes banlieues.

Dans un tel contexte, on peut se demander si les instances participatives mises en place répondent à l’idée initiale du RPQ. Les propositions du parti au tout début étaient ambitieuses et radicales. Son discours visait non seulement un changement conséquent de la gouverne municipale, mais aussi une transformation du vivre-ensemble au sein des quartiers. La vision du jeune RPQ dépasse largement les enjeux municipaux et c’est peut-être là où le bât blesse. Les auteurs d’Une ville à vendre avaient déjà soulevé cette contradiction : la municipalité est limitée dans son action et demeure un acteur subalterne du développement urbain. Les fusions municipales et la nécessité d’harmoniser des cultures politiques locales opposées en matière de démocratie démontrent combien les initiatives isolées, comme celle de Québec, sont contraintes par leur environnement institutionnel et symbolique. La prégnance du portrait idéalisé de la démocratie municipale, conjuguée à l’incertitude de la place des municipalités dans le système fédéral canadien, demeure donc une caractéristique fondamentale, qu’une expérience unique de démocratie participative ne peut dissoudre. Ajoutons en conclusion que le postulat d’apolitisme explique sûrement l’insuffisance des études consacrées à l’état de la démocratie municipale. L’analyse de l’application des lois reste rudimentaire. En outre, les expériences démocratiques sont largement inconnues. Ainsi, tout porte à croire que le palier municipal demeure marginal et sans intérêt sur l’échiquier démocratique. Pourtant, la seule persistance de l’idéalisation de la démocratie municipale demanderait d’investiguer davantage cette prémisse et d’en tirer des leçons pour la pratique démocratique en général.

Appendices

Note sur l'auteur

Laurence Bherer

Elle est professeure au Département de science politique de l’Université de Montréal. Elle a comme domaines de recherche la démocratie locale et la restructuration urbaine. Elle s’intéresse présentement à la ville comme espace de recomposition démocratique. Elle a notamment publié « Les promesses ambiguës de la démocratie participative » (Éthique publique) et dirigé, en collaboration avec Jean-Pierre Collin, Éric Kerrouche et Jacques Palard, Jeux d’échelle et transformation de l’État (Presses de l’Université Laval).

Notes

-

[1]

Bernard Manin, 1995, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 319 p.

-

[2]

Bruce E. Cain, Russell J. Dalton et Susan E. Scarrow (dir.), 2003, Democracy Transformed ? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies, Oxford, Oxford University Press, 309 p.

-

[3]

Laurence Bherer, 2005, « Les promesses ambiguës de la démocratie participative », Éthique publique, vol. 7, no 1, p. 82-90.

-

[4]

Marie-Hélène Bacqué, Henri Rey et Yves Sintomer, 2005, Gestion de proximité et démocratie participative : Une perspective comparative, Paris, La Découverte, 314 p., p. 37.

-

[5]

Cette discussion sur les vertus de la démocratie locale s’inscrit ainsi dans le débat classique sur la taille idéale de la démocratie (Robert A. Dahl et Edward R. Tufte, 1973, Size and Democracy, Stanford, Stanford University Press, 148 p.).

-

[6]

Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre Birnbaum et Philippe Braud, 2000, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris, Armand Colin, 287 p., « Politisation », p. 222-223 ; Stéphane Dion, 1986, La politisation des mairies, Paris, Economica, 217 p.

-

[7]

Cette étude s’appuie sur une triangulation des méthodologies : recherche documentaire conséquente, observation d’une vingtaine de réunions publiques et entretiens auprès de 61 personnes. Une enquête auprès des membres des conseils de quartier et une comparaison avec un exemple français ont aussi été réalisées. La recherche a été complétée grâce à l’appui financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture. Voir Laurence Bherer, 2003, Une lecture institutionnaliste du phénomène participatif : La politique consultative de la Ville de Québec, Thèse de doctorat, CERVL-Pouvoir, Action publique et Territoire, Institut d’études politiques de Bordeaux, 610 p., [http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp].

-

[8]

Jean-Pierre Collin et Jacques Léveillée, 2003, L’organisation municipale au Canada. Un régime à géométrie variable, entre tradition et transformation, Groupe de recherche sur l’innovation municipale, 51 p.

-

[9]

Sur la constitution des municipalités canadiennes, voir Engin F. Isin, 1992, Cities Without Citizens. The Modernity of the City as a Corporation, Montréal, Black Rose Books, 234 p.

-

[10]

James Ian Gow, 1986, Histoire de l’administration publique québécoise, 1867-1870, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 441 p., p. 40.

-

[11]

Jean-Pierre Collin, 1997, « City Management and the Emerging Welfare State : Evolution of City Budgets and Civic Responsibilities in Montreal, 1931-1951 », Journal of Policy History, vol. 9, no 3, p. 339-357.

-

[12]

Gow, Histoire de l’administration publique québécoise, p. 83.

-

[13]

Collin et Léveillée, L’organisation municipale au Canada, p. 3-4.

-

[14]

Dans un jugement du 28 juin 2001, la Cour supérieure du Québec rappelait que la province avait l’entière compétence de revoir les frontières et les attributions des municipalités : « Les institutions municipales ne possèdent pas un statut constitutionnel indépendant. Il n’existe aucune obligation pour une province de créer et maintenir des municipalités ou des institutions municipales. Et si de telles institutions n’existaient pas, l’ensemble de leurs pouvoirs seraient exercés par le gouvernement provincial » (Ville de Baie-d’Urfé c. Procureur général du Québec et comité de transition de la Ville de Montréal - Ville de Westmount c. Procureur général du Québec - Ville de Saint-Laurent c. Procureur général du Québec et comité de transition de la Ville de Montréal - Ville d’Anjou c. Procureur général du Québec et comité de transition de la Ville de Montréal - Cité de Côte Saint-Luc c. Procureur général du Québec - Ville de l’Ancienne-Lorette c. Procureur général du Québec, [2001] Cour supérieure, p. 20, par. 96).

-

[15]

Collin et Léveillée, L’organisation municipale au Canada, p. 4 ; Richard C. Tindal et Susan N. Tindal, 2000, Local Government in Canada, Toronto, Nelson Thomson Learning, 396 p., p. 13.

-

[16]

Louise Quesnel-Ouellet, 1976, « Un parti politique municipal : Le Progrès civique de Québec », Partis politiques au Québec, Montréal, Hurtubise, 299 p., p. 273-299.

-

[17]

Pierre Fillion, 1987, « Core Redevelopment, Neighbourhood Revitalization and Municipal Government Motivation. Twenty Years of Urban Renewal in Quebec City », Revue canadienne de science politique, vol. XX, no 1, p. 131-147.

-

[18]

Étude des zones prioritaires de Québec (ÉZOP-Québec), 1972, Une ville à vendre, Rapport remis au Conseil des oeuvres et du bien-être de Québec. Tome 1 : François Lamarche, Pour une analyse marxiste de la question urbaine, 236 p. Tome 2 : Robert Couillard, Marché immobilier et création d’un centre-ville : Le cas de Québec, 251 p. Tome 3 : Lionel Robert et Pierre Racicot, La politique de la rénovation urbaine : Le cas québécois, 331 p. Tome 4 : Gérald Doré et Robert Mayer, L’idéologie du réaménagement urbain à Québec, 378 p. Le rapport a été réédité en format condensé : ÉZOP-Québec, 1981, Une ville à vendre, Laval, Éditions coopératives Albert Saint-Martin, 559 p.

-

[19]

Cette idéologie est présentée tout au long des quatre tomes, mais le quatrième y est entièrement consacré. Doré et Mayer, Tome 4 : L’idéologie du réaménagement urbain à Québec, p. 18 et suiv.

-

[20]

Doré et Mayer, Tome 4 : L’idéologie du réaménagement urbain à Québec, p. 94-96.

-

[21]

Doré et Mayer, Tome 4 : L’idéologie du réaménagement urbain à Québec, p. 103. Doré et Mayer citent des déclarations faites aux journaux Le Soleil et L’Action. Notons que le conseil municipal de l’époque ne comporte pas de membres de l’opposition.

-

[22]

Paul Y. Villeneuve, 1982, « Changement social et pouvoir municipal à Québec », Cahiers de géographie du Québec, no 68, p. 223-233.

-

[23]

Lamarche, Tome 1 : Pour une analyse marxiste de la question urbaine, p. x.

-

[24]

Pierre Racicot, 1980, « Le Rassemblement populaire de Québec et les Comités de citoyens », Revue internationale d’action communautaire, no 4/44, p. 129-133.

-

[25]

Une chanson militante du parti à venir s’appelle d’ailleurs « Une ville à prendre »…

-

[26]

RPQ, 1977, « Le Progrès civique a fait de Québec une ville à vendre », Dossier Démocratie municipale, archives du RPQ, p. 15.

-

[27]

Pour une chronique détaillée de cet événement, voir Jean Cimon, 1991, Promoteurs et patrimoine urbain. Le cas du Vieux-Québec, Montréal, Éditions du Méridien, 380 p.

-

[28]

Juneau, Amyot-Richard, Ferron, Fortier, Giroux c. Ville de Québec, [1988] Cour supérieure du Québec.

-

[29]

Serge Belley, 1992, « Les partis politiques municipaux et les élections municipales de 1986 à Montréal et de 1989 à Québec », Revue québécoise de science politique, no 21, p. 5-35.

-

[30]

Louise Quesnel et Serge Belley, 1991, Partis politiques municipaux. Une étude de sociologie électorale, Montréal, Agence d’Arc, 285 p. ; Gilles Gauthier, 1990, « L’argumentation stratégique dans la communication politique : Le débat télévisé L’Allier-Bertrand », Revue québécoise de science politique, no 17, p. 113-139.

-

[31]

Communication du directeur général lors de la remise des prix de la Fondation Bertelsmann : Denis de Bellevale, 1993, « Du bon usage de la planification stratégique dans un organisme public ». Archives de la Ville de Québec. Avec douze autres villes étrangères, la Ville de Québec est retenue comme finaliste du concours de la fondation allemande Bertelsmann, intéressée par les pratiques urbaines originales. Les réformes axées sur la planification stratégique et la participation des citoyens séduisent particulièrement le jury. (Voir André Beauchamp et Jean Dionne, 1997, « Public Participation in Municipal Life : The City of Quebec in the North American Context », dans International Strategies and Techniques for Future Local Government, sous la dir. de Marga Pröhl, Gütersloh, Bertelsmann Foundation Publishers, 453 p., p. 103-130.)

-

[32]

D’ailleurs le maire rappelle, dans un mémoire interne (retracé dans les archives de la Ville) : « Nous consultons la population en maintes occasions. Il est capital que nous le fassions aussi pour nos fonctionnaires dans le cadre de la restructuration. » (Mémoire de Jean-Paul L’Allier adressé à Claude Cantin, 11 août 1992.)

-

[33]

Les instances participatives québécoises comprennent aussi les commissions consultatives thématiques (Femmes, Sécurité publique, Jeunes), les audiences publiques (pour les projets d’intérêt général), les « soirées-échanges » entre les élus et leurs commettants, ainsi que les consultations ad hoc.

-

[34]

Ville de Québec (BCP), 1995, Évaluation des conseils de quartier expérimentaux. Bilan de l’expérience et propositions pour l’avenir par les membres du conseil de quartier Vieux-Limoilou, p. 22-23. « Les membres du conseil de quartier Vieux-Limoilou sont unanimes : le conseil de quartier doit demeurer consultatif. Aucun désir de pouvoir décisionnel n’est manifesté, les décisions appartiennent à la Ville. Ils souhaitent cependant utiliser un pouvoir de pression. Les membres indiquent que si le conseil de quartier se sent lésé, il pourra s’adresser à différentes tribunes telles que l’assemblée publique de quartier ou le conseil municipal. » Certains membres du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste émettent toutefois des réserves et souhaitent que la réflexion sur la possibilité d’octroyer des pouvoirs décisionnels soit examinée. Ils admettent toutefois que le transfert de pouvoirs serait complexe et demanderait la définition de plusieurs critères de partage des pouvoirs.

-

[35]

Gérald Doré, 1992, « Les conseils de quartier à Québec : Traitement politico-institutionnel d’un projet alternatif de démocratisation municipale », dans Développement local et développement social. Tome 1 : Développement local, sous la dir. de Nicole Boucher, Actes du troisième séminaire interdisciplinaire international, Université Laval, Laboratoire de recherche de l’École de service social, p. 142.

-

[36]

Winnie Frohn et Denise Piché, 1997, « Stratégies féministes sur la scène politique locale et régionale », dans Femmes et représentation politique au Québec et au Canada, sous la dir. de Manon Tremblay et Caroline Andrew, Montréal, Éditions du Remue-ménage, 276 p., p. 217-248.

-

[37]

Seuls les habitants du Vieux-Québec n’ont pas demandé la création d’un conseil de quartier en raison du profil particulier du quartier : la forte présence de commerçants et d’acteurs de l’industrie du tourisme rend en effet difficile la formation des conseils de quartier, axée sur les résidants.

-

[38]

Rappelons qu’il revient à la population de demander un conseil de quartier en réunissant un nombre suffisant de signatures.

-

[39]

En 2000, ce chiffre est seulement de 60 % en raison du nombre élevé de demandes d’opinion (39 %) que nous n’avons pas pu vérifier à cause de l’indisponibilité des données à la suite de la mise en place de la nouvelle ville. Voir note infra.

-

[40]

Ronald Inglehart, 1997, Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton, Princeton University Press, 453 p. ; Jeffrey M. Berry, 1999, The New Liberalism. The Rising Power of Citizen Groups, Washington, Brookings Institution Press, 220 p.

-

[41]

Bacqué et Sintomer, « Gestion de proximité et démocratie participative », p. 148-155.

-

[42]

Jean-Paul L’Allier, 2000, « Consultations particulières sur le projet de loi 170 », Journal des débats de la Commission permanente de l’aménagement du territoire, vol. 36, no 67, p. 26 et 33.

-

[43]

La loi prévoit la possibilité dans les municipalités québécoises d’un référendum décisoire en matière de modification de zonage et de règlement d’emprunt, si un nombre important de citoyens manifeste son opposition par la signature d’un registre. Avant la réorganisation municipale, Québec et Montréal n’étaient pas soumises à cette obligation. L’étape du référendum est rarement franchie, car les élus préfèrent retirer le projet lorsque la contestation est trop grande. Ainsi, la force du référendum réside plus dans la menace qu’il fait peser sur les projets que dans une large expression d’une volonté démocratique.

-

[44]

Louise Quesnel, Laurence Bherer et Marie-Rose Sénéchal, 2005, « Fusion municipale et territoires de proximité », dans Jeux d’échelle et transformation de l’État, Le gouvernement des territoires au Québec et en France, sous la direction de Laurence Bherer et al., Québec, Presses de l’Université Laval, p. 427-452.

-

[45]

En effet, si l’histoire de l’idée de conseils de quartier se fait sur plus de trente ans, la vie effective du projet participatif est courte. Ayant pour origine l’expérience pilote de 1993, les conseils de quartier ont été généralisés à l’ensemble du territoire en 1997 seulement, soit quatre ans avant la réorganisation municipale.

List of tables

Tableau 1

Dénombrement des consultations publiques et des demandes d’opinion acceptées ou rejetées par le comité exécutif en 1999 et en 2000*

N : Nombre annuel de consultations ou de demandes d’opinion selon le tableau.

A : Accepté par le Comité exécutif.

R : Refusé par le Comité exécutif.

A/R : En partie accepté, en partie refusé par le Comité exécutif.

ND : données non disponibles ou introuvables.

Certaines données ne sont pas disponibles (ND), car aucune décision n’a été rendue durant l’année en cours ou l’année suivante. En 2000, le nombre de données non disponibles est particulièrement élevé puisque, en 2001, le bilan annuel des activités de consultation n’a pas été publié. Durant cette année de transition vers la ville élargie, plusieurs données n’ont pu être retracées. Malgré tout, nous avons choisi de présenter les années 1999 et 2000, car c’est en 1999 que le dernier conseil de quartier a été créé (celui de Neufchâtel Ouest). La création des conseils de quartier s’est échelonnée de 1993 à 1999. Nous avons donc pu rassembler des données pour l’ensemble des onze quartiers seulement pour 1999 et 2000.