Abstracts

Résumé

Depuis son premier roman (Temps pascal, 1982), toute l’entreprise littéraire de Daniel Poliquin interroge activement des rapports de filiation. D’un roman à l’autre, les relations père et fils sont mises en question de manière à substituer à la filiation du Nom-du-Père une filiation orientée par une nouvelle éthique, où le fils choisirait librement qui lui tient symboliquement lieu de père, et vice versa. Cette éthique, qui est particulièrement prononcée dans le dernier roman de l’auteur, L’Homme de paille (1998), marque une coupure fondamentale avec l’origine et la mémoire culturelle. Il s’agit d’une conception qui ne repose plus sur l’ancien régime des pères (le père autoritaire vis-à-vis du fils), ni même sur le régime moderne des pairs (le père et le fils dans un rapport d’égalité), mais qui récuse tout simplement la loi de la filiation en lui opposant la volonté éthique d’un sujet libéré de sa propre Histoire/histoire. Cependant, à l’égard de cette conception d’une généalogie à la carte, le personnage de Poliquin revient inévitablement à la mère, figure par laquelle triomphe une filiation sans père.

Abstract

Since his first novel Temps pascal (1982), the aim of Daniel Poliquin’s literary project has consisted in an active interrogation of the filiation rapports. In his novels, the relationships between fathers and sons are constantly questioned in such a way as to replace the Name-of-the-father filiation with a filiation based upon a new ethics, one in which the son would freely choose his own symbolic father. This ethics, which is particularly emphasised in Poliquin’s latest novel, The Straw Man (L’Homme de paille, 1998), marks the expression of a fundamental break with the origin of cultural memory. What we have here is a conception that rests neither on the old form of fatherhood (based on the authority of the father), nor on the modern, egalitarian, relationship between fathers and sons, but rather one that challenges the filiation law by confronting it with an ethical will of a subject free from its own history. Nevertheless, vis-à-vis this genealogy à la carte, the character of Poliquin’s novels makes an inevitable return to the mother, a figure through which triumphs a fatherless filiation.

Article body

Je m’en vais faire vrai dans un monde qui fait semblant.

Poliquin, 1998 : 89[1]

Dans le présent article, qui porte sur le roman L’Homme de paille[2], je voudrais poursuivre une réflexion que j’ai amorcée, il y a une dizaine d’années, sur la question du Père et de la filiation dans l’oeuvre romanesque de Daniel Poliquin (Ouellet, 1996). Le rapport des personnages de Poliquin à la figure paternelle est indissociable d’une interrogation complexe sur l’identité. Comme le romancier qui crée, les personnages de Poliquin inventent leur vie, ils se veulent obstinément libres des contraintes que peuvent faire peser sur eux la langue, la religion, la famille ou la patrie. Ils se dévouent entièrement à la fabrication et à la mobilité de leur identité. Or, cette liberté identitaire participe d’une conception particulière du rapport à la figure paternelle : si l’identité se construit, si elle n’est pas une essence mais un devenir, c’est que le héros-fils, chez Poliquin, aspire à une émancipation qui le conduise à fonder pour lui-même une posture paternelle dans le libre choix des liens affectifs.

Manger le père

Si l’objectif du fils-héros est de devenir père à son tour, cela suppose préalablement une identification à une figure paternelle. Et parce que ce fils réclame à et pour lui-même une volonté de liberté absolue quant à son destin, la figure du père est assujettie au libre arbitre du fils. C’est sur la base de cet imaginaire identitaire, qui n’est pas autre chose que l’imaginaire du texte, que L’Homme de paille se donne à lire comme structure signifiante.

La mise en place d’une structure qui assure l’identification symbolique se fait à partir de la figure totémique de l’ours. Benjamin Saint-Ours des Illinois n’a pas hérité de son nom, il l’a librement choisi. En effet, Benjamin n’est pas « lié par le sang aux seigneurs de Saint-Ours », ni parent avec François-Xavier de Saint-Ours, capitaine de milice dans l’armée de Montcalm. Il a choisi son patronyme « par fantaisie un peu, et aussi par reconnaissance envers Jean-Baptiste Saint-Ours des Chaillons, seigneur et croix de Saint-Louis, qui fut lieutenant du Roi à Québec et qui a eu soin de lui et de son frère quand ils étaient petits » (p. 55). Le patronyme que choisit Benjamin n’est donc pas une invention ex nihilo. Il apparaît que, au-delà de la gratitude exprimée par la reconnaissance envers le père élu (je reconnais que cet homme est digne d’être mon père parce qu’il a été bon), la reconnaissance crée un lien symbolique ; c’est bien pourquoi jamais Benjamin ne reverra Jean-Baptiste Saint-Ours. Pour la même raison, c’est un autre Saint-Ours, François-Xavier cette fois-ci, qui a « servi de parrain à Benjamin et à son frère lorsque Jean-Baptiste Saint-Ours les emmena à Québec pour les placer au séminaire » (p. 55). Le roman n’établit significativement aucun lien de sang entre Jean-Baptiste et François-Xavier (qui au demeurant porte la particule, contrairement à l’autre). François-Xavier ne sert qu’à parrainer la fonction symbolique paternelle mise en place à partir d’une identification de Benjamin à Jean-Baptiste, il vient prioritairement cautionner un signifiant, Saint-Ours.

Cette dimension symbolique des liens filiaux est renforcée, dans le roman, par une représentation du repas totémique qui nous ramène au mythe freudien du meurtre du père primitif (Freud, 1993). On sait que Freud explique le cannibalisme des fils, qui mangèrent le père, à partir du concept d’identification : si les fils détestaient le père au point de le tuer, c’est parce qu’ils enviaient la place privilégiée qu’il occupait. Ce père, qui possédait toutes les femmes, était un modèle vénéré. Ainsi, l’acte cannibale devient compréhensible en tant qu’il exprime la tentative d’identification des fils au père par incorporation d’un morceau du père. En dévorant le père, le fils cherchait à faire sienne la force du père et à acquérir son savoir. Cette fiction du repas totémique prend forme, dans L’Homme de paille, à partir de la figure de l’ours, laquelle agit comme « animal-totem » (Freud précise que le totem a d’abord représenté un animal à la fois redouté et convoité pour sa viande, ensuite il s’est anthropomorphisé, jusqu’à la formation des dieux du polythéisme, puis du monothéisme). Benjamin se caractérise tout particulièrement par sa réputation de mangeur de chair d’homme et de mangeur d’ours. Dans la première partie du roman, Benjamin explique aux comédiens qui l’ont accueilli :

C’est comme manger de l’ours, l’animal dont j’ai décidé de porter le nom, parce que c’est mon frère et moi qui avons adopté Saint-Ours des Chaillons, et non le contraire. C’est le plus bel animal de la forêt, il en est le roi. On le respecte tant que chez les Algonquins, on n’ose pas dire son nom. On l’appelle Queue-courte ou Chair-noire, et quand on le tue pour le manger et se vêtir de sa peau, on lui demande pardon et l’on hisse sa tête au haut d’un arbre pour lui faire des offrandes de tabac. Pierre Kahm m’a appris que dans les forêts du nord de l’Europe, l’ours jouit du même respect. Là non plus on n’osait pas prononcer son nom jadis, on l’appelait le Loup des abeilles, Beowulf. J’ai souvent mangé de l’ours, je me suis revêtu de sa graisse, j’ai dormi enroulé dans sa peau. On aime ce qu’on mange, et on mange ce qu’on aime.

p. 80-81

Il s’agit d’un passage clé, assurément, qui insiste sur la royauté et la valeur sacrée de l’animal dévoré, dont le nom, à l’instar du nom de Dieu – le tétragramme YHVH –, ne se prononce pas. Benjamin mange le nom du père. Il incorpore en lui le père qu’il a élu pour soi-même et à travers qui il s’est choisi comme fils – comme fils en quête de paternité : donc non pas en tant que fils de, mais comme fils qui, du fait même d’être fils, aspire à son tour à devenir père un jour (fils afin de). Les notions de fils et de père doivent toujours être saisies dans la relation dynamique qui les amène à se définir mutuellement à partir de la perspective du héros dans sa visée de paternité symbolique.

Aussi la troupe fera-t-elle, dans les jours suivants, un repas d’ours sans qu’elle le sache. Benjamin prétend proposer aux comédiens un quartier de cheval, cependant qu’il s’agit de l’ours du montreur Bernard. Jamais l’identité de l’animal mangé n’est dévoilée.

Sur le conseil du Chat, Saint-Ours a décrété que sa part de cheval était de l’orignal. Ignace, qui en avait déjà mangé souvent, a dit que ce cheval-là n’était pas comme les autres, qu’il avait un goût différent, plus gras, comme du porc. […] Barnabé avait tellement faim qu’il s’est dit certain de manger du boeuf. Pour faire sa raffinée, la Jéricho a clamé bien haut qu’elle n’avait jamais mangé meilleur canard de sa vie. Le cheval a fini par goûter tout ce qu’on voulait : oie, mouton, faisan, voire sanglier. […] Seul le Folle-Avoine a mangé du cheval parce qu’il voulait savoir ce que ça goûtait.

p. 85-86

La volonté du texte à masquer ce que chacun mange est particulièrement insistante. Car c’est d’abord afin d’oublier qu’ils mangent du cheval, et non de l’ours, que chacun prétend manger une autre viande. Le cheval ne fait que donner le change, comme si décidément il était sacrilège de nommer l’ours. Le texte insiste à ce point même que le Folle-Avoine[3], qui a pourtant été le complice de Benjamin dans la capture de l’ours de Bernard, se persuade qu’il mange du cheval – comme s’il s’obstinait à rester fidèle à l’argument selon lequel il aurait déniché, avec Benjamin, un quartier de cheval.

Saint-Ours est donc bien le fondement de l’identité symbolique du personnage, et le repas totémique ne fait ici que rappeler la fonction inlassablement identificatoire et formatrice qui institue le fils au lieu du père et qui engage, pour ce fils, un parcours signifiant qui l’amène à viser pour lui-même sa propre posture paternelle. On comprend pourquoi, après une première période de coma de sept années, Benjamin se rappellera son identité en mangeant de l’ours :

J’ai mordu dans la viande séchée. C’était de l’ours. Ce fut mon premier sentiment de bonheur dans ma liberté. Après avoir bu à mon fleuve, j’avais mon nom à la bouche. Je savais qui j’étais.

p. 99

Cependant, cette visée de la paternité symbolique par Benjamin doit pouvoir le distinguer pareillement d’autres personnages, auprès de qui il bénéficierait d’une telle reconnaissance paternelle. C’est aussi ce versant signifiant que donne à lire la relation de Benjamin avec les comédiens.

Benjamin mangé

Dans la logique d’un roman qui fonde l’identité du fils Saint-Ours sur la valeur religieuse du repas totémique, Poliquin construit le versant signifiant de la paternité par le recours à la figure du Christ. Voici d’abord la suite d’une citation précédente, dont je reprends la dernière phrase, dans laquelle Benjamin explique son goût pour la chair d’ours :

On aime ce qu’on mange, et on mange ce qu’on aime. Surtout les héros et les princes : c’est marqué dans les Écritures…

Oui, mais manger de l’homme ?

– Le goût n’est pas le même, c’est tout. Quand je mourrai, d’autres animaux comme moi me dévoreront : mouches, poissons ou corbeaux, et mon âme ira poursuivre sa vie sur l’étoile Ursus, sous laquelle je suis né, et je reviendrai après sur terre dans un autre corps. C’est ce que pensent les Indiens. Alors chacun son tour…

p. 80-81

Benjamin expose une théorie de la réincarnation qu’il emprunte aux croyances indiennes. Mais il est clair que, dans le contexte signifiant que nous savons, la référence aux Écritures et la question qu’on pose à Benjamin – « mais manger de l’homme ? » –, à partir de laquelle il poursuit son raisonnement, nous renvoient à la fois au mystère de l’Incarnation et à celui de l’Eucharistie. Du moins est-ce ainsi que cette citation semble devoir être entendue dans la fiction signifiante du repas totémique. Fils mangeur du père ours qu’il s’est choisi dans sa quête de paternité symbolique, Benjamin sera lui-même mangé comme père symbolique, après quoi il retournera à son signe ours (Ursus), avant sans doute de recommencer sa vie à nouveau en tant que fils en quête de paternité…

Voyons plus particulièrement comment le roman parodie le discours biblique pour le placer au service de sa propre logique signifiante. Ayant rompu le pain, le Christ dit à ses apôtres : « Prenez, mangez, ceci est mon corps » (Mt 26.26-29). Bien que ce soit sur le mode humoristique, L’Homme de paille reconfigure la scène biblique de manière à suggérer la dialectique identitaire qui engage le fils à passer au rang de père, Benjamin portant en soi toute l’ambiguïté christique de celui qui se trouve à la fois en posture de fils (il apporte la bonne nouvelle au nom du père) et en posture de père (vis-à-vis de ses apôtres). En effet, quand le Christ, lors de la Cène, demande aux apôtres de manger son corps, il parle au nom du père en tant que fils le représentant sur terre, d’une part ; mais il est aussi, vis-à-vis de ses apôtres, une figure de père, il est le père entouré de ses douze fils – comme Jacob et les douze tribus d’Israël dans l’Ancien Testament. Ces deux aspects de son identité sont indissolublement liés : parlant en tant que fils messianique, il légitime du coup sa propre posture de père aux yeux de ceux qu’il est venu instruire. Le principe même du mystère de l’Incarnation et du dogme de la Trinité est bien que le fils ne fait qu’un avec le père. Il en va d’une double posture similaire chez Benjamin.

La scène centrale, qui occupe les quelques jours que Benjamin passe avec les comédiens, est le repas pris en commun. Dans la maison de Corolère, où ils se sont retranchés à cause de la guerre, Benjamin et les comédiens sont d’abord réduits à passer leur temps à se raconter des histoires. Une pulsion orale relaie l’autre. « Pour tromper la faim, on parle. De Saint-Ours évidemment » (p. 76). Le sujet de la conversation est aussi important que le fait de parler, « parce que si on ne parle plus de Saint-Ours, on va recommencer à avoir faim » (p. 78). Faute de manger, on parle de Benjamin. On pourrait presque dire : faute de pouvoir en manger, on parle de Benjamin. De là à manger Benjamin, il n’y a qu’un pas, qui sera franchi d’autant plus facilement qu’il vaut mieux manger son prochain que mourir de faim. Aussi le contexte symbolique de la Cène est-il reproduit lorsque Benjamin et les comédiens peuvent enfin faire un bon repas :

Avant-hier, Saint-Ours est rentré avec dans son sac des grains de maïs séchés. On les a fait bouillir, puis on a fait une sagamité avec un bout de citrouille, de la farine et du lard. C’était si bon, et le maïs était si tendre et si sucré qu’on en a oublié que Saint-Ours est aussi l’homme de paille.

p. 79

Ce n’est pas Benjamin à proprement parler qu’on mange, mais ce qui en tient lieu : ces grains de maïs, qui interpellent l’épouvantail de paille servant d’insigne à Saint-Ours[4]. Il y aurait lieu de reprendre ce que disait Louis Marin à propos des aliments dans la Cène :

Ce ne sont plus des choses, toutefois, mais des signes ou plutôt cette espèce de signes-choses qui cachent comme chose le corps de Jésus-Christ et le découvrent comme symbole ; ou plus précisément encore, de ces signes qui ne sont que des apparences de choses, des images, celle du pain qui nous sert à concevoir de quelle sorte le corps de Jésus-Christ est la nourriture de nos âmes et comment les fidèles sont unis entre eux.

Marin, 1986 : 35

Benjamin figurerait à son tour comme père-seigneur qui rend une identification possible.

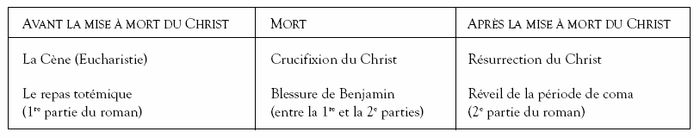

Cette (s)cène, qui constitue le temps fort de la première partie du roman (elle en forme plus précisément l’avant-dernier chapitre, juste avant que Benjamin, dans le chapitre suivant, ne quitte les comédiens pour aller se battre contre les Anglais), prélude à la deuxième partie quant à la fonction signifiante de la référence christique. En effet, la deuxième partie, qui couvre environ la vingtaine d’années qui suivent la bataille de 1760, se caractérise par les périodes de coma de Benjamin. À la suite de la transposition symbolique de la Cène, le texte met ainsi de l’avant une représentation symbolique du mystère de la Résurrection, qui, en effet, se donne à voir dans les réveils qui suivent chacune des périodes de coma dans lequel Benjamin se trouve plongé depuis sa blessure à la bataille des Plaines d’Abraham. Entre la première et la deuxième parties se situe donc la blessure de Benjamin, sorte de crucifixion qui, au demeurant, avait été annoncée dans la première partie : l’épouvantail qui avait été placé dans le jardin de Corolère, les bras écartés, renvoyait déjà l’image d’un christ cloué : « C’est une croix de bois à taille d’homme, coiffée d’un chapeau de paille et habillée de guenilles » (p. 50) ; l’épouvantail a « les bras en croix comme le Christ, la face tournée vers le sud » (p. 52). L’effigie révélait non seulement la venue prochaine de Benjamin, mais aussi le destin qui l’attendait. Après avoir été blessé, Benjamin aura d’abord été recueilli par la troupe, qui, le croyant mort, l’avait ensuite déposé dans la caisse qui avait préalablement servi de cercueil au Capitan, comédien décédé quelque temps avant la Bataille, et dont je reparlerai. Comme le Christ, Benjamin aura d’abord été tenu pour mort. Plongé dans un coma profond, il se réveillera, dans la deuxième partie, à la tête d’une seigneurie : il aura donc été symboliquement promu Seigneur d’un royaume au sein de la Nouvelle-France, maintenant sous domination anglaise. C’est bien la référence christique qui articule la fiction ici, référence avec laquelle coïncide, dans sa fonction signifiante, le parcours du personnage :

La structure romanesque

Toute cette structure signifiante ne vise qu’une seule chose : poser et servir la question de la filiation. À ce propos, il faut maintenant voir plus précisément à quelle réflexion nous engage le parcours du personnage entre le repas totémique de la première partie et le coma de la deuxième partie. En ce qui concerne la métaphore du repas totémique, nous savons qu’elle a été mise en place à partir du choix éthique, par Benjamin, de sa propre filiation. Saint-Ours est le signifiant inaugural du parcours symbolique du personnage. Et ce signifiant va nourrir d’autant mieux la référence religieuse qu’il est lui-même marqué par la sacralité (Saint). Aussi est-ce sans doute pour boucler la boucle que Benjamin poursuivra, dans la deuxième partie, sa fable généalogique. Se trouvant « un peu faible du côté lignage », Benjamin invente une fable dans laquelle ses ancêtres auraient hérité du Saint-Graal : « Le Saint-Graal est désormais entre les mains du Seigneur de Saint-Ours. La possession de la coupe du Christ a ainsi ennobli ma famille » (p. 137), conclut Benjamin. Dans cette perspective signifiante de sacralisation du nom, il ne serait sans doute pas exagéré de lire, dans le nom du père choisi (Jean-Baptiste Saint-Ours), la fonction de reconnaissance symbolique instituée par Jean-Baptiste auprès du Christ dans les Évangiles.

Le repas totémique a deux versants : d’abord le fils mange le père, puis ce fils, qui est promu figure de père, est dévoré à son tour. En amont, nous savons que Benjamin se réclame de Jean-Baptiste Saint-Ours. En aval, Benjamin est symboliquement mangé par les comédiens. Cette reconnaissance de Benjamin par les comédiens se donne à lire sur le plan de l’organisation de la structure narrative.

Il faut d’abord préciser que l’image du théâtre, centrale dans toute la première partie, a inspiré la structure narrative. Le roman est constitué de pas moins de seize relais narratifs répartis entre onze narrateurs différents. Si la première partie repose seulement sur deux narrateurs, les deuxième et troisième parties font appel respectivement à quatre et six narrateurs. Bref, comme au théâtre, chacun déclame sa partie ; et, comme au théâtre encore, il y a un premier rôle : Benjamin prend en charge six récits.

Surtout, cette structure narrative complexe se répercute sur l’identité multiple des personnages. Dans le récit qui clôt le roman, Benjamin, qui en est le narrateur, dérive sur une banquise. Pour passer le temps, il « affabule », il se fait son propre théâtre : chacun des personnages de sa vie aurait revêtu plusieurs identités, depuis « Blaise le Bourreau, devenu apothicaire, docteur auparavant », jusqu’à « Claridge de Stillborne, qui a évoqué ses souvenirs en Clémence et nous a chanté les refrains paillards de Colombine » (p. 253). Non seulement Benjamin se donne un père, mais à chacun il attribue les rôles, sans que l’on sache d’ailleurs laquelle des identités de tous ces personnages est la bonne : même si la chronologie est respectée et que, dans un même souci de vraisemblance, les multiples incarnations d’un personnage ne cohabitent pas dans le même espace, l’identité de Blaise Corolère n’est pas plus certaine que celle du docteur Ambroise ou celle de Gaspard l’apothicaire. Bref, on ignore qui procède de qui, si bien qu’il est impossible d’établir l’identité des personnages et de reconstituer une quelconque généalogie. Poliquin joue donc son éthique de la paternité jusque dans la forme du roman. Benjamin est le père créateur, dont chacun des comédiens tire son origine ; il est celui qui affabule, et qui distribue à chacun les rôles de sa création : sa vraie filiation, c’est celle du rêve et de la fiction – en quoi le personnage se confond avec le romancier. Bref, l’invention de la filiation est plus vraie que les liens biologiques, comme « la fantaisie est plus vraie que l’histoire ». Car « [o]n oublie les faits, jamais ce qu’on a imaginé » (p. 138).

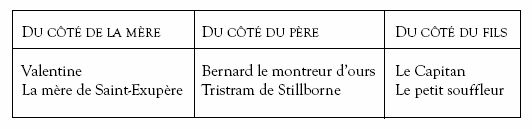

La multiplicité des identités introduit ainsi un niveau de lecture supplémentaire quant à la permutation du signifiant. En combinant chacune des identités assumées par les comédiens selon le discours fantaisiste de Benjamin, nous pouvons dresser le tableau suivant, qui se lit de gauche à droite :

Tous les personnages du roman ne figurent pas dans ces combinaisons, que nous pourrions considérer comme des « filiations narratives ». Cela peut certainement s’expliquer du fait que Poliquin devait ici composer avec des contraintes liées à la temporalité du récit ; et c’est sans doute pour bien marquer la première coupure que, après la bataille des Plaines d’Abraham, les comédiens et le couple que forment Blaise Corolère et Marie Laurent meurent dans un naufrage (p. 109-110) – dont seule la Jéricho réchappe. D’ailleurs, la Jéricho elle-même, mais sous l’identité de Claridge Stillborne, nous livrera, en tant que narratrice, la combinaison qu’elle fonde avant même que Benjamin nous en informe à la fin du roman. À cet égard, elle est un personnage singulier, qui se trouve à contredire la volonté « affabulatrice » de Benjamin : en effet, Benjamin ne peut pas prétendre imaginer ces combinaisons si Claridge, alias la Jéricho, nous en informe sur un plan narratif qui se situe au même niveau diégétique que le plan narratif occupé par Benjamin.

Au-delà de ces déterminations narratives, et c’est ce qui nous intéresse ici, les associations établies par l’auteur et surtout les choix qu’il fait d’y inclure ou non certains personnages sont révélateurs des enjeux de la filiation. Parmi les personnages importants du roman qui sont absents des combinaisons figurent, en excluant les enfants, deux comédiens : Bernard le montreur d’ours et le Capitan, lequel incarnait habituellement Scapin au théâtre, mais qui est décédé en interprétant le Christ dans la Passion ; le petit souffleur ; la cuisinière Valentine ; la mère de Saint-Exupère, qui est aussi désignée comme « la petite Ursuline » dans la première partie du roman ; Tristram de Stillborne ; enfin, Benjamin lui-même. En outre, il faut observer que Poliquin a laissé vide l’origine de la combinaison Zacharie/Boucane.

Ces personnages sont absents des combinaisons non parce qu’ils sont moins importants dans l’intrigue, mais parce que, dans la logique signifiante qui nous occupe, ils en représentent les principales figures. C’est leur absence qui signifie. Et ce qui est remarquable, c’est que chacun semble devoir son absence à la place symbolique qu’il occupe dans les instances de la filiation. C’est donc à nous de remplir les cases vides et de reconstituer ce que le texte ne dit pas ou ce qu’il préfère taire. Pour bien comprendre l’enjeu signifiant de ces personnages en ce qui a trait à la question de la filiation, il faut les situer selon la fonction qu’ils représentent :

La figure du fils

Le Capitan et le petit souffleur apparaissent comme des doubles de Benjamin. On verra plus loin pourquoi il faut choisir de ranger Benjamin du côté du fils.

D’abord, la figure du Capitan annonce la venue de Benjamin. Outre que sa véritable identité nous est inconnue, le Capitan ne fait pas d’emblée partie de la troupe de théâtre. Ancien secrétaire de la marine qui a trempé dans une affaire d’escroquerie, il parvient à s’imposer immédiatement à la troupe par la force du mépris dans lequel il la tient (p. 30). Il en impose tant par sa présence que le narrateur prend soin de préciser « que la troupe ne l’a pas engagé, c’est lui qui a engagé la troupe » (p. 31) – un peu de la même manière que Benjamin a « adopté Saint-Ours des Chaillons, et non le contraire » (p. 80) – ; par son ascendance, la Jéricho prend même « toutes les critiques du Capitan pour paroles d’évangile » (p. 31).

La figure du Capitan redouble celle de Benjamin quant à la représentation christique qu’offre le roman. Sous la gouverne du Capitan, la troupe se spécialise dans le répertoire religieux (p. 32). Dans la Passion, il a joué le rôle du Messie. Après avoir triomphé à Montréal et à Trois-Rivières, la pièce a été un échec à Québec, car le Capitan, qui avait trop bu, a été incapable de bien tenir son rôle, de sorte qu’il est tombé avec la croix et qu’il « en est resté sonné pendant trois jours » (p. 34). Puis « [i]l est ressuscité le jour de Pâques » (p. 34). Crucifié dans la pièce, le Capitan ressuscite dans la « réalité romanesque » (par opposition à la chronologie biblique de la pièce), comme si la « réalité » rattrapait la fiction et que le Christ s’incarnait dans le Capitan en dehors même de son rôle de comédien[5]. Le texte maintient cette ambiguïté, puisque la « mort réelle » du Capitan (un boulet de canon lui arrache la tête) survient sur scène (tandis qu’il interprète Scapin et non plus le Messie). Or, si la dimension christique du Capitan annonce la venue de Benjamin, il fallait que le premier meure pour que survienne le second, comme si le Capitan allait, cette fois à la suite de sa « mort réelle », ressusciter dans le corps de Benjamin. En effet, le corps du Capitan disparaît de la caisse dans laquelle il avait été rangé peu de temps avant l’arrivée de Benjamin, d’une part ; et le corps blessé de Benjamin, à la suite de la bataille des Plaines, sera à son tour déposé dans la caisse vide du Capitan, d’autre part. Plus encore, la mort apparente de Benjamin (le coma) rejoue, comme nous l’avons vu précédemment, les étapes de la Passion (crucifixion et résurrection).

Au-delà de cette mise en scène symbolique, il semble que le corps du Capitan mystérieusement disparu aurait été dévoré par l’ours du montreur Bernard (p. 61). Redevenu poussière, le Capitan réintègre le signifiant paternel. Ce n’est que juste retour des choses, puisque le Capitan préférait l’ours de Bernard aux comédiens eux-mêmes : « Il semblait aimer l’ours, c’était tout » (p. 30).

Enfin, si, comme Benjamin, ce Capitan possède une identité incertaine (« On n’a jamais su son nom à celui-là », p. 13), il a en revanche permis aux comédiens de refaire leur identité.

À force de l’entendre se vanter de ses nombreux exploits dans la métropole, les comédiens se sont tous fabriqué une nouvelle vie en prévision de celle qu’ils comptent faire en France un jour.

p. 31

Par exemple, Ignace affirme qu’il a joué le Malade imaginaire et la Jéricho Andromaque (p. 32). De sorte que le Capitan annonce la fonction affabulatrice de Benjamin. Ils se relaient d’une parole à l’autre. C’est en cela que les rejoint le petit souffleur.

L’identité de ce dernier est définie par sa fonction au théâtre : il souffle les répliques. Dépositaire de la mémoire des textes, il est bel et bien un double de l’affabulateur Benjamin. Le petit souffleur est aussi le narrateur du premier récit, qui est le plus long du roman (p. 11-82). Enfin, il est tué durant la guerre, et disparaît donc en même temps que Benjamin : parce qu’il doit par conséquent céder la narration à un autre personnage (c’est Auguste qui, en tant que directeur de la troupe, prend le relais et vient clore la première partie), le petit souffleur annonce du coup la perte de la parole de Benjamin, resté longtemps aphone des suites de sa blessure (la deuxième partie s’intitule justement « Le muet »).

Ce qui en bout de ligne lie ces trois personnages, c’est la parole, ou le refus de dire la réalité au profit du récit imaginaire. Quand le Capitan meurt, le petit souffleur précise qu’il « le remplace un peu » (p. 61). Et à la fin du roman, Benjamin confie qu’il avait autrefois rêvé « d’être souffleur » (p. 253). Ils sont tous les trois marqués par la fonction du passeur : relais moins de la parole pragmatique que d’une certaine conception du langage créatif. Et à cette conception de la « parole passée » se superpose celle du « passage sur terre » : les trois sont la somme de l’un d’entre eux, Benjamin, dont la méfiance envers toute posture sédentaire s’accorde naturellement à sa volonté de choisir sa propre filiation (et on ne peut, à cet égard, être plus éloigné de la représentation du roman de la terre que dans l’univers romanesque de Poliquin). Aux comédiens, qui eux-mêmes sont constamment sur la route, Benjamin disait : « Moi aussi je ne fais que passer. Et je le sais mieux que vous parce que je ne suis pas d’ici » (p. 71). Et lorsque, à la fin, il décide de quitter définitivement son pays, la fête qu’on lui prépare devient « le plus beau moment de [s]a vie là-bas » (p. 247). Ainsi la fin est-elle une promesse, un commencement, et sans doute l’idéal est-il de vivre éternellement le commencement, ce à quoi Benjamin parviendra. Bref, le roman propose ici une lignée symbolique qui était formellement absente du tableau suggéré par Benjamin ; une lignée qui, faute d’être sainte, inscrit une certaine Trinité.

La figure du Père

Il n’est pas étonnant que Bernard, le montreur d’ours, soit absent du tableau de Benjamin, car sa fonction, au sein de la troupe, interpelle directement la figure paternelle. À la lettre, il prend soin de l’ours (Télémaque), il le dresse comme il ferait l’éducation d’un enfant. Et, très souvent, il agit de concert avec l’ursuline qui s’est mêlée aux comédiens dans la première partie, et dont nous verrons bientôt qu’elle est la mère de Benjamin. Le texte les promeut symboliquement comme figures parentales. Ensemble, ils soignent l’ours (p. 61). Ils s’occupent de ravitailler la troupe (p. 79). Plus précisément en ce qui concerne Benjamin, c’est Bernard et l’ursuline qui ramèneront son corps meurtri sur un brancard (p. 83) ; et eux encore qui s’occuperont de Benjamin pour le soigner[6]. Enfin, Bernard et l’ursuline déposent le corps de Benjamin dans la caisse du Capitan – scène qui parodie la mise au tombeau du Christ. Ils ont plus de peine que tous les comédiens : « Bernard, surtout, avait l’air inconsolable, lui qui avait déjà perdu son Télémaque » (p. 89-90).

Mais l’inconsolable Bernard ignore que Benjamin est responsable de la mort de l’ours, et mieux encore, que Benjamin lui a fait manger Télémaque. En retour, l’ours lui-même avait dévoré le corps du Capitan, double christique de Benjamin. En somme, suivant l’exemple de Benjamin, chacun a « mangé de son prochain » (p. 84), tout cela à l’enseigne d’un signifiant paternel qui est au fondement de la théorie animaliste de l’éternel retour énoncée par Benjamin. Le roman multiplie avec beaucoup d’amusement les clins d’oeil à la violence primitive et à sa représentation totémique à travers de brefs récits anodins, qu’il s’agisse de Boucane (le double du père Zacharie), qui affirme avoir « déjà tué un ours à mains nues » (p. 181), ou d’un ours qui est excommunié par le père Barthélemy parce qu’il « mangeait le blé dans les champs » (p. 195).

Quant à Tristram Stillborne, il est le maître de la seigneurie voisine de celle de Benjamin. Benjamin le considère comme son « seul ami » (p. 134). C’est Stillborne qui lui a donné « le goût du lignage » (p. 134), ce qui le confirme dans une posture de père symbolique.

Comme dit cet ami que j’appelle désormais monsieur de Stillborne gros comme le bras, le grand avantage des origines incertaines, c’est la faculté d’imagination que cela donne. Il m’a aidé un peu. Beaucoup, même.

p. 134-135

Benjamin explique que son père aurait été fait prisonnier, « la maréchaussée l’ayant pris pour un huguenot » (p. 135). À un Indien dont il partageait le cachot, il aurait fait connaître sa véritable religion en « dessin[ant] sur le mur la tête d’un ours ». L’Indien y reconnu « l’emblème de sa tribu », ce qui solda leur amitié.

L’Indien, qui est mort peu après cette rencontre si émouvante, lui avait donné un talisman : une tête d’ours peinte sur un fragment de coquillage. Mon père le portait encore sur lui lorsque je l’ai connu, maintenant je m’en souviens. (Je me force un peu, mais Stillborne est si convaincant.)

p. 136

À la fonction de « passeur », que déterminent les figures de fils, s’ajoute donc la voix paternelle de Stillborne, grâce à laquelle Benjamin parvient à étoffer le récit de ses origines, l’histoire de « mon père imaginaire », dit-il (p. 135). Enfin, c’est auprès de ce père généalogiste que Benjamin apprend « à vivre en seigneur » (p. 138). Stillborne ne sensibilise pas moins Benjamin à l’importance de la descendance – « réelle » cette fois-ci et non imaginaire – entre les « meilleures familles » afin d’accroître les fortunes (p. 139). Toutefois, si son fils, Ebenezer, épouse l’une des filles de Benjamin, Apolline, les conséquences de cette union seront moralement désastreuses pour Stillborne[7].

La figure de la Mère

Dans ce roman entièrement construit à partir de la perspective de Benjamin, le personnage de Valentine doit d’abord être saisi dans sa relation avec Zacharie. Lorsque Benjamin se réveille d’un premier coma qui a duré sept ans, il ignore où il se trouve et ne reconnaît pas les deux personnes qui s’occupent de lui comme « de vrais parents. Ils sont deux, un géant et une belle femme noire, qui se parlent avec tant de familiarité qu’on les croirait mari et femme » (p. 94). Ils le traitent comme un enfant :

J’ai fait et il m’a essuyé devant la femme noire, qui ne s’en est nullement émue. […] Tous les deux jours, ils me déshabillent dans mon lit, me lavent, me frictionnent et me font bouger les bras et les jambes.

p. 94-95

Surtout, ils le nourrissent « le plus souvent » de « crème d’avoine » (p. 94), comme si Benjamin devait réapprendre à intégrer, à porter son nom à la suite du coma qui le laisse momentanément amnésique.

Dès lors, on ne s’étonnera pas si, à travers le désir que Benjamin éprouve devant « la femme noire », le texte file la métaphore céréalière :

Elle pétrissait de la pâte à pain. Sa chemise était échancrée et, de mon poste, je pouvais voir ses seins. Mon désir pour elle m’est revenu. La fine fleur de la farine s’était mêlée à sa sueur, formant sur sa poitrine une croûte qu’on aurait voulu croquer.

p. 97

Le désir de Benjamin pour Valentine lui est « revenu », dit-il, bien qu’il la voie pour la première fois : c’est que, durant son coma, il l’a désirée. Et, mieux encore, la désirant, il lui a fait un enfant : Marjolaine, qui sera enlevée par les Américains une vingtaine d’années plus tard – événement qui amènera Valentine à abandonner Benjamin pour se mettre à la recherche de sa fille (p. 165-166). Le roman joue ici avec beaucoup d’ambiguïtés sur l’oedipe, comme si l’absence du lien biologique entre Benjamin et Valentine les protégeait d’une relation incestueuse, cependant que le lien oedipien ne fait, en réalité, que s’affirmer avec une force d’autant plus insidieuse que le roman cherche à soustraire le fils de sa responsabilité, puisqu’il donne la vie dans le coma. Ajoutons que Benjamin aura ensuite un fils, Nicolas, dont on ignore la mère, puis un deuxième fils, Jérémie, dont la mère est cette fois-ci Marie Laurent, la femme du bourreau Corolère. Quelques années plus tard, Benjamin sombrera dans un autre coma, d’une durée de cinq ans cette fois-ci : naîtront deux autres enfants, Josué et Apolline, sans que l’on connaisse la mère (p. 186).

Lorsqu’il se réveille de son premier coma, Benjamin découvre auprès de Valentine la présence d’un « géant » qui « est fort comme un ours » (p. 94). Nous apprendrons plus tard que Zacharie est le père biologique de Benjamin, qu’il avait abandonné « tout petit », et que, pour se racheter, après la guerre, il s’en est occupé et lui a constitué une seigneurie (p. 171-172). Cependant, le texte maintiendra le héros dans la méconnaissance de l’identité de son père biologique jusqu’à la fin : ainsi se trouve préservée la filiation imaginaire, c’est bien elle qui fonde l’identité. Conséquemment, Poliquin n’a pas comblé la première case de la lignée dont participe Zacharie (X), comme si le commencement ne pouvait pas être conçu lorsqu’il s’agit du père biologique.

Quant à la mère de Saint-Exupère, elle apparaît d’abord, dans la première partie, sous la figure de la « bonne ursuline ». Elle s’est jointe aux comédiens, elle les nourrit et les soigne. Elle s’occupe plus particulièrement de Benjamin lors du siège de Québec : par ses soins, elle « lui a redonné la vie » (p. 106). Il faut prendre le mot à la lettre : elle accouche une deuxième fois de celui qui, de fait, est son fils biologique[8]. En effet, nous apprendrons, dans la dernière partie, que la « bonne ursuline », qui « a été femme avant de prendre le voile » (p. 64), est la véritable mère de Benjamin. Cependant, si elle a eu soin de lui, c’est uniquement par souci d’humanité, car elle désapprouve la barbarie sanguinaire de son Benjamin, qui, en guise de signature, plante des épouvantails sur les lieux de ses crimes. Aussi dira-t-elle l’avoir « renié dans [s]on coeur » (p. 226). Pour cette raison, elle peut affirmer :

Les enfants que j’ai le plus aimés sont ceux que j’ai choisis moi-même ; ceux qui son nés de moi, qu’on m’a faits sans amour, je n’en ai eu soin que par devoir et par habitude.

p. 224

La mère de Saint-Exupère complète ainsi le discours de Benjamin : si celui-ci choisit son père, la mère choisit ses enfants. Plus précisément, la mère de Saint-Exupère a élu dans son coeur Marjolaine, la fille aînée de Benjamin, qu’elle a recueillie au couvent. Marjolaine, devenue soeur Souillon, lui aurait été amenée par Boucane (p. 226) : celui-ci, qui a par ailleurs été le premier mari de la mère de Saint-Exupère (p. 245), figure, de fait, sur l’axe symbolique de la paternité, auprès de Zacharie. Il faudrait dire encore que, à l’instar de la mère, le père choisit aussi ses enfants, puisque Zacharie, lors de la bataille qui oppose les Anglais et les Américains, abandonne définitivement Benjamin et amène avec lui Jérémie, le fils cadet de Benjamin (p. 171).

Mais le texte est plus insidieux qu’il n’y paraît. Durant sa deuxième période de coma, Benjamin est soigné par une « petite ursuline ». Il suffit qu’à son réveil il l’aperçoive de dos (p. 183-184) pour en devenir amoureux, puisqu’« [i]l est plus facile d’aimer une créature dans son imagination qu’une personne en chair et en os » (p. 207). Dans son imagination, c’est le choix de son désir qu’il projette : cette ursuline serait « réellement choisi[e] par moi » (p. 207), car « l’homme n’est libre que lorsqu’il choisit lui-même sa servitude » (p. 208), explique-t-il. Toutefois, il est fort possible qu’il ait malgré lui choisi sa mère. Un peu comme la relation de Benjamin avec Valentine maintient une ambiguïté oedipienne, le texte reste volontairement flou ici. En effet, si la mère de Saint-Exupère affirme avoir mandaté une collègue pour s’occuper de Benjamin, elle affirme à celui-ci que c’est elle-même qui a eu soin de lui (p. 229). Cela afin qu’il abandonne ses vues sur la « petite ursuline », puisque les lettres d’amour que Benjamin a envoyées au couvent pour donner suite à son projet d’y retirer l’ursuline ont abouti entre les mains de soeur Souillon, c’est-à-dire la fille aînée de Benjamin. Bref, en voulant dédouaner la fille, la mère se met en avant, ce qui suffit à alimenter, dans l’ordre signifiant d’un texte qui se fait fort de briser les liens filiaux, un désir oedipien pour le moins insistant. Le texte joue sur cette équivoque à plusieurs endroits. Par exemple, en réaction à une lettre qu’il a reçue de son frère Pascal, Benjamin confie : « Les salutations au bas de la lettre m’ont intrigué cependant : “ Mes amitiés à cette chère ursuline ”. Il devait savoir des choses que je ne savais pas » (p. 187).

Le texte offre donc les configurations suivantes. Au mieux, l’enfant choisit sa filiation quant à l’origine paternelle : Benjamin vis-à-vis de Jean-Baptiste Saint-Ours. Mais il se peut que cette liberté de choix, lorsqu’elle est exercée par les parents, renoue avec le lien biologique en sautant une génération : Zacharie vis-à-vis de son petit-fils Jérémie et la mère de Saint-Exupère vis-à-vis de sa petite-fille Marjolaine. Au pire, sans le chercher, ou, mieux encore, en croyant l’éviter tout à fait, le fils retrouve malgré lui le lien biologique dans le choix qu’il fait de celle qu’il aime : Benjamin vis-à-vis de la mère de Saint-Exupère ou vis-à-vis de Marjolaine.

Bref, si on choisit son père (dans l’ordre de la filiation), on revient malgré soi à sa mère (dans l’ordre du désir). La filiation imaginaire ne préserve pas de l’oedipe, elle ne fait qu’en occulter l’évidence. Il apparaît ainsi que toute la construction de la filiation imaginaire que préconise le texte vise essentiellement 1) à écarter le père biologique et 2) à contourner ce qui ne peut pas l’être, l’inceste, voire à tenter de dissimuler ce qui refuse d’être écarté. Comme le dit Benjamin lui-même dans la dernière page du roman, où il livre la clé des rôles interprétés par chacun des personnages convoqués : « Il ne manquait que Valentine, que je reverrai un jour, à Paris, j’espère » (p. 252). Valentine est la figure qui crée le manque, elle incarne exactement celle qui ne peut être nommée, mais qui peut être retrouvée en occupant son lieu privilégié, la mer[9]. C’est ainsi que, à la fin du roman, Benjamin abandonne sa seigneurie pour tenter de devenir un nouvel homme ailleurs, donnant une chance à « l’homme nouveau qui se formait en [lui] » (p. 249), car il est « redevenu cet homme un peu animal [qu’il a] si bien connu » (p. 249-250). Il semble que Benjamin, retrouvant sa nature animale, parvienne ainsi au terme d’un cycle. Ayant quitté la Nouvelle-France, il monte vers le Nord. Après avoir séjourné chez les Esquimaux, il s’éloigne en barque vers l’océan ; mais une nuit, de la terre sur laquelle il se trouve se détache un morceau : seul sur une banquise, Benjamin vogue vers l’inconnu. Ici, le texte rejoue brillamment les liens signifiants de la parenté imaginaire. Benjamin va tuer un ours blanc venu l’attaquer. Il le dépèce, le mange, puis revêt sa peau (p. 251). Habillé en « ours blanc », Benjamin retrouve les conditions signifiantes de sa généalogie imaginaire, cependant qu’il dérive vers la mer, la mère toujours recommencée, songeant à sa petite ursuline pour qui il invente « des caresses inconnues ici-bas » et à qui il « tien[t] des discours émouvants qu’on ne trouve dans aucun livre » (p. 252). Il y a à la fin une sorte d’apothéose du commencement perpétuel, une célébration de l’ouverture au vent du large et de l’espace infini[10], qui symboliquement fait le choix de la mère contre le père. Dérivant sur une banquise comme un ours, Benjamin a peut-être retrouvé l’étoile à laquelle il doit retourner en mourant[11]. C’est en cela qu’il se caractérise par la fonction de « passeur », dont j’ai parlé déjà, et qu’il est lui-même de passage.

À l’origine

Toute l’oeuvre de Poliquin peut être saisie comme une réflexion complexe et assumée sur l’origine. Romans des origines et origines du roman, pour reprendre le fameux chiasme de Marthe Robert (1987), tant il est vrai que la métaphore paternelle informe autant la formation que la fonction du genre romanesque. L’interrogation individuelle qui fonde le texte (non pas « qui suis-je ? » mais « comment, en tant que fils, puis-je devenir père ? ») est aussi scripturaire : « quel écrivain puis-je devenir ? ». Il est en tout cas significatif que Poliquin, probablement sans l’avoir voulu, non seulement retrouve dans L’Homme de paille, à la faveur du discours que j’ai mis en lumière, les données symboliques de ses deux premiers romans, Temps pascal (1982) et L’Obomsawin (1987), mais semble les mener à un point de développement qui n’avait été préalablement qu’esquissé.

Il faut voir d’abord que l’isotopie christique de L’Homme de paille caractérisait déjà Temps pascal (1982)[12]. À la fin de ce roman, Léonard Gouin sort se promener dans les rues de la Côte-de-Sable ; c’est le dimanche de Pâques, qui commémore la résurrection du Christ. Médéric est venu le rejoindre, et Léonard songe à son avenir qui, soudainement, grâce à la présence inespérée de Médéric, lui paraît pouvoir être lumineux. Le « temps pascal » est donc ici défini par la résurrection du Christ, épisode symbolique qui doit nous faire comprendre que Léonard, sous la gouverne de Médéric, peut espérer devenir un autre homme, renaître dans la peau d’un autre homme. Et l’église du Sacré-Coeur, qui retient son attention durant sa promenade, représente tout à fait cette espèce de restauration de la paternité symbolique qui habite le projet de vie de Léonard. Léonard-le-fils peut enfin envisager une nouvelle vie qu’il partagerait avec Médéric-le-père. Entre ce premier roman et L’Homme de paille, le lien est direct, sauf que ce dernier roman donne une portée signifiante plus élaborée au « temps pascal ». Car L’Homme de paille élargit cette notion de « temps pascal » qui comprend, en aval de la crucifixion du Christ, sa résurrection et, en amont de cette crucifixion, le repas pascal, la Cène.

D’autre part, Poliquin réactualise, dans L’Homme de paille, le signifiant identitaire qui fondait le socle filial de L’Obomsawin (1987)[13] : l’Obom était en effet le descendant de Charlemagne Ferron, natif de Saint-Ours sur le Richelieu. C’est Charlemagne, figure exemplaire de patriarche s’il en est, qui va baptiser une siouse (on y lit « ourse ») du nom d’« Obomsawin » – en souvenir d’un Abénaquis qu’il a connu à Saint-Ours. Ce que Charlemagne aura transmis, ce n’est pas son nom, ni même le nom de son lieu de naissance ; en outre, la filiation paternelle se trouve court-circuitée au profit d’une filiation maternelle. Car comme le dit l’Obom : « Tous les hommes sont faits d’eau et viennent de la mer » (Poliquin, 1987 : 158). Benjamin ne pense pas autrement : « la femme goûte la mer » enseigne-t-il à la Jéricho (p. 87). Bref, dans un sens, il est vrai que L’Homme de paille semble repartir des données identitaires mises en place par Charlemagne Ferron pour essayer de refonder le nom du père. Mais, d’un roman à l’autre, c’est plutôt la référence maternelle qui prend le dessus, et chaque fois cela se marque d’un progrès significatif. L’Obom passe la fin de sa vie assis sur un banc à se souvenir de l’odeur de la mer (Poliquin, 1987 : 159), cependant que la ville est condamnée à être engloutie sous les eaux que retient pour l’instant le barrage. Visions de Jude (1990) va plus loin, puisque Jude finit par s’installer à Terre-Neuve : somme toute, Jude sur son île n’est pas tellement différent de Benjamin sur sa banquise, si ce n’est que celui-ci est dans une mobilité constante[14]. De L’Obomsawin à L’Homme de paille, il y a quand même eu un mouvement, un déplacement, un renversement : ce n’est plus la mer qui vient vers le fils (l’inondation annoncée de la ville), mais l’inverse, le fils qui risque un mouvement de plus en plus assumé vers la mère (mer).

Bref, vis-à-vis de L’Obomsawin, L’Homme de paille marque un retour aux origines, lesquelles sont multiples : origines du nom du père (Saint-Ours) et de la mer/mère ; origines du roman, puisque Poliquin a longtemps considéré L’Obomsawin comme son premier vrai roman[15] et qu’il reste celui qu’il préfère parmi tous ceux qu’il a publiés[16] ; mais encore origines de l’Histoire, puisque la fondation de Sioux-Junction se présente comme une sorte de microcosme de la représentation de la formation et de l’histoire du pays[17]. Cette petite ville francophone du Nord ontarien, qui à la fin du roman est condamnée à disparaître, annonce donc à tout le moins la valeur colonisatrice et fondatrice de la Nouvelle-France dans L’Homme de paille, faute de pouvoir épiloguer sur sa disparition.

Conclusion

En bout de ligne, que faut-il penser du parcours symbolique du personnage quant à la question de la filiation ? On pourrait certainement observer, dans une perspective de lecture qui considère que le littéraire informe le social, que le roman se fait l’expression d’un discours externe dominant, lequel se caractérise par l’évolution et la redistribution des liens familiaux. Volontairement peut-être, Poliquin se fait le défenseur d’une conception éminemment postmoderne de la filiation, où l’idée d’une généalogie à la carte primerait sur la reconnaissance juridique traditionnelle de la filiation biologique. Cette perspective va dans le sens d’ailleurs de l’adoption récente, par l’Assemblée nationale du Québec, de la loi 84 sur l’union civile, qui entraîne « de nouvelles règles de filiations spécifiques » (Tahon, 2004 : 11). Mais si le texte, au moyen des références symboliques, cherche à rendre compte d’une représentation particulière de la filiation, où celle-ci se trouve dégagée des contraintes juridiques traditionnelles (Benjamin choisit son père, les parents de Benjamin choisissent leurs enfants), il faut pourtant voir que la fin du roman, qui déporte Benjamin vers la mer, suggère que ce dont il est fondamentalement question, c’est moins d’un choix du fils en faveur de tel ou tel père que de la mise en place d’un imaginaire où la mère s’impose de manière à tenir l’unique place. L’imaginaire de la fiction reprend ses droits sur le discours social. Si Benjamin se choisit un père, en revanche, il ne se choisit pas plus d’enfant qu’il n’assume la paternité de ceux qu’il a conçus dans le coma. Il n’y a pas d’avancée pour lui vers la paternité symbolique, comme cela était le cas par exemple pour Calvin Winter dans L’Écureuil noir (1994), qui prenait le petit Gabriel sous son aile. Dans L’Homme de paille, Poliquin a préféré déplacer le centre de gravité de la question à partir d’un mouvement d’adoption vers le père (Jean-Baptiste Saint-Ours) plutôt que vers le fils (Gabriel), ce qui ne va pas sans conséquence : il n’y a plus que le lien à la mère qui puisse fermement rattacher le fils Benjamin à la filiation. On comprend pourquoi, lorsque Benjamin développe ses origines imaginaires sous l’inspiration de Stillborne, ils ont « commencé par résoudre la question du lignage paternel, qui est toujours la plus trouble » (p. 135) ; et pourquoi aussi ils ne se sont jamais rendus à la question du lignage maternel, que la formulation de cette citation annonce pourtant. C’est que les origines maternelles ne sont jamais douteuses ; il n’est donc point besoin de les raconter : on les retrouve naturellement.

Appendices

Note biographique

François Ouellet

François Ouellet est professeur de littérature à l'Université du Québec à Chicoutimi, où il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le roman moderne. Les travaux de la Chaire visent spécifiquement à conceptualiser une histoire littéraire fondée par la poétique et par la métaphore paternelle. Ses autres recherches portent sur le roman québécois actuel (subvention CRSH), le roman universitaire (subvention FQRSC) et les écrivains méconnus de l'entre-deux-guerres en France. En outre, il est membre du Groupe de recherche sur les récits de survivance (GRERÉS) et du Centre interuniversitaire d'Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions (CÉLAT). Dernières publications : Emmanuel Bove. Contexte, références et écriture (Nota bene, 2005) et La littérature québécoise. 1960-2000 (en coll. avec H. J. Greif, L'Instant même, 2004).

Notes

-

[1]

Lors des citations subséquentes de L’Homme de paille, j’indiquerai simplement la page entre parenthèses.

-

[2]

Je résume d’emblée L’Homme de paille, le cinquième roman de l’auteur. Il s’agit d’un roman formellement complexe, comme on le verra, et dont il est nécessaire de résumer, fût-ce très brièvement, au moins l’intrigue proprement dite. Le roman raconte principalement la vie de Benjamin Saint-Ours des Illinois, bâtard né aux États-Unis, puis émigré en Nouvelle-France quelques années avant la Conquête. Il traîne derrière lui la réputation d’un bandit qui laisse un épouvantail sur les lieux de ses crimes, ce qui fait qu’on l’appelle « l’homme de paille ». Durant la bataille des Plaines d’Abraham, il loge chez une troupe de comédiens (première partie du roman). Grièvement blessé, il sombre dans un coma ; quand il se réveille, cinq ans plus tard, il est aphone. Il est maintenant propriétaire d’une seigneurie, que lui a constituée Zacharie, qui s’est occupé de Benjamin durant ces dernières années (deuxième partie). À la suite d’une nouvelle période de coma, Benjamin recouvre la parole. Il abandonne sa seigneurie et se rend vers le nord, où il est momentanément hébergé par des Esquimaux. La dernière scène du roman nous le montre, seul mais heureux, dérivant au large de l’Atlantique sur une banquise.

-

[3]

Le Folle-Avoine, dit le Chat, est évidemment un double de Benjamin, dit l’homme de paille.

-

[4]

Benjamin lui-même précisera plus loin à l’attention de la Jéricho : « Quand tu auras pleinement mangé de l’homme, tu sauras que sa liqueur a un goût de pain, une odeur de levure » (p. 87).

-

[5]

C’est bien de comédie qu’il faut parler, à la fois au sens de représentation théâtrale dans la diégèse et au sens de procédé humoristique dans le traitement de l’écriture. À cet égard, L’Homme de paille fait subir à la référence christique une déformation parodique assez semblable à ce que proposait, mais de manière plus élaborée, Emmanuel Aquin dans son roman Incarnations (1990). Voir à ce propos Ouellet (2003).

-

[6]

Bernard est ici désigné comme « l’homme dont nous avions mangé l’ours qui était si bon », selon les mots du Chat : « Un boulet français t’avait assommé, tu ne remuais plus. Je t’ai pris sur mon dos et t’ai emmené derrière les lignes françaises où je t’ai confié à l’homme dont nous avions mangé l’ours qui était si bon », rappelle le Chat à Benjamin (p. 152).

-

[7]

« Stillborne a tout fait pour les établir ici, mais ils n’ont pas voulu. Les deux pigeons n’ont pris que son argent et se sont envolés au plus vite. […] Stillborne est mort peu après » (p. 204).

-

[8]

« J’ai parfois l’impression pénible d’avoir accouché de lui deux fois » (p. 225).

-

[9]

Dans un autre contexte, Poliquin exploite cette idée avec beaucoup d’humour à la fin de la première partie, où la Jéricho cherche à rejoindre Benjamin à la faveur de la nuit (le narrateur de cet extrait est Auguste) : « La Jéricho s’est approchée de lui dans le noir, elle l’a réveillé, a mis ses mains entre ses jambes et les lui a fait sentir en disant : Je suis la mer. Je sais pas comment ça se fait, mais c’était l’ursuline qui était couchée à la place habituelle de Saint-Ours. Elle lui a seulement répondu quelque chose comme : Oui, c’est bien, mon petit, moi aussi. Allez dormir maintenant » (p. 88-89).

-

[10]

On mettra cet imaginaire en rapport avec le discours du Roman colonial (2000). Lorsque Benjamin affirme : « On dirait que chaque village qui se forme autour de moi devient une prison » (p. 250), il résume la thèse que Poliquin développe à partir de la métaphore de la « bourgade » dans le roman canadien ; bourgade qui, dans le cas particulier du Québec, se veut une « palissade » (Poliquin, 2000 : 223-253). Or, cette revendication du décloisonnement identitaire, cette « conscience profondément diasporale » (Paré, 2003 : 231), est portée par le choix de la Mère contre le Père.

-

[11]

À la suite de son premier coma, et ayant la veille appris enfin son nom, Benjamin s’écrie enfin : « Ma première pensée claire a été : ma mère est une étoile, mon père est un ours, je suis vivant » (p. 101). Cette citation nous ramène bien sûr à celle de la page 81 que j’ai précédemment commentée. Par ailleurs, ayant passé Terre-Neuve, Benjamin s’attend à dériver vers le Nord (p. 251), donc vers l’Arctique – du grec arktos (ours).

-

[12]

À ce sujet, voir Ouellet (2004).

-

[13]

À ce sujet, voir Ouellet (2002a).

-

[14]

Ce qui n’est tout de même pas banal, parce que ce déplacement s’accorde avec la malléabilité permanente de l’identité du personnage. Terre-Neuve n’est qu’une étape pour Benjamin (p. 250).

-

[15]

Négligeant ainsi Temps pascal, qu’il avait publié cinq ans avant L’Obomsawin. Ce n’est que récemment, à la faveur de l’édition de poche de Temps pascal, qu’il a accepté d’en assumer pleinement la valeur littéraire. « Longtemps j’ai refusé d’imaginer que Temps pascal connaîtrait un jour la faveur d’une réédition. Il y avait belle lurette que je n’aimais plus ce roman, pourtant mon premier, dans lequel je ne voyais que l’essai gauche d’un écrivain mal armé pour l’aventure littéraire. J’avais même honte du titre, que je croyais pourtant avoir pondu dans un moment de fantaisie débridée et qui m’avait seulement valu de voir mon livre rangé parmi les ouvrages religieux dans les librairies. Audace qui avait tourné au ridicule », écrit-il dans la préface à la réédition (Poliquin, 2003 : 7).

-

[16]

Poliquin affirme que son roman préféré est L’Obomsawin, mais il considère que le plus achevé est L’Homme de paille (Ouellet, 2002b : 418).

-

[17]

Voir Bourbonnais (1995 : 11).

Références bibliographiques

- Bourbonnais, N. [1995] : « Daniel Poliquin. Notre personnalité de l’année » (entrevue), Liaison, no 80, 15 janvier, 10-12.

- Freud, S. [1993] : Totem et Tabou, Paris, Gallimard.

- Marin, L. [1986] : La parole mangée et autres essais théologico-politiques, Paris, Méridiens Klincksieck.

- Ouellet, F. [2004] : « Temps pascal ou l’horizontalité religieuse de la paternité symbolique », LittéRéalité, vol. xvi, no 1, printemps-été, 45-57 ;

- ———— [2003] : « Le fils de l’autre. L’intertexte christique et la figure du Père dans Incarnations d’Emmanuel Aquin », Études francophones, vol. 18, no 2, automne, 135-147 ;

- ———— [2002a] : « L’Obomsawin ou l’impossible paternité », Voix et images, vol. xxviii, no 3, printemps, 448-460 ;

- ———— [2002b] : « Le roman de “ l’être écrivant ” entre l’anonymat et la reconnaissance. Entretien avec Daniel Poliquin », Voix et images, vol. xxviii, no 3, printemps, 404-420 ;

- ———— [1996] : « Se faire père. L’oeuvre de Daniel Poliquin », dans L. Hotte et F. Ouellet (dir.), La Littérature franco-ontarienne : Enjeux esthétiques, Ottawa, Le Nordir.

- Paré, F. [2003] : La Distance habitée, Ottawa, Le Nordir.

- Poliquin, D. [2003] : « Préface à la réédition du Nordir », dans Temps pascal, postface de L. Hotte, Ottawa, Le Nordir, coll. « Bibliothèque canadienne-française », 7-12 ;

- ———— [2000] : Le Roman colonial, Montréal, Boréal ;

- ———— [1998] : L’Homme de paille, Montréal, Boréal ;

- ———— [1994] : L’Écureuil noir, Montréal, Boréal ;

- ———— [1990] : Visions de Jude, Montréal, Québec/Amérique ;

- ———— [1987] : L’Obomsawin, Sudbury, Prise de parole ;

- ———— [1982] : Temps pascal, Montréal, Pierre Tisseyre.

- Robert, M. [1972] : Roman des origines et origines du roman, Paris, Grasset.

- Tahon, M.-B. [2004] : Vers l’indifférence des sexes ? Union civile et filiation au Québec, Montréal, Boréal.