Abstracts

Résumé

Les deux premières parties des Remarques sur Oedipe puis sur Antigone (1804) correspondent à ce que Hölderlin appelle un « point de contact » avec un auteur : 1) Hegel ; 2) Aristote. La Naturphilosophie revisitée par Hölderlin conduit à élucider très concrètement la structure des tragédies de Sophocle : le « milieu » — concept venu de la Poétique — est un « point d’indifférence » — concept venu de la « physique spéculative » de Schelling et Hegel — entre début et fin. La « césure » (propos de Tirésias), grande découverte de Hölderlin, est structurellement nécessaire en tant que représentation hétérogène dans les textes de Sophocle pour faire ressortir ledit milieu, sans cela inapparent. Les Remarques, analyse le présent article, démontent la Poétique pièce par pièce pour reconstruire une pensée du tragique tout à fait inouïe. Aristote aurait cherché à dépasser, à véritablement relever le moment du « milieu », préfigurant ainsi la dialectique hégélienne. Or Hölderlin va s’opposer vigoureusement à cette suppression du meson.

Abstract

Aristote’s meson according to the Hölderlin’s Remarks on Sophocles The first two parts of the Remarks on Oedipus and later on Antigone (1804) form what Hölderlin calls a “point of contact” with an author : 1) Hegel ; 2) Aristote. The Naturphilosophie revisited by Hölderlin leads to elucidate very concretely the structure of the Sophocles tragedies : the “middle” — concept issued from the Poetics — is a “point of indifference” — concept issued from Schelling and Hegel’s “speculative physics”— between the beginning and the end. The “caesura” (word of Tirésias), major discovery of Hölderlin, is structurally necessary as heterogeneous representation in Sophocles’ texts to bring to light the said middle, otherwise imperceptible. The Remarks, as analysed in the present article, disassemble the Poetics piece by piece to rebuild an extraordinary thought of the tragedy. Aristote would have sought to exceed, to really raise the moment of the “middle”, thus prefiguring the Hegelian dialectics. Yet Hölderlin will strongly oppose this suppression of meson.

Article body

1. Hölderlin et Sophocle vus de France

La recherche hölderlinienne de langue française a récemment pu établir que la déconcertante pensée du « transport » tragique développée par le poète autour de 1803 dans ses Remarques sur Sophocle[1] ne devient lisible que replacée dans le contexte de l’« astronomie spéculative » élaborée par Schelling et Hegel peu d’années auparavant à Iéna. Car si l’on savait pertinemment, au moins depuis l’étude de Wolfgang Schadewaldt parue dans le Hölderlin-Jahrbuch de 1952, que l’image du mouvement « excentrique » employée par Hölderlin se réfère aux lois de Kepler, il n’avait jamais été observé que c’est seulement la prise en considération de la transposition de ces lois par Hegel dans les termes d’une « ligne de cohésion » du système solaire, dans sa Dissertatio de 1801 sur les orbites des planètes, qui permet de décoder intégralement une telle « image » dans les Remarques sur Sophocle. Ainsi la somme déjà classique ayant passé au crible, en 2003, les relations entre « Hölderlin et l’idéalisme allemand » aura pourtant laissé échapper cette source essentielle pour comprendre le poète[2].

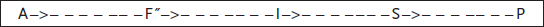

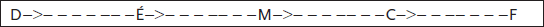

Mais de quoi s’agit-il exactement avec cette « dissertation » de Philosophie de la nature (Naturphilosophie) inspirée des fantaisies pseudo-scientifiques de Goethe et de Schelling ? D’une conception spéculative du grand axe de l’orbite elliptique des planètes autour du Soleil. Cinq points sont distingués par Hegel sur ce segment[3] : à une extrémité, le point le plus éloigné du Soleil ; ensuite, le foyer que n’occupe pas le Soleil ; le milieu du grand axe ; puis le foyer qu’occupe le Soleil ; à l’autre extrémité, le point le plus proche du Soleil. Nommons-les respectivement : A (pour aphélie) ; F˝ (pour foyer second, « point aveugle et purement mathématique », note Hegel) ; I (« point d’indifférence ») ; S (pour Soleil) ; P (pour périhélie). Cette « ligne de cohésion », qu’animent magnétisme et gravité, se veut le « schéma universel » de la matière.

Figure 1a

Levier s’inclinant sur le point d’appui I de A vers P, attraction depuis S, accélération entre A et P.

Figure 1b

Levier s’inclinant sur le point d’appui I de P vers A, répulsion depuis S, décélération entre P et A.

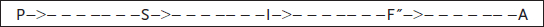

La « loi » du transport tragique énoncée par Hölderlin en introduction de ses Remarques sur Sophocle, le lecteur le constatera aussitôt à condition de ne pas omettre la notion de « milieu » plus explicitement traitée dans les deuxièmes et troisièmes parties des Remarques, emprunte sa structure à la « ligne de cohésion » hégélienne.

Oedipe

Figure 2

Accélération entre Début et Fin, attraction depuis Élément, levier s’inclinant sur le point d’appui Milieu de Fin vers Début.

Antigone

Figure 3

Décélération entre Début et Fin, répulsion depuis Élément, levier s’inclinant sur le point d’appui Milieu de Début vers Fin.

Il faut toutefois faire attention ! Le poète a détourné là la logique fondamentalement circulaire du système hégélien 1a-1b. Sa propre « ligne » du transport tragique décrit un passage temporelirréversible entre le début et la fin d’une tragédie donnée. L’expérience tragique suppose en réalité, d’après Hölderlin, un sujet humain conscient et actif, c’est-à-dire que le spectateur de la tragédie soit capable de faire jouer le levier. Il est, ce spectateur, le « système sensible sous l’influence de l’élément [souligné] » dont l’auteur des Remarques attend qu’il se délie de la « tendance principale[4] » des représentations qui l’entraîne, pour l’Antigone, depuis le début ou, pour l’Oedipe, depuis la fin. Cette liberté laissée au spectateur, liberté à prendre, n’est certes pas calculable. Elle n’en est pas moins nécessaire à la fixation de « l’égalité de poids » entre la « première moitié », qui s’étend du début au milieu, et la « seconde moitié », du milieu à la fin, d’une tragédie quelconque :

on a à considérer comment le contenu [d’une tragédie] diffère [du calcul de la loi du tragique], par quelle procédure et comment, dans la connexion infinie mais déterminée de part en part, le contenu particulier se rapporte au calcul général, et comment le cours et ce qui est à fixer [das Vestzusezende], le sens vivant, qui ne peut être calculé, est mis en relation avec la loi calculable[5].

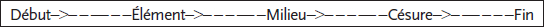

Le cours des représentations, leur déchaînement, est à réguler. Parce que qu’est-ce donc que l’« élément » ? Le foyer de l’historicité tragique à partir duquel est mis en mouvement l’ensemble des représentations d’une pièce. Hölderlin qualifie ce foyer de « sphère excentrique des morts ». Et qu’est-ce que la « césure » ? Un procédé artistique de manifestation du divin sur scène en mesure d’alerter le spectateur sur la catastrophe qui est en train de se produire[6]. La troisième partie des Remarques sur Antigone[7] confirme l’exposé du transport tragique de la première partie des Remarques sur Oedipe et nous offre la possibilité de schématiser plus précisément encore l’expérience que vit ce spectateur.

Oedipe

Figure 2a

Accélération entre début D et fin F, attraction depuis la sphère. Tendance à « rencontrer quelque chose ».

Antigone

Figure 3a

Oedipe

Figure 2b

M désignant le milieu, équilibre entre « première moitié » [DM] et « seconde moitié » [MF], la césure C contrebalaçant potentiellement l’attraction exercée par la sphère excentrique É. Tendance à « rencontrer quelque chose » renversée en « se saisir ».

Antigone

Figure 3b

équilibre entre « première moitié » [DM] et « seconde moitié » [MF], C contrebalaçant potentiellement la répulsion exercée par la sphère excentrique É. Tendance à « se saisir » renversée en « rencontrer quelque chose ».

Dialogues et choeurs tragiques prêtent leurs voix souffrantes au corps du spectateur aussi confusément qu’intimement aux prises avec le divin. Ce sont les expressions culturelles indispensables du « conflit infini » entre dieu et homme. Elles en exposent l’état initial en animant le cours des représentations à partir du début ou depuis la fin d’une tragédie en fonction de sa « force » de répulsion ou d’attraction prédominante. Cependant, les Remarques mettent en garde contre une adhésion trop passive, trop « immédiate » aux points de vue des personnages qui s’entrechoquent. Elle reviendrait à se précipiter dans les déséquilibres début/fin qu’illustrent les figures 2a et 3a. Figures du temps cyclique : ou bien, dans l’Antigone, la fin est entièrement prédéterminée par le début ou bien, dans l’Oedipe, le début n’est que le prétexte d’une fin qui décide de tout. Début et fin risquent de revenir éternellement au même. C’est pourquoi le spectateur est mis en demeure d’opérer l’irréversibilité du processus tragique en calculant un poids équivalent pour la première et la seconde moitié de la tragédie à laquelle il assiste. Cette équivalence quantitative signifie que début et fin, si indissociables qu’ils soient, sont irréductibles l’un à l’autre et que le temps vécu entre eux est effectivement irréversible.

Dialogues et choeurs tragiques, selon Hölderlin, sont à considérer avec un maximum de détachement. Ils n’étaient d’ailleurs peut-être faits que pour cela, pour la remise en question d’un rapport artificiel de l’humain spectateur au divin. Et la force révolutionnaire que Hölderlin revendique désormais reconnaît aux Anciens, oui, toute leur part de création mythologique — ce qu’il appelle un « destin divin » — mais en développant de son côté la pure phénoménologie du temps historique — une « opinion ferme » — qui s’expérimente dans les tragédies de Sophocle. Son propre « retournement natal » devait aller jusque là, jusqu’à cette « forme rationnelle » d’oubli actif du divin, jusqu’à annuler bel et bien « l’intuition intellectuelle » (ou sensibilité divine) qu’était censé procurer, à l’époque où il travailla sur son Empédocle[8], le transport tragique. Par exemple : dans l’Oedipe, le transport vide signifie que la quantité de se-saisir que le spectateur que je suis saura malgré tout puiser au « centre de sa vie intérieure » et opposer à la tendance « irrésistible » à rencontrer-quelque-chose doit se régler sur le résultat nul (= 0) de la confrontation des tendances. Voilà en vérité l’unique « manière vivante » de s’approprier, aujourd’hui, le dieu ! Exclusivement connaissable en référence à la césure, le milieu tragique m’intime de prendre acte que le dieu n’est « rien que temps[9] » et que le héros est en train de subir son passage irréversible. Or c’est sans aucun doute la relecture d’Aristote par Hölderlin qui l’a autorisé à envisager un tel retournement cathartique.

2. Position du problème « Aristote » en 1804

Je prie le lecteur d’accepter de me suivre jusqu’au bout dans cette enquête tâtonnante et nous obligeant parfois à des retours en arrière, mais non dépourvue de rebondissements. Elle vise au départ à démontrer qu’Aristote, d’après les Remarques sur Sophocle, a commis une erreur et même une faute dans le « calcul » du « milieu » de l’Oedipe — ce qui a des implications « historiales » tout à fait considérables.

Comment se présente le problème « Aristote » en 1804 ? Dans ses Remarques, Hölderlin s’avère être en premier lieu l’héritier d’une longue tradition de réception de la Poétique venue de la Renaissance italienne jusqu’à Lessing en passant par l’Âge classique français. À son époque, le drame romantique allemand s’élabore directement à l’encontre des « règles » dont les partisans prétendaient faire remonter la formulation au traité d’Aristote, supposé être parvenu à fixer une fois pour toutes, au ive siècle avant Jésus-Christ, l’essence de la tragédie et du grand art. Les Cours sur l’art dramatique et la littérature de A. W. Schlegel seront en 1808-1809 une bonne illustration, d’après Michel Magnien, de ce rejet tout aussi simpliste que « brutal »[10]. Toutefois, dans le cas de Hölderlin, la confrontation à la Poétique est motivée par une remise en question radicale d’un rapport aux Grecs qui menace de le figer, et l’Allemagne avec lui, dans l’impuissance, autrement dit par une tentative de sortir de la double contrainte mimétique censée mener à soi par l’imitation : devenir l’Autre pour être moi. Comment — l’enjeu étant la définition du tragique moderne — s’éloigner d’un modèle à suivre inaccessible et indépassable ? Traduire le grec de Sophocle en allemand n’y suffit pas, restreindre ses oeuvres aux seules tragédies Oedipe et Antigone, non plus[11]. Il faut encore, et du même geste, l’arracher à son interprétation canonique. C’est peut-être la seule chance de ne plus s’asservir à l’Antique. Que retenir de la Poétique ? Qu’en écarter ?

Il est à ce titre significatif que l’« ombre » d’Aristote, pourtant partout présente dans les Remarques, s’y matérialise au détour d’un seul et unique paragraphe. Un extrait d’une notice consacrée à Aristote dans un lexique grec byzantin du xie siècle apparaît alors ainsi modifiée : « Aristote il était le greffier de la nature, trempant sa plume [bienveillante] dans l’esprit[12]. » Tout ce que l’on peut dire sur cette phrase, à première vue, c’est que Hölderlin en fait disparaître le nom propre du philosophe et qu’il substitue à sa clairvoyance quelque chose comme de bonnes intentions. Mais l’obscurité s’atténue quand on lit dans la Souda la suite immédiate de l’extrait : Aristote « n’avait nulle leçon à recevoir quant à ce qui convient, même s’agissant du chef-d’oeuvre [technikôteron] et du produit le plus magnifique [perittoteron exeirgasmenon][13] ». Car Hölderlin se faisait justement fort d’être en train de donner une leçon à Aristote à ce sujet, c’est-à-dire l’Oedipe de Sophocle.

Les Remarques, quand bien même elles affecteraient un étrange détachement à son égard, se confrontent systématiquement à la lettre de la Poétique. Hölderlin met ses pas dans ceux d’Aristote avec l’intention de s’en démarquer. Deux faits concordants, dès les premières lignes des Remarques sur Oedipe, le prouvent. D’abord la mention très élogieuse de la « mèkhanè des Anciens[14] » contredit l’usage péjoratif que fait de ce terme le chapitre 15 de la Poétique[15]. Il y désigne le deus ex machina, l’intervention divine dans le cours de l’action admise à la rigueur sous la forme d’« une prédiction annoncée par quelqu’un » (P., 54 b 5), soit de ce que Hölderlin jugera, pour sa part, absolument déterminant dans les actions tragiques qu’il considère : le rôle joué par le devin Tirésias. Et le poète insiste, tout de suite après son allusion sibylline à la mèkhanè de la Poétique, sur le « calcul » et la « loi » particulièrement sûrs des oeuvres d’art grecques. C’est ce « calcul », explique-t-il, et non plus les « impressions (Eindrüken) qu’elles font », qui doit désormais en orienter l’étude[16]. Aristote, en effet, avait considéré que le propre de la tragédie est de susciter frayeur et pitié (P., 53 b 11-14). Il convient, au vu d’une telle intrication des argumentations, d’examiner ressemblances et différences entre la Poétique et les Remarques de manière à dégager précisément la position adoptée par le poète par rapport à celle qu’il prête au philosophe.

2.1 Ressemblances entre la Poétique et les Remarques

a) La notion de « rythme » (rhuthmos/Rhythmus) apparaît en introduction de la Poétique, si on laisse de côté la peinture, comme le plus petit commun dénominateur des arts de la « représentation » (mimèsis). « [T]ous, pose Aristote, réalisent la représentation au moyen du rythme, du langage ou de la mélodie, mais chacun de ces moyens est pris soit séparément, soit combiné aux autres » (P., 47 a 21-23). Si d’un côté la danse recourt au rythme seul — « en effet, c’est en donnant figure à des rythmes [dia skhèmatizomenôn rhuthmôn] que [les danseurs] représentent caractères, émotions, actions » (P., 47 a 27-28) —, de l’autre, la tragédie et la comédie font un usage différencié et du rythme et du mètre et du chant (P., 47 b 25). Attention, le mètre et le chant font partie des rythmes[17], auxquels s’adjoignent pour celui-là le langage, et celui-ci le langage et la mélodie. Et du rhuthmos aristotélicien proprement dit n’est par conséquent pas absent ce qu’implique essentiellement le Rhythmus der Vorstellungen de Hölderlin : le mouvement, le « transport » quantifiés. Dans leur résonance la plus primaire, qu’Aristote pouvait en l’occurrence désapprouver mais dont il ne méconnaissait pas la réalité d’« effet violent » (pathos, P., 52 b 10), les représentations tragiques, de par leur composition, se saisissent des spectateurs physiquement pour les secouer[18].

b) Une autre idée, et indissociable de son Rhythmus, a pu être empruntée par Hölderlin à la Poétique pour le conduire au choix du terme de « césure » (Cäsur). Qu’est- « ce qu’on nomme en métrique la césure[19] » ? Un blanc, un silence, un « vide » rythmique ou syntaxique à l’intérieur du vers. Cette assimilation de quelques pieds à l’ensemble du poème tragique, puisque c’est à l’échelle de ce tout que doit opérer la Cäsur hölderlinienne, a son équivalent dans le rapprochement effectué par Aristote entre une « définition de l’homme » qui tient en peu de mots (dont aucun verbe[20]) et l’Iliade tout entière du fait qu’il s’agirait dans les deux cas d’un énoncé (logos) « un », la première en signifiant « une chose une » et la seconde « par conjonction ». Ce sont, d’après le philosophe, les deux seules manières pour un énoncé d’être un (P., 57 a 23-30). Mais il n’est question chez lui que d’une comparaison entre deux formes d’expression tandis que Hölderlin s’applique justement à comprendre le rythme « par conjonction » des tragédies de Sophocle comme signifiant « une chose une », et même comme la meilleure « définition de l’homme » qui soit.

c) D’où vient l’art, se demande le chapitre 4 de la Poétique ? D’une tendance naturelle qu’ont les hommes, observable dès l’enfance, à représenter et à y trouver du plaisir, répond-elle. « [L’homme] a recours à la représentation dans ses premiers apprentissages » ; « en effet si l’on aime à voir des images, c’est qu’en les regardant on apprend à connaître [hoti sumbainei thèorountas manthanein] et on conclut ce qu’est chaque chose comme lorsqu’on dit : celui-là, c’est lui ». (Voir P., 48 b 5-19) L’art tire son origine de l’activité représentative qui fait reconnaître, avec plaisir, ce qui est représenté. La condition ici requise de l’apprentissage est bien de retrouver, re-présenté ce qui a déjà été rencontré dans la réalité[21]. Et le plaisir d’apprendre ainsi ce qu’est une chose sera d’autant plus grand que l’approche en était « pénible dans la réalité », comme c’est le cas pour les « animaux parfaitement ignobles » ou les « cadavres », ce dernier exemple se rattachant à l’expérience de ce que fait le temps à l’homme, son caractère redoutablement défaisant, « ekstatique »[22]. Semblablement, pour Hölderlin, le poète présente (darstellt) « le monde à une échelle réduite » (die Welt im verringerten Maasstab) et ne doit pas être incapable, en 1804, de saisir l’infini (das Unendliche) associé à « l’esprit du temps » de chaque « patrie » (Grèce ancienne ou Allemagne moderne). L’ambition démesurée ne dispense pas les poètes de faire, plus modestement, oeuvre didactique durable : les formes de représentation appropriées à leur époque qu’ils mettent en avant « ne sont pas là seulement pour apprendre à comprendre l’esprit du temps [um den Geist der Zeit verstehen zu lernen], mais pour le maintenir et le sentir une fois qu’il est conçu et appris[23] ». Il est donc remarquable que la formule de l’art pour apprendre à connaître, malgré des inflexions différentes — s’abstraire du temps ; s’en pénétrer —, soit commune à Aristote et à Hölderlin.

d) C’est encore moins le fait du hasard ou d’une vague tradition si nous rencontrons chez les deux auteurs, mentionnées avec la plus grande précision quant au moment dramatique, le « milieu » de l’Oedipe, auquel elles renvoient, les notions de « pitié » et de « frayeur ». Aristote :

La reconnaissance la plus belle est celle qui s’accompagne d’un coup de théâtre, comme par exemple celle de l’Oedipe. […] en effet, un tel ensemble — reconnaissance plus coup de théâtre — comportera pitié [eleos] ou frayeur [phobos] (qui caractérisent les actions dont la tragédie est, par hypothèse, la représentation), puisque c’est à l’occasion de tels événements que surviendra le bonheur comme le malheur

P., 52 a 37 — b 3

Hölderlin : « au milieu de la pièce, dans l’échange avec Jocaste, le calme attristé, la gaucherie, l’erreur naïve et digne de pitié [der mitleidswerthe naive Irrtum] de cet homme puissant[24] » ; le « monstrueux » (das Ungeheure[25], qui n’est pas sans évoquer les images d’« animaux parfaitement ignobles »), le formidable du tragique, « comment le dieu-et-homme s’accouple [wie der Gott und Mensch sich paart] », qualifie la scène du dialogue, au milieu de l’Oedipe, entre la mère et le fils incestueux sans le savoir[26] — car la reprise du « der Gott und Mensch sich paart » par « der Gott und der Mensch […] sich mittheilt », quelques lignes plus bas, situe exactement ce « moment » (In solchem Momente…) dans les deux pièces traduites par Hölderlin : « Ainsi se tient Hémon dans Antigone. Ainsi Oedipe lui-même au milieu de la tragédie d’Oedipe[27]. »

e) Il est également pertinent d’établir, à propos de l’Ungeheure, le parallèle entre ce terme hölderlinien et l’« effet violent » (52 b 10) ou le teratôdes (53 b 9, le « monstrueux » (trad. Dupont-Roc et Lallot ; Magnien), l’« horreur » (trad. Lambin)) de la Poétique. L’« effet violent », le pathos, avait d’abord été mis par Aristote sur le même plan que le coup de théâtre et la reconnaissance (P., 52 b 9-13), ce qui se comprend tout à fait puisqu’il venait d’être dit (P., 52 a 37 — b 3) que les pathèmata de la pitié et de la frayeur surviennent en particulier à l’occasion de tels événements dramatiques. Le problème, c’est que le pathos repose, lui, sur « une action causant destruction ou douleur, par exemple les meurtres accomplis sur scène, les grandes douleurs, les blessures et toutes choses du même genre » et que tout cela est moins affaire de mimèsis que de mise en scène spectaculaire. « Ceux qui, assène Aristote, par les moyens du spectacle, produisent non l’effrayant [phoberon], mais seulement le monstrueux [teratôdes], n’ont rien à voir avec la tragédie » (P., 53 b 8-10). Hölderlin n’en fut pas pour autant dissuadé de jouer sur l’ambiguïté du vocable Ungeheure, sur sa connotation d’ébranlement physique immédiat, et de le retenir pour traduire l’effroi proprement tragique. Le même chapitre 14 qui dénonce le teratôdes peut enchaîner : « Voyons donc parmi les événements lesquels sont effrayants [deina[28]] et lesquels pitoyables [oiktra] » (P., 53 b 14-15). S’en tenant au chapitre 11 (P., 52 b 9-13) qui ne dissocie pas « l’effet violent » du coup de théâtre et de la reconnaissance et en fait trois « parties de l’histoire » à part entière, les Remarques choisissent de condenser sous l’Ungeheure les significations ensuite opposées du phoberon et du teratôdes.

f) L’Ungeheure est l’objet d’une katharsis (cf. P., 49 b 24-28) : « le devenir-un illimité se purifie (sich reiniget) par une séparation illimité[29] ». Le sens technique de « purification », d’assainissement, de nettoyage de l’allemand Reinigung accentue la dimension médicale de « purgation » du grec katharsis, dimension qui ne se distingue pas complètement du sens religieux originel de « purification » par l’eau et le feu[30]. Il n’empêche que sur ce point les Remarques sur Oedipe sont un décalque de la Poétique : le tragique est fait pour soulager le spectateur, au final, des maux que la représentation a suscités ou plutôt ressuscités en lui. C’est sur la katharsis que le Grec et l’Allemand sont les plus proches, jusqu’à l’indifférenciation — jusqu’au devenir-un. Aussitôt, la citation de la Souda sonne, juste à cet endroit des Remarques, comme un avertissement : « il était le greffier de la nature[31] ». Il faut prendre ses distances ! La pensée de la Nature (Naturphilosophie) et de la tragédie par Hölderlin ne saurait être, c’est une question vitale, celle d’Aristote.

g) Rassemblons rapidement les derniers éléments de la Poétique dont usent les Remarques dans leur entreprise de différenciation d’avec Aristote. Ils ont tous trait au « système des faits » de l’histoire (sustasis tôn pragmatôn, P., 53 b 2). Il n’est pas négligeable, tout d’abord, que des formulations similaires marquent la durée donnée à l’action tragique dans la Poétique — « la tragédie essaie autant que possible de tenir dans une seule révolution du soleil ou de ne guère s’en écarter » (P., 49 b 12-13) — et dans les Remarques — « dans le cours d’un jour ou d’une oeuvre d’art[32] ». Pareillement, sur le caractère synoptique de l’oeuvre tragique : « une certaine étendue, mais que le regard puisse embrasser aisément » (P., 51 a 4) ; « l’intelligibilité du tout [réclamant] que l’on prenne bien en vue la scène [dass man die Scene ins Auge fasst] où Oedipe interprète [l’oracle de Delphes][33] ». Puis il y a, en écho à la notion d’« enchaînement causal d’événements se [produisant] contre toute attente » (P., 52 a 4), la « connexion infinie mais déterminée de part en part[34] ». Plus prosaïquement, tout s’articule chez Hölderlin, suivant en cela le chapitre 7 de la Poétique, autour des « début », « milieu » (meson/Mitte) et « fin » de l’histoire — voir surtout les Remarques sur Oedipe — et de l’Umkehr (retournement, inversion) — Remarques sur Oedipe, 3 ; Remarques sur Antigone, 3 — qui traduit le metaballein aristotélicien. Enfin, pour le poète allemand comme pour le philosophe grec, dans l’Oedipe, son malheur vient d’une « faute » (harmatia/nefas)[35] commise par le fils de Laïos et Jocaste.

2.2 Différences entre la Poétique et les Remarques

Aristote, d’après Hölderlin, a ignoré l’inscription de l’instant tragique dans le « milieu » que l’Allemand, au contraire, se sera acharné à faire émerger. Nous allons voir se dessiner ces positions respectives en suivant pas à pas le fil des intrigues déroulé dans la deuxième partie des Remarques sur Oedipe et sur Antigone.

a) Aristote — partons de ce contraste entre la Poétique et les Remarques — était conduit à accorder un maximum d’importance au début, à la causalité indivisible de l’histoire d’Oedipe[36], quand Hölderlin voit cette pièce naturellement déséquilibrée du côté de sa fin. Le début de l’Oedipe, d’après le poète, est infime, impondérable, guère plus qu’un mouvement d’humeur, le ton d’une voix, un rien : « L’intelligibilité [Verständlichkeit] du tout repose principalement sur ceci : que l’on prenne bien en vue la scène où Oedipe interprète trop infiniment la sentence de l’oracle [wo Ödipus den Orakelspruch zu unendlich deutet], où il subit la tentation du nefas[37]. » Une interprétation trop infinie, une tentation sacrilège, voilà quels sont les faits objectifs qui peuvent être reprochés à Oedipe lorsque débute la pièce. Sa seule faute éventuelle aux yeux du monde — et qui passe inaperçue parce qu’il est un tyran adulé dans une cité en plein « état d’urgence », ravagée par la peste. La « faute » attribuée à Oedipe par Aristote, le meurtre de son père et l’union avec sa mère, n’appartient pas au « système des faits » du muthos, mais au logos (voir P., chap. 17) du philosophe. Le début d’Antigone, par contre, tragédie dont l’auteur de la Poétique, il faut bien le dire, se désintéresse totalement[38], sous « le manque d’éclat d’un temps modérément tragique », sous les disputes autour d’une dépouille, après la bataille, « dont l’objet n’a proprement aucun intérêt pour le coeur » du spectateur, le début de la pièce « suit pourtant de la manière la plus démesurée l’esprit du temps dans son arrachement[39] ». La situation, si l’on se fonde sur ces analyses de Hölderlin, serait assez paradoxale : Aristote s’est trompé de pièce de référence. Il a porté l’Oedipe aux nues, mais c’est l’Antigone qui correspond à sa théorie de la causalité.

b) Remarques sur Oedipe :

Car la sentence de l’oracle dit : Clairement il nous a prié, Phoïbos, le roi : / On doit, cette souillure nourrie sur le sol, la chasser / Du pays, ne pas nourrir l’inguérissable. Cela pourrait vouloir dire : érigez, de manière générale, une justice pure et dure, maintenez un bon ordre civil. Mais, là-dessus, Oedipe parle aussitôt en prêtre : Par quelle purification [ « Reinigung » ], etc. […]

Ainsi viennent à être réunies la sentence de l’oracle et l’histoire de la mort de Laïos qui n’y était pas nécessairement impliquée. Et du coup, dans la scène qui suit aussitôt, pris d’un soupçon courroucé, l’esprit d’Oedipe, omniscient, profère expressément le nefas[40] […].

Oedipe va prononcer lui-même sa propre malédiction. À considérer l’histoire de Sophocle sans arrière-pensées, ce personnage est dès lors seul responsable de l’engrenage qui le conduit à sa perte. Il n’est pas du tout cet homme quelconque que nous vante Aristote (P., 53 a 7-12). Il est le monarque absolu, affligé d’un caractère épouvantablement susceptible et dominateur. Il prétend s’exprimer au nom du divin.

c) La force et la rapidité des premières représentations de l’Antigone sont telles que l’on ne reprend conscience, ennuyés que nous étions par l’inopportunité de cette affaire de pompes funèbres[41] et par la légèreté d’Antigone — « Amabilité, intelligence dans l’infortune. Naïveté rêveuse[42] » —, nous ne reprenons nos esprits, si nous les reprenons, qu’avec un retard qui rend presque insoutenable l’éveil de ce qui saisit l’homme « à l’extrême de sa puissance là où commence la seconde moitié ». Nous nous sommes fourvoyés. La tiédeur ou l’indifférence, l’objectivité ne sont plus de mise. À moins que… si ! Il faut tenir, se raccrocher au monde sensible — « l’objet sensible ne franchit que la moitié de la distance » — face à ce qui « se manifeste alors, sauvage, n’ayant aucun égard pour les hommes, comme un esprit au grand jour, mais au contraire sans égards, en tant qu’esprit de la sauvagerie non écrite, éternellement vivante, et du monde des morts ». La fin de la première moitié et le début de la deuxième, ce qu’indique là Hölderlin en préambule à ses Remarques sur Antigone, 2, ce sont les coordonnées exactes du milieu, « moment le plus risqué dans le cours d’un jour ou d’une oeuvre d’art ». Nous y sommes pris et partagés entre ce que saisit l’homme, la froide objectivité, et ce qui le saisit, l’impulsivité métaphysique, ou « l’esprit du temps et de la nature » (der Geist der Zeit und Natur). Entre la loi humaine — Créon : « Par quelle audace as-tu enfreint une telle loi ? » (v. 466) — et la loi divine — Antigone : « Par ceci : que mon Zeus ne m’en a pas instruite » (v. 467) —, entre la sèche hiérarchie — Créon : « Pourtant, au rang des bons, les pires ne sont pas à mettre » (v. 541) — et la subversion de tout ordre — Antigone : « Qui sait, en bas règne peut-être un autre usage » (v. 542). Bercé par cette cadence binaire, j’ai été transporté comme par enchantement, sans que je voie le temps passer, depuis le début jusqu’au milieu de la pièce. Il me faut me réveiller maintenant. « C’est dans ce moment, prévient Hölderlin, que l’homme doit le plus fermement tenir bon, pour cette raison que c’est là aussi qu’il se dresse le plus ouvertement dans son caractère. » Tous mes sens s’aiguisent, toutes mes facultés se tendent : et représentation et sensation et raisonnement nourrissent un affrontement « à l’extrême de la sauvagerie » entre l’ici-bas et l’au-delà. Confondant renversement. L’essence de la tragédie selon Aristote supposait qu’elle représente trois « objets » (ha, l’histoire, les caractères, la pensée, voir P., 50 a 7-15) au moyen du rythme (vers et chant) ; le tragique de Hölderlin présente ou expose (darstellt) un rythme, le calcul d’un rythme au moyen de l’exercice combiné de trois « facultés[43] ». Et, outre que, s’il est vrai que la tragédie représente un « rythme » au sens d’une « structure métrique » (cf. ci-dessus ressemblances a et b), nous tenons certainement là la clef de la qualification par Hölderlin de la scène de Tirésias de « césure », remarquons bien que la correspondance entre les « objets » de la Poétique et les « facultés » des Remarques peut tout à fait être établie terme à terme. Les verschiedenen Vermögen conditionnent la production, pour la Vorstellung, de l’« histoire » (muthos), pour l’Empfindung, l’homme ayant été défini dans les Remarques sur Oedipe, 1, comme ein Empfindungssystem, du « caractère » (èthos), et, pour le Räsonnement, de la « pensée » (dianoia). Tout se passe comme si, comme on dit, d’Aristote à Hölderlin, les causes formelle et matérielle de la tragédie avaient été interverties. Ou comme si l’idée, sous-jacente dans la Poétique et qui gouverne les interprétations d’Aristote, de totalité organique de la tragédie, avait été retournée par le traducteur des Trauerspiele, non pas « relevée », mais détournée de son sens originel, largement métaphysique, afin de lui restituer un sens vivant, non métaphorique[44].

d) Calcul et « apprentissages » (mathèseis, P., 48b, 7) ? Dans les Remarques sur Oedipe et sur Antigone, Hölderlin insiste à chaque fois sur le lien à établir entre césure et milieu. C’est la tâche du spectateur, sa responsabilité.

D’où, au milieu de la pièce, dans l’échange avec Jocaste, le calme attristé, la gaucherie, l’erreur naïve et digne de pitié de cet homme puissant, là où il raconte à Jocaste ce qu’il présume être son lieu de naissance et lui parle de Polybe, qu’il redoute de tuer parce qu’il serait son père, et de Mérope qu’il veut fuir, elle qui serait sa mère, pour ne pas l’épouser, selon les paroles de Tirésias, alors que celui-ci lui avait pourtant dit qu’il était le meurtrier de Laïos et que Laïos était son père[45].

Créon : « À rester fidèle à mon origine, suis-je faux ? » / Hémon : « Fidèle tu ne l’es pas. Tu ne tiens pas sacré le nom de Dieu. » / au lieu de : tu piétines les honneurs des dieux. Il était tout à fait nécessaire ici de modifier la formule sacrée parce que, en plein milieu, elle est lourde de sens, dans son sérieux et comme parole autonome, à même laquelle tout le reste s’objective et se transfigure. / […] [Sans doute sont modifiables les] noms sacrés sous lesquels le Plus Haut est ressenti et advient. La réplique [de Tirésias] se rapporte à la proclamation de Créon. / « […] Tu n’auras plus longtemps à couver, / Désormais, sous un Soleil jaloux. » / Sur terre, parmi les hommes, le Soleil, de même qu’il devient physiquement relatif, peut de manière tout aussi effective devenir relatif au sens moral[46].

Au milieu sont rappelées (Oedipe) ou appelées (Antigone) les paroles de Tirésias. Elles ne reçoivent leur signification qu’à ce moment-là. À l’inverse, sans la césure, le milieu ne serait tout simplement pas perceptible. Et c’est bien ce qui est arrivé à Aristote. La portée de la « césure », c’est-à-dire de l’intervention de Tirésias dans le cours du drame d’Oedipe, lui a complètement échappé. Conséquence : le Grec et l’Allemand, une allusion y avait été faite ci-dessus (ressemblance d), le premier d’ailleurs sous les espèces du « coup de théâtre » et de la « reconnaissance », le second comme synonyme de révolution, ne voient pas dans la même scène le renversement de l’Oedipe. Tirésias embarrasse Aristote. Il ne sait pas quoi en penser ni comment lui assigner une place dans sa philosophie du tragique :

Il est donc évident que le dénouement de chaque histoire doit aussi résulter de l’histoire elle-même, et non d’un recours à la machine [mèkhanè] comme dans Médée et dans l’Iliade pour la scène de l’embarquement : la machine[47] ne doit être utilisée que pour les événements extérieurs à la pièce, ceux qui sont arrivés précédemment et dont l’homme ne peut avoir connaissance, ou ceux qui arriveront plus tard et qui exigent une prédiction annoncée par quelqu’un : car nous reconnaissons aux dieux le don de tout voir. Mais il ne doit y avoir rien d’irrationnel [alogon] dans les faits ; ou, si c’est le cas, que ce soit en dehors de la tragédie comme dans l’Oedipe de Sophocle[48] (P., 54 a 37 — b 8).

Tirésias n’est pas une représentation parmi d’autres soumises à la chronologie. Sa parole, lorsqu’elle est libérée, révèle ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Comment assumer un tel « phénomène » surnaturel ? Aristote paraît certes — comment faire autrement ? — le tolérer, en tant que survivance du merveilleux épique et paramètre exploitable de l’effet de surprise[49], à condition que la chaîne causale de ce qui est donné à voir sur scène ne soit pas rompue. Tel n’est pourtant pas tout à fait le cas et Hölderlin en fera toute la question du tragique.

e) Remarques sur Oedipe :

D’où ensuite, au début de la seconde moitié, dans la scène avec le messager de Corinthe, alors qu’il est à nouveau tenté de vivre, la lutte désespérée pour revenir à soi, l’effort abaissant et presque impudique pour se maîtriser, la recherche extravagante et hagarde d’une conscience. / […] / Pour finir, dans les propos, règne surtout la quête démente d’une conscience[50].

La scène du messager de Corinthe relance l’action, mais elle n’a pas, chez Hölderlin, la centralité que lui confère Aristote. Elle met en branle de façon sensible l’attraction qui précipite tout vers la fin. Elle se confondrait, pour un peu, avec cette fin. La scène dont il est ici question ne fait pas et n’a jamais fait, faut-il lire entre les lignes des Remarques, un « milieu ».

f) Dès le milieu de l’Antigone, le sort en est jeté. Antigone est pour ainsi dire déjà morte et tout semble joué. Entre le moment où Hémon sort de scène et celui où Tirésias y fait son entrée, Antigone se lamente, Créon s’exaspère, et le choeur prend de la hauteur. Aristote avait recommandé de « travailler l’expression dans les parties sans action et qui ne comportent ni caractère ni pensée, car, inversement, trop de brillant dans l’expression détourne l’attention du caractère et de la pensée » (P., 60 b 2-5). Hölderlin voit au contraire dans le métaphorique de ces dialogues ce qui caractérise le plus justement les personnages, à commencer par l’identification d’Antigone à Niobé[51] : « On m’a dit que semblable au désert elle est devenue, etc. / Sans doute le plus haut trait d’Antigone. L’insolence sublime, pour autant que le délire sacré est la plus haute manifestation de l’homme, et plus âme ici que parole, surpasse tout le reste de ce qu’elle a pu dire[52]. » Qu’est-ce que la « métaphore » (metaphora) ? Hölderlin va discuter dans cette partie des Remarques la définition qui en est donnée aux chapitres 21 et 22 de la Poétique :

La métaphore est l’application d’un nom impropre, par déplacement[53] soit du genre à l’espèce, soit de l’espèce au genre, soit de l’espèce à l’espèce, soit selon un rapport d’analogie. [Exemples : mon vaisseau est arrêté (pour est mouillé) là ; Ulysse a accompli dix mille (pour un grand nombre) exploits ; ayant puisé (pour coupé, au sens d’enlever) sa vie avec le bronze et ayant coupé (pour puisé, au sens d’enlever) avec le bronze indestructible].

Il y a analogie lorsque le second terme est au premier ce que le quatrième est au troisième ; on remplacera alors le second par le quatrième ou le quatrième par le second, et parfois on ajoute le terme auquel se rapporte celui qu’on a remplacé. [Exemples : bouclier de Dionysos, coupe d’Arès, vieillesse du jour, soir de la vie].

Dans certains cas, il n’y a pas de nom existant pour désigner l’un des termes de l’analogie mais on n’en fera pas moins la métaphore. Par exemple, jeter le grain c’est semer, mais pour la flamme qui vient du soleil, il n’y a pas de nom ; cependant cette action est au soleil ce que semer est au grain, si bien qu’on a pu dire : semant la flamme divine. […]

P., 57 b 6-30

[…] [L]e plus important de beaucoup, c’est de savoir faire les métaphores ; car cela seul ne peut être repris d’un autre, et c’est le signe d’une nature bien douée. Bien faire les métaphores, c’est voir le semblable

P., 59 a 5-8

« Où a-t-on jamais vu, s’écriera Jacques Derrida, qu’il y a le même rapport entre le soleil et ses rayons qu’entre l’ensemencement et la semence ? Si cette analogie s’impose — et elle le fait — c’est que, dans le langage, elle passe par une chaîne longue et peu visible dont il est bien difficile, et non seulement à Aristote, d’exhiber le premier bout. » — Et cette analogie, « [q] u’y trouver d’autre sinon la métaphore de la domination, accrue de son pouvoir de dissimulation qui lui permet d’échapper à la maîtrise : Dieu ou le Soleil ?[54] ». Les remarques hölderliniennes auront rigoureusement décrit l’arc que dessinent ces deux réflexions de Derrida. Le premier bout de la chaîne signifiante « semant la flamme divine », c’est-à-dire le premier terme de sa série causale, est exhibé dans la Métaphysique[55], et c’est le Soleil relayant, au sens propre, l’action du Premier Moteur. L’action de « semer » du Soleil — se projeter sur terre pour faire advenir la vie et la mort — n’avait rien en elle-même, dans l’esprit du Grec, d’une métaphore. Si métaphore il y a, elle consiste à faire passer le qualificatif de flamme divine. Il est alors frappant de constater comment Hölderlin, à rebours du texte même de Sophocle, dans la traduction et le commentaire du choeur d’Antigone qui précède l’arrivée de Tirésias, passe sous silence la fécondation de Danaé par la « pluie d’or » de Zeus, déchristianisant le mythe, pour insister, de son côté, sur la manière dont il convient d’y nommer Dieu. L’Allemand juge que le bon mythe et la bonne métaphore du divin ramènent l’homme, « contrairement à [son] éternelle tendance », sur terre. Antigone, condamnée à être enterrée vivante, est bel et bien une Niobé, une image du génie immature, rendue stérile par sa propre virtuosité héroïque et son insolence (hubris). Tandis que Danaé, innocente, accepte de prendre la mesure divine du temps, accepte de prendre sur elle « le simple cours des heures » qu’elle endure recluse.

« Elle comptait au Père du Temps / Les coups de l’heure, les dorés. » / au lieu de : elle administrait pour Zeus le devenir et ses flots d’or[56]. Pour le rapprocher davantage de notre mode de représentation. De manière plus ou moins déterminée, c’est bien Zeus qui doit être dit. Mais sérieusement, de préférence : Père du Temps, ou : Père de la Terre, parce que c’est son caractère, contrairement à l’éternelle tendance, de retourner [kehren] l’aspiration à quitter ce monde pour l’autre en une aspiration à quitter un autre monde pour celui-ci. C’est que partout il nous faut présenter les mythes de manière plus probante[57].

Grâce à la mesure du temps qu’il offre[58], il s’agit de relativiser la domination du Soleil. Il n’est plus l’expression physique du métaphysique. Ne serait-il que le nom à donner au divin (un nom donné au « Père », et pas le Nom-du-Père[59]), une métaphore, un mythe — sans doute les deux principaux modes de la mimèsis pour apprendre à connaître ce qui est — auxquels il ne faut pas se laisser prendre, dont il faudrait se déprendre ? Oui, non seulement Hölderlin n’attribue plus, à la manière d’Aristote, du divin, en sous-main, au Soleil, mais il lui semble à l’inverse que Dieu doive se réduire désormais à ce qui du solaire rythme ici-bas, sans plus, l’avant et l’après.

g) Enfin, en subordonnant toute sa pensée de la tragédie au type de l’Oedipe — l’Antigone, nous l’avons dit, n’étant citée qu’une fois dans la Poétique (54 a 1), et pour en désapprouver, vraisemblablement, le milieu pointé par le poète allemand —, si l’on en croit Hölderlin pour qui celle-là est une pièce moins proprement grecque que celle-ci[60], Aristote, ce « greffier de la nature », aura été, aux yeux du rédacteur des Remarques, le grand ignorant du naturel grec. Le Stagirite s’était mépris, fatalement, sur le caractère mythologique de sa propre métaphore solaire du divin. Il négligera, dans le même esprit, la nature mythique de l’Oedipe pour s’arrêter à son déroulement causal du début vers la fin. L’Oedipe de Sophocle n’en demeure pas moins un mythe de la causalité tirant habilement le fil de ses représentations depuis la chute de l’histoire — l’Antigone répondant effectivement mieux à une logique de la fiction qui pousse les protagonistes en avant.

3. Positions de la physique et de la métaphysique aristotéliciennes

Une fois relevées les ressemblances et les différences entre la Poétique et les Remarques, nous constatons qu’à partir d’une discussion du « système des faits » tragique et en particulier de la notion de « milieu » de la tragédie, Hölderlin paraît en venir — au travers de sa figuration du « Soleil » comme puissance de temporalisation — à une condamnation des conceptions aristotéliciennes du temps et du divin. Afin de déterminer plus exactement en quoi celles-ci et la philosophie de l’art d’Aristote se recouperaient, il nous faut maintenant reparcourir et analyser la Poétique à la lumière de la position de Hölderlin. D’après l’Allemand, le Grec n’ayant pas su prendre en compte la mèkhanè de la pièce Oedipe, il ne pouvait calculer avec rigueur, sur la base de simples « impressions », les coordonnées du « milieu » : celui-ci, soutient Hölderlin, est constitué du dialogue entre Jocaste et Oedipe (fin de l’Acte III, selon le découpage moderne qu’il a adopté) et non des révélations du messager de Corinthe (début de l’Acte IV). Mais c’est toute la compréhension aristotélicienne du processus tragique privilégiant, au détriment de la « fin » de l’Oedipe, le « début » de cette tragédie de la prédestination qui était menacée de déséquilibre et d’affolement. Comment et pourquoi l’auteur de la Poétique a-t-il pu commettre cette succession d’erreurs ?

3.1 Relecture de la Poétique d’après les Remarques

Définissant l’essence de la tragédie, le chapitre 6 de la Poétique parle en premier lieu de « la représentation d’une action noble menée jusqu’à son terme [teleias] et ayant une certaine étendue [megethos] » (P., 49 b 24-25). Le chapitre 7 rassemble ensuite ces deux déterminations du muthos tragique sous le concept de « totalité » (holon) incluant « un début, un milieu (meson) et une fin » (P., 50 b 26) avec la précision suivante : « pour fixer grossièrement une limite, disons que l’étendue [de la tragédie] qui permet le renversement [metaballein] du malheur au bonheur ou du bonheur au malheur par une série d’événements enchaînés selon le vraisemblable ou le nécessaire fournit une délimitation satisfaisante de la longueur » (P., 51 a 11-15). Nous en déduisons que le tout de la tragédie s’organise, « la beauté [résidant] dans l’étendue et dans l’ordonnance » (P., 50 b 37), autour du milieu, véritable centre de symétrie de la structure tragique[61]. — Il n’est pas indifférent pour notre propos de noter en passant que le chapitre 8 de la Poétique développe l’argument de l’Ethique à Nicomaque sur la médiété (mesotès) des « oeuvres bien réussies[62] » auxquelles il est impossible de rien retrancher ni ajouter : « […] [L]’histoire [tragique], qui est représentation d’action, doit l’être d’une action une et qui forme un tout ; et les parties que constituent les faits doivent être agencées de telle sorte que, si l’une d’elles est déplacée ou supprimée, le tout soit disloqué et bouleversé. Car ce dont l’adjonction ou la suppression n’a aucune conséquence visible n’est pas une partie du tout » (P., 51 a 32-35)[63]. — Quelle est cependant, dans la tragédie, la nature exacte du milieu ? Aux chapitres 9 et 10 de la Poétique, il est recommandé de bâtir des histoires qui comportent un « enchaînement causal d’événements se [produisant] contre toute attente » (P., 52 a 4) c’est-à-dire une action « « complexe » […] où le renversement [metabasis] se fait avec reconnaissance [anagnôrismos] ou coup de théâtre [peripeteia] ou les deux » (P., 52 a 17). Il est donc permis de penser que le milieu d’une tragédie se compose, idéalement, d’une scène de reconnaissance — « renversement [metabolè] qui fait passer de l’ignorance à la connaissance, révélant alliance ou hostilité entre ceux qui sont à mi-chemin du bonheur ou du malheur » (P., 52 a 30-31, trad. modifiée) — doublée d’un coup de théâtre — « renversement [metabolè] qui inverse l’effet des actions » (P., 52 a 22-23). « [U]n tel ensemble — reconnaissance plus coup de théâtre —, ajoute Aristote au chapitre 11, comportera pitié ou frayeur (qui caractérisent les actions dont la tragédie est, par hypothèse, la représentation), puisque c’est à l’occasion de tels événements que surviendra le bonheur comme le malheur » (P., 52 a 37-b3). Tout se joue bien, par conséquent, au milieu : pitié et frayeur, dont le chapitre 14 nous dira que c’est le plaisir propre de la tragédie que de les faire naître par la représentation (P., 53 b 11-14) ; bonheur et malheur, renvoyant aux situations initiale et finale de l’histoire. La seule Oedipe de Sophocle, qu’Aristote a ici en vue — « quelqu’un vient pour réconforter Oedipe et le délivrer de ses craintes au sujet de sa mère ; mais, en lui révélant son identité, il fait l’inverse » (P., 52 a 24-26) — et qui constitue la tragédie idéale, suffit à le prouver. Les chapitres 13 et 14 confirment encore, plus abstraitement, son importance tant du point de vue du profil éthique d’Oedipe, qui est un « homme moyen » (P., 53 a 7, ho metaxu) tenant le « juste milieu[64] » entre la vraie méchanceté et la plus grande vertu, que du « système des faits » (P., 53 b 2) de cette pièce qui présenté à l’état brut, sans aucun jeu d’acteurs, produit les émotions tragiques. Le chapitre 16 y revient précisément pour vanter le choc d’une « reconnaissance », entièrement intégrée aux faits, concentrée dans la scène du messager de Corinthe[65]. — Mais passons : les chapitres 17 et 18 démentent notre lecture et retirent à un « milieu » de la tragédie toute pertinence structurale. Dans le « schéma général » (katholou), ou « argument » (logos), de l’Iphigénie en Tauride dressé par Aristote, la forme spécifique de la reconnaissance ne compte pas (P., 55 b 9-11). Elle est accessoire, au choix : double chez Euripide (excellente pour la reconnaissance d’Iphigénie à l’occasion de sa lecture à haute voix de la lettre qu’elle veut adresser aux siens par l’intermédiaire du compagnon d’Oreste qu’elle épargne ; « étrangère à l’art poétique » pour la reconnaissance d’Oreste par sa soeur[66]) ou « par raisonnement », conforme à la vraisemblance quoique guère brillante, chez Polyidos[67] (Oreste rapproche son sacrifice et celui de sa soeur dans une exclamation qui retient la main de celle-ci). De toute façon, dans un tel schéma, un hypothétique « milieu » (reconnaissance plus coup de théâtre), repoussé vers la fin, perdrait sa centralité : « Une jeune fille est sacrifiée et disparaît à l’insu de ses sacrificateurs ; installée dans un autre pays où l’usage veut que l’on sacrifie les étrangers à la déesse, elle reçoit ce sacerdoce. Plus tard, voici que le frère de la prêtresse arrive. […] Il vient, il est pris, et, au moment où il va être sacrifié, il se fait connaître […] ; à la suite de quoi il est sauvé [souligné] » (P., 55 b 2-12). Le reste, même s’il doit être « approprié », n’est qu’épisodes (epeisodia) inessentiels (P., 55 b 12-23). Les premières lignes du chapitre 18 font effectivement disparaître la moindre apparence d’un « milieu » autonome :

Toute tragédie se compose d’un nouement et d’un dénouement ; le nouement comprend les événements extérieurs à l’histoire et souvent une partie des événements intérieurs. J’appelle nouement ce qui va du début jusqu’à la partie qui précède immédiatement le renversement [metabasis] qui conduit au bonheur ou au malheur, dénouement ce qui va du début de ce renversement jusqu’à la fin

P., 55 b 24-32

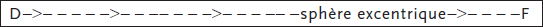

Et il n’est pas interdit de penser, en se référant aux considérations précédentes sur le « schéma général », que « [les] données extérieures [puissent constituer] à elles seules le nouement et que l’action de la tragédie ne soit autre que l’accomplissement du dénouement : l’Oedipe Roi de Sophocle pourrait illustrer ce cas[68] ». Le « milieu » du muthos concentrant, selon les chapitres 7 à 16 de la Poétique, un renversement composé d’un coup de théâtre et d’une reconnaissance, ce « milieu » précis renverrait au début de l’action dramatique ? Disons que le logos d’Aristote doit précéder et absorber, en quelque sorte, le muthos du poète. Le milieu du muthos était déjà devenu la fin du logos — « Oreste est sauvé » et la suite racontée par Euripide est accessoire du point de vue du logos. Or, le début du muthos changé en « milieu » du logos — l’action proprement dite de l’Iphigénie débute, dans le « schéma général » d’Aristote, avec l’expression « plus tard » marquant très certainement le commencement du dénouement —, la tragédie n’est plus, quel qu’en soit l’abord, qu’un milieu, autrement dit « la tragédie complexe, tout entière constituée du coup de théâtre et de la reconnaissance » (P., 55 b 33-34), n’a plus de « milieu » distinct. En effet, le logos de l’Oedipe est assez aisément reconstructible dans l’esprit de la Poétique : 1) la scène du messager de Corinthe (« Oedipe est reconnu ») en clôturerait le « schéma général » ; 2) l’action dramatique en elle-même, le muthos de Sophocle, y coïnciderait dès le départ avec ce dénouement. Soit : 1) tout est dans le « milieu », dans une scène précise de l’Oedipe ; 2) il n’y a pas de « milieu » particulier qui vaille pour le logos.

Figure 4

3.2 Poétique et Physique IV (10-14)

1) Tout est dans le « milieu ». 2) Il n’y a pas de « milieu ». Nous retrouvons mot pour mot ces développements dans les chapitres de la Physique qu’Aristote consacre à l’analyse du temps. Le livre IV n’y parvient à définir le temps — « le nombre du mouvement selon l’avant et l’après[69] » — qu’après avoir supposé un « milieu », un meson[70] entre deux instants, celui d’avant et celui d’après, pensés comme des extrémités différentes de ce milieu. Ce milieu, est-il précisé un peu plus loin, ne marque pas lui-même l’avant et l’après en un instant, à la manière d’un point, sans quoi le temps s’arrêterait. Le temps est continu. Un instant ne le divise jamais qu’en puissance, et si deux instants le limitent selon l’avant et l’après, c’est « à la manière des extrémités d’une même ligne qui n’aurait pas de parties[71] ». — En suivant sans états d’âme la direction indiquée par Hölderlin dans ses Remarques, nous sommes tombés là sur les thèses avancées par Goldschmidt il y a une trentaine d’années, mais, il est vrai, dans une intention tout à fait apologétique, au sujet d’Aristote. Par ce biais providentiel, la position du philosophe grec qu’avait pointée le poète allemand se comprendra d’autant mieux qu’elle nous ramène explicitement à Hegel.

Le magistral commentaire par Victor Goldschmidt de la pensée aristotélicienne du temps physique et du temps tragique, abordant ce double aspect du « milieu » — il est tout ; il n’est pas — sous l’angle du concept d’« instant » (nun), va nous permettre de réexaminer à nouveaux frais la question du meson dans la Poétique. Pour cet exégète, la lecture de Dupont-Roc et Lallot qui voudrait que le nouement de l’Oedipe Roi soit déjà effectué avant le début de l’action dramatique est incompréhensible. Il rappelle que le « milieu » de cette pièce, c’est-à-dire « la partie extrême du noeud et le début du dénouement[72] », est indiqué au chapitre 11 de la Poétique. C’est la scène du messager de Corinthe. Et Goldschmidt n’hésite pas à assimiler ce « milieu » de la tragédie à l’« instant » tel que le conceptualise le Traité du temps :

[C]e caractère propre à l’argument tout entier [d’une pièce] se concentre […] dans une seule partie, laquelle, comparable à l’instant dans l’analyse du temps, relie et divise tout ensemble et, tout ensemble, est fin et commencement (Phys., IV, 13, 222 a 10-20). L’instant, sans doute, ainsi que le point dans la ligne, ne divisent qu’« en puissance » et ne sont pas des « parties », à moins d’« en user comme d’une dualité » (Phys., IV, 11, 220 a 12), ce qui se produit, précisément, ici : la « partie extrême » du noeud est en même temps ce « à partir de quoi » se fait le « passage » à l’adversité ou au bonheur, c’est-à-dire le « début » du dénouement[73] […].

La parenté de cette conception avec les analyses plus « abstraites » de la Physique est trop évidente pour qu’il soit besoin d’y insister. Rappelons seulement que la tragédie avait été définie comme un tout, ayant un commencement, un milieu et une fin […]. La partie qui sépare le noeud et le dénouement constitue précisément le milieu, puisque « le milieu devient commencement et fin, commencement de la ligne postérieure et fin de la première »

Phys., VIII, 8, 262 a 25-26[74]

La dernière citation, on s’en sera aperçu, renvoie bien au-delà du Traité du temps au livre de la Physique qui traite du Premier Moteur. Cela ne doit pas nous surprendre. Goldschmidt avait auparavant conclu son commentaire de Physique IV, 10-14, par une tentative de résoudre le problème des deux conceptions de l’instant, difficiles à concilier, qui se rencontrent chez Aristote : l’instant comme point et comme limite et, dans l’Éthique à Nicomaque, X, 3, l’instant comme totalité[75]. Il nous est impossible de détailler ici le processus éminemment complexe qui conduit à la solution de Goldschmidt[76]. Il était parvenu à cette solution que « [l]e dernier instant précédant l’acte assume une double fonction : il termine le mouvement […] antécédent, et commence l’acte — par où le temps est proprement arrêté [dans la conscience] : le plaisir peut être soustrait au temps, le “tout achevé” qu’il constitue présente une “continuité” […] et un “toujours” appelé à une durée sans fin, où nous éprouvons comme un avant-goût de la condition divine[77] ». Mais Goldschmidt va plus loin. Selon lui, les deux conceptions aristotéliciennes de l’instant, certes distinctes, sont l’objet, dans la Physique et l’Ethique, de transformations « dialectiques[78] ». Ainsi et surtout, le VIIIe livre de la première commence par déduire le temps infini de l’instant et le même mouvement d’« expansion » permet, au chapitre 9, de rendre compte de l’engendrement du cercle et de la sphère à partir de leur centre « en sorte que l’instant, qui avait servi dans la translation rectiligne à situer le mobile, témoigne ici de la stabilité du mouvement circulaire, et s’étend, en un sens, à la dimension de la sphère entière[79] ».

La Poétique, pour Goldschmidt, « contient comme un condensé de la philosophie même de l’auteur, et peut se comprendre comme une transposition de cette philosophie sur le plan de la poésie[80] ». S’il n’admet pas, par conséquent, que Dupont-Roc et Lallot situent le nouement avant le début de l’Oedipe Roi, c’est parce qu’il est essentiel de maintenir le premier temps du processus : le « milieu » (i. e. une scène précise) de l’action tragique en est le tout. Il revient à un second temps d’actualiser cette totalité entre début et fin. Alors, et seulement alors, il n’y a plus de limites, si l’on peut dire, au sein du tout. « [L]’action dramatique, en tant que tout (holon), est [hors du temps] », assure enfin Victor Goldschmidt, comme le plaisir « qui, en tant que tout, n’est pas non plus dans le temps (Eth. Nic., X, 3, 1174 a 17)[81] ». Le philosophe sait reconnaître dans la fable tragique, écrit-il, « comme l’image du Premier Moteur[82] ». Que le terme plotinien d’éternité, qui nomme le tout d’Aristote, « soit repris dans la théorie hégélienne du temps pourrait attester qu’il ne s’agit pas ici d’archéologie ». Ce sont là les tout derniers mots de Goldschmidt[83]. Ignorent-ils délibérément voire prennent-ils en toute connaissance de cause le contre-pied de la célèbre note de Sein und Zeit[84] accusant Hegel d’avoir « paraphrasé » dès Iéna, sans jamais y revenir, la conception vulgaire et traditionnelle du temps de la Physique ? Ils ne voient rien de périmé, à l’inverse, dans une théorie métaphysique du temps restée fidèle aux visées d’Aristote ? Heureusement pour nous Jacques Derrida, dans « ousia et grammè », avait déjà élucidé un apparemment si grand anachronisme en démontrant que le Traité du temps définit celui-ci « [d]e façon rigoureusement dialectique : non pas au sens étroitement aristotélicien mais déjà au sens hégélien[85] ». L’exemple type de la logique partagée par Hegel et Aristote n’est autre, aux dires de Derrida, que l’instant-point « qui ne tient son existence que de la ligne en acte » et dont la limitation est incessamment levée par le cercle[86].

3.3 Les prémisses aristotéliciennes de la pensée dialectique

Il ne faudrait pas méconnaître non plus cependant que, pour ce qui est de l’interprétation spécifique de la tragédie, l’opération dialectique de suppression-conservation du milieu aboutit chez Hegel et Aristote à des résultats diamétralement opposés[87]. Pour le premier, d’une part, le tout du tragique tourne autour de la seule Antigone de Sophocle et, pour le second, absolument rien ne vaut son Oedipe. L’auteur de la Phénoménologie de l’Esprit, d’autre part, estime que tout se joue à la fin du drame et celui de la Physique, au contraire, au début de l’histoire. Cette priorité donnée par Aristote au début du « système des faits » n’a pas été suffisamment remarquée. La définition de l’ousia de la tragédie, au chapitre 6 de la Poétique, découle ainsi, très explicitement, de la pensée de la causalité exposée au chapitre Physique II, 3[88] : « La tragédie est [1° sa cause formelle : ] la représentation d’une action noble, menée jusqu’à son terme et ayant une certaine étendue, [2° sa cause matérielle : ] au moyen d’un langage relevé d’assaisonnements d’espèces variées, utilisées séparément selon les parties de l’oeuvre ; [3° sa cause efficiente (« ce qui produit de ce qui se produit ») : ] la représentation est mise en oeuvre par les personnages du drame et n’a pas recours à la narration ; et [4° sa cause finale : ], en représentant la pitié et la frayeur, elle réalise une épuration de ce genre d’émotions » (P., 49 b 24-28). Or, qui dit causalité dit toujours « établir la cause première[89] ». Il ne serait pas inenvisageable, d’autant que la Poétique s’apparente à un traité d’écriture à l’usage des dramaturges et que la Physique glose sur les modes de causes qu’est le sculpteur pour la statue[90], de placer le poète à l’origine de l’action et des caractères représentés[91], et d’en faire la première cause motrice de la tragédie. Mais, sur un plan strictement logique, ce n’est pas le créateur du poème tragique qui prime, c’est « l’agencement systématique même de l’histoire » (P., 52 a 18) qui nous fait dire, conformément à l’esprit du holon[92] : « ceci se produit à cause de cela » et non « ceci se produit après cela » (voir P., chap. 10). Nous pouvons lire à présent cet extrait de la Métaphysique :

Pour les intermédiaires, en effet, en dehors desquels se trouve un dernier terme et un terme antérieur, le terme antérieur est nécessairement la cause des termes suivants. Car s’il nous fallait dire lequel des trois termes est cause nous répondrions que c’est le premier. Ce n’est sûrement pas le dernier, car le terme final n’est cause de rien ; ce n’est pas non plus l’intermédiaire, car il n’est cause que d’un seul. Peu importe d’ailleurs que cet intermédiaire soit un ou plusieurs, infini ou fini en nombre. Mais des séries qui sont infinies de cette façon, et de l’infini en général, tous les termes également ne sont que des intermédiaires, jusqu’au terme présent exclusivement ; de sorte que s’il n’y a pas de premier terme, il n’y a absolument pas de cause[93].

Dans le tragique d’Aristote, le premier terme de la série causale des faits du muthos, le début de l’histoire, contient tout ce qui suit. Le « milieu » s’en trouverait dialectiquement aboli. Nous avons vu que c’est dans les textes d’Aristote portant sur le temps et sur la tragédie que le recours au meson s’avère décisif, et que c’est là aussi que ce concept doit opérer jusqu’à auto-occultation complète. « Aristote, déclare Derrida, affirme les contraires ou plutôt définit le temps comme dialectique des contraires et solution des contradictions qui apparaissent en termes d’espace[94]. » Grâce aux Remarques sur Sophocle de Hölderlin, nous savons aujourd’hui avec quelque certitude que la lecture aristotélicienne de l’Oedipe aura inspiré une telle « dialectique », et illustré son fourvoiement.

Avec une lucidité sans faille, le poète est allé contre la causalité d’Aristote appliquée à l’Oedipe. Alors que la cause y entraînerait soi-disant l’effet, l’après devant s’y articuler logiquement à l’avant et être motivé par lui, Hölderlin note le contraire : dans l’Oedipe, les premières représentations sont plus entraînées par les suivantes, l’effet y motivant en quelque sorte la cause. Par anticipation, il contredit tout autant Hegel dont la compréhension de l’Antigone et de ses péripéties ne sera qu’un prétexte pour asseoir une téléologie de l’Esprit. Mais ce sont bien les attitudes follement intransigeantes et provocatrices d’Antigone et Créon qui poussent le dieu à sortir de sa réserve. Ce n’est même pas vraiment celui-ci qui, dans l’Antigone, aura décidé des crimes et des châtiments puisque Tirésias a pu tenter de sa propre initiative d’y infléchir le destin. Les Remarques parlent pour cette tragédie de représentations ultérieures davantage pressées par les représentations initiales. En somme, si l’on se fie à Hölderlin, la pensée dialectique se sera doublement égarée. Premièrement, Aristote et Hegel ont cru possible le « retournement total » des « tendances principales » (cf. les figures 2a et 3a ci-dessus) de leurs tragédies de prédilection respectives, « retournement total, sans aucune retenue » que l’auteur des Remarques jugeait quant à lui « interdit à l’homme en tant qu’être connaissant[95] ».

L’Oedipe d’Aristote

Figure 4a

L’Antigone de Hegel

Figure 4b

Deuxièmement, Aristote et Hegel n’ont fait ainsi qu’abonder sans limites dans le sens de la « tendance principale » de leur époque, tendance culturelle imposée, inauthentique, ajoutons en mémoire du Hölderlin francophile : tendance contre-révolutionnaire.

4. Le sens vivant du tragique

Pour conclure, résumons-nous et ouvrons une ou deux pistes de réflexion souhaitables. Les deux premières parties des Remarques sur Oedipe puis sur Antigone correspondent à ce que Hölderlin appelle un « point de contact[96] » avec un auteur : 1) Hegel ; 2) Aristote. 1) Au lieu de conduire à l’Absolu façon Schelling ou Hegel, la Naturphilosophie revisitée par Hölderlin conduit à élucider très concrètement la structure des tragédies de Sophocle : le « milieu » — concept venu de la Poétique — est un « point d’indifférence » — concept venu de la « physique spéculative » — entre début et fin. La « césure » (propos de Tirésias), grande découverte de Hölderlin, est structurellement nécessaire en tant que représentation hétérogène dans les textes de Sophocle pour faire ressortir ledit milieu, sans cela inapparent. 2) Les Remarques démontent la Poétique pièce par pièce pour reconstruire une pensée du tragique tout à fait inouïe. Aristote aurait cherché à dépasser, à véritablement relever le moment du « milieu », préfigurant ainsi la dialectique hégélienne. Or Hölderlin s’oppose vigoureusement à cette interprétation. Aristote et Hegel, faute de prendre en considération la césure, vont produire une interprétation « excentrique », comme le dit Hölderlin, ou déséquilibrée de la tragédie. La césure décèle un milieu d’où début et fin sortent distincts. Car le milieu est ce moment où le temps comme tel s’impose au spectateur, qui doit du coup endurer que début et fin ne reviennent pas au même. À défaut d’un milieu consistant de la tragédie, nous l’observons aussi bien chez Aristote que chez Hegel, dont les pensées de la tragédie sont d’ailleurs symétriques l’une de l’autre, début et fin se confondent et échangent leur position. Reformulons cela encore une fois. Le « milieu » tragique de Hölderlin est un instant ponctuel qui fait du temps son élément. L’accent mis sur les pôles « début/fin » de la tragédie se résolvant en ligne, cercle, sphère, etc. devrait permettre à Aristote et Hegel d’échapper aux ravages du temps. Le remède, toutefois, se révèle pire que le mal. « Hyperbologique » ? Ce terme désignant chez Lacoue-Labarthe une sorte de dialectique oscillatoire — « Plus c’est proche, plus c’est lointain…[97] » — ne serait pas tant à appliquer à Hölderlin qu’à Aristote et Hegel.

Et je me serai évertué, moi, à transcrire, quoiqu’il l’ait jugé non calculable, le sens vivant du tragique de Hölderlin. Ce sens se construit en retournant un à un les présupposés d’Aristote : 1) Tout est dans le « milieu ». 2) Il n’y a pas de « milieu ». Chez Hölderlin : 1) Il n’y pas de « milieu » sans césure. 2) Tout se joue dans l’instant du « milieu ». Cette position, le poète l’indique en creux comme étant à occuper (das Vestzusezende[98]). Je dois me décider en faveur du « caractère intelligible[99] » de Tirésias. Sans quoi, le mouvement « qui mène destinalement du début à la fin[100] », l’attraction de l’Oedipe et la répulsion de l’Antigone, m’expose à un démembrement. Prenez Oedipe ou Hémon. Le noyau de leur caractère, leur ousia, est entraîné hors de lui-même pour être broyé. Il m’est interdit de les suivre, sous peine de mort, dans cet élan excentrique. Oedipe, Hölderlin y insiste, n’a pas voulu entendre Tirésias qui lui dit qu’il est le meurtrier de Laïos — « Je dis : le meurtre de l’homme, ce que tu cherches, il t’échoit. » (v. 366) — et que Laïos était son père — « Mais [l’homme que tu cherches] sera reconnu, vivant avec ses enfants, / Comme leur frère et père, et de la femme / Qui l’enfanta, fils et mari, dans un seul lit avec / Le père et son meurtrier ; rentre chez toi ! Réfléchis ! » (v. 463-466). Moi, je l’ai entendu. Quand Oedipe, au milieu de la tragédie, raconte à Jocaste comment il a tué, ainsi que les serviteurs qui l’entouraient, peu de temps avant d’arriver à Thèbes et en un lieu précis, un vieil homme qu’elle lui a décrit comme étant Laïos, le doute n’est plus permis. Malgré l’espoir qui lui reste, sur la foi du témoignage d’un survivant qui accuse des « brigands », et la crainte qu’Oedipe exprime de devoir commettre à Corinthe le parricide et l’inceste prophétisés, malgré le faux-fuyant de Jocaste qui insinue que, même s’il est coupable, il n’est pas le fils de Laïos, mis à mort dès sa naissance à la suite d’une prédiction annonçant qu’il tuerait son père, je sais ce qu’il en est. Du moins, je suis en mesure de le savoir. La suite le confirmera. De même, lorsque Tirésias, courroucé par le refus de Créon d’entendre ses arguments et par ses attaques injustes, lui révèle ce qui l’attend — « Bientôt tu compteras, issu de tes entrailles, / Un mort pour tous les morts / Que tu as fait jeter en bas […] » (v. 1108-1110) —, il n’y a plus de méprise possible sur les derniers mots lancés par Hémon — « Et jamais plus tu ne verras mon visage devant tes yeux. Ainsi tu resteras en paix avec les tiens » (v. 793-794) —, après l’allusion si mal prise, semble-t-il, par Aristote lui-même[101] : « Qu’elle meure donc. En mourant, elle en perdra un autre » (v. 780). Ces mots signifient que le fils de Créon avait décidé de se supprimer. De surcroît, Hölderlin forgea de toutes pièces à l’intention du spectateur que je suis, dans sa version de l’Antigone, un signe de « reconnaissance » milieu-césure supplémentaire en faisant dire à Hémon : « Tu ne tiens pas sacré le nom de Dieu » en prévision de la prophétie de Tirésias qu’il fait commencer ainsi : « […] Tu n’auras plus longtemps à couver, / Désormais, sous un Soleil jaloux. / Bientôt tu compteras, etc. » (Voir différence d ci-dessus.) Le « Soleil » (die Sonne) nomme ici le Dieu, la traduction du grec par le poète allemand accroissant sur ce point la divinisation de l’étoile qui dans le texte d’origine figure, plus modestement, le passage du temps[102]. Non seulement contre Aristote et contre Hegel, mais à bonne distance de Kant et de Sophocle lui-même, les Remarques ne s’emploieront que mieux à désacraliser, par-delà leur traitement du muthos tragique, la véritable expérience historique. Celle-ci est moins affaire de divin que de temporalité. Début et fin, un instant indifférents, en ressortent distincts, dissonants.

Appendices

Notes

-

[1]

Voici (dans une traduction modifiée) la formulation générale par Hölderlin de l’expérience tragique que vit le spectateur et ses deux cas de figure : « La loi, le calcul, la manière dont se développe un système sensible [Empfindungssystem], l’homme entier, en tant qu’il est sous l’influence de l’élément, et dont procèdent l’un après l’autre, en diverses successions mais toujours selon une règle sûre, et la représentation et la sensation et le raisonnement, cela, dans le tragique, est plutôt équilibre que pure consécution. / Le transport tragique est en effet proprement vide, et tout ce qu’il y a de plus délié [der ungebundenste]. / Par là, dans la consécution rythmique des représentations, en quoi se joue le transport, ce qu’en métrique on nomme la césure, la pure parole, l’interruption contre-rythmique devient nécessaire pour affronter en effet, à son summum, le changement impétueux des représentations de telle façon qu’alors n’apparaît plus le changement des représentations, mais la représentation elle-même. / Par là, la consécution du calcul, le rythme, est divisé et, dans ses deux moitiés, se rapporte de telle sorte à lui-même que celles-ci apparaissent à égalité de poids. / Cela étant, si le rythme des représentations [Rhythmus der Vorstellungen] est de telle nature qu’en une rapidité excentrique, les premières sont plus entraînées par les suivantes, alors la césure ou l’interruption contre-rythmique doit se trouver vers l’avant, en sorte que la première moitié soit pour ainsi dire protégée contre la seconde, et précisément du fait que la seconde moitié est originellement plus rapide et semble peser plus lourd, l’équilibre, à cause de la césure et de son action contraire, penchera plutôt de la fin vers le début. / Si le rythme des représentations est de nature telle que les représentations ultérieures sont davantage pressées par les représentations initiales, alors la césure se trouvera plutôt vers la fin, parce que c’est la fin qui doit pour ainsi dire être protégée contre le début, et l’équilibre en conséquence penchera plutôt vers la fin, parce que la première moitié s’étend plus longuement et que l’équilibre, en conséquence, se réalise plus tard. Voilà pour ce qui est de la loi calculable. / La première des lois tragiques ici indiquées est celle d’Oedipe. / Antigone suit la seconde ici mentionnée. / Dans les deux pièces, ce sont les paroles de Tirésias qui constituent la césure » (F. Hölderlin, Oedipede Sophocle (cité désormais PLL I), Remarques sur Oedipe, 1, p. 206-211) — Voir la bibliographie détaillée en fin d’article.

-

[2]

Voir C. Jamme, et F. Völkel, Hölderlin und der deutsche Idealismus. La Dissertatio de Hegel n’y est mentionnée sans plus, infime goutte d’eau dans l’océan culturel où a baigné l’oeuvre de Hölderlin, qu’à la page 17 du volume IV.

-

[3]

Voir G.W. F. Hegel, Les orbites des planètes, p. 153-156.

-

[4]

« [La] tendance principale [des représentations des Anciens] est de pouvoir se saisir soi-même [sich fassen], parce que là était leur faiblesse, alors qu’à l’inverse la tendance principale dans les modes de représentation de notre temps est de pouvoir entrer en relation avec quelque chose [etwas treffen], d’avoir un destin [Geschik], puisque l’absence de destin, le dusmoron, est notre faiblesse » (F. Hölderlin, Antigonede Sophocle (cité désormais PLL II), Remarques sur Antigone, 3, p. 171, trad. modifiée).

-

[5]

PLL I, Remarques sur Oedipe, 1, p. 207, trad. modifiée.

-

[6]

« [L]es paroles de Tirésias […] constituent la césure. / Il fait son entrée dans le cours du destin en tant qu’il prend garde à la puissance de la nature qui tragiquement enlève l’homme, de sa sphère de vie, du point médian de sa vie intérieure, dans un autre monde, et l’emporte dans la sphère excentrique des morts » (PLL I, Remarques sur Oedipe, 1, p. 211, trad. modifiée).

-

[7]

« [L]a présentation du tragique repose sur un dialogue, plus violent ou plus irrésistible, et des choeurs, jugeant ou interprétant le dialogue, dialogue et choeurs qui donnent au conflit infini la direction ou la force en tant qu’organes souffrants du corps luttant avec le divin qui ne peuvent bien sûr pas manquer parce que même en figure tragiquement infinie le dieu ne peut pas se communiquer [sich mittheilen] au corps de façon absolument immédiate, mais doit être saisi de façon compréhensible ou appropriée de manière vivante ; mais la présentation du tragique consiste avant tout dans la parole qui, de fait, par sa cohérence plus que par son énoncé, mène destinalement du début à la fin ; dans le mode du déroulement, dans le groupement des personnages les uns vis-à-vis des autres, et dans la forme de raison [Vernunftform] qui se construit dans la redoutable Inspiration [in der fuchtbaren Muse] d’un temps tragique, et de même que cette forme, dans sa genèse sauvage, se présentait toute en oppositions, plus tard, dans un temps plus humain, elle vaut comme opinion ferme née d’un destin divin » (PLL II, Remarques sur Antigone, 3, p. 173, trad. modifiée).

-

[8]

Voir « Sur la différence des modes poétiques » [1800] in F. Hölderlin, Fragments de poétique, p. 346-351.

-

[9]

Voir PLL I, Remarques sur Oedipe, 3, p. 225.

-

[10]

Sur toute l’histoire de « la fortune » de la Poétique, voir le panorama très informé de Magnien in Aristote, Poétique [éd. 1990], p. 43-81. La querelle des Anciens et des Modernes se formule comme suit (ibid., p. 60) : « Un contemporain peut-il s’affranchir des normes définies par Aristote […] pour créer les conditions de sa propre réussite artistique ? Ou bien doit-il avant tout s’y soumettre […] ? » Le débat souvent passionné, et encore ranimé en 2007 par Florence Dupont dans son Aristote ou le vampire du théâtre occidental, porte effectivement sur la nature de ces normes.

-

[11]

En 1804 parurent à Francfort, dans une édition en deux volumes, les traductions de Sophocle par Hölderlin intitulées, alors que nous possédons au moins sept tragédies du Grec et que l’Allemand n’en publiait que deux, « Les tragédies de Sophocle » (Die Trauerspiele des Sophokles : I. Ödipus der Tyrann ; II. Antigonä). La première pièce y est postfacée par des Remarques sur Oedipe et la seconde par des Remarquessur Antigone.

-

[12]

Voir PLL I, Remarques sur Oedipe, 3, p. 223, 244-245 : « eis noûn » est remplacé par « eunoûn ».

-

[13]

Cité et traduit in J. Taminiaux, Le théâtre des philosophes, p. 287.

-

[14]

PLL I, Remarques sur Oedipe, 1, p. 207.

-

[15]

Aristote, La Poétique [éd. 1980], 54b1. Cité par la suite « (P., réf.) » dans le texte de l’article.

-

[16]

PLL I, Remarques sur Oedipe, 1, p. 207.

-

[17]

P., 48 b 21-22 : « il est évident que les mètres font partie des rythmes ».

-

[18]