Abstracts

Résumé

Dans cet article, je me propose d’analyser la construction textuelle de l’ethos discursif de Catherine de Médicis à travers les prises de parole attribuées à ce personnage dans La Guisiade (1589) de Pierre Matthieu, hostile à Henri III. Je montrerai de façon plus spécifique comment les procédés rhétoriques mis en oeuvre dans cette tragédie de la fin du XVIe siècle informent l’élaboration de l’ethos de la reine mère dans les discours épidictiques de blâme qu’elle prononce.

Mots-clés :

- théâtre,

- XVIIe siècle,

- ethos,

- Catherine de Médicis,

- pamphlet politique,

- dramaturgie

Abstract

This article examines the textual construction of Catherine de Médicis’ discursive ethos in La Guisiade (1589) by Pierre Matthieu, who was hostile to Henri III. Through an analysis of the speeches attributed to this character, the article specifically explores how the rhetorical techniques employed in this late 16th century tragedy inform the elaboration of the Queen Mother’s ethos in the epidictic speeches of blame she delivers.

Article body

Portait de Catherine de Médicis.

Pierre Matthieu, La GuisiadeCe n’est que fiction.

La littérature, les arts de la scène et le cinéma nous ont transmis des images antagoniques de Catherine de Médicis (1519-1589) : soit, d’une part, celle d’une reine noire, fourbe, hypocrite, empoisonneuse, prête à tout pour conserver son pouvoir, telle qu’on la retrouve dans le Discours merveilleux de la vie, actions et deportemens de Catherine de Medicis, Royne mère (1575)[1], Les Tragiques (1615) d’Agrippa d’Aubigné[2], La Reine Margot (1845) d’Alexandre Dumas[3] ou son adaptation cinématographique par Patrice Chéreau[4]; soit, d’autre part, celle d’une diplomate expérimentée, généreuse mécène, désireuse de maintenir la paix et de protéger ses fils en faveur de la France, comme la dépeint Brantôme (1665)[5]. Quel portrait de cette femme puissante le dramaturge et historiographe Pierre Matthieu élabore-t-il dans sa tragédie intitulée La Guisiade (1589)[6], en prêtant voix à cette figure controversée? Dans cette étude, je me propose d’analyser la construction textuelle de l’ethos discursif de Catherine de Médicis à travers les prises de parole de ce personnage politique influent. Cependant, le genre théâtral soulève quelques difficultés théoriques particulières quant au fonctionnement de la notion d’ethos, ce qu’illustre l’examen de cette tragédie de la fin du XVIe siècle.

La notion d’ethos ressortit dans la rhétorique d’Aristote aux trois types de preuves que le rhéteur peut employer dans son discours pour convaincre son auditoire (Aristote, 2011 [s.d.] : 5-13)[7] : premièrement, les techniques d’argumentation liées au logos, à savoir les raisonnements syllogistiques (enthymèmes) et les exempla; deuxièmement, les procédés qui relèvent du pathos, c’est-à-dire les émotions que l’orateur provoque chez ses auditeurs (la crainte, la colère, la haine, la compassion, etc.); et, troisièmement, les arguments associés à l’ethos du rhéteur, qui selon Aristote seraient les outils les plus efficaces de la persuasion… ou presque. L’ethos renvoie dans la tradition gréco-latine au caractère de l’orateur, à ses dispositions morales ou à celles que le discours fait paraître chez lui. En effet, le monde antique nous a transmis deux versions de l’ethos : la conception aristotélicienne et celle héritée de Quintilien et Cicéron. La version d’Aristote, telle que nous la reconstruisons, peut être définie comme l’image que le rhéteur donne de lui-même à travers le discours pour assurer sa crédibilité. L’orateur doit se montrer prudent, vertueux et bienveillant afin de susciter la confiance de son auditoire. Toutefois, comme le rappellent Frédérique Woerther (2005) et Dominique Maingueneau (2013), cette définition est « loin d’être fixé[e] avec clarté » (Woerther, 2005 : 79). Dans la seconde conception de l’ethos, transmise par Quintilien et chère à Cicéron, le discours doit nécessairement s’appuyer sur le caractère réel de l’orateur : vir bonus peritus dicendi. Sa vertu est « exemplifiée dans sa capacité à bien parler et à dire les choses justes » (Meyer, 1999 : 7). À partir de la définition du Stagirite, la critique contemporaine a réactualisé et développé ce concept notamment dans le cadre des recherches en sciences du langage. Diverses disciplines se sont approprié la notion d’ethos qu’elles ont récupérée et adaptée à leurs propres domaines et problématiques. On pourra consulter à ce sujet l’article de Ruth Amossy, « L’éthos et ses doubles contemporains : perspectives disciplinaires » (2014). C’est à cette théoricienne et à Dominique Maingueneau que l’on doit les travaux les plus récents sur la notion d’ethos dont on distingue, entre autres, deux types : l’ethos discursif et l’ethos préalable. Pour les fins de cette étude, je laisse de côté les autres distinctions, notamment celle entre ethos dit et ethos montré. Je parlerai d’abord de l’ethos discursif et des difficultés qu’il pose. L’ethos discursif est défini chez Maingueneau comme « l’image de soi que le locuteur construit dans son discours pour exercer une influence sur son allocutaire » (Charaudeau et Maingueneau, 2002 : 238). Amossy en fournit une définition semblable : il s’agit de l’« image que le locuteur construit de sa propre personne dans le discours » (Amossy, 2014 : 21)[8]. À partir de ces définitions, on pourrait croire que l’ethos représente de façon plus ou moins conforme une réalité antérieure et extérieure au discours, comme s’il révélait ou masquait l’être singulier et authentique d’un·e locuteur·trice. L’ethos semblerait ainsi renvoyer à l’identité réelle ou affectée d’un individu donné, à une subjectivité présentée comme une donnée transhistorique. Cette présentation discursive de soi qui supposerait la présence du Sujet parlant dans son discours soulève deux problèmes.

En premier lieu, cette conception suggère qu’il y aurait à l’origine de toute prise de parole un Sujet fixe, défini et stable dont l’identité serait exprimée à travers le discours. Or, comme le souligne justement Amossy, « il faut s’éloigner de la conception classique d’une identité fixe et stable semblable à une entité préexistante qui trouverait seulement à se manifester ou à se travestir dans le discours » (Amossy, 2010 : 42). Le Sujet conçu comme siège de la conscience, principe unique et unifié, à l’origine de la prise de parole n’est plus envisagé au fondement de l’ethos. « Je » pluriel ou multiplicité de voix, il se transforme à travers les modalités changeantes de l’espace, du temps et des interactions sociales. Historiquement, socialement et culturellement déterminé, l’ethos est alors redéfini, non plus en fonction d’un Sujet fixe, mais comme un espace socialement construit, un point de jonction, une construction identitaire multidimensionnelle toujours mouvante, qui varie et se modifie selon le lieu d’où l’on parle et d’où l’on est reçu, lu, entendu[9]. Pas d’ethos sans situation d’énonciation travaillée et nourrie par le discours social, mais pas d’ethos non plus sans réception de l’acte énonciatif. C’est dans la rencontre, le dialogue de ces « instances » que s’élabore l’ethos[10]. Non seulement celui-ci se forme et se déforme en interaction constante avec les discours antérieurs ou à venir, les voix qui le traversent, mais il se concrétise également dans la dynamique qui unit énonciateur·trice et récepteur·trice (Dhondt et Vanacker, 2013 : 10-11). Comme l’écrit Amossy, « [e]n termes d’ethos : l’identité n’est pas le reflet d’une réalité préexistante, mais une construction dynamique en situation. Chaque individu construit des identités différentes qui correspondent à la variété des situations et des interactions dans lesquelles il est engagé » (Amossy, 2014 : 16). La prise de parole n’exprime donc pas une identité préexistante : celle-ci advient dans un façonnement incessant, en lien avec les modèles culturels, les contraintes génériques, la doxa qu’elle infléchit, confirme ou transgresse. Au théâtre, l’ethos du personnage ne renvoie donc pas à une subjectivité antérieure qu’il refléterait de façon plus ou moins exacte (ce n’est ni celle du ou de la comédien·ne ni celle d’une personne historique). Cette image qui est une construction langagière s’élabore en interaction avec les comportements et les valeurs ambiantes, mais aussi avec la réputation de l’énonciateur·trice établie sur des écrits antérieurs au discours; c’est l’ethos prédiscursif (Maingueneau, 2002) qu’il est préférable de nommer ethos préalable (Amossy, 2010), car il est d’ordre langagier. Pour Amossy, l’ethos préalable correspond à « l’ensemble des données dont on dispose sur l’orateur au moment de sa présentation de soi […]. Il comprend la représentation sociale qui catégorise le locuteur, sa réputation individuelle, l’image de sa personne qui dérive d’une histoire conversationnelle ou textuelle, son statut institutionnel et social[11] » (Amossy, 2010 : 73). Pour Dominique Garand, l’ethos préalable consiste en « [u]n certain nombre de qualités […] attribuées à l’énonciateur avant même qu’il ne prenne la parole : son nom, son âge, son sexe, sa nationalité, sa profession, son appartenance à telle ou telle organisation […], sa réputation dérivée d’actions ou de prises de parole passées » (Garand, 2007 : 13).

En second lieu, la conception rhétorique de l’ethos, appliquée au texte théâtral, soulève une autre difficulté. Si cette présentation de soi suppose la présence d’un sujet parlant dans son discours, la question de l’ethos se modalise différemment dans une pièce de théâtre, parce que l’ethos du personnage n’est pas un ethos auctorial. Comme le précise Jürgen Siess, « [d]ans la parole du personnage dramatique se construit une image de soi […]. Cet ethos doit être clairement distingué de l’ethos “auctorial” qu’on pourrait induire du texte dramatique dans son ensemble » (Siess, 2009 : 1). Au début de son analyse des Précieuses ridicules de Molière, Maingueneau développe une typologie tripartite des ethè au théâtre :

Le spectateur se trouve confronté à une représentation qui doit associer des èthè répartis sur trois niveaux. Comme il s’agit d’une pièce de théâtre, donc d’une double énonciation, on est obligé de distinguer l’èthos de l’“archiénonciateur”, en l’occurrence le dramaturge Molière, et les èthè des divers personnages. […] Le metteur en scène, à travers les choix qu’il fait en matière de décor et de jeu des acteurs, fait en outre interagir son propos èthos avec celui du dramaturge et avec ceux des personnages

(Maingueneau, 2013 : 30).

Je n’entrerai pas pour le moment dans le débat portant sur la place, la présence ou non, de l’instance auctoriale dans le discours dramatique. J’y reviendrai dans la conclusion. Toutefois, je formulerai une autre précaution méthodologique. Les spécialistes du théâtre recommandent que l’on ne considère pas uniquement le texte imprimé mais la représentation théâtrale sous tous les aspects de sa performance. Dans une analyse de l’ethos fondée sur le jeu dramaturgique, on pourrait tenir compte d’autres éléments constitutifs, selon Maingueneau : le débit et l’intonation de la voix, les mimiques, les gestes, les vêtements, le décor, la musique, etc. Cependant, étant donné que nous ignorons si la pièce La Guisiade de Pierre Matthieu a été représentée et comme nous ne disposons d’aucune documentation à ce sujet, je baserai mon analyse sur le seul texte et explorerai l’ethos du personnage de Catherine de Médicis à travers l’énonciation que lui prête le dramaturge.

Frontispice de la troisième édition de La Guisiade (1589) de Pierre Matthieu.

La tragédie intitulée La Guisiade de Pierre Matthieu a pour sujet l’assassinat d’Henri de Lorraine, duc de Guise, le 23 décembre 1588 à Blois au moment où la huitième guerre de Religion fait rage en France[12]. Cette pièce a connu trois éditions l’année même de sa publication en 1589, à Lyon[13], ce qui témoigne de son succès. On connaît davantage Pierre Matthieu (1563-1621) comme historiographe officiel du roi Henri IV, poste qu’il occupe à partir de 1594 (Lobbes, 2005 : 495-519), que comme dramaturge ou, comme il l’écrit lui-même, « tragédiographe » (Matthieu, 2007 [1589] : 699), bien qu’il signe quatre autres tragédies et plus d’une centaine de poèmes. Il dédie notamment ses Odes chrestiennes (1588) à la reine Catherine de Médicis et compose des quatrains édités sous le titre Tablettes de la vie et de la mort (1605). Il aurait rédigé sa première pièce Clytemnestre (1578) alors qu’il n’avait qu’une quinzaine d’années. Il est aussi l’auteur de la pièce Esther, la plus longue tragédie du XVIe siècle que l’on ait conservée et qu’il fit jouer par ses élèves (Lobbes, 1990 : 9) au collège de Vercel dont son père était le principal. Il en remania le texte et en tira deux tragédies à clefs : Aman et Vasthi, publiées en 1589. Devenu avocat à Lyon en 1587, Pierre Matthieu était un ardent partisan de la Sainte Ligue, mais il se rallia à Henri IV et lui prêta serment d’allégeance en 1594[14].

Dédiée au duc de Mayenne[15], La Guisiade relate comment après s’être apparemment réconcilié avec le chef de la Ligue catholique, le duc de Guise, le roi Henri III se rétracte et le fait assassiner. Dans le long discours en prose qui suit la dédicace et sur lequel s’ouvre cette « tragédie spéculaire[16] » (Frappier, 2001 : 40), Matthieu dit « dresse[r] le théâtre de cette histoire, non moins prodigieuse que tragique », faisant des événements qu’il présente comme une « sanglante tragédie » (Matthieu, 2007 [1589] : 688) le thème central de son poème dramatique. Comme le remarque Jonathan Patterson, cette tragédie obéit à une structure classique (Patterson, 2016 : 2) : composée de cinq actes et de choeurs intercalaires[17], elle adopte l’alexandrin et, conformément aux conventions du genre, elle ne met pas en scène le meurtre du duc de Guise, qu’un messager décrit dans l’unique scène que comporte le dernier acte (Bouteille-Meister, 2010; Millet, 1997). Les « arguments » en prose qui précèdent chaque scène sont exceptionnels par rapport à la production dramaturgique de l’époque; outre leur teneur historique et politique (Mastroianni, 2016), ces gloses didascaliques fournissent de remarquables indications de mise en scène.

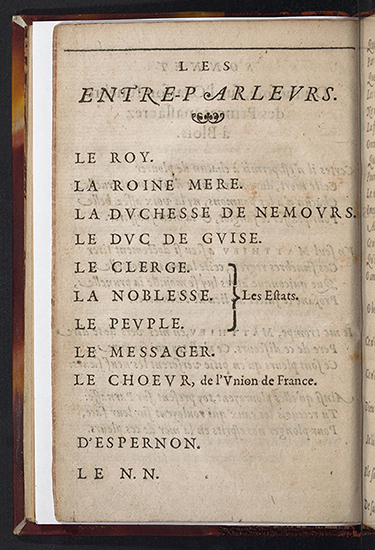

Dramatis personae de La Guisiade (1589) de Pierre Matthieu.

Le roi Henri III et le duc de Guise sont les personnages principaux de cette tragédie épique[18] : le premier est dépeint comme un être timoré et tyrannique; le second, comme une victime, voire un martyr de la foi catholique (Bertheau, 2003). La reine mère, que Matthieu montre sous des traits favorables à la Ligue, intervient uniquement dans la première scène du deuxième acte, où elle s’entretient en tête-à-tête avec Henri III à l’occasion d’un long dialogue ponctué de nombreuses stichomythies indicatives du conflit qui l’oppose à son fils :

(Matthieu, 2007 [1589] : 709).La Roine Mere

Leurs courages ne sont tant impudens.

Le Roi

Si sont.

La Roine Mere

Ils ne font pas cela, croyez.

Le Roi

Si font, si font.

La Roine Mère

Je cognoy bien leur foy.

Le Roi

Je ne la puis cognoistre

Confrontée à l’opiniâtreté du roi, Catherine de Médicis cherche à le convaincre de se réconcilier avec le duc de Guise et de le rencontrer aux États généraux réunis à Blois. Tâchant d’inciter le roi à la clémence et de s’accorder avec le duc de Guise qu’elle défend et dont elle fait valoir l’intégrité, elle peint en fait son interlocuteur sous les plus noires couleurs et se livre à une véritable diatribe.

La toute première réplique de la reine mère prend la forme de quatre interrogations successives, où elle répond point par point aux questions rhétoriques de son fils, en prenant l’exact contrepied de ses formulations. Ainsi, en réponse à la question d’Henri III, « [q]ue me sert d’estre Roy debonnaire et humain? », elle rétorque en en inversant systématiquement les termes : « Que vous sert d’estre Roy casanier, inhumain? » (Ibid. : 699.) Puis dans les vers suivants, elle substitue le fuseau, attribut traditionnel de la femme, au sceptre souverain, accusant son fils de « porter mieux un fuseau qu’un sceptre » (idem). Elle remplace l’éloquence dont il se targue par le vent de ses harangues et elle reporte sur ses mignons le blâme qu’il jette sur les Guise. Elle reproche donc à son fils la faiblesse de son attitude, son double discours qui consiste à « tenir inconstant en la bouche deux langues » (ibid. : 700) et, à mots couverts, son homosexualité, déplorant qu’il ait « esclavé [ses] espris, / A l’erreur de ses mignons, et aux jeux de Cypris » (idem) – entendons « de l’amour ».

Au fil de la discussion, les reproches de la reine mère se font de plus en plus acerbes, notamment lorsqu’elle incrimine Henri III : « Vous violez le droict, la foy, et la nature » (ibid. : 702). Ses réparties s’allongent alors qu’elle se fait de plus en plus véhémente. Ainsi, lorsque le roi envisage de punir les conjurés, la reine mère martèle ses propos incisifs d’impératifs ironiques :

(idem).Ulcerez vostre esprit d’une playe eternelle,

Ayez une ame autant superbe que cruelle,

Ayez le cueur d’un Scyte, et Sarmate, aterrez

De vostre seul regard tous ceux que vous verrez,

Ayez d’un noir venin la poictrine infectee,

D’horreur et de fureur la volonté traictee,

Vivez du sang humain, n’ayez autres esbas

Qu’aux poltrons assassins, qu’aux meurtres, qu’aux combas :

Soyez abatardy de vostre ayeule race,

N’ayez rien de leurs moeurs, de leur cueur, de leur grace,

De Roy, soyez Tyran

Et, en réponse aux demandes d’explication de son fils – « Pourquoy suis-je Tyran? » (ibid. : 706), « Et pourquoy suis-je Athee? » (idem) –, elle démontre non seulement comment celui-ci tyrannise son peuple et l’Église, mais aussi en quoi il est un athée dans le sens que le mot a encore au XVIIe siècle, c’est-à-dire celui ou celle qui professe une confession religieuse autre que catholique. En raison des accusations qu’elle profère ouvertement contre Henri III et ses favoris à la cour, entre autres le duc d’Épernon[19], elle se fait la porte-parole inconditionnelle des Guise, c’est-à-dire de la Sainte Ligue, la faction ultra-catholique, ainsi que l’illustrent éloquemment les vers suivants :

(ibid. : 706-707).Si vous aviez de Dieu la cognoissance saincte,

Si l’alme Foy estoit en vostre cueur emprainte,

Le Turc, ny l’Alcoran, ny l’Epicurien,

Ny le Calvinien, ny le Lutherien,

Le Machiaveliste, et l’homme de fortune,

Ne trouveroit en vous tant de grace opportune.

Geneve n’auroit pas pour bouclier vostre main,

Elle auroit de son Prince desja receu le frain :

Ceste grande putain qui de son imposture

Entretient de Bourbon, Royale geniture,

Qui fait tousjours bouillir sous ses costes le sang,

Qui sans se faire voir vous dague par le flanc.

Si vous aviez à Dieu l’ame pure et entiere,

L’Anglois ne vous auroit donné sa jarretiere,

Vous ne caresseriez sa Royne comme seur,

L’Huguenot ne seroit par la France si seur

La reine mère recourt alors au « nous » anonyme d’une collectivité plurielle : « dompter de ces serpens les hideuses fureurs, / qui troublent nos esprits de Paniques terreurs » (ibid. : 702); « N’ont-elles pas raison ces ames genereuses, / De nous tirer des flots, des vagues perilleuses? » (ibid. : 703); « l’heretique fureur, / qui nous fait resentir ceste civile horreur » (idem); « Voleurs de nostre foy, de nos ames brigans » (ibid. : 704; je souligne). On peut alors parler d’un ethos collectif, c’est-à-dire que le personnage se fait le truchement d’un groupe déterminé et de ses intérêts[20], ceux de la France, mais surtout ceux des Ligueurs.

Dans ses propos invectifs orientés vers son interlocuteur, les seuls marqueurs linguistiques de l’individualité de la reine mère[21] ont trait à sa requête initiale d’éclaircissement formulée à la première personne : « Dictes-moy, je vous pry’ » (ibid. : 700). La reine mère n’affirme rien de façon explicite à propos d’elle-même; elle emploie souvent des sentences gnomiques sous la forme de maximes du genre[22] : « Celuy-la qui se plaint ne se donne le tort » ou « Il faut à un grand mal une clemence grande » (idem), mais les paroles que le dramaturge lui prête ne projettent pas d’elle une image précise. Sa prise de parole se démarque ainsi nettement de celles des personnages masculins.

En effet, le dramaturge élabore, à travers les monologues des « entre-parleurs », une image claire et détaillée du roi Henri III, du duc d’Épernon et du duc de Guise, qui est le premier à prendre la parole. Leurs discours mettent l’accent sur des traits qui les distinguent. Ainsi, le duc de Guise se décrit le fer à la main :

(ibid. : 694).Si je me suis tousjours armé de cest escu,

Souvent victorieux, et peu de fois vaincu :

Si on m’a veu tousjours au son de la trompette,

Le premier à l’assaut, dernier à la retraitte;

Si entre les fureurs d’un heretique camp,

On m’a veu balaffré ensanglanter le champ,

Si j’ay voué la fleur de mon age aux allarmes,

Si mes delices sont aux combats et aux armes,

Si tousjours sur mon dos est cloué cest arnoy,

Aussi est-ce pour vous, pour la foy, pour mon Roy

Et dans le monologue qu’il prononce au début de la deuxième scène du deuxième acte, le roi s’affiche en monarque légitime de droit divin :

(ibid. : 712).Je suis l’Oinct du Seigneur, je suis Roy grand et fort,

Je suis sur les François juge en dernier ressort,

Ma poictrine et mon dos, comme d’une cuirasse,

S’arme de mon bon droict, j’ay l’amour en la face,

J’ay en main le pouvoir, et le courage au cueur,

Asseurez instruments pour me rendre vainqueur

Jean-Louis de Nogaret de La Valette, le duc d’Épernon, un des favoris d’Henri III, offre lui aussi, dans un registre dépréciatif[23], une image précise de lui-même, au tout début du troisième acte :

(ibid. : 723).J’ay bien ce don du ciel d’estre né d’un bon pere :

Mais je n’en vaus pas mieux, car trop je degenere

De l’ayeule vertu, et je ne voy en moy

Des Nobles Nogarets, ny l’honneur ny la foy.

Un tan de phrenesie et de fureur relente

Mon cerveau empesté de nuict et jour tormente :

Je sens mille dragons, je sens mille daemons

Ravager mes esprits, et souffler mes poulmons

Or, à la différence de ces personnages masculins et en dépit du nombre significatif des interventions de la reine mère (trente-neuf répliques qui, quantitativement, représentent environ 40% des quelque deux-mille vers de la pièce), Catherine de Médicis ne parle d’elle-même qu’exceptionnellement. Lorsque se font entendre les premiers et seuls arguments liés à son ethos :

(ibid. : 703; je souligne),Helas! je tremble toute, et mon cueur estonné

A ces mots effroyans est tout abandonné,

Quand l’amer souvenir des fortunes passees,

Hurte le cabinet de mes tristes pensées,

Quand je pense aux regrets, aux souspirs, et aux coups

Qu’ils [les Guise] ont porté pour moy, pour la France et pour vous :

Je dis qu’au lieu d’esprit un Daemon vous maistrise

les sentiments qu’elle déclare éprouver sont ceux de la France personnifiée sous des traits féminins (Frisch, 2015 : 115). En effet, le vocabulaire employé appartient au même registre sémantique et présente des procédés stylistiques semblables. Par exemple, lorsque la reine mère affirme que « la peur et l’effroy toute la France estonne[nt] » (Matthieu, 2007 [1589] : 705), nous remarquons la répétition du déterminant « toute » ainsi que la présence de l’étonnement et de l’effroi qui font écho à ses propres affects. Un autre passage présente les mêmes caractéristiques, avec la reprise de l’exclamation « helas! » :

(ibid. : 737).Vostre France effroyee helas! de toutes parts

[…] Qui se presente à vous toute deschevelee,

Toute tainte de sang, et toute despouïllee,

Et vous monstrant son sein meurtrierement plombé,

Vous prie de jetter vostre foudre enflambé

Dessus ses ennemis

Dans sa harangue, le personnage de la Noblesse décrit le comportement de la France[24] :

(idem).Escoutez ses souspirs, entendez ses douleurs,

Voyez son triste taint tout arrosé de pleurs,

Qui d’un cris, esclatant ses regrets, elle appelle

Toute ceste assemblee à ouyr sa querelle

Les gestes que la Noblesse prête à la personnification de la France renvoient non seulement à l’unique passage où la reine mère exprime ses sentiments, mais ils feront également écho à ceux d’une autre femme, une autre mère, Madame de Nemours, la mère de la victime, au moment où elle apprend la mort de son fils, dans le dernier acte[25] : « Ô mon fils! ô mon fils, maintenant tu me laisses / Au desespoir, aux pleurs, aux regrets, aux tristesses! » (Ibid. : 768.) De la même façon que la reine mère, Madame de Nemours, ne parle pas d’elle-même, elle apostrophe le roi jusque dans sa déploration finale et interpelle son fils par-delà la mort. De plus, toutes les indications relatives à sa propre personne ont uniquement trait à sa fonction maternelle : « Tu m’as doncques ravi, homme avide de sang / Celuy que j’ay nourry, et porté en mon flanc? » (ibid. : 767), « Tu l’as donc massacré? massacre aussi sa mere » (ibid. : 768), et

(Idem.)Las! Me permetront-ils ces bourreaux qu’en grand dueil,

Pour office dernier je te mette au cercueil?

Que j’embrasse ton corps navré en tant de sortes,

Et qu’on trouve en un jour nos deux personnes mortes?

Or, la protase ainsi que les didascalies initiales et fonctionnelles présentent aussi le personnage de Catherine de Médicis sous l’unique dénomination de « Roine mere ». L’argument en prose sur lequel s’ouvre le deuxième acte précise que la reine mère est non seulement « Italienne de nation, et qui plus est, Florentine, accorte au maniment de ses affaires : mais aussi mère de trois Roys » et que, pour ces raisons, elle « parle avec une liberté convenable à son authorité » (ibid. : 699; je souligne). De plus, l’argument en tête de la deuxième scène du quatrième acte précise que le roi et le duc de Guise visitent ensemble « la Royne mere malade » (ibid. : 758), mais ce sont les seuls passages du texte où quelques brèves indications sont fournies quant à l’identité de ce personnage. Elle n’est jamais nommément présentée comme Catherine de Médicis, mais est toujours désignée comme la reine mère, ce qui insiste sur sa fonction maternelle (Crawford, 2000). Il n’est pas sans portée que le dramaturge Pierre Matthieu fasse de Catherine de Médicis, la mère d’Henri III, la procureure de sa cause. En effet, c’est ce statut maternel, directement associé à son ethos préalable et constamment réitéré dans la correspondance de la régente ainsi que dans les oeuvres qui lui sont dédiées, qui lui confère l’autorité requise pour admonester le roi. Ainsi, dans la Bergerie (1564) de Ronsard, la reine mère, spectatrice de cette pastorale-ballet au service de la cause royale et catholique, est représentée par un personnage, le premier Pasteur. Celui-ci, parlant au nom de Catherine de Médicis, prodigue ses conseils à son fils, le roi Charles IX[26]. De même, dans le compte rendu que livre un témoin oculaire d’une pièce anonyme en vers latins jouée le 12 septembre 1572 au collège de Navarre (Syssau, 2018; 2020), le personnage de la reine mère apparaît comme une sage conseillère, « une fine politicienne sachant “se plier aux circonstances” […] et appelant son fils à ne prendre aucune décision inconsidérément et par passion » (Bouteille-Meister, 2021 : 29). Toutefois, dans la Guisiade de Matthieu, Henri III reste sourd aux récriminations de sa mère. Le monarque fait « traistrement, poltronnement, et desloyalement » (Matthieu, 2007 [1589] : 690) assassiner le duc de Guise. En effet, après que sa mère eut tenté de le réconcilier avec son adversaire et que le roi lui eut promis de s’accorder avec lui, il trompe finalement sa propre mère, et la France par association, en enfreignant le serment royal qu’il prononce à la fin de leur entretien[27], ce qui ajoute à l’odieux du personnage d’Henri III et en justifie la réprobation.

Portrait de Catherine de Médicis et de ses enfants. Accepté en guise d’impôt de succession par le gouvernement britannique et attribué à Strawberry Hill.

***

En conclusion, si l’on considère les représentations surtout négatives que la tradition « littéraire » a transmises de Catherine de Médicis, on constate que l’ethos discursif que l’auteur de la Guisiade construit de la reine mère participe de la configuration d’un tout autre visage qu’il instrumentalise à l’appui de sa cause. L’archi-énonciateur lui fait jouer le rôle de médiatrice de la paix entre les partis pour le bénéfice de la France et façonne l’image d’une conseillère qui n’hésite pas, d’une part, à fustiger son fils et, d’autre part, à défendre le chef des Ligueurs. Il ne représente pas la personnalité spécifique d’une femme singulière aux traits distinctifs, mais reconduit plutôt le modèle idéal de la mère déjà fermement associé à l’ethos préalable de Catherine de Médicis. La Guisiade régule donc en fonction de son propre programme politique et historiographique non seulement l’ethos de la reine mère, mais également celui des autres personnages qu’elle met en scène. Se faisant ventriloque, Matthieu prête voix à ces figures et subordonne leurs diverses énonciations à des finalités rhétoriques déterminées : le blâme du roi Henri III et l’éloge du duc de Guise. Cette oeuvre hybride de vers et de prose, où la tragédie s’allie à l’histoire politique récente, constitue donc pour Matthieu l’outil par excellence pour susciter l’émotion de ses lecteur·trices et rallier au service de la propagande ligueuse les militants plus frileux ou les indécis pris entre deux feux.

Appendices

Note biographique

Titulaire de la chaire de recherche « James McGill » en études de la Renaissance, Diane Desrosiers est professeure émérite à l’Université McGill où elle enseigne la littérature française du XVIe siècle. En collaboration avec Roxanne Roy, elle a publié récemment un ouvrage collectif intitulé Ventriloquie : quand on fait parler les femmes (XVe-XVIIIe siècles) (2020). Elle s’intéresse tout particulièrement aux prises de parole féminines du XVe au XVIIe siècle et, de façon plus spécifique, à la construction de l’ethos dans les textes polémiques de cette période.

Notes

-

[1]

Ce texte polémique anonyme paru en plusieurs éditions (1575, 1576, etc.) prend la forme d’un récit biographique invectif sur le modèle inversé des Vitae hagiographiques.

-

[2]

Voir Jean Raymond, « Catherine de Médicis, monstre femelle : Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, livre 1 » (2005).

-

[3]

Voir Jean-Claude Ternaux, « Le personnage de Catherine de Médicis dans La Reine Margot [pièce] » (2018). Voir aussi la représentation de Catherine de Médicis en femme puissante et machiavélique dans la pièce Henri III et sa cour (1829) de Dumas. Voir aussi Odile Krakovitch, « Les femmes de pouvoir dans le théâtre de Dumas : de Christine à Messaline » (2004).

-

[4]

Dans La Reine Margot (1994), Patrice Chéreau n’est qu’un des nombreux réalisateurs à avoir porté au grand écran le personnage de Catherine de Médicis.

-

[5]

Philip Ford illustre les perceptions différentes que les protestant·es et les catholiques français·es ont de la reine mère dans « La diabolisation de Catherine de Médicis » (2002). Les extraits des différents écrits (pamphlet, mémoire, correspondance) réunis dans l’ouvrage de Leah L. Chang et Katherine Kong, Portraits of the Queen Mother: Polemics, Panegyrics, Letters. Catherine de Médicis and Others (2014), témoignent du contraste marqué entre ces diverses personae.

-

[6]

Il existe une autre édition fort utile pour l’introduction et les notes de Mariangela Miotti; voir Matthieu (2009 [1589]). Le texte a été traduit en anglais par Richard Hillman (de Chantelouve et Matthieu, 2005 [1575; 1589]).

-

[7]

« [C]’est le caractère qui, peut-on dire, constitue presque la plus efficace des preuves » (Aristote, 2011 [s.d] : 77). Voir aussi Frédérique Woerther, L’éthos aristotélicien : genèse d’une notion rhétorique (2007); Eugene Garver, « La découverte de l’èthos chez Aristote » (2000); Jakob Wisse, Ethos and Pathos from Aristotle to Cicero (1989).

-

[8]

« [L]’ethos est l’image que l’orateur construit de lui-même dans son discours afin de se rendre crédible » (Amossy, 2010 : 25). Voir aussi, de la même autrice, « La notion d’ethos : de la rhétorique à l’analyse de discours » (1999).

-

[9]

Voir à ce sujet mon article « État présent des travaux en rhétorique éristique » (Desrosiers, 2012), de même que les contributions de Nathaniel Rivers, « “I Told U So”: Classical and Contemporary Ethos and the Stabilization of Self » (2010) et de Nedra Reynolds, « Ethos as Location: New Sites for Understanding Discursive Authority » (1993).

-

[10]

« Ethos […] appears in that socially created space, in the “between”, the point of intersection between speaker and writer and listener or reader » (Burke Lefevre, 1987 : 45-46). Voir aussi Kate Ronald, « A Reexamination of Personal and Public Discourse in Classical rhetoric » (1990).

-

[11]

Voir aussi Dominique Maingueneau (1999).

-

[12]

Louis Lobbes (1997) fournit un compte rendu des circonstances ayant entouré l’exécution du duc de Guise et mentionne l’attitude ambiguë de la reine mère dans cette affaire. Quoique les renvois aux événements historiques et aux personnages contemporains qui informent la trame de La Guisiade soient affectés d’un net coefficient de référentialité, il ne s’agit pas dans cette étude de considérer la tragédie de Pierre Matthieu comme un document à l’aune duquel serait mesurée l’exactitude ou non de sa peinture avec la figure historique de Catherine de Médicis, mais d’en identifier plutôt les procédés rhétoriques mis au service d’une propagande ligueuse. Voir à ce propos Anne Teulade (2017).

-

[13]

Sur les variantes entre la première édition anonyme et la dernière version de La Guisiade, on consultera l’article de Gilles Ernst, « Des deux Guisiade de Pierre Matthieu » (1985). Notons que la première édition de La Guisiade a paru quelques mois après la mort de Catherine de Médicis. La troisième édition qui porte le nom de Pierre Matthieu a vraisemblablement été publiée après le décès d’Henri III survenu le 2 août 1589.

-

[14]

Pour le détail des activités de juriste et de poète de Pierre Matthieu, on consultera l’article de Louis Lobbes, « Pierre Matthieu, dramaturge phénix (1563-1621) » (1998), ainsi que l’introduction de son édition de La Guisiade (1990 [1589]).

-

[15]

Charles de Lorraine, duc de Mayenne, devint le chef nominal de la Ligue à la suite de l’assassinat de ses deux frères en 1588 : le duc de Guise, Henri de Lorraine, et le cardinal Louis de Lorraine. Voir à ce sujet l’article de Michel De Waele, « Histoire et fin de conflit : Pierre Matthieu et la fin des guerres de religion » (De Waele, 2007 : 8).

-

[16]

J’emprunte à Louise Frappier l’expression « tragédie spéculaire » (Frappier, 2001 : 40) qui suggère la concordance que l’on voit, à l’époque, entre le caractère tragique des événements survenus et leur mise en oeuvre dramatique. Frappier rappelle ainsi qu’après la représentation de la Sophonisbe (1556) du Trissin, Catherine de Médicis qui, selon Brantôme, « aymoit fort à voir jouer des commedies et tragedies » ne voulut plus qu’on représentât des tragédies à la cour, car elle « eust opinion qu’elle avoit porté le malheur aux affaires du Royaume » (Brantôme, 1991 [1665] : 36). Voir aussi Phillip John Usher, « Pour une carte tragique des troubles : la Tragédie de feu Gaspard de Coligny (1575) de François de Chantelouve et La Guisiade (1589) de Pierre Matthieu » (2014).

-

[17]

Au sujet de ces lamentations chorales, voir l’article de Christine McCall Probes, « Lamentation in the Service of the Dramatization of History: The Choir in Pierre Matthieu’s La Guisiade » (1999).

-

[18]

« Dans le titre de la pièce de Pierre Matthieu, c’est le suffixe “-ade”, fréquemment utilisé dans les titres d’épopées, qui témoigne du dépassement du particulier; l’exemplarité réside alors dans une ouverture du singulier au collectif » (Teulade, 2021 : 537-538).

-

[19]

« Vous nagez dans les flots de vostre volupté, / Avecques ces mignons, ces gourmandes harpies, / Qui des meilleurs mourceaux ont les griffes remplies, / Dont le glout estomac du peuple prend le pain, / Et tant plus ils sont saouls, tant plus meurent de faim, / Esponges de la Cour, vos plaisantes delices, / Polypes inconstants, graduez en tous vices. / Comme un Ours qui permet se mener par le né, / Vous estes abusé par ce diable incarné, / Ce traistre d’Espernon, qui perfide practique / Contre Dieu, contre vous, pour plaire à l’heretique » (Matthieu, 2007 [1589] : 705).

-

[20]

À propos de la notion d’ethos collectif, on se reportera à l’ouvrage Ethos collectif et identités sociales (2021), dirigé par Ruth Amossy et Eithan Orkibi. Voir aussi le chapitre « “Nous” : la question des identités de groupe ou la construction d’un ethos collectif », dans Ruth Amossy, La présentation de soi : ethos et identité verbale (Amossy, 2010 : 156-182).

-

[21]

Dans La Guisiade, la « Roine Mère » n’est désignée que par ce seul titre. Comme il est d’usage, le personnage de Catherine de Médicis n’est jamais nommé par son prénom ni par son patronyme. Henri III l’interpelle uniquement par son titre « Madame » et il la vouvoie, tout comme elle le fait en l’appelant « Sire », sans jamais mentionner qu’il est son fils. Par contraste, Madame de Nemours adresse ses plaintes d’abord au roi qu’elle tutoie puis à son fils qu’elle invoque « Ô mon fils! ô mon fils! » (Matthieu, 2007 [1589] : 768) en le tutoyant.

-

[22]

« Catherine de Médicis assène une demi-douzaine de sentences à son fils (v. 299, 202, 323, 421, 430, 432 […] » (Lobbes, 2007 : 157).

-

[23]

Voir Jean-Claude Ternaux, « La diabolisation dans La Guisiade (1589) de Pierre Matthieu et Le Guysien (1592) de Simon Bélyard » (2008).

-

[24]

Voir Jean-Claude Ternaux, « L’allégorie dans la tragédie d’actualité : La Guisiade de Pierre Matthieu (1589) et Le Guysien de Simon Bélyard (1592) » (2013).

-

[25]

Soulignons qu’à l’instar de la première intervention de la reine mère, les premières répliques de Madame de Nemours consistent en une série de questions.

-

[26]

Voir surtout les pages 683-687. Dans son excellent article « Catherine de Médicis, puissante parce que mère? De la Bergerie de Ronsard à La Guisiade de Pierre Matthieu : mise en scène du pouvoir d’une reine mère au royaume de France » (2021), Charlotte Bouteille-Meister propose une analyse détaillée de ce texte et de plusieurs pièces qui mettent en scène Catherine de Médicis. Nous n’avons pu consulter l’ouvrage de Nina Hugot, « D’une voix et plaintive et hardie » : la tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583 (2021).

-

[27]

Le Roi : « Je promets m’accorder à mon cousin de Guise, / Asseurez-le moy : je le dis sans faintise »; la Roine Mere : « Sous le serment Royal de la foy maintenu, / Il s’en vient aux Estats » (Matthieu, 2007 [1589] : 710).

Bibliographie

- AMOSSY, Ruth (2014), « L’éthos et ses doubles contemporains : perspectives disciplinaires », Langage et société, vol. 149, no 3, p. 13-30.

- AMOSSY, Ruth (2010), La présentation de soi : ethos et identité verbale, Paris, Presses universitaires de France, « L’interrogation philosophique ».

- AMOSSY, Ruth (2009), « La double nature de l’image d’auteur », Argumentation et analyse du discours, no 3, journals.openedition.org/aad/662

- AMOSSY, Ruth (1999), « La notion d’ethos : de la rhétorique à l’analyse de discours », dans Ruth Amossy (dir.), Images de soi dans le discours : la construction de l’ethos, Lausanne, Delachaux et Niestlé, « Sciences des discours », p. 9-30.

- AMOSSY, Ruth et Eithan ORKIBI (dir.) (2021), Ethos collectif et identités sociales, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres ».

- Aristote, Rhétorique (2011 [s.d.]), Médéric Dufour (éd.), Paris, Les Belles Lettres.

- AUBIGNÉ, Agrippa d’ (1995 [1615]), Les Tragiques, Frank Lestringant (éd.), Paris, Gallimard, « Poésie / Gallimard ».

- BERTHEAU, Gilles (2003), « Les figures du duc de Guise et d’Henri III chez George Chapman (The Revenge of Bussy d’Ambois), Christopher Marlowe (The Massacre at Paris) et Pierre Matthieu (La Guisiade) », dans Jean Pironon et Jacques Wagner (dir.), Formes littéraires du théologico-politique de la Renaissance au XVIIIe siècle : Angleterre et Europe, actes du colloque de Clermont-Ferrand du 19 au 21 septembre 2002, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, « CERHAC », p. 131-148.

- BOUTEILLE-MEISTER, Charlotte (2021), « Catherine de Médicis, puissante parce que mère? De la Bergerie de Ronsard à La Guisiade de Pierre Matthieu : mise en scène du pouvoir d’une reine mère au royaume de France », dans Frédérique Fouassier et Juan Carlos Garrot Zambrana (dir.), Femmes et pouvoir dans le théâtre européen de la Renaissance, actes de la journée d’étude de Tours du 18 octobre 2019, Tours, Scène européenne, « Regards croisés sur la scène européenne », p. 17-38.

- BOUTEILLE-MEISTER, Charlotte (2010), « Les cadavres fantasmés des Guise : les corps sanglants du Balafré et de son frère dans les stratégies de représentation des assassinats de Blois », dans Charlotte Bouteille-Meister et Kjerstin Aukrust (dir.), Corps sanglants, souffrants et macabres : XVIe-XVIIe siècle, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, p. 285-302.

- Brantôme, Pierre de Bourdeille (1991 [1665]), Recueil des Dames, poésies et tombeaux, Étienne Vaucheret (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade ».

- Burke Lefevre, Karen (1987), Invention as a Social Act, Carbondale, Southern Illinois University Press, « Studies in Writing and Rhetoric ».

- CAZAURAN, Nicole (éd.) (1995 [1575]), Discours merveilleux de la vie, actions et deportemens de Catherine de Medicis, Royne mère, Genève, Droz, « Classiques de la pensée politique ».

- CHANG Leah L. et Katherine KONG (2014), Portraits of the Queen Mother: Polemics, Panegyrics, Letters. Catherine de Médicis and Others, Toronto, Iter Press, « The Other Voice in Early Modern Europe ».

- CHANTELOUVE, François de et Pierre MATTHIEU (2005 [1575; 1589]), The Tragedy of the Late Gaspard de Coligny and The Guisiade, trad. Richard Hillman, Ottawa, Dovehouse Editions, « Carleton Renaissance Plays in Translation ».

- CHARAUDEAU, Patrick et Dominique MAINGUENEAU (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil.

- CRAWFORD, Katherine (2000), « Catherine de Médicis and the Performance of Political Motherhood », The Sixteenth Century Journal, vol. 31, no 3, p. 643-673.

- DESROSIERS, Diane (2012), « État présent des travaux en rhétorique éristique », Discours social, vol. 43, p. 21-33; 101-108.

- De Waele, Michel (2007), « Histoire et fin de conflit : Pierre Matthieu et la fin des guerres de religion », dans Frédéric Charbonneau (dir.), Histoire et conflits, actes du colloque de Montréal du 16 mai 2006, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 5-17.

- DHONDT, Reindert et Beatrijs VANACKER (2013), « Ethos : pour une mise au point conceptuelle et méthodologique », Contextes, no 13, journals.openedition.org/contextes/5685

- DUMAS, Alexandre (2015 [1845]), La Reine Margot : drame, Sylvain Ledda (éd.), Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du XIXe siècle ».

- ERNST, Gilles (1985), « Des deux Guisiade de Pierre Matthieu », Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, vol. 47, no 2, p. 367-378.

- FANLO, Raymond (2005), « Catherine de Médicis, monstre femelle : Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, livre 1 », dans Régis Bertrand et Anne Carol (dir.), Le « monstre » humain : imaginaire et société, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, « Le temps de l’histoire », p. 169-177.

- FORD, Philip (2002), « La diabolisation de Catherine de Médicis », dans Jennifer Britnell et Ann Moss (dir.), Female Saints and Sinners: Saintes et mondaines (France, 1450-1650), Durham, University of Durham, p. 79-95.

- FRAPPIER, Louise (2001), « Spectacle tragique et conception de l’histoire dans la seconde moitié du XVIe siècle en France », dans Marie-France Wagner et Claire Le Brun-Gouanvic (dir.), Les arts du spectacle au théâtre (1550-1700), Paris, Honoré Champion, p. 35-50.

- FRISCH, Andrea (2015), Forgetting Differences: Tragedy, Historiography, and the French Wars of Religion, Édimbourg, Edinburgh University Press, « Edinburgh Critical Studies in Renaissance Culture ».

- GARAND, Dominique (2007), « La fonction de l’ethos dans la formation du discours conflictuel », dans Marie-Hélène Larochelle (dir.), Invectives et violences verbales dans le discours littéraire, Québec, Presses de l’Université Laval, « Intercultures », p. 3-19.

- Garver, Eugene (2000), « La découverte de l’èthos chez Aristote », dans François Cornilliat et Richard Lockwood (dir.), Èthos et pathos : le statut du sujet rhétorique, actes du colloque de Saint-Denis du 19 au 21 juin 1997, Paris, Honoré Champion, « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance », p. 15-35.

- HUGOT, Nina (2021), « D’une voix et plaintive et hardie » : La tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583, Genève, Droz, « Travaux d’humanisme et Renaissance ».

- KRAKOVITCH, Odile (2004), « Les femmes de pouvoir dans le théâtre de Dumas : de Christine à Messaline », Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 104, no 4, p. 811-829.

- LOBBES, Louis (2005), « L’oeuvre historiographique de Pierre Matthieu ou la tentative d’embrigader Clio », dans Danièle Bohler et Catherine Magnien-Simonin (dir.), Écritures de l’histoire (XIVe-XVIe siècle), actes du colloque de Bordeaux du 19 au 21 septembre 2002, Genève, Droz, « Travaux d’humanisme et Renaissance », p. 495-519.

- LOBBES, Louis (1998), « Pierre Matthieu, dramaturge phénix (1563-1621) », Revue d’histoire du théâtre, vol. 199, no 3, p. 207-236.

- LOBBES, Louis (1997), « L’exécution des Guises, prétexte à tragédie », dans Yvonne Bellenger (dir.), Le mécénat et l’influence des Guises, actes du colloque de Joinville du 31 mai au 4 juin 1994, Paris, Honoré Champion, « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance », p. 567-579.

- MAINGUENEAU, Dominique (2013), « L’èthos : un articulateur », Contextes, no 13, journals.openedition.org/contextes/5772

- MAINGUENEAU, Dominique (2004), Le discours littéraire : paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, « Collection U ».

- MAINGUENEAU, Dominique (2002), « Problèmes d’ethos », Pratiques, no 113-114, p. 55-67.

- MAINGUENEAU, Dominique (1999), « Èthos, scénographie, incorporation », dans Ruth Amossy (dir.), Images de soi dans le discours : la construction de l’ethos, Lausanne, Delachaux et Niestlé, p. 75-100.

- MASTROIANNI, Michele (2016), « La théâtralisation de l’histoire contemporaine dans la tragédie française de la Renaissance : La Guisiade de Pierre Matthieu », dans Concetta Cavallini et Philippe Desan (dir.), Le texte en scène : littérature, théâtre et théâtralité à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », p. 173-189.

- MATTHIEU, Pierre (2009 [1589]), « La Guisiade », dans Nerina Clerici Balmas et al. (dir.), La tragédie à l’époque d’Henri III, Florence, Olchski; Paris, Presses Universitaires de France, « Théâtre français de la Renaissance », deuxième série, vol. 5 (« 1586-1589 »), p. 397-522.

- MATTHIEU, Pierre (2007 [1589]), « La Guisiade », dans Théâtre complet, Louis Lobbes (éd.), Paris, Classiques Garnier, « Textes de la Renaissance », p. 685-770.

- MATTHIEU, Pierre (1990 [1589]), La Guisiade, Louis Lobbes (éd.), Genève, Droz.

- MATTHIEU, Pierre (1981 [1605]), Tablettes de la vie et de la mort(1605), Christopher Norman Smith (éd.), Exeter, University of Exeter.

- McCall Probes, Christine (1999), « Lamentation in the Service of the Dramatization of History: The Choir in Pierre Matthieu’s La Guisiade », Mediaevalia, no 22, p. 245-262.

- MEYER, Michel (dir.) (1999), « Introduction » à Histoire de la Rhétorique des Grecs à nos jours, Paris, Librairie générale française, « Livre de Poche; Biblio-Essais ».

- MILLET, Olivier (1997), « L’assassinat politique sur la scène au temps des guerres de religion : trois pièces d’actualité », Vives lettres, no 4, p. 7-44.

- ORKIBI, Eithan (2008), « Ethos collectif et rhétorique de polarisation : le discours des étudiants en France pendant la guerre d’Algérie », Argumentation et Analyse du Discours, no 1, journals.openedition.org/aad/438

- PATTERSON, Jonathan (2016), « Diables incarnez, Machiavelistes, heretiques”: The Villains of Pierre Matthieu’s La Guisiade Reconsidered », French Studies, vol. 70, no 1, p. 1-16.

- RIVERS, Nathaniel (2010), « “I Told U So”: Classical and Contemporary Ethos and the Stabilization of Self », dans Michelle Smith et Barbara Warnick (dir.), The Responsabilities of Rhetoric, Long Grove, Waveland Press, p. 281-288.

- REYNOLDS, Nedra (1993), « Ethos as Location: New Sites for Understanding Discursive Authority », Rhetoric Review, vol. 11, no 2, p. 325-338.

- RONALD, Kate (1990), « A Reexamination of Personal and Public Discourse in Classical Rhetoric », Rhetoric Review, vol. 9, no 1, p. 36-48.

- RONSARD, Pierre de (2015 [1564]), « Bergerie », dans Oeuvres complètes IV, Paul Laumonier (éd.), Paris, Classiques Garnier, « Société des textes français modernes », p. 632-688.

- SIESS, Jürgen (2009), « Y a-t-il un auteur dans la pièce? Ethos du personnage et ‟figure auctoriale” », Argumentation et analyse du discours, no 3, journals.openedition.org/aad/674

- SYSSAU, Éric (2020), « Les protestants sur la scène du collège de Navarre (Paris, 1533-1572) », Revue d’histoire du théâtre, no 286, p. 81-106.

- SYSSAU, Éric (2018), « 1572 : une quadruple célébration de la Saint-Barthélemy », European Drama and Performance Studies, no 11, p. 171-197.

- TERNAUX, Jean-Claude (2018), « Le personnage de Catherine de Médicis dans La Reine Margot [pièce] », dans Bernard Urbani et Jean-Claude Ternaux (dir.), Le théâtre des romanciers (XIXe siècle-XXIe siècle) : adaptations et réécritures, expérimentations et contestation, Théâtres du Monde, Cahier hors-série, no 3, p. 43-52.

- TERNAUX, Jean-Claude (2013), « L’allégorie dans la tragédie d’actualité : La Guisiade de Pierre Matthieu (1589) et Le Guysien de Simon Bélyard (1592) », dans Francine Wild (dir.), Le sens caché : usages de l’allégorie du Moyen Âge au XVIIe siècle, Arras, Artois Presses Université, « Études littéraires », p. 141-152.

- TERNAUX, Jean-Claude (2008), « La diabolisation dans La Guisiade (1589) de Pierre Matthieu et Le Guysien (1592) de Simon Bélyard », Études épistémè, n° 14, p. 1-17.

- TEULADE, Anne (2021), Le théâtre de l’interprétation : l’histoire immédiate en scène, Paris, Classiques Garnier, « Perspectives comparatistes ».

- TEULADE, Anne (2017), « Une tragédie d’actualité est-elle possible? Parler aux émotions et aux croyances des spectateurs », dans Florence d’Artois et Anne Teulade (dir.), La tragédie et ses marges : penser le théâtre sérieux en Europe (XVIe-XVIIe siècles), Genève, Droz, « Travaux du Grand Siècle », p. 401-414.

- TOURETTE, Éric (éd.) (2008), Quatrains moraux XVIe-XVIIe siècles : Guy du Faur de Pibrac, Antoine Favre, Claude Guichard, Pierre Mathieu et Guillaume Colletet, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, « Atopia ».

- USHER, Phillip John (2014), « Pour une carte tragique des troubles : la Tragédie de feu Gaspard de Coligny (1575) de François de Chantelouve et La Guisiade (1589) de Pierre Matthieu », dans Bernd Renner et Phillip John Usher (dir.), Illustrations inconscientes : écritures de la Renaissance. Mélanges offerts à Tom Conley, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque de la Renaissance », p. 143-164.

- WISSE, Jakob (1989), Ethos and Pathos from Aristotle to Cicero, Amsterdam, Adolf M. Hakkert.

- WOERTHER, Frédérique (2007), L’éthos aristotélicien : genèse d’une notion rhétorique, Paris, Vrin, « Textes et traditions ».

- WOERTHER, Frédérique (2005), « Aux origines de la notion rhétorique d’èthos », Revue des études grecques, vol. 118, no 1, p. 79-116.