Abstracts

Résumé

Afin d’encourager la présentation d’expositions au Québec, l’article 697 du Code de procédure civile permet de protéger contre les saisies les oeuvres d’art et les autres biens culturels ou historiques prêtés de l’étranger. Cette disposition (alors l’article 553.1 de l’ancien Code de procédure civile) fut introduite en 1976 afin de permettre la tenue, à Montréal, d’une importante exposition en provenance de l’URSS.

Depuis, de nombreux États se sont dotés de mesures de protection comparables et l’article 697 est fréquemment employé pour protéger les oeuvres d’art et objets culturels lors de leur passage au Québec. Cependant, la jurisprudence étrangère révèle que ces mécanismes ne sont pas exempts de failles. Plus de quarante ans après l’adoption au Québec de cette disposition d’insaisissabilité, et à la lumière des développements internationaux, la présente étude se propose de dresser un bilan de l’emploi de cette disposition, d’évaluer ses défauts ainsi que de formuler des propositions afin de renforcer son efficacité et de permettre son emploi dans d’autres contextes que ceux jusqu’ici envisagés par le législateur.

Abstract

In order to encourage the presentation of exhibitions in Québec, article 697 of the Code of Civil Procedure allows for the protection of works of art and other cultural or historical property on loan from abroad from seizure. This provision (then article 553.1 of the former Code of Civil Procedure) was introduced in 1976 to allow a major exhibition from the USSR to be held in Montréal.

Since then, many states have adopted similar measures of protection, and article 697 is frequently used to protect works of art and cultural objects during their stay in Québec. However, foreign case law reveals that these mechanisms are not without important flaws. More than forty years after Québec adopted this unseizability provision, and in light of international developments, the present study proposes to review the use of this provision, assess its flaws, and formulate proposals to strengthen its effectiveness and allow its use in contexts other than those hitherto contemplated by the legislator.

Article body

Introduction : un danger bien réel

Imaginons l’effet que pourrait avoir une descente de police au Musée des beaux-arts de Montréal durant une exposition d’expressionnistes allemands, après qu’un descendant d’un propriétaire spolié durant la Seconde Guerre mondiale eut revendiqué un tableau. Imaginons les réactions provoquées par une demande d’injonction pour empêcher le Musée Pointe-à-Callière de renvoyer un objet ancien à un prêteur en raison d’un soupçon de pillage archéologique. Imaginons qu’une grande compagnie tente de faire exécuter une sentence arbitrale contre un État en visant une oeuvre appartenant à cet État alors que cette oeuvre se trouve au Musée national des beaux-arts du Québec. Imaginons surtout l’embarras d’un conservateur de l’une de ces institutions lorsqu’il tentera ensuite d’organiser une exposition et de convaincre un prêteur étranger — qui prend déjà le risque de faire voyager un objet souvent fragile — que le Québec offre des garanties juridiques suffisantes pour assurer la bonne tenue de l’exposition et le retour des objets. Nos musées sont-ils véritablement à l’abri de pareils scénarios[1]?

Le paysage international s’est considérablement complexifié depuis que le Québec fut l’une des premières juridictions à se doter, en 1976, d’une loi d’immunité de saisie des biens culturels. Les nombreuses tentatives de saisie qui secouent le monde de l’art depuis une vingtaine d’années — dont la plus célèbre est celle du Portrait de Wally à New York en 1998 — rendent les prêteurs plus hésitants et plus exigeants. Bien plus qu’une question de procédure civile, l’immunité de saisie influe sur la capacité des institutions muséales à obtenir et à exposer au public des oeuvres de qualité. Il s’agit donc, à notre avis, d’un élément constitutif de la politique culturelle québécoise.

L’évolution internationale du droit régissant l’immunité de saisie pendant ces dernières décennies n’a jusqu’ici entraîné aucune réaction du légis- lateur québécois, et ce, malgré le fait que, des cinq provinces canadiennes à avoir adopté un mécanisme comparable, le Québec possède la loi qui est vraisemblablement la plus vulnérable aux réclamations en justice. À notre connaissance, on ne trouve ni étude universitaire ni essai de politique publique qui analyse l’efficacité de la loi québécoise[2]. Si l’objectif du législateur était bien d’éviter la possibilité de toute poursuite judiciaire lors d’une exposition temporaire ayant lieu sur son territoire, force est de constater que la loi actuelle n’atteint que partiellement cet objectif.

Le présent essai souhaite d’abord (I) expliquer l’origine et le développement du régime québécois présentement en vigueur[3]; puis (II) identifier dans la jurisprudence étrangère les raisons pour lesquelles le régime actuel pourrait s’avérer insuffisant; ensuite (III) cerner pourquoi une large immunité doit être accordée aux objets culturels; et finalement (IV) proposer des pistes de réforme. Notre objectif est d’identifier les outils juridiques dont les institutions muséales québécoises ont besoin pour assurer la pérennité des échanges culturels internationaux afin que les musées jouent pleinement leur rôle et que le public continue québécois continue d’avoir accès à des expositions de grande qualité.

I. Les origines de la loi québécoise

A. Une demande du Kremlin

En 1975, pour célébrer le trentième anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, l’URSS organisa une grande exposition de toiles de l’Ermitage et du Musée russe dans cinq villes américaines : Washington, Los Angeles, Houston, Détroit et New York[4]. Le Canada demanda, avec succès, que l’exposition s’y arrêtât également. Sur six villes candidates, deux furent retenues pour l’accueillir : Winnipeg et Toronto.

Or, l’histoire des collections publiques soviétiques est mouvementée. Nombre de collectionneurs privés furent expropriés au lendemain de la révolution russe, et, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Armée rouge pilla des centaines de milliers d’objets culturels[5]. L’URSS demanda donc au Manitoba et à l’Ontario qu’une loi fût votée pour protéger les objets faisant partie de l’exposition contre toute réclamation. Avant 1976, seules deux juridictions s’étaient dotées de pareille législation : les États-Unis, en 1965, afin de préparer la venue d’une exposition soviétique à l’Université de Richmond[6] et l’État de New York, en 1968, après une saisie d’oeuvres chez un galeriste[7].

Au Manitoba, l’adoption de la loi ne se fit pas sans réticence. En pleine guerre froide — et dans une province où vit une importante population d’ascendance ukrainienne —, certains députés conservateurs se demandèrent pourquoi il aurait fallu empêcher les Manitobains d’ester en justice pour satisfaire aux exigences du Kremlin[8]. Malgré tout, la loi fut votée à une majorité de trente-cinq voix contre quatorze lors d’un vote libre[9]. L’exposition connut un franc succès. Les choses furent cependant plus compliquées en Ontario où le gouvernement minoritaire conservateur semblait hostile à une quelconque limite des droits de propriété, et refusa de proposer une loi analogue[10].

Le Musée des beaux-arts de Montréal sauta sur l’occasion. Le ministre des Affaires culturelles d’alors, Jean-Paul L’Allier, proposa d’amender le Code de procédure civile pour répondre aux exigences russes. L’opinion publique était alors surtout préoccupée par l’ouverture prochaine des Jeux olympiques de Montréal. Les trois partis politiques représentés à l’Assemblée nationale tombèrent facilement d’accord et les trois lectures du projet de loi eurent lieu en une même journée, le 30 juin 1976[11] :

Cette mesure est nécessaire suivant les exigences de certains pays qui proposent des expositions itinérantes d’importance. Notamment le Musée des beaux-arts se voit offrir, à l’occasion, de telles expositions et ne peut les accueillir, précisément parce qu’il n’est pas en mesure de fournir de telles garanties d’insaisissabilité.

Compte tenu de l’importance de ces expositions, compte tenu de la valeur des biens qui sont exposés, il nous apparaissait nécessaire de proposer ici cette modification au Code de procédure civile afin de permettre aux autorités des musées, quels qu’ils soient, musées publics ou musées privés, de négocier, le cas échéant, de telles expositions et de fournir, sur décision du gouvernement, donc du lieutenant-gouverneur en conseil, une garantie d’insaisissabilité.[12]

La lecture des brefs débats tenus à l’Assemblée nationale révèle que la modification du Code de procédure civile fut adoptée non pas après une étude minutieuse des différents cas de figure auxquels les institutions muséales pourraient être confrontées, mais bien dans le but précis d’assurer la tenue à Montréal d’une exposition d’oeuvres provenant de l’URSS. Même si le ministre ne fut pas explicite sur ce point, l’intervention du député Bellemare de l’Union nationale, également favorable au projet de loi, ne laisse aucun doute sur les motifs qui poussèrent l’Assemblée à agir aussi rapidement :

M. le Président, je suis très heureux de concourir à [c]e projet de loi parce que je crois personnellement que les Russes, même si c’est un pays à dénomination totalitaire, ont des choses merveilleuses à nous montrer. Le principe de la loi qui est devant nous concorde parfaitement bien avec le projet de loi no 56 qui a été présenté au mois de juin dernier par le ministre des Affaires culturelles de la province de Manitoba. […]

Je comprends qu’il y a certaines personnes qui ont été chassées de ces pays totalitaires qui sont ici en demeure permanente et qui pourraient peut-être manifester le désir de recouvrer, par des procédures, les biens et les effets qu’elles ont perdus lors de leur mutation, lors de leur immigration au Canada. Je crois que c’est une saine prudence qui est dictée par la largeur de vue du ministre, mais aussi à la demande formelle du gouvernement russe qui l’a demandé avant de pouvoir établir chez nous cette exposition.[13]

L’ancien Code de procédure civile fut ainsi modifié par l’ajout de l’article 553.1 :

553.1. Sont aussi insaisissables, si le gouvernement les déclare tels et pour la période qu’il détermine, les oeuvres d’art ou biens historiques provenant de l’extérieur du Québec et exposés publiquement au Québec ou destinés à l’être. Ces oeuvres ou biens ne doivent pas avoir été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec.

Le décret adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.

L’insaisissabilité décrétée par le présent article n’empêche pas l’exécution de jugements rendus pour donner effet à des contrats de service relatifs au transport, à l’entreposage et à l’exposition des oeuvres et biens visés au premier alinéa.[14]

Le décret 2596-76 publié quelques semaines plus tard dans la Gazette officielle permit à Montréal de recevoir l’exposition[15]. L’annexe du décret, comprenant la liste des oeuvres exposées, comportait certains des plus grands artistes de l’art occidental : Titien, Caravage, Rembrandt, Vélasquez, Poussin, Fragonard, Cézanne ou Gauguin.

À la suite de cet épisode, l’Ontario réagit. Le premier ministre Bill Davis, le même qui avait refusé d’aller de l’avant en 1976, fit adopter, en 1978, une loi pour assurer la venue d’une exposition sur les trésors de Toutânkhamon[16]. Deux autres provinces canadiennes votèrent des dispositions analogues : la Colombie-Britannique en 1980[17] et l’Alberta en 1985[18], mais sans que des expositions importantes n’y fussent prévues. En conséquence, dès 1985, cinq provinces canadiennes s’étaient dotées de lois d’immunité de saisie, et ce, bien avant des pays qui présentent des expositions internationales d’envergure bien plus fréquemment comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Cependant — et c’est un point important sur lequel nous reviendrons — le Parlement fédéral n’adopta jamais de loi comparable concernant ses champs de compétence.

B. Quarante ans après

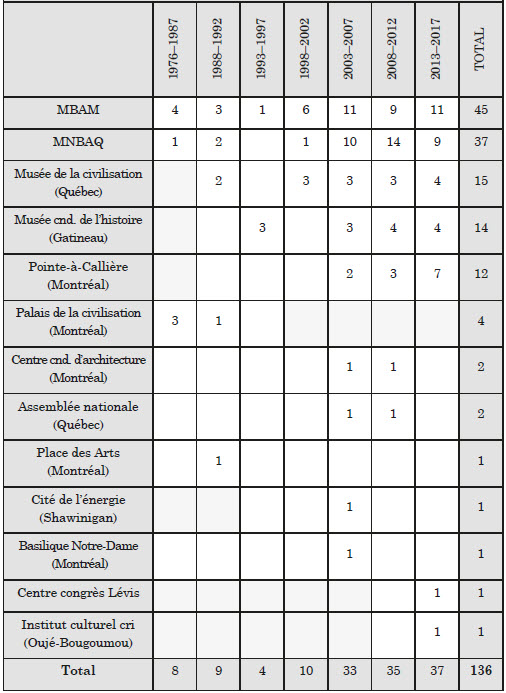

Depuis, le système des décrets s’est largement implanté dans le paysage muséal québécois. Entre 1976 et 2017, on recense que des oeuvres faisant partie de 136 expositions furent protégées par un décret d’insaisissabilité. Le Tableau 1, ci-dessous, donne un aperçu des institutions qui ont employé le système. Deux tendances se dégagent. D’abord, et après une première période calme où l’on ne relève souvent qu’un seul décret annuellement (1976–2002), le nombre de décrets augmente de manière significative à partir de 2003. Depuis une décennie, la moyenne annuelle se situe environ à sept décrets. Alors qu’au début c’est le prêteur qui faisait une demande spéciale pour un décret, certains musées ont désormais pour politique de demander systématiquement un décret lorsqu’une exposition provient de l’étranger[19]. Ensuite, la grande majorité des décrets est obtenue par cinq musées : le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), le Musée de la civilisation, le Musée canadien de l’histoire et Pointe-à-Callière.

Tableau 1

Institutions d’accueil au Québec (1976–2017)[20]

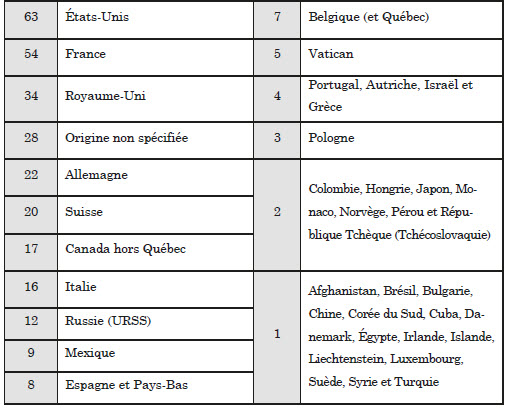

L’analyse de ces décrets permet également d’établir la nationalité des prêteurs et, partant, de dresser le portrait des relations muséales québécoises et d’identifier ses principaux partenaires. Le Tableau 2 recense l’origine des prêts[21] et confirme que, si de nombreux pays prêtent au fil des ans, certains partenaires tiennent une place privilégiée dans les relations culturelles québécoises, en particulier les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. De plus, et si l’on exclut les prêts d’origine inconnue et les prêts d’origine québécoise — alors que ces derniers ne devraient pas donner lieu à un décret[22] —, 95% des prêts proviennent d’Amérique du Nord (incluant le Mexique) ou d’Europe (incluant la Russie)[23].

Tableau 2

Origine des prêteurs – Québec (1976–2017)

Il est par ailleurs intéressant de comparer ces données avec celles de l’Ontario, l’autre province qui organise annuellement un nombre important d’expositions internationales (Tableau 3). Depuis 2003, un nombre comparable de décrets est demandé au Québec et en Ontario.

Tableau 3

Institutions d’accueil en Ontario (2003–2017)[24]

L’article 553.1 du Code de procédure civile fut depuis repris sans grand changement dans le nouveau Code de procédure civile à l’article 697. Le commentaire (laconique) de la ministre explique que l’on reprend l’essentiel du droit antérieur[25]. Le texte actuel se lit comme suit :

697. Les oeuvres d’art et les autres biens culturels ou historiques provenant de l’extérieur du Québec qui sont exposés publiquement au Québec ou destinés à y être exposés sont insaisissables s’ils sont déclarés tels par décret du gouvernement, pour la période qui y est indiquée. Ce décret entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.

L’insaisissabilité de ces biens n’empêche pas l’exécution de jugements rendus si ces biens ont été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec ou encore pour donner effet à un contrat de service relatif à leur transport, leur entreposage et leur exposition.[26]

Nous remarquons que la terminologie a été légèrement modifiée. Alors que l’on protégeait dans l’ancien code des « oeuvres d’art ou biens historiques », le libellé fut étendu aux « oeuvres d’art [et] autres biens culturels ou historiques ». L’ajout de l’expression « bien culturel » peut paraître anodin, mais il apporte une précision importante quant à la portée de la disposition. En effet, alors que « bien historique » n’a pas d’acceptation juridique particulière, l’expression « bien culturel » est désormais l’expression consacrée en droit international pour désigner les objets qui ont une valeur culturelle. Elle est employée dans les trois grandes conventions internationales sur le sujet : la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye 1954)[27], la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1970 (UNESCO 1970)[28] et la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés[29]. L’expression est également employée dans la loi fédérale d’application des conventions La Haye 1954 et UNESCO 1970[30], ainsi que dans les lois d’immunité de saisie des autres législateurs francophones : Manitoba[31], France[32], Belgique[33] et Suisse[34]. Étant donné que le Code de procédure civile ne définit pas quels objets peuvent faire l’objet d’une protection, ce changement terminologique permet de considérer que tous les biens culturels protégés par la Convention UNESCO 1970 — qui contient à son article premier l’énumération la plus complète des objets inclus sous le vocable de « bien culturel » — peuvent faire l’objet d’une protection au Québec. Cela inclut donc non seulement les objets archéologiques et artistiques, mais aussi, et notamment, les spécimens de zoologie, de botanique, de minéralogie ou les manuscrits rares[35]. Il serait donc tout à fait normal qu’une exposition de fossiles de dinosaures ou de pierres précieuses puisse recevoir la protection d’un décret.

Bien que le système d’immunité se soit durablement implanté dans le paysage muséal québécois, un tour d’horizon international démontre que cette protection n’est pas exempte de failles.

II. La jurisprudence étrangère

Alors qu’il n’y avait des lois sur l’immunité de saisie qu’aux États-Unis en 1976[36], nombre de juridictions se sont depuis dotées de mécanismes de protection : la France (1994)[37], l’Allemagne (1998)[38], l’Autriche (2003)[39], la Belgique (2004)[40], la Suisse (2005)[41], le Royaume-Uni (2007)[42], Israël (2007)[43], le Liechtenstein (2008)[44], la Finlande (2011)[45], la République tchèque (2011)[46], le Japon (2011)[47] et l’Australie (2013)[48]. Cette démultiplication des lois traduit l’augmentation des revendications portant sur des objets d’art. Il ne faut pas s’en étonner. Les progrès dans la recherche sur les spoliations passées, la démultiplication des litiges et des arbitrages internationaux, l’augmentation du nombre d’expositions et de la valeur des objets d’art rendent plus probables les saisies. On distingue trois cas de figure qui peuvent donner lieu à des revendications sur des objets culturels prêtés dans le cadre d’expositions temporaires.

A. Les types de saisies

1. Le différend sur la propriété d’un objet culturel

Les poursuites les plus médiatisées et les plus spectaculaires proviennent de familles de propriétaires ou de communautés spoliées qui ne disposent d’aucun recours dans la juridiction où se trouve habituellement l’oeuvre. Par exemple, un héritier d’une famille spoliée lors des grandes nationalisations de la révolution russe tenta, en 2003, de saisir vingt-cinq oeuvres prêtées par la Russie à un musée de Los Angeles, dont des oeuvres de Van Gogh, Degas et Picasso[49]. La famille princière du Liechtenstein, pourtant neutre lors de la Seconde Guerre mondiale, tenta de récupérer, en 1991, des oeuvres exposées en Allemagne qui avaient fait l’objet d’une nationalisation en 1946 par les autorités tchécoslovaques[50]. Ou encore, en 2005, une communauté aborigène australienne tenta de saisir des dessins sur des écorces d’arbres datant du milieu du XIXe siècle qui étaient prêtés par le British Museum au Museum Victoria de Melbourne[51].

La tentative de saisie peut également découler d’un différend international. Certains États craignent en effet que la propriété ou la possession de certains objets puisse être remise en cause, comme c’est le cas des collections impériales chinoises qui sont à Taïwan depuis la guerre civile ou des Manuscrits de la mer Morte saisis par Israël après la guerre des Six Jours[52]. Plus exceptionnellement, les autorités de l’État hôte décident d’intervenir et d’effectuer une enquête criminelle sur le passé d’une oeuvre, comme dans le cas de la saga Wally que nous allons détailler plus loin.

2. L’exécution d’un jugement ou d’une sentence

Une oeuvre d’art ou un bien culturel ou historique peut également être à risque de saisie même s’il n’existe aucun contentieux quant à sa propriété. En effet, certaines décisions judiciaires et sentences arbitrales peuvent s’avérer difficilement exécutables dans le pays du débiteur. Le créancier peut donc tenter de saisir les avoirs du débiteur, incluant des oeuvres d’art, lorsqu’elles se trouvent dans une juridiction où les recours sont plus aisément disponibles. Voici quelques exemples. En 2000, une famille russe, qui avait vu ses usines expropriées en 1918, obtint un jugement de 234 millions de dollars devant les cours américaines. Pour exécuter ce jugement, elle tenta de saisir des oeuvres se trouvant dans une exposition sur les trésors de la famille Romanov présentée aux États-Unis[53]. En 2002, les victimes d’une attaque terroriste commanditée par la Libye en 1986 tentèrent de mettre la main sur des objets appartenant à ce pays lors d’une exposition qui se tenait à Berlin[54]. En 2003, des créanciers ayant des obligations de l’Empire russe demandèrent la saisie de 240 tableaux à Paris[55]. En 2005, la compagnie Noga tenta de saisir en Suisse cinquante-cinq tableaux impressionnistes pour exécuter une sentence arbitrale contre la Russie qui avait refusé d’honorer un contrat[56]. En 2010, des ayants droit espérèrent satisfaire un jugement contre la Syrie qui avait commandité une attaque terroriste à Berlin en 1983 en tentant de saisir des pièces prêtées au Landesmuseum Württemberg à Stuttgart[57]. Et quant à l’entreprise Diag Human, elle voulut en 2011 mettre la main, en Autriche, sur des tableaux prêtés au Belvédère pour exécuter une sentence contre la République tchèque[58]. On le constate, ces tentatives d’exécution de jugement ou de sentence qui ne découlent pas d’un différend relatif au bien culturel revendiqué sont extrêmement imprévisibles.

3. Le droit d’auteur

Finalement, il existe une troisième situation qui peut donner lieu à une saisie, qui, à notre connaissance, n’a pas été étudiée en doctrine. En vertu des effets combinés de l’article 38(1) de la Loi sur le droit d’auteur et de l’article 517 du Code de procédure civile qui régit les saisies avant jugement, le détenteur d’un droit d’auteur peut saisir toute oeuvre qui est en contrefaçon de ses droits[59]. Évidemment, il s’agit d’un risque qui vise particulièrement l’art contemporain, car il faut qu’un droit d’auteur subsiste dans une oeuvre pour que ce recours existe. Au Canada, le droit d’auteur est valable pour la durée de la vie de l’artiste plus cinquante ans[60].

Après cet état des lieux, il est nécessaire de s’attarder aux deux dossiers les plus riches d’enseignement : Wally et Malewicz.

B. U.S. v. Wally : contourner l’immunité

Une première brèche aux lois d’immunité de saisie fut ouverte alors que le Musée Leopold organisa une tournée internationale de ses toiles qui s’arrêta sur les cimaises du Museum of Modern Arts (MoMA) en 1997[61].

1. Le Portrait de Wally d’Egon Schiele

Egon Schiele, enfant terrible de l’avant-garde viennoise, réalisa en 1912 l’une de ses plus extraordinaires toiles, le Portrait de Wally, représentant Walburga (Wally) Neuzil, qui fut à la fois modèle et compagne du peintre entre 1911 et 1915. Le portrait fut acheté par la galeriste juive autrichienne Lea Bondi Jaray en 1925. Après l’Anschluß, les biens de Bondi furent aryanisés et vendus à Friedrich Welz, un marchand d’art autrichien plus tard accusé de crimes de guerre. Bondi dut fuir avec son mari au Royaume-Uni peu de temps après.

Après la guerre, le Portrait de Wally fut toutefois confondu par le Bundesdenkmalamt, service chargé des restitutions, avec Bildnis seiner Frau (un portrait d’Edith Harms, qui épousa Egon Schiele en 1915) qui avait fait partie de la collection de Heinreich Rieger, un autre collectionneur viennois dont les biens avaient été aryanisés durant la guerre. Wally fut donc restitué par erreur aux héritiers de Rieger avec d’autres oeuvres ayant appartenu à ce dernier. Les héritiers de Rieger finirent par vendre plusieurs oeuvres, incluant Wally, au Belvédère.

Lea Bondi réussit donc à obtenir la restitution de l’entièreté de sa collection, sauf Wally[62]. Pour l’aider à récupérer ce tableau, Bondi demanda l’aide de Rudolf Leopold, qui amassait durant les années 1950 et 1960 une importante collection de peintures de Schiele. Leopold prit effectivement contact avec le Belvédère, mais s’arrangea toutefois pour obtenir Wally pour sa collection personnelle en échange d’un autre Schiele (Rainerbub) qui fait encore aujourd’hui partie de la collection du Belvédère. Bondi apprit l’existence de cet échange en 1957, mais ses efforts pour récupérer la toile restèrent vains. Elle décéda à Londres en 1969.

En 1994, Leopold céda sa vaste collection — plus de cinq mille objets — afin que soit créé le Musée Leopold, aujourd’hui à la fois l’un des principaux musées de Vienne et la plus importante collection de toiles de Schiele. Wally faisait partie du lot. Avec son pendant, un autoportrait de Schiele réalisé à la même époque, Wally devint rapidement une icône viennoise.

C’est donc cette toile au passé mouvementé qui fut envoyée, avec environ 150 autres oeuvres, dans une tournée internationale en 1997. Lors de l’arrêt de l’exposition au MoMA, les héritiers de Lea Bondi contactèrent sans succès le musée pour récupérer la toile. La famille se tourna vers les autorités new-yorkaises qui déposèrent un recours pénal afin de saisir le tableau en vertu du droit de l’État de New York. Le 7 janvier 1998, trois jours avant la fin de l’exposition et alors que les tableaux devaient être expédiés en Catalogne, le MoMA reçut un subpoena duces tecum qui lui demandait de comparaître avec Wally. Trois décennies après son adoption, il s’agit de la première affaire dans laquelle les tribunaux durent juger de la portée de la New York Arts and Cultural Affairs Law (NYCAL) régissant les immunités de saisie, la loi qui est l’équivalent de l’article 697 du Code de procédure civile.

L’envoi de ce subpoena marqua le début de douze ans de procédures judiciaires, période pendant laquelle la toile demeura enfermée dans un entrepôt. Il est intéressant de se pencher sur cette saga, car les différents jugements rendus permettent de décortiquer les situations où l’immunité de saisie de l’État de New York permit, ou ne permit pas, de protéger le tableau. La première série de jugements porte sur une procédure en vertu des lois criminelles de l’État de New York, la seconde, sur une procédure en vertu du droit fédéral.

2. La procédure criminelle new-yorkaise

En réaction à l’envoi du subpoena, le MoMA déposa immédiatement une requête pour le faire invalider, prenant appui sur les dispositions de la NYCAL, ainsi rédigées :

12.03 No process of attachment, execution, sequestration, replevin, distress or any kind of seizure shall be served or levied upon any work of fine art while the same is enroute to or from, or while on exhibition or deposited by a nonresident exhibitor at any exhibition held under the auspices or supervision of any museum, college, university or other nonprofit art gallery, institution or organization within any city or county of this state for any cultural, educational, charitable or other purpose not conducted for profit to the exhibitor, nor shall such work of fine art be subject to attachment, seizure, levy or sale, for any cause whatever in the hands of the authorities of such exhibition or otherwise [nos soulignements].[63]

Le 13 mai 1998, la Cour suprême de New York invalida le subpeona, jugeant que celui-ci constituait un type de saisie prohibée par la NYCAL, qui empêchait « any kind of seizure », incluant les saisies criminelles[64]. Après avoir analysé la portée de la loi, la juge conclut que les héritiers ne pouvaient profiter d’une exposition temporaire pour faire valoir leurs droits, fussent-ils légitimes, l’État de New York ayant, en effet, déterminé que l’intérêt public devait l’emporter sur une réclamation privée :

The Legislature determined, in balancing policy considerations, that it was in the state’s interest to protect cultural institutions and their ability to encourage the exchange of art for the benefit of the entire populace over the needs of a few individuals to recover their art, even if the art was stolen.[65]

La division d’appel de la Cour suprême de l’État infirma cette décision le 16 mars 1999[66], jugeant que la NYCAL n’avait pas de portée en droit criminel. Cependant, la Cour d’appel de l’État de New York intervint et, à six voix contre une, accueillit finalement la cassation du subpoena. La majorité écrivit :

We fully appreciate the profound and opposing interests presented by this case. The District Attorney has a constitutional responsibility to identify and prosecute criminal activity, while the Museum seeks to make works of art from all over the world available to New Yorkers. These two significant interests have come into conflict as a result of Nazi atrocities. The Legislature of this State made a significant policy decision 30 years ago when it enacted the predecessor to section 12.03. As a court of law, we cannot alter that policy under the guise of legislative interpretation. The language of the statute is clear, the intent of the Legislature manifest.[67]

Les tribunaux new-yorkais jugèrent donc que la loi prévenait à la fois les saisies civiles, mais également les saisies criminelles. Cependant, les autorités n’en restèrent pas là.

3. La procédure en vertu de la loi fédérale

Le lendemain de ce jugement, alors que la toile se trouvait toujours aux États-Unis, ce fut au tour du Procureur général des États-Unis et des services douaniers américains de saisir le tableau. Cette fois-ci, ce ne fut pas le droit criminel de l’État de New York, mais une loi fédérale, la National Stolen Property Act[68], qui fut invoquée. L’immunité de l’État de New York ne pouvait s’appliquer à une loi fédérale.

Après coup, on pourrait se demander pourquoi le MoMA se contenta de la protection de la loi de New York et ne demanda pas la protection de la loi fédérale. Il semble que c’était la pratique à l’époque, étant donné que la NYCAL protégeait automatiquement les oeuvres, et alors qu’une demande était nécessaire auprès des autorités fédérales pour qu’un décret soit publié[69]. Une double immunité de saisie à la fois en vertu de la loi de New York et du droit fédéral aurait vraisemblablement empêché toute saisie[70].

Quoi qu’il en soit, une requête en rejet fut déposée par le Musée Leopold contre cette seconde action. Cette requête fut accordée le 19 juillet 2000 par la Cour du district[71]. En réponse, les autorités demandèrent avec succès de déposer une nouvelle procédure dans le dossier[72]. Après ce dépôt, une nouvelle demande en rejet du Musée Leopold fut cette fois rejetée[73]. Puis, en 2009, dans un jugement très favorable au poursuivant, la Cour ordonna la tenue d’un procès sur la seule question de savoir si, au moment de l’importation de la toile aux États-Unis, le docteur Leopold savait que la peinture avait été mal acquise[74].

Mais le procès n’eut jamais lieu. Le docteur Leopold décéda le 29 juin 2010, moins d’un mois avant le début des audiences. Le Musée Leopold accepta de verser 19 millions de dollars aux héritiers de Lea Bondi, de poser dorénavant une fiche près du tableau pour expliquer sa provenance et d’exposer d’abord le tableau au Museum of Jewish Heritage avant qu’il ne retournât en Autriche[75].

Deux grandes leçons peuvent être tirées du dossier Wally. Primo, dans un système fédéral, il est essentiel que des garanties soient accordées par chacun des paliers de gouvernement. Dans le dossier Wally, c’est par négligence que le décret fédéral n’avait pas été demandé. Or, au Canada, il n’existe tout simplement pas de mécanisme fédéral dont les musées pourraient se prévaloir. Ensuite, les dispositions de protection des oeuvres sont des exceptions au principe général qui veut que les justiciables aient accès aux tribunaux. Et, devant une situation d’injustice historique, les tribunaux peuvent être tentés d’interpréter ces dispositions de manière restrictive, comme ce fut le cas de la division d’appel de la Cour suprême de l’État de New York[76]. En conséquence, une loi d’insaisissabilité efficace devrait avoir une portée large et non ambiguë.

C. Malewicz v. Amsterdam : poursuivre le prêteur

Une seconde brèche — moins médiatisée, bien que plus considérable quant à ses conséquences juridiques — fut ouverte par une autre poursuite, celle de la succession du peintre Kasimir Malevitch (1879–1935) contre la Ville d’Amsterdam. En 2003 et 2004, quatorze oeuvres de Malevitch furent prêtées par le Stedelijk, principal musée d’art moderne d’Amsterdam, au Guggenheim de New York et à la Menil Collection de Houston pour une exposition temporaire[77].

Ces tableaux avaient une histoire aussi mouvementée que celle du Portrait de Wally. Malevitch, artiste d’avant-garde russe et père du suprématisme, exposa une centaine d’oeuvres à Berlin en 1927. Il dut rentrer rapidement en Union soviétique, mais il ne put rapatrier ses oeuvres avec lui, étant donné qu’on y condamnait l’art abstrait. Après la prise de pouvoir par les nazis, ses oeuvres furent également interdites en Allemagne. Elles passèrent donc entre les mains d’amis de l’artiste, d’abord celles d’Alexander Doner, directeur du Landesmuseum d’Hanovre, puis celles d’Hugo Haring, qui cacha les tableaux durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, ne se considérant pas comme leur propriétaire légitime, Haring refusa de vendre les tableaux.

Malade, Haring accepta finalement en février 1956 de prêter les tableaux au Stedelijk, mais pas de les vendre. Dans leurs communications subséquentes, les représentants de Haring — et non Haring lui-même — suggérèrent que ce dernier était désormais propriétaire des oeuvres par propriété acquisitive. Le musée conclut donc un second prêt avec une option d’achat avec les représentants de Haring en novembre 1956. Celui-ci mourut en 1958 et le musée exerça son option d’achat. Étant donné qu’il ne s’était jamais considéré propriétaire des oeuvres, il semble que ses proches aient profité de ses ennuis de santé pour obtenir le produit de la vente des tableaux.

En 1996, les héritiers de l’artiste demandèrent une première fois la restitution des oeuvres. La Ville d’Amsterdam refusa en 2001. Les quatorze oeuvres prêtées à New York et à Houston en 2003 par le Stedelijk faisaient partie des quatre-vingt-quatre peintures acquises en 1958. Elles étaient protégées par un décret d’immunité de saisie en vertu de la loi fédérale[78]. Ce mécanisme fédéral est assez proche de celui en vigueur au Québec. Il nécessite la publication d’un avis de la part du gouvernement fédéral, ce qui empêche ensuite toute saisie lorsque les oeuvres sont sur le territoire américain.

La particularité de cette poursuite est que les héritiers du peintre ne réclamèrent pas la saisie des oeuvres; ils poursuivirent plutôt la Ville d’Amsterdam pour des dommages pécuniaires équivalents à la valeur des tableaux[79]. La poursuite fut déposée deux jours avant la fin de l’exposition à Houston. Le dossier chemina donc alors que les oeuvres étaient de retour à Amsterdam.

La Ville d’Amsterdam déposa deux requêtes en rejet dans ce dossier, qui furent rejetées respectivement en 2005 et en 2007. Amsterdam fut à chaque occasion appuyée par le Procureur général des États-Unis. Étant donné que les peintures étaient à la fois propriétés publiques néerlandaises et protégées par la loi fédérale d’immunité de saisie, la Ville d’Amsterdam invoqua ces deux arguments pour faire rejeter la demande. Même si l’essentiel de ces décisions traite de l’immunité souveraine, nous laisserons de côté cet aspect — malgré le caractère extrêmement discutable du raisonnement — pour nous attarder aux propos concernant l’immunité de saisie.

La Cour de district des États-Unis pour le District de Columbia rejeta la première requête en rejet en mars 2005 étant donné l’absence au dossier de plusieurs éléments factuels qui auraient été nécessaires pour déterminer si l’une des exceptions à la loi sur l’immunité souveraine américaine pouvait s’appliquer[80]. Cependant, les principales affirmations du raisonnement concernant l’immunité de saisie méritent d’être citées au long. Loin de constituer un simple entrebâillement, elles laissent la porte grande ouverte à une poursuite contre un prêteur qui jouit par ailleurs de l’immunité de saisie en bonne et due forme :

Clearly, as the United States and the City argue, § 2459 protects loaned artworks and cultural items from seizure or judicial process “for the purpose or having the effect of depriving such [U.S. cultural] institution … of custody or control of such object.” 22 U.S.C. § 2459. A litigant with a claim against a foreign sovereign may not seize that sovereign’s property that is in this country on a cultural exchange and the litigant may not serve the receiving museum with judicial process to interfere in any way with the physical custody or control of the artworks. The Malewicz Heirs have tried to do neither. They have sued the City of Amsterdam, not the Guggenheim or the Menil Collection. Had this lawsuit begun and concluded before the Malewicz Collection left this country, no order of this Court would have, or could have, affected the custody or control that the museums (and carriers) exercised over the artworks. The Immunity from Seizure Act deprives all U.S. courts from taking any action to obtain physical custody of the Malewicz Collection or other cultural icons granted immunity while in this country.

[…]

Because the Malewicz Heirs are not seeking judicial seizure of the artworks, the City’s and the United States’ reliance on § 2459 is misplaced. Immunity from seizure is not immunity from suit for a declaration of rights or for damages arising from an alleged conversion […] [italiques dans l’original, nos soulignements].[81]

L’immunité de saisie n’empêche donc pas le dépôt d’une poursuite en déclaration de titre ou en dommages. Les conséquences de ce jugement sont qu’après un procès sur le fond dans l’État où l’oeuvre fut exposée, le requérant pourrait tenter de faire exécuter ce jugement partout où est exposé le tableau, incluant le lieu usuel d’exposition.

La Ville d’Amsterdam déposa des éléments de preuve supplémentaires au dossier, menant au dépôt d’une seconde requête en rejet de la ville qui fut également rejetée en 2007[82]. Le jugement porte, encore une fois, essentiellement sur l’immunité souveraine. Cependant, un passage du mémoire d’amicus curiae soumis par le Procureur général des États-Unis indique assez clairement la position du gouvernement américain quant à la très large protection dont les prêteurs devraient jouir :

Congress thus sought to assure foreign lenders that exhibiting their artwork would not provide a basis of jurisdiction in the United States. As the Senate Report accompanying the legislation observed, the statute was intended “to encourage the exhibition in the United States of objects of cultural significance which, in the absence of assurances such as are contained in the legislation, would not be made available.”

[…]

As Representative Rogers explained, the bill was designed to assure the foreign lender that it could lend artwork to the United States without incurring the risk that the artwork would be seized or the lender would become subject to suit:

If a foreign country or an agency should send exhibits to this country in the exchange and cultural program and someone should decide that is necessary for them to institute a lawsuit against that particular country or those who may own the cultural objects, the bill would assure the country that if they send the objects to us, they would not be subjected to a suit and an attachment in this country.

[…]

The enactment of § 2459 addressed this uncertainty by providing foreign lenders with the assurance that the temporary loan of artwork under the terms of the statute would not subject them to litigation [soulignements dans l’original, notes omises].[83]

Après ces deux jugements, on arriva finalement, le 23 avril 2008, à un accord de règlement à l’amiable avant que la cause ne cheminât. Sur les quatre-vingt-quatre toiles que le musée possédait, cinq furent rendues aux héritiers.

Comme dans le cas du Portrait de Wally, il n’est évidemment pas possible de savoir quel aurait été le jugement si la cause s’était rendue au fond. Mais l’intérêt d’une loi d’immunité de saisie est qu’elle devrait justement constituer une fin de non-recevoir à toute poursuite afin d’éviter la tenue de procédures coûteuses. La décision de 2005 dans l’affaire Malewicz constitue un précédent dangereux qui indique qu’il est possible de poursuivre un prêteur étranger en dommages, et ce, malgré l’impossibilité de saisir les biens culturels en tant que tels. Il semble que, de part et d’autre de l’Atlantique, cette décision, et surtout l’idée que l’immunité de saisie n’empêche pas pour autant une poursuite civile en déclaration de titre ou en dommages, n’ait pas été véritablement comprise :

Also, during the training courses I provide for museum directors and registrars, it generally turns out, that one does not realise that while receiving immunity from seizure, it may well be possible that a foreign court has jurisdiction to adjudicate a case. Museums and State entities generally do not have in mind that something like the Malewicz case may actually happen to them.[84]

Moins connue que le dossier du Portrait d’Adèle Bloch-Bauer sur l’immunité souveraine ou celui du Portrait de Wally, cette décision devrait pourtant mériter toute notre attention. Les prêteurs canadiens devraient y songer avant d’envoyer une oeuvre d’art ou un objet culturel ou historique temporairement aux États-Unis, surtout en raison du fait que la Cour suprême canadienne adopte une politique extrêmement libérale de reconnaissance des jugements qui émanent des États-Unis[85]. Quant aux institutions québécoises, elles trouvent ici des raisons de douter de la protection accordée par le Code de procédure civile alors que l’article 697 est situé dans la section traitant de l’exécution des jugements, et non dans celle du dépôt d’une action en justice.

Avant d’aborder les modifications nécessaires au régime québécois d’immunité de saisie, nous traiterons des raisons qui justifient d’accorder une large immunité aux prêteurs.

III. Noli me tangere : arguments à l’encontre de la saisie d’un bien culturel exposé hors de sa juridiction habituelle

Est-il nécessaire que les États accordent une large immunité, véritable sauf-conduit pour biens culturels, afin d’assurer la bonne tenue d’expositions temporaires? Les opposants à l’immunité de saisie font généralement valoir que lorsqu’il n’est pas possible pour une personne de revendiquer ses droits dans une juridiction, ce serait ajouter à l’injustice que de l’empêcher d’intenter un recours lorsqu’un objet se trouve finalement dans une autre juridiction où le système de justice lui est plus favorable[86]. Ils s’appuient sur le fait que le libre accès aux tribunaux est une liberté fondamentale, déterminante pour le respect de la primauté du droit[87]. D’autres arguent que le fait d’accorder l’immunité constitue une validation implicite de crimes passés[88]. Il s’agit d’arguments sérieux.

Les victimes de spoliation inspirent effectivement la plus grande des sympathies, d’autant plus que les vols d’oeuvres d’art ont souvent accompagné les pires campagnes de persécution. Nous ne saurions insister suffisamment sur la nécessité d’instaurer des mécanismes de restitution équitables dans la juridiction où réside habituellement une oeuvre d’art ou un objet culturel ou historique. De larges progrès ont déjà été réalisés. Une prise de conscience des autorités et de l’opinion publique depuis les années 1990 a déjà permis de débloquer la situation dans de nombreuses juridictions[89].

L’objectif de cette section est de détailler les raisons pour lesquelles saisir un bien culturel lors d’une exposition temporaire dans une autre juridiction que celle où l’objet est habituellement entreposé est une fausse bonne idée. Nous détaillerons deux argumentaires. Le premier, plus théorique, repose sur la place particulière de l’objet d’art dans la collectivité. Le second, pragmatique, repose sur les effets pratiques néfastes des tentatives de saisie.

A. Le public et le privé

Le titre du présent article, « Noli me tangere », fait évidemment référence à l’une des scènes les plus représentées du Nouveau Testament. Le Christ, ressuscité, ordonne à Marie-Madeleine : « Ne me touche pas ». L’incarnation humaine, de chair, fait place à la réincarnation, à la vie éternelle. Pour les chrétiens, le Christ est désormais et pour toujours d’une substance différente. Ainsi, toute justification du régime d’exception pour les objets culturels doit partir du constat qu’un lamassu assyrien, qu’un kouros grec, que des mosaïques byzantines, qu’un Raphaël ou qu’un Chardin ne devrait recevoir le même traitement qu’un objet du quotidien. La qualification de bien mobilier n’est tout simplement pas suffisante pour rendre compte de l’importance qu’ont ces oeuvres dans les sociétés humaines. Ou pour le dire avec autrement plus d’élégance :

Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini, et qui bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial.[90]

Ces oeuvres, témoins du génie passé et liens entre les générations, occupent une place si particulière dans la vie de la communauté que des arrangements juridiques sont nécessaires pour assurer leur préservation, leur étude et leur diffusion. Dans ces circonstances, un différend privé concernant la propriété d’un bien culturel revêt forcément une dimension publique.

De nombreux législateurs reconnaissent la spécificité de l’art étant donné qu’ils protègent les prêts d’oeuvres destinées à des expositions. Par exemple, le rapport du gouverneur Nelson Rockefeller, présenté en appui à la promulgation de la NYCAL, souligne bien que la loi a pour objectif de favoriser la tenue de grandes expositions dans les institutions culturelles de l’État :

Many of the most important events of the artistic year through the State consist of special shows devoted to a special theme … These exhibitions … rely … on loans of works of art for their success. The promotion and continuation of these events is necessary to maintain New York’s status as the art center of the Nation and is beneficial to the general cultural atmosphere of the State … .

The bill, by exempting such works of art from legal process where their presence in the State of New York is solely by the generosity of the exhibitor and not for any commercial purpose, will go far to allay the fears of potential exhibitors and enable the State of New York to maintain its pre-eminent position in the arts.[91]

L’intervention d’un député de la majorité néo-démocrate au Manitoba, en 1976, saisit les raisons pour lesquelles il est préférable d’adopter des mesures d’immunité et de favoriser l’accès à la culture pour un large public, même si cela risque de priver un particulier d’une revendication légitime :

A very fine Conservative historian was Jakob Burckhardt, a Swiss historian, who had a great great respect for art, for the artistic tradition of Western Europe. This may be something that is not very congenial to the members opposite but I have a great deal of respect for his opinion in this area. I’d like to just read one little excerpt. Burckhardt never closed his mind to new possibilities, unlike members opposite. But he insisted—and this was the driving force of his study and teaching of history—to preserve European culture one must first be aware of it.

[…]

You who vote against this bill will be denying some people in this province a chance to be aware of the great tradition of art in Western Europe. […] I want to see who is going to vote against this bill, who is going to vote against it, who is going to deny a far far more fundamental right than you say we are violating in this bill. That is the right of the people of Manitoba to see this great collection of art.[92]

Autrement dit, il ne s’agit donc pas d’attaquer la légitimité des revendications individuelles sur un objet culturel, mais d’opérer une hiérarchie entre le bien public et le bien privé dans le contexte très particulier des échanges culturels.

Même si le débat fut bref au Québec et en France en raison de l’absence d’opposition et de l’urgence de légiférer, l’intervention du député Charron, qui appuya à l’Assemblée nationale le projet de loi de 1976 au nom du Parti québécois, rejoint aussi cette idée. L’importance des échanges culturels et l’intérêt qu’a le public d’admirer les grandes oeuvres doivent primer sur des revendications individuelles :

II va de soi que des pays qui nous font l’honneur, à l’occasion de permettre à des Québécois d’admirer des oeuvres à caractère universel par leur conception comme dans leur réalisation ne soient aucunement soumis à des tracasseries juridiques qui pourraient émaner de conflits absolument étrangers à la volonté des deux [É]tats qui collaborent à l’organisation de l’exposition. Je veu[x] dire, par exemple, que si des particuliers québécois, pour une raison ou une autre, se sentaient légitimés d’exiger des poursuites judiciaires pouvant conduire jusqu’à la saisie de certaines oeuvres d’art prêtées dans tout autre contexte et toute autre occasion, que ces particuliers se voient privés de ce droit, surtout lorsque les [É]tats consentants à l’organisation de l’exposition n’en ont été aucunement prévenus. C’est dans ce sens qu’est l’intention du projet de loi tel que me l’avait annoncé et présenté le ministre des Affaires culturelles, et c’est exactement pour cette raison que nous y souscrivons.[93]

Quant à Jean-Pierre Camoin, sénateur RPR (Rassemblement pour la République) qui défendit l’immunité en 1994 en France, il le fit également au nom de l’intérêt public :

[Après la tentative de saisie des héritiers Chtchoukine au centre Georges-Pompidou, la] Réunion des musées nationaux a rencontré de très grandes difficultés dans le cadre des discussions préparatoires à l’organisation de l’exposition Impressionnisme : les origines et de l’exposition Les Cathédrales de Monet.

Par ailleurs, il n’est pas exclu que soient également compromises des demandes de prêts formulées auprès de musées russes pour les prochaines grandes expositions, dont une rétrospective de l’oeuvre de Cézanne.

Tous les tableaux concernés sont des chefs-d’oeuvre, dont la présence à l’exposition est essentielle pour la compréhension de l’oeuvre de l’artiste. Il serait extrêmement préjudiciable que le public en soit privé.

Enfin, pour l’organisation de l’exposition Derain par le Musée d’art moderne de la ville de Paris, le prêt de trois tableaux provenant du musée Pouchkine et de neuf tableaux du musée de l’Ermitage est actuellement suspendu [nos soulignements].[94]

Les musées sont parmi les principaux dépositaires des objets qui permettent aux citoyens de mieux comprendre la richesse de leur histoire et de leur culture. Les grandes expositions temporaires permettent de faire découvrir à des milliers de visiteurs des pièces qu’ils auraient difficilement pu admirer autrement. Il s’agit également de moments privilégiés durant lesquels des objets culturels ou historiques normalement éloignés peuvent être confrontés et étudiés, permettant de faire avancer les connaissances sur un artiste, une période ou une région. Qui plus est, le contact avec les arts constitue une voie privilégiée de formation pour les artistes.

Les lois d’immunité de saisie sont par ailleurs en adéquation avec le droit international qui reconnaît l’importance des échanges culturels et de l’accès à la culture, notamment dans la Charte des Nations-Unies[95], le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[96] ou la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles[97].

Le préambule de l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel est fort éloquent :

la diffusion la plus large des diverses formes d’expression des civilisations [est une condition impérieuse] tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contrib[ue] ainsi au maintien de la paix dans le monde.[98]

L’article III de ce même accord favorise non seulement la mobilité des collections, mais prévoit également que les pays hôtes peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux oeuvres de quitter le territoire à la fin de l’exposition.

Quant à la Recommandation concernant l’échange international de biens culturels, elle fait de l’échange des biens culturels un élément fondamental de la compréhension entre les peuples :

Considérant que l’élargissement et le renforcement des échanges culturels, en permettant une meilleure connaissance des réalisations respectives dans les divers domaines de la culture, contribueront à un enrichissement des différentes cultures fondé sur le respect de l’originalité de chacune d’entre elles et sur celui de la valeur des cultures des autres peuples, qui constituent le patrimoine culturel de l’humanité tout entière,

Considérant que la circulation des biens culturels, dès lors qu’elle est assurée dans des conditions juridiques, scientifiques et techniques propres à empêcher les trafics illicites et la détérioration de ces biens, est un moyen puissant de compréhension et d’appréciation entre les nations […] [soulignements dans l’original].[99]

Et devant l’augmentation spectaculaire des demandes de saisies, l’International Law Association adopta, en 2014, un projet de convention internationale pour assurer la protection des objets culturels lors de prêts temporaires[100]. Loin d’être un accident historique, l’article 697 du Code de procédure civile s’insère dans un corpus de plus en plus important de droit international et de droit interne qui encourage et protège les échanges culturels.

Il faut finalement ajouter que l’octroi de l’immunité ne constitue pas une validation implicite de quelque crime que ce soit, mais une réalisation des limites d’un système juridique éloigné de la réalité des événements qu’il serait appelé à juger. Un juge de la Cour supérieure du Québec est mal placé pour décider du droit de propriété d’une oeuvre spoliée par l’Armée rouge en Allemagne en 1945 ou prise par le Kuomintang en Chine continentale en 1949. La rapidité et la recherche du résultat immédiat ne sont pas toujours saines lorsque nous avons affaire à des processus historiques aussi complexes[101]. Finalement, nos préférences sur ces questions importent assez peu. Malgré l’ampleur des injustices passées, nos tribunaux ont difficilement la légitimité nécessaire pour profiter d’une exposition temporaire afin de s’immiscer dans ces débats. Seul un processus de réconciliation dans les pays concernés ou entre les pays concernés, lorsque le temps sera venu, pourra véritablement guérir les plaies de l’histoire[102].

B. Considérations pratiques

Non seulement permettre les recours freinerait les échanges culturels et irait à l’encontre de l’intérêt du public, mais la démultiplication des poursuites aurait des effets pratiques néfastes. D’abord, l’expérience démontre que ce genre de poursuite produit rarement une restitution. Au mieux, les ayants droit obtiennent un règlement à l’amiable qui leur donne quelques toiles comme dans l’affaire Malewicz, ou une somme d’argent, comme dans l’affaire Wally. L’une des rares saisies à l’étranger qui eut lieu sans heurts pour les ayants droit est celle d’une peinture de Girolamo Romanino saisie par les nazis à Paris en 1941 et entrée subséquemment dans les collections publiques italiennes. Lors d’une exposition en Floride, en 2011, la peinture fut saisie et restituée alors que l’Italie n’émit aucune contestation[103]. Ce cas peut cependant difficilement constituer un précédent concluant étant donné qu’aucun décret d’insaisissabilité n’avait été demandé.

Les effets négatifs de ces poursuites sont, eux, bien réels. Les garanties légales ont un impact important sur le comportement du prêteur. Faut-il rappeler que l’exposition soviétique de 1976 aboutit à Montréal, et non à Toronto, parce que le législateur québécois fut en mesure d’accorder des garanties que l’Ontario ne put consentir? Toute tentative de saisie, qu’elle soit fructueuse ou non, augmente la méfiance chez les prêteurs. Même s’il est très difficile d’établir combien de prêts furent annulés pour cause d’absence de garantie légale, et que nous pouvons raisonnablement supposer que seule une minorité des refus est publicisée, nous recensons néanmoins de nombreux exemples. En 1994, la Russie refusa de prêter des Monet pour une exposition à Rouen alors que la France ne s’était pas encore dotée de loi sur l’immunité des oeuvres d’art[104]. En 1998, des prêteurs privés refusèrent d’envoyer des Bonnard au MoMA après la saisie surprise du Portrait de Wally[105]. Entre 1998 et 2006, en l’absence de protection, de nombreux prêts furent refusés au Royaume-Uni par la France, la Russie, la Roumanie et Taïwan, ce qui entraîna même l’annulation pure et simple d’une exposition sur l’art chinois au British Museum[106]. En 2000, l’exposition de La Danse de Matisse à Milan fut annulée en raison d’une menace de saisie[107]. En 2003, une galerie américaine refusa un prêt à l’Autriche[108]. La même année, lors d’une exposition temporaire à New York, le Mont Sinaï du Greco fit l’objet d’une demande de saisie rapidement rejetée par les tribunaux new-yorkais. Cela mena le prêteur, un musée crétois, à retirer le tableau de l’exposition itinérante qui devait s’arrêter à Londres plutôt que de devoir affronter une nouvelle contestation[109]. Avant l’adoption de la loi israélienne en 2007, des conservateurs eurent de la difficulté à attirer des expositions[110]. En 2011, la République tchèque rapatria des dizaines de tableaux conservés à l’étranger — dont un Manet au Musée d’Orsay — pour éviter l’exécution d’une sentence arbitrale[111]. La même année, des tableaux ne purent être envoyés en Australie, qui n’offrait alors aucune protection, pour une exposition sur l’art moderne allemand[112]. Finalement, les demandes d’une communauté aborigène australienne pour saisir des écorces d’arbre décorées, qui sont au Royaume-Uni depuis le XIXe siècle, menèrent à une diminution des prêts vers l’Australie[113].

Les procédures empêchent les tableaux d’être vus pendant une très longue période : sept ans dans le cadre d’une toile revendiquée en Allemagne par le Prince du Liechtenstein (1991–1998)[114] ou douze ans pour le Portrait de Wally (1998–2010)[115]. Qui plus est, et comme l’a tristement démontré l’affaire Noga, les locaux de police employés pour entreposer les biens saisis ne sont pas toujours appropriés pour la conservation des oeuvres d’art[116].

Le prêteur, même s’il souhaite qu’une oeuvre soit admirée par un large public, accepte déjà de nombreux risques, dont ceux liés au transport. Ce prêteur ne devrait ni avoir à analyser les risques juridiques du prêt ni avoir à défrayer les coûts d’une contestation judiciaire.

Il est, en dernière analyse, difficile d’affirmer que l’immunité de saisie cause un préjudice à un ayant droit. Ce dernier n’est pas en meilleure position pour réclamer un tableau exposé temporairement et protégé par une disposition anti-saisie que si ce tableau n’avait pas quitté son lieu habituel d’exposition. Le prêt d’une oeuvre couvert par l’immunité place probablement l’ayant droit dans une situation plus favorable. L’exposition publique peut permettre de localiser la provenance d’un tableau litigieux et de publiciser les revendications d’éventuels ayants droit beaucoup plus efficacement que si l’oeuvre ou l’objet n’avait pas voyagé. Ce fut le cas en 1998 lorsqu’un Monet spolié fut identifié comme tel lors d’une exposition temporaire à Boston[117].

Par ailleurs, on ne saurait prétendre que l’immunité de saisie laisserait la porte ouverte à tous les excès. D’abord, et malgré l’augmentation des litiges, les cas de contestation de titre de propriété restent exceptionnels lorsque l’on considère l’ensemble des prêts muséaux effectués dans le monde. Ensuite, ces demandes de saisies peuvent être effectuées, comme nous l’avons vu, pour exécuter un jugement qui n’a aucun lien avec l’oeuvre ou l’objet revendiqué — mise à part l’identité du débiteur — ou sur la base d’éléments de preuve inconnus de l’institution au moment d’accepter le prêt. Mais surtout, les musées adhèrent à des codes d’éthique tel le Code de déontologie pour les musées de l’International Council of Museums (ICOM), et sont bien au fait des problématiques liées à la provenance des objets qu’ils exposent[118]. L’immunité de saisie n’a pas pour objet de permettre à des conservateurs d’effectuer des opérations à l’éthique douteuse, mais d’éviter le risque de judiciarisation en dépit des efforts déployés pour assurer la bonne tenue d’une exposition.

IV. Pistes de réformes

Après avoir esquissé le portrait de la situation actuelle, cette dernière section se propose d’aborder certains thèmes plus ciblés sous forme de recommandations susceptibles de perfectionner la loi québécoise. Certaines mises en garde contre une protection trop large seront formulées.

A. L’immunité contre toute poursuite

Le principal talon d’Achille du régime actuel est qu’il prévient la saisie, mais non le dépôt d’une demande en jugement déclaratoire sur la propriété de l’objet ou une réclamation monétaire de style Malewicz. L’emplacement de l’article 697 du Code de procédure civile ne laisse aucun doute quant à la portée limitée du régime québécois. Situé dans le Livre VIII sur l’exécution des jugements, il fait partie d’une série d’articles (694 à 701) qui listent les biens qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie. Le Code de procédure civile ne contient aucun mécanisme pour empêcher le dépôt d’une demande en dommages-intérêts ni en jugement déclaratoire de droits de propriété. Bien après le départ d’une oeuvre ou d’un objet culturel du territoire, le prêteur et l’institution pourraient donc être englués dans une poursuite.

Aucune des cinq lois provinciales canadiennes n’empêche le dépôt d’une action en dommages. Cependant, le Manitoba, l’Ontario et l’Alberta préviennent le dépôt de toute action qui pourrait mener à la revendication d’un bien culturel, ce qui assure une protection plus importante que celle du Québec qui porte uniquement sur les saisies[119].

Nous doutons fortement qu’il s’agisse d’un choix conscient du législateur. À vrai dire, personne ne semble avoir pensé à cette possibilité de poursuite pécuniaire avant Malewicz. La lecture du débat parlementaire de 1976 indique que le législateur voulait éviter au prêteur « des tracasseries juridiques » et empêcher des « poursuites judiciaires pouvant conduire jusqu’à la saisie de certaines oeuvres d’art prêtées »[120]. La même situation se produisit aux États-Unis lors du débat du projet de loi en 1965. Le bref rapport de la Chambre des représentants reprit des lettres envoyées par le département d’État et de la Justice en faveur de l’adoption de la loi[121] et la transcription du débat devant la Chambre tient dans une page et porte uniquement sur l’effet utile du projet de loi. Pour en défendre l’adoption, le représentant Byron Rogers expliqua qu’il fallait s’assurer que les prêteurs « will not subject themselves to lawsuits in this country » [nos soulignements][122], alors que dans les faits, et comme l’a démontré Malewicz, c’est bien une immunité de saisie qui se retrouve dans la loi.

Ainsi, au Québec comme aux États-Unis, malgré l’intention annoncée d’accorder une large protection au prêteur, le législateur n’a pas véritablement envisagé la possibilité d’une poursuite pécuniaire. Des lois accordant une immunité imparfaite furent adoptées. Le Code de procédure civile devrait être amendé afin de déclarer irrecevable le dépôt de toute procédure tant contre le prêteur que contre l’institution hôte en lien avec la présence d’un bien culturel sur le territoire, ce qui empêcherait tant les saisies que les jugements déclaratoires et les réclamations pécuniaires, tout en préservant les recours actuels pour exécuter des contrats de transport, d’entreposage ou d’exposition[123].

B. Les musées ne font pas qu’exposer

Il serait souhaitable d’étendre les raisons pour lesquelles l’immunité peut être accordée afin d’inclure les situations de recherche, de restauration, de protection ainsi que le transit sur le territoire québécois.

Bien que le seul cas de figure qui donne à l’heure actuelle ouverture à la protection de l’article 697 du Code de procédure civile soit l’exposition d’oeuvres d’art, ces oeuvres peuvent parvenir au Québec pour d’autres raisons. Les musées, les bibliothèques, les centres de conservation et les centres universitaires peuvent entreposer des oeuvres en vue d’une acquisition, d’étude ou de restauration[124]. Prenons l’exemple de la découverte de ce qui semblait être la Cage de la Corriveau dans un musée au Massachusetts. Le Musée de la civilisation voulut effectuer des expertises sur l’objet. On l’emprunta pour l’exposer du 3 au 6 octobre 2013 à Lévis, puis du 16 au 23 novembre 2013 à Québec. Pour ces 12 jours d’exposition, le musée obtint une immunité pour une durée de près de deux ans[125]!

Il n’est d’ailleurs pas exceptionnel qu’une pièce demeure après une exposition et qu’elle fasse l’objet de restauration. On peut même imaginer que le Centre de conservation du Québec ait besoin de protection pour un projet spécial. Il s’agit de situations pour lesquelles la loi actuelle est inadaptée. Une situation analogue eut lieu aux États-Unis où des manuscrits retrouvés à Bagdad durant la Guerre d’Irak durent être envoyés d’urgence aux États-Unis pour restauration. Pour contrer les risques de saisie, le gouvernement obtint l’immunité pour les archives en promettant d’organiser, éventuellement, mais sans plus de détails, une exposition[126]. Bien que la recherche et la restauration soient des activités légitimes qui devrait être protégées, il s’agit d’utilisations du système d’immunité qui sont aux marges de la légalité en raison du libellé actuel de l’article 697 du Code de procédure civile, ce qui pourrait donner lieu à une contestation judiciaire.

Ensuite, les guerres civiles qui ont secoué le Moyen-Orient ces dernières années nous rappellent la fragilité du patrimoine pendant les conflits armés. Pour tenter d’aider lors de ces situations difficiles, la Suisse instaura, en 2014, un mécanisme qui permet à un État étranger d’employer un refuge suisse en période de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence. Cette mise à disposition est assortie d’une protection contre toute revendication de tiers[127]. La France et le Royaume-Uni se sont pourvus de mécanismes analogues, respectivement en 2016[128] et en 2017[129]. Le Québec devrait donner des garanties analogues.

Finalement, l’article 697 du Code de procédure civile vise uniquement les oeuvres qui sont exposées publiquement au Québec. Ainsi, un musée situé à Ottawa ne pourrait protéger des oeuvres qui arrivent à Montréal et qui transitent sur le territoire québécois. La loi ontarienne n’est pas beaucoup plus utile aux institutions québécoises qui souhaiteraient employer l’aéroport d’Ottawa ou celui de Toronto. En matière de bon voisinage, il apparaît nécessaire que les différentes provinces prévoient des protections réciproques pour les objets culturels qui transitent sur leur territoire[130].

C. Les oeuvres d’origine québécoise

L’immunité devrait-elle être valable pour toutes les oeuvres, ou devrait-on faire des exceptions? Le Québec est en effet l’une des rares juridictions où une exception importante est prévue, à savoir pour les oeuvres qui « ont été, à l’origine, conçu[e]s, produit[e]s ou réalisé[e]s au Québec »[131].

Selon les différentes réalités historiques, certains pays incluent des exceptions circonstancielles dans leur loi. En Allemagne, le gouvernement annonça qu’aucune protection ne pourrait être octroyée aux oeuvres ayant fait partie des spoliations de l’Holocauste ou aux Beutekunst, objets pillés par l’Armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale[132]. En Israël, les objets spoliés lors de l’Holocauste ne sont pas formellement exclus, car on voulait permettre la tenue d’une exposition de biens spoliés qui sont toujours sous la garde de la France, les MNR (Musées nationaux récupération)[133]. Cependant, pour obtenir une protection en Israël, il faut que le régime juridique du pays prêteur soit équitable afin qu’un ayant droit puisse y soumettre une réclamation, et il est possible pour un tiers de s’objecter à la présence d’une oeuvre avant le début d’une exposition[134]. L’Australie, quant à elle, exclut du système un petit nombre d’objets qui ont un lien important avec l’histoire du pays[135]. Alors que ces considérations sont liées à des événements marquants ou à des blessures mémorielles, on voit mal comment le Québec peut justifier l’exclusion de toute oeuvre d’origine québécoise.

De plus, cet aspect de l’article 697 du Code de procédure civile est d’interprétation ardue. Le critère de conception est particulièrement vague. Un peintre qui effectue un voyage au Québec et qui peint en Allemagne selon ses souvenirs ou un croquis a-t-il « conçu » son oeuvre ici ou là-bas? De surcroît, étant donné que le droit est basé sur le lieu de création, si l’on organisait une rétrospective consacrée à Riopelle ou à Borduas, un musée pourrait en théorie octroyer des garanties pour les toiles de la période parisienne de ces artistes, mais pas pour celles réalisées au pays. Finalement, si l’on reprend l’exemple de la Cage de la Corriveau[136], l’objectif principal de son séjour à Québec était précisément de confirmer s’il s’agissait du fameux gibet ou plutôt d’un objet analogue créé en Nouvelle-Angleterre. Est-ce à dire que l’immunité eût dû tomber à partir du moment où les experts conclurent qu’elle fut forgée par un forgeron qui oeuvrait sur le territoire actuel du Québec?

Une analyse des décrets démontre que, outre cet exosquelette, d’autres objets très vraisemblablement conçus ou produits au Québec furent erronément protégés au fil des ans : des toiles de Joseph Légaré et d’Antoine Plamondon pour l’exposition Rubens à Québec[137]; des oeuvres de Krieghoff, Morrice et Notman pour l’exposition Grandeur nature au MBAM[138]; de Morrice pour l’exposition Morrice et Lyman au MNBAQ[139]; un portrait de D’Arcy McGee pour l’exposition permanente du Musée de l’histoire canadienne[140]; ou des objets ethnologiques pour l’Institut culturel cri[141]. L’impact juridique de l’inclusion de ces objets aux décrets n’est d’ailleurs pas entièrement clair. La formulation retenue, « [l]’insaisissabilité de ces biens n’empêche pas l’exécution de jugements rendus si ces biens ont été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec », semble indiquer que l’inscription d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel ou historique crée une présomption simple d’insaisissabilité. Ce serait ainsi à la partie qui tente de saisir qu’il appartiendrait de démontrer que l’oeuvre ou l’objet en question provient bien du Québec afin d’annihiler la protection dont il bénéficie.

Nous nous retrouvons ainsi dans la situation curieuse où les musées peuvent offrir de moins bonnes garanties aux prêteurs étrangers pour les oeuvres d’origine québécoise que pour celles qui n’ont aucun lien avec le Québec. Mais, à choisir, la politique culturelle québécoise ne devrait-elle pas encourager en priorité la venue au Québec du patrimoine québécois? Nous ne retrouvons aucune indication dans les débats à l’Assemblée nationale qui explique ce choix. Nous pouvons supposer que le législateur ne souhaitait pas décourager les poursuites visant la restitution d’objets d’origine québécoise afin que les cours québécoises puissent intervenir. En dernier ressort, il nous semble cependant préférable qu’une oeuvre mal acquise soit exposée. Pour les raisons déjà mentionnées, l’exposition est non seulement bénéfique pour le public, mais elle encourage également les recherches de provenance. Il serait donc souhaitable que l’exception de l’article 697 du Code de procédure civile pour les objets « à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec » soit abrogée.

D. La protection automatique

La protection devrait-elle être automatique comme en Colombie-Britannique, à New York ou au Texas? Ou l’institution hôte devrait-elle continuer de demander un décret pour chaque exposition comme c’est actuellement le cas au Québec et dans la plupart des juridictions? Le fait de recevoir une immunité automatique a certes des avantages. Il est évident que les institutions préféreraient probablement une protection automatique. En effet, un sondage effectué au Royaume-Uni avant l’adoption de sa loi sur l’immunité de saisie des oeuvres d’art semble confirmer cette préférence, quoiqu’une protection automatique ne fut finalement pas retenue[142].

Une protection automatique réduirait le fardeau administratif des institutions et permettrait surtout à un musée d’ajouter à quelques jours d’une exposition une nouvelle oeuvre sans craindre qu’elle ne soit pas comprise dans un décret octroyé sur la base d’une liste dressée des mois auparavant.

Cependant, le fait d’accorder l’immunité automatiquement pourrait provoquer des détournements du système. En effet, nous rappelons qu’à l’heure actuelle, toute personne organisant une exposition peut se prévaloir d’un décret, et qu’un marchand d’art pourrait donc en théorie demander un décret. L’autorisation automatique rendrait ainsi beaucoup plus réel le risque qu’une oeuvre soit envoyée au Québec pour se soustraire à une poursuite. L’octroi de l’immunité de saisie, qui a pour objectif de favoriser le bon déroulement des expositions publiques, ne saurait s’exercer en catimini. Un mécanisme de filtrage est donc nécessaire pour éviter les abus. Au demeurant, l’obligation pour un musée de demander un décret devrait provoquer un autocontrôle, puisque la publicité du décret pourrait mettre une institution dans l’embarras si un problème évident quant au titre de propriété n’avait pas été détecté.

Nous estimons en conséquence que l’obligation contenue dans la loi québécoise de déclarer au gouvernement et de publier dans la Gazette officielle l’identité des oeuvres et des objets culturels ou historiques est une contrepartie raisonnable à la protection importante accordée aux prêteurs et aux institutions québécoises hôtes.

Le système demeure plus simple qu’au Royaume-Uni ou qu’en Australie où les institutions doivent recevoir une approbation préalable en démontrant que les procédures internes pour établir la provenance des oeuvres sont adéquates. Ces institutions jouissent ensuite automatiquement de l’immunité pour leurs expositions, mais doivent néanmoins publier sur leur site internet la liste des oeuvres et objets culturels qui vont être exposés[143]. Quant aux États-Unis, les institutions hôtes doivent attester, depuis Wally, que des recherches de provenance ont été effectuées[144]. Pareilles procédures sont défavorables aux petites institutions et impliquent un contrôle plus important des pouvoirs publics sur l’organisation interne des musées. Somme toute, le maintien du système actuel des décrets administratifs au Québec semble atteindre un juste équilibre : peu contraignant pour les institutions culturelles, il assure un degré satisfaisant de publicité et de contrôle tout en centralisant les informations dans la Gazette officielle, plutôt qu’elles soient disséminées sur les sites internet de différentes institutions[145].

E. Deux limites : durée et activités commerciales

L’objectif de l’immunité est d’assurer la tenue d’expositions temporaires, et non d’octroyer une immunité artificielle de longue durée. Or, le système actuel ne prévoit aucune limite temporelle. Même si la grande majorité des décrets sont valides pour la durée normale d’une exposition, soit quelques mois, on retrouve certaines protections beaucoup plus longues : près de deux ans pour l’étude de la Cage de la Corriveau[146], près de trois ans pour des vêtements du peuple Nlaka’Pamux[147], plus de cinq ans pour le portrait de D’Arcy McGee dans l’exposition permanente du Musée canadien de l’histoire[148], ou (pire) une protection sans date de fin pour quelques expositions[149]. Une immunité aussi longue pose problème, car l’objectif n’est évidemment pas de créer un quasi-port franc qui mettrait les objets à l’abri pour un temps indéterminé. Quelle serait la durée maximale optimale? Le Royaume-Uni opta pour un an, tout comme l’Autriche[150]. L’Australie choisit vingt-quatre mois[151], comme l’Allemagne, où cette période peut, et dans des circonstances exceptionnelles, être doublée pour atteindre quarante-huit mois[152]. Il semble qu’une durée allant de douze à vingt-quatre mois, renouvelable, constituerait une limite raisonnable, tout en obligeant une reconsidération ministérielle au bout d’une certaine période si une difficulté survenait.

La loi actuelle est par ailleurs porteuse d’une ambiguïté. Il n’est en effet pas interdit à un marchand d’art de demander un décret pour protéger des oeuvres destinées à être vendues. L’article 697 du Code de procédure civile mentionne en effet simplement que les objets doivent être exposés publiquement au Québec. Il serait donc préférable d’empêcher explicitement que les oeuvres destinées à la vente puissent être immunisées contre les saisies, comme c’est notamment le cas aux États-Unis[153], en Belgique[154], au Royaume-Uni[155] ou en Finlande[156]. C’est également la position de l’International Law Association dans le projet de convention internationale[157]. Le marchand d’art, bien qu’il expose l’oeuvre, doit être en mesure de transférer à l’acheteur un titre valide, et ce serait ajouter de l’incertitude dans le marché et desservir les acheteurs éventuels que d’octroyer des décrets pour des objets dont le titre devrait être sans tache.

F. Une loi fédérale