Abstracts

Résumé

Bien avant l’arrivée d’Émile Nelligan qui incarnera, au Québec, le type du « poète malheureux », un roman de l’abbé Clovis Pinard, Gilbert ou le poète malheureux (Paris, Mame, 1840), a circulé de main en main et diffusé dans les pays catholiques de langue française la légende de Gilbert, grand frère de toutes les « lyres brisées » du XIXe siècle. Au Canada, cet ouvrage est l’un de ceux qui ont ouvert les esprits à un nouveau modèle de poète et à une nouvelle manière d’envisager la poésie : non plus comme un délassement ou un geste à valeur patriotique, mais comme une vocation. En interrogeant les modes de diffusion et le cadre de réception de ce livre par les contemporains de Louis-Honoré Fréchette, nous souhaitons apporter une première contribution à l’étude du transfert du mythe de la malédiction littéraire dans le Canada du XIXe siècle.

Abstract

Long before Émile Nelligan, the Québécois incarnation of the “unhappy poet,” a novel by the abbot Clovis Pinard, Gilbert ou le poète malheureux (Paris, Mame, 1840), circulated from hand to hand, spreading through French and Roman Catholic countries the legend of Gilbert, the great comrade of all “broken lyres” of the nineteenth century. In Canada, this was one of the works that exposed minds to a new type of poet and to a new way of envisaging poetry—no longer as a diversion or a patriotic gesture, but as a vocation. By interrogating the modes of dissemination and the reception framework of this book by the contemporaries of Louis-Honoré Fréchette, this paper contributes to our as yet nascent understanding of the ways in which nineteenth-century Canada absorbed the myth of the literary curse.

Article body

Dans le septième chapitre de ses Mémoires intimes[1], Louis Fréchette raconte qu’aux jours lointains de sa jeunesse, avant qu’il ne sache lire, une cousine apporta du couvent des Ursulines de Québec, où elle était pensionnaire, deux ouvrages qui lui auraient révélé, puis l’auraient amené à affirmer auprès de son père, sa « vocation » de poète. Le premier de ces livres était un recueil de romances où la jeune cousine puisait les pièces qu’elle « chantait joliment » et qui tinrent la famille Fréchette « trois ou quatre jours dans la jubilation[2] ». Ce recueil, dont Fréchette ne fournit pas le titre, contenait notamment une romance sentimentale de Chateaubriand que cite l’auteur des Mémoires comme ayant fortement contribué à éveiller sa sensibilité et sa rêverie poétiques. L’autre ouvrage que la visiteuse apporta dans ses bagages et dont Fréchette se souvient avec émotion est présenté comme un recueil de lettres :

L’aimable cousine, à qui nous devions déjà l’avantage de posséder un chansonnier, nous avait apporté en même temps un autre volume, les Lettres de Gilbert à sa soeur, dans lequel — elle d’abord et plus tard ma mère — nous faisaient de longues lectures à la veillée. Il va sans dire que je n’y voyais que du feu : comment en aurait-il pu en être autrement chez un enfant de cinq ans au plus? Cependant, ces pages pleines de sensibilité mélancolique, qui parlaient de gloire, de poésie, d’illusions et de larmes produisaient un étrange effet sur mon imagination toujours surexcitée. Je ne comprenais à peu près rien à ces choses; et cependant elles me faisaient éprouver je ne sais quel attrait pour cette âme souffrante qui s’appelait et se faisait appeler un poète[3].

Dans son édition critique des Mémoires intimes de 1961 (révisée en 1977), George A. Klinck ne fournit aucun renseignement sur ces Lettres de Gilbert à sa soeur, lesquelles, aux yeux de Fréchette mémorialiste, auraient eu le pouvoir de faire de l’enfant rêveur qu’il était un poète en devenir, l’origine de l’irréversible « je veux être poète[4] ». Cette absence de référence est étonnante, mais elle peut être attribuable au fait que le titre fourni par le poète ne renvoie à aucun ouvrage catalogué au Québec ou en France. Tout laisse croire que le livre en question est en réalité un roman épistolaire intitulé Gilbert ou le poète malheureux[5], de l’abbé Clovis Pinard[6], qui fait le récit des destins croisés du poète Nicolas Gilbert (1750-1780) et de sa « soeur », personnage inventé de toutes pièces dont le roman nous apprend qu’elle serait devenue religieuse et aurait veillé sur l’agonie de son frère, à l’hôpital. Cet ouvrage destiné à la jeunesse a connu une douzaine d’éditions entre 1840 et 1878, et les lettres fictives qui le composent ont été republiées, comme si elles étaient bel et bien de la main de Gilbert, dans l’édition « critique » de ses Oeuvres préparée par Barbara Wojciechowska-Bianco en 1984[7]. Publié chez l’éditeur tourangeau Alfred Mame, il s’insère dans la « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne » et comporte, comme tous les titres de la série in-12 dont il fait partie, quatre vignettes lithographiées illustrant certaines scènes de la correspondance rapportée.

Bien avant l’arrivée de Nelligan qui incarnera par excellence, au Québec, le « poète malheureux », le livre de l’abbé Pinard a circulé de main en main et diffusé dans les pays catholiques de langue française la légende de Gilbert, grand frère de toutes les « lyres brisées » du XIXe siècle. Au Canada, cet ouvrage est l’un de ceux qui ont ouvert les esprits à un nouveau type de poète et à une nouvelle manière d’envisager la poésie : non plus comme un délassement ou un geste à valeur patriotique, mais comme une vocation. En interrogeant les modes de diffusion et le cadre de réception de ce livre par les contemporains de Fréchette, nous souhaitons apporter une première contribution à l’étude du transfert du mythe de la malédiction littéraire dans le Canada du XIXe siècle.

Sur les traces d’un roman français au Canada

Sont-ils rares les jeunes Canadiens qui, comme Fréchette, ont eu entre les mains le livre de l’abbé Pinard? Il est à croire que non. La Bibliothèque de la jeunesse chrétienne (BJC) est la première et la plus importante des collections de Mame développée, avec l’appui de l’Église[8], dans une logique de grande production en vue de fournir au catholicisme les moyens de « rayonner sur le peuple catholique français mais aussi, plus largement, francophone[9] ». Jean Gagnon, libraire spécialisé en livres anciens établi à Québec, disait avoir recueilli au fil des ans plusieurs ouvrages appartenant à cette collection : Les fleurs de l’éloquence […] (1842), Paul ou les dangers d’un caractère faible (1846), Pierre le Grand (1847), Aventures et conquêtes de Fernand Cortez au Mexique (1859), Histoire de François Ier et de la Renaissance (1865)[10]. Avec plus de 150 titres à son catalogue en 1855, la Bibliothèque de la jeunesse chrétienne présentait un caractère hétéroclite et visait de toute évidence à satisfaire tous les besoins de lecture et de formation des jeunes gens. La série, divisée en trois principaux formats (in-8 avec six gravures; in-12 avec quatre gravures; in-18 avec une gravure), comprenait des traités d’éducation, des conseils pour l’un et l’autre sexes, des histoires morales, des morceaux choisis d’auteurs classiques, des ouvrages de vulgarisation scientifique, des récits historiques, de voyage et de découvertes. Comme le soutient Tangi Villerbu[11], cette collection de « bons livres », qui devait en principe contribuer à contrecarrer l’effet des « mauvais livres », a été en réalité utilisée à différentes fins par les éducateurs de toutes tendances idéologiques. Elle était certes distribuée par les maisons religieuses, mais elle l’était également, et pas forcément pour les mêmes raisons, par les libraires d’obédience libérale ou par l’État.

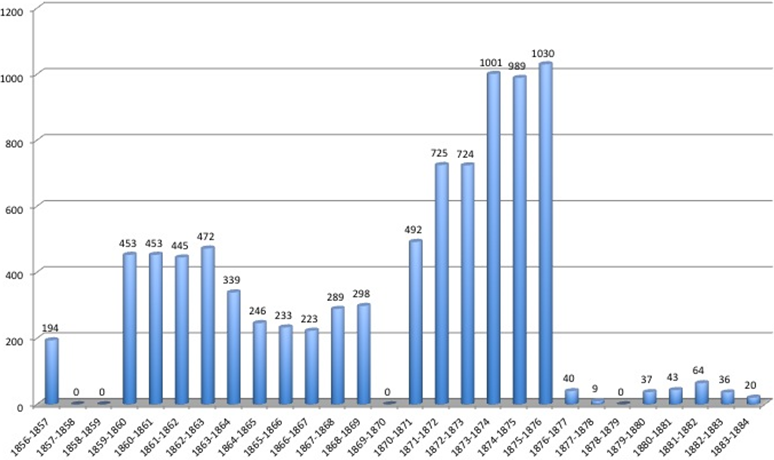

L’un des principaux canaux d’importation et de diffusion de cette collection dans le Canada du xixe siècle fut sans aucun doute celui des livres de récompense donnés dans les écoles et les collèges pour stimuler l’émulation et le goût de la lecture dans les familles, et pour accroître le prestige des inspecteurs distribuant ces livres lors de leur tournée bisannuelle[12]. Selon les données compilées à partir des rapports annuels du surintendant de l’instruction publique publiés entre 1856 et 1884, plus de 330 000 livres furent distribués par ce biais[13]. Si, entre 1876 et 1884, la collection Casgrain de livres canadiens fait chuter l’importation des collections françaises pour la jeunesse, les ouvrages de Mame représentèrent souvent plus de 70 % des livres distribués dans les écoles canadiennes[14] dans les années 1860 et la première moitié de la décennie 1870. Pour la seule série in-12 de la BJC, c’est 8 855 livres qui furent mis en circulation par cette voie.

Livres de format in-12 de la BJC distribués par le Département de l'instruction publique au Canada

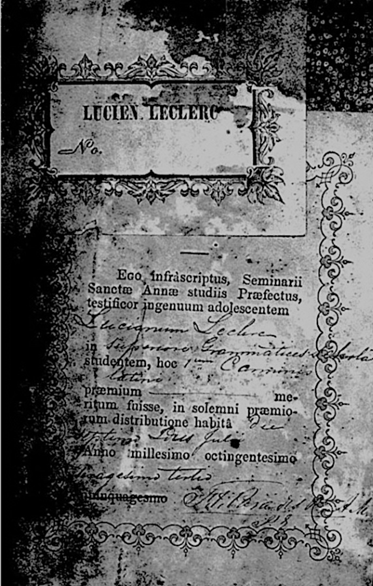

Il est à peu près impossible de connaître le nombre exact d’exemplaires de l’ouvrage de l’abbé Pinard entrés au Canada à titre de « prix » pour élèves méritants, les Rapports du Surintendant ne faisant état que du nombre total d’ouvrages par collection et format pour ce qui concerne les livres d’importation. La distribution d’un tel livre, sinon dans les écoles, du moins dans les séminaires canadiens du xixe siècle, est par ailleurs confirmée par l’ex-libris que l’on trouve en tête de l’exemplaire conservé dans la Bibliothèque des livres rares de l’Université de Montréal. Donné initialement à l’élève Lucien Leclerc par le supérieur du Séminaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1863, l’ouvrage de l’abbé Pinard fut ensuite intégré à la collection personnelle de l’élève, puis légué, en 1989, à la bibliothèque ÉPC – Bio de l’Université de Montréal par lui ou ses héritiers. De là, il est passé dans la Bibliothèque des livres rares en 2005[15].

Figure 1

L’ouvrage de l’abbé Pinard a également circulé par le biais des bibliothèques de communautés religieuses. Les Sulpiciens, tout d’abord, l’ont intégré très rapidement à la Bibliothèque de l’Oeuvre des bons livres : il apparaît dans leur catalogue de 1845, aux côtés d’une série d’ouvrages à destination de la jeunesse tels Georges et Prospère ou travail et paresse (in-18), Gerson ou le manuscrit aux enluminures (in-12), Gondicar ou l’amour du chrétien (in-18) et Gloire et malheur ou les suites de l’ambition (in-18). Cet exemplaire semble avoir été perdu, volé ou détruit, puisque celui conservé aujourd’hui dans la Collection nationale, issu de l’ancienne Bibliothèque Saint-Sulpice, provient non pas de l’Oeuvre des bons livres, mais de la succession d’Augustine Bourassa, fille de Henri Bourassa[16]. Plusieurs bibliothèques publiques et de collectivités détenaient également l’ouvrage, telle la Bibliothèque des élèves du Collège Sainte-Marie[17] ou la Bibliothèque municipale d’Hochelaga[18].

Distribué comme prix, consulté ou emprunté en bibliothèque, Gilbert ou le poète malheureux a également été — ou pu être — acheté dans des librairies montréalaises qui offraient à leurs clients les séries de la Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. L’ouvrage fait partie des titres vendus par le libraire Joseph Fabre en 1845[19] et le libraire J. B. Rolland l’a également introduit dans son catalogue de 1873[20]. Sa valeur de revente paraît cependant à peu près nulle, si l’on se fie aux catalogues de vente aux enchères de bibliothèques privées du xixe siècle, où l’on trouve en abondance les Hugo, Lamartine et Chateaubriand, mais nulle trace des oeuvres de l’abbé Pinard non plus que de celles du poète Gilbert.

Gilbert, héros des « jeunes plumes »

Le souvenir que conserve du roman épistolaire le mémorialiste Fréchette est vague à souhait et les termes qu’il utilise pour en décrire le contenu — « sensibilité mélancolique », « gloire », « poésie », « illusions », « larmes » — pourraient sans doute s’appliquer à un bon nombre de romans pour la jeunesse du xixe siècle. La particularité de ce dernier est qu’il met au coeur du récit un poète et un poète qui a un ancrage référentiel précis[21]. Nicolas-Joseph-Florent Gilbert (1750-1780) est né à Fontenoy-le-Château, en Lorraine, et est issu d’une famille de cultivateurs et de marchands de grains qui possédait, non une petite maison perdue au milieu d’un champ, comme le veut la légende (voir infra), mais une propriété située au centre du bourg et une métairie aux Molières[22]. Le roman de l’abbé Pinard lui donne une soeur unique, mais Gilbert était en réalité le sixième de sept enfants. On sait peu de choses de sa formation, sinon qu’il est passé par le collège de l’Arc, à Dôle, puis par Nancy et Lyon, avant de gagner Paris vers 1770 avec, en poche, quelques lettres de recommandation pour les grands écrivains du jour, dont d’Alembert. Ce dernier l’aurait déçu en lui promettant une place qu’il aurait finalement donnée à un autre protégé, ce qui, selon l’histoire accréditée par ses biographes, aurait provoqué l’ire du poète et l’aurait jeté du côté des antiphilosophes. Il publie coup sur coup Le dix-huitième siècle (1775) et Mon apologie (1778), deux satires antiphilosophiques, et gagne, grâce à l’appui de Baculard d’Arnaud et du journaliste Élie Fréron, les bonnes grâces de Mgr de Beaumont, qui le pensionne sur la caisse épiscopale. Ce dernier obtient également pour son protégé deux autres pensions, l’une prise sur la cassette du roi, l’autre sur Le Mercure de France[23]. Une mauvaise chute de cheval que fait Gilbert alors qu’il se promenait sur les boulevards interrompt cette ascension littéraire. Trépané et mis au repos dans la résidence de campagne de l’archevêque, il est finalement conduit à l’Hôtel-Dieu de Paris après une crise de folie particulièrement violente. L’ingestion d’une clé pendant un autre accès de folie aurait entraîné l’ulcération de l’oesophage et la rupture d’un vaisseau, causant une hémorragie et la mort du poète le 16 novembre 1780[24].

L’entrée dans l’univers de la fiction littéraire de Gilbert, de son grabat d’hôpital et de sa clé fatale ne commence pas avec l’abbé Pinard en 1840. En 1824 déjà, Louis Belmontet publie dans un recueil élégiaque, Les Tristes, un dialogue poétique entre le poète agonisant et une religieuse compatissante cherchant à le consoler et finissant par le suivre dans la mort[25]. Alfred de Vigny lui consacre également une partie de son roman Stello[26], publié initialement dans La Revue des Deux Mondes en 1831. Le récit des infortunes de Gilbert qu’y fait le Docteur Noir est supposé démontrer que la poésie n’est pas plus heureuse en régime monarchique qu’en régime démocratique, et que le poète Stello, que traite le Docteur Noir, devrait s’abstenir de se jeter dans la politique. On ne trouve pas dans le roman de Vigny la soeur charitable que Belmontet place auprès du poète mourant; elle est également absente de cet autre roman de Charles de Saint-Maurice, Chroniques de l’Hôtel-Dieu, qui paraît en 1832[27]. Frénétique à souhait, ce roman amène le lecteur dans les catacombes de Paris, lui fait voir le crâne de Gilbert conservé par un vieil admirateur, puis entreprend de raconter ses mésaventures en insistant lourdement sur l’épisode de l’agonie et de la clé coincée dans l’oesophage. Le cadavre de Gilbert est posé sur une table de dissection, considéré avec goguenardise par les étudiants réunis dans l’amphithéâtre, puis livré à un scalpel qui s’émousse en frappant un objet dur dans la gorge — la clé. La religieuse bienveillante, qui cède dans ce roman la place à une amante désespérée se pâmant au pied du lit d’un Gilbert qui ne la reconnaît pas, refait son apparition aux côtés du poète dans un tableau présenté au Salon de 1839 par le peintre Monvoisin et conservé au Musée de l’Assistance publique de Paris[28]. C’est peut-être ce tableau, ou la lithographie qu’en a tirée Challamel et qui a circulé dans les journaux de l’époque, qui donna à l’abbé Pinard l’idée de réécrire l’histoire des infortunes de Gilbert en y développant ce personnage de la bonne soeur. À la religieuse anonyme du poème de Belmontet et du tableau de Monvoisin succède ainsi, dans Gilbert ou le poète malheureux, une religieuse qui dévoile enfin son identité, une soeur dans le double sens du terme, qui retrouvera dans le poète mourant la figure du frère et un substitut de celle du Christ en croix.

Il y aurait beaucoup à dire sur la légende de Gilbert que développe le premier romantisme ultra et qu’entretiennent, pendant une bonne partie du xixe siècle, les minores de tout acabit qui projettent leur expérience dans cet autre minor du siècle précédent. On se contentera de rappeler ici, pour mémoire, que la vie de Gilbert intéresse au premier chef en ce qu’elle soutient l’idée voulant que le Poète est voué au « malheur » et que ce dernier est, pour ceux qui n’ont pas reçu le don inné du génie, le moyen de forcer son développement, de provoquer l’inspiration poétique et de produire un « chant du cygne », un poème sublime. Dans le mythe de la malédiction littéraire qui véhicule cette idée — l’infortune comme source du génie —, le « malheur » prend traditionnellement trois formes principales : la pauvreté, la persécution et les maladies du corps et de l’esprit[29]. La vie de Gilbert, ramenée à sa plus simple expression, permet le développement de ces trois topiques. La légende veut en effet que Gilbert soit pauvre : Chateaubriand l’affirmait dans une note de son Génie du christianisme, Nodier le confirma dans la notice biographique qu’il écrivit en 1817 à l’occasion de la réédition de ses oeuvres et, jusqu’à ce que Salmon rectifie le tir à la fin du siècle, tout un chacun tint la misère du poète lorrain pour une vérité élémentaire. À ce dénuement, exemplairement chrétien, s’ajoute le malheur de la persécution : seul poète à oser dire la vérité à son siècle et à prévoir les suites funestes du travail de sape des philosophes (la Révolution), il aurait été la victime de leurs menées et aurait, la tête troublée par le chagrin et l’inquiétude, sombré dans la folie :

[L]a folie d’un pauvre jeune homme, accablé par la persécution, dont les organes cèdent au sentiment de son malheur, n’a rien qui révolte ma délicatesse, déclare Nodier. C’est un honorable lit de mort qu’un grabat de l’Hôtel-Dieu pour l’homme droit qui a refusé de vendre son talent, quand tous les talents étaient à l’enchère[30].

La droiture du héros, son incorruptibilité, suscite la haine des méchants, appelle leurs calomnies — La Harpe est ciblé à titre de calomniateur en chef, ayant accusé Gilbert d’avoir abusé du vin —, lesquelles plongèrent le poète dans la mélancolie, puis la folie. L’élément clé (sans jeu de mot) de la légende est cependant ce poème, l’Ode imitée de plusieurs psaumes, que Gilbert aurait écrite sur son lit d’hôpital, « huit jours avant sa mort » selon une note généralement insérée en tête du poème dans les éditions de ses oeuvres[31], et qui fut en fait publiée dans Le Journal de Paris le 17 octobre 1780, c’est-à-dire un mois avant son décès. De cette élégie qu’on a dit sublime, une strophe surtout est citée à l’envie au xixe siècle :

Au banquet de la vie, infortuné convive,

J’apparus un jour, et je meurs :

Je meurs, et sur ma tombe où lentement j’arrive,

Nul ne viendra verser des pleurs[32].

Le rapprochement voulu par les biographes de Gilbert entre le moment de la composition de son ode et celui de sa mort amplifie l’effet d’authenticité du « je meurs », énoncé à deux reprises dans la strophe citée, et donne à admirer le poète sacrifié à sa vocation, volant à la mort même le souffle de l’inspiration poétique. Par cette coïncidence de la création du poème ultime et de la destruction de son auteur, l’une puisant sa force à même le corps expirant de l’autre, Gilbert apparaît comme l’exemple parfait du poète à qui la souffrance a donné des ailes, dont le malheur a fait un génie éphémère.

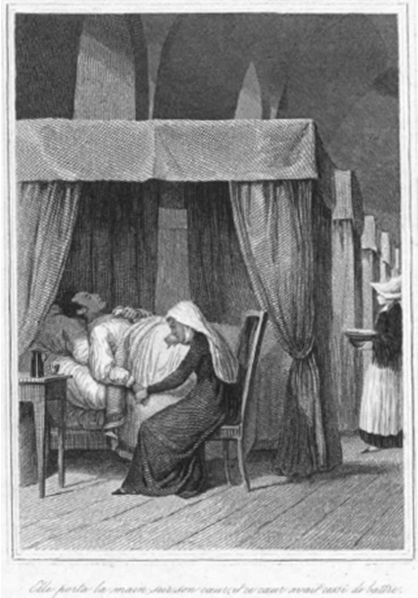

Cette coïncidence entre la mort et l’inspiration n’a pas manqué d’être mise en valeur par les peintres et les illustrateurs-graveurs du xixe siècle. Parmi les quatre gravures proposées dans le livre de l’abbé Pinard, l’une est évidemment consacrée au tableau touchant du poète sur son lit de mort :

Figure 2

Anonyme, « Elle porta la main sur son coeur et ce coeur avait cessé de battre », lithographie, 1840.

Tenu fermement sur le coeur du poète, entre ses doigts crispés, un bout de papier : c’est le chant du cygne ou ce qui en reste, le manuscrit qui fera passer le cygne mourant à la postérité et qui transformera le rimeur de second ordre en la figure tutélaire des « jeunes plumes » du xixe siècle, comme le dit si bien Hégésippe Moreau en 1832 :

Ce nom fatal vient se placer comme de lui-même sous les jeunes plumes qui tremblent en l’écrivant. L’auteur de la Satire du dix-huitième siècle est une gloire consacrée devant laquelle on s’agenouille en fermant les yeux. Pour quiconque ose les ouvrir, il est évident que Gilbert ne fut ni un Chatterton, ni un André Chénier, ni même un Malfilâtre; mais il dut à son agonie solitaire une magnifique inspiration, et ses adieux à la vie, que tout le monde sait par coeur, suffiraient seuls, aujourd’hui qu’il a pris rang parmi les véritables poëtes, pour faire taire à ses pieds tout reproche d’usurpation[33].

Gilbert au Canada

La place que Gilbert occupe dans les revues et journaux canadiens est, comme en France, de loin inférieure à celle que tiennent les grands aigles du romantisme (Lamartine, Hugo, Chateaubriand) ou même ses aiglons (notamment Musset). Cette place, si secondaire soit-elle, il la tient jusqu’à la fin du siècle à titre de satiriste, de poète élégiaque et, surtout, de poète exemplairement malheureux. On le cite dans les conférences publiques où l’on dénonce la corruption de la littérature moderne[34], dans les histoires de la littérature[35], dans les études et portraits d’écrivains[36], dans les textes polémiques[37]. Son nom circule dans les écrits français que les journaux canadiens reproduisent dans leurs pages, telle cette « Biographie des auteurs morts de faim » de Colnet, parue en quatre livraisons dans les pages de La Semaine de Québec, ou dans les fictions narratives de nos auteurs canadiens, telle La fiancée du rebelle que publie Marmette en 1875 dans les pages de La Revue canadienne[38]. Émile Nelligan ne le cite pas dans les poèmes publiés par Dantin en 1904, mais, pendant sa période asilaire, il transcrivit sur l’un des cahiers retrouvés son « Ode imitée de plusieurs psaumes » sous le titre d’« Adieux à la vie ». La signature qu’il apposa au bas du poème, « Émile Gilbert », permet de penser que le malade se reconnaissait dans le mort oublié mis en scène par le poème[39].

Deux textes sont peut-être à distinguer dans le lot de ceux qui, dans le Canada du xixe siècle, sacrifient aux mânes de Gilbert. Le premier est un poème de Charles Lévesque paru dans L’Écho des campagnes le 5 juillet 1849 et s’intitule « Le poète malheureux » (voir Annexe). La poésie canadienne avait jusque-là chanté les souffrances des patriotes exilés et des héros de l’histoire canadienne; elle avait même, parfois, dénoncé la pauvreté et le mépris dont souffraient les adorateurs des Muses en terre américaine[40], mais elle avait hésité à faire du poète un héros malheureux, un grand parmi les grands, portant un diadème (v. 47) et capable d’atteindre à l’immortalité (v. 80). Et pour cause : la polarisation des forces libérales et conservatrices après l’Acte d’Union entraîne certes une première structuration du champ intellectuel (avec la fondation, entre autres choses, de l’Institut canadien de Montréal et de l’Oeuvre des bons livres en 1845), mais le public est trop restreint et trop peu diversifié; l’élite intellectuelle est trop dispersée sur le territoire; les moyens de production et de diffusion sont encore trop limités pour qu’un « sacre de l’écrivain[41] » soit possible et que la figure du poète malheureux ait du sens[42]. Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard, avec le déménagement du Parlement à Québec (1859-1865), la confluence dans la vieille capitale d’une masse intellectuelle conséquente et la fondation de revues qui valorisent clairement la production littéraire que la mythologie romantique du poète malheureux peut, par le biais de figures d’écrivains patriotiques comme celles de F.-X. Garneau (mort en 1866) ou de Crémazie (exilé en 1862), prendre racine au Canada. L’arrivée de Nelligan sur la scène littéraire montréalaise et la publication du grand article de Dantin sur l’auteur du « Vaisseau d’or » dans les pages des Débats en 1902[43], fourniront un autre exemple à la thèse voulant que le malheur frappe inévitablement les poètes de génie.

Le poème de Charles Lévesque sur Gilbert, pour isolé qu’il apparaisse dans les journaux des années 1840, participe ainsi d’un lent processus d’autonomisation de la sphère littéraire. Le poète qu’il élève au rang des plus grands n’est pas encore canadien, mais il montre une première forme d’appropriation, par un poète canadien, des ingrédients du mythe du poète malheureux que les écrivains français ont mis en place, depuis Gilbert jusqu’à Hégésippe Moreau en passant par Lamartine et Alfred de Vigny. La forme choisie (poème strophique alternant les mètres longs et courts), la tonalité élégiaque du poème, le vocabulaire (« délire », v. 20; « immortalité », v. 28; « génie », v. 45; « victime », v. 71), les tournures emphatiques (« Ô Gilbert », v. 81) et les métaphores figées (« ta lyre harmonieuse », v. 59), les référents antiques (« temple de mémoire », v. 36; « champs Élysées », v. 74; « Homère », v. 77) et les intertextes clés (l’« Ode imitée de plusieurs psaumes » de Gilbert, v. 4-7; « Le Ciel d’Homère » de Stello, d’Alfred de Vigny, v. 73-80), tout l’attirail rhétorique dont usent et abusent les seconds couteaux du romantisme de la Restauration et du début de la monarchie de Juillet, est réutilisé par le poète de Berthier dans son poème. Le résultat est peu convaincant et peut-être de peu de valeur sur le plan strictement esthétique, mais la cooptation symbolique qu’il opère est manifeste et significative.

Un deuxième texte publié au Canada qui se distingue par sa longueur des autres renvois à la vie ou à l’oeuvre de Gilbert est l’article paru dans la revue L’Étudiant fondée, dirigée et en bonne partie rédigée par l’abbé Baillairgé, professeur au Collège de Joliette. Cette revue qui, selon son prospectus, s’adressait aux « étudiants des collèges classiques, des écoles normales, des académies commerciales, des écoles modèles, etc[44]. », fut au coeur d’une célèbre polémique sur la formation des maîtres et l’éducation qui opposa Frédéric-Alexandre Baillairgé à Louis Fréchette, en 1893. Le poète, virulent polémiste, y puisa quantité de fautes de langue en vue de démontrer que son adversaire, comme un nombre trop élevé de religieux des collèges, était un maître incompétent[45]. Le texte sur Gilbert qui paraît dans le numéro d’avril 1887, sous la rubrique « Département de l’écolier », est signé « Henri M. » et reprend le titre même du roman de l’abbé Pinard, « Gilbert ou le poète malheureux[46] ». Son intérêt principal vient du fait que, sans jamais parler directement du livre de l’abbé Pinard, non plus que de son auteur, il en fait sa source principale d’informations. Ainsi, la famille de Gilbert est réduite, comme chez Pinard, à quatre membres (le poète, son père, sa mère, sa soeur), il y est question des pseudo-lettres échangées entre Gilbert et sa soeur et, surtout, deux extraits de l’ouvrage de l’abbé Pinard sont cités dans l’article sans que les références ne soient fournies[47]. Pas plus que Louis Fréchette dans ses Mémoires intimes, donc, l’ouvrage de l’abbé Pinard n’apparaît, aux yeux de Henri M., comme une oeuvre de fiction. La lecture qu’il en fait ne tient nullement compte du tamis idéologique au travers duquel le curé de Tours passe la « vie » de Gilbert, non plus que des procédés de mise en fiction qu’il utilise pour rendre son histoire touchante et la conformer au scénario du poète « mort dans la fleur de l’âge[48] ».

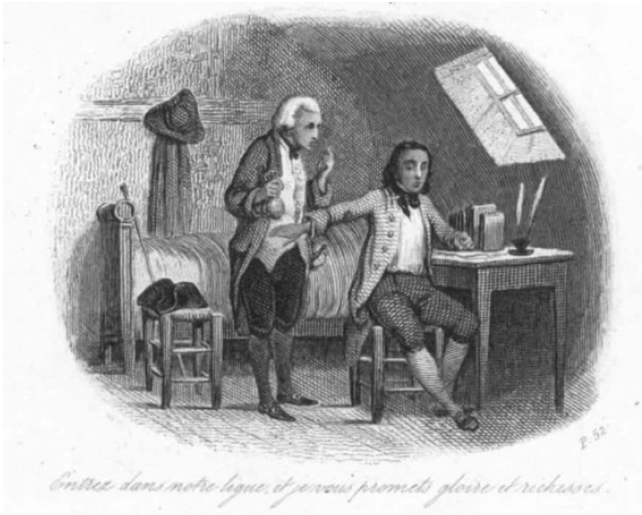

L’héroïsme de Gilbert : le point de vue du roman

Contemporain d’Illusions perdues de Balzac[49], l’ouvrage de l’abbé Pinard met également en scène un jeune homme lettré et pauvre, en qui sa famille place toutes ses espérances, qu’elle chérit au point de tout sacrifier pour lui assurer sa subsistance matérielle dans la capitale, et qui perd une à une ses illusions poétiques au contact du monde intellectuel. Là s’arrête cependant la similitude : alors que Balzac conçoit son roman comme une vaste fresque montrant l’exploitation de l’homme d’imagination (Lucien de Rubempré et David Séchard) par le Journal et le monde de l’édition au moment où la littérature fait son entrée dans l’économie de marché, l’abbé Pinard propose un roman d’édification simpliste où un jeune homme de coeur, un poète catholique décidant de combattre seul l’impiété du dix-huitième siècle, est écrasé par des hommes plus puissants que lui, les « philosophes ». Contrairement à Lucien de Rubempré qui, dans Illusions perdues, trahira ses amis du Cénacle de la rue des Quatre-Vents et jouera la palinodie même au sein du monde journalistique, Gilbert, dans le livre de l’abbé Pinard, reste inébranlable et fidèle à sa foi, et résiste aux offres que des hommes puissants lui font pour qu’il joigne « la ligue puissante […] formée pour détruire la religion[50] ». Cette résistance héroïque du jeune homme pauvre, mais bon chrétien, est mise en valeur par la vignette qui apparaît sur la page de titre de l’édition de 1844, où Gilbert est montré refusant de la main la bourse que lui tend un homme à perruque blanche venu le voir dans sa cambuse :

Figure 3

Anonyme, « Entrez dans notre ligue et je vous promets gloire et richesse », lithographie, 1840. GPM, page de titre.

La douzième édition (1878) de l’ouvrage, qui présente une nouvelle série de vignettes, reprend la même scène :

Figure 4

Pannetier, « Entrez dans notre ligue et je vous promets gloire et richesse », d’après un dessin de Phillippoteaux, lithographie, [1878?].

Gilbert est donc un autre Lucien de Rubempré de province venu conquérir la gloire à Paris, mais son histoire se termine sans qu’il ait accepté de déchoir moralement et d’abandonner ses scrupules religieux. Plus clairement héroïque que son cousin balzacien, il frôle le danger, mais il n’y succombe pas.

Il convient par ailleurs de préciser qu’il ne constitue pas un héros tout à fait impeccable aux yeux de sa soeur et que l’auteur lui-même, dans ses interventions du début et de la fin du roman, n’approuve pas tous les choix de son personnage poète. Les reproches que l’une et l’autre font au poète sont de deux ordres. Tout d’abord, Gilbert aurait le tort d’être sorti de son état et de s’être éloigné de sa famille, d’avoir abandonné père, mère et soeur quand il devait être leur soutien à tous[51]. Pourquoi avoir préféré la ville aux « richesses toujours renaissantes de la campagne[52] », où les hommes sont toujours mieux disposés « à protéger le malheureux[53] »? C’est ce que la soeur du poète ne s’explique pas. Ensuite, le jeune poète est jugé trop violent dans sa défense de la religion chrétienne :

Je n’approuve de ta lettre que tes sentiments d’affection envers ta famille. Quant à ton indignation contre le genre humain tout entier, je cherche en vain à l’excuser. Il m’en coûte beaucoup d’ajouter des paroles de blâme à tes idées de tristesse; mais ta conduite me paraît évidemment contraire à la loi divine, et je voudrais que Dieu n’eût rien à reprocher à mon frère[54].

Plus loin :

Tu te sens appelé à éclairer et à corriger tes semblables, c’est une vocation divine, et tu ne saurais mieux faire que de la suivre; mais éclaire-les, corrige-les toujours avec prudence et douceur. Les hommes sont tes frères, tu l’as dit toi-même, et tu dois par conséquent les traiter toujours comme des frères[55].

Cette soeur qui prêchera par l’exemple et qui se dévouera à sa famille d’abord, puis à Dieu, qui incarne le don et la douceur, ne peut que condamner le genre de la satire qu’embrasse son frère :

[…] ce ne sont point tes nobles desseins que je condamne, ce sont seulement les moyens que tu veux employer. Pour combattre le méchant, est-il nécessaire de parler son langage? Oui, je le soutiendrai toujours, la satire mordante, l’amère critique, voilà le langage du méchant. Je connais, il est vrai, la bonté de mon frère; aussi je dis que tu as pris un instant le langage qui ne te convient point[56].

Gilbert apparaît donc au fil de l’ouvrage comme un héros touchant, plein de bonnes intentions, mais imparfait. Au final, c’est la correspondante du poète, sa soeur dévouée, douce, lettrée sans être savante, dévote sans aller jusqu’au fanatisme, qui constitue le véritable modèle fourni au lecteur du roman. L’éditeur, dans la note qu’il insère à la fin du volume, ne cache pas son émotion devant l’entrée en religion de la jeune femme et il regrette que Gilbert, dans ses lettres, ne l’ait pas encouragée à suivre sa vocation :

Il est étonnant que notre jeune poëte catholique n’ait pas vu avec plus de résignation le pieux sacrifice de sa soeur. Son imagination brillante aurait sans doute doté la littérature religieuse d’un morceau remarquable en traitant ce sujet, l’un des plus beaux que nous ait fournis le christianisme[57].

Gilbert était déjà, sous l’Empire, la Restauration et les premières années de la monarchie de Juillet, considéré comme un héros du catholicisme prérévolutionnaire. L’ouvrage de l’abbé Pinard confirme cet aspect du personnage, mais il lui oppose un personnage encore plus conforme à l’idéal chrétien de la patience et qu’on offre à l’admiration du jeune lecteur dans l’espoir qu’il suscite des vocations moins littéraires que religieuses.

Fréchette mauvais lecteur de l’abbé Pinard

Gilbert ou le poète malheureux met en contraste deux attitudes devant le mal de l’impiété : la violence du satiriste et la douceur consolatrice de la soeur. Les deux postures sont complémentaires, mais l’une est entée sur l’orgueil de celui qui, sous prétexte de défendre la religion, recherche au fond la gloire littéraire, tandis que l’autre repose sur un véritable don de soi aux hommes, à Dieu et à l’Ordre. Le poète Gilbert, tel que le présente l’abbé Pinard, cherche à sortir de sa condition et le malheur qu’il trouve dans le monde des lettres est fatal, puisqu’il n’est pas là dans son monde à lui, le champ de ses ancêtres. La correspondance de Gilbert et de sa soeur fournit ainsi une (énième) illustration fictive de la vanité du savoir et de la littérature, et montre qu’un jeune homme sans fortune trouvera inévitablement le malheur s’il persiste sur le chemin dangereux de la poésie[58]. Cette leçon, énoncée ici par l’abbé Pinard comme un conseil paternel à la jeunesse lettrée des collèges et des écoles, reprend sur le mode tragique le vieux topos du « poète crotté », imbriqué dans le scénario de la montée à Paris, que traite déjà, sur le mode comique, la poésie et le roman satiriques des xviie et xviiie siècles[59]. À un détail près : tandis que les poètes de la tradition satirique, crottés ou pauvres diables, sont tenus pour de mauvais poètes et des ratés absolus qui auraient dû s’abstenir de faire des vers, le Gilbert de l’abbé Pinard atteint bel et bien au sublime par le moyen du malheur et, s’il rate sa vocation de parfait chrétien, il remplit sa vocation poétique et passe à la postérité. L’« Ode imitiée de plusieurs psaumes », que cite in extenso l’abbé Pinard et sur laquelle se ferme le roman, est là pour le prouver : Gilbert a beau avoir suivi le mauvais chemin, il n’a peut-être pas, dans la perspective du roman, défendu le catholicisme de la manière la plus efficace, il n’en a pas moins atteint, l’agonie aidant, au « génie poétique ». Il a au moins réussi par là.

C’est d’ailleurs cet aspect du roman que retient Louis Fréchette mémorialiste. Le titre qu’il donne rétroactivement à l’ouvrage de l’abbé Pinard, Les lettres de Gilbert à sa soeur, trahit peut-être moins un défaut de mémoire qu’il ne témoigne d’un travail sélectif de sa mémoire. Les notes du pseudo-éditeur, les lettres de la pseudo-soeur, c’est-à-dire les matériaux que l’abbé Pinard ajoute aux lettres fictives de Gilbert en vue de renforcer la thèse catholique et de susciter des vocations religieuses, tout cela est occulté par ce titre qui réduit l’ouvrage aux seules missives du héros masculin et cantonne la soeur à la position de réceptrice des lettres. La « jeunesse », en la personne de Fréchette, n’a pas reçu ni assimilé le programme idéologique du roman écrit pour elle. Un brouillage s’est produit soit en amont, lors de l’audition de l’oeuvre par Fréchette enfant, soit en aval, dans l’écriture autobiographique et la recherche, par le poète vieillissant, des origines de sa vocation poétique.

Un autre élément que le mémorialiste retient du récit de Gilbert est la destinée malheureuse qui doit, en vertu du mythe de la malédiction de l’écrivain, accompagner toute vocation véritable. Fréchette rappelle cette « fatalité », qu’il prétend également sienne, en y mêlant l’hôpital de Gilbert et l’exil de Crémazie :

Un jour, mon père […] nous demanda, à mon frère et à moi, quelles professions nous avions l’intention d’embrasser quand nous serions grands.

— Moi, répondit mon frère […], je veux être charretier.

— Et moi, je veux être poète, ajoutai-je.

[…] Sais-tu seulement ce que c’est qu’un poète? me demanda-t-il.

Et, comme j’hésitais pour cause d’ignorance bien naturelle, il ajouta :

— C’est un homme qui fait des chansons, petit fou.

— Eh bien, je ferai des chansons, dis-je sans me décourager.

— Oui? Alors tu peux te résigner à mourir à l’hôpital, mon garçon.

Depuis l’aventure de ce malheureux Gilbert, c’était de rigueur, tous les poètes devaient mourir à l’hôpital. Le pauvre diable avait avalé la clef de sa malle, c’était bien là une preuve irrécusable que les poètes étaient incapables de rien de bon. […]

Mes enfants, nous dit-il, après un instant de silence et sur un ton grave, vous choisissez là deux métiers qui ne vous feront pas millionnaires.

Plus tard, j’ai compris la sage réflexion de mon père; mais on ne fait pas sa destinée, on la subit.

[…]

Heureusement que certains d’entre nous sont là pour sauver l’honneur de la corporation. Ainsi le pauvre Crémazie, dont on s’est tant moqué autrefois, et dont les cendres sont perdues dans une fosse commune à l’étranger, non seulement va avoir un monument sur une place publique de Montréal, mais on parle de lui élever un buste en France.

[…] Après de semblables hommages, les poètes peuvent bien supporter le persifflage des hommes sérieux, et même mourir à l’hôpital, comme Gilbert et Crémazie [60].

Se résoudre à mourir de faim à l’hôpital, Fréchette ne l’a jamais pu, comme en témoignent des dizaines de lettres à ses amis libéraux faisant valoir ses bons services et demandant qu’une sinécure lui soit enfin attribuée par le parti[61]. Et pourtant, c’est bien de ce modèle vocationnel que Fréchette se réclame en 1900, modèle qui trouve sa figuration idéale dans Gilbert ou le poète malheureux de l’abbé Pinard, mais qui ne tardera pas à s’incarner dans un jeune poète montréalais du nom d’Émile Nelligan. Pour Louis Dantin et pour des générations de lecteurs canadiens qui l’auront entendu lire ses poèmes en milieu asilaire, ou qui en auront lu des comptes rendus, le vrai poète d’hôpital en qui coïncident le génie et le malheur, ce ne sera ni Fréchette, ni Crémazie, ni même Gilbert qu’on oubliera peu à peu, mais bien l’auteur du « Vaisseau d’or ».

Appendices

Annexe

Charles Lévesque, « Le poète malheureux »

GilbertAu banquet de la vie, infortuné convive,

J’apparus un jour, et je meurs;

Je meurs, et sur la tombe où lentement j’arrive,

Nul ne viendra verser des pleurs.

Yolande Grisé et Jeanne d’Arc Lortie, avec la collaboration de Pierre Savard et Paul Wyczynski, Les textes poétiques du Canada français 1606-1867. Édition intégrale. Volume 4 : 1838-1849, Montréal, Fides, 1991, 1046 p., p. 961-963Pourquoi chercher encor de ces bois le feuillage,

La solitude a ses attraits.

Plus de gaité profane! — À l’ombre des bosquets

Je vais écouter le ramage

Du bel oiseau de nos forêts.

Séduisante nature,

J’admire tes tableaux!

La richesse de ta parure

Réjouirait tant mes pinceaux.

Mais un triste délire

S’empare de mon coeur,

J’éveille la douleur!...

Sur un autre sujet j’esseyerai [sic] ma lyre.

Si j’entr’ouvre ta tombe,

Pardonne à ma témérité,

Le talent qui succombe

A droit à l’immortalité.

Tes ossements sont froids : hélas! ta cendre,

Couverte d’un linceuil,

Dans son lugubre cercueil,

Refuse de se répandre,

Je vois ton front revêtu d’un laurier,

Si brillant et chargé de gloire —

Toi, tu croyais qu’on pourrait t’oublier —

Tu vis au temple de mémoire!

De la Saöne, ta rive,

Quelle vague plaintive

T’a dit d’être malheureux?

Quel éclat de tonnerre,

« Sublime comme les cieux »

T’a renversé par terre?

Périt-il le génie! — Il renaît de lui-même.

Il embrasse l’univers :

Plus que les conquérants, il porte un diadème —

Le monde de concert,

Honore ses vertus — la noble intelligence

Arbitre de faveurs,

Sur ses malheurs passés témoigne sa souffrance,

Et puis verse des pleurs.

Quel astre lumineux éclaira ta carrière?

Mais tu n’as vécu qu’un jour,

Et riche de ses dons, a prêté sa lumière

À ton poétique amour.

Ta lyre harmonieuse

A touché plus d’un coeur!

De pompeux novateurs, la phalange envieuse

A reculé devant ta future grandeur! —

Et que leur ont servi leur vanité superbe,

L’encens à leur veau d’or, leur folle prétention?

Pensaient-ils à leur fin, à ce convoi funèbre

Qui rit de l’ambition —

La France a tant gémi de leur perversité —

Combien avaient creusé l’abîme!

Triomphèrent-ils tous avec impunité?...

Tu fus leur première victime!

Séjour des bienheureux,

Dans les champs Élysées,

Que de noms glorieux

Ont alors accueilli tes augustes pensées!

Homère t’appela du beau nom de Poète —

Salut de fraternité!

Racine a couronné ta tête

Des fleurs de l’immortalité.

Ô Gilbert tes accens exercent leur empire,

Ta poésie a son autel —

Ici, mon âme qui soupire

En méditant tes vers, s’élève jusqu’au ciel!...

CHS LEVESQUE.

Berthier, 24 juin 1849

Note biographique

Pascal Brissette est professeur au Département de langue et littérature françaises depuis 2006. Il a publié des ouvrages sur les mythes littéraires en France et au Québec, et différents collectifs de sociocritique. Ses recherches actuelles portent sur le transfert du mythe de la malédiction littéraire dans le Canada du XIXe siècle et sur les figurations du poète récitant dans les corpus journalistiques et romanesques. Il est membre du Groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) et du Groupe de recherche sur les médiations littéraires et les institutions (GREMLIN).

Notes

-

[1]

Louis Fréchette, Mémoires intimes, texte établi et annoté par George A. Klinck, préface de Michel Dassonville, Montréal, Fides, coll. « Du Nénuphar », 1961. L’ouvrage a d’abord paru en différentes livraisons dans Le Monde illustré, entre le 5 mai et le 24 novembre 1900.

-

[2]

Louis Fréchette, Mémoires intimes, texte établi et annoté par George A. Klinck, préface de Michel Dassonville, Montréal, Fides, coll. « Du Nénuphar », 1961, p. 91.

-

[3]

Louis Fréchette, Mémoires intimes, texte établi et annoté par George A. Klinck, préface de Michel Dassonville, Montréal, Fides, coll. « Du Nénuphar », 1961, p. 94.

-

[4]

Louis Fréchette, Mémoires intimes, texte établi et annoté par George A. Klinck, préface de Michel Dassonville, Montréal, Fides, coll. « Du Nénuphar », 1961, p. 95.

-

[5]

Clovis Pinard, Gilbert ou le poète malheureux, par M. l’abbé Pinard, curé du Dioscèse de Tours, quatrième édition, Tours, A. Mame et Cie, coll. « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne », 1844 [1840], 287 p. Cette édition sera désormais désignée par le sigle GPM.

-

[6]

L’abbé Clovis Pinard a publié quelques ouvrages d’édification religieuse chez Mame, à Tours, dont Évangile de la jeunesse, ou Lectures dominicales de Louis Forest, recueillies et mises en ordre par M. l’abbé Pinard (1840), Bienfaits du catholicisme dans la société (1846), Le Génie du catholicisme, ou Influence de la religion catholique sur les productions de l’intelligence (1847), Pierre Lainné, modèle de la vie chrétienne et sacerdotale (1847). La plupart de ces ouvrages sont destinés à la jeunesse et paraissent dans les collections « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne » et « Bibliothèque des écoles chrétiennes » de Mame. Du côté de la fiction, citons, outre Gilbert ou le poète malheureux (1840), Gatienne, ou Courage d’une jeune fille, épisode de la Révolution (1841).

-

[7]

Nicolas Gilbert, Oeuvres, texte établi par Barbara Wojciechowska-Bianco, Lecce, Adriatica Editrice Salentina, 1984, 398 p. Les pseudo-lettres de Gilbert à sa soeur et leurs réponses se trouvent p. 245-316.

-

[8]

L’approbation de l’archevêque de Tours était inscrite en tête de chaque volume.

-

[9]

Tangi Villerbu, « L'Église, les libéraux et l'État : les livres de jeunesse publiés par Mame dans le Bas-Canada du milieu du xixe siècle », Papers of the Bibliographical Society of Canada, vol. 47, no 2, 2009, p. 177-200, p. 178. Loïc Artiaga précise que Mame à lui seul publie au-delà de quatre millions de volumes par année (Loïc Artiaga, Des torrents de papier, Limoges, Presses de l’Université de Limoges, coll. « Médiatextes », 2007, p. 121).

-

[10]

Jean Gagnon, « Les livres de récompense et la diffusion de nos auteurs de 1856 à 1931 », Cahiers de bibliologie, vol. I, 1980, p. 1-24.

-

[11]

Tangi Villerbu, « L'Église, les libéraux et l'État: les livres de jeunesse publiés par Mame dans le Bas-Canada du milieu du xixe siècle », Papers of the Bibliographical Society of Canada, vol. 47, no 2, 2009, p. 177-200.

-

[12]

Sur la fonction attribuée à cette distribution de livres, voir le rapport de P.-O. Chauveau pour l’année 1857 : « Il est à peu près impossible que ces livres ne soient pas lus par les enfants et leurs parents; et de cette manière un nombre très considérable d’excellents livres ont été répandus et lus sur toute la surface du pays. Indépendamment de l’émulation qui a pu être excitée chez les élèves, du prestige donné à la visite de l’inspecteur, et de l’attention plus grande que celui-ci se trouve contraint d’y apporter, le seul fait de la distribution de ces livres est par lui-même un moyen d’instruction et de progrès moral qui n’est pas à dédaigner. » (Pierre-Olivier Chauveau, Rapport du Surintendant de l’éducation dans le Bas-Canada pour l’année 1857, 1858, p. 20.)

-

[13]

Je remercie Liliana Rizzuto pour son aide efficace dans le dépouillement des Rapports et la compilation des données.

-

[14]

Je renvoie aux tableaux de François Landry, Beauchemin et l’édition au Québec (1840-1940). Une culture modèle, Montréal, Fides, 1997, p. 324-325.

-

[15]

Je remercie M. Normand Trudel, Bibliothécaire de la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales, pour les informations fournies au sujet de l’exemplaire détenu par l’Université de Montréal. Selon le Catalogue des anciens élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1827-1927), Québec, L’Action Sociale Limitée, 1927, p. 281, Lucien Leclerc provenait de Saint-Jean-Port-Joli. Il est entré au Collège en septembre 1861 et en est sorti en octobre 1864, puis il a embrassé la profession d’arpenteur. L’Université de Montréal ne tient aucun registre des dons faits à ses bibliothèques et il est impossible de connaître l’identité du donateur de cet exemplaire.

-

[16]

Deux ex-libris sont collés en tête de ce volume, l’un de la Bibliothèque Saint-Sulpice, l’autre portant l’inscription : « Don de Succession Augustine Bourassa » (Gilbert ou le poète malheureux, par M. l’abbé Pinard, curé du Dioscèse de Tours, troisième édition, Tours, A. Mame et Cie, 1842, hors pagination).

-

[17]

Catalogue de la Bibliothèque des élèves du Collège Sainte-Marie, Montréal, W. Boucher, imprimeur, 1894, p. 21.

-

[18]

Un exemplaire retrouvé dans une librairie d’occasion montréalaise par mon collègue et ami Michel Lacroix porte un ex-libris de la Bibliothèque d’Hochelaga. Il s’agit d’un exemplaire de l’édition de 1878 (12e édition).

-

[19]

Catalogue général de la librairie canadienne de R. Fabre & Cie, Montréal, s.é., 1845, p. 3.

-

[20]

Catalogue de la librairie de J.B. Rolland & fils. Première partie, [Montréal], s.é., 1873, p. 29.

-

[21]

Cette particularité, Gilbert ou le poète malheureux la partage au moins avec cet autre roman pour la jeunesse de la même collection (BJC), mettant en scène le même poète historique (Gilbert, sous le nom de Laurent), publié par Étienne Gervais [Just-Jean-Étienne Roy], Laurent et Jérôme ou les deux jeunes poètes, Tours, Mame et fils, coll. « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne », 1864, 139 p.

-

[22]

Bernard Visse, Nicolas-Joseph-Florent Gilbert (1750-1780). L’oeuvre satirique. T. 1, édition critique avec les jugements du xviiie siècle, thèse de doctorat, Université de Nancy, U.E.R. de lettres, 1985, p. 13-14. Nous suivons B. Visse pour les données biographiques présentées ici.

-

[23]

Selon C. Barthélemy, Gilbert jouissait à la fin de sa vie d’un revenu de 2200 livres (« Le poète Gilbert est-il mort de misère? », dans Erreurs et mensonges historiques, par M. C. Barthélemy, membre de l’Académie de la religion catholique de Rome, troisième série, Paris, C. Blériot, 1874, p. 240).

-

[24]

On ne sait pas si Gilbert avala cette clé — clé de chambre, clé d’une cassette? — avant ou après être entré à l’Hôtel-Dieu, mais il y a tout lieu de croire qu’il ne s’agit pas d’un épisode fictif si l’on s’en rapporte aux rapports médicaux de l’époque. Voir l’article de Maurice Genty, « La mort du poète Gilbert », Le progrès médical, 11 déc. 1935, suppl. 11, p. 82-83.

-

[25]

« Un prêtre, aux blancs cheveux, à travers les ténèbres, / Murmurant lentement les prières funèbres, / Jusqu’au bord du tombeau le suivit sans témoin : / L’inconsolable soeur l’accompagna plus loin. » (Louis Belmontet, Les Tristes, Paris, Chez Aug. Boulland et Cie, 1824, p. 20.) Un extrait de ce poème avait paru dans la revue ultra La Muse française, dans la livraison de décembre 1823 (voir Jean-Luc Steinmetz, « Du poète malheureux au poète maudit : réflexions sur la constitution d'un mythe », Oeuvres & critiques, vol. VII, no 1, 1982, p. 80).

-

[26]

Le roman de Vigny paraît d’abord en livraisons dans La Revue des Deux Mondes entre le 15 octobre 1831 et le 1er avril 1832, puis chez Gosselin en 1832.

-

[27]

Charles de Saint-Maurice, Chroniques de l’Hôtel-Dieu (1780), Paris, A.-J. Dénain, 1832, 2 vol.

-

[28]

Voir à ce sujet Pascal Brissette, « Gilbert et son dernier grabat : le poète à l’hôpital dans l’imaginaire du xviie au xixe siècle », Les imaginaires de l’écriture : personnages et scénarios de la vie littéraire, dans Les cahiers du xixe siècle, no 1, Québec, Nota Bene, 2006, p. 17-36. On trouvera p. 33-34 les reproductions du tableau de Monvoisin et de la lithographie qu’en tira Challamel.

-

[29]

Voir Pascal Brissette, La malédiction littéraire. Du poète crotté au génie malheureux, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2005, 410 p.

-

[30]

Charles Nodier, « Notice historique » (1817), dans Oeuvres de Gilbert, précédées d’une notice historique par Charles Nodier, nouvelle édition, Paris, Garnier frères, [1859], p. 10.

-

[31]

Charles Nodier, « Notice historique » (1817), dans Oeuvres de Gilbert, précédées d’une notice historique par Charles Nodier, nouvelle édition, Paris, Garnier frères, [1859], p. 149.

-

[32]

Charles Nodier, « Notice historique » (1817), dans Oeuvres de Gilbert, précédées d’une notice historique par Charles Nodier, nouvelle édition, Paris, Garnier frères, [1859], p. 150.

-

[33]

Hégésippe, Moreau, « Un souvenir à l'hôpital », dans Le Myosotis, petits contes et petits vers, Paris, Desessart, 1838, p. 137-138.

-

[34]

Édouard Sempé, « De l’abus du talent » [conférence lue dans la salle du Cabinet de lecture paroissial, le 21 février 1860], L’Écho du cabinet de lecture paroissial, vol. 2, no 7, 29 mars 1860, p. 109. Voir également Louis Fréchette, « Banquet Fréchette », La Patrie, 8 octobre 1880, p. 2. Je remercie vivement Marie-Andrée Beaudet, qui m’a transmis une copie de ce discours de Fréchette.

-

[35]

Edmond Lareau, Histoire abrégée de la littérature, Montréal, J. Lovell, 1884, p. 263. Le paragraphe que consacre P. V. Charland à Gilbert dans ses Questions de littérature vaut la peine d’être cité moins par son caractère exceptionnel que parce qu’il résume parfaitement bien le point de vue des auteurs catholiques sur Gilbert : « Mais voici […] un vrai poète, un coeur mâle et généreux, qui bouillonne et s’épanche à l’aspect du vice triomphant. Dans l’affreux réduit où l’abandonnent ceux mêmes qu’il pouvait appeler ses amis, Gilbert (1751 (sic)-1780) fait entendre sur sa misère de déchirants accents. C’est en vain pourtant. Il faut qu’il meure avec son génie, au printemps de ses jours, seul, sur un lit d’hôpital. Mais de ce grabat qui nous semble auguste entre la pourpre de Bernis et les broderies de Voltaire, il lève les yeux au ciel, il adresse ses Adieux à la vie; et il meurt couché sur son arme immortelle, souriant peut-être à la pensée que les traits acérés de la Satire du dix-huitième siècle demeureront fixés comme un dard vengeur, dans le coeur de ses bourreaux. » (P. V. Charland, Questions d’histoire littéraire, Lévis, Mercier, 1884, p. 380. Le même paragraphe a été inséré dans l’édition de 1899 du volume de Charland.)

-

[36]

On ne s’étonnera pas que Gilbert apparaisse notamment dans celles où il est question de Crémazie, premier poète malheureux en titre du Canada français. Voir H. R. Casgrain, « Octave Crémazie », dans Oeuvres complètes de Octave Crémazie, publiées sous le patronage de l’Institut canadien de Québec, Montréal, Beauchemin & Valois, 1882, p. 94; abbé N. Desgagné, « Octave Crémazie. Étude littéraire », La Revue canadienne, 30e année, no 6, juin 1894, p. 332.

-

[37]

Deux exemples : Louis-Thomas Groulx, « [Dites, ô chères têtes folles…] », La Gazette de Joliette, vol. 2, no 45, 3 octobre 1867, p. 2 (texte reproduit dans Yolande Grisé et Jeanne d’Arc Lortie, avec la collaboration de Pierre Savard et Paul Wyczynski, Les textes poétiques du Canada français 1606-1867, édition intégrale, Montréal, Fides, 2000, vol. 12, p. 593); Un Ancien, « Les jeunes… littérateurs », Le Réveil, vol. 12, no 264, 25 août 1900, p. 214. Ce sont, dans ce dernier texte, les jeunes écrivains de l’École littéraire de Montréal qui sont pris à parti. L’Ancien leur reproche, outre d’écrire de manière incompréhensible et de s’encenser mutuellement, de poser au « […] jeune infortuné — à côté duquel feu Gilbert serait un heureux du jour […] ».

-

[38]

Le nom de Gilbert apparaît sous la plume de Marmette au moment où le jeune héros, qui a une constitution de poète, traverse une période de découragement : « Aimer la douleur est le propre des grandes âmes, et ceux-là qui sont ainsi doués naissent artistes ou poëtes. Les circonstances, l’éducation, le milieu où ils vivent, déterminent l’éclosion de cette vocation innée. Alors leurs pleurs se font jour et se transforment en perles immortelles, larmes cristallisées qui tombent des yeux de l’homme de génie. Plus ils ont été grands et plus ils ont souffert : Homère, Dante, le Tasse et Byron ne sont des colosses de gloire que parce qu’ils ont été les géants de la souffrance. […] “Le poëte a une malédiction sur sa vie,” disait en même temps que Musset le comte Alfred de Vigny, dans Stello, livre écrit avec une plume d’or trempée dans les larmes de trois poëtes dont les malheurs ont ému toute la terre [:] Gilbert, Chatterton et André Chénier. » (Joseph Marmette, « La fiancée du rebelle. Épisode de la Guerre des Bostonnais, 1775 », La Revue canadienne, vol. 12, no 2, février 1875, p. 96-97.) Gilbert est également cité comme l’antithèse du poète Grosperrin dans le conte éponyme de Fréchette (« Grosperrin », Le Canada-Revue, vol. 3, no 18, 22 octobre 1892, p. 282).

-

[39]

Émile Nelligan, Oeuvres complètes II. Poèmes et textes d’asile 1900-1941, édition critique établie par Jacques Michon, Montréal, Fides, 1991, p. 94. Jacques Michon, dans une note critique, est également d’avis que « Nelligan se reconnut dans cette figure de l’écrivain incompris et sacrifié aux ambitions d’un milieu hostile ». (Émile Nelligan, Oeuvres complètes II. Poèmes et textes d’asile 1900-1941, édition critique établie par Jacques Michon, Montréal, Fides, p. 361.)

-

[40]

Voir par exemple l’épître consolatrice que Joseph Quesnel fait paraître en 1806 dans l’Almanach des Dames Pour l’année 1807 par un jeune Canadien, « Épître consolatrice à Mr. L…. qui se plaignait que ses talens & ses vers n’étaient pas récompensés par le gouvernement » (reproduite dans Jeanne d’Arc Lortie, avec la collaboration de Pierre Savard et Paul Wyczynski, Les textes poétiques du Canada français, 1606-1867, édition intégrale, Montréal, Fides, 1987, 12 vol., vol. 1, p. 444-449).

-

[41]

Paul Bénichou, Le sacre de l’écrivain (1750-1830) : essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, Paris, José Corti, 1973, 492 p.

-

[42]

Notons cependant que les membres de l’Institut canadien de Montréal définiront dans certains de leurs écrits et conférences les linéaments de la figure du Penseur persécuté (par l’Église). Voir notamment la longue conférence de Louis-Antoine Dessaules sur Galilée (Galilée, ses travaux scientifiques et sa condamnation. Lecture publique faite devant l'Institut-canadien, Montréal, L'Avenir, 1856, 50 p.). Plus tardive, mais non moins intéressante, est la figure d’Estremont forgée par Buies dans ses Lettres sur le Canada (Arthur Buies, Lettres sur le Canada. Étude sociale. 1re et 2me lettres, Montréal, Pour l'Auteur, 1864).

-

[43]

Louis Dantin, « Émile Nelligan », Les Débats, nos 143-149 (17 août-28 septembre 1902).

-

[44]

[Frédéric-Alexandre Baillairgé], « Prospectus », L’Étudiant. Revue mensuelle, première année, no 1, janvier 1885, p. 1.

-

[45]

Les lettres de Fréchette parurent entre le 7 avril et le 1er juillet 1893 dans Le National, et furent réunies en volume sous le titre À propos d’éducation, Montréal, Compagnie d’imprimerie Desaulniers, 1893.

-

[46]

Henri M., « Gilbert ou le poète malheureux », L’Étudiant. Revue mensuelle, 3e année, no 24, avril 1887, p. 67-68.

-

[47]

Le passage cité et mis entre guillemets dans l’article de Henri M. est le suivant : « Les délicieuses jouissances qu’il [Gilbert] trouvait dans de profondes réflexions ou dans quelques lectures attrayantes ne lui permettaient guère de s’apercevoir de toute la fadeur que devaient avoir et le morceau de pain qui apaisait sa faim, et le verre d’eau qui étanchait sa soif……. La fin du jour n’était pas pour lui le signal du repos; il veillait encore, et quelques fois (sic) bien avant dans la nuit, il s’endormait le livre à la main! » (Henri M., « Gilbert ou le poète malheureux », L’Étudiant. Revue mensuelle, 3e année, no 24, avril 1887, p. 68.) Ce passage est tiré de GPM, p. 230-231.

-

[48]

José-Luis Diaz, « L'aigle et le cygne au temps des poètes mourants », Revue d'histoire littéraire de la France, vol. 92, no 5, 1992, p. 828-845.

-

[49]

Illusions perdues, publié en 1843 chez Furne, au tome VIII de La Comédie humaine, est composé de trois romans publiés séparément entre 1837 et 1843 : Illusions perdues, 1837; Un grand homme de province à Paris, 1839; Ève et David, 1843.

-

[50]

GPM, p. 52.

-

[51]

Voir GPM, p. 21 et 28.

-

[52]

GPM, p. 22.

-

[53]

GPM, p. 24.

-

[54]

GPM, p. 45.

-

[55]

GPM, p. 47. Voir également p. 80.

-

[56]

GPM, p. 95.

-

[57]

GPM, p. 226.

-

[58]

Ce que montre également Gérin-Lajoie dans Jean Rivard, le défricheur (1862), à travers la mauvaise fortune du poète Gustave Charmenil. Les lettres qu’il écrit, de la ville, à son courageux ami Jean Rivard, sont celles d’un poète crotté qui rappellent parfois le Chateaubriand de l’Essai sur les révolutions : « La vie des bois me plairait d’autant plus que je suis devenu d’une sauvagerie dont tu n’as pas d’idée. Je fuis la vue des hommes. Si par hasard en passant dans les rues je vois venir de loin quelque personne de ma connaissance, je prends une voie écartée pour n’avoir pas occasion d’en être vu. Je m’imagine que tous ceux qui me rencontrent sont au fait de ma misère; si j’ai un accroc à mon pantalon, ou une fissure à ma botte, je me figure que tout le monde a les yeux là; je rougis presque à la vue d’un étranger. » (Antoine Gérin-Lajoie, Jean Rivard, le défricheur. Récit de la vie réelle, deuxième édition — revue et corrigée, Montréal, J. B. Rolland & Fils, 1874, p. 165.)

-

[59]

Voir entre autres Saint-Amant, Le poète crotté, dans Oeuvres complètes de Saint-Amant, T. 1, précédées d’une notice et accompagnées de notes par M. C.-L. Livet, Paris, P. Jannet, coll. « Bibliothèque elzévirienne », 1855, p. 209-236; Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane, Paris, P. Ribou (Veuve P. Ribou), 1715-1735, 4 vol.; Voltaire, Le Pauvre diable, [ouvrage en Vers aisés de feu M. Vadé; Mis en lumière par Catherine Vadé sa cousine. Dédié à Maître Abraham *** (Chaumeix)], Paris, Ruë Thibautaudé, chez Maître Jean Gauchat, attenant le gîte de l'auteur des Nouvelles Ecclésiastiques, 1758.

-

[60]

Louis Fréchette, Mémoires intimes, texte établi et annoté par George A. Klinck, préface de Michel Dassonville, Montréal, Fides, coll. « Du Nénuphar », 1961, p. 95-96.

-

[61]

Voir Jacques Blais, « L’épicier des poètes ou Louis Fréchette épistolier et la constitution d’une littérature », dans Jacques Blais, Hélène Marcotte et Roger Saumur, Louis Fréchette, épistolier, Québec, Nuit Blanche, 1992, p. 9-32.

Bibliographie

- [Frédéric-Alexandre Baillairgé], « Prospectus », L’Étudiant. Revue mensuelle, première année, no 1, janvier 1885, p. 1-2.

- Honoré de Balzac, Illusions perdues, dans La Comédie Humaine, Paris, Furne, 1842-1848, 17 vol., vol. VIII, t. IV.

- Louis Belmontet, Les Tristes, Paris, Chez A. Boulland et Cie, 1824.

- Bibliothèque des bons livres, Québec, Léger Brousseau, 1899.

- Bibliothèque gratuite de l’Union catholique de Montréal : catalogue des livres, [Montréal], s.é., 1901.

- Arthur Buies, Lettres sur le Canada. Étude sociale. 1re et 2me lettres, Montréal, Pour l'Auteur, 1864.

- Henri-Raymond Casgrain, « Octave Crémazie », dans Oeuvres complètes de Octave Crémazie, publiées sous le patronage de l’Institut canadien de Québec, Montréal, Beauchemin & Valois, 1882, p. 7-94.

- Catalogue. Bibliothèque de feu Philippe Huot, Québec, s.é., 1907.

- Catalogue de la bibliothèque de feu Joseph Doutre, C. R. : vendue par encan chez T.J. Potter... le 6 mars 1886, s.l., s.é., 1886.

- Catalogue de la bibliothèque de l’Institut canadien de Québec, Québec, Dussault & Proulx, imprimeurs, 1898.

- Catalogue de la Bibliothèque de l’Oeuvre des bons livres, érigée à Montréal, Montréal, Imprimerie de Louis Perrault.

- Catalogue de la Bibliothèque des élèves du Collège Sainte-Marie, Montréal, W. Boucher, imprimeur, 1894.

- Catalogue de la bibliothèque paroissiale, Montréal, Des Presses à vapeur Plinguet et Cie, 1862.

- Catalogue de la librairie de J.B. Rolland & fils. Première partie, [Montréal], s.é., 1873.

- Catalogue de livres canadiens de la bibliothèque de feu M. Faucher de St-Maurice : vente à l’enchère par Lemieux, Gale & Cie, [Québec], [1897].

- Catalogue des anciens élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1827-1927), Québec, L’Action Sociale Limitée, 1927.

- Catalogue des livres de la bibliothèque de l’Institut-canadien, classé par ordre de matière et arrangé alphabétiquement par A. Boisseau, Montréal, Imprimerie de Alphonse Doutre et Cie, 1870.

- Catalogue des livres de la bibliothèque paroissiale de Notre-Dame et du Cercle Ville-Marie : 15 000 volumes, Montréal, Arbour & Laperie, 1898.

- Catalogue général de la librairie canadienne de R. Fabre & Cie, Montréal, 1845.

- Catalogue. Grand encan de livres français et anglais par O. Lemieux & Cie d’une partie de la Magnifique Bibliothèque de Son Excellence le comte de Premio-Real, consul général d’Espagne [...], Québec, s.é., 1883.

- Catalogue. Vente à l’encan d’une bibliothèque d’une succession par O. Lemieux & Cie. 2,000 volumes […], Québec, s.é., 1886.

- Catalogue. Vente à l’encan par MM. Oct. Lemieux & cie de la Bibliothèque de M. P. LeMay comprenant plus de 1,000 volumes. Avec une collection d’ouvrages canadiens très choisis […], Québec, Typographie de C. Darveau, 1889.

- Collection de catalogues de bibliothèques et de catalogues de vente, comp. par Philéas Gagnon, s.l., s.é., s.d.

- Louis Dantin, « Émile Nelligan », Les Débats, nos 143-149 (17 août – 28 septembre 1902).

- Desgagné, N. « Octave Crémazie. Étude littéraire », La Revue canadienne, 30e année, no 6, juin 1894, p. 332.

- Louis-Antoine Dessaules, Galilée, ses travaux scientifiques et sa condamnation. Lecture publique faite devant l'Institut-canadien, Montréal, L'Avenir, 1856.

- Louis Fréchette, À propos d’éducation : lettres à M. l'abbé Baillargé du Collège de Joliette, Montréal, Cie d’imprimerie Desaulniers, 1893.

- Louis Fréchette, « Banquet Fréchette », La Patrie, 8 octobre 1880, p. 2.

- Louis Fréchette, « Grosperrin », Le Canada-Revue, vol. 3, no 18, 22 octobre 1892, p. 282.

- Louis Fréchette, Mémoires intimes, texte établi et annoté par George A. Klinck, préface de Michel Dassonville, Montréal, Fides, coll. « Du Nénuphar », 1961.

- Antoine Gérin-Lajoie, Jean Rivard, le défricheur. Récit de la vie réelle, deuxième édition — revue et corrigée, Montréal, J.B. Rolland & Fils, 1874 [1862].

- Étienne Gervais [Just-Jean-Étienne Roy], Laurent et Jérôme ou les deux jeunes poètes, Tours, Mame et fils, coll. « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne », 1864.

- Nicolas Gilbert, Oeuvres, texte établi par Barbara Wojciechowska-Bianco, Lecce, Adriatica Editrice Salentina, 1984.

- Louis-Thomas Groulx, « [Dites, ô chères têtes folles…] », La Gazette de Joliette, vol. 2, no 45, 3 octobre 1867, p. 2.

- Alain René Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane, Paris, P. Ribou (Veuve P. Ribou), 1715-1735, 4 vol.

- Charles Lévesque, « Le poète malheureux », reproduit dans Yolande Grisé et Jeanne d’Arc Lortie, avec la collaboration de Pierre Savard et Paul Wyczynski, Les textes poétiques du Canada français 1606-1867. Édition intégrale. Volume 4 : 1838-1849, Montréal, Fides, 1991, 1046 p., p. 961-963.

- Henri M., « Gilbert ou le poète malheureux », L’Étudiant. Revue mensuelle, 3e année, no 24, avril 1887, p. 67-68.

- Joseph Marmette, « La fiancée du rebelle. Épisode de la Guerre des Bostonnais, 1775 », La Revue canadienne, vol. 12, no 2, février 1875, p. 82-104.

- Hégésippe Moreau, « Un souvenir à l'hôpital », dans Le Myosotis, petits contes et petits vers, Paris, Desessart, 1838, p. 137-139.

- Émile Nelligan, Oeuvres complètes II. Poèmes et textes d’asile 1900-1941, édition critique établie par Jacques Michon, Montréal, Fides, 1991.

- Charles Nodier, « Notice historique », dans Oeuvres de Gilbert, précédées d’une notice historique par Charles Nodier, nouvelle édition, Paris, Garnier frères, 1859, p. 1-14.

- Clovis Pinard, Gilbert ou le poète malheureux, par M. l’abbé Pinard, curé du Dioscèse de Tours, quatrième édition, Tours, A. Mame et Cie, coll. « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne », 1844.

- Clovis Pinard, Gilbert ou le poète malheureux, par M. l’abbé Pinard, curé du Dioscèse de Tours, troisième édition, Tours, A. Mame et Cie, 1842.

- Clovis Pinard, Gilbert ou le poète malheureux, par M. l’abbé Pinard, curé du Dioscèse de Tours, sixième édition, Tours, A. Mame et Cie, coll. « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne », 1860.

- Clovis Pinard, Gilbert ou le poète malheureux, par M. l’abbé Pinard, curé du Dioscèse de Tours, sixième édition, Tours, A. Mame et fils, coll. « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne », 1878.

- Joseph Quesnel, « Épître consolatrice à Mr. L…. qui se plaignait que ses talens & ses vers n’étaient pas récompensés par le gouvernement », dans [Louis Plamondon], l’Almanach des Dames Pour l’année 1807 par un jeune Canadien, Québec, Nouvelle-Imprimerie, 1806, p. 20-32, reproduit dans Jeanne d’Arc Lortie, avec la collaboration de Pierre Savard et Paul Wyczynski, Les textes poétiques du Canada français, 1606-1867, édition intégrale, Montréal, Fides, 1987, 12 vol., vol. 1, p. 444-449.

- Marc Antoine Gérard de Saint-Amant, Le poëte crotté, dans Oeuvres complètes de Saint-Amant, T. I, précédées d’une notice et accompagnées de notes par M. Charles-Louis Livet, Paris, P. Jannet, coll. « Bibliothèque elzévirienne », 1855, p. 209-236.

- Charles de Saint-Maurice, Chroniques de l’Hôtel-Dieu (1780), Paris, A.-J. Dénain, 1832, 2 vol.

- Édouard Sempé, « De l’abus du talent » [conférence lue dans la salle du Cabinet de lecture paroissial, le 21 février 1860], L’Écho du cabinet de lecture paroissial, vol. 2, no 7, 29 mars 1860, p. 105-110.

- [Surintendant de l'instruction publique]. Rapport du surintendant de l'éducation dans le Bas-Canada pour l'année..., [1856-1866 incl.].

- [Surintendant de l'instruction publique]. Rapport du surintendant de l'éducation de la province de Québec pour l'année..., [1867-1884 incl.].

- Un Ancien, « Les jeunes… littérateurs », Le Réveil, vol. 12, no 264, 25 août 1900, p. 213-214.

- Alfred de Vigny, Les consultations du Docteur Noir. Stello ou Les Diables bleus, Paris, Charles Gosselin et Eugène Renduel, 1832.

- Voltaire. Le Pauvre diable, [ouvrage en Vers aisés de feu Mr. Vadé; Mis en lumière par Catherine Vadé sa cousine. Dédié à Maître Abraham *** (Chaumeix)], Paris, Ruë Thibautaudé, chez Maître Jean Gauchat, attenant le gîte de l'auteur des Nouvelles Ecclésiastiques, 1758.

- Paul Victor Charland, Questions d’histoire littéraire, Lévis, Mercier, 1884.

- Edmond Lareau, Histoire abrégée de la littérature, Montréal, J. Lovell, 1884.

- Loïc Artiaga, Des torrents de papier. Catholicisme et lectures populaires au xixesiècle, Limoges, Presses de l’Université de Limoges, coll. « Médiatextes », 2007.

- Charles Barthélemy, « Le poète Gilbert est-il mort de misère? », dans Erreurs et mensonges historiques, troisième série, Paris, Charles Blériot, 1874, p. 238-241.

- Paul Bénichou, Le sacre de l’écrivain (1750-1830) : essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, Paris, José Corti, 1973.

- Jacques Blais, « L’épicier des poètes ou Louis Fréchette épistolier et la constitution d’une littérature », dans Jacques Blais, Hélène Marcotte et Roger Saumur, Louis Fréchette, épistolier, Québec, Nuit Blanche, 1992, p. 9-32.

- Pascal Brissette, « Gilbert et son dernier grabat : le poète à l’hôpital du xviie au xixe siècle », Les imaginaires de l’écriture : personnages et scénarios de la vie littéraire, dans Les cahiers du xixe siècle, no 1, Québec, Nota Bene, 2006, p. 17-36.

- Pascal Brissette, La malédiction littéraire. Du poète crotté au génie malheureux, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2005.

- José-Luis Diaz, « L'aigle et le cygne au temps des poètes mourants », Revue d'histoire littéraire de la France, vol. 92, no 5, 1992, p. 828-845.

- Jean Gagnon, « Les livres de récompense et la diffusion de nos auteurs de 1856 à 1931 », Cahiers de bibliologie, vol. I, 1980, p. 1-24.

- Maurice Genty, « La mort du poète Gilbert », Le progrès médical, 11 décembre 1935, suppl. 11, p. 82-83.

- Yolande Grisé et Jeanne d’Arc Lortie, avec la collaboration de Pierre Savard et Paul Wyczynski, Les textes poétiques du Canada français 1606-1867, édition intégrale, Montréal, Fides, 1987-2000, 12 vol.

- François Landry, Beauchemin et l’édition au Québec (1840-1940). Une culture modèle, Montréal, Fides, 1997.

- Jean-Luc Steinmetz, « Du poète malheureux au poète maudit : réflexions sur la constitution d'un mythe », Oeuvres & critiques, vol. VII, no 1, 1982, p. 75-86.

- Tangi Villerbu, « L'Église, les libéraux et l'État : les livres de jeunesse publiés par Mame dans le Bas-Canada du milieu du 19e siècle », Papers of the Bibliographical Society of Canada, vol. 47, no 2, 2009, p. 177-200.

- Bernard Visse, Nicolas-Joseph-Florent Gilbert (1750-1780). L’oeuvre satirique. T. I, édition critique avec les jugements du xviiie siècle, thèse de doctorat, Université de Nancy, Unité d’enseignement et de recherche de lettres, 1985.

Sources

Ouvrages et articles

List of figures

Livres de format in-12 de la BJC distribués par le Département de l'instruction publique au Canada

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4