Abstracts

Résumé

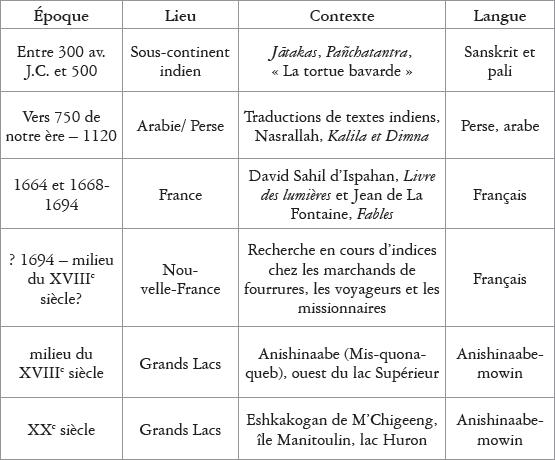

Dans cet article, l’auteure avance que des récits peuvent voyager sur de très grandes distances au cours de longues périodes de temps, et servir de véhicules pour la transmission de messages entre cultures. Elle retrace en particulier l’histoire sacrée anishinaabe (aansookaan) du héros culturel Nene-bush voyageant dans les airs en se tenant au bâton que tiennent dans leur bec deux oies, et découvre qu’elle origine de l’Asie du Sud. Apparaissant dans les Jātakas bouddhistes et le Pañchatantra sanscrit (environ 300 avant notre ère jusqu’à 500 de notre ère) dans un récit mettant en scène une tortue qui ne pouvait s’arrêter de parler, cette histoire se propagea à travers le monde. De la Perse médiévale à la France de l’époque moderne dans le cercle de Jean de La Fontaine, elle atteint l’Amérique du Nord pour se retrouver dans la région des Grands-Lacs au milieu du XVIIIe siècle, soit par l’entremise des marchands de fourrures ou celle des missionnaires, avant d’être partagée avec les Anishinaabegs.

Abstract

This article argues that stories can travel great distances over long periods of time and can serve as vehicles to communicate messages across cultures. It traces the particular Anishinaabe sacred story (aansookaan) about the culture hero Nene-bush travelling through the air holding on to a stick carried between the beaks of two geese, discovering that its origins lie in South Asia. Appearing in the Buddhist Jātakas and the Sanskrit Pañchatantra of c. 300 BCE ‒ 500 CE as a story about a turtle who could not stop talking, it spread throughout the globe. It made its way to the Great Lakes by the mid-eighteenth century through medieval Persia to early modern France and Jean de La Fontaine’s circle, and then came to North America with fur traders or missionaries, before being shared with Anishinaabeg.

Article body

Lorsque les gens des Premières nations et les Européens se sont rencontrés dans le cadre de la traite des fourrures en Amérique du Nord, leurs rencontres ont pris plusieurs formes. Ils ont ainsi échangé des marchandises, des techniques et des savoirs. Ils ont créé des alliances pour consolider leurs relations de traite. Ils se sont soutenus les uns les autres dans leurs combats contre des ennemis communs. Ils ont noué des relations, dont beaucoup étaient intimes, tout en créant des liens de parenté. Et ce faisant, ils ont échangé des histoires.

Les histoires ont-elles une agentivité? Peuvent-elles voyager? Peuvent-elles rencontrer d’autres histoires, en tomber amoureuses, se marier, se reproduire, divorcer et se partager leurs propriétés, leurs intrigues et leurs personnages? Cet article situe une seule histoire au centre d’un récit complexe d’explorations et d’échanges. C’est une histoire qui a voyagé autour du monde pendant au moins deux mille ans et qui est entrée dans le corpus des contes populaires de nombreuses cultures. Elle a changé de forme, de couleur, de taille et de tonalité pour refléter la diversité des contextes dans lesquels on la racontait, mais durant tout ce temps, son motif central et sa morale sont restés cohérents et distincts. Cet exemple démontre la résilience des histoires et le pouvoir qu’elles ont de permettre la communication entre des cultures profondément différentes.

En son essence, cette histoire parle de deux oiseaux travaillant de concert à tenir chacun dans son bec l’extrémité d’un bâton pour aider une tortue, qui s’agrippe par la bouche à ce bâton, à voler. Une fois dans les airs, la tortue ne se sent plus de joie et s’écrase au sol, car elle a ouvert la bouche pour parler ou s’exclamer. Il s’agit d’un conte de coopération entre espèces au moyen d’outils et de coordination, ce qui ne se produit pas dans la nature. Bien sûr, certains animaux, au sein de leur espèce ou en-dehors, peuvent coopérer au moyen d’outils et de coordination, mais à ce que je sache, jamais les oiseaux n’ont porté ensemble un bâton pour aider une tortue, ou n’importe quelle autre créature, à voler[1]. Dans ses diverses versions, la morale au centre de cette histoire est que, dans certaines situations, il est absolument essentiel de se taire.

Nous avons découvert cette histoire pour la première fois chez les Anishinaabeg d’Amérique du Nord, en particulier dans les écrits de James Redsky, un Anishinaabe qui, dans les années 1970, compilait les histoires de son peuple remontant à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Redsky mentionne que le chef Mis-quona-queb, qui vivait à l’ouest du lac Supérieur, racontait une histoire à un groupe d’enfants anishinaabe au sujet du héros culturel Nene-bush (qui prend la place de la tortue dans cette version de l’histoire). Nene-bush, esprit (manitou) central de la cosmogonie anishinaabe, agit comme un médiateur entre les humains et les esprits, et on l’appelle souvent Frère Aîné. Les histoires de Nene-bush renferment la structure des pratiques spirituelles, des lois et des moeurs des Anishinaabeg[2]. Dans l’histoire de Mis-quona-queb, Nene-bush s’était retrouvé seul pendant les mois d’hiver, lorsque tous les oiseaux s’étaient envolés vers le sud. Redsky écrit :

Nene-bush [tried to] obtain the affection of the geese. Finally he asked them if he could go south with them when the time came. One goose replied, “How are you going to go? You haven’t any wings and it is too far to walk.” “It is impossible,” another goose said. Then one of the geese had a bright idea. The goose said two of them could get a long stick and hold it in their beaks. Nene-bush thought it was a good idea so consequently they flew away early the next morning.

Along the way everything went as it was planned. Nene-bush hung down from the pole as they winged southward. Then they went over a village and the people saw the strange sight in the air. “Oh! Look at those geese carrying the Ojibway Indian.” The people were hollering and shouting and the flock of geese honked with excitement. Nene-bush became excited also and he shouted at the top of his voice. As soon as he opened his mouth he came down through the sky and landed in the middle of the village. Everyone ran over to him to see what had happened. Nene-bush lay on the ground, he was almost dead. Then the people called a wise man to the scene. The old man knew right away what had happened; he knew that it was Nene-bush. “This old man did not know enough to keep his mouth shut,” he told the people.

Then Mis-quona-queb told the children, “If you want to keep out of trouble the best thing you can do is to keep your mouth shut.”[3]

D’après Redsky, Mis-quona-queb disait, au début du XIXe siècle, qu’il tenait cette histoire de son grand-père, qui lui-même l’avait apprise de son grand-père. Elle se racontait dans la famille de Mis-quona-queb depuis le début jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Nous avons découvert une nouvelle version de cette histoire grâce à feu Dominic Eshkakogan, aîné Anishinaabe qui, le 7 février 1991, avait autorisé l’Ojibway Cultural Foundation (OCF), située dans la communauté anishinaabe de M’Chigeeng, sur l’île Manitoulin, à l’enregistrer lorsqu’il racontait cette histoire en anishinaabemowin, la langue des Anishinaabeg. Cette histoire fut traduite en anglais par Kate et Evelyn Roy, et l’original ainsi que la traduction furent publiés en 2011 par l’OCF, sous la direction d’Alan Corbiere. Cette histoire est un aansookaan, une légende sacrée, et on doit donc la tenir pour très ancienne[4]. Eshkakogan intitulait cette histoire « Why the Turtle Has Stripes on Its Back » [Pourquoi la tortue a des rayures sur le dos], et elle se déroule comme suit :

Some call the shell of a turtle “Kanaak,” and so this is why he has stripes on his shell.

He has a stripe on his shell because he was always talking too much.

He was acting like the geese.

The geese were getting ready to leave.

He asked, “where do you go when you leave here?”

“Oh, we go down South, we will probably arrive there in the summer.”

“I would like to go there too,” said the turtle.

“But there is nothing I can do about it.

By the time I arrive there, I would be too old …”

And then he said:

“Maybe I can ask you to take me over there.”

“Okay, you look for a stick, two of us then, we will hold the stick, and you will hold the stick with your mouth.

This is where you will hang on,” said the geese.

When the time came to leave, the turtle brought out his stick.

He asked both of the geese to grab a hold of the stick.

They grabbed a hold of the stick and the birds were on their way.

Oh, They took their time in flight.

The turtle was amazed.

Everything looked so good.

It looked green to where they were going.

He was amazed!

As they are going along, the turtle really wanted to talk to his friends, the two birds.

The two birds are in flight.

There is not a sound coming out of these two birds.

But the ones in front are loud and also the ones on the side.

He really wanted to talk to his two friends, to tell them how he is amazed at everything, and then in a little while he saw a high mound while they were in flight.

And so he wanted to talk to the one bird on the side.

He opened his mouth.

And then he fell down!

Oh, he came tumbling down in circles to the earth.

And so when he landed, he burst his back where the shell is located.

This is why today the turtle has stripes on his back, from when he fell and burst his shell.[5]

Certains détails sont différents : a) le personnage principal est une tortue et non pas Nene-bush; b) le protagoniste veut parler à celles qui le portent, les oies, plutôt qu’aux gens qui se trouvent en bas; etc.) il veut exprimer son émerveillement plutôt que d’essayer frénétiquement d’attirer l’attention sur lui. Mais cependant les deux versions donnent la même leçon : gardez la bouche fermée. Et les deux versions conservent le même motif distinct des deux oiseaux qui tiennent un bâton dans leur bec et qui synchronisent leurs actions pour que la créature terrestre puisse voler.

Imaginez notre surprise lorsque nous avons découvert que cette histoire avait été publiée dans un recueil de contes bouddhiques classiques dans le sous-continent indien! L’histoire de la tortue, du bâton et des deux oies existe dans les Jātakas, recueil sacré de plus de 500 fables didactiques décrivant les premières incarnations du Bouddha. Elles ont à l’origine été rédigées en langue pali aussi tôt que 300 ans avant notre ère, bien que certains soutiennent qu’elles sont apparues des siècles plus tard, vers 400 de notre ère; tous s’accordent cependant pour dire qu’elles ont été collationnées à partir d’anciens contes folkloriques[6]. Notre histoire dans les Jātakas a été traduite en français en 1871 par Édouard Lancereau, et intitulée : « XIV. La tortue et les deux cygnes ». Voici cette traduction :

Il y avait dans un étang une tortue nommée Kambougriva. Deux amis de cette tortue, nommés Sankata et Vikata, de l’espèce des cygnes, avaient conçu pour elle la plus grande affection. Toujours ils venaient sur le bord de l’étang, racontaient avec elle beaucoup d’histoires de dévarchis, de brahmarchis et de râdjarchis, et, à l’heure du coucher du soleil, ils regagnaient leur nid. Mais dans le cours du temps, par suite du manque de pluie, cet étang se dessécha peu à peu. Affligés de ce malheur, les deux cygnes dirent : Ô amie! cet étang n’est plus que de la bourbe. Comment donc existeras-tu? L’inquiétude est dans notre coeur. Lorsque Kambougriva entendit cela, elle dit : Hé! Il n’y a pas pour moi possibilité de vivre sans eau. Cependant imaginons un moyen. Et l’on dit :

« Pour un ami et pour un parent, le sage fait toujours des efforts énergiques quand des malheurs arrivent » : c’est Manou qui a dit ces paroles.

Apportez donc quelque chose, une corde solide, un petit morceau de bois, et cetera, et cherchez un étang qui ait beaucoup d’eau. Ensuite je tiendrai par le milieu le morceau de bois avec mes dents; vous deux, prenez-le par les deux bouts, et menez-moi à cet étang. – Ô amie! répondirent les deux cygnes, nous le ferons; mais il faut que tu observes le voeu de silence; sinon, tu tomberas du morceau de bois, puis tu seras mise en pièces. – Certainement, dit la tortue, je fais voeu de garder le silence à partir de maintenant jusqu’à ce que par un voyage à travers les airs je sois arrivée à cet étang.

On fit ainsi. Kambougriva, pendant le trajet, aperçut une ville qui se trouvait au-dessous d’elle. Les habitants de cette ville, la voyant ainsi portée, dirent avec étonnement : Ah! quelque chose qui a la forme d’une roue est portée par deux oiseaux! Voyez, voyez! Mais Kambougriva, lorsqu’elle entendit leur rumeur, parla. Elle voulut dire : Hé! qu’est-ce que cette rumeur? Elle n’avait prononcé que la moitié de ces paroles, quand elle tomba, et fut mise en morceaux par les habitants de la ville.

Voilà pourquoi je dis :

Celui qui, ici-bas, ne suit pas les conseils d’amis bienveillants périt comme la sotte tortue qui tomba d’un morceau de bois.

Et la femelle du tittibha dit encore :

Anàgatavidbàtri et Pratyoutpannamati virent tous deux s’accroître leur bonheur : Yadbhavichya périt.

Comment cela? dit le tittibha. La femelle raconta…[7]

Nous avons découvert ensuite une autre version de notre histoire dans le Pañchatantra, un texte en sanskrit rédigé quelque part entre 300 avant notre ère et 500 après, qui renferme un recueil de près de 90 histoires, selon les versions. Il est difficile de savoir si notre histoire est apparue en premier ici ou dans les Jātakas[8]. Le Pañchatantra est considéré comme la plus influente contribution de l’Inde à la littérature mondiale, et il consiste en cinq livres de fables animales et de contes magiques dont on pense qu’ils étaient déjà anciens lorsqu’ils ont été réunis (un peu à la manière des Jātakas). L’objectif déclaré de cette compilation était d’instruire les enfants royaux. On attribue à Vishnu Sharma la rédaction ou la compilation de cet ouvrage, bien que cela ne soit pas certain et qu’il puisse avoir plusieurs auteurs[9]. Une traduction en arabe, datant des environs de 750 de notre ère, attribue le Pañchatantra à un sage du nom de Bidpaï, qui est probablement un mot sanskrit signifiant « courtisan lettré »[10]. Bidpaï, ou Sharma, a rédigé ce livre pour inciter le roi Dabshalim, véritable despote en Inde, à devenir plus juste et clément envers son peuple. Afin d’éviter le courroux du roi, Bidpaï, ou Sharma, a rédigé des histoires divertissantes porteuses de leçons morales explicites par l’intermédiaire de conversations d’animaux entre eux. Le premier objectif de l’auteur était d’enseigner la sagesse aux gens cultivés et ouverts d’esprit et de les faire méditer, et le second était d’apporter divertissement et amusement aux gens ordinaires[11]. La version que donne le Pañchatantra de l’histoire de la tortue volante diffère de la version des Jātakas en ce que c’est la tortue, et non les oies, qui trouve l’idée du bâton, et que les gens d’en bas sont en admiration devant la tortue au lieu de se moquer d’elle. Mais la morale, cependant, reste identique : on ne parle pas en volant[12].

À partir des Jātakas et du Pañchatantra, l’histoire de la tortue bavarde s’est diffusée dans les cultures voisines. Les chercheurs ont découvert près de 200 versions du Pañchatantra et une partie de ce recueil a été traduite en plus de cinquante langues. Vers le XIe siècle, ces contes avaient gagné l’Europe et vers 1600 on pouvait en trouver des traductions en grec, en latin, en espagnol, en italien, en allemand, en anglais, en vieux-slave et en tchèque[13]. Mais c’est dans les cultures bouddhiques qu’ils se sont le plus largement diffusés. Au Tibet, l’histoire s’est transformée pour enseigner une morale légèrement différente. Deux aigrettes (espèce de héron) viennent au secours d’une tortue enlisée dans une mare desséchée, au moyen d’un bâton. Lorsque les gens d’en bas, qui observent la tortue volante, félicitent les aigrettes pour leur intelligence, la tortue ouvre la bouche pour s’attribuer tout le mérite et trouve la mort en tombant. L’intention de cette histoire était de dissuader les gens de se vanter[14].

On a découvert une représentation de ce conte dans l’un des plus célèbres temples bouddhistes d’Indonésie, sur l’île de Java, à savoir le temple Candi Mendut, qui date du IXe siècle. Les murs de l’escalier menant à la salle où trône le Bouddha sont ornés de bas-reliefs, dont l’un concerne notre histoire. Dans les illustrations ci-dessous, dans l’image du haut, le mur de l’escalier montre cette scène dans le coin du bas à droite.

Figure 1

Une tortue d’eau est suspendue par la bouche à un bâton que tiennent de chaque côté, dans leur bec, deux oiseaux en vol. Au-dessous, des archers visent la tortue. Lorsque celle-ci appelle les oiseaux au secours, elle tombe au sol où elle est mise en pièces. Cette scène montre également la tortue tombée par terre[15]. Voici un plan rapproché de cette représentation de notre histoire.

Figure 2

Figure 3

Plus proche au côté de l’escalier de Temple de Candi Mendut, août 2016, courtoisie d’Edwin Bagis Joharta.

Les fables bouddhistes sont arrivées jusqu’en Europe par les canaux du folklore oral, probablement par l’intermédiaire de traductions persanes et surtout arabes, et elles ont considérablement influencé les auteurs médiévaux[16]. Le Pañchatantra a été traduit en moyen-perse en 570 de notre ère par Borzouyeh et les Jātakas ont été traduits dans l’ancienne langue perse, le pahlavi; les deux recueils d’histoires traduits en arable l’ont ensuite été par Abdallah Ibn al-Muqaffa[17]. Le recueil a conservé la même forme, prônant les valeurs de l’intelligence et de l’ouverture d’esprit[18]. Dans une introduction à l’édition de 1944 des Contes de Grimm, Joseph Campbell mentionne que le Pañchatantra a été traduit de l’arabe en hébreu vers le milieu du XIIIe siècle. Vers 1270, Jean de Capoue l’a traduit de l’hébreu en latin et, à partir de cette version latine, l’ouvrage est passé dans les langues allemande et italienne. Une traduction espagnole a cependant été faite à partir de la version arabe en 1251; et une version anglaise plus tard, à partir de l’italien. Les différentes histoires du Pañchatantra ont gagné en popularité en Europe et ont été rapidement assimilées[19]. Pour Campbell, qui cite les travaux de la fin du XIXe siècle de l’historien allemand Theodore Benfey, ces contes sont passés des oeuvres littéraires aux gens du peuple[20].

Ce conte est parvenu en France au XVIIe siècle par l’intermédiaire du cercle artistique et intellectuel auquel appartenait le célèbre folkloriste et fabuliste Jean de La Fontaine, membre de l’Académie française et chef de file des intellectuels de son temps[21]. Entre 1668 et 1694, La Fontaine publia 239 fables en douze livres. Il s’inspirait directement du folklore paysan, de la mythologie grecque et de ses pairs. Nombre de ses fables, surtout dans son second volume, s’inspirent de contes orientaux[22]. La Fontaine reconnaît d’ailleurs sa dette envers « Pilpay, sage indien », qui est probablement Bidpaï, auteur du Pañchatantra[23]. L’une des fables du dixième livre ressemble de très près à l’histoire de la tortue bavarde, celle intitulée « La tortue et les deux canards ».

Une Tortue était, à la tête légère,

Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays,

Volontiers on fait cas d’une terre étrangère :

Volontiers gens boiteux haïssent le logis.

Deux Canards à qui la commère

Communiqua ce beau dessein,

Lui dirent qu’ils avaient de quoi la satisfaire :

Voyez-vous ce large chemin?

Nous vous voiturerons, par l’air, en Amérique.

Vous verrez mainte république,

Maint royaume, maint peuple, et vous profiterez

Des différentes moeurs que vous remarquerez.

Ulysse en fit autant. On ne s’attendait guère

De voir Ulysse en cette affaire.

La Tortue écouta la proposition.

Marché fait, les Oiseaux forgent une machine

Pour transporter la pèlerine.

Dans la gueule en travers on lui passe un bâton.

Serrez bien, dirent-ils; gardez de lâcher prise.

Puis chaque Canard prend ce bâton par un bout.

La Tortue enlevée on s’étonne partout

De voir aller en cette guise

L’animal lent et sa maison,

Justement au milieu de l’un et l’autre Oison.

Miracle, criait-on. Venez voir dans les nues

Passer la Reine des Tortues.

La Reine : vraiment oui; je la suis en effet;

Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait

De passer son chemin sans dire aucune chose;

Car lâchant le bâton en desserrant les dents,

Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants.

Son indiscrétion de sa perte fut cause.

Imprudence, babil, et sotte vanité,

Et vaine curiosité,

Ont ensemble étroit parentage.

Ce sont enfants tous d’un lignage[24].

Cette version de l’histoire est celle qui se rapproche le plus de la version tibétaine qui prêchait contre la vanité et l’orgueil, en particulier lorsque la tortue s’attribuait le mérite de l’idée des oiseaux. Cependant, cette version diverge considérablement des versions précédentes en ce qu’ici la tortue est femelle (comme le veut la langue française, tandis que c’est un mâle dans les autres versions) et qu’on l’appelle « la reine des tortues » lorsqu’elle vole. La Fontaine a recouru à la licence poétique pour faire de la tortue, non pas un personnage qui appelle ses amis à l’aide pour lui trouver un nouvel endroit où vivre, puisque sa mare se desséchait, mais une aventurière qui désire voir le vaste monde. Au lieu d’être punie pour avoir été bavarde, elle est punie de sa « vaine curiosité »[26].

Figure 4

Une illustration de Jean-Baptiste Oudry accompagne l’édition originale de cette fable[25].

Notre histoire a voyagé dans d’autres régions du monde. En Mongolie, le personnage principal n’est plus une tortue, mais une grenouille. Lorsque la grenouille se montre envieuse des oies qui ont l’aptitude de voler vers des climats plus chauds en hiver, celles-ci lui proposent de la transporter au moyen d’un bâton. La grenouille est si enchantée de son voyage dans les airs qu’elle ne peut s’empêcher d’appeler les autres grenouilles restées derrière, au sol[27]. Une autre version de cette histoire avec la grenouille pour protagoniste fut traduite en russe en 1887 par Vsevolod Garchine. Dans celle-ci, la grenouille s’attribue l’idée d’utiliser le bâton pour voler[28].

Une importante interrogation se fait jour, devant toutes ces versions, à savoir si ces histoires ont été inventées indépendamment dans différentes cultures, ou si les histoires de tortues volantes (ou de grenouilles, ou de « trickster » [filou]) qui s’accrochent à un bâton que deux oiseaux tiennent dans leur bec se sont diffusées par transmission culturelle. Les histoires qui parlent de tortues qui essaient de voler et qui tombent servent le plus souvent à expliquer pourquoi la carapace des tortues paraît avoir été brisée. Dans de nombreuses cultures, il existe des contes au sujet de tortues qui volent en grimpant sur le dos des oiseaux ou qui se font pousser des plumes. Un conte au sujet d’une tortue volant sur le dos d’un aigle est apparu en Grèce, à l’époque archaïque, au VIe siècle avant notre ère. Dans cette version, attribuée à Ésope, une tortue souhaitait changer de lieu de résidence, aussi parvint-elle à convaincre un aigle de la porter jusqu’à sa nouvelle maison en lui promettant de le récompenser largement. En route, ils rencontrèrent un corbeau qui persuada l’aigle capricieux de briser la carapace de la tortue sur un rocher pour en faire leur dîner. La morale de l’histoire était : « Il ne faut jamais s’envoler sur des rémiges ennemies »[29]. La version de ce conte par Ésope a pris une telle place dans le folklore européen qu’elle a obtenu son propre numéro (225A) dans la classification du folklore mondial d’Antti Aarne et Stith Thompson, où elle est intitulée « Tortoise Lets Self be Carried by Eagle »[30]. Plus récemment, D.L. Ashliman, spécialiste du folklore mondial, a modifié cet index pour y englober toutes les histoires au sujet des tortues qui essaient de voler. Ashliman liste ainsi ces types de contes folkloriques :

Type 225

-

Un aigle et une tortue d’eau (Ésope ou Anianus)

-

La tortue d’eau et l’aigle (Ésope)

-

La tortue terrestre et l’aigle (Tolstory)

-

When Mr. Terrapin Went Riding in the Clouds [Quand la Tortue d’eau douce est allée chevaucher les nuages] (USA)

Type 225A

-

La tortue bavarde (Inde, Jātakas)

-

La tortue désobéissante (Inde, Pañchatantra)

-

La tortue d’eau et les deux cygnes (Inde, Kathâsaritsâgara)

-

La tortue d’eau et les oiseaux (Ésope)

-

La tortue d’eau et les deux canards (France, Jean de La Fontaine)[31]

La classification d’Ashliman met en lumière la grande diversité des histoires de la tortue volante. Cependant, comme tous les systèmes de classification mondiale, cette façon d’étudier les contes élude leurs contextes locaux et historiques, ainsi que les indices de changement et de mouvement à travers le temps. Ce système de classification part du principe que ces contes ont été créés indépendamment et il présuppose des points communs entre toutes les traditions populaires du monde. Et pourtant, nous soupçonnons fortement notre histoire d’être originaire des Jātakas et/ou du Pañchatantra, et d’être ensuite passée dans le Kathâsaritsâgara (numéro 3 de 225A dans la classification d’Ashliman), recueil de contes indiens remontant au XIe siècle, puis chez Jean de La Fontaine en France au XVIIe siècle (peut-être par l’intermédiaire de recueils de contes du Moyen-Orient). Le numéro 4 du type 225A d’Ashliman, « La tortue d’eau et les oiseaux » d’Ésope, ne ressemble pas du tout à notre histoire. Les systèmes de classification tels que l’index Aarne-Thompson et les modifications apportées par Ashliman sont d’une immense valeur pour ceux qui reconstituent l’histoire, l’usage et la diffusion des contes folkloriques à travers le monde. Mais, ainsi que le souligne Alan Dundes, ces types de systèmes de classification rigide entraînent beaucoup de recoupements, de censure et d’entrées fantômes. En outre, on ne peut pas isoler de motifs individuels dans les contes longs et complexes sans faire violence à ceux-ci. Et les concepts eurocentriques des motifs et des types de contes agissent comme une force colonisatrice sur les contes originaires de l’extérieur de l’Europe. Thompson lui-même avait prévenu ses lecteurs que son index ne valait que pour l’Europe et le Proche-Orient. Dundes met en garde les usagers de ces index de contes contre la supposition que des histoires d’autres régions du monde aient pu être empruntées au corpus indo-européen[32].

Notre conte des deux oiseaux se servant d’un bâton pour aider une tortue ou un trickster à voler est-il né indépendamment dans la région américaine des Grands Lacs et dans le sous-continent indien? Chez les Anishinaabeg, les histoires sacrées ou aansookaanan remontent à des milliers d’années et il est probable qu’elles soient antérieures aux Jātakas et au Pañchatantra. Un groupe de ces anciens contes concerne des oies et le personnage du trickster Nene-bush (connu aussi sous le nom de Nannabush et Nanabozho). Nombre de ces histoires racontent comment Nene-bush a trompé les oies afin de les capturer et de les manger[33]. Dans l’une de ces histoires sacrées en particulier, intitulée « Nene-bush vole avec les oies », Nene-bush demande aux oies de l’aider à voler. Les oies sont réticentes car elles se doutent que Nene-bush n’obéira pas à l’injonction de ne pas regarder les gens qui se trouvent en bas. Nene-bush assure les oies qu’il suivra leurs règles, aussi lui donnent-elles une plume qui lui permettra de voler. (Dans une variante de l’histoire, Nene-bush se couvre entièrement lui-même de plumes d’oies). Bien sûr, lorsque Nene-bush et les oies survolent un grand village, et que les gens d’en bas les saluent en criant, Nene-bush ne peut pas résister à la tentation de regarder. Il tombe aussitôt dans le village en contrebas. Les gens du village le lient avec des cordes et lui défèquent dessus jusqu’à ce qu’il soit entièrement recouvert de fèces. Du moins Nene-bush parvient-il à convaincre une vieille femme aveugle qu’elle doit le détacher avant de lui déféquer dessus. Lorsque Nene-bush est libéré, il tue tous les gens du village et va se laver dans un lac qu’il nomme aussitôt après « Eau dégoûtante »[34]. Cet aansookaan diffère de notre histoire en ce que le protagoniste est un trickster (comme dans l’histoire de Redsky racontée au début de cet essai); les oies aident Nene-bush en lui procurant des plumes, et non un bâton; le vol n’exige pas la coordination de deux porteurs aviaires; et la chute est causée par le fait de regarder en bas et non par le fait de parler.

Un aansookaan similaire, intitulé « Naagdoobzawok Nkak (Kakook) » [Les oies volent en formation en se suivant], recueilli sur l’île Manitoulin vers 1990, ressemble fort à notre histoire. Dans celui-ci, Nene-bush a faim et il veut attraper des oies pour se nourrir. Il se glisse près d’un groupe d’oies qui nagent sur un lac et leur lie une corde autour des pattes. Soudain, les oies décollent toutes en même temps, emportant Nene-bush avec elles dans les airs. La différence de longueur des cordes explique pourquoi les oies volent en formation en V[35], comme le montrent les illustrations de cette histoire publiée par l’Ojibwe Cultural Foundation.

La même histoire a été recueillie dans les années 1940 à Harbor Springs, dans le Michigan, auprès de membres des Odawa (qui font partie de l’ethnicité anishinaabe). Dans « Nenibozhoo et les canards », les canards ne peuvent s’échapper en soulevant Nene-bush hors de l’eau qu’en s’envolant tous à l’unisson. En volant, ils se libèrent de Nene-bush en le secouant, et celui-ci tombe dans une vieille souche pourrie d’arbre creux. Il se déguise en porc-épic blanc pour convaincre des femmes de le libérer de l’arbre à coups de hache. Lorsqu’il est libéré, il vole une robe et une hache aux femmes et retourne au lac en courant. Il construit une cabane à l’aide de la hache volée, se déguise en femme en mettant la robe et attire les canards par ruse dans sa cabane en les invitant à danser. Il se débrouille pour tuer un grand nombre de canards en les persuadant de danser en fermant les yeux[36]. Dans cette version de l’histoire, le motif des oiseaux qui agissent de concert pour aider Nene-bush à voler se combine avec l’aansookaan bien plus connu de Nene-bush qui parvient à convaincre des oiseaux de danser les yeux fermés pour pouvoir les tuer.

Arrêtons-nous un moment pour réfléchir sur les sources des histoires du trickster / tortue volante parmi les Anishinaabe. La plus récente version du récit provient de Dominic Eshkakogan, conteur et aîné de la Première nation de Sagamok. Originaire de la rive nord du lac Huron, Eshkakogan est décédé en 1994. Le Père oblat et théologien Achiel Peelman décrivit Eshkaogan comme étant un « medicine man and ordained Catholic deacon at the Anishinaabe Spiritual Centre in Espanola »[37]. Ce survivant des écoles résidentielles devint conseiller scolaire sur sa réserve durant les années 1970 et 1980. La préservation du savoir de son peuple et la diffusion de connaissances aux membres de sa nation devinrent des éléments centraux de sa vie. Eshkaogan fut l’un des fondateurs de l’Ojidbwe Cultural Foundation, un organisme dévoué à l’épanouissement et la préservation de l’histoire, des arts, de la spiritualité et de la langue Anishinaabe[38]. La version de l’histoire d’Eshkakogan ressemble à la première publication du récit en 1972 par James Redsky. Redsky était à la fois un prêtre Midé de haut rang et un chrétien pratiquant dans l’Église presbytérienne. Redsky fut l’une des sources qui ont servi à l’étude de Selwyn Dewdney sur les rouleux d’écorce de bouleaux sacrés Midéwiwin. Originaire de la réserve de Shoal Lake (près de Kenora, en Ontario) et membre de la Première nation indépendante d’Iskatewizaagegan # 39, Redsky accepta de vendre certains rouleaux au Glenbow-Alberta Institute en 1966, dans le but d’en assurer la préservation, et interpréta les documents pour le musée afin que leur sens ne sombre dans l’oubli. Redsky avait obtenu ses rouleaux de Powassan, signataire du Traité 3 de 1873 et Grand Shaman Midéwiwin à l’angle du nord-ouest. Powassan est d’ailleurs celui qui nomma Redsky (Esquekesik). Redsky entama ses études Midéwiwin dès l’âge de douze ans, excellant à la fois dans l’apprentissage traditionnel Anishinaabe et à l’école du gouvernement. Redsky devint un aîné respecté à la fois dans la pratique Midéwiwin et à l’église presbytérienne. C’était un homme passionné par le partage de sa culture[39]. L’éditeur James R. Stevens décrivit le personnage principal du livre de Redsky, Mis-quona, comme étant a folk-history character, mais reconnaît néanmoins qu’il était un remarquable “legendary hero of the Shoal Lake Ojibways and probably lived in the area in the late 1700s and early 1800s”[40]. Redsky inclut une biographie détaillée de Mis-quona-queb en tant que chef politique, chef Midéwewin, ainsi qu’enseignant. Ce récit de vie s’anime à travers des histoires de Mis-quona-queb[41]. Je considère Redsky comme un expert des récits de son peuple. Bien je n’ai pu trouver de plus amples renseignements sur son ancêtre Mis-quona-queb, je suis persuadée que Redsky et sa famille étaient des spécialistes, porteurs du savoir de leur peuple, comme Eshkakogan. L’histoire de Nene-bush et de l’oie volante pénétra leur répertoire familial vers la fin du dix-huitième siècle. En effet, Stevens ajoute que lorsqu’il demanda à Redsky pourquoi il voulut publier un livre, ce dernier lui répondit qu’il désirait par ce moyen que les enfants de sa communauté apprennent son histoire[42].

La présence d’histoires sur Nene-bush, comme des oies dans les aansookaan des Anishinaabeg, offre un contexte dans lequel il est possible que les Anishinaabeg vivant autour des Grands Lacs aient pu inventer notre histoire des deux oiseaux qui tiennent un bâton dans leur bec et de la tortue – ou du trickster – qui s’accroche au bâton par la bouche pour voler. Cependant, le caractère distinctif de ce motif et son absence dans la nature font que l’invention spontanée paraît peu plausible. Je crois plus probable que cette histoire précise a pu voyager jusqu’à la région des Grands Lacs avant le milieu du XVIIIe siècle, et que le corpus des histoires de Nene-bush et des oies ait pu fournir un terreau favorable à l’adoption et à l’adaptation de ce motif par les Anishinaabeg. Si nous admettons que cette histoire particulière ait pu voyager, elle a dû suivre l’itinéraire à la page suivante.

La pièce manquante de ce possible voyage est la façon dont le conte a pu se déplacer à travers l’océan Atlantique jusqu’en Amérique du Nord. L’itinéraire le plus probable est vraisemblablement celui des marchands de fourrures ou des missionnaires français, à qui la version de La Fontaine devait être familière et qui ont été en contact avec les Anishinaabeg de la région des Grands Lacs à partir des années 1670. Il faut se rappeler que la traite des fourrures constituait un lieu de rencontres où l’on échangeait bien plus que de simples marchandises.

Les cultures autochtones étaient ouvertes aux nombreux concepts européens rencontrés dans le commerce des fourrures. Dans sa discussion sur l’Anishinaabe Midéwiwin, Selwyn Dewdney observe que depuis les premiers contacts entre allochtones et autochtones, la Société de Médecine (une organisation spirituelle) a adopté “a number of Christian concepts and biblical details for its own purposes” comme la tour de Babel[43]. Dans son article « 1001 Nights : The Orient and the Far Northwest », le linguiste H.C. Wolfart analyse la raison pour laquelle les marchands de fourrures et les missionnaires mentionnaient l’apparition de contes des Mille et une nuits dans les histoires des Cris[44]. En examinant de près la traduction en cri de l’histoire d’Ali Baba par le missionnaire oblat Jules Calais en 1943, Wolfart montre que la transmission de l’histoire à partir des pages imprimées des textes et des traductions des missionnaires constituait un moyen évident pour les contes venus de loin d’entrer dans les répertoires amérindiens tout en restant proches de leurs formes européennes ou orientales. Il était crucial pour les missionnaires d’apprendre les langues autochtones pour véhiculer leur message évangélique portant sur le salut des âmes, et certains se perfectionnaient dans leur usage en traduisant des contes[45]. Serait-il possible que l’un des premiers missionnaires ait traduit les fables de La Fontaine en anishinaabemowin à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle? Les candidats possibles seraient le père jésuite Charles Albanel qui évangélisa le « Pays d’en haut » dans les années 1670, le jésuite Jacques Marquette qui, passionné par l’étude des langues autochtones, établit une mission sur le lac Supérieur en 1669 et voyagea vers le sud dans les années 1670, et le père récollet Louis Hennepin[46].

Ce motif a pu se transmettre aux Anishinaabeg par d’autres voies. Ce conte peut avoir été traduit dans une langue autochtone à partir du français, de l’anglais, de l’espagnol ou du hollandais au milieu du XVIIe siècle, puis se transmettre aux Anishinaabeg par différentes routes de traite. Les possibilités de ce genre de transmission sont nombreuses en raison de l’immensité des itinéraires de la traite des fourrures en Amérique du Nord et des nombreux liens que celle-ci créait entre différents groupes autochtones distants les uns des autres. De nombreux explorateurs – autochtones ou non – ont voyagé à l’intérieur des terres et descendu le Mississippi, et maints d’entre eux étaient alors accompagnés de voyageurs canadiens-français, de guides et d’interprètes. Chacun de ces hommes aurait pu raconter cette histoire, apprise dans l’enfance, à un locuteur anishinaabemowin ou à un traducteur. Ainsi que le souligne Wolfart, « a single telling may suffice for a tale (or a song) to be trasmitted from one place and one tradition to another »[47]. Nous constatons d’autres exemples de ces contes indo-européens classiques qui se sont frayés un chemin jusqu’à la région des Grands Lacs et furent incorporés dans les répertoires autochtones. Par exemple, il existe une version quasiment similaire du conte de la tortue volante d’Ésope dans les Algonquin Indian Tales d’Egerton R. Young, parus en 1903, dans lequel Nene-bush réussit à convaincre un busard de le laisser voler sur son dos[48].

Il est possible que des indices sur les points de transmission se dissimulent dans les façons de raconter cette histoire. Dans certaines versions anishinaabe du conte, l’une des principales transformations est évidente : le héros culturel Nene-bush remplace la tortue en tant que protagoniste principal. Cette transformation a un sens puisque la tortue était un esprit dans la cosmogonie des Anishinaabeg, esprit dont la particularité était son aptitude à la communication; on la considérait comme un messager et un traducteur universel[49]. Or la principale leçon à retenir de cette histoire relève de la communication : il faut savoir quand garder la bouche fermée. Dans la région des Grands Lacs au XVIIIe siècle, Mis-quona-queb doit avoir pensé que la morale du silence était importante lorsqu’on se trouvait en la compagnie des autres, devant l’irruption des maladies, des marchands et des colons. Nene-bush était le meilleur des pédagogues, comme l’explique l’aîné anishinaabe Basil Johnston, parce qu’il se comportait davantage comme un être humain que comme un Manitou, qu’il avait des défauts bien humains tels que la « peur, la curiosité, l’étourderie, l’envie, la lubricité et l’intempérance » et qu’il « en est venu à incarner l’irresponsabilité dont sont capables les hommes et les femmes »[50]. Il est tout à fait logique que Nene-bush ait eu envie de voler, sous l’impulsion de son insatiable curiosité, désireux de tout voir, et qu’il ne se soit accroché au bâton que par la bouche en oubliant de se servir de ses mains! Il est probable que cette histoire ait été adoptée dans le corpus des aanokaanan/ aansookaan des Anishinaabeg et qu’elle ait survécu à l’épreuve du temps en raison du caractère prémonitoire de sa morale devant l’installation des colons, et en raison du fait qu’elle éclaire métaphoriquement le danger qu’il y a à adopter les façons de faire des gens de l’extérieur.

En conclusion, je crois que notre histoire a voyagé autour du monde pendant des siècles, passant de l’Inde à l’Amérique du Nord. Elle a épousé les histoires d’autres cultures, et en cours de route, elle s’est modifiée, avec des changements de détails, de personnages et de ton. Les versions de notre histoire que nous découvrons chez les Anishinaabeg des Grands Lacs constituent une perpétuation des contes de Nene-bush et des oies en même temps qu’une adoption de l’ingénieux motif du bâton qui sert à voler. En suivant notre histoire et la façon dont elle est racontée, nous ne découvrons pas le cas clairement défini d’une histoire ne faisant que voyager autour du monde et se déplacer à travers une grande diversité de cultures. Nous découvrons plutôt différents peuples, vivant dans des lieux éloignés les uns des autres, à l’écoute des histoires venues de loin : si ces histoires se font l’écho de leur propre culture, si elles y ont un sens, elles sont adoptées et modifiées à chaque fois qu’elles sont racontées de nouveau.

Ce grand voyage peut-il nous révéler si notre histoire a une agentivité? Chez les Anishinaabeg, il n’existe pas de consensus réel sur l’agentivité des histoires sacrées. Dans leur langue, l’anishinaabemowin, les noms se divisent en genres animé et inanimé[51]. Si on le leur demandait, nombre d’entre eux diraient qu’ils croient que les histoires sacrées sont vivantes, mais dans le langage courant, la grammaire les représente parfois comme inanimées. Le linguiste J. Rand Valentine a identifié le terme aa(d)sookan comme nom qui se décline en fonction des communautés[52]. Amy Dahlstrom et Ives Goddard nous avisent que le genre grammatical d’un mot ne connote pas nécessairement son pouvoir, et Goddard énumère de nombreux mots dont le genre se modifie[53]. Nous ne pouvons pas savoir ce qu’en pensaient feu Mis-quona-queb ni feu Eshkakogan, mais les indices fragmentaires rassemblés ici démontrent le pouvoir et les actions d’une histoire au sujet d’une tortue qui demandait à deux oiseaux de l’aider à voler. Notre histoire a voyagé, elle a rencontré d’autres histoires, a frayé avec elles et en a engendré d’autres. La transmission de la culture matérielle et des épidémies constituent l’axe principal des travaux universitaires sur la rencontre culturelle entre Français et Peuples autochtones en Amérique du Nord. Mais en accordant davantage attention au transfert de langage, d’idées et d’art, il est permis de mettre en lumière la commune humanité des deux côtés de cette rencontre. La tortue volante agit comme un ambassadeur de la sagesse : mieux vaut se taire quand on s’élance dans les airs!

Appendices

Remerciements

Je remercie le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et la York University de m’avoir procuré le financement de cette recherche. J’exprime également mes remerciements à Jennifer S.H. Brown, Alan Corbiere, Susan Elaine Gray, Victoria Jackson, Anne-Hélène Kerbiriou, Graham MacFarlane, Tom Peace, Émilie Pigeon et Cory Willmott pour leurs commentaires sur la première version de cet article. Merci à John D. Nichols et Richard A. Rhodes d’avoir répondu à mes questions au sujet de l’anishinaabemowin, ainsi qu’à Anne-Hélène Kerbiriou pour avoir traduit cet article en français.

Note biographique

CAROLYN PODRUCHNY est professeure titulaire à York University. Ses recherches portent sur les relations entre les Autochtones et les colons français en Amérique du Nord. Son objectif principal, tant personnel que professionnel, vise à enrichir les connaissances sur le passé colonial tout en favorisant la réconciliation par l’histoire des contacts entre cultures. Elle s’occupe en ce moment à la préparation d’un livre sur la rencontre entre histoires anishinaabes et histoires françaises dans le contexte de la traite des fourrures.

Notes

-

[1]

Calandra Stanley, du Centre des oiseaux migrateurs du Smithsonian et doctorante en biologie à l’Université du Maryland, s’est longuement entretenue avec des collègues travaillant dans le monde entier. D’après elle, le fait que deux oiseaux portent ensemble un bâton pourrait être une forme de parade nuptiale, probablement chez des rapaces, mais personne n’en a jamais été témoin. Le mutualisme (lorsque deux espèces différentes nouent une relation mutuellement bénéfique) et le commensalisme (lorsqu’une seule des deux espèces bénéficie de la relation) sont fréquents, mais tous s’accordent sur le fait qu’il est hautement improbable qu’une tortue puisse se faire transporter par deux oiseaux, alors que l’inverse n’est pas absolument impossible : Calandra Stanley, communication personnelle, 21 juin 2016.

-

[2]

Niigonwedom James Sinclair, « Trickster Reflections, Part 1 », dans Deanna Reder et Linda M. Morra, Troubling Tricksters: Revisioning Critical Conversations (Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2010), 26. On remarque que l’auteur épelle son nom Niigaanwewidam James Sinclair; voir aussi Robert Alexander Innes, Elder Brother and the Law of the People : Contemporary Kinship and the Cowessess First Nations (Winnipeg, University of Manitoba Press, 2013), 8.

-

[3]

James Redsky, Great Leader of the Ojibway : Mis-Quona-Queb (James R. Stevens éd., Toronto, McClelland and Stewart, 1972), pp. 67-68. Je remercie Graham MacFarlane d’avoir attiré mon attention sur ce sujet. Traduction : Nene-bush essayait de gagner l’affection des oies. Finalement, il leur demanda s’il pouvait partir vers le sud avec elles, le moment venu. L’une des oies répondit : « Comment vas-tu y aller? Tu n’as pas d’ailes et c’est trop loin pour y aller à pied ». « C’est impossible », dit une autre oie. Mais l’une des oies eut une brillante idée. Elle dit que deux d’entre elles pouvaient prendre un long bâton et le tenir dans leur bec. Nene-bush pensa que c’était une bonne idée et par conséquent, ils s’envolèrent tôt le lendemain matin.

En chemin, tout se déroula comme prévu. Nene-bush s’agrippait au bâton tandis qu’elles volaient vers le sud. Puis ils passèrent au-dessus d’un village et les gens aperçurent cette chose étrange dans les airs. « Oh, regardez ces oies qui portent l’Indien ojibway! » Les gens criaient à tue-tête et le troupeau d’oies cacardait de joie. Nene-bush ne se tenait plus de joie non plus, et il poussa un cri aigu, de toutes ses forces. Aussitôt qu’il ouvrit la bouche, il chut du haut du ciel et atterrit au milieu du village. Tout le monde courut vers lui pour voir ce qui était arrivé. Nene-bush gisait sur le sol, il était presque mort. Alors les gens appelèrent un vieux sage pour qu’il vienne voir la scène. Le vieil homme comprit aussitôt ce qui était arrivé; il savait que c’était Nene-bush. « Ce vieil homme ne savait pas tenir sa bouche fermée » dit-il aux gens. Alors Mis-quona-queb dit aux enfants : « Si vous voulez éviter les ennuis, la meilleure chose que vous puissiez faire, c’est de garder la bouche fermée ».

-

[4]

Nous utilisons l’orthographe de l’île Manitoulin : le pluriel est aanokaanan et c’est un terme inanimé; Alan Corbiere, communication personnelle, 7 août 2016. L’épellation du terme pour les histoires sacrées chez les Anishinaabeg du lac Winnipeg et du Minnesota est aadizookaan (pluriel aadizookaanag), terme animé; voir A. Irving Hallowell, Contributions to Ojibwe Studies : Essays, 1934-1972, édité et introduit par Jennifer S.H. Brown et Susan Elaine Gray (Lincoln, University of Nebraska Press, 2010) 574; John D. Nichols et Earl Nyholm, A Concise Dictionary of Minnesota Ojibwe (Saint-Paul, University of Minnesota Press, 1995), 16.

-

[5]

Dominic Eshkakogan, « Kanaak Gaa-nji-bepeshshaakzid/Why the Turtle Has Stripes on Its Back », dans Gechi-Piitzijig Dbaajmowag/The Stories of Our Elders, traduction de Kate Roy et Evelyn Roy, transcription d’Evelyn Roy, édité par Alan Corbiere (Ojibwe Cultural Foundation, 2011), 6-9. Traduction : On appelle parfois la carapace d’une tortue « kanaak », et voilà pourquoi elle a des rayures sur le dos. Elle a une rayure sur la carapace parce qu’elle parlait toujours trop. Elle se comportait comme les oies. Les oies s’apprêtaient à partir. Elle leur demanda : « Où allez-vous lorsque vous partez d’ici? » « Oh, nous descendons vers le sud, nous y arriverons probablement en été ». « J’aimerais y aller moi aussi », dit la tortue. « Mais il n’y a rien que je puisse faire. Au moment où j’y arriverai, je serais trop vieille… » Puis elle leur dit : « Peut-être pourrais-je vous demander de m’y emmener? » « D’accord, cherche un bâton, et deux d’entre nous, nous le tiendrons, et tu t’accrocheras au bâton par la bouche. C’est comme ça que tu t’accrocheras », dirent les oies. Elle demanda à deux des oies de tenir le bâton. Elles prirent chacune une extrémité et les oiseaux se mirent en route. Oh, elles prirent leur temps en vol. La tortue était émerveillée. Tout avait l’air si bon. Cela avait l’air vert, là où elles allaient. Elle était émerveillée! En chemin, la tortue voulait vraiment parler à ses amies, les deux oies. Les deux oies volaient. Elles n’émettaient pas un son. Mais celles qui étaient devant étaient bruyantes, et aussi celles des côtés. La tortue voulait vraiment parler à ses deux amies, leur dire à quel point elle était émerveillée devant toutes choses, puis, peu de temps après, elle vit une haute butte alors qu’elles étaient en vol. Et ainsi, elle voulut parler à l’un des oiseaux qui était sur le côté. Elle ouvrit la bouche. Et elle tomba! Oh, elle tomba en tourbillonnant jusqu’au sol. Et quand elle atterrit, son dos craqua, là où se trouve la carapace. Voilà pourquoi la tortue a des rayures sur le dos, depuis qu’elle est tombée et que sa carapace a craqué.

-

[6]

Buddhist Birth-Stories; or, Jataka Tales V. Fausbøll (éd.), T. W. Rhys Davids (trad.) (Londres, George Routledge and Sons, 1925), viii-x; cette traduction a été publiée pour la première fois en 1880 avant d’être republiée à New York (Arno Press, 1977, pp. 8-11). Voir aussi The Jataka or Stories of the Buddha’s Former Births, traduit du pali par divers traducteurs, édité par E.B. Cowell, vol.1-2 (Dehli, Motilal Banarsidass, 1895 et 1890), vol. 2, traduit par W.H.D. Rouse, no 215; et H.T. Francis et E.J. Thomas (éds.), Jãtaka Tales (Cambridge, Cambridge University Press, 1916), pp. 178-180.

-

[7]

Pañchatantra ou les cinq livres. Recueil d’apologues et de contes, Édouard Lancereau (éd.) (Paris, Imprimerie nationale, 1871), 100-102.

-

[8]

Pour une analyse comparée du Pañchatantra et des corpus de fables, et de la difficulté d’établir une relation nette entre les deux, voir A. Berriedale Keith, A History of Sanskrit Literature (Oxford, Oxford University Press, 1920), p. 245; Keith, cependant, a découvert que certains contes des Jātakas ont été empruntés aux versions du Pañchatantra, 245, 249.

-

[9]

Joseph Jacobs, The Earliest English Version of the Fables of Bidpai, « The Morall Philosophie of Doni » by Sir Thomas North, 1570 (Londres, D. Nutt, 1888), xv; Santhini Govindan, 71 Golden Tales of Panchatantra (Unicorn Books, 2007); Vishnu Sharma, The Panchatantra, traduction et introduction de Chandra Rajan (New Delhi, Penguin Books India, 1993). Le Pañchatantra est aussi connu sous le nom de « Fables de Bidpaï » (ou Fables de Pilpay), « Livre de Kalila et Dimna » et « Philosophie morale de Doni ». Voir Jacobs, The Earliest English Version...; Ion Keith Falconer, Kalīlah and Dimnah of the Fables of Bidpai (Cambridge, Cambridge University Press, 1885, rééd. Amsterdam, Philo Press, 1970).

-

[10]

Rev. Wyndham Knatchbull, Kalila and Dimna or The Fables of Bidpai (Oxford, J. Parker, 1819), 6-9, 12-30; pour une analyse des origines du Pañchatantra, voir Keith, A History of Sanskrit Literature, 246-248; au sujet des formes et des versions de l’ouvrage, voir 259-263.

-

[11]

Doris Lessing, Problems, Myths and Stories (Londres, Institute for Cultural Research Monograph Series, no 36, 1999), 10-13.

-

[12]

Pantschatantra: Fünf Bücher indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen, traduit du sanskrit en allemand par Theodor Benfey (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1859, vol. 2), livre 1, conte 13, 90-91; traduit de l’allemand par D.L. Ashliman, 1999.

-

[13]

À propos de sa diffusion dans différentes langues, voir Franklin Edgerton, The Panchatantra Reconstructed (Vol. 1: Text and Critical Apparatus, Vol. 2: Introduction and Translation) (New Haven, American Oriental Series, vol. 2-3, 1924) et Keith, A History of Sanskrit Literature, 352-357.

-

[14]

Folk Tales from China, deuxième série (Pékin, Foreign Languages Press, 1958), 9-12.

-

[15]

Je remercie Cory Willmott d’avoir attiré mon attention sur ces bas-reliefs. Voir Sri Kuhnt-Saptodewo, « Indonesia, Indian Influences », dans Gabrielle Fahr-Becker, dir., The Art of East Asia (Cologne, Könemann, 1999), 305-315; voir aussi Mark Long, Candi Mendut : Womb of the Tathãgata (New Delhi, Aditya Prakashan, 2009).

-

[16]

Nombreux sont ceux qui considèrent le Pañchatantra et les Mille et une nuits comme des oeuvres parallèles, qu’ils ont comparées dans des travaux universitaires. Par exemple, voir Ferial Ghazoul, « Poetic Logic in The Panchatantra and The Arabian Nights », Arab Studies Quarterly, 5,1 (hiver 1983): 13-21; Sadhana Naithani, « The Teacher and the Taught : Structures and Meaning in the Arabian Nights and the Panchatantra », Marvels & Tales, 18, 2, The Arabian Nights : Past and Present, 2004, 272-285.

-

[17]

Keith, A History of Sanskrit Literature, 357; James Kritzeck, Anthology of Islamic Literature (New York, New American Library, 1964), 73 et 69-72; Knatchbull, Kalila and Dimna...; Falconer, Kalīlah and Dimnah of the Fables of Bidpai.

-

[18]

Keith, A History of Sanskrit Literature, 357; Franklin Edgerton, The Panchatantra Reconstructed. Vol. 1 : Text and Critical Apparatus, Vol. 2 : Introduction and Translation (New Haven, American Oriental Series, vol. 2-3, 1924).

-

[19]

Joseph Campbell, « Folkloristic Commentary », dans The Complete Grimm’s Fairy Tales (New York, Pantheon Fairy Tale & Folklore Library, 1944), 846-849.

-

[20]

Theodor Benfey, Pantschatantra : Fünf Bücher indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen. Aus dem Sanskrit überzetzt mit Einleitung und Ammerkungen (Leipzig, éditeur? 1859), 26.

-

[21]

L’un des membres de ce groupe était Antoine Galland, orientaliste et archéologue français qui, après avoir beaucoup voyagé au Moyen-Orient, fut nommé en 1709 à la chaire d’arabe au Collège de France. Deux décennies après la publication des fables de La Fontaine, il traduisit les contes orientaux, probablement été inspiré en cela par La Fontaine. Voir Les Mille et une nuits. Contes choisis, en douze volumes, traduit de l’arabe par Antoine Galland (Paris, Morizot, 1704-1717). Galland a également traduit le Pañchatantra du turc en français sous le titre Contes et fables indiennes, de Bidpaï et de Lokman. Traduites d’Ali Tchelebi-ben-Saleh, Auteur turc (Paris, Simon, Lambert, Humblot, Debure, Nyon, 1778 [première traduction 1724]).

-

[22]

Pour les meilleures éditions des Fables de La Fontaine, voir Marc Fumaroli, éd., La Fontaine. Fables, 2 vols. (Paris, Imprimerie nationale, 1985) et Jean-Pierre Collinet, éd., Oeuvres complètes de Jean de La Fontaine. Fables et contes (Paris, Gallimard, 1991). Pour l’édition standard de la prose de La Fontaine et ses poésies mineures, voir Pierre Clarac, éd., Oeuvres diverses de Jean de La Fontaine (Paris, Gallimard, 1958). Pour des biographies et des études de la vie de La Fontaine et de son temps, voir Marc Fumaroli, Le poète et le roi. Jean de La Fontaine en son siècle (Paris, Le livre de poche, 1999); Jean-Pierre Collinet, Le monde littéraire de La Fontaine (Paris, Presses universitaires de France, 1970); Anne L. Birberick, dir., Refiguring La Fontaine : Tercentenary Essays (Charlottesville, Rookwood Press, 1996).

-

[23]

A. Tilley, « La Fontaine and Bidpaï », The Modern Language Review, 34,1 (janvier 1939) : 21-30. Tilley affirme (25-26) que La Fontaine connaissait et s’était inspiré du Livre des lumières ou la conduite des Roys composé par le sage Pilpay, Indien; traduit en français par David Sahid d’Ispahan, ville capitale de Perse (Paris, Siméon Piget, 1644); cet ouvrage était une traduction du Anwar-E-Sohayli (Lumières de Canope) du Persan Hosein Vâ’ez Kâshefi, qui lui-même avait traduit de l’arabe, entre 1470 et 1505, le livre Kalîla et Dimna (traduit par Nasrullah en 1120).

-

[24]

Jean de La Fontaine, « La tortue et les deux canards », livre X – Fable 2, http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/tort2ca.htm [consulté le 4 août 2016].

-

[25]

Photographie collection Archives Larousse.

-

[26]

Tilley, « La Fontaine and Bidpai », 33-34.

-

[27]

Hilary Roe Metternich et P. Khorloo, dir., Mongolian Folktales (Boulder, Avery Press, 1996), 89-90; Carolyn Han et Ji Li, Why Snails Have Shells : Minority and Han Folktales from China (Honolulu, University of Hawaii Press, 1993), 46.

-

[28]

Vsevolod Garchine, La grenouille voyageuse, traduit du russe par Nina Lapina, dessins de G. Nikolski (Paris, Éditions La Farandole, 1959) [version anglaise : « The Travelling Frog », dans The Scarlet Flower, traduit du russe par Bernard Isaacs (Moscou, Foreign Languages Publishing House, 1959), 145-147]; Miriam Morton, dir., « The Frog Went A-Traveling », dans A Harvest of Russian Children’s Literature (University of California Press, 1967), 75-79.

-

[29]

(« Never soar aloft on an enemy’s pinions ») Ésope (VIe siècle avant notre ère), Fables. The Harvard Classics, 1909-1914, http://www.bartleby.com/17/1/1001.html [consulté le 4 août 2016]; voir aussi Joseph Jacobs, The Fables of Aesop (New York, Schocken Books, 1966), no 47, 111-112 (la première édition remonte à 1894).

-

[30]

« La tortue qui se fait transporter par un aigle » – Antti Aarne, The Types of the Folktale : A Classification and Bibliography, Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications no 3), édition traduite et augmentée par Stith Thompson (FF Communications no 184), 2e édition révisée (Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica, 1961).

-

[31]

D.L. Ashliman, « The Talkative Tortoise and other folktales of Aarne-Thompson type 225A », 1999, http://www.furorteutonicus.eu/germanic/ashliman/mirror/type0225a.html et http://www.pitt.edu/~dash/type0225.html [tous deux consultés le 4 août 2016].

-

[32]

Alan Dundes, « The Motif-Index and the Tale Type Index : A Critique », Journal of Folklore Research, 34,3 (septembre-décembre 1887) : 195-202.

-

[33]

Entre autres exemples, voir Johann George Kohl, Kitchi-Gami : Life Among the Lake Superior Ojibway (Londres, Chapman and Hall, 1860), 455-456 (réédition St.-Paul, Minnesota Historical Society, 1985); Leonard Bloomfield et John D. Nichols (éd.), The Dog’s Children : Anishinaabe Texts Told by Angeline Williams (Winnipeg, Publications of the Algonquian Text Society, 1991), 18-23; Arthur P. Bourgeois, éd., Ojibwa Narratives of Charles and Charlotte Kawbawgam and Jacques LePique, 1893-1895, enregistrements et notes de Homer H. Kidder (Detroit, Wayne State University Press, 1994), 35; Anton Truer, éd., Living Our Language : Ojibwe Tales and Oral Histories (St.-Paul, Minnesota Historical Society, 2001), 28-33.

-

[34]

Voir les deux versions de ce conte recueillies par le linguiste spécialiste des Fox, William Jones, de 1903 à 1905 au nord du lac Supérieur, dans Ojibwa Texts, volume VII, 1ère partie, éditées par Truman Michelson (Leyden, Brill et New York, G.E. Stechert & Co., 1917), 126-131, 432-435. Pour une autre version de cette histoire recueillie par l’anthropologue A. Irving Hallowell auprès du chef anishinaabe William Berens en 1932 sur la côte est du lac Winnipeg, voir « William Berens as told to A. Irving Hallowell », dans Jennifer S.H. Brown et Susan Elaine Gray, dir., Memories, Myths, and Dreams of an Ojibwe Leader (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2009), 161.

-

[35]

« Naagdoobzawok Nkak (Kakook) » dans Dbaajmowaanhsan / Little Stories (M’Cheegeng, Ojibwe Cultural Foundation, 1990), histoire C, 1-6. Je remercie Al Corbiere pour sa traduction du titre et de l’histoire.

-

[36]

Ottawa Stories from the Springs / Anishinaabe Dibaadjimowinan Wodi Gaa Binjibaamigak Wodi Mookodjiwong E Zhinikaadek, édition et traduction de Howard Webkamigad (East Lansing, Michigan State University Press, 2015), 5-21.

-

[37]

Voir Achiel Peelman, Christ in a Native American (Wipf et Stock Publishers, 2006), 120-122.

-

[38]

Communication personnelle entre l’auteure et Lewis Debassige (Aîné et co-fondateur de la Ojibwe Cultural Foundation), 4 avril 2017.

-

[39]

Selwyn Dewdney, The Sacred Scrolls of the Southern Ojibway (Toronto, University of Toronto Press, 1975), 2-5, 23, 81-82, 177-179; James R. Stevens, « The Ojibway : Editor’s Introduction » dans Redsky, Great Leader of the Ojibway, 13, 20-21.

-

[40]

Stevens, “The Ojibwe”, 21-22.

-

[41]

Voir les exemples offerts par Redsky, Great Leader of the Ojibway, 24-27, 29-33, 37-48, 74-79, 83-88.

-

[42]

Stevens, “The Ojibwe”, 22.

-

[43]

Dewdney, Sacred Scrolls, 30.

-

[44]

H. C. Wolfart, « 1001 Nights : The Orient and the Far Northwest », dans William Cowan, dir., Papers of the Twenty-First Algonquian Conference (Ottawa, Carleton University, 1990), 370-395. Pour un exemple similaire expliqué uniquement à titre d’assimilation autochtone des histoires européennes, voir les discussions de P’teejah (Ti-Jean) dans Alan Dundes, « The Study of Folklore in Literature and Culture : Identification and Interpretation », Journal of American Folklore, 78 (1965) : 136-142 et Jarold Ramsey, « Ti-Jean and the Seven-Headed Dragon : Instances of Native American Assimilation of European Folklore », dans Jarold Ramsey, dir., Reading the Fire : The Traditional Indian Literatures of America (Seattle, University of Washington Press, 1999), 222-236.

-

[45]

Pour un survol des missions de la Nouvelle-France, voir Dominique Deslandres, Croire et faire croire. Les missions françaises au XVIIe siècle (1600-1650) (Paris, Fayard, 2003); Luca Codignola, « Few, Uncooperative, and Ill-Informed? The Roman Catholic Clergy in French and British North America, 1610-1658 », dans Germaine Warkentin et Carolyn Podruchny, dir., Decentring the Renaissance : Canada and Europe in Multidisciplinary Perspective, 1500-1700 (Toronto, University of Toronto Press, 2001), 173-185; Cornelius J. Jaenen, The Role of the Church in New France (Ottawa, Canadian Historical Association, 1985); Guy Frégault, La Civilisation de la Nouvelle-France, 1713-1744 (Montréal, Fides, 1969); Jean-Roch Rioux, « Hennepin, Louis », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université de Toronto/Université Laval, 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/hennepin_louis_2E.html [consulté le 7 août 2016].

-

[46]

Georges-Émile Giguère, « Albanel, Charles », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université de Toronto/Université Laval, 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/albanel_charles_1E.html [consulté le 7 août 2016]; J. Monet, « Marquette, Jacques », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université de Toronto/Université Laval, 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/marquette_jacques_1E.html [consulté le 7 août 2016].

-

[47]

Wolfart, « 1001 Nights », 371.

-

[48]

Egerton R. Young, Algonquin Indian Tales (New York, Fleming H. Revell Company, 1903), 224-229.

-

[49]

Basil Johnston, Ojibway Heritage : The Ceremonies, Rituals, Songs, Dances, Prayers and Legends of the Ojibway (Toronto, McClelland and Stewart, 1976), 53; Michael Pomedli, Living With Animals : Ojibwe Spirit Powers (Toronto, University of Toronto Press, 2014), 8; Roger Roulette, communication personnelle, 2006.

-

[50]

Basil Johnston, The Manitous : The Spiritual World of the Ojibway (Toronto, Key Porter Books, 1995), 51, 94.

-

[51]

J. Randolph Valentine, Nishnaabemwin Reference Grammar (Toronto, University of Toronto Press, 2001), section 3.3.2 sur le genre.

-

[52]

Valentine, Nishnaabemwin Reference Grammar, 117.

-

[53]

Amy Dahlstrom, « Motivation vs. predictability in Algonquian Gender », dans David H. Pentland, dir., Papers of the Twenty-Sixth Algonquian Conference, 52-66 (Winnipeg, University of Manitoba, 1995), 65; Ives Goddard, « Grammatical Gender in Algonquian », dans Wolfart, dir., Papers of the Thirty-Third Algonquian Conference (Winnipeg, University of Manitoba, 2002), 210-212 et 224-225.

Appendices

Biographical note

CAROLYN PODRUCHNY is a professor at York University. Her research focuses on the relationships created between Indigenous peoples and French colonialists in North America. Her personal and professional goal is to make sense of Canada’s colonial past and find a way forward in reconciliation by exploring the history of encounters. She is currently writing a book on the encounters of Anishinaabe and French stories in the context of the fur trade.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Une illustration de Jean-Baptiste Oudry accompagne l’édition originale de cette fable[25].