Abstracts

Résumé

The Proliferation of the Sun d’Otto Piene – une performance multimédia reposant sur un dispositif de projections de diapositives colorées – inaugure au printemps 1967 la programmation du Black Gate Theater de New York avec Blackout d’Aldo Tambellini. Elle relève de l’expanded cinema par son orchestration des sollicitations sensorielles, qui visent à acclimater l’homme aux nouvelles données de l’ère spatiale. La transparence inhérente à la projection ouvre l’expérience à une compréhension idéologique de la lumière sous le signe d’une utopie communicationnelle qui marque les débuts de l’art vidéo (Black Gate Cologne, 1968).

Abstract

In the spring of 1967, Otto Piene’s slide show performance The Proliferation of the Sun inaugurated the programming at the Black Gate Theater in New York, alongside Aldo Tambellini’s Black Out. Both relate to expanded cinema through their sensory overload, which aims at adapting human beings to the new space era. The inherent transparency of the projection device leads to an ideological grasp of light. Transparency opens up a utopia based on communication, which marks the beginnings of video art (Black Gate Cologne, 1968).

Article body

Pendant les quelques mois d’existence du Black Gate Theater — une salle ouverte à New York, dans l’East Village, en mars 1967 —, la performance multimédia The Proliferation of the Sun d’Otto Piene (1928-2014) fut donnée une vingtaine de fois (voir la figure 1[1]). D’une durée variable, elle consistait en un flux d’images colorées — des diapositives peintes et projetées par des carrousels Kodak actionnés par Piene et ses assistants sur les parois d’une pièce entièrement blanche —, dont la force hypnotique était accentuée par une scansion rhapsodique. La voix enregistrée répétait « The sun, the sun, the sun » à un rythme irrégulier et asynchrone par rapport à celui, quasi métronomique, émis par les projecteurs. Tels des gardiens de ce voyage sensoriel, des appariteurs étaient postés à côté de chacun des cinq carrousels. Les spectateurs contemplaient allongés ces images intensément colorées dont la beauté abstraite n’était pas sans évoquer des astéroïdes ou des gamètes. Ainsi décrite, la performance invitait le spectateur à une expérience immersive et apaisante. Techniquement constitué d’un dispositif de projections lumineuses multiples, poétiquement par une contemplation à résonance cosmique, The Proliferation of the Sun apportait, dans le registre de l’expérience, une césure qualitative avec l’environnement quotidien.

Fig. 1

Otto Piene, The Proliferation of the Sun, 1966-1967. Performance multimédia. Galerie Art Intermedia, Cologne, 1967.

The Proliferation of the Sun s’inscrit dans ce moment des années 1960-1970 qui, sous le terme d’« expanded cinema », assiste au développement exponentiel de pratiques expérimentales associées au film, à la diapositive, à la vidéo, à des essais de projections holographiques[2]. Sur le plan perceptif, elles ont en commun de chercher à renverser le regard, c’est-à-dire à l’affranchir du point de vue strictement optique et frontal, centré sur l’oeuvre ou l’écran, au profit d’environnements perceptuels et médiatisés, qui s’adressent à une conscience ancrée dans les sens et promeuvent diverses expériences psychonautes. L’approche historiographique de ce phénomène couvre un large spectre des analyses filmiques structurales aux recherches axées sur la migration des images en mouvement des salles de projection (black boxes) vers les espaces d’exposition (white cubes)[3]. À partir de l’étude de The Proliferation of the Sun d’Otto Piene, nous proposons d’approfondir cette perspective transmédiale afin de définir la projection comme dispositif technique lié à un art générique de la lumière, soucieux de ses effets, supposés ou avérés, sur le spectateur. Associé à la projection, le thème central de la transparence — de la diapositive translucide traversée par le faisceau lumineux à la transparence érigée en valeur immatérielle et normative exigeant une communication sans entrave — mène à une compréhension médiatisée et idéologique de la lumière. D’une pièce à l’autre de l’artiste, il apparaît en effet que la projection s’adosse à une conception de l’art comme instrument au service d’une utopie communicationnelle. Elle repose sur la croyance en la puissance renversante du médium électrique, capable de transformer l’environnement humain et d’être l’agent d’un rapprochement communautaire des individus par leur mise en réseau.

L’emploi de diapositives peintes dans The Proliferation of the Sun résulte d’une prise en considération des possibilités d’agrandissement de l’image par la projection. Ce changement d’échelle est celui qui affecte l’image, de la composition miniature originale réalisée sur la lamelle en verre de la diapositive à son adaptation à tout type de surface-écran, grâce à la variable d’ajustement de la projection. Avec le jeu des projections multiples et le recours au diaporama, ce changement s’accompagne de surcroît d’une véritable mise en espace des images et de leur inscription dans un déploiement temporel et spectaculaire. La projection est ainsi placée sous le signe de l’expansion, comme Otto Piene l’explique dans l’article « The Proliferation of the Sun », paru dans Arts Magazine à l’été 1967 : « EXPANSION, the change to a large scale in every dimension including time and quantity as in multiplication[4]. »

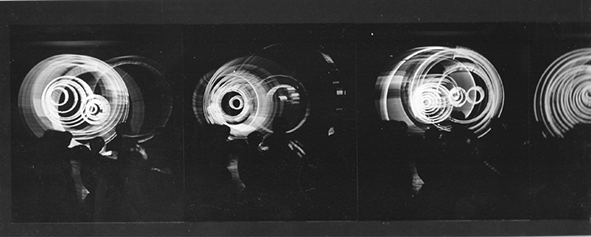

Fig. 2

Otto Piene, The Proliferation of the Sun, 1966-1967. Performance multimédia. Galerie Art Intermedia, Cologne, 1967.

Réalisées peu après l’arrivée d’Otto Piene aux États-Unis en 1964, ses diapositives présentent un ou plusieurs cercles irréguliers aux couleurs franches et contrastées, qui se détachent sur un fond laissé en réserve ou richement coloré (voir la figure 2). L’audace des tons exalte la vitalité de ces images abstraites. D’une diapositive à l’autre, l’artiste joue sur la saturation pigmentaire des teintes aqueuses plus ou moins diluées, enrichit parfois la surface de quelques jaspures colorées ou la griffe de fines stries avec une aiguille. Les craquelures apparues au moment du séchage ou avec l’usage renforcent le caractère organique de ces noyaux colorés. Les diapositives projetées diffusent donc une image simultanément immatérielle (le support translucide traversé par la lumière du projecteur) et texturée (les efflorescences ou les grattages de matière).

Le recours à la diapositive témoigne d’un intérêt pour le transport de l’image augmentée par la projection. Dans un article sur le light art publié dans Art in America en 1967, Nan Rosenthal rappelle que l’image projetée est d’abord liée à l’activité des commercial artists, l’épiscope leur permettant d’ajuster l’image aux dimensions du panneau publicitaire[5]. Elle ne mentionne toutefois aucun des artistes associés au pop art qui s’approprièrent cette technique et en ancre l’emploi dans une généalogie artistique européenne. Selon elle, il revient à l’Italien Bruno Munari (1907-1998) d’avoir précocement tiré parti de cette possibilité d’agrandissement de l’image réduite, suite au constat de la miniaturisation toujours croissante des éléments techniques contemporains (transistor, cassettes, microfilms, etc.). Le contexte est donc celui de l’aggiornamento de l’oeuvre d’art, dans un monde gouverné par la technique. À l’instar des techniques d’enregistrement qui permettent la conservation de données sur des supports miniaturisés et transportables, la peinture sur diapositive s’abstrait de sa matérialité pour se glisser dans une poche de vêtement et être disponible à tout instant et en tout lieu. Si la réflexion sur la reproductibilité des oeuvres est déjà ancienne — László Moholy-Nagy appelait de ses voeux le développement de « pinacothèque[s] privée[s] » où l’on « stock[erait] des diapositives couleurs comme on le fait avec les disques[6] » —, Munari est sans doute l’un des premiers à organiser des séances publiques de projection, à partir de 1953[7]. Il ne s’agit pourtant pas d’oeuvres existantes reproduites mais de diapositives originales, de facture artisanale. À certaines occasions, Munari délègue au public le soin de leur réalisation, comme en attestent les photographies prises par Richard Hamilton lors de la soirée Three Methods of Being Creative organisée par Daniel Spoerri à l’Institute for Contemporary Art (ICA) de Londres en 1960 dans un esprit proto-Fluxus. La fabrication ludique des diapositives et la créativité du do-it-yourself portent alors la promesse d’une démocratisation de l’art.

Piene a connaissance du travail artistique de Munari depuis 1959 au moins, date de l’exposition dite Vision in Motion, où sont montrées des Projections de lumière polarisée de l’Italien[8], puis au moment de la rétrospective de Munari à la galerie Howard Wise en 1966 et, enfin, lorsque le Milanais arrive aux États-Unis en février 1967 pour animer un séminaire sur la communication visuelle au Carpenter Center for the Visual Arts[9]. Son enseignement à Harvard repose sur des expérimentations, parmi lesquelles la fabrication de diapositives, qui visent à apprendre à ses étudiants à « transformer un rayon de lumière normal en un fait de communication visuelle complexe[10] ». Un glissement significatif a donc lieu dans le discours et la pratique de Bruno Munari, du renchérissement sur la miniaturisation et la multiplication de l’oeuvre au concept de communication visuelle, dont l’enjeu est de parvenir à « définir, d’après des données objectives, le rapport le plus exact possible entre information et support[11] ».

Si Piene envisage d’abord l’image fixe projetée dans la suite de ses expérimentations picturales[12], il l’inscrit ensuite dans une séquence temporelle, celle du diaporama, grâce à l’acquisition de projecteurs Kodak à plateau circulaire, commercialisés dès le début des années 1960. De plus, en mutipliant les sources de projection et en les disposant en différents endroits d’une même pièce, il parvient à un environnement éphémère et immersif, The Proliferation of the Sun. La projection d’images fixes renoue alors avec la logique théâtrale qui préside aux premières performances des Ballets de lumière. En 1959, le dispositif, encore sommaire, consiste en la manipulation par l’artiste d’un bouquet de lampes torches devant une sorte de grille, dont la trame perforée tamise le faisceau en de nombreuses floculations. Par diffraction, cette simple projection crée un espace lumineux aux multiples nuances. Au fil des représentations, l’appareillage se complexifie et s’alourdit, jusqu’à être complètement automatisé au moment de l’exposition Light Ballet, à la galerie Howard Wise de New York, en novembre 1965[13]. Il se compose alors de huit sculptures lumineuses programmées, qui l’apparentent davantage à une installation d’art luminocinétique qu’à une performance éphémère, au moment où les grandes expositions prospectives consacrées à cette tendance se multiplient à l’international. D’après Piene, l’automatisation permet une plus grande liberté de mouvement au spectateur individuel que vise le dispositif : « A Light Ballet continues as long as one likes. He who wants it switches it on. He who has had enough switches it off. I like the possibility that it might last, without beginning and without end[14]. »

The Proliferation of the Sun marque l’abandon de l’instrumentation automatisée du Ballet de lumière, dont elle ne conserve, occasionnellement, que la sculpture Electric Rose, composée de dizaines de bulbes lumineux fixés sur un châssis sphérique chromé. Les sculptures lumineuses et mobiles du Ballet de lumière de 1965 sont remplacées par un dispositif de projections multiples de diapositives contrôlé par des assistants. Car, bien que les carrousels Kodak offrent la possibilité de paramétrer un diaporama, l’artiste choisit de s’entourer de collaborateurs parmi ses proches et de leur confier un rôle actif[15]. Par ce revirement, The Proliferation of the Sun retourne à la temporalité et au mode d’action événementiels du Ballet de lumière des débuts et recrée les conditions d’une réception collective de l’événement piloté par l’artiste et ses assistants.

Le phénomène d’expansion inhérent à la diapositive projetée, soit l’agrandissement spatial de l’image puis l’étirement temporel par la multiplication des projections, conditionne le principe, primordial pour l’artiste, de recharge énergétique : « CHARGING. The change in the method of doing what art has always done to people (provided them with psychic energy) from telling to energizing more directly[16]. » La manipulation de la lumière est en effet fondée sur la reconnaissance de son efficacité. En tant que pourvoyeuse d’énergie, la lumière est à elle-même sa signification ultime, elle s’affranchit de la médiation de la parole et des processus d’interprétation. Qu’il s’agisse des projections directes du Ballet de lumière ou des projections multiples de diapositives de The Proliferation of the Sun, cet art de la lumière spatialisée s’apparente à une sorte de luminothérapie, tant dans les écrits de l’artiste que dans les quelques témoignages connus. En 1965, lors de l’inauguration de l’exposition Light Ballet, Piene déclare que « the real sun burns and singes; an artistic synonym of the sun can calm and heal. Calm and quietness define the climate of the light ballet[17] ». La quiétude de The Proliferation of the Sun et la fascination hypnotique que les projections lumineuses exercent sur les spectateurs trouvent une justification évidente dans l’agitation continuelle de la mégalopole new-yorkaise. Renchérissant sur cette expérience de rémission, Jack Burnham en relève néanmoins le paradoxe implicite : « Perhaps there is a tinge of irony to the fact that in order to pacify the human nervous system — so fragmented and rubbed raw by mechanical and electronic devices — the artist must rely on more electronics[18]. » Pareille remarque suggère que la technique, devenue une force autonome, s’accroît suivant sa propre logique et n’envisage de solutions que techniques aux maux qu’elle a contribué à créer[19].

Ces promesses semblent pourtant en contradiction avec les connotations plus inquiétantes des titres, The Proliferation of the Sun aux États-Unis, Die Sonne kommt näher pour le public allemand, qui portent la menace d’un anéantissement par l’explosion, « plus claire que mille soleils[20] », de la bombe atomique. Le terme « prolifération » répercute la crainte de contamination radioactive, de « contagion », d’une nature transformée par les essais atomiques[21]. L’écart entre le titre et l’expérience proposée semble inviter à un renversement des habitudes, de l’angoisse existentielle à une expérience rassérénatrice de la technique. Ainsi, l’évocation d’une énergie démultipliée suggère naïvement la victoire de l’imagination créatrice sur l’instrumentalisation de la technique à des fins de destruction. Dès lors, la fascination de l’artiste pour l’incommensurable énergie libérée par la fission atomique des soleils artificiels renvoie, métaphoriquement, au programme de cet art luminocinétique : « [The purpose of art is to] provide experiences of the highest possible intensity in a peaceful way[22]. » Le recours à l’hyperbole contribue à l’ambiguïté de l’oeuvre, traversée par la fiction tout en étant chevillée au réel.

La pacification sensorielle qu’Otto Piene recherche pour ses performances lumineuses contraste avec l’intensification poursuivie par Aldo Tambellini. Les deux hommes, qui se rencontrent à la galerie Howard Wise à la faveur de l’exposition « ZERO, Mack, Piene, Uecker » (1964), sont invités à l’initiative du Black Gate Theater, dont ils assurent la programmation[23]. Le Black Gate Theater est caractérisé par Tambellini comme un « electromedia theater[24] », par Piene comme un « Light Theater[25] » ou un « theater off-off-Broadway[26] ». Par son aménagement intérieur minimal — une salle aux murs repeints en blanc et au sol tapissé de matelas —, ce théâtre alternatif reconfigure l’espace scénique en un environnement continu, non obstrué. Lors de sa présentation au Black Gate Theater, The Proliferation of the Sun compose la première partie d’un programme, dont le second volet est la performance Blackout de Tambellini (voir la figure 3).

Fig. 3

Blackout repose également sur un dispositif de projections multiples mêlant la projection de courts films expérimentaux réalisés sans caméra, succession syncopée de flashs lumineux, à celle de lumagrams, du nom donné par l’artiste à ses diapositives peintes en noir et blanc[27]. L’iconographie abstraite et spiralée des lumagrams suggère des tissus cellulaires ou placentaires aussi bien que des corps célestes. D’un point de vue symbolique, l’homologie poétique entre espace matriciel utérin et cosmique, la tension entre l’obscurité des origines et la lumière de la vie ouvre sur une conception mythique du monde, placée sous le signe des « maternités cosmiques[28] ». Commentant la valeur symbolique qu’il attribue à la couleur noire, Tambellini déclare : « I see black very clearly as the beginnings of all things, just like we begin with the dark stage in all life. There was black before there was light in the whole universe. There was black inside the womb before the child was born[29]. » L’obscurité est certes celle, matricielle, de l’origine, mais présage également le néant de la disparition, celui de la mort thermique de l’univers : « One day the light and the energy of the sun will become ice cold and the enormous sun disc will become BLACK[30]. » L’iconographie abstraite, la symbolique des couleurs comme l’expérience sensorielle sont dès lors propices à l’émancipation de la conscience vers la connaissance intuitive du mystère de la vie. Aussi le Black Gate Theater mené par Piene et Tambellini s’apparente-t-il à un seuil symbolique, au-delà duquel s’aventurent les Mavericks de l’espace, ces aventuriers de l’inner et de l’outer space, pour reprendre un parallèle en vogue. C’est à ce titre que les activités de Tambellini et de Piene sont indexées dans l’ouvrage de Gene Youngblood consacré à l’expanded cinema, dont la définition outrepasse de loin le simple intérêt pour le médium filmique : « When we say expanded cinema we mean expanded consciousness[31]. » Tambellini exprime quant à lui l’affranchissement mental auquel conduit la révélation du noir : « Black is a state of being blind and more aware. Black is the oneness of birth black which is within totality the oneness of all. Black is the expansion of consciousness in all directions[32]. »

Fig. 4

Fig. 5

Aldo Tambellini, Blackout, 1967. Performance multimédia. Black Gate Theatre, New York.

Cette totalité homogénéisante est synonyme de la levée de toute forme de ségrégation dans une société où la couleur noire est associée à une « race » et à la lutte pour l’égalité de ses droits. Tambellini, dont la pratique artistique est couplée à un activisme ancré dans la communauté militante du Lower East Side, l’exprime sans détour : « Black is one of the important reasons why the racial conflicts are happening today, because it is part of an old way to look at human beings or race in terms of colour. We oppose black. Black will get rid of the separation of colour at the end. Blackness is the beginning of the resensitizing of human beings. I am a strong believer that the word “black power” is a powerful message, for it destroys the old notion of Western man[33]. » Alors que les performances de son projet évolutif Black, mené entre 1965 et 1968, associent des poètes noirs du collectif Umbra, tels Ishmael Reed, Calvin C. Hernton et Norman Pritchard, et entremêlent la violence des discriminations raciales à l’imaginaire cosmique de Tambellini, celle présentée au Black Gate Theater est moins explicitement rattachée à la réalité sociale. Néanmoins, l’imaginaire de Blackout est indissociable du mythe conquérant de la New Frontier déployé par la NASA. Ainsi, en mars 1967, au moment où se joue Blackout, une plainte est déposée contre l’administration du président Johnson par la New York Urban League, qui dénonce la politique discriminatoire d’hébergement à l’encontre des touristes noirs venus à Montréal visiter l’Expo 67. Comme l’analyse Lynn Spigel dans un article éclairant, « within this context of everyday transport and performative acts of resistance, the more fantastic theater of space travel took on meanings specific to African American quests for social justice. Just as the Expo coverage highlighted the discrimination that blacks experienced when on the road to that spectacular space-age event, other [press] articles associated Civil Rights struggles with the prospects that space travel held for the race[34] ».

Enfin, la multiplication des sources de projections lumineuses obéit à une recherche d’efficacité par l’intensification des sollicitations sensorielles, par le « massage des sens[35] ». Véritable « théâtre des sens », pour reprendre l’expression d’un critique du Village Voice, Blackout s’impose par ses moments d’intensité, que signale le titre[36]. Panne d’électricité, obscurcissement théâtral de la scène, un blackout désigne aussi un évanouissement consécutif à un choc mental, à un afflux excessif de stimuli[37]. L’amplification de la charge sensitive affaiblit la distance entre intérieur et extérieur pour accéder, comme par effraction, au subconscient. L’enjeu de cette rééducation sensorielle est de taille, puisqu’il ne s’agit rien de moins que de travailler à la métamorphose de l’humanité par une sorte de training des sens, par une orchestration des sollicitations audio-visuelles. Ce changement a pour finalité d’acclimater l’homme aux nouvelles données de l’ère spatiale, dont le propre est d’affoler tous les repères anthropocentrés : « Flying man needs intelligent senses. They are the organs we are addressing[38]. » Car si la vision manichéenne d’une société clivée entre Blancs et Noirs est liée à une atrophie sensorielle et à la prééminence de la vue, l’activation multisensorielle de l’individu devient le gage de l’épanouissement d’un sens commun, celui d’une commune appartenance au monde.

L’installation d’Otto Piene à New York en 1964-1965, la rencontre avec Aldo Tambellini et le cercle d’artistes gravitant autour de la galerie d’Howard Wise, l’épisode du Black Gate Theater en 1967, puis son intégration au sein du Center for Advanced Visual Studies (CAVS) du Massachusetts Institute of Technology (1968) marquent un réel tournant dans l’oeuvre de l’artiste allemand. À la mystique solaire et goethéenne de Piene, aux allusions à l’histoire récente s’agrègent de nouvelles références. Autour du thème de la transparence et de l’équation entre lumière et technique se développe une techno-utopie de la communication électrique, à laquelle adhèrent les artistes. Leur compréhension totalisante de la communication l’érige en socle d’organisation de la nouvelle société, comme l’exprime Tambellini, lors d’un trajet qui le mène en Allemagne en 1968 : « We must make a new world through communication[39]. »

La convergence tacite entre l’emploi de diapositives projetées dans les pièces intermédia et l’utopie de la communication s’appuie sur la transparence. En tant que modalité du voir — transparens signifiant étymologiquement « paraissant au travers » —, elle repose sur la qualité matérielle de l’image, celle de la diapositive en verre traversée par le faisceau lumineux. Le caractère diaphane de l’image ouvre sa réception à une compréhension idéologique de la lumière[40]. D’un régime de visibilité, la transparence glisse vers une signification plus abstraite pour caractériser une communication instantanée, alors prônée par l’apologétiste des médias, le Canadien Marshall McLuhan (1911-1980). À rebours d’une acception instrumentale des médias comme simples courroies de transmission d’un message à valeur informative, McLuhan en propose une définition élargie, qui pose les bases d’une archéologie des médias[41]. Pour McLuhan, les médias sont des extensions de dispositions humaines physiques ou psychiques[42]. Ce déplacement le conduit à engager une réflexion sur le pouvoir formateur des médias, c’est-à-dire à observer leurs effets sur le sensorium humain et, partant, sur la manière dont ils modèlent leur environnement, affectent nos perceptions et influent sur la sphère des relations sociales : « “Le message, c’est le médium” parce que c’est le médium qui façonne le monde et détermine l’échelle de l’activité et des relations des hommes[43]. » Aussi déclare-t-il qu’ « aujourd’hui, après plus d’un siècle de technologie de l’électricité, c’est notre système nerveux central lui-même que nous avons jeté comme un filet sur l’ensemble du globe, abolissant ainsi l’espace et le temps, du moins en ce qui concerne notre planète[44] ». Dans la deuxième moitié des années 1960, ses extrapolations techno-eschatologiques lui confèrent un statut d’intellectuel vedette. La réflexion non conformiste de McLuhan s’extrait alors du domaine de spécialisation où elle a vu le jour au Département de littérature de l’Université de Toronto, pour verser dans un prophétisme médiologique.

L’utopie de la communication repose sur une redéfinition de l’homme et de la communauté à l’ère électronique. Cet être connecté, « dirigé de l’extérieur[45] », est l’homo communicans, que Philippe Breton caractérise comme :

[…] un être sans intériorité […] qui vit dans une société sans secret, un être tout entier tourné vers le social […]. Il n’est plus en tant qu’être un centre d’où tout part et où tout revient, comme dans les conceptions classiques, mais il représente un élément intermédiaire du vaste processus de communications croisées qui caractérise une société[46].

Cette mutation anthropologique s’accompagne également d’une représentation tribale de la communauté grâce à l’intercession des médias électriques. Le réseau technicien nourrit en effet l’utopie transhumaniste d’une conscience collective, dont l’artiste serait l’ingénieur[47]. La technique contracte l’espace ou, pour le dire en termes mcluhaniens, « the new electronic interdependence recreates the world in the image of a global village[48] ». La déterritorialisation du réseau rend le « village global » littéralement utopique[49], dans la mesure où elle occulte la réalité persistante des logiques de ségrégation technologique et spatiale. L’enclave feutrée du Black Gate Theater désigne métaphoriquement ce non-lieu.

La projection puis la télévision semblent alors donner consistance à cette techno-utopie. La relation de contiguïté entre la projection lumineuse d’une part, qu’il s’agisse du Ballet de lumière ou des diapositives colorées de The Proliferation of the Sun, et la vidéo de l’autre, est accréditée par Piene : « My attraction to video came from two places : the Light Ballet which is a spatial play with light and light projections, and from painted slides, to project painting into rooms thusly animated […] I have treated video as a light and performance medium for projection and broadcast[50]. » En des termes différents, McLuhan considère quant à lui la télévision comme un dispositif de projection inversée : « In television, images are projected at you. You are the screen. The images wrap around you[51]. » Dans cette perspective, la projection d’images fixes et la vidéo sont unies par trois traits typiques : la question de la propagation de l’image lumineuse à travers l’espace; la recherche d’une efficacité par le « massage des sens »; l’idée que le produit de l’art est celui, immatériel, de la communication.

L’événement Black Gate Cologne, ein Lichtspiel est conjointement réalisé par les deux artistes devant un public participatif, dans les studios de la Westdeutscher Rundfunk (WDR), grâce au soutien de Wibke von Bonin, la directrice artistique de la chaîne. L’enregistrement a lieu le 30 août 1968, avec l’appui technique des équipes en place. Cette production synthétise les acquis des précédentes pièces de chacun. Otto Piene met en place une performance lumineuse, avec la participation active du public, qui aide au déploiement de sculptures en plastique translucide gonflées à l’air comprimé. Sur quatre écrans sont projetées les diapositives des deux artistes ainsi que des films abstraits de Tambellini, tandis que plusieurs moniteurs diffusent un montage réalisé à partir d’extraits télévisés et de vidéos de Tambellini. L’harmonie planante du début est progressivement perturbée par un son strident, qui génère une atmosphère anxiogène, alors qu’apparaissent des bribes d’images d’une récente actualité, violente et tragique (l’assassinat de Kennedy, des émeutes raciales, l’enterrement de Martin Luther King). Le niveau d’intensité de la performance est visualisé simultanément par une courbe fluctuante sur l’écran d’un oscilloscope branché aux haut-parleurs. Enfin, la totalité de l’événement (les images projetées ou transmises, le public, les artistes, les techniciens) est filmée en studio par cinq cadreurs, qui multiplient les effets de flicker, de zoom, d’ajustement de focale, par de brusques mouvements de caméra. Les informations retransmises par ces caméras sont mixées en temps réel par la régie. La bande ainsi obtenue d’une durée de 47 minutes fut ensuite remaniée et réduite de moitié (23 minutes) pour sa diffusion, le 26 janvier 1969, sur la chaîne télévisuelle WDRIII. Le spectateur assis devant son écran perçoit un chaos d’images grouillantes, une superposition de transparences lumineuses, dans un crescendo audiovisuel et émotionnel. Si le fait de filmer l’intérieur du studio, le circuit fermé et la manipulation des images a un effet désillusionnant, il n’en reste pas moins que le spectateur, bombardé par ce flot d’images, éprouvé par les stridulations sonores, est autoritairement emporté, sommé d’adhérer à ce spectacle énergétique, sauf à abdiquer et à éteindre son poste[52].

La prolifération d’informations dans Black Gate Cologne se démarque de la simplicité des projections du Black Gate Theater. L’intensité acméique de la bande vidéo s’apparente à une expérience de défamiliarisation. Pourtant, dans un article récent, Christine Mehring rapporte que la bande enregistrée a été raccourcie parce que le producteur s’inquiétait de sa monotonie[53]. L’ennui éprouvé devant le fourmillement chaotique des images et des sons contredit la thèse du sursaut sensoriel et psychique du spectateur, généré par la surcharge des stimuli. La simultanéité crée donc une confusion chaotique qui place le spectacle dans un rapport mimétique au monde. Le recours au multimédia — défini comme une méthode de communication caractérisée par sa surcharge sensitive — contribue in fine à accoutumer l’individu à son environnement hyperesthésique et à le rendre disponible à toutes sortes d’injonctions subliminales, comme le constate alors la journaliste Grace Glueck, dans un article opportunément titré « Multimedia: Massaging Senses for the Message » :

A new method of communication is developing in our society – the technique of multimedia. Its jarring combinations of stimuli […] aim at reaching audiences by supersaturated attack on all the senses, not just eye or ear. The multimedia technique is helping to convey information, provide entertainment, create esthetic experience, sell products and even further medical research[54].

La journaliste pointe ici le paradoxe du discours sur la communication, tel qu’il se cristallise autour des thèses de McLuhan. Quand McLuhan et ses disciples célèbrent avec optimisme « la soif d’intégralité, de sympathie, de compréhension profonde[55] » qui caractérise l’homme plongé dans un environnement électrique, les stratèges de la publicité et de la communication de l’avenue Madison applaudissent la découverte d’un gisement fertile, celui d’une « économie de l’attention » soutenue par les innovations technologiques[56].

La transmission instantanée et illimitée de l’événement luminodynamique par le canal télévisuel permet de concrétiser un objectif poursuivi de longue date : « to make light art bigger, widely visible and therefore accessible to millions of people at a time — to provide means for The Proliferation of the Sun[57] ». Or, l’image télévisuelle est constituée des oscillations lumineuses du faisceau électronique, de la vitesse de propagation du signal : « after all, television is actually an image made of light which travels through time and space[58] ». À la fois image lumineuse abstraite et médium de communication de masse, la télévision transpose à une vaste échelle de diffusion ce que la projection directe d’images lumineuses autorisait dans des conditions plus modestes. La télévision apparaît dès lors comme le médium idoine pour répondre à l’exigence de transmission à distance (broadcast art) d’un art de la lumière (light art), exigence d’abord concrétisée au Black Gate Theater de New York. Car la vulgate techno-optimiste de l’époque envisage l’expérience télévisuelle non comme celle, solitaire, d’un consommateur assigné à résidence devant son poste de télévision, mais comme la recréation d’une communauté virtuelle unie dans une transcendance rationnelle. Aussi, alors que l’histoire de la projection est considérée comme émanant d’une tradition séparée de celle de l’art vidéo en raison de différences structurelles (de l’écran au moniteur, de l’image fixe à l’image animée, de la luminosité projetée à celle émise par le tube cathodique du récepteur, du public collectif au spectateur isolé), l’analyse de The Proliferation of the Sun et de son développement télévisuel montre au contraire leur étroite connexion. À l’approche empirique du phénomène lumineux marqué par sa capacité à abolir le temps et l’espace se superpose un rapport ambivalent au temps historique, où l’exaltation des « maternités cosmiques » masque un rapport ambigu au passé récent, une critique de la violence du temps présent et ouvre sur une projection vers un avenir plus harmonieux, porté par une utopie communicationnelle.

Appendices

Note biographique

Noémi Joly est doctorante en histoire de l’art contemporain à l’Université Paris-Sorbonne / Centre André Chastel. Elle consacre sa thèse au groupe ZERO et au devenir immatériel de l’art à l’épreuve de la Technique (1958-1968), sous la direction de M. Arnauld Pierre. Elle a fait paraître les articles « Le “silence-après” d’Yves Klein (1958-1961) » dans la revue Marges (2014) et « ZERO, Otto Piene et le Nouvel Idéalisme » dans la revue OwnReality (2015).

Notes

-

[1]

Je tiens à remercier Larisa Dryansky et Érika Wicky pour leur relecture critique d’une première version de cet article. Ma reconnaissance va également à Tiziana Caianiello et Dirk Pörschmann de la ZERO Foundation de Düsseldorf, qui m’ont autorisée à consulter les archives dont la fondation est dépositaire.

-

[2]

Le succès de ce syntagme fut assuré par la publication de l’ouvrage de Gene Youngblood, Expanded Cinema, New York, Dutton, 1970. Trois projets de Piene y sont indexés, tous liés à la vidéo.

-

[3]

Chrissie Iles (dir.), Into the Light: The Projected Image in American Art, 1964-1977, New York, Whitney Museum of American Art, 2001; Philippe-Alain Michaud (dir.), Le mouvement des images, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2006; A.L. Rees, Duncan White, Steven Ball, David Curtis (dir.), Expanded Cinema: Art, Performance, Film, Londres, Tate Publishing, 2011; Andrew V. Uroskie, Between the Black Box and the White Cube. Expanded Cinema and Postwar Art, Chicago, Londres, University of Chicago Press, 2014. Nous signalons la prochaine publication des actes du colloque « Regards sur l’Expanded Cinema. Art, cinéma, vidéo » (Paris, INHA, juin 2013) sous la direction d’Annie Claustres, Larisa Dryansky, Grégoire Quenault et Riccardo Venturi, Paris, Institut national d’histoire de l'art et Presses Universitaires de la Sorbonne, 2016.

-

[4]

Otto Piene, « The Proliferation of the Sun », Arts Magazine, vol. 41, no 8, été 1967, p. 26.

-

[5]

Nan R. Piene, « Light Art », Art in America, mai-juin 1967, p. 41.

-

[6]

László Moholy-Nagy, Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie [1925], trad. Catherine Wermester, Jean Kempf et Gérard Dallez, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1993, p. 99.

-

[7]

Bruno Munari présente Proiezioni dirette à la Galleria Studio B24, à Milan, en octobre 1953. Un article de Bruno Munari paraît quelques mois après la première projection de 1953 (« Le proiezioni dirette di Bruno Munari », Domus, no 291, février 1954), dans lequel il met en avant la dimension décorative de ces peintures portatives, qui permettent de reconsidérer le rapport à la collection. En 1959, Munari met au point une boîte à projection pour Danese, le Polariscope, dont une vignette illustre le texte d’Otto Piene, 1967, p. 29.

-

[8]

« Breer, Bury, Klein, Mack, Mari, Munari, Necker [sic], Piene, Rot, Soto, Spoerri, Tinguely, Van Hoeydonck », Hessenhuis, Anvers, du 21 mars au 3 mai 1959.

-

[9]

Munari rend compte de son enseignement dans un ensemble de lettres envoyées au quotidien milanais Il Giorno : Design et communication visuelle [1968], trad. de l’italien par Audrey Favre, Paris, Pyramid, 2014.

-

[10]

Ibid., p. 34.

-

[11]

Ibid., p. 82.

-

[12]

Dans un entretien rétrospectif non daté, consulté à la ZERO Foundation de Düsseldorf, Otto Piene rapporte que les premières diapositives auraient d’abord été projetées sur un tableau rouge les apparentant, d’un point de vue strictement formel, aux séries des Peintures de fumée et des Peintures de feu initiées en 1960.

-

[13]

L’exposition a lieu du 2 au 20 novembre 1965.

-

[14]

Livret de l’exposition Light Ballet, New York, Howard Wise Gallery, novembre 1965.

-

[15]

Otto Piene mentionne les noms de Peter Campus, Paolo Icaro, Aldo Tambellini, Hans Haacke et Nan Rosenthal. Il est néanmoins difficile d’avoir une idée précise de leur rôle dans le dispositif et de savoir s’ils manipulèrent les projecteurs en temps réel, comme Piene à l’époque du Ballet de lumière archaïque. Voir « The Medium Is the Medium. Otto Piene in Conversation with Wulf Herzogenrath and Susanne Rennert » [avril-mai 2010], dans Sook-Kyung Lee, Susanne Rennert (dir.), Nam June Paik, Londres, Tate Gallery Publishing, 2010, p. 221-225.

-

[16]

Otto Piene, 1967.

-

[17]

Piene, 1965.

-

[18]

Jack Burnham, Beyond Modern Sculpture. The Effects of Science and Technology on the Sculpture of This Century, New York, George Braziller, 1968, p. 294.

-

[19]

Cet argument est central dans la critique de la technique par Jacques Ellul, traduit et lu aux États-Unis au milieu des années 1960. Jack Burnham se réfère à plusieurs reprises à La technique ou l’enjeu du siècle (Paris, Armand Colin, 1954), traduit et publié en anglais en 1964.

-

[20]

Robert Jungk, Plus clair que mille soleils. Le destin des atomistes, Paris, Arthaud, 1958. Sur cette question et sur le projet fantasmagorique d’explosions de bombes atomiques dans le ciel imaginé par Piene en 1961, nous renvoyons à notre article à paraître à l’été 2015, « ZERO, Otto Piene et le Nouvel Idéalisme », OwnReality, et qui sera accessible à l’adresse suivante : www.own-reality.org/fr/publications.

-

[21]

Je remercie Larisa Dryansky pour ses remarques réitérées sur les connotations obscures attachées aux titres des oeuvres de Piene.

-

[22]

Otto Piene, 1967.

-

[23]

Le Black Gate Theater est situé au premier étage du Gate Theater, un cinéma underground du Lower East Side tenu par Elsa Tambellini, ouvert quelques mois plus tôt en 1966.

-

[24]

Aldo Tambellini, « A Syracuse Rebel in New York », dans Clayton Patterson (dir.), Captured. A Film / Video History of the Lower East Side, New York, Seven Stories Press, 2005.

-

[25]

Inscription sur le poster « Black Gate » au moment de l’inauguration du lieu en 1967.

-

[26]

Piene, dans un entretien rétrospectif non daté, consulté à la ZERO Foundation de Düsseldorf.

-

[27]

Tambellini, 2005. Gene Youngblood (1970) recense certaines performances electromedia de Tambellini, mais tend à les confondre.

-

[28]

Inventée par le futuriste Enrico Prampolini, l’expression est reprise par Arnauld Pierre dans son ouvrage Maternités cosmiques. La recherche des origines, de Kupka à Kubrick, Paris, Éditions Hazan, 2010.

-

[29]

« Black », conversation téléphonique enregistrée entre A. Tambellini, M. Snow, C. Taylor, A. Reinhardt, A. Rockman, S. Broomer, H. Cowan (7 août 1967), ArtsCanada, no 113, octobre 1967, p. 9.

-

[30]

Aldo Tambellini, « We are the primitives of the Space Era », déclaration de l’artiste prononcée lors d’une performance de Black Zero au Brooklyn Academy of Music, à New York, en mars et avril 1968. Le texte est accessible en ligne : www.aldotambellini.com/video2.html.

-

[31]

Youngblood, 1970, p. 41.

-

[32]

« Black », 1967, p. 311.

-

[33]

Cité dans “Aldo Tambellini: Retracing Black” (programme d’exposition Tate Modern, 9-14 octobre 2012), accessible en ligne : http://www.tate.org.uk/download/file/fid/18451.

-

[34]

Lynn Spigel, « Outer Space and Inner Cities: African American Responses to NASA », dans Welcome to the Dreamhouse. Popular Media and Postwar Suburbs, Durham / Londres, Duke University Press, 2001, p. 152.

-

[35]

Quentin Fiore et Marshall McLuhan, The Medium is the Massage [1967], New York, Penguin Books, coll. « Modern Classics », 1996.

-

[36]

L’expression « theatre of the senses » de Michael Smith serait parue en 1965 dans le Village Voice et a entre autres été reprise sur le site web d’Aldo Tambellini : http://www.aldotambellini.com/video2.html.

-

[37]

The Great Blackout désigne notamment la panne électrique qui paralysa le nord-est du continent américain le 9 novembre 1965.

-

[38]

Otto Piene, 1967.

-

[39]

Consultation en ligne, février 2015, URL : http://www.aldotambellini.com/video2.html.

-

[40]

Pour une mise en perspective de ce sujet, nous conseillons la lecture de l’excellent dossier « Ô secrets, ô transparence », INA Global, no 4, janvier-mai 2015.

-

[41]

Pour une synthèse récente : Erkki Huhtamo et Jussi Parikka (dir.), Media Archeology. Approaches, Applications, and Implications, Berkeley, University of California Press, 2011.

-

[42]

Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l’homme [1964], trad. Jean Paré, Paris, Seuil, 1996.

-

[43]

Ibid., p. 27.

-

[44]

Ibid., p. 21.

-

[45]

David Riesman, La foule solitaire. Anatomie de la société moderne [1958], trad. de l’américain, Paris, Arthaud, 1964.

-

[46]

Philippe Breton, L’utopie de la communication. Le mythe du « village planétaire » [1992], Paris, La Découverte, 1997, p. 50-53.

-

[47]

Cette conception est mobilisée par Youngblood à propos d’Otto Piene dans sa tribune « Intermedia », Los Angeles Free Press, 18 juillet 1969.

-

[48]

McLuhan, 1996, p. 67.

-

[49]

Par son étymologie, l’utopie signifie à la fois un « non-lieu » ou un « lieu idéal ».

-

[50]

Otto Piene, entretien avec Bill Seaman, « Otto Piene: Video and Film », dans Ante Glibota, Otto Piene, s.l. Delight Edition, 2012, p. 473.

-

[51]

McLuhan, 1996, p. 125.

-

[52]

Voir Christine Mehring, « Television Art’s Abstract Starts: Europe circa 1944-1969 », October, no 125, été 2008, p. 52-59.

-

[53]

Ibid.

-

[54]

Grace Glueck, « Multimedia: Massaging Senses for the Message », The New York Times, 16 septembre 1967.

-

[55]

McLuhan, 1977, p. 23.

-

[56]

Voir les contributions rassemblées dans : Yves Citton (dir.), Économie de l’attention : nouvel horizon du capitalisme ?, Paris, La Découverte, 2014.

-

[57]

Otto Piene, 1967.

-

[58]

Cité dans Youngblood, 1970, p. 314.

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5