Abstracts

Résumé

Les organismes subventionnaires nord-américains et européens se sont engagés à promouvoir une culture de partage des données qualitatives et ce changement de perspective a suscité des controverses dans certaines disciplines, en particulier dans les cas où la propriété intellectuelle et l’identité disciplinaire reposent sur le travail de terrain plutôt que sur une réutilisation ou une analyse secondaire des données récoltées par d’autres chercheurs. Cet article vise principalement la valeur interprétative et créative des bases de données numériques d’histoire orale, ou archives vivantes, ainsi que leur valeur publique ou politique. Les archives d’histoire orale doivent être des sites de circulation de données et de conservation numérique ainsi que des dépôts dynamiques visant la préservation à long terme.

Abstract

Funding agencies in North America and Europe are now committed to the promotion of a culture of sharing of qualitative interview data. This shifting perspective has proven to be controversial in some disciplines, especially where group authority and identity rest on fieldwork rather than on the secondary reuse or analysis of “other people’s data.” This article focuses primarily on the interpretative and creative value of online oral history databases or living archives, as well as their public or political value. In the twenty-first century, oral history archives need to be sites of data circulation and digital curation as well as living repositories dedicated to long-term preservation.

Article body

Cet article est dédié à la mémoire de Berthe Kayitesi, Ph. D., survivante du génocide rwandais et étoile montante de l’histoire orale au Canada, décédée subitement il y a quelques mois. Berthe était membre de l’équipe d’Histoires de vie Montréal et faisait partie de la nouvelle génération d’historiens interdisciplinaires qui remettent en question les vieilles théories, à savoir qui peut servir de sujets d’étude et à qui les chercheurs peuvent parler.

All stories emerge in the midst of complex and uneven relationships of power, prompting certain questions about production : Who tells the stories and who doesn’t ? To whom are they told and under what circumstances ?

Kay Schaffer et Sidonie Smith[2]

Cet article porte sur les changements de cultures et de politiques concernant « le partage de données » en sciences humaines et sociales. Les organismes subventionnaires nord-américains et européens se sont fermement engagés à promouvoir une culture de partage des données qualitatives[3] et ce changement de perspective a suscité des controverses dans certaines disciplines, en particulier dans les cas où la propriété intellectuelle et l’identité disciplinaire reposent sur le travail de terrain plutôt que sur une réutilisation ou une analyse secondaire des données récoltées par d’autres chercheurs[4]. Pouvons-nous réellement comprendre la complexité et les nuances d’une entrevue si nous n’y étions pas ? Les recherches subséquentes reconnaîtront-elles suffisamment la contribution intellectuelle de ceux qui ont oeuvré sur le terrain et accordera-t-on aux entrevues le respect qu’elles méritent ? Bien que les spécialistes de l’histoire orale démontrent un grand souci envers l’archivage public de leurs entrevues, les réactions[5] soulevées au Royaume-Uni en 1996 en réponse à la décision du Economic and Social Research Council de rendre obligatoire le partage des corpus de données qualitatives montrent que les opinions sont très partagées[6]. Le présent article profite de ce contexte pour explorer la façon dont les enregistrements d’histoire orale peuvent être partagés, croisés et réutilisés de manière créative tout en respectant l’éthique de recherche.

Dans un essai marquant traduit une première fois vers l’anglais dans les années 1980, le folkloriste italien Alessandro Portelli se demandait ce qui différenciait l’histoire orale[7]. À l’époque, sa réponse en a surpris plusieurs : les sources orales ne sont pas objectives, mais hautement subjectives et c’est ce qui fait leur force. Il disait de l’histoire orale qu’elle révèle non seulement ce que les personnes ont fait, mais aussi ce qu’elles avaient l’intention de faire, ce qu’elles croyaient avoir fait et ce qu’elles pensent maintenant avoir fait[8]. Aujourd’hui, la mémoire, la subjectivité et le récit sont au coeur de l’interprétation en histoire orale. Ce dont on se souvient et ce pour quoi on se souvient prennent une importance vitale dans l’analyse. Par ailleurs, si les mots sont porteurs de sens et de souvenirs, ces derniers se repèrent également dans la forme et la structure des récits oraux ainsi que dans la voix et le corps. Comme le note Della Pollock, l’histoire orale est le processus qui consiste à faire de l’histoire à partir de dialogues[9]. Le recours aux enregistrements audio et vidéo d’entrevues permet de révéler une grande partie de ce qui est invisible dans la transcription et ouvre de nouvelles avenues pour l’analyse du récit personnel.

Le monde de la recherche anglophone a mis l’accent sur la production de l’entrevue, mais on y retrouve bien peu de discussions sur les aspects méthodologiques et éthiques liés à la façon d’appréhender les archives orales déjà existantes. En France, par contre, les chercheurs considèrent que l’histoire orale vise essentiellement la production de sources historiques. Pour l’historienne Florence Descamps, par exemple, les entrevues d’histoire orale sont « uniquement des matériaux, des données, qu’il faut critiquer et retravailler pour construire un discours proprement historique[10] ». Dominique Schnapper est allée plus loin, demandant aux chercheurs de cesser de parler d’histoire orale, qu’il s’agit simplement de sources orales[11]. Bien que j’aie des réserves sur les limites qu’imposent ces concepts et la tentation d’imposer des murs disciplinaires qui pourraient entraver l’élargissement des liens, il y a néanmoins du mérite à penser aux entrevues archivées comme sources orales[12]. Cet article contribue donc directement à la thématique centrale de ce numéro spécial en examinant l’évolution de la pratique des spécialistes de l’histoire orale et, de manière plus générale, des spécialistes de la recherche qualitative qui travaillent avec les sources orales. J’y traite principalement de la valeur interprétative et créative des bases de données virtuelles d’histoire orale – aussi appelées archives vivantes – ainsi que de leur valeur publique ou politique.

On assiste présentement à une augmentation du nombre de dépôts virtuels novateurs tels qu’Archives of Lesbian Oral Testimony (A LOT), à l’Université Simon-Fraser en Colombie-Britannique, ou Prisons Memory Archive en Irlande du Nord[13]. Il existe aussi des bases de données cinématographiques mises en ligne avec le programme Korsakow, comme le projet doctoral original d’Ioana Radu, « Miyupimaatisiiun in Eeyou Istchee : Healing and Decolonization in Chisasibi »[14]. Parallèlement, les récits axés sur un lieu et ses parcours audioguidés gagnent également en popularité ; par exemple, on consultera mes parcours au sein du quartier postindustriel du Sud-Ouest de Montréal sur le site[15]. Pour sa part, le Centre d’histoire de Montréal (CHM) propose autant des expositions virtuelles en ligne que des expositions matérielles. Primées à plusieurs reprises, ces expositions en font le chef de file de la conservation muséale d’histoire orale[16]. On constate ainsi que les chercheurs en sciences humaines et sociales utilisent à divers degrés une multitude de médias dans la production de leurs recherches. Il faut donc réfléchir à de nouvelles façons d’interagir avec le matériel audio et vidéo. Afin d’atteindre de nombreux publics, nous devons utiliser des outils variés pour travailler avec ces « données » (un mot peu utilisé par les spécialistes de l’histoire orale). Selon Matthew Mayernick,

[d]igital audio and video, if curated and made broadly available, promise to enable researchers to ask new kinds of questions and use new kinds of analytical methods in the study of critical scientific and societal issues[17].

Cette discussion sur le partage de données se complique avec des enjeux liés à l’éthique et au contrôle exercé par les communautés sources. Sidonie Smith et Kay Schaffer ont soulevé des inquiétudes sur l’utilisation des histoires de vie par des travailleurs et des chercheurs affiliés à des organismes de droits de la personne qui ne sont pas des membres des communautés sources et qui se servent des témoignages recueillis dans ces communautés pour attester l’authenticité de leur travail. Trop souvent, les récits de témoins oculaires sont utilisés pour leur grande efficacité émotive ou sont intégrés dans un ensemble de données en vue d’accumuler des preuves[18]. La même critique pourrait, et devrait même, être adressée à tout chercheur adoptant les méthodes qualitatives. « Thoughtlessly soliciting autobiography, prévient Julie Salverson, may reproduce a form of cultural colonialism that is at the very least voyeuristic[19]. »

Bien sûr, tout cela dépend en grande partie des procédés utilisés et des personnes qui dirigent les processus de recherche-création et d’archivage. Au XXIe siècle, les archives d’histoire orale doivent être non seulement des sites de circulation de données et de conservation numérique, mais aussi des dépôts dynamiques dont la mission est la préservation à long terme. Lors des processus de création de bases de données et d’archivage participatif, il faut également adopter des modèles de recherche collaboratifs ou participatifs. Les nouveaux dépôts d’entrevues qui soutiennent et nourrissent la mémoire vivante d’une communauté peuvent contribuer à ce que les spécialistes sud-africains de l’histoire orale nomment social regeneration, en particulier à la suite de périodes historiques marquées par le colonialisme, les violences de masse ou d’autres formes de rupture sociale ou intergénérationnelle[20].

Histoires de vie Montréal

Le projet Histoires de vie Montréal a eu une influence profonde sur la façon dont je perçois ces grands enjeux. Constituant une alliance de recherche université-communauté basée au Centre d’histoire orale et de récits numérisés (CHORN) de l’Université Concordia[21], ce projet s’est étendu sur une période de six ans. Cinq cents personnes, déplacées du fait de violences de masse dans d’autres parties du monde et qui ont fait leur chemin jusqu’à Montréal, ont été interviewées lors de multiples séances. Leurs récits ont servi de base à la création d’oeuvres théâtrales, d’installations artistiques et radiophoniques, de récits virtuels et à la conception de matériel pédagogique ainsi qu’à une exposition muséale[22]. Nous voulions comprendre la violence de masse à partir de la trajectoire individuelle de ceux qui l’ont vécue et qui en conservent le souvenir. Il était aussi essentiel de situer cette violence dans une perspective temporelle en amont et en aval de l’expérience vécue. Nous avons donc mis la personne et non la violence au coeur de nos entrevues. Nous cherchions non seulement à savoir ce qui était arrivé, mais aussi à mieux comprendre le processus de remémoration de la violence de masse et son impact au fil des années.

Figure1

Conférence de presse du projet Histoires de vie Montréal au Monument national en mars 2012. De gauche à droite : Steven High, Stéphane Martelly, Emmanuel Habimana, Lisa Ndejuru, Frank Chalk, Nolsina Yim, Audrey Licop.

Le caractère unique de ce projet provenait de la mixité de l’équipe qui était composée de chercheurs, d’étudiants, d’artistes, d’enseignants, de survivants de violences de masse, de leurs enfants et de personnes venant des communautés sources. Le processus de recherche était ouvert, permettant aux chercheurs d’expérimenter une collaboration soutenue avec les communautés sources et vice versa. À la fin du projet, nous avons demandé à des membres de l’équipe de réfléchir à leur expérience ainsi qu’à l’impact global du projet. Presque chaque personne a répondu en termes intensément personnels. Pour Annie Girard, enseignante à l’École internationale de Montréal : « La plus grande réalisation du projet est d’avoir fait le pont entre le milieu universitaire et la population. Il a permis à des gens de milieux très différents de se rencontrer et de travailler ensemble[23]. » Pour Jaswant Guzder, chef de la pédopsychiatrie à l’Hôpital général juif, le projet a fractionné les silos de la recherche universitaire. On pourrait dire que l’équipe était animée par une éthique qui privilégiait l’apprentissage avec plutôt que l’apprentissage sur :

La plus grande réalisation est d’avoir, à travers les différentes activités, permis des inversions de rôles. Nous avons été interviewés, nous avons été intervieweurs, nous avons été chercheurs universitaires, nous avons été partenaires communautaires. Nous avons ainsi appris à nous mettre à la place de l’autre, à agir avec l’autre, à être producteurs en même temps que récepteurs. Nous avons appris à faire de la recherche « avec » plutôt que « sur ». Nous avons appris à regarder et à écouter à travers le prisme du « avec »[24].

L’identité des personnes qui prennent part à la conversation de recherche a de l’importance, bien sûr, car elle façonne ce que nous faisons, comment nous imaginons nos projets, les questions que nous posons, les technologies que nous adoptons ou concevons et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ce point est apporté par Monique Mukabalisa, membre de l’équipe et elle-même survivante d’un génocide :

Pour moi, ce projet a été un terrain d’apprentissage en action : apprendre comment mener une entrevue, apprendre comment être à l’écoute de quelqu’un qui me raconte une histoire qui ramène à la surface la mienne, et beaucoup d’autres, mais de rester quand même concentrée sur celui-celle qui est devant moi au moment présent ; apprendre sur ma propre histoire (celle de mon pays) et une autre façon de la transmettre. Pour mon organisme (Page-Rwanda) en même temps que pour ma communauté… ce projet nous a laissé une richesse énorme.

Ce projet fonctionnait donc à de multiples niveaux, construisant des ponts entre les disciplines, les méthodologies et les communautés de recherche, tout en instillant un sentiment de confiance chez les participants. Agnès Lamarque d’Ornano, étudiante stagiaire, et Berthe Kayitesi, survivante du génocide rwandais et doctorante affiliée, évoquent chacune à leur tour les vertus régénératives de l’histoire orale :

Figure 2

Le projet a produit l’exposition Nous sommes ici au Centre d’histoire de Montréal, mars 2012-avril 2013.

La plus grande réalisation du projet Histoires de vie Montréal, c’est d’avoir pu créer un tissu social communautaire avec des hommes et des femmes remplis d’une éthique humaniste profonde. La grandeur du projet a été d’insuffler une grande qualité de relations humaines au sein de ce groupe, ce qui a permis de réaliser dans la confiance des interviews de récits de vie authentiques puis de permettre aux interviewés et intervieweurs de travailler ensemble afin de se raconter et d’exprimer leurs émotions à travers des créations artistiques ou autres : films, livres, exposition, centre de documentation, analyses, théâtre, animations éducatives, marches commémoratives, conférences, etc.[25].

Je crois que la plus grande réalisation était d’inscrire l’histoire individuelle et communautaire dans le nouveau pays, le pays d’accueil. Désormais, nos expériences ne sont plus d’ailleurs, mais d’ici, notre nouveau chez-nous, le pays de nos enfants. Une inscription et acceptation identitaire dans ce qu’il a d’unique et de complexe. C’est également un outil éducatif d’une grande importance, qui peut former, informer plusieurs générations sur la multiplicité des expériences et des voix qui constituent la ville de Montréal[26].

Les membres du projet ont aussi accepté un seul code d’éthique et la mise en commun de leurs recherches, les entrevues étant partagées avec l’ensemble de l’équipe et n’appartenant en propre à aucun membre particulier. Ce niveau de « partage de données » à l’intérieur d’un projet de recherche est encore inusité dans certaines disciplines. Par exemple, je travaille présentement à un autre projet d’envergure où chaque chercheur a dû faire sa propre demande d’approbation éthique. Nous devons donc composer avec des dizaines de politiques d’éthique de recherche qui coexistent au sein d’un seul projet, chacun avec ses formulaires de consentement et ses guides d’entrevues particuliers. Au lieu de nous réunir dans une seule conversation, les politiques universitaires nous divisent. Dans l’état actuel des choses, aucune entrevue enregistrée n’est partagée entre les différentes composantes de ce projet pancanadien. Ainsi, même à l’intérieur d’un seul projet de recherche, le partage de données peut se révéler une lutte ardue. Les débats entourant la « réutilisation secondaire » des données constituées par d’autres personnes négligent souvent la diversité des liens unissant les participants d’une recherche par projet. Différents membres d’une équipe peuvent travailler à la conception du cadre de recherche, au recrutement des personnes à interviewer, à la production des entrevues, à la vidéographie, à la postproduction, à la transcription ou à la mise sur pied de la base de données, ou simplement fonctionner en silos[27].

Dès l’origine du projet, les membres d’Histoires de vie Montréal ont décidé qu’il serait insuffisant de s’en tenir uniquement à la collecte de récits, les archives nord-américaines étant remplies à ras bord de centaines de milliers d’entrevues qui n’ont jamais été entendues une fois archivées. Nous avons plutôt cherché à faire de ces entrevues d’histoire orale et de ces récits de vie des catalyseurs d’une réflexion personnelle et d’un dialogue public. J’ai déjà mentionné les différentes façons dont Histoires de vie Montréal a pu mettre en valeur ces récits dans le domaine public. Cette vaste expérience nous a poussés à percevoir l’archive non pas comme un site où sont simplement entreposées les sources orales au terme du projet, mais à le réinventer pour en faire un site où il est possible d’accéder aux enregistrements audio et vidéo à des fins créatives. Une telle conception procède évidemment d’un fort désir de communiquer notre recherche par la voie de créations multimédias ou artistiques.

À cette fin, une des façons dont le projet a tenté de rendre les entrevues accessibles aux chercheurs, aux artistes et aux communautés sources a été de créer une base de données interrogeable à l’aide du logiciel Stories Matter[28]. Conçu par le CHORN en 2009, ce logiciel libre permet aux chercheurs de travailler directement avec le matériel audio et vidéo en le sectionnant en clips que l’on peut indexer[29]. Dans le cas du projet Histoires de vie Montréal, ce sont près de deux cents entrevues enregistrées, en français ou en anglais[30], qui ont été traitées et rendues accessibles à la consultation publique grâce à l’autorisation des personnes interviewées. Ces enregistrements ont été intégrés dans une seule et même base de données. Aujourd’hui, les chercheurs et les membres des communautés sources peuvent mener des recherches dans ces récits, y trouver des liens avec leur vie, leur projet de recherche ou leur communauté, ou travailler avec les récits dans le but de produire des récits numériques ou d’autres présentations publiques. Par exemple, les communautés locales rwandaises et cambodgiennes ont continué à faire un usage intensif de ces enregistrements lors d’activités annuelles de commémoration et dans le cadre de projets pédagogiques. Travaillant au-delà des frontières de leurs communautés respectives, certains participants de notre projet ont collaboré à la production d’une exposition virtuelle, Ensemble contre le génocide : comprendre, questionner, prévenir, et d’un stand interactif au contenu audiovisuel rotatif au Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal[31].

Les données obtenues à partir des enregistrements d’Histoires de vie Montréal s’ajoutent à celles produites au Québec au cours des dernières années, formant une banque de plus d’un millier d’heures de matériel vidéo ou audio interrogeable. Depuis plusieurs années, le CHM utilise le logiciel Stories Matter pour trier les enregistrements utilisés dans l’élaboration de ses expositions matérielles, de ses expositions virtuelles en ligne et de ses livres.

Figure 3

Un atelier sur la base de données avec Erin Jessee et Olga Sher (à l’écran).

D’autres bases de données d’enregistrements ont été produites, dont celle, par exemple, de Parcs Canada – Canal de Lachine et celle du Réseau du patrimoine anglophone du Québec (la base de données SHOMI [Spoken Heritage On-line Multimedia Intitiative/Initiative pour le patrimoine oral en format multimédia et en ligne] fournit, entre autres, 200 heures d’entrevues enregistrées dans les années 1970 et 1980 dans le Québec rural)[32]. Mes étudiants des cycles supérieurs font grand usage de ce logiciel[33]. Ces bases de données ont facilité la production de films documentaires et ethnographiques, d’expositions muséales virtuelles et matérielles, de récits numérisés en ligne, de parcours mémoriels autoguidés, sans oublier les livres et les articles scientifiques.

Par ailleurs, intégrer des entrevues individuelles dans une base de données qui permet de lancer divers types de recherche – à l’intérieur d’une seule entrevue, entre certaines entrevues ou dans l’ensemble des entrevues – présente des défis. Un des problèmes se situe au niveau de la confidentialité. En effet, lorsque des personnes interviewées refusent d’accorder un accès libre à leur entrevue et choisissent plutôt un accès conditionnel, voire l’entière confidentialité, ces entrevues risquent d’être omises dans les résultats de recherche. Dans le projet Histoires de vie Montréal, par exemple, 70 personnes ont choisi de n’accorder qu’un accès limité, obligeant les chercheurs à utiliser un pseudonyme en y faisant référence dans leurs publications. Quant aux entrevues confidentielles, elles sont transcrites et les enregistrements détruits lorsque la personne interviewée a approuvé la transcription. Notre pratique contourne ainsi le type de problèmes observés dans les affaires Boston College et Magnotta. En effet, au cours de ces procès criminels, les tribunaux ont émis une injonction pour l’obtention d’entrevues « fermées » ou confidentielles, soulevant la possibilité que ces entrevues soient publiées. Dans la conclusion de leur livre sur la confidentialité de la recherche, Ted Palys et John Lowman ont d’ailleurs noté que « the problem is that there is no such thing as absolute confidentiality[34] ».

La transformation d’entrevues individuelles en données interrogeables pose un autre défi, soit celui de conserver le contexte de l’histoire de vie qui, on le sait, est au coeur de l’histoire orale. Afin de faciliter la préservation de ce contexte individuel, notre interface permet de présenter une courte biographie de la personne à l’écran ainsi qu’une description sommaire de l’entrevue et de son déroulement. Néanmoins, lorsque nous avons initialement conçu le logiciel Stories Matter, le temps consacré à une réflexion sur la mise en contexte du projet est demeuré somme toute modeste. Pour réfléchir de manière plus approfondie à cet enjeu d’importance, je me tourne maintenant vers la recherche internationale sur le partage de données et l’analyse secondaire des sources, recherche qui se fait à une plus grande échelle.

Le partage de données et l’analyse secondaire

Au cours de la dernière décennie, la production d’archives orales virtuelles a proliféré, rendant largement accessible pour la première fois aux chercheurs ainsi qu’à un plus large public une grande variété d’enregistrements qui ont été numérisés ou créés directement dans un environnement numérique et qui revêtent une importance historique déterminante. La réduction significative des coûts reliés à la transmission des données sur les réseaux a grandement facilité la mise sur pied d’ensembles de données audio et vidéo ainsi que leur mise en ligne[35]. Bien que l’archivage des entrevues de recherche qualitative se généralise, le processus de consultation et de réutilisation des sources par l’ensemble de la population est tout de même entravé par l’existence d’une culture de propriété individuelle et un scepticisme méthodologique envers l’analyse secondaire[36]. Pour faciliter la culture du partage, il nous faut réfléchir à la façon d’archiver et de réutiliser les entrevues dans le cadre de recherches qualitatives et de projets basés sur les témoignages. Il faut aussi porter attention à l’ampleur des bases de données interrogeables. Les premières recherches sur le sujet indiquent que l’analyse secondaire se manifeste sous diverses formes au sein de multiples enjeux disciplinaires. Les chercheurs notent qu’il serait profitable de réfléchir sérieusement à ces enjeux[37]. Selon Sarah Irwin et Mandy Winterton, « [a] central strength of qualitative research is its capacity to furnish contextual detail and to enhance understanding of the salience of contextual diversity in lived experience[38] ».

Les entrevues de recherche qualitative sont tellement liées à leur contexte de production que certains chercheurs soutiennent que le partage de données est pratiquement impossible, soulevant même un problème potentiel en matière d’éthique. Pour la sociologue Natasha Mauthner, le partage obligatoire de données, exigé par certains organismes subventionnaires, requiert que les chercheurs renoncent à leurs droits de propriété intellectuelle sur les données. Elle s’inquiète du fait que les entrevues puissent être « unproblematically harvested, or reused, out of the contexts and relationships in which they were produced[39] ». Elle soutient aussi que le travail intellectuel initial fait sur le terrain est occulté lors d’une réutilisation secondaire, ce qui mène à son appropriation par d’autres utilisateurs. Sur ce point, je partage généralement les inquiétudes de Natasha Mauthner, car j’ai vu des chercheurs réutiliser les entrevues d’Histoires de vie Montréal sans égard à l’éthique qui animait l’alliance communauté-université ou sans accorder un crédit suffisant aux questions d’entrevues et à l’analyse enchâssée dans la conception du projet. Dans un cas en particulier, le projet a été traité comme une matière brute sans reconnaître l’emprunt intellectuel qui découle de l’utilisation du matériel audio ou vidéo. Dans ce cas précis, les questions posées dans l’entrevue originale étaient pratiquement identiques à celles incluses dans la publication de chercheurs non affiliés à notre projet. À tout le moins, il m’a semblé que notre travail intellectuel était devenu invisible ou inaudible au cours du processus. Bien que frustrante, cette expérience soulève des questions très valables sur la façon dont nous devrions citer les questions d’entrevues et les cadres de recherche provenant d’autres personnes. Pour cette raison, nous devons absolument créer des outils qui encourageront les futurs utilisateurs à reconnaître que les entrevues ont été produites non seulement dans un contexte social et historique donné, mais aussi dans un contexte scientifique particulier[40].

Au début, comme spécialiste de l’histoire orale, je trouvais quelque peu étranges ces débats houleux, car l’histoire orale est un des rares champs de recherche qualitative qui archive systématiquement ses données pour usage ultérieur[41]. Généralement, ces historiens considèrent les enregistrements comme une ressource commune. La quasi-totalité de notre travail porte sur des gens marginalisés dont les récits se retrouvent rarement dans les archives traditionnelles. Lorsque nous pouvons le faire en toute sécurité, nous aimons nommer les personnes interviewées. Au sens politique, la voix est donc un enjeu de base. Une culture d’archivage est ainsi fermement implantée et codifiée selon les directives éthiques de la discipline. Par exemple, aux États-Unis, on dit aux personnes interviewées et aux intervieweurs qu’ils devraient

mutually strive to record candid information of lasting value and to make that information accessible » et que « [r]egardless of the specific interests of the project, interviewers should attempt to extend the inquiry beyond the specific focus of the project to create as complete a record as possible for the benefit of others[42].

Selon Till Geiger, l’histoire orale est donc particulièrement bien placée :

[p]erched between sociological interview and historical data gathering, oral history appears a hybrid genre, with particular features which are useful thinking about in the reuse of qualitative data[43].

Le projet Histoire de vie Montréal en est un très bon exemple.

Malgré leur propension à l’archivage, les praticiens de l’histoire orale privilégient encore le travail sur le terrain par rapport à l’analyse secondaire ou à la réutilisation des données. Pour Michael Frisch, le « deep dark secret [of oral history is that] nobody spends much time listening to or watching recorded and collected interview documents[44] ». Cela est un point important, car en tant que spécialistes de l’histoire orale, nous avons tendance à être tellement concentrés sur la production de l’entrevue que très peu de temps est consacré à l’utilisation des enregistrements audio ou vidéo une fois terminés. Les manuels et les guides de formation d’histoire orale ne disent à peu près rien sur la façon d’archiver les enregistrements ou d’y accéder, une fois archivés. L’accent est plutôt mis presque exclusivement sur les techniques d’entrevue et de transcription.

Encore aujourd’hui, nous continuons de nous fier sur la transcription comme outil principal d’interprétation et de recherche. Pourtant, on perd beaucoup de données dans une transcription. Après tout, un récit est un acte corporel : pendant une entrevue, nos corps parlent à travers nos expressions faciales, notre gestuelle, nos changements soudains de position ou d’attitude ainsi que par nos voix. Aucun de ces aspects n’est généralement inclus dans une transcription d’histoire orale.

Nous devons aussi faire des choix difficiles. Faut-il faire une transcription littérale qui dénote chaque articulation, incluant les inévitables « euh » et les phrases qui commencent, s’arrêtent et repartent ? Tout ce désordre langagier fait partie intégrante de notre langue parlée. L’inclure dans la transcription permet de retenir le rythme et la saveur de la langue parlée. En inclure trop rend la parole écrite illisible. Les transcriptions littérales risquent aussi d’accentuer les clivages de race et de classe, car les paroles transcrites de gens souvent marginalisés sont reproduites à côté des mots utilisés par les élites dans les journaux et les archives. Éditer nos transcriptions, c’est mettre encore plus de distance entre nous et les mots prononcés.

Cela étant dit, les questions critiques soulevées par certains spécialistes de l’histoire orale sur la perte du contexte original des entretiens lors de leur réutilisation sont hautement pertinentes. Le contexte est beaucoup plus que « merely extra background information to supplement the real or main data[45] ». Si le tournant archivistique des sciences humaines et sociales nous a appris quelque chose, c’est que les archives ne sont pas des sites neutres d’entreposage et de préservation[46]. Les approches extractives envers la collecte et l’analyse de données risquent d’ignorer les façons dont « the archive itself orders the material within its realm, and the possibilities of knowledge production[47] ». La valeur des données qualitatives pour fins d’analyse secondaire et de réutilisation est ainsi considérablement rehaussée lorsque le contexte est détaillé[48]. Nous devons aller au-delà de ce que Mike Savage nomme le juicy quotes syndrome et faire de l’archivage de projet un objet d’étude. « A central strength [of qualitative research] is its capacity to furnish contextual detail and to enhance understanding of the salience of contextual diversity in lived experience[49]. » Rendre ces contextes d’origine visibles ou audibles pour les futurs chercheurs est un objectif important et un résultat à atteindre pour tout projet de base de données.

L’éthique et le contrôle par la communauté source

L’éthique constitue un autre enjeu fort important. Quelles sont nos responsabilités envers les communautés sources et les individus qui ont partagé leurs récits avec nous ? Les chercheurs autochtones et d’autres partenaires des Premières Nations ont soulevé des questions fondamentales sur la valeur inhérente de l’accessibilité ouverte. Pendant des siècles, les peuples autochtones ont fait l’objet d’études ethnographiques, archéologiques, historiques et linguistiques, leur patrimoine culturel matériel et immatériel ayant été prélevé par les musées nationaux (blancs) et les chercheurs au nom de la préservation, de la recherche et de l’accessibilité à long terme. Le regard scientifique était, et demeure, teinté de racisme. Une résistance autochtone a permis de rapatrier des éléments de leur culture matérielle, ce qui a récemment été étendu aux objets numériques tels les photographies ou les enregistrements audio et vidéo. Cela a parfois inclus la représentation de la culture et de l’histoire autochtones. Par exemple, les politiques muséales canadiennes ont changé dans les années 1990. Elles requièrent maintenant que les conservateurs travaillent en partenariat avec les communautés autochtones lors de l’exposition de leurs objets[50]. Un modèle similaire de partenariat a récemment été étendu à la recherche au Canada où les chercheurs universitaires qui désirent faire des entrevues dans les communautés autochtones doivent dorénavant obtenir une approbation du comité éthique de la communauté au début de la recherche et celui de l’université à la fin du processus. Bien que ce changement de régime déontologique comporte manifestement des risques, il permet toutefois de reconnaître que les « source communities have legitimate moral and cultural stakes or forms of ownership[51] ».

Selon l’anthropologue Kimberly Christen, « [m]ost digital and analog archives [share the idea that] preservation and access are their first priority, while the social life of the objects is secondary, if considered at all[52] ». Ce point me rappelle le travail de Martha Langford sur les albums de photos de famille dont elle dit qu’ils ont une fonction sociale importante, ritualisant le partage des récits et permettant de renforcer les liens familiaux[53]. Elle en conclut que le don de l’album familial à un musée ou à des archives suspend cette conversation. En réalité, le lien émotif avec les photos était probablement brisé depuis longtemps, conférant ainsi à l’album un caractère jetable. Les archives ne sont-elles pas mieux qu’une vente-débarras ou la poubelle ? Aujourd’hui, il est facile de numériser les photos. Les garder ou les jeter n’est donc plus un enjeu. De la même façon, les entrevues enregistrées transposent les récits privés dans le domaine public sans en suspendre pour autant la fonction sociale. Le point apporté par Kimberly Christen demeure valable, car il soulève la question du contrôle : à qui appartiennent ces récits et qui devrait contrôler l’ensemble du processus ?

Au cours des dernières années, les efforts des Autochtones pour reprendre le contrôle de l’utilisation de leur histoire et de leur patrimoine ont mené à la création de bases de données d’archives communautaires. Notamment, plusieurs projets numériques patrimoniaux australiens ont exploré des processus pour mettre sur pied des dépôts numériques qui respectent les systèmes de gestion et les protocoles culturels autochtones. Parmi eux, on retrouve le projet Traditional Knowledge Revival Pathways dans le nord du Queensland, le projet Ara Irititja dans l’Australie du Sud et, peut-être le plus important, le projet Mukurtu à Tennant Creek dans le Territoire du Nord[54]. Les archives Mukurtu, par exemple, permettent au peuple Warumungu de déterminer les conditions d’accès et de distribution de son matériel culturel. Le contenu des archives est annoté et lié à une série de protocoles culturels élaborés dans un processus collaboratif. Richard Ganhuway Garrawurra a décrit ces types de centres du savoir comme des espaces qui permettent de renforcer la culture autochtone chez les enfants de ces communautés[55].

En décembre 2010, Kimberly Christen et ses collaborateurs autochtones ont lancé Mukurtu CMA sur Drupal. Le système de gestion de contenu Mukurtu (Mukurtu CMS) est un logiciel d’archivage, libre et adaptable, et un outil de gestion de contenu qui répond aux besoins spécifiques des peuples autochtones :

Mukurtu CMS allows indigenous communities, libraries, archives, and museums to archive, preserve, and circulate their cultural materials and knowledge in ways that reinforce their own systems of knowledge management without denying the dynamism and flux of all such systems[56].

Les protocoles culturels, ou codages, sont spécifiques aux communautés autochtones. Chaque communauté peut ainsi adapter le logiciel afin de refléter « [its] own cultural protocols and dynamic intellectual property needs[57] ». Pour Christen,

[indigenous] systems of knowledge production, circulation, and access do not resonate with liberal notions of autonomous subjects acting to attain universal knowledge within a generic public domain of ideas ; to the contrary, they stretch the definition of « public » and how it can be imagined[58].

Elle propose le concept de reciprocal curation par lequel le matériel d’archives est annoté conjointement sur la base des savoirs local et scientifique[59]. Bien que la reconnaissance de l’autorité morale des communautés sources soit largement limitée aux peuples autochtones, nous devons chercher à découvrir ce que cela peut représenter pour l’ensemble de la discipline d’histoire orale. Bien sûr, chaque communauté pose des enjeux politiques et la notion de « contrôle par la communauté source » n’est pas simple.

Les archives vivantes et la réutilisation créative

Le dernier enjeu que j’aimerais soulever dans ma contribution à ce numéro spécial porte sur la façon dont nous interagissons avec nos bases de données d’entrevues et dont nous le ferons dans le futur. Est-ce que l’environnement d’une base de données favorise une écoute particulière ? Comment pourrions-nous intégrer les notes prises sur le terrain et les autres renseignements contextuels dans les bases de données d’histoire orale ? Comment analyser la voix ? À quoi portons-nous attention lorsque nous écoutons des enregistrements audio ? Comment cartographier le récit ou géolocaliser le contenu audio-vidéo ? Aujourd’hui, les chercheurs tentent de trouver un sens non seulement dans l’information historique présente dans les récits oraux, mais aussi dans leur forme, leur structure ainsi que dans la voix et le langage corporel des personnes interviewées. Nous avons donc besoin de nouveaux outils et de nouvelles techniques.

De plus en plus de projets nationaux et internationaux abordent les questions liées à l’archivage des entrevues de recherche qualitative, aux effets de l’âge numérique sur les spécialistes de l’histoire orale et à l’agrégation des données qualitatives sur les analyses longitudinales[60]. D’autres projets novateurs, tels qu’HiPSTAS à l’Université du Texas, explorent la manière dont les technologies à haut rendement pourraient permettre la recherche de sons plutôt que de mots dans les collections audio. Étant donné que l’annotation manuelle d’entrevues est un travail laborieux (à des coûts souvent prohibitifs[61]), la transcription par reconnaissance automatisée de la voix suscite une attention considérable. On fait ici référence notamment au Multilingual Access to Large Spoken Archives Project (VHF, 2001-2007, USA), à la National Gallery of the Spoken Word (USA), à Choral (Pays-Bas, 2006-2010) et aux archives de la radio tchèque (2011-2015) qui visent l’accès à 200 000 enregistrements audio[62]. Par contre, à ce jour, la reconnaissance automatisée de la voix n’a pu produire que des transcriptions grossières lorsqu’il s’agit d’une collection « hétérogène[63] ».

Par ailleurs, il existe un point de jonction entre les « mégadonnées » provenant de l’exploration de données à grande échelle et les « petites données » provenant des bases de données d’entrevues. Depuis quelques années, je travaille avec Lu Xiao, professeure de sciences de l’information et de bibliothéconomie à l’Université de Western Ontario, sur la validation de principe du logiciel Clock-based Keyphrase Map (CKM), un outil qui applique des techniques computationnelles avancées, incluant l’exploration de texte, l’apprentissage machine et la visualisation dynamique à notre logiciel Stories Matter pour la base de données en histoire orale[64]. Le logiciel CKM a été conçu dans le but de perfectionner les fonctionnalités et l’expérience client de la version initiale de Stories Matter. Les mots clés et les locutions fournissent aux chercheurs non seulement un aperçu général du contenu d’une série d’entrevues ainsi que des points d’entrée, mais aussi un moyen très efficace de saisir les similarités entre les entrevues[65]. Bien que les techniques d’exploration textuelle à partir de vastes ensembles de données nous permettent d’identifier des tendances ou de tisser des liens, il faut aussi présenter ces renseignements aux chercheurs et aux autres utilisateurs de manière efficace et interactive afin d’en faciliter une analyse approfondie. À ce stade-ci, le prototype a encore besoin d’être perfectionné afin de rendre son utilisation plus accessible. Son efficacité et son rendement doivent également être évalués sur le terrain, mais on pense déjà que le logiciel rendra possible l’émergence de modèles à partir de l’ensemble des données d’une même collection. Je suis de plus en plus convaincu que les spécialistes de l’histoire orale doivent travailler à de multiples niveaux en simultané. Ils doivent pouvoir écouter attentivement une seule entrevue, un groupe d’entrevues ou « tendre l’oreille » vers l’ensemble d’une collection.

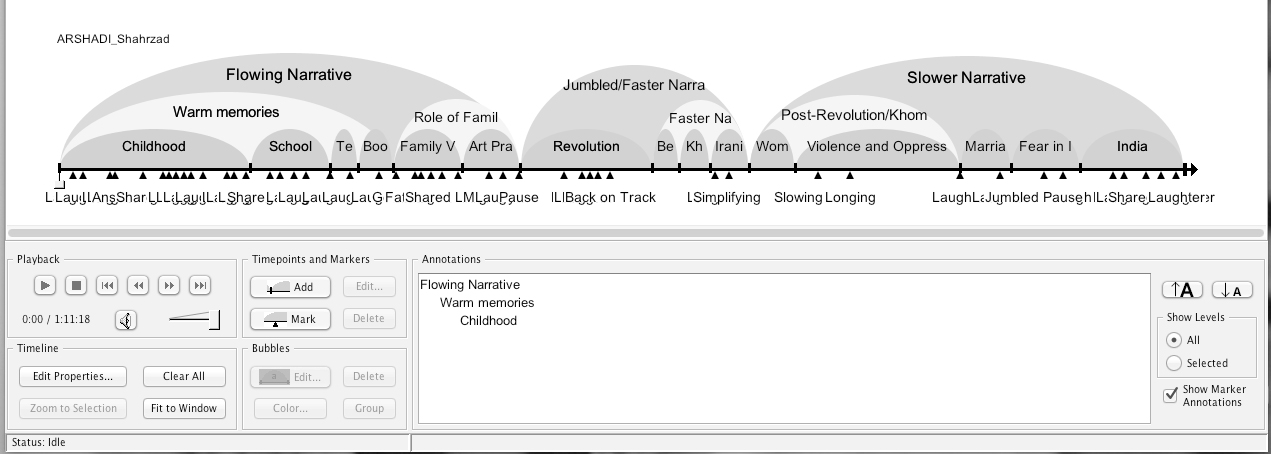

Figure 4

Capture d’écran de l’interface du prototype du logiciel CKM Data Visualization.

Au-delà de la question de l’accessibilité, nous devons aussi réfléchir aux diverses façons de rendre accessibles les enregistrements à l’ensemble des chercheurs d’un même projet aux fins de réutilisation[66]. Par exemple, l’utilisation des cartes comme outils d’analyse ou instruments de navigation suscite un intérêt grandissant pour l’exploration des dimensions spatiales des récits. Les services de cartographie numérique tels que Google Maps sont largement utilisés pour stimuler la production de récits géolocalisés en facilitant la cartographie et la diffusion. C’est tout un défi de repérer des endroits à partir de renseignements imprécis mentionnés dans les entrevues et de les délimiter (grands, petits)[67]. La structure spatiale d’une histoire de vie est très importante, car elle pourrait révéler des liens inattendus entre certains endroits ou entre les personnes et ces endroits. Cartographier un récit, c’est créer une représentation des dimensions émotionnelles et culturelles en lien avec des lieux sans oublier la dimension temporelle inhérente à toute trame narrative. Ce processus exige donc de nouvelles formes de cartes pouvant capter simultanément les dimensions émotionnelles, temporelles et géographiques d’un récit[68].

En ce sens, Sébastien Caquard, cybercartographe à Concordia, et moi-même avons récemment reçu un financement du FRQSC pour développer une méthodologie qui permet la géocartographie des émotions dans les récits d’histoire orale à partir de huit entrevues faites avec des réfugiés haïtiens et des survivants du génocide rwandais qui résident maintenant à Montréal. Nos recherches préliminaires sur l’émergence de la dimension spatiale dans les récits de vie soulèvent déjà des questions intéressantes sur ce que nous tentons de cartographier. Est-ce qu’il s’agit principalement d’un récit d’émotions vécues lors d’événements passés ou sommes-nous aussi intéressés à cartographier les émotions démontrées au cours de l’entrevue ? Comment faire la différence entre les trajectoires physiques et les sauts ou les associations produites par imagination ? Il y a des voyages géographiques et temporels considérables dans les récits faits à partir de souvenirs. L’histoire orale est une source qui se présente sous forme de dialogue et les questions de l’intervieweur aiguillent les narrateurs vers certains lieux plutôt que d’autres. Ces questions ouvrent de nouvelles pistes d’interprétation et favorisent l’expérimentation de nouvelles méthodologies pour analyser la forme et la structure des récits d’histoire orale.

Figure 5

Pour nous aider à donner un sens aux fluctuations émotives qui surviennent au cours d’une entrevue, au débit de la parole, à la nature du silence et à la fonction du rire, j’ai expérimenté de nouveaux outils numériques. Par exemple, pour créer et étiqueter leurs annotations, les étudiants de mon séminaire en histoire orale utilisent Variations Audio Timeliner de l’Université d’Indiana, un logiciel gratuit de visualisation, conçu pour l’analyse et l’étiquetage de données musicales, mais facilement adaptable aux sources orales[69]. Voir (ci-haut) un exemple d’une entrevue cartographiée par une étudiante. Cet exercice fut pour moi une grande expérience pédagogique sur l’interprétation, générant une des discussions les plus pénétrantes à s’être tenues dans un de mes cours d’histoire orale. Autre exemple intéressant : l’étudiante à la maîtrise Jessica Grosman a analysé la fonction du rire dans une des entrevues d’Histoire de vie Montréal :

Before Shahrzad Arshadi spoke in the interview, she laughed—a short, almost giddy, explosion of nerves. I decided to look at how laughter influenced the form and structure of Arshadi’s interview. I marked and annotated (almost) every point where Arshadi laughed during the first hour of the interview. At the beginning of the interview laughter was frequent, as nerves settled and the dynamics of the interview congealed. Many of Arshadi’s laughs were genuine reactions to remembering and retelling stories, especially fond memories from her childhood in Iran. Sometimes Shahrzad Arshadi laughed at moments of irony or after mentioning something particularly difficult. These two intial modes of laughter seemed to indicate that laughter pointed to potential “open and closed doors” in the interview.

As the interview progressed the laughter largely subsided. From the twenty-minute mark, the declining frequency of the laughter revealed a new and I think more interesting pattern. I used Variations so that each laugh was a mark with annotation about the reason she laughed ; I also used bubbles to loosely sketch the changing subjects of the interview. At the end of each subject, Arshadi usually laughed twice. Then the interviewer would change to another subject. […] This pattern is reproduced throughout the interview—only two subject bubbles do not end with laughter. So instead of laughter being a moment of connection or enjoyment in the interview it served a more structural role. Laughter—even a short giggle—became an effective grammatical punctuation mark equivalent to a period and new paragraph indentation. This nonverbal communication became an important dynamic that shaped the interview and relationship between the two people involved and is audible to others who were not there. When Arshadi laughed, it became a signpost for the interviewer that the interviewee had said enough and that they should move on …

Une fois l’expérience terminée, Jessica a poursuivi sa réflexion. Elle pense maintenant qu’il aurait été souhaitable de catégoriser différemment les types de rires plutôt que de se concentrer exclusivement sur leur intensité et leur durée. Elle préférerait avoir fait une distinction entre le rire nerveux et les autres types de rires. Elle dit aussi regretter d’avoir porté trop peu attention aux rires de l’intervieweur.

Si la cartographie narrative et les outils d’annotation visuelle nous offrent de nouvelles façons de représenter le matériel d’entrevue, la visualisation de données audio pour sa part nous permet de chercher et d’analyser le son[70]. Les chercheurs qui s’intéressent aux archives sonores ont besoin d’un outil performant qui permet l’analyse de la parole. Des programmes de phonétique ouverts comme Praat et ToBI Transcription System ont à cet égard un fort potentiel. L’exploration audio est un autre moyen par lequel nous pourrions tenter de donner un sens à la parole enregistrée au-delà du contenu sémantique et de sa capacité à être transcrite[71]. Le projet SpokenWeb de l’Université Concordia à Montréal a cherché à découvrir le potentiel d’exploration d’une archive composée d’enregistrements d’oeuvres littéraires, en faisant notamment une recherche exhaustive des outils déjà disponibles[72]. Dans ce cas, la voix devient un élément audible dans nos analyses de recherche.

Finalement, la prolifération d’appareils et de méthodologies mobiles ouvre de nouvelles perspectives aux spécialistes de l’histoire orale et de la recherche qualitative dans son ensemble[73]. Des projets récents de cartographie sonore, tels que Street Museum du Musée de Londres et Cleveland Historical, ont révélé l’immense besoin de géolocaliser les sons, les récits et les souvenirs[74]. Aucun de ces outils ni aucune de ces plateformes n’intègrent cependant le ciblage GPS au cours de l’enregistrement du son, ce qui permettrait l’affichage des trajets ou des routes sur une carte numérique. Ces outils et ces techniques soulèvent des défis et des possibilités méthodologiques, épistémologiques et technologiques importants alors que nous tentons d’extraire le sens des enregistrements d’entrevues et de la voix dans les environnements de bases de données.

Conclusion

Cet article a cherché à ouvrir la discussion sur les sources orales au Québec afin de réfléchir à la façon dont peuvent être conservées non seulement les intentions initiales d’un projet de recherche, mais aussi l’intégralité du sens porté par la voix des personnes impliquées dans les entrevues lors d’utilisations secondaires pour la recherche ou la création. À une époque marquée par la création multimédia et par les alliances de recherche entre communautés et universités, nous devons développer de nouveaux moyens de repérer, d’analyser et de classer les entrevues audio et vidéo, et ce, à diverses échelles. Nous devons aussi explorer une éthique du partage des données[75]. La question de l’intégration des technologies numériques et des processus de collaboration au sein de nos pratiques de recherche en histoire orale est certes loin d’être résolue. Ce qui se passe après l’entrevue est crucial. Quelle trace conserve-t-on de l’intervieweur lorsque les entrevues archivées sont analysées de nouveau ou réutilisées ? Son travail intellectuel devient-il invisible comme Mauthner et d’autres auteurs l’ont observé ? Par ailleurs, quels sont les gains et les pertes lors de l’intégration d’entrevues individuelles à des corpus de données interrogeables ? Évidemment, l’intention n’est pas de baliser si étroitement le rôle du chercheur-intervieweur qu’il serait limité à la seule entrevue. La voix de l’intervieweur est rarement l’unique voix de chercheurs dans cette conversation.

Lorsque nous allons au-delà du sens sous-jacent d’un récit pour y inclure les éléments contextuels de l’enregistrement, nous avons l’occasion d’explorer plus profondément les logiques politiques, institutionnelles et disciplinaires de ce que nous entendons et voyons dans un enregistrement. Jean-Philippe Warren et moi avons récemment publié un article à propos du projet « Mémoire d’une époque » mené à l’Université Laval dans les années 1980. Il s’agissait d’un « concours » de récits de vie à l’échelle de la province visant à constituer une banque d’archives orales de mille entrevues[76]. Cette analyse critique du processus d’archivage nous a menés à concevoir l’histoire orale comme une source et non comme une méthode, un peu à la manière des spécialistes français. Bien que j’aie des réserves envers la perspective de ces historiens attachés à de strictes frontières disciplinaires, ceux-ci ont néanmoins le mérite de penser les entrevues en termes de collection plutôt que de les percevoir comme des entités autonomes. Les spécialistes anglophones de l’histoire orale se sont, pour leur part, tellement concentrés sur la production d’entrevues individuelles qu’ils ont passé peu de temps à réfléchir aux dimensions méthodologiques et éthiques du travail avec les entrevues archivées.

Il faut maintenant chercher à relier la recherche interdisciplinaire anglo-américaine sur la réutilisation secondaire du matériel d’entrevue, ou le partage de données, et la recherche française sur les archives orales. Il est temps d’élargir notre compréhension des méthodes et de l’éthique pour y inclure les étapes subséquentes au processus de recherche et la réutilisation secondaire d’enregistrements déjà archivés.

Appendices

Note biographique

Steven High est professeur et codirecteur du Centre d’histoire orale et de récits numérisés à l’Université Concordia. Il a publié plusieurs ouvrages, incluant Oral History at the Crossroads : Sharing Life Stories of Survival and Displacement qui a obtenu le prix Clio-Québec 2015. Il a aussi produit plusieurs parcours autoguidés basés sur des témoignages oraux pour la découverte de quartiers montréalais qui peuvent être téléchargés à www.montrealpostindustriel.ca.

Notes

-

[1]

Going Beyond the « Juicy Quotes Syndrome ». Cité dans Till Geiger, Niamh Moore et Mike Savage, The Archive in Question, ESRC National Centre for Research Methods Review Paper (NCRM/016), mars 2010, 25.

-

[2]

Kay Schaffer et Sidonie Smith. Human Rights and Narrated Lives : The Ethics of Recognition (New York, Palgrave Macmillan, 2004), 5. J’aimerais remercier Françoise McNeil pour l’excellence de son travail de traduction ainsi que Louise Bienvenue et Catherine Foisy pour leur immense générosité.

-

[3]

Libby Bishop, « Ethical Sharing and Reuse of Qualitative Data », Australian Journal of Social Issues, 44, 3 (2009) ; Sarah Irwin et Mandy Winterton, « Qualitative Secondary Analysis and Social Explanation », Sociological Research Online, 17, 2 (2012), 1.

-

[4]

Paul Thompson, « Re-using Qualitative Research Data : A Personal Account », Forum : Qualitative Social Research, 1, 3 (décembre 2000).

-

[5]

Jennifer Mason, « “Re-using” Qualitative Data : On the Merits of an Investigative Epistemology », Sociological Research Online, 12, 3 (2007).

-

[6]

S. Irwin et M. Winterton, loc. cit, 1.

-

[7]

Alessandro Portelli, « What Makes Oral History Different ? », réimpression dans A. Portelli, The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories : Form and Meaning in Oral History (Albany, State University of New York Press, 1991). D’autres ouvrages importants dans ce domaine à l’échelle internationale : Philippe Joutard, Ces voix qui nous viennent du passé (Paris, Hachette, 1983) ; Daniel James, Dona Maria’s Story : Life History, Memory, and Political Identity (Durham, Duke University Press, 2001) ; Julie Cruikshank, The Social Life of Stories : Narrative and Knowledge in the Yukon Territory (Lincoln, University of Nebraska Press, 1998). Voir aussi, Denyse Baillargeon, « Histoire orale et histoire des femmes : Itinéraries et points de rencontre », Recherches féministes, 6, 1 (1993) : 53-68 ; Anna Sheftel et Stacey Zembrzycki, « Only Human : A Reflection on the Ethical and Methodological Challenges of Working with “Difficult’’ Stories », Oral History Review, 37, 2 (2010) : 191-214 ; Anna Sheftel et Stacey Zembrzycki, dir., Oral History Off the Record : Toward an Ethnography of Practice (New York, Palgrave-Macmillan, 2013).

-

[8]

A. Portelli, The Death of Luigi Trastulli…, op. cit., 50.

-

[9]

Della Pollock, Remembering : Oral History Performance (New York, Palgrave Macmillan, 2005).

-

[10]

Cité dans Bertrand Muller, « Archives orales et entretiens ethnographiques : Un débat entre Florence Descamps et Florence Weber », Genèses, 62, 1 (2006), 93-109 ; Florence Descamps, L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation (Paris, CHEFF, 2001).

-

[11]

Ibid. Voir aussi D. Aron-Schnapper et D. Hanet, « D’Hérodote au magnétophone : sources orales et archives orales », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 35, 1 (1980) : 183-199 ; D. Aron-Schnapper, D. Hanet, « Archives orales et histoire des institutions sociales », Revue française de sociologie 19, 2 (1978) : 261-275.

-

[12]

Pour un exemple, voir Jean-Philippe Warren et Steven High, « Memory of a By-gone Era : Oral History in Quebec, 1979-1986 », Canadian Historical Review, 95, 3 (septembre 2014) : 433-456.

-

[13]

Archives of Lesbian Oral Testimony (www.alotarchives.org) et Prisons Memory Archives (www.prisonsmemoryarchive.com). Pour plus de renseignements sur ces projets novateurs, voir Elise Chenier, « Oral History and Open Access : Fulfilling the Promise of Democratizing Knowledge », New American Notes Online 5 (2004) http://nanocrit.com/issues/5/oral-history-and-open-access-fulfilling-promise-democratizing-knowledge/ ; Elise Chenier, « Privacy Anxieties : Ethics versus Activism in Archiving Lesbian Oral History Online », Radical History Review, 122 (mai 2015), 129-141 ; Cahal McLaughlin, « Who Tells What to Whom and How : The Prisons Memory Archive », Performance, 1, 1 (2014) : http://p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org/?p=139 ; Laura Aguiar, « Back to those walls : The women’s memory of the Maze and Long Kesh prison in Northern Ireland », Memory Studies, 8, 2 (2015) : 227-241.

- [14]

- [15]

-

[16]

Fondé en 1983 par l’administration municipale, le Centre d’histoire de Montréal (CHM) est devenu un des chefs de file à l’international en conservation muséale de l’histoire orale. Dans le cadre de l’exposition Quartiers disparus (2011-2013), par exemple, le CHM explorait l’histoire orale de la démolition de trois quartiers ouvriers pour laisser la place aux projets modernistes de l’après-guerre. En tout, 6000 photographies d’expropriation ont été prises, apportant une dimension visuelle considérable à l’exposition. En y introduisant des points de vue contradictoires et en faisant des liens explicites avec les débats contemporains sur le redéveloppement de la ville, l’exposition Quartiers disparus a réussi à dépasser le misérabilisme. Pour en savoir plus sur le CHM, voir Jean-François Leclerc, « Comment être une muse de ville au service des citoyens ? Un parcours et quelques pistes d’action », dans Museos Y Parques Natureles, Inaki Arrieta Urtizberea, dir. (Universidad del Pais Vasco, 2010) ; Jean-François Leclerc, « Memory Clinics to Enrich Common Heritage », Our Diverse Cities, 7 (printemps 2010) : 98-102 ; Paul-André Linteau et Catherine Charlebois, Quartiers disparus (Montréal, Cardinal, 2014).

-

[17]

Matthew S. Mayernick, G. Sayeed Choudhury et al., « The Data Conservancy Initiative : Infrastructure and Organizational Services for Research Data Curation », D-Lib Magazine, 18, 9-10 (septembre/octobre 2012) : www.dlib.org/dlib/september12/mayernik/09mayernik.html.

-

[18]

Kay Schafer et Sidonie Smith, « Venues for Storytelling : The Circulation of Testimony in Human Rights Campaigns », Life Writing, 1, 2 (2004) : 6.

-

[19]

Julie Salverson, « Performing Emergency : Witnessing, Popular Theatre, and the Lie of the Literal », Theatre Topics, 6, 2 (1996) : 182.

-

[20]

Sean Field, « Beyond “Healing” : Trauma, Oral History and Regeneration. », Oral History, 34, 1 (2006) : 31-42. Un bel exemple se trouve dans le projet de rapatriement visuel avec des jeunes Inuits et des Anciens. Voir : Carol Payne, « “You Hear It in Their Voice” : Photographs and Cultural Consolidation among Inuit Youths and Elders », dans Alistair Thomson et Alexander Freund, dir., Oral History and Photography, (New York, Palgrave-Macmillan, 2011).

-

[21]

Le Centre d’histoire orale et de récits numérisés (CHORN) est une unité de recherche multifacultaire de l’Université Concordia qui réunit plus de 150 professeurs, étudiants des cycles supérieurs, artistes et éducateurs affiliés autour de projets communautaires. Le Centre offre régulièrement des ateliers et des séminaires multidisciplinaires. Voir http://storytelling.concordia.ca/fr.

-

[22]

Voir Steven High, Oral History at the Crossroads : Sharing Life Stories of Struggle and Displacement (Vancouver, University of British Columbia Press, 2014). D’autres publications du projet incluent : Steven High, Edward Little et Thi Ry Duong, dir., Remembering Mass Violence : Oral History, New Media and Performance (Toronto, University of Toronto Press, 2013) ; Steven High, dir., Beyond Testimony and Trauma : Oral History in the Aftermath of Mass Violence (Vancouver, University of British Columbia Press, 2015) ; Elizabeth Miller et Michele Luchs, Mapping Memories : Participatory Media, Place-Based Stories & Refugee Youth (téléchargeable à http://mappingmemories.ca) ; Edward Little, dir., « Oral History and Performance », Édition double spéciale de alt.theatre : cultural diversity and the stage, 9, 1-2 (2011).

-

[23]

En 2014, les réponses des membres du projet ont été compilées dans un document Word et archivées dans basecamp, notre espace de gestion de projet sur le nuage informatique. Le CHORN utilise ce service depuis 2007 pour l’ensemble de ses projets et l’archivage de processus collaboratifs.

-

[24]

Emmanuelle Sonntag, ancienne directrice du volet éducation au Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal.

-

[25]

Agnès Lamarque d’Ornano, étudiante stagiaire, groupe de travail Rwanda, Histoires de vie Montréal.

-

[26]

Berthe Kayitesi, doctorante affiliée, survivante du génocide rwandais de 1994, Histoires de vie Montréal.

-

[27]

Certains défis éthiques dans la recherche par projet sont étudiés efficacement dans Natasha S. Mauthner et Andrea Doucet, « “Knowledge Once Divided Can Be Hard to Put Together Again” : An Epistemological Critique of Collaborative and Team-Based Research Practices », Sociology, 42, 5 (2008) : 971-985.

-

[28]

La première étape de construction d’une base de données est la création d’une chronologie horodatée basée sur la structure naturelle d’entrevue de questions et réponses. Toutes les balises de termes apparaissent ensuite dans le nuage de mots clés de la base de données qui peut ensuite extraire des résultats à niveaux multiples.

-

[29]

Steven High et David Sworn, « After the Interview : The Interpretative Challenges of Oral History Video Indexing », Digital Studies/Le champ numérique 1, 2 (2009) ; Erin Jessee, Stacey Zembrzycki et Steven High, « Oral History’s “Deep Dark Secret” : Conceptual Challenges in the Development of the Stories Matter Database Software », FQS : Forum Qualitative Social Research, (2010) ; Steven High, Jessica Mills et Stacey Zembrzycki, « Telling Our Stories/Animating Our Past : A Status Report on Oral History and New Media », Canadian Journal of Communications, 37, 3 (2012), 1-22.

-

[30]

D’autres entrevues ont aussi été menées en khmer, en kinyarwanda, en espagnol, en créole et en arabe.

-

[31]

Ensemble contre le génocide : comprendre, questionner, prévenir. http://genocie.mhmc.ca/fr/.

-

[32]

La plupart de ces corpus de données sont accessibles au CHORN.

-

[33]

Erin Jessee, Stacey Zembrzycki et Steven High, « Stories Matter : Conceptual Challenges in the Development of Oral History Database Building Software », FQS : Forum Qualitative Social Research (2010). www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1465 ; Steven High et David Sworn, « After the Interview : The Interpretative Challenges of Oral History Video Indexing », Digital Studies, 1, 2 (hiver 2009), www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/article/view/173.

-

[34]

Ted Palys et John Lowman, Protecting Research Confidentiality : What Happens When Law and Ethics Collide (Toronto, Lorimer, 2014).

-

[35]

Michael G. Christel et Michael H. Frisch, « Evaluating the Contributions of Video Representations for a Life Oral History Collection », dansProceedings of the 8th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries. 2008, 241-250. www.repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1373&context=compsci

-

[36]

Harry van den Berg, « Reanalyzing Qualitative Interviews from Different Angles : The Risk of Decontextualization and Other Problems of Sharing Qualitative Data », Forum : Qualitative Social Research 6, 1 (2005) ; Martyn Hammersley, « Qualitative Data Archiving : Some Reflections on its Prospects and Problems », Sociology, 31, 1 (février 1997), 131 ; Louise Corti, « Progress and Problems of Preserving and Providing Access to Qualitative Data for Social Research – The International Picture of an Emerging Culture », Forum : Qualitative Social Research,1, 3 (décembre 2000), www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1019.

-

[37]

Niamh Moore, « The Contexts of Context : Broadening Perspectives in the (Re)Use of Qualitative Data », Methodological Innovations Online, 1, 2 (2006), 21-32.

-

[38]

S. Irwin et M. Winterton, loc. cit., 4.

-

[39]

Natasha Mauthner, « Are research data a common resource ? », feminists@law 2, 2 (2012), http://journals.kent.ac.uk/index.php/feministsatlaw/article/view/60/180.

-

[40]

Joanna Bornat, « A Second Take : Revisiting Interviews with a Different Purpose », Oral History, 31, 1 (printemps 2003), 50.

-

[41]

Louise Corti, Andreas Witzel et Libby Bishop, « On the Potential and Problems of Secondary Analysis », Forum Qualitative Social Research, 6, 1, (2005) ; Mike Savage, « Revisiting Classic Qualitative Studies », Forum : Qualitative Social Research, 6, 1 (2005), http://www.qualitative-research.net.

-

[42]

Oral History Association, « History Evaluation Guidelines », www.oralhistory.org.

-

[43]

T. Geiger, N. Moore et M. Savage, op. cit., 14.

-

[44]

Michael Frisch, « Three Dimensions and More : Oral History Beyond the Paradoxes of Method », dans Sharlene Nagy Hesse-Biber et Patricia Leavy, dir., Handbook of Emergent Methods (New York, Guildford, 2008), 221-222.

-

[45]

N. Moore, loc. cit., 22.

-

[46]

Ann Laura Stoler, « Introduction », Along the Archival Grain : Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense (Princeton, Princeton University Press, 2010).

-

[47]

T. Geiger, N. Moore et M. Savage, op. cit., 25.

-

[48]

Libby Bishop, « A Proposal for Archiving Context for Secondary Analysis », Methodological Innovations Online 1, 2 (2006), 10-20.

-

[49]

S. Irwin et M. Winterton, loc. cit, 1 ; J. Bornat, loc. cit., 4753.

-

[50]

Laura Peers et Alison K. Brown, dir., Museums and Source Communities (Londres, Routledge, 2003), 1-2.

-

[51]

Ibid.

-

[52]

Kimberly Christen, « Access and Accountability : The Ecology of Information Sharing in the Digital Age », Anthropology News, (avril 2009), 5.

-

[53]

Martha Langford, Suspended Conversations : The Afterlife of Memory in Photographic Albums (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2008).

-

[54]

Tom Denison, Sue McKemmish, Andrew Waugh et Jason Eades, « The Koorie Archival System : Reconciling the Official Record with Community Knowledge », Prato CIRN Community Informatics Conference 2012.

-

[55]

Cité dans Jason Gibson, Managing Indigenous Digital Data : An Exploration of the Our Story Database in Indigenous Libraries and Knowledge Centres of the Northern Territory (Sydney, University of Technology Sydney Press, 2009).

-

[56]

Kimberly Christen, « Does Information Really Want to Be Free ? Indigenous Knowledge Systems and the Question of Openness », International Journal of Communication, 6 (2012) : 2884.

-

[57]

Ibid., 2873.

-

[58]

Kimberly Christen, « Opening Archives : Respectful Repatriation », The American Archivist, 74 (2011) : 189.

-

[59]

Ibid., 193.

-

[60]

Par exemple, voir Douglas A. Boyd et Mary A. Larson, dir., Oral History and Digital Humanities : Voice, Access, and Engagement (New York, Palgrave-Macmillan, 2014).

-

[61]

Roeland Ordelman, Willemijn Heeren, Franciska de Jong et al., « Towards Affordable Disclosure of Spoken Heritage Archives », Journal of Digital Information 10, 6 (2009).

-

[62]

Jan Nouza et al., « Large-Scale Processing, Indexing and Search System for Chech Audio-Visual Cultural Heritage Archives », 14th IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, MMSP 2012, Banff, Canada, (17-19 septembre 2012), 337. Voir aussi Willemijn Heeren et al., « Easy Listening : Spoken Document Retrieval in Choral », Interdisciplinary Science Reviews, 34, 2-3 (2009), 236-252 ; Franciska de Jong, Douglas W. Oard et Willemijn Heeren, « Access to Recorded Interviews : A Research Agenda », Journal of Computer Cultural Heritage, 1, 1 (juin 2008), 27 p.

-

[63]

Marijn Huijbregts, Franciska de Jong, « Robust Speech/Non-Speech Classifications in Heterogenous Multimedia Content », Speech Communication 53 (2011), 143-145.

-

[64]

Voir le tutoriel : http://storytelling.concordia.ca/storiesmatter/visualization-search-tool.

-

[65]

Lu Xiao, Yu Luo et Steven High, « CKM : A Shared Analytical Tool for Large-Scale Analysis of Audio-Video Interviews », Actes du colloque, atelier Big Data in the Humanities, 2013 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2013).

-

[66]

Laurier Turgeon, « Du matériel à l’immatériel. Nouveaux défis, nouveaux enjeux », Ethnologie française 40, 3 (2010) : 389-399 ; Mark Tebeau, « Listening to the City : Oral History and Place in the Digital Era », Oral History Review, 40, 1 (2013) : 25-35 ; Anne Valk et Holly Ewald, « Bringing a Hidden Pond to Public Attention : Increasing Impact through Digital Tools », Oral History Review, 40, 1 (2013) : 8-24. Pour une discussion sur deux paysages de mémoire du nord de l’Ontario, voir : Steven High, « Mapping Memories of Displacement : Oral History, Memoryscapes and Mobile Methodologies », dans Shelley Trower, dir., Place, Writing and Voice in Oral History (New York, Palgrave Macmillan, 2011) : 217-232 ; Stacey Zembrzycki, « Bringing Stories to Life : Using New Media to Disseminate and Critically Engage with Oral History Interviews », Oral History, 41, 1 (2013) : 98-107.

-

[67]

Christopher Jones et al., « Modelling Vague Places with Knowledge from the Web Modelling Vague Places with Knowledge from the Web », International Journal of Geographical Information Science, 22, 10 (2008) : 1045–1065.

-

[68]

Sébastien Caquard, « Cartography 1 : Mapping Narrative Cartography », Progress in Human Geography, 37, 1 (2013) : 135-144 ; Sébastien Caquard, S. Pyne, H. Igloliorte, K. Mierins, A. Hayes et D. R. F. Taylor, « A “Living” Atlas for Geospatial Storytelling : The Cybercartographic Atlas of Indigenous Perspectives and Knowledge of the Great Lakes Region », Cartographica 44, 2 (2009) : 83-100 ; C. Sallaberry et al, « GeoStream : Spatial Information Indexing Within Textual Documents Supported by a Dynamically Parameterized Web Service », dans Erwan Bocher et Markus Neteler, dir., Geospatial Free and Open Source Software in the 21st Century : Proceedings of the first Open Source Geospatial Research Symposium, OGRS 2009 (Dusseldorf, Springer Berlin Heidelberg, 2012), 191-210.

-

[69]

Variations Audio Timeliner, http://variations.sourceforge.net/vat/.

-

[70]

Charles Bernstein, « Making Audio Visible : The Lessons of Visual Language for the Textualization of Sound », Textual Practice, 23 (2009) : 959-973 ; Hildegard Westerkamp, « Linking Soundscape Composition and Acoustic Ecology », Organised Sound, 7, 1 (2002) : 51–56.

-

[71]

Annie Murray et Jared Wiercinski, « Looking at archival sound : Enhancing the listening experience in a spoken word archive », First Monday, 17, 4 (avril 2012), http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3808/3197.

-

[72]

Le projet Spoken Web développe une archive numérique exhaustive de la parole en histoire littéraire, http ://spokenweb.concordia.ca. Pour en savoir plus, voir le numéro spécial sur ce projet dans la revue Amodern, 4 (2015) au http://amodern.net/issues/amodern-4/.

-

[73]

Steven High, « Embodied Ways of Listening : Oral History, Genocide and the Audio Tour », Anthropologica, 55, 1 (2013) : 73-85 ; Toby Butler et Graeme Miller, « Linked : A Landmark in Sound, a Public Walk of Art », Cultural Geographies, 12, 1 (2005) : 77-88 ; Toby Butler, « Memoryscape : How Audio Walks Can Deepen Our Sense of Place by Integrating Art, Oral History and Cultural Geography », Geography Compass, 1, 3 (2007) : 360-372.

-

[74]

Simon Bradley, « History to go : Oral History, Audiowalks, and Mobile Media », Oral History, 40 (2012) :99.

-

[75]

Steven High, « Telling Stories : A Reflection on Oral History and New Media », Oral History, 38 (2010) : 101–112.

-

[76]

J.-P. Warren et S. High, « : »loc. cit., 433-56.

List of figures

Figure1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Capture d’écran de l’interface du prototype du logiciel CKM Data Visualization.

Figure 5