Abstracts

Résumé

Les politiques et l’action publiques en Afrique subsaharienne francophone soulèvent des questions quant à leur légitimité et leur efficacité. Ces questions sont généralement analysées à travers le prisme de la gouvernance et de la qualité de l’appareil administratif, ainsi que de leur impact sur les populations concernées. Dans le domaine du théâtre en Afrique subsaharienne francophone, et plus particulièrement au Cameroun, pays bilingue (le français et l’anglais sont les deux langues officielles), on observe un déséquilibre entre les mesures de financement étatiques et l’importance des subventions étrangères. Cette situation entraîne des conséquences néfastes sur le développement de l’activité théâtrale et la situation économique des artistes. Cette étude vise à examiner comment se structure cette politique de financement dans un contexte de crise du financement public des arts, et à analyser les relations entre ces organismes de financement et le Cameroun. Elle expose la portée de cette collaboration avec les pays du Nord et les organismes de coopération tels que la francophonie, l’UNESCO, la Banque mondiale, la Commission internationale pour le théâtre francophone (CITF), GIZ, l’Union européenne, la Commission européenne, les Instituts français et Goethe ainsi que les ambassades, tant pour les pays d’Afrique francophone (dont le Cameroun) que pour les artistes, principaux intervenants engagés dans cette question.

Mots-clés :

- politique publique,

- action publique,

- théâtre,

- coopération,

- financements

Abstract

Public policies and action in French-speaking sub-Saharan Africa raise questions about their legitimacy and effectiveness. These questions are generally analyzed through the prism of governance and the quality of the administrative apparatus, as well as their impact on the populations concerned. In the field of theatre in French-speaking sub-Saharan Africa, and more particularly in a bilingual country such as Cameroon (French and English are the two official languages), there is an imbalance between state funding measures and the importance of foreign subsidies. This situation has harmful consequences for the development of theatrical activity and the economic situation of artists. This study aims to examine how this funding policy is structured in a context of crisis with regard to public funding of the arts, and to analyze the relationship between these funding bodies and Cameroon. It sets out the scope of this collaboration with the northern countries and cooperation bodies such as la Francophonie, UNESCO, the World Bank, the International Commission for French-Speaking Theatre (CITF), European Union, European Commission, the French and Goethe Institutes as well as embassies, both for the French-speaking African countries (including Cameroon) and for artists, the main stakeholders involved in this issue.

Keywords:

- public policy,

- public action,

- theatre,

- cooperation,

- fundings

Article body

Introduction

En général, la continuité et la productivité des politiques publiques au Cameroun rencontrent des difficultés, souvent du fait de leur organisation financière. On observe des tensions voire des ruptures entre les politiques de développement et les politiques de financement qui les soutiennent, exécutées par l’État du Cameroun et les bailleurs de fonds. Dans un contexte de pauvreté et de gouvernance déficiente, le financement est une source récurrente de conflit entre ces acteurs. Une grande partie de la responsabilité financière du développement repose sur les aides et les prêts des organismes de coopération du Nord.

La politique culturelle du Cameroun en matière d’Arts et de Culture repose sur deux axes fondamentaux. La politique culturelle intérieure vise à promouvoir et à mettre en valeur le patrimoine de la diversité culturelle du pays, tandis que la politique culturelle extérieure consiste à promouvoir cette diversité culturelle à l’étranger et à coordonner des missions de coopération et d’action culturelle. Un élément crucial de ces politiques réside dans la répartition des responsabilités financières entre l’État du Cameroun et les institutions de financement internationales. L’objectif général est de soutenir le développement des industries culturelles et créatives locales, bien que leur contribution économique et l’aide aux artistes demeurent très marginales.

L’étude examine le cas du théâtre au Cameroun et analyse en profondeur les implications du financement dans le cadre de la coopération multilatérale entre les pays du Nord et ceux du Sud. Il apparaît que l’esthétique et la pratique théâtrales au Cameroun sont fortement influencées par l’origine du financement, ce qui limite les choix esthétiques des artistes. L’objectif de cette recherche est d’évaluer si la politique de financement du théâtre au Cameroun favorise le développement à long terme de cette discipline dans un contexte de mondialisation. Les questions secondaires abordent les risques associés à une coopération fondée sur des disparités financières et les conséquences des subventions nationales et internationales pour les bénéficiaires.

1. Problématique

Avant d’exposer les hypothèses sous-jacentes, il est nécessaire de préciser le concept de politique culturelle tel qu’il est envisagé dans le contexte de notre recherche, en s’appuyant notamment sur les travaux d’Urfalino :

La notion de politique culturelle a pour référent un moment de convergence et de cohérence entre, d’une part des représentations du rôle que l’État peut faire jouer à l’art et à la « culture » à l’égard de la société et, d’autre part, l’organisation d’une politique publique. L’existence d’une telle politique culturelle exige une force de cohérence de ces représentations, comme un minimum d’unité d’action de la puissance publique.

Urfalino, 2004 :14

Comme le précise l’auteur, et plus particulièrement par rapport au cas du Cameroun, nous verrons que l’action n’a jamais longtemps la cohérence des idées. En outre, en mettant en résonnance les représentations du rôle que l’Etat peut faire jouer à l’art et à la culture à l’égard de la société d’une part, et l’organisation d’une politique publique d’autre part, Urfalino pose que non seulement il est nécessaire que les acteurs partagent une vision commune, mais aussi que l’action de l’Etat soit commune et cohérente. Cependant, dans la quête de cohérence entre les objectifs et les stratégies déployées pour les atteindre, les États africains, notamment le Cameroun, rencontrent des difficultés à maintenir un équilibre productif. On observe également, comme le suggèrent les rapports de l’Organisation internationale de la francophonie sur les profils culturels des pays du Sud (CEMAC et UEMOA[2]), la présence d’un déterminisme sous-régional. Celui-ci est fondé sur des facteurs partagés contribuant à l’échec des politiques culturelles en Afrique : le sous-développement institutionnel et infrastructurel, la faible allocation de ressources étatiques dans le domaine des arts et de la culture, les pratiques de réseautage, la corruption, les défis sécuritaires, la non-observation des normes et conventions, parmi d’autres aspects.

Pour identifier les spécificités de cette coopération, plusieurs hypothèses sont examinées. À la suite de l’examen de la politique gouvernementale sur le théâtre, l’hypothèse centrale admet que le théâtre au Cameroun est confronté à un déficit de ressources financières pérennes, tant du côté des artistes que de l’État. La première hypothèse secondaire avance que l’implication limitée de l’État dans la promotion du théâtre pourrait engendrer un déséquilibre relationnel, potentiellement irréversible, entre les mécènes et les dramaturges. Cette hypothèse est étayée par les contraintes budgétaires persistantes du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, qui ne dispose pas des ressources adéquates pour soutenir durablement les artistes. La seconde hypothèse subsidiaire suggère que les flux financiers provenant de sources non gouvernementales, destinés à pallier le déficit d’assistance publique, renforcent les déséquilibres géopolitiques entre puissances dominantes et dominées, favorisant l’extension d’une culture au détriment d’une autre. Il est question ici de l’intersection entre la suprématie culturelle et le paternalisme culturel.

Afin de conduire une analyse approfondie, notre étude se concentrera sur deux aspects majeurs du secteur théâtral : le financement des productions artistiques (spectacles de théâtre) et le financement des festivals de théâtre au Cameroun. Cette recherche repose sur une enquête menée auprès de plusieurs compagnies théâtrales camerounaises et est alimentée d’entretiens et de questionnaires visant à recueillir des informations sur l’origine de leurs ressources, de leurs réseaux, des montants de financement reçus pour des projets de création, des critères de sélection de ces financements, des raisons de leur implantation géographique, de la nature de leurs activités (notamment la distinction entre les productions sur commande et celles issues de leurs propres répertoire, ou théâtre d’auteur).

2. Les facteurs inhérents aux politiques de financement du théâtre

Pour comprendre réellement la problématique des politiques de financement dans le domaine du théâtre, il convient de s’appuyer sur deux principaux facteurs : le facteur économique et financier, et le facteur politico-historique.

2.1 Le facteur politico-historique

En substance, l’angle d’analyse politico-historique conçoit que le contexte de dégradation des politiques de financement et le rôle de l’État du Cameroun dans cette situation datent de la fin des années 1950. Cette dégradation est par ailleurs ponctuée d’actes de censure en tous genres. On note qu’à cette période marquée par l’accession au pouvoir du tout premier Président de la République du Cameroun Ahmadou Ahidjo, en 1958, le théâtre fait partie des domaines artistiques qui connaissent des mutations politiques profondes et tendues aussi bien du point de vue légal que dans sa pratique. Néanmoins, les relations entre les artistes du théâtre et l’État, qui, à cette période, s’impose comme étant le principal régulateur et soutien financier de la pratique du théâtre, ont toujours été très mitigées. Pour paraphraser Fofié, les relations entre l’État camerounais et le théâtre n’ont pas toujours été harmonieuses. Elles vont de la censure à la législation quelque peu stricte en passant par l’indifférence, la récompense, l’aide, la création d’un théâtre national, le concours financier à l’organisation des festivals de théâtre, la création d’une section des arts du spectacle dans les universités d’État de Yaoundé I, de Douala, de Dschang, de Buea et de Maroua. (Fofié, 2011 :52)

Le théâtre a évolué d’une forme artistique respectée, mais limitée dans son influence sur les populations, à un art considéré comme extrêmement subversif, capable de remettre en question la légitimité de la parole gouvernementale.

Fofié, en citant Kom, explique que :

Au Cameroun, Ahmadou Ahidjo qui est arrivé au pouvoir en 1958 s’inspire des méthodes de ses maîtres pour édicter dès le lendemain de l’indépendance la terrible Ordonnance de 1962 portant répression de la subversion. Suivront la loi N° 67/LF/18 du 21 décembre 1966 sur la liberté de presse, la loi N° 67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté d’association et le décret N° 79/390 du 22 septembre 1979 instituant la charte culturelle du Cameroun. Autant de textes dont l’objectif essentiel est de réduire au maximum (sic) la liberté d’expression et d’éteindre la vie théâtrale en enfermant les manifestations culturelles de ce genre dans les locaux des établissements scolaires ou universitaires, les troupes formées par les élèves et les étudiants étant régies par les textes créant leur institution d’attache.

Fofié, 2011 :52

Fofié ajoute également que les représentations théâtrales ne sont autorisées qu’après un quitus de l’autorité préfectorale de la place précédé d’un visionnage des agents commis à cet effet par le ministre de l’Information et la Culture[3]. (Fofié, 2011 :52-53)

Au milieu de tous ces actes de censure directs vis-à-vis du théâtre, notamment, on note que l’une, voire la forme la plus sévère de censure est la censure financière comme le précise Fofié en citant Kom. Selon Fofié, il s’agit de sevrer une structure théâtrale de subsides qu’elle devrait recevoir pour être performante[4]. (Fofié, 2011 :53)

Toutefois, il est établi que l’État du Cameroun a fréquemment financé le secteur théâtral, bien que les montants de ces subventions, octroyées il y a longtemps, restent en grande partie inconnus. Cela souligne cependant le manque de soutien financier substantiel de l’État dans la promotion du domaine théâtral, ce qui permettrait de répondre aux besoins minimaux des artistes sur le plan des infrastructures[5] et des formations, ce qui entraîne des conséquences non négligeables. Pour Jack Lang, il s’agit notamment d’un problème structurel qui dénote surtout d’un manque de volonté politique de la part des tats africains de développer le théâtre, y compris de le financer. Il le traduit en ces termes :

Les gouvernements de ces pays (pays en voie de développement) ont des tâches plus urgentes à accomplir que de faire progresser le théâtre. Une fois édifié et mis en place un théâtre dans la capitale, très souvent pâle imitateur du théâtre de l’ex-colonisateur, le gouvernement d’un pays pauvre abandonne l’activité théâtre aux commerçants et affairistes.

Fofié, 2011 :53

Deux points principaux doivent être pris en considération dans les déclarations de Lang. Le premier aspect est le manque de vision politique en faveur du théâtre. Il s’agit de comprendre que le théâtre pour l’État du Cameroun en l’occurrence ne représente pas un domaine d’activité porteur et susceptible de générer le développement. Par ailleurs, la perception politisée du théâtre, qui est déjà peu favorisée par les autorités gouvernementales en raison de son potentiel de sensibilisation, conduit à ce que le théâtre soit actuellement le secteur le plus négligé au sein des industries culturelles et créatives au Cameroun.

Dans une démarche similaire à celle de Lang, Tafor[6] effectue une analyse critique qui révèle la corrélation entre l’augmentation de la dépendance des artistes camerounais à l’égard des subventions étrangères et l’incohérence de la politique culturelle du Cameroun avec son environnement socioculturel natif :

Also, there is a link between the subventions and the way our cultural policy was made. It is definitely intricately linked because the cultural policies that are in place are definitely not the best. But some of our policies are good, most of them are outdated policies that need to be upgraded and brought to society, to the reality, the reality we are living or facing at the moment. Most of the things we have are policies that were put in place by Ahmadou Ahidjo. And how then do you expect policies from the 1970s, and then maybe sometimes they were retouched in the 1980s, and you expect those policies to apply now in 2020 with the different realities that we are facing underground ? So some of those policies need to evolve, so yes, for the cultural policies, I do think most of them have a problem : number 1, they need to be revamped. Number 2, they need to be reasserted. Number 3, when they have been reasserted, they need to be adapted to the certain of Cameroon now, not just Cameroon, but Cameroon now. Because some of the policies are policies that were picked left and right from different countries then put in our policies together here, then they cannot function properly in our society.

Tafor Ateh, 2020

En analysant comment s’opère la décontextualisation de la politique culturelle locale, Tafor met en perspective les risques potentiels pour l’ensemble des acteurs et même pour le pays. Pour les compagnies de théâtre camerounaises en particulier et africaines en général, les conséquences d’une telle erreur d’appréciation de contextes sont considérables. En effet, et pour faire écho aux propos de Lang, Etienne Minoungou estime que :

La plupart des états africains se sont effectivement enfermés (à cause de leur extraversion qui symbolise, de plus en plus fréquemment, leur dépendance budgétaire vis-à-vis de bailleurs de fonds qui en viennent à conduire des pans entiers de l’action publique) dans des visions opérationnelles à court terme. Ces perspectives, souvent exogènes, les empêchent à la fois de se projeter dans des stratégies à moyen et long terme et d’accorder une place centrale aux réflexions proposées par des forces vives internes (les créateurs et les penseurs locaux). La fixation d’objectifs à court terme, assortis d’indicateurs objectivement mesurables et chiffres très concrets (augmenter de x % le nombre de fillettes fréquentant l’école primaire ; diminuer de x % le taux de séropositivité au VIH/SIDA dans telle région…) ne peut s’appliquer au secteur culturel et permettre de mesurer sa contribution au bien-être des populations africaines. En effet, ni le nombre de pièces de théâtre montées ni le temps de production d’ouvrages ou de publication d’articles ne permet de conclure que du « sens » a été créé, que des citoyens ont réfléchi, plus profondément à leur place dans la société ou aux évolutions du monde qui les entoure[7].

Minoungou 2015 :14-15

Le deuxième aspect crucial concerne les commerçants et les affairistes, mentionnés par Lang. Parmi les artistes, on remarque que certains ne possèdent pas de qualification conventionnelle dans le domaine du théâtre. Néanmoins, ils possèdent une expérience professionnelle en tant qu’autodidactes. Pour d’autres, leur travail artistique laisse percevoir un certain amateurisme qui affecte la fréquentation des salles de spectacle, enregistrant ainsi une faible affluence du public. Dans ce contexte, il s’agit surtout de la qualité de l’image de l’ensemble des compagnies de théâtre locales face aux organismes de financement du théâtre et sur les scènes théâtrales internationales. Ainsi, la question de la compétitivité des artistes à l’échelle internationale y compris auprès des bailleurs de fonds, touche autant à la qualité du travail artistique qu’au professionnalisme de la compagnie de théâtre[8]. Également, cela souligne la pertinence de l’externalisation et de l’extraversion des réseaux de financement des compagnies de théâtre. En dépit des variations dans les intérêts et les critères d’attribution des subventions d’un organisme à un autre, les artistes ne peuvent s’en passer, comme l’affirme Daheu[9] :

Disons que les intérêts divergent, mais tout le monde veut faire des profits en tous genres c’est sûr. Ne serait-ce qu’en termes de visibilité… Également la manière de demander compte beaucoup. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Mais surtout c’est très bien que ces structures s’y mettent et soutiennent les artistes, surtout au Cameroun, les artistes ne peuvent pas se permettre de cracher dessus.

… Oui nous bénéficions des aides publiques, et quand je dis publiques ça n’a rien à voir avec l’État, il faut le préciser, pour moi public c’est institutionnel, des structures internationales parmi les quelques-unes que j’ai citées. Public aussi ça peut être des institutions au Cameroun, de plus en plus il y a des institutions, je veux dire des entreprises beaucoup plus…, qui essaient de participer, de soutenir la chose artistique même comme c’est à tête chercheuse. Privées il y en a aussi, mais c’est peu, pour une estimation on va dire 80-20, 80 pour les aides publiques et 20 pour les aides privées.

Daheu 2023

Allant dans le même sens que Daheu, Kwégoué[10] avance une analyse plus sévère du financement du théâtre par l’État du Cameroun :

Pour tout dire, l’État n’a jamais soutenu ma compagnie. Les relations avec les structures internationales sont plus avantageuses et plus accessibles, c’est malheureux de le dire, mais c’est la vérité. Je compte plus sur l’extérieur que sur mon pays. Je peux estimer tout ceci à 0 aide de l’État. 40 % d’aide de l’extérieur. 60 % de la compagnie.

Kwégoué, 2023

D’un point de vue investigatif, Niangouna[11] apporte une validation supplémentaire et une contribution substantielle à l’analyse de ses collègues, en se basant sur l’exemple spécifique de la pratique théâtrale en République du Congo.

On ne fait pas un spectacle avec des cacahuètes ni avec sa bonne foi. (…) Je demande de l’argent à Total comme je demande de l’argent à l’Institut français. Il faut arrêter de jouer à la mémoire courte. Que sont les massacres de Elf par rapport aux massacres de la France en Afrique ? Personne ne me pose la question quand je demande de l’argent à l’Institut français[12].

Giraud, 2016

2.2 Le double facteur économique et financier

Sur le double plan économique et financier, la situation du théâtre et de ses artistes pose effectivement un problème majeur. Il s’agit de la précarité généralisée à l’échelle locale dans un domaine d’activité bénéficiant pourtant d’une meilleure rétribution morale et financière à l’international, y compris par le biais des festivals. Les festivals de théâtre représentent généralement une dimension considérable de l’activité des compagnies de théâtre. Les festivals de théâtre sont d’autant plus importants que c’est à l’occasion de ceux-ci que de nombreux artistes peuvent se voir offrir la chance de valoriser leur travail artistique, et même d’enfin recevoir la reconnaissance méritée pour certains. Pourtant, la question de l’existence et de l’intérêt des festivals de théâtre au Cameroun pose plusieurs autres problèmes.

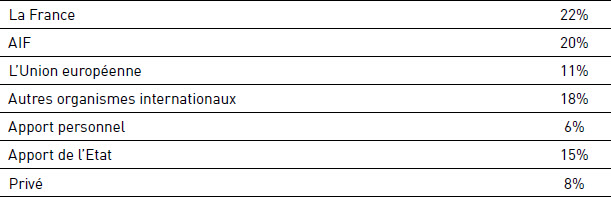

Premièrement, on remarque l’absence de festivals internationaux de théâtre à fort rayonnement ou impact comme le FITHEB, Les Recreatrales et le FITB[13], notamment. Le dernier plus grand festival international de théâtre du Cameroun nommé RETIC[14] et créé en 1990 par Ambroise Mbia à Yaoundé était financé à hauteur de 86 % par des subventions étrangères. (Essako Eloumou 2014 : 105-107).

Aujourd’hui, il existe très peu de festivals de théâtre au Cameroun. Ceux qui sont encore en activité ont un impact assez limité. Pis encore, ils sont majoritairement l’initiative d’artistes disposant de très peu de moyens et n’étant que très peu soutenus financièrement dans leurs projets.

À ce sujet, Kasbarian fait écho aux affirmations de Lang en appuyant que :

Les festivals au Cameroun impliquent généralement des structures artistiques et culturelles fonctionnant au projet et dont l’horizon de vie ne dépasse guère l’achèvement du chantier en cours. On est très souvent en présence de petites entreprises à structure collégiale, mais avec des insuffisances managériales, préoccupées essentiellement par leur projet artistique, y consacrant l’essentiel de leurs ressources et négligeant les fonctions managériales classiques au profit des fonctions artistiques… Ces festivals naissent de passions de quelques acteurs culturels, mais surtout du besoin véritable de trouver des solutions multiples aux problèmes de diffusion.

Kasbarian 2008 :20-21

Kasbarian souligne ainsi des difficultés d’ordre organisationnel en ce qui concerne la mise sur pied et la tenue des festivals de théâtre au Cameroun. Il démontre en outre comment le mode de fonctionnement des artistes qui repose essentiellement sur de la débrouillardise affecte finalement la qualité de leur travail et de leurs projets. Par ailleurs, il fait remarquer, au sujet de l’aide étatique et de l’aide internationale, que :

Longtemps les festivals ont fonctionné dans l’informel. Jusqu’en 1998, l’État n’avait pas porté un intérêt réel aux initiatives privées visant à l’organisation des festivals. Le décret présidentiel du 5 décembre 2001 portant création d’un compte d’affectation spécial a permis le financement de certains festivals. Ce compte permet de subventionner la création et la diffusion des oeuvres, de concourir à l’édition ou à la diffusion des oeuvres littéraires, d’aider à la création et à la modernisation des organismes de gestion collective, de garantir des prêts consentis par les établissements de crédit, de décerner des prix, d’allouer des secours aux conjoints ou aux descendants des artistes décédés, de contribuer au financement d’organismes de la solidarité professionnelle.

Le financement des festivals de théâtre au Cameroun provient en grande partie des organismes de la coopération bilatérale et multilatérale (en moyenne 60 %). Ce soutien est manifeste à travers les actions de la France et précisément du Service de coopération et d’action culturelle, Les Centres culturels français et les alliances franco-camerounaises ; l’Union européenne (par le biais du Programme de soutien aux initiatives culturelles (PSIC) aujourd’hui arrêté ; l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Culture France, la fondation Africalia, la fondation Ford, la Commission internationale du théâtre francophone (CITF). Ce soutien s’est limité souvent à la prise en charge des billets d’avion et autres charges liées au transport des compagnies artistiques. Cette aide a entraîné une grande dépendance des festivals au Cameroun vis-à-vis de ces financements extérieurs.

Kasbarian 2008 :22

En effet, malgré la dimension vitale des festivals dans le développement de l’activité théâtrale, très peu d’initiatives étatiques en faveur de leur développement et de leur soutien sont enregistrées. D’ailleurs, le Cameroun est loin d’être un cas isolé sur le continent :

Un faible engagement des États et des partenaires nationaux dans le théâtre est commun à l’ensemble des pays du continent qui n’en font pas une priorité, même si le secteur privé soutient le théâtre dans les pays anglophones. La filière théâtrale est fragile, éphémère et peu rentable économiquement.

Rapport final Commission européenne, 2003 :16

Toujours en ce qui concerne les mesures de financement internationales dans le domaine du théâtre, notamment dans le cadre des festivals de théâtre, Essako Eloumou (2014 :106) propose une analyse de la situation financière des festivals de la zone francophone au Cameroun, notamment. De son analyse, il ressort que les festivals de théâtre dans cette zone doivent leur vitalité essentiellement aux organismes de la coopération internationale. Aussi dresse-t-il le tableau suivant :

Tableau 1

Dépendance financière des festivals de la zone francophone

Ce tableau démontre non seulement que les festivals de théâtre au Cameroun, notamment dans la zone francophone, sont largement subventionnés par les organismes internationaux et par les différents états et organisations avec lesquels le Cameroun entretient des relations diplomatiques. Ce fait est également confirmé par Mbala Bengoula, l’organisateur du festival Fatea au Cameroun.

… Rappelons qu’il n’existe aucun festival de ce genre au Cameroun en dehors du Fatea. On est obligé de l’organiser une fois l’an non seulement par ce qu’il existe une seule journée internationale de l’enfant africain, mais aussi parce que nos moyens financiers pour son organisation sont limités. Depuis trois ans le Fatea n’a bénéficié d’aucun financement. Je loue l’initiative du président de la République qui met un milliard de FCFA à la disposition du ministre des Arts et de la Culture pour le financement des événements de ce genre. À mon niveau, je n’ai reçu aucun radis jusqu’ici. Donc, le Fatea s’organise avec les fonds collectés au sein de l’Association Bengoula internationale. Heureusement que nous avons comme partenaire le groupe Editif de Paris qui fabrique des dictionnaires. Il nous soutient dans cette organisation[15].

Mbala Bengoula 2009

Ainsi, le Fatea, comme bien d’autres festivals de théâtre camerounais avant lui, dépend beaucoup des aides étrangères dont il ne saurait se passer en raison d’un manque d’appui financier conséquent de l’État. Ce financement est, en outre, un des avantages de la politique culturelle extérieure du pays qui encourage des initiatives de financement ou d’investissements dans des projets à caractère artistique et/ou culturel. Ce tableau démontre également la possibilité selon laquelle sans les subventions internationales, le théâtre au Cameroun de manière générale, et les festivals en particulier, serait susceptible d’être encore plus en difficulté au vu du très faible investissement étatique. En outre, comme le suggère une fois encore le rapport de la Commission européenne, l’extraversion des réseaux de financement des compagnies se justifie par un faible investissement de l’État du Cameroun voire des États africains dans l’ensemble :

En Afrique anglophone et lusophone, l’aide à la production est essentiellement privée. Côté francophone, le soutien est essentiellement public et presque exclusif sur des productions intercontinentales, ce qui semble en contradiction avec l’économie générale des moyens du théâtre africain. L’alternative de « survie » des troupes réside souvent dans la production d’un théâtre au service des ONG, des programmes internationaux de développement, ou plus rarement au service des productions télévisuelles régionales.

Rapport final Commission européenne 2003 :18

Effectivement, dans les pays d’Afrique noire francophone, l’État est supposé jouer un rôle prépondérant en tant qu’investisseur principal dans le développement des industries culturelles et créatives, conformément aux conventions nationales et internationales auxquelles il adhère. Citons notamment la convention UNESCO-FIDC de 2005, qui vise à promouvoir et à développer les expressions artistiques et culturelles par le biais de la croissance des industries culturelles et créatives et de la charte de la renaissance culturelle africaine. Pourtant, il est indéniable que certains des États africains ayant ratifié ces traités, notamment le Cameroun, ne s’y conforment pas systématiquement, ce qui contribue à l’accroissement de la vulnérabilité dans le domaine des arts et de la culture.

Un dernier aspect, non moins important, est l’apport personnel des artistes qui sont souvent les initiateurs de ces projets. L’apport des artistes pour mettre sur pied leurs propres projets se présente sous plusieurs formes (ressources humaines, financières, matérielles, logistiques, compétences diverses en l’occurrence). Mais on note que l’apport financier que provient des ressources personnelles des artistes, qui sont elles-mêmes issues d’un cumul d’activités artistiques et extra-artistiques. Cela est tout aussi vrai dans le domaine du cinéma en Afrique noire francophone, comme le suggère Forest :

S’il ne peut tout financer sur ses ressources propres, le producteur doit garantir l’ensemble du financement de l’oeuvre par des apports soit monétaires, soit en nature. L’apport monétaire résulte du cumul de plusieurs sources : fortune personnelle ou familiale, prêts d’amis, bancaires ou d’institutions, des crédits de fournisseurs et d’éventuels coproducteurs, etc.

Forest 2018 :112

Plus important encore, l’apport financier dans le domaine du théâtre au Cameroun est non seulement une source de tension quotidienne pour les artistes, mais aussi l’une, si ce n’est la plus importante, des plus grandes sources d’appauvrissement voire de cessation d’activités des artistes déjà en situation de grande précarité financière.

Pour revenir sur les financements octroyés ou supposés l’être par l’État du Cameroun, il est difficile pour de nombreux artistes d’en retracer l’historique. Et pour cause, pendant que certains artistes reconnaissent en avoir bénéficié à un moment donné de leur carrière dans le cadre de la production de leurs spectacles, d’autres encore font remarquer que ces financements sont très rares et difficiles à obtenir. Toutefois, lorsqu’il en existe, ils semblent plutôt profiter à certains artistes en fonction de leurs affinités politiques et sociales plutôt qu’à d’autres.

2.3 Les outils de la politique étatique dans le financement du théâtre au Cameroun

L’un des importants instruments de soutien à la politique culturelle du Cameroun est le Compte spécial d’affection en soutien à la politique culturelle (CASSPC). Il a été créé le 5 décembre 2001 par décret présidentiel. Comme le faisait remarquer Mbala Bengoula du festival Fatea, il s’agit d’un compte doté annuellement d’un montant d’un milliard de francs CFA[16] par le ministère des Finances. Au moment de sa création, ce compte hors budget placé sous la gestion du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun avait pour but, entre autres choses, de renforcer la politique de financement des projets et le développement dans le domaine des Arts et de la Culture. Mais du fait de plusieurs problèmes de gestion, celui-ci peine à être pleinement efficace dans son rôle. Récemment, en 2020[17], la Loi des finances portant organisation des comptes spéciaux d’affectation est intervenue dans le cadre des actions mises en place afin de promouvoir la bonne gouvernance et réduire les dépenses de l’Etat. Cette loi stipule notamment que toute administration ou tout ministère détenteur d’un compte spécial d’affectation, comme cela est le cas pour le ministère des Arts et de la Culture, doit en assurer lui-même l’approvisionnement[18]. L’application de cette mesure est alors conjointement assurée par le ministère des Arts et de la Culture d’une part, et les ministères des Finances (Minfi), de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) d’autre part, qui exercent leur droit de contrôle sur la gestion de ce compte en particulier, ajoutant ainsi une difficulté à ce département ministériel déjà peu productif.

Du point de vue administratif, plus précisément en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement général du ministère des Arts et de la Culture et l’efficacité de son action sur le terrain en matière de politique culturelle, plusieurs manquements sont à relever. En effet, le rôle des délégations régionales et des délégations départementales des Arts et de la Culture, dans une logique de proximité avec les artistes, semble très peu pertinent pour une grande majorité des artistes du théâtre. Et pour cause, la centralisation de la gestion financière au niveau de l’administration centrale selon les artistes pose problème. Ces derniers font état de ce que certaines demandes de financement adressées aux délégations régionales et départementales des Arts et de la Culture se heurtent souvent à des refus pour cause de budget insuffisant. Selon ces artistes, il leur est alors souvent demandé de s’adresser à l’administration centrale à Yaoundé. D’ailleurs, l’ampleur des difficultés financières rencontrées par les artistes dans le domaine du théâtre est telle que l’on comptabilise trois principaux foyers d’activité théâtrale au Cameroun.

3. De la géographie de l’activité théâtrale au Cameroun

Trois principaux foyers d’activité théâtrale se distinguent au Cameroun. D’abord, le premier foyer d’activité théâtrale dit de forte densité rassemble pratiquement les deux tiers des artistes interrogés dans le cadre de notre étude, contre un tiers pour les deux autres foyers d’activités théâtrales (soit dix-huit compagnies de théâtre). Il s’agit donc d’artistes implantés principalement dans les villes de Yaoundé (région du Centre), de Douala (région du Littoral)[19]. Ensuite, le second foyer d’activité théâtrale, dit de moyenne densité, comprend les artistes implantés dans des villes telles que Bafoussam (région de l’Ouest), Bamenda (région du Nord-Ouest), Buea (région du Sud-Ouest). Enfin, le dernier foyer d’activité théâtrale, dit de faible densité, est composé d’artistes localisés dans d’autres villes du pays. Par ailleurs, il convient de souligner que le choix d’implantation des artistes dans les principales villes de Yaoundé et Douala se justifie par le fait que ces villes dites d’abondance culturelles sont également celles qui comptent le plus d’infrastructures culturelles (salles de spectacles et de cinéma notamment)[20]. Ces villes sont pour ainsi dire plus propices à la réussite économique et artistique de ces artistes. Or, parmi les conséquences de ce cloisonnement des artistes au sein de ces différentes aires d’activité théâtrale, on peut citer l’exode économique. Celle-ci s’effectue vers des villes et des pays dits d’abondance culturelle à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Ousmanou Sali[21] expose les raisons sous-tendant sa décision de déménager de Garoua à Yaoundé en 2010 :

C’était une immigration économique, qui visait surtout à me rapprocher des hommes du métier parce qu’il y a plus d’activités artistiques, plus de festivals et beaucoup d’artistes du monde passent souvent par là. Alors qu’à Garoua, on compte les projets internationaux, théâtralement parlant[22].

Sali, 2014

Les foyers d’activité théâtrale autant que la centralisation de la gestion financière par l’État posent un problème majeur du point de vue institutionnel. Il s’agit des limites d’un état jacobin ou centralisé. Dans ce contexte, l’État centralisé du Cameroun se caractérise notamment par un fonctionnement en vase clos, avec des acteurs politiques à la tête de l’État dont les relations sont déterminées le plus souvent par des affinités politiques ou des liens de parenté. De surcroît, l’ensemble de leurs actions converge le plus souvent vers les intérêts d’un seul et même groupe d’individus privilégiés. Aujourd’hui, les notions de décentralisation, de décentrement et de démocratisation culturelle, par exemple, qui impliquent l’idée de la délégation de gouvernance semblent ne pas trouver leur place dans le paysage des politiques publiques au Cameroun. Et pour cause, les outils nécessaires à leur mise en application, à savoir la volonté politique comme point de départ de toute action dans ce sens, manquent ou sont inefficaces.

Or, la coopération multilatérale aujourd’hui, pour les pays africains en général, et pour le Cameroun en particulier, notamment dans le cadre des relations Nord-Sud, met en lumière de nombreux aspects conflictuels qui interrogent globalement la souveraineté du Cameroun, notamment sur le plan culturel. Néanmoins, il convient de préciser, par rapport au domaine du théâtre, que le choix de financement et l’impact de celui-ci sur le théâtre sont très largement déterminés par le positionnement de l’État vis-à-vis du théâtre et de ses artistes. On note par ailleurs qu’il s’agit d’un choix des autorités gouvernementales de ne pas véritablement financer le théâtre, et donc de ne pas en faire une priorité. Tafor dissipe toute incertitude quant à la motivation de l’État camerounais à restreindre financièrement l’activité théâtrale et ses artistes :

Politicians don’t like theatre ; in fact, they hate it. They don’t care about theatre. Theatre talks to them and hits them in the face, especially during the 1990s. Politicians don’t want to see that mirror (theatre). Because you are telling them you are bad politicians, you are bad government, you are bad in your management, and they don’t want to hear that. Remember that in the 1990s, theatre was actually banned from the University of Yaoundé I specifically. Because of the production of Bate Besong’s “Beasts of No Nation”, and Bole Butake directed that play. Bole Butake himself was arrested. There was actually a riot on this campus. In fact, theatre has power, and that is why politicians fear theatre ; they don’t want to hear about it. And at that time, that is when you got to know that politicians hate theatre. Because I remember what Bole Butake told me : someone wrote a report and sent it to the president of the republic and people got arrested. The person who sent the report was promoted as secretary general at the presidency. So, if politicians love theatre, they want to use it at their own ends, they want to use it for propaganda, to promote their own agenda. So politicians do not function well with theatre, not only in Cameroon but all over the world. They do not love the theatre because the theatre is always putting the mirror in front of them, telling them this is who you are.

Tafor Ateh, 2020[23]

En choisissant d’exercer une politique de contrôle absolue sur l’activité théâtrale et les artistes, l’État cède plus de place, d’un point de vue politique, aux organismes de la coopération. De leur côté, ces derniers exercent un pouvoir financier absolu qui résulte parfois en une domination à la fois culturelle et politique dont les conséquences sont particulièrement néfastes pour les pays dominés. Ceci est d’autant plus intéressant que nombre de pays africains tentent d’emboîter le pas au développement et de sortir de ce qui a toujours été perçu comme une sorte de paternalisme étranger sur ces pays. Or, le cas du théâtre indique le long chemin à parcourir dans ce sens. Il se pose encore la question de la nécessité pour le Cameroun de définir une politique de financement des arts et de la culture susceptible d’autonomiser non seulement les artistes, mais aussi de participer au développement national par la diversité culturelle du pays. Mais, au contraire, on observe que dans leur quête de financement et dans un contexte de crise de l’aide à la création doublé d’un mutisme permanent de l’État, les artistes ont tendance à se soumettre à des exigences politiques et esthétiques qui vont parfois à l’encontre de leurs convictions personnelles afin de bénéficier des financements dont ils ont besoin.

3.1 Stratégies de valorisation et logiques festivalières locales et régionales

De même, en ce qui concerne les festivals de théâtre, on peut dire que malgré leur essor dans certains pays de l’Afrique noire francophone tels que le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, il n’existe pas toujours une stratégie de promotion et de valorisation pérenne comme le fait remarquer le rapport sur les festivals de théâtre en Afrique subsaharienne :

L’Afrique francophone propose un modèle de développement culturel largement inspiré du modèle français… Les festivals de théâtre en Afrique au sud du Sahara s’organisent dans un environnement politique globalement marqué par un désengagement des États à l’égard du spectacle vivant. Dans les pays francophones, le théâtre reste dans un concept de service public, accessible, traditionnellement subventionné par les institutions et enseigné avec peu de moyens. Dans les cursus scolaires et universitaires des pays anglophones, le théâtre bénéficie de soutiens forts du côté du secteur privé et souvent symbolique du côté du secteur public. Les festivals dans l’espace anglophone s’inscrivent dans un tissu économique plus diversifié et plus favorable avec une propension à la rentabilité économique des festivals souvent pluridisciplinaires, payants, liés à une notion de théâtre plus large et couplée à l’économie touristique.

Rapport Kyrnea, Odas Africa 2003 :20-21

Cette logique festivalière également connue aux festivals de théâtre au Cameroun a souvent été l’une des raisons de leur disparition. En effet, plus qu’une institution ou un cadre de promotion des arts et de la culture, le festival de théâtre est souvent vu comme une occasion de mettre en avant des artistes et des pratiques théâtrales diverses sans toutefois envisager concrètement leur développement en dehors de ces festivals, condamnant ainsi les artistes et leurs activités à ne s’épanouir que le temps d’une manifestation festivalière éphémère et pas nécessairement rentable.

Pourtant, le secteur de la culture (et celui du théâtre, plus particulièrement) apparaît comme le lieu de nouveaux enjeux majeurs. Face à la concurrence répandue par la puissance médiatique des pays dits développés vers les pays dits en voie de développement, on note par exemple un enjeu essentiel, celui de la préservation de la diversité. Cet enjeu revêt une importance capitale étant donné les défis croissants posés par les phénomènes de mondialisation et de globalisation, pour lesquels les pays africains, comme le Cameroun, sont confrontés à une insuffisance de ressources pour y faire face. Pis encore, le manque de moyen financier en fait des cibles ou des marchés facilement accessibles pour d’autres pays qui offrent des subventions indisponibles localement. Ainsi, les tensions financières deviennent un moyen de pression politique sur les artistes et l’État pour conforter une politique d’uniformisation.

3.2 L’impact des tensions financières croissantes sur le développement du théâtre au Cameroun

Le théâtre camerounais et ses artistes subissent des tensions financières internes et externes permanentes qui conditionnent globalement l’activité théâtrale locale. On note de ce fait l’essor du théâtre de sensibilisation[24], qui trouve son développement dans l’abondance des subventions étrangères qu’il apporte. Il est également perçu comme un genre théâtral au « service des organisations non gouvernementales » qui comptent parmi ses principaux bailleurs de fonds. Cet essor est tel que le théâtre d’auteur est aujourd’hui un théâtre de moins en moins pratiqué, car il nécessite un apport financier personnel conséquent de la part de l’artiste, et n’offre aucune réelle garantie. Ainsi, même si la mondialisation et, plus loin, l’uniformisation présentent un avantage financier considérable pour les artistes qui peuvent voir leurs projets financés, et accéder aux scènes théâtrales internationales il reste qu’en réalité, et à cause du sous-développement économique, technologique et infrastructurel ce dynamisme des échanges mondiaux de biens culturels est très cloisonné et particulièrement inégalitaire.

Ce déséquilibre est d’autant plus visible et profond qu’il est lui-même issu d’un problème de rythmes : le rythme de l’évolution de la culture africaine contre le rythme de l’évolution de la culture occidentale. On observe d’un côté des industries culturelles et créatives embryonnaires et peu productives en Afrique pour la plupart des pays, et de l’autre, des industries culturelles et créatives largement plus développées et productives. Dans un contexte de dépendance accrue aux financements étrangers pour les artistes africains, il est difficile de parler de concurrence. Il s’agit davantage d’une relation paternaliste dans laquelle les organismes de la coopération semblent résolus à « apporter de l’aide » aux artistes africains dans le besoin. Une aide qui n’est pourtant pas sans conditions des points de vue esthétique, thématique, politique, et même relationnel. En effet, les artistes doivent redoubler d’efforts pour s’adapter aux critères de ces bailleurs de fonds en tout point. Ce qui en fait des compagnies de théâtre très dépendantes financièrement, et plus enclines à perdre ce qui constitue leur originalité respective au profit de ces subventions considérables.

Conclusion

En définitive, le problème posé par le manque de politique de financement du théâtre au Cameroun présente un large éventail d’enjeux liés les uns aux autres. L’inefficacité de la politique culturelle du Cameroun, sans oublier le rôle prépondérant de l’État du Cameroun démissionnaire vis-à-vis du développement du théâtre, constitue un ensemble de facteurs s’inscrivant en défaveur d’une relation plus ou moins équilibrée entre les bailleurs de fonds internationaux et les bénéficiaires (les artistes et l’État). Aujourd’hui plus que jamais, entre la faiblesse des politiques culturelles nationales, le manque d’infrastructures et d’investissements, le faible accès au financement et aux marchés internationaux, le déficit de compétences techniques, on note également des enjeux liés à la propriété intellectuelle et à la concurrence des oeuvres et propositions culturelles et artistiques étrangères[25].

De surcroît, on observe que le principal outil de sujétion et de domination culturelle à la disposition des bailleurs de fonds reste les subventions, car ils sont conscients de la difficulté des compagnies de théâtre à répondre à la demande locale et internationale en matière de propositions artistiques. Il va donc sans dire que les retombées de la coopération multilatérale aujourd’hui représentent sans doute un atout majeur dans les activités des compagnies de théâtre. Mais celles-ci exigent un ajustement en matière de politique de financements de la part du Cameroun, afin de limiter l’ingérence politique et culturelle de ces organismes dans le domaine des arts et de la culture.

Appendices

Annexe

Tafor Ateh est comédien, metteur en scène de la compagnie de théâtre camerounaise d’expression anglaise God Given Idiots à Bamenda, enseignant de cinéma à l’Université de Yaoundé I et à l’Université de Bamenda. Extrait d’entretien réalisé le 18 février 2020 à 15h55, Yaoundé (Cameroun)

P. Daheu est metteur en scène et fondateur de la compagnie de théâtre camerounaise d’expression française Sassayé basée à Douala. Extrait d’entretien réalisé le 16 juin 2023 à 15h26, à Douala.

E.D. Kwégoué est un comédien, metteur en scène, promoteur du festival Compto’art 54 et fondateur de la compagnie de théâtre camerounaise d’expression française Koz’art à Douala. Extrait de réponses au questionnaire sur la viabilité économique des compagnies de théâtre au Cameroun du 27 juillet 2023.

Notes

-

[1]

Ginette Ngo Mintoogue est doctorante en Arts de la scène (études théâtrales) à l’université Lumière Lyon 2. Elle est titulaire d’un Master 2 en Arts du spectacle et cinématographie (option production théâtrale) à l’université de Yaoundé I (Cameroun) en 2016. Son travail de recherche en thèse intitulé La viabilité économique des compagnies de théâtre au Cameroun interroge les modes de développement des compagnies de théâtre au Cameroun dans un contexte de crise de l’aide étatique à la création. ORCID : 0009-0008-6238-8107

-

[2]

Communauté économique et monétaire des États d’Afrique centrale (CEMAC).

Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

-

[3]

Aujourd’hui ministère des Arts et de la Culture (Minac).

-

[4]

Ce fût le cas du théâtre universitaire après la représentation du spectacle intitulé Beasts of No Nation du dramaturge camerounais d’expression anglaise Bate Besong à l’Amphithéâtre 700 de l’université de Yaoundé en 1991. Celle-ci donne lieu à l’arrestation de Bole Butake, metteur en scène, enseignant universitaire qui ne dut sa libération qu’aux manifestations des étudiants anglophones qui l’exigeaient.

-

[5]

Fermeture et manque de salles de spectacles, absence de moyens logistiques pour produire les spectacles, manque de formations professionnelles dans les métiers du théâtre par exemple.

-

[6]

Tafor Ateh est comédien, metteur en scène de la compagnie de théâtre camerounaise d’expression anglaise God Given Idiots à Bamenda. Extrait d’entretien réalisé le 18 février 2020 à 15h55, Yaoundé (Cameroun)

Il existe une corrélation entre les subventions octroyées et la conception de notre politique culturelle. Cette relation est étroite, car les politiques culturelles actuellement en vigueur ne répondent pas adéquatement aux besoins actuels. Bien que certaines de nos politiques soient pertinentes, la plupart sont obsolètes et nécessitent une mise à jour pour refléter le contexte social et les réalités contemporaines. La majorité des mesures en place ont été instaurées sous la présidence d’Ahmadou Ahidjo. Il est difficile de s’attendre à ce que des politiques élaborées dans les années 1970, parfois retouchées dans les années 1980, demeurent opérationnelles en 2020 compte tenu des changements sociaux en cours. Ainsi, il est clair que nos politiques culturelles présentent un problème majeur. Premièrement, elles requièrent une révision approfondie. Deuxièmement, elles nécessitent une réaffirmation. Troisièmement, une fois réaffirmées, elles doivent être adaptées aux réalités actuelles du Cameroun, mais également au-delà de ses frontières. En effet, certaines de ces politiques ont été importées de divers pays et amalgamées au Cameroun en tant que politiques culturelles. Par conséquent, elles peinent à s’appliquer efficacement dans notre société. (Traduction libre)

-

[7]

E. Minoungou est un comédien, metteur en scène, conteur, dramaturge et entrepreneur culturel burkinabé.

-

[8]

Divers éléments contribuent à la professionnalisation d’une entreprise dans le domaine culturel et artistique, allant de l’excellence artistique à la rigueur administrative. De nombreux collectifs créatifs rencontrent des difficultés à obtenir des financements en raison de leur manque de compétences dans l’élaboration de dossiers de présentation de projets ou de demandes de subventions.

-

[9]

P. Daheu est metteur en scène et fondateur de la compagnie de théâtre camerounaise d’expression française Sassayé basée à Douala. Extrait d’entretien réalisé le 16 juin 2023 à 15h26, à Douala.

-

[10]

E. D. Kwégoué est un comédien, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie de théâtre camerounaise d’expression française à Douala, le Koz’art et du festival Compto’art 54.

Extrait de réponses au questionnaire sur la viabilité économique des compagnies de théâtre au Cameroun du 27 juillet 2023.

-

[11]

D. Niangouna est un comédien et metteur en scène congolais.

-

[12]

V. Giraud, Le théâtre en Afrique noire francophone, une économie en créations et en résistances, Naja21.com, publié le 13 mars 2016.

-

[13]

Le Festival International de théâtre du Bénin (FITHEB), Le Festival International de Théâtre du Burkina Faso (FITB), et Les Recreatrales, Le MASA (Marché des arts et du spectacle africain) en Côte d’Ivoire comptent parmi les plus grands festivals de théâtre et des arts du spectacle en Afrique subsaharienne francophone.

-

[14]

Rencontres théâtrales internationales du Cameroun, dont la dernière édition s’est tenue en 2011.

-

[15]

B. Mbala Bengoula est un homme de théâtre camerounais et promoteur du festival Fatea, rendu à sa 24e édition en juin 2023.

« Bienvenu Mbala Bengoula : Le Fatea ne bénéficie d’aucun financement des pouvoirs publics »

http://blogfrankwilliam-com.over-blog.com/article-33076104.html

Publié le 25/06/2009 par Frank William Batchou

-

[16]

Environ 2 170 000 CAD au 31 octobre 2023.

-

[17]

La décision du ministère des Finances est justifiée par la loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant sur le régime financier de l’État et des autres Entités Publiques. Il est fait obligation aux administrations disposant d’un Compte d’affectation spéciale de les financer sur recettes propres et de veiller à l’optimisation de celles-ci

-

[18]

Approvisionnement par les ressources propres du ministère des Arts et de la Culture. Car en réalité, la Loi des finances 2020 ne retient que dix comptes sur quatorze, ces derniers étant les seuls qui remplissent les cinq critères définis dans le régime financier du 11 juillet 2018, notamment leur capacité à générer leurs propres ressources.

-

[19]

Yaoundé est la capitale politique du Cameroun et Douala, sa capitale économique. Il s’agit donc des deux principales villes du pays.

-

[20]

Il faut dire que malgré que le Cameroun manque d’infrastructures culturelles la plus grande concentration de salles de spectacles se trouve dans les principales villes du pays, à savoir Yaoundé et Douala.

-

[21]

Ousmanou Sali est un comédien, metteur en scène et co-fondateur de la compagnie de théâtre camerounaise d’expression française Zouria Théâtre basée à Yaoundé avec une partie de ses activités menées dans sa ville natale, à Garoua.

-

[22]

« Success story : Ousmanou Sali, le marchand du rire ! » publié le 12 septembre 2014 par le magazine Culture Ebène

https://www.culturebene.com/12632-succes-story-ousmanou-sali-le-marchand-du-rire.html

-

[23]

Tafor Ateh, (Compagnie de théâtre God Given Idiots), extrait d’entretien du 18 février 2020 à 15h55 à Yaoundé.

Les politiciens ont une aversion notable pour le théâtre, le considérant comme une forme artistique qui les confronte directement. Cette hostilité remonte notamment aux années 1990, une période où le théâtre s’est révélé comme un miroir critique. Les politiciens, peu enclins à être confrontés à des critiques directes sur leur gestion ou leur gouvernance, ont réagi violemment à certains spectacles. Un événement marquant a été l’interdiction du spectacle intitulé « Beasts of Nation » du dramaturge Bate Besong à l’Université de Yaoundé I, suivi de l’arrestation de Bole Butake, le metteur en scène. Cela a provoqué des émeutes sur le campus. Le théâtre, en raison de son pouvoir de critique sociale et politique, est devenu une source de crainte pour les politiciens. Leur réticence à l’égard du théâtre est donc alimentée par cette volonté de ne pas être confrontés à des jugements négatifs sur leur gouvernance. Des événements comme l’envoi d’un rapport critiquant le pouvoir politique à la Présidence de la République, ayant entraîné des arrestations, la promotion de la personne ayant soumis le rapport au poste de Secrétaire général de la Présidence, illustrent cette attitude répressive. Les politiciens, dans une perspective mondiale, cherchent souvent à utiliser le théâtre à leurs propres fins, principalement pour promouvoir leur image ou leurs actions. Ils entretiennent ainsi une relation tendue avec le théâtre, considérant cette forme artistique comme un miroir indésirable révélant leur réalité. (Traduction libre)

-

[24]

Il s’agit d’une forme de théâtre pratiquée dans le but de soulever et d’apporter des solutions localement aux problèmes rencontrés par des communautés locales défavorisées. Il tire ses origines du Brésil, d’où sont ses deux principaux praticiens et théoriciens Paulo Freire et Augosto Boal. Originellement, il porte le nom de théâtre des opprimés. Il s’agit pour un facilitateur d’identifier un problème spécifique au sein d’une communauté donnée et d’organiser des conditions de sortie de crise par le biais du théâtre ou les populations seront amenées à interagir avec le facilitateur pour trouver d’elles-mêmes les solutions à leurs problèmes de développement sans toutefois compter forcément sur les autorités gouvernementales. La première expérience du théâtre de conscientisation au Cameroun est menée par Hansel Ndumbe Eyoh, Hammocks to bridges : report (Workshop on Theatre for Integrated Rural Development) dans la ville de Kumba (Cameroun) en 1984.

- [25]

Bibliographie

- Batchou, F. W. (2009). Bienvenu Mbala Bengoula : Le Fatea ne bénéficie d’aucun financement des pouvoirs publics. http://blogfrankwilliam-com.over-blog.com/article-33076104.html

- BICFL, Kyrnea International, Odas Africa. (2003). Les festivals de théâtre en Afrique subsaharienne : Bilan, impact et perspectives.

- Eloumou, P. E. (2014). Esthétique de la création théâtrale camerounaise de 1990 à 2010. Université de Yaoundé I.

- Fofié, J. R. (2011). Regards historiques et critiques sur le théâtre camerounais. L’Harmattan.

- Forest, C. (2018). Production et financement du cinéma en Afrique subsaharienne francophone (1960-2018). L’Harmattan.

- Kasbarian, J. M. (2008). Étude sur l’économie culturelle et créative au Cameroun : Vers un cadre de développement à moyen terme des industries créatives ?

- Organisation internationale de la francophonie. (2010). Profils culturels des pays du Sud membres de la Francophonie, Un aperçu de trois pays de l’UEMOA : Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal.

- Organisation internationale de la francophonie. (2012). Profils culturels des pays du Sud membres de la Francophonie, Un aperçu de trois pays de la CEMAC : Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon.

- Urfalino, P. (2004). L’invention de la politique culturelle. Hachette.

- (s. a.). (2014). Success story : Ousmanou Sali, le marchand du rire ! Culture Ebène. https://www.culturebene.com/12632-succes-story-ousmanou-sali-le-marchand-du-rire.html

List of tables

Tableau 1

Dépendance financière des festivals de la zone francophone