Abstracts

Résumé

Cet article s’intéresse aux conditions de production d’un récit territorial régional unifié dans deux régions marquées par des mouvements de revitalisation linguistique (Grenoble et Whaley, 2006). La Bretagne abrite deux communautés linguistiques– bretonne et gallèse – porteuses de revendications de statut (Gusfield, 1986). La Lusace est un territoire revendiqué par les locuteurs des langues basse-sorabe et haute-sorabe. Les deux territoires régionaux revendiqués par les militants linguistiques diffèrent des territoires de l’action publique. Nous montrons que malgré des tentatives militantes de produire un récit territorial unifié de la région revendiquée, des rapports de concurrence et de domination entre les groupes linguistiques viennent morceler cette entreprise. En partant du postulat que l’action collective linguistique construit l’image sociale du territoire (Avanza et Laferté, 2005) tout autant que l’image sociale du territoire la construit en retour, nous nous intéressons aux usages militants des multiples récits régionaux et aux enjeux politiques qu’ils drainent.

Mots-clés :

- action collective,

- langues minoritaires,

- langues régionales,

- territoire

Abstract

This article tackles the conditions in which a unified territorial narrative is built in two regions that are characterized by language revitalization movements (Grenoble & Whaley, 2006). Brittany is home to the Breton and the Gallo minority-language communities. Lusatia is a territory that is claimed by speakers of both Lower and Upper Sorbian, two distinct Slavic languages. Both regional territories claimed by language activists differ from the territorial frame for public action. However, the construction of territorial narratives by language activists cannot be summed up by drawing an alternative territory. Concurrence and power dynamics between language communities shatter this unified vision of the region. Based on the assumption that collective action for minority languages builds the social image of the territory (Avanza et Laferté, 2005) just as much as this social image builds collective action, we will shed light on the militant uses of the various regional narratives and on the political issues that they carry.

Keywords:

- collective action,

- minority languages,

- regional languages,

- territory

Article body

Introduction

L’action collective en faveur des langues régionales et minoritaires[2] obéit à un « principe de territorialité » (Le Galès et Lequesne, 1997, p. 37). Si « la notion de territorialité est associée à celle d’appropriation d’une aire par un individu ou un groupe » (Lévy, 1989, p. 71), nous nous pencherons ici sur les territoires des langues régionales et minoritaires à partir des cas de la Bretagne, en France, et de la Lusace, en Allemagne. Le territoire comme la langue présentent le point commun d’être des « fictions utiles » (Haugen, 1972) des mouvements régionalistes. Dans un contexte de mobilité accrue des individus et de fragilisation des communautés traditionnelles de locuteurs de langues régionales et minoritaires (Dołowy-Rybińska, 2016), la question du sens donné au territoire par les promoteurs des langues régionales et minoritaires est centrale.

En envisageant l’action collective linguistique comme une entreprise symbolique de valorisation dans la lutte pour la distribution du prestige (Gusfield, 1986), nous émettons l’hypothèse que cette catégorie d’action collective nécessite une entreprise de territorialisation pour exister. Le territoire n’est pas envisagé ici en tant qu’échelon d’action publique mais en tant que support « d’action, d’appropriation et de représentations d’un groupe social » (Cortes et Pesche, 2013). Il sera donc préféré à la notion d’espace.

La région pensée comme « interface du local et du global » (Costa et Bert, 2011, p. 46)suscite une littérature importante en science politique depuis les années 1990. En sociolinguistique, de nombreux travaux s’intéressent aux pratiques et aux discours des locuteurs des langues perçues comme « en danger » (Costa, 2013). Ces travaux s’intéressent moins à l’enjeu de leur territorialisation. Nous adopterons ici l’approche de la sociologie des mouvements sociaux, en nous penchant sur la manière dont les militants linguistiques perçoivent et construisent le territoire.

La Bretagne et la Lusace présentent la caractéristique d’être toutes deux marquées par une subdivision historique entre Haute-Lusace et Basse-Lusace, Haute-Bretagne et Basse-Bretagne, subdivision supposée marquer une frontière linguistique (Diaz, 2018). Ainsi, la Haute-Lusace est reconnue comme le territoire linguistique du haut-sorabe, la Basse-Lusace comme celui du bas-sorabe. En Bretagne, le breton est davantage parlé en Basse-Bretagne, alors que la Haute-Bretagne comprend la majorité des enclaves gallophones[3]. Les deux régions sont caractérisées par une « modernisation » économique tardive et l’empreinte forte du catholicisme[4]. Par ailleurs, les régionalismes d’Europe de l’Ouest et d’Europe de l’Est restent peu comparés dans la littérature (Pasquier, 2012a), et la comparaison entre Bretagne et Lusace n’a que très marginalement été réalisée (Dołowy-Rybińsk, 2011). Pour autant, en dehors du monde académique, les militants linguistiques procèdent à des comparaisons spontanées.

La Lusace recoupe pour partie les Länder de Saxe et de Brandebourg. Ce territoire est marqué par un fort exode des populations les plus jeunes vers les villes et un morcellement des deux communautés de locuteurs, lié notamment à la destruction des villages ruraux sous le régime socialiste. Les Sorabes sont considérés comme une minorité nationale par l’État fédéral allemand, par les Länder de Saxe et de Brandebourg et par l’association de représentation politique des Sorabes, la Domowina (« maison » ou « patrie » dans les deux langues sorabes), principale interlocutrice des décideurs des politiques linguistiques des deux Länder. La tradition d’État (Loughlin, 2005 ; Sonntag et Cardinal, 2015) allemande est marquée par un modèle fédéral et corporatiste en matièrede politiques linguistiques (Cardinal, 2010), dont l’effet pervers consiste en une certaine dépolitisation de la société sorabe[5]. Les Sorabes tendent à se considérer comme un peuple slave, s’identifiant à leurs voisins polonais ou tchèques. La division administrative de la Lusace entre Saxe et Brandebourg ainsi que la différence des situations linguistiques – entre 12 000 et 15 000 locuteurs du haut-sorabe, entre 4 000 et 5 000 locuteurs du bas-sorabe (Dołowy-Rybińska, 2016) –affaiblissent la capacité politique (Pasquier, 2012b) de la Lusace. Chaque année, l’État ainsi que les deux Länder financent une fondation[6] vouée aux intérêts sorabes qui redistribue l’argent à différentes institutions culturelles et linguistiques, à la hauteur de 18,6 millions d’euros[7] par an.

La Bretagne, caractérisée jusqu’aux années 1950 par une économie rurale et des salaires très bas, connaît dans la décennie suivante une modernisation économique à grande vitesse qui voit dans le même temps naître sa contestation, avec une conjugaison des mouvements sociaux et écologistes et du régionalisme nationalitaire (Kernalegenn, 2005). Le « mouvement breton » (Nicolas, 2012) entreprend alors de revaloriser la langue bretonne par l’action collective. L’adoption d’une « Charte culturelle » (1977) et la reconnaissance progressive du breton, puis du gallo (2004) institutionnalisent peu à peu les mouvements de revendication de ces langues (Kernalegenn, 2018), dans un régime linguistique (Sonntaget Cardinal, 2015) toutefois marqué par un fort jacobinisme.

Les deux langues de Bretagne n’appartiennent pas à la même famille linguistique, le breton étant une langue celtique et le gallo, une langue latine. Selon une enquête sociolinguistique[8] de l’institut TMO Régions parue en 2018, les locuteurs du breton seraient 207 000, ceux du gallo, 191 000. Au niveau régional, la part de budget accordée au breton est de 6 millions d’euros, celle accordée au gallo de 300 000 euros[9].

En sociologie des mouvements sociaux, le paradigme de la mobilisation des ressources (McCarthy et Zald, 1977 ; Oberschall, 1973) appréhende l’action collective comme une entreprise, au centre de laquelle les entrepreneurs de cause joueraient un rôle central. Nous parlerons ici d’entrepreneurs linguistiques pour évoquer les militants des langues régionales et minoritaires. En partant du postulat que les entrepreneurs linguistiques sont également des entrepreneurs territoriaux, nous verrons qu’ilsne portent pas nécessairement le même cadrage des territoires selon les cas. Nous nous demanderons ainsi dans quelle mesure les militants des langues basse-sorabe, haute-sorabe, bretonne et gallèse sont les producteurs d’un récit territorial régional unifié de la Lusace et de la Bretagne.

Les données utilisées dans le cadre de cette enquête sont essentiellement qualitatives. Nous nous baserons sur 14 entretiens semi-directifs[10] menés d’octobre 2016 à juin 2019 avec des militants du breton (3), du gallo (4), du haut-sorabe (5) et du bas-sorabe (2) aux profils sociaux variés. Les multiples observations participantes réalisées lors de manifestations culturelles et politiques organisées par les militants concernés viendront compléter les données issues des entretiens. En outre, les moments d’entretien ou séjours passés auprès des militants des différentes langues ont également constitué des temps d’observation, et les observations servi de prétexte à des conversations informelles, dans un processus continu de construction du territoire de l’enquête.

Après avoir étudié les entreprises de mise en récit du territoire régional par les militants linguistiques, nous nous pencherons sur les concurrences et luttes de classement entre les différents récits territoriaux que recouvre la catégorie « région ».

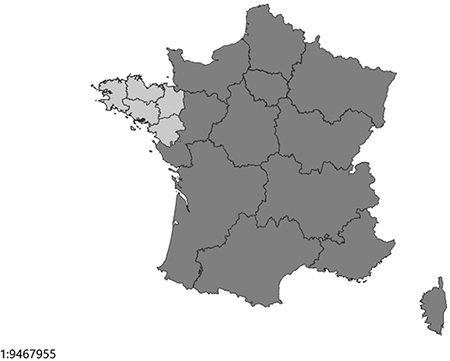

Carte 1

Carte des régions françaises ; en clair, la Bretagne à cinq départements telle qu’elle est revendiquée par les militants rencontrés

Figure 2

1. Mettre en récit le territoire régional

En 1983, Benedict Anderson introduit la notion de « communauté imaginée » pour évoquer les nations mises en récit par les mouvements nationalistes. Seymour Lipset et Stein Rokkan (1967) abordent les conditions de production des clivages politiques structurants des sociétés contemporaines, dont l’opposition entre les organisations politiques défendant la centralisation et les cultures nationales et celles entendant représenter les territoires périphériques et les cultures minoritaires. Nous abordonsles quatre cas étudiés comme des communautés à la fois imaginées et périphériques.

1.1 Imaginer la périphérie

Selon Christian Lequesne et Patrick Le Galès,« [la région] est construite à partir de représentations symboliques opérant la synthèse entre des données immédiates, un passé réinventé, un futur désiré. Elle dessine un nouvel espace de mobilisation pour l’action : elle offre des ressources, elle légitime des pratiques, elle structure des stratégies » (Le Galès et Lequesne, 1997, p. 143). Les deux régions revendiquées par les militants des langues étudiés présentent la particularité de venir concurrencer les entités administratives officielles. En effet, les frontières du territoire régional construites par les militants diffèrent dans les deux cas des frontières officielles de la région. Ainsi, les militants des langues de Bretagne revendiquent une Bretagne à cinq départements – alors que la région administrative n’en compte que quatre –, et les militants des langues de Lusace s’identifient à une région dite « historique », partagée entre les Länder de Saxe et de Brandebourg. La territorialisation régionale de leurs combats linguistiques participe donc d’une prise de pouvoir symbolique, s’émancipant par la carte et le discours des tracés préexistants. Dans un contexte de concurrence où « l’institutionnalisation ne correspond pas à un processus d’imposition de cadres figés par un État dominateur, mais résulte de luttes pour la redéfinition des cadres d’action » (Aguilera, 2017, p. 41), la construction discursive de frontières régionales alternatives est alors saisie comme un support d’engagement par les entrepreneurs de l’action collective linguistique.

Ces défenseurs des communautés périphériques perçoivent le découpage territorial officiel comme irrespectueux de leurs identités particulières. En témoigne la mobilisation massive du mouvement breton contre la réforme territoriale de 2014, réduisant le nombre de régions en France. L’enjeu pour les militants bretons est alors de placer au coeur des préoccupations politiques étatiques le rattachement du département de Loire-Atlantique à la Bretagne administrative.

James Costa et Michel Bert remarquent : « [A] ll the current régions of France, with the possible exceptions of Corsica and Alsace, embrace highly diverse cultural and linguistic areas around a regional capital. Former or traditional limits were broken down and torn apart in order to create new, apparently more rational, entities that could not be seen as competing with the citizen’s main locus of identification, that is, the French nation. » (Bert et Costa, 2014 : 3.)

Les informateurs brittophones comme gallophones posent ainsi le territoire de la Bretagne à cinq départements comme allant de soi, quoique conscients de la conflictualité introduite vis-à-vis de l’élaboration de politiques publiques linguistiques à l’échelon régional « officiel ». Tout se passe comme si le dessin de la carte importait moins que les « jeux sociaux » (Weick, 1979, cité dans Estèbe, 2004 à l’origine de son élaboration. Une militante de la langue bretonne[11], interrogée sur la création d’une antenne de radio intégralement brittophone à Nantes, en Loire-Atlantique, nous explique :

R : Voilà, c’est une prise de risque, ce n’est pas juste pour développer Radio Kerne[12], c’est vraiment pour créer ce média à Nantes qui n’existait pas jusqu’à présent.

Q : Et le fait que ce soit à Nantes, c’était important ?

R : Bah symboliquement oui, ça l’est, parce qu’on sait qu’administrativement, la Loire-Atlantique est détachée de la Bretagne alors que… enfin nous, on pense la Bretagne comme cinq départements.

Il arrive aux informateurs d’évoquer spontanément ce sujet en entretien. Un militant[13] d’un parti autonomiste breton l’aborde ainsi :

On n’a pas parlé de la réunification, mais à partir du moment où je dis qu’on est pour l’autodétermination, la reconnaissance du peuple breton… on est pour la réunification de la Bretagne.

En Bretagne, si les militants du breton s’organisent sur tout le territoire de la Bretagne historique, les militants du gallo demeurent localisés en Haute-Bretagne, en incluant la Loire-Atlantique. À titre d’exemple, l’association Chubri (« roseau » en gallo) réalise des collectages dans le département de Loire-Atlantique, dont elle reçoit en parallèle des subventions, preuve d’une performativité du récit territorial alternatif porté par les militants régionalistes sur les institutions que sont les collectivités locales.

En Allemagne, Christian Lequesne et Patrick Le Galès insistent sur l’aspect purement fonctionnel du fédéralisme, peu à même de saisir les spécificités culturelles et historiques des différentes régions : il s’agirait alors d’un cas de « régionalisation sans régionalisme » (Le Galès et Lequesne, 1997, p. 129). Lorsque nous demandons à une informatrice[14] haute-sorabe à hautes responsabilités au niveau fédéralà quel territoire elle se sent le plus appartenir, elle se définit comme « Sorabe de Lusace ». De même, des militants hauts et bas-sorabes créent en 2005 le parti Lausitzer Allianz (« Alliance de Lusace ») pour défendre les intérêts de la minorité sorabe tout en se définissant avant tout par l’appartenance territoriale.

Cette régionalisation alternative construite dans le discours par les militants s’exprime aussi dans l’organisation territoriale de leurs structures de représentation. Ainsi, l’association Domowina, organe de représentation politique des Sorabes, s’étale sur tout le territoire de la Lusace, subdivisé en župas à l’échelon municipal. De même, son organisation rivale, l’association Serbski Sejm, initiative lancée en 2011 en faveur d’un parlement sorabe, compte des groupes militants en Haute-Lusace comme en Basse-Lusace.

En Lusace, c’est moins l’État[15] lui-même que la majorité linguistique germanophone, les « Allemands » étant perçus comme une nationalité distincte, qui est rendue responsable des difficultés rencontrées par les Sorabes. Un militant haut-sorabe[16] nous explique la perception qu’il a d’une lutte permanente pour trouver des espaces monolingues en haut-sorabe, comme lors de la procession annuelle des Jutrowne jěchanje (« cavaliers de Pâques ») :

Je monte à cheval avec les cavaliers de Pâques à Storcha, et là-bas, il y a, mettons, la moitié des cavaliers qui parle allemand, ou alors un tiers, je ne saurais pas le dire comme ça, tout de suite, mais déjà, disons que tout juste la moitié certes chante en sorabe et comprend le sorabe, mais ne parle plus le sorabe. Et à chaque fois on argumente sur la langue dans laquelle le rassemblement devrait se tenir, puisque de toute façon tout le monde parle allemand. C’est toujours la lutte pour ces petits espaces où l’on part pourtant du principe qu’il est évident que les cavaliers parlent sorabe. C’est aussi par exemple pour parler des détails de l’organisation que l’on doit se battre avec rigueur, et où l’on doit presque encore s’excuser de parler sa langue maternelle, parce que les autres vont le voir de manière… c’est vraiment dur. L’environnement doit simplement comprendre qu’on en souffre, nous les Sorabes de langue maternelle, quand on n’a pas ces espaces, quand on ne peut pas les utiliser concrètement[17].

Dans la cosmologie sociale des militants bretons et sorabes, ce n’est pas uniquement un territoire régional alternatif au découpage officiel qui fait sens, mais également une cartographie plus large des communautés imaginées perçues comme « alliées » dans la lutte nationalitaire et linguistique. Ainsi, les militants hauts et bas-sorabes évoquent les pays « slaves » comme des ressources pour court-circuiter l’État allemand, tout comme les défenseurs du breton, notamment au sein des écoles immersives, multiplient les échanges (scolaires, culturels…) avec les pays considérés comme « celtes ». Dans les faits, cela se traduit par des circulations d’acteurs : nombreux sont les Sorabes à avoir voyagé en Pologne ou en République tchèque ; une partie des néolocuteurs du bas-sorabe provient des pays frontaliers. Dans les deux cas sorabes, c’est avant tout l’idée d’une appartenance commune à un peuple « slave »qui fonde les solidarités interterritoriales, que les communautés voisines coïncident avec des États-nations majoritaires (Tchèques, Polonais) ou non (Slovènes d’Autriche ou de Croatie).

Si nos informateurs bretons s’inspirent quant à eux des mouvements régionalistes gallois ou écossais, ces représentations s’inscrivent davantage dans une logique de convergence des « périphéries » fondée sur la perception de similitudes de situation. Ainsi sont observées non seulement les minorités « celtes », mais aussi les modèles basques et catalans. Au-delà de l’observation, c’est parfois dans la transmission internationale des technologies militantes (Offerlé, 2008) que se concrétise cette identification. On mentionnera par exemple la pratique de l’école immersive en langue minoritaire, qui a pu circuler du Pays basque Nord à la Bretagne, ou encore la course-relais en langue minoritaire inspirée du Pays basque, parvenue en Bretagne, et en cours d’implantation dans d’autres régions comme l’Alsace.

1.2 Territorialiser l’action collective

Le territoire, ici régional, est un instrument de pouvoir pour la lutte régionaliste, même lorsqu’elle paraît être avant tout focalisée sur la préservation linguistique. Il « apparaît comme un outil qui permet de remettre en cohérence […] ce qui semble fragmenté » (Ségas, 2004, p. 12). Le but des acteurs étudiés est ainsi de peser sur l’image sociale du territoire (Avanza et Laferté, 2005), dans une entreprise de construction de sens et d’unité. Le territoire fait donc l’objet d’un processus d’institutionnalisation (Berger et Luckmann, 1986), les institutions étant en effet habilitées à délivrer des identités à leurs ressortissants (Douglas, 1999). Dans les faits, nous assistons à une mobilisation du territoire non seulement par le récit, mais aussi au coeur même du répertoire d’action de chaque mouvement.

Au tournant des années 1980, l’activisme extralégal direct en faveur de la langue bretonne se cristallise autour de Stourm Ar Brezhoneg (SAB), la « lutte de la langue bretonne », groupe militant en lutte pour la présence visible du breton dans l’espace public (Kernalegenn, 2018), dont la méthode d’action principale consisteen un barbouillage des panneaux directionnels en français. La focalisation sur la traduction des panneaux directionnels en langue régionale n’est pas propre à la Bretagne, comme le montre la traduction dialectale des panneaux indiquant les villes de Padanie gouvernées par la Ligue du Nord (Avanza, 2010), où « la fonction identitaire prend ostensiblement le pas sur la fonction de localisation » (Boyer, 2008, p. 11, cité dans Avanza, 2010).

Si SAB n’existe plus aujourd’hui, des panneaux continuent d’être barbouillés ou tagués par des activistes bretons. De même, il arrive que des panneaux monolingues soient démontés, entre autres par le biais des actions du collectif de militants bretons Ai’Ta (« allez »). Ce collectif produit également des autocollants où figure l’inscription « e brezhoneg ! en breton ! » destinés à être collés sur les panneaux monolingues. Le même registre d’action est employé par les militants hauts-sorabes du groupe A Serbsce ? (« et en sorabe ? »), dont la pose régulière d’autocollants du même nom semble avoir déstabilisé les membres des institutions culturelles sorabes peu socialisés à ce type d’action[18]. En Haute-Bretagne, Loire-Atlantique comprise, le groupe Ferzae (« chouette effraie ») revendique ainsi le vol ou la « rectification[19] » de plusieurs panneaux unilingues en Haute-Bretagne, pour protester contre l’absence de gallo dans la signalétique et contre la partition administrative de la Bretagne historique.

La mobilisation du territoire par le répertoire des mouvements linguistiques ne se limite pas aux panneaux routiers. Les acteurs linguistiques des quatre communautés concernées s’approprient également le territoire en l’arpentant de façon organisée et ritualisée lors d’événements comme la procession des cavaliers de Pâques en Lusace, ou la Redadeg[20], course-relais pour la langue bretonne, ou encore, dans une moindre mesure, les parcours cyclistes en gallo. Une manière de déspécifier chaque registre d’action mobilisant le territoire est de mettre en perspective les quatre cas à l’étude.

Le dimanche de Pâques, la plupart des hommes des villages de Lusace[21] montent sur des chevaux pourvus de décorations et vont de village en village en chantant des chants religieux en haut et bas-sorabe et en portant des bannières. Les villageoises et villageois restants se rassemblent le long de leur parcours pour les voir passer, certains les suivent en voiture. Les « cavaliers » arpentent alors le territoire lusacien toute la journée, et sont accueillis le soir par les femmes de leurs familles, qui leur préparent un vin chaud[22]. Si ce registre territorialisé de mise en valeur de la langue et de son support religieux est a priori dépourvu de politisation, il n’en enregistre pas moins une visée expressive dont les mouvements sociaux, au croisement entre enjeux de classe, de statut et d’expression (Gusfield, 1986), ne sont pas dénués.

Au premier abord, la Redadeg semble aux antipodes de ce type de tradition. Lors de cette course créée en 2008 dans le cadre des quarante ans des écoles immersives Diwan (« le germe ») afin de récolter des fonds pour financer des projets novateurs en langue bretonne, les associations, collectifs, municipalités, partis, entreprises et particuliers qui ont acheté un kilomètre courent en portant le « témoin », un camion-sonorisation en tête. La course, où les coureurs militants se succèdent jour et nuit, de kilomètre en kilomètre, dure une semaine et s’achève par une fête dans la ville élue par les organisateurs pour l’arrivée[23]. La représentationque les organisateurs souhaitent projeter est celle d’une course plutôt festive, participative et revendicative[24]. Dans les deux cas, néanmoins, des militants socialisés à l’effort, voire à la remise de soi, montrent sur une grande partie du territoire régional leur attachement aux langues qui y vivent, en liant les enjeux linguistiques à l’expérience vécue du territoire. Il est intéressant de constater ici que les projets financés par les bénéfices de la Redadeg valorisent la langue bretonne, mais ont aussi tentéde promouvoir la langue gallèse lors de l’édition 2018 de la course[25]. Quelques militants d’organisations gallèses participent par ailleurs à cette course, qui pour autant demeure une course quasiexclusivement en faveur de la langue bretonne.

Enfin, c’est aussi par la pratique même de la cartographie que les militants linguistiques nomment et cadrent le territoire. Trois de nos informateurs, un militant haut-sorabe, un militant brittophone et une militante gallophone, indiquent ainsi travailler sur des projets de carte interactive dans la langue régionale ou minoritaire qu’ils parlent. Le projet ChubEndret de l’association Chubri propose en ce sens une carte des communes de Haute-Bretagne en gallo.

Quand je fais le nom des communes, c’est pour avoir toutes les formes possibles, les formes locales surtout parce que, mettons, je ne sais pas moi, je n’ai pas d’exemple en tête, mais par exemple Irodouèrr – je ne sais pas comment on dit en français, d’ailleurs…Irodouër, on dirait ? –, eh bien en gallo, on va dire Irodouèrr, Erodouo, il y a plusieurs variantes, mais le but c’est quand même de se rapprocher de la forme la plus locale parce qu’on ne sait pas, imaginons qu’ils veulent mettre un panneau en gallo d’Irodouër, il faut être sûr que c’est la forme locale[26].

2. D’un récit territorial à l’autre : concurrences et luttes de classement

Les différences de statut et les histoires singulières des quatre communautés linguistiques étudiées laissent à penser que « tout découpage pose problème » (Le Galès et Lequesne, 1997, p. 39). En effet, les deux récits régionaux d’une Lusace subdivisée en deux aires sorabophones, et d’une Bretagne brittophone dans sa partie orientale, brittophone et gallophone dans sa partie occidentale, s’ils sont régulièrement mobilisés face à l’extérieur, recouvrent des tensions et des luttes de prestige. Ils ne sont donc pas les seuls récits territoriaux mobilisés par les militants linguistiques.

2.1 Des territorialisations irréconciliables ?

Tout d’abord, les situations linguistiques des langues bretonne et gallèse en Bretagne, haute et basse-sorabe en Lusace, ne sont pas identiques, et les deux communautés linguistiques de chaque territoire ne disposent pas des mêmes ressources pour faire accéder leurs revendications au champ politique. Dans les cas sorabes, la différenciation des situations linguistiques peut être imputée au découpage territorial officiel, comme l’explique Konstanze Glaser (2002, paragr. 5) : « One of the most inimical circumstances for the stability of the language has been the administrative division of the Sorbian-speaking territory. It has been shown to have significantly delayed the emergence of a single Sorbian cultural centre and common national identity[27]. » La distinction administrative entre Saxe et Brandebourg, issue du congrès de Vienne, est conservée après la réunification allemande, rendant difficile toute élaboration d’une politique culturelle commune. Au vingtième siècle, le haut degré de centralisation du régime socialiste participe de la délégitimation des cadrages régionalistes, puisqu’il instaure une nouvelle tradition d’État[28]. Ainsi, la tradition d’attachement politique à la Lusace des Sorabes est limitée (Glaser, 2007). En parallèle, la majeure partie du territoire défini par les Sorabes comme relevant de la Lusace demeure extérieure aux deux communautés sorabes et à leurs espaces de sociabilité[29].

La distinction entre Haute et Basse-Lusace se trouve amplifiée dans les discours des militants, qui tendent à différencier les deux territoires. Lorsque nous demandons à une informatrice haute-sorabe[30] ce qu’elle pense de la situation linguistique en Lusace, elle répond qu’elle distingue de manière très claire la Haute-Lusace de la Basse-Lusace, voire de la Lusace centrale[31].

La distance entre deux situations linguistiques au sein d’une même région a pour effet de fragiliser toute velléité d’autonomie territoriale sorabe. Lorsque demande d’autonomie il y a, il s’agit d’une autonomie politique déterritorialisée, comme l’explique un militant[32] de Serbski Sejm :

Et aujourd’hui, on ne pourrait plus du tout mettre en place une autonomie territoriale, tout est trop germanisé, n’est-ce pas[33] ?

Par ailleurs, les différences de culture religieuse, véritables supports identitaires pour les militants des deux langues sorabes, cristallisent la division entre Haute-Lusace catholique et Basse-Lusace protestante. Ainsi, les Hauts-Sorabes catholiques rappellent être rattachés religieusement à Rome, alors que les Bas-Sorabes protestants disposent d’un centre religieux à l’intérieur de l’État. Ce recoupement entre entités religieuses et infrarégionales n’est cependant pas totalement satisfaisant, dans le sens où les Hauts-Sorabes protestants se sentent doublement minoritaires, à la fois invisibilisés par la population monolingue germanophone et par les Hauts-Sorabes catholiques. Ainsi, les langues minoritaires ne peuvent, en Lusace, fonder à elles seules un récit régional homogène.

En Bretagne, les militants du gallo se revendiquent davantage appartenir à une subdivision de la Bretagne (la Haute-Bretagne, ou « Gallésie ») que les militants de la langue bretonne, bien que la frontière entre Haute et Basse-Bretagne ait longtemps été mouvante (Diaz, 2018). Un membre de Chubri[34] parle ainsi plus volontiers de « pays gallo » que de Haute-Bretagne, dans une perspective d’émancipation d’un rapport immédiat à la communauté brittophone :

Parce qu’en fait, pendant longtemps, j’utilisais le terme Haute-Bretagne, mais en fait je commence à me dire que « Haute-Bretagne », en fait, on se situe tout le temps en tant que partie Est de la Bretagne, je passe sur l’ancien sens qui est la partie plus proche de la cour, quoi, mais en fait on se situe tout le temps comme une partie de la Bretagne, et on ne se situe pas comme un territoire qui a son propre… ce n’est pas tellement qui a son propre centre, mais en tout cas qui a sa propre géographie, y compris en termes de voisinage.

En effet, pour ce militant d’une communauté dotée de moins de ressources que la communauté brittophone, l’acte même de circonscrire le territoire par la parole est une prise de pouvoir symbolique (Bourdieu, 1980). En renommant le territoire de la langue concernée, il s’agit de se distancier des rapports de domination symboliques d’une langue sur l’autre. Le cadrage territorial utilisé par les militants du breton dans les arènes publiques, notamment à l’échelon municipal lorsqu’il s’agit de rendre bilingues les panneaux des noms de communes, est ainsi rejeté par certains militants du gallo, en ce qu’il viendrait réaffirmer un rapport de force qui leur est défavorable :

R : [Nom d’une institution bretonne], eh bien ils inventent des noms, parce que tu vois à Fougères, ils n’ont pas parlé breton, mais ils ont réussi à inventer des noms bretons.

Q : Donc c’est une démarche d’authenticité ?

R : Ben plutôt, ouais, parce que nous on ne va pas inventer, on va aller chercher sur le territoire comment on dit, on ne va pas aller… on ne va pas créer un nom de toutes pièces, enfin je veux dire il y a des locuteurs du gallo à Fougères, ça se sait que ça se dit Fougër, il n’y a pas à inventer des façons… Enfin ça, c’est un gros point de… on va dire de révolte dans le milieu, parce que ce n’est pas normal, ce n’est pas normal que, voilà, qu’il y ait des villes où les locuteurs sont gallésants, et qu’on mette en breton quoi. Je veux dire, il y a des coins à la frontière ou même un peu plus vers l’Est où ça a parlé breton mais bon, il y a prescription, et les gens utilisent encore la forme locale en gallo, pourquoi aller mettre du breton, quoi[35] ?

Le sentiment d’être laissé pour compte dans le récit territorial breton s’inscrit parfois dans un cadre d’injustice (Gamson, 1992) non sans résonance avec le clivage centre/périphérie évoqué antérieurement. Une élue du Conseil régional de Bretagne[36] dénonce ainsi :

Et puis on a aussi certains militants bretons qui souhaitent qu’il n’y ait qu’une langue à part le français en Bretagne, qui soit le breton. Donc ne pas soutenir l’autre langue, c’est parfois avoir une posture jacobine au sein même de sa région.

En parallèle, la proximité du gallo avec la langue française peut être employée par les militants bretons comme une raison de prioriser la lutte en faveur de la langue bretonne. Un militant[37] nous explique par exemple qu’à ses yeux, le gallo est « condamné » :

Je pense, oui, parce qu’à partir du moment où les gens ne s’y intéressent pas… à moins que les militants réussissent une prouesse de… mais je pense que c’est tellement proche du français… tu vois, même sur la signalétique, j’ai plein d’exemples de gens qui ont voulu mettre de la signalétique en gallo et ça c’est mal passé parce que dans les écoles, par exemple, les profs de français disent « ouais mais on essaie de faire des efforts avec l’orthographe, et puis le gallo, on dirait du français… »

Ces militants tendent à privilégier un cadrage du territoire qui légitimerait avant tout la place du breton en Haute-Bretagne. Ainsi, « le breton a une histoire en Haute-Bretagne que le gallo n’a pas en Basse-Bretagne », nous affirme un salarié d’un établissement de développement du breton[38].

Enfin, on ne pourrait réduire les luttes de classement et subdivisions régionales à une seule question de démarcation entre deux territoires infrarégionaux correspondant à deux réalités linguistiques. D’autres dégradés territoriaux viennent morceler davantage les récits territoriaux régionaux sorabes et bretons, comme les « pays » et micropays bretons, correspondant à d’anciens évêchés et à des variations dialectales (Diaz, 2018). La Lusace centrale est de même quelquefois mentionnée comme une unité linguistique et territoriale à part entière, distincte de la Haute-Lusace comme de la Basse-Lusace. La Haute-Lusace elle-même se divise entre sa partie catholique et son enclave protestante. D’autres acteurs mentionnent encore la persistance cognitive d’autres enclaves territoriales sorabes comme la région déjà évoquée de Schleife ou de Hoyeswerda (Saxe), liées à des variations linguistiques spécifiques. En Bretagne comme en Lusace, le territoire régional n’est pas le seul support d’identification des acteurs : il est parfois dépassé par des récits territoriaux alternatifs portés par des militants davantage ancrés dans le territoire de leur communauté linguistique immédiate.

2.2 Expériences vécues du territoire

Ces rivalités de récits territoriaux traduisent des clivages extérieurs. On assiste ici à des luttes de statut territorialisées. Pour Stein Rokkan et Seymour Lipset (1967), le clivage entre ville et campagne est inégalement traduit dans les formations politiques selon les États. Ce clivage n’est pas réductible à des conflits économiques, en ce qu’il exprime des intérêts de statut (Gusfield, 1986). Ainsi, les militants du gallo et du bas-sorabe rencontrés proviennent davantage de petites communes rurales que les militants du haut-sorabe et du breton. Si les défenseurs des deux langues sorabes attachent de l’importance aux traditions rurales et à la préservation des langues via celle des communautés villageoises, les institutions majeures de représentation des Sorabes sont localisées dans les deux capitales régionales lusaciennes, Bautzen (Saxe) et Cottbus (Brandebourg). Est critiqué par la majorité de nos informateurs bas-sorabes le fait que la majorité des institutions sorabes sont localisées à Bautzen, spatialement éloignées de la Basse-Lusace, mais aussi parfois investies par des acteurs socialement éloignés des profils de la majorité des locuteurs aujourd’hui. Les locuteurs socialement considérés comme les plus légitimes sont ainsi les locuteurs « natifs » issus des villages ruraux, comme le mentionne Konstanze Glaser : « A fellow researcher reported with reference to central Lusatia that the experience of rural labour, low incomes and low prestige is widely regarded as a key component of being a ‘real’ Sorb. Apparently, one of her interviewees explicitly denied that urban-based Sorbian intellectuals are entitled to refer to themselves as Sorbs. » (Glaser, 2002, paragr. 8.)

Les revendications territoriales cristallisent également des clivages de classe. Les défenseurs de la langue gallèse rencontrés, tous issus de milieux populaires, expliquent ainsi que la moindre légitimité de leur langue par rapport au breton est liée à l’absence de prestige de ses communautés de locuteurs traditionnelles (paysans, ouvriers agricoles). Nous pouvons ainsi lire l’hostilité vis-à-vis d’une signalétique bilingue français-breton en Haute-Bretagne d’une militante gallophone interrogée[39] comme une marque de son absence de contrôle sur les codes légitimes et dominants du champ politique, connus de la plupart des militants brittophones, qui parviennent davantage à influencer la prise de décision locale :

Ça crée de la confusion cette histoire de mettre des panneaux partout en Haute-Bretagne. Et les Bretons sont très forts, et les politiques bretonnants, ils ont du pouvoir, et ce n’est pas facile de se sentir méprisépar les instances qui sont censées protéger les deux langues.

L’attachement au territoire est alors l’expression de la possession d’un capital d’autochtonie (Retière, 2003) d’autant plus fétichisé qu’il n’est pas valorisable hors de ce territoire. Il convient alors avec Pierre Bourdieu (1980) de prendre en considération la portée de l’autorité sociale des informateurs, l’analyse des discours sur la région n’ayant d’intérêt que lorsqu’elle est ramenée à l’autorité sociale du locuteur. Une militante gallèse[40] valorise par exemple son propre capital d’autochtonie dans la commune où elle enseigne le gallo :

Aujourd’hui je suis enseignante en Haute-Bretagne, si je devais m’expatrier pour diverses raisons en Basse-Bretagne, j’enseignerais le breton en Basse-Bretagne. Ça partirait du même principe. Et je n’irais pas essayer d’identifier les gens de Basse-Bretagne à une langue qui n’est pas la leur, non plus, de contact.

Ainsi, la critique des militants à l’encontre de la présence du breton en Haute-Bretagne selon laquelle la langue n’y serait pas authentique montre également que le capital d’autochtonie est d’autant plus érigé en tant que valeur centrale parmi la communauté des militants gallophones que les autres capitaux y sont relativement faibles.

La production de récits territoriaux infrarégionaux par les militants rencontrés s’explique enfin par la persistance d’un attachement affectif à de petites entités issues de la socialisation primaire. Un militant politique breton[41] justifie sa relative indifférence vis-à-vis de la question du gallo par sa socialisation primaire :

Je vais te parler à titre personnel, moi, ma culture, c’est la langue bretonne, c’est la langue de mon père, et le gallo pour moi ça n’existe pas, je suis de Lorient, je ne connais pas.

De même, un informateur haut-sorabe[42] formule son appartenance à la Haute-Lusace catholique en faisant appel à sa socialisation primaire, sa perception enfantine du territoire :

Lorsque j’étais enfant, le monde dans lequel je vis consistait… vraiment, en tant qu’enfant, j’avais ce sentiment que seule cette rue existe, d’un côté l’église et le Konsum, donc le supermarché, de l’autre, l’école[43].

L’exode rural provoqué par les mutations économiques – déclin progressif de l’industrie des mines de lignite – explique en partie la diasporisation des communautés rurales sorabes (Carbonneau, 2016). Ainsi, certains militants les plus actifs des langues sorabes habitent dans les villes majeures de Saxe et de Brandebourg : Leipzig, Dresde, Berlin, et y développent de nouvelles communautés de pratique (Wenger et al., 2002) par les rencontres et activités informelles ou formelles. « Quand on habite dans la grande ville, on connaît aussi les Sorabes qui vivent dans la grande ville[44] », nous explique une informatrice haute-sorabe résidant à Berlin.

Les espaces de sociabilité sorabophones consistent en des rencontres dans des cafés, échanges entre parents, mais concernent aussi parfois des initiatives plus directement militantes, comme la création d’écoles maternelles en haut-sorabe hors des enclaves traditionnelles (comme c’est le cas du projet Stup Dale[« aller plus loin »] à Dresde). Des modalités diverses et inégalement formalisées de nationalismes diasporiques (Busekist, 2010) sont ainsi engendrées par l’éloignement territorial (bien que ce dernier soit tout relatif : c’est avant tout sa perception par les informateurs qui compte). Ces compensationssemblent néanmoins insuffisantes, puisque tous nosinformateurs citadins expliquent vouloir à un moment de leur vie revenir habiter en Lusace. De fait, deux de nos informateurs, résidant hors de Lusace au moment de l’entretien, y sont par la suite revenus. Par l’épaisseur de leurs trajectoires biographiques même, c’est avant tout le territoire du village rural, lieu d’expression des langues et cultures sorabes, que les informateurs véhiculent comme cadre cognitif immédiat.

En outre, tout se passe comme si les récits territoriaux régionaux portés par les militants en position de force au sein de l’arène de l’action collective linguistique constituaient des prophéties autoréalisatrices. Par exemple, lorsque des parents militants de la langue bretonne sollicitent l’aide de l’association Diwan pour créer des écoles immersives à Fougères ou Cesson-Sévigné, en Haute-Bretagne, ils participent de la construction d’un récit territorial porteur d’effets sociaux.

Conclusion

Ainsi, l’action collective en faveur des langues minoritaires nécessite une territorialisation pour toute entreprise de cadrage. Les communautés imaginées (Anderson, 1991) sont donc également territorialisées dans la mesure où « no nation imagines itself coterminous with mankind » (Anderson, 1991, p. 7). Les militants du breton, du gallo, du haut-sorabe et du bas-sorabe produisent alors un récit territorial régional partiellement unifié servant d’alternative au récit homogénéisant de l’État-nation. En effet, les territoires promus – la Lusace et la Bretagne à cinq départements – ne se superposent pas aux territoires régionaux officiels tels qu’ils sont entendus dans le découpage des seize Länder allemands et des treize régions françaises. Leur fonction sociale est d’unifier une communauté régionale. Les entrepreneurs des langues régionales et minoritaires sont donc également des entrepreneurs de territoire, marqués par une volonté d’influencer les représentations collectives de la région. De plus, le territoire est également approprié, arpenté et incarné par les registres d’actions qu’ils mobilisent, de la procession rituelle à la course-relais militante.

Néanmoins, l’image sociale des territoires de Bretagne et de Lusace demeure fragmentée. Des récits territoriaux infrarégionaux sont portés par les militants de chaque communauté linguistique, notamment par les militants du gallo et du bas-sorabe, langues perçues comme doublement minoritaires. Ces récits infrarégionaux cristallisent dans le territoire des concurrences institutionnelles et des enjeux de prestige symbolique. Enfin, les trajectoires sociales des acteurs expliquent leurs manières singulières d’appréhender le territoire comme un espace vécu, connu, reconnu et incorporé, difficilement fusionnables dans une communauté plus vaste que celle de la communauté immédiate de la famille ou du village.

Appendices

Notes

-

[1]

Jeanne Toutous est doctorante en science politique au laboratoire Arènes, à l’Université de Rennes 1. Sa thèse de doctorat porte sur les grammaires de l’action collective linguistique en Bretagne et en Lusace.

-

[2]

Nous choisirons ici d’employer les deux termes utilisés officiellement par les États français et allemand, car le contenu normatif qu’ils véhiculent – une langue se caractériserait par sa localisation (régionale) ou par le groupe qui la parle (minoritaire) – nous paraît heuristique dans le cadre de cette recherche.

-

[3]

Nous préférerons les termes brittophones et gallophones à bretonnants et gallésants.

-

[4]

Pour la Lusace, uniquement dans la partie haute de celle-ci, dite Haute-Lusace.

-

[5]

Comme le montrent Jane Jenson et Susan Phillips à propos du modèle canadien (Jenson et Phillips, 1996).

-

[6]

Stiftung für das Sorbische Volk, « fondation pour le peuple sorabe », basée à Dresde.

-

[7]

Entretien avec le directeur de la fondation, âgé de 44 ans, anciennement développeur Web, à son bureau, le 28 mai 2018 à Bautzen (Haute-Lusace).

-

[8]

TMO Régions.(2018). Les langues de Bretagne : enquête sociolinguistique.Repéré à : https://www.bretagne.bzh/app/uploads/Etude-sur-les-langues-de-bretagne.pdf

-

[9]

Entretien avec une élue du Conseil régional de Bretagne, vouée à la culture et à la langue gallèse, âgée de 63 ans. Entretien mené le 14 janvier 2019 au siège du Conseil régional à Rennes, en compagnie du collaborateur de l’élue.

-

[10]

Une quarantaine d’autres entretiens avec les militants des quatre groupes linguistiques ont par ailleurs été réalisés dans le cadre d’un travail doctoral, ce qui nous a donné l’opportunité de recueillir un certain nombre d’informations nécessaires pour le présent article, tout en nous permettant de les situer par la connaissance de l’interlocuteur permise par la pratique de l’entretien biographique.

-

[11]

Directrice d’une antenne de radio à Quimper, âgée de 38 ans. Entretien effectué dans les locaux d’une association d’enseignement du breton pour adultes à Rennes, le 20 septembre 2018.

-

[12]

« Radio Cornouaille ».

-

[13]

L’informateur est âgé de 35 ans. Entretien mené dans un café à Rennes le 14 novembre 2018.

-

[14]

La personne enquêtée est âgée de 40 ans. Avant son travail politique à plein temps, elle travaillait à créer des liens entre les jeunesses de différents groupes perçus comme minoritaires à l’échelon européen. L’entretien a eu lieu dans une boulangerie à Dresde, le 23 mars 2018.

-

[15]

L’État fédéral allemand post-1989, le régime socialiste étant critiqué par la majorité des acteurs que nous avons pu rencontrer.

-

[16]

L’informateur travaille dans le domaine des médias à destination de la jeunesse, et il a 42 ans. L’entretien a été réalisé à son travail, à Bautzen, le 26 mars 2018.

-

[17]

« Ich reite Ostern mit in der Prozession in Storcha […] und dort sind mittlerweile, ich sag es mal, fast die Hälfte der Osterreiter sind deutschsprachig oder bloss ein Drittel, ich kann es jetzt nicht sagen aber zumindestens ist, sagen wir mal so, knapp die Hälfte die zwar auf sorbisch singen, und auch sorbisch verstehen, aber nicht mehr auf Sorbisch sprechen. Und jedes Mal wird diskutiert in welcher Sprache die Versammlung sein soll, da sowieso alle deutsch sprechen. […] es ist immer der Kampf, um dieser kleine Raum wo man meint, es ist selbstverständlich, dass die Osterreiter sorbisch sprechen. Das ist zum Beispiel, um organisatorische Dinge zu besprechen auch rigoros, quar sie darum kämpfen muss, und sich fast noch dafür entschuldigen muss, dass man jetzt seine Muttersprache spricht, weil das von den anderen quar sie als …, oder … gesehen wird, das ist wirklich schwer. […] Das Umfeld muss einfach verstehen, dass wir sehr darunter leiden, Muttersprachler Sorben, wenn wir diese Räume nicht haben, und nicht tätig bedienen können. »

-

[18]

Conversation informelle avec un militant du groupe.

-

[19]

« La souète Ferzae (FZ) fet aqenetr q’ét yelle q’a fèt l’afilonjée de bizouillaije e de “corijeries” de paniaos », 7seizh.info, 21 mars 2019. Dernière consultation : 25 avril 2019.

-

[20]

« Course » en breton. Cette course-relais est directement inspirée de la Korrika au Pays basque, que des parents d’élèves des écoles Diwan avaient eu l’occasion d’observer.

-

[21]

Dans certains villages de Basse-Lusace, les processions sont mixtes.

-

[22]

Observation lors de différentes processions de cavaliers de Pâques, le 1er avril 2018.

-

[23]

Les villes-étapes ponctuant le parcours de la Redadeg sont choisies au terme d’un appel à projet (pour les villes de départ et d’arrivée) ; les autres sont celles où le nombre maximal de bénévoles peut être trouvé. Un équilibre délicat est donc proposé entre assise militante et représentativité de tout le territoire breton « historique » à chaque édition.

-

[24]

Entretien avec les organisateurs de la Redadeg, le 20 février 2019, et observation lors de réunions publiques et en immersion lors de la Redadeg 2018.

-

[25]

Cette tentative s’est soldée par un échec, le projet de colonie de vacances en gallo ayant été retenu pour financement n’ayant pas reçu suffisamment d’inscriptions.

-

[26]

Entretien avec une salariée associative âgée de 29 ans, conduit le 9 octobre 2018, dans les locaux de son association.

-

[27]

Communication donnée à l’Université d’Édimbourg, disponible en ligne (voir bibliographie).

-

[28]

Bien que cette tradition d’État soit en rupture avec le modèle hérité du dix-neuvième siècle (Sonntag et Cardinal,2015, p. 10), ce dernier ne s’est pas montré particulièrement émancipateur pour les velléités linguistiques et nationalistes sorabes, les Sorabes étant passés d’une tradition d’État à l’autre sans réellement faire entendre leur mobilisation ethnolinguistique.

-

[29]

« Hier gibt es viele Leute, die in der Lausitz leben, aber sozusagen über die Geschichte der Lausitz wenig wissen und mit Sorben nie Kontakt hatten. » (« Il y a ici beaucoup de gens qui vivent en Lusace, mais ne connaissent que très peu son histoire, et n’ont jamais eu de contact avec des Sorabes. ») Entretien avec un référent pour le ministère de Brandebourg, âgé de 40 ans, effectué dans la cafétéria du lycée sorabe de Cottbus le 21 mai 2018.

-

[30]

Entretien avec une personne à responsabilités politiques au niveau fédéral mentionné à la page 10.

-

[31]

Il s’agit d’un territoire situé à la jonction (imprécise) entre la Haute et la Basse-Lusace. Sa ville principale est Schleife. La langue qui y était traditionnellement parlée a parfois été considérée comme une langue à part entière, différente à la fois du haut et du bas-sorabe. Il s’agit d’une zone majoritairement rurale, et de religion protestante.

-

[32]

Entretien avec ce sociolinguiste, âgé de 68 ans, réalisé chez lui dans la commune de Neschwitz le 30 avril 2017.

-

[33]

« Und heute könnte man eine territoriale Autonomie gar nicht mehr durchsetzen, das ist zu germanisiert, alles, ja ? »

-

[34]

Entretien avec ce salarié de l’association, âgé de 52 ans, réalisé dans les locaux de l’association le 15 novembre 2018.

-

[35]

Entretien mentionné à lapage 14.

-

[36]

Entretien avec cette élue mentionné à lapage 3.

-

[37]

Membre d’un parti politique ethnorégionaliste breton.

-

[38]

Entretien réalisé avec ce chargé de développement, âgé de 48 ans, le 22 juin 2018, dans les bureaux de son organisation.

-

[39]

Entretien avec cette militante gallophonementionné à la page 10.

-

[40]

Entretien réalisé avec cette professeure des écoles âgée de 43 ans, dans sa classe à Bazouges-La-Pérouse, le 13 novembre 2018.

-

[41]

Entretien avec ce militant politique breton mentionné à la page 6.

-

[42]

Entretien avec le directeur de l’association principale de représentation des Sorabes, réalisé à son bureau à Bautzen le 19 mars 2018.

-

[43]

« Als kleines Kind bestand die Welt für mich also, auf der ich lebe, also ich hatte als Kind wirklich das Gefühl es gibt nur diese Straße, auf der einen Seite war die Kirche und der Konsum, also der Einkaufsladen, auf den anderen Seite die Schule. »

-

[44]

« Wenn man in der Großtadt lebt kennt man auch die Sorben, die in der Großstadt leben ». Entretien avec cetteinformatrice haute-sorabementionné à lapage 6.

Bibliographie

- Aguilera, T. (2017). Gouverner les illégalismes urbains .Les politiques publiques face aux squats et aux bidonvilles dans les régions de Paris et de Madrid. Paris : Dalloz.

- Anderson, B. (1991). Imagined Communities. Reflections on the Origins and the Spread of Nationalism (éd. rév.). Londres : Verso.

- Avanza, M. (2010). Polémiques toponymiques. La Ligue du Nord et l’usage politique du dialecte. Cultures & Conflits, 79-80(3), 123-138.

- Avanza, M. et Laferté, G. (2005). Dépasser la « construction des identités » ? Identification, image sociale, appartenance. Genèses, 4(61), 134-152. https://doi.org/10.3917/gen.061.0134

- Berger, P. et Luckmann, T. (1986). La construction sociale de la réalité. Paris : Armand Colin.

- Bert M. et Costa J. (2014) « What counts as a linguistic border, for whom, and with what implications ? Exploring Occitan and Francoprovençal in Rhône-Alpes, France. », Dans Watt D. et al., Language, Borders and Identity, Edinburgh University Press.

- Bourdieu, P. (1980). L’identité et la représentation. Éléments pour une réflexion critique sur l’idée de région. Actes de la recherche en sciences sociales,35, 63-72. https://doi.org/10.3406/arss.1980.2100

- Busekist, A. von. (2010). Penser la politique. Enjeux et défis contemporains. Paris : Presses de Sciences Po.

- Carbonneau, R. (2016). Što činić z rewitalizaciju serbšćiny ? Pohlady do Španiskeje a Kanady [Que faire avec la revitalisation du sorabe ? Regards vers l’Espagne et le Canada]. Rozhlad, (décembre), 28-33.

- Cardinal, L. (2010). Politiques linguistiques et mobilisations ethnolinguistiques au Canada et en Grande-Bretagne depuis les années 1990. Cultures et Conflits,79-80(3), 37-54.

- Contamin, J.-G. (2000). Cadrages et luttes de sens. Dans O. Fillieule, É. Agrikoliansky et I. Sommier (dir.), Penser les mouvements sociaux, conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines (p.55-75). Paris : La Découverte.

- Costa,J. et Bert,M. (2011). De l’un et du divers. La région Rhône-Alpes et la mise en récit de ses langues. Mots. Les langages du politique, 3 (97), 45-57. Repéré à : https://www.cairn.info/revue-mots-2011-3-page-45.htm

- Costa, J. (2013). Enjeux sociaux de la revitalisation linguistique. Introduction. Langage et société, N° 145(3), 7‑14.

- Cortes, G. etPesche, D. (2013). Territoire multisitué. L’espace géographique, 42(4), 289-292. https://doi.org/10.3917/eg.424.0289

- Diaz, A. (2018).« Gallos » et « Bretons » : représentations de l’Autre et mobilisation de la frontière linguistique dans les processus de construction identitaire [thèse de doctorat]. Université de Rennes 2, France.

- Dołowy-Rybińsk, N. (2011). Języki i kultury mniejszościowe w Europie : Bretończycy,Łużyczanie, Kaszubi.Varsovie : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

- Dołowy-Rybińsk, N. (2016). Becoming an activist : a self-representation of young European campaigners for minority languages. Dans W. J. Olko,A. Bergier et J. Sullivan (dir.), Endangered Languages : Comprehensive Models, for Research and Revitalization (p. 405-436). Varsovie : University of Warsaw.

- Douglas, M. (1999). Comment pensent les institutions. Paris : La Découverte.

- Estèbe, P. (2004). Les quartiers, une affaire d’État. Un instrument territorial. Dans P. Lascoumes et P. Le Galès (dir.),Gouverner par les instruments (p. 47-70). Paris : Presses de Sciences Po.

- Gamson, W.A. (1992). Talking Politics. New York : Cambridge University Press.

- Glaser, K. (2002). Essentialism and Revitalism in Gaelic and Sorbian Language Revival Discourses. Repéré à : https://www.poileasaidh.celtscot.ed.ac.uk/seminarwebversion2.html

- Glaser, K. (2007). Minority Languages and Cultural Diversity. Gaelic and Sorbian Perspectives. Bristol : Multilingual Matters.

- Grenoble, L.A. et Whaley, L.J. (2006). Saving Languages. An Introduction to Language Revitalization. Cambridge : Cambridge University Press.

- Gusfield, J. (1986). Symbolic Crusade. Status Politics and the American Temperance Movement (2e éd.). Chicago : University of Illinois Press.

- Haugen, E. (1972). The Ecology of Language.Redwood City : Stanford University Press.

- Jenson, J. et Phillips, S. D. (1996). Regime shifts : New citizenship practices in Canada. International Journal of Canadian Studies, (14), 111-135.

- Keating, M. (1998). The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change. Cheltenham : Edward Elgar Publishing.

- Kernalegenn, T. (2005). Drapeaux rouges et gwenn-ha-du. L’extrême-gauche et la Bretagne dans les années 1970. Rennes : Apogée.

- Kernalegenn, T. (2018). La recomposition du mouvement breton au tournant des années 1980. Dans G. Richard et S. Ollitrault (dir.), Les années Mitterrand, 1984-1988. L’alternance et la première cohabitation vue des régions (p. 89-98). Rennes : Presses universitaires de Rennes.

- Lascoumes, P. et Le Galès, P. (2004). Introduction. L’action publique saisie par ses instruments. Dans P. Lascoumes et P.Le Galès (dir.),Gouverner par les instruments (p. 11-44). Paris : Presses de Sciences Po.

- Le Galès, P. et Lequesne, C. (dir.). (1997). Les paradoxes des régions en Europe. Paris : La Découverte.

- Lévy, J. (1989). Invitation au voyage. Politix, 2(5). https://doi.org/10.3406/polix.1989.1368

- Lipset, S. et Rokkan, S. (1967). Party Systems and Voter Alignments. Cross National Perspectives. New York : Free Press.

- Loughlin, J. (2005). Les changements de paradigmes de l’État et les politiques publiques envers les minorités linguistiques et culturelles en Europe de l’Ouest. Dans J.-P. Wallot (dir.), La gouvernance linguistique : le Canada en perspective(p. 19‑38). Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa.

- McCarthy, J.D. et Zald, M.N. (1977). Resource mobilization and social movements : a partial theory. American Journal of Sociology, 82(6), 1212-1241.

- Nicolas, M. (2012). Breizh. La Bretagne revendiquée. Morlaix : Skol Vreizh.

- Oberschall, A. (1973). Social Conflict and Social Movements. Englewood Cliffs : Prentice Hall.

- Offerlé, M. (2008). Retour critique sur les répertoires de l’action collective (XVIIIe-XXIe siècles). Politix, 81(1), 181-202. https://doi.org/10.3917/pox.081.0181

- Pasquier, R. (2012a). Comparer les espaces régionaux : stratégie de recherche et mise à distance du nationalisme méthodologique. Revue internationale de politique comparée, 19(2), 57-78.

- Pasquier, R. (2012b). Le pouvoir régional. Mobilisations, décentralisation et gouvernance en France. Paris : Presses de Sciences Po.

- Retière, J. (2003). Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire.Politix, 63(3), 121-143. https://doi.org/10.3406/polix.2003.1295

- Ségas, S. (2004). La grammaire du territoire : action publique de développement et lutte politique dans les « pays »[thèse de doctorat, Université Montesquieu – Bordeaux IV, France]. Hal. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00250175/document

- Sonntag, S. et Cardinal, L. (2015). State Traditions and Language Regimes : AHistorical Institutionalism Approach to Language Policy. Montréal : McGill-Queen’s University Press.

- Wenger, E., McDermott, R. et Snyder, W.M. (2002). Cultivating Communities of Practice, Brighton : Harvard Business School Press.

List of figures

Carte 1

Figure 2