Abstracts

Résumé

La pratique de la photographie post mortem, qui se diffuse en Espagne avec la mise au point du daguerréotype (1839), puis notamment du « portrait-carte » dans la seconde moitié du 19e siècle, semble bien macabre aujourd’hui, d’autant plus lorsque les sujets photographiés sont des enfants, dont la mortalité reste alors considérable. Cette pratique constitue toutefois une manière comme une autre d’apprivoiser la mort précoce, qu’il convient de réenchâsser dans une histoire technique, intime, familiale et sociale déterminée. À partir de la collection détenue par la Biblioteca Nacional de España, à Madrid, cet article tâchera de mettre en lumière certaines caractéristiques, spécificités et usages potentiels de la photographie post mortem dans la société madrilène de l’époque.

Mots-clés :

- Enfance,

- deuil,

- photographie,

- portrait post mortem,

- bourgeoisie,

- Espagne

Abstract

The practice of post mortem photography, which spreads in Spain through the development of the daguerreotype (1839) and, in particular, the “carte portrait” in the second half of the 19th century, seems quite macabre today, especially when its subjects are children, whose mortality rate remains considerable at the time. However, this practice is just another way of taming early death, and needs to be embedded in the context of a specific technical, intimate, family and social history. Based on the collection held by the Biblioteca Nacional de España, in Madrid, this essay wishes to highlight some of the characteristics, specificities and potential uses of post mortem photography in the Madrid society of the time.

Keywords:

- Childhood,

- mourning,

- photography,

- post mortem portrait,

- bourgeoisie,

- Spain

Resumen

La práctica de la fotografía post mórtem, que se extendió en España con el desarrollo del daguerrotipo (1839) y luego, en particular, de la “tarjeta de visita” en la segunda mitad del siglo 19, parece hoy bastante macabra, especialmente cuando los sujetos fotografiados son niños y niñas, cuya mortalidad seguía considerable en aquella época. Sin embargo, esta práctica no es más que otra forma de domar la muerte prematura, que es preciso volver a enmarcar en una determinada historia técnica, íntima, familiar y social. A partir de los fondos conservados en la Biblioteca nacional de España en Madrid, este artículo tratará de destacar ciertas características, especificidades y posibles usos de la fotografía post mórtem en la sociedad madrileña de la época.

Palabras clave:

- Infancia,

- duelo,

- fotografía,

- retrato post mórtem,

- burguesía,

- España

Article body

Il est rare, de nos jours et dans nos sociétés occidentales, de trouver dans la presse des photographies de cadavres. Alors que le 6 janvier 1883, l’image post mortem d’un homme d’État français tel que Léon Gambetta était publiée en couverture de L’Illustration, alors qu’en 1885 circulait le cliché de Victor Hugo, sur son lit de mort, réalisé par Nadar (Héran, 2002), la polémique qui suivit la publication dans Paris Match d’une photographie volée après le décès de François Mitterand en 1996 manifeste une variation des seuils de tolérance à l’égard de l’image du corps mort (Bolloch, 2013). La fonction commémorative et cultuelle de ce type d’effigies dans la sphère publique, que l’on trouve également en Espagne au 19e siècle dans le cas des enfants royaux prématurément trépassés – en témoigne la diffusion sous forme chromolithographique d’une peinture de l’infant Luis, fils d’Isabelle II, décédé quelques heures après sa naissance le 12 juillet 1850 (Torres González, 2001) –, semble ne plus avoir cours aujourd’hui. L’enfant, particulièrement, devenu au 21e siècle « nouveau totem », ou plutôt « dernier tabou » (Pernoud, 2007), n’est plus montré mort, ou alors dans certains cas très précis et selon des modalités bien contrôlées, si l’image, par son atrocité, permet d’émouvoir l’opinion publique, comme un cri d’alarme, un appel à la paix (Sontag, 2003) ou la mise en accusation d’une politique injuste[1].

Outre le domaine public, la photographie dite post mortem semble également avoir déserté la sphère privée, comme l’analyse Richard Chalfen. Dans son ouvrage proposant une ethnographie de la « culture Kodak » dans les années 1970-1980, l’anthropologue montre que la mort, contrairement à la naissance, est un événement qui laisse peu de traces photographiques dans l’histoire familiale, au nom du confort, du bonheur, de la vie sociale et autres idéaux culturels dont les images doivent plutôt témoigner (Chalfen, 2015). Ces évolutions ne signifient pas pour autant l’absence complète de photographies du cadavre prises dans le cadre familial; certaines maternités, notamment, proposent aux parents d’enfants mort-nés le portrait de leur progéniture (Bolloch, 2013). L’usage semble toutefois marginal, ou caché, et c’est surtout un « mélange de répulsion et de fascination » que l’on ressent lorsqu’on découvre, parmi les portraits des générations passées, l’image de personnes décédées photographiées sur leur lit de mort (Bolloch, 2002) – émotions qu’exploitent par ailleurs un certain nombre de séries et de films récents[2].

En dépit de sa rareté aujourd’hui, la pratique de la photographie post mortem était bien répandue aux États-Unis et en Europe occidentale au 19e siècle, et ce, dès l’apparition du daguerréotype en 1839. Se distinguant de la photographie funéraire, qui englobe toutes les modalités liées au décès et aux rites associés, la photographie post mortem se définit comme telle dès lors qu’au moins un défunt apparaît sur l’image, qu’il soit ou non accompagné d’une personne vivante. Le portrait photographique post mortem que nous étudions ici apporte par ailleurs une nuance supplémentaire, puisqu’il implique l’idée d’une « mort préparée », figurant le sujet avant sa sépulture, parfois au cours d’une veillée funèbre, et non celle d’une « mort violente », comme le suggérerait par exemple un cadavre étendu sur le champ de bataille (Cruz Lichet, 2017). De nos jours, peu de portraits post mortem datés du 19e siècle nous sont parvenus, ce qui, selon Renaudet, témoigne moins de la marginalité d’une pratique que de problèmes de conservation et de transmission (Renaudet, 2013). Souvent victimes de la censure postérieure des héritiers dans les archives familiales, à une époque où l’on éloigne et confine la mort dans des espaces hermétiquement clos (Borrás Llop, 2010), les photographies post mortem ont pâti de l’évolution des sensibilités, ainsi que de la transmission lacunaire des fonds de studios photographiques à des centres d’archives (Renaudet, 2013).

Dans un contexte récent marqué toutefois par un renouveau d’intérêt porté à la mort et au deuil (Ariès, 1977; Morin, 1976; Vovelle, 1983), plusieurs études et ouvrages sont consacrés à la photographie post mortem dans le domaine anglo-saxon (Burns, 1990; Ruby, 1995) ainsi qu’en France (Héran, 2002). Dans le domaine hispanique, la thèse soutenue en 2010 par Virginia De La Cruz Lichet s’est imposée comme une référence incontournable pour la représentation photographique de l’enfant mort (Cruz Lichet, 2013). S’y ajoutent entre autres les travaux de l’anthropologue Emilio Luis Lara López, concentrés autour de Murcie et de Jaén (Lara López, 2005), ceux d’Isabelle Renaudet, consacrés aux Asturies (Renaudet, 2013), mais aussi les études de José Fernando Vázquez Casillas (Vázquez Casillas, 2014, 2021) et celle de Diego Fernando Guerra, dédiée à la ville de Buenos Aires, outre-Atlantique (Guerra, 2010). Pour autant, rappelle Renaudet, « l’histoire du portrait après décès demeure encore un champ en friche », un domaine qui reste à explorer, méconnu[3] – en témoigne sa mention en une phrase seulement au sein de la somme récente consacrée par Carmelo Vega à la photographie en Espagne (Vega, 2017).

Nous proposons ici de contribuer à la mise en lumière de la pratique de la photographie post mortem d’enfants au 19e siècle à partir de la collection détenue par la Bibliothèque nationale d’Espagne, sise à Madrid[4]. Le corpus que nous étudions s’articule autour d’un même lieu de conservation, à défaut de provenir d’un même studio photographique, et se présente sous une forme tout à fait atypique. En plus de quatre photographies éparses, insérée pour l’une d’entre elles dans un cadre métallique, l’essentiel des sources apparaît disséminé dans des albums constitués par un personnage incontournable de la bourgeoisie madrilène du milieu du 19e siècle, l’artiste Manuel Castellano (1826-1880). Autodésigné peintre d’histoire, Castellano fédère autour de lui dès les années 1850 de nombreux graveurs, peintres et lithographes, qui utilisent abondamment la photographie dans leur pratique artistique (Naranjo, 2003), auxquels s’uniront plus tard le photographe anglais Charles Clifford, ainsi que le Français Jean Laurent, tous deux implantés à Madrid (Castro Fernández, 2018). Fervent collectionneur, Castellano réunit, entre 1850 et 1875, un ensemble d’un peu plus de dix-sept mille portraits photographiques, figurant des personnages illustres et anonymes de la société madrilène de l’époque, et dont la Bibliothèque nationale d’Espagne hérite en partie, après la mort du peintre en 1880, dans des circonstances mal connues (Kurtz et Ortega, 1989). Encore insuffisamment étudié, il est probable que Castellano ait joué, par son réseau et sa collection, un rôle fondamental dans le développement de la photographie madrilène (Onfray, 2019). Les effigies qu’il collectionne sont essentiellement des portraits-cartes de divers formats, non cartonnés, et consistent probablement en des copies excédentaires de clichés pris en studio, que le peintre dispose et colle ensuite dans des albums factices, sans autre critère apparent qu’une relative proximité de formats (Kurtz et Ortega, 1989).

Toutes les images de la collection Castellano ne sont pas encore numérisées à ce jour. Pour notre recherche, nous avons ciblé les images d’enfants et les images post mortem. Nous avons ainsi pu feuilleter huit albums, composés de plusieurs milliers d’images, dont plusieurs centaines de photographies d’enfants, seuls, avec leurs parents ou en fratrie. Nous avons sélectionné soixante-dix effigies post mortem, dont la plupart n’avaient pas à ce jour été répertoriées comme telles[5]. Ces images d’enfants après leur décès dépassent largement en nombre celles d’adultes et sont incluses soit en format « carte de visite » sur des pages où elles côtoient des effigies d’enfants vivants de même taille, soit en pleine page, dans des formats plus imposants.

Les dates qui figurent parfois en pied des photographies se réfèrent probablement au moment de l’acquisition des images par Castellano, et non à celui de leur exécution; toutefois, il est possible de situer ce corpus entre les années 1850 et 1875 (Kurtz et Ortega, 1989). Par la position sociale et géographique du collectionneur, on suppose que la plupart des images proviennent de familles issues de la bourgeoisie madrilène, parfois de l’aristocratie. Nous disposons donc de soixante-dix photographies post mortem d’enfants de la collection Castellano[6], à la fois singulières dans leur disposition, mais aussi dotées selon nous d’une certaine représentativité, au vu de l’amplitude et de la variété du fonds en question. À cela s’ajoutent, nous le disions, quatre photographies éparses détenues par la Bibliothèque nationale : un ambrotype coloré à la main daté d’environ 1860, une photographie « carte de visite » en deux exemplaires datés de 1876 et un portrait-carte effectué vers 1890.

À partir de ce corpus, formé exclusivement de photographies professionnelles, nous souhaitons nous interroger sur les modalités et les significations possibles de ces mises en images d’enfants morts et de leurs particularités dans le contexte madrilène de la seconde moitié du 19e siècle, ainsi que sur les usages que ces effigies révèlent. L’objectif est de contribuer à décrypter une modalité visuelle d’« apprivoisement » (Ariès, 1977) de la mort de l’enfant qui eut cours au sein d’un espace-temps déterminé et qui semble presque inexistante aujourd’hui. Pour ce faire, il s’agira d’abord de replacer la pratique de la photographie post mortem d’enfants dans un ensemble de pratiques concomitantes, qui forge en grande partie la spécificité du cas espagnol. Nous étudierons ensuite les caractéristiques formelles et esthétiques de ces images, avant de nous intéresser aux usages et pratiques sociales qu’elles suggèrent.

La photographie post mortem d’enfants en contexte

En premier lieu, il nous semble important de resituer le corpus étudié dans un ensemble d’images et de pratiques ayant trait à l’apprivoisement de la mort de l’enfant, qui précèdent et accompagnent la photographie post mortem dans l’Espagne de la seconde moitié du 19e siècle. Cette dernière n’apparaît pas comme une génération spontanée, mais s’enracine dans une tradition et un besoin pluriséculaires de représentation des défunts. Le portrait après décès n’est pas une modalité exclusive de l’histoire de la photographie, mais peut être appréhendé, notamment, comme une production visuelle de l’homme dans son besoin de comprendre et d’expliquer la mort (Cruz Lichet, 2013), aux côtés des masques mortuaires et autres Artes moriendi, ces traités sur l’art de bien mourir qui se multiplient au cours du 15e siècle (Raynaud, 2002). Lié à des usages ancestraux qu’il transforme (Guerra, 2010), le cliché post mortem touche en somme à un invariant anthropologique – ce qui ne l’empêche pas de s’inscrire dans une généalogie déterminée, liée à diverses formes d’esthétisation dont il porte l’empreinte (Renaudet, 2013), selon les sociétés et les époques traversées.

En dépit de son caractère novateur, la photographie post mortem d’enfants procède donc d’une tradition qui la dote d’entrée de jeu d’un bagage culturel et de manières de voir particulières (Borrás Llop, 2010). Dans le cas espagnol, il est essentiel de mentionner le poids inédit, par rapport aux pays voisins, de la pratique picturale (Morel, 2001), façonnée au cours des 16e et 17e siècles par les nombreux portraits peints d’héritiers défunts que commande la monarchie des Habsbourg. Les commandes concernent tous les âges, puisque les infantes María et Margarita Francisca, toutes deux filles du monarque Felipe III (1578-1621), sont portraiturées respectivement au terme de deux mois et de sept ans de vie. Tant la première image, peinte par Juan Pantoja de la Cruz en 1603, que la seconde, de la main de Bartolomé González, datée de 1617, manifestent la réserve imposée aux portraits officiels, à une époque où la royauté se doit d’inspirer le respect, de faire preuve de sévérité et de contrôle de ses émotions. Les deux infantes sont peintes en habit religieux, couchées dans un cercueil apparent, preuve qu’elles ont mérité la vie éternelle (Cobo Delgado, 2021). Au 18e siècle, toutefois, et particulièrement sous les règnes de Carlos III et de Carlos IV, la pratique du portrait post mortem semble tomber en désuétude, tant pour les enfants que pour les adultes; Cobo Delgado évoque l’influence de la mentalité des Lumières (la Ilustración), qui préfère occulter l’aspect macabre du décès, mais aussi la volonté théologique systématique de s’éloigner de tout type de superstition, qui conduit à une forme de désacralisation de la matérialité corporelle au profit de la spiritualité (Cobo Delgado, 2021).

Au 19e siècle, la monarchie d’Isabel II se réapproprie l’art du portrait après décès et exprime dans la presse et les images toute l’étendue de sa douleur, celle d’une royauté qui se veut plus humaine et proche du peuple (Varela, 1990). La mortalité infantile à l’époque est colossale et fauche encore, à l’aube du 20e siècle en Espagne, plus d’un enfant sur cinq avant son premier anniversaire (M. de Miguel, 1983). En dépit des progrès médicaux, elle n’épargne aucune classe sociale, depuis les rejetons royaux jusqu’aux enfants des milieux les plus modestes (Cendan, 2011). Lorsque, le 12 juillet 1850, le petit Luis, fils d’Isabel II, naît et décède à seulement quelques heures d’intervalle, son père, le roi consort, commande plusieurs portraits aux peintres de chambre Federico de Madrazo et José Gutiérrez de la Vega, ainsi qu’au sculpteur José Piquer (Torres González, 2001). La peinture qu’exécute Madrazo représente l’infant allongé sur un coussin, sans aucun signe explicitement religieux ou mortuaire, dans l’illusion d’un sommeil profond (Cobo Delgado, 2020) – cette absence de symboles pourrait refléter un contexte théologique moins marqué par la crainte de l’Enfer et le besoin de justifier l’accès à l’éternité (Ariès, 1977). En 1854, le deuil frappe à nouveau la famille royale et emporte l’infante María Cristina à trois jours à peine, portraiturée après décès, une fois encore, par Federico de Madrazo (Ortega Fernández, 2012). Comme son frère, la petite gît, très pâle, sur un coussin ouvragé et une couverture jonchée de fleurs, vêtue d’une tenue baptismale. On aperçoit toutefois, au loin, sur un fond de nature au ciel sombre, la tache lumineuse d’un ange accompagnant son âme vers les cieux (Borrás Llop, 2010).

L’une des particularités du 19e siècle est également l’appropriation progressive du portrait pictural post mortem d’enfants par la haute bourgeoisie (Sánchez Camargo, 1954), celle qui dispose de moyens suffisants pour de telles commandes. L’artiste romantique Vicente Palmaroli peint ainsi, en 1866, un portrait de la petite Pilar Chávarri y Romero, présentée à mi-corps, les yeux cernés de noir. Au-delà de l’impression dérangeante qui émane de la toile, un certain nombre d’éléments signalent le trépas de la fillette, décédée un an plus tôt des suites d’un coup : le vêtement blanc et vaporeux, qui rappelle une robe de baptême, la rose coupée que l’enfant tient à la main et la grande croix qui orne son cou (Torres González, 2001). Palmaroli a peut-être procédé comme de nombreux peintres à l’époque, en se rendant au domicile de l’enfant pour faire quelques esquisses de son visage défunt et les transcrire plus tard dans un portrait doté d’une apparence de vie (Cruz Lichet, 2017). Ce procédé rappelle la modalité « as alive » de la photographie post mortem d’enfants, nous le verrons, et suggère la circulation et la coexistence des techniques de mise en images.

L’apparition de la photographie, avec les débuts du daguerréotype en 1839, ne signe pas, en effet, l’abolition du portrait peint post mortem en Espagne, au contraire : elle semble plutôt le servir, et remplit, particulièrement dans les premiers temps, un rôle d’auxiliaire de la peinture (Castro Fernández, 2018). La proximité visuelle entre les portraits à l’huile en 1850 de l’infant Luis par Federico de Madrazo et par son disciple, Dionisio Fierros, suggère ainsi que les deux artistes ont peint à partir d’un daguerréotype commun – ou qu’ils étaient situés exactement dans le même angle face au petit cadavre (Castro Fernández, 2018). Les premiers photographes sont souvent d’anciens peintres et miniaturistes, qui réadaptent au nouveau médium les codes hérités de la peinture (Cruz Lichet, 2017). Le cas du beau-père de Joaquín Sorolla, Antonio García Peris (1841-1918), est à ce titre emblématique : d’abord formé en peinture de chevalet, spécialisé dans le portrait, il se lance dans la photographie et devient à Valence l’un des professionnels les plus en vue de la seconde moitié du siècle. C’est dans le cadre de son activité qu’il rencontre le jeune Sorolla, alors étudiant à l’Académie des Beaux-Arts de San Carlos, qu’il engagera comme retoucheur et coloriste de ses photographies (Menéndez Robles, 2006). Sorolla a peint deux têtes d’enfants morts, en 1879 et 1883 (Martínez Requena et Pitarch Angulo, 2022) : leur cadrage singulier et leur grand réalisme suggère un travail d’après photographies, certainement issues du studio de García Peris, ce qui témoigne des liens et transferts entre les médiums.

La photographie post mortem d’enfants en Espagne a donc ceci de singulier qu’elle s’épanouit dans le sillage de la peinture, qu’elle sert et accompagne en même temps, jusqu’à la fin du siècle au moins. Elle est par ailleurs fortement liée à la liturgie catholique, qui a établi, à travers le Rituel Romain compilé par Paul V en 1614, un cérémonial particulier dans le cas du décès d’enfants de moins de sept ans. L’Église recommande, en vertu de ce Rituel, de vêtir filles et garçons de blanc et de ceindre leur tête d’une couronne de fleurs ou d’herbes aromatiques, semblables à celles des religieuses décédées, afin de signifier innocence et virginité (Borrás Llop, 2010). Des sons de cloche moins « lugubres » sont également préconisés, pour présenter le décès de l’enfant comme la montée heureuse d’un ange au ciel, qui se fera l’intercesseur de ses proches auprès de Dieu (Morel, 2001). La plupart des épitaphes et autres « couronnes poétiques » que l’on trouve dédiées à l’enfant défunt au 19e siècle, y compris dans certains périodiques illustrés pour la jeunesse, tâchent ainsi de consoler les parents par la célébration de l’angélisme du petit parti trop tôt (Sánchez Camargo, 1954).

La photographie post mortem d’enfants s’incorpore donc à ce que Francisco Faeta appelle un « théâtre funèbre », ensemble homogène de représentations de la mort et du mort fait « d’icônes, de textes, de contextes et de pratiques » (Faeta, 1993), marqué en Espagne par l’importance de la religion et de la peinture. Ce « théâtre » est également imprégné des sensibilités romantiques de son époque, où se produit « l’exaltation des derniers moments » (Torres González, 2001), et où se consolide une culture de la relique, servie par le développement de nouveaux supports destinés à combler les « besoins émotifs d’une société » attachée à conserver le souvenir de l’être aimé (Cruz Lichet, 2013). La photographie renoue ainsi avec la vocation mémorielle pluriséculaire du portrait post mortem (Pernoud, 2007); elle s’adapte à une demande préexistante et n’induit pas de « rupture fondamentale » dans l’ordre des images (Charpy, 2007). Le portrait photographique post mortem n’est pas une mode nouvelle en Espagne dans la seconde moitié du 19e siècle, loin s’en faut; il faut y voir plutôt un genre qui emprunte des codes narratifs et qui édifie ses normes entre héritages et transferts (Renaudet, 2013).

Caractéristiques formelles et esthétiques

Par ses spécificités techniques et matérielles, toutefois, la photographie post mortem d’enfants occupe une place sociale nouvelle et configure peu à peu ses propres codes. Après la mise au point du procédé héliographique en 1826 et 1827 par le Français Niépce, la photographie entre dans le domaine public sous la forme du daguerréotype, qui combine le relativement court (par rapport à la peinture) temps de pose du physionotrace, la précision de la peinture à l’huile et le caractère précieux des miniatures (Charpy, 2007). Le procédé mis au point par Louis Daguerre se diffuse rapidement en Espagne, à travers trois traductions de son manuel en 1839, d’articles de presse et d’autres annexes dans des livres de physique (Naranjo, 2003). Le daguerréotypiste de la première heure est un photographe anonyme ambulant, qui annonce sa venue de ville en ville par la presse et installe un studio improvisé dans des appartements lumineux loués pour l’occasion (Vega, 2017). Grâce aux faibles temps de pose requis, qui ne cessent de décroître au fil des années[7], le daguerréotype permet l’obtention d’une image unique sur une plaque de cuivre recouverte d’une couche d’argent (Bolloch, 2002) et dote ainsi la classe sociale ascendante d’un instrument idoine de sa mise en valeur (Sagne, 1984).

Les ateliers daguerriens restent toutefois fondés sur un modèle semblable aux ateliers de peintres ou de miniaturistes, contraints par les « exigences d’une production limitée à quelques milliers d’unités par an » (Sagne, 1984). Les coûts élevés liés à la confection d’une pièce unique sur métal limitent également le public des daguerréotypes à la haute et moyenne bourgeoisie (López Mondéjar, 1989). D’autres techniques moins onéreuses voient peu à peu le jour, par exemple l’ambrotype, sur plaque de verre, comme celui de notre corpus, subtilement coloré, qui montre un homme tenant dans ses bras une fillette décédée (figure 1), ou encore le ferrotype, sur métal. Le calotype, breveté par Talbot en 1841, autorise pour sa part le tirage multiple d’images positives à partir d’un unique négatif et constitue en ce sens une innovation décisive (Bolloch, 2002).

Figure 1

Anonyme [sans date], ambrotype coloré à la main, 89 x 64 mm (image), 118 x 93 mm (cadre). Madrid, Biblioteca Nacional de España, cote 17/220/109.

Plus tardif, le passage de la photographie d’un stade artisanal à un stade industriel est associé au nom d’Eugène Disdéri, à la fois pour le brevet qu’il dépose en 1854, consacrant le principe du « portrait-carte », et pour l’abondant volume de sa production photographique dans les années qui suivent (McCauley, 1985). Rendu possible par l’exploitation du procédé au collodion humide – procédé négatif-positif sur verre –, le portrait-carte signe le développement de la photographie sur papier et la multiplication des épreuves à partir d’un même cliché, divisé en quatre, six ou huit, afin de diminuer les frais de fabrication (Sagne, 1984). Ce nouveau format, généralement d’une dizaine de centimètres de hauteur, popularisé en Espagne à partir de 1858, permet une véritable démocratisation du portrait : là où un daguerréotype coûte, en 1860 dans la péninsule Ibérique, entre trente et soixante réaux, un portrait-carte ne coûte qu’entre quatre et huit réaux, sans compter les copies que l’on peut en obtenir pour deux réaux supplémentaires (López Mondéjar, 1989). Grâce aux portraits-cartes, la photographie devient véritablement le nouveau médium de l’âge industriel, apprécié pour sa précision, sa rapidité d’exécution, sa reproductibilité et son moindre coût (McCauley, 1994). Elle ouvre l’accès au portrait, jusqu’alors réservé à la noblesse et à la bourgeoisie aisée, au « petit-bourgeois économe » (Freund, 1974).

Notre corpus est essentiellement composé de ces portraits-cartes sur papier, au format dit « carte de visite », d’environ dix par six centimètres, parfois plus, selon les cas. Dans les albums de la collection Castellano, les portraits ne sont pas livrés sous leur forme achevée, c’est-à-dire collés sur un carton au nom du photographe (Aubenas, 1997); il s’agirait plutôt d’images découpées à partir des planches rassemblant un grand ou plusieurs petits portraits. On retrouve au fil des albums des photographies en double, identiques ou dont l’angle de vue varie légèrement, trahissant les efforts pour obtenir un meilleur résultat, comme dans le cas d’un enfant défunt que l’on a immortalisé de deux manières différentes (figures 2 et 3).

Figure 2

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 151 x 197 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/56, p 117.

Figure 3

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 168 x 209 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/56, p. 125.

D’un point de vue esthétique, le corpus comporte des échantillons des trois modalités établies par l’anthropologue Jay Ruby quant à la représentation photographique du cadavre : une modalité « as alive », imitant la vie; une modalité « as asleep », simulant le sommeil; une modalité « as dead », sans équivoque aucune quant à l’état du modèle (Ruby, 1995). Une chronologie approximative est associée à ces modalités, avec une prédominance de la représentation « as alive » dans les années 1840-1850, une préférence pour celle « as asleep » entre 1860 et 1880, puis l’imposition de la modalité « as dead » vers la fin du siècle (Cruz Lichet, 2017). Cette tripartition s’adapte relativement bien à notre échantillon, dans lequel nous notons une nette supériorité des images « as alive » et « as asleep[8] ».

L’existence de ces trois possibilités constitue l’une des spécificités de la photographie post mortem d’enfants. En effet, dans le cas d’un adulte décédé, le photographe professionnel ne peut prendre le cliché dans son studio et doit se précipiter au domicile du défunt, y préparer le décor et la mise en scène avant que le corps cesse d’être présentable (Cruz Lichet, 2017). Le corps enfantin, par ses dimensions, est plus facilement transportable et manipulable, et peut donc être emmené au studio et installé dans des postures équivalentes à celles des vivants. Dans notre corpus, la modalité « as dead » pourrait s’expliquer dans certains cas par le mauvais état du cadavre qui ne peut être déplacé de son lit de mort, comme cette petite fille au visage marbré (figure 4) – sans que cela soit l’unique raison, puisque d’autres portraits, nous le verrons, montrent l’enfant au domicile « as asleep ». Iconographiquement, les photographies « as dead » de notre corpus puisent aux sources identifiées précédemment, l’eschatologie catholique des innocents (Renaudet, 2013), avec la blancheur du vêtement, l’abondance des fleurs, en bouquet ou en couronne (figure 5), mais aussi la peinture d’infants, avec des dispositions sur des coussins qui rappellent les portraits de rejetons royaux décédés (figure 2). La symbologie religieuse, déclinée en croix, chapelets et vêtements baptismaux, élève parfois les enfants sur des catafalques, comme une manière de signifier leur ascension céleste (Borrás Llop, 2010).

Figure 4

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 156 x 200 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/43, p. 41V.

Figure 5

Anonyme [sans date], photographie sur papier, format « carte de visite ». Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/50, p. 20V.

Les modalités « as asleep » et « as alive » surprennent davantage l’observateur du 21e siècle. Plusieurs portraits-cartes de notre corpus montrent des enfants décédés, photographiés sous l’apparence d’une paisible sieste sur un canapé (figure 6) ou en tenue de petit soldat endormi, le cercueil dissimulé par un pan de tissu (figure 7). De nombreuses photographies prises en studio montrent aussi des défunts maintenus droits dans les bras d’un adulte ou disposés seuls, yeux ouverts, sur un petit fauteuil (figure 8), parfois vêtus non de blanc mais de vêtements du dimanche, une rose ou un oiseau de bois glissés dans la main. Certaines effigies, très ambiguës, ne sont identifiables comme post mortem que grâce à des indices plus ou moins subtils : l’impression de pesanteur anormale d’un bras, les boucles métalliques sous les chaussures, qui permettent de tenir les pieds droits (figure 9), la présence de l’adulte, caché derrière un rideau, qui tâche de redresser le cadavre d’un garçon en le coinçant entre ses jambes (figure 10).

Figure 6

Anonyme [sans date], photographie sur papier, format « carte de visite ». Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/50, p. 3V.

Figure 7

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 114 x 215 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/57, p. 35.

Figure 8

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 89 x 54 mm. Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/57, p. 73V.

Figure 9

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 85 x 55 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/57, p. 148V.

Figure 10

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 84 x 52 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/57, p. 94.

Ces mises en scène maladroites, voire macabres aujourd’hui, doivent être replacées dans un contexte où, bien que la photographie tende à s’industrialiser, la pratique reste exclusivement professionnelle et occasionnelle, nécessitant un déplacement au studio, avant l’avènement du gélatino-bromure d’argent dans les années 1880 et les débuts de la photographie amateur (Sagne, 1984). En dépit de l’abaissement de leur coût, les portraits-cartes sont des éléments de consommation secondaire, qui nécessitent la prévision d’un certain budget – et ne s’adressent donc pas aux collectifs les plus nécessiteux (Vázquez Casillas, 2021). Dès lors, la photographie de l’enfant mort entre les années 1850 et 1870 constitue, dans la plupart des cas, la seule image qui restera du petit, le premier et dernier témoignage visuel de sa présence, puisque son décès survient de façon prématurée (Vázquez Casillas, 2021). L’image en ce sens permet d’identifier le défunt, aide à fixer et à « préserver au mieux une identité dont la visibilité reproductible est sous la menace croissante de la putréfaction ». Il y a fort à parier que ces mises en scène « as alive » et « as asleep » relèvent moins d’une volonté de tromper le public sur l’état du modèle que d’une volonté « d’exploitation identitaire maximale » du corps mort (Vidor, 2013). La « ressemblance » (semejanza, parecido) est en effet un argument avancé constamment dans les publicités pour les studios photographiques dans la presse espagnole des années 1840-1850 (Vega, 2017). Les images étudiées participent certainement de cet effort de conserver l’image la plus fidèle possible des traits de l’enfant quand il était en vie, bien qu’avec des résultats discutables. En effet, dans le cas du portrait peint, le moment de la pose du sujet et celui de l’exécution technique de l’image peuvent différer, tandis qu’avec la photographie, ces deux temporalités coïncident (Gunthert, 2009); comme à l’époque moderne, les toiles post mortem sont ainsi le fruit de reconstitutions temporelles et spatiales a posteriori, faites à partir d’ébauches et de croquis (Cobo Delgado, 2021). La photographie, qui tolère moins ces étapes, trahit davantage certains détails et éléments que la peinture parvient à retoucher, à modifier ou à rehausser d’un coup de pinceau (Cruz Lichet, 2017).

Ces premières observations nous permettent de mettre en lumière deux éléments. Nous constatons tout d’abord que Castellano, dans sa collection, mélange indifféremment sur une même page images d’enfants en vie et effigies post mortem – ce qui complique d’ailleurs leur identification –, sauf lorsqu’un plus grand format justifie qu’elles occupent à elles seules une demi-page ou une page entière. Cette absence complète d’emphase, ou de mise à part dans une sorte de section ou « cabinet de curiosités » au sein de l’album, suggère peut-être que la photographie post mortem, sans être massive, était en son temps une pratique tout à fait ordinaire, ni dissimulée ni exaltée – rappelons que dans la seconde moitié du 19e siècle, la confrontation à la mort était chose courante, familière, et que l’on mourait plus souvent chez soi qu’à l’hôpital (Bolloch, 2013). L’existence et le nombre de ces photographies aident également à relativiser un préjugé encore répandu dans les childhood studies, selon lequel c’est un déclin progressif de la mortalité infantile au 19e siècle qui aurait permis un attachement supérieur des parents à leur progéniture. Les portraits-cartes après décès sont la preuve qu’une mortalité infantile importante n’empêche pas le développement de liens affectifs avec le jeune âge, au contraire. En dépit de sa quotidienneté, la mort de l’enfant est source de douleur, et ce, à toutes les époques, comme le signalent les correspondances éplorées des monarques à l’époque moderne lors du décès de leurs rejetons (Cobo Delgado, 2020). Ce qui change, avec la photographie post mortem, n’est peut-être pas la sensibilité générale à la mort de l’enfant, mais les potentialités expressives pour l’extérioriser, et leur accès à un plus grand nombre d’individus.

Usages et pratiques sociales

Les photographies post mortem d’enfants de la Bibliothèque nationale d’Espagne, par leur matérialité, nous renseignent également sur les usages et pratiques que ces images ont pu susciter. Les daguerréotypes, bien souvent, sont montés en pendentifs, en broches, conservés dans des écrins plus ou moins ouvragés (Bolloch, 2002), et deviennent par là objets uniques et précieux. L’ambrotype que comporte notre corpus est lui-même inséré dans un encastrement de bordures et de cadres faits de bois, de cuir gaufré, de velours et de métal doré, ornés de motifs végétaux (figure 1). L’image, d’une dizaine de centimètres de haut, devient un objet tangible, que l’on pourra déposer sur une console, un guéridon, un linteau de cheminée ou bien glisser discrètement dans un tiroir. Plus encore que l’apparence du défunt, les petits formats de la photographie, semblables en cela aux miniatures, permettent de conserver une forme de proximité physique (a sense of nearness) avec le sujet, dont on pourra serrer l’image contre soi (Guynn, 2008). Certains daguerréotypes sont conservés dans de beaux étuis, dont il faut soulever un pan pour les contempler, tel le couvercle d’un cercueil miniature, créant ainsi un objet particulièrement idoine à l’expression du deuil intime (Cruz Lichet, 2013).

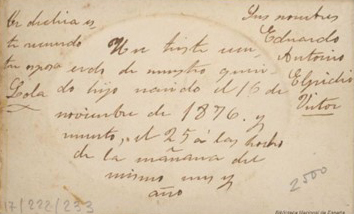

Les portraits-cartes participent également de ce processus de deuil, bien que leur reproductibilité et leur format sur papier donnent lieu à d’autres types d’utilisations. Dans la collection Castellano, trois exemplaires d’un même garçon mort, couché dans un lit, montrent la scène soit en incluant l’ensemble du décor (figure 11), soit en se centrant seulement sur un agrandissement du visage, inséré dans une forme ovale (figure 12). Ces répétitions suggèrent la possibilité désormais de réserver une même effigie à différents usages, d’en distribuer un exemplaire à des proches, d’en encadrer un autre, d’en inclure un dans un médaillon, ou de le coller dans un album (Bolloch, 2002). Un autre portrait-carte dont nous disposons en deux exemplaires illustre bien cette variété. L’image, datée de 1876, figure un nourrisson décédé, légèrement vêtu, couché sur un coussin dans un décor domestique. Dans une première version, le portrait est cartonné et partiellement couvert d’un encadrement sombre (figure 13), tandis que la deuxième version est insérée dans un encadrement clair. Par ailleurs, le revers du second exemplaire, à la différence du premier, comporte un émouvant message, à l’encre, qui indique : « Un triste souvenir de notre cher fils né le 16 novembre 1876 et mort le 25 à huit heures du matin du même mois et de la même année[9] », ainsi que les prénoms du petit trépassé : « Eduardo Antonio Elpidio Victor » (figure 14).

Figure 11

Anonyme [sans date], photographie sur papier, format « carte de visite ». Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/50, p. 20.

Figure 12

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 40 x 54 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/43, p. 42.

Figure 13

M. Hostenc [1876], Eduardo Antonio Elpidio Víctor, photographie sur papier, 105 x 63 mm, Madrid, Madrid, Biblioteca Nacional de España, cote 17/222/232.

Figure 14

M. Hostenc [1876], Eduardo Antonio Elpidio Víctor, recto de photographie sur papier, 105 x 63 mm, Madrid, Madrid, Biblioteca Nacional de España, cote 17/222/233.

Ces quelques lignes nous rappellent que nous contemplons des images qui ont été arrachées du giron familial dont elles sont issues, du maillage sentimental et intime qu’elles contribuent à tisser, au sein duquel elles commémorent des histoires particulières, des « narrations intimes » et autres « microhistoires familiales » auxquelles nous n’avons plus accès (Vázquez Casillas, 2014). Les photographies post mortem s’incorporent probablement au sein de l’espace domestique à des formes d’« autels », sur un mur ou un meuble, qui servent de mémorial quotidien des absents destinés au groupe des vivants (Ortiz García, 2005). Elles aident à confirmer que les enfants ont réellement existé, en particulier lorsqu’ils sont décédés très vite après la naissance, et servent ainsi à « suppléer la mémoire défaillante pour retrouver les traits de l’être disparu », à fournir un support qui permet d’affronter la perte et de trouver consolation (Bolloch, 2002, p. 138).

Une vingtaine d’images de notre corpus montrent par ailleurs les petits défunts accompagnés d’un adulte, ou de deux, et parfois même d’autres enfants en vie, certainement des membres de leur fratrie. Le nourrisson gît parfois, en tenue blanche, sur les genoux de celle que l’on suppose être sa mère, qui pose à côté de son époux (figure 15); dans d’autres cas, une mère – ou une nourrice – plonge son regard dans les yeux irrémédiablement fermés du petit qu’elle serre contre elle, comme pour conserver une trace de leur lien, par-delà le décès (figure 16); sur certains clichés, enfin, l’enfant mort porte un manteau et apparaît entouré de sa mère, de son père qui abaisse les yeux vers lui, et de sa soeur, en habit du dimanche, dont le regard fixe l’objectif d’un air troublé (figure 17). Ces photographies post mortem illustrent le désir d’inscrire visuellement l’enfant désormais trépassé dans l’entrelacs des liens familiaux et permettent de reconstituer, de rafistoler par l’image l’intégrité de la cellule familiale, leur conférant par là une dimension éminemment performative. En figeant l’identité du disparu et son attachement à la famille, elles permettent de construire une généalogie visuelle, telles les « métaphotographies » dont parle Vidor, qui ajoutent, sur certains clichés après décès, les photographies de ceux ayant précédé le défunt dans la mort (Vidor, 2013).

Figure 15

Anonyme [sans date], photographie sur papier, format « carte de visite ». Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/50, p. 52.

Figure 16

Anonyme [sans date], photographie sur papier, 149 x 110 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/56, p. 42.

Figure 17

Anonyme [sans date], photographie sur papier, env. 200 x 115 mm, Madrid, Biblioteca Nacional de España, coll. Castellano, cote 17-LF/58, p. 27.

Ces images composites, où coexistent vivants et morts, tout comme les quelques lignes que l’on trouve parfois inscrites sur leur revers, peuvent dès lors être comprises non seulement comme l’expression d’une douleur intime, mais aussi comme l’élaboration de coordonnées. Celles-ci désignent moins l’individu représenté que le membre de la famille et dotent cette dernière d’une histoire jalonnée de dates – semblables aux indications que l’on trouve dès le 16e siècle au dos des portraits de familles nobles (Ariès, 1960). Outre son rôle de support pour accéder à l’histoire personnelle d’un individu, la photographie post mortem devient ainsi une source d’histoire sociale (Renaudet, 2013) et participe dans la seconde moitié du 19e siècle au renforcement idéologique d’une certaine idée bourgeoise de l’individu et de la famille (Vega, 2017). La bourgeoisie, groupe social englobant des situations variées situé entre l’ancienne noblesse et les classes populaires (Cruz Valenciano, 2014), développe au 19e siècle son assise idéologique et culturelle, outre son poids politique et économique croissant (Naranjo, 2003). L’une des caractéristiques de cette assise est l’importance conférée à la famille nucléaire, qui devient projet de société, être moral qui « se dit, se pense, se représente comme un tout » (Perrot, 1987, p. 187), et dont l’enfant constitue le continuateur, la garantie pérenne, le pivot à travers lequel « se rejoue sans fin le cycle de la vie » (Martin-Fugier, 1987, p. 261). Tout l’enjeu pour la bourgeoisie, cette « nouvelle classe en mal d’images », consiste à se fabriquer une représentation, à se construire une généalogie par l’image, qui la dotera d’une légitimation historique (Charpy, 2007); cette ligne généalogique visuellement créée « non seulement renforce l’identité familiale mais lui donne une dignité plus grande » (Vidor, 2013).

Par sa matérialité inédite, la photographie donne lieu à de nouveaux usages et objets, mis au service de ce projet bourgeois d’exaltation de la famille nucléaire, auquel participent bien sûr les effigies post mortem. Les portraits-cartes, en particulier, multipliables et échangeables, ne servent plus seulement à l’autoconsommation, mais peuvent être stockés, découpés, distribués aux familles et aux proches, par-delà l’éloignement géographique; ils nourrissent ce que d’aucuns appellent en Espagne, dès les années 1860, une forme de cartomanía (Lara López, 2005). En inaugurant un système d’échanges et de circulations, qui matérialise un sentiment de cohésion malgré l’éventuel trépas, les photographies donnent vie à la communauté imaginée de la famille et renforcent « l’intégration du groupe familial et le sentiment qu’il a de lui-même et de son unité » (Bourdieu, 1965). Elles participent au processus de construction d’une mémoire intime et familiale et deviennent, selon les termes de Sontag, les « outil[s] mémoriel[s] de la vie familiale », qui aident à préserver le passé ou, plutôt, à combattre la disparition du présent (Lesme, 2019, p. 5). Ces propriétés expliquent, selon Bourdieu, le succès fulgurant du médium photographique, venu remplir des fonctions qui préexistaient à son apparition, « à savoir la solennisation et l’éternisation d’un temps fort de la vie collective » (Bourdieu, 1965, p. 40).

Comme le fait Castellano dans ses albums, il est fort probable que les épreuves de certains clichés post mortem d’enfants de notre corpus aient été découpées et collées dans un album de photos. Ce nouvel objet, qualifié par Hamon (2007) d’« album-type du siècle » et qui accompagne l’essor du portrait-carte, est un lourd objet aux pages cartonnées et aux fermoirs métalliques, que l’on dépose sur une console ou un guéridon (Sagne, 1984), destiné non à être lu, mais feuilleté (Hamon, 2007). Réceptacle idoine de la quête généalogique qui anime la société bourgeoise, l’album de photos devient une structure « nucléarisante de la mémoire », qui agglutine en un même objet parents éloignés, aïeux, pères, mères, fratries, défunts, nouveau-nés et même nouveau-nés défunts, contribuant ainsi à l’élaboration d’une mémoire graphique familiale (Lara López, 2005).

L’insertion de l’effigie après décès dans l’album manifeste la volonté d’intégrer l’enfant décédé dans la mémoire commune, de fournir un substitut au corps absent, pour l’unir au corps symbolique de la famille, à son « histoire racontée en images » (Cruz Lichet, 2013). Les albums de photos s’apparentent dès lors à une forme démocratisée de la Galerie des Portraits aristocratiques (Bourdieu, 1965), ces arbres généalogiques en forme de portraits peints et de médaillons autrefois réservés aux catégories nobiliaires les plus fortunées. Par les photographies qu’il rassemble, l’album enregistre également la validation de rites sociaux et religieux de plus en plus codifiés au 19e siècle : baptême, communion, fiançailles, mariage, qui viennent scander les temps forts de la famille et réaffirment périodiquement l’unité du groupe (Charpy, 2007). Plusieurs photographies post mortem de notre corpus montrent, nous l’avons vu, l’enfant en tenue de baptême ou de communion (figure 4) : le modèle participe, malgré son trépas, à la temporalité sociofamiliale. Mêmes morts, les plus jeunes s’adaptent visuellement aux codes bourgeois et participent de ce décorum qui exalte la vie familiale et ses étapes attendues; ils sont amenés eux aussi au studio du photographe, cette nouvelle expérience sociale partagée en Espagne dès les années 1860 (Cruz Lichet, 2013).

Sous la conjonction de plusieurs facteurs, la photographie post mortem d’enfants décline peu à peu au fil du 20e siècle. L’essor de la photographie amateur à la fin du 19e siècle permet à la famille de capturer elle-même ses propres clichés; l’enfant dispose alors de nombreuses photographies de lui en vie, et l’image post mortem ne constitue plus « le seul souvenir de l’être aimé » (Bolloch, 2002, p. 131). En parallèle, l’arrivée de professionnels des obsèques modifie progressivement les usages funéraires, tout comme l’urbanisation, qui entraîne la séparation des lieux de vie entre générations. La mort n’est plus vécue collectivement, et de moins en moins au sein du domicile, remplacé par des lieux tels que l’hôpital ou le funérarium, nouvel espace de recueillement face à la dépouille (Hanus, 2002). On observe également une forme de « déritualisation » de la mort qui, de réalité sociale, devient d’abord privée et familiale, davantage vécue comme inacceptable, voire scandaleuse; elle est désormais assimilée à un « tabou », selon l’expression de Geoffrey Gorer, objet, avec le deuil, d’une occultation et d’une mise à l’écart (Hanus, 2002).

Nous avons tâché pour notre part de mettre en lumière, à partir du corpus détenu par la Bibliothèque nationale d’Espagne, une modalité d’apprivoisement de la mort de l’enfant par la photographie qui, bien souvent, nous désarçonne aujourd’hui. Pour la plupart des gens, souligne Chalfen (2015), le moment du décès, les funérailles et autres cérémonies associées ne sont pas des sujets qui se prêtent à la photographie; de telles pratiques sont parfois qualifiées d’« horribles » ou d’« indécentes ». Nous avons voulu montrer, d’abord, que les photographies post mortem étudiées n’étaient pas des effigies isolées ou marginales, mais qu’elles s’incorporaient, dans l’Espagne de la seconde moitié du 19e siècle, à un ensemble concomitant de pratiques, de textes et de peintures qui tendent également à apprivoiser la mort de l’enfant, encore fréquente, présentée de manière différente de celle de l’adulte. En étudiant les coordonnées visuelles et matérielles des images de notre corpus, nous avons tâché ensuite de comprendre leur fonctionnement, de saisir leurs potentielles capacités de consolation, enchâssées dans une histoire à la fois technique, intime, familiale et sociale.

Les photographies post mortem d’enfants ont-elles complètement disparu au 21e siècle? Nous l’avons mentionné, certaines propositions dans des maternités évoquent le contraire, tout comme certains témoignages de proches qui tâchent de prendre une photographie post mortem à la dérobée (Chalfen, 2015). À une époque où le décès prématuré est autrement plus rare qu’au 19e siècle, d’autres pratiques d’apprivoisement de la mort du tout-petit semblent également se développer, comme le récent phénomène des poupées dites « reborn », sculptures hyperréalistes dont les mères d’enfants mort-nés prennent soin, le temps de leur deuil[10]. Ces nouvelles modalités à la fois visuelles et tactiles de deuil et de consolation face à la mort de l’enfant méritent certainement, elles aussi, des études plus poussées.

Appendices

Notes

-

[1]

L’historien de l’art français spécialiste de photographie André Gunthert analyse dans plusieurs billets publiés sur son blog, intitulé « L’image sociale », la diffusion médiatique des images du corps mort du petit Aylan, enfant syrien noyé, dont le cadavre a été retrouvé le 2 septembre 2015 sur la plage de Bodrum, en Turquie. Gunthert examine comment ces photographies ont pu devenir « l’icône accusatrice de l’indifférence de l’Europe » face aux naufrages en Méditerranée, tout en expliquant en quoi les images choisies étaient « terribles mais néanmoins tolérables ». Le visage du petit Aylan, en effet, reste caché; les clichés de son frère de 5 ans, Galip, également mort, mais allongé sur le dos, le visage bien visible, n’ont pour leur part pas été repris. Cf. « #AylanKurdi: mécanique du symbole », https://imagesociale.fr/2022, « Aylan, l’image d’un remords », https://imagesociale.fr/11193, « #AylanKurdi, icône mode d’emploi », https://imagesociale.fr/2083 (consultés le 22 janvier 2024).

-

[2]

On peut citer, entre autres créations exploitant les réactions ambiguës que suscite au 21e siècle le spectacle des photographies post mortem, le film The Others (2001), réalisé par Alejandro Amenábar, The Bride (2018), du Russe Svyatoslav Podgayevskiy, ou le long-métrage hongrois Post mortem (2020), de Péter Bergendy, ainsi que certaines séries comme Dead Still (2020), de John Morton, ou encore le court-métrage La Séance (2015), d’Édouard de La Poëze.

-

[3]

Mentionnons toutefois qu’au moment où nous terminions cet article, une exposition avait lieu à Madrid intitulée « Un retrato romántico. La carte de visite », à la Biblioteca Regional de Madrid (19 janvier-21 avril 2024), qui évoque la pratique de la photographie post mortem.

-

[4]

Que soit chaleureusement remerciée ici Isabel Ortega García, responsable du Service de Dessins et de Gravures de la Biblioteca Nacional de España, pour ses conseils et son aide dans notre exploration des collections photographiques de l’institution.

-

[5]

On nous a présenté, à la Biblioteca Nacional de España, un tableau répertoriant une trentaine de photographies post mortem identifiées comme telles dans les fonds du musée, enfants et adultes confondus. Un feuilletage approfondi de huit albums nous a montré que la collection Castellano en comprenait bien plus, environ soixante-dix, juste pour les enfants, ce qui suggère que d’autres albums en contiennent également, qui pourraient être passées inaperçues jusqu’à présent.

-

[6]

Nous avons sélectionné soixante-dix images, mais il est possible qu’il y en ait deux ou trois supplémentaires. En effet, comme les photographies post mortem d’enfants sont mêlées à des images d’enfants vivants dans les albums de la collection Castellano, il est parfois difficile de trancher avec certitude en faveur du trépas du petit modèle. Si de nombreux indices aident à déterminer son état, certains cas sont plus délicats.

-

[7]

Dans les premiers temps, le daguerréotype requiert environ un quart d’heure de pose. Toutefois, les évolutions sont rapides, puisque les photographes madrilènes annoncent dans la presse entre 1842 et 1845 des temps de pose variant de 30 à 90 secondes environ (Vega, 2017).

-

[8]

Dans certains cas, il n’est pas aisé de nettement départager ces deux modalités, à moins peut-être de se fier à l’ouverture des yeux du défunt. À grands traits, sur soixante-dix photographies, une quarantaine peuvent être considérées comme « as alive », une vingtaine « as asleep », et moins d’une dizaine « as dead ».

-

[9]

Traduction personnelle à partir de l’espagnol : « Un triste recuerdo de nuestro querido hijo nacido el 16 de noviembre de 1876, y muerto, el 25 a las hocho [sic] de la mañana del mismo mes y año. »

-

[10]

Plusieurs articles récents, datés de 2021 et 2022, traitent de ce phénomène lié au deuil périnatal : https://www.courrierinternational.com/article/video-en-pologne-des-poupees-hyperrealistes-pour-surmonter-un-deuil-perinatal, https://www.konbini.com/news/des-poupons-plus-vrais-que-nature-pour-surmonter-la-perte-dun-bebe/, https://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Je-les-considere-comme-mes-enfants-les-Reborn-poupees-ultra-realistes-pour-femmes-en-mal-de-maternite-4036345 (consultés le 26 janvier 2024).

Bibliographie

- Ariès, P. (1960). L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime. Plon.

- Ariès, P. (1977). L’homme devant la mort. Seuil.

- Aubenas, S. (1997). Le petit monde de Disdéri. Études photographiques, 3. https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/93

- Bolloch, J. (2002). Photographie après décès : pratique, usages et fonctions. Dans E. Héran (dir.), Le dernier portrait (p. 112-145). Réunion des musées nationaux Musée d’Orsay.

- Bolloch, J. (2013). La photographie post mortem. Pratiques, usages et fonctions. Dans A. Carol et I. Renaudet (dir.), La mort à l’oeuvre. Usages et représentations du cadavre dans l’art (p. 205-226). Presses universitaires de Provence.

- Borrás Llop, J. M. (2010). Fotografía/monumento. Historia de la infancia y retratos post-mortem. Hispania, 70(234), 101-136. https://doi.org/10.3989/hispania.2010.v70.i234.159 [Photographie/monument. Histoire de l’enfance et portraits post mortem]

- Bourdieu, P. (1965). Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Les Éditions de Minuit.

- Burns, S. B. (1990), Sleeping beauty. Memorial photography in America. Twelvetrees Press.

- Castro Fernández, C. (2018). Pintura y fotografía en el siglo 19. Una aproximación al arte de Dionisio Fierros. Hércules de Ediciones. [Peinture et photographie au 19e siècle. Une approche de l’art de Dionisio Fierros]

- Cendan, S. (2011). Falsas apariencias: miradas fragmentadas sobre la infancia. Concello de Ferrol. [Trompeuses apparences : regards fragmentés sur l’enfance]

- Chalfen, R. (2015). La photo de famille et ses usages communicationnels. Études photographiques, 32. https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3502?lang=en

- Charpy, M. (2007). La bourgeoisie en portrait. Albums familiaux de photographies des années 1860-1914. Revue d’histoire du 19e siècle. Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du 19e siècle, 34, 147-163. https://doi.org/10.4000/rh19.1382

- Cobo Delgado, G. (2020). « Un ángel más » : Prensa, imágenes y prácticas emocionales y políticas por el malogrado príncipe de Asturias. Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, 8, 441-464. [« Un ange de plus » : Presse, images et pratiques émotionnelles et politiques autour du défunt prince des Asturies]

- Cobo Delgado, G. (2021). Retratos de niños difuntos en la familia real española durante la Edad Moderna. Goya. Revista de arte, 376, 200-211. [Portraits d’enfants défunts de la famille royale espagnole à l’époque moderne]

- Cruz Valenciano, J. (2014). El surgimiento de la cultura burguesa. Personas, hogares y ciudades en la España del siglo 19. Siglo XXI España. [L’émergence de la culture bourgeoise. Individus, foyers et villes dans l’Espagne du 19e siècle]

- Cruz Lichet, V. de la (2013). El retrato y la muerte. La tradición de la fotografía « post mortem » en España. Temporae. [Le portrait et la mort. La tradition de la photographie « post mortem » en Espagne]

- Cruz Lichet, V. de la (2017). Dormiciones. Pequeña historia del retrato fotográfico post mortem. Dans V. De La Cruz Lichet et J. Reboredo Pazos (dir.), Imatges de mort. Representacions fotogràfiques de la mort ritualizada (p. 160-169). Diputació de Valencia, Area de Cultura. [Images de la mort. Représentations photographiques de la mort ritualisée]

- Faeta, F. (1993). La mort en images. Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 20, 69-81. https://doi.org/10.4000/terrain.3059

- Freund, G. (1974). Photographie et société. Seuil.

- Guerra, D. F. (2010). Con la muerte en el álbum. La fotografía de difuntos en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo 19. Trace. Travaux et recherches dans les Amériques du Centre, 58, 103-112. [Avec la mort dans l’album. La photographie de défunts à Buenos Aires dans la seconde moitié du 19e siècle]

- Gunthert, A. (2009). Photographie et temporalité. Histoire culturelle du temps de pose. Dans G. Careri (dir.), Traditions et temporalités des images (p. 191-202). EHESS.

- Guynn, B. A. (2008). Postmortem Photography. Dans J. Hannavy (dir.), Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. (p. 1164-1167). vol. 2. Routledge.

- Hamon, P. (2007). Imageries. Littérature et image au 19e siècle. J. Corti.

- Hanus, M. (2002). Le renouveau de la mort. Dans E. Héran (dir.), Le dernier portrait (p. 191-197). Réunion des musées nationaux Musée d’Orsay.

- Héran, E. (2002). Le dernier portrait ou la belle mort. Dans E. Héran (dir.), Le dernier portrait (p. 25-101). Réunion des musées nationaux Musée d’Orsay.

- Kurtz, G. F. et Ortega, I. (dir.). (1989). 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional. El Viso. [150 ans de photographie à la Bibliothèque nationale]

- Lara López, E. L. (2005). La representación social de la muerte a través de la fotografía (Murcia y Jaén, 1870-1902): una historia de la imagen burguesa. Revista de dialectología y tradiciones populares, 60(2), 129-148. [La représentation sociale de la mort par la photographie (Murcie et Jaén, 1870-1902) : une histoire de l’image bourgeoise]

- Lesme, A. (2019). Photographier l’enfant pour changer la société. États-Unis, 1888-1941. L’Harmattan.

- López Mondéjar, P. (1989). Las fuentes de la memoria. Fotografía y sociedad en la España del siglo 19. Lunwerg Editores.

- M. de Miguel, J. (1983). Modelo sociológico para el análisis de la estructura e ideología de la puericultura-pediatría. Dans J. L. Aranguren, P. Cerezo Galán, J. L. Pinillos, J. Castillo Castillo, M. Á. Durán et J. Iglesias de Ussel (dir.), Infancia y sociedad en España (p. 133-137). Hesperia. [Modèle sociologique pour l’analyse de la structure et de l’idéologie de la puériculture et de la pédiatrie]

- Martínez Requena, S. et Pitarch Angulo, C. (dir.). (2022). La Edad dichosa. La infancia en la pintura de Sorolla. Fundación Museo Sorolla. [L’âge heureux. L’enfance dans la peinture de Sorolla]

- Martin-Fugier, A. (1987). Les rites de la vie privée bourgeoise. Dans P. Ariès et G. Duby (dir.), Histoire de la vie privée. 4. De la Révolution à la Grande Guerre (p. 192-261). Seuil.

- McCauley, E. A. (1985). A. A. E. Disdéri and the carte de visite portrait photograph. Yale University Press.

- McCauley, E. A. (1994). Industrial madness. Commercial photography in Paris, 1848-1871. Yale University Press.

- Menéndez Robles, M. L. (2006). Antonio García y Joaquín Sorolla. Dans R. Díaz Pena, V. Lorente Sorolla et M. Menéndez Robles (dir.), Sorolla y la otra imagen en la colección de fotografía antigua del Museo Sorolla (p. 56-91). Lunwerg Editores. [Sorolla et l’autre image dans la collection de photographies anciennes du Musée Sorolla]

- Morel, M.-F. (2001). Images du petit enfant mort dans l’histoire. Études sur la mort, 119, 17-38.

- Morin, E. (1976). L’homme et la mort. Seuil.

- Naranjo, J. (dir.). (2003). La fotografía en España en el siglo 19. Fundación La Caixa. [La photographie en Espagne au 19e siècle]

- Onfray, S. (2019). Cartas y autógrafos de la colección de Manuel Castellano (1826-1880) : Transcripción y análisis. Locus amoenus, 17, 87-107. [Lettres et autographes de la collection de Manuel Castellano (1826-1880) : Transcription et analyse]

- Ortega Fernández, I. (2012). La pieza del mes... Infante muerto, José Piquer y Duart, 1855. Museo del Romanticismo. [L’oeuvre du mois… Infant mort, José Piquer y Duart, 1855]

- Ortiz García, C. (2005). Fotos de familia. Los álbumes y las fotografías domésticas como forma de arte popular. Dans A. Cea Gutiérrez, C. Ortiz García et C. Sánchez Carretero (dir.), Maneras de mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía (p. 189-209). CSIC. [Photos de famille. Les albums et les photographies domestiques comme forme d’art populaire]

- Pernoud, E. (2007). L’enfant obscur. Peinture, éducation, naturalisme. Hazan.

- Perrot, M. (1987). La vie de famille. Dans P. Ariès et G. Duby (dir.), Histoire de la vie privée. 4. De la Révolution à la Grande Guerre (p. 187-192). Seuil.

- Raynaud, C. (2002). Du cortège funéraire au portrait posthume : fonctions et enjeux du masque mortuaire à la fin du Moyen Âge. Dans E. Héran (dir.), Le dernier portrait (p. 16-24). Réunion des musées nationaux Musée d’Orsay.

- Renaudet, I. (2013). Entre trajectoire individuelle et imaginaire collectif. Les collections de photographies post mortem du Muséu del Pueblu d’Asturies. Dans A. Carol et I. Renaudet (dir.), La mort à l’oeuvre. Usages et représentations du cadavre dans l’art (p. 229-246). Presses universitaires de Provence. https://books.openedition.org/pup/27363

- Ruby, J. (1995). Secure the shadow: Death and Photography in America. MIT.

- Sagne, J. (1984). L’atelier du photographe. 1840-1940. Presses de la Renaissance.

- Sánchez Camargo, M. (1954). La muerte y la pintura española. Ed. Nacional. [La mort et la peinture espagnole]

- Sontag, S. (2003). Devant la douleur des autres (F. Durand-Bogaert, trad.). C. Bourgois.

- Torres González, B. (2001). Amor y muerte en el Romanticismo. Fondos del Museo Romántico. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [Amour et mort dans le Romantisme. Fonds du Musée du Romantisme]

- Varela, J. (1990). La muerte del rey: el ceremonial funerario de la monarquía española 1500-1885. Turner. [La mort du roi : le cérémonial funéraire de la monarchie espagnole 1500-1885]

- Vázquez Casillas, J. F. (2014). La fotografía como documento sociocultural a finales del siglo 19: Nadar y el retrato post mórtem. Revista de dialectología y tradiciones populares, 69(2), 467-486. [La photographie comme document socioculturel à la fin du 19e siècle : Nadar et le portrait post mortem]

- Vázquez Casillas, J. F. (2021). Disdéri y el retrato post mortem. Historia y representación de la duquesa de Alba en su lecho de muerte. Goya. Revista de arte, 377, 294-305. [Disdéri et le portrait post mortem. Histoire et représentation de la duchesse d’Albe sur son lit de mort]

- Vega, C. (2017). Fotografía en España (1839-2015). Historia, tendencias, estéticas. Cátedra. [Photographie en Espagne (1839-2015). Histoire, tendances, esthétiques]

- Vidor, G. M. (2013). La photographie post mortem dans l’Italie des 19e et 20e siècles : une introduction. Dans A. Carol et I. Renaudet (dir.), La mort à l’oeuvre. Usages et représentations du cadavre dans l’art (p. 247-267). Presses universitaires de Provence. https://books.openedition.org/pup/27368

- Vovelle, M. (1983). La mort et l’Occident de 1300 à nos jours. Gallimard.

- https://imagesociale.fr/2022

- https://imagesociale.fr/11193

- https://imagesociale.fr/2083

- https://www.courrierinternational.com/article/video-en-pologne-des-poupees-hyperrealistes-pour-surmonter-un-deuil-perinatal

- https://www.konbini.com/news/des-poupons-plus-vrais-que-nature-pour-surmonter-la-perte-dun-bebe/

- https://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Je-les-considere-comme-mes-enfants-les-Reborn-poupees-ultra-realistes-pour-femmes-en-mal-de-maternite-4036345

Sites consultés

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17